1840年鸦片战争,新兴资本主义强国英国以坚船利炮打败了中国,清廷被迫开口通商。东南沿海的广州、厦门、福州、宁波、上海等五口首先开为商埠,西方各国商船遂穿梭往来,进出口贸易渐次展开。1860年第二次鸦片战争以后,又相继开放了天津、牛庄、镇江、九江、汉口、登州、宜昌、芜湖、温州、重庆、汕头、淡水、台南等为通商口岸,这些大多是沿海和长江沿岸的主要交通枢纽城镇。直至1894年,全国开放通商口岸达26个,从南到北,沿海、沿江等水路可达的主要港口城镇,几乎都成了对外开放贸易的通商口岸。[1]这些城市开埠以后,中外商船穿梭往来,中外商民纷纷涌入,进出口商贸活动日渐发展,贸易量逐年增加,逐渐兴起为与国内外大市场相连的新型商贸城市。这些商贸城市与中国传统城市相比,市民构成及人们的生活空间、居住状况、生活方式等生活环境发生了显著变化。

图2-2 鸦片战争前广州十三行商馆区

传统城市多为省、府、州、县治所,以行政管理为主要职能,建置是以官府衙署、庙宇等为中心,以城墙、城门为边界的封闭空间。开口通商以后,外国人开始来到通商口岸居住,中外商船来往于港口,并出现了商业中心区,城市空间格局发生了变化。

1.外人聚居区与租界

自第一批五口开放通商后,以英、法为首的外国商人、传教士、游民及各色人等,便凭借着殖民侵略的强势及特权,怀揣着到中国发财、发展的种种梦想,纷纷渡海而来,在各口岸建房居住,从事商业贸易、传教、创办事业等种种活动。这些外国人一般在旧城区外缘或港口附近购地建房、开设商行等,逐渐形成了外国人聚居区。由于西方列强以征服者的姿态进入中国,逼迫清政府给予其种种特权,这些外国人聚居区往往成为不受中国官府控制而由外国人自行管理的特殊区域。有的地方还在外国人的要求下,划出专供外人居住、活动的租界(或称居留地),由其自行管理,形成了具有浓厚殖民色彩的特殊区域。

如上海道光二十三年(1843)正式开埠后两年,英国便率先在上海县城区以北黄浦江岸边划定了租界,开始购地建房居住。随后美国租界和法国租界也相继开辟。此后各国商民纷纷来到上海,入住租界,建造房屋、开办洋行、修筑道路等,外国租界区在上海县城北面形成了一片占地数千亩、日益繁华的新兴城区。天津在1860年开埠后,英、法在距天津城约1公里的紫竹林一带,沿海河岸边划出租界,修建港口码头,并建房修路,也逐渐形成一片新的城市区域。直至19世纪70年代,广州、厦门、福州、汉口、镇江、九江、烟台等地都陆续开辟了外国租界,并不断扩展。有的地方有不同国家设立的多个外国租界,如上海有法国租界、英国租界和美国租界(1863年英美租界合并为公共租界)。天津也设立了英、美、法等租界。这些开辟的外国租界,外国人自由居住,自行管理,形成了高度殖民化的特殊区域。起初外国租界实行中外分界、华洋分治,不许华人随意进入。但后来由于一些租界内商贸及各事业发展,需要华人越来越多,租界内外人员流动日益频繁,租界华人也逐渐增多。如上海自1853年太平天国定都南京及发生小刀会起事后,上海城内及江浙流民为躲避战乱而纷纷涌入租界,租界遂形成华洋混居状态。天津开辟租界后,也随着租界与老城区之间商贸活动的增多,华人流动日益频繁。

图2-3 上海租界外滩景象

各通商城市出现外国人聚居区及租界后,伴随着中外贸易的发展,商业日渐繁盛,吸引着越来越多的外国商民源源而来,居住发展、经商创业,展开各种活动,外国侨民人口持续增多,开办的洋行、事业也不断增多。如上海在开埠和开辟租界后不久的1848年,在这里居住的外国人已有159人,他们开设了24家外国商行,还开了25家商店。[2]1864年有人作竹枝词记上海租界洋行并列的情景:“最豪华处是夷场,美仑美奂外国房。宝顺旗昌亨达利,试看多少大洋行。”[3]到了1870年,上海租界的外国人已有1666人,[4]外国洋行到1872年时也已有343家。[5]原来一片田野坟地的沪北一带,经过二三十年,已是洋房林立、华洋聚居、外国轮船货物运来运往的繁盛之地。天津在开埠数年后的1867年,有外国人112人,开设洋行十多家。[6]初期来津的外国人多居住在交通方便的老城区,1870年发生天津教案后,才纷纷迁入租界。到70年代,天津已有较大的外国洋行25家,[7]1879年,天津的外侨已有262人,[8]到1890年时,较大的外国洋行有47家。[9]在汉口、宜昌,据1891年的江汉关海关报告,两地有洋商及眷属412人,开设洋行32家。[10]据统计,1891年在全国各通商城市居住的外侨人数总计已有9067人,其中上海4956人,是外侨人数最多的城市。这时外国商人在全国各城市开设的较大洋行有547家,其中上海280家,广州47家,天津46家。[11]初期来华侨居的外国人主要是商人、传教士、外交官及游民,后来扩大到技师技工、医生、教师、律师以及各色游民等,人数增多,成分复杂。除了这些常住的外国侨民之外,还有一些流动不居的外国商人、游民、船员水手等来往其间。

在这些城市的外国人聚居区里,可见洋房林立,身着西式服装、深目高鼻的外国男女往来其间,一片西洋景象,往往令初见之人顿感诧异。如在上海开埠仅数年之后的1848年,一位家居江苏甫里(今甪直)的文人王韬,乘坐着木板小船沿河来到百里之外的上海,一进黄浦江,便见一片新奇景象:“一入黄歇浦中,气象顿异。从舟中遥望之,烟水沧茫,帆樯历乱,浦滨一带,率皆西人舍宇,楼阁峥嵘,缥缈云外,飞甍画栋,碧槛珠帘,此中有人,呼之欲出,然几如海外三神山,可望而不可即也。”[12]此时上海租界刚开辟不久,以后的发展更为显著。70年代有人作竹枝词,感叹上海北郊因英、法、美竞开租界,由一片荒野坟地一变而为马路纵横、洋房林立的情景:“四围马路各争开,英法花旗杂处来。怅触当年丛冢地,一时都变作楼台。”[13]另有一首词记租界洋房楼台景观道:“洋楼金碧耀生光,铁作栏干石作墙。幸得玻璃窗四面,宵来依旧月如霜。百尺高楼四面离,中开窗隙置玻璃。洋楼更比蜃楼好,谁读坡仙海市诗。”[14]80年代一个南京商人初来上海,记下了他对租界异国景象的观感:“过吴淞口,两岸皆是洋境,轮船林立,恍如外夷。”[15]目睹上海租界迅速崛起的西洋景观,人们无不惊奇诧异,同时,作为深受儒学“夷夏之辨”观念熏陶的儒生文人,心中也未免会涌起对“洋夷”及其文明的复杂感情。

其他通商城市租界地区虽然规模和繁华程度比不上上海,但也由外国人聚居区形成了具有异域色彩而不同于传统的城市空间。如天津到80年代,英租界以中央大道为主轴的道路网,港口码头,位于租界中心的教堂、市政厅和公园,形成了一个与中国传统城市迥然相异的城市空间,人们在这里可以看到街道宽平,洋房整齐,路旁树木葱郁成林,还有电线和路灯。[16]汉口开埠及开辟外国租界后,景观也为之改变,民国初有人记述这种变化道:“汉口旧为芦苇丛生之地,后以地当要冲,货物往来,遂变成一大镇也,至其繁盛,实可称为长江各港中第一。”汉口中心区“街市区划有三道大街,互相贯通,而横以小巷、横街等。大街两旁俱属富商巨贾新设廛肆。其外国人居留地则在街市之北。以商业卫生上观之,亦属合宜之地,现复大行整顿,更有可观矣……街道宽阔,有前街、中街、后街三道,其横街则自头马路以至五马路焉,至屋舍亦极壮丽,且高楼大厦亦甚多”。人们对汉口租界的观感是:“英俄租界交衢井然,大厦高楼耸入云表,殆与称为东洋第一商埠上海之情形无少异同。”[17]甚至在都城北京,虽非通商口岸,但1860年后外国公使驻京,在皇城南部棋盘街东侧的东江米巷(后改称东交民巷)辟出外国使馆区,各国外交人员在此建造房屋,办公居住,也形成了外人聚居的特殊区域。

这些通商城市洋房林立的外国人聚居区,形成了与传统城市面貌不同的西洋景观,居住在这里的外国人,也是一群拥有殖民特权的特殊居民,那些外国租界更成为由外国人自行管理而不受中国官府管辖的“化外之地”“国中之国”。这些在老城区边缘形成的与中国传统城市景观全然不同的新兴特殊城市空间,既是西方列强对中国殖民侵略的产物,也是移来的西方文明活展板。这里形成华洋混杂、中外交汇的生活空间,一些来自西方或中西混合而成的新事物、新元素大量涌现,中国社会生活样式首先在这里出现了根本性的改变。

2.商业中心区

通商城市开埠以后,中外商船来往、商品运输流转,进出口贸易逐年增长,成为各地流通货物的集散地。同时,中外商人汇聚而来,纷纷开店营业,形成商业集中、贸易兴旺的商业中心区。开埠后络绎而来的外国人,大多数是抱着发财梦来经商赚钱的,他们跨洋远航而来,在这里建码头、开洋行、设货栈、建工厂,招聘华人作买办、商伙、仆役、工人等,进行进出口贸易。同时,进出口贸易的发展也带来了众多商机,吸引中国各地的商人、仕宦、地主、富人等,也纷纷来到这里经商发展,开设商家店号,以比外商更快的速度和更多的数量发展起来。通商城市由此形成商家林立、人来车往的繁华商业区,成为城市新兴的中心地带和一大景观。

如上海自开埠以后,由于地处南北东西水路交通枢纽,很快取代广州而成为中外贸易的首埠。特别是19世纪50年代太平天国与清军在江浙一带展开长时期的拉锯战,许多江浙富户为避战乱,携带大量钱财来到上海,开始经营商业,此后中国人办的各种商号店铺如雨后春笋般出现。其中有专门经营出口生意的丝栈、茶栈及各种土货商栈,有专门经营进口洋货的洋广货店、洋布店、五金店、西药店等,有钱庄、票号、交通运输业、搬运业及米店、布店,有种类繁多的服务、娱乐性行业,如茶馆、酒楼、客栈、戏馆、书场、烟馆、赌馆、妓馆等。海关、码头、街市、洋行、货栈、商铺、茶楼、酒馆等处,成为人们集中活动的场所。到六七十年代,在这里中国人开的大大小小的商家店号已是成百累千。如1876年时有人列举当时上海较大的商家名号,计有外国洋行103家,中国商人开的丝栈丝号79家,茶栈21家,钱庄汇业129家,洋布店22家,客栈15家。[18]中国商栈仅这些较大的就有266家,其他中小店号商铺更是不可胜数,遍布上海商业区。到六七十年代,上海已成为全国最大、最为繁盛的通商巨埠,而中外商家林立、华洋客商云集的上海租界地区,也以“洋场”而闻名全国。70年代有人作竹枝词,咏租界一带由二三十年前的一片荒野坟地变为繁华商场的巨大变化:“沧海桑田事易更,最繁华处最心惊。歌楼舞馆消魂地,鬼火当年夜夜明。”[19]

图2-4 上海租界繁华的商业街

再如天津,明清以来作为运河运输的北方中转站和北京的门户,是南方货物转运北京、华北、东北的集散地,因而商业也比较发达。据记载,开埠前天津城厢内外居民的一半以上是工商户,这里“当南北往来之冲,实为切近扃钥,民五方杂处,逐末者多”。[20]1860年天津开埠后,南北海上轮船运输快速发展,上海至天津成为沟通南北的主要航运线,天津作为北京门户、华北和东北集散地的地位更加强化,商业贸易也更加繁盛。如开埠后对外贸易发展,钱庄、票号等金融业也更加发达,1867年时,天津的钱庄已有约100家。[21]此外,城市商业、服务业也发展起来,如旅店、拍卖行、澡堂、饭馆、茶园、妓馆等大量出现。如为来往客商服务的旅店业有较大发展,据记载:“天津为水陆通衢,旧有客店在西关外及河北一带,约有数十家。自通商后,紫竹林则添设轮船客栈十余家……每有轮船到埠,各栈友纷纷登舟接客,照应行李,引领到栈,并包揽雇马车、写船票及货物报税等事。”[22]据海关统计,1866年仅搭乘轮船来津的人数就有4000人,[23]其中多数为奔走商贸的商贾行旅。80年代有人记述天津的发展情形道:“中外互市,华洋杂处,轮船懋迁,别开生面,为北洋通商要地。是由益臻繁盛,焕然改观。”[24]尤其是那些与对外贸易相关的搬运、货栈等行业空前发达。“码头等处,力夫云集……广建大栈,满储货物”[25]。这些码头、货栈、洋行、商铺以及客商来往、人运车载,形成了商业区的繁华景象。

上海、天津、汉口等较大城市里的外国租界及商业区,以其高楼耸立的各式洋房,鳞次栉比的洋行商号,宽阔平坦的新式马路,以及街市中华洋商人、贩夫、店伙、工人等来往忙碌,车水马龙的繁华景象,形成了与旧城区景象迥然不同的新兴城区。特别是最早开放通商并迅速发展成为全国通商首埠的上海,租界区发展为新兴商业中心区,其繁盛景象常令初见之人惊叹不已。如《上海新报》1871年刊登一位游客描述他所看到的上海洋场:“出延袤一二十里不知天日,由城东北而西折,半属洋行。黄浦溶溶,环绕其旁。人杂五方,商通四域。洋货、杂货,丝客、茶客,相尚繁华,钩心斗角,挤挤焉,攘攘焉,蜂屯蚁聚,真不知其几多数目。”[26]另有一位1873年来上海的游客也有相同的观感:“洋人租界地方,熙来攘往,击毂摩肩,商贾如云,繁盛甲于他处。”[27]1874年一位来游上海的文士,记述他在租界里看到的情形:“西人之楼阁连云,火灯耀日。东西两洋之车往来于市,轮帆各种之舟排列于河。洋行所陈货物,百怪千奇。真有目所未见,耳所未闻,如入波斯之国者。”他不由得感叹:“上海一邑自通商以后,城外泰西租界之内,光怪陆离,无奇不有,以余足迹所经之地,固未有繁华奢靡尚能过于此地者。”他对这种神奇的变化感到惊异:“若上海一邑,不过沿海偏隅,租界数里,不过贸易聚会,乃其繁华竟能过于诸处(引者注——指苏、杭、扬州等处),岂非奇事乎?”[28]1879年另一位来上海的外地游客,记下了乘人力车游览租界时的观感:

出城乘东洋人力车游洋场宝善街一带,车声隆然,往来雷动,泰西十七国货物,麇集鳞聚,惊心炫目,应接不暇。晚则煤气火灯千百万盏,如列星。洋楼有高三层者、四层者、五层者,金碧迷离,境各异态……市肆之盛,各埠第一。[29]

天津的商业中心区虽繁华程度稍逊于上海,但到80年代也已经颇具规模,有人记天津商业区的繁荣景象道:“行人蚁集蜂屯,货物如山堆垒。车驴轿马,辄夜不休。电线联成蛛网,路灯列若繁星。制甚得法,清雅可观,亦俨如一小沪渎焉。”[30]

通商城市除了这些洋行商铺林立的商业区外,在码头或城市边缘等地还陆续出现了一些新式工厂企业区域,有外国人开办的企业,也有中国官商开办的洋务企业及民营企业。与中国传统大多为前店后坊的小型手工作坊不同,这些新企业虽然规模大小不等,有的只是小型修理厂,但往往有大型机器,有厂房建筑,有的大企业还有高大的厂房和高耸的烟囱,有超大型机器,有众多从业人员,成为城市的新景观。从通商后至甲午战争前各地开办的新式企业规模较大的多为中国官办或官商合办的洋务企业,据统计,自1861年曾国藩在安庆创办内军械所开始,至1894年的三十余年间,仅中国官办的就有军用企业21个,民用企业40个。分布在上海、天津、武汉、南京、福州、西安、广州、济南、长沙、成都、吉林、北京、杭州、昆明、太原、台北等地。一些较大企业多集中在上海、天津、武汉、福州等通商城市。[31]

图2-5 上海英商怡和纱厂

如1862年李鸿章在上海创办洋炮局,以机器制造军火。1865年又买下美商旗记铁厂,扩建为江南制造总局,在上海城南高昌庙圈占土地七十余亩,建造多座厂房、船坞和办公楼,购买大机器,后逐年扩充,到1870年,厂址占地扩大到四百余亩。该厂既制造军火枪炮,也修船造船,到90年代时已成为拥有13个子工厂的大型制造企业。再如福州1866年在城外马尾罗星塔地方开办福州船政局,占地三百多亩,有铁厂、船厂、船坞和学堂等,是当时全国最大的轮船制造修理厂。天津1867年在城南海光寺开办天津机器局,制造军火枪炮。后又在城东贾家沽地方设立火药制造局,称为东局。东、西两局后不断扩建厂房,添购机器,也发展成有多个子工厂的大型制造企业。[32]这些在城市边缘新建的大型机器制造企业,形成了一片厂房并立、烟囱高耸的大型工厂区。

除了这些官办的大型企业之外,在一些通商城市还有数量更多的中外商人陆续开办的各类中小型工厂企业,如轮船运输企业、修理厂、铁厂、缫丝厂、磨面厂、火柴厂、纺织厂、印刷厂以及各种加工厂等。1895年前的五十年间,中外官民所办的各种近代工业企业100多家,主要集中在上海、香港、广州、福州、天津等沿海,及武汉、九江、南京等沿江城市。[33]在这些城市里分布的这些大小工厂企业,也形成了新的城市空间。特别是较大型企业,往往坐落在城市边缘,有宽阔的厂区、长长的围墙、高大的厂房、高耸的烟囱、成排的工棚,以及生活服务行业,成群的工人、职员每日进出,并在附近形成聚居区。这些都成为不同以往的新城市景观。

通商城市形成了外国人聚居区、商业中心区及工厂企业区域,突破了以往由城墙城门为界的传统城市封闭性建置,改变了传统城市以官署寺庙为中心的单一格局,也改变了传统城市以官府行政为中心的功能,以及有限的服务消费性市场经济生活。洋房列居、商铺林立、中外商贾汇聚、商务繁忙、车马人流熙来攘往的新兴商业区,以及围墙、厂房形成的新企业区,成为有别于旧城区的新兴城市生活空间,有的城市新兴商业区的繁华程度甚至超过了旧商业区,成为城市商业生活的中心。

伴随着中外贸易的持续增长,通商城市的商贸事业日益增多,商业活动日趋活跃,滋生了众多商机,也带来了丰富多样的谋生机会。同时,广大农村的贫困所形成的生存压力,特别是50年代以后东南地区的长年战乱,又造成了大量的流民和贫民,于是这些新兴商业城市吸引了大批周围地区的人民流入,致使人口激增。

如上海开埠时人口只有20万人左右。[34]开埠后人口持续增多,1852年达54.5万人。[35]尤其是1853年太平天国建都南京以后,东南诸省陷入战乱,江浙地区躲避战乱的大量流民涌入上海。有记当时的状况道:“当是时,都人士流亡襁负而来者络绎于道,顾地为华夷互市之区,五方杂处,重以流民,因而街市之间,肩摩趾接,居室则嚣杂湫隘,荒地亩辄百余金。”[36]这些流入新商埠的移民,不乏携带资财而来的富商大贾、地主乡绅、仕宦富户。如当太平军攻占宁波时,有记载说:这里的“钱庄和商人都已离开宁波,不是去上海与舟山,就是逃下乡”。[37]这些有钱人来到通商城市后,大多开办商号,投资经营,促进了商业的兴旺。而流入人口的更大多数是两手空空的下层贫苦人民,他们来到城里,只能靠出卖劳动力谋生,做店伙、商贩、车夫、苦力、工人、仆役等。外来人口的大量涌入,使上海租界人口激增。据记载,1860年仅租界内人口就增至30万,1862年又增至50万,一度达到70万。[38]1880年上海人口已突破百万,成为中国人口最多的城市。[39]天津开埠前人口大约20万,到1895年时人口已达58.7万,比开埠前差不多翻了两番。[40]武汉人口在开埠前约30万,其中汉口约10万,1888年时达到18万,较开埠前增加将近一倍。[41]

不仅是这些大型通商城市,即使一些中小型通商城市,在开埠以后,人口都有显著增加。1872年《申报》刊登一份当时各通商地区的人口数统计,除了上海、广州、天津、汉口、福州、厦门等大城市人口都有几十万,其他一些中小型通商城市人口如镇江13万,宁波11.5万,牛庄6万,淡水5万,汕头4.5万,九江4万,烟台2.6万。[42]当时人对各通商城市人口的增长也发出感叹道:“甚矣,生齿之繁也,可谓庶而富者矣!”[43]

流入通商城市的人口中,除了长期居住下来的人口之外,还有很大数量是行居不定的流动人口,如经商贸迁的商贾夫贩、亦农亦工的劳工苦力、路过来往的游客、寻求谋生机会的游民,以及形形色色的流动人口,往来流动于城乡之间,形成了持续存在的大量流动人口。如第一大商埠上海,流动人口也最多。据1895年上海租界工部局报告,当时每天出入租界的流动人口有近100万。[44]流动人口众多的一个表现就是供流动人口临时住宿的旅馆业发达,如80年代记载,“计上海一隅,大小客栈不下一千家”。[45]

这些大量汇聚到新兴通商城市来的人口,大多来自附近地区的乡镇,在较大的城市如上海、天津等,也有一些沿海沿江航运线、跨地域而来的外地人口。这些流入城市的人口,脱离了原来在农村聚族而居的家庭、宗族、村社共同体,纷涌到城市里来,有不少是只身入城来寻业谋生的,他们的谋生方式和社会关系发生了很大变化。谋生方式由以往的小家庭农业和手工业相结合的小农生产方式,转变为依市场生存的商业化、社会化、市场化谋生方式。社会关系也由以往以家庭、宗族为核心的封闭性小型共同体关系,转变为以个人为核心,以业缘、乡缘为纽带的开放性和社会化关系。人们之间的联系,由血缘为主轴的狭窄的纵向联系,转变为以业缘为主轴的开放的横向联系,市民社会初步形成。

新兴商业城市市民构成及其结构关系发生了较大变化,反映了人们的生存方式、生活环境及状态随之发生变化。[46]

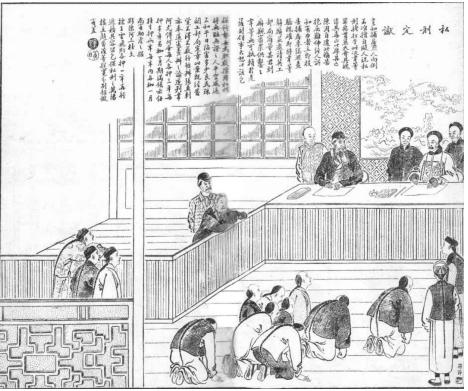

首先,新出现的“洋人”是具有特权的特殊群体。“洋人”是通商以后中国人对外国人的通称。因其来自外洋故名之。最初人们相沿称其为“夷”“洋夷”“番鬼”等,因具有“华夷之辨”的鄙视成分,受到外国人的抵制,要求中国废除这些鄙称,故人们改称“洋人”。通商后外国人开始陆续入居通商口岸城市,经过几十年的源源流入,到八九十年代大型城市的外侨人口往往已逾数百上千,小型城市也不乏外人的身影。其中人数最多的是从事进出口贸易的洋商及附属人员,此外还有外交官、传教士、职员、律师、受雇于中国官民事业的 人员、杂业及游民等。他们无论从衣着外貌,还是身份地位,都是与华人有显著区别的特殊群体。他们虽身在中国,但凭借中外不平等条约而具有殖民特权,享有不受中国官府控制、不受中国社会制约的特殊待遇。他们可以凭借这些特权以获取各种利益,在租界等外人聚居区更具有头等市民的优越地位,并通过这些优惠特权经营商贸、事业,赚取财富,其平均拥有财富及生活水平都远远高于中国市民。他们又大多抱有文明优越和强国国民的心态,自视高于华人,甚至有的以征服者的强势姿态,在日常商务活动和生活交往中,对华人多抱鄙视态度,态度傲慢,甚至多发生欺侮华人行为。在通商城市特别是租界区的街头路旁,往往可见洋人趾高气扬地来往其间,洋人欺侮甚至殴打华人的事件时有发生,迫于外人享有治外法权及受官府保护,华人往往只能忍气吞声。华洋矛盾成为扰乱市民生活的一个突出问题,有时甚至演为激烈冲突。上海租界1864年成立中外官员会审的司法机构——会审公廨,主要就是为了处理租界内时常发生的华洋纠纷。主要聚居在通商城市里的“洋人”,成了中国土地上一个享有高于中国人待遇的特殊群体。

图2-6 上海租界会审公廨

城市里的中国人的社会结构关系也有变化,主要反映在伴随新兴商人阶层的崛起,以往以官宦特权等级为主轴的社会分层,加入了以商业财富为主轴的分层因素,金钱财富的影响力大为上升,“钱”与“权”二者同时成为占有社会资源、具有社会影响力的重要因素。特别是在华洋混杂、中国官府势力减弱的商业区域,财富可能比官位更有影响力,这与传统时代以“官”为单一标准已经大为不同。

在通商城市处于上流社会的除官宦、巨绅等传统上层之外,还有依商贸活动而致富的买办、商人等新兴商人阶层。买办是依附洋商最快富起来的人群。洋商开办洋行与中国商人做买卖,由于语言和文化隔阂,皆需雇用中国买办进行业务,或与中国商人洽谈生意、提取验收货物,或到内地采购货品。买办一般有固定薪水,据1878年的记载,上海一个买办的月薪为40—100两,[47]比其他行业已属相当优厚。此外他们在做成每笔交易时,还提取1%—5%的佣金,这是比薪水更多的收入。不仅如此,他们还利用中外商人居间人身份,上下其手,向两方面索取种种额外收入。这些丰厚收入使买办迅速积累起大量财富,他们还往往投资自办商业、企业,成为买办商人。[48]伴随着中外贸易的逐年增长,洋行数量增多、业务扩展,大小买办数量也随之增多。如据记载,武汉在19世纪90年代以前即有大小买办数百人,从业者有广东帮、江浙帮、本地帮三帮之说。[49]买办成为快速致富的暴发户群体,也成为生活最奢侈、最洋化的群体。60年代初,上海有竹枝词题咏洋行买办的奢侈、洋化的生活形象:“不着洋貂便白狐,时常轿马唤当途。雪茄一管烟呼吸,我是洋行称白徒(又称康白度,英文买办音译——引者注)。”[50]

新兴商人阶层的另一个新现象是不少人为绅商合一的双重身份,有的是原来的官宦士绅兼营商业,有的是商人而又捐纳官衔,遂形成既绅且商,二者合一。如洋务企业的官商即是在官为商、双重身份的突出一例。商人往往由乡缘、业缘为纽带而形成商人群体,即所谓商帮,如粤商、闽商、浙商、徽商、晋商等。各大商帮往往集中在某些行业,有的甚至形成垄断。如粤商、闽商的洋货业和买办行业,浙商的丝、茶业,晋商的银钱业等。在一地经商的各行业商人,往往依乡缘和业缘组成行会,设立同乡同业会馆、公所,互助互利,维护共同利益。如上海光绪初年较大的会馆、公所即有30余个。[51]这些行业组织的领袖人物,往往是该行业位居前列的大商人,他们与地方官吏、仕宦巨绅,甚至洋官洋商多有交往,也常参与地方事务,对社会具有较大影响力。新兴商人阶层靠商业贸易的发展而发财致富,并结交官宦,成为最为富有,掌握新资源最多,因而在社会中影响力上升并为人们所崇尚、羡慕、趋附的阶层。

通商城市的中流社会是那些有一定生活来源的小商人、店主、商贩、店伙、包工头、经纪人、技术工人以及文人、职员等,他们往往自营商业或依附于商业,有的依附于洋人和官府事业,小有收入,因而有一定的生活保证,可维持温饱生活和基本消费能力。如据记载,上海在七八十年代,租界华人巡捕一月工薪为八至十元,钱庄跑街月薪六元,[52]店铺学徒月薪四五元。[53]这些是比较典型的上海市民中等职业。而上海租界租房价高,光绪初偏僻最廉房屋一间一月也需三元,[54]乘坐西式马车,半日需二元,乘轿子一天一元,乘人力车一小时二角。可见这些稍有收入的中等阶层,仅可承受中下等消费,维持温饱生活。如在外国洋行除买办之外,还有人数更多的跑腿做事的办事人员,上海人称为“细崽”(后亦称“西崽”),70年代有记其形象谓:“洋人用华人使唤谓之‘细崽’,粤人多而宁人次之。大率皆青年韶秀者当之,衣服洁净,趋事惟谨。”[55]中层市民人数比上层多,是市民的中坚,也是城市消费主体。(www.daowen.com)

通商城市下层是人数众多的工人、苦力、车夫、仆佣夫役、小贩、小工、学徒、艺人、妓女、游民、乞丐等,他们人数最多,多靠出卖劳动力吃饭,收入一般微薄且不稳定,生活最为困苦。如80年代上海人力车夫每天收入二角至三角,月入六至八元,如仅单身一人,每月房租饭费最低消费约需二至三元,[56]稍有盈余,如需养活家口,则已比较紧张。何况车夫整日拉车奔跑,体力消耗大,日晒雨淋,易生伤病,生活收入并无保障。丝厂女工算是小有收入,月薪只有一元五角,[57]维持个人最低生活都很艰难,连乘坐已经大众化的人力车每次一角的车资,对她们都属奢侈,因而她们每天上下工,只能多人合雇车资更为低廉的小车乘坐。

伴随着商业生活的发展,使生活在城市的人们的身份等级观念日渐淡薄,相对于人的身份职业,人们更看重其资产收入多少,即所谓贫富,这才是对人们实际生活产生直接影响的因素。相同职业的人,可能因收入差距而分属不同阶层。如大商人与小商贩就会贫富悬殊。同为工人,在企业里的产业工人与小工苦力、车夫收入就高低不同。这一时期在工厂企业形成的产业工人,是一个新兴劳动群体。特别是一些大型工厂企业的技术工人,往往有高于一般劳动者的收入和较好的劳动条件。如这时期官办洋务企业招收了不少工人,上海的江南制造局工人在光绪初就达到二千人之多。[58]其他几个大型企业,工人数量也以千百计。据孙毓棠《中国近代工业史资料》记载,1894年左右,上海在工厂做工的工人约有3.6万人,而全国工厂工人总数约为8万人。其中有些工厂是外国人办的,有些则是中国官办或商办的。这些工厂企业一般对工人的技术、素质有一定要求,工人的工资也往往比干一般苦力活高出数倍。据记,江南制造局的工人在1867年的收入,是同一地区农业劳动力和苦力的四至八倍。[59]正因为如此,做工人才对农民及其他下层劳动者具有很大吸引力,人们竞相入厂做工,以为谋生之优途。企业工人一般有固定的工作时间和休息时间,如金陵机器局的工作时间是十一个小时,天津机器局的工作时间是十一个半小时,每两周休息一天。这种大机器生产所要求的高度组织化的工作和生活习惯,与传统日出而作、日落而息,分散独立的农民劳动习惯已大为不同。这些产业工人的收入和生活,已经与企业和商业社会连在一起。

这些通商城市随着商业的发展和人口的流入,形成了商务繁盛、人口稠密、华洋并居、五方杂处的新兴商业城市。这里的居住环境,已经不再是以往聚族而居、祖孙相沿、终生相守的稳定封闭的传统村社,而是变为人口流动、五方杂处的开放性城市社区。城市居民结构及生存方式也已经发生了较大变化。这种生活环境的变化,滋生出了与传统大为不同的新兴商业城市的市民生活方式和市民文化。

传统村镇人们的公共生活很少,公共空间有限,人们的公共生活主要靠宗族制度、里甲制度和风俗习惯来调节。传统城市的管理,也有厢坊保甲制以及维持治安、清洁道路等制度,但由于城市人口稳定、规模有限,除了治安制度因关系到政治的安定而比较严格外,其他如卫生、交通等一般公共生活的管理比较粗放。如修路、造桥等公共事业,往往靠临时性官民捐款集资等形式进行,缺乏常规管理。

通商城市兴起以后,大量外来人口涌入,商业活动等公共空间扩大,出现了外国人聚居区和新城区,特别是在一些城市设置了外国租界,由外国人自行管理市政,他们移植西方的近代市政管理方式,组成市政管理机构,根据外国侨民的需要,进行市政管理和公共建设,建立公共生活秩序。这些新方式与中国传统方式有较大差异,生活在这里的中国市民,也开始感受公共生活的变化。

各地租界当局征收界内中外商民的捐税,用以举办一些公共事业。如以新法建造道路、设置路灯照明、建立公共卫生制度、成立消防队等。这些本是应外国侨民的需求和习惯而进行的市政举措,也使在这里活动的华人体验到与传统不同的新的公共设施和公共生活规则,以及由此带来的生活便利,同时也形成了相应的生活方式和行为习惯。

交通状况是影响人流物流的重要因素。中国以往交通工具落后,交通流动量有限,因而道路建设和管理比较粗放。一般城市道路多以土石铺路,坑洼不平,且缺乏整修,遇雨则泥泞难行,加之街道狭窄,人车自由来往,如遇人车较多,则易造成交通混乱而阻塞。通商城市由于商贸活动兴盛,人流物流增大,人车来往众多,交通更显重要。特别是西洋马车和人力车增多以后,车速快,要求道路更加平整坚实,因而各地租界当局都把修造道路作为重要的市政事业。他们采用西方先进修路技术,以碎石、沙石铺路,轧平夯实,使路面的平整坚实度大为提高,并经常整修保养。租界里这种以西式新法修筑的道路,宽阔、平整、坚实、整洁,西式马车在上面来往飞驰,平稳快捷,人称之为“马路”。如时人记上海租界新修马路将原来土石路“易以碎石,康庄大道,无虞泥泞沾濡矣”。[60]

道路平整便于车辆往来,但由于租界街道往往人流车辆来往多,而且小车、轿子、马车、人力车等新旧交通工具快慢不等,很容易发生碰撞,所以租界当局还制定交通规则,使人车分道、来往分流,以保证交通通畅有序。如上海租界工部局规定:界内马路实行人车分道,车走中间,人走两边,马车、轿子等来往左右分道而行,“马路定例,往车向左,来车向右,不容紊乱。即空车停歇亦有定处,东洋车亦然”。[61]但是人们一时还难以适应,特别是上海外来流动人口多,所以经常有人忘记交通规则,习惯性地走上马路中间,因而常出现快速行驶的马车撞伤人的事故,故租界当局就多次出告示,告诫人们不许在马路中间行走。70年代上海租界当局制定的“租界例禁”,共有20项,前4项皆针对交通,即:“禁马车过桥驰骤;禁东洋车、小车在马路随意停走;禁马车、东洋车夜不点灯;禁小车轮响。”[62]天津租界80年代颁布的“例禁”10条,其中也有两条是针对交通,即“禁驴马车辆随意停放。禁骑马在途飞跑”。[63]这些禁止事项主要是针对中国民众向来自由随意的交通习惯,以使其适应租界内交通状况的变化。为了维持交通规则,租界还在主要交通干道和路口设置巡捕,专门负责管理交通秩序,如遇不遵守交通规则或出现交通事故,巡捕即根据法规进行劝告及处罚。这些交通规则的实行,使租界地区虽然车来人往,但却能保持交通通畅,以往习惯于自由行路的中国市民,也逐渐养成了遵守交通规则的习惯。

租界建立公共卫生制度及市民公共卫生习惯的养成,也是城市公共生活的一个变化。街道是最主要的公共场所,街道的清洁卫生状况不仅关系到交通是否顺畅,也关系到居民的生活与健康。以往城市大多也设有清道机构负责街道卫生清扫,但管理粗放,缺乏有效的管理措施,而街道路大多为土路或石路,灰土遍地,难以清扫,加上缺乏厕所、排水等设施,人们随处便溺泼倒,因而多数城市的街道常常是污秽遍地,垃圾满街,这也是容易发生疫病的一个原因。但是人们世代生活于其中,已经习以为常。京师历来缺乏正规有效的垃圾处理机制,“各家庖厨等废弃物,无可丢弃的特别场所,亦无处理此物的清洁公司,故皆丢弃于道路”。“城内各处有贩卖鸟兽鱼肉蔬菜水果类的市场,只以大街路旁充当市场,无特设房屋,市场肮脏之极,臭气熏鼻,苍蝇成群,猬集于食物,不卫生的危害不少。”[64]

通商城市兴起以后,西人在租界引进了西方公共卫生管理方式。如上海租界开辟不久,工部局便开始实行西式公共卫生管理措施,设置专人清扫街道,制定公共卫生规章,禁止随处便溺和随处倾倒垃圾等有碍卫生的行为,各家负责清扫保持门前卫生等。还设有洒水车每天在主要街道上来往洒水,以防止灰尘飞扬。时人有作竹枝词赞美洒水车道:“错怪平空碎玉壶,潇潇洒遍费工夫。夕阳返照香车过,路上红尘半点无。”[65]租界还统一处理垃圾,规定垃圾只允许天亮至早上九点以前倒在路旁,由清洁工运走。19世纪70年代,排水管道铺成,生活污水不再随意泼倒,而经由排水管道排出。[66]1864年以后一些主要街道的繁华地段还设立了公共厕所,至1884年时,公共租界内已经有14处公厕。[67]天津租界也有专门的清洁工负责定时清扫街道,“其平治道涂,雇佣夫役甚夥。每日扫除街道,灰土瓦砾,用大车载于旷野倒之。夜晚则点路灯以照人行。立法皆善……清理街道,无秽气薰蒸,不致传染疾病。为益甚大,何乐如之。”[68]

上海租界经过整修道路和公共卫生治理后,形成了与中国传统街道不同的面貌。70年代初上海人描述租界和老城区街道卫生状况的鲜明对比:“上海各租界之内,街道整齐,廊檐洁净,一切秽物亵衣无许暴露,尘土拉杂无许堆积,偶有遗弃秽杂等物,责成长夫巡视收拾。”这种设专人管理清扫的方式,使人们改变了不注意卫生的旧习惯。而反观旧城区,则是另一番景象:“试往城中比验,则臭秽之气,泥泞之途,正不知相去几何耳。”[69]“每于街口狭窄之处,沿街尽是便桶垃圾,任人小便堆积,若无人过而问者。”这是由于人们的不良习惯并缺乏管理:“往来行人以及两岸住家,每因习惯蹧踏,任意小便堆积,在中国亦素无巡捕看管,以致终不能洁净可观”,由此经常造成疫病流行,“历年暑盛之际,每因时疫流行,城厢内外商民受害不少,此皆秽气所侵之弊”。在租界对照之下,人们痛感旧城内道路、卫生状况相差太远,因而希望地方官能“如租界之法以治之,遇有堆积小便等等即予薄惩”,以使人们养成卫生习惯。[70]城内士绅也呼吁地方官员效仿租界办法,改造道路、维护卫生等。但由于地方官囿于传统,限于成例,因循无所作为,直至清末开始地方自治运动以后,才开始有所改善。

有的公共设施初设时人们由于不了解和对洋人的疑忌而心有疑虑,实际应用以后感受有益,才开始接受。如上海人以往都是直接饮用河水,有挑水夫担水沿街售卖。由于河水常有各种污染,饮用易于生病,特别是夏季,滋生各种病菌,常致居民发生疫病。1880年租界有英商创设自来水,将河水经过消毒处理后,用管道接通至租界,在用户及主要道路沿途路段装设水龙头,还有水夫专门送水入户,收取费用。起初人们由于不了解自来水处理及输送原理,加之对外国人的猜疑,不敢饮用,后来见饮用无害,才开始接受。有记此事道:“上海租界之有水道(俗称自来水),创设于光绪六年,至八年始出水。当时风气未开,华人用者甚鲜,甚至谓水有毒质,饮之有害,相戒不用。其后水公司遍赠各水炉、茶馆,于是用者渐众。居户之不装龙头者,可嘱水夫担送,每担取钱十文。”[71]

对于租界内居民的日常公共生活,租界当局还按照外国人的生活习惯,通过制定规章和设立巡捕等法制化方法,移植一些西方城市的公共生活方式。租界管理当局经常发布各种条规禁令,对人们的一些生活行为进行矫正和规范,特别是在华洋混居的地区,往往针对中国居民的一些生活习惯发布禁令,有的十分具体细微。如光绪初年上海租界一次颁行的例禁条令就有20条:

一、禁马车过桥驰骤。

一、禁东洋车、小车在马路随意停走。

一、禁马车、东洋车夜不点灯。

一、禁小车轮响。

一、禁路上倾积垃圾。

一、禁道旁小便。

一、禁肩舆挑抬沿路叫喝。

一、禁施放花爆。

一、禁不报捕房,在门外砌路、开沟及拆造临街房屋。

一、禁私卖酒与西人饮。

一、禁春分后、霜降前卖野味。

一、禁卖臭坏鱼肉。

一、禁卖夜食者在洋行门首击梆高叫。

一、禁肩挑倒挂鸡鸭。

一、禁吃讲茶。

一、禁沿途攀折树枝。

一、禁九点钟后挑粪担。

一、禁乞丐。

一、禁夜间行人形迹可疑及携挟包裹物件手无照灯。

一、禁聚赌酗酒斗殴。[72]

天津租界也颁布“例禁”:“禁烟馆。禁娼妓。禁乞丐。禁聚赌、酗酒、斗殴。禁路上倾积灰土污水。禁道旁便溺。禁攀折树枝。禁捉拿树鸟。禁驴马车辆随意停放。禁骑马在途飞跑。”[73]这些内容大多是针对中国人的传统生活习惯,涉及公共场所的各种细节。由于这些在小农生活方式中养成的自由随意的生活习惯,与城市公共生活不相适应,与西方人的生活习惯也发生冲突,因而租界当局以“例禁”形式进行规范和纠正。

租界当局的这些规定对人们在公共空间的生活活动给予了一定规制,逐渐建立起比较规范的城市公共生活秩序。虽然这些禁令往往带有明显的为西人服务而歧视华人的殖民色彩,但通过这种规范,也使习惯于自由散漫的乡村生活方式的中国居民,开始逐渐改变一些旧习惯,接受新的规则,渐渐养成符合城市公共生活秩序的行为方式。

租界当局还移植西方警察制度,设立巡捕,每日巡行街上,专门负责监督执行规章禁令,维持治安、交通和公共秩序。如上海租界成立不久,即建立了巡捕制度,巡捕昼夜分班巡视街头,遇有违警事件,或制止,或罚款,或扭送巡捕房公堂惩处。19世纪80年代有人记上海巡捕的情况道:“巡捕房创自咸丰初年……昼夜分班,梭巡市上,虽疾风猛雨、毒热严寒,无不植立街心,不稍懈怠。其有往来车马及负贩之徒,偶一违背章程,立即代为指示,倘不遵约束,即可解送公堂。”[74]天津租界工部局也设立巡捕,维持租界内的治安秩序。时人有记云:“看街巡捕……手持木棍,昼夜看守,分段巡查,风雨无阻。每六点换班,遇有小窃及争斗等事,立即扭送捕房,以凭究办……巡查贼匪,宵小潜踪,人得高枕安居。”[75]租界内还设立处理界内华洋居民纠纷案件的司法机构。如上海在1864年成立了华洋员共同会审的混合法庭——会审公廨,负责审理涉及华人的各种案件。天津租界也设有专门处理中外纠纷的会讯公所。西方人在租界地区实行的巡捕和会审司法制度,从性质上说是一种殖民化制度,特别是巡捕在执法过程中常常发生歧视甚至欺侮华人的现象,引起中国人的痛恨,但是作为一种城市公共秩序的管理制度,也使人们开始适应公共生活,形成遵守公共生活秩序的观念。

租界当局制定的有关居民生活的政令法规,主要依据外国侨民的生活习惯和需要,很少考虑中国人的习俗和意愿,因而有的因有悖于中国人的文化传统和风俗,难以禁绝。如上海租界当局对中国居民放花炮、敲锣鼓等就曾出现屡禁不止的情况。1861年,上海租界英国当局以中国居民放花炮、敲锣鼓等影响外国居民的生活和休息为由,请上海道台发布官府告示,严禁租界内中国居民在日落后放烟炮、敲锣鼓、烧纸香等类活动。但这些活动是中国人举行婚丧庆贺活动时必用的仪式,相沿已久,视为固然,所以尽管西人作此规定,却难以禁绝人们的这类活动。时隔三年,租界工部局再次发布禁令,内称:“界内前因华人戏放花炮,逞意鸣锣,曾于一千八百六十一年九月经苏松太道出示谕禁在案。但迩来日久,该居民等渐蹈旧习。因再晓谕仰界内居民人等知悉:自示之后,如再戏放花炮、逞意鸣锣,着巡捕拿究不贷。”[76]足见当时对中国人的这种习俗活动虽有禁令,但由于传统风俗难以改变,日久即会“渐蹈旧习”。[77]

通商城市租界区外国当局的市政管理,主要依据的是外国侨民的利益和需要,往往对华人有歧视和不公正,巡捕在执行法规禁令的具体管理过程中,更普遍存在着对华人的欺压和侮辱行为,这些都是殖民化的体现。但是由市政管理而建立的公共事业和公共生活秩序,也使人们感受到近代城市公共秩序的益处,开始改变一些旧的生活习惯,逐渐养成遵守公共生活秩序的生活方式。

租界西人先进的市政管理方式,使人们体验到种种生活的便利。1872年《申报》一文以赞赏的语气介绍上海租界的市政管理:“上海各租界内街道整齐,廊檐洁净。一切秽物亵衣,无许暴露。尘土拉杂,无许堆积。偶有遗弃秽杂等物,责成长夫巡视收拾……街面偶有缺陷、泥泞之处,登时督石工为之修理;炎天常有燥土飞尘之患,则当时设水车为浇洒;虑积水之淹没也,则遍处有水沟以流其恶;虑积秽之熏蒸也,则清晨纵粪担以出其垢。”[78]租界的先进管理方式,也往往给来此游览的外地人以深深的刺激。如康有为1879年和1882年“薄游香港”,“道经上海”,“览西人宫室之瑰丽,道路之整洁,巡捕之严密,乃始知西人治国有法度,不得以古旧之夷狄视之”。[79]租界地区管理方式带来的更加便利、舒适的生活环境,也吸引着旧城区居民愿意入居租界,虽然租界内的房价租费比老城区高,但凡有力者皆愿移居租界生活。

租界内的市政管理也为人们提供了一个样板,在与旧城市管理方式的对照中,人们感受两种城市管理方式的优劣。一位士绅对比上海租界与老城区市容的差距:“租界马路四通,城内道途狭隘。租界异常清洁,车不扬尘,居之者几以为乐土;城内虽有清道局,然城河之水秽气触鼻,僻静之区坑厕接踵,较之租界几有天壤之异。”[80]汉口也有人对租界与华界作比较,后来有人回忆:“当时汉口各租界街道房屋清洁整齐,治安秩序良好,并备设有‘巡捕房’,轮派‘巡捕’日夜守望……反之,武汉的街道和里巷,人极复杂,漫无秩序,甚至当街便溺,当街晒衣,毫无交通卫生的讲究。一到夜间,盗贼充斥。以此情况与租界相比,自是相形见绌。”[81]新旧市政管理方式高下优劣的鲜明对比之下,也开始有人呼吁老城区应仿效租界的一些先进办法,进行改造。如上海租界道路宽平,且设有路灯,为人们夜行提供了便利,而老城区街道狭窄,且缺乏照明,人们在夜间活动颇为不便。1872年,上海士绅在《申报》上刊登启事:“上洋南市之中,街衢窄狭,阛阓繁密,夜行者既苦其转弯抹角时有路滑失足之虞,居家者又因其弄黑街阴时有匿匪窃发之虑,不若北市之遍有自来火灯,照耀如同白日也。今拟奉劝各处捐资,于门前弄角设立路灯。”[82]然而,虽然新旧城市管理方式的优劣高下,是所有亲身到过租界地区的中国官绅商民都一目了然且亲身体验而公认的,民间也有呼吁仿效的声音,但是从清廷到地方,各级官员甚少有仿效新法进行市政管理方式改革的举措。只是到了80年代,一些地方洋务官员才有所举措。如直隶总督李鸿章1883年在天津设立工程总局,开始仿效西法修筑道路,由老城接通租界马路,有记道“自紫竹林租界,以及天津四城内外直街横巷,一律修治。或筑土,或砌石,逐渐而北,至入京大道。此天津城厢修筑道路之原始”。[83]两广总督张之洞1889年在广州主持修路。他在上奏《修筑珠江堤岸折》中,将沙面外国租界与旧街区作对照,强调:“自洋人筑成沙面,堤岸坚固、马路宽平。民居毗连之处,街埠逼窄,棚寮破碎,不独相形见绌,商务受亏,实非浅鲜。”[84]因此提出沿着珠江岸修筑石堤,在堤上“一律坚筑马路以便行车,沿堤多种树木以荫行人,马路以内通修铺廊以便商民交易,铺廊以内广修行栈,鳞列栉比……马路三丈,铺廊六尺”。[85]这项工程自1889年四月动工,至十月张之洞奉调离粤前,已完成120丈,“堤上马路宽平,排立行栈,街衢清洁,气象恢宏”[86]。这是广州第一条中国人修建的近代化马路。[87]但这些只是零星的市政举措,直至清末,在清廷推行新政的大潮下,一些地方官员才开始进行市政管理改革,后来清廷又开始推行地方自治,市政管理改革才开始成规模地推展开来,而这时距租界设立已经过去了六十余年,距租界繁荣、社会舆论呼吁仿效新法改良市政的70年代,也已经过去了三十多年了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。