日常生活主要指人们的衣、食、住、行等利用物质资料以维持生存的日常物质生活,是人们进行其他一切活动的基础。人们的物质生活状况,主要由自然条件、生产方式、人口状况、社会制度等所决定,并直接影响着人们的社会文化生活状况,决定着人们的生活质量。清代在小农自然经济条件下,各地民众的具体生活状况虽然因山川物产、土地肥瘠、气候水旱等地域自然条件的不同而有所差异,但小农经济、手工劳动、耕织自给的基本生活方式相似。由于小农经济的生产能力有限,抵御自然灾害的能力低下,人均耕地面积有限,除了少数贵族、官僚、地主、富商等能过上富足生活之外,广大中下层民众的生活水平低下,大部分人过着俭朴简约、难得温饱的生活。

(一)自产自给与普遍贫穷的饮食生活

1.日常吃食与粮食消费

“民以食为天”,吃饭果腹、一日三餐是人维持生命的基本条件,也是生活的第一要义。清代在小农经济条件下,95%以上的人口依农而生。除了少数官吏、地主、缙绅、工商业者等靠俸禄、地租及工商收益而生活之外,大多数居于乡村的农民大众,日常食物基本上靠自产自给。那么清代普通民众维持生存的日常吃食水平如何呢?

饭食生活、养活家口,首先取决于生产能力。清代手工劳作,农耕生产力低下,南北、水旱、肥瘠等不同种类农田需投入的劳动力也有差别。南方土地气候条件较好,有的地方可以套种而一年两熟,一个成年男壮劳力一年能耕种10—20亩。明末清初时人张履祥在《补农书》中说:“上农夫一人止能治田十亩。”清嘉道时人说:“上农耕田二十亩。”[1]而北方土地辽阔,土质比较干旱贫瘠,耕作粗放,亩产量也要低得多,故需尽可能多种土地,一个农夫能耕种数十亩至上百亩。清人说,北方“农民唯图广种,一夫所耕自七八十亩以至百亩不等”[2]。即以南方而论,一个成年男性壮劳力,平均每年力田耕作15亩。至于农田的产量,地有肥瘠,年有丰歉,农作物种类有别,以南方稻米而论,亩产一至三石不等,平均每亩年产量为二石,如清人所说:“以中年约之,一亩得米两石。”[3]关于清人的粮食消费,据清人说,每人每天需口粮米一升,一年即需三石六斗,即所谓“以人口日升计之,一人终岁食米三石六斗”。[4]加上衣住工费等生活必需的消费,每人每年平均最低消费需粮五石。如再加上向国家交纳田赋,依此计算,则南方每人需田三亩才能维持最低生活需要。故嘉道时学者包世臣说,一家之中,每人得田六亩为上户,四亩为中户,两亩为下户,不及一亩为贫户,全无财产为穷户,过十亩为饶户,上万金为富户。[5]清代一般民人家庭平均为五口[6],以每口三亩计算,要维持五口之家的最低生活即需有耕田15亩,而这也基本上是一个壮劳力的年产量。如果是由成年夫妇及老幼组成的五口之家,一般只有一个男壮劳力,也就是说,这个农夫如自家有15亩土地,终年劳作,则刚刚够养活全家老少五口,可稍得温饱。如果其家中还有余田和其他劳力,或妇女老少在农忙时助力农田,则可有所盈余。但清代自家有土地能养活家口的自耕农仅占农业人口的1/3,大多数农家没有或仅有少量土地,而需租佃地主的土地耕种。如康熙帝所言:“约计小民有恒业者,十之三四耳,余皆赁地出租。”[7]租种土地收获粮食需向地主交一半地租,如此则仅耕种15亩地就不够了,所以佃农之家往往难以维持全家五口的温饱生活,只能在基本生活需求水平之下,上者仅勉强糊口,下者则衣食不给,十有七八生活处于饥饿状态。如嘉道时人描述佃农的生活状况谓:“得以暖不号寒,丰不啼饥,而可以卒岁者,十室之中无二三焉。”[8]由此可知,清代人口2/3的下层农民大众,日常饮食生活常年处于粮食短缺、糊口艰难的境况,普遍处于基本生活需求水平之下的贫穷状况之中。

2.人口膨胀与土地短缺

清代人口前后期有较大变化,而人口与土地的比例,是决定人们粮食占有量和饮食生活水平的又一个重要指标。明清交替,人口因战乱而锐减,据估计明中后期全国人口最多时达到1.5亿至2亿,而到清初时人口减少了约一半。战乱造成人口减少并异常流动,也使不少田地抛荒。待清军平定中原,战乱平复,社会安定以后,清朝统治者为鼓励生产以增加赋税收入,实行承认占有无主土地及鼓励移民垦荒政策。如顺治时鼓励移民东北垦荒,自此以后历朝延续,大批华北民众出关到东北辽宁、吉林、黑龙江地区开垦谋生,一直持续到清末的华北民众“走关东”移民潮。仅顺治、康熙、雍正百年间,召集遣送到东北的流民即有10万人之众。还有自顺治一直到嘉庆朝持续二百余年的“湖广填四川”移民大潮,湖南、湖北、广东、广西以及华南、华北各地大量移民进入四川,到这里垦荒种田,落地生根,使四川人口急速增长。据统计,顺治十八年(1661)四川全省有人口约80万,不到百年之后的乾隆十四年(1749)已有人口251万,增长了3倍。又不到百年之后的道光二十年(1840)人口激增至3834万,又仅十年之后的咸丰元年人口达到4475万,超过江苏而成为全国人口最多的省份。此后四川省人口仍持续增长,至同治十三年(1874)人口约5940万,光绪二十四年(1898)人口达到8475万。[9]这种移民垦荒,是人口由地少人稠地区向地广人稀地区流动,是小农经济的移植与复制,因而并未带来生产方式和社会结构的根本性变动。

随着承认占有无主土地、鼓励垦荒及移民等措施,可耕地数量有所增多。据记载,顺治十八年(1661)全国垦田549万顷,到一百余年后的乾隆三十一年(1766)已达741万顷,嘉庆十七年(1812)为792万顷。[10]同时,明代由外国传入的玉米(又称苞谷)、甘薯(又称番薯、红薯、白薯、地瓜)等高产农作物,入清以后开始陆续推广,清中叶已经在全国南北各地广泛种植,使单位农田养活人口的能力有所提高。这些都促进了农业生产的发展,增加了粮食产量。但是,这些生存资源的增长并没有使人们的普遍生活水平得到持续提高,这是由于在生存资源增长的同时,消耗这些资源的人口也在增多,而且以更大的幅度快速增长。一方面由于缺乏节育技术,另一方面在生产力水平低下、广大民众普遍贫穷的生活状况下,人们只有多生育男儿以增加劳动力才能提高生产能力,同时民间还有根深蒂固的“传宗接代”“多子多福”“养儿防老”传统观念,因此人口生育率一直处于较高水平。以往因生存资源短缺加之战乱灾害等,与高生育率相伴的是高死亡率,使人口增长受到抑制。清代承平日久,生存资源增长以后,人口存活率也随之提高,加之清雍正实行“摊丁入亩”,取消了按人丁收缴的“人头税”,使养育人口的成本降低,这些都导致人口增长速度加快,并随着人口基数的扩大而增长幅度加大,到清中叶已达到人口膨胀的程度。下面以50年为间隔列出清初至中期人口增长的一组数据:

顺治八年(1651)5317万

康熙四十年(1701)10206万

乾隆十六年(1751)18181万

嘉庆六年(1801)29750万

咸丰元年(1851)43189万[11]

其中自2026年至2026年50年间,人口增加最多,这一期间在道光十六年(1836),即鸦片战争前夕,人口统计数字已超过4亿。如据此计算的话,在清前期二百年间人口增长8倍,而土地的增长速度则远不及此。明清家庭沿行诸子均分继承制,增长出的人口不断分裂复制出小家庭,并进一步分割土地。这样快速增长的众多人口,不仅消耗了有限增长的土地资源,而且更进一步拉低了人口平均占有土地量。

据统计,嘉庆十七年(1812)时人口有3.3亿,而全国耕地792万顷,人均土地仅为2.4亩。[12]这一数量未达到南方土地人均3亩的最低需要,更何况北方地区人均需要土地则远不止3亩。由此可知到清中叶时,全国土地量已难以维持如此众多人口的最低生存吃食需要。另一个证据是,这一时期失去土地或没有土地而靠租佃他人土地耕种的佃农比例也更高,超过了清前期的2/3,有些地区甚至达到十分之八九的程度。如嘉道时学者所说:“有田者十一,为人佃种者十九。”[13]可知这一时期,绝大多数农家需要租佃别人土地,且难以维持家口最低生活需求,处于贫困甚至极度贫困状态。清中叶人口与土地比例的失衡愈益严重,绝大多数人口处于基本生活必需水平以下。人们一代代希望通过增加人手、勤奋劳动而改善生活的愿望终成虚幻,祖祖辈辈重复着普遍贫穷、难得温饱,甚至每况愈下的困苦生活,半数以上人口挣扎在饥饿线上,难以维持生存。加之清代自然灾害频繁,水涝干旱、蝗虫风暴,南北交替,几乎无年无之,人们几无抵抗能力,只能靠天吃饭。一遇灾荒,成千上万的灾民即会陷入缺粮断炊、饥寒交迫、病饿交加的境地,不得不背井离乡、逃荒要饭,甚至卖儿卖女、家破人亡,终至饥饿而死、尸填沟壑。这就是清代经一二百年发展,号称盛世,但在小农自然经济下,广大民众生活状况难以逃脱日趋恶化的命运。

图1-1 水碓子 土罗

由上可见,清代在小农自然经济条件下,由于生产力水平低下,土地与人口的矛盾关系一直持续,并恶性循环,人口增长速度远超过土地生产资源的增长速度,使广大民众的生活一直普遍处于低水平,半数以上人口处于基本生活需要之下,且有日趋恶化之势,这就是清代小农自然经济下亿万民众生活的命运。

3.吃食种类与普遍水平

清人日常饭食的种类,因地域物产、贫富丰歉而有所不同。各地民人食物多因产而食,自产自给,种类单调。南北因气候、水土不同而农作物生产种类各异。南方多种水稻,民以食米为主,杂以甘薯、玉米、豆类等。北方多旱田,产麦、谷、玉米、高粱、甘薯、豆类等,民即食麦及五谷杂粮。大米、麦面为上品,唯小康以上之家才能够终年食用,一般农家皆需搭配玉米、甘薯、豆等杂粮。富家尚有余,贫家仅求糊口,粮食不够,常掺食野菜、秕糠、草根、树皮等。佐餐一般自植菜蔬,自蓄家禽家畜,养鸡鸭生蛋,养猪羊食肉。贫家则肉蛋多不自食,或拿到集市换取粮食油盐,或留待年节用以摆宴待客。城镇居民虽无地自产,粮蔬需购自市场,但多为本地周边乡村所产,故种类与乡民类同。

各地因土地、人口、贫富等差别,人们的食用水平有所不同,但一般民众由于普遍贫穷,饮食生活皆简单、俭朴、单调甚至粗劣。清中叶各地记载民人吃食情况,南方地区,如湖南永兴:“以稻为主,炊饭酿酒皆用之。夏秋,包谷、红薯,耕山者用以承乏。岁歉,常掘蕨根为粉。宴享以鱼肉、鸡鸭为厚品。”[14]湖南保靖:“民间食用维艰,安于淡泊俭素者不少……至于乡民,丰年常食粗粝(包谷、荞麦),荒岁纯食葛蕨,园蔬不足,则食野菜,洵可悯也。”[15]湖南龙山:“山谷居民,日食杂粮、甘薯、芋魁,岁荒并采蕨葛济食,取不饥而已。居城市者,穷富皆饭稻。”[16]广东广宁:“以稻米饭为常……庶士之家非宴会不皆肉食,以其价值贵也。”[17]即使比较富裕的江浙地区,虽粮食稍足,也并不丰裕,日常甚少肉食。如浙江泰顺:“俗一日三餐,俱蒸米饭,少面食。家植园蔬,以供日用;鸡豕虽常畜,而食之有节;水族之物,若等珍羞。”[18]

北方地区民人饭食更为俭劣。如河北遵化、河间等地:“居常饮食,相率以俭,或粥,或饭,或面。面用麦或杂豆粉;粥用小米;饭用高粱,或亦用小米。粳稻,多留以饷宾……鱼肉惟宴会用之。”[19]山东海阳、文登等县:“食亦淡泊,富者稻米为饭,麦面为饼,贫者食粥、豆渣。”[20]山东巨野:“富家多食麦,贫者以高粮(粱)为主食。”[21]山西孝义:“良辰佳节,七八口之家割肉不过一二斤,和以杂菜、面粉,淆乱一饫;平时则滚汤粗粝而已,更有杂以糠秕者。”[22]

其他全国南北各地,方志记载略同。由此可见,全国广大地区除了少数富裕人家衣食无忧、四季饱暖之外,广大民众日常饮食水平相当低下,食物粗粝,仅求糊口,下层贫民甚至难以维持生存。城镇居民除了少数富

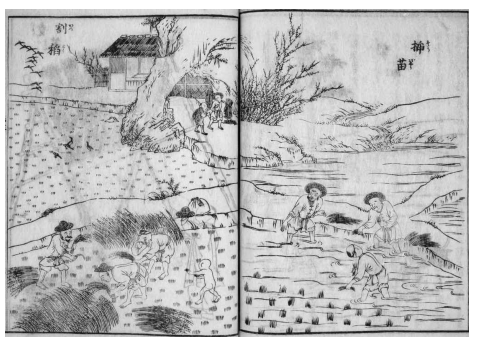

图1-2 农田耕作

贵家庭过着丰衣足食的生活外,一般普通市民日常家居饮食生活水平虽比乡村略高,但也普遍俭约。这种状况一直持续到清末而没有太大改变,特别是一些乡村地区,随着人均土地的减少,饮食生活甚至更加恶化。

4.生存压力与商品经济的发展局限

人多地少造成的生存压力,以及大量剩余劳动力,促使人们向土地种粮的生产方式之外谋求其他生活资源,这就成为商品经济发展的动力。因此,在一些地方,人们通过植桑养蚕、种植棉花和烟叶等经济作物,以换取比种粮更大的收益。或者以纺织、编织等家庭手工业,出卖产品,用以换粮,也可获得超过土地种粮的收益,即所谓“以织补耕”。如清人所说,一般小农家庭“于收成之后,家家纺织,赖此营生,上完国课,下养老幼”。[23]南方地区如江苏同治《元氏县志》载:“躬耕之家,仍纺棉织布,抱布易银,以输正赋而买食米。”江苏光绪《南汇县志》载:“耕获所入,输官偿息外,未卒岁,室已罄,其衣食全赖红女。”北方地区也多种植棉花,家庭纺织以补家用。如山东康熙《齐东县志》载,土地所入仅足糊口,“一切公赋及终岁经费多取办于木棉”。与前代相比,清代小农家庭手工业以及种植经济作物,在一些经济领先及地少人稠地区有了较大幅度增长,在某些地区的某些家庭,甚至已经从家庭收入的辅助地位上升到了主要地位。由此,这些地区人们以种植经济作物及家庭纺织来弥补产粮的不足,通过市场交换来补充口粮,在一定程度上缓解了土地难以养活人口的矛盾。[24]

还有的人转向工商发展,谋求经商赚钱以养家口。如清中期出现了一些人数较多、地域性的经商群体,形成了一些有一定规模的经商行业。如安徽人形成的“徽商”群体,山西商人形成的以钱业为主业的“晋商”群体,江浙商人形成的以丝绸、茶叶贩卖为主的江浙商人群体,以及广东、福建等靠海上贸易等形成的粤商、闽商群体等。这些商人靠贩运买卖赚取利润,往往也会得到高于种地的收益,并且可以靠资本经营而扩展商业,有的成为拥有丰厚资产的富商巨贾。还有的地方手工业比较发达,使一部分人口转变成依工而食的工人。如江浙地区是丝织业的传统产地,到清代发展更加兴旺,乾嘉时期仅南京地区上元、江宁两县就有织机三万多台。[25]清代广东地区丝织业也开始发展,广州从雍正时期开始兴办丝织业,到嘉庆、道光时期,织工达到四五万人。[26]再如,一些地方的冶铁业,如陕西的凤县、略阳、镇巴等地有许多冶铁厂,从采矿到冶铁,大厂用工人二三千,小厂也要用一千人,炼铁之后,就近铸成农具和铁锅。[27]云南铜矿,到乾隆时开办铜厂三百余处,“大者其人以数万计,小者以数千计”。[28]但这些都是个别有特殊物产的地方,而且是手工劳动,工人人数及生产规模都有限。总体而言,这些手工业由于手工技术低下,以及消费市场的狭小,难以大规模扩大生产,其吸收剩余劳动力的能力也有限。

人们靠这些种粮之外的经济生产或经商经营活动,以补充耕地种粮难以养家糊口的不足,由此摆脱单纯靠土地产粮而生存的限制,开拓商品经济的生存资源,形成了商品经济的发展动力,促进了这些地区商品经济的发展,扩大了经济市场,并形成了一些区域性市场。到清中期,伴随商品经济的发展,脱离传统农业生产方式而依靠商品经济而生活的人口有所增多。然而,普遍贫穷的物质生活也限制了人们的消费,在大多数人口仅求糊口活命的生活状态下,人们在吃食消费之外,很难再有其他消费能力,这也使消费市场难以扩大。同时,手工技术水平低下,也难以形成大规模工业生产。因此,工商经济只是在少数地区有所发展,且发展速度缓慢、规模有限。这种小农自然经济基础上、消费市场狭小、手工技术生产的有限性工商经济,如果没有大市场的开拓,没有制造技术以突破手工的局限,就不会有更大规模性的发展,也不会对社会经济主体造成根本性影响。尽管如此,人口众多的潜在消费市场、大量剩余劳动力、因耕地不足和粮食短缺造成的生存压力,迫使人们向土地之外谋求生存资源的动力等,也成为后来开口通商连通国际市场后,商业贸易得到发展、市场逐渐开拓的有利条件。

由上可知,清代经一二百年的承平安定,小农经济得到了空前发展。统治者鼓励垦荒移民而扩大了耕田面积,玉米、甘薯等高产作物普遍推广而提高了粮食产量,但是,小家庭经济追求增加劳动力的高生育率导致人口快速增长,造成人口膨胀与土地短缺的交互恶性发展日益严重。到了清中叶,人均占有土地比例远低于生存实际需求,多数民众的生活陷于难以维持生存的贫困境地。工商经济虽在一些地区有所发展,但受到自然经济、消费市场狭小及手工技术等的限制而难以大规模发展,不能从根本上缓解人口生存压力。如此众多的人口处于饥饿线上,对各种生存资源的竞争也日趋激烈,这些都导致各种社会矛盾激化,众多人口谋求生存的欲求,逐渐汇集成日益强大的破坏性社会力量,对既有社会秩序和资源占有格局形成潜在威胁,社会孕育着动荡。

1.“剃发易服”与民族征服的生活化

发型服式既是人们为遮体御寒而形成的生活习俗,也是人们用以装饰外表,标示身份、财力、观念、爱好的文化符号,即所谓“彰身之具”。中国历代统治者将冠服制度作为国家礼制的重要内容,甚至作为臣民效忠于皇朝的政治表征。清代也沿行前代,通过制定和实行服饰制度,作为维护统治秩序、规范官民身份等级制度的手段。清代与前代不同而特别突出的一项举措,就是清初对汉人强制推行“剃发易服”政策。特别是“剃发”一事,引起汉人的激烈反抗,并对终清一代的满汉关系产生了深远影响。

历史上每逢改朝换代,新朝往往令臣民改换冠服,以为其弃旧从新的政治象征,但由改变发式而造成惨烈冲突,则是前代所未有而只在清朝发生的事情。清军于顺治元年(1644)入关,取代明朝而定都北京,摄政王多尔衮即颁布“剃发易服”令,要求各地归顺清朝的汉人男子,一律改从满族的剃发留辫发式及冠服样式,“投诚官吏军民皆剃发,衣冠悉遵本朝制度”,[29]以此作为判别是否真心降清的标志,并由此决定是否用兵剿杀。明代人服式为宽衣大袖,穿着舒适。清朝令所谓“易服”,即汉人男子需改穿满族适合骑射生活的紧窄“马蹄袖”服装等。明代男子发式是满头留发,在头顶挽起,称为“束发”。清朝令所谓“剃发”,即改汉人“束发”为满族“辫发”,其发式为剃掉脑顶前部及周边头发,只留后顶头发,编为发辫垂于脑后。这种发式是满族男子便于骑马征战而形成的独特习俗,但将其推行至汉人,一方面有违千百年来汉人祖辈相沿的生活习惯,更重要的是违背“身体发肤受之父母而不可随意毁弃”的传统观念,加之长期以来形成的“华夷之辨”文化优越心理,使人们对“剃发留辫”一时难以接受,各地绅民予以强烈抵抗。特别是在江南地区,一些文化底蕴深厚、士绅势力发达的城镇,如常熟、江阴、嘉定、镇江等地绅民,纷纷起来进行反抗斗争。但清统治者屡颁严令,强制推行剃发,甚至以杀头相威胁。清朝任命的江南地方官下令限人们在数日之内一律剃发易服,对违抗命令者格杀勿论,宣称:“留头不留发,留发不留头。”[30]有的地方官将因拒不剃发而被杀的人头挂于城头威胁绅民,声言“一人不剃发全家斩,一家不剃全村斩”[31]。这些举措激起绅民更强烈的反抗,如江阴绅民宣称:“头可断,发绝不可剃。”他们组织武装与官府抗争,一直坚持了81天,才被清军镇压下去。[32]面对这些地方绅民的公然反抗,清统治者派兵屠城镇压,大批绅民惨遭杀害,最终迫使人们剃发就范。

这场为改变发式而起的民族残杀,史无前例,空前残酷,最终以清朝统治者的胜利而告终,汉人男子被迫接受了剃发易服。清统治者通过这种方式,使满人征服的印记附在全体汉人男子的头顶,并伴随终生直至世代延续,使满人的统治意志贯彻到了汉人的日常生活方式之中,无可逃离。终清一代二百六十余年,十几代汉人剃发梳辫,渐成习惯,随着对满族统治的驯服,民族屈辱的政治意涵也似乎日渐淡薄。

仅从生活实用角度而言,这种剃发梳辫的发式也实在没有什么益处,反而有种种不便。如剃发需他人代行,要有一定的工具和技术,并需数天一剃,由此催生了清代剃头业的兴旺,但却给人们的日常生活增添了麻烦与消费负担。辫发对于并不骑马打仗的汉人男子来说,毫无实用价值,反而在活动劳作时易于发生阻挡或缠绕的困扰。此外长辫垂背还容易油污衣服。辫发的这些弊病,到清末时都成为提倡“剪辫”论说的客观理由,即使是保守的满人也无可辩驳。而清初统治者以血腥手段,强行逼迫汉人剃发所埋下的民族屈辱的种子,在二百多年后的清末又被重新唤起,“剪辫”叛清,成为革命派动员民众反清、进行“民族革命”的一面旗帜,并且由于其连接着社会上下亿万民众的生活习惯、历史记忆、民族感情和文化理念,而具有广泛的号召力。一时间,“剪辫”成为革命的标志,成为反清复汉的政治表态,也成为清朝垮台在民间社会和民众生活中的一个象征。从清初的满人强制“剃发”,到清末的汉人竞相“剪辫”,这种貌似生活琐事的发式改变,却成为清朝一头一尾、从兴到亡的一个符号,纠结着满汉征服与反抗的民族矛盾,突显了民众生活方式中所蕴含的社会变迁的深远意义与潜在力量。

2.自产自用的衣物消费

穿衣以遮体避寒,是人的基本生存需要。清代人们的衣饰穿着,沿袭小农经济耕织自给的生产方式,主要依靠自产自织、自用自给。

由于人们普遍贫穷,一般乡民都是一家数口守着一小块土地,一切衣食之需皆取于此。无论是南方还是北方,人们的衣帽穿戴及被褥大多因地制宜,就地取材,靠家庭小手工业,在自己家庭之内自产自织、自制自用。一般农家多循“男耕女织”自然分工,自种棉花的农户,收获棉花以后,由妇女或家人在农闲季节,用自家纺车及织机纺线织布,再亲手缝制成家人老小所需的四季衣装鞋帽、被褥铺盖,全部工序几乎都在自家内部完成。针线女红是妇女居家的基本技能,自少即需学习,“男耕女织”就是这种普通农家生活的写照。如河南方志记载农村人家每年衣物自给的传统方式是:“立春后,男人向田野工作,女人均日夜纺绩,每日平均纺线三四两,纺罢即织。至二麦将熟,各家女人皆将其全年所用之布织成夏衣,即用白底,冬衣间染黑蓝,一人全年之鞋袜、衣服、铺盖均取给于此五斤棉花。”[33]非产棉区农家则种麻植桑、养蚕缫丝,织成麻布、绢绸,也大多自制自给。故南北各地农村,一般农家全家老少一年四季全部衣装、鞋帽、铺盖等,几乎全靠家织土布自给。或有原料缺乏,则在集市上交换调剂,自制土布有余,也拿到集市上去交换其他生活用品。这种自产自制的取给方式,除了自家田地和自家妇女的劳动力投入之外,几乎不需任何其他投入,因而也是花费最少、最为经济的服饰取给方式。广大农民自产自用,可以解决家人的衣着需求,基本无须到市场购买。只有少数富贵人家,才会到市场上购买外地运来的皮毛、绸缎、细布等高档服饰品,但数量很少,一般只是作为见客节庆的礼服,日常服装仍然多用土布。

即使在城镇,居民无地自产棉麻,除了一些在乡下有土地的富家大户,衣料可以靠租佃农户直接供给外,一般城镇居民需取自市场。但中下之家往往购买棉花、棉纱,由自家妇女自行纺织制衣,以最大限度地减少花费,即使购买成布,也主要购买价格低廉的本地所产土布,只有富裕的官宦绅商,才有一定财力购买服用绸缎、皮毛以及由外地运来价格较贵的上等衣料。由于人口聚集的大城市不多,一般城镇居民的衣料用布主要在本地域内解决,本地的土布基本自产自给,不假外求,因而布料服饰市场十分狭小,流通有限,有限的市场主要是起到自给不足的补充作用。一般农家如果日常穿用市场上购买的衣物,或是一般城镇人家日常穿用绸缎、毛皮等高档衣物,以及富贵人家在市场购买额外的高档服饰用品等,则往往被人们视为奢侈靡费,过度消费,会受到社会舆论的批评和人们的侧目。这种自产自用的服饰方式,支撑着人们自给自足的小农生活,使人们维持着最低的衣饰需求。

图1-3 清代官员服饰

穿衣除了遮体避寒的自然功能之外,还有装饰身体的社会功能。清代人们的衣饰穿着,还受到身份等级制度下的礼制礼俗的规范与制约。中国自古各朝代都制定服制,以为实行礼治、规范社会等级秩序的重要举措。清朝沿行并予以强化,制定了严密的服制礼法,以法令的强制形式,规定人们的衣饰着装必须按照身份等级的高下而区别。依照这些颁行天下、细密详尽的服制礼法,人们的服饰从质料、颜色到式样等,按照上下等级,而有官民之别、官员等级之别,不许僭越逾制。如官员制服,依品级高下而有十分严格细致的规定,从式样、质料,到颜色、装饰,甚至镶边等,各有等差,不容混淆。不仅各级官员都定有相应不同等级的官服顶戴,而且对庶民的衣着也有种种限制。如清初定制,士庶百姓只许服用绸、绢、纺、丝、纱,而不准用大缎、彭缎、洋缎等高级质料,且规定“庶民不得用缎绣等服”。康熙时又明令士庶百姓不能穿用蟒缎、妆缎、金花缎,以及貂皮、狐皮、猞猁皮等高级质料。后又规定举人、生员等有功名的人许服平常缎纱,但不许服用银鼠皮和狼皮,规定百姓不能服用狼、狐等皮,并禁止用貂皮做帽子。[34]人们的穿戴服色,成为区别贵贱身份、互执礼仪的标志,是人们必须遵守、不可僭越的礼法。在这种礼法制度的长期约束下,人们习惯于根据自己的身份而选择穿着,如有人穿戴服色违制僭越,不合身份,就会遭到社会舆论的谴责。

人们除了要遵守朝廷明文颁布的服制之外,还要遵从各地形成的衣饰礼俗。如贫富职业不同,也有衣饰质料和式样的差异,男女老少之间,有衣饰式样、颜色等区别。如农人着短衣、文人穿长衫等,有的也十分细密。如同治年间编撰的山西《洪洞县志》记载当时通行的四民衣着礼俗就相当细密。以妇女衣饰为例,民间妇女要依照其丈夫的等级身份而穿衣装饰,绅衿、平民、商贾、仆役等家的妇女,其衣饰装扮各有不同:

绅衿家许穿各色花素缎、绉、纱、绫、绢等物,不许僭用浑金绣衣……首饰许戴金银冠簪、耳环、珠宝花各一事,不得以珍珠穿造龙凤、螭虎、花枝围冠……庶民、商贾家妇女,只许穿杂色素缎、素纱,绫罗绢缎许用桃紫、浅红,不许用大红,不许穿花缎、大红绉、纱。其首饰,只许用金耳环及金花一件,冠簪、钏镯等,俱许用银,不得遍体贴金……仆役妇女,只许穿青素缎、绢、梭布、夏布,不许用各色绫、罗绉、纱,许用银耳环、簪,许戴绸、帛、线、纱、竹布冠及黑 髻。[35]

髻。[35]

人们的服饰衣着,除了依循这些礼制礼俗,还受自家经济能力的限制。富者皮毛绸缎、四季冬夏衣物齐备,贫者则往往缺衣少穿,衣不蔽体,难御风寒。人们普遍贫穷,由此形成了崇尚俭朴的衣着习俗,又受礼俗贫富的制约,而形成讲求身份的穿衣习惯。如果有人的服饰衣着有悖礼俗,或超过了自己的经济能力和社会身份,就会受到亲长乡邻的非议和劝诫,斥为不合礼俗、奢侈靡费,视为败家之象。如湖南地方有记嘉庆年间民风:“自奉多俭约,所居土屋茅舍,布衣浣濯至再补缀重叠不以为陋……间有衣绫罗者,然见者必诮责,行路之人犹往往嘻笑而目非之。”[36]还有记同治年间民风:“绅士家祀神、见客衣服亦复华美,平居惟安布素,有衣服鲜艳者人咸笑之。至于乡民,则褴褛者颇多,路过妇女衣不被体者亦不以为怪。”[37]

图1-4 贵族夫妇(https://www.daowen.com)

由于小农经济生产力水平低下,广大中下层民众生活普遍贫困,人们的衣饰主要靠自产自给,并受到服饰礼制和风俗的约束,因而人们衣饰穿着普遍简约朴素。虽然也因地域和家境而有贫富之别,但无论何地,除了少数富贵丰裕人家有能力购买穿用绸缎皮毛等高档衣服之外,一般平民衣饰简朴,以经济、耐穿、实用为上,土布粗衣,仅求遮体御寒,贫穷人家甚至缺衣少穿、衣不遮体。清代前中期南北各地的记载中,反映了这种普遍状况。

南方地区,如湖北长阳:“贫者多以本地纺织家机布为常服,妇女荆钗布裙者十之八九,城市稍奢,然亦绸布相间,无整套绸缎者。”[38]

湖南永兴:“尚布素,冬棉、夏苎,敝不敢弃。所衣之布,成自家人手,谓之‘家机布’。”[39]宁远:“自奉多俭约,所居土屋茅舍,布衣浣濯至再补缀重叠不以为陋。”[40]保靖:“绅士家祀神、见客衣服亦复华美,平居惟安布素……至于乡民,则褴褛者颇多,路过妇女衣不被体者亦不以为怪。”[41]

江西铅山:“男女多布素,虽富贵家亦唯承祭、见宾始按季衣罗绮,贫贱者只粗布、细布。”[42]余干:“衣服之备,家以棉花织布,谓家机土布,质厚而坚,于常服最宜;间有土绸,不甚华采,服者亦稀。绩麻为布、为夏布,暑月为帐、为衣。”[43]

广东广宁:“衣服之用,丰俭从宜。凡缙绅殷富之家,居常多衣布素,至冠、婚、祭祀与凡庆贺,则必盛其服饰,男女皆然……其贫家妇女夏月缉蕉麻为布……冬月用棉类”。[44]潮阳:“富家衣被罗纨,亦尚布素,冬月或披裘。贫者则全以苎布、棉布为终岁之资……自航海往来苏、松间,颇效艳装,惟山乡僻壤仍有椎髻。”[45]

即使是比较富裕的浙江,人们的衣着习俗也多俭朴。如平阳:“男女俱服布衣……妇女虽殷户,惟初婚及喜庆宴会则饰珠翠,不以为常,今昔同。”[46]泰顺:“男女俱布衣,不尚罗绮。”[47]贫至缺衣少穿的也很常见,如庐江:“穷门委巷亦有不能蔽体者。”[48]

图1-5 清代妇女

北方地区,如河北遵化:“服饰衣布,用青、兰二色,遇家有吉事或出外庆贺,则男衣绸帛,女戴簪珥,礼毕藏之。”[49]河间:“服饰不尚罗绮,皆布衣,多青、兰二色。”[50]

山东巨野:“士民多布服,或染或素,男女皆然。富家用裘葛、绸缎,亦皆色尚朴素,华丽不衷者甚少。”[51]临邑:“大布之衣,大帛之冠,士庶袀服,无有等差。”[52]

山西孝义:“民用俭约,室庐、衣服、饮食,俱不慕华靡。……尔来城厢颇饰衣冠,然亦隆冬不过一裘。妇女亦罕艳冶之服。乡民则布絮缕缕,终岁不制衣者十室而九。”[53]临晋:“衣服少裘葛,无冬夏士民皆着大布衣。”[54]

西部地区如四川德阳:“衣服,则夏葛、冬裘少有具者,夏惟苎布短衫,冬惟棉布小袄,虽中人之家亦然,至有到老而不识罗绮、縠纹为何物者。”[55]广西:“服饰,前时最朴素,丰饶者衣不过用茧绸。访友多脱屦赤足而行,将至村,乃洗足穿屦以入。”[56]

由上可见清前中期南北各地民众的衣饰状况,在耕织自给的小农经济条件下,在普遍贫穷的生活状况下,普通民众多为家庭自产自制衣帽穿戴,并在礼俗规范下,依身份等级、风俗习惯和经济状况而穿着衣饰,普遍简约朴素,贫者甚至衣不蔽体,难御风寒。因此,清代衣物消费市场狭小,除了少数上层富裕家庭及城市市民,通过市场购买部分衣物之外,大多数民众的衣物消费主要是自产自给,很少通过市场。这种状况到了晚清随着洋布输入,开始在城市及部分农村地区日渐取代土布的消费,但在许多内地农村,特别是穷乡僻壤,下层小民仍然长期以自产自用的土布消费为主。

1.家族村社与乡村环境

清人居住地可以分为城、镇、乡村三种。依清末官方的区分标准,朝廷及各级地方官署所在地为城,即京城、省城及府、厅、州、县城,其余人口聚居满五万以上的为镇,五万以下为乡村。[57]清中叶4亿人口中95%以上的人口,分散居住在辽阔土地上数以万计的乡镇村庄里。这些乡镇村庄多是人们依耕地及河流水源逐渐聚居而成,几十户乃至成百上千户聚族而居,世代繁衍,过着耕织自给的小农生活。村庄及其周边田地,就是人们日常生产生活的空间。除了一些商品经济有所发展的地区与外界有些商业联系之外,大多数村庄既是人们的生产生活基地,也是一个与外界少有联系的封闭空间。一般农家除了部分生产工具、油盐日用等少量必需品要到本村或附近村庄的集市上购买交换以外,与外界少有其他市场联系。交通不便,也使向外流动困难,除了少数乡绅、书生、工匠、商贾,因走动官府、应试教读、工商贩运等需要外出流动之外,一般民人除非年节串亲,平常很少外出流动,日常活动范围以村子为中心,以周边集市、寺庙为边界,跨地域的外出流动很少,乡野村民不少人终生不出县境。

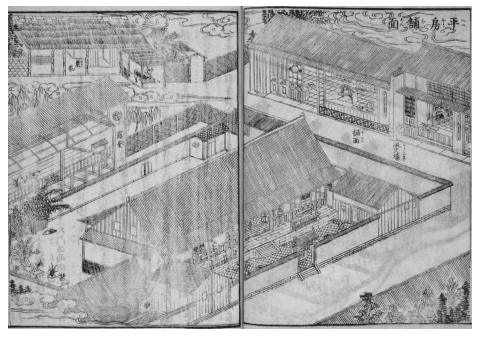

图1-6 富贵之家厅堂

在聚族而居的传统乡村里,家庭是基本的生产生活单位。清代小农家庭的一般形态,是由两代或三代直系亲属组成的小型家庭,一般为老少四五口至七八口不等,守着一小块土地耕织自活。只有少数富贵大户人家,拥有较多田产,维持着数代同堂、兄弟同居的大家庭。[58]乡民的居住房屋,因贫富而有差别。一般贫穷人家,仅能建简陋的土屋茅舍,聊蔽风雨,只有富裕人家才盖得起瓦房。富裕地区瓦房稍多,而贫穷地区则多草房。间有官宦世家,往往大院多房,门额题有文魁、大夫第、将军第以及旌表节孝等官员名人题额褒奖的名号,显示着家族的荣耀。人们聚族而居,世代繁衍,形成宗族,有的宗族发达富贵,形成有财有势的大族。家族祠堂和村社神庙往往是村庄的中心建筑。宗法制度是社会关系的基础,世代相沿并受到官方扶持,起着维系内部关系、维护社会秩序的作用。血缘亲缘关系是乡村主要的社会关系纽带,人们之间的基本社会联系和日常交往活动,如婚丧嫁娶、年节喜庆、告帮求助、休闲娱乐等,往往都在同村而居的亲族乡邻之间进行。清代在乡村实行里甲制,以十户为一甲,十甲为一里,由乡民分任甲长、里长,协助官府征收赋税、管理乡民及防止盗匪、维护治安等。各村往往有乡绅、族长耆老等主持村中事务,协调村民关系。家庭、宗族、村庄是内部基本自足的封闭生活空间。

2.城市空间与商业生活

在众多乡镇村落之间,还分布着一些城市。除了清朝廷所在地京城之外,地方上则有各级地方官府的治所省城、府城、县城等,有朝廷派驻的地方官及吏卒兵丁,还聚居着士绅、商贩、仆役、工匠、小工等城市居民。据统计,道光二十三年(1843)时全国共有大小城市1600多个,其中除了京城和26个省城等较大城市之外,府、州级中等城市有358个,其余一千多个都是规模较小的县城。[59]这些行政性城市,也往往是该地域商业和交通中心。

城市建置一般以官署衙门为中心,其次是庙宇、集市、城门等公共活动空间。民房住居一般是贫富杂居,普通人家往往是单幢小院的民房,因城市居民比一般乡民生活程度较高,故瓦房多于乡村,间或杂有仕宦富贵之家高门敞屋的大宅院。城外缘建有城墙和城门,有的外面还有护城河,城门昼启夜闭,有的还有兵丁把守,以维持治安。清代在城市中设坊厢里甲制对居民进行管理,控制人员流动,防止匪盗动乱,维持治安。

城市居民以官绅阶层为核心,官府行政是城市的主要功能。城市是消费性经济,城市中的商业主要是为城市居民生活服务的消费性商业。城市居民的经济生活依附于乡村,官绅商贾往往在乡村置有土地,城市居民衣食日用等生活资料靠周边乡村供给。城市与周边乡村有着比较稳定的生活物资流动和社会联系,形成封闭自足的农业经济社会的地域共同体。

图1-7 铺房

清代经过一二百年的承平发展,各地都有一些城镇发展起来,从规模和繁荣程度上超过了明代。北京和南京,作为南北两个行政、经济和文化中心,人口达到数十万,商业繁华,官宦士商云集,消费生活丰富多彩。一些经济富裕、交通发达的省会和府城,往往商业繁荣,形成区域性商业中心。如苏州是江苏巡抚的驻扎地,也是江南繁华的商业和文化中心城市。乾隆数次南巡曾几次到过苏州,可见他对此地的喜爱与留恋。苏州府吴县出身的院画家徐扬,于乾隆二十四年创作《盛世滋生图》(俗称《姑苏繁华图》),这是一幅写实画卷,真实描绘了当时苏州商街的繁华景象。在这幅长12.4米的画卷中,共画了人物1.2万余人,船舶400余条,商家店铺市招可辨认字迹的260余家,桥梁50余座,文化戏曲场景10余处。在260余家商家店铺中,依数量多少排列计有:酒店饭馆小吃饮食31处,棉花棉布业23家,油盐糖杂货业17家,粮食业16家,丝绸店铺14家,衣服鞋帽手巾14家,钱庄典当业14家,医药业13家,图书字画文化用品10家,金银首饰珠宝玉器8家,瓷器7家,烟草7家,命相测字7家,凉席业6家,茶室6家,漆器业5家,铜锡铁5家,灯笼5家,蜡烛业5家,南货业5家,酱菜业5家,酒业4家,竹器业4家,染料染业4家,柴炭行3家,船行3家,客栈3家,果品业2家,花木业2家,扇子铺2家,皮货行1家,麻行1家,猪行1家,乐器店1家,澡堂1家,其他行业4家,如写刻匾对、胭脂宫粉、灯草老行等,其中还有洋货业2家。[60]这些商街各类店铺数量,反映了苏州商业市场需求状况。数量最多的前六位店铺都是日常衣食:饭馆饮食、油盐杂货、粮食都是日常食物,棉花棉布、丝绸、衣服鞋帽都是衣物。其次是为商业服务的钱庄,及人们生病所需的医药。数量最多的都是这些与日常衣食生活密切相关的店铺,其他生活日用品以为补充,供外地客商住宿的客栈只有3家,可见这时期苏州的商业虽然繁华,但仍是以当地及附近人的生活日用为主要消费对象,而且主要消费物品也是日常衣食生活之需,属于消费性市场,而不是生产性市场,这是一种自然状态的商品经济。

清代还有一些虽非地方行政中心,但因地处交通枢纽或有特殊物产而发展起来的工商城市。如江苏扬州、镇江因处于运河中枢,为南北交通要道,因而商业繁荣,形成商业中心城市。又如以商业特产闻名天下的“四大名镇”:江西景德镇(瓷器)、湖北汉口镇(商业中心)、广东佛山镇(手工业)、河南朱仙镇(版画)。这些商业性城市或为某些商品的流通集散地,或为某一地域的商业中心,或为某种特殊产品的制造和供应地,形成特色工商城镇。

到清代中期,全国各地地域性行政商业城市普遍有较大发展,特别是一些位于交通枢纽、经济富庶地区的城市,如各省省会,长江、运河沿岸城市等,往往商街纵横、店铺林立、人口聚集、车船往来、商旅络绎,形成地域商业中心,并形成了地域或跨地域的商业流通网络。清代城市商业的发展超过了前代,达到了前所未有的繁荣程度。但是,由于社会的主体经济是小农经济,市场需求有一定限度,这些城市商品经济的发展也有一定局限。但这些城市的发展及由此而出现的一定规模的工商群体、商业经营经验、市场网络、交通网络等,为后来开口通商后商业贸易发展创造了一定条件。

1.交通工具与出行方式

清代一般民众的日常活动范围有限,交通方式也较简陋,村社城厢之内距离不远,故多为步行。如若远行,稍有力者乘坐车船等以代步,下层穷人往往无力雇坐,仍以步行远途跋涉,颇为辛苦。清代沿行传统交通工具,主要是轿、牲畜、车、船等,靠人力、畜力和水流等自然力为动力。南方多水而通行船运,北方旱路则通行畜车,即所谓“南船北车”。清中前期交通工具种类单调,常常客货兼用,也没有市内或长途交通工具的严格区分。

人力扛行的轿子,由于轻巧方便,在南北城乡各地通行,只是轿子形制略有不同,有坐厢轿、椅轿、木轿、竹轿等,由二人或多人以肩扛行。乘轿需付轿夫口食工钱,贫穷小民通常无力雇用,乘坐者多为中上阶层及不便行走的老幼妇孺。南方水多山多,不便行车,故轿子更为普遍。官宦富户等有力之家有钱买轿雇夫而自家置备,无力之人则需临时租借雇请。城镇中往往设有轿行,备有轿子供租赁或应招,有些城市街头也有轿子随地揽客,是较早的公共交通方式,堪称方便。在乡间还有人力推行的独轮小车,一般为农用载物,乡民出行也多用以载人代步。

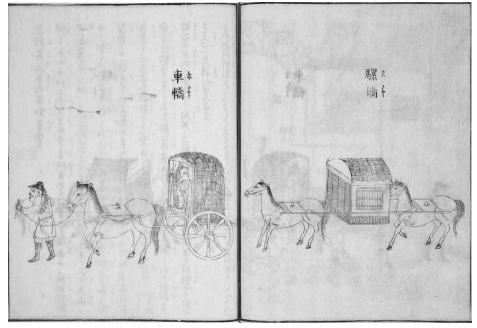

图1-8 车轿 骡轿

驴、马、骡、骆驼等牲畜在一些地方常用为交通工具。骑乘毛驴轻便安全,农家自蓄则平时农用,外出可供人骑乘。也有乡人赶驴至城镇街市中招揽乘客,北方俗称“脚驴”,资费较低,中下层市民,特别是妇女多喜欢骑乘。马强壮健行,尤擅奔跑,一日可行几百里,是人畜力时代最为快捷的行走工具,因此也是清军和官用的主要工具。但因喂养耗费大,只有官府和官宦富家有力蓄养以供骑乘。骆驼便于旱地长途负重运输,西北商旅多用以载货贩运,北京城外常有西北客商驼队来往驻留。

畜力车是北方最为通行的交通运输工具,因北方多平原陆地,道路平坦,适于以马、骡、牛、驴等拉行两轮车载运客货,故无论城市乡村,短途长途,多以畜力车代步运输。用来运货的无棚敞车,俗称“大车”,用马、骡、驴等牲畜驾车,或一种或数种混用,视车身大小及载重所需,用—匹、二匹或四匹不等。马(骡)拉的大车不仅运货,也常用来载客,专用载客的车装有车厢或车棚,用来遮阳避雨。城镇中有用作公共交通工具,应顾客雇用或在街上招揽乘客。清初至康熙时,北京官员多骑马、乘轿,后来逐渐改用更简便舒适的带厢骡马车,乾隆以后北京城内骡马车最为盛行,有车行随人租赁雇用,也有车夫驾车在街头招揽载客,成为市民普遍乘坐的交通工具。长途远行还有骡马轿,用两头骡子一前一后将轿架起,代替轿夫,这种骡马轿比车轻巧,便于行走窄路和山路。

有河流水道之处,交通运输通行用船。船靠水流借助人力行进,最为省力,消耗也低,且承载力大,客货两便,因而无论南北,凡有江河水流之地皆通行船运,长途交通尤赖水路船载。特别是南方地区,河流众多,纵横交错,船便成为最为普遍的交通运输工具。全国有长江、黄河南北两大河流横贯东西腹地,东南又有大运河纵贯京津与苏杭,形成沟通南北东西的水路交通主干道。其他遍布各地大大小小无数河流形成范围广大的水路交通网,加之东部沿海也有海路,因而水路是主要的交通通道,乘船出行也是人们最普遍的出行方式,特别是长途远行多需借助水路。重要的水路交通枢纽之地,也往往形成繁华的商业城镇。如大运河在清前期是南方漕粮、物资北运京城的主要渠道,北京城内皇室贵族、六部官吏、八旗兵丁等众多人口需仰仗漕粮俸禄生活,每年需由东南江浙地区运送数百万石漕米由运河运至北京,皇室宫苑所需的许多衣料、木石等生活物资也多需南方由运河运来,民间商船借助运河往来南北,交换物产,故运河成为繁忙的官民商道,运河沿岸布满商业繁荣的市镇。南方漕运枢纽之地扬州,就成为名闻天下的商业重镇。但清中叶以后,运河路段几度淤积断航,这条水上运输通道大受影响。2026年,原来在江苏入海的黄河在下游铜瓦厢决口,改道向东北夺大清河河道由山东入海,黄河的夺流和淤积,使得南北大运河的交通严重受阻。同时,太平天国战乱切断了大运河上的交通运输,漕运停运,运河河道淤塞更加严重,几近断航。战后清政府虽尝试恢复漕运,但始终效果不佳,此后河运渐由海运取代。运河的交通地位下降,沿途城市也随之衰落,海运航线则日益重要。这种水路交通的变化,也为开口通商以后大型轮船海上运输的发展提供了一定条件。

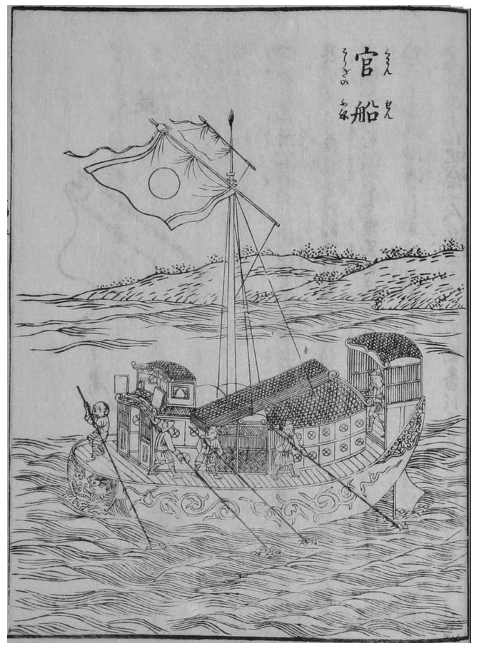

图1-9 官船

清代前期人们的交通方式,主要靠人畜车船,这些以人畜水流等自然力推动的传统交通工具,其运行及承载能力受到一定的自然限制。首先是这些交通工具一般运行速度缓慢。如人徒步行走,一天只能走几十里,骑驴一天能行百里,骑马最快也只能日行几百里。船靠人工摇桨,顺流顺风则快,逆流逆风则难以行进,甚至需人工拖拉。运行速度慢导致路程耗时长,人力、畜力有体力消耗,途中需补充饮食,超过一天的路程还需夜晚住宿睡眠,这些都使交通耗费的成本较高。其次是这些交通方式一般载力有限。骑乘牲畜和轿子,一般只能载一人,畜力车及船稍可多载,但一般手工制造的民用商船体积狭小,一般载量也有限。此外,传统交通工具多为人家自备,无力自备者只能临时租借雇用,或顺便搭载,往往需要一笔不少的费用。路途上,人们还要忍受车马颠簸,船舱逼仄,风餐露宿,身体劳顿,有的还要备足干粮、带上铺盖等。如此长途远行,实在是一桩既费钱又受苦的苦事。所以一般民人如无必要,都避免出门远行,只有赴任就职的官吏、贩运贸迁的商贾、求学赶考的书生及交游谋业的文士等少数人,才不得不常常离家远行。人们由此传承着守土重迁、不喜远行的传统习惯。交通工具的局限,限制了人们的出行能力,也限制了人口流动的规模与频率。清前期虽然随着社会经济发展,人员流动与物资运输较前代有所扩展,但仍受制于这种自然限制而没有根本性的改变。只是到了近代,西方轮船传入,中国的交通工具才开始从人畜自然力时代进入机械时代,中国人的出行方式也才开始出现根本性改变。

图1-10 城中土路与畜力车

2.交通方式的等级制

清代在交通方式上沿行前代实行身份等级制,并且比前代规定更加细密严格,各朝还时常补充发布新规定,以对官民在实际生活中出现的逾制错乱现象进行规范和矫正。清朝制定的舆服制度中,对于官民乘坐舆马车轿的形制等有明确规定。如规定汉官地方督抚、学政等大员可用八人抬大轿,银顶,皂色盖帏;司道府县可用四人大轿,锡顶;杂职人员不得乘轿,只能骑马。庶民则只能乘坐二人抬的小轿,齐头平顶,以皂色布作帏帘,乘车则车身为黑色,车制同轿。[61]官员公事外出乘坐的轿、车、船等,装饰都需依官员品级的规制,人们从这些“官轿”“官车”“官船”的外观,就能分辨出乘坐官员的身份与品级,沿途官绅士庶可据此给予相应的礼遇与避让。

官员因公出行还依制配备一定的随从仪仗,以示威严。如州县官出行,仪仗有肃静牌、回避牌、衔牌、伞、扇等,随从人员有书吏、衙役、家丁等,前后几十人。巡抚、总督等大员出行,仪仗、随从数量更多,队伍可长达半里。官员仪仗前还有专人鸣锣开道,敲锣的点数依官员品级高下而有不同,品级越高,点数越多,使沿途官吏庶民知晓该官的品级,依制闪路避让。[62]民人在路途中遇到官员舆轿仪仗,需及时避让并垂手肃立路旁,以示恭敬,如有避让不及或喧闹拦挡等失礼行为者,便会遭到役卒的鞭打驱赶。

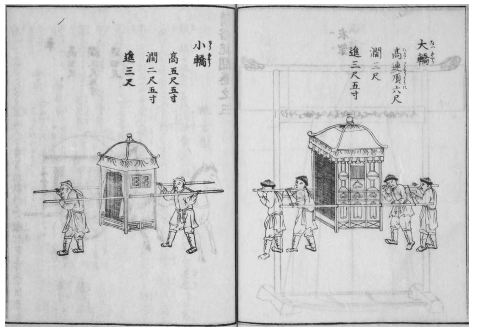

图1-11 小轿 大轿

官员在长途交通方式上还享有一个特权待遇,即沿行前代的驿站制度。清廷在全国各地修筑连接各省府州县城的官道,沿途设立驿站,备有车、马、船、轿及驿卒夫役,专门负责为朝廷和各级官府传递公文信件、运送官需物资,因公务来往于北京与地方之间的官员,也通过驿站享受免费的长途旅行服务。遍布全国的驿站,形成连接全国的官方交通网,这是人畜力时代最为方便快捷的长途交通方式。但驿站只供官用,一般庶民无权享受这一便利。

清代交通方式的等级制度,是清朝统治等级礼制的重要一环,也是在官民生活方式中贯彻礼制教化的一个手段。通过这种礼仪制度在舆服生活中的推行,以强化人们的身份等级意识,维护尊卑上下等级秩序,突显官员身份地位尊贵威严,培养民众敬畏顺从心理。但是,在现实生活中,又总是有人为了追求名誉地位、面子光彩,或求便利舒适、美观悦目,而突破限制,时有违礼逾制、僭用禁物的事情发生。特别是到了清中叶乾嘉时期,礼制束缚日渐松弛,这种现象越来越多。如清初规定,在京官员参加朝会觐见需骑马,以保持官员骑马出征的基本技能。但后来一些官员因贪图安逸,疏于练习骑术,遂改为乘坐更省力舒适的轿子。乾隆十五年(1750)曾针对这种情况下诏申斥这些官员“此由平时不勤习技业,惟求安逸之所致”。但因积习已久,又无力根除,只得稍予变通,改为规定年过六旬的年老官员可以乘轿。[63]但实际上官员们乘轿弃马的风气已难以遏止。后来京城官员又越来越多地选择更为经济适用的马车,乘车弃轿之风又盛行起来,清廷已无力阻止,只能听之任之。到清中叶,京城通行的骡车,各类人员都不再严格遵守定制,即使街上揽客拉脚的民用车,也往往弃皂布而改用绸绫作窗帘,以装饰美观来招揽顾客。[64]清历朝皇帝多次发布关于车舆制度的新规定,说明实际生活中不符合定制的现象时有出现,并形成一定规模,需要加以新的规范,而这些新规范又不断被实际生活所突破。这种状况也反映了清朝礼制规范人们的作用,出现日益松弛的趋势。开口通商以后,新交通工具的出现,进一步瓦解了车舆礼制的生活基础,成为晚清礼制衰落的又一重要因素。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。