9﹒2 金融自由化:实践与反思

一个理论的构建成功与否取决于两个标准:一是逻辑内部是否自洽;二是与现实是否一致。传统的金融发展理论,不但在逻辑上有所欠缺,而且在现实的实践中,也显现出了不足,这就是金融自由化在实践中所受的挫折。

随着形势的发展,一些传统金融发展理论的追随者,甚至创始者,开始不断地修正自己的理论,而且其他的经济学家也有自己对于金融自由化的独特观点,其中在东亚影响较大的,就是赫尔曼等提出的金融约束论。

在对金融自由化的次序、速度以及政府控制的探讨中,对政府角色的定位是广有争议的。本节我们试图在已有的研究中加以概括。

本节的安排如下:9﹒2﹒1主要介绍了传统金融发展理论在实践中所遇到的挫折;9﹒2﹒2主要介绍了麦金农的反思;9﹒2﹒3介绍了“金融约束论”和它兴起的背景;9﹒2﹒4则探讨了政府在金融发展中的作用。

9﹒2﹒1 金融发展理论实践中的挫折——金融自由化:长期目标与现实约束

即使在发达国家,诸如西欧和美国,在20世纪七八十年代,对金融管制的突破——其目标是实现完全的金融自由化——也在以各种方式进行:民间金融工具的创新以及政府主动(当然也很有可能是被动,这里姑且存而不论)放松管制,或者两者兼而有之。

这种自由化的背景乃是大萧条之后,凯恩斯国家干预主义的盛行。国家干预导致的资源配置的扭曲集中表现为那一时期独特的“滞胀”现象。

而在发展中国家,在其经济发展——其表现形式之一为计划经济向市场经济的转型——的过程中,在七八十年代之前,几乎毫无例外地实行了全面的金融控制,以便向工业化、城市化提供资金支持。但在70年代后,以麦金农和肖为代表的经济学家,以逻辑推理和实证支持表明,这种被麦金农称为“金融压抑”的政策,阻碍了肖所谓的“金融发展”,从而阻碍了经济的增长和制度的转变。

麦金农和肖,以及随后的麦金农—肖学派,对此提出的对策是:全面的金融自由化。这一政策在多个国家——从前独联体国家到南美洲,都未能达到其倡导者预期的结果。这表明,金融自由化作为一种长期的目标,它的实现不是一蹴而就的,它需要一定的条件。无疑,这些条件在大多数发展中国家都不能被满足。

下面我们首先详细分析金融自由化的主张及其逻辑,并通过实证分析,得出目前金融自由化的实践结果。

1﹒金融发展理论与金融自由化

金融自由化政策主张改革金融制度,减少政府对金融的过度干预,放松对金融机构和金融市场的限制,增强国内的筹资功能以改变对外资的过度依赖,放松对利率和汇率的管制,使之市场化,从而使利率能反映资金供求,汇率能反映外汇供求,促进国内储蓄率的提高,最终达到抑制通货膨胀,使有限的资金得到最有效率的运用,刺激经济增长的目的。

一般而言,金融自由化的主要内容为:

第一,资本流动自由化,包括取消外汇管制,外汇可以自由流进、流出,外资在国内投资的利润可以自由汇出,短期资本可以任意流动。

第二,业务范围自由化,不同金融机构之间的业务可以相互渗透,银行可以从事保险业务,保险业也可以从事银行业务,银行可以经营股票和有价证券,有价证券机构也可以从事银行业务。

第三,机构自由化。放松对银行及其非银行金融机构的审批限制,由许可制(或审批制)改为注册制,国外金融机构到本国享受与国内金融机构同等的待遇。

第四,管理、控制的自由化,在金融经济活动和国际金融活动中,出于种种原因,需要对金融活动加以管理和控制,比如对银行资产的股权控制比例限制,一般规定外国机构不能超过51%的股权;对银行持有或进行衍生品经营活动在资产上有比例限制,比如股票资产不许超过50%;对保险公司的要求更严格,比如股票资产不许超过30%,各种手续费标准统一。所有这些,包括对金融投机的限制,在金融自由化过程中都可能被认为不符合市场经济的“自由化”准则而被(要求)废除。

金融自由化还包括货币兑换,尤其是资本项目兑换自由化,衍生品交易、投机的国际化、自由化,金融活动的国际化等。

因此,自麦金农和肖的金融发展理论一跃而跻身主流经济学的殿堂之后,它所隐喻的政策——金融自由化便席卷全球。

金融自由化的逻辑很简单:既然金融压抑使得市场分裂,资金运用效率低下,储蓄减少,经济增长缓慢,那么,放松这些管制,使得金融压抑不再存在,实行金融自由化——完全的无管制,以期待用价格体系来使经济在最有效的边界上快速增长,是理所当然的事。

2﹒金融自由化与金融脆弱性:一个跨国的实证研究

虽然金融发展和经济增长的关系已通过谨慎的实证研究得到认可(较典型的参见King&Levine(1993)),并因此被大量著书立说,但金融自由化与金融脆弱性之间的关系到目前为止却少有实证经济学家以之作为系统的调查课题。

戴尔蒙德和迪布维格(Diamond&Dybvig,1983)就曾论证了金融中介的出现固然会改进市场的效率,然而它却存在两个纳什均衡:挤提时的破产和无挤提时的效率运行。所以金融机构有其几乎是必然的脆弱性,这很大程度上也是为什么会出现金融管制的原因(至于金融管制的量的问题,是很有争议的,但对于金融机构实施一定的管制,几乎毫无争议)。

金融自由化给了银行和其他金融中介更多的行动自由,增大了它们进行风险经营的机会,从而增强了金融的脆弱性。这并不意味着必然对经济造成损害。高风险、高回报的投资项目可以优于低风险、低回报的项目。然而,由于有限责任和各种形式的内在或外在的担保,银行家对风险的胃口要大于社会的普遍需求。如果缺乏行之有效的规范银行行为和调整其激励机制的谨慎的管理和监督,自由化就会将金融的脆弱性提高到大众无法接受的水平。况且,掌握监控高风险借款人、管理风险性贷款组合以及实施有效的监管的技术不会生而有之,要经过一个“干中学”的渐进过程。考虑到这一因素,处于新的自由化系统中的银行就显得更为脆弱。

戴莫吉克昆特与迪特拉克(Ash Demirguc‐Kunt&Enrica Detragi-ache,1998)的研究讨论了这一问题。他们反复筛选了53个发达国家和发展中国家,将这些国家在1980—1995年的情况建立了一个金融自由化虚拟变量,他们所选择的数据涵括了早在20世纪80年代以前就实行自由化金融市场经济的国家和那些在样本区间的不同时间内开始金融自由化的国家。他们试图发现,当其他可能加大危机发生机会的因素被抑制时,在自由化金融中发生银行危机的可能性是否更大。

他们的分析得出的第一个结论是,金融的脆弱性是多种因素共同作用的结果,包括:宏观经济的负增长、差强人意的宏观经济政策以及面对国际收支危机所表现的不堪一击。

第二个结论是:如果对其他造成风险的因素(包括实际利率)进行控制的话,银行业危机确实更易发生于对其金融部门实行自由化的国家。此外,银行部门的脆弱并不仅仅存在于实行自由化之初,而是倾向于存在若干年。检测数据还支持关于疲软的机构环境使自由化进程更易导致银行业危机的猜测。尤其是当一个国家的法律不健全、腐败盛行、官僚主义造成效率低下、强制执行合同的机制无效时,金融自由化对银行危机所造成的负面影响特别突出。因此,他们认为,存在明显的证据表明,金融自由化是以增加金融脆弱性为代价的,在尚未很好建立帮助金融体系正常运转的机制的发展中国家更是如此。

为了试图寻找自由化影响银行脆弱性的可能途径,他们利用银行的数据研究了代表银行特许权经营价值(4)的变量与金融自由化虚拟变量之间的相关程度。他们发现有证据表明当金融市场自由化时,银行特许权价值较低,原因很可能是银行的垄断程度受到损害。这表明将日益严重的道德危机归因于低银行特许权经营价值的理论有助于解释为什么金融自由化使得危机更易发生(5)(Shapiro&Summers,1993;Hellman,Murdock,Stiglitz,1997)。

上述的发现向我们提出了一个问题:在许多文献中被称到的金融自由化的诸多益处是不是足以抵消其造成的代价——导致银行业危机的更大的金融脆弱性。

然而他们的第三个结论是:在一个强大的结构性环境中可以削弱自由化对金融体系的负面影响。这里所说的强大的结构性环境具体表现为有效的法律实施、有效的政府机构和很少的腐败现象。

上述戴莫吉克昆特与迪特拉克的实证结论表明,金融自由化作为一个长期的目标(6),在实现这一目标时,还是需要一定的条件。仅直观地从戴莫吉克昆特与迪特拉克的实证结果看,在自由化过程的初期,有必要重视机构的发展:对于机构性环境较差的国家,在进行自由化之前或在进行自由化的过程中保持宏观经济的稳定,无疑是抑制金融不稳定的一个重要的独立因素。然而,即使在一运行良好的经济中,对于高效运行的金融市场不可或缺的机构和法律框架的衰弱有可能无法审视金融中介的不正当行为,从而铸成系统性金融部门危机的严重问题。不幸的是,即使是最具有改革意识的政府,也不可能在一夜之间完成强大的机构建设。因此,金融自由化的过程应该是渐进的,要小心翼翼地确保其中每走完一步所带来的收益足以与潜在的风险抗衡。得出的结论对我们的另一个启示是,发展中国家尤其应更多地将研究重点放在设计和实施谨慎的法规和监管方面。

这也正是本小节以“金融自由化:长期目标与现实约束”作为标题的原因。

3﹒金融自由化与金融危机

许多金融自由化改革往往以金融危机而告终。80年代以后,短短的十几年间,新兴市场国家就爆发了三次较大的金融危机,这三次危机有着惊人的相似之处:首先,在爆发危机之前,这些国家都因厉行改革而成为投资者心目中的经济发展之星,吸引了大量的外资;其次,在危机发生过程中,这些国家的政府一直是其经济活动的关键参与者;最后,金融危机也迫使这些国家对他们的经济活动做出了痛苦的调整。让我们重温一下历史。

首先是1982年的拉美国家债务危机。20世纪70年代两次石油涨价使得石油输出国组织积累了大量的美元,这些美元主要存在美国和欧洲的商业银行里,由于当时美元供大于求,因而利率较低。为了寻求高回报的投资机会,商业银行把目标投向拉美国家。但是随着70年代末和80年代初美国利率的提高,投向拉美国家的资本有减少的趋势。这时,拉美国家的负债很重,其主要借款国(墨西哥、巴西、阿根廷、智利等国)平均每年要用其出口创汇的50%以上来付息。于是以1982年墨西哥政府宣布不能按时还债为先导,一场全面的债务危机宣告开始了。

其次是第二次金融危机。20世纪80年代对墨西哥经济而言堪称是损失惨重的10年。1982年的债务危机以及1986年石油价格暴跌使墨西哥经济陷入了持续、严重的衰退局面。然而到了20世纪90年代,形式发生了戏剧性的变化,通货膨胀得到了控制,外国直接投资增长迅猛,墨西哥中央银行积累了几百亿美元的储备,美、加、墨达成的北美自由贸易同盟于1994年初生效。对外的金融自由化引致国外证券投资的大量涌入。外资涌入助长了股票和房地产市场的繁荣,降低了公司的资本成本,股票指数从1989年的250点猛升到1994年的2 500点左右,国内经济呈现出一片欣欣向荣的表象。墨西哥80年代的艰难时势似乎已成过眼烟云。然而,正如事后所表明的,外国投资的大量涌入并不是对现期经济的正常反应,而只被证明是患了“欢快症”,由于经常账户存在着巨大的赤字,而大量的流入资本又被用于现期消费,造成泡沫经济,所以当1994年底外资流入出现大量锐减时,墨西哥就陷入了严重的困境。1994年12月30日,墨西哥政府被迫宣布比索贬值,随后的金融危机又使比索贬值一半。通货膨胀飙升,股价一路狂跌,墨西哥经济进入了严重的衰退时期,并且经由传染效应迅速波及到其他新兴市场国家。实际经济部门遭受到沉重打击,1995年墨西哥GDP下降了6﹒2%,受其影响,阿根廷的GDP也下降了5%。

相对于拉美国家全面快速的金融自由化,东南亚诸国的金融自由化进程要缓慢、保守得多。很多国家的利率长期以来一直低于市场均衡水平。进入20世纪80年代特别是20世纪90年代以后,东南亚国家的金融自由化进程明显加快,资本市场发展迅速并对外开放,但金融监管并没有跟上,也未对传统的固定汇率做相应的调整,这无疑为以后的金融危机埋下了伏笔。以泰国为例,泰国实行金融自由化以后,金融机构的数目和业务范围急剧增加,大财团控制了许多大的非银行金融机构从事风险投资,金融体系累积了大量风险。为了吸引外资,1993年泰国政府在开放资本账户方面采取了两项重要政策:一是开放金融离岸市场,二是开放资本账户。因此,当1997年夏国际投资者利用这一便利条件,从泰国商业银行借入泰铢,在新加坡等金融市场对泰铢发动攻击时,金融危机立刻爆发,并逐渐波及马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、韩国和中国香港地区,由此导致了举世瞩目的亚洲金融危机。

非但如此,随着金融自由化的进程,除了灾难深重的金融危机,往往还会发生银行危机(当然二者有交叉的时候)。这不但不是一种巧合,而且看起来似乎是不可避免的。

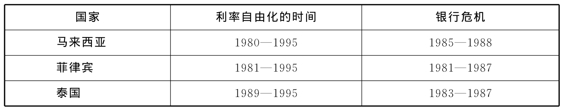

表9—1给出了拉美和东亚的金融自由化和银行危机之间的年限对应。这种紧紧相随的关系的确在直观上给了我们一个印象:金融自由化必然会导致银行危机。但是否如此,下面将会进一步分析。

表9—1 拉美和东亚的金融自由化与银行危机

续前表

资料来源:Ash Demirguc‐Kunt&Enrica Detragiache(1998),“Financial Liberalization and Financial Fragility,”in World Bank:Annual World Bank Con ference on Development Economics,1998,pp﹒309-310.

9﹒2﹒2 麦金农的反思:经济市场化的次序(7)

麦金农在20世纪90年代之初,对金融自由化的实践做了总结和反思,这主要体现在其著作《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制》(8)中。

以传统金融发展理论为理论渊源的金融自由化,在实践时一般不会顺利过渡到均衡、有竞争力的利率水平——这是传统的金融发展理论学者所预计的。确实,过去由于借款利率受到最高限制而获得补贴的借款人,再也不能明目张胆地掠夺银行资源,但这是整个经济体制变化中一个最不重要的方面,因为这些补贴往往被明确的预算补贴所部分取代。相反,在资本账户开放早的地方,在财政及宏观经济不稳定的其他因素占主导地位的地方,利率的这种可变性会加剧银行的脆弱。在前独联体国家的极端的例子里,由于合同执行太差,自由化导致了货币经济本身的内部破裂。在大多数国家,利率差价扩大不少,表明尽管新银行可自由进入,但实际上仍然缺少竞争。中央银行常常无力对银行准入实施必要的谨慎控制,也无力进行干预以确保破产机构出场,或让不良管理无法维持,甚至中央银行本身也成了不良管理的源头。

看起来现实并不如此的简单。似乎在金融自由化的选择上,不是非此即彼的一种跳跃,而是一种很缓慢的过渡,它只是经济自由化——向市场经济转型的一个有机的组成部分。这些集中地体现在麦金农的《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制》一书中。

同样是向市场经济转型,为何效果却迥然不同呢?麦金农教授认为,对于实行经济自由化而言,客观地存在着一个如何确定最优次序的问题。这就是政府如何运用其政策工具——财政政策、货币政策和外汇政策如何排次序的问题是极端重要的。因为不能,也不应该同时实行所有的市场化措施。经济自由化的次序因各种类型经济的初始条件不同而有所区别,但却存在着一些共同的特点。这些共同的特点正是他《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制》一书中一以贯之的主题。(www.daowen.com)

应该如何安排经济市场化的次序呢?麦金农教授认为,第一要务是平衡政府的财政收支,财政控制应优先于金融自由化。

为确保财政控制,首先应限制政府的直接支出,使之在国民生产总值中占较小的份额,之后,随着人均国民收入的增长而适当增加。若政府支出不受控制,财政经常出现赤字,那么,在国内的资本市场不发达以至于无法向社会公众推销政府债券的情况下,中央银行就会被迫过度发行基础货币以弥补公共部门的赤字。即使国内有资本市场可资利用,但若举债过度,也会陷入严重的国内债务危机。

其次,为确保政府支出的来源同时又不至于引起严重的通货膨胀,政府必须有能力对企业和家庭征收基础广泛然而又是较低的税收。这就要求政府迅速建立一个强有力的国内税收部门,建立一种有管理的税收制度,以保证政府能筹措到足够的财政收入,避免通货膨胀。在这种税收机构和税收制度建立之前,大部分工业资产和自然资源最好仍由政府控制,作为国库的收入来源,否则就很难避免严重的通货膨胀的出现。

在紧缩的财政控制到位,物价水平得到稳定,财政赤字被消除以后,政府就可以考虑实行市场化的第二步,即开放国内资本市场。

然而,为避免出现银行恐慌和金融崩溃,放松对银行和其他金融机构管制的步伐必须与政府在总体稳定宏观经济方面所取得的成就相适应,而不能单兵突进。银行系统必须永远受到管制,以维护整个支付机制的安全运营。由于私人货币中介机构的经营中存在着道德风险问题,所以若对商业银行放任自由,就会使改革归于失败。

麦金农教授还对社会主义国家的经济自由化兴趣盎然。他认为,由于社会主义国家大多是从高度集中的、大一统的国有银行起步的,所以对他们来说,在市场化的开始阶段必须采取强有力的措施硬化货币和信用系统,使实际利率为正,强制长期负债企业偿还债务,严格限制信贷流动,直至价格水平稳定。麦金农还指出,新获得自由的企业可以学习中国民营企业,以其为榜样,主要依靠内源融资,依靠从非货币性金融资源融资,也可扩大企业的股权参与。

国内贸易和国内金融成功地实现自由化以后,政府就可以按部就班地从事汇率自由化的改革了。

在汇率自由化改革中,同样存在着一个次序正确、步调适当的问题。经常项目的自由兑换应大大地早于资本项目的自由兑换。首先,应该统一所有经常项目的汇率,避免多重汇率,使全部进出口贸易都能以相同的有效汇价进行,以提高对外贸易的效率。其次,应恰当地制定贸易政策,逐步取消扭曲性的配额和其他的直接行政控制,代之以显性的,逐步降低的关税。

麦金农明确指出,资本项目的自由兑换是经济市场化次序的最后阶段。只有在国内借贷能按均衡利率进行,通货膨胀受到明显抑制以致无须贬低汇率时,资本项目的自由兑换的条件才算是成熟了。

麦金农的《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制》是麦金农—肖学派对于全面快速金融自由化政策的反思和修正的集大成之作,可以说基本反映了麦金农—肖学派在90年代金融自由化的实践中接连遭受挫折之后的主要观点。

9﹒2﹒3 金融约束论

如果时间可以退回到从前,很多国家理性的选择不会是恢复金融管制,而是对自由化采取更慎重细微的态度。要想解决最严重的利率扭曲,不一定非要立即全部取消利率控制,特别是在银行无偿还能力或十分脆弱的情况下;可以晚一点,而非如独联体国家那样在一开始就取消对外国资本的控制,尤其是涉及短期资金流动流出的控制。至于银行自由准入,应有足够的资本金及人员,并有监管上的充分准备。预备期可以长一点,以使管理人员获得更完整的训练和专业准备,尽管其有效性仍可能受到政治干预的限制。

从金融压抑向金融自由化如何过渡,必然涉及过渡的方式、次序与政策控制,也必然涉及政府在其中的作用。赫尔曼等人在“东亚发展模式”的基础上总结出了“金融约束论”(financial constraint)。

1﹒“东亚发展模式”及政府干预金融体系的论争

二战后,以日本、韩国等为代表的东亚国家实施政府主导下的出口导向型的经济发展战略,实现了经济持续、高速增长的“奇迹”,被称之为“东亚发展模式”。1997年的亚洲金融危机,又暴露了这种政府干预金融模式的脆弱性。对金融体系的干预,包括利率管制及扶持重点产业发展的政策性金融等。关于东亚经济发展中政府的作用,学术界存在两种不同的观点。一种观点认为,东亚的经济发展主要得益于宏观经济稳定、高储蓄、高投资和高水准的人力资本积累,而政府对特定产业的干预造成资源配置的扭曲,因此只赞成能够促进市场效率提高的政府行为,这种观点被称为“市场友善论”(market friendly view);另一种观点则认为,为了弥补发展初期大量存在的与协调资源动员、投资分配和促进技术追赶相关的市场失败,必须实施政府干预,东亚经济的成功应归功于这些国家的“强政府”成功地实行了对经济的多方位干预,这种观点被称为“国家发展论”(state‐development view)。世界银行1993年的报告是关于这一争论的一个转折点。该报告是世界银行首次正面肯定政府对经济的适度干预,而在此之前的有关贷款条件和政策对话中,世界银行都一贯表示赞成市场导向的非干预主义。尽管世界银行谨慎地指出,东亚模式(政府对金融体系的积极干预、设立大量的政策性金融机构实施体现政策意图的资金分配等)对其他发展中国家未必适用,但首次肯定地指出,日本、韩国、中国台湾地区的政府对金融体系的积极干预、对经济的高速成长做出了积极贡献。为了使政府对金融体系的干预有效,必须提高政府的干预能力。世界银行在1997年的报告中指出,健全法律法规体系、稳定宏观经济环境、提供社会基础服务设施、对市场竞争中处于劣势的弱者进行保护等是政府的最重要的职责。为了有效地履行这一职责,政府必须是有能力的。

保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)等学者认为,所谓“东亚奇迹”并不存在,这些国家的经济高速增长靠的是生产要素的单纯投入而不是全要素生产率的提高,迟早会像前苏联一样陷入经济增长停滞的状态。而在现实方面,日本经济自实现高速增长后的80年代后期以来,由于经济自由化的步伐严重滞后,再加上经济政策的一系列失误,陷入了泡沫经济和持续萧条的泥潭之中,教训十分深刻。原先行之有效的主银行制度、人为低利率政策等需要进行调整和改革。90年代末,东亚金融危机爆发后,人们也纷纷对“东亚发展模式”投去了质疑的目光。应该怎样科学地、历史地考察政府主导型的“东亚发展模式”?如何重新审视其对发展中国家制定经济发展战略的借鉴作用?

首先,政府主导型的“东亚发展模式”在东亚国家经济发展中所起的历史作用是不容置疑的。这些国家普遍实现了经济的持续高速增长和产业结构的升级换代,日本成为位居世界第二的经济实体,韩国也成为“富国俱乐部”——OECD的会员国。其次,在日本、韩国等东亚国家经济增长过程中存在制度上、体制上的一些缺陷(如韩国政府对企业的过度保护等),在后工业化时期受既得利益集团的强力阻碍没能及时调整政策,都是诱发经济停滞和经济危机的制度原因。这给发展中国家借鉴该种发展模式提供了极其深刻的教训。最后,发展中国家需要结合自己的实际和世界经济大背景的变化及时对发展模式进行修正,使其更符合自己实现经济发展目标的需要。

2﹒金融约束论

从“东亚发展模式”出发,赫尔曼、穆尔多克(Murdock)以及斯蒂格利茨(Stiglitz)提出了金融约束(financial constraint)论(9)。

早期的金融抑制论认为,政府对金融市场的价格和数量管制扭曲了资源配置,阻碍了经济增长。这一结论表面上看似乎得不到东亚经济发展经验的支持,因为在东亚,无论是居发达国家之列的日本、韩国,还是处于发展中国家之列的中国、印度尼西亚、马来西亚等,都存在不同程度的金融抑制,但这些国家都取得了令人瞩目的经济成长。赫尔曼等人(Hellman,1996;Hellman etc.,1998)据此提出了所谓“金融约束论”。其核心论点是:给定宏观经济环境稳定,通货膨胀率较低且可预测等前提条件,由存款监管、市场准入限制等组成的一整套金融约束政策有助于促进经济增长,其中政府把实际利率控制在竞争条件以下,但仍是正的。

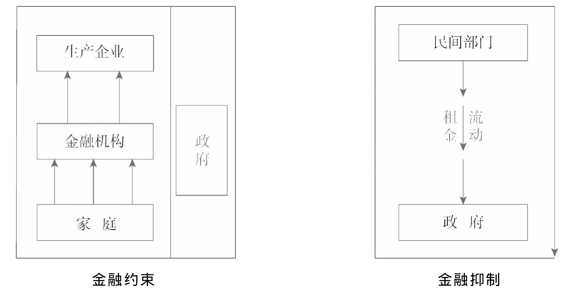

赫尔曼、穆尔多克以及斯蒂格利茨主张,发展中国家应在物价稳定的前提条件下实施金融约束,实行比由自由竞争的市场机制确定的均衡利率更低的人为低利率体制。金融抑制和金融约束的区别在于,金融约束的前提条件是稳定的宏观环境,较低的通货膨胀率,以及正的实际利率。更重要的是,在金融约束下,政府不从民间部门攫取租金。在金融抑制下,由于政府大量发行货币,形成通货膨胀,实际利率为负,租金从民间流向政府;而在金融约束下,由于政府有效控制物价上涨幅度,租金在民间内部流转,即从家庭部门转移到金融机构和生产企业。

银行获得的租金创造出特许权价值(franchise value)。如果银行持续经营,就会不断获得租金,因而产生稳健经营的动因,可以有效地避免道德风险。另外,如果银行强化对借款企业的监督管理,加强资产的风险管理,保持良好的经营状况,就能得到开设新网点的许可,产生扩大分支机构和吸收新增存款的动因。对企业来说,租金的获得不但使企业的内部留存增加,便于企业在金融市场上融资,而且,由于企业部门的边际储蓄倾向要比家庭部门高,这种从家庭部门向企业部门的租金转移有利于压缩消费、增加储蓄和投资。最后,如果再配合一些东亚国家曾实行的定向信贷政策,就会在企业中产生“竞赛效应”,能向企业提供比竞争性市场更强的激励作用。

根据传统的福利经济学分析,实施利率管制会造成社会剩余的损失。但是,由于储蓄的利率弹性较小,这个三角形的面积是很小的。赫尔曼、穆尔多克和斯蒂格利茨(Hellman,Murdock,Stiglitz,1997)认为,如果金融管制的幅度较小,实施金融管制的效益会超过金融管制带来的社会福利方面的损失。但如果金融管制的幅度太大,这种现象将会逆转。特别是当实际利率接近零时,储蓄的利率弹性增大,上述社会福利损失的三角形就会变大。因此,实施利率管制时,将利率设定于均衡利率之下是必需的。但是,实际利率不能小于零。

为了促使银行稳健经营,也可采用提高银行自有资本对风险资产比率的方法,即所谓资本要求(capital requirement)。但是,利率管制的方法更为有效,成本也低。在利率管制下,银行的特许权价值上升,促使银行作为稳健的经济主体来开展经济活动,而且成本比较低。但如果提高银行的自有资本对风险资产的比率,银行被迫将原计划用于发放贷款的一部分资金转向购买低风险、低收益的政府债券。这样,不仅银行部门的成长性受到影响,民间借贷市场上的可利用的资金量也变少了。这在资金短缺的发展中国家,成本可以说是很大的。

金融约束与金融抑制是不同的,对前者来说,政府干预的目的是在民间部门设立租金,由金融机构和企业分享;而在后者,政府是通过干预来索取租金。图9—1(a)、(b)描述了两者的区别。在图(a)中,政府把存款利率限定在竞争市场利率以下,产生出一块租金,由金融机构获得,同时把贷款利率限定在竞争市场利率以下,迫使金融机构向生产部门转移一部分租金,在这一租金流动过程中,政府不占有租金。图(b)则说明了金融抑制状态下,政府制定利率限额设立租金,然后以通货膨胀税等形式直接占有它。

图9—1 金融约束与金融压抑的比较

在金融约束体制下,银行能多吸收存款,就能获得租金,因而具有吸收追加存款的动力。由于银行业的完全竞争会使银行的租金消失,政府对银行业进行进入限制是必要的。但不是完全的进入限制,只是限制银行业的过度进入和银行之间的过度竞争。同时,为了鼓励银行付出搜寻成本来开拓新的地区市场,政府应提供“专属保护”(patent protection),即规定任何后来者在一定期限内不得进入市场,从而使得发现好地区的银行在该时期享有垄断权力。另外,还要限制银行部门的存款向其他资产的转换(所谓限制资产替代性政策),即限制居民将正式金融部门中的存款转为证券、国外存款、在非正式金融市场的存款和实物资产。最后,为了发展长期信贷市场,政府要实行期限转换(maturity transformation)政策,帮助民间银行参与长期融资,具体措施是:当商业银行发放长期贷款时,可以从中央银行以较低利率获得同样期限的贷款。这样,由政府承担通货膨胀的风险,而民间银行承担贷款客户违约的信用风险。

金融约束应该是一种动态的政策制度,应随着经济发展向更自由、更具竞争性的金融市场这一大方向迈进而进行调整。它不是自由放任和政府干预之间的静态权衡,与此相关的问题是金融市场发展的合理顺序。对于绝大多数发展中国家而言,由于他们的金融发展水平低,机构组织薄弱,储蓄动员能力差,金融资产收益为负值等,因此,直接采取自由的市场模式是不可取的。正确的选择应该是首先建立一个健全的银行体系。金融约束的最优水平——用干预的广度和强度来衡量——将随着金融深化程度的加深而下降。在一些政策选择上,要遵循一个自然的次序。对金融深化程度低的发展中国家而言,金融约束可能包括存款和贷款利率控制,市场准入限制以及限制资本市场竞争等。随着经济的发展,贷款利率的控制应先于存款利率而放松,而且,政府在发展公司债券和股票市场,向银行部门引入竞争以前,还应为政府债券发展一个民间债券市场。

赫尔曼、穆尔多克以及斯蒂格利茨认为,发展中国家在面临金融制度的选择时,有金融抑制、IMF及世界银行的金融自由化方案和金融约束等三个选择权,而金融约束是有效的范式。

无疑,赫尔曼等提出的金融约束理论为发展中国家提供了一个新的分析框架和政策制定思路,其基于大量实证分析所得出的结论也有较强的可信性。同时,我们也应该认识到,金融约束的成功实施,需要具备一系列前提条件,如有能力的政府、稳定的宏观经济环境、较低的通货膨胀率、正的实际利率、居民金融资产品种单一等,而这些条件在不少发展中国家还不完全具备。另外,金融约束理论本身也还存在一些需要进一步深入研究的问题,如补偿性存款的对策、金融约束下租金分配的渠道和途径(通过商业银行以及政策性银行再分配给企业)、金融全球化与银行业准入限制的平衡、资本外流的控制等。发展中国家必须充分根据自身的发展现状,考虑制度演进的“路径依赖”(path dependence)特点,进行相应的金融制度设计和金融政策体系框架构筑。

9﹒2﹒4 金融发展中政府的作用

新兴市场国家金融自由化改革过程中所遭受的数次金融危机和经济危机使人们重新认识麦金农—肖学派的金融自由化理论,但截至目前尚没有充分的证据表明这一理论的基本思想存在严重的问题。几乎没有任何人为金融压抑的消亡感到遗憾。金融压抑在多数国家气数已尽,因为人们越来越意识到,金融压抑导致代价昂贵的扭曲,此外,由于金融工具的创新等,绕过那些低于市场价格的利率上限和其他管制措施也越来越容易。

实践和理论都表明,任何国家如果想充分获得经济增长的好处,唯一的办法就是采取自由化的金融体系。人们所争议的是实现金融自由化的途径。有的试图一蹴而就,有的则坚持循序渐进。正如我们前面所言,金融自由化乃是一长期目标,并面临着许多现实约束。

金融危机所揭示的最重要的事实是,金融自由化比人们想像的要复杂得多,它不可能轻而易举地通过发布几个政策、制定几个制度而完成,它是一种成本巨大,成则收益丰厚、败则可能倾家荡产然而迫于现实不得不选择的重大决策。要获得金融自由化的丰厚收益,必然对金融自由化小心翼翼,在经济自由化这一大背景中合理安排金融自由化的最优次序。

以金融自由化使得价格体系在金融领域发挥资源配置的作用,企图达到最优的配置;然而却由于经济主体对利润的追逐,使得投机盛行,金融泡沫四起,导致金融体系的脆弱,甚至泡沫大肆破灭,引发金融危机。这里重要的原因还在于金融市场与其他市场一样,并非是经济学上所津津乐道的完美的市场,它具有严重的信息不对称现象,尤其在发展中国家更为严重;市场的摩擦——交易成本——也相当大;并且金融市场还具有严重的外部性。如果金融市场崩溃,会使得信用急剧收缩,导致实体经济的严重损失。

由此看来,在金融自由化的过程中,国家适度的金融管制是必要的。它也许可以避免金融体系走向另一个均衡——崩溃。就是说金融自由化并不必然导致金融危机。然而如何做到适度的金融管制?由于信息的分散性,政府在处理信息上不可能比市场做得好。而且政府的管制很可能会导致“金融压抑”,使得金融资源配置在低效率的部门,并且腐蚀了政府本身。

麦金农的《经济市场化的次序——向市场经济过渡时期的金融控制》第二版,做了重大的修订。其中之一,就是专辟一章,讨论中国的渐进的改革方式。他在该书的序言中即有所冀望,又不无疑虑地写道:“对于其他寻求在自由化进程中避免金融灾难的社会主义国家来说,中国如何在向市场经济过渡时期设法保持金融控制,这种控制能否维持下去,是一个很有价值的课题。”

中国经常被引为一个成功地用渐进主义方法走向经济市场化的重要例子。中国在20世纪八九十年代改革的最主要部分是价格的双轨制:一方面在新生的私有经济中完全放开价格,而在传统的国有部门,国家依然有权力控制价格。这样,中国避免了大规模的突然的私有化和完全的放开价格,而是由民营经济不断地与国有部门竞争市场,使得国有部门不断退缩,从而将市场推向越来越广阔的领域。随着市场的发展,金融深化得到加强,反过来又进一步促进了市场的发展,并迫使政府不断地对低效率的国有企业、国有银行进行改革,以将他们推向市场。

在中国,最大的问题乃是政府的干预过多,使得新生的市场及其主体的行为往往发生扭曲,并使得腐败横行。中国政府及一些见事不明或别有所图的学者有意或无意地曲解了“金融控制”,往往以行政手段粗暴地干涉金融部门,使得中国的金融发展大为受阻。而为这种愚蠢行为辩护的理由往往是“金融约束论”。

周业安(周业安,2000a,2000b)证明,给定一系列的假定条件,金融约束政策即使取得了增长效应,也不过是一种量的扩张,即通过要素投入的增加来维持经济增长。事实上,这种增长路径有很多弊端,特别是缺乏长期效率。他证明,给定同样的条件,金融约束政策所带来的增长效应很大程度上是由于银行业的竞争及其他市场上的竞争带来的。赫尔曼等人只分析了信贷市场,忽视了其他市场的作用,因而得出了过于天真的结论。

金融抑制论和金融约束论的共同之处在于,经济发展需要一个开放的高度流动性的金融市场与之相匹配,两者的区别则在于导致这一目的的政策手段上。麦金农—肖学派的观点类似于“亲善市场论”,这种观点强调经济中的协调问题应通过以市场为基础的制度加以解决,政府的职能仅在于公共产品的供给及维持竞争性的市场环境。因此,他们认为,政府不应该直接干预金融市场的发展,而是选择一个恰当的自由化次序,由市场来决定金融产品和服务的价格,否则,金融抑制必然扭曲价格机制,降低资源配置效率。

金融约束论则类似于“国家推动发展论”,这种论调认为,市场失灵普遍存在,企业等民间部门和组织没有能力协调这些失灵问题,只能由政府亲自介入市场活动,系统地人为扭曲价格,并通过一系列经济政策(如产业政策)驾驭市场,以此来促进经济发展。他们总是隐含地假定,政府比民间部门拥有更充分的信息和判断力,有能力直接协调经济活动,维持一种和谐的经济秩序。

对比两种观点,争论之处仅在于市场和政府的作用范围。他们都把市场和政府看做是一种相互替代的组织,只不过金融抑制论认为,政府只能替代市场很小的一部分,而金融约束论强调,政府能在较大程度上替代市场。但是,青木昌彦(1998)等人从不同角度发现了政府的新角色。他们认为,政府并不一定要替代市场,而是可以采取相应的政策来治理和诱导民间部门的组织和行为,从而起到促进民间部门协调的作用,这就是所谓“市场增进论”。例如,政府制定专利制度就是一种增进市场的政策,如果没有专利保护措施,发明人就必须自己采取措施来保障发明权益,这不仅增加了发明成本,而且也提高了发明风险,政府通过供给一种专利保护制度,可以强制性地替发明者设置一定期限占有发明租金的权利,这样就有效地刺激了全社会的创新活动。

问题在于,当我们面对金融发展中的政策选择时,仅仅从市场失灵与政府失灵的角度来权衡各自的活动范围肯定是不够的。政府干预市场的不良后果常常无法用政府失灵成本来解释,因为政府能力的局限性仅是这种组织内部交易成本的体现,它代表着政府干预成本的很小一部分。如我们前面所分析的,政府管制利率不仅增加了金融市场上的交易成本,把大量的资源浪费在非生产性活动上,而且阻碍了经济中民间部门的创新能力的发展。这些管制的不良后果可称为政府干预的外部成本,它代表着不恰当的干预行为引致的负的外部性。由于政府干预的外部成本是覆盖整个市场的,其影响要比当事人之间的协调失灵大得多。正因为如此,我们才认为,当一项干预措施不能带来确定的收益时,宁可让市场来解决问题。另外,根据市场制度结构理论,市场自身解决协调失灵的能力要比已有的认识大得多,一般讲市场失灵总是特指某一市场,但考虑到两个市场并存时,市场之间的相互作用能够弱化某一市场的协调失灵,政府的作用似乎更应体现在促进这种相互作用机制上。

因此,我们认为,政府在金融发展中的作用主要体现在三个方面:

第一,政府通过供给作为共同知识的制度安排,在经济中培养一种维持自由试验环境的能力,即保证新制度能自由地建立,以及允许现有制度不断地被那些更成功的制度所取代。具体地说,政府通过引入他国的成功经验,并总结别国失败的教训,制定出一些基本法规政策;或者从本国民间部门的实践经验中提炼出具有普遍性的制度规则,上升到基本的法规政策,然后把法规政策向全国实施。由于法规政策只是基本原则,可以允许当事人在一个有约束的框架中自主决策,这样既节约了当事人的交易成本,促进了当事人之间行为的协调,又维护了当事人的创新能力。当然,这些基本的法规政策并不是那些直接规制价格的政策,而是规制当事人行为的政策,政府通过调节当事人的行为来促进市场发展,而不是通过扭曲价格来驾驭市场。事实证明,后者总是无效的。

第二,政府应当合理地安排向市场经济过渡的次序,并在其间适时地实施适当的金融控制。政府需要为向市场经济过渡提供稳定的宏观经济环境,应该为竞争可能导致的金融危机实施适当的金融控制。在整个经济市场化的过程中,金融自由化不过是经济市场化的一个重要组成,孤立地实施金融自由化毫无意义。而这种次序的安排,必然需要借助相对独立于市场的力量。政府无疑是一个选择。在经济市场化的过程中,基础设施如何充实,包括信用制度在内的软制度的确立,尤其是如何规制政府力量的滥用,都是政府应该处理的问题。

第三,政府通过协调各市场的发展速度来促进市场的整体进步。发展中国家及新兴市场国家(包括我国)的经济增长在一定程度上来自证券市场、产品市场及劳动市场等的开放,这些市场竞争度的提高促进了信息集散,强化了对当事人的激励和约束,激活了闲置的资源,有效地分散了当事人的风险,从而提高了资源配置效率。但是,在许多新兴市场国家,尤其是那些转轨经济国家,即使是证券市场等开放了,仍存在不同程度的抑制,主要体现在限制市场进入上。例如,中国的证券市场更多地倾向于让国有企业进入,结果弱化了证券市场应有的功能。当证券市场等不能充分竞争时,信贷市场上的抑制的弊端就更多地表现出来,从而增加了金融体系总体的风险。如果政府出于某种理由一定要抑制信贷市场,那么可行的改革步骤是加速其他市场的开放度,提高这些市场的竞争性,这样可以充分发挥这些市场的替代功能,并通过互补性激活受抑制的信贷市场,促成信贷市场的自发开放。中国产品市场等竞争度提高后,银行业竞争也日趋激烈,并且逐步硬化了企业的预算约束,促进了经济增长。当然,仅仅依靠某一两个市场的开放是不够的,因为信贷市场的抑制会产生负的外部性,波及到其他市场上,就会降低这些市场的功效。例如,贷款利率的管制及数量配额助长了企业的寻租行为,并刺激企业追求外延式发展战略。同时,政府直接介入银行经营,也使银行和企业的预算约束无法彻底硬化。所以,发展中国家及新兴市场国家(尤其是中国)在开放产品市场、劳动市场和证券市场的同时,应逐步放松对信贷市场的管制,以充分激发各市场之间正的溢出效应。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。