国企青工:过七关

1968年后三十一棉全厂职工队伍结构也进入大调整期。1968年由政府陆续统一分配进厂的中学毕业生760人(老三届中的66、67届毕业生,18~20岁),使全厂职工的平均年龄降至41岁,也改善了三十一棉职工来源基本局限于杨浦区的局面,给职工队伍注入新的活力。大批中学生进厂后,“此前进厂的青年职工一般也被称为‘老青年’”(37)。1969年三十一棉在职职工8202人,其中女职工5175人,约占63.1%,青工(25岁以下)1504人,占18.3%。退休职工2028人,约占在职员工的1/4。1979年,经纺织局统一分配,三十一棉接受返城知青顶替工979人,约占当年该厂职工人数(6815人)的14.4%。吴财根回忆“因为女儿在崇明下乡,为了让女儿顶替,我50岁时办理退休,退休工资70多元。”(38)老三届和知青顶替工成为1970~1980年代三十一棉职工队伍的两支生力军。

从生产资料组合利用的角度比较,老青年与新青年之间存在某些文化差异。老青年一般出自沪东地区的工人家庭,延续父辈淳朴、刻苦、节俭的品质。她们在进厂前对棉纺织厂有些了解,进厂一般也是她们内心向往的选择。雪珍(1948~ )回忆,“我1962年小学毕业,当时工厂学校招生有杨浦厂工业中学、上钢二厂技校等,学校也在招生。小时候我曾到杨浦厂里去看过工人表演、唱戏等活动,知道厂里还有洗澡,觉得蛮好的,而且当时我家就在杨浦厂马路对面附近,所以我就选择考杨浦厂工业中学”。“我们班级是1965年7月14日毕业的。当时班上有一些同学继续升班学习。结果我们班级大概有3/4的同学分配进杨浦厂,有几个同学分到外地厂。我是16日拿到分配通知书到杨浦厂报到的。女同学工资16元8角4分,做2年后满师成为熟练工;男同学工资17元8角4分,做保全、保养工。当时人们认为,能留在上海工作,条件是很好的。我进杨浦厂工作,也能使家里的经济情况改善一些”。1965年考进杨浦厂技校的傅莹也属于“老青年”一档。她回忆“在技校学习期间,我们是一周上课,一周轮换到车间劳动(8小时)。我分在前纺粗纱间,一个月后就可以顶班挡车。为了节省衣料,课间休息时我们女同学到高郎桥的布店买一些零头布料,大家就拿着裁剪衣片纸,设法套裁衣服,我们可以用3尺布做件短袖衬衫。我们没有毛衣,就将细铅丝的头磨细做成绒线针(织毛衣用),买0.1元一只的线团(线较粗,双线可缝被子),我曾编织一套紫酱红线衣、线裤,与棉毛衫裤替换着穿。我们还用钩针将线钩出台布,做绣花枕套。用10副纱手套拆下来可以织成一件线衫。我还是技校乒乓队队员,技校也有些女生喜欢打篮球”。(39)当时的老工人,对于这些“老青年”也有某种天然的亲近感。

然而在“文化大革命”期间,依据政府政策被统一分配到三十一棉的新青年(包括部分由农场上调、返城顶替的老三届(40)),他们来自市区不同的地区,一般不具有纱厂区的生活经历、文化背景。棉纺织厂、挡车工与她们以往的生活环境、家庭背景几乎是完全陌生的。当她们被作为青年劳动力分配进纱厂,加入操作工行列,就个人生产资料的利用价值而言,未必都如愿以偿,甚至是必须搁置、放弃个人的理想。如同“生产资料的使用包含着一种牺牲,在劳动力方面也一样”。(41)进厂,对他们几乎是面临人生的大转折,要融入这个职场环境必须经历前所未有的磨练。德鲁克认为,使员工适应工作的问题,不仅是一个工程学问题。也是一个团队工作问题。大生产技术条件下的工人,需要成为其同事群体的一分子。(42)

“文化大革命”期间,三十一棉对陆续分配进厂的中学生大体延续文化大革命前学徒制的培训方式。

平平是黄浦区66届高中毕业生,她回忆称“1968年8月当我接到分配进上棉三十一厂的通知书时,我不是很激动。当时我想等运动结束后再参加高考,我的理想是考医科大学。所以我没有在通知书规定的时间去三十一棉报到,而是拖到9月份,我才到三十一棉报到,从此成为一名纱厂女工”。闵茗是南市区66届初中毕业生,“1968年8月,我拿到分配通知书,被分配进上海国营第三十一棉纺织印染厂。一些也被分配到工矿企业的同学为我高兴,觉得能分到国营大厂很不错,特别是纺织厂,福利待遇要比其他厂好多了。但我没有一丝喜悦。在我的人生志向中,压根儿就没有‘纺织’这个行业。我的亲友、熟人没有一个人与纺织行业沾边。但是我已没有其他选择了。1968年9月,我按照分配通知上的要求,花了一个多小时,横跨南市、黄浦、虹口、杨浦四区,到三十一棉办理报到手续。我们这批学生被安排在‘群集厅’的会场集中,有好几百人”。三十一棉的新青年工人来自不同的家庭、学校、地区,她们要适应棉纺织厂特殊的职场环境,胜任运转班女工的工作岗位,必须经受长期的、异常严峻的磨练。

第一关是适应不同工序的操作岗位和纱厂的车间工作环境。一般靠个人的勤奋努力,她们都可以很快适应岗位操作的要求。成为班组骨干。

平平回忆,“进厂前我对棉纺织厂不了解,进厂后逐渐知道一些。纺织厂挡车女工的工种要求不同,前纺要掮纱,需要身材高大一些的女工,前纺最好的岗位是粗纱;细纱、织布操作相对是细巧活,技能较高,工资是一岗;加工车间要求手脚快,被称为是‘强盗生活’。进厂时我身高1.56米,体重只有88斤,被分配在细纱车间做学徒。我们当时没有专门一对一的师傅,一个班十几个新进厂的学生由教练统一教的”。(43)

闵茗回忆,“我的第一个岗位是前纺车间的粗纱落纱工。大型纺织厂的车间都很大,一般都有南厂、北厂的分布及叫法。我所在的粗纱间也是分南、北厂排列,有四十多台粗纱机,每台纱锭数按机型不同而略有差异,少则88锭,多则116锭。有6个小组,南、北厂各3个,一个小组有挡车工、落纱工等近十人。相比较而言,粗纱挡车工的技术性较强,工资等级较高,但劳动强度不太大,是单人操作;落纱工的技能要求低一些,但劳动强度却大得多了,是以落纱小组为劳动单位。正常情况下,四名落纱工组成一个落纱小组,负责六到八台粗纱机,一个班头车间里有6个落纱小组,每个行政小组一个。落纱工的领头人称为落纱长,俗称‘摇车头’,一般由生产组长担任。每只纱都是按规定长度将棉纱卷绕在粗粗的筒管上,呈锥形筒状,沉甸甸的。”

“北厂以粗支纱为主,用长筒管,长度约有三四十厘米。按照工艺规定纺制的粗纱,每只起码有2~3斤重。开始落纱前,落纱工们已在车弄堂里按大致相等的间距分散站好,一般根据总锭数及参与落纱的人数自行估算站立位置。先由落纱长关车,随后,每个人在各自负责的区域内,右手拔锭壳,左手将一只圆滚滚的粗纱从纱锭锭杆上拔出来的同时,迅速夹起一个空筒管套进去;然后,将拔出来的粗纱赶紧放在车顶板上;区域内的粗纱拔完后,每个人都弯着腰,双手并用、左右开弓,快速把粗纱棉条裹在一个个插好的空筒管上,俗称‘包筒脚’,必须每个人都完成后才能开车。”

“如果因落纱工耽误了开车时间,挡车工完成‘亨司’(按纱的卷绕长度计算产量)就会受到影响,她难免会有些抱怨,要给你看脸色。所以,落纱工们需要互相帮助,力争用最快的速度、在最短的时间里把车开出来。由于纱的支数不同、每天的‘亨司’不同,所以落纱次数也不同(一个班头有的机台关4~5次,有的机台关5~6次)。最后一步是‘掮纱’,每个落纱工各自在左腋下夹一只,平伸的左手臂即刻之间成了一块天然的搁板,十余只粗纱整齐地排放在上面,垒成一个高高的纱垛,像座小山一样,高过我的头,总重量约30~40斤,右手还要提两只,一人一摞排着队从车弄堂里掮出来,大概走十几米,倒在运输粗纱的推车上或者车间通道上专用的纱仓里,再赶紧返回继续掮纱,直至掮完。这样,一落纱就落好了。”

“由于一落纱的只数是根据纱的支数粗细、机器型号而定(88~116只纱不等)。因此落纱工每人每班粗略估计都要掮600~900只纱,积累起来就是将近2000斤哪!遇到缺勤人手不够,三个人就得干四个人的活,那种辛苦真是没法说。我没有想到,大街上的宣传画上常常见到的一只手臂上托着许多雪白棉纱、作为纺织女工形象出现的,竟然是粗纱落纱工。在落纱工的所有操作技能中,我感觉难度最大、最让我畏惧的是‘掮纱’。一方面由于缺少锻炼,臂力小,一下子托不起那么多重量;一方面由于平衡要领掌握不好,没放上几只,纱垛就摇摇晃晃了,达不到最起码的掮纱只数要求(记忆中是12只)。我很担心,如果掮纱技术学不好,必然会加重小组其他人的工作量”。于是“为了生存,我只能拼命练习。每天关车后,别人都急着找地方坐下来休息,我却忙着把纱仓里的存纱当练习品,按照要领一点点往左手臂上放,师傅在一旁不停地指点。我勤学苦练的结果是:摆纱的平衡窍门渐渐地找到了;手臂承重力渐渐地提高了。没多久,我正式顶岗成为一名落纱工”。

尽管“粗纱工种是前纺车间最好的工种,完成产量指标就能早关车休息(一般有半小时左右),工作环境也比其他工种好些,花衣毛和粉尘比较少”。(44)但操作要求精准、快捷、体力消耗较大。当时,完成一落纱的关车时间一般为十来分钟,落纱工每人平均要做二、三十只纱锭的拔、套、放、包,每个单项操作几乎都必须是一次性的,没有时间再做第二遍,因此每人的操作都必须达到相当熟练的地步,而且在关车的十几分钟里,人人几乎都不能有片刻的歇息,要全力以赴、相互帮助、越快越好。可见,落纱、掮纱的操作要达到先进水平,不仅要求手脚快,而且靠臂力托举,体力消耗很大,一般身材矮小、体力不强健的女工是难以胜任的,即使身体强健者,也需相当时期的磨练才能达到娴熟、精准的操作。落纱工团队组合的工作形式,对每个成员意味着永无止境的超越。

挡车工的操作是以个人为单位,与落纱工的要求不完全相同。一是挡车工的巡回操作要求在持续行走中操作,转身、弯腰,眼、手、脚并用、一丝不苟,保持高度紧张状态下操作动作的准确、协调,每天的工作极为疲惫。1972年傅莹从三十一棉技校毕业分到织布车间时才20岁,她回忆,“我们每走一圈巡回的路线、速度都有严格规定,必须眼快、手快、脚快,要求四个手指并拢从右向左平摸布面时,眼睛必须顺着小手指边移动,凭肉眼观看、手指触摸来检查有无坏布,有问题须及时关机处理,没有的话就要立即转身检查对面的布机,就这样不停地手摸、眼看、脚走,一圈圈巡回、检查、修补坏布。我在布机车间时,女工巡回挡车原来是24台布机,后来扩大到32台。扩台后,纺织局规定的布机操作法照旧不变。我们的工作量就增加许多”。1975年三十一棉技术人员设计的巡回小坐车,当时在织造车间的车弄堂铺设轨道,挡车工坐在小车上巡回,用脚踩踏脚板控制小坐车的行止、进退,调节车速快慢。傅莹回忆,巡回小坐车使“挡车工的劳动强度明显减轻,被女工们称作‘幸福车’”。但车速太快,巡回时也难免会忽略一些断头。小坐车试行一段时间后,在织造车间就不使用了。(45)巡回小坐车在女工心中留下短暂的记忆。

自动落纱机(傅莹提供)

女工坐在幸福车上巡回操作(傅莹提供)

“由于织布用经纱、纬纱,经纱上浆后,有时会粘结成块、夹带灰尘、回丝、排列不齐,因此在巡回时必须及时将粘结的经纱刮开、除去灰尘。来回的梭子有时也会损坏经纱。一般情况下,我们巡回一圈还可以闭闭眼、抬抬头、伸伸腰。但忙起来往往就顾不上了。如我们巡回时一般在第一台布机查看过的地方上夹个小布蝴蝶作为识别的记号,如果巡回一圈后,小蝴蝶已卷到下面看不见了,就可能会遗漏一些未及查看的布;如果发现出现次布(跳纱、断纱等),就要关机修复,而且不能露出修补的痕迹。有些问题还需要专人协助处理。当时织机的车头举白色牌子表示一匹布已织完,要卸换;举红牌表示机器发生故障,需要机修工处理(1名机修工管200~300台);举黄牌表示出现坏布,需要小组长帮助处理。工长根据举牌的颜色快速安排处理。有时遇到梭子卡在经纱中将布割断,一个人无法处理,就由擅长修布的师傅来解决。其他车间下班红绿灯一亮就可以下班,织布间却不同。如果出现次布,即使下班红绿灯亮了,仍必须处理完次布后才能下班”。挡车工的巡回操作在形成工作法后,实际上已有向半机械化演变的趋势,单项操作按秒计时,配合动作的组合环环相扣,必须一丝不苟、循序操作。“我刚上班的半年就做到没有次布,很突出。到1973年,我上班才一年后就调做教练员,不具体挡车,主要工作是指导新工人操作,负责班里的质量测定,这样的岗位一般是有相当工作经验的老工人做的”。据袁文回忆,“刚进三十一棉,我分在二纺车间做摆纱工。学习1个月,5月底正式上班,是上大三班。支数不同的筒子重量不一,一个班的用量也不同。摆纱工的工作量是按吨位计算的。我的工作是将前纺做好的粗纱筒子摆到细纱车顶部(约2米高)。当时粗纱筒子约3斤/只,一插板放15只筒子分2排,约重45斤。个子矮的人操作有些吃力。装筒子的车是四轮铁框推车,一车筒子约10个插板,重量500斤。从楼下的前纺装好一车筒子乘电梯到二楼,再推到车间。一个班头我要推十余车,工作不太紧张,但是个重活,很累。推纱的男工不论年龄,有些人一直要做到退休。1982年有个摆纱工(原被定为四类分子)平反后,立即要求调换轻工作。有人病假时,他的工作量就由别人顶半个班,一个班就顶不下来。当时加一次班只有7~8角钱”。(46)

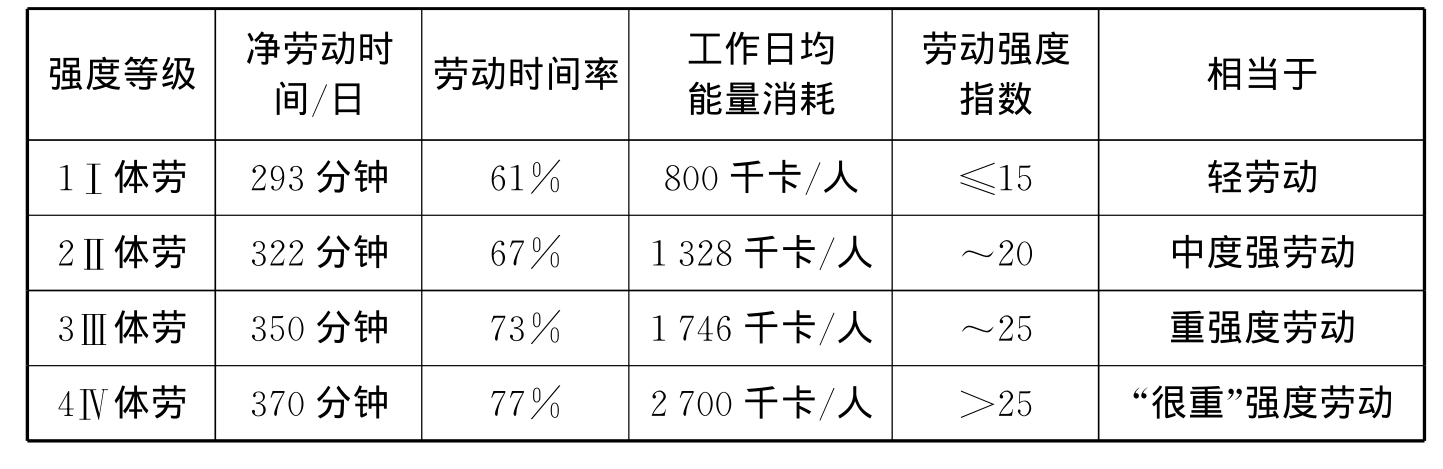

体力劳动的负荷强度一般要求人工作8小时后不产生过度疲劳为可接受限度,这时的工作负荷为最大可接受工作负荷。根据中国各种体力劳动能耗量的测定,一个劳动日的能耗量应限制在1400~1600kcal(kilocalo-rie的缩写,千卡,等于1000卡),最多不超过2000千卡。(47)参照1984年颁布的体力劳动强度等级标准(GB3869-1983),体力劳动强度等级标准(GB3869-1983)将体力劳动强度等级分为四级。

表10-1 体力劳动强度分级一览表(1983年)

说明:根据1983年中华人民共和国劳动人事部颁布的体力劳动强度等级标准(GB3869-1983)编制。

劳动时间率:指一个工作日内净劳动时间(即除休息和工作中间持续一分钟以上暂停时间外全部活动时间)与工作日总时间的比。测定时如发生生产不正常,发生事故时,则不作正式记录。

能量代谢率:将某工种一个劳动日的各种活动与休息加以归类,测定各项活动与休息的能量消耗值,并分别乘以从事各类活动与休息的总时间,合计求得全工作日总能量消耗,再除以工作日总时间,得出工作日平均能量代谢率。

劳动强度指数:是区分体力劳动强度等级的指标,由各该工种的平均劳动时间率乘以系数3,加平均能量代谢率乘以系数7求得,指数大反映劳动强度大。

资料来源:GB3869-1983,百度文库。

该标准由中国医学科学院卫生研究所负责起草,1983年由中华人民共和国劳动人事部提出,1984年颁布。它经过多方面细致的测定,对体力劳动强度进行归类、分析,量化处理,提出体力劳动强度四个级别的四档参照数据。比以往简单使用重工业、轻工业分类的方法有长足进步。但是该标准也存在明显的欠缺。

对体力劳动强度的认定未采用性别分析,分别测定数据。比如宽放时间,是将操作时所需的停顿或休息加入工作日总时间,使操作者稳定地维持正常操作。疲劳宽放,是为恢复操作者在工作中产生的生理或心理疲劳而考虑的宽放,男女操作者在某些方面需要区别对待。在同类劳动中,女性需要比男性略多的疲劳宽放时间,如站立工作、不正常姿态(弯曲)、举重或用力(2.5~22.5公斤,25公斤以上女性不宜承担)、光线非常不充分;而单调、省力、时间太长的操作,男性的疲劳宽放需要略多于女性。(48)

此外,该标准中也没有区分体力劳动不同方式之间的劳动强度差别。直到1997年颁布的《体力劳动强度等级标准》(GB3869-1997)中,才采用体力劳动方式系数,分列三种体力劳动方式系数,其中推/拉方式为0.05。(49)

借用上述尚未参照性别系数的标准,来推测纱厂挡车工每天工作的净劳动时间,及劳动强度分级。她们每天用餐时间为半小时(也是明确规定的休息时间,一般有保障),其他短暂离开(喝水、上厕所等靠班组调剂)时间,两者累计如不足90分钟(即休息时间<11分钟/小时),则每天净劳动时间约在6个半小时。参照上述标准(每天工作的净劳动时间超过6小时,则属重强度劳动),挡车工劳动强度等级的认定,即使不考虑性别、三班轮转、不良环境三项系数,仅就净劳动时间而言,已属于体力劳动强度3级(重强度劳动,350分钟)。

对于三十一棉的新青年而言,各自对不同工种的体验也有差别。闵茗对挡车工也有一番体验,“大约半年以后,车间实行挡车、落纱一体化,即打破挡车、落纱的工种界限,每个人挡一部车,但必须自行落纱、运条(俗称‘拉条子’)”。“按照车间要求,落纱工们开始学习挡车操作法。就技术要求而言,挡车工比落纱工难得多了,不但要包卷换棉条、接断头,还要准确判断造成断头的原因。若是机器上的毛病,还得找修机工来处理,及时排除故障,才能完成当天的产质量指标。这不是一天、两天能够学会的。对挡车工的操作,我在小组里早已看熟了,只是没有正式学过。当生产组长为我指定了挡车带教师傅,自己上手操作就有些体会。走巡回时,我跟在师傅后面,边走边看边学,认真地听、用心地记,随后反复揣摩练习,掌握操作要领,逐渐入门。三个月后,我独立顶岗挡车,除了看一台九十六锭、纺21支纱的车外,还要落纱、掮纱、拉条子,操作节奏快,高度紧张,没有空闲时间,工作确实是非常辛苦的”。(50)

1979年进厂知青中,一部分人已年近30岁左右,要适应挡车工岗位操作就更不容易。伊梅回忆,1979年她顶替进三十一棉时已28岁。“据说有的车间主任认为我们年龄大,学不好,不想要我们”。她分到加工车间,“我的工作主要是接头,师傅当时40多岁,她告诉我要‘三快’:眼快、手快、脚头快。为了多练习接头动作,我在家时右手食指也套上接头的套子,有空就练习,动作熟练了,接头速度就提高了。我在全厂青工技术比赛时拗筒子接头5~6个/23秒,取得第一名的好成绩,也就是说平均每4秒内要拉出上下两个筒子的断线,接好一个接头。我的拗筒子接头速度在三十一棉是打破纪录的”。伊梅认为,如果比较挡车与落纱,她还是愿意做落纱,因为落纱是大家一起做,有空时还可以坐下休息;而做挡车是一个人一直在巡回,不能坐的。伊梅曾是下乡10年的知青,在比较做农活与做挡车工时,她认为“这份工作和在黑龙江大田劳动很不一样。我在黑龙江干活也很累,但冬天是农闲。做纱厂看上去是轻纺行业,实际上很累。在加工车间我要管6条弄堂,每条长约十多米,每条弄堂两边都是筒子,每只筒子重约6~7斤,挡车时一有断头就要及时接头,巡回时几乎都是小跑步,我特地换上松紧布鞋,这样跑起来比较跟脚”。袁文(1951~ )是知青顶替进厂的男工,“前纺车间有四道连续工序:清花、钢丝、并条、粗纱,每班的产量须供应下一道工序加工,因此每班这四道连续工序的产量只要留存一定余量,保证连续生产不脱节就可关车停产。不能积压,否则会影响质量。细纱间的生产是连续不停的,是开车交接班的”。(51)不同工序的生产特点客观上也造成细纱车间挡车工的操作节奏更快,紧张程度更高。后来这些经历过农村艰苦生活磨练的知青男女职工就成为三十一棉的生产骨干。

参照人体主观感到舒适的温度,在生理学上通常认定为21±3℃;舒适的湿度一般为40%~60%。印染车间的相对湿度最高达85%~90%,气温一般在30℃。(52)三十一棉运转班车间的工作环境均有不尽如人意之处。尤其是织造车间。雪珍回忆,“布机车间必须保持一定的湿度,是恒温的,28~30℃。夏天不开窗。我上班时都是短袖单裤,一双塑料凉鞋,冬天去食堂吃饭就披一件旧棉袄。夏天有时冷泵坏了,车间里温度高到33~34℃,又闷又热、还有些臭味。我当时常用凉水冲脚,后来就造成腿部出现静脉曲张。(53)晚上,车间的每台织机上开着2盏日光灯,天天巡回操作,眼睛很疲劳,我的视力很早就不行了,要戴100度的老花眼镜,现在是350度”。“我开始一进车间闻到浆过的纱有一股糨糊味道就想呕吐”。(54)1970年代中期~1980年代中期,三十一棉通过技术改造及设备更新,采取一些改善车间工作环境、减轻工人劳动强度的措施。如1976年通过对一纺生产人造棉纱的清钢联装置进行技术改造,缩短工艺流程,简化操作,采用电子控制,从而减轻清花、梳棉挡车工的劳动强度30%,提高生产率。1976年对二纺车间清花滤尘设备改成布袋式滤尘。(55)但车间环境温度高、湿度高、噪声大的问题改善不大。1985年三十一棉新建的中心制冷站,安装两套双效溴化锂设备,使细纱车间温度从33℃降到30℃,布机车间低于30℃。(www.daowen.com)

噪音性耳聋是纺织女工常见病中的“老大难”,尤其多发于织布车间工作的女工。它是由于受长时期的持续性噪声的影响而发生的缓慢进行性的感音性耳聋。据1985年我国暂定噪音强度最高允许标准为90分贝,而一般棉纺织厂织布车间在100分贝以上,细纱车间在90分贝以上。(56)1980年沪东地区的纺二医院对20家棉纺织厂252个点进行噪声强度测定,结果均属超标。另对织布车间135名工人体检,听力损害严重。(57)袁文回忆,“二纺细纱车间很大,分南厂、北厂,楼下是前纺,楼上是细纱。车间工作环境噪声很大,相距1米说话就听不清,只好做手势,吹哨子”。(58)织布车间挡车工傅莹回忆,“上班因车间噪声太大,耳朵要塞棉花,下班后走在马路上连汽车声音也听不到”。菁菁是1981年进厂的,她回忆,“进厂时,我们参观各个车间,我主要感觉织布车间噪声很大,走出车间后,耳朵里还像有嗡嗡声”。她在布机车间工作8年。“我现在耳朵听力不太好,别人说话声音轻就听不清楚”。(59)1989年,纺部、织部的设备更新改造后,新细纱机的机身比旧机狭,车弄相应从原来的50厘米扩大为70厘米,噪声小,颇受挡车工欢迎。(60)纺织行业是紧张的连续性操作,常年三班运转,生产环境特殊,青年学生要适应运转班车间环境,胜任岗位操作,需要经历艰巨的磨炼。

职工食堂(引自三十一棉档案资料)

第二关是运转班。女工对运转班的大三班普遍感到长期过度劳累,日常进餐、睡眠紊乱。袁文回忆,“正常情况下,运转班工人吃饭时间车间要亮红灯、关吸风机(耗电很大)、关车。但生产紧张时,也亮红灯,但不关车,大家是轮流吃饭”。1972年罗苏文曾在三十一棉开门办学,生活、劳动了半年,当时“我们一般都是赶在运转班工人吃饭前就进食堂。当我们坐下吃饭时,不时可以见到一些运转班女工掀开食堂的棉门帘快步冲进来。她们头戴工作帽,上身多披一件旧棉外套,下身就是一条单裤,一般个子不太高,人显得较瘦弱,用棉外套裹紧身体。她们买饭、用餐都是快速度,一般我们还没有吃完,她们已匆匆离开食堂了”。(61)傅莹回忆,“当班时的紧张程度难以想象。上厕所也不能停机,要找人替换,为了抓紧时间生产,我上班时不喝茶、很少小便”。“当时吃饭只有半小时,买饭要排队,时间很紧。我感到去食堂吃饭太花时间,就自己带饭。吃饭前把饭盒放在茶桶上焐热;如带饭的人多,来不及焐热饭,就用开水泡饭,坐在空筒管上吃饭”,还可以坐着休息一下。平平回忆,“班组带饭的人很多,女职工基本上都自己带饭菜”。雪珍回忆,“由于上班时吃饭只有半小时,还要提早5分钟开车,我只好用开水淘饭吃。小便时要在布上画线(便于回来后查看)。有个青年女工因腹泻,就自己关车去厕所,结果要她写检查”。(62)纺织女工的操作频繁且细致,精神高度紧张;一般进食的半小时就穿插于其间,加上翻三班,人较疲劳。若休息不好,饮食不当,甚至不洁,使消化道功能紊乱、脏器受损,就容易发生炎症和溃疡。(63)但在生产时间,女工个体的一切进食、饮水、排泄需求,无论轻重缓急都必须受机器连续运转的限制,只能无条件服从它,别无选择。

夜班的疲劳尤其使一般女工难以承受。1967年三季度,上海棉纺织系统实行每周五早、五中、七夜和一个晚早班(开车避开8~10点的用电早高峰)。(64)做运转班是三周为一个循环周期,有时一个月也会遇到做两个轮次的夜班,就要做十几个夜班,一般青年对连做7个夜班都难以适应。雪珍回忆,轮到连做7个夜班时,“晚上9:30时我很想睡觉,但必须去上夜班;夜班下班时我总是先睡在厂里的公铺,睡起后再回家,当时住宿舍每个月只要6角8分钱”。而且我“一上夜班就脸色发黄,所以每次轮到做夜班的第一天,我总是不能吃饭,几天下来刚刚有些习惯了又要翻班了”。闵茗进厂后她每天上班要换2辆公交车,穿越4个区。“夜班要连续做七天,感觉非常漫长,昼夜作息颠倒,人体的生物钟完全处于颠倒—正常—颠倒的循环。其次,岗位的工作量基本是满负荷的,如果完全按操作法做,应当说,七个半小时里是没有空闲的,你必须围绕着机台不停地巡回,按部就班地操作。每当两条腿实在走不动的时候,我就在车头放回花的箱子旁边靠一靠接接力”。(65)运转班工人长期承受日常作息轮换,往往导致体力、精力上的长期处于疲惫状态。闵茗对“文化大革命”期间纺织厂“大三班”的体验,认为是“永生难忘的。按常规的‘六早五中七夜’翻班,已是日夜颠倒,再逢‘抓革命、促生产’的年代,我们厂运转班每周都要加班,一周七天开二十班甚至二十一班(正常开班一周十八班),几乎没有停机检修的空间。运转班工人长期连轴转,人很紧张、疲劳”。“在开二十班期间,每隔三周要做一个‘晚早班’。从当天中班下班到第二天上晚早班,间隔时间十一个小时(22:00~9:00),只能睡几个钟头就要进车间了。当时厂里开设夜班公铺宿舍,原来是供夜班工人白天休息用的,夜里没人住,就让上‘晚早班’的工人临时睡六、七个小时。由于夜班公铺设在北织车间旁边,几百台布机的梭子自动来回的‘嚓、嚓’声震耳欲聋,根本睡不着觉”。(66)类似的夜班体验,也是一般挡车工共有的。平平回忆,“我对运转班很不习惯,轮到要做7个夜班时,上夜班总是睡不好。当时我家住在南京路的老式大楼,是长走廊。轮到我上夜班,白天在家睡觉时妈妈总在房间门口看着,招呼过往的邻居‘轻一点’。后来,邻居们只要看到我妈妈在房间门口看着,就知道我又做夜班了。当时厂里每到夜班请病假的人就较多。我对做夜班始终不适应,常是哭着去上班,连续做到第三个夜班时,总是硬撑的”。1972年1月傅莹从三十一棉半工半读学校毕业分配留厂,“当时身高1.65米,体重只有80斤,学的是筒子、粗纱,被分到布机间。做大三班,一般是以6个早班,5个中班,7个夜班为一个周期。轮到连做7个夜班,女工更累,做夜班时大家连说话都说不动,实在熬不住就到厕所打瞌睡,有时站着也会闭眼睡。大家说我们上班就像充军”。(67)伊梅回忆“我开始对挡车工作很不习惯,上夜班特别不适应,整天就是吃饭、上班、睡觉三件事,天天回到家筋疲力尽”(68)。

1979年5月上海的三十棉开始试行四班三运转,1980年1月三十一棉的四班三运转开始实行,闵茗对当时的感受至今难忘。“1980年初,上海棉纺织企业统一实行‘四班三运转’,即早、中、夜各做二班,再休息二天。对比原来的‘大三班’的七个夜班,女工们真有‘翻身得解放’的欣喜。当时我已调到科室工作,由衷地为第一线的挡车女工感到庆幸”(69)。“大三班”在高郎桥地区纱厂走过25个春秋后被画上句号。

对运转班挡车工的作业疲劳如何认定?“疲劳是人不能持续高效率工作的主要原因,经常发生疲劳不仅会使人身心受到损害,还容易引起伤亡事故”。疲劳分肌肉疲劳(体力疲劳)、心理疲劳(全身疲劳、脑力疲劳)。肌肉疲劳指过度紧张的肌肉局部出现酸痛现象;心理疲劳与中枢神经活动有关,是一种弥散的、不愿意再做任何活动和懒惰的感觉,意味着机体迫切需要休息。造成疲劳的因素多且复杂,主要如过度的体力或脑力负荷、作业环境(噪声、温度、湿度、振动等)、个人生理节奏(昼夜差别)及生理状况(性别、年龄、体质)差异、操作方法及熟练程度。(70)从上述信息可以对运转班挡车工工作的疲劳程度有大体的了解:主要是持续性、快节奏、紧张操作,与特定的车间生产环境因素(运转班、温度、湿度、噪声)结合,导致挡车工的心理疲劳。运转班的工作是以机器为车间生产运作的主轴,它8小时的连续运转,组合、控制各道工序工人的全程岗位操作,相互衔接、配合,形成惊人的物质财富创造力。同时工人的操作也如同受机器支配的一个辅助部件。车间内的一切生产设施都是根据产品生产的需要设置:恒温、恒湿,通风、光线、挡车工的巡回操作伴随机器运转的声响节奏,在规定的车弄间,按规定的步速,逐一完成规定的操作动作。在1975~1979年,国外纺织工业职工每人每周平均工时,一般多在40~42小时。(71)按每周工作6天计,每天工作6.5~7个小时,相当于减少1个工作日(8小时)。

第三关是各车间频繁加班、举行操作测定、比,学、赶、超。青年工人则是加班、竞赛的主体。平平当时在细纱车间,“当时车间对挡车工的操作测定很严格,每人要管几条弄堂,巡回时,走几步必须要回头看,要做的动作毫不含糊,都有具体规定,测定员只要往你的弄堂前一站,就是查到你,如不合格要扣分。‘摇车头’(生产组长)在跑巡回时,如发现有人不按操作法操作,她就会敲着‘摇手柄’脱口大嚷。那时我们刚进厂的小青年都很怕她。”傅莹回忆,当时车间每月还有操作表演,促进大家提高操作技术。粗纱车间的闵茗回忆,“车间和班里的领导对产品质量也抓得很紧。最简单有效的办法就是频繁举行各种操作技术测定,既有质量要求,又有速度要求,经综合评分后再分成四级,即:优级、一级、二级和三级,三级为不合格。若测定为三级,测定员‘小先生’会天天盯住你,督促你反复练兵、测定,直到合格为止。我们这批差不多同期进厂的小青工,因为挡车时间短,技术水平还不稳定,自然就成为‘小先生’重点关心的对象,三天两头让我们练兵,还不定期地让我们关车后在班组内外进行比赛,我们都感到有压力。唯一的办法就是勤学苦练,用心揣摩,几次比赛后,多数人的操作测定成绩得到提高”。(72)

1970年代后期到1990年代前期,三十一棉的厂工会配合行政组织的全厂劳动竞赛主要有四次。1977年的首届操作运动会、1978年各车间开展质量、产量、节约、安全、劳动、出勤、设备运转管理、双革、班组管理、爱国卫生十面红旗社会主义劳动竞赛。1989年上海纺织工业系统开展班组升级赛,制定一级(先进)、二级(文明)、三级(合格)的班组考核条例,1990年开展班组升级赛,到1992年全局3.4万个班组中,一级10%、二级30%、三级60%。期间厂团委组织青年开展操作练兵。1982年8月组织130名青年成立“战高温尖刀连”,1984年4月被命名为“市新长征突击队”;1983年4月与厂工会一起组织12名后进转化青年组成“新风突击队”,进行义务突击劳动(一年后发展到170余人);1989~1992年厂团委每年在团员青年中开展评选“十佳明星”活动。(73)闵茗回忆,“在1970年代,几乎每年都有学生分配进厂,团支部的一项重要工作是配合党政领导,直接抓青工教育。基层团干部是不脱产的,都是利用业余时间做团的工作。早班下班后,团支委们没有一天能够直接回家。当时厂里生产任务很重,团委将组织青年突击队劳动作为团内一项重要工作来抓。我和团干部们在前纺关车(还没到下班时间)后,就分批带领团员和青年积极分子,到后纺车间参加义务劳动,帮助挡车工接头或者做辅助工作,常常要超时劳动一两个小时,非常辛苦。此外,团干部们还要走访团员、青工家庭,与家长面谈互通情况,或者找团员、青年们谈心。遇到青工中有人出现擅自不上班、迟到、早退等违纪情况或有思想波动时,团支委们连中班、夜班的业余时间都得充分利用,一次次上门谈话做工作。在承受每天8小时挡车工作劳累后,还要利用休息时间做团支部的工作,对担负的每项工作又都不敢懈怠,这对我们每个团支委又添一副重担。当时我似乎总是处在过度疲劳又难以摆脱的状态之中,唯一的收获是我对支部所有团员青年的家庭情况基本都了解,还认识他们中不少人的家长、兄弟姐妹,有些同龄人与我逐渐成了好朋友”。菁菁是1981年进厂的学生,她回忆,“我在织布车间跟师傅学习挡车,做了不久我就自己当班了。当时规定学徒期是2年满师,我做一年就满师了。我在织布间当班时,巡回操作要看2条弄堂,弄堂两边各有6台布机,共24台布机。断纱要及时查明是断经,或是断纬,快速处理,尽量减少关车时间;打结必须一次成功,保证产、质量。为了提高产品质量,当时厂里每年都有操作评比。为了提高接头打结的熟练程度,我总是抽空天天练,下班后留下来练习断经、断纬操作。当时车间有两台练兵车,我一般早班、夜班下班就自己去练习,大约半小时。练习打结是在家里自己练习”。(74)

第四关是融入班组集体。运转班的小组是车间的一个小社会,一般是男女按性别分工,彼此性格各异,朝夕共处,亲近熟悉,在某种程度上相互之间的私人感情胜似家人。

容女士(1912~ )回忆,“1945年我经亲戚介绍进申新六厂做记录工,我进厂后在清花间、布机间做过,跟着运转班翻班,在厂里时我总是在班组读报,在里弄里也是这样,像读又像讲,我读得清楚,没有疙瘩,大家都愿意听我读报,我在厂里做时,工人一个也不认识”。容女士虽然也在车间跟运转班,但她的工作是独自安排,与一般工人直接接触不多。但是在运转班小组的男女工人必须是融入日常工作小团队的一个成员。平平回忆,“在我进三十一棉时,各车间女工的籍贯也各有不同。细纱车间是本地人、无锡人多;织布车间江阴人、常州人;加工车间苏北人多。老师傅都有些同乡观念,但他们愿意帮助徒弟,不在意你是不是同乡人。一般谈得来的关系会很好,如是性格不同,彼此谈不拢的也会有不太融洽的。1968年我们这批学生进厂时,人数较多,班组一般10余人,我们这批学生约4人。此前进厂的青年一般被称为‘老青年’。车间同事之间一般同班组的,上班同路的、工种搭档的,班头一样的人员接触机会较多,更熟悉一些。老工人中也有互称姐妹的。厂里的男工找本厂女工谈恋爱、结婚的较多”。三十一棉是每月20日发工资,对到年龄退休职工的规定是到龄当月,可以做到10日回家,仍享受全薪一个月。“所以9日这天,将退休的职工在工作结束后就戴上大红花,班组职工敲锣打鼓与他一起绕车间走一圈,第二天由车间工会带着退休证(放在镜框内)、礼物(伞或枕套等)驱车送到退休工人家中。也有些班组会开班组欢送会、大家一起喝茶、拍照”。后来平平调做常日班,“厂里的常日班是另一种工作环境。有揩车,平车,还有机修工,日班里的女工一般是辅助工,受男工的影响,她们相互之间谈笑也说粗话,口音也有学苏北腔”。袁文回忆,“厂里同事之间的称呼,较多是按共事时彼此的年龄互相称呼,尽管后来各自身份有变动,做工长、科长、书记、厂长,但原来的称呼仍不变。如年龄小的就称‘小张’等,年龄大的就称‘张师傅’等,如认识时某人有职务,称‘王科长’,也就一直这样叫下去。也有起绰号,如叫‘黑皮’等。我们班里约160个工人,男工组(机修、辅助工)2人修机工,1人修小机,2人上皮带,6~7人摆纱。我当时是男工组唯一的党员,大家开始就称我‘党员’,我一般不叫别人绰号”。“班组有‘一长五员’(生产组长、宣传员、治安员、生活员等),工会互助金,每人一次性出10元,就可加入互助会,经班长同意,可凭卡借钱。最多50元,还款方式可以扣工资,也可以还现金。我在班组工作3年,同事之间利用业余时间互助。如有两家工人翻造房子,在前期准备工作时,我们青年人利用业余时间帮他拉砖、木料等。(75)

班组的同龄人之间一般关系更密切些。闵茗回忆,轮到做晚早班,“有时候我们一帮小青工们中,路远的与路近的自由组合,几个人事先约好,夜里到其中一家去挤一晚。我住得远,老是去‘蹭睡’。中班下班后,我们几个一路说说笑笑、热热闹闹地回家,先吃这家大人早就准备好的夜点心,再挤在一张床上或打地铺睡地上。其实,这个晚上是休息不好的,因为大家感觉非常新鲜、兴奋,还有那么多说不完的话,要不是第二天一早得起来上班,真能聊个通宵。睡了五六个小时,大家再一起去上班。这么一来,既给单调疲乏的上班生活稍稍增添了一抹亮色,又增进了友谊,我们乐此不疲”。1976年闵茗离开车间班组,“多年以后,我常常会在梦中回到熟悉的车间,梦见自己在接头、落纱,与小组里的师傅们一起劳动的情景,这大概就是根深蒂固的纺织情结吧”。(76)纱厂班组的经历,在体力上是难以承受的重负,在感情上却建立了班组成员之间的了解、亲近,滋生一种同命运、共奋斗的认同感。

三十一棉理论训练班部分人员(1976年1月)(傅莹提供)

第五关是新青年、老青年长期处于低工资水平。由于1958年8月进厂新工人上岗工资标准36元,起薪低,于是统一增资。1960~1970年代中期,上海市国营单位职工平均工资呈下降趋势,1965年69.58元,1976年为57.2元,下降17.8%。(77)期间进厂的青年棉纺织女工的工资,与老师傅相比明显减少。雪珍1965年毕业留厂在布机车间做挡车工,2年满师,当时轮转班的中、夜班都没有津贴。‘文革’中津贴是夜班2角7分/天,中班1角5分/天。(78)“我满师后工资是41元3角,1973年加到47元。1978年有2%的人加工资,一个班近百人只有1~2人能加到工资,我的工资增加到58元8角”。(79)厂里挡车工的起薪比普通工(36元)略高,但不按岗位分档,低于原有挡车工起薪标准。‘文化大革命’期间进厂的纱厂青年女工按全市统一新职工工资标准,2年满师后,一律36元,起薪低。工资调整由市纺织局统一安排。自1972~1984年,合计增资4次,根据表10-2,每次平均增资面约52.43%,每次平均增加4.07元,增资人每次平均增加6.04元。

表10-2 上海市纺织系统职工加薪一览表(1972~1984年)

说明:根据《大事记》摘录。

资料来源:施颐馨主编:《上海纺织工业志》,第42、44、45、47页。

“文革”期间三十一棉职工唯一一次加薪是1972年4月。三十一棉根据上级指示,进行低工资调。(80)傅莹回忆,“进厂3~4年后,厂里加工资,我们分5元、7元两档,加7元的只有1%~2%的人。我被评为加7元,后来我表示让给另一个获得局先进工作者的师傅,她家里负担重,比我困难”。(81)1977~1992年的15年间,三十一棉职工有7次加薪机会。1977年33%的职工调整工资,平均增资6.73元;1984年3月根据国务院(1983)65号文件,对在职职工进行全面考核,全厂7146人调资,平均调资一级。增资面68.47%,平均增资10.90元。(82)在三十一棉,无论老青年、新青年都延续了工人节俭的消费方式。傅莹回忆,“为了好好上班,我在厂里的宿舍(不收费)住了8~9年。当时一间大房间住20人,两层铁床,我睡上铺。整天像个机器人,上班、吃饭、睡觉。当时我每月给家里20元,自己买饭菜票约10元,吃得很省。轮到做夜班,下班后就回宿舍睡觉,到下午四五时吃个馒头,半夜吃碗面,或者饭加卷心菜、猪油渣汤(3分),总是觉得吃不饱”。平平回忆,“我的学徒是两年,工资第一年记得是17.84元,第二年是19.84元,满师后工资是36元一直拿了六七年。那时家里不需要我补贴,但我每月把所有的收入,包括夜班费、加班费都交给母亲,然后再由母亲给我买公交车月票,给5元钱零用。记得当时我每月饭费好像只要2元就够了。因为有时候只要买2两白饭,菜是家里带去”。闵茗“进厂第一年是运转操作工种的学徒,津贴为16.84元,第二年加到18.84元。进厂两年学徒期满,按期转为正式工,工资统一调整为36元。我工作后,每月的工资,除了留下饭钱、车费和很少的零用钱共计约10元左右外,其余部分都给妈妈作为家里开销用”。罗苏文回忆1972年曾在三十一棉女工宿舍住宿半年,“当时我们每月统一的助学金是17.40元,一日三餐都在厂部的食堂吃。我们的伙食花费很省,记得早餐一般是一碗2两的拌面,加1分猪油、1分酱油,排队的工人也不少,有饭量大的同学就加2分钱的猪油、2分钱的酱油;午餐经常是买几个鸡头(5分1只)加一份蔬菜,感觉很不错了”。伊梅“在新工人工资定级时,班组其他新工人都是41元,我是唯一的43元,当时我们车间新工人定级为43元的只有2人”。袁文“我回上海后,因弟弟婚后已住在家里,我就住到厂里单人宿舍。平时在宿舍睡觉,回家吃饭。我住在宿舍时上三班,轮到上夜班,下午就到沪宁戏院看电影,当时观众很少,能买当场票,约0.20~0.25元,1982年后我没有再去过沪宁戏院。开始半年月工资36元,后来加到43元,到结婚时才51元”。(83)

1980年代中期,三十一棉青年职工起薪低,根据工龄分为六档。1985年10月,三十一棉车间技术工人转正满1年后,经考核定级,定级工资一般为45元;三级工可定49元,四级工可定53元。1986年1月规定运转工人工资按岗位、工龄分档定薪。一岗工人工资按工龄分6档:93元(1975年前)、88元(1976~1978年)、84元(1979~1980年)、79元(1981~1982年)、70元(1983年)、60元(1984年)。(84)“1990~1993年厂里改革,搞岗位工资。(85)高郎桥纱厂区从杨浦厂到三十一棉的上述三个时期,年均全员劳动生产率的不断提高。第一时期:1961~1965年平均12502元/人年;第二时期:1966~1976年平均是16406元/人年,约是第一时期的1.31倍;第三时期:1977~1992年平均是21766元/人年,约是第二时期的1.33倍,约是第一时期的1.74倍。期间近万男女职工却长期承受着相对微薄的收入。1982~1987年的6年间三十一棉职工年均7832人,认购国库券7631人,占职工年均人数的97.4%,认购金额1566090元,年均261015元,每人年均34.2元。(86)这笔持续6年的年度支出,相当于三十一棉青年职工月薪的75%—80%。正是广大职工的竭诚奉献,创造出三十一棉在1980年代最后的夕阳红。

第六关是补文凭。由于这批返城顶替进厂的青年在“文革”期间学业被迫中断,1980年据中央8号文件,对新进厂职工进行文化、技术双补教育。三十一棉青年工人中参加技术补课的约4000余人,结业3727人,完成双补教育应补人数80%的指标。(87)这些生在红旗下,在“文化大革命”期间被迫中断学业,在1968年、1979年因政策原因聚合到三十一棉的男女青年,就成为这家百年老厂最后20余年的基座。袁文回忆,“为了补文凭,我在1980~1990年业余读了10年书,初中、高中由厂校老师上课,当时工人必须补初中文凭,补高中文凭的工人不多,补不出也照样工作。当时我在车间工作,参加厂办的复习班,读完初中。当读到高中第2门课程时,我已在科室工作,可以利用部分工作时间学习。当时我妻子也在补文凭,女儿小时候先送到厂里的托儿所,她有些不适应,身体不好。后来孩子是丈母娘帮我们带的。到女儿上学时我们一家三口都要读书,我上电视大学总共要学16门课程,我考出5门后感到业余时间学习实在太紧张,家里事也需要有人安排,当时我就没有再继续读下去”。伊梅是生产、学习双肩挑,“进厂初期我还要补初中文凭,当时参加脱产2个星期的补习,我拿到初中文凭。后来我又自己补习高中文凭,在上夜班时,边巡回边背题目,终于通过考试获得高中文凭。我曾经听过几次法学自学考试的课,后来也没能坚持读下去”。雪珍提干后参加进修,“1984年我报名读夜校,参加补文凭的学习。先是参加高中的自学考试,通过后,晋升为技术员技术职称。接着我又读完行政管理大专班,晋升助理工程师。结果一年不满厂里就要关门了”。(88)

三十一棉干部文化培训班部分人员(傅莹提供)

第七关是女工在病假、经期、孕期、哺乳期的工作多有不便。由于女工是一线操作工,多数女工回忆三十一棉女工请病假一向是不太容易的事。老工人秀珍回忆,“厂里的职工如果没有热度,就请不到病假”。武先生认为,“厂里的医务室看病,开病假要听车间领导的意见等,如任务紧张、人手不够时工人就难以开到病假休息。有时厂医不开给工人病假,就建议车间安排该职工在工作时调休(上午、下午各1小时),但工长遇到人员紧缺时往往难以落实,是很头痛的事”。傅莹回忆,“纺织厂工人请病假很不容易。我一次胃痛很厉害,不能上班,看急诊后医生开了病假,是我妈妈送到厂里,但是当时的工长认为还是不行,一定要我本人到厂里来。我妈妈回家后,我只好又硬撑着到厂里来。厂里对工人请病假很严格”。菁菁回忆,“有一年的夏天,我下楼不当心摔下来,小腿扭伤,红肿,还是上班,不能挡车,是换做其他工作”。袁文回忆,“工人如睡眠不好,夜班就特别疲劳。厂的医务室楼上有6~8张病床,有时夜班,生产不太紧张时,让身体不好的工人可以休息一下。我一次夜班脚趾被落下的纱锭砸伤,食趾骨骨折,无法上石膏,肿得厉害,就在医务室休息过”。(89)

由于女工是纱厂一线生产的主要工人,劳动力紧张,在经期、孕期、哺乳期往往享受不到重工业女工那样的“照顾”。平平回忆,“我有痛经,到时候也不能请病假,只能在医务室吃止痛片躺2小时再去挡车。后来由于车间里粗支纱的花衣较多,我做挡车工时常引发角膜炎,大约在1972年我被调出运转班,换到车间常日班做保养工,俗称揩车”。“1972年我怀孕3个月时,一次与多人一起扛罗拉(铜制大型部件)时用力不慎,结果导致流产,第一个孩子没有了。后来怀第二胎时,曾保胎3个月,没有再发生意外”。上海纺织系统规定哺乳期女工每天有两次30分钟的哺乳时间(上班时间),八个月内不值夜班,以保证婴儿有规律地得到母乳喂养。(90)伊梅回忆,1980年她在怀孕7个月后,每天上班有工间休息1小时,但仍须上夜班。直到预产期前半个月因患妊娠高血压住进医院。产假结束后上班依然是翻三班。哺乳期每天有1小时喂奶,一般是早班喂奶,中班、夜班不喂奶,自己休息一下。“我在怀孕初期妊娠反应很厉害,因严重呕吐引起咽喉红肿、发烧、喉咙出血,仍坚持工作。生完小孩我上班后,因为婆婆已80多岁,又有心脏病,我就带了孩子住到娘家。每天我妈妈推小车送我的孩子到厂门口‘抱奶’,我给孩子喂了半年的奶,当时每天2次到厂的门房间后面的一间小房子坐下喂奶,其实我当时没有多少奶,主要是可以利用喂奶时间休息一下。孩子后来一直是我妈妈照顾,5岁时到里弄幼儿园,每天是公公、婆婆接送”。1987年12月二十七棉正式贯彻女职工保护条例,成为上海纺织行业首家实行女工四期(经期、孕期、产期、哺乳期)保护的企业。(91)同期三十一棉也有类似的措施。怀孕后期的女工一般受到照顾,做些辅助性的轻工作。雪珍回忆,“我怀孕7个月时,每天上班可以中间休息1小时。在婴儿的哺乳期,按厂里规定,第1~10个月时每天有2次喂奶时间,各半小时,由于北织距离哺乳室路较远,北织的女工每次喂奶有40分钟;10~12个月的婴儿一天只有一次喂奶时间。我有2个孩子,大的孩子是外婆天天抱到厂门口让我喂奶,但是我奶水较少,只占孩子一天食量的三分之一,在小孩6个月时我就没有奶了,也许与工作辛苦有关系。第二个孩子是我上班带来放在厂里的托儿所”。(92)傅莹产后因为家里距离厂很远,“我产后72天上班,孩子就是交给妈妈带,他只能吃奶粉”。(93)1980年代中期,这些晚婚晚育的大龄女青工正是三十一棉生产骨干。1991年三十一棉实行女工怀孕满7个月,直到生育,给予工间休息1小时和一定的营养补贴。女职工产假、住院,发15元慰问品。(94)1992年厂托儿所开设10个班,入托婴幼儿200人;托儿站8个班,入托婴儿160人。(95)

由于女工长期的工作辛劳,家务事通常只能由各自家庭成员分担。一些夫妻同厂的工人,如果丈夫是常日班,做三班的妻子一般少做或不做家务;如果夫妻都是做三班,家长很累,孩子也要较早分担家务。袁文回忆,“厂里男工谈恋爱找本厂女工也不少,有些原来是同一个班的,婚后考虑到要照顾孩子,又要求调开”。伊梅回忆小时候,爸爸在纱厂,妈妈进厂做外包工,都是做三班,“我们姊妹都是奶奶、外婆帮忙带的。我小时候捡过煤渣,用煤渣点火烧煤球炉,上中学后家里烧煤饼,我也没有时间捡煤渣了。我在家里要烧煤炉、洗弟弟、妹妹的尿布。我家斜对面就是一个小书摊,看一本1分钱,我喜欢看书。当时妈妈连一分钱的书也不让我去看。要我做家务事,烧饭、拎水、带弟妹”。(96)

当上述七种体验融为一体,形成一种相对固定不变的终身制的职场环境时,那些连过七关的新青年对于捧着挡车工这样的“铁饭碗”又会怎样想呢?

伊梅1979年进三十一棉做挡车工,当年结婚,第二年生育。她快速完成从知青到纱厂女工骨干、从单身青年到妻子和母亲的身份转变;从辍学下乡到夜校补习,获得高中文凭。她对于自己的多重角色都尽力兼顾,扮演得很出色,也很劳累。“当时车间对挡车操作的测定是按周、月考核,我操作动作熟练,速度快,全是优级。我在喂奶期,全厂青工比赛我仍保持全优、第一名,还得到一个奖品(瓷盘)。后来车间要培养我成为班组的多面手,就是挡车、落纱、筒子间,样样岗位都要拿得起,哪里需要人就到哪里顶班。后来我成为班组的生产组长。我挑着这个担子,也越来越感到挡车工作实在是太累了,有时我当班连站也站不住了,只能蹲在地上歇一会;上夜班时我常看见有女工到厕所打个盹。当时觉得挡车实在太累,尤其是夜班实在吃不消。有了孩子后家务事多,自己身体也不好,这时我只有一个想法,只要不做夜班,随便让我做什么我都愿意。1980年厂里改成四班三运转,每周早、中、晚班各2个,休息2天,我感觉比大三班好得多,但自己体力上已经难以胜任挡车工作了”。

闵茗认为,“由于连续翻班、加班,缺乏充足的睡眠,我的情绪受到很大影响。原本就不太强壮的身体更差,想请病假又非常困难,今天想来,我觉得完全是倚靠家人对我一直细致入微的照顾,才最终承受住从一个中学生向纱厂挡车工的蜕变”。“经历了连续五年的大三班挡车工作后,我调任轮班记录工”。“依然要上三班,但劳动强度大大降低,上班在工务室(即工长办公室)。除了每天两次到车间‘抄亨司’(即抄录每台并条机、粗纱机车头‘亨司表’上的数字,作为计算产量的依据)、‘点圈圈’(即清点清花花卷只数)走巡回外,大部分时间都坐在办公室。工作主要是记录、统计整个班的产量以及职工出勤情况,填写相关报表。完成这些工作大约需大半天时间,剩余的时间可以自由安排”。记录工“被认为是运转班工人岗位中最好的工种,它让我摆脱了长期以来难以承受的繁重体力劳动”。(97)

菁菁回忆,“我在布机车间挡车岗位上对完成车间的指标、产量、质量,都认真去做。关车吃饭后,我总是早点开车工作。我对做夜班心理上也有压力,白天除了吃饭就是睡觉,还是睡不好。到下半夜4点钟,有帮工来换我才能上厕所。如果身体不好,请病假不太容易”。“当时我家住在石库门里弄,里面住着4家。遇到上夜班,我白天睡觉只能用游泳的耳塞塞在耳朵里,无法很好休息。我进厂后除了上班,没有时间娱乐、运动。几年后,我觉得挡车工作有些单调,一直做下去太辛苦了”。平平回忆,“进厂后因日夜三班倒,再加上抓革命、促生产,连正常休息日都在加班,根本没有时间顾到个人的兴趣爱好”。(98)

“文化大革命”期间三十一棉的文体活动一度停顿,1974年工会陆续恢复阅览室、图书室,乒乓台设在二食堂的走道上。然而经常性的加时劳动、厂休加班,使青年工人几乎没有休闲选择,甚至正常休息也被挤占,她们很多人的日常生活只能是两点(家、车间)、三件事(吃饭、睡觉、上班)的循环。

当一个人因为从事一种职业,得到的只是持续的极度紧张、单调、疲劳、清苦,以致使他丧失追求自我兴趣的动力,无法丰富自己的人生体验,这样的职业环境实际上已不可能帮助一个人的健康成长,从业者的自我个性、兴趣、梦想受到抑制、吞噬,青工的肌体健康状况呈现下降。这样的工作岗位自然也失去对从业者的吸引力。1980年代初期上海的棉纺织厂工人工作辛苦,工资偏低,以致在本地招工已很困难,只得招收外来合同工补充。1981年6月十七棉、中国纺织机械厂、上海二纺织机械厂、上海柴油机厂4家试行招收合同制工人,当年共招353人。(99)1984年上海市劳动局制订《上海市国营企业实行劳动合同制的暂行规定》,纺织系统从郊县招收合同工,补充劳动力。同期三十一棉工人来源也出现重大变化。1986年1月三十一棉实行聘用退休挡车工,年龄放宽为女57岁,男65岁。(100)1986年又开始在市区招收合同工336人,长期工19人,短期工167人,并开始在市郊奉贤招收农民轮换工150人(合同期7年)(101)。1987年三十一棉的在岗职工有8种身份:固定职工、合同制工人、临时工、轮换工(102)、征地工、集体企业借调工、正式聘请的退休人员及外借人员。(103)1989年4月,三十一棉在厂区(眉州路592号)搭建活动房4间约75平方米作为合同工宿舍。(104)1992年三十一棉实行分厂承包,各分厂自行招录合同工。(105)同期,三十一棉的广大青年职工即使清楚自己的职场体验,往往因为没有个人财产积累,没有其他教育或职业培训的经历,除了少数人在厂内可调换岗位外,一般职工已难以离厂转业。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。