女工的机遇与限制

世界著名管理学家德鲁克认为,20世纪的工业社会是一个与以往迥然不同的崭新社会,并且是一个世界性社会,这个崭新的社会拥有一个特殊的社会机构,那就是工业化企业。大企业无疑是特殊的社会结构。美国亨利·卢斯(HenryLuce)经营的“集团式报业”依靠集团形式出版《时代》、《生活》、《财富》等杂志,其出版工作在很大程度上实行了流水线作业。苏联集体农庄是最先将大生产原理应用于农业的实例。这些大企业都毫无例外地运用了大生产技术。(27)

下班的女工(法,卢米埃弟兄,1895年)(引自[英]理查德·豪厄尔斯著、葛红兵等译:《视觉文化》,广西师范大学出版社2007年版)

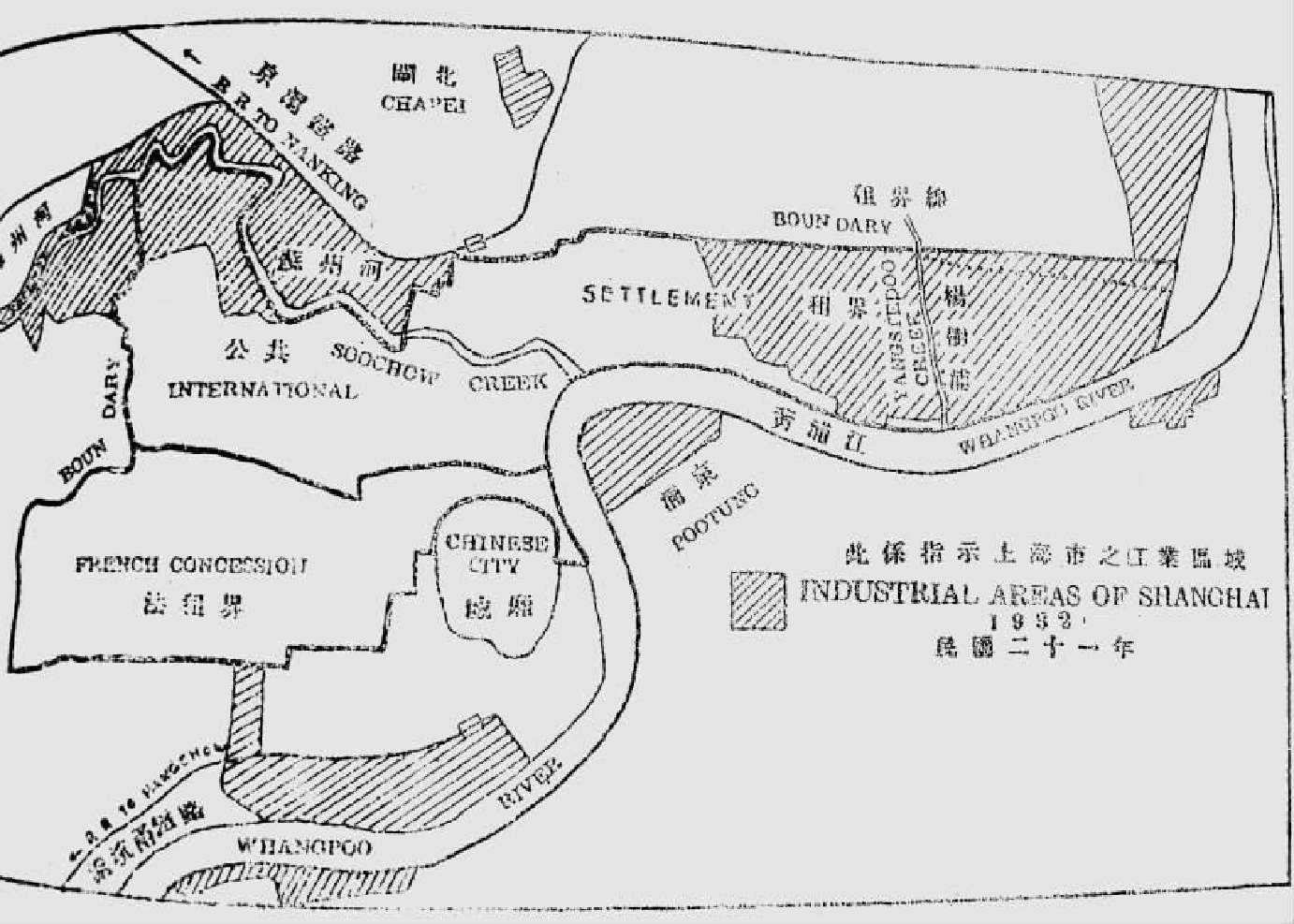

民初在沪的轻纺工业(棉纺织、缫丝、卷烟等),既是采用大生产技术,又是劳动密集型产业,也是吸纳女工就业的主要产业部门。从女工人数总量、分布的集中程度论,均以纱厂女工居首位。20世纪前半期是上海工业化进程快速推进期,来自邻省乡村的女性劳动力在1920年代后源源涌入上海,导致来沪谋生的贫困人口剧增,劳工就业压力增大。在沪纱厂招工多由工头控制,工人进厂往往要托在纱厂从业的亲属、同乡、熟人介绍,向工头送礼。相当部分未成年女性成为纱厂女工。

包身工与养成工

近代在沪纱厂未成年女工的来源,大体包括童工、包身工、养成工三种。

日商纱厂童工、女童工(引自[美]洛易斯·惠勒·斯诺编、王恩光等合译:《斯诺眼中的中国》,中国学术出版社1982年版)

民初在沪纱厂的童工主要来自纱厂附近本地人农户家庭。1924年工部局《童工委员会报告》称“本委员会看见许多劳动着的童工,其年龄不可能超过六七岁。这些童工中,有些并未经正式受雇的工厂许可,而是他们的母亲把他们带到厂里以便得到照顾的”。“有许多幼童是跟着自己父母来劳动的,有些则是自己单独来的。这类童工每一班工资是银洋二角”。(28)王富英(1910~)是家中最小的女儿,小名叫郎妹。据她回忆,8岁时家住五角场的浣纱浜(国权路东,今营口路浣纱新村),她是由父亲背着到老怡和纱厂(建于1896年,今上海第五毛纺织厂,杨树浦路670号)“上工”的,当时她在车间将落在地上的铜管拾起来,她没有工钱,只是中午在厂里吃顿饭,学着做些杂事。厂里像她这样的小孩不多。(29)中中回忆,“我母亲(1919~)的娘家在引翔港马玉山路(今双阳路)赵家宅,就在当年三友毛巾厂的边上。外祖父是泥瓦匠,在瑞镕船厂(今上海船厂)做工。母亲12~13岁就进纱厂,母亲人较矮小,刚进厂干活时要站在凳子上给断纱接头。后来因年纪太小,家里让她停工一段时间,过了发育期再去上工”。“母亲有一个姐姐、两个妹妹,都是纺织工人。”(30)纱厂女童工的从业年龄一般多在10岁左右。当时工部局的权限只是禁止或限制童工的从业年龄,或某些特种工业雇佣童工,而不能对雇佣童工一概加以禁止或限制。秀珍(1917~)是崇明人,小时候住在引翔港舅舅家,“1931年,我14岁,刚进厚生厂时先做一个礼拜的夜班,主要是摆铜管,工资每天2角。后来我挡车。我们上班是一天做12个小时,6(点)进6(点)出。从我住的引翔港到厚生厂有3里路,现在的龙口路当时还是一条河浜,我们上班就沿着这条浜走,周围还很冷落。我们一起上班的有6个小姐妹,住在我们周家湾的4个,住在陆家浜(观音庙附近)2个,我们就约好一起上班,下班时也等到大家一起走。上班时,我们每人带好钢精的饭盒,里面是冷饭、咸菜,还带一个小铅桶,可以装喝的水。进厂时,我们要拿小本子给门房看,下班出厂让抄身婆检查时,我们总是手拿空饭盒,摇动几下让里面发出声响,表示里面没有东西”。“上班时,我们穿油衣裳(自己的旧衣服)套上厂里发的饭单(即围单),穿布鞋。当时做细纱间,是一只木棍(31)有8个纱锭,一车(俗称一条弄堂)有4只木棍,一共32只纱锭。如果看半条弄堂(即2只木棍,16只纱锭),每天4角;看一条弄堂是每天7~8角,一个月6~7元,后来是十几元”。(32)从车间手工操作技能看,十几岁的童工接受能力一般没有问题。“童工在运转班,12~13岁学接头操作很快,这很像小孩学钢琴、拉提琴、打字、打电脑,容易掌握,速度都比成年人要快一样”。(33)但是她们却被迫过早承担自养,甚至要分担家庭经济的重任。德鲁克认为,“重要的是,工业体系雇佣童工的现象具有破坏性和残酷性,并且必须予以禁止。但是,这样做并不能解决工业社会的儿童问题”。(34)

包身工是童工的一种类别,一般是指近代中国受资本家、包工头双重剥削,在包身期失去人身自由的未成年女工。以上海为例,包身工的分布及人数大体有如下特点:一是以中外大中型纱厂相对集中,主要在1920~1930年代。人数尚无系统统计,据孙宝山估计,全市包身工1932年约1万,1937年上海基督教女青年会调查称在沪纱厂包身工约7~8万。(35)

包身工的雇佣关系涉及四个方面。

雇主:即厂方委托包工头到农村间接招工的人。

包工头:间接招工的中间人兼包身工的监管人,又称“带工”老板,他们一般是回故乡招雇女孩。由包工头与女孩家长订立简单的口头或书面契约(包身契),包身费一般是银元30~40元(分3次支付),期限一般为1~3年(有时延长到女工出嫁时止)。包工头在每个包身工身上赚的净收入是她们全部工资的60%。(36)在包身期内,包身工的工资归包工头(有些厂方将包身工的工资直接交给包工头),由包工头提供食宿;生死病灾听命。

包身工:外地未成年女孩,在包身期内,人身自由权、就业自主权、收入支配权均受到包工头的限制。部分包身工在契约期满后若干年内,仍被迫以“带饭工”(月缴包工头膳宿费7~8元)为过渡期等。

包身工的家长:包身契约的签约人,议定酬金(即家庭津贴),按契约获得包身工的部分工资,并将包身工的劳动力使用权有偿转让给包工头。

包身工现象在1920年代中期曾引起租界当局的注意。1924年工部局《童工委员会报告》称,“包工制很普通”。“本委员会曾听到证人说,有些包工头从农村骗到幼童,仅给其父母每月2元作为幼童做工的报酬。这种幼童在厂里工作后,包工头从每个童工身上每月可以赚到银洋4元的利润。这些幼童食住情况常常十分恶劣。他们自己得不到一文钱。他们的生活情况与奴隶无异”。(37)

1930年代在沪纱厂的包身工终日往返于住地与车间之间,处于一个与社会隔绝的生存环境中。厂方对于包身工的处境讳莫如深,外界所知甚少。较早反映包身工生活状况的文章有1934~1935年邓裕志的《包身工宿舍访问记》。1935年夏衍多次混进福临路东洋纱厂工房,实地观察,在报告文学《包身工》(38)中记述住宿在纱厂工房区的包身工的生活环境:那是一块长方形的用红砖墙严密封锁着的工房区,被一条水门汀的小巷划成狭长的两块,像鸽子笼一般,每边8排,每排5户,共80户,一间“7尺阔,12尺深”的工房楼下躺着十六七个被骂作“猪猡”的人,共住着1500左右衣服破烂而专替别人制造纱布的“猪猡”(包工头对包身工的辱称)。1930年中期,申新系统部分厂家也参照在华日本纱厂的办法,招雇包身工。抗战前申新九厂雇佣包身工1200余人,她们是从苏北、浙江等地农村招来的女青工,包身期3年,分别归20个包工头包管,提供衣、食、住。包身工进厂后学习3个月就顶班生产。她们的津贴、工资由厂方向包工头发放,包身工每月仅得零用钱2角。(39)

养成工与包身工大体同期出现,1922年日本在华纱厂实行养成工制,是一种学徒制。侧重于招收未成年男女进行短期岗位培训,在雇佣关系、管理上均与包身工性质不同。1925年,在沪的日内外棉八厂实行养成工制的一个目的是打算用养成工替换所谓“不安分”的男工。(40)瞿秋白在文章《上海小沙渡日本纱厂之大罢工》中称“成年男工总要比较强硬些,因此厂里更有一种极奸狡的阴谋——另外专养一批男女幼童,叫做‘养成工’,平日便施以奴隶教育;等长成之后,便想一批一批地将他们调换成年男工,把那些‘不安分’的份子开除出去,——使全厂都是些女人、小孩子,随便虐待剥削而不受反抗”。(41)1930年华资棉纺织厂也仿效这一方式,分派工头到乡村招收养成工。养成工是年龄15~18岁的未婚女性,进厂后由厂方培训技术,提供食宿,发给少量津贴。内外棉七厂工头范老大从苏北骗来的头几批养成工有徐二姑娘、刘柏氏等。她们在集体宿舍住宿,上下班由工头押送,住的地方围有高墙,大门常锁,外人不能进去,门卫是日本人。此外,纱厂工人还要遭受地区流氓的敲诈、勒索,名目繁多,有礼金、更钱(打更巡夜)、拉场子(办酒席)、换季(换全套新装)等。工人中流传“人情逼似债,头顶锅子卖”,女工常遭调戏。(42)

在申新系统,招收养成工的细则由各厂自订。无锡的申新三厂首先试行招收养成工。当时厂方通过广告或致函通知乡间各区长,介绍厂情,吸引乡民报名应试。1934年,申新三厂养成工中,14~15岁的占40%。武汉的申新四厂规定养成工的条件为必须在15~18岁,未婚,天足,剪发,身体健全,头脑清晰,略通文字算术。经测试成绩合格者录用,进厂还须有殷实铺保。养成期3个月,规定每天实际操作8小时,授课3小时,训练期内由厂方提供膳宿,不给工资,津贴:第一个月1元,第二个月1.5元,第三个月2元。3个月结业后须在厂服务3年,最初6个月发津贴,后逐步增加,一年后月薪8~9元,3年后定正式工资。服务期内若中途离厂,除没收保证金外,须追还养成期膳宿杂费。申新四厂职工中,养成工16岁的占38.3%。申新九厂从妇孺救济会招收一批孤女当养成工。此外,战时申新四厂(在宝鸡)全厂职工3361人,其中8~9岁的1290人,占38.4%;1945年11月申新四厂的重庆厂内,职工年龄不满18岁的占全厂工人的三分之一以上。(43)

战后高郎桥纱厂区也试行招考养成工。1945年申新五厂复工后于1946年订购美制机器,1947年借鉴日本纱厂的做法,推行雇佣养成工,使养成工在年龄、身体状况、教育等基本素质方面比较整齐。招工条件是:必须有初小或高小文化程度,品性纯善,身体健康(未缠小脚,剪发,体重100斤左右,身高1.54米~1.64米),能耐劳苦,年龄15~18岁的未婚女子。雇佣手续包括填写详细的家庭情况及志愿书,体检、智力测验、面试。应考人约300人,录取30余人。养成工进厂的第一年属养成期,不发工资,只发生活津贴,养成期满后只发老工人工资的15%。(44)据应试人回忆,最难过的是厂长詹荣培的口试关,他的提问很随意,有的应试人各方面条件都很好,有文化,仅仅被认为对话稍稍生硬,就断定为个性强,不易驯服,不予录用。由于时任申新五厂厂长的詹荣培是浙江绍兴人,故被录取的养成工多来自绍兴、无锡、苏北、沪郊。另据战后进申新五厂当养成工的张雪金回忆,进厂时每个养成工还须提供一家店铺作保证,3年内不得擅自离厂。(45)

养成工在3个月养成期内,由厂方提供食宿及日常用具、制服、津贴(第1个月1元,第2个月2元,第3个月3元)。养成期课程有标准工作法、纺学、公民、国语、常识、音乐、体育等。实行半工半读、以工为主。每天工/读的小时分配:9/3(第一个月)、10/2(第2个月)、11/1(第3个月)。月终考试一次,不及格者留级。养成期满,须在本厂继续服务1年,始能退工,否则须赔偿养成期费用。(46)养成工的伙食是四人一桌,一菜一汤,饭菜限量,早餐是咸泡饭、烂糊面、咸菜或酱菜,很少吃到馒头。中、夜班经常吃糙米饭、喝菜汤。每周一次荤菜,每人一片肉,被戏称为“风吹肉”。另设一间8平方米公共浴池,每周开放2~3次,人多水混,被戏称是“混泥浆水汰白萝卜”。(47)住宿惠工宿舍(眉州路940号)是9间拱型简屋,采用美军丢弃的瓦楞铅皮的盖顶,每间屋内放28张上下铺单人铁床,由56个养成工合住,据原申新五厂老工人林女士回忆,“当时我们住在眉州路厂里的工房内,是集体宿舍,有好几间,按甲、乙、常日班分开住,每间有50多人,都是上下铺,每人有固定的床位。被子是新的,还有箱子。两排之间就像弄堂一样,有一条窄窄的长走道。”(48)

养成工的工作、生活均受到厂方的严密监管。上班前2小时,养成工从宿舍里出来,到厂门口等开门。工作时,每人系一围单,上印各人工号,在“拿摩温”(工头)监管下劳动,其对养成工的处罚分白眼、打骂、立壁角(面壁而站)、罚款、开除等。养成工上厕所时须将围单挂在厕所墙面,便于“拿摩温”“抄号头”(控制用厕时间),如被认为超时,有偷懒、聊天、打瞌睡、多坐之嫌,轻则挨打,重则罚款。故“挂围单”是厂规内容之一;放工时要排队接受抄身;规定途中不得耽搁,半小时须到达住处,点名报到。

由于挡车工是操作性工种,一般3个月即可独立当班。养成工在车间当班时,即承担与一般女工相同的工作量。据林女士回忆,“养成工都是小青年,培训期间养成工全穿制服,每月发零用钱3元。培训期4~5个月,教练员就是‘拿摩温’,又称教新手,她们上常日班,主要教我们练习给断纱打结,还安排到车间跟班操作,早、晚两班,各12小时。培训结束后,这些原来对纱厂不了解的女孩子就逐渐成为生产熟手,能独立挡车了。当时南厂的所有纺车是HB式型号,楼下是细纱间,楼上是筒子间,洋线间是新排的。养成工全部安排在南厂。当时北厂都是老工人,南厂都是青年工人,很不一样”。(49)可见,申新五厂厂方培训养成工是与机器设备更新配套的一项措施。养成工的劳动用品(围单、帽子,筒子间的剪刀,细纱间的铜钩等)的支出也一律列入个人工资中扣除。通过实行养成工的招录,申新五厂完成了新一轮的低成本新工人岗位培训及设备更新。

汪孚礼认为,“纱厂虽号称机器工业,而需用人工之处甚多,有男工、有女工,年龄既各有不同,地点非来自一处;或繁或简,工作各异其门;或浅或深,技能何止一道。精于斯业之各厂,某项工作,其工人应具何项之资格及能力,方可认为胜任,不可稍事敷衍。当其录用之始,检查身体固无论矣,其年龄、籍贯、原有职业及家庭状况等亦须详记而无遗。何项工人,派至何部工作,无论其为生手,为熟手,均须经过相当之训练,非独技艺而已矣。即道德、体育方面亦须注意及之。故就工作而言,固为工厂;论及教育,有如学校;至于互相团结,则更等于一大家庭也”。(50)战后申新五厂、申新六厂在高郎桥毗邻而设,在管理方面各有所长,不同程度向现代企业过渡。武先生回忆,“申新五厂的管理方面科学性较强。荣尔仁负责申二、申五,他在申二培训职员,在申五对工人进行培训,如招收养成工,要求有一定文化,身体健康等。俞庆棠是著名的社会教育家,当时申新五厂能请到俞庆棠担任夜校的顾问是很不容易的事。后来申新五厂、申新六厂、荣丰纱厂三厂合并,申五职工在年龄、文化、技术等方面相对都比较好”。(51)

同乡纽带

当时我国纱厂“工人入厂并无一定之手续,或由女目、机匠招致,或由熟手工人带来,其个性是否与该项工作相符,亦不加以严格之注意”。(52)近代高郎桥地区是华资纱厂区,三家棉纺织厂工人的社会身份往往存在明显的地缘纽带关系。

部分工人与业主或主要经营者有同乡关系。如穆藕初是浦东人,厚生的大股东薛宝润是江阴人、贝润生是苏州人,因此德大、厚生两厂早期工人也以浦东、江阴、苏州人较多。两厂改归荣家集团后,招工以无锡人渐多,阿英的外婆是无锡人,曾是荣家的奶妈,没有文化,缠小脚,就因为与荣家的这层关系,她进了申新五厂当过抄身婆。后来“我的妈妈、舅舅、舅妈等都是我外婆介绍进五厂工作的,阿姨在筒子间。我的外公曾经被安排在五厂做茶房,后来他做不惯,就回乡下去了”。容女士(1912~)是无锡人,“我不是荣家的亲戚,只是同乡。我家有6个孩子,3男3女,我是老二,姐姐比我大3岁。小时候一家人都靠父亲赚钞票,他是一家绸缎社的职员。我7岁上学,读了2~3年。1927年我15岁时父亲就去世了。我的姐姐在上海申新纱厂做老师,姐夫在其他厂做事,她家就住在申新坊。我妹妹在无锡没有工作。1945年日本人打到无锡时,我抱着5岁的儿子到上海,住在亲戚家。1945年我经亲戚介绍进申新六厂做记录工,当时我33岁,瞒了3岁,说30岁”。(53)

此外,1931年厚生纱厂改为申新六厂时,新招2000余工人,职工主要是总工程师曾祥熙(四川人)、工场长汪孚礼(湖南人)、经理荣鄂生(无锡人)的同乡,另有随原常州申新六厂一起迁移来沪的常州人。1947年申新五厂招收近千名养成工时,因厂长詹荣培是绍兴人,这批养成工多来自江浙沪的农户或城市贫民家庭。1947年申新六厂买进国光印染厂时有工人3100人,新任厂长徐树荣(无锡人)在人事调动时将原川、湘籍人员悉数撤换,改用荣家同乡、同族的无锡人,印染部则留用原国光厂人员(泰兴人为主),也保留常州人、苏北人。荣丰老板章荣初是湖州人,荣丰二厂工人分湖州帮、泰州帮。(54)1949年宝娣(江阴人)17岁进荣丰厂,“当时我哥哥是机修工。布机间女工主要是江阴、常州、无锡人;纺部主要是苏北人、北方人。长阳路的门警也是江阴人”。(55)邵有华1945年11月进荣丰二厂机修车间,当时印染的染色间有泰兴帮,印花间有湖州帮,力量相当;布机间苏北帮势力大,纺部本地人多。机修车间、印染部修理工不少是宁波人。进厂第3天就发生安徽帮与苏北帮为争夺工会权力发生争执,造成食堂没有很好开饭,车间也没有很好工作。(56)

在沪纱厂的同乡帮现象是棉纺织厂工人以移民为主的必然结果。中纺十厂(今上海国棉九厂)也有类似情况。由于工人雇佣大多通过“拿摩温”、领班介绍,工人无形中形成了地缘小团体,如北厂细纱间乙班工人90%以上是苏北人,织保部“拿摩温”姓汪,工人中汪姓也较多。机动部铜匠间领班在厂外拜一地痞为老头子,班里工人也拜该领班为老头子。但工人中的帮派活动不大显著,也无固定的组织形式。(57)

由于在沪纱厂招工一般须有在厂的亲属、朋友介绍,俗称“开门票”、“写号头”,并没有严格的年龄限制,“拿摩温”往往也是介绍纱厂女工进厂的中间人。秀珍回忆,“我的外公、外婆都是崇明人,小时候外公、外婆和舅舅一家在引翔港的周家湾靠种田为生。我的父母都在崇明,我8岁来上海,住在舅舅家,帮着种田,当时附近有本地人,也有崇明人。邻居家也有小姑娘做厂的。我14岁那年,有一天,一个‘拿摩温’到我舅舅家来,对我的外公、外婆说这么大的小姑娘怎么不学做生活(指进厂做工)还在种田?她和附近居民都很熟,后来是她给我‘开门票’,介绍我进了厚生纱厂。‘拿摩温’的娘家就在后周家湾,走进走出和附近居民都很熟,她当时20多岁,已经成家,我们原来和她不熟,进厂后我们都叫她大阿姐,她叫我们名字。在厂里她没有打过我们,是我们的自己人。我们车间里是本地人多”。(58)抗战时及战后进纱厂一般除有熟人介绍外,还须通过招工考试,熟手一般没有问题。据王琪回忆,妈妈(1910~)在1940年代进康泰纱厂时,是由表哥介绍的,当时家里借钱买面粉做了些点心送给工头。云仙(1921~)是杭州乡下人,“父母是种田的,我是老大,6岁时父亲去世,[1944年]我13岁同干妈来上海,因为当时年龄小,进厂(今九棉)‘写号头’时我多报2岁说自己是15岁,东洋人问我属相是什么,我一时答不上来。还算好让我进厂了。战后我进申新五厂,是经过朋友介绍。”玲娣(1917~)是本地人,她外公、外婆、父母都是种田的,她回忆,“我们姐妹3个,我是老大,我11岁进纱厂筒子间,做童工,每月5~6元。1945年我舅舅托‘拿摩温’介绍,让我进了申新五厂”。(59)顾元亮(江苏海门人)战后进荣丰纱厂是顶替介绍人蔡正堂兄弟蔡玉亭的名字,直到解放后才恢复使用自己的名字。(60)

通过厂方招考进厂的女工,如果事先已经掌握一些操作技能,又有亲友、熟人帮助,录取的把握就较大。中中称,“母亲12~13岁就进纱厂,事先随熟人混进厂去学‘做生活’,学会后再去写号头,正式进厂干活。写号头也要有熟人才能排在前面”。莲莲(1930~)回忆说:“1944年进上海印染厂(荣丰厂的前身)做挡车工是要考挡车操作的,我奶奶为上海印染厂的门警洗衣服,认识门警的班长,就恳请他帮忙介绍我进厂做童工。他教我一个办法,就是先在夜班时进厂,‘偷学’筒子挡车操作。学会了就到厂部报考熟练工。我就上了2个星期夜班,偷学挡车操作技术,然后顺利通过招工考核,1944年8月我进上海印染厂筒子间做挡车工。当时还不满14岁。”金娣(1915~,江苏省宜兴人)说,“1945年我30岁时已有2个孩子,是托杨树浦的房东介绍,参加了申新六厂的招工考试,通过后,我就在布机间做拆布”。(61)据居住在高郎桥地区的三十一棉96名退休女工的籍贯显示:苏北籍40人、苏南籍34人、浙江籍11人、本地籍8人、其他3人。这也符合江苏人一般在上海纱厂女工中比例相对最高的特点。(62)纱厂招工注重地缘纽带的现象与女工劳动力市场供大于求有关,进厂意味选择较有保障的生活;纱厂业主、管理层招工选择雇用同乡进厂,也便于对工人的沟通、约束、管理。1946年3月,申新五厂被遣散的400余工人为复工进行交涉,后厂方招用了这些被遣散的老工人。(63)

战后申新六厂招收工人是由工程师、工头对挡车工的接头熟练程度进行考核,还需要具有亲友关系的第三方提供担保责任。“职员、工人录用进厂时都要填写保证书,表示遵守厂里规章制度。担保人与被担保人一般有家族关系或亲缘关系”。(64)

车间环境

高郎桥纱厂区为数千女工提供了近代大机器生产的工作环境。尽管她们不少人是两代同厂,但她们的工作已完全不同于以往家庭劳动的性质。是按工种分工、组合,按工序编排,独立操作,又互相衔接形成一个连续的生产流水线。

1946年进申新六厂的武先生回忆,“如果不考虑地价因素,纱厂一般采用平房是最合理的,便于运输、采光,造价便宜。当时在上海的日本纱厂车间都是平房,宿舍是两层楼。裕丰是10万纱锭分4个车间,日厂规模、设计、安排较合理。日资纱厂设计时空置地一般留得较大,产品移动运送方便。由于日厂技术封闭,上海华资纱厂一般采用英、美设备,运转管理人员从日厂来的较多”。

德大、厚生的厂房均为平顶,“平顶的车间内层高4米,高的有4米半”。荣丰是锯齿形屋顶。申新六厂厂房是整体设计的,车间采用一处平房、两幢两层楼建筑形式,两处建筑中间有两堵墙,中间有弄道。申新六厂的车间利用是按棉纺织加工程序排列:清花车间(3000平方米,平房)西侧接楼下一层并排两间(各4500平方米):即南前纺、北前纺;然后是楼上并排两间:南细(4500平方米)、北细(2500平方米)及加工车间(2000平方米,回纱、经纱)。总面积包括4个大车间,每个在4500平方米,车间内机器所占面积约为80%。申新六厂这些车间层高在4~5米,安装日光灯。”工人最多时约4000人,其中分配在纺部2000人、织部500人,余下1500人在印染、总务、机动(生产后勤:修车、电机、车、钳、!、铣)。申新六厂的车间总面积约2万平方米,5~6万纱锭,每班工人约500人,在华资纱厂属中上规模,当时10万纱锭属大厂。(65)这一生产流水线将不同工序的男女操作工组合成既是互相紧密联系、又是被机器分隔,各自受机器支配的单独操作。

战后高郎桥三家纱厂的产品各有特点,申新五厂规模为5万纱锭,无织布;荣丰是小纺(1万纱锭)、带织布,当时资金较少,想办法以生产棉毛纱(即染色纱)为特色,争取部分市场。申新六厂有6万纱锭,带织布。当时申新六厂的生产区面积约占高郎桥三家纱厂生产区总面积的一半,申新五厂、荣丰厂各占四分之一。

纱厂女工:在车间操作(引自陈文源、胡申生主编:《荣德生和他的事业史料图片集》)

运转班的车间是男女工共同工作,但工种不同。武先生回忆,“工长:前纺3人(清花、南前、北前),细纱3人(南细、北细、加工)。细纱车间的加油是男工(兼修车,中级技工)、保全工的机工上手是修理‘罗拉’(滚轴)。工人挡车时,一般是各人各自操作。每人看1~4条弄堂,20支细纱每个挡车工要看1~2条弄堂(18~20台车),约800个纱锭。落纱长1人带6人,每人负责6条弄堂,难做的管5条弄堂。落纱工有空时要帮助挡车工做机器清洁工作,如挡车工应付不了时,落纱工短时间可帮帮忙”。

申新六厂为生产优秀的女工授奖品(1927年)(引自陈文源、胡申生主编:《荣德生和他的事业史料图片集》)

川村纪念时钟塔(引自[日]元木光之:《内外棉株式会社五十年史》)

为保证产品质量,纱厂的纺、织车间均需有一定的温度与湿度,室内外温差、湿差变化较大;车间里机械排列较密,噪音一般较大;由于建材、设计、施工技术限制,一般纱厂的厂房柱网都较小,木结构的柱网常用6米×3.66米,钢混结构的是7~7.3米×4.8~6.5米。均为带下弦的锯齿屋架,阻挡光线,易挂飞花(常含有许多细菌、病毒和真菌),且无成套空调设备。(66)女工在这种机器连续运转、噪音大、通风不畅的工作环境中从事手工操作,站立、行走,持续12小时,闷热、紧张、疲劳。

纱厂车间工作环境的影响力也曾越过高墙波及附近的工人居住区。1926年,在沪西公共租界劳勃生路(今长寿路)、小沙渡路(今西康路)口道路中央,建起一座钟塔,取名“川村纪念碑”,又名“川村纪念计时塔”。是在上海的日本资本家为纪念已故的日本内外棉株式会社总经理川村利兵卫而建造的一座“功碑”。川村受日本内外棉垄断集团派遣,自清宣统三年(1911年)在沪西创建第一家纱厂起、至1922年病逝时止,仅11年时间,便使日本内外棉株式会社增加到13爿纱厂。该计时塔高14米,四周成方形,顶层四面均嵌有钟面的大时钟,每隔一刻钟,即叮咚自动报时,它是沪西进入工业社会的地标之一。由于它是自动报时,故当地人习惯称它为大自鸣钟,于是“大自鸣钟”逐渐成为周围地带(大致范围东至今陕西北路,西靠常德路,南近安远路,北达普陀路),甚至也是沪西一个知名度很高的地名。(67)

上海工厂区分布图(1932年)

沪东纱厂区没有大自鸣钟,但“拉波路”(即汽笛拉回声)曾是近代纱厂区常有的报时声音符号,它也是高郎桥地区居民接触近代城市生活的开端。高郎桥的纱厂女工对早年做厂的记忆,首先是“拉波路”。秀珍回忆,“小时候引翔港附近有拉波路,声音很响。总是在早上4~6点,附近一些厂同时拉,我们还在睡觉会被吵醒,也没有办法。我进厂后,家里没有闹钟、手表,就是听厂里拉波路的声音,掌握时间。拉头(第一次)波路是4:30时,我的外婆就起床烧早饭;拉伲(第二次)波路是5:00时,家里人要叫醒我起床,准备上班了;到拉三波路(5:30时)再出门,时间就有点紧张了;拉4波路(6:00时),要进车间开车了”。王琪回忆,战后“家里没有闹钟,妈妈、姐姐上早班,就靠听纱厂定时的汽笛声来掌握时间,俗称‘拉回声’。清晨第一次‘拉波路’是4点钟,她们就起床;第二次‘拉波路’(5点钟)出家门上班正好。拉波路的声音很响,只有清晨才拉,拉的时候要持续一阵子,像拉警报似的,有时附近纱厂同时拉,周围纱厂工人一般都听‘拉波路’掌握上班时间,不会迟到”。中中回忆,“母亲讲过在日商纱厂有一次上工刚进厂就听到拉上班的回声响起来,幸好没迟到。没想到一个日本工头在后面踹了她一脚,她身体前倾跌倒在地”。(68)拉波路如同是纱厂区的标准钟,左右着当地纱厂工人及其家人依据统一、定时的作息安排生活,日复一日。“拉波路”也陪伴着近代纱厂女工的职场生涯,载入高郎桥的近代记忆。

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

木刻《汽笛响了》(陈烟桥,1934年)(引自陈超南、陈伟南编:《陈烟桥木刻选集》)

漫画:纱厂细纱间女工(张乐平画)

“戒律”与“跳厂”

民初上海的棉纺织厂是发展快、规模大、分布集中的主导工业部门,但对工人的劳动条件,对怀孕期、哺乳期女工的保护都没有法定规则,工人也不享有任何劳动保险。(69)期间在沪纱厂管理方面的种种弊端(女工、童工待遇等)有些是沿袭中国习惯做法,有些也不限于一业、一地,不是仅靠颁布一项法规就能简单解决。(70)上海是企业家可以低成本大规模办厂的地方,但工人劳动条件的相应改善却推进迟缓。

纱厂对女工的规矩一部分是写入厂规的,另一部分是潜规则。

女工带饭餐具(顾正红纪念馆提供)

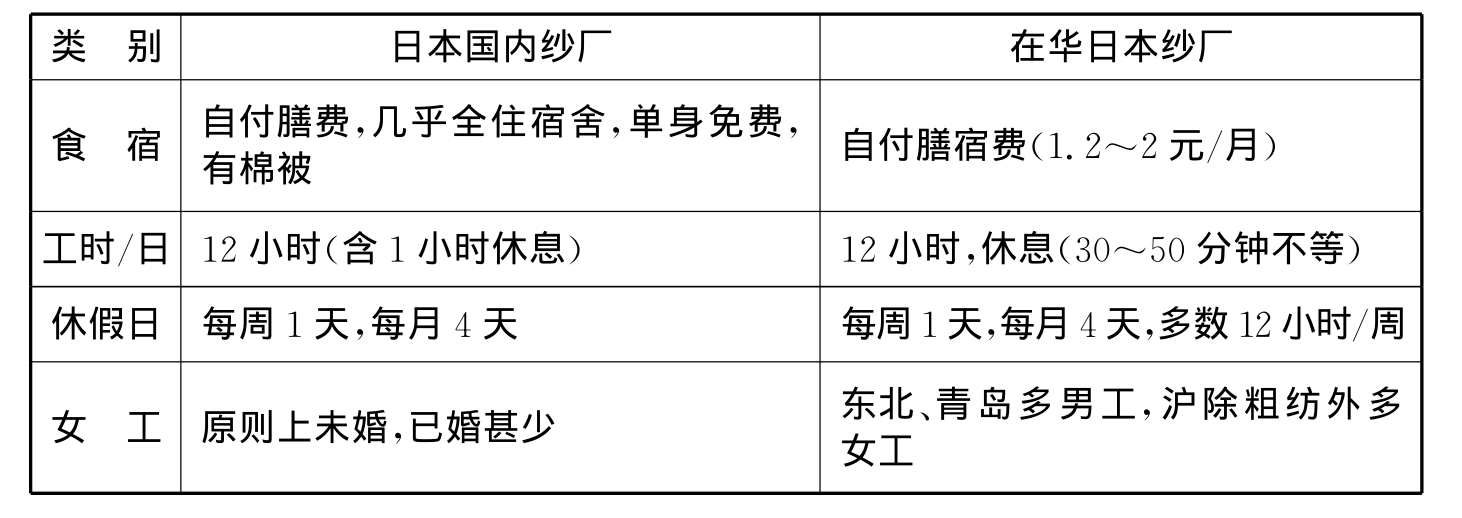

表4-2 日本国内纱厂与在华日本纱厂劳动条件比较

续表

说明:日本外务省社会局书记官1925年8月报告,转引自上海社会科学院历史所编:《五卅运动史料》第1卷,第249~257页。

秀珍14岁进厚生,她对上工的记忆,“上班时,我们穿上油衣裳(自己的旧衣服),再套上厂里发的饭单。我们没有换衣箱,下班时就在车间皮带后面换衣服,把油衣裳、饭单挂在车头上,不带回家。我们是‘拿摩温’介绍进厂的,她不欺负我们,叫我们小鬼。有时上夜班,落纱人、修车头(男机修工)做完事,就拉一个麻袋,躺在车间弄堂里睡觉,有事情,‘拿摩温’一吹哨子他们就过来。有时我也拉一个麻袋在摇纱间放铜管的弄堂躺下来。这时‘拿摩温’到车间看到上班时间怎么没有人,就会教训我们几句。我们就再干活。有时上班实在站不动了,‘拿摩温’也会派人接替你,让你休息习一个小时”。(71)

秀珍记得,在厚生厂,“我们是2个人看一条弄堂,有4木管,一共32只纱锭。相互有点照应。上厕所要快去快回,吃饭就用热水泡一下冷饭”。武早期女工的业余生活是单调的,秀珍回忆,“当时做细纱间,我每礼拜休息一天,不做针线活,就和邻居在家休息,也到引翔港东山口的观音庙玩,我们不看戏,没有去过八埭头、提篮桥”。(72)

①在沪日本丰田纱厂规定工人上厕所须领木牌,全厂6000余工人,只有2块木牌。[日]宇高宁:《支那劳动问题》,上海国际文化研究会1925年版,第645页,转引自上海社会科学院历史所编:《五卅运动史料》第1卷,第313页。

宝璋是战后进申新六厂的职员,他回忆,当时申新五厂有化粪池。申新六厂没有化粪池,是用木桶。申新六厂“当时看厕是专门看守女厕所,男厕所没有人看”。(73)

日纱厂女工上厕所木牌(顾正红纪念馆提供)

纱厂女工“跳厂”多主要有两个原因。一是为了选择待遇较高的厂家。中中回忆,“母亲那时跳厂很随意,哪里工资高就往那儿跳。母亲做过好多家纱厂,日商纱厂也做过。母亲后来在今国棉九厂工作,一直做到1970年代退休”。(74)三十一棉老工人银娣(1913~)是江苏江阴人,她于1940~1947年进纱厂工作,先后换过7个厂。阿存(1926~)1936年随母亲到老怡和纱厂做童工,1936~1946年间,她在上海先后做过6家纱厂。玲珍(1917~)从1928~1945年,先后换过5家纱厂,其中仅1936年7月~1937年9月回乡下种田。二是女工因生育而暂时停工,造成就业期被迫中断。当时在沪纱厂对女工的婚姻、生育并没有成文规则的限制,但怀孕女工多用布带扎紧腹部,唯恐被停工。从不少纱厂女工的经历看,生育往往就意味着停工、换厂。故有“纺织女工做不长,生个孩子换爿厂”的俗语。(75)在高郎桥纱厂区,早期有关女工怀孕、产期、哺乳期照顾的措施很少。申新六厂哺乳期女工只能在铺有芦席的地上给婴孩喂奶,“哺乳室不像样,大人小孩满地躺,苍蝇蚊子嗡嗡响,芦席一张地当床”。荣丰厂规定产假2周,产假期停薪,期满不能上班者即予开除。(76)做厂和生育的角色变换,城市与故乡的地域流动,是1930~1940年代在沪纱厂女工常见的经历。对高郎桥地区109名上三十一棉退休老年女工调查显示,她们进厂年龄平均14岁半;在1949年前平均已做过3.1家纱厂。(77)婚后的纱厂女工扮演着双重角色。她们的劳动在工业世界,而家庭生活仍停留在前工业世界的乡村。作为母亲,她的首要责任是上班赚钱,母子关系不再是朝夕相伴,而是作息各异;甚至两地分离;家庭已不再是女工母亲们日常生活的中心,居所只是她们工余蜷缩睡觉之地。

纱厂女工怀孕后,扎紧腹部的用具(顾正红纪念馆提供)

秀珍(1917~)1931年进厚生,1937年厂里解散,1941年她回崇明结婚后,又到小沙渡的申新二厂做过6年,住在厂里宿舍。1947年厂里停工,拿到50元解散费,再回到崇明乡下,又种了6年地,在家时生了2个孩子。1949年家乡发大水,田里没有收成。1950年她一个人到上海,经同乡(在申新六厂印染车间做工)介绍,进申新六厂做临时工。随后将2个孩子带到上海。(78)申新五厂老工人王富英8岁被父亲背到英商老怡和纱厂做童工,拾铜管。10岁进恒丰纱厂细纱间,在1920~1951年的31年间她先后做过7家纱厂:恒丰(1920~1924.11)、厚生(1924.11~1926.8)、小东华(今纺机厂,1926.8~1928.8)、恒丰(1928.8~1931.3)、厚生(1931.3~1934.8)、在家(1934.8~1936.8)、新裕(细纱,1938.8~1940.9)、纬通(今永安五厂,1940.9~1943.2)、康泰(1943.2~1945.8)、申新五厂(1945.8~1951.6)。她的3个子女,分别生于1930、1932、1935年。这些女工在做厂期间,尽管有短期回乡务农的经历,但是,她们谋生的第一手段已经转向做厂,回乡只是暂时退路。

工房与饭间

近代在沪棉纺织厂由于地处工厂区,雇工数以千计,厂区一般包括车间及生产辅助区(提供职工居住、医疗、用餐等)。在沪日本纱厂一般另辟宿舍区,统一设计、简洁壮观。1926年,日资内外棉纱厂工房有两种,第一类是上等两层,有1400座,租金4元。屋顶用瓦覆盖,余用木料,室内地面用三合土填平,有些复以木板。每屋面积400~600方尺(约合43—66平方米)。第二类是平房,有500座,房租2元。“建筑较为坚实,光气亦较充足”。但“每座房屋平均住3家,室中床铺重迭,如轮船统舱中之铺位,俗称鸽子笼是也”。工房被超负荷使用的现象与当时工人家庭收入普遍偏低有关。据朱懋澄1926年调查上海多处工厂区(虹口、闸北、小沙渡、杨树浦、浦东),在沪成年男工月工资普遍10~15元,若一家人在沪生活,连同妻子、孩子帮同作工,家庭一月所得不过20元。能承受的住房消费不能超过家庭收入的六分之一,即3.33元。“今则大多数之劳动家庭,其每月付房租仅2元,最下者其房租且不足1元。”(79)由此,日资纱厂工房住户普遍超员的情况也令厂方很无奈。“内外棉纱厂宿舍照规定只能住宿三百名,实际则容纳六百名之多”。(80)1920~1940年代在沪日本纱厂工房成片兴建,规模宏大。如沪东的日商同兴二厂(战后改为中纺十厂,今上棉九厂)的工房分职员宿舍(平凉路)60幢,厂内60幢,个别2幢。1951年全厂职员103人。工人宿舍(周家嘴路)150幢,可住600余人,约占全厂工人1/4,包括家属1300余人,后也有许多外厂工人居住。该厂工房不收房租、水电费。(81)大康第一纱厂(1923年建成,1946年改称中纺公司第十二纺织厂,杨树浦路195号)有职员宿舍93幢,单身宿舍1幢(24间),工人宿舍462间,计有2600余工人入居工房。(82)沪西的日商丰田第一、二纺织厂(战后改为中纺五厂,万航渡路2250号),创建于1919年。有职员宿舍(愚园路1240号)56幢,工人宿舍126幢(苏州河北岸,中山路桥北堍),战前有120幢楼房,占地10余亩,战后尚余63幢,126间,住有260余人,含家属计男女569人,合163户,平均约3.5人/户。(83)入住上述工房的工人至少还能享受公用水、电设施,就近上班等便利,而多数工人只能在纱厂附近的棚户区安家。如沪西的石灰窑原是苏州河边的一处荒地,工人用稻草、竹料搭建简易棚屋,称“滚地龙”,当地俗语说:“宁坐三年牢,不住石灰窑。”(84)

日资纱厂工房:裕丰工房(职员宿舍)

高郎桥地区自1914年始建纱厂后,在1921~1931年间,早期纱厂工房的身影也陆续在厂区南边出现。如德大里、厚生里、厚生坊、德兴里、河间里、晋城里等6条里弄,这些砖木两层的旧式里弄,计115幢,它将联排式城市里弄民居引进高郎桥地区,成为与纱厂区相媲美的时尚建筑点缀。德大里、厚生里、厚生坊等,主要给外地工人或单身工人住宿。每幢住10人,月租4~5元,多数工房无电灯。厂方规定,住工房的工人须统一作息时间,门口有人看守,工人不能随便出入等。后建有申新坊、申新东里等,阿英回忆,“河间路50弄、126弄都是三十一棉工房,我是9岁住到这里,当时我家住的门号里面有2家,楼上、楼下分开的。楼下是单人宿舍,前几排是职员住的,房、电、水都是免费的。弄堂里没有水井,后来有公共给水站。记得弄堂口装有铁门,在过街楼下有一个大钟”。(85)与同期租界商业区的石库门里弄民居相比,纱厂工房一般没有天井、围墙,也没有厚重的门扇、门环,显得有些单薄、简陋。

在沪日资内外棉纱厂的英籍技师(引自[日]元木光之:《内外棉株式会社五十年史》)

战后高郎桥纱厂区的厂外生活区面积以申新五厂为最大。有些工人婚前住在厂里工房。宝娣(1932~)回忆说:“1949年我到上海进厂,在布机间工作,住在工房宿舍里,是上下铺,费用一个月9角钱。后来进荣丰厂,吃、住都在厂里,基本能养活自己还有积余,每月有100多元。”容女士(1912~2006)1945年进申新六厂做记录工,“我进厂后在清花间、布机间做过,跟着运转班翻班,工资40元。当时丈夫曾在杨树浦桥一家木行工作,后来他身体不好就回无锡,两个小的孩子也回无锡读书。我只好住厂里的河间路工房宿舍,睡两层铺,不收钱,经常只是用火油炉烧点粥,加点盐吃”。(86)工人婚后一般在厂区附近自己解决住处。申新五厂老工人云仙回忆,战后“厂里发米票,加2匹布,当时一匹布只有2元钱”。云仙18岁结婚,丈夫是宁波人,“我们在兰州路、河间路的顾家湾借了一间房子只有8个平方米,月租5元。当时一天吃三顿粥。那里2/3的居民是三十一棉的工人。后来又在霍山路借了一间草棚,租金是4斗米/月。厂里拿2斗米/月,没有工资,等于1元钱。我们上午吃一顿,不烧饭,也没有水吃,就不喝水”。位于长阳路的齐齐哈尔路口的一家室内菜场,原为钢筋混凝土结构,抗日战争时顶层被炸后,仍是高郎桥地区唯一的中心菜场。当纱厂女工连吃饭也不易解决时,菜场自然更少光顾。

申新东里

在高郎桥的纱厂区,单身职员一般可入住厂的职员宿舍。武先生1946年大学毕业后进申新六厂,“我进厂约一年后,就搬到厂里的职员宿舍(西湖路700号北边),隔壁是厂医务室,有热水洗澡,也有抽水马桶。职员宿舍是一幢两层楼,13个房间,只有我们是两人一间,在楼上(约20平方米),后来的人每间放6个床铺(上下铺),住4~5人,留一个空铺,宿舍一共住50余人,有些是未婚青年职员。也有婚后妻室不在上海的老职员。战后中纺系统的棉纺织厂(前身是日资纱厂)职员住房条件好,但工资不如私营厂职员高”。(87)

申新五厂、申新六厂、荣丰厂早期未设工人食堂,工人自带饭菜,用餐时不准关车,女工只能用水淘一下饭,吃几口;夏季车间闷热,饭菜易变质,没有开水时只得吃冷饭。荣丰厂初期工人把饭菜放在小铅桶(如1公斤装的油漆桶)或饭篮里带进厂,在车间用餐。长期营养不良致使纱厂女工常有面黄肌瘦、脚部浮肿的现象。当时日本有些工厂食堂是分食制,职员与工人共同用餐。“观其膳堂,高大宽敞,一次可开七百余桌,每桌八人,饭菜采取分食制,饭桶、茶壶、调味品置于每桌中央,筷则自备。就食时,每人向指定地点取饭碗一只,菜一碟就上桌吃饭,食毕将碗碟送入洗碗缸内。饭用蒸汽煮,管理膳堂之人仅数人。凡厂内职员,亦均同一膳堂,食同样饭菜”。“故鄙意采取分食制,既合卫生,又便管理,再加代为蒸饭”。(88)

战后申新五厂、申新六厂、荣丰厂也办了工人食堂,俗称饭间,与职员食堂相比,伙食偏差。申新五厂战后复工后,按惯例每逢端午节饭间应改善伙食,但1946年端午节伙食与平时一样,炒白菜、苋菜,薄得像纸似的“风吹肉”。而厂长、职员食堂却是每桌八大碗菜,有鱼有肉。于是某日中午工人串联罢吃,第一批200~300名男工不进食堂吃,随后1000余名女工也采取同样行动。厂部的事务主任立即找工人代表商谈。后来同意加4种荤菜分4次加完。申新六厂工人食堂总是一碟萝卜干,一碟咸菜。在中共地下党领导下,经工会与资方谈判,厂方接受工人的要求:每桌4人,一荤一素一汤,每人每年发一块衣料。(89)也有些工人宁愿自带咸菜,不去工人食堂用餐,这样可以有一些休息时间。而申新五厂的职员餐厅则设在车间楼上,几个圆台面,菜肴丰富,有服务员,荣丰厂的职员小食堂8人一桌,早餐有皮蛋、肉松、花生米,午餐是四荤两素一汤,申新五厂的职员食堂与荣丰厂职员食堂隔河相望,被工人称为“水上饭店”。申新六厂职员武先生回忆“进厂后我的吃、住都在厂里,是免费提供。厂里的饭厅分三档,第一档是老板和高级职员用餐,第二档是低级职员、工头(拿摩温),第三档是工友食堂。我被安排和老板他们一起吃,是10人一桌。吃饭时由茶房为大家盛饭。申新六厂的职员食堂与工人食堂的厨房是分开的,职员食堂吃得好,分桌用餐,经理、厂长在一起,盛饭一人服务。(90)战后申新五厂、申新六厂、荣丰二厂为改善工人福利还开设医务室、职工食堂、哺乳室、工人夜校,及子弟小学(申新五厂、申新六厂),并有康乐俱乐部(申新五厂)、歌咏队(申新六厂)、足球队、排球队(荣丰厂)等丰富职工业余娱乐生活。这一趋势体现大工业在自身发展中通过对企业净收益的再分配,逐步趋向兼顾经营者、生产者、消费者都能有所受益。

兰桂坊(国光印染厂工会、申六夜校,1947年)(引自三十一棉档案资料)

收入与生活水平

民初上海市区人口持续增加,食、宿消费水平相对较高。1928年在沪产业工人超过22万人,其中纺织业工人17万人(女工约11.4万人)。在劳动力持续相对过剩情况下,工人工资标准普遍走低。纱厂女工的家庭一般以女工的工资为家庭主要收入来源之一(部分男性没有稳定的收入来源),往往须有2个以上家庭成员工作,才能维持家庭最低日常消费。棉纺织业周期性经营震荡往往对工人家庭生活保障造成难以承受的冲击,棉纺织工人逐渐成为上海都市一个人数庞大的低收入职业群体。

战后厂方以多种津贴形式,增加职工的收入。上海印染厂(后改称荣丰二厂)因印染业利润较高,工人工资标准略高些。战后每两周发薪一次,每次6~7元,可买140斤米。约折合工资每天0.5~0.6元,可买10斤米。除基本工资外,每期发薪时另加几天升工(加班费)或赏工(女工若一个月内停工1~2天,则取消),逢年节厂方另发节赏、年赏,职员年薪合计可得14~15个月的工资。战后通涨期间,有不定期发放专项津贴(米贴、面粉贴、布贴、膳贴等)聊补职工日常消费不足。(91)战后申新六厂职员无实物奖励,奖金约为4个月工资,依4节(元旦、春节、端午、中秋)发放;同期工人奖励为一个月2斗米,在1946~1948年,1斗米为14.5斤,1石米(145斤,为10斗)。武先生回忆,“我月薪拿300元时,工人一般在60元”。(92)

经济学家马歇尔认为,“就劳动而言,大部分劳动的主要动机都是为了得到某种物质利益的欲望,现在一般表现为获得一定数额的货币。为他人工作的人在工作中照样会有愉快的体验,但是在下班之前他总是劳累和不舒服的,尽管他总是盼着下班,但是与失业比起来他还是宁愿无薪酬也不愿意没工作。当然给他的工资太低他肯定不会乐意,因为那样会破坏他的市场。学术上称之为‘劳动的边际负效用’。商品数量增加则边际效用下降,需求也随之下降;劳动的边际负效用总是随着劳动量的增加而增大”。(93)纱厂女工属中低收入群体。1920年代前期,在沪纱厂女工工资0.20元~0.30元/日,当时次等米10元1石(156斤),工人月薪7~8元(四个星期天无薪)。某纱厂工头月薪25元,(94)约为工人工资的3倍。初期的德大、厚生纱厂工人工资为每天0.24元,1920年厚生厂雇佣的湘籍女工实行工时12小时,月薪8元。秀珍回忆在厚生厂做细纱间时,“一只木管有8个纱锭,一车有4只木管,一共32只纱锭。看半条弄堂,每天4角;看一条弄堂每天7~8角,一个月6~7元,后来是十几元。工资好像是半个月拿一次,拿工资时要看各人的小本子。”莲莲回忆,“1944年8月我进上海印染厂筒子间做挡车工。当时还不满14岁。进厂后做的第一个月,只能拿到两周的工钱,还有2周的工钱不能拿,要存在厂里,叫存工。当时有一句话‘做的不好,薪工、存工,一道充公’。直到第2个月做完我才能拿到一个月的工钱。我一直在筒子间挡车,每班12小时,做10天休息一天。当时厂里实行计件工资,我手脚快,拼命做,一个月工资就可以买4斗米”。1949年宝娣进荣丰厂“当时是发周薪,7天一结。每月有100多元,基本能养活自己还有积余,”一些实行计件工资的岗位,女工的工资有高低之别。1946年上海市社会局调查显示,在工人日工作小时排序中棉纺居第11位、棉织居第6位;每小时工资棉纺第20位、棉织第27位;故棉纺织行业在上海属于工作时间较长,而收入略低于上海工人平均水平。(95)

1948年席卷国内的严重通货膨胀也严重影响到高郎桥地区,使纱厂职工的生活水平急剧下降。1947年初,申新五厂加油工刘沛行月薪可买200斤大米,但冻结生活指数后降到只能买60斤大米(日工资底薪1.28元),一家7~8口难以生活。战后申新五厂的养成工张雪金称,养成工和工人一样“每天工作12小时,两周休息半天”。“每月2角钱的零用钱,连买草纸、肥皂也不够,我们小便时只好用一块破布头来代纸,冲洗后再用”。(96)家住引翔港的纱厂女工成女回忆,“解放前厂里发工资时,开始是一个月发一次,后来是一个礼拜发一次。到发工资的那天,我的公公就在厂门口等我,我把工资交给他,他一拿到钱马上就去买米。我一个月的工资可以买5斗米。战后生活好了没有几天。我第一个小孩是儿子,当时连奶粉也买不起,只好给小孩吃粥汤、奶糕。后来这个儿子死了”。在战后物价飞涨期,申新五厂的养成工一个月收入扣除个人伙食费外,只能买些草纸、肥皂,甚至只是1副大饼油条。王琪回忆,“战后家里的生活有些好转,全家人省吃俭用,决定用妈妈、姐姐两人积攒的工资,盖一间房子,1948年家里买了些木料,添造了一间简陋的平房。但随后的物价飞涨,生活又不行了”。(97)战后通货膨胀的失控使纱厂工人生活陷入了严重困境。

女养家

马歇尔认为,“缺乏准备金和支持长期不劳动的薄弱的经济基础,差不多是体力劳动者所共有的特点,这特别适用于那些非熟练工人,一则他们的工资很难使他们有积蓄,二则因为他们中间有些人停工时,而能代替他们的人很多”。(98)女养家,是近代上海棉纺织女工家庭的一般特点。1917年在沪西纱厂区曹家渡,工人维持五口之家月须15元,一般须有1人以上就业。(99)1931年厚生纱厂改为申新六厂时,荣家提出“凡可以用女工之处,尽量招用女工”,(100)意在降低劳动力成本。近代高郎桥纱厂区,以女工为主,男工相对少,故女工家庭多以妻子工资为相对稳定的收入来源,丈夫做小贩、小工,无固定收入。秀珍14岁进厚生厂,“由于我爸爸出海遇难,加上海坍,家里的地少了,四口人(母亲、两个弟弟、童养媳)生活就不好了,我也负担家里的生活。我在外婆家吃饭,还要带饭,每月拿到工资后,扣掉贴家里饭钱6元,其他钱全带回家。后来弟弟到上海做木匠”。战后莲莲在荣丰厂,妈妈在申新五厂细纱间做工,“奶奶在家种田,家里蔬菜吃不完,就拿到市场上卖,那时全家人的生活还是可以的,两个弟弟也上学。大弟弟16岁时病故。在1949年,我家造起了私房,是一间一披,面积大约是28平方米、8平方米”。(101)金娣(1915~)1934年丈夫来上海时,她在宜兴乡下种田。抗战时她到上海,先在大柏树给一个俄国人做娘姨,“1945年我30岁时已有2个孩子,又到上海来工作。开始在徐家汇土山湾的一家小厂,借了房子住在那里。后来我到杨树浦的裕丰纱厂(今十七棉)做事,每个月只有几块钱,吃、住都在厂里。后来我又进申新六厂,在布机间做拆布。当时丈夫失业,家里2~3个孩子,就靠我一人赚钱,最多时每月有80元。丈夫后来在学校做过临时工,在杨家浜茶馆店做长工,每月20元”。(102)一部分两头家庭(妻子在沪纱厂,丈夫、孩子在乡下生活)的女工经济负担更重。据对1950年代前期高郎桥地区256户棚户简屋家庭调查显示,单由丈夫养家的139户,占54.3%;夫妻同工54户,占21.1%;妻子做厂,丈夫干零工38户,占14.8%;单由妻子做厂养家25户,占9.8%。合计约占25%的家庭须靠妻子做厂为家庭主要收入来源。(103)

纱厂女工是有独立工资收入的就业者,但作为被雇佣者,她们并不是经济主体,只是依附者。“劳动力要么被完全卖出,这就是奴隶;要么只能租用他的劳务,这就是工资支付”。(104)她们在纱厂、家庭成员中的卑弱者身份,并没有仅仅因为她们踏进厂门而完全改变。1935年周乐山的小说《细纱间》,描写了杏子姑娘在纱厂的遭遇。她是细沙间的领班,女工都称她“阿杏姐”。工头黄大块头,“体重近200磅,满脸油光,他对男工具着十分的威严,尤其是初入厂的童工,稍一不如意,就是一顿打骂,‘你娘XX的’!一个耳光。然而他对于女工的颜色就不同了,他一走到女工群里,如同走入万花丛中,东一勾,西一搭的。在威吓利诱之下,女工们多承望他的颜色,很少不给予他以满足的;也有黄大块头认为不知趣不识相的女工,黄大块头有时施以捏手捏脚的勾引,而报以轻微的叱骂的,但结果,无疑地是很坏的,不是被无故罚工,就是意外地受‘拿摩温’的训斥”。黄大块头每次到细纱间来的照例活动,就是对女工搭讪、调笑、动手。杏子姑娘就是在一次被黄大块头与其相好魏三妹联手安排的出游晚餐中,醉酒失身后,才与魏三妹同升了“拿摩温”。“‘领班’的别名是‘拿摩温’,‘拿摩温’的职位,从工人的眼中看来,是荣耀的、优越的,而在杏子姑娘自己,也认为取得这个地位,并非容易”。杏子姑娘为掩饰身孕,向厂里请假回乡仓促完婚。就在杏子姑娘离厂的一个月里,在细纱间里又发生不少女工的绯闻、惨事。佩英与阿陆相好而怀孕,被迫回乡,后因小产身亡。作者在小说结尾发出无奈的感叹,“细纱间和粗纱间的工人,虽然同样的滚着血汗,然细纱间是不乏桃色新闻的”。(105)1952年11月对恒通纱厂女工婚姻情况的调查显示,在包办重婚并已处理的32人中,平均年龄31岁半,受虐待5人,已离婚3人。离婚(或提出离婚)的女工6人平均年龄不足26岁。被遗弃、虐待的24名女工平均年龄为30岁半,其中包办婚姻22人,自由结合2人。24人中有童养媳身份的5人,被遗弃的5人,其中既是童养媳又被遗弃的2人。此外,有2名女工重婚(1人没有勇气提出),1名女工有外遇。另有3名女工的丈夫离家多年,下落不明。恒通纱厂有女工580人,占职工总数的70%,其中已婚女工357人。上述有婚姻伤痕(重婚、受虐待、被遗弃)的已婚女工68人,约占已婚女工的11.7%。由于该厂女工50%家在外地,她们的孩子寄养在乡下;一些家在上海的女工因家庭住址距离厂很远,也只能住在厂的单身工房,(106)辛苦谋生,甚至独立抚育子女。

在高郎桥纱厂区,也有些女工是童养媳身份。江阴人刘师傅(1933~),从小母亲去世,父亲做长工,她做童养媳,14岁在常州做纱厂,24岁到上海做纱厂,新中国成立前生育了5个孩子,4个夭折,“日里在纱厂做苦工,夜里回家丈夫还要骂”。(107)江苏泰州人陈师傅(1930~),14岁到上海给人家做童养媳,19岁进纱厂摇纱,1956年进荣丰厂织布。曹师傅,从小母亲去世,9岁做童养媳,19岁进厂。(108)也有些女工婚后改从丈夫姓。

德鲁克认为,在农业社会里,生理、情感和生产单位的重叠甚至更加坚固——也许是家庭农业社会的活力和抵抗力惊人的主要原因。“这种生理、情感单位与社会生产单位的重叠现象在工业化的作用下消失了”。(109)当源源跨进高郎桥纱厂区的女工们获得工作机会时,她们的工资、住房大致体现纱厂女工的一般经济状况,而亲属网、同乡纽带、家庭角色既是她们借助进入工业社会谋生的基本社会纽带,也制约着她们个人的人生选择。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。