区域经济差异是世界各国经济发展过程中的普遍现象,是区域经济学研究的核心问题之一。区域均衡发展理论[1]是从理性角度出发,采用静态分析方法,但过于抽象和简化,无法解决区域经济发展过程中实际遇到的问题。非均衡发展理论最初是作为发展中国家制定区域经济发展战略的理论选择之一,尤其在经济发展的初级阶段,非均衡发展理论对发展中国家更有合理性和现实指导意义。对非均衡发展理论研究的主要代表人物有赫希曼(A.O.Hirschman)、罗斯托(W.W.Rostow)、佩鲁(F.Perrous)等人。

佩鲁在2026年和2026年的著作《经济空间:理论的应用》和《略论发展极的概念》等著述中,最早提出以“增长极”为标志并以“不平等动力学”或“支配学”为基础的不平衡增长理论。洛施(A.L9sch)虽然在2026年最早提出关于区域经济活动具有向增长极集中的趋势的思想,但未得到系统的阐述。所谓增长极就是具有推动性的经济单位,或是具有空间集聚特点的推动性单位的集合体。增长极包含了两个明确内涵:一是作为经济空间上的某种推动型工业;二是作为地理空间上产生集聚的城镇,即增长中心。增长极通过支配效应、乘数效应、极化与扩散效应而对区域经济活动产生组织作用。佩鲁从抽象的经济空间出发,认为经济空间存在着若干中心、力场或极,产生类似“磁极”作用的各种离心力和向心力,从而产生相互联合的一定范围的“场”,并总是处于非平衡状况的极化过程之中。在他看来,一国经济是由各种“经济空间”构成,它或者是“计划内容”或是“政策运用”的经济空间形式,统计学意义的均质的经济空间形式,或者是作为“势力范围”“力场”和“增长中心”的经济空间形式。佩鲁着重分析了最后一种经济空间形式。他认为经济增长是在不同部门、行业或地区按不同速度不平衡增长的。原因在于某些“推进型产业”(主导产业)或有创新能力的企业和企业家的创新是发展进程的主要动因——在一些地区或城市集聚和优先发展,从而形成恰似“磁场极”的多功能的经济活动中心,亦即增长极。它不仅促进自身发展,产生“城镇化趋向”,并且以其吸引和扩散作用进一步推动其他地区的发展,从而形成经济区域和经济网络。佩鲁把这种吸引和扩散效应归结为技术的创新和扩散、资本的集中和输出、规模经济效益和集聚经济效益(城镇化趋势)。增长极的形成必须具备一定的条件:首先,必须要有一批有创新能力的企业和企业家;其次,必须具有规模经济效益以及良好的投资环境和生产环境。(颜鹏飞,2002)佩鲁的增长极理论有两大缺陷:一是过分强调增长极的正面效应而忽略负面效应;二是将增长极建筑在抽象的经济空间基础上。瑞典经济学家缪尔达尔(G.Myrdal)和赫希曼(A.O.Hirschman)弥补了第一个缺陷,法国经济学家布代维尔(J.R.Boudeville)则弥补了第二个缺陷。

佩鲁的增长极理论主要从正面论述了增长极对自身和其他地区经济发展的带动作用,但忽视了增长极对其他地区发展的不利影响。缪尔达尔(1957)提出了“地理上的二元经济结构”(geographical dual economy)理论,弥补了增长极理论的这一缺陷。在缪尔达尔看来,社会经济发展过程是一个动态的各种因素(其中包括产出与收入、生产和生活水平、制度和政策等六大因素)相互作用、互为因果、循环积累的非均衡发展过程。任何一个因素“起始的变化”会引致其他因素的相应变化,并促成初始因素的“第二级强化运动”。缪尔达尔进而提出两种循环累积因果运动及其正负效应:一种是发达地区(增长极)对周围落后地区的阻碍作用或不利影响,即回波效应,促成各种生产要素向发展极、增长极的回流和聚集,产生一种扩大两大地区经济发展差距的运动趋势;另一种是对周围落后地区的推动作用或有利影响,即“扩散效应”,促成各种生产要素在一定发展阶段上从发展极、增长极向周围不发达地区扩散,因而产生一种缩小两大地区经济发展差距的运动趋势。他强调指出:市场机制的作用总是倾向于扩大而不是缩小地区间的差距,这就意味着回波效应大于扩散效应,从而形成“地理上的二元经济结构”。后来的学者把这种情况归结为经济自由主义占上风的“自发的发展极”现象。相反地,缪尔达尔寄希望于政府采取积极的干预政策(不应消极等待发达地区或发展极的扩散效应)来刺激发展极周围落后地区的发展,填补累积性因果循环所造成的经济差距。后来的学者把这种情况归结为国家干预主义占上风的“诱导的发展极”现象,这是缪尔达尔增长极理论的精髓。当缪尔达尔将这一原理运用到国际贸易领域时,他发现西方经济学一贯宣扬的自由贸易原理,实际上只有在双方工业化水平大致相等的条件下,才是彼此互利的可行原理,否则就会加剧两国利益的不平衡,使富国的发展出现上升的“扩展效应”和穷国出现下降的“回荡效应”。

赫希曼(A.O.Hirschman)对一个国家内各区域之间的经济关系进行了深入研究,提出了“极化—涓滴效应”(极化—淋下效应)学说,解释经济发达区域与欠发达区域之间的经济相互作用及影响。该学说是他在《不发达国家中的投资政策与“二元性”》一文中提出,后又在《经济发展战略》一书中作了进一步阐述。赫希曼认为,如果一个国家的经济增长极率先在某个区域发生,那么它就会对其他区域产生作用。他把经济相对发达区域称为“北方”,欠发达区域称为“南方”,北方的增长对南方将产生不利作用称为极化效应,有利作用称为涓滴效应。赫希曼认为,在区域经济发展中,涓滴效应最终会大于极化效应而占据优势,原因是北方的发展从长期来看将带动南方的经济增长。尤其是北方的发展会出现城市拥挤等环境问题,南方的落后则从国内市场需求方面限制了北方的经济扩张,国家经济发展也将因南方的资源没有得到充分利用而受到损害,于是国家将出面来干预经济发展,加强北方的涓滴效应,促进南方的经济发展,这反过来也将有利于北方经济的持续增长。

美国学者弗里德曼(J.Friedman)在2026年出版的《区域发展政策》一书中提出了“中心—外围”理论(核心区—边缘区理论)。弗里德曼认为,因多种原因在若干区域之间会有个别区域率先发展起来而成为“中心”,其他区域因发展缓慢而成为“外围”,中心和外围之间存在着不平等的发展关系。总体上,中心居于统治地位,而外围在发展上依赖于中心。弗里德曼进一步指出,中心的发展与创新有很大关系,创新增强了中心的发展能力和活力,并在向外围的扩散中加强了中心的统治地位。他认为六个自我强化、反馈的效应支持了中心的成长,它们分别是主导效应、信息效应、心理效应、现代化效应、连接效应和生产效应。

威廉姆逊(J.G.Williamson)于2026年在《区域不平衡与国家发展过程》一文中指出,在国家经济发展的早期阶段,区域间成长的差异将会扩大,倾向于不平衡成长。之后区域间不平衡程度将趋于稳定,当达到发展成熟阶段时,区域间成长差异将渐趋缩小,则倾向于均衡成长(图2-1)。威廉姆逊的这一研究成果揭示了经济增长与区域发展不平衡之间的依存关系,为制定区域发展战略提供了理论依据。它不仅调和了区域均衡发展与不均衡发展的两种对立观点,也说明了扩散效应和回波效应的强弱关系及涓滴效应和极化效应的影响力大小。当扩散效应小于回波效应时会导致区域差距扩大,造成不均衡增长;反之,当涓滴效应强过极化效应时区域差距缩小,进入均衡发展过程。

图2-1 不同发展阶段的区域差异程度

(源自:陈秀山、张可云:《区域经济理论》,商务印书馆2026年版。)

20世纪90年代,以克鲁格曼(P.R.Krugman)、藤田昌久(M.Fujita)、阿瑟(W.B.Arthur)和维纳伯尔斯(A.J.Venables)等人为代表的主流经济学家,积极推动新一轮经济学与地理学的融合,即“新经济地理学”运动,将主流经济学长期忽视的空间因素纳入一般均衡的分析框架中,研究经济活动的空间分布规律,解释现实中存在的不同规模、不同形式的生产集聚机制,并通过这种机制分析探讨区域经济增长的规律与途径(Krugman,1991;Venables,1996;Krugman和Venables,1995;Fujita等,1999)。该理论的基石建立在三个命题之上:其一是规模收益递增;其二是垄断竞争模型;其三是运输成本。代表模型主要有“中心—外围”模型、自由资本模型、自由企业家模型。

“中心—外围”模型(core-periphery model,CP模型)是空间经济学的基本模型,在“中心—外围”模型当中存在三种效应:本地市场效应、价格指数效应和市场拥挤效应。本地市场效应是指企业集中在市场规模较大的地区生产,然后向规模较小的地区销售;价格指数效应是指在企业比较集中的地方由于本地生产的产品种类和数量较多,从外地输入的产品种类和数量就少,运输成本的存在使得该地区的商品价格较低,在名义收入相同的情况下,实际收入水平就较高;市场拥挤效应是指企业过度集中会对彼此不利,因此企业应倾向选择在竞争较少的地区定位。前两种效应构成了集聚力,最后一种效应是分散力的来源,这两种力的大小是通过贸易自由度φ(φ=τ1-σ,τ是运输成本)来衡量,当贸易自由度变大时会使集聚力和分散力都减弱,但是分散力减弱的速度比集聚力更快,达到某个临界值后,集聚力超过分散力形成经济活动不断自我强化的空间集聚,导致所有企业集中在一个地区形成“中心—外围”结构。CP模型的基本假设是整个经济系统由两个区域(南部和北部)、两个部门(工业和农业)组成,工业劳动力和农业劳动力分别是工业和农业的唯一投入要素,工业以规模报酬递增和垄断竞争为特征,农业以规模报酬不变和完全竞争为特征,两个地区初始条件完全对称。工业部门生产差异化产品,每种产品需要F单位的工人作为固定成本,还需要aM单位的工人作为可变投入,代表性的工业企业的成本函数是w(F+aMx),x是产出量,w是工人的工资水平。两部门产品可以在区域内和区域之间自由贸易,农产品无论在区域内还是区域间贸易都不需要成本;工业品在区域内贸易不需要成本,区域间贸易遵循“冰山”贸易技术,用p表示北部生产的产品在北部的售价,p*表示北部生产的产品在南部的售价,则p*=τp。农业劳动力不能自由移动,而长期来看,工业劳动力的流动是由区际之间的工资差异决定的,在垄断竞争的框架下,每个企业雇用的工人数都相同,因此工人的区际分布也决定了企业的区际分布,而工人的区际流动又服从方程s·H=(ω-ω·)sH(1-sH),sH=H/HW,ω=w/p,ω*=w*/p*,其中sH是北部工人在工人禀赋总量中所占的份额,s·H表示sH的变化量(北部工业劳动力份额的增量),s·H=0意味着北部工人份额不变,此时存在两种情况:w=w·,两个区域工人的实际工资相同,工人在两个区域平均分布;sH=0或者sH=1,所有工人都集中在一个区域。

短期均衡是流动要素的区际分布在既定条件下的均衡,不存在工人的区际流动,每个地区初始流动要素的数量不发生改变,工人的空间分布sH是外生给定的。农产品市场的出清条件是(1-μ)(E+E*)=(Lw/aA),1-μ是农产品支出所占份额,E和E*是北部和南部的消费总支出,是农产品价格,因为农产品的区际贸易不存在成本,所以两地区的价格相等pA=p*A,aA是生产每一单位农产品所需要的农业劳动力投入量,Lw为农业劳动力禀赋总量。工业企业在垄断竞争结构下获得的营业利润正好弥补固定成本,企业纯利润为零,代表企业的营业利润是px/σ,它是销售额R=px的一个固定比例1/σ,并等于固定成本WF,北部企业所生产的产品在北部和南部的价格分别是p=waM/(1-1/σ),p*A=τpA,所有企业产出水平及企业规模都相等,即xi=(σ-1)F/aM,北部的市场份额是其农业劳动力份额和工业劳动力份额的加权平均,生产转移和消费支出转移联系在一起。由于工人禀赋份额等于企业份额,sH=sn,工人的转移就是企业的转移。长期均衡sH是内生变量,其存在两种类型的长期均衡:一是内点均衡,0<sH<1,这时候南北部实际工资水平相等,工人的效用也相同;二是“中心—外围”均衡,sH=0或者sH=1,所有工人和企业都集中在一个区域。长期均衡的稳定性与贸易自由度φ有关,当贸易自由度足够低时,对称结构是稳定的长期均衡;如果φ足够高,“中心—外围”均衡是稳定的,要么以北部为核心,要么以南部为核心;当φ趋于中间水平时,对称结构和两种“中心—外围”结构都是稳定的,而非对称的内点均衡是不稳定的。

马丁和罗格斯(Martin和Rogers,1995)在CP模型的基础上提出了自由资本模型(free capital model,FC模型)。与CP模型的假设不同,FC模型改变了对流动要素的假定,流动要素不再是工人,而是资本,因为流动要素的所有收入被全部汇回流动要素原来所在地区,这就切断了需求关联和成本关联的循环累积因果关系,集聚产生于市场接近效应,但是没有自我强化的趋势。FC模型的基本假设和中心—外围模型很类似,除了资本流动的假设之外,规模报酬递增的工业部门生产技术不同,FC模型固定成本只有资本,可变成本只使用劳动力,则企业的成本函数是π+ωLaMx,π和ωL分别是资本和劳动报酬,x是企业产出水平(或者企业规模)。短期均衡就是资本的空间分布在外生给定的条件下达到的均衡,长期均衡就是当资本成为内生变量,即为了追逐最高报酬率而自由流动条件下达到的均衡。农业部门的短期均衡与“中心—外围”模型情况一样,工业部门的比“中心—外围”模型更容易处理。长期均衡的条件通过资本流动方程来表现s·n=(π-π*)sn(1-sn),存在两种情况:一是北部和南部的资本收益率相等π=π*(0<sn<1);二是北部(南部)的收益率高,所有资本都流向南部(北部),对应sn=0或者sn=1。

自由企业家模型(free entrepreneur model,FE模型)是由福斯里德和奥塔维诺(Forslid和Ottaviano,2003)提出的,是在CP模型和自由资本模型的基础上发展起来。它与CP模型的相似之处在于人口流动,并且人口迁移取决于地区之间的实际工资差异,CP模型当中流动的是工业劳动力,其流动带来了与需求关联和成本关联的循环累积因果关系。在FE模型中流动的是作为厂商固定投入的人力资本或企业家,并且流动的驱动力也是实际工资率差异,也存在循环累积的因果关系,其具有CP模型的主要特征。FE模型的基本假设与CP模型几乎相同,唯一不同的是制造业部门的生产技术,这个与FC模型相似。在短期内人力资本不能流动,而在长期内人力资本可以流动,人力资本的份额也是工业份额。FE模型具备了CP模型的所有特征,只是在解析处理上相对容易些。这三种模型有一个共同之处:无论流动的是资本还是劳动力,其总量都是不变的,所以仍然属于静态模型的范畴。

关于内生增长理论和新经济地理理论的研究一直处于分离状态。在经济地理模型中,区位的动态性是基于给定资源的重新分配;而在大多数增长模型中,地理的维度又是缺失的。贝尔托拉(Bertola,1993)建立了一个由资本积累驱动的增长模型,分析如何从自给自足到资本、劳动力流动影响区位活动,但是没有明确解释区位和增长之间的关系。瓦尔兹(Walz,1996)构造了一个R&D(研究与开发)的增长模型并且区位是基于本地化水平的集聚规模报酬。贸易自由化导致集聚和加快增长,然而,他关注的是整体而不是企业层面上的规模报酬递增,使模型偏离了新经济地理学的主流。内生增长理论,特别是最近的研究方向重点是解决新企业或者新产品如何通过技术改变被创造出来。(Romer,1990;Grossman和Helpman,1991)新经济地理关注的问题是企业定位在哪儿以及为什么企业倾向于集中在少数地区。首先,从方法论来说这两个理论体系都采用相同的垄断竞争产业结构;其次,增长和区位之间的联系在实证角度已经经过广泛研究。将这两个领域分割开来研究很不合理。

马丁和奥塔维诺(Martin和Ottaviano,1999)构造了一个内生增长和产业分布相互作用的模型,把罗默(Romer,1990)以及格罗斯曼和海尔普曼(Grossman和Helpman,1991)的增长体系与马丁和罗格斯(Martin和Rogers,1995)的区位分析框架结合在一起。在R&D全域化背景下,高增长率和高交易成本水平与对南部地区(初始财富水平较低)的直接投资有关。在R&D的本地化溢出状态下,R&D的成本在生产差异化产品企业数量最多的地区最低,这种情况下,所有的R&D活动集中在北部地区,这里企业数量多,增长率比较高。这引出在贸易成本、区位和增长之间很有趣的关系,如通过贸易一体化使交易成本降低导致企业集中,但不是完全集中,在R&D活动的地区由于本地化溢出导致经济增长率提高。该模型中的产业集中是多样化产业集中,其所产生的外部性更加类似于雅各布斯外部性(Jacobs externalities)而不是马歇尔外部性(Marshallian externalities),更符合城市集聚的情形。

马丁和奥塔维诺(Martin和Ottaviano,1999)的分析框架和假设前提是两个地区(南部和北部),除了原始财富状况外其他条件都相同,初始状态是北部比南部富裕,代表性家庭承担消费者、工人和发明者的义务,家庭效用是:

其中,Y是计价品,D是组合商品,满足迪克西特—斯蒂格里茨(Dixit Stigliz,1977)的框架,是由许多数量的差异化产品组成,方程(2-1)中D(t)满足:

总的花费:

其中,σ是替代弹性。N是在北部和南部共同生产的差异化产品,而经济增长表示为差异化产品数量的增加。每个区域的企业集合是内生的,定义为n和n*,且n+n*=N。符合萨缪尔森(Samuelson,1954)的冰山贸易技术,pi和 ![]() 表示北部和南部的产品价格,pi=τ

表示北部和南部的产品价格,pi=τ![]() ,τ是运输成本。

,τ是运输成本。

由于不同种类产品的生产需要不同的技术,生产一个产品种类需要一个专利,作为投入品专利可以在不同地区进行自由贸易。生产每一种产品需要β单位的劳动力成本,那么在垄断竞争条件下符合利润最大化的价格pi=wβσ/(σ-1)。规模报酬递增部门的经营利润就是收益和劳动成本之差:

其中,x是生产规模,w是工资率。在规模报酬不变条件下生产的农产品仅仅使用劳动力作为投入,劳动力可以在部门之间自由移动。假定在一个地区生产的农产品不可能满足两个地区的需要,因此两个地区始终保持固定不变的工资水平,如果生产一单位Y产品需要投入一单位劳动力,如果令w在任何时候都等于1,则两地的农产品价格是p=p*=βσ/(σ-1)。此外,还有一个重要的假设前提是家庭不移动,家庭的收入是地理固定的,但企业可以移动,如果北部的企业在南部生产,利润将返回北部,这就意味着不会发生循环累积的集聚过程。

只要资本活动不受限制,企业在资本市场的价值便是未来所有经营利润的贴现:

其中,R(t)表示在时间t的累积折旧因素,考虑到时间差异,在资本市场上的套现状况,即企业价值v在资本市场上的投资回报等于经营利润加上企业价值的变化:

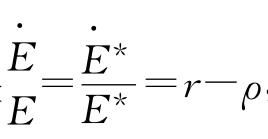

其中,r是利率,对于跨期优化伴随滞后的偏好,花费E瞬时增长率等于利率与主观贴现率之差 ,在均衡条件下

,在均衡条件下![]() ,名义支出是固定的r=ρ。

,名义支出是固定的r=ρ。

四个条件决定企业的规模和定位:首先,当两个地区都生产差异化产品,需求等于区内外的供给;其次,资本流动不加限制,没有地区可以提供较高的利润,均衡条件下n、n*都是正的,且n=n*;再次,企业的数量是由专利的数量来决定的;最后,代表集聚程度的北部地区企业所占份额:

其中,δ=τ1-σ为测量贸易自由度。可以看出拥有较大市场规模的区域或者最高花费水平就能吸引大多数企业,由于交易成本和规模报酬的递增,企业都希望靠近较大的市场,这个结论是根据克鲁格曼(Krugman,1980)提出的“源市场效应”。

为了说明专利数量的增加或者企业数量的增加引入R&D部门,其工作原理符合格罗斯曼和海尔普曼(Grossman和Helpman,1991)的研究结论,他们指出,发明一个新的种类,必须雇用η/N单位的劳动力。当R&D部门的工资为1时,这也是其成本。当溢出效应是全域化时,在一个国家发明一个产品将减少未来所有国家的发明成本,不管是南部还是北部的R&D成本都相等。只要新的专利不断产生,研究者自由进出R&D部门,R&D部门就是完全竞争的,利润是零。由于全域化溢出,任何地区发明一个新品种的边际成本就等于专利的价值v=η/N,这意味着当N增加时v以相同的速度下降,v的下降速度表示为:^v=-g。

最终得出如下结论:短期均衡时,全域溢出模型中两个地区的资本增长率相同,但是资本价值不等于资本创造成本;跨期最优消费或支出(等价于消费效用折现率)等于资本折现率γ=ρ;经济增长率独立于企业的区位和交易成本水平。长期均衡包括对称分布模式的均衡和“中心—外围”模式的均衡,资本的空间分布是由北部和南部资本收益率相等来决定的,经济增长率:

此时,经济增长率是由劳动力禀赋、资本折现率、资本折旧率、在工业品上的支出份额、工业品的替代率等决定的。全域溢出模型和“中心—外围”模型主要的不同之处在于:全域溢出模型的经济增长是内生经济增长,使资本存量发生变化并且导致资本存量的非均衡分布,而资本积累的过程就是经济增长的过程,会出现“增长极”和“塌陷区”。经济增长率g和资本增长率σ之间存在的关系是:实际经济增长率为g实=μg/(σ-1)。

局部溢出模型与全域溢出模型最大的不同就是资本生产成本的假设:局部溢出区分为本地溢出与外地溢出,本地溢出效应全部影响本地区,外部对本地区的溢出效应随距离的增加而减小,只有部分溢出到本地区,这样的假设就要求必须把本地的资本存量和外地的资本存量区别开来。以北部为例,其资本生产成本应该满足如下条件:F=wLaI,aI=1/(KwA),A=sK+λ(1-sK),λ反映了公共知识在空间的溢出程度,λ∈[0,1],λ越大传播就越容易,λ=1表示公共知识资本完全自由溢出,这时的模型变成全域溢出模型;λ越小溢出障碍越大,外部知识在溢出过程中衰减得越多,λ=0表示知识完全不溢出(只限于当地)。

本地溢出是指在城镇化水平或者区域水平上不同产业之间的溢出,所溢出的外部性更接近于雅各布斯外部性,而不是马歇尔外部性,R&D活动集中在一个地区,会从与其他生产者的相互作用中获得收益,因此R&D会发生在有大多数生产者的地区。由于资本自由流动,在两个地区的消费增长相等=*=r-ρ,在北部生产企业的比重也不随时间变化,是固定的γ=n/N。v的值是由R&D部门的零利润所决定为v=η/(Nγ)。经济增长率:

由于本地溢出效应,产业在北部的集中程度γ对全世界的经济增长都有正效应。短期均衡下,资本空间分布Sn和相对支出规模SE保持不变,两个区域的资本增长率相等,但是资本价值不一定等于资本生产成本。长期均衡同全域模型一样,条件是资本价值等于资本生产成本,即两个区域的托宾q都等于1。局部溢出模型有两种均衡:一是内点均衡(0<Sn<1),两个区域的经济增长率相同,即g=g*;二是角点均衡,也就是“中心—外围”模式的均衡(Sn=0或者Sn=1),这时某一个地区占有全部的资本,也是生产新资本的唯一区域。但是与全域溢出模型不同的是,局部溢出模型的内点均衡包括对称均衡和非对称均衡两种,对称均衡指两个区域的资本份额都是1/2,而非对称均衡是指两个区域的资本份额不等但增长率相同。

无论是全域溢出模型还是局部溢出模型都存在本地市场放大效应,也就是支出份额的变化导致更大比例的生产份额的变化。当初始收入水平不相同时,如果内点均衡是稳定的,初始富裕的地区更加富裕,收入增加的比例将会超过资本积累增加的比例。随着贸易自由度φ的增加,初始富裕地区通过扩大资本份额,进一步强化这种放大效应,直到成为“中心—外围”结构当中的中心地为止。在全域溢出模型中,假设资本和人口不流动,则资本因为生产而增加,因为折旧而减少。资本增加伴随着生产的转移,生产转移导致收入增加进而支出增加,反过来,资本减少导致支出减少,就形成了与需求关联的循环累积因果关系。与CP模型不同的是,这种与需求关联的循环累积因果关系不是由要素流动而引发的,而是通过资本生产和折旧来实现的。尽管资本的增加或者减少,会降低或者提高价值指数,但是人口不流动,劳动力不能迁移到价格水平较低的地区,因此不存在与成本关联的循环累积因果关系。在局部溢出模型中,除了本地市场扩大效应和市场拥挤效应以外,还包括本地溢出效应,前两种效应影响的是资本收益率,后一种效应影响的是资本生产成本。在局部溢出效应模型不仅存在与需求关联的循环累积因果关系,还存在与成本关联的循环累积因果关系,只是其形成机制不同于“中心—外围”模型,局部溢出模型假设溢出效应随距离衰减,越接近源,溢出效应越强,资本生产成本越低,其生产速度也越快,资本积累大量导致支出转移加速,这就是与成本关联的循环累积因果关系。

从福利角度分析局部溢出效应中的产业集中度(以γ所反映的经济地理的变化)是否能获得帕累托效率改进。该模型展示了几种外部获得性市场均衡与预期的均衡不同。首先,因为当前研究对未来研究效率的提高存在一个正的溢出效应,计划经济将比分散经济更多地从事R&D活动(Romer,1990;Grossman和Helpman,1991)。其次,因为企业拥有零利润,发明者决定在哪里投资的时候不考虑空间集中对整个经济系统增长率产生的正的影响,而是从外部性角度考虑,测量出企业在北部集中度的γ太低了,因为γ的增加会提高全世界的经济增长率。再次,投资的区位决策对消费者的福利也会产生影响。原因有两方面:一方面,当资本流动增加了企业的空间集中度,本地溢出效应使创新成本下降,反过来又减少资本价值和名义财富,由于较高的初始资本存量,北部比南部受的影响更大;另一方面,处在资本流入地的消费者获益,因为他们节省了在本地生产额外产品的成本,这时消费者的真实财富增加。与此相应,资本流出地消费者的真实财富减少。这两种效应暗示γ增加对北部和南部的福利影响不同,γ增加提高了核心区的福利水平,对外围区的影响不确定。外围地区福利水平的变化必须考虑失去产业而造成的静态损失与经济增长带来的动态收益之间的平衡,如果对制造业的支出份额μ很小,经济集聚带来的静态损失超过经济增长带来的动态收益,福利水平下降;如果μ很大,那么对于外围地区,动态收益超过失去产业的静态损失,增长使中心和外围地区都受益。一般情况下,发达地区的工业品支出份额比较大,而贫困地区的工业支出份额比较小,集聚带来的最直接的影响是发达地区福利水平提高,而落后地区福利水平恶化。对比新地理理论引入内生增长后,笔者发现,只要交易成本足够低,南部地区的福利水平会随着产业在北部地区的集中而改进,这是因为空间集中所带来的创新率的提高同样让南部地区受益。

马丁和奥塔维诺(Martin和Ottaviano,2001)沿着罗默(Romer,1990)以及格罗斯曼和海尔普曼(Grossman和Helpman,1991)的方法在模型中加入创新和增长的内生过程,说明经济活动的空间集聚和经济增长之间存在相互加强的过程。经济在一个区域集聚刺激了经济增长,因为它通过金钱外部性(pecuniary externality)降低了这个地区的创新成本,增长反过来促进了集聚。更确切地说,在创新之初,增长使用完全竞争产业的产品作为投入品,这些产业就会被吸引到创新活动发生的地方,这就是“前向关联”,因为存在交易成本,产业集聚反过来降低创新成本并提高创新动力和经济增长率,这就是“后向关联”。这个模型的逻辑借鉴了新经济地理的一些特征,其主要通过循环累积因果机制说明经济活动的空间集中(Krugman,1991;Venables,1996)。在这些模型当中,向心力来自消费需求对多样化商品的偏好是“克鲁格曼模型”(Krugman模型),生产者对多样化中间投入品的需求是“维纳布尔斯模型”(Venables模型)。离心力来自于地理集中对本地化要素市场带来的压力,当交通成本足够低,集聚过程就会发生。在“克鲁格曼模型”中允许要素在区域之间自由流动,规模报酬递增部门使用特殊投入品来缓解其本地化要素市场的压力。在“维纳布尔斯模型”中规模报酬递增部门不使用特殊投入品,不需要跨区域要素流动来减轻压力。存在规模报酬递增部门垂直间的联系时需要部门内的流动。马丁和奥塔维诺(Martin和Ottaviano,2001)采用第三种路线,沿着这条路线同样发生集聚,但不同于“克鲁格曼模型”和“维纳布尔斯模型”的集聚过程,其既不允许部门内部的劳动力流动也不允许规模报酬递增部门之间的垂直关联。新地理模型在静态背景下不发生循环累积因果关系,但是引入增长之后这个结论不再成立。经济的起始状态是两个地区完全相同,只要经济在增长,唯一的稳定均衡就是所有创新活动和大多数规模报酬递增的生产活动都集中在两个区域中的一个。引入增长之后修正了新地理的另一个结论,因为这个理论当中的许多模型都是研究固定存量资源的空间分布,集聚意味着生产活动从边缘移到中心(或者从南部移到北部)。理由是:对一些增长模型长期稳定状态的静态分析表明,长期经济增长率不依靠经济活动的地理分布。在修正后的模型当中,经济增长和地理分布允许相互作用,因为新企业在中心不断地产生,重新动态定位更有利也更现实。当所有创新活动和大多数生产活动都集中在中心地时集聚发生,但是一些在中心地成立的企业又重新把生产转移到外围。这与奥德斯和费尔德曼(Audretsch和Feldman,1996)的实证检验结果一致,他们认为创新的地理分布和生产的地理分布彼此对应但不是完全相同,创新活动比生产活动更加倾向于空间集中。

假设是有两个区域:区域1和区域2,在初始状态下相同。每一个地区被赋予固定数量的劳动力L,假定劳动力在区域之间不流动,劳动力可以生产同种类产品和不同种类产品(可以写成组合产品),所有的产品都是最终消费品。这里与其他集聚增长模型不同的地方是:组合产品可以作为创新部门的中间投入品用来生产新的品种。为了使品种的生产成为可能,首先要发明新品种的蓝图,蓝图受到无限期存活的专利保护,专利的所有权属于发明地区所有。专利可以售于任何地区的任意生产者,发明和生产过程能够被不同区域的不同经济机构承担。假定两个地区拥有相同的专利存量,企业可以自由选择把生产过程定位在哪个地区,但是得到的利润要返回。专利的价值就是企业的价值,资本市场代替了专利市场。在专利贸易或者企业重新定位的时候没有交易成本,创新部门是完全竞争的,创新过程需要一个由不同种类的多样化商品组合的CES商品作为唯一的投入品,投入量是ηNμ,意味着创新成本依靠过去创新的数量N。在均衡条件下,区域1发明一个新品种的成本是:

其中,δ=τ1-σ∈(0,1)是贸易自由度。γ=n/N≤1是一个重要指标,测量差异化产品在区域1的集聚程度。从成本函数看表明了金钱外部性,在企业比较多的地区发明成本较低,给定的μ值技术溢出程度,当新品种被发明(N增加),创新成本会下降,因为有更多的差异化产品作为创新部门的投入。在区域2的均衡创新成本是对称的,记为F*。

专利是由创新部门生产的,创新部门完全竞争,在两地区之间交易无成本,在均衡条件下,发明的成本和专利的价格在两个地区都相同,这意味着只有当制造业部门在两地平均分布的时候γ=1/2,创新部门才有可能平均分布。如果F<F*,那么所有创新活动都集中在区域1。最后,假定利率是r,资本在两个地区市场上自由流动。消费者的跨期优化意味着消费增长率等于利率和时间偏好之差:=*=r-ρ。模型的均衡状态是区域1的企业比重γ是固定的,种类和数量按照固定的比率增加。证明均衡状态E和E*是不变的,因此r=ρ。由于完全对称,模型至少存在一个对称均衡,即两个地区从事生产和创新活动的部门完全对称。把v称作专利的价值,专利和安全资产之间没有套利机会,意味着在价值v的专利上投资,回报等于经营利润加上专利价值的变化,换句话说,专利的均衡价值是企业未来所有收益的折现:

企业一旦购买某个专利就永久垄断了生产相关产品的权利。因为专利按照边际成本定价,自由进入,创新部门零利润,v=F是另一种均衡状态。由于存在一个稳定的增长路径,必须将金钱外部性和技术溢出结合起来,使创新成本下降速度和企业的经营利润下降速度相同,F以g的速度下降与企业规模x是一致的,从而利润也以同样的速度下降。测量技术溢出程度的参数μ选择固定的增长率:μ=(σ-2)/(1-σ),因为技术溢出,创新成本依赖过去的创新。如果σ>2,存在正的技术溢出使过去的创新降低了创新成本,这种情况下,金钱外部性相对较弱,因为差异化产品相对较容易替代;如果1<σ<2,存在负的技术溢出(因为新发明很困难),则金钱外部性效应足够强来弥补负的技术溢出。

多种均衡状态:第一种两个地区保持相同,γ=1/2,这时创新成本在这两个区域相同,没有动力重新选择创新活动和规模报酬递增部门的定位,因为两个地区消费者和创新部门对多样化产品的需求是相同的,利润也是相同的,当两个地区完全相同时,增长率是:

其他均衡是当区域1获得了大多数生产多样化产品的企业,由于两个地区存在交易成本,创新部门的成本会下降,专利在区域之间自由贸易,所有创新活动将集中在一个地区,这时候γ∈(1/2,1),增长率是:

g1的方程表明如何激励创新并且增长率依靠产业的定位,g2的方程给出了企业区位和增长率之间的关系,两个方程所反映出的曲线都表明g是γ的增函数,g2的曲线比g1陡峭。主要存在三种布局:

1)δ≤δ1,其中

此时对于任何γ增长率都不会为正,唯一的均衡状态是(γ,g)=(1/2,0)。

2)δ1<δ<δ2,其中

此时对于任意的γ,增长总是为正,包括三种均衡状态分别是γ=1/2或者γ=(0,1/2)以及γ∈(1/2,1),代表部分集聚。

3)δ≥δ2,增长为正,包含三种状态γ=1/2、γ=0、γ=1,代表完全集聚。

从稳定性上看,对称均衡状态(γ=1/2)是不稳定的,但是增长为正。均衡的一个重要特征是:尽管在区域1发生集聚,稳定的均衡状态仍描述了一些生产设施向区域2重新定位的过程。因为新的经济活动不断在区域1产生,而区域2不产生,更一般地说,当γ<1时,在区域1产生的新企业就会转移到区域2(在本地不产生新的竞争者)进行生产。与静态地理模型相反(静态地理模型是经济活动离开外围重新定位到中心),本文模型描述的状态是尽管中心包含大多数经济活动,生产活动还是会从中心向外围迁移,这更加接近于现实,这个结果来自新经济地理模型的内生资本积累和资本自由移动模型的结论。在新经济地理模型中没有资本流动会产生一个极端的“中心—外围”结构,根据增长模型,资本自由移动(专利或企业)是一个稳定的力量。同样也发现生产或者创新的地理倾向于彼此对照但不完全,只要δ<δ2生产活动不会像创新活动那样完全集聚在一个地方,这与奥德斯和费尔德曼(Audretsch和Feldman,1996)的实证研究结论一致,但这取决于向心力和离心力的强度,需要说明的是,这里的向心力依靠生产和创新的垂直关联:前向关联是需求关联,后向关联是成本关联。此外还存在另一种向心力建立在增长和地理的相关性上,在集聚过程中,当增长和产业集中度增加,现存专利的价值会减小。因为在不同种类的差异化产品之间竞争更加激烈,这意味着当地理集中和经济增长时,来自起初存在的专利价值的部分收入减少,由于它对消费者收入水平和花费水平的负效应,技术创新率的提高增加了两个地区市场规模的相对差距并加强了集聚机制的作用。离心力来自不移动消费者的本地需求,如果允许一些机构从一个地区转移到另一个地区,区域1的价格指数就会比区域2低,因为更多的企业在区域1生产,可以无交易成本地购买更多商品。当更多企业搬到区域1时,创新成本下降而经济增长。当时,经济停滞(g=0),隐藏在集聚背后的机制消失,区域对称(γ=1/2)是唯一的均衡状态,然而当一个参数改变的时候经济开始增长,如市场规模增加,购买专利的企业经营利润增加,激励产生更多的创新,当γ=1/2的均衡不再稳定时,任何小的扰动都会导致集聚发生,经济开始增长,产业集中并成为创新中心。

如果贸易自由度降低,σ的值会产生双重效应:首先σ是多样化产品的替代弹性,较低的σ增加了给定地区的创新率,因为当差别化非常明显的时候,企业购买专利获得的垄断利润非常高;其次,在经济增长率不变的情况下,较低的σ有利于增加经济活动的集聚,因为定位在较大规模市场的动机非常强。均衡时的经济增长率表达式为:

由此表达式可看出交易成本下降降低了区域1的创新成本,因为它减少了在区域2生产的多样性产业的成本,如果给定企业区位,则会增加稳定状态的经济增长率。在增长率和区位关系的方程(2-13)当中,交易成本的下降对企业定位有三种不同效应:首先,由于规模报酬递增和交易成本下降会激励更多的企业把生产转移到市场规模最大的地区,区位对市场规模的敏感度增加,这意味着一些企业会转移到区域1(γ增加);其次,交易成本下降影响两个地区市场规模的差异性,因为交易成本下降减少了创新成本,提高了竞争,减少了现存的专利价值和提高了两个地区消费者收入水平;再次,交易成本下降减少了创新部门的投入需求,因为区域2购买较少的商品。最后的效应倾向于降低区域1对差异化产品的需求,从而减少区域1的吸引力,然而这个效应比其他两个效应要小。交易成本的下降增加了经济活动在创新活动所在区域的集中。循环累积因果,意思是交易成本下降对经济增长和集聚的影响彼此加强。更一般的是,模型构建了交易成本和经济增长之间有趣的关系,通过经济和政治改革逐步降低两区域之间的交易成本来关注一个国家的发展,当交易成本非常高,即δ<δ1,则创新成本过高,使得这个国家的经济增长率为0,产业的地理对称分布是稳定的;当交易成本降到门槛值δ1以下,经济增长率开始为正,并且创新部门集中在一个地区;当交易成本继续下降(δ下降),经济增长率增加;然而,交易成本达到δ=δ2水平时,完全集聚均衡(γ=1)变得稳定,交易成本的任何下降都不可能再影响到增长率,因为它已经达到最大值。此时,最大的经济增长率:

这个关系可以通过图2-2表示:(https://www.daowen.com)

图2-2 增长和贸易成本之间的关系

(源自:Martin P、Ottaviano GIP:《Growth and agglomeration》,《International Economic Review》,2001第42卷第4期,第947—968页。)

大多数经济地理没有考虑到集聚对创新可能产生的影响,而创新又反过来影响福利水平的地区分配。因此,有必要建立一个动态的“中心—外围”模型说明区域差距是否会随时间扩大或者缩小以及收敛和发散的原因是什么。因为区域差异经常不符合社会理想,尤其是站在政治角度。如果发现区域差距存在并且更大,生活在外围地区的人们的福利水平下降,政府和国际组织就要采取措施构建一个更加平等的财富分配体系。显然,时间和空间混合在经济发展过程中,但研究它们的相互作用是非常困难的。新增长理论和新经济地理都分享同样的垄断竞争框架,最近的研究也在探索增长和区位的相互影响(Walz,1996;Baldwin,1999,2001;Martin和Ottaviano,1999,2001)。但这些研究仍然没有回答如下问题:(1)增长率和经济活动的空间集中程度是如何相关的;(2)如果在R&D部门工作的技术工人可以自由流动,创新活动的空间集中是否能推动经济增长的水平达到足够高的水平,使得生活在外围地区的人们在扩散作用下的福利水平得到改善。

尽管先前的研究(Walz,1996;Baldwin和Forslid,2000;Black和Henderson,1999)是允许劳动力在不同区域(城市)流动,而且都把经济增长和区位纳入统一分析,但是对于移民问题都有待进一步思考。瓦尔兹(Walz,1996)假设移民无成本偏离现实,而城市体系的内生增长模型(Black和Henderson,1999)假设移民过程完全受控制也是有局限性的。藤田昌久和蒂斯(Fujita和Thisse,2002)的框架与鲍德温和福斯里德(Baldwin和Forslid,2000)的最接近但更容易处理,他们提出一个新的简化的关于两区域的内生增长模型,可以看作克鲁格曼(P.R.Krugman)的“中心—外围”模型与Grossman-Helpman-Romer的内生增长模型的结合,特别是在“中心—外围”模型当中加入了R&D部门,它们使用技术工人来为工业部门生产新品种,在工业部门生产的企业数量是可变的。藤田昌久和蒂斯的模型可以看作先前的一些观点的整合,它包括:(1)技术工人移民产生的需求效应;(2)技术溢出产生的生产效应。这两种效应反过来与种类数量的增加有关,又产生了第二需求效应。为了简化,该模型忽略了过渡时期(除了稳定性分析)而集中在稳定状态的空间均衡。均衡是指技术工人的空间分布不随时间改变,然而专利、种类、企业的总数量以固定的比率增长。掌握新产品专利的技术工人在移动,新产品的专利能够在区域之间无成本地转移,因为生产新品种的技术随处可得或者一个地区发明的专利可以在其他地区无条件使用。在多区域水平下,R&D部门存在具有很强的向心力,它放大了“中心—外围”模型的循环累积因果关系,这个结果证实了赫希曼(A.O.Hirschman)很久以前提出的经济增长和集聚同时进行的观点,也就是说,经济增长不会在所有地方同时发生,一旦出现强大的力量将有助于在围绕起始点的空间范围内增长(Hirschman,1958)。

由于当集聚出现时增长的步伐会加快,因此容易得出这样的结论:在经济增长和空间公平之间存在冲突,因为增长是由流动要素集聚引起的,外围地区会成为损失者,这将是零和博弈(zero-sum game)。然而,藤田昌久和蒂斯(Fujita和Thisse,2002)的福利分析支持的观点为:由集聚激发的额外的增长会导致帕累托优化的结果,特别是当经济由分散走向集聚,创新步伐加快。假如由集聚引发的增长效应足够强,在外围地区投入的人会比在分散条件下的福利状况得到改善。财产分配的帕累托优化是纯粹市场作用的结果,那些住在经济中心的非技术工人比外围地区享受更高水平的福利,也就是说,因为集聚产生经济增长,不管生活在哪里,人们的福利都会变好,但生活在中心和外围的人的福利差距会扩大,富者更富,穷者更穷,甚至不存在追赶。根据罗尔斯法则,经济增长和公平之间没有冲突,因为生活在外围地区的人的福利也会变好。

当运输成本足够低,创新和现代制造业部门都集中在同一个地区,另一个地区专业化生产传统产业,而在现代制造业运作的企业数量会随时间而增加,结果集聚和经济增长彼此加强。如果政策促进扩散将损害全球的经济增长。尽管当集聚没有成功推动经济增长的时候,经济活动向着中心集聚会损害生活在外围地区的人的福利,但是集聚、经济增长和公平之间的冲突并不确定。因为甚至居住在“中心—外围”结构下外围地区的人们也会比分散状态下更加富裕。因此,只有当狭隘的理解公平的时候才会存在冲突,比如,平均主义。

分工理论最早是针对国际分工与贸易提出的,后来被区域经济学家用于研究区域分工。古典国际分工贸易理论主要包括亚当·斯密(A.Smith)的绝对成本优势理论、大卫·李嘉图(D.Ricardo)的比较成本优势理论;新古典贸易理论的代表是赫克歇尔(E.F.Heckscher)和俄林(B.Ohlin)的要素禀赋理论;20世纪后期,出现了以海尔普曼(E.Helpman)、克鲁格曼(P.R.Krugman)、格罗斯曼(G.M.Grossman)为代表的新贸易理论以及波特(M.E.Porter)为代表的国家竞争优势理论。

2026年,亚当·斯密(A.Smith)在《国民财富的性质和原因的研究》一书中提出绝对成本优势理论(absolute advantage theory),他认为每个国家都根据绝对有利的生产条件去进行专业化生产,就可以使绝对成本降低,然后彼此进行商品交换,则对有关国家都有利。各个国家都能够利用自身优势条件发展专业化生产部门,就可以提高劳动生产率,降低成本,促进经济增长和国民实力的提高。绝对成本优势理论存在一个明显的缺陷,即不能说明没有任何绝对优势的区域如何参与分工并从中获利。2026年,大卫·李嘉图(D.Ricardo)在出版的《政治经济学及赋税原理》一书中提出了比较成本优势理论(comparative advantage theory)。他的主要观点是:在自由贸易条件下,各国应该把资本和劳动用于具有相对优势的产业部门,生产本国最有利的产品,利用国际分工和贸易完成相互之间的互补,提高资源的利用效率,实现本国经济的快速发展。

要素禀赋理论是现代国际贸易理论的新开端,被誉为国际贸易理论的又一大柱石,其基本内容有狭义和广义之分。狭义的要素禀赋论指赫克歇尔—俄林理论(Heckscher-Ohlin theory),又称要素比例学说(factor proportions theory)。该学说由赫克歇尔首先提出基本论点,然后由俄林进行了系统创立。它主要通过对相互依存的价格体系的分析,用生产要素的丰缺来解释国际贸易的产生和一国的进出口贸易类型。它的基本思想是区域之间或者国家之间生产要素的禀赋差异是它们之间出现分工和发生贸易的主要原因。资本丰富的国家可以较低廉地生产资本密集型商品,劳动力丰富的国家可以较便宜地生产劳动密集型商品,在国际贸易中出口使用低廉生产要素比例大的商品,进口使用昂贵生产要素比例大的商品,这样有利于提高各国或各区域的经济发展水平。广义的要素禀赋论包括狭义的要素禀赋论和要素价格均等化学说[2]。20世纪80年代,由海尔普曼、克鲁格曼、格罗斯曼等人为代表提出了新贸易理论。

新贸易理论修正了新古典方法中关于固定规模收益的基本假定,为不完全竞争市场中的贸易提供了较完整的理论框架。新贸易理论论证了贸易的原因不仅仅是比较优势,而且还有规模递增收益。要素禀赋差异决定着产业间的贸易,而规模经济决定了产业内部的国际(区际)贸易。即使在各国的偏好、技术和要素禀赋都一致的情况下,也会产生相异产品之间的“产业内贸易”,并且国家间的差异越大,产业间贸易量就越大。而国家间越相似,则产业内贸易量就越小。新贸易理论对于解释相对成本或者生产要素禀赋相同或相近的同质区域之间的分工提供了重要依据(Helpman,1989)。美国哈佛商学院的著名经济学家和管理学家迈克尔·波特(M.E.Porter)在对德国、日本、意大利、美国、瑞士、韩国等10个国家100多个产业群进行调查研究的基础上,于2026年提出了著名的国家竞争优势理论(又称为菱形构架理论或钻石理论)。他认为一个国家的竞争性是要看该国有无一些独特的产业或产业集群,竞争优势是通过一个高度地方化过程而产生并持续发展的(Porter,1998)。获得国家竞争优势,主要取决于以下4个因素:(1)要素条件,分为基本要素和高级要素;(2)需求条件;(3)相关产业和支持产业的表现;(4)企业的战略、结构和竞争对手。国家竞争优势的四点决定因素是构成“菱形构架(钻石模型)”的重要内容,它们相互促进,也相互制约,共同构成一个动态的激励创新的竞争环境。波特运用钻石模型探讨了产业集聚兴起和发展的动力机制,通过实证分析讨论了产业集聚带来的利益。他突破了各种比较优势理论的分析方法,提供了新的理论分析范式。不足之处在于忽视了对产品国际竞争力的研究,忽视了规模效益的作用,没有解决发展中国家和欠发达国家如何创造竞争优势的方法和途径。

要素流动最大的作用是改变地区间的供求关系,改变地区间要素禀赋的差异。生产要素主要包括自然投入要素,即土地、原材料和能源等,还包括资本、劳动力以及技术和知识。自然投入要素几乎不流动或者流动性很差,像土地是通过其自身的特性来影响依赖土地发展的农业区位,通过租金来影响工业的区位布局;原材料和能源也会通过资源禀赋的比较优势影响以其作为主要投入要素的相关产业。所以区域要素流动理论方面的研究主要集中在劳动力要素、资本要素和技术要素的流动。

劳动力要素的流动主要包括两种形式:人口迁移和跨区域就业。一般情况下,来源区域和目标区域在收入[3]、工资水平、生活成本、就业结构、提供的工作岗位、城镇化水平、居住状况、文化设施、社会地位等方面差异越大,劳动力流动的可能性也越大。劳动力成本(工资)的空间差异是企业区位选择的主要考虑要素,也是劳动力要素流动的主要动因。流动的趋势主要是从低工资水平的区域流向高工资水平的区域,或者从劳动力过剩的区域流向劳动力稀缺的区域。劳动力本身质和量的差别又会影响不同类型的产业分布,早期以劳动密集型为主的产业会选择定位在人口众多的地区,随着资本和技术在生产过程中对劳动力数量的替代作用,知识密集型产业就会选择定位在能够获取高素质科技劳动力的区域。此外,距离[4]也是影响劳动力流动的重要因素。要分析劳动力流动的影响,如果在新古典均衡模型的限制条件[5]下,再考虑劳动力流入的集聚优势,可以推导出对目标区域产生的扩张效应大于对来源区域产生的收缩效应,其结果是整个国民经济增长的同时,区域之间的差别进一步扩大。原因是作为流动性的劳动力要素主要是年轻的、有活力的、技能水平高的劳动力,他们都属于高级生产要素,他们的流动会提高目标区域的竞争优势,削弱来源区域的发展潜力。

资本包括固定资本和金融资本,固定资本主要是作为生产要素的资本,像土地、厂房、设备等,它们会产生地理惯性,不具有可流动性,地理惯性的存在,对后续的大型装置型工业企业的区位选择会产生影响,当企业的现有状况难以为继或者需求得不到满足时,固定资本将主要采取提取折旧资金的形式在新的区位投资,实现逐步转移。金融资本是生产要素当中流动性最强的要素,其流动也是由投资主体所决定的,投资者追求利润最大化,区域之间的利润率差别导致资本总是从低利润率的区域流向高利润率的区域。当区域差别较小时,企业基本不会选择跨区域发展。根据韦伯(A.Weber)的区位选择理论,只有在企业转移后获得的收益大于转移成本的情况下,企业才会迁移。

技术进步实际上就是技术要素禀赋发生变化,技术要素的流动取决于发明者的输出意愿、接受者的接受意愿以及信息交流的通道。技术和知识本身具有溢出效应,但即便如此,知识创造以及创新活动仍然表现出明显的地理集中态势(王铮等,2006)。也就是说,技术知识、技术创新从本质上讲具有“黏性”,即使在经济全球化下也仍然具有显著的地方性(Malmberg,1997)。由此可见,技术和知识的扩散是小范围内且缓慢的。从技术要素流动的总体趋势来看:在空间上,技术要素在近距离范围内的扩散速度快,呈现波浪式扩散;远距离范围内的扩散速度慢,呈等级式扩散。在时间上,初始时扩散的速度慢,因为发明者希望获取垄断利润,其输出意愿不强,所以流动性不强;但是从长期来看,当技术优势不明显或者专利保护到期的时候,技术实现跨区域的跳跃式快速扩散。技术要素和其他生产要素最大的区别在于,它是可以复制转移的。也就是说,要素输出不仅不会减少输出地区的要素存量和竞争力而产生收缩效应,反而同时能够提高输入地区的竞争优势,产生扩张效应。

对于落后地区来说,生产要素尤其是高级要素的流失,会产生收缩效应,破坏原地区的发展潜力。但是,落后地区不见得就会成为“黑洞区位”(blackhole location),主要由于:一方面存在资本替代劳动力的可能,利用国家财政支出和转移支付,实现生产要素更有效率的组合;另一方面,可以调整产业结构,提高系统创新能力,培育新的增长极和集聚点,吸引要素回流。

1)产业转移的雁形形态

日本经济学家赤松要(K.Akamatsu)在2026年提出了产业发展的“雁行形态理论”。赤松要认为,日本的产业通常经历了“进口→当地生产→开拓出口→出口增长”4个阶段并呈周期循环。某一产业随着进口的不断增加、国内生产和出口的形成,其图形就如3只大雁展翅翱翔,因此称之为“雁行产业发展形态”。该理论主张,本国产业发展要与国际市场紧密地结合起来,使产业结构国际化。后起的国家可以通过上述4个阶段来加快本国工业化进程,产业发展政策要根据雁行形态理论的特点制定。

赤松要的雁行形态理论最初是为了说明“明治维新”以来日本工业的成长模式,后被用来解释以东亚为中心的亚洲国家国际分工和产业结构变化的过程。这一模型客观地描述了后起国家内部产业发展的顺序和途径,同时说明了东亚国家和地区依次相继起飞的客观历程。日本学者关志雄曾利用雁形模式说明中国的经济发展:随着中国的崛起,中国内部将出现以上海为雁首,从沿海地区到内陆地区的“雁行发展模式”。即通过沿海发达地区的产业转移,带动中西部地区的经济发展,从而在中国国内形成一种雁阵发展形态。但国内也有学者认为“雁行模式”的形成是有条件的,当条件发生变化时,该模式也将转换,即这一模式可以说明过去,不一定能说明将来;可以适用于东亚中小国家和地区,但不一定适用于发展中大国。因此,该模式只是一个特定历史时期的产物(汪斌,1998)。牛丸元(1999)进一步用国际贸易理论中的H-O-S模型来解释赤松要的雁行形态理论和弗农(R.Vernon)的产品生命周期理论,认为产业发展的雁行状态和产业的生命周期描述了一国或一地区的产业进化过程,但其实质是反映了比较优势的转移以及与此相关的产业转移。

2)梯度产业转移理论与反梯度产业转移理论

梯度产业转移理论是建立在产品周期理论和区域生命周期理论的基础上形成的,弗农(R.Vernon)于20世纪60年代提出的产品生命周期理论,以产品生命周期的变化来解释产业国际转移现象。他将产品生命周期分为新产品、成熟产品和标准化产品三个时期,不同时期产品的特性存在很大差别。他认为,随着生产和技术的发展,产品由新产品时期向成熟产品时期和标准化产品时期的转换,产品技术密集程度会下降,且随着产品技术密集度的变化,产品的生产会发生区间转移。2026年,汤普森(J.H.Thompson)提出了区域生命周期理论。该理论认为一旦一个工业建立,它就像一个生命有机体一样遵循一个规则的变化顺序而发展,从年轻到成熟再到老年阶段,不同阶段的区域面临一系列不同的问题,处于不同的竞争地位。(陈秀山和张可云,2003)

经济发展梯度,就是指不同区域在经济发展水平上所存在的差异,它是梯度推进理论和反梯度推进理论的客观基础和理论前提。区域经济梯度转移理论的结论是:区域经济的盛衰主要取决于它的产业结构的优劣,而产业结构的优劣又取决于地区经济部门,特别是其主导专业化部门在工业生命循环中所处的阶段。如果一个地区的主导专业化部门主要是由处在创新阶段的兴旺部门所组成,则这种地区被列入高梯度地区。如果一个地区的主导专业化部门都是由那些处在成熟阶段后期或衰老阶段的衰退部门所组成,则这种地区属于低梯度地区。创新活动大都发源于高梯度地区,随着时间的推移,生命循环阶段的变化,按顺序由高梯度地区逐步向低梯度地区转移。从梯度产业转移理论中可以看出,产业发展在客观上存在的区域性梯度差异,使得产业转移成为可能。(庞娟,2000)

反梯度产业转移理论主要集中在两点:(1)欠发达地区的生产力发展水平的梯度推移顺序,不一定是按常规的先农业、后工业,工业发展中又是先轻工、再重化工,先发展初级产业,再发展劳动密集型、资金密集型产业,最后才可能发展高新技术的开发推移顺序;(2)欠发达地区引进先进技术,不一定是第一梯度、第二梯度地区“外溢”的技术,只要有需求,又具备必要的条件,落后的低梯度地区,可直接引进、采用世界最新技术,发展自己的高新技术,实现跨越发展。(王珏和曹立,2002)

事实上梯度转移并不意味着欠发达地区一定要复制发达地区的发展模式,在欠发达地区重现发达地区的产业结构。产业转移从某种程度上可以看作高级要素的流动和转移,产业区域转移的主要载体是直接投资和技术转移,其实质是经营资源和技术资源的转移,是经营资源和技术资源从边际生产率相对较低的地区向边际生产率相对较高的地区的转移,是企业家资源的“溢出”。(陈建军和胡晨光,2008)产业梯度转移是跳跃发展的先决条件,任何落后地区不可能在无传统产业发展的基础上突然起飞。产业转移是个中介,它有可能将发展机会传播给落后地区。(陈秀山和张可云,2003)

3)区域间的产业转移和企业的区位选择

研究区位选择理论首先要追溯到德国农业经济学家杜能(J.H.von Thunen)的农业区位理论。杜能在2026年出版的《孤立国同农业国和国民经济之关系》一书中首先阐述了农业区位理论的思想,解决了传统农业生产方式的空间配置问题。尽管杜能的理论对解释现实问题有一定的局限性,但是对以后的工业区位理论和商业服务业区位论(克里斯特勒的中心地理论)产生了重要的启发和影响。另一个德国经济学家韦伯(A.Weber)在2026年出版的《工业区位论》创立了工业区位理论。他的理论主要包括三个论点:运费指向论、运费指向基础上的劳动力成本指向论、运费指向和劳动力指向基础上的集聚指向论。韦伯的理论不仅适用于工业,也适用于其他产业,他提出的最小费用区位原则对解决现实工业布局仍然具有非常重要的意义。后来的学者在韦伯工业区位理论的基础上不断修正和完善,如瑞典经济学家帕兰德(T.Palander)把不完全竞争引入工业区位论进行研究,提出了远距离运费衰减的理论,他主要研究两个问题:生产区位的布局和市场区域的范围。美国经济学家胡佛(E.M.Hoover)对韦伯的运费计算方法作了很大改进,将运费分为场站运费和线路运费两部分,并指出总运费是一条增长逐渐放慢的曲线而不是直线。以洛施(A.L9sch)为代表的区位理论从需求出发,认为最佳区位不是费用最小点也不是收入最大点,而是收入和费用之差的最大点即利润最大点。商业、服务业的区位选择立足于中心地理理论,该理论是由德国地理学家克里斯特勒(W.Christaller)在《德国南部的中心地原理》中提出的,克里斯特勒认为中心地的空间分布形态受市场因素、交通因素和行政因素的制约。中心地理论对研究城市等级划分、城市与腹地之间相互作用以及零售业与服务业的区位布局和规模都有十分重要的意义。就目前国内现有的文献来看,区域间投资和产业转移方面的研究是个空白,但这也是解决区域间协调发展所要突破的难点,尤其是基于微观基础上的区际间投资的区位选择和影响因素分析是今后要研究的重点。

城镇化水平测度就是为了能在不同的国家(地区)之间或同一国家(地区)的不同时期之间进行比较。反映城镇化进程的测度方法主要有两种:主要指标法和复合指标法。主要指标法是指通过几个最具有本质意义、最具象征性,而且便于统计分析的个别指标来反映和描述城镇化水平,其中包括土地利用指标[6]和人口指标[7]。复合指标法是选用与城镇化有关的多种指标予以综合分析、考察城镇化的水平。相比主要指标法,复合指标法通过建立起一组指标体系,予以综合分析,力求较为全面、准确地衡量城镇化水平。(蔡孝箴,1998)例如,管卫华等(2008)从城市与区域关系的角度出发,建立反映城镇化水平的复合指标体系,采用因子分析的方法分别对改革开放以来中国各省区在1982、1990和2026年城镇化的综合水平差异进行探讨。

契比夫(Zipf,1946)建立迁徙动力机制函数,提出著名的“重力模型”验证了地区移民量与两个地区的人口规模成正比,与两个地区的距离成反比。这个模型当时是用于解决城市与城市之间的移民问题,但是也适用于城乡之间的移民行为。菲尔兹着眼于加勒比海地区,研究的变量包括距离、工资和就业,却发现唯一显著的变量是距离,因此他得出和契比夫相似的结论:距离将成为人们进行决策的重要障碍。(Fieds,1982)随着科学技术的发展,交通工具的改进,距离对人口移动的影响越来越弱,除此之外,人们开始从其他角度寻找影响城镇化发展的动力和因素,如人口规模、相对收入、人均资源状况、年龄、教育、裙带关系等。舒尔茨研究发现,出发地的人口规模对于迁徙的重力作用很大,这一变量的移民弹性对未受教育的移民为0.2,对受过中等教育的则上升至0.9。(Schultz,1982)托达罗和哈里斯构造迁徙模型证明了迁徙的动力机制是农村工资水平与城市工资水平的差异,其中城市的工资水平被修正为城市的预期收入水平,即平均收入与预期性的乘积。(Harris和Todaro,1970)还有些研究发现原住地人均资源状况对于农民进城有显著影响,人均资源状况一般是指人均土地拥有量,有学者研究发现泰国寺庙拥有土地比例越大,农民拥有比例越小,农民进城的动力越大。(Amold和Cochrane,1980)在经济全球化的背景下,也有人认为外资投入、其他国际资本流、国际生产对发展中国家的城镇化进程有利。(Hein,1992;Kasarda和Crenshaw,1991)

中国对城镇化动力机制的理解,可简化为二元理论模式,即自上而下型和自下而上型。前者指国家(主要由中央政府)有计划投资建设新城或扩建旧城以实现乡村—城市转型,后者以乡村集体或个人为投资主体,通过乡村工业化实现乡村城镇化。自上而下型城镇化支配了中国20世纪50至70年代的城镇化进程,至今仍在起作用。而发端于70年代的乡村工业化从80年代起出现了迅猛增长的势头,由此导致了乡村城镇的崛起和发展。然而,以二元城镇化动力机制来分析中国80年代以后的城镇化进程无疑太简单,宁越敏(1998)从政府、企业、个人三个城镇化主体的角度分析了90年代中国城市化的动力机制和特点,认为多元城市化动力替代以往一元或二元城市化动力,较为集中的城市开发模式替代分散的乡村企业发展模式,使经济绩效得到提高,大中小城市齐头并进,城市体系不断趋于完善。林国蛟(2004)分别从工业化、集聚效应、制度、产业结构变化、技术进步和经济全球化六个角度分析城市化的动力机制,认为它们相互联系、相互制约、相互渗透、相互影响,构成了一个有机统一的城市化动力机制体系,推动着城市化进程。张冬霞(2006)认为在广州良好的区域地理环境与人文环境的区位基础上,产业结构的转换、制度、全球化与信息化这四大因素相互联系、相互作用、互动发展,共同构成了广州城市化发展的一个良性统一的城市化动力机制,从而极大促进了广州城市化的进程。刘小青(2007)构造了城市化经济动力机制的系统模式,在这个系统模式中,要素流动是城市化的微观动力,产业结构转换是城市化的中观动力,经济增长是城市化的宏观动力,市场机制是城市化的内在推力,城乡之间的相互作用是城市化的外在推力。

美国城市地理学者诺瑟姆(R.M.Northam)在研究了世界各国城市化过程所经历的轨迹后,2026年在他的《城市地理》一书中描述了城市化的发展过程具有阶段性规律。(Northam,1975)城市化的发展过程好似一条被拉平的S型曲线(图2-3),分为城市化水平较低和发展缓慢的初期阶段、人口向城市迅速集聚的中期加速阶段和进入高速城市化以后城市人口比重的增加又趋缓甚至停滞的后期阶段。(谢文蕙、邓卫,1996)

饶会林等(2005)在S曲线的基础上又提出了双S曲线原理(图2-4),解释了由于后发区域拥有后发优势从而赶超先进区域,缩小相互差距并形成倒“U”字型发展的趋势。双S曲线所反映的规律就是一前一后两个发展起来的区域按慢—快—慢速度发展所形成的组合关系的规律,从图2-4可以直观地看出S1与S2的纵坐标差距所揭示的真理,即在M点之前,同一横坐标上的点所对应的纵坐标差距由小到大,呈逐渐扩大的趋势;而在M点之后,这种差距转而由大到小,呈逐渐缩小趋势。经过M点的横坐标的垂线分别与S1和 S2相交于A和B,在数学上很容易证明线段AB为S1和S2之间距离的最大值。

图2-3 城市化进程的S曲线

(源自:谢文蕙、邓卫:《城市经济学》,清华大学出版社2026年版。)

图2-4 双S曲线模型

(源自:饶会林、陈福军、董藩:《双S曲线模型:对倒U型理论的发展与完善》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2026年第3期,第123—129页。)

双S曲线最大的贡献在于从城镇化发展的一般规律角度论证了区域经济差距的倒“U”型曲线理论的合理性(图2-5)。在图上可以清晰明显地看出同一横坐标上的点所对应的纵坐标差距由小到大、再由大到小的过程,并且可以得出城镇化水平与经济增长水平之间具有正相关性,从而为通过城镇化发展缩小区域经济发展差距的设想找到理论依据。

图2-5 双S曲线及相关差距曲线模型[8]

(源自:饶会林、陈福军、董藩《双S曲线模型:对倒U型理论的发展与完善》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2026年第3期,第123—129页.)

传统区域非均衡增长理论提出了增长极的概念,并且这个理论不断拓展延伸,直到现在仍然是选择区域发展模式的重要理论依据,但它并没有从微观基础上详细论证增长极对经济增长的作用。克鲁格曼开创性地将递增报酬与垄断竞争分析工具用于空间经济研究,提出了著名的“中心—外围”模型,将空间问题引入到主流经济学的范畴。此后,克鲁格曼、藤田昌久与维纳伯尔斯等学者共同努力,建立了一个新的系统的空间经济研究框架——新经济地理(简称FKV框架)。马丁和奥塔维诺最大的贡献是通过模型把增长率和经济活动的地理空间结合起来。从方法论角度讲,就是把增长模型和新地理模型整合起来;从理论角度看,从增长理论和区位理论当中抽象出有趣的结论,即在经济增长和集聚之间存在循环累积因果关系:经济增长带来集聚,集聚促进经济增长。在一个初始状态下没有经济增长也没有集聚,两个地区相同,笔者发现当集聚经济开始发生的时候,唯一的稳定均衡就是两个区域中的一个集中了所有创新部门和大多数工业生产。在地理模型当中引入动态增长同样产生不同的区位动态。集聚发生在中心因为所有创新活动和大多数生产活动都定位在那里,但是当新经济活动在中心不断产生,一些企业就会搬迁到外围地区,因为那里的竞争较弱(拥挤效应小)。此外,地区经济之间交易成本的下降鼓励了经济整体的集聚和增长。

马丁和奥塔维诺(Martin和Ottaviano,1999,2001)构造了一个内生增长和产业分布相互作用模型,在R&D全域化背景下,高增长率和高交易成本水平与对南部地区(初始财富水平较低)的直接投资有关。在R&D的本地化溢出状态下,R&D活动集中在北部,由于企业集中,北部地区的创新率也会提高,这意味着交易成本降低通过对经济地理的影响将提高经济增长率。该模型当中的产业集中是多样化产业集中,产生的外部性更加类似于雅各布斯外部性(Jacobs externalities)而不是马歇尔外部性(Marshallian externalities),更符合城市集聚的情形。他们还证明了产业集中使所有地区都获益,只要它对增长率的影响足够大以至于弥补南部地区失去产业带来的损失,但这种情形仅仅适用于足够低的交易成本和足够高的溢出水平。地区内部与地区之间相比,地区内部的交易成本足够低,溢出水平足够高,因此,技术知识、技术创新从本质上讲具有“黏性”,即使在全球化经济下也仍然具有地方性的(Malmberg,1997),也就是说技术和知识的扩散是小范围内的且缓慢的。推动落后地区的经济增长不能寄托于外部区域的扩散和溢出,而应依靠区域内部的中心城市集聚来带动外围地区福利水平的提高而使整个区域都获益。

对于落后地区来说,生产要素尤其是高级要素的流失会产生收缩效应,破坏原地区的发展潜力。但是,落后地区不见得就会成为“黑洞区位”(blackhole location),由于一方面存在资本替代劳动力的可能,利用国家财政支出和转移支付,实现生产要素更有效率的组合;另一方面,可以调整产业结构,提高系统创新能力,培育新的增长极和集聚点,吸引要素回流。

从实证角度看,很多学者在研究区域经济发展差异的成因时,容易就事论事,侧重于从现实的客观条件上寻找原因,对影响因素的研究比较孤立,因此在制定发展对策时缺乏针对性,不能提出系统、有效的解决方案。从现有的研究来看,很少涉及到对区域经济发展趋势的预测和评价,除了采用常用的定性描述之外,怎样构造出反映地区经济发展的模型,并且能够动态地预测未来长期的发展趋势是今后研究过程中需要突破的难点。

[1]区域均衡发展理论是建立在自动平衡倾向的新古典假设基础上,有一系列严格的假设条件。该理论认为区域经济增长取决于资本、劳动力和技术三个要素的投入状况,而各个要素的报酬取决于其边际生产力。在自由市场竞争机制下,生产要素为实现其最高边际报酬率而流动。在市场经济条件下,资本、劳动力与技术要素的自由流动,将导致区域均衡发展。

[2]要素价格均等化理论(H-O-S)或称HOS定理是萨缪尔森在要素禀赋论的基础上用数学的方法证明了:在特定的条件下,生产要素价格均等不仅仅是一种趋势,国际贸易将使不同国家间同质生产要素的相对和绝对收益必然相等。

[3]根据西伯特(H.Siebert)对于迁移原因的动态研究,迁移者追求的不只是有限时期内迁移收益最大化,而是一生的迁移收益最大化,对区域之间收入差别的预期是扩大还是缩小,直接影响到个人的迁移决策。

[4]包括空间距离和经济、社会距离(阻碍效应)。主要涉及获取信息的可能性、迁移成本、文化、语言、生活习惯、传统和宗教方面的差别。

[5]同质性劳动供给、完全竞争的劳动力市场、充分就业、生产要素自由流动、区域之间的运输费用为零。

[6]具体测度方法是计算一定时间内非城市性地域(农林牧业用地等)转变为城市性地域(如第二、第三产业用地)的比率。

[7]计算公式如下:ρ=U/(U+R),ρ表示城镇化水平或城镇化率,U表示城市人口,R表示乡村人口。

[8]令增长是时间的函数,用S=f(x)表示,则两区域增长函数分别为:S1=f1(x),S2=f2(x)。两区域的绝对差距的方程L,即L=S1-S2=f1(x)-f2(x);通过S1和S2的导函数分别求出两区域的增长速度b,即b1=dS1/dx=f1′(x),b2=dS2/dx=f2′(x);两地发展速度比为用λ表示,则λ=b2/b1=f2′(x)/f1′(x);差距环比指数用LI表示,则LI=Ln/Ln-1=(S1-S2)n/(S1-S2)n-1=[f1(x)-f2(x)]n/[f1(x)-f2(x)]n-1。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。