三、民营企业保有资本自由的进展与障碍

企业保有资本的自由实际上就是企业资本免于侵夺的自由,指企业产权(资本所有权、控制权、剩余索取权等)为法律、政府和社会所尊重和保护,免受不法或无理的侵害与剥夺。[5]这里的资本既包括企业历史上形成并累积下来的,也包括当前持有的各种形式的资本以及未来可能形成的资本。企业保有资本的自由乃是企业资本自由之中最为基础与关键的部分。所谓“有恒产者有恒心”,只有当自己的资本产权处于安全之中,企业才会往复不断地投资、生产,经济和社会才能保持稳定与繁荣。

在转型的中国,企业保有资本的自由主要涉及民营企业保护其产权的自由。[6]与其他类型的企业尤其是国有企业相比,民营企业在中国的发展环境可谓相当不利,但其仍然取得了高于其他任何类型企业的效率水平,[7]刘小玄(2000年)以1995年全国工业普查数据为基础,从全部75万家企业中选择了20余个产业共计约17万家具有竞争性特点的企业进行了效率测定和比较。对所有制变量的回归分析发现,私营个体企业效率最高,三资企业其次,股份和集体企业再次,国有企业效率最低。一般都认为,民营企业效率高的根本原因是其明晰的产权结构(崔颖,2003年)。然而,必须指出的是,尽管中国民营企业在产权清晰这一点上比其他类型企业尤其是国有企业要好一些,但仍存在很大问题,尤其是产权保护方面。

Che and Qian(1998)提出了“不安全产权”的概念,用以描述没有法律限制的国家侵权。实际上,产权的“不安全”还有另一个原因,即由于缺乏相关制度安排和法律规范,企业内部产权关系混乱,企业发展受限甚至崩解。我们将“没有法律限制的国家侵权”称为民营企业产权的“外部风险”,而将后者称为“内部风险”。

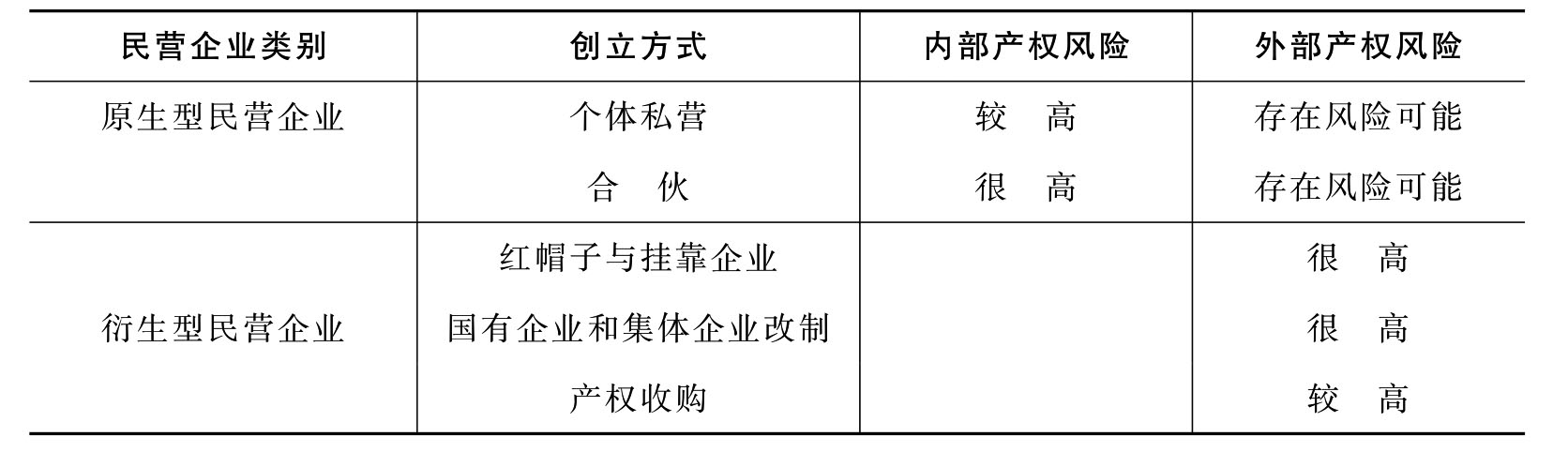

梁君(2003年)根据民营企业的产生方式将其分为两类:创办之初在本质上就属于私营的原生型民营企业;后来由产权并购或企业改制而来的衍生型民营企业。结合前面讨论过的四种民营企业产权模式,表3-5列举了这两大类民营企业各自面临的产权保护风险,下文将详细分析此类风险所产生的制度原因。

表3-5 不同类型的民营企业所面临的产权风险

(一)民营企业产权的外部风险根源:法律对企业的财产保护不足

民营企业产权受保护不力,是当前制约我国民营企业竞争力提高的一个重要原因。正如上文所述,2007年颁布的《物权法》虽然提出对民营企业产权提供与国有、集体企业同等的保护,但是宪法对国有和集体企业的保护明显高于民营企业。1988年颁布的《私营企业暂行条例》已执行至今,其中对私营企业的权利和义务规定比较系统,对保护私营企业合法财产和其他合法权益的规定却比较薄弱,导致当民营企业经济权益被侵吞、受损害或出现经济纠纷时,难以得到有效的法律保护。即便《物权法》在文本上提出对民营企业及其投资人的产权提供与国有、集体企业同等的保护,但其落实仍然是未知数,因为事实上很多行业并没有真正向民营企业提供准入,即便民营企业“擅自”进入,也往往被定性为违规违法。在司法实践中,民营企业内部员工的贪污、盗窃行为被界定为“侵占”,处罚明显偏轻,如深圳民营企业员工贪污、盗窃1万元以下的行为,甚至可以不受到包括行政处罚在内的任何处罚。

在企业产权保护制度赖以生存和发展的政治、经济、法律基础方面,由于我国民营企业弱于国有企业,特别是各级党政机关与公有制企业在政治、经济和法律方面天然的“直系血亲”关系,在基础条件(如宪法和占支配地位的意识形态)没有改变的条件下,单纯强调企业产权的同等或一体保护,其结果往往是有利于作为“强者”的国有和集体企业产权保护,而不利于作为“弱者”的民营企业产权保护:对国有和集体企业产权的保护在某种意义上实际上等同于对民营企业产权的践踏。

宪法中有助于保护民营企业产权的条文都留下了一条尾巴,例如第十一条规定,“国家……对非公有制经济依法实行监督和管理”;第十三条规定,“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿”。这些条文为实际经济生活中以政府为代表的各种强势力量以种种借口任意侵犯甚至剥夺民营企业产权大开方便之门。

民营企业即便在法律上也难以获得平等保护的根源在于,其产权性质与国家遵奉的正统意识形态之间仍然存在根本冲突。目前,我国意识形态乃至社会舆论的“去魅化”过程仍远未完成,“私有”仍是一个有百利而无一害的最佳攻击对象。[8]虽然民营经济的地位在法律和党的文件中有所提升,从“补充”、“必要补充”到“重要组成部分”,从“限制、利用”到“鼓励、支持和引导”(盖凯程,2004年),但分析其文本含义,则民营企业本质仍然不过被政府看成一种“有用”的东西,容许其发展乃是政府、经济和社会的需要,而非天赋权利。这背后隐含的意义是:当经济和社会发展要求民营企业大发展时,民营企业就能够一路绿灯;而当形势变化,经济和社会发展要求民营资本作出牺牲时,民营资本也就只能作出牺牲。这样,类似20世纪五六十年代大规模逼迫诱导民营资本主动或被动充公的可能性在法理和理论上始终存在,《物权法》的几度流产也表明,民营资本免受国家侵犯的自由连一个法律上细致具体的承诺都很难获得。(www.daowen.com)

(二)国家经济政策与宏观调控导致的产权风险

虽然计划经济从法律上已退出历史舞台,但我国长期的计划经济所造就的“大政府、小社会”的现实以及各级政府热衷于掌控资源、干涉经济的传统,决定了民营企业的日子不会太好过。实际上,宪法中的条文就为国家政权侵犯民营企业产权留了后门,例如宪法第十五条规定,“国家加强经济立法,完善宏观调控。国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序”。“完善宏观调控”、“扰乱经济秩序”之类的含糊定义随时可以被行政部门用来作为整治民营企业的借口,为政府的自由裁量打开方便之门。而由于民营企业和国有企业在政府心目中亲疏有别,因此,改革以来历次宏观调控的最大打击对象就是民营企业。例如,20世纪80年代末开始的“五小工业”整顿,大批规模较小的民营企业被强迫关停;2004年,在新一轮紧缩型宏观调控中,又有民营钢铁企业江苏铁本集团被强制关闭,造成巨大的损失。近几年的房地产供给控制涉及到土地供给数量和渠道的控制,实收房地产增值税水平的增加,二手房2年内转手全额征收营业税延长到5年,房地产供方的控制等措施,均导致房地产成本朝着需求方转嫁。“宏观调控”目前已经成为各种政府干预的代名词。至少以下各方面的政策措施均被称作为“宏观调控”:货币政策,财政政策,土地政策,环境政策,区域政策,产业政策,行政措施,计划手段,党政部门的表态和内部决定,等等。但在经典经济学教科书中,上述措施中只有货币政策和财政政策属于宏观调控范围,而且宏观调控本身应该受制于一整套的经济原则和宪政原则的约束。“宏观调控”迄今为止可以说是不成功的,属于“政府失灵”。“宏观调控”的失利本身导致了政府进一步升级的“宏观调控”。这种做法印证了哈耶克有关“干预螺旋”(Hayek,1960)的警告:政府自由裁量的干预行为会导致一种迫使其不得不采取进一步干预的处境,而这些进一步的干预非其本意。整体主义的建构主义以计划者(即建构者)的全知全能为预设,以计划者个人的偏好来替代和“代表”社会偏好,排斥对众多分散知识和局部知识的利用。在这种建构秩序中,计划者以上述预设为出发点,对经济过程与社会生活施加肆意干预,而这种干预使得自发的市场机制和社会力量不能发挥有效作用,从而又会为下一步干预制造借口,最终形成不断上升的“干预螺旋”,扼杀个人的选择自由。我国虽然在2007年出台了《物权法》和《反垄断法》,但“权大于法”的状况仍没有改变,“干预螺旋”的轨迹也十分明显,对许多民营企业的产权造成巨大的外部风险。

(三)部分民营企业产权性质混乱导致外部风险

部分民营企业主要就是上一节提到的“红帽子”和挂靠企业。这些企业在法律上或者形式上并非民营企业,而是国有或集体所有,或者干脆讲不清楚。[9]因此,企业盈利要按照国有或集体企业的规则来分配,[10]企业创办人或经营者在法律上不能直接将企业收入和资产分割或据为己有,否则很容易构成贪污、挪用公款的罪名(宋新华,2001年)。例如,1998年,河北首家科技民营企业的经营者金慧绚就是因为“红帽子”戴来戴去,最终以挪用公款罪被判刑。“红帽子”和挂靠企业的另一种产权风险是人事变动。此类企业挂靠在某个机关企事业单位,虽然获得了保护伞,但该单位也可以依法行使上级主管单位的人事任免权,对企业加以控制,甚至干脆将实际创办者和经营者一脚踢开(陈超,2002年)。“红帽子”和挂靠企业问题在90年代中后期开始引起重视,近年来各地普遍重新界定产权,摘掉“红帽子”,进行产权制度改造,例如1997年后苏南地区就进行了乡镇企业的大规模改制(赵伟,2002年)。这一过程虽然产生了大量的成本,也存在很多争议,但总体上看,对今后企业的发展是有利的。

(四)衍生型民营企业的产权“原罪”问题

通过改制或产权并购而来的衍生型民营企业,其产权安全性上存在所谓“原罪”问题,即产权交易被普遍怀疑为不合法。首先,由于“国退民进”的实施缺少一个公开、透明的操作平台,资产评估、定价、出售、善后等各环节很多是由地方政府和部门黑箱操作,缺少程序合法性;其次,就揭露和报道的大量案例而言,确实普遍存在私相授受、半卖半送、只拿好处不背包袱等情况;最后,部分公众也确实经常混淆资产和实物的概念,对于很多中小型亏损企业实行改制出现的“零”置换与“负”置换(即白送或倒贴)不理解。无论如何,对产权改制的“原罪”质疑,使得那些即便是合法并购改制而来的民营产权也同样处于“秋后算账”的威胁之中。要解决这一问题需要政府对过往转制进行重新审核,并尽快构建合法程序,以解除公众的合理怀疑。

(五)改制不彻底导致的衍生型民营企业的产权问题

除了“原罪”问题,衍生型民营企业的产权安全还面临改造不彻底所带来的诸多危险,因为改制后形成的民营企业在很大程度上并没有克服国有企业产权模糊这一先天不足(梁君,2003年)。目前,此类民营企业基本上都采取有限责任公司形式,股权结构大致为:(1)比重较大的职工个人股;(2)经营者个人股;(3)一定的“集体”股(社团法人股);(4)象征性的部分社会法人股;(5)一定比例的国有股。这五部分中,集体股与国有股构成了数量很大的模糊资产,其实际支配权集中在经营者手上,而且部分企业还拥有数量不小的租赁性国有资产(改制后国家难以转移而仍然滞留在企业的国有资产),使得产权安排中还存在大量传统国有企业产权制度的特点,远未达到产权明晰的要求。一方面,一些民营经营者(很多是原企业经营者)实际上仍然在占用国家和集体资产,这不啻于坐实了公众对其侵吞公共资产的指控;另一方面,国有资产不完全退出也为国家权力侵犯民营资本提供了一个便捷途径。事实上,很多民营企业都在与国有企业进行产权交易后出现衰败,例如借壳上市的沈阳飞龙、巨人集团、太阳神集团、南德集团、亚细亚集团等(梁彤缨、杨静,2002年)。

(六)缺乏公平合理处理企业内部产权纠纷的法律条款和经验

相比而言,个体私营和合伙的原生型民营企业外部产权边界比较清晰,但其内部产权关系却存在很多问题,整个20世纪八九十年代,许多民营企业垮台都是因为内部产权问题没有处理好(钟朋荣,2003年)。个体私营企业的内部产权风险表现为产权在家庭或家族内部的自然人之间并无严格界定,不过血缘和家族纽带常常会起到控制风险的减压阀作用;但合伙制企业缺少这种天然纽带,使其内部产权风险更高(李元喜,2004年)。目前的问题是,由于缺少一部系统的民法典或相关法律规定,使得如何解决此类产权问题无章可循。例如在技术类的合伙企业中,人力资本的产权是一个关键问题,但当前制度并无清晰规范(刘伟,2001年)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。