第三节 行政权力横向协调与地方政府合作的选择

如果将地方政府合作看做一个过程,那么它是随着地方政府间权力的横向协调而逐渐深化的,开始可能只是松散的偶尔的交流联系,在不断的相互协调下,地方政府合作会逐渐走向制度化和组织化。在这一过程中,地方政府间权力协调的程度决定了地方政府合作的深度。

一、从完全竞争到行政区划调整:地方政府合作的连续谱

针对区域治理的不同组织形式,H.V.萨维奇(H.V.Savitch)和罗纳德·K.沃格尔(Ronald K.Vogel)构建出了府际合作治理的制度谱系。其中一端是正式的政府结构形式的改变,属于区域政府的模式,包括单一层级政府、市县合并、双层都市政府体制等,另一端则是不合作、逃避和区域冲突,中间则是在现有的制度安排下,采取地方政府间协议、公私伙伴关系等治理方式。[35]后来,H.V.萨维奇和罗纳德·K.沃格尔又提出了区域府际合作的五种组织模式:一是合并主义(consolidationist)。这种模式主张减少独立的地方政府,将权力集中于少数的大都市政府或公共机构。二是多层级政府(multitiered)。这种模式主要倡导双层都市政府,下层为负责地方性公共事务的地方政府,管辖范围较小,仅限于处理诸如警察、消防等公共事务,上层则是大都市区域政府,管辖范围较大,负责诸如交通、垃圾处理等区域性事务或活动。三是功能联合(linked functions),即鼓励现有大都市政府通过地方政府间协议的方式来提供公共服务。四是网络综合体(complex network),即由众多大型而独立的地方政府在竞争与合作的网络关系中运作,以保证民众对政府的有效控制以及政府提供的公共服务能够符合民众的偏好。五是公共选择式的(public choice),这种模式与网络综合体相类似,但在理论上反对区域公共机构对公共服务提供时的干预。[36]在这五种组织模式中,地方政府间的关系是不同的,组织模式框定了组织成员的行为取向和行为模式。合作组织的连续性通常也意味着组织成员行动的连续性。两个及两个以上的组织或个体之间的关系最容易从相互间的行动中表现出来,米尔娜·P.曼德尔(Myrna P.Mandell)就认为,合作的努力行为可以被理解成一个从松散的联系和联合到更具有持久性的结构化安排的连续统一体,即第一阶段是两个或两个以上的组织间存在联系或相互接触;第二个阶段是两个或两个以上的组织为完成某些目标断断续续的协调或政策和程序的相互调整;第三个阶段是为实现某个或某些目的,组织间采取即兴的或暂时的任务驱动型的行动;第四个阶段是两个或两个以上的组织通过一种正式的安排(例如委员会、伙伴关系等),实施长期和/或常规的协调来参与有限的活动以实现某个或某些目的;第五阶段是建立相互依存并采取战略行动的某种联盟,在联盟中,各种目的被限制在一定的范围内,所有行动都发生在联盟内部,或者所有行动包括了成员组织的相继的或同时的活动;第六阶段是建立一种集体的或网络式的结构体系,在这一体系中存在着某种广泛的使命以及联合和战略性的相互依赖的行动。这一结构安排承担了广泛的任务,而任务的范围不只是限于行动上具有相互依赖性的组织的共时行动。[37]

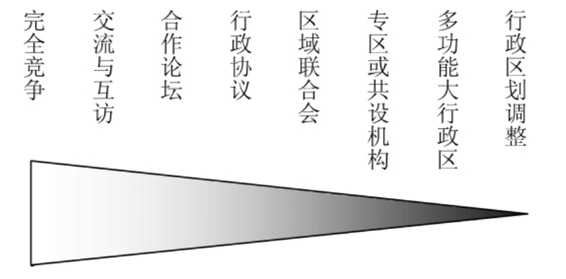

地方政府合作与区域治理具有一定的相似性,地方政府合作同样具有制度和行动的连续性的特点,我们也可以绘制出地方政府合作的连续谱系。根据地方政府合作深度的不同,我们认为,地方政府合作是一个以完全竞争和行政区划调整为两端的连续统一体,在地方政府完全竞争和行政区划调整之间存在多种合作程度不同的合作行为和合作方式。当然,我们只是把完全竞争与行政区划调整看做是地方政府合作的极端行为,是地方政府合作的两个临界点。在现实中,一个国家内部的地方政府处于完全竞争而没有丝毫合作的状态基本是不存在的,行政区划调整则是将一个地方政府完全整合到另一个地方政府,可以看做是地方政府合作的极端形式,但性质上与地方政府合作又有所不同,用哲学术语讲就是量变到质变,实际上已经不属于地方政府合作的范畴。图4.1是地方政府合作连续谱,在完全竞争和行政区划调整的中间是交流与互访、合作论坛、行政协议、区域联合会、专区与共同机构、多功能大行政区[38]等各种合作形式,图中颜色由浅入深表示由完全竞争到行政区划调整地方政府合作是逐渐加深的。当然,各种合作方式并不是截然分开的,一种合作方式中也会夹杂着其他合作方式,现实中的地方政府合作基本上都是各种合作方式的综合体。另外,三角形的宽度由宽到窄,表示在现实中地方政府采用某种合作方式的数量是由交流与互访到行政区划调整是逐步减少的。

图4.1 地方政府合作连续谱

交流与互访是地方政府间经常存在的现象,是被区域地方政府间广泛采用的一种合作方式。这种合作方式基本不涉及行政权力的协调问题,它是一种非正式合作,在时间上通常不具有行为的连续性,实际上并不能称为真正的地方政府合作,只是合作的前奏。地方政府之间的交流与互访大部分止于相互交流信息,地方领导人之间对某一问题相互交流看法,有时可能会对彼此的决策产生一定的影响。但各地方政府在行为和决策上仍然是完全独立自主的,在作出决策时可以考虑通过交流所获得的信息的影响,也可以不考虑这种影响,但通常情况下都会在获得该信息后对原有的决策进行修正或作出新的决策。不过,在某些交流与互访中,地方领导人之间可能就某方面问题达成一致意见,进而签署合作协议,合作协议通常会涉及权力的实质性协调,但交流与互访本身不具有权力协调的意义。

合作论坛是地方政府有意识地寻求共同利益,增强共识和合作意识的一种方式,对于实质性的合作活动具有重要意义,它可以被看做是地方政府间交流的初步制度化,在时间上具有行为的连续性。合作论坛通常由合作各方预先设定一定的讨论专题或者综合性主题,如环境污染问题、交通问题、中小企业发展、区域发展竞争力的提高等等,并就该专题或主题进行研讨,相互交流、交换意见。合作论坛不必然意味着就相关主题达成一致,但经常会发布相关的“共同宣言”之类的合作文件;不过合作论坛本身不具有区域地方政府间之行政权力协调的意义,它只是提供了一个权力协调的平台,实质性的权力协调仍然是通过合作协议的方式进行的。合作论坛可以被看做是地方政府间合作的中间产品,一方面它是前期合作的成果,即地方政府间通过一定的交流与互访形成论坛机制;另一方面,地方政府间通过合作论坛可以某些方面或某些问题的解决签订合作协议。合作论坛一般具有一定的周期性,即每隔一定的时间就会举办一次,但合作论坛本身基本不涉及地方政府间行政权力的实质性协调,地方政府的行为和决策基本上也很少考虑其他地方政府的利益。尽管如此,由于该种合作方式本身是在一定的共同的区域意识基础上形成的,时间上又具有一定的持续性,行为上表现出一定的连续性。因而,从长远来看,这种合作方式对区域地方政府的决策具有更持续性的影响,也会在更大程度上改变区域地方政府的互动模式。

行政协议意味着地方政府合作进入到实质性合作阶段,地方政府行为及与行政协议相关的决策会受到行政协议的约束,地方政府已不能就行政协议中所约定的事项不考虑参与协议的地方政府的利益随心所欲地行为,而是要在行政协议所约定的允许范围内行动,签订协议的地方政府基本上就协议所约定的事项各自执行,但在某些事项上有可能采取联合执行的方式来实现协议的约定。行政协议已涉及行政权力的实质性协调。这里的地方政府间行政权力的协调,是通过行政协议对彼此的行政权力的行使设定一定义务的方式进行的。也就是说,地方政府就约定事项所涉及行政权力不能再完全按照自己的偏好来行使,必须要考虑到协议方地方政府的利益,按照共同的约定来行使,从而在某些权力的行使上形成一种相互制约的格局。

区域联合会是地方政府合作制度化和组织化的一种方式,地方政府间行政协调在其中频繁地发生,区域地方政府的代表就某些或某一方面的区域问题集体讨论、决策,各地方政府在区域联合会中通过代表来争取地方利益,但对某些问题的决策视角已从地方转移到综合考虑地方和整个区域,区域利益得以更多地被考虑到。行政协议是区域联合会进行实质性合作的基础,大部分的合作事项是通过行政协议的方式执行的,但成员地方政府间的某些共同事项已不再通过各自执行的方式来解决,而是采取战略性的共同决策和共同行动来处理。

专区或共设机构是地方政府合作的正式的机构化合作方式,即某些区域性的问题由专区机构或地方政府共设机构来相对独立地解决而不是由地方政府集体决策解决。专区或共设机构是相对独立于区域地方政府的专门处理某一区域问题的机构,这也就意味着某些权力或某些权力的某一及某些环节由区域性的机构相对独立行使,解决问题的视角是整个区域,问题的解决要以最有利于区域整体发展的方式由专区和共设机构相对独立行动,区域整体的利益成为主要的考虑对象。

多功能大行政区意味着更多的权力集中到大行政区[39],区域地方政府的权力受到较多的限制,更多的区域问题是通过多功能行政区来集权式地处理解决的,多功能大行政区将统筹区域经济、社会发展,独立行使地方政府让渡的权力。需要说明的是,专区和多功能大行政区虽然仍可以看做是地方政府间行政权力协调的一种方式,但它们显然已经涉及权力的再配置问题,即行政权力在纵向的区域层面的配置。为了防止地方政府间的不良政治结盟对抗中央政府,危害国家利益和政治稳定,中央政府要从法律上对此予以明确规制,对专区和多功能大行政区具有审查批准的权力,必要的时候要以适当的方式直接参与其中。

地方政府合作的连续谱实际上也是地方政府间行政权力自愿性协调的连续谱,地方政府权力的行使逐渐由完全独立自主行使向越来越多的相互约束发展,以至在区域层面对行政权力进行一定限度的再配置。在此过程中,地方政府行为的外部性通过地方政府间行政权力行使中的相互制约来得以内部化,在作出行政决策时将其他地方政府的利益考虑在内,也就是将区域或两个及两个以上参与合作的地方政府作为一个整体统筹考虑资源的利用和配置,不断实现资源区域配置的帕累托改进。

二、地方政府合作机制与组织:行政权力协调的制度化和组织化形式

每一个地方政府合作都是一种交易行为,需要相互了解彼此的需要等各种信息。寻求在谈判协商中有利于自身的各种信息,同样需要保证合作约定事项得以圆满执行,而这些活动都是需要成本的,尤其是在地方政府合作事项的执行方面,地方政府间可能会相互存在欺骗和投机行为,而由地方政府间相互监督的成本是相当高昂的,最后有可能导致集体行动的失败。市场主体为了避免重复的交易所导致的高昂成本采取了企业的组织形式,用内部交易代替了外部交易,用科层制代替了市场。与此类似,相互依赖性较高的地方政府之间的重复交易也会产生较高的交易成本,而地方政府合作机制与合作组织则是地方政府间为降低这种交易成本而采取的一种制度和组织设计,“设计一种组织方式不仅是为了减少欺诈和投机行为,而且也是为了促进协作,而协作是一种成本很高的活动,因为协作所需要的信息是稀缺的”。[40]地方政府合作机制和合作组织的建立,使得地方政府合作由重复性的多次交易转变为具有固定场所、固定方式的交易,并逐渐深化,向科层制转变。为了避免招致与策略性谈判相联系的成本和拖延,通过等级制替换自发机制来塑造结盟关系,对具有双边(或多边)依赖性质的交易而言,权威关系(指令)比自发关系更具有适应性优势[41]。权威性的关系也就是指令或命令在其中发挥主导作用,合作组织可以用权力直接安排合作事项,省去了地方政府间搜寻信息和谈判的环节,从而节约了交易成本。

但是,地方政府合作机制和组织运行本身也是需要成本的,如办公场所与办公费用、人员安排使用及工资福利、会费等等经济成本,不过这些成本对于地方政府采用何种合作机制、建立何种合作组织的影响并不是很大。对地方政府合作机制和组织的选择行为具有决定性影响的是政治交易成本(political transaction costs),“不同的制度安排——所谓的‘游戏规则’——会产生与共同决策相关的不同的政治交易成本”,[42]这种政治交易成本在我国主要表现为地方政府行使行政权力的独立性。地方政府合作与市场主体之间的交易不同,它通常不是产权之间的交换,而是关于行政管辖权——行使行政权的权利之间的交易,包括地方政府行使行政权的权利的放弃及相互间的交换,它涉及我们前面所论述的行政权力行使的对等约束、行政权力的转移、行政权力的让渡等协调方式,因而,地方政府合作机制与组织本质上是行政权力协调的制度化和组织化形式甚至结果。不同的合作机制和合作组织对地方政府行使权力的独立性具有不同程度的影响,从而影响到地方政府能够在多大程度上通过接受协调的权力的行使,独立自主地获得地方利益。其实对于地方政府及其相关官员来说,行使权力的独立性本身就是一种十分重要的政治利益。一般来讲,合作机制越是完善,通常意味着地方政府行使某项及某些权力的独立性程度越来越低,合作事项的控制权也逐渐更大程度地向合作组织转移。那些设立了完整的决策、执行、监督等部门的合作组织,显然要比设有决策和执行部门而缺乏区域性权威机构监督的合作组织更为完善,当然也远比只有决策部门而执行和监督都要由成员政府各自独立进行的合作组织完善。尽管随着合作机制和组织的完善,地方政府行使权力独立性随之降低,但这也通常使得地方政府合作更为有效。

三、影响地方政府行政权力横向协调的体制性因素

地方政府间行政权力的横向协调受到多种体制性因素的影响,有些因素影响协调的独立性及自由度,有些影响协调的范围和种类,有些则影响协调的效果等。

1.纵向政府间权力关系对地方政府行政权横向协调的影响

纵向政府间权力关系对地方政府间行政权力的横向协调具有直接的制约作用。在一个国家内部,尤其是在单一制国家,首先是权力的纵向配置,而后才谈得上地方政府间行政权力的横向协调问题。地方政府只有获得了中央及上级政府授予的权力之后,才会产生被授予权力的横向协调关系,地方政府间是不可能对其不拥有的权力进行横向协调的。中央政府及上级政府授予下级政府权力的种类和大小,决定了地方政府之间有可能协调的权力的种类和协调权限。

在美国联邦体制下,联邦体制的权力配置模式是“由下而上”。联邦政府的权力由各州政府让渡权力,联邦政府的专有权力和联邦与州政府共有权力由宪法通过列举的方式明确规定,其他权力皆由州政府保留。联邦政府和州政府只能在规定的权力范围内活动并发生关系,州政府具有广泛的自主权和自决权力,除了州政府之间涉及的政治结盟需要由国会批准外,州政府之间的不具有政治性的行政协定都不需要国会批准。对于地方政府,联邦中央政府无权直接干预成员政府以下的各级地方政府,各成员政府对地方政府只能行使监督权,不能像单一制模式那样行使直接管辖权。[43]尽管美国地方政府从州取得权力,对州政府负责,但地方政府具有相当大的自治权,可以通过协议或各种地方政府间网络的方式进行合作解决包括消防、垃圾处理、公园等各种公共服务。

中国是单一制国家,地方政府的权力由中央政府授予,地方政府是中央政府的下属机构和在地方上的代理,中央政府在权力的纵向配置中占有绝对的主导地位,地方政府的权力范围和权限大小都由中央政府和上级政府决定。由中央高度集权向地方适度分权转变是我国地方政府间横向权力协调产生的重要前提。改革前,高度集中政治经济体制使得地方政府没有足够的自由空间来处理横向权力关系,地方政府间横向关系主要是通过其共同上级政府来解决的。地方分权改革使地方政府获得了较大的管理地方政治、经济、社会的众多权力,从而激发了地方政府的积极性,地方政府间在经济发展中形成辖区竞争,有学者将这种格局称为“中国式维护市场型联邦主义”[44]。但是,分权改革一个重要特点是非规范性和差异性,中央政府向省级地方政府分权后并没有对改革后的权力关系进行规范,省级政府向其下级政府分权后同样如此。另外,中央政府不但在财政权力方面对各省采取了不同的模式,并且通过经济特区、计划单列市、副省级城市的设立等方式直接授予省级以下地方政府较大权力,这在现实中一定程度上产生了地方政府横向权力协调的不对等性,进而造成横向协调的复杂性。不仅如此,由于中央政府对纵向分权后的横向权力关系尤其是经济方面的横向权力关系缺少必要的规范,也使得地方政府间恶性竞争不断,冲突时有发生,不但对全国统一市场的形成造成了不良影响,而且也加重了地方政府横向府际关系协调的负担。

2.政府职能对地方政府行政权横向协调的影响

简单地讲,政府职能就是政府在社会中所承担的职责和功能,它反映了政府的实质和活动的内容。[45]政府职能是行政机关实现行政权力的一种方式,它涉及两个问题:一是管什么,二是怎么管。通常来说,不同时期政府职能是不同的。单从管什么来说,我国在计划经济体制时期的政府职能存在极端泛化的问题,政府管辖了社会几乎所有的事情,并且由于资源的纵向集中化控制,地方政府间合作很少,区域间的资源配置都是通过上级政府部门调拨,上级的行政指令而不是地方政府间自愿性的合作,更不是市场主体的分散交易在资源流动和资源配置中发挥作用。改革开放初期,商品经济开始作为计划经济的补充发挥微弱的资源配置作用,政府职能仍然十分宽泛,政府依然在资源配置中发挥了基础性作用,中央政府试图通过加强区域经济联合来改善资源配置状况。2026年,中央政府就提出了“扬长避短,发挥优势,保护竞争,促进合作”的方针;2026年,《中共中央关于经济体制改革的决定》提出:“国内各地区之间要相互开放。经济比较发达地区和比较不发达的地区,沿海、内地和边境,城市和乡村,以及各行业和各企业之间,都要打破封锁,打开门户,按照扬长避短,形式多样,互惠互利、共同发展的原则,大力促进横向经济联系。”在中央政府的推动下,各种地域范围大小不等、层次不一、相互交叉的区域协作组织大量建立,到了2026年,全国成立了区域经济合作组织100多个。[46]这一时期,地方政府经济协作成为市场机制的重要替代品。也就是说,由于政府职能的广泛性,许多本应由社会和市场主体通过分散交易的方式解决的事情,只能由地方政府通过行政权力的行使来集中解决。

随着政府职能转变的深入,许多政府职能被取消或转移给社会组织,政府权力也随之归还给社会和市场,政府的权力受到限制,尤其是政府直接参与经济活动和配置资源的权力得到大幅削减,市场机制在资源配置中发挥着基础作用。但我国政府职能转变还远未完成,政府仍然管了许多不该管、管不了、也管不好的的事情,地方政府合作仍然代替市场机制在资源的区域配置中发挥着重要作用。在成熟的市场经济国家,市场机制在资源配置中发挥着主导作用,政府职能被限定在公共事务领域和对市场失灵的干预方面,因而,地方政府合作主要是关于垃圾处理、公园、图书馆等公共事务方面的合作,地方政府合作中所涉及的权力的协调也主要是这些方面的权力的协调,地方政府合作最终应该在公共资源的区域配置中发挥主导作用。

简言之,经济市场化程度越高,政府职能范围越窄,意味着政府对经济的直接干预越少,而政府职能范围影响地方政府合作内容与合作领域,地方政府间关于经济要素和资源流动及配置方面的合作在范围和数量上将会降低,以公共事务为主要内容的合作将会凸显,从而影响这些内容和领域所涉及的权力的协调。

3.法制环境对地方政府行政权横向协调的影响

法制环境对地方政府合作及权力横向协调的影响主要是是否有相关的法律对地方政府合作行为予以支持或进行限制。对协议的法律效力、纠纷的解决机制、合作组织的地位进行立法,可以保证地方政府合作的有序性和有效性。另外,对于地方政府合作中的行政权力横向协调也要在法律中进行适当的限制,防止地方政府的联合对中央政府权力造成侵害,避免中央政府的宏观调控和命令遭到地方的联合抵抗而达不到必要的效果。反过来,缺少相关的法律看似为地方政府合作留下了较大的自由空间,但缺少法律也会导致地方政府在合作中难以把握权力协调的程度而无所适从,在一定程度上也会影响地方政府合作的积极性。因而,对地方政府合作进行立法是十分必要的。

例如,日本为了有效推进跨区域行政协调,就在多部法律中对此进行了较为详细的规定。2026年制定的《市村町合并促进法》,为市村町的有效整合提供法律支持。2026年实施并在2026年进行了修改的《地方自治法》对日本跨区域行政协调具有极为重要的意义。该法奠定了诸多跨区域行政协调制度的法律基础,如事务委托、设立部分事务组合、协议会、共同设立机构、广域联合、区域开发事业团等协调制度在该法中都有较为详细的规定。《地方自治法》第252条第2款规定,地方政府间通过协议可以设立协议会,第7款至第13款规定地方政府可以通过协议共同设立委员会并安排专职委员,第14款规定了事务委托;第284条第2款规定地方政府之间可以通过协议设立部分事务组合,第3款规定地方政府间可以以联合的形式处理跨区域的行政事务;第298条规定,几个县可以共同成立对跨区域基础设施进行开发的区域开发事业团。日本还制定有《地方行政联络会议法》,并按照该法设立了地方行政联络会议。另外,为推动地方政府在道路建设、消防和环卫等方面的合作,2026年自治省(现为总务省)制定了《广域市村町圈振兴整备措施纲要》,2026年制定了《大都市周围跨区域行政圈振兴整备措施纲要》,2026年推出了《新广域市村町圈计划策定纲要》。[47]日本出台的这些法律明确了地方政府可以采用何种合作制度以及这些制度的法律地位,为地方政府区域行政协调提供了必要的法律支持和适当的限制,有效促进了区域整合。

我国目前还没有关于地方政府合作的相关法律法规,这对地方政府合作产生了两方面的影响。消极方面的影响在于,相关法律法规的缺失使得既有的地方政府合作协议缺乏权威性和执行力,影响合作的实际效果;积极意义在于,没有法律的约束,为地方政府合作创新预留了较大的空间,有利于各地方政府在合作实践中探索出各种形式的适合当地情况的合作形式和合作机制。但随着我国地方政府合作的发展,我们应该在借鉴国外的相关法律的基础上适时地制定有关地方政府合作方面的法律法规,引导和规范区域地方政府合作的良性发展。

四、地方政府合作方式的选择

从目前来看,我国地方政府合作组织以联席会议为普遍形式,不但建立有地方最高领导人之间的联席会议,而且还有为数众多的地方政府部门间的联席会议。联席会议可以看做是广义的区域委员会的一种,联席会议一般制定有合作章程,有的设有区域性常设联系机构,负责闭会期间日常的沟通联系以及合作事项的推进等工作,但大部分所谓常设机构设立在各成员单位部门内部;成员单位每隔一定的时间(通常以年为单位)就召开一次会议,由各成员方轮流承办,会务费用也由承办方承担,会议通常由成员单位的主要领导参加,就重大合作问题进行协商、谈判及作出决定,通常还会签署相关合作协议,由成员单位各自执行,但由于合作协议缺少法律规定,协议中的约定并不具有法律的强制执行性。由此我们可以看出,由于缺少独立的执行和监督部门,并且决策也不具有独立性,联席会议基本不具有独立组织的独立行为的能力,它实际上只是一个地方政府间协调的场所。而对地方政府合作产生重要影响的其实是地方政府间通过联席会议所签署的一系列合作协议,正是这些合作协议确立了集体行动的规则,对成员地方政府行使某项或某些权力的独立性施加了限制,从而使各地方政府的单独行动向集体行动转变。

从全国来看,我国不同区域的地方政府合作水平存在较大差异,总体上呈现由东向西地方政府合作深度逐渐降低的特征,并且东部、中部、西部三大区域内部不同区域的地方政府合作水平也是千差万别——这一特点可能和区域经济发展水平相关,同时受到文化、历史合作传统等因素的影响。因而,这种状况使得构建一种普适性的地方政府合作模式和机制几乎是不可能的。

现有地方政府合作的深化应该按照“边际调整”的总体思路分别有序推进,即在各区域地方政府现有合作组织和机制的基础上,逐步完善和调整其机构、机制和制度,以及合作组织和成员政府间的权力关系。上面的分析表明,地方政府合作组织和机制是地方政府行政权力协调的组织化和制度化形式,是合作活动成本的节约机制,对地方政府合作行为的选择具有重要影响。一般来说,成员单位众多的区域地方政府合作应该建立综合性的合作组织和机制,在某些方面采用较为集权的合作方式可以避免“搭便车”行为,有利于合作的开展和获得有效的合作成果。成员单位较少的区域地方政府合作,特别是一些双边合作和三边合作,信息较为完全,合作的交易成本较低,合作决策较容易达成,合作事项的执行也容易受到监督,因而,此类合作形式可以灵活多样,有时仅仅是采用合作协议的方式就已足够。

交流与互访、合作论坛、行政协议、区域联合会、专区与共同机构、多功能大行政区等合作形式为地方政府提供了“一揽子”合作选择,这些合作方式都涉及不同程度的行政权力行使的对等约束、行政权力的跨行政区衔接、行政权力的让渡、行政权力的横向转移等,同时这些合作形式也意味着参与合作的地方政府在合作事项方面的决策权、执行权要受到不同程度的相互制约。因而,不同区域的地方政府在合作时可以根据自身需要和所处理问题的性质,从“合作方式集合”中进行选择几种方式对之“区别性组合”,几种合作方式相互搭配。其实,在区域联合会、专区和共设机构、多功能大行政区等合作方式中,决策权、执行权和监督权“三权”是否完整以及“三权”分别与成员政府的相关机构之间的关系,对各合作方式的具体形式都有着重大影响。它们之间的排列组合就能够创造出诸多合作形式的“子形式”,如对于区域联合会,可以是成员政府集体决策,而执行由成员单位各自执行和监督;也可以是成员政府集体决策,执行则由区域联合会内设机构独立执行;还可以是成员政府集体决策,一些事项由区域联合会内置机构独立执行,一些决策由成员政府分别执行,同时区域联合会设立监督机构,对由区域联合会内置机构独立执行和由成员政府分别执行实施独立监督等等。至于区域地方政府选择何种合作方式,决定于各地方政府合作的事项、合作的成本、合作的收益分配等等诸多复杂的因素。

【注释】

[1][美]C.E.林德布鲁姆:《市场体制的秘密》,耿修林译,江苏人民出版社2026年版,第4页。

[2]黄丙志:《中国统一市场经济学》,华东理工大学出版社2026年版,第86页。

[3]姜德波:《地区本位论》,人民出版社2026年版,第53页。

[4]何晓星:《论中国地方政府主导型市场经济》,载《社会科学研究》,2026年第5期,第27—31页。

[5]郭茜琪:《论地方政府在市场化进程中的诺斯悖论行为》,载《学术界》,2026年第2期,第160—165页。

[6]朱光磊、张志红:《“职责同构”批判》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2026年第1期,第101—112页。(https://www.daowen.com)

[7]舒庆、刘君德:《一种奇异的区域经济现象——行政区经济》,载《战略与管理》,2026年第5期,第82—87页。

[8]舒庆:《中国行政区经济与行政区划研究》,中国环境科学出版社2026年版,第26—35页。

[9]上海财经大学区域经济研究中心:《2003中国区域经济发展报告——国内及国际区域合作》,上海财经大学出版社2026年版,第287页。

[10]杨龙:《中国经济区域化发展的行政协调》,载《中国人民大学学报》,2026年第2期,第93—98页。

[11]安树伟:《行政区边缘经济论》,中国经济出版社2026年版,第399—401页。

[12]沈荣华:《中国地方政府学》,社会科学文献出版社2026年版,第53页。

[13]郭茜琪:《论地方政府在市场化进程中的诺斯悖论行为》,载《学术界》,2026年第2期,第160—165页。

[14]朱颖俐:《区域经济合作协议性质的法理分析》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》,2026年第2期,第86—90页。

[15]彭彦强:《区域经济一体化、地方政府合作与行政权协调》,载《经济体制改革》,2026年第6期,第138—141页。

[16]余韬:《论区域协调中政府合作协议的法律规制》,载《广西政法管理干部学院学报》,2026年第3期,第86—89页。

[17]何渊:《洲际协定——美国的政府间协调机制》载《国家行政学院学报》,2026年第2期,第88—91页。

[18]吕志奎:《洲际协议:美国的区域协作管理机制》,载《太平洋学报》,2026年第8期,第57—70页。

[19]朱颖俐:《区域经济合作协议性质的法理分析》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》,2026年第2期,第86—90页。

[20]刘兵:《宁夏启动住房公积金异地贷款》,载《中国建设报》,2026年9月17日,第1版。

[21]曾妮、刘三琴、邹玉美:《“广佛同城化”今签框架协议》,载《南方日报》,2026年3月19日,第A5版。

[22]杨龙、彭彦强:《理解中国地方政府合作——行政管辖权让渡的视角》,载《政治学研究》,2026年第4期,第61—66页。

[23]林水波、李长晏:《跨域治理》,台湾:五南图书出版股份有限公司2026年版,第41页。

[24]Harvard Law Review,Vol.118,No.7(May,2005),pp.2291-2313.

[25]Savitch,H. V. & R. K. Voge1,“Paths to New Regionalism”,in State and Local Government Review,32(3),2000,pp.158-168.

[26][美]文森特·奥斯特罗姆、罗伯特·比什、埃莉诺·奥斯特罗姆:《美国地方政府》,井敏、陈幽鸿译,北京大学出版社2026年版,第9页。

[27]同上。

[28]林水波、李长晏:《跨域治理》,台湾:五南图书出版股份有限公司2026年版,第50页。

[29]刘彩虹:《区域委员会:美国大都市区治理体制研究》,载《中国行政管理》,2026年第5期,第66—69页。

[30]Martha Derthick,Between State and Nation:Regional Organizations of The United States,The Brookings Institution,1974,pp.55-58.

[31][德]柯武刚、史漫飞:《制度经济学:社会秩序与公共政策》,韩朝华译,商务印书馆2026年版,第525页。

[32][俄]O.B.切尔科韦茨:《区域经济一体化的政治因素》,载《国外财经》,2026年第2期,第41—46页。

[33]林水波、李长晏:《跨域治理》,台湾:五南图书出版股份有限公司2026年版,第51页。

[34]傅钧文:《日本跨区域行政协调制度安排及其启示》,载《日本学刊》,2026年第5期,第23—36页。

[35]H.V.Savitch & Ronald K.Voge,l“Regional Politics:America in a Post-City Age”,in Urban Affairs Annual Review 45,New York:Sage Publications,2000.

[36]H.V.Savitch & Ronald K.Voge,l“Paths to New Regionalism”,in State and Local Government Review,2000,Vol.32,No.3,pp.158-168.

[37]Myrna P.Mandell,“The Impact of Cllaborative Efforts:Change the Face of Public Policy Through Networks and Network Structures”,in Policy Studies Review,Spring199916:1,pp.4-17.

[38]这里的区域联合会、专区、多功能大行政区与美国的区域委员会、特别目的的政府、多重目的的政府并不完全相同,这里只是作为地方政府合作的一种方式借用这些名词,表示不同的地方政府合作形式中地方政府行政权力协调程度的不同。

[39]我国已有学者提出了大行政区的设想,经典论述可参阅杨龙:《中国经济区域化发展的行政协调》,载《中国人民大学学报》,2026年第2期,第93—98页。

[40][冰岛]思拉恩·埃格特森:《经济行为与制度》,吴经邦等译,商务印书馆2026年版,第51页。

[41][美]奥利弗·E.威廉森:《治理机制》,王健等译,中国社会科学出版社2026年版,第111页。

[42]Eric L.Kruege r,“A Transaction Costs Explanation of Inter-local Government Collabration”,Ph.D.disseration,University of North Texas,2005,p.19.

[43]林尚立:《国内政府间关系》,浙江人民出版社2026年版,第49页。

[44]Yingyi Qian and Barry R.Weingas t,“China’s Transition to Markets:Market-Preserving Federalism,Chinese Style”,in Journal of Policy Reform,1996,1.

[45]孙关宏、胡春雨:《政治学》,复旦大学出版社2026年版,第83页。

[46]张万清:《区域合作与经济网络》,经济科学出版社2026年版,第27页。

[47]傅钧文:《日本跨区域行政协调制度安排及其启示》,载《日本学刊》,2026年第5期,第23—36页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。