经济发展与竞争性的村委会选举(1)

有关经济发展与民主化之间的关系,长期以来一直是学术界争论的一个热点问题。不过,由于大多数研究者都集中解释国家层面的民主化问题,对一个国家内部在民主化改革中的差异性则很少涉及。本文通过详细的数据分析表明,经济发展水平较高的地方,由于村委会有较高的集体收入,村民参与的程度较高,选举竞争也较为激烈。因此,在经济发达的地方村委会选举的制度也得到了较好的实施。

一、理论分析

李普塞特(Seymour Lipset)很早就对这个问题作过研究,认为经济发展能促进民主。“把政治系统与社会其他方面联系起来的最普遍的根据或许是,民主关系到经济发展的状况。一个国家越富裕,它准许民主的可能性就越多。”在富裕社会,由于生活在现实贫困线上的公民相对较少,才能出现这样一种局面:大批民众理智地参与政治,培养必要的自我约束,以避免盲从不负责任煽动的呼吁;国家富裕,强大的中产阶级可以通过支持温和的民主政党以及遏制极端主义团体,缓和冲突;国家越富,它对民主规范的接受能力也越强,因为足够的财富使得是否进行财富的重新分配不会造成很大的差异;富裕社会的大量的民间组织,可以阻止国家或任何单一民间权力中心垄断全部政治资源,可以成为向大部分公民进行宣传(特别是宣传反对意见)的工具,可以训练人们的政治技巧,从而有助于提高他们关心和参与政治的水平。李普塞特的观点引起了许多学者的兴趣,既受到许多人的批评,也得到不少人的支持,更多的学者在这方面进行了实证的研究。

但是,作为基层民主的村委会选举与全国性的民主是有很大的不同,我们并不能生搬硬套用民族国家层次的理论解释基层的村民自治。换句话说,如果在基层的选举也确实存在相关理论所说的那种关系,即经济发展促进了村民的政治参与,那么,在这里经济所起的作用也未必相同。首先,社会动员理论谈论的经济发展与民主的关系是国家层面的民主化,而我们研究的是基层的民主选举。中国整体上仍没有建立民主制度,有限的民主选举只发生在农村由几百到数千人组成的自治单位行政村内。第二,从经济发展的水平来看,相关的经验研究表明人均GDP达到5000至6000美元时通常发生向民主政体的转化,但中国目前的人均GDP远没有达到这个水平。而且就中国本身的情况看,城市的经济发展水平和人均收入要远高于农村,但城市里的居委会选举却远不如农村的村委会选举搞得好。再者,社会动员理论主要是从经济发展导致社会结构的变化,尤其是中产阶级的壮大来解释民主化的。在社会动员理论看来,随着中产阶级的壮大,不仅社会结构发生了改变,而且受教育人数也显著增加。公众教育水平的提高有助于民主政体的稳定。但是,中国农村的村委会选举与此并不相同。一方面,经济发展促进村委会选举制度的实施并不是因为它改变了农村社区的分层结构,虽然在中国农村经济的发展也会在很大程度上促使农民向非农职业转化,但这并不能直接对选举起作用。对选举直接起作用的是随着经济的增长,集体的收入增加了,村委会的权力扩大了。另一方面,从全国性的民主来说,公民对政治的参与需要一定的文化程度,教育程度的提高有助于提高公民参与的效能感,从而提升公民的政治参与性。但是在中国农村的村委会选举却不大相同。虽然不能断言教育水平与村民的参与完全没有关系,但在一个只有数百人到上千人组成的行政村内,农民参与村中公共事务并不需要接受太多的教育。(2)一个没受过正规学校教育的村民可能无法弄懂一个国家的内政外交政策,但他却完全能够知道谁适合担任他们村的干部,哪一位村干部做事是公正的。

要正确理解经济发展与村委会选举之间的关系,必须把这一问题放到中国独特的政治和社会背景中加以理解。村委会是在中国农村广泛实行生产责任制以后,随着人民公社体制的瓦解以及农民自主性的提高而自发产生的。尽管中国农民在受教育程度及生活水平方面都不如城市里的工人和干部,但在实施生产责任制以后他们却是中国社会中最具有自主性和独立性的阶层。(3)他们的政治参与已经从公社时期的被动式参与成为现在的自主式参与。村民在参与的过程中需要付出一定的代价,包括时间和精力方面的投入。村民参与竞选和担任村干部也需要付出时间和精力方面的代价。因此,只有当村民认为选举带来的回报超过他们的投入时才会积极参与选举,只有当候选人认为担任村干部所获得的好处大于他们在竞选和任职期间付出的代价时他们才会积极参选。换言之,村委会选举能否成为竞争性选举的关键是看选举与村民和候选人利益的关联性。那么,什么能够增进村委会选举对村民及候选人利益的关联性呢?能够促进这种利益关联性等因素可能有多种,(4)但经济利益是其中最主要的一种。因此,我们的假设是:经济发展使得村委会集体收入增加,集体控制的资源相应增多,村民更多地参与村委会职务的竞争,村民更多地介入选举。在竞争激烈的情况下,就必须按照一定的规则来分配利益。因此,在这种情况下选举的规定就能得到更好地实施,选举更有可能成为竞争性选举。相反,如果经济落后,村委会没有控制多少资源,村民对谁当村干部抱无所谓的态度,那么选举就很难按规定进行,而可能流于形式。并不是一般的经济发展速度或人均GDP的增长促进了村委会选举,而是集体收入的增加使得村民更关心集体事务,更多地参与公共事务和选举,因而选举制度更好地得到了实施。

在中国农村,村民委员会是一种自治组织,同时肩负着执行上级政府政策与在社区为村民办理公益事业的任务,它是在生产责任制实施之后随着人民公社制度的解体而产生的。自1987年全国人大常务委员会通过《村委会组织法(试行)》之后,各省都先后出台了一系列的措施实施村委会的选举。村委会一般由5至7人组成,每三年一次,由全体村民选举产生。尽管不同省份的规定不一样,但选举本身都是一个相当费时费力的工作。以福建省的选举规定为例,村委会候选人直接由村民提名产生,这样的候选人叫初步候选人。由于初步候选人通常很多,从数十人到数百人,因此必须经过一个叫预选的过程,由村民或村民代表投票产生正式候选人。(5)最后正式候选人由全体18岁以上的村民投票产生。我们且不说作为选举组织者的乡镇和村选举机构在选举中的投入,作为一般的村民在选举中也要花费相当多的时间和精力去提名候选人、比较候选人、参加竞选大会以及投票。而对于候选人来说,更需要花费时间以及其他方面的力量参选。因此,选举是需要成本的。现在的问题是,对于村民来说,村委会究竟具有多大的重要性,选好村委会干部所带来的利益会不会大于他们在选举中的投入?对于候选人来说,当村干部有多大的好处,当村干部所带来的好处(包括经济上的、精神上的或声望方面的)能否补偿竞选以及当村干部期间所花费的时间和精力?作为农村基层社区的自治组织,村委会具有一定的权力,它管理行政村的公共事务,负责宅基地的分配,为村民开具相关证明,协助上级征收农业税等。(6)但是,如果与公社时期的生产大队相比,村委会管理的事务是十分有限的。在公社时期,农民必须参加集体劳动才能获得所需的口粮,农民在很多方面依附于他所在的生产大队或生产队。生产责任制使得农民从集体的束缚中解放出来,使其成为中国社会中最具有独立性的阶层,他们对政治的参与完全不同公社时期的被动式参与,而是一种自主式参与。因此,在选举中村民总是权衡利弊得失来决定是否参与以及参与的程度。而经济发展的程度,尤其是村级集体经济的状况和村庄的整体经济发展水平,直接关系到村民以及候选人参与选举所能得到的回报的多少。在经济发达的村庄,一方面村级集体经济发达,村委会控制着相当多的资源,另一方面由于该村在当地的整体生活水平较高,经济发展的机会较多,村委会的权力得到扩大,村委会的选举与村民的利益密切相关,村民积极参与选举。由于集体收入较多和发展经济的机会较多,担任村干部的权利也较大,获得的回报也较多,因此参与竞选村干部职位的村民也较多。在竞争激烈的情况下,村委会选举的相关规则和措施就能够得到有效的实施。相反,在经济不太发达的地方,由于村级集体收入较少,村委会无力举办公益事业,有的甚至成为一个空壳子,村委会与村民的利益联系便大大减弱,村民不太关心由谁来担任村干部,也没有多少人想当村干部,因此选举就有可能走过场,选举制度无法得到很好实施。

因此,经济发展程度直接关系到村委会选举的成败,一定的集体经济收入是村委会选举成功的前提条件。只有在村集体有一定经济实力的情况下(不管这种经济实力是来自村办企业、征地赔偿、上级拨款还是村民集资),村民参与的回报才有可能大于参与的投入,村民才会积极参与选举,村委会选举的规则才能够很好地得到实施。换言之,村委会选举这种制度设计实际上是解决村民利益纠纷的一种机制,有了经济发展,有了相当数量的集体收入,村民的利益就会被激活,不同自然村、不同小组、不同职业群体以及不同宗族的利益都需要得到表达。有了利益的纷争,才需要通过这种制度安排来解决他们的纷争,选举的制度也自然能够得到很好的实施。而在经济不发达的地方,村委会没有控制多少经济资源,村民的利益没有被激活,也就谈不上用这种费时费力的制度来解决争端。

二、研究设计和变量

有关村委会选举与经济发展的关系,不少学者已经在这方面进行过探讨。欧博文认为在拥有效益良好的集体企业的富裕村庄提倡村民自治比较容易,他发现那种既有较高政治参与程度、又能完成国家任务的村委会,往往是村办集体企业较发达的村庄。这一方面是因为村办集体企业经营的好坏与每个村民的利益相关,从而为民主自治提供了利益基础;另一方面是因为村办企业较好的地方村干部不担心在选举中失去权利。与欧博文不同,劳伦斯在对河北赵县北王村的村民代表会议的研究中指出,以农业为主比较贫穷的村庄在实行村级民主方面走在前面。爱泼斯坦则认为经济发展处于中等水平并且具有较强农业和工业的省份在村级选举中走在前面。戴慕珍也持相近的观点,认为只有在大多数村民都留在村里并且依赖农业生产取得收入的村,村民的参与热情较高,而在较富的村庄中,随着在村办企业中工作的人数的增加,通常会导致竞争性选举和参与的减弱。戴在一篇文章中,认为“经济发展水平与村民自治的实施具有一种反比的关系”,高度工业化的村落的经验表明,经济发展与民主之间存在负向的关系。而在另一篇文章中,戴慕珍和罗泽尔则通过统计分析得出结论:“至少在短期内我们可以观察到在收入与竞争性选举之间一种负向的关系。”史天健进一步通过有关的实证调查论证了爱泼斯坦的观点,断言经济发展与村委会选举呈凹形曲线关系,即经济发展增进了举行半竞争性选举的可能性,但这种影响随着经济的进一步发展而减弱。快速的经济增长可能延缓政治发展的过程,因为在任的领导可以运用新获得的经济资源巩固权利。经济发展不仅可以使得农民更加依赖村干部,为在任村干部提供了笼络村民的资源,而且为在任干部提供资源以收买上级官员,从而得以不执行中央关于在村级推行竞争性选举的决定。

上述有关中国农村经济发展与村委会选举的研究为我们理解村一级的选举提供了许多有启发的观点。但是,这些研究大多基于个案研究或文献档案,没有详细的调查数据支持。戴慕珍、罗泽尔和史天健在这方面进行了很大的努力,戴慕珍和罗泽尔是根据1996年对200个村庄的抽样调查和分析得出上述结论的,史天健则在1993年至1994年间在全国范围内进行了一项调查,他们的实证研究对于我们进一步了解经济发展与村委会选举之间的关系提供了许多有益的启示。但是,这些定量的研究也有许多不足。首先,这些研究在测量的指标上存在一些问题。例如,史天健衡量村委会选举所用指标仅仅是是否举行过选举和是否差额选举,戴慕珍也是使用是否差额选举这一指标。如果说在选举的早期用这种简单的指标还具有一定的可行性,那么,随着村级选举的全面铺开,再用是否举行选举或是否差额选举这样的指标就过于简单化了。我们的调查表明,在所抽样的40个行政村中,2000年的选举都是实行差额选举。实际上,对于村委会选举来说,候选人的提名程序远比是否差额选举更为重要。另外,戴慕珍和罗泽尔还使用村民会议开会次数和参加人数这些指标来衡量村民的政治参与。《村委会组织法》虽然规定村民会议是行政村的最高权力机构,但这只是停留在纸上的一个制度规定,许多省都没有贯彻这一制度。在实践中要把一个行政村方圆数十里范围内所有18岁以上的成年男女召集起来开会,讨论村中的重大事项,是一件非常困难的事情。所以在实际中取而代之的是村民代表会议。以没有得到实施的制度来测量村民的政治参与是有问题的。在经济发展的指标方面,史天健使用的是1993年的县人均GDP,以及根据1982年到1993年县级人均GDP计算出来的经济增长速度,而没有相关村一级的经济发展数据。由于中国经济的差异性,同一个县内不同乡镇、不同村庄的经济发展也存在着巨大的差距,以县级经济发展的数据解释村一级的选举情况未免有些牵强。

其次,这些研究没有考虑到各个省之间的制度差异性,而在全国范围内选取样本进行研究。村民委员会是中国农村中自发产生的,但村民自治的全面推开却是一种自上而下的行为。在1987年全国人大常务委员会通过《村委会组织法》之后,各省、市陆续出台相关的地方性法规以推行村民自治。由于各地在贯彻实施《村委会组织法》的过程中意见并不统一,因此各地的立法工作很不平衡,地方法规的制定的时间很不相同。1988年福建、浙江两省制定了实施办法,1989年甘肃、贵州、湖北、湖南四省制定了实施办法,1990年河北、黑龙江、辽宁、青海、陕西五省制定了实施办法,1991年天津、山西、四川、吉林、新疆五个省、自治区制定了实施办法,1992年宁夏、山东、河南、内蒙古、安徽五个省、自治区制定了实施办法,1993年西藏自治区制定了实施办法,1994年江苏、江西两省制定了实施办法。而广东则迟至1998年11月才制定村委会组织法的实施办法和选举办法。从时间跨度看,不同省、自治区、直辖市的立法就用了10多年时间。除了实施的时间不同之外,由于各种不同的具体的原因,不同省份推进村民自治的做法也是不一样的。例如,在2000年的村委会选举中,福建省规定每个村民可以单独提名候选人,选举委员会不对候选人进行资格审查,正式候选人由村民代表投票预选决定;(7)而广东在2002年的选举中,则通过制定实施细则,规定四种人(例如违反计划生育)不能作为候选人。因此,我们很难在全国范围内比较经济发展水平与村委会选举之间的关系。要弄清经济发展水平与村委会选举之间的关系,我们只能选择制度背景相同或相近的村庄进行比较。因此,如果要在全国范围内进行比较,我们就必须把选举的制度作为一个控制变量,选择在选举制度方面相近的省份进行比较。但是,史天健和戴慕珍等人的研究并没有做到这一点,他们在全国范围内选取样本,但并没有考虑各省选举制度本身的差异性。

鉴于现有研究存在的不足和问题,我们认为有必要根据新的资料对经济发展与村委会选举之间的关系作进一步的探讨。本文研究的数据资料来自2001年10月至11月在福建省的寿宁县和厦门市进行的问卷调查。福建省是村委会选举搞得比较好的一个省份。在1987年全国人大常务委员会通过《村委会组织法(试行)》草案以后,福建省人大常委会便率先在1988年9月2日颁布了《福建省实施〈村委会组织法(试行)〉办法》,并于1990年通过《福建省村委会选举办法》。尽管在一个省的范围内,在具体村委会选举的规定方面各地也会有不同的措施,不同地方的经济发展水平也很不相同,但其基本的制度背景是一致的。在这里,我们并不打算探讨各个省份的民政部门是如何制定村委会选举相关规定的。我们把这些选举的规定都看作是给定的,我们要探讨的是在相同的或相似的制度背景下,经济发展是通过什么样的机制促进或影响村委会选举的。在抽样过程中,我们先根据经济发展程度的不同确定经济程度较高的厦门市和经济较为落后的寿宁县,而后按随机方法各抽取5个乡镇,每个乡镇再随机抽取4个行政村,每个行政村再进一步抽取25位村民。本次调查共成功访问村民913人。在这913人中,男性占56.3%,女性占43.7%。从年龄结构看,30岁以下村民占24.4%,31至40岁占28.1%,41至50岁占23.6%,51至60岁占12.9%,61岁以上占11%。

本文研究所涉及的变量包括三个方面:一是反映村委会选举的指标,用于测量村委会选举的相关规定是否得到实施。二是两个中介变量,即村民参与程度和选举竞争程度,在模型1中村民参与程度作为因变量,在模型2中选举的竞争程度作为因变量,但是在模型3中,这两个变量又是解释变量。三是有关解释变量,既包括与经济发展程度相关的一些变量,如村集体年收入、人均收入等,也包括个人受教育程度、村庄离县城距离等变量。

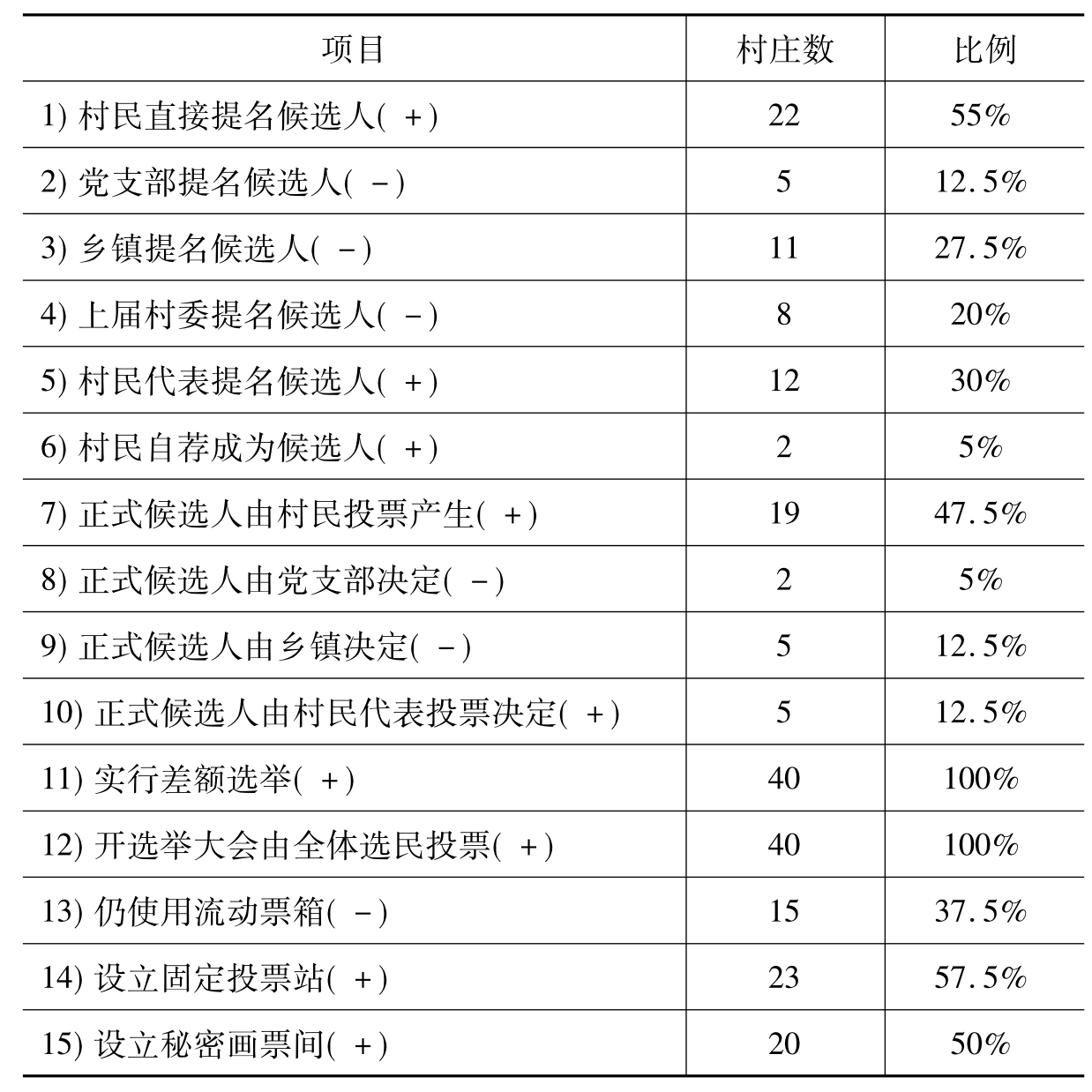

表1 在最近一次选举中采用下列措施的村庄和比例

我们先来看一看测量村委会选举的指标。如前所述,在以往的研究中,这方面的指标都过于简单化了。在村委会选举程序不断改进和选举制度日趋完善的情况下,再以是否差额选举来测量选举的竞争性是不够的。我们认为选举是否符合选举规范应该是一个综合的指标,这里包括候选人如何提名,正式候选人如何产生,以及选举投票的程序等。为此,我们用表1所列的15个项目来测量选举的规范性。在表1中,关于候选人如何提名的问题包括:1)村民直接提名候选人(包括单独提名和联合提名);2)党支部提名候选人;3)乡镇提名候选人;4)上届村委提名候选人;5)村民代表提名候选人;6)村民自荐成为候选人。在这6个问题中,第1、5和第6个问题都是正面的问题,肯定回答这些问题的被访者越多,表明选举提名的基础越广泛,不是由上面在小圈子划定候选人。而第2、3、4三个问题则是负向的问题,肯定回答这些问题的被访者越多,表明提名的程序越不民主,越是由少数上级领导圈定候选人。由选民直接提名的候选人叫初步候选人。初步候选人如何成为正式候选人的过程也是十分关键的。根据福建省民政厅的规定,在1994年以前的村委会选举中,正式候选人是通过一个叫做“民主协商”的过程产生的,即由村选举领导小组在征求村民和乡镇领导意见的过程中确定正式候选人。这种酝酿协商的结果往往是由村党支部或乡镇决定正式候选人,并没有一种制度上的保证能够使村民的意愿在确定正式候选人的过程中得到体现。从1997年开始,福建省民政厅规定正式候选人应由村民代表或选民预选产生,即由村民代表或村民投票决定正式候选人,通过制度保证村民的意愿能够得到体现。那么,在实际的选举过程中这种制度性的规定是否得到实施了呢?在调查中,我们问了这样的问题:7)正式候选人是否由村民投票产生;8)正式候选人是否由党支部决定;9)正式候选人是否由乡镇决定;10)正式候选人是否由村民代表投票决定。如果被访者对7、10两个问题的回答是肯定的话,表明正式候选人的确定过程是能够体现选民的意愿的;如果被访者对8、9问题的回答是肯定的话,表明省民政厅的规定没有得到实施,村民的意愿不能得到体现。最后5个问题是关于投票选举方式的:11)是否差额选举;12)是否开选举大会由全体选民投票;13)是否使用流动票箱;14)是否设立固定投票站;15)是否设立秘密画票间。为提高选民投票率,在福建省的许多地方过去都使用过流动票箱,由选举工作人员提着票箱上门由选民投票。流动票箱在实行过程中存在许多问题,选民投票缺乏匿名性,容易出现舞弊,因此福建省民政厅从1997年开始强调在选举过程不要使用流动票箱,而应设立固定投票站和秘密画票间。因此,除了把是否差额选举、是否开选举大会由全体选民投票作为选举是否规范的指标外,我们还把是否设立流动票箱、是否设立固定投票站以及是否设立秘密画票间作为选举是否规范的指标。

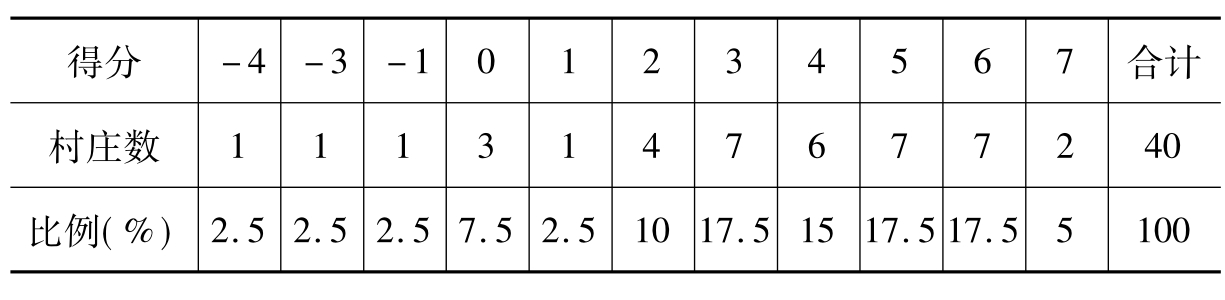

不过,对于本项研究来说,更为重要的是获得关于村一级的资料。获得村级选举方面资料的一种方法是查阅民政部门的统计表格。由于正式统计数字可能掺杂一些水分,我们在这里打算运用个人的访问资料进行推测。由于被访者对选举本身的知识的限制和参与程度的不同,同一个村庄的选民对相同问题的回答可能是不同的。那么,如何把村民个人的回答变成村一级的指标呢?在这里,我们使用多数原则确定村一级的指标。每一个项目都有“是”、“否”和“不知道”三项回答。在每个村庄中我们调查的被访问者人数在20人至25人之间。当每个村庄的被访问者在特定项目上回答“是”的人数超过“否”的人数时,我们确定这个村庄采用这个项目的选举措施。经过推算,不同村庄在17个项目上的频数分布情况见表1。由于我们把这17个项目的问题分为正向问题和负向问题,正向问题肯定回答的得1分,否则0分,负向问题肯定回答的得-1分,否则0分。每个村庄在这17个项目上的得分加在一起就是该村在选举规范性方面的总得分(见表2)。

表2 不同得分村庄所占的比例

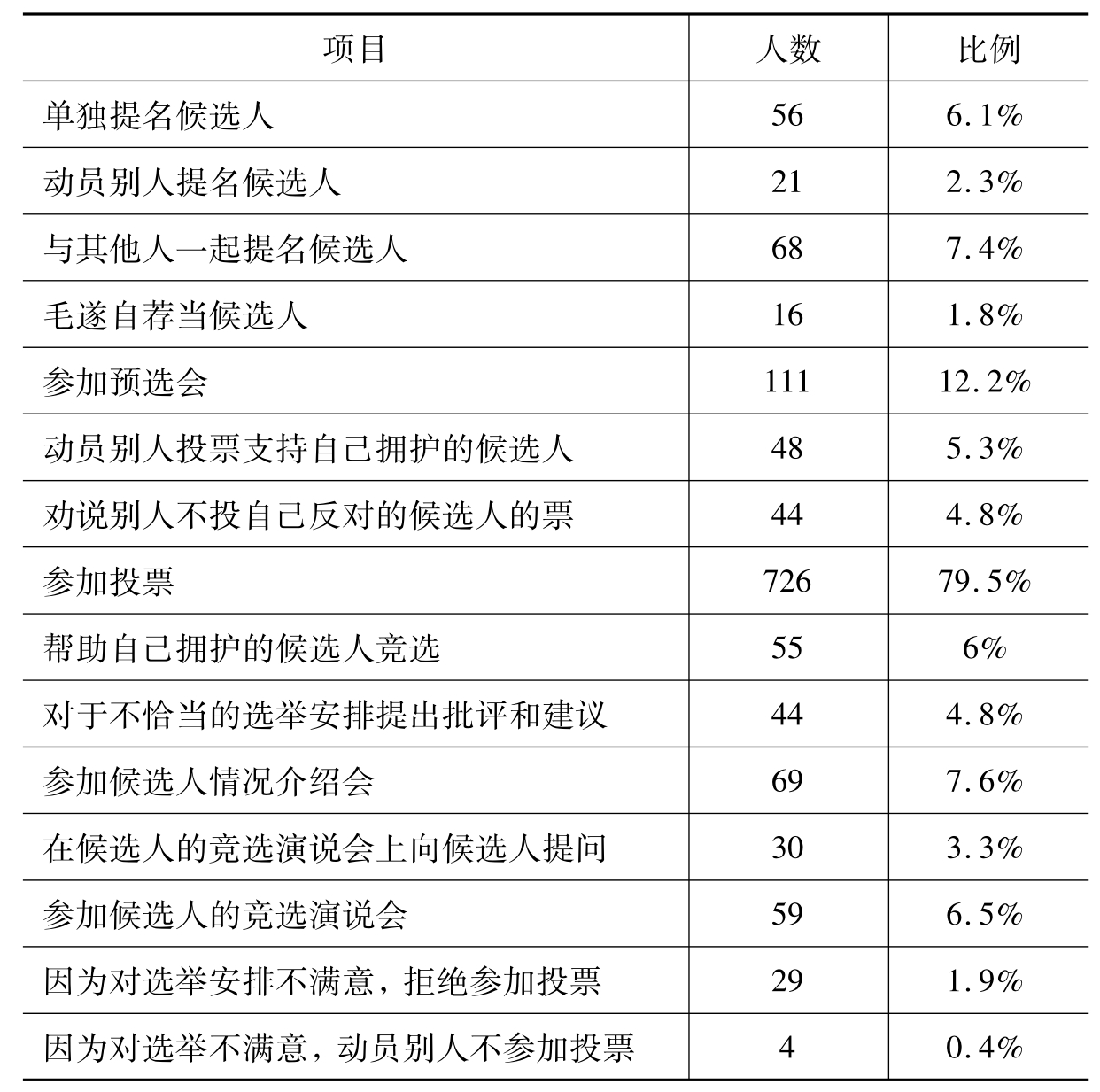

我们认为经济的发展对选举的推动部分是通过村民参与程度和选举竞争程度起作用的,因此村民参与和选举竞争激烈程度分别被作为中介变量。经济越是发展,村委会控制的资源越多,选举越是激烈,村民越是有可能通过规范的选举解决他们的利益纷争。我们列了15个项目测量村民的参与情况(参看表3)。有些项目参与的村民比较多,如参加投票,参与者占调查对象的79.5%,而其他的项目参与者相对较少。村民参与程度的测量便根据表中所列的15个项目计算,每参与一个项目计1分,所得总分的高低表明被访者参与程度的不同。这一变量在模型1中是因变量,但在模型3中却作为解释变量。

表3 “在最近一次选举中,你是否参加过下列活动?”项目人数比例

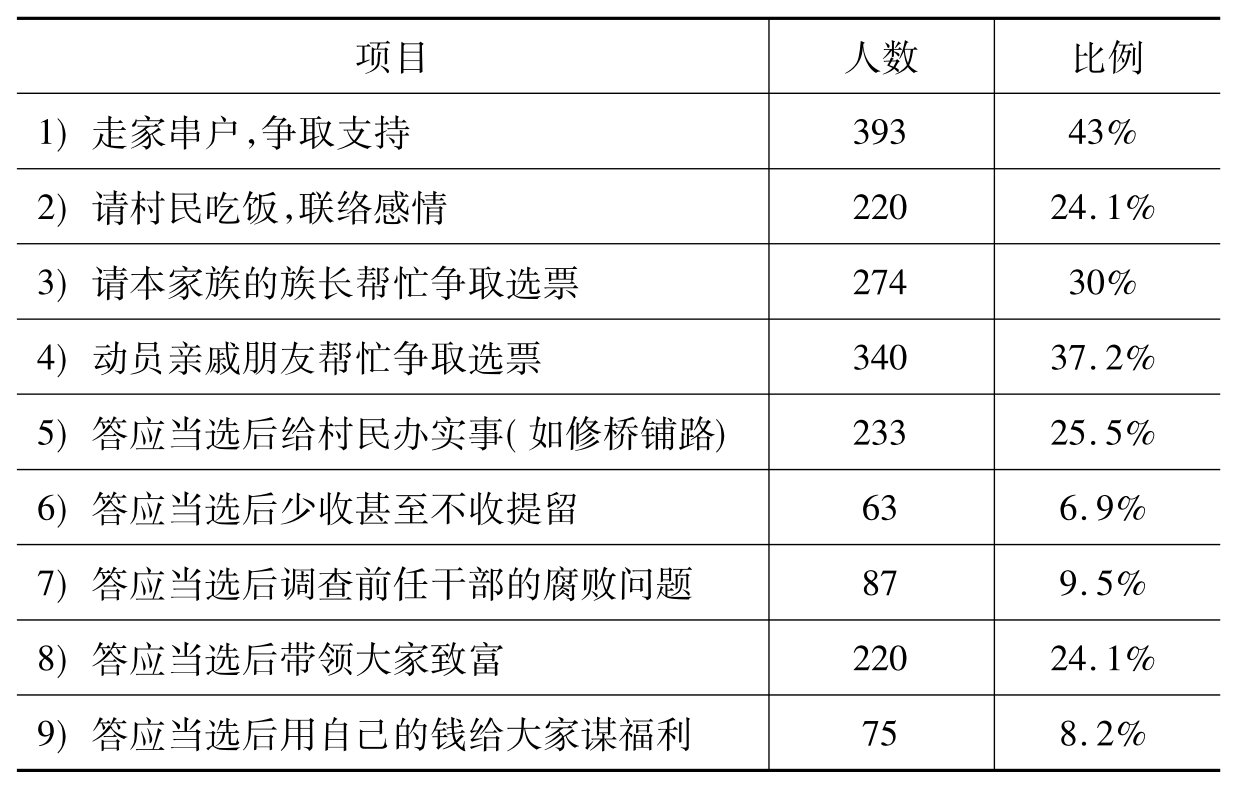

另一个中介变量是选举竞争程度。为了测量选举竞争的激烈程度,我们在问卷中问了这样的问题:“在最近一次村委会选举中,你村有没有候选人用下列方法争取选票?”接着列了9个项目(见表4)。被访者对每项问题的答案分“没有”、“有”和“不知道”三种。表4所列为被访者中肯定回答的人数及其所占总的被访对象的比例。被访者对这9个项目肯定回答的比例越高,说明选举越是激烈。把每个被访者对这9个项目中肯定回答的数目加在一起(每个肯定回答的项目得1分),就是这个被访者对他或她所在村的选举竞争程度的一个评判分数。但是,这个分数只是反映单个被访者对其所在村选举激烈程度的评判,为了反映一个村庄选举竞争激烈程度的全貌,我们把每个村庄的所有被访者的这个分数相加,再除以被访者人数,即得出这个村的选举竞争激烈程度的平均分数。这个平均分数在模型2中是因变量,在模型3中是解释变量。

表4 “在最近一次村委会选举中,你村有没有候选人用下列方法争取选票?”项目人数比例

在解释变量方面,根据研究假设,我们从以下三个方面来测量经济发展水平。一是测量人均集体收入,以该村2000年村集体收入除以该村人口数。二是村民对自己村的生活质量的评价。我们在问卷中问了这样的问题:“与本县(区)其他乡镇的村庄相比,你们村的生活水平如何?”答案分为:1)好很多,2)好一点,3)差不多,4)差一点,5)差很多。在赋值时从答“好很多”的给5分到“差很多”的给1分。三是2000年被访者的人均家庭收入。农村居民的收入通常以家庭为单位进行计算,我们在调查中也只了解每个被访者的年家庭总收入,回归模型中的人均家庭收入是以家庭收入除以家庭人口数得出的。在探讨经济发展与村委会选举中的关系时,有的学者以县级人均GDP和GDP的增长速度来衡量经济发展,也有的学者强调应区分经济收入的来源。我们认为,从研究的假设出发,应该从村一级的集体收入来解释选举。

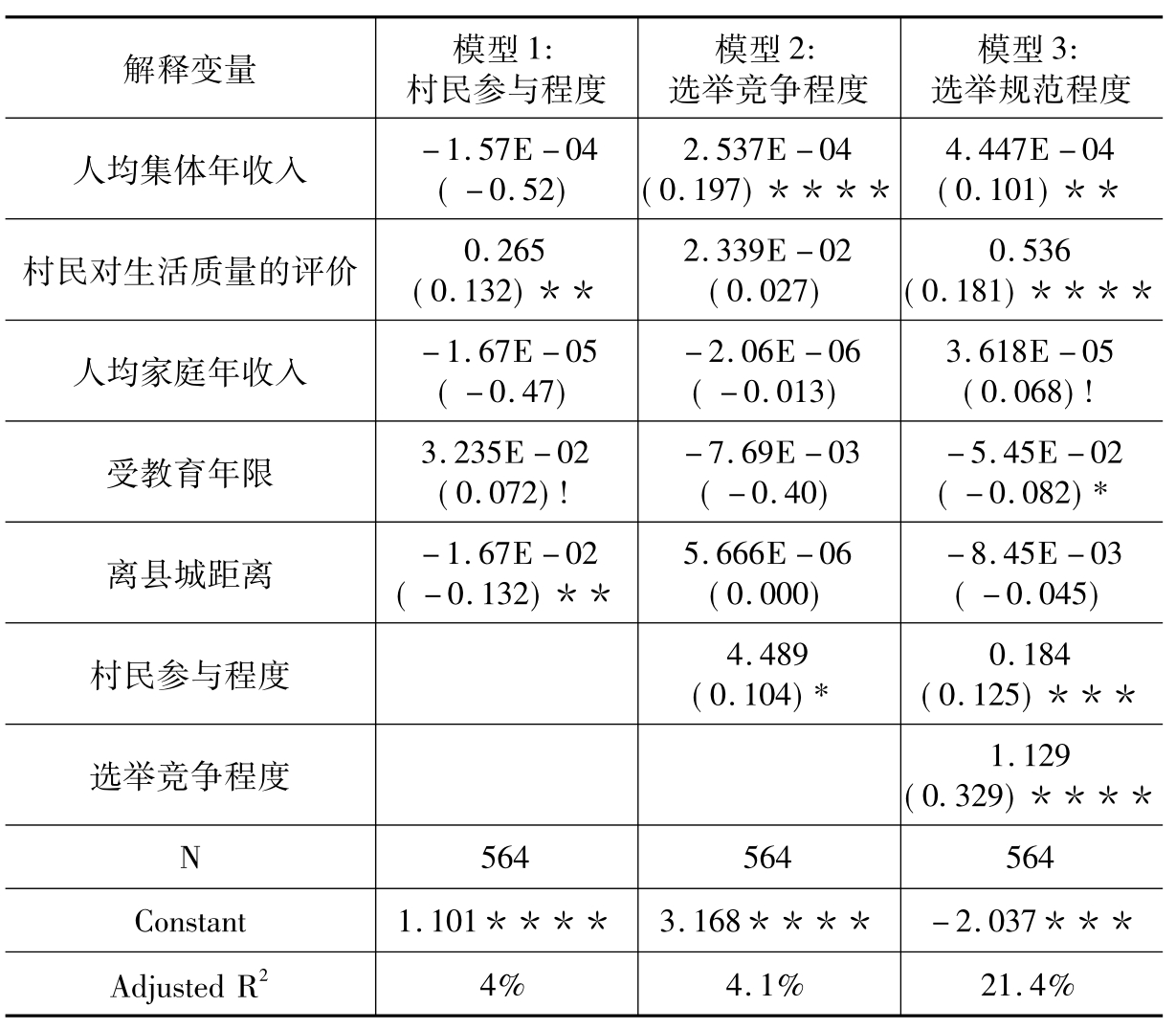

表5 影响选举竞争程度及选举规范性的回归分析(括号内为标准回归系数)(www.daowen.com)

说明:P≤0.1*P≤0.05,**P≤0.01,***P≤0.001****P≤0.0005

除了三个体现经济发展水平的解释变量以外,在模型2中,我们还增加了3个控制变量:村民的受教育程度、村民的参与程度和村庄离县城的距离。在模型1中,增加村民的受教育程度和村庄离县城距离两个控制变量。在模型3中,除了受教育程度和村庄离县城距离这两个控制变量外,还增加了村民参与程度与选举竞争程度这两个控制变量。受教育程度以上学年数计算,为连续变量。根据现代化理论,教育水平与村民的参与程度有重大联系,如果这一理论适用中国农村的实际,这一变量应对选举的规范性产生一定的影响。另外,我们还加入了行政村离县城距离这样一个变量。村民委员会选举是由民政部门实施的,县一级的民政局在推进选举制度的实施过程中起着很重要的作用。许多研究者都强调这一点,史天健的研究也证实了这一点。

三、研究发现

根据表5中3个回归模型的分析结果,我们可以发现如下几点:

第一,村民相对生活水平的高低对他们在选举中的参与程度有显著影响。在模型1中,我们以村民的参与程度作为因变量,解释变量为反映经济发展水平的三个变量以及村民的受教育程度、村庄离县城距离。在反映经济发展的三个变量中,只有村民对本村生活水平的评价这一变量对因变量的影响具有统计显著性,显示经济发展的相对水平对于村民的参与来说至关重要。也就是说,影响村民参与并不是村民家庭人均收入或集体收入的绝对数,而是与同县其他乡镇相比的相对发展水平。如果该村在本县中经济发展水平较高,村民相对生活水平不错,则村民的参与程度也较高。相反,如果该村的经济发展在当地处于较低水平,则村民的参与程度也较低。

值得注意的是,除了对村民的参与程度有重大影响外,本村相对生活水平的高低对选举制度的实施也有显著的影响。其实,我们所说的本村相对生活水平,是村民对本村经济发展水平的一个综合评价,它考虑到的不是被访者个人的经济情况,而是整个村庄的情况。一个村庄如果在一个县内的相对生活水平较高,村级集体拥有的经济发展机会也就相对较多,村委会所拥有的权力也随之增大。因此,随着村委会决策与村民利益联系的日益密切,关心村委会选举的村民多了,想当干部的人也多了,选举就会变得更加激烈,选举制度也就能够更好得到实施。

第二,人均集体收入对选举竞争激烈程度有显著影响。从表5可以看出,在模型2的反映经济发展水平的三个解释变量中,只有人均集体年收入对选举激烈程度的影响具有统计显著性。但是,人均家庭收入和相对生活水平这两个变量对选举竞争激烈程度的影响却不具有统计显著性,说明村民个人的收入并不直接影响选举的激烈程度,直接与选举竞争激烈程度相关联的是集体收入的多少。集体收入多,想当干部的人也多,选举中所采用的竞选和拉票手段也就多种多样,选举当然也就激烈。

第三,人均集体收入和村民对本村生活的评价对选举规范实施有积极影响。在模型3中,反映经济发展情况的两个解释变量人均集体收入和村民对本村生活的评价都对选举规范的实施产生正面的影响,前者的标准回归系数为0.101,后者为0.181,而且具有统计显著性,但人均家庭收入对因变量的影响却十分微弱,标准回归系数只有0.068,而且显著性水平只有0.1。

第四,竞争越激烈,选举越规范。在模型3中,因变量是选举是否规范。除了反映经济发展情况的三个解释变量外,还增加了被访者受教育程度、村民参与程度、选举是否激烈以及离县城距离三个控制变量。在三个控制变量中,选举竞争的激烈程度对选举规范性的影响最大,标准回归系数高达0.329,而且具有统计显著性,说明竞争越是激烈,村委会选举越是规范。

第五,村民参与程度越高,选举越规范。对选举规范实施影响居第三的是村民的参与程度,标准回归系数为0.125,也具有很强的统计显著性,表明村民越是热心参与选举,选举制度越能有效得到实施。

第六,教育对选举的竞争激烈程度和选举的规范性没有显著影响。现代化理论认为经济的发展能够提升公民的教育水平,从而促进公民的政治参与。虽然在模型1中,教育对村民的参与有一点影响(标准回归系数为0.072,显著性水平仅为0.1),但是,从回归模型2中可以看出,教育程度对选举竞争激烈程度的影响不具有统计显著性,模型3也表明教育程度对选举规范的实施没有显著影响。

第七,离县城越近,村民的参与程度也越高。模型2中第三个控制变量是调查村庄离县城所在地的距离,其对选举竞争激烈程度影响的标准回归系数为0,而且没有统计显著性,说明距离县城的远近并不会对选举竞争的激烈程度产生影响。在模型1中,离县城远近对因变量的标准回归系数为-0.132,而且具有统计显著性,表明离县城越近,村民更多接受来自当地政治文化中心的信息,更多地了解选举法规,因而参与程度较高。但是,在模型3中,距离县城远近对选举规范实施的影响的标准回归系数仅为-0.045,但不具统计显著性,说明与县城距离对村委会选举没有实质影响。

四、结 论

统计分析的结果充分表明,经济发展有利于竞争性的村委会选举的实施,经济越是发展,村委会选举搞得越好。也就是说,随着经济的发展,集体收入的增加使得村委会能够支配更多的经济资源,村庄整体相对生活水平的提高增进了村委会的权力,从而激起村民的参与热情和候选人的积极参选,使得选举变得激烈,村委会选举规范得到有效实施。根据以上分析,本文可以得出如下结论:在村委会选举制度的实施过程中,村级经济发展情况是一个很重要的因素。经济越是发达,村集体的收入越多,村委会控制的经济资源越多,村委会选举与村民的利益越密切,想竞争村干部的人越多,村民的参与程度越高,选举竞争也越激烈。在竞争激烈的情况下,村委会选举的制度性规定就成为一个调节村民与村民之间、候选人与候选人之间利益纷争的一个有效机制,村委会选举制度从而得到有效的实施。

尽管我们探讨的是基层社区自治组织的选举,但这并不意味着中国社会村级民主与整个中国的民主化进程是没有联系的。事实上,许多学者也试图从中国民主化的进程看待村级选举所具有的意义。(8)中国是个农业大国,大部分人口在农村。村级民主选举的训练对于培养农民的民主价值观,对于中国的进一步民主化无疑有着深远的意义。

作者简介:胡荣,1962年生,博士,厦门大学社会学系教授。

【注释】

(1)本项研究得到2001国家社会科学基金资助(批准号01BSH027)。香港浸会大学政治学系李连江博士、美国哈佛大学政治学系博士候选人蔡晓莉以及伊利诺斯大学政治学系Victoria Hui博士对本文的初稿提出不少宝贵意见,在此表示感谢!

(2)尽管许多研究表明教育与政治参与之间有直接的关联,但史天健的研究发现教育程度与政治效能感、对政治改革的支持之间只有微弱的相关,与对经济改革的支持之间是负相关。

(3)相比之下,城市里的工人和干部阶层由于长期以来计划经济体制下形成的“单位制”,使得他们很大程度上依附于他们的工作单位。

(4)根据笔者在另一篇文章的分析,影响村民参与选举的因素主要有:前任村干部的表现、选举的公正性、经济发展程度以及农村社区的特点等。

(5)例如,在1997年的选举中,厦门市湖里区禾山镇的9个行政村中,平均每个村有7.2个主任初步候选人,16.3个副主任初步候选人,33个委员候选人(作者1997年5月访问)。

(6)而城市里尽管经济发展程度远高于农村,居民的文化素质也高于农民,但由于长期计划经济体制下形成的单位办社会体制,与城市居民利益密切相关的是工作单位而不是所居住的社区,这也就是城市居委会选举远不如村委会选举的主要原因。

(7)作者2000年在福建进行过访问所知。

(8)例如,裴敏欣就认为村级选举是中国“渐进民主”的一部分,西尔维尔·陈则把村民自治看做是中国公民社会的增长点。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。