三、后方医疗救护的措施及成效

抗战时期大后方的医疗救护主要由两部分组成,即空袭期内的战时医疗救护和空袭间隙期内的日常医疗防疫。医疗救护和疫情防治主要内容有所侧重,轻重缓急程度也有所区别,因此,所采取的措施也有差别。

(一)空袭医疗救护措施及成效

空袭医疗救护所涉及的面相对较窄,但受灾程度剧烈、受灾人数多且集中,救援时间急迫。因此,要求参与救护的机构、人员、物资尽可能充足,医疗救护器材、设施尽可能完善,救援速度尽可能快捷。这就需要动员一切社会资源参与救护,参与救护的人力、物力、财力和医疗救护设备、设施常态化,以备急时所需。

以重庆大轰炸医疗救护为例。参与医疗救护的机构主要以医护委员会、市防护团救护大队、市卫生局救护队为主体,同时各机关、社团、宗教团体甚至国际友好人士组成庞大民间救护队。随着日军轰炸持续和升级,受灾面积扩大、程度加深,这些机构本身的医疗救护能力不断得到充实和加强。

医护委员会的前身,是1938年1月15日由中央及地方党政军各机关联合组织的重庆空袭紧急救济联合办事处,下辖负责具体事务的“医疗”和“救护”两小组。“内政部卫生署、军政部军医署、市卫生局和红十字会负责医疗”,“重庆市防护团和新运总会妇女指导委员会负责救护”[24]。医疗和救护两组成员基干力量是医护人员。1939年“五三”、“五四”大轰炸后,空袭紧急救济联合办事处将救护、医疗两组并改为医护委员会,同时增设药库采购委员会。此时,医护委员会虽然隶属重庆空袭紧急救济联合办事处,但其业务实施相对独立,对于医疗救护工作有较大的自主权。之后,重庆空袭紧急救济联合办事处再经两次改组,更名为陪都空袭救护委员会。医护委员会仍相对独立,并且继续“充实医护委员会之医药设备,办理受伤人民之急救医疗事项”[25]。直到1942年12月,陪都空袭救护委员会裁撤,其隶属的医护委员会才改归市政府[26]。

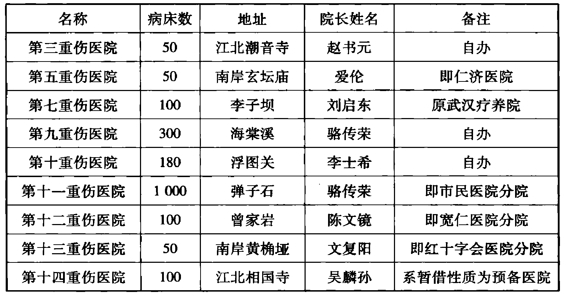

医护委员会成立的主要目的就是执行空袭救护,因此,它首先在重庆城区设立直接针对救护空袭被难同胞的重伤医院。该委员会第一次会议议决:在城区设病床500张,分成6个重伤医院,郊外设1000张病床,分成8个重伤医院。后来在城区内保留重伤医院5所,病床400张;郊外重伤医院9所,病床1830张(见表8-7、表8-8)[27]。从1940年4月到1941年12月,医护委员会所辖的重伤医院拥有病床由650张增至1057张。救伤站由9处增至34处,抢救设备不断增加,救护治疗程序逐渐规范[28]。

表8-7 重庆市区各重伤医院院址、院长一览表

资料来源:秦孝仪:《革命文献》第100辑,第138页。

表8-8 重庆市郊重伤医院院址、院长一览表

资料来源:秦孝仪:《革命文献》第100辑,第138~139页。

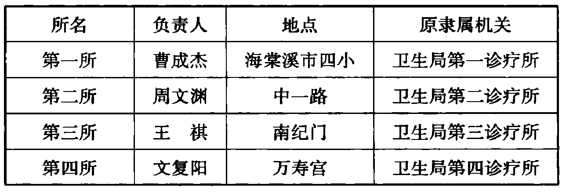

其次,医护委员会还制定《自办重伤医院收治贫病难民办法》,决定“本会各自办重伤医院以收治炸伤难胞为原则”,“收治难胞难童时期为三个月”,各医院收治的贫病难童难胞“完全免费”[29]。对于轻伤病员,通过设立临时治疗所12所进行治疗(见表8-9)。重庆市防护团临时治疗所的任务即为“空袭时被炸市民之急救及逐日换药治疗”[30]。

表8-9 各临时治疗所分布一览表

续表

资料来源:秦孝仪:《革命文献》第100辑,第141~142页。

通过设立重伤医院和临时治疗所,以及制定相关政策,为空袭被难同胞的医疗救护提供了物质和政策保障。医护委员会仅成立至1939年8月便共救护重轻伤员5633人,其中入院治疗1780人,治愈出院1447人,死亡230人,裹伤3853人[31]。

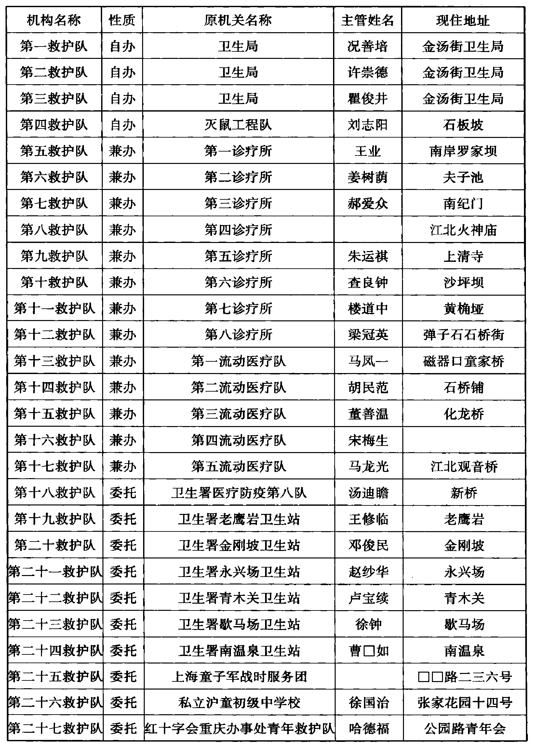

最后,在抢救灾民医疗救护中,为了将医护人员有效组织起来,重庆空袭紧急救济联合办事处设有基本救护队25队,预备救护队27队;加之重庆市卫生局救护总队,重庆市防护团救护队,构成空袭医疗救护的基本力量。他们平时担任巡回诊疗,一遇敌机轰炸,即带用具赶赴附近被炸灾区抢救,在担架队配合下将重伤市民抬到医院收容医治。各重要地点分设治疗所12所,为受伤市民按日换药,免费诊治[32]。其中,以市卫生局组织的重庆市救护总队为核心力量。重庆市救护总队1939年2月1日成立,市卫生局长梅贻琳兼任总队长,总队部设在卫生局内。它以市卫生局直属机关、所属各诊疗所、流动医疗队为基干自办或兼办17队,委托卫生署设在周边的卫生站以及各机关、团体办理15队,共32个救护队(见表8-10)。各分队总部设在各医院和卫生所内,各医院、卫生所负责人任分队长。救护担架由警察局与保安队合组,市政府提供救护车辆。

表8-10 重庆市卫生局所属救护队一览表

续表

资料来源:《有关组织空袭的防毒救护及组织机构的函件》,重庆市档案馆:0066-1-38。“□”表档案原件字迹不清。

(二)疫情防治措施及成效

在疫情监控和防治方面,由于涉及面之广,人口之众,疫病种类之多,传播途径之杂,远非空袭救护所能比拟。卫生署和军医署采取设立战时防疫联合办事处,协调两大医疗卫生系统的运转。卫生署、军医署、红十字总会将各自分布于大后方各个角落的基层医疗防疫组织上报的疫情和防治情报,定期(通常是旬报)汇总于战时防疫联合办事处,由该处定期编制和发布《疫情简报》。这一体系对川、鄂、桂、豫、闽、湘、陕、浙、甘、滇、黔等省的天花、霍乱、鼠疫、白喉、痢疾、疟疾、伤寒、斑疹伤寒、回归热、炎猩红热、流行性脑膜炎等11种高致病性、易致流行性的疫情进行有效监控,为及时发现和控制疫情,调集医护人员、治疗器材和药物,起到不可忽视的作用。

如1942年10月27日,湖南常德新德乡石公桥再次突发鼠疫病例;尔后,疫情呈流行之势,“几每日均有死亡,至十一月廿四(日)止,共计发现三十五例,死亡三十一例”。此外,11月20日,距石公桥5公里的镇德桥,也发现死亡2例;至25日止,共死亡9例。综计以上两处疫情,共发现44鼠疫病例,死亡40例。虽然,曾经爆发大规模鼠疫的常德城内未发现病例,但“唯乡间已告流行,是知疫区已呈逐渐向外扩大之势”。相关医疗防疫机构得报后陆续赶赴疫区,采取防治措施,“十一月十四日,湘西防疫处即调派各项防治人员携带大批药材前往”,并“在石公桥、镇德桥两处分设防疫办事处,并在石公桥设隔离分院,并由当地驻军协助推进工作”。到12月上旬,已赶至“该地之防疫单位计有:卫生署医疗防疫总队第二大队所属之第十、十四巡回医防队,第二卫生工程队,第二细菌检验队,政治部第九防疫大队第三中队,中国红十字会总会救护总队第五二二队,常德中心卫生院,湘西防疫处之医防总队及隔离分院等九单位,在防疫专家伯力士博士指导之下从事工作者计有三十余人”。此外,“卫生署第十五巡回医防队、军政部第四防疫大队第一中队亦相继赶往疫区协防”[33]。通过各大医疗系统以及众多医护人员的通力合作,此次常德鼠疫在较短时间内得到遏制,没有造成疫情大规模流行。

滇西为我国战时西南国际交通要道,素为“常有鼠疫之地”。据文献记载,该地区在1894年至1896年间,“盈江、八莫、南甸、龙川、保山、龙陵等六地曾受鼠疫波及,死亡人数达两万人以上”[34]。随着战局发展,滇西保有我国唯一对外陆路交通线,其地理位置的重要性是不言而喻的。卫生防疫部门对此地监控甚为重视。1939年,卫生署中央防疫处处长汤飞凡曾亲自前往该地防治鼠疫之后,云南省卫生处也派员前往该地视察、防控。该地于1943年9月、10月间曾爆发鼠疫。1944年7月至9月,滇西龙川、杞木寨、遮岛等地区相继爆发大规模鼠疫。由于这些地区山高人稀,交通不便,防控困难,导致龙川“发现病例145例,死亡114例”,杞木寨“发现鼠疫患者20例,死亡11例”,遮岛一带“12月发现鼠疫患者6例,死亡3例”[35]。此次鼠疫,死亡率在50%至80%之间。

然而,1945年1月至9月,同样在这些地区爆发大规模鼠疫,但经过医疗防疫部门和相关单位密切合作,采取有效的防疫和治疗措施,取得明显效果。1945年1月鼠疫爆发,卫生署接到报告后,立即派“西北防疫处杨处长携带防治器材,乘机由渝抵昆,当(即)与盟军医务组、滇省卫生处、中央防疫处、公谊救护队等有关方面,交换防治意见”。同月31日,杨飞往疫区腾冲,请求当地军政当局协助。次日,再由腾冲赶赴南甸重灾区,“抵达后即与滇省卫生处代表马端庄医师,×××师联络组代表Ronda1ough上尉,公谊救护队驻×××师医务队各同仁协同工作”。经过卫生署官员实地考察和协调各方,参与滇西地区鼠疫防治工作的组织机构、人员、药物与器械,防控手段与治疗方案基本得到确定。随后,卫生署及相关医疗卫生单位派出专业技术人员,如卫生署医防总队郭基同,前福建省鼠疫防治所所长邓炳口等[36],迅速组织召开防疫会议,具体研究防控措施,最后决定:1.成立交通检查站三所:一设甘蔗寨、一设口明朗街、一设曩浦寨。凡来自疫区者,均须留验十日,防止疫情继续扩散,波及其他地区。2.在疫区先对民众“予以鼠疫预防接种”,增强疫区民众免疫力;并设立临时隔离病院,“免费治疗患者,及充分供应磺胺类药物及鼠疫血清等”,加强对染疫病人的治疗。3.发动民众“举行清洁大扫除,焚毁垃圾,建造排水沟及公共焚化炉,推进卫生演讲应用含酸氧消毒疫区、疫户,及办理鼠蚤指数调查等以清洁环境,减少疫菌滋生,遏制疫病流行”。4.防疫部门和当地党政军当局通过建晒米场、暴晒米粮、米粮流通管制等措施[37],切断疫病传播途径。最后,医疗防疫部门将该地区“分三区办理鼠疫预防接种:一为龙川及罗卜司壮之各村落区,二为南甸区,三为腾冲区”,到2月20日,已经接种19390人,疫势得以遏止,重灾区南甸“鼠疫已无新病例发现”。截至9月,南甸发现患者10例,死亡1例,治愈9例。该地区总计发现102例,死亡23例,治愈97例[38]。死亡率仅为10%~20%。应该说这是卫生医疗部门与各相关单位通力合作,共同努力的结果。

与此同时,涌入了大量难民的各大城市疫情防控也不容忽视。抗战期间,迁往大后方难民经历长期辗转流徙、风行露宿,对疾病的抵抗力大大降低,加上大轰炸对城市基础设施的大面积破坏,造成卫生条件极为恶劣,为疫病在难民及整个大后方流行提供了土壤。

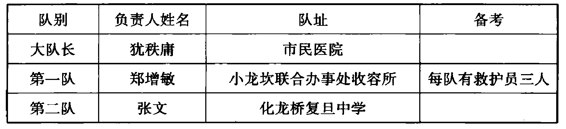

1939年12月11日,吴国桢在就任重庆市市长发表施政方针演讲时指出:“注重市民保健,市区人口众多,卫生防疫工作,须严加注意,防患于未然。各处垃圾堆积,耗子更多,一旦发生瘟疫,必然措手不及,影响抗战至大,今后对于市民之保健工作,应切实改进。”[39]为了预防一般疾病,各救济机关往往给灾民发放一些普通药品,如万金油、八卦丹、头痛粉等。为了预防大规模传染病爆发,还在灾民中间开展防疫注射工作,如下城区社会服务处两周内为千余难民注射疫苗[40]。作为医疗救护、防疫的主要机构,重庆市卫生局更是给予了高度关注。从1939年8月16日重庆市卫生局公布卫生设施工作情况来看,医疗防疫工作基本步入正轨,“努力推进之工作,计有防止霍乱,普设诊疗所,组织清洁大队以及卫生保健等事宜”。通过再新建霍乱医院2所,另设分诊所6所;同时展开机关人员集体注射、市民分散注射,以及在贫民区、轮埠码头强制注射等形式进行霍乱等疫苗注射。“到8月底止,已经注射261877人,各霍乱医院收容病人578人”。针对“本市贫病甚多,而市民医院又不能普遍施诊,又因经费关系,不能多设大规模之医院”,于是在市区普设诊疗所,“每一诊疗所均设门诊、出诊,注射、接生等项并完全免费,据统计每一诊所,每日平均诊治150例左右”。卫生保健,则分三方面进行:学校派员协助办理各校之卫生设施;工厂则与社会局合作,在各厂内设置卫生室;至于各团体,则协办卫生设施。通过扩大或增设分院,分流不同性质病人等措施,增加原有医院接纳病人的能力。并商承各教会医院、红十字会及重伤医院尽量收容贫穷病人[41]。陪都空袭救护委员会下设防疫股,有防疫队七个大队(见表8-11),在平时为平民注射防疫针,灾后则担任灾区消毒工作,并施以浅要之卫生教育[42]。总之,重庆医疗防疫机构“对于灾患后之防疫工作,异常重视”。

表8-11 防疫队分布一览表

续表

资料来源:秦孝仪:《革命文献》第100辑,第142~143页。

针对重庆市区城市规划缺陷和大轰炸对城市基础设施大面积破坏,以及市民公共卫生意识差等等实际状况,为防止爆发大规模流行疫情,重庆市卫生局开始组织专门机构,负责城市公共卫生,改善市民的生存环境。如1939年8月1日成立重庆市清洁总队,职工517人,在城区设4个区队,洒扫街道,处置垃圾、蝇鼠;并成立卫生大队,负责处理全市卫生;还设立公共厕所[43]以便市民。1940年3月16日,在城区宽巷子成立重庆市卫生局粪便管理所,城区设3个分所,挑粪夫役147人[44],负责城区粪便的收集和处理,改善市民生存环境,在源头上防止疫病发生。

为启迪市民的公共卫生意识,推行现代集体健康教育,重庆市第411次市政会议于1940年4月30日通过市教育委员会拟定的学校卫生实施大纲,并随之公布实施,选择36所公私立学校推行学校卫生工作。次年3月,重庆市卫生局在南岸、江北、沙坪坝和城区夫子池建立卫生事务所[45]。到战争后期,重庆市医疗卫生系统基本健全,各机构间协作机制初步建立,市民现代医疗卫生意识逐渐树立。例如,鉴于重庆市及周边区县1944年和1945年夏秋爆发大规模霍乱,导致大量人员死亡和社会恐慌的教训,1946年4月1日重庆市卫生局召集全市各医疗机构和开业医生,在短时间内组成防疫注射站109处,流动注射队35个,防疫督导队5个,免费注射霍乱疫苗32万余人次[46]。

抗战爆发,重庆成为战时首都,城市卫生事业受到重视和扶持。然而,在战争应急状况下,面临全国内迁人口的安置,重庆原有的卫生资源严重不足,加上日军长达数年的轰炸,给重庆的城市卫生管理带来无法想象的困难。整个大后方其他省份同样如此。战时救护成为大后方医疗救护的主要行政事务。尽管如此,无论是空袭救护,还是疫病防治,在战时医疗救护条件极差情况下,还是获得了比较显著的成效。虽然它存在这样或那样不足,但它促进了大后方医疗事业的发展,有效地抗击了战争和疾病对后方人民的生存威胁,稳定了社会,凝聚了人心,支援了抗战,并为战后西南地区医疗卫生事业发展奠定了坚实的基础。

【注释】

[1]本章节内容参用了杨韵菲《抗日战争时期重庆卫生管理初探》(2007年重庆医科大学硕士毕业论文)的研究成果。文中不再一一列举,在此一并表示感谢。

[2]重庆市政府秘书处编:《九年来之重庆市政》(内部刊行)第1篇《总纲》,1936年,第1页。

[3]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第25页。(https://www.daowen.com)

[4]周勇等主编:《近代重庆经济与社会1876—1949》,四川大学出版社1987年版,第371页。

[5]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第66页。

[6]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第8页。

[7]重庆市秘书处编:《重庆市一览》(内部刊行),1936年,第53页。

[8]据统计,自1938年4月起至1944年2月底,仅各救济区救济过的难民人数就有8847204人;经各省市振济会救济过的难民则多达10726154人;而经各慈善机关、团体救济过的难民则更多至30151531人。秦孝仪主编:《革命文献》第100辑,中央文物供应社1984年版,第10页。

[9]如陈达认为,“七七事变”后的短短数年间,全国城乡有1425万人迁往后方;陈彩章认为大后方除了有组织地迁移人口外,仅难民就收容了1000余万;陆仰渊认为迁移人口多达5000万;孙艳魁更认为总数在6000万人,占当时4亿人口的15%以上。忻平:《试论抗战时期内迁及其对后方社会的影响》(《华东师范大学学报》1999年第2期)。

[10]隗瀛涛主编:《近代重庆城市史》,四川大学出版社1991年版,第399页。

[11]《本市妇产科医院成立人员配备经费设备等文件》,重庆市档案馆:0066-1-9。

[12][日]前田哲男:《战略轰炸的思想——从格尔尼卡到重庆、广岛的轨迹》,(东京)社会思想出版社1997年版,第22~26页。

[13]潘洵:《重庆大轰炸及其遗留问题》,《光明日报》2005年8月23日。

[14]周勇:《关于重庆大轰炸几个基本问题的探讨》,《给世界以和平——重庆大轰炸机日军侵华暴行国际学术讨论会论文集》,重庆出版社2008年版,第10~17页。

[15]罗传勖:《重庆抗战大事记》,重庆出版社1995年版,第53页。

[16]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第27页。

[17]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第27页。

[18]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第27页。

[19]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第58页。

[20]《部都建设十年计划草案》,重庆市档案馆:0075-1-123,第197~198页。

[21]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第29页。

[22]《整顿市民医院》,重庆市档案馆:0053-24-40。

[23]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第30页。

[24]秦孝仪:《革命文献》第100辑,中央文物供应社1984年版,第125~127页。

[25]重庆市人民防空办公室编:《重庆市防空志》,西南师范大学出版社1994年版,第165页。

[26]重庆市人民防空办公室编:《重庆市防空志》,西南师范大学出版社1994年版,第163~165页。

[27]秦孝仪:《革命文献》第100辑,中央文物供应社1984年版,第137页。

[28]《重庆市临时参议会第二次大会纪录》,第63页;《重庆市临时参议会第五次大会纪录》,第34页。

[29]《陪都空袭救护委员会医护委员会自办重伤医院收治贫病难胞办法》(1941年10月2日),重庆市档案馆:0066-1-40。

[30]《重庆市防护团临时治疗所办法》,重庆市档案馆:0066-1-40。

[31]秦孝仪:《革命文献》第100辑,中央文物供应社1984年版,第137~138、第145页。

[32]秦孝仪:《革命文献》第100辑,中央文物供应社1984年版,第139~141页。

[33]《战时防疫办事处疫情简报及长江、上海、广州三港检疫报告表·疫情旬报·第26号》(1992年12月上旬),重庆市档案馆:0066-1-83,第19~20页。

[34]《战时防疫办事处疫情简报及长江、上海、广州三港检疫报告表·疫情情报·第1号》(1945年2月17日),重庆市档案馆:0066-1-83,第29页。

[35]《战时防疫办事处疫情简报及长江、上海、广州三港检疫报告表·疫情情报·第1号》(1945年2月17日),重庆市档案馆:0066-1-83,第29页。

[36]“口”表档案原件字迹不清。

[37]因为防疫人员还发现,南甸与龙川为大盈江两岸之产米区域,米粮为传播鼠疫之重要媒介,故对米粮之暴晒管制,实属重要。经商承卫生官后,乃决定在腾冲设一米粮管制站,并建一晒米场。该站工作人员,由×××军、云南省卫生处、县政府等机构分别担任。《战时防疫办事处疫情简报及长江、上海、广州三港检疫报告表·疫情情报·第1号》(1945年2月17日),重庆市档案馆:0066-1-83,第30页。

[38]《战时防疫办事处疫情简报及长江、上海、广州三港检疫报告表·疫情情报·第1号》(1945年2月17日),重庆市档案馆:0066-1-83,第29-30页。

[39]《吴市长昨日就职,发表施政方针五项》,《国民公报》,1939年12月12日。

[40]《渝冬令救济》,《大公报》,1945年1月19日。

[41]《渝市卫生设施》,《国民公报》,1939年8月16日。

[42]秦孝仪:《革命文献》第100辑,中央文物供应社1984年版,第142页。

[43]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第27页。

[44]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第28页。

[45]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985(内部刊行),1994年11月,第28页。

[46]重庆市卫生志编辑委员会编:《重庆市卫生志1840—1985》(内部刊行),1994年11月,第30页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。