二、后方劳工问题的表现

劳工是生产条件之一,其在生产过程中的地位、作用和发生的问题往往与其依赖的经济制度性质与生产力发展水平密切相关。战时劳工对支持抗战具有重要的作用,“战争两大基础是前线杀敌流血和后方生产流汗,工人是抗战的主力军之一”[20]。由于受战争的影响,劳工问题呈现出与平时完全不同的一些特征,而解决好劳工问题,则直接关系抗战的前途和命运。“现阶段的抗战,已不仅仅是军事的问题或政治的问题,而主要的乃为经济的问题,经济问题既属抗战现阶段的中心问题,为谋取得最后的胜利起见,我们不得不积极从事于加紧生产,而生产的原动力,尤须要劳力——只有对战时劳工问题予以深切之注意,以期因势利导,因时制宜,抗战才会获得最终的胜利。”[21]尤其是工业生产不发达的中国,在战时更要依靠劳工,发挥其劳动力,提高劳动效率,增加生产,以期争取抗战的胜利。

(一)严重的劳工失业

战争初期,因战争的破坏,致使大批难民劳工内迁,同时由于西南地区原有工业基础薄弱,无法吸纳内迁的劳工,于是此时西南地区便出现了大量劳工无工可做被迫失业的局面。

抗战前,中国工业发展不仅落后,而且布局失衡。据国民政府实业部统计,抗战前夕,全国合乎工厂法规定标准的工厂仅有3935家,资本总额373359000元,工人总数456973人。工厂大多分布于沿海省市,上海一地即占了大约三分之一,整个内地则工厂很少[22]。战前的西南地区仅有极少量规模不大的采用机器生产的工厂,工业生产落后,新式工厂寥若晨星。该地区的工业,规模狭小,技术设备落后,除部分官办企业以外,全部民营工厂中,雇佣工人不到30人的,占41.47%,30至50人的,占19.81%。民营工厂拥有的资本,平均每厂不足20万元,动力平均不过30马力[23]。相对于大量涌入的内迁难民来说,大后方工厂能提供的就业机会很有限。而战争的爆发和大规模的展开,特别是产业经济发达的东部沿海的迅速沦陷,导致劳工失业数量急剧增加。作为抗战大后方基地的西南诸省,大批内迁的劳工,除了一部分是在政府和厂方的安排下随厂迁到大后方外,还有许多自发的“不愿在沦陷区内为敌伪服务的爱国劳工,辗转来到大后方”,有的“获得机会入厂工作,有的失业,流落异地”[24]。1944年12月有社会工作者对流落在重庆的一个总数为719人的难民群体的职业进行了调查,其中有业者仅为265人,如下表:

表5-1 湘桂战役后流入重庆难民职业统计[25]

表中工人虽只占8.3%,但在中国现代工业不发达的背景下,同作为劳工阶层一部分的手工业者(34.3%)相加,共占比例竟高达42.6%。在大后方原有产业无法吸纳的情况下,从战区迁徙而来的大量劳工就大部分处于失业状态。把他们组织起来进行支持的抗战生产使其不至于沦为后方社会的不稳定因素,就成为大后方迫切需要解决的问题。

同时,即便在1938年至1942年西南地区工业发展的黄金时期,由于政府经济政策的失误造成恶性通货膨胀,经济发展被严重影响。1942年后,不但新设厂数大为下降,而且西南地区原有的厂矿也出现倒闭或停工停产现象,“近来大后方的生产事业,除了很少数的例外,绝大多数的工厂及机构,都在设法缩小范围,节省开支,多少总要裁减一些人员,因之有成批的职员和工人,正遭遇着或行将遭遇着不幸的失业的命运”[26]。如四川的煤铁开采,“嘉陵江区的煤矿,在1943年6月以前,全区共有大小矿场250家,但在1943年12月底,即停业44家,1944年春节后,续停百余家,至同年11月以前,大约只剩67家”[27]。而同时期的其他省市的工业发展亦如此。在重庆,“如酒精业,棉纺业,航运业均在减工减产之中,或至摇摇欲坠的状态”。“滇省酒精工业全盛时不下一百五六十家,现在黄金时代已过去,能够存在的酒精厂不过十数家了”。“黔省火柴工厂,在三十一年(1942年)实行专卖之初还有十家,现在只有三厂开工”[28]。再如大后方的大型纱厂,原有纱锭224000余枚,1942年开工的有176000余枚[29],1944年维持生产的,便仅有50000枚左右了[30]。1944年,重庆市钢铁工业有80%的厂家已关厂停工[31]。据国民政府1944年4月统计,当时重庆的失业工人约占工人总数的30%。整个大后方工业进入1944年,已经是“萎缩、歇业及‘人工过剩’了”。“于是很多工厂在想法减产裁减工人,有些已经大批裁减,有些工厂不断继续裁减”,就是“与战争直接有关的生产工厂”,也“奉令在今年上半年裁减工人百分之五十”[32]。到抗日战争结束,川滇黔三省失业工人数合计,约相当于大后方全部工厂工人的一半以上[33]。以致国民党的《中央日报》,在慨叹大后方经济恶化时,也忧心忡忡地说:“劳力削弱,已经由局部而渐及普遍。”[34]抗战后期,整个工业发展的停滞与生产规模的萎缩,带来了严重的劳工失业问题。

(二)劳工的工资与工时

为提高劳工的生产积极性和创造力,维持劳工的生产和生活,提高劳工的生产效率,必须为其支付合理的工资所得和安排适度的工作时间。然而战时西南地区却由于“物价太高,工资太低,工人入不敷出,生活不能安定”,并且“工时太长,竟有延长至12小时到16小时者,工人精神体力,无法支持”[35]。工资和工时问题成为影响战时生产的重要的劳工问题。

1.工资低。战时由于货币贬值等原因造成物价飞涨,而工人工资的提高,“远远落在物价飞涨之后”,工人的实际生活水平大幅度下降。即使是实施严格的统制政策,通货膨胀也依然存在,劳工的生活状况堪忧。

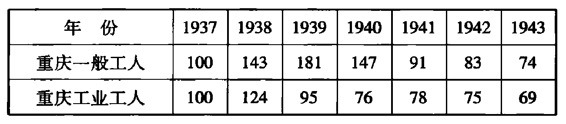

表5-2 历年产业工人生活指数及工资实际收入指数比较表[36]

说明:以1937年1月至6月平均数为100。

表5-3 1937—1943年期间中国工资指数(1937年=100)[37]

从表5-2和5-3两份指数表,我们可以看出:

第一,在物价流动期间,产业工人的实际工资率,在战争发生后的最初两年是上升的,但自民国二十八年(1939年)起,就开始逐渐下降,“物价高涨,而与工资之提高未能成正比,故月入四五十元之工资,设家累较重,衣食颇有难于维持之虞”[38]。到了1941年12月,实际工资率仅为同期生活指数的51%,几乎相差一倍。

第二,工资上升的速度始终赶不上物价上涨的速度。1939年至1940年,生活指数上升了358.61%,工资指数仅上升216.7%。1940年到1941年,生活指数上升了323.81%,而工资指数仅上升244.39%。以豫丰纱厂合川分厂为例,如以1940年该厂工人的实际收入为100,则1942年下降为60,1943年更降为20[39]。显而易见,抗战后,因生活费之高涨,货币贬值日甚一日,劳工实际工资反较战前为低。“1939年价值为一头猪的购买力,1941年为一袋面粉,1943年为一只鸡,1945年为一条鱼,1946年为两个鸡蛋”[40],工人的实际收入呈下降趋势。据当时社会部部长谷正刚1942年10月的报告,以重庆当年9月份的统计论,产业工人生活费指数为4424.8,较战前高四十余倍;职业工人生活费指数为3871.5,较战前高三十余倍。至于工资及实际收入指数,据社会部统计,重庆市真实工资指数以1937年为100作标准,则1931年的真实工资,产业工人仅为55,职业工人仅为80[41]。物价飞涨,工人的工资水平降低,生活更加贫困。1941年到1942年间社会部对重庆192个工人家庭生活状况所做的跟踪调查表明:90%的被调查家庭工资收入不够生活开支,其中7%的家庭工资收入不够买食物[42]。上列统计虽只限于重庆,大后方其他城市也大体如此。故以实际工资来说,抗战后方劳工的工资普遍降低了。

同时,战时工人的工资存在着很大的随意性。当时劳工的工资一般都是在所定薪金的基础上加上津贴和奖励,随着物价的上涨,原属于工资补充的津贴和奖励反而成为了工人实际收入的主要构成部分,但此部分的发放却存在着较大的随意性。很多的工厂,因内部厂务行政不良,考绩不公允,和职员有关系的工人加薪较高,没有关系的只有忍气吞声,也有因此气愤难耐而“跳厂”造成劳动关系不稳而影响抗战生产的。

随着战时物价的上涨,国民政府对劳工的工资进行了管制,制定了战时管制工资办法,其第四条规定:“战时工资限制之标准,依照当地限制物价之标准随同订定之。”工价是限制了,但物价却在逾限上涨[43]。工人的工资照官价严加限制,可是商人依然在囤积居奇,物价依然在狂涨,工人的购买力势必越来越低,最低限度的生活,也难以维持。(https://www.daowen.com)

2.工时长。抗战以来,为应付战争之需要,各类工业都加紧生产,工厂和政府所采用的最直接的方式就是增加工人的工作时间和减少休假。虽然政府在劳工政策中明确规定每日工作八小时,但抗战爆发后,国民政府在非常时期劳工政策实施原则中则又规定可根据战时需要,准许各工厂把每周工作的时间予以增加或延长,将工时增至十二小时。同时普遍采用换班制与夜工制,减少休假日,限制工人假期或休息日停工的权利[44]。实际上,在大后方的工厂中,工人的工作时间,除“少数厂家实行八小时或十小时外,大多数是十二小时至十四小时”[45]。如资源委员会所属的昆明各厂,名为九小时工作制,但每周有四天要加工三个半小时,也就是每周有四天要工作十二小时半,假日几乎没有,许多工厂连国民政府的“国定节假日”也不放假[46]。

战时延长劳工工时的做法,对劳工的损害极大。工人因疲劳过度,导致劳动效率低下,生产不能达到预期的产量。如何在不损害生产效率的原则下,谋得物资生产和劳工健康两项兼顾,是战时劳工工时问题中很重要的一面。

战时劳工工资、工时问题,不仅对完成增加生产、支持抗战的任务产生了负面影响,也极大地危害了劳工生活的安定,不利于调动广大劳工的生产积极性。正如一位劳工曾抱怨的那样:“我们每天要做十小时规定的工作,但因工资不够养活家小,我们通常还得做夜工。但是,像这样日以继夜的劳动,弄得我们的体力精神都日益委顿,整天在昏昏沉沉中过日子,而每月的总收人,却还不到三百元的数目,因而养家活口,实在根本成了问题。”[47]这样的抱怨实际上代表了战时后方相当一部分劳工在工资、工时问题上的感受,也从另一角度说明了战时大后方劳工工资、工时问题的严重性。

(三)女工与童工的雇佣问题

女工、童工在战争的背景下大量出现的原因有二:一为大后方因服兵役和劳役大量抽调壮丁,导致后方各厂矿企业出现男工缺乏的现象。为生产计,厂矿企业乃不得不雇佣大量的童工和女工以弥补因男工缺乏而遗留的空缺。二为男工的缺乏,导致劳工工资上涨,为压缩生产成本,使用低廉的童工、女工就成为厂方的选择,再者是纺织企业甚至军工企业中的简单劳动,妇女和儿童也能胜任。由此造成了战时大量女工、童工的涌现。在“加紧生产,支持抗战”的口号下,各个工厂在吸收大批女工、童工上都没有受到严格的限制,他们的工作时间和劳动强度毫不逊于壮年男工,但其工资收入却较男工减半甚至更低。

战时西南地区工矿企业使用女工和童工非常普遍,据1942年四川省的统计,该省1300个工厂和矿场中,童工平均占工人总数的5%;纺织、印刷、食品等业,童工常常占到工人总数的30%,甚至有过半数的[48]。战时大后方的几个大纱厂,都大量使用童工。1939年重庆豫丰纱厂粗纱车间,童工占到1/3,1943年,摇纱车间童工约占工人数的一半。这些童工多为女性,一般在13至15岁之间,年龄实际大约更小些[49],这种情形在当时相当普遍。在工作时间方面,西南地区工厂的女工和童工完全在按照一个成年男工的标准工作,有时甚至工时更长。如当时的豫丰纱厂的“女工每天工作12小时,无论白班或夜班,下班以后都是精疲力竭的”[50]。西南地区女工和童工们的“工作时间是大大地延长了,但是工资仍然是几毛钱,而物价飞跃的高涨,使得女工们的生活更加艰苦”[51]。即便如此,贫苦人家为谋得一个饭碗,往往还是让孩子虚报年龄,以邀准入厂。童工和女工的雇用办法,是招收“训练工”,就是战前上海等地流行的“养成工”。此为战时大后方各纱厂普遍采用的办法。进厂的女工或童工一般需经过三个月的养成工训练,“授以纺织技术”,在训练期间没有工资,厂方仅供给食宿,偶尔也发给少许津贴(大约可买一条肥皂)。三个月后,考试合格可转为正式工人,但管理人员或工头,往往找各种借口延长“训练时间”,也就是延长无偿劳动的时间。即使有幸转为正式工人,进入做夜班,不过半年,天真活泼的样儿消失了,疾病随之而来。其多发病常为咳嗽、支气管炎,体质差的渐渐发展成肺病,痰中带血,血中带有棉花纤维,这是当时异常普遍的纱厂女工的职业病。但因为战时工厂需要劳动力,工人有病需要请假休息时,工厂一般是不同意的,“开病假条,工头们控制得很严,也是工人与工头、管理人员们经常口角的原因”[52]。再者工人们轻病不离值班岗位,而是带病工作,因为病假是没有工资的,如此恶性循环下去,工人的身体就越拖越坏。而工人一旦病重至无法正常工作之时,便往往被无良的资方打发离开,赔偿之事是为妄想。

(四)劳工不稳问题

国民政府因战时需要对后方兵役和劳役的过度抽调,致使后方工矿企业劳工流失并短缺。战时大后方的工矿企业,本就发展落后熟练工人极缺,故所有在厂工人皆在缓役之列。但随着沦陷区的扩大,西南地区就成为了国民政府补给兵源和抽调劳役的主要来源地,大批青壮年被征调服兵役和劳役,造成了劳动力的不足。1939年欧洲爆发战争后,中国政府决心加强军事准备工作以便抵御将来敌人的全面进攻。鉴于此,国民政府于1940年掀起一场新的征兵高潮,预定此后三年每年征调新兵50万加以训练[53]。同时,在各省城镇增建大批军事活动基地,当地部队长官在四乡大肆征集适龄壮丁入伍。征兵运动不仅造成了从事农业劳动劳力的不足,同时也对以农业劳动力和苦力工人为主要雇佣对象的盐业生产产生了重要影响。抗战以后,沿海地区相继沦陷,本来就是西南地区主要产盐区的四川便成为了整个大后方军民用盐的重要来源地,四川盐区成为了盐业生产和盐工最集中的地方[54]。当时川盐的经营,大体处于工场工业的阶段,生产效率低下,所需工人数量很多。随着农村兵源和所服丁役之人日渐减少,有大量壮丁集中的盐场井灶就被迫进行“抽丁”(及龄壮丁集合抽签,中签者应募)支持战争的需要,以致多数盐场和井灶为之停产。出于保障原盐增产和盐税征收的目的,1938年9月23日,重庆行营发出训令:“盐场工非必要不调服兵役。”1939年5月,国民党政府军事委员会正式颁布了《盐工缓役办法令》,规定,现有的制盐,晒盐及采卤工人,“一律缓役”,辅助工种及运盐的“间接盐工”,年满36岁以上的,也“准予缓役”[55]。但政策在实际执行过程中却多有偏颇,1939年7月末至8月4日自贡市的盐工罢工,起因便是因盐区工人被抓丁而引发,参加者达两万余人[56]。据国民党政府统计,1939年至1942年间,各盐场盐工因兵役问题引起的罢工、纠纷案件,“不下数百件”[57]。

战时西南地区工业快速发展造成工矿企业间劳工尤其是技工的异动。西南地区工业发展起点低,向为中国工业落后地区[58]。西南地区战前工业的滞后,只造就出大批的苦力劳工,技术工人和熟练工人则相对缺乏。战后,随着大量工矿企业的内迁,后方工厂数量剧增,虽然有相当数量的工人随厂或自行迁入西南地区,但终因战争和交通阻隔,沿海工业城市的工人尤其是技术工人内迁人数有限。据统计,至1940年底,经政府促助内迁之民营厂矿共达448家,而同时随厂内迁的技术工人则只有2087人,平均每厂不到5人[59]。另外在对“战时内迁大后方部分的639个工厂”的更大范围的调查中也可看到,“随厂来大后方的技术工人仅12164人”[60]。不管是民营的还是国营的厂矿,随厂内迁的工人非常有限,技术工人则更匮乏。另依据西南实业协会调查四川690余家工厂,结果显示,其困难情形为技术人员之缺乏者,计有64厂,占总数9%强[61]。

技术工人的养成非一朝一夕之功,非经长期训练难以造就。在大后方各厂矿企业大量需求技术工人的情况下,对技术工人以及熟练工人的“挖工”就成为后方企业发展的首选。战时首都重庆以“小龙坎工区(内有豫丰、渝鑫、军纱厂等)与南岸弹子石工区(内有申新、裕华及对岸头塘之民生厂等)为工人跳厂最盛行的地方”[62],劳工的异动也表现在劳工移动率的增加上。

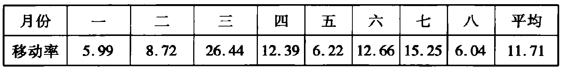

表5-4 1942年昆明某纺织厂劳工移动率统计表[63]

从上表中可以看出,每月工作的100人当中平均就会有11.71人是新雇来的工人,相对应的就是原有工人中走失了11.71人,按此异动比例,在一年之内,该厂工人基本要全部更换。当时的熟练技术工人,对于增加生产,节省物料确有其可贵之处,“按一名技术工人,其工作能力可等于三名新工。在同一工时,用同一工料,一技工可利用三名新工的浪费物料完成一份出品的70%,而一个技工的工资及消费,最高不会超过一个半新工人之工资及消费”。因此资方是不愿雇佣新工人的,同时因为训练新工人要花时比较长和花一笔训练费,而且工人训练之后,他们也很多加入跳厂的劳动流动之中。所以“‘挖工’在资方既视为是有利的,所以大家就都设法来挖”[64]。这种工厂为争夺技术工人提高工资向其他工厂“挖工”的现象随着战时工业的发展也在不断激化。“多数工厂,用较高的工资,来吸引其他各厂的技工”,甲厂挖乙厂工人,乙厂挖丙厂工人,丙又挖甲厂工人,互相挖取,此种现象,要以“民国二十九年最为厉害”[65]。厂家之间为争夺技术工人而发生纠纷的事件时有发生。重庆市政府在1938年12月17日给国民政府军事委员会委员长行营的呈词中称:“自抗战以来,各地厂矿相继内迁……唯随厂来渝技工有限,各方需求咸感迫切,因此相与竞雇。不肖工人遂得恃技居奇,酿成劳资纠纷。当此非常时节,此种情形不仅影响生产,并足扰乱社会秩序。”[66]

同时,随着抗战的进行,物价飞涨、通货膨胀加速,劳工生活陷于困苦境地,有的劳工甚至难以维持一家的最低生活。在资方挖工的高额工资的诱使下,工人特别是技工为了要维持他们生活或最低的生活要求,纷纷选择到有更丰厚收入的工厂工作。“据后方中央机器厂三十年度的统计(即1941年7月至1942年6月止)该厂不流动的工人,仅有160人,而其余1780人,则完全是流动的。而在平日,流动的技工,不过是3%至7%,可见现时工人波动则大多了。”[67]战争造成的劳工的异动普遍增加。当然,国民政府在抗战时期也加紧了对工人的管理和限制,1943年10月,颁布《非常时期厂矿工人受雇解雇办法》规定:“非经主管官署批准”,“工人不得离厂,转厂”[68]。对工人的管理政府连续发布法令也充分说明了当时资方挖工,工人跳厂的劳动异动的严重。工人既是生产者,又是消费者,物价高涨之后,工人的实际工资减低,不能维持其生活,所以要由一厂转到另一工厂去,以求获得较高的工资。若是物价上涨不止,制止工人转厂劳动不稳的问题就很难发生实际的效用。

(五)劳工福利问题

劳工福利事业本以解决劳工问题,促进劳资合作,提高生产率为目的。中国劳工向极贫苦,又值抗战期间,受物价波动影响,其收入仅足维持最低生活,且因执行业务致伤病残废或死亡,给其本人和家庭更是造成难以承受之苦。尤其因抗战的需要,在加紧生产的背景下,对劳工在生产和生活等方面造成了严重的损害,而这种损害最终又危害到了战时的生产和抗战的需要,成为比较严重的战时劳工福利问题。劳工福利事业在战时与劳工最密切者,主要表现在两个方面,其一是劳工生活方面的饮食住宅问题;其二是劳工伤害的问题。工厂的劳动条件恶劣,工伤事故频发,进而影响到劳工劳动环境,造成劳工劳动不稳等问题。这些与劳工的生产生活和抗战有着密切的联系,“盖以劳工问题之所以有问题,其中心也完全就在劳工福利”[69]。而在战争的环境下,劳工在这些方面出现了较为严重的问题,无疑会影响到战时的生产。

全面抗战的爆发,要发挥劳工的抗战力量,就必须尽量减少劳工的工伤和改善劳工的生活,动员广大劳工的生产积极性,保障其福利。“我国在此抗战建国的时期,急需一般职工尽其最大之努力,而此实大有赖于福利事业之增进”[70],因此“人力动员以法令为经,以劳工福利为纬,则相辅相形,使其安定生活,乐于从业”[71]。这也就使劳工的福利问题日益显现并重要起来,推进劳工福利成了战时社会福利建设的重中之重。

抗战发生后,后方工矿企业的劳动条件简陋,工厂向无劳工福利设施,内迁工厂在迁移之前或迁移途中已遭受严重损失,迁至后方后,一般都是因陋就简,匆忙上马进行生产。加以资本家往往只顾赚取利润,而不关心工人死活,劳工福利基本不存在,生活和工作毫无保障。工人居住件条非常简陋,卫生条件差,拥有万余工人的21兵工厂仅有公房22800平方米,很多任务人连篾壁茅草屋顶的宿舍都住不上,只得租赁矮小的民房居住,有的甚至露宿荒郊。因此,工人不但发病率很高,而且工伤事故经常发生,不少工人死于非命。在不需要技术主要靠苦力的矿业开采部门,工人的境地更为悲惨,云南个旧锡矿“矿工身着短褂裤,外罩麻布背心,腰肢间系麻布一厚块,作垫坐之用。头戴毡帽,或包头巾,或光头,足穿麻鞋或赤足,肩负塃包,前胸后背各一,前小后大,手持杵手或啄子,并提矿石小灯一盏,耳边插刮汗片一块……背塃淌汗,须以刮汗片频频刮之,浑身褴褛而污秽”[72]。四川天府煤矿从1939年至1943年短短的数年中,有证可查的五起重大事故即死亡工人140余人。以至于在抗战时期的1939年9月,国民参政员们视察了四川省采煤业和制盐业工人的生活状况以后,慨叹“人间何世”![73]

战时劳工的工伤非常严重。不但战时工厂设备简陋,工作条件差,工人坚持在生产的第一线还不得不忍受日机的轰炸[74],渝鑫钢铁厂从1938年7月开工到1942年1月,共遭日机轰炸5次,厂房与工人宿舍损失很大,但工人克服困难,每月生产灰口铁140吨,各种钢材100吨,还生产大量耐火砖,支援了抗战[75]。在极端条件下坚持生产,劳工的工伤事故显著增加。战时各部门工业,为预防空袭危险起见,时常采用灯火管制,甚至在空袭时间内这些工厂还有很多在继续作业,来增加生产,这些除了遭到敌机轰炸造成的伤亡外,同时可能还会发生严重的工伤。兵工厂、纺纱厂等也都不断发生事故,死亡的工人也不少,二十一兵工厂在抗战八年中,因公死亡的职工就有160余人[76]。豫丰纱厂1940年4月至9月就有6个工人的手指被轧断,造成终身残废。煤矿工人更是长期在毫无卫生设备的见不到阳光的井下劳动,各种事故时有发生,生命毫无保障。官方调查指称,北碚各煤矿“最不安全最不卫生”,许多煤矿的“通风设备纯任自然”,仅有的也只是“用人力摇动风车使洞内空气流通”[77]而已。这些就更加重了劳工所受到的工业伤害,对战时的生产无疑是一种很大的危害。

抗战期间国民政府虽然对劳工福利也颁布了诸多的政策和法令,虽然涉及方方面面,但大多数并无强制实行的规定,只规定单位“视需要情形及经济状况酌办”[78]。因此许多厂家往往阳奉阴违,敷衍应付。正如当时《新华日报》所指出的:“顶顶重要的问题,不仅在开会通过这些纲领,开出支票,而在坐言起行,凭票兑现。”[79]事实上这些条文都只不过是“一纸空文”,为加紧生产而流血流汗的工人,依然生活在艰难困苦之中。战时劳工福利问题的严峻,严重影响了战时生产效率和对抗战的支持。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。