(一)工人的生活状况[13]

1.产业工人生活状况。战时西南地区的产业工人生活状况若何,在此我们主要通过考察工资收入等几个方面加以判断。关于产业工人的工资,必须结合物价加以考察才有意义,因为由于生产不足所引起、由通货膨胀而加剧、因商业投机和囤积居奇而严重恶化的物价上涨,对工人生活造成最严重的威胁。当时中国的物价,1937年“八一三”淞沪抗战以后至1938年10月武汉失守前,有涨有落,涨势并不大。而在1939年以后,物价普遍上涨,尤其是1941年太平洋战争爆发后,物价出现了跳跃式的暴涨。虽然,在此期间,产业工人的工资收入有所增加,但其工资收入增长却被远远地抛在物价上涨的后面,产业工人工资的实际购买能力在直线下降。现将战时国民政府所在地重庆的产业工人历年的实际工资指数(见表4-5)及生活费指数作一比较。

表4-5 1937—1945年重庆工人工资指数(1937年上半年为100)

资料来源:国民政府社会部统计处调查资料,载《中华民国统计年鉴》(1948年版),第385页。

表中注有*者,系修正后数字。

重庆作为国民政府的战时首都,也是大后方工业和工人相当集中的地区。据国民政府社会部统计处编制的《全国各重要市、县工资指数》显示,昆明、贵阳、桂林等西南各地产业工人的工资指数,与重庆比较,其“各月份之变动趋势,大致颇相类似”。因此,战时重庆市产业工人的工资指数,在抗战时期的西南诸省具有一定的代表性。

如表4-5显示,工人名义上的工资,在8年中增加583倍,然而他们的实际工资指数却明显下降。也就是说,不管名义工资增加了多少,工人的实际收入却大大下降了。1939年前(准确地说是1940年3月以前),工人的实际收入还维持着战前水平或高于战前水平。1940年以后,工资逐年下降,1944年曾略有回升,但仍低于1942年的水平,到1945年,工人的实际工资已不足战前的40%了。

另据1940年4月至1945年9月重庆产业工人各月实际工资指数统计数据表明,从1940年4月工人工资指数为91.1起,产业工人实际工资开始降到战前的水平以下,以后逐月(1940年9月为70.9)下降,直到抗战胜利(1945年9月为45.8)。自1941年5月起,产业工人工资指数长期在50左右徘徊,最低时(1945年5月)只有33.4。此表明,和战前已经很微薄的工资收入相比,产业工人的实际收入已经下降,产业工人的实际工资,在很长的一段时期内,几乎只相当于战前工资的40%左右。

为了打破此困境,自1940年12月起,国民政府开始“调整工资”。1941年1月15日,行政院公布了《平定工资办法》(首先在重庆实行),同年12月19日,社会部发出关于“平定工资”的电报,规定在限制物价的地区同时限制工资。1942年11月以后,国民政府以“统制物价”为名,进一步对工人的工资实行“管制”。根据国民政府公布的《战时工资管理办法》,各地一律以1942年11月30日之工资额为标准,实行“管制”,嗣后工资之调整,须“照当地限制物价之标准”,由主管官署决定,“雇主不得以其他名义增加类似工资之报酬”。实际上是强制压低工人的工资。

国民政府的物价管制,从“限价”到“议价”,到“核价”,到“评价”(或“平价”),最终归于失败。而抑制工资的上涨,按照国民政府官方的说法,“较之物价则尚收成效”[14]。也就是说,尽管物价飞涨,但工人的工资确实被国民政府“管制”住了。在抗日战争的最后一两年内,大后方的物价往往一月数涨,甚至一日数涨。上涨的程度,也经常是一两倍或三四倍,而工人的工资,经常是几个月甚至是半年以上才调整一次。如1944年3月到1944年1月,重庆市的物价上涨了好几倍,国民政府社会部编制的工人生活费指数也从525.6(1942年11月30日为100)上涨到934.8,而这段时间工人的工资却一直未有变动。国民政府社会部在《关于限价后工人生活费与工资变动情形的报告》中承认,“限价开始后,原规定工资应依照物价之上涨随比例调整”,唯“本部对于工资始终采低抑政策,非万不得已决不予以变动,故限价以来,工资之调整次数极少,且历次调整又均未依照物价之上涨比例,同倍增长”。其结果便是“无论产业工人或职业工人,其工资收入之上涨均在其为维持生活所需支出之下,且为数并非甚小”。因此,工人的实际收入,永远赶不上物价的上涨,西南地区工人的生活自然严重恶化。

即便如此,对于如此低微的工资,资本家还利用各种名义进行变相的克扣,主要是各种罚款和包工把头的中间盘剥。以罚款为例,重庆裕华纱厂,1940年到1942年间,各车间被罚工人达到工人总数的30%左右,摇纱车间多时竟高达69%,罚款金额约占到工资总额的10%,最多时竟达到22%[15]。

战时,重庆产业工人的生活,除了少数技术工人较为优裕外,绝大多数是贫困和艰苦的。国民政府社会部统计处在抗战中期对重庆192个工人家庭生活程度所作的调查显示,平均每个工人的年工资收入为3641.8元,折合战前币值为107.7元,加上妻子儿女的工资和代人缝洗、变卖旧物等所得,再加上亲友的馈赠,全年共收入140元。一个家庭以三个半人计算,平均每人每月不到3.4元。支出中74.7%用于购买食物,13.2%用于买燃料,这两项支出已用去每月收入的87.9%,但家庭成员仍处于半饥饿状态,“实际营养比较需要标准,要相差22%”。教育费全年只有2.6元(当时法币,折合战前币值为七分六厘),“没有娱乐费的开支”。虽然挑选的工人家庭对象为人口较少(平均每家三口半),并且每家都有1.5人就业,而且家庭收入在所属阶层中已为较多,但其描绘给我们的依然是一幅暗淡的图画。

另外,在调查对象中,没有一家是“棚户”(抗战时期在嘉陵江和长江沿岸各胡同两侧,在一些住宅的围墙外面,搭建有大片小竹棚,大量码头工人、车夫、挑水工人以及部分船夫住在这里,这些人被称为“棚户”),而且22.3%的家庭有自己的住房,全部产业工人都住进了工厂供给的住房。事实上,在西南广大城市,许多工厂不提供食宿,工人们往往白天背一条棉絮去上班,下班后便到茶馆、防空洞或在房檐下打铺睡觉。即使如此,在被调查家庭中,仍有90%的家庭“工资收入,都不够生活费用的开支”,其中7%的家庭,工资收入还不够购买食物[16]。有些工人因为“经济窘迫到相当程度”,甚至已经“没有可以变卖的旧物了”。此只是1942年的状况,和此后几年(1943—1945年)相比,当时西南地区产业工人的生活,还仅仅只是开始进入困境。

在工人生活水平普遍降低的情况下,工资收入极微薄的女工和童工的生活则更加恶劣。重庆市女工最多的三大纱厂豫丰、裕华、申新,女工与男工最高工资之比是1∶1.4~1∶2.5。在豫丰纱厂细纱车间,童工工资仅为成年工人工资的七分之一[17]。大明纺织染公司北碚厂,女工入厂一年内不给工资。对于已婚女工来说,工作更加艰辛,许多工厂拒绝接受已婚女工,即使接受已婚女工的工厂,也很少照顾女工的生育、哺乳等特殊困难,以致女工们“在分娩前一日尚在工作,分娩后三日即来做工”[18]。童工的生活则更为悲惨。据调查,北碚三峡实验区各大煤矿有童工约300人,其中搬土推煤和打风的各占一半。打风童工以二岩镇为最多,那里的两个大煤矿共有打风匠130人,其中未满16岁者110人,占总数的86.4%。打风童工中,84.8%是未满14岁的儿童,其中以10至11岁的最多,年龄最小的只有5岁。他们的工作分日夜两班,深入矿井(离井口最远的约有15华里),分组不间断地轮流摇动风箱鼓风。日班童工凌晨三点半起床、吃饭,四点半跟随“打风头”进洞,下午五点半以后陆续出洞。风箱有大有小,靠洞口越近的风箱越大,因此,用小风箱的年龄小的童工来回的路程也就越远。小小童工长时间在不见阳光的矿井里从事如此繁重的体力劳动,其艰难困苦是难以想象的。

工人的劳动时间很长。当时政府虽在劳工政策中规定每日工作8小时,但又在所附非常时期劳工政策实施原则中规定可根据战时需要,将工时增至12小时[19]。实际上,在大后方的工厂中,工人的工作时间,“除少数厂家实行八小时或十小时外,大多数是十二小时至十四小时”[20],实行计件工资制的工人往往要为完成定额而拼命苦干。过度的劳累,摧残着工人的健康,影响着抗战物资的生产。(www.daowen.com)

居住条件非常恶劣。一般工厂的工人住房都很简陋,卫生条件极差。国民政府兵工署曾经特令其所属各厂办理工人福利事业,以改善国防工人的生活。即使如此,重庆兵工厂工人的住房条件仍然很差。拥有万余工人的21兵工厂仅有公房22800平方米,很多工人连篾壁茅草屋顶的宿舍部住不上,只得租赁矮小的民房居住,有的甚至露宿荒郊。

工人们的劳动条件极为恶劣。当时重庆的大多数工厂都是在战争情况下紧急迁建的,往往是因陋就简,许多工厂的设备也很陈旧,劳动条件很差,资本家也往往只顾赚取利润,而不关心工人死活。因此,工人不但发病率很高,而且工伤事故经常发生,不少工人死于非命。天府煤矿在1939年至1943年的短短数年中,有证可查的五起重大事故即死亡工人140余人。

2.职业工人生活状况。手工业工人和苦力工人等职业工人生活之悲惨状况较产业工人有过之而无不及。兹以成都市为例。

成都是战时西南地区最重要的手工业城市。1943年中,国民政府社会部统计处和金陵大学社会学系,在成都中心区的皇城坝对540个“劳工家庭”(大部分为苦力工人、手工匠人,部分为小业主)进行了取样调查。调查显示,这些家庭“生活均极艰苦,斗室之内,方丈之间,常有合住二家以上者。每日有仅进一餐或二餐稀饭者。更有啼饥号寒,家人相对哭泣者。倘非身历其境,殊难信现代城市之中,尚有如此贫苦之劳工”[21]。在工资方面,职业工人的情况与产业工人相仿,工资的增加远远地赶不上物价的上涨,从而导致职业工人的购买能力直线下降。据《新华日报》统计,虽然战时工资指数从1937年的103.6增加到1941年12月的2812.3,但工资上升的速度始终赶不上物价上涨的速度。1939年至1940年,生活指数上升到了287.85,工资指数仅上升到192.69。1940年到1941年,生活指数上升到323.81,而工资指数仅上升到244.39。其生活状况之艰难可谓饥寒交迫。

战时大后方工人由于受物价飞涨的影响,实际收入急剧下降,工人的生活日益陷入绝望的境地。但工人要求改善生活待遇的斗争,却被严加禁止。1941年4月2日发表的《八中全会宣言》称:“倘以改善生活为托词,而煽扬阶级斗争,适足以增加社会之不宁,阻挠经济之建设,且使全国必需物力因此分散,实为国家利益与军事原则所不容。”[22]

即便如此,处于大后方核心地区的西南地区的工人,仍然逃脱不了失业的威胁,资本家常常雇用来自沦陷区的难民或流入城市的破产农民,以代替原来的工人,或大量使用女工和童工,以代替成年的男劳力。在大后方工业发展的时期,工人就面临失业的压力。而在1942年后,随着大量工厂的倒闭或停工停产,失业问题日趋严重。据国民政府1944年4月统计,当时重庆的失业工人约占工人总数的42%,成都失业工人约占工人总数的30%。到抗日战争结束时,川、滇、黔三省失业工人合计,约相当于大后方全部工厂工人的一半以上[23]。处于战争时期的这些工人,平时没有积蓄,又没有任何社会救济来解决他们的困难,一旦失业,就完全失去了生活的依靠。

(二)城市其他阶层的生活状况

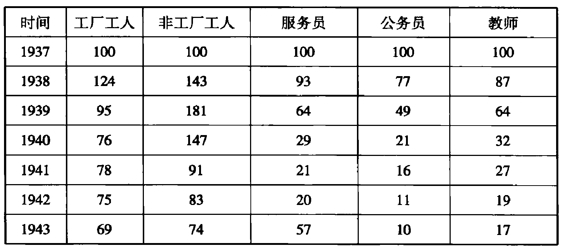

与战时西南地区工人艰难的生活状况相比,城市其他职业人员的生活状况也并不富足,有的职业人员比工人收入更低,生活更为困难。表4-6以重庆为例,说明了这一情况。

表4-6 抗战时期重庆市各种人实际收入指数

本表据吴大业《物价继涨的经济学》,上海商务印书馆1946年版,第34~36页。该书原名《通货膨胀的经济学》,因国民党当局讳言通货膨胀而改名。

从上表可知,战时重庆的教师、公务员和服务员的收入指数都远不如工人,战争对他们生活的影响甚至比对工人生活的影响更大。一方面是收入的减少,而另一方面物价又在不断地高涨,致使其购买力明显下降。

抗战时期,不但人民生计日渐艰难,即使一般行政官吏,生活亦甚困苦。虽说薪俸有增,然难与物价并驾齐驱,以致行政机关中,面有菜色,衣服褴褛者,比比皆是。有人作《灾官吟》,道尽穷官苦状:“七十二行俱可观,长安最苦是灾官。真能五斗谈何易,但饱三餐事已难。身上衣惟添破绽,蜀中天幸不奇寒。半间破屋全家挤,直当哀鸿一律看。”“薪水加方数可观,依然无补众灾官。明知物价迎风涨,独惜绸缪未雨难。糙米领来聊一饱,皮衣卖去忽惊寒。出门徒步寻常事,免被车夫白眼看。”[24]

而广大知识分子的处境更为艰难。著名戏剧家洪深生活极度困难,1940年冬,18岁爱女因药价暴涨无钱治病而身亡,自己患上疟疾等病,同样无钱治疗,一家三口被迫无奈,竟于1941年2月服毒自杀,幸抢救及时脱险。1942年9月26日重庆《商务日报》以《人们幻想中的“幸福儿”,明星们的薪水》为题报道舒绣文、白杨、张瑞芳、谢添等影剧明星,其高薪者只能买半担上等米或两斤多白糖,低薪者连一包哈德门香烟或半斤白糖也买不到。1944年7月15日,《新华日报》刊登的中华全国文艺界抗敌协会《发起筹募援助贫病作家基金缘起》言:文艺界同人“近三年来,生活倍加艰苦,稿酬日益低微,于是因贫而病,因病而更贫;或呻吟于病榻,或惨死于异乡,卧病则全家断炊,死亡则妻小同弃”。当时曾有“教授教授,越教越瘦”,“薪水薪水,不能买薪买水”的感叹!大学教授沦落到不能养家糊口的地步。西南联大教授闻一多在一封家书中写道:“弟之经济状况,更不堪问。两年前时在断炊之威胁中度日,乃开始在中学兼课,犹复不敷,经友人怂恿,乃挂牌刻图章以资弥补。最近三分之二之收入,端赖此道。”[25]

通货膨胀和物价高涨对社会、经济和政治产生了重要的影响。教师和文武官员的月薪能达到三十美元就是很高的了,军队的士兵每月还挣不到一美元。如此难以置信的低贱报酬成为公务人员和军事人员情绪消沉、士气低落和贪污腐化的主要原因[26]。1944年4月28日,《云南日报》文章《各医院的收费单——医院大门八字开,有病无钱莫进来》报道:省卫生处附属医院挂号费初诊20元,复诊10元,出诊,市内规定时间者500元,郊外加倍。手术费由500元到10000元。皮下注射费每次100元,肌肉注射150元,静脉注射200元。接生费特等2000元,头等1500元,指定医生接生加倍。住院费由100至300元不等,伙食特等500元。其他医院基本相同。如此高昂的医疗费用,对于收入有限的民众而言,有病求医无异于“痴心妄想”,普通民众就医看病已成为奢想。

成千上万农户和薪水阶层收入微薄,财产贫乏,正当他们因物价上涨倾家荡产之际,一小撮特权阶级却靠投机生意积累了大量财富(买卖黄金、外币等)。由于缺少针对收入和利润累积而施行的所得税法,投机家和奸商的不合法收入被合法化,人民普遍的反政府情绪反映了社会的不公平。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。