一、社会阶层的变化

(一)农村社会阶层的变化

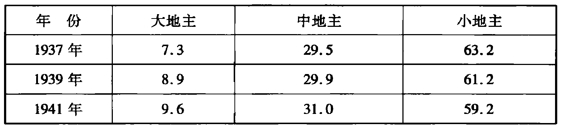

1.地主阶层构成的变化。受土地投机利高本稳和粮价飞涨等因素的影响,战时西南地区地权集中比战前更加急剧,导致战时地主人口数量的减少。战前的成都平原,全部人口中占比约20%的地主占有50%的土地,而至抗战结束时止,地主人口比重已降至8%,其土地占有率扩大到80%。重庆地区地主人口占总人口的比例,由战前的20%下降到抗战结束前夕的2%左右,而地主的土地占有率则由50%上升到95.6%[2]。昆明附近、滇西和桂东一带,“争购土地的热潮也非常汹涌”[3]。地主不仅在数量上逐渐减少,而且在结构上也发生变化,大中地主数量年有增加,而小地主则逐年减少。以四川为例,仅1937年至1941年四年间,大地主在地主中所占比例就由7.3%增加到9.6%,中地主由29.5%提高到31%,而小地主则由63.2%下降到59.2%[4]。

表2-1 抗战时期四川地主数量变动情况 单位:%

单纯以经营土地为业的旧式地主逐渐为军人、官僚和富商等新兴地主所取代。据当时中国农民银行的官员披露,在土地兼并中,“卖地者为受战时经济影响不能继续经营之半自耕农、小自耕农及坐吃山空的小地主,购地者为因粮价上涨大发国难财者、土劣、富商大贾与满载而归的军人、政客及其他特权阶级等”[5]。另据对四川华阳县的调查,1937年秋到1941年,买田者中,军政界人士占34%,商人占28%,地主仅占15%[6]。又据广西桂林农村的典型调查,1936年至1946年十年间,土地所有者中有80%左右出卖了土地,而买地的有63%是新兴地主[7]。

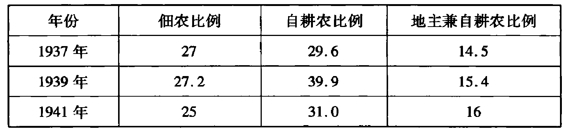

2.农民阶层构成的变化。军人、官僚和工商等新兴地主在抗战期间大批出现,随之而来的是农民大量的土地被兼并,而在农民阶级内部,自耕农、半自耕农和佃农等的构成相应地发生了变化。自抗战开始佃农占总农户的比例便呈现减少之势。国民政府农产促进委员会对大后方206县地权变动的调查结果如表2-2所示[8]。

表2-2 抗日战争时期西南地区206县地权变动调查 单位:%

从表中可以看出,1937年抗日战争全面爆发后,西南地区佃农占总农户的比例呈减少趋势,而自耕农及地主兼自耕农均呈不同程度的增长。农村中各类农户的消长趋势,从1935年到1941年5月的各类农户平均百分率来看,自耕农为最高,约占30.2%,其次为佃农,约占26.4%,半自耕农占21.6%,地主兼自耕农占15.3%,地主约占6.5%[9]。

抗战期间的后方各省,自耕农及地主兼自耕农日渐增加,佃农在1939年后年有减少,似为土地关系改善的表现。但仔细考察一下,这种变化实际反映了土地关系新的不良动向。由于后方是中国抗战的经济和人力基地,战时大后方农村被大规模地征调兵役和征调工役,被征者绝大多数是贫苦佃农,致使佃农数量减少,抗战初期这种情况尚不严重,而到了抗战中后期,大量征兵征工导致后方各省佃农数量减少的趋势便日渐明显。另一方面,战时后方各省自耕农的增加,主要是由于地主因为战时通货膨胀严重、农产品物价高涨而收回土地自耕,以图厚利。这种地权变动,使得佃农失去土地,沦为雇农或改谋其他职业。四川省因“抗战以来,变为后方重镇,土地投资比较安全,致使过去因为社会动乱将田地出租者,亦相继回乡,取田自耕,也有佃户欠租过重,地主乃收回自耕,以维护其收益”[10]。大量无地者为维持生计,纷纷向地主承佃土地耕种,地主乘机视土地为奇货可居,借换佃之机加租加押,加重了战时后方农村土地租佃关系的恶化程度。

据郭汉鸣、孟光宇合著《四川租佃问题》统计,“四川纳租习惯,向以水稻为主……佃农所得不过水田正产物总收获量十分之一二以至十分之三”[11]。四川农业越发达的地区,交纳的租额也越高,成都平原地区租额占全年总收益的84%左右,四川全省平均租额约为60.4%。另据国民参政会川康建设视察团调查统计,四川各地承租耕地的租额,川东各县佃租一般为六成,高至八成左右;川南地区主要为主佃各半或主六佃四;川西方面,温江佃农占农户的70%,佃户秋收仅足付租,仅小麦收益全归佃户,崇庆租额约占大春收入之十之八九;川北地区,乐至、安岳等县的租率以主六客三为多;西康地区天全县租率为主佃各半[12]。国民政府粮食部部长徐堪估计,“成都附近一带……农民所纳田租,最高的竟达到收获量的百分之七十三,其他各地,大概要以百分之六十归地主”[13]。杨铭崇先生调查四川三十县农产后称:“在所经之三十县内,有三分之二以上县份之农民,极感农工缺乏及其工资剧增之苦。因此遂形成田场经营方法粗放,及有一部分耕地面积荒废等现象。推其原因,则系各县征壮丁服兵役、筑公路,以及逃避兵役,前往都市谋生所致也……又如施肥锄草等之次数减少,病虫害虫等之疏于防治,均能影响作物之发育生长……产量之总额颇有低落之趋势……(最近一年来)因为人工的稀少和昂贵,庄稼已经做得不及往年的精细,荒废及半荒废的田地,已经在逐渐地出现”。[14]

(二)城市社会阶层的变动

1.工人阶层的变动。工人阶层的变动总是随新式工业的发展而产生。抗战爆发前,西南地区还是一个工业发展极其落后的地区,除重庆、昆明等极少数城市有少许工业外,其余地区均为空白。据不完全统计,战前西南工业资本还不到全国的1%,工人数仅占全国的4%。1937年,伴随着大量工厂的内迁和新设,西南地区的工人数量迅速增长。到1942年,大后方的工厂(不包括电力厂和兵工厂)工人已达241662人,至1944年底,工厂工人共有359663名,再加上矿业、兵工、邮电、交通等部门产业工人,总数不少于40万人。除产业工人外,苦力工人和手工业工人的数量也有增加,特别是随着政治经济文化重心的西移,机关、工厂、学校及私人住宅的兴建,建筑工人急剧增加,同时,随着城市人口的增加,城市服务工人如理发工、挑水工和肩舆工等也多有增加。仅人力车夫一项,重庆市就有22500余人,成都市也有5000余人。川江民船的船工,人数更是达到18万之众[15]。

西南地区手工业工人的准确数量,受相关统计资料限制,仅作一大致推测。以纺织工业为例,据1944年统计,整个西南大后方共有单锭手纺机170余万架,每年可提供土纱26万件,占后方全部纱产量的61%[16];大后方年产棉布900万匹,其中土布有500万匹,占全部棉布产量的56%[17]。大量手工业产品的生产,意味着众多手工业工人的存在。另据国民政府社会部公布,到1945年6月底,经该部核准的工会,共有会员1506844人[18],而按照《修正工会法》,除军事工业外,凡年满十六岁的工人,都要加入工会,因此,除军工工人外,我们可以认为大后方的各类工人在150万以上,再去掉40余万产业工人,手工业工人和其他非工厂工人人数超过了110万。

战时西南后方地区工人不仅在数量上有了极大的增长,而且还发生了一些结构性的变化。与战前相比,工人不再大量地存在于外商企业,而是几乎全部在本国企业中工作。这是一个意义重大的变化,众所周知,中国产业无产阶级的形成以至它的存在,和外国帝国主义的侵略紧密相连。战前,在外商企业中从业的工人,约占全国产业工人的一半。而在抗战时期,由于战争的原因,外商企业在西南后方大量萎缩,而支持和支援抗战的民族工矿业得到迅猛发展,大量工人阶级工作于民族工矿企业,这不仅直接服务了民族解放战争,而且也推动了工人阶级民族意识的进一步觉醒。

战时西南地区的产业工人主要集中在重庆、成都和昆明等几个城市,其中以重庆集中化程度最高,共有产业工人10余万,非产业工人10余万[19]。工人年轻化程度高,第一代工人占了绝大多数,这些新工人主要来自当地破产的农民和城市小生产者,还有从沦陷区逃亡出来的难民,以及因躲避兵役而拥进城市的乡村人口。在昆明,某些工厂中,为逃避兵役而进厂做工的人竟占全部工人的一半以上,这些工人较之破产农民更不容易割断与农村土地的联系,其间容易滋生严重的地域观念和行帮观念。

战时西南后方的工人阶级队伍中,女工和童工仍然十分普遍,女工和童工所占比例较高。据1942年四川省的统计,在该省1300多个工厂、矿场中,童工人数平均占工人数的5%,纺织、印刷、食品等业,童工人数更常常占到工人总数的30%,有的甚至超过半数[20]。童工的雇用办法是招收“训练工”,此在战时西南地区的纱厂中普遍采用。应招童工进厂后,以三个月为期,“授以纺织技术”,训练期间,没有工资,由厂方供给食宿,偶尔发给少量津贴(大约可买一条肥皂),三个月后,考试合格可转为正式工人。但管理人员和工头,往往找各种借口延长“训练时间”,有的甚至延长一二年时间。

工人的技术水平和文化水平一般低下,技术工人、熟练工人队伍薄弱。在内迁的639个工厂中,随厂来大后方的技术工人仅有12164人[21]。虽然在整个抗日战争期间陆续有沦陷区的技术工人辗转流入西南后方地区,但在工业发展较为迅速的情况下,技术工人缺乏的问题仍很突出。有些工厂为争夺技术工人,就提高工资向其他工厂“挖工”,从而造成了工人的“跳厂和流动”。战争造成的工业发展的不稳定性,使这种流动性普遍增强。此外,战时通货膨胀、百物腾贵,工人的工资提高转瞬即失去其意义。此种情形,为做“包工”或开办作坊,逐利商场或做投机生意者提供了机会。于是,一些技术工人便离开工厂,去做独立劳动者或“小老板”,有些工人甚至去做捣卖工业器材的掮客、经纪人,或者干脆下海“跑生意”。这些技术工人,在生产中占有重要地位,又往往有较深的社会阅历和较多的组织与斗争经验,本来应成为工人运动的中坚力量,但由于上述变化,使他们的使命感和实际作用大为减弱。

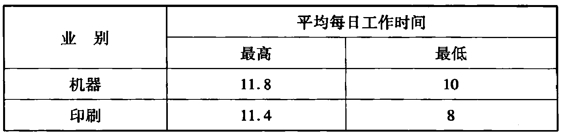

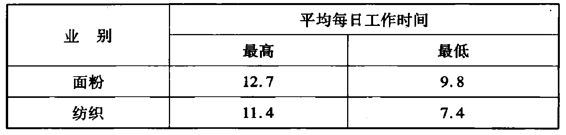

工人阶级的劳动条件也极其恶劣[22]。在抗日战争爆发前,国民政府公布的《工厂法》中,有所谓“成年工人每日实在工作时间以八小时为原则”的规定,至少在名义上实行了八小时工作制。但抗战爆发以后,国民政府却以战争为由,一再延长工作时间。1937年9月,实业、交通两部电南京军事委员会,拟请转呈国民政府命令,“在抗战时期所有各产业场所之成年工人,其每日实在工作时间,得定为九至十二小时”。1941年4月,国民党五届八中全会通过了《增加战时生产实行统制经济以保障最后胜利案》,把“增加工作时间提高工作效率”作为战时扩大生产的重要措施,规定非常时期工厂工作时间应不少于平时,各工厂除应分班轮流工作外,工人工作时间应酌予加长。国民政府资源委员会在其制定的《工人管理规则拟例》中更明确规定,厂方可任意增加工时而工人不得拒绝。据国民政府社会部统计处的调查,1942年1月至1943年1月间,重庆市四个产业的工时有如下表:

表2-3 重庆产业工时调查统计(1942.1—1943.1) 单位:时

续表

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

在实施层面,工人工作的时间远远高于表中所列,如重庆裕华布厂工时长至15小时,每月只休息1天。重庆北碚10个较大的工厂中,据厂方规定,工时从8小时到12小时不等。但除大明染织厂实行昼夜轮班的12小时工作制外,其余各厂往往于晚间加班3至6小时,星期日休息的为数极少。官营的中国粮食公司碾米厂,工人每日工作达17小时,每年只放假1天[23]。资源委员会所属的昆明各厂,名为9小时工作制,但每周有四天要加工3.5小时,也就是每周有四天要工作12.5小时,并且几乎没有假日[24]。1943年《新华日报》社论《如何促进工人提高生产》指出,在后方各工厂中,“除少数厂家实行八小时或十小时外,大多数是十二小时至十四小时”[25]。

战时大后方的工矿企业,一般设备简陋,生产方法落后,工人的劳动条件极为恶劣,工作场所湫隘不堪,室内外污秽狼藉,“臭气熏天,不可向迩”。对于工人的劳动保护和安全问题,“几乎没有一厂曾加以充分的注意”,连“传动机器和高压电线都不曾有护网的装置”[26]。特别是煤炭行业和纺织行业,情况更为严重。据国民政府官方调查,北碚各煤矿“最不安全最不卫生”,该区40多家煤矿除天府、宝源等三两家使用电池灯外,其余各矿都不顾引起爆炸的危险,让工人下矿时使用植物油灯。许多煤矿的通风设备“纯任自然”,稍好一点也只是“用人力摇动风车使洞内空气流通”[27]。抗战时期迁渝的豫丰纱厂是当时大后方最大的纺织厂,但劳动条件也同样恶劣。纱厂于1938年5月由河南郑州内迁重庆后,草率安装投产,许多设备残缺不全。生产的保护装置,尽付阙如,搭盖的简易工棚,全是泥土地,门窗狭窄,光线暗淡。就是后来新建的厂房,也没有除尘、通风和降温装置。清花、钢丝、并条、粗纱、细纱各车间,都是棉屑扑面,有的工序如“和花”,相距咫尺就视线模糊。由于没有通风和降温设备,夏季车间温度常高达40℃左右。各车间的电力、传动、机械装置上的齿轮、皮带、飞轮等部位,几乎没有安全装置,很容易发生工伤事故。

关于战时的工业灾害,由于没有具体的统计资料,只能通过当时见诸报端的零星情况稍作了解。1943年6月11日,福华工矿公司孙家沟煤矿发生爆炸,工程师以下50余人死亡。1945年4月,建川煤矿发生爆炸,造成100余名工人死亡。抗战胜利前夕,西南地区最大煤矿天府煤矿发生瓦斯爆炸,死亡工人约500人。厂矿中封建把头和包工制盛行,黄炎培在国民参政会上的报告中说,对工人的管理,无非是“打骂、禁闭、开革”[28]。

2.资产阶级阶层的变化。资产阶级是近代中国社会的另一新兴阶级,它与无产阶级一样,是中国近代资本主义经济发展的产物。西南地区资本主义经济的发展,较中、东部沿江沿海地区落后,直至晚清,尚未有以办工厂成为巨富者,以经商成为巨富的资本家也为数不多。抗战以前,西南地区资本主义虽有一定的发展,但仍较沿海地区实力薄弱得多,除重庆等少数几个城市稍具基础外,绝大多数地区的工商业发展极其落后。就云南而言,资本主义虽有所发展,但发展畸形,无论官僚资本或民族资本,绝大部分都集中在昆明地区和个旧等少数矿区。同时,在处于交通要道的少数城镇,也出现了一些工场手工业,如火柴厂、肥皂厂、织布厂、制革厂及制茶等农产品加工业,但总体上来说,云南工矿企业落后于同时期全国平均水平。

抗日战争爆发后,政府控制或建设的工厂、银行、商行机构等纷纷内迁西南,国民党政府借口“非常时期”,实行经济统制政策,进一步加强了国家资本在金融、商贸、工矿、交通等领域的垄断地位,从而使西南地区的资产阶级在结构上发生了重大的变化。

官僚资本就是大地主、大银行家、大买办的资本,也是国家垄断资本主义的通称。中国官僚资本的代表是蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫和陈果夫这些国民党政府的当权者,通常称他们为“四大家族”官僚资本。官僚资本在经营活动中与民族资本(或是民营工商企业)有两个明显的区别:一是官僚资本带着浓厚的政治色彩,以权势作后盾,其经济活动无时不以政治的有利条件,作为自身发展的跳板;二是官僚资本与国家资本打成一片,利用国家资本来发展自己。这两点民族资本是无法办到的。抗战后,随着国民政府迁都重庆,沿海沿江厂矿企业内迁四川,蒋、宋、孔、陈四大家族也迁往四川,并在四川大量投资兴办企业。

官僚资本在四川的企业,垄断了四川的经济命脉。除四大家族官僚资本外,四川还有本省的官僚资本,他们多以带兵或做官起家。但旧式军阀多热衷于购买田地,如刘湘、刘文辉、刘文彩等,皆坐拥良田万亩以上,有的甚至达到了三万多亩。这些大地主的经营活动,多以银行、商号为主,对新式工业不感兴趣。只有那些半官半商的新式权贵,才有兴趣投资于银行、厂矿企业,而形成本省的官僚资本,其主要代表人物是刘航琛、何北衡、邓华民等。

四川弱小的民族资本工商业,在内迁的250家民营厂矿复工生产的推动和帮助下,发展很快,到1942年,全省合于《工厂法》标准的厂矿已达1654家。虽然,其中包含有官僚资本的厂矿企业,但我们可以这样分析:官僚资本企业一股都是资本较雄厚的、规模较大的厂矿企业,而据当时西南实业协会出版的《四川工厂调查录》一书记载,战时四川较大的厂矿企业有390家,其中资本在10万元以上的有208家。即使这390家资本较雄厚的大企业都是官僚资本企业(实际上有些民族资本企业,也是资本较雄厚的大厂矿,如卢作孚的民生公司,1938年有股本700万元),那么,四川的民族资本企业至少也在1200家以上,卢作孚的民生公司为其杰出代表。

即便在抗战时期,四川地区的内迁和本省民营资本主义企业得到了一定程度的发展,但一旦其经营发生困难,官僚资本便乘虚而入,采取入股、合办、收买等手段将其兼并,从而使官僚资本在整个经济中所占比重迅速增加。政府有关部门在订货、放款等方面,也常照顾公营即官僚资本企业,对民营企业不予或很少照顾,因而妨碍了民族资本企业的发展。据不完全统计,抗战时期,在四川官僚资本和民族资本厂矿数、资本、动力、工人数比较中,官僚资本的厂矿数虽仅占9.43%,但其资本数却占62.95%,动力数占28.21%。战时四川工业以小型厂矿居多,较大规模的厂矿都属官僚资本家所有。

抗日战争开始后,云南地方垄断资本有了一个良好的发展机遇。在抗日战争前夕就已开始形成的以省主席龙云为主体的缪、陆两大财团抓住这一机遇,各自发挥自己的优势,加速积累资本,发展工交企业47个。同时,在个旧锡业的私矿中,小生产者户数约占65%,人数和产量约占20%;民族资本的户数约占35%,人数和产量约占80%。到1938、1939年时,云南民族资本约为1400至1750户,从业人数7万至8万。

另外,抗战时期贵州地区的工商企业也得到了快速的发展,如1943年贵阳市商户由民国二十六年(1937年)的1420家激增至4239家,资本额由180万元增至1.06亿元,城区店铺林立,商品琳琅满目,是贵阳商业极盛的时期[29]。

总体而言,与战前相比,西南地区的官僚资产阶级利用战时因素得到了显著的发展,并且在经济比重中取得绝对的主导地位。同时,西南地区的民族资产阶级也由少增多有了较大的发展,如1939年下半年在重庆成立的西南实业协会,是一个具有广泛影响的以西南地区大中型民族工商业代表人物为主体的联谊组织,会员达500多人。但从中国的整体经济结构上说,民族资产阶级的经济基础仍相当脆弱,在西南地区社会经济结构中,民族资本主义始终没有发展成为西南地区社会的主要生产方式。

(三)其他社会阶层的变动

民国时期,在中国社会构成中,围绕地主和农民、工人阶级与资产阶级这两组对抗阶级,还有一些各具特色的社会阶层,如知识分子阶层等。

所谓知识分子,即具有较高文化水平,受过专门训练,掌握专门知识,以知识为谋生手段的脑力劳动者。在中国封建社会,知识分子就已出现,那时的知识分子,即所谓的士大夫阶层。从19世纪下半叶开始,随着资本主义的产生和发展,中国社会诞生了首批近代知识分子。民国以后,随着新式教育机构在全国城乡的开办,培养了大批新式知识分子。但是,在抗日战争爆发以前,西南地区的知识分子阶层却由于教育事业的相对滞后而发展有限。

约有5000万人口的四川,战前教育事业的发展可以说是相当落后。

先看初等教育。据1936年度省教育厅的调查统计(全省缺彭县、宜宾、珙县、石柱、开县、宣汉、南江等7县),全省小学共有21793校,只占全国小学总数的8.3%。全省学龄儿童共有6445207人(占全省人口总数的13.1%),就学儿童1322713人(省联立小学及师范附小学生数未列入),占20.5%,失学儿童计5122494人,占79.5%。全省小学教师共有43696人(其中女性5830人),平均每个教师教学生约30人。教师如此之少,失学儿童如此众多,表明教育仍很落后。1936年度全省112个县中,虽有私塾18469所,平均每县约有165所,但这点私塾也只能解决少数学龄儿童的识字教育,况其教学内容还是封建的东西。

再看中学教育。据省教育厅1935年度的调查统计,四川省全省中等学校共有264所,其中普通中学199所,占75.3%,师范37所,占14%,职业学校28所,占10.7%。全省中等学校学生数共47654人,其中普通中学生41800人,占87.7%。全省共有中等学校教职员5013人(其中女性443人),其中普通中学教师3983人,师范学校教师543人,职业学校教师487人,如此的中等教育也是很落后的。

高等教育更为落后。到抗战前夕,四川的高等学校仅有4所。在成都,国立四川大学,设文学、理学、法学、农学4院,私立华西协合大学,设医学、文学、理学3院;在重庆,省立重庆大学,设理学、工学两院,省立教育学院,设有农事教育和乡村教育两系。以上4校,除省立教育学院无数字可查外,其余3校,按1936年度统计,共有学生1329人,其中文学院学生最多,有487人,农学院学生最少,仅61人,教职员共464人[30]。

战前的云南同样如此,较为正规的大学仅有一所云南大学,且规模不大。据统计,民国元年(1912年)至民国二十七年(1938年)的26年间,在云南接受高等教育的青年学子累计2575人,其中省立大学培养了255人,省立专门学校培养了1639人,共计1894人,约占总培养人数的74%。据统计,1912年至1938年,全省共有省立中学29校(其中13校有高中),分布在昆明及全省二十余县,共有教职员617人,在校学生为8515人,培养毕业学生1996人。至1934年全省小学共有10438校,学生44.8万余人,较1930年增加了一倍以上,但学生人数仅占全省学龄儿童总数的26%。另外,云南省的合格中学教师十分缺乏,仅据1938年统计,全省中等学校教师有两千余人,大专以上毕业者不到一半,其中受过高师教育者更少[31]。

抗战后,随着大量高校、科研院所和知识分子的内迁,后方各省开始聚集起众多受过知识教育尤其是高等教育的各类学校毕业生,使西南大后方诸省的知识分子阶层不管是在量上和质上都得到了一个显著的发展。并且,随着战事的绵延,内迁院校招收的新生,逐渐过渡到以西南大后方学生为主,为大后方培养的各层次知识分子迅速地改变了西南诸省原有的知识分子阶层构成,这也正是战时西部地区的经济文化能够出现一段“跳跃式”发展的重要原因。

由于上述的有利条件,抗战期间,云南的公、私中等学校大量增加,至1945年6月,全省省立中等学校共42校(其中中学21所、师范14所、职业学校7所),教职员共1336人,在校学生12192人;市县立中等学校共128校(其中中学107所、师范20所、职业学校1所),教职员1778人,在校学生21657人;私立中等学校31校(其中中学30所、职业学校1所),教职员共654人,在校学生5615人。同时,从1938年起,全省一律开始实施国民教育即义务教育,至1944年年底,实施成果如下:全省国民学校达7655校,比1940年开始的3079校增加了一倍。受教育儿童达110.7万人,占学龄儿童的65%,比1940年增长了20%,比抗战前的1934年增长了39%,受教育成人达192.4万,占成人总数34%,比1940年增长15%[32]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。