二、人口移动的主要特征

自抗日战争全面爆发以来,随着战局的扩大,引发西南地区其他诸省外来人口的迁入、西南地区以军事人员为主体的人员外迁和由于抗战需要而导致的西南地区区域内人口的移动,从而汇聚成长达数年的人口迁移浪潮。这场特殊时期发生的人口迁移运动,呈现出其独有的特征:

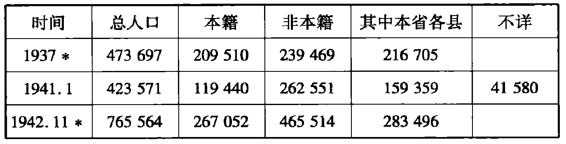

(一)向城市和交通沿线聚集

战时西南地区外来人口的地理分布主要为大中城市和交通沿线县份。重庆、成都、昆明、贵阳等省会城市自然是人口内迁移动的中心。抗战爆发后,国民政府西迁重庆,重要的机关团体、企事业单位和外国使馆随之内迁,沦陷区逃难的人们纷纷迁到重庆,重庆人口剧烈增长。1937年至1946年的10年间,重庆人口从475968人增加到1946年的1245645人,10年间增加了769677人,年净增长率为26.17%。[17]这显然是战时大移民的结果。1942年11月《重庆城市人口籍贯统计月报》显示,1942年重庆城市人口为765564人,其中本籍人口为267052人,占人口总数的34.89%,比1937年的44.23%下降了9.34个百分点;外籍人口为465514人,占总人口的60.81%,比1937年的50.94%增加了9.87个百分点。而在465514人的外籍人口中减去本省各县非本籍人口283 496人,外省籍人口为182018人,占总人口的23.77%[18]。另据《1943年重庆市出入人口统计表》,1943年全年重庆共迁入164571人,移出51332人,净增加113239人[19]。1946年6月《云南省各属沦陷区人民寄居调查表》显示,在所登记记载的1市28县中,就地理分布而言,昆明市内外省寄居人口最为集中,同时,昆明附近的县份如昆明、安宁、呈贡、宜良诸县也寄居有相当数量的外省籍人口。此外,在公路和滇越铁路沿线,如川滇线的会泽、昭通、寻甸,滇黔线的陆南、宣威,滇缅线的楚雄、姚安、祥云、漾鼻、龙陵、凤仪及滇越路的蒙自等县[20]都散布着为数不少的外来人口。另如黔桂路沿线各地,原是一片荒凉地区,自黔桂路贯通后,很多外来人口迁移至此。战时居住在黔南交通比较方便地方的人民,多是桂、粤、湘、赣或三江一带迁来的[21]。

在战时外来人口多涌向大城市的同时,中等城市亦成为外来人口的栖身之地,如自贡市,1939年至1945年间,人口由198243人增加到219791人,净增率为10.9%,年平均增长率为1.71%[22]。值得注意的是,战时外来人口选择居住交通线外农村的相对较少,据1942年国民政府组织编写的《四川省选县户口普查总报告》,彭县、双流、崇宁三县内原籍为战区各省而居住时间在5年以内(即1937年以后迁至)的20岁以上居民,数量很少[23]。同时,在西南地区区域内人口移动中,以农村人口(含县城)向大中城市或新兴城镇迁移为主流,如北碚长工来源,多为嘉陵江上游广安、岳池、武胜、合川一带沿江而来,皆因家庭贫困、生活困苦,或兵役关系逃亡出来。又据《社会调查与统计》数据显示,成都有人力车1万辆,车夫人数在2万以上,机关雇工与私人佣工约9万人,占人口总数的40%[24],这部分人多来自于乡村。

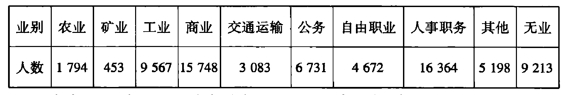

移动人口到达目的地后选择所从事的职业也多以非农业为主,如《1943年昆明市寄籍人口职业构成统计表》显示:

表1-7 1943年昆明市寄籍人口职业构成统计表[25]

由表可见,寄居人口从事最多的职业是人事服务、商业和工业,从事最少的是农业、矿业。表中所列人事服务特指以家庭为服务对象的侍从、仆役、女保姆、厨工等。战时为了解决难民问题,国民政府曾特别颁布关于难民移殖开垦的规则,并开办垦区招徕内迁人口,但效果不佳。据对抗建垦殖社530户垦民分析,约有79%为来自垦区各县的土著户,21%为来自邻县的农户,没有一户是迁入内地的难民[26]。以上材料反映出战时内迁西南的人口从事农业的不多,这也从另一方面说明抗战时期人口移动的城镇趋向。

(二)明显的生存型趋向

就人口迁移的类型而言,移民主要分为两类,一为生存型移民,即为维持自身的生存而不得不迁入其他地区定居的人口。产生此类移民的主要原因是迁出地的推力,如自然灾害、战争动乱、土地矛盾、人口压力等,而不是迁入地区更好的生活环境、生产条件、发展机会等拉力或吸引力。此类移民的主要目的是求生存。一为发展型移民,即为了物质生活或精神生活状况的改善而迁入其他地区定居的人口,此类移民的形成原因不是迁出地区的推力,而是迁入地区的拉力或吸引力。战时西南地区外来人口类型多属于生存型移民。无论是大量人口的涌入或是区域内部人口之移动,其主要原因皆为战争。战争使人们丧失了在原居住地从事生产、维持生活的基本条件,无奈地告别原本平静舒适的生活而迁移他乡,他们迁移的主要目的是为了生存,而不是以提高物质生活或精神生活的水平为终极目的。由于战时物价飞涨,移动人口到达目的地后的生活水平较战前有较大下降,就连一向生活条件较为优裕的大学教授、公务员和工人也都不得不精打细算,勉强维持生计,大量内迁的难民和西南农村流入城市从事其他行业的农民生活的困苦程度就可想而知了。战时西南人口移动的生存型特征还表现在其战后的回流上。以重庆为例,据1946年初的统计,在重庆内迁的工厂中,已有122家停业东迁,重庆市区人口也大幅度下降,据估计,仅1946年的头10个月,即约有50万人离开重庆,返回沿海省份[27]。贵阳市的人口也由1945年的284504人减少到1946年的253903人,一年减少4万余人[28]。成都则由1945年的701143人减少到1948年的647877人[29]。战后西南城市人口的急剧下降主要为内迁西南人口回流所致,但同时也存在着农村人口战后返乡的因素,其具体状况如何,由于缺乏相关的统计资料而难知详情。

(三)移动规模巨大

由于战乱和政府相关统计资料的匮乏,关于抗战时期西南地区人口迁移的具体数量,已然成为一道不可确知的难题。尽管如此,利用保存下来的有关资料,我们还是可以对其概貌作一推断。西南人口的移动总量,包括内迁西南人口量、西南外迁人口量和西南内部人口移动量。由于西南内部人口移动量计算起来比较复杂,并且当时缺少此方面的统计数据,在此不做讨论,仅就内迁人口数与外迁人口数加以探讨。关于内迁人口之数量,此前有人作过种种推测,有5000万、1000万之说,但无基本统计史料作支持。冯祖贻则在详细考察四川、云南、贵州三省1937年至1948年人口总量基础上,兼及三省战时外迁人口问题,青壮年逃避登记问题、人口自然增长率状况,推断出内迁西南人口在300万左右,其中迁入四川约200万,迁入云、贵约100万[30]。这一数字是比较客观可信的。那么外迁的人口又是多少呢?抗战期间出川抗战11个军和1个独立师加上8年间川康征送的壮丁总计270万人。贵州有10余万部队直接参战,再加上8年间征兵不少于60万,总计外迁人口至少70万[31]。云南战时外迁人口近40万人。以上数字由于种种原因可能不太精确,但战时三省外迁人口达300万左右应较为可信。因此,战时西南人口外迁内迁总量应不下600万之众。(www.daowen.com)

战时西南人口移动规模巨大,不仅八年间西南人口移动的总体规模大,而且就某一时段的人口移动而言,也是规模空前。比如内迁,在1939年有25万人自战区涌入昆明[32],据估计,黔南事变时,在桂境南丹至金城江一段间约有20余万人,在黔境独山至都匀一段间约有五六万内迁难民[33]。同时人口外迁规模也是巨大的,以贵州征兵为例,1938年征45471名,1939年征72592名,1940年征109222名,1941年征80408名,1942年征66733名[34],其中相当部分补充到战区。

表1-8 战时重庆人口籍贯统计

资料来源:带“*”年份数据摘自张荣祥:《20世纪上半叶重庆城市——区域人口研究》,《跨世纪的大西南——近现代西南经济开发与社会发展历史考察》(重庆出版社1999年版),其余摘自重庆市警察局档案3620-1卷。

此外,战时还存在大规模的人口内部移动。由表1-8可知,重庆非本籍人口中本省各县人口数量1942年比1937年增加了66791人,说明周边各县向重庆移动人口在不断增加。在空袭疏散和其后回流阶段,人口移动规模更是空前。1939年5月5日至7日三日间,重庆居民疏散到各县乡村者约25万人[35],1941、1942年由于空袭疏散后回流,本省各县就涌入重庆124137人。另外,国民政府征工征役所造成的人口移动规模也不小,仅以四川省修建机场为例,修建成都凤凰山军用机场向温江、郫县等13县就曾征调民工两万余人。[36]

(四)多向性与再迁性交织

历史上西南曾发生过几次大规模的人口迁移(如战国秦汉时期、明清时期的移民入西南),其流向比较单一,多是自开发较早的地区移民至西南,或自北而南,或自东而西。抗战时期西南人口移动却表现出移动方向的多向性特征。这种多向性可以概括为:以西南为中心的辐辏型内迁和发散型外迁及频繁复杂的内部移动。就内迁来说,由于东部大片国土沦陷,而西南成为战时大后方的政治、经济和文化中心,人们迫不得已或乘船,或搭车,或步行,从西南外的各省市奔赴西南。几乎所有的沦陷区、战区,乃至于当时作为后方之一的西北地区都有大量人口向西南迁移,形成历史上又一次移民入西南的高潮。就外迁来说,则呈发散型,战时的西南作为国民政府征兵的基地,有30万人奔赴东部战场或印缅等国外战场。就内部人口移动而言,亦相当频繁,从未间断,且流向复杂。农村人口源源不断涌入城市,同时又不断地被强服工役,参加各种国防工程建设;城市人口既有空袭时的流散,又存在着空袭停止后的人口回流。

战时西南人口移动具有再迁性。在中国古代史上,西南几次大规模的人口内迁具有一旦移入某地,便基本定居下来而不再迁移的特点,而战时西南人口移动则表现为短时期内多次迁移的再迁性特点。这在人口内迁上表现得尤为突出。比如内迁西南的一些院校“一迁再迁,甚至八迁”。国立同济大学抗战爆发后首迁上海市区,1937年9月迁浙西金华,11月迁赣南赣州,医学院迁赣中吉安,1938年7月迁桂东贺县,后迁昆明,1940年秋迁川南宜宾和南溪。国立交通大学唐山土木工程学院、国立交通大学北平铁道管理学院先后迁往湖南湘潭,1938年合并,1939年迁贵州平越,1943年迁川东璧山。内迁难民更是到处流徙,据史料记载,广东新会陈华一家,自1938年家乡沦陷后,全家5口辗转流落到长沙、武汉、安徽等地,后又从安徽到湖北战时省会恩施,1941年底又从恩施到贵州,在贵州无法生活下去,最后流亡到四川。江苏六合县难民谢玉卿,抗日战争初期由家乡逃难出来,最后到了重庆[37]。难民怀苏一家1938年从江苏逃出,经汉口、衡阳而至桂林,1944年湘桂战役时又从桂林逃往贵阳,不久又逃到重庆,其流亡时间几乎与抗战时间相等[38]。人口外迁也具有再迁性,如川军抗战部队转战于晋东南、鲁南、皖南、河南、江苏、浙江、江西、湖北、福建、湖南、广西、贵州等省区,先后参加淞沪抗战、太原会战、广德泗安战役、安庆战役、徐州会战、武汉会战、襄樊战役、随枣会战、长沙会战、晋南战役、浙赣会战、长衡会战等大小战役共28个。川军外迁虽然属于特例,但军队作为一个特殊的社会群体,由于数量众多,大规模的移动和再迁对其本人和家庭都会产生重要的社会影响,对后方社会变迁也起一定的作用,如本书探讨的有关抗属问题,便是因军队外出抗战而产生的。

(五)有序与无序并存

战时西南人口移动多是在国民政府组织下进行的目的明确的迁徙。抗战初期,国民政府为坚持持久抗战,进行了大规模的党政机关、工矿企业、文化教育单位的内迁,组织了党政军各机关人员、科研机构人员、大专院校师生、工厂企业人员迁往西南各省。日军轰炸后方时期,国民政府更是在各城市施行疏散,对疏散机构、人员的范围,交通工具的安排,疏建地点,疏建区的建设等都做出了明确的规定。同时,国民政府还组织西南地方军开赴抗战前线,征募各地农民修建公路、桥梁、飞机场等军事、民用设施。人口移动具有有序性的特征。

但是,战时西南人口移动有相当一部分表现出很强的无序性和难民色彩,这是由当时战争的特点所决定的。此类人口移动因战争压力而产生,具有很大的盲目性,移动的人口,不知流徙何时终结,亦不知目的地在何处,其首要目标便是生存,一旦战事结束便返回故土。这种人口移动因其自发性往往在较短时间内达到相当大的规模,造成非常大的影响(多数情况下为消极影响)。

在战争灾难面前,国民政府也在一定程度上对难民的无序移动采取了一些积极措施,使其在无序中又具有一定的有序性。如成立了振[39]济委员会,分三个系统对难民进行救济和运送,其中一个系统便是各运送配置难民总站,这是振济委员会设立的非常设机构,一般设于交通要冲,并在难民流徙的道路上选择城镇设立分站和难民招待所,负责帮助解决交通工具,协调、组织难民内迁。国民政府还专门制定《非常时期运送难民办法》、《振济委员会运送配置难民总分站及招待所办事通则》等行政法规,同时划定后方某些区域为难民安置地区。《非常时期运送难民办法》第一条规定:难民“无力出舟车费,经当地非常时期难民救济省、市分支会或县、市政府,救济机关,慈善团体查明属实,出具正式请运书”后,方可以车船免费运送,其他部分(主要是青壮年)难民只好步行[40]。一些民间人士也加入组织难民西迁的工作,如1937年10月31日在上海成立的战区难民移殖协会,其宗旨是“移殖战区难民从事后方生产”[41]。当然,必须指出的是,国民政府对人口移动的组织是基于保护和增强抗战力量的根本目的,其工作方针、规定大致是合理的和可行的,但却没能完全落实,因此其所起的作用是有限的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。