西夏时期,中国与印度间的交往更多地体现在两国间的佛教文化交流,下面作者将以此为典型,来具体分析西夏在中印文化交流中到底扮演了一个什么样的角色。

宋夏之间的关系在李继迁叛宋以前一直是十分友好的。职是之故,王延德才有机会顺利通过夏州而出使高昌。但这也只是史书记载的一例,因为夏州道的存在并非自北宋开始,唐末吐蕃占据河西之后,回鹘与唐朝的来往常常经过夏州南下进入长安。即使李继迁叛宋以后的一段时间里,仍然有使节经过夏州。太平兴国八年(983年),“塔坦国迁使唐特墨与高昌国使安骨卢俱入贡,骨卢复道夏州以还。特墨请到灵州,且言其国王欲观山川迂直,择便路入贡。”[31]雍熙元年(984年),婆罗门僧人永世、波斯外道阿里烟来到北宋,所经路线,永世自言:“其国东行经六月至大食国,又二月至西州,又三月至夏州。”[32]由此我们可以窥见这个时期西夏在沟通中西交流中的重要作用。

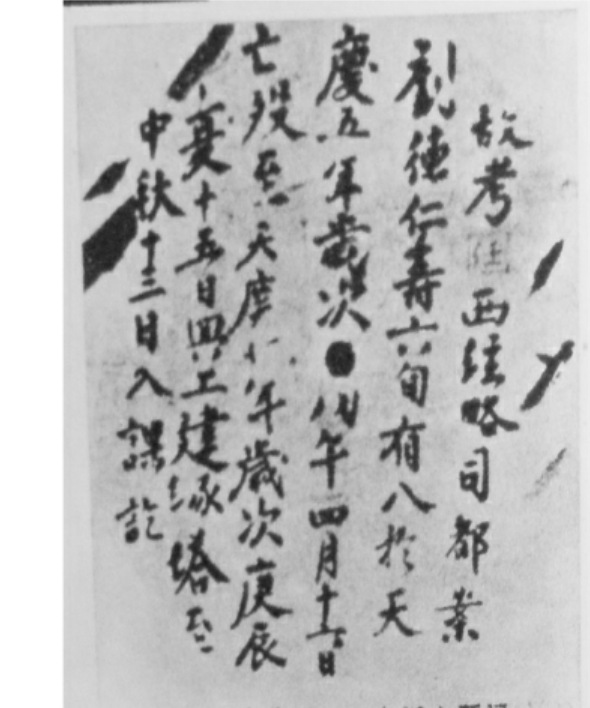

图5 西夏木缘塔汉文题记

在北宋初的六七十年中,王朝中央力图把佛教当作扩大对外联系的重要纽带,于是,中印之间的文化交流,尤其是佛教间的联系渐趋活跃。乾德三年(965年),沧州僧道圆游五天竺往返18年,偕于阗使者回到京师。次年,遣僧人行勤等157人游历西域。开宝年间(968~975年),天竺僧持梵荚来献者不绝。开宝八年冬,东印度王子穰结说啰来朝贡。太平兴国七年(982年),益州僧光远从天竺回。八年,僧法遇自天竺取经回。[33]这些使者、僧侣有相当一部分来往于陆上丝绸之路。此时正值宋夏交好时期,我们完全有理由相信这些僧人可以自由出入西夏境内。

到景祐二年(1035年),仅由五天竺来汴京贡奉梵经的僧侣即有80人,西去取经得还者138人。[34]在这一方面,西夏充当了沟通中印文化的桥梁作用。太平兴国七年(982年),宋太宗设立译经院,官方正式开始译经。至景祐二年(1035年),共译出梵本1428夹,译出经论464部。此后,北宋译经活动逐渐消沉,虽仍有翻译,但数量已相当有限了。至熙宁四年(1071年)三月,废黜了印经院。接着于元丰五年(1082年)七月,神宗又下诏废黜了译经使。[35]这些举措,直接导致了北宋与印度间佛教文化交流的减少。

1038年,西夏国立,此时中原王朝与印度间的联系已归于沉寂,据统计,在西夏国存在的近二个世纪中,印度高僧来华(不包括西夏)弘法的事例仅有6次,其中3次到宋朝,2次到辽朝,1次到金朝。[36]在这6次之中,有3次可以肯定是经过西夏的。如中印度僧日称(1056~1078年),经西域至西夏弘化,以庆历七年(1047年)转至宋京,奉诏于传法院译出《父子合集经》、《大乘集菩萨学论》八部七十卷。另有中印度僧天吉祥、智吉祥(1086~1093年)、金总持(1095~1112年)等,于北宋皇祐五年(1053年)也各赍梵本由西夏转至宋地并奉诏入传法院各赐大师号。其中天吉祥任证梵义,智吉祥译有《巨力长者经》等二部八卷,金总持译有《大乘智印经》等四部十七卷。[37]可能因为日称、智吉祥、金总持等在西夏逗留时间比较长之故,文献中均称其为“西夏沙门”。[38]另据《新续高僧传四集》记载:“释吉祥本曰智吉祥,亦名法吉祥……本天竺人,游方至西夏,久居之,始来中土,故人称西夏僧也。”[39]同书还记载了一西夏僧人释不动,说其“梵名阿闪撇干资罗,华言不动金刚,止行二字略也。本天竺人,初出家时,遍游五天竺,显密俱澈,性相备知,道誉流闻,博于临封。及来西夏,栖止护国寺,翻译密部,弘扬般若金刚……后迁四川蒙山……不测所终。”[40]由此可见,印度到中原的一部分高僧,不仅仅是经过西夏,还要驻留在此弘法,由于在西夏停留的时间太常,以至于人们称其为西夏僧。

与上述情况相仿,辽、金与印度之间的交往,也离不开西夏的因素。据统计,辽、金与印度之间的交往仅有三次,其中有一次可以确定印度僧人是经过西夏而到达辽朝的。中印度密宗僧慈贤于11世纪间到辽京行化,并宣译密典,并奉为契丹国师,后又转往宋京,从事弘译。既然是从辽朝转往宋京的,那么当初他来辽朝的时候应该是从陆路而来,其所历路线肯定要经过西夏的。

通过上文的论述,可以看出,无论是印度来华还是西行求法的僧人,不管西夏与辽、宋、金的关系是友好还是紧张,都是可以比较自由地通过西夏境内的,西夏由此而在自觉不自觉间架起了一座沟通中印文化交流的桥梁。

【注释】

[1]如李范文:《藏传佛教对西夏的影响》,《历史博物馆馆刊》1996年第3期,第46~59页;史金波:《西夏的藏传佛教》,《中国藏学》2002年第1期,第33~49页;陈庆英:《〈大乘要道密集〉与西夏王朝的藏传佛教》,《中国藏学》2003年第3期,第94~106页等。

[2]谢继胜:《西夏藏传绘画——黑水城出土西夏唐卡研究》,石家庄:河北教育出版社,2002年。

[3]聂鸿音:《西夏佛教术语的来源》,《固原师专学报》2002年第2期,第13~15页。

[4]罗福苌:《西夏赎经记》,《国立北平图书馆馆刊》4卷3号《西夏文专号》,1932年,第2573页。

[5]杨富学:《论回鹘文化对西夏的影响》,姜锡东、李华瑞主编:《宋史研究论丛》第5辑,保定:河北大学出版社,2003年,第179~194页;杨富学:《回鹘僧与〈西夏文大藏经〉的翻译》,《敦煌吐鲁番研究》第7卷,北京:中华书局,2004年,第338~344页。

[6]唯美国学者范德康先生曾著文对西夏国师、印度高僧拶也阿难捺做过研究。见L.W.Van der Kuijp,Jayānanda.A Twelfth Century Guoshi from Kashimir among the Tangut,Central Asiatic Journal 37/3-4,1993,pp.188-197([美]范德康著,陈小强、乔天碧译:《拶也阿难捺:十二世纪唐古忒的喀什米尔国师》,《国外藏学研究译文集》第14辑,拉萨:西藏人民出版社,1998年,第340~341页)。

[7][宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷109天圣八年十二月丁未条。

[8]《宋史》卷485《夏国传上》,北京:中华书局,1977年,第13993页。

[9][清]吴广成撰,龚世俊等校证:《西夏书事校证》卷12引《宋史·天竺传》,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第140页。

[10][明]胡汝砺编,管律重修,陈明猷校勘:《嘉靖宁夏新志》卷2,银川:宁夏人民出版社,1985年,第153~154页。参见牛达生:《〈嘉靖宁夏新志〉中的两篇西夏佚文》,《宁夏大学学报》1980年第4期,第44~48页。

[11][清]钟庚起著,张志纯等校点:《甘州府志》卷13《艺文》,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第518~519页。

[12]Elliot Sperling,rtsa-mi lo-tsa-ba Sangs-rgyas-pa and the Tangut Background to Early Mongol-Tibetan Relations,Tibetan Studies:Pro-ceedings of the 6th Seminar of the International Associati on for Tibetan Studies,Fagernes 1992,Per Kvaerne(ed.),Vol.2,Oslo:The Institute for Comparative Research in Human Culture,1994,pp.801-824.

[13]史金波:《西夏佛教史略》,银川:宁夏人民出版社,1988年,第279页。

[14]俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社合编:《俄藏黑水城文献》,上海:上海古籍出版社,2000年,第2册,第7页;第3册,第79页。

[15]谢继胜:《西夏藏传绘画——黑水城出土西夏唐卡研究》,石家庄:河北教育出版社,2002年,第48页。(www.daowen.com)

[16]罗炤:《藏汉合璧〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》,《世界宗教研究》1983年第4期,第17页。

[17]罗炤:《藏汉合璧〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》,《世界宗教研究》1983年第4期,第6页。

[18]罗炤:《藏汉合璧〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》,《世界宗教研究》1983年第4期,第7页。

[19][美]范德康著,陈小强、乔天碧译:《拶也阿难捺:十二世纪唐古忒的喀什米尔国师》,《国外藏学研究译文集》第14辑,拉萨:西藏人民出版社,1998年,第340~341页。

[20]史金波:《西夏佛教史略》,银川:宁夏人民出版社,1988年,第139页。

[21]杨富学:《回鹘僧与〈西夏文大藏经〉的翻译》,《敦煌吐鲁番研究》第7卷,北京:中华书局,2004年,第338~344页。

[22]松村博,“西夏·仁宗の译经にっぃて——甘肃天梯山石窟出土西夏经を中心として——”,《东洋史苑》第26~27号合刊,1986年,第1~31页。

[23]陈炳应:《天梯山石窟西夏文佛经译释》,《考古与文物》1983年第3期,第46页;陈炳应:《西夏文物研究》,银川:宁夏人民出版社,1985年,第56页。

[24]在陈炳应先生近期发表的论文中,将“长耶阿衲拏”直接改译成“拶也阿难捺”。见陈炳应:《甘肃省博物馆藏西夏文览珍》,《甘肃省博物馆学术论文集》,西安:三秦出版社,2006年,第266页。

[25]史金波、翁善珍:《额济纳旗绿城新见西夏文物考》,《文物》1996年第10期,第72~80页;俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社合编:《俄藏黑水城文献》第4册,上海:上海古籍出版社,2000年,第29~51页。

[26]沈卫荣:《〈圣观自在大悲心总持功能依经录〉之研究》,黄绎勋主编:《观世音菩萨与现代社会——第五届中华国际佛学会议中文论文集》,台北:法鼓文化,2007年,第339页。

[27]Е.И.Кычанов,Каталогтангутскихбуддийскихпамятников,Kиото:УниверситегКиото,1999,стр.448-449.

[28]张宝玺:《东千佛洞西夏石窟艺术》,《文物》1992年第2期,第93页。

[29]于存海、何继英:《贺兰县拜寺口双塔》,雷润泽主编:《中国古代建筑·西夏佛塔》,北京:文物出版社,1995年,第91页,图版164。

[30]宁笃学、钟长发:《甘肃武威西郊林场墓情理简报》,《考古与文物》1980年第3期,第63~66页;史金波、白滨、吴峰云编著:《西夏文物》,北京:文物出版社,1988年,第255页;西夏博物馆编:《西夏艺术》,银川:宁夏人民出版社,2003年,第188页。

[31][宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷24太平兴国八年十二月己酉条。

[32]《宋史》卷490《天竺传》,北京:中华书局,1977年,第14105页。

[33]《宋史》卷490《天竺传》,北京:中华书局,1977年,第14103~14105页。

[34][宋]志磐撰:《佛祖统纪》卷45《法运通塞志》十七之十二,《大正藏》卷49《史传部一》,No.2035,页409c。

[35]顾吉辰:《宋代佛教史略》,郑州:中州古籍出版社,1993年,第107页。

[36]谭中、耿引曾:《印度与中国——两大文明的交往与激荡》,北京:商务印书馆,2006年,第282~283页。

[37]高观如:《中外佛教关系史略》,中国佛教协会编:《中国佛教》(一),北京:知识出版社,1980年,第175页。

[38]《法界圣凡水陆大斋法轮宝忏》,《卍续藏》卷74,No.1499,页980b、901c、934a。

[39][民国]喻谦编辑:《新续高僧传四集》卷1《宋京师传法院沙门释吉祥传》(国家图书馆分馆编:《中华佛教人物传记文献全书》第14册),北京:线装书局,2005年,第7125~7128页。

[40][民国]喻谦编辑:《新续高僧传四集》卷1《宋西夏护国仁王寺沙门释不动传》(国家图书馆分馆编:《中华佛教人物传记文献全书》第14册),北京:线装书局,2005年,第7120~7122页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。