二 “土洋体育之争”与武术的进步

(一)中国文化的包容性特征

英国传教士杨格非曾哀叹:“这里的人们通晓他们自己的文学。他们有自己的圣人,自己的哲人,自己的学者。他们以拥有这些人而自豪。他们对这些人有好感,把这些人当作神明崇拜。”“中国人的思维方式还沉浸于可以感触到的唯物主义世界和可见之物就是一切。要他们用片段功夫考虑一下世俗以外的、看不见的永恒的东西,那是难上而加难的。他们认为,这些是物质以外的虚无的东西,因为至圣先师曾经说过,要敬鬼神而远之。从这里你可以看出,要把福音的真理灌输给这样一个民族,是何等的困难啊!”(53)

杨格非所说的情况具有一定的真实性。在世界文化之林,中国文化独树一帜,自成体系,但这并不意味着中国文化对外来文化是排斥一切的。相反,中国文化,以儒学为核心,对于外来文化具有宽大包容的一面。这种包容,不影响中国文化的内核,而是在有利于其再生与发展的前提下进行的。

中国文化对于异域文化表现出强大的吸纳能力。回溯历史,中华民族从来不恐惧异质文化的介入。例如,从公元1世纪开始的印度佛学的大量输入,并没有取代儒学的统治地位,反而迎来了儒学的新生。佛学的许多精华被宋明理学所吸收,儒学得以上一个新的台阶。正由于这一优良的文化传统,所以当中国历史进入近代以后,尽管它闭关自守的大门是在不情愿的情况下被外国列强打开的,但是它对于外来文化的态度则依然表现了一种泱泱大国的博大胸怀。充分地吸纳外来文化,不仅不会使中国原有的文化传统中断,而且会大大促进中国自身文化传统更快、更健康地向前发展。

中国文化对异域文化还表现出良好的融合能力。源于西方文化的奥林匹克运动,它与中国文化之间存在着许多的冲突。如二者所依存的地理环境以及文明形成过程中的社会背景不同,即植根于农业文明下的文化和依托于工业文明下的文化;存在着思想理论基础的不同,即古代东方朴素唯物主义哲学指导下的文化和以西方自然科学理论为基础的文化。但这种差异与冲突并没有影响东西方文化走向融合,也正是这种冲突,孕育着东西方体育文化大交融的重要契机,融合的基础便是中国有着深厚的民族文化传统。而文化传统是指活在现实中的文化,是一个动态的流向。(54)中国文化正是在吸收异域文化的同时,结合时代精神的文化流向,通过持续的冲击、碰撞、磨合、交融,促进异域文化在本土的生长、发育,并最后融合到自己的文化传统中,形成自己的文化特色和体系。中国文化中“自强不息”的进取精神,与西方近代体育的“竞争”找到了契合点。

中国传统文化历来推崇积极奋进和自强不息的精神,早期中国神话精卫填海、愚公移山、夸父追日等都塑造了锲而不舍、持之以恒、不怕牺牲、勇于奋斗的开拓者的形象。《周易》载:“天行健,君子以自强不息”,“地势坤,君子以厚德载物”。(55)古代哲人取法天地精神而凝练出的充满着勤勉稳健、勇猛深沉的前进气息的这两句格言,是中华民族精神的最好概括。“盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。”(56)这些耳熟能详的例子,无一不说明了“自强不息”在我们的传统文化中所占的分量。荀子在《劝学》中写道:“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”(57)这些都体现了锲而不舍、奋斗不息的精神。《孟子》中有:“天将降大任于斯人也,必将苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。”(58)这种坚持不懈、不畏困苦、努力进取的精神与毅力,也就是自强不息的精神。所以说,“自强不息”作为中华文化的主导精神,在两千多年的历史中,一直是中华民族奋发向上、蓬勃发展的动力。不管是对国君、人臣、封建士大夫阶层,还是一般民众,它都产生了极为强烈的激励作用,并已融入中国人的思想意识、行为规范中。中华民族的进取心和自强不息的奋斗精神与西方近代体育所倡导的竞争和奋斗的精神是一致的。

(二)“土洋体育之争”与武术科学化的时代呐喊

一种观念的解放和革新,绝不是一朝一夕的事情,它表现为一个长期的渐进过程。在西方近代体育影响下的中国传统武术改造,同样反映了这一特征。尽管早在1927年起,人们就注意到了用西方近代体育模式改造传统武术,并且获得了一定的成效,但这不等于说,中国传统武术与西方近代体育之间就没有冲突了。恰恰相反,两种文化的矛盾和冲突,应该说一天也没有停止过。而且,也正是有了这种矛盾和冲突,才真正发展了中国传统武术。发生在中国近代史上的“土洋体育之争”,可以说就是其中最典型的例证。

20世纪20年代末,中国传统体育与西方近代体育发生了一次较为激烈的冲突。其争论的焦点是:体育能否救国?这个问题也成为评价中西体育优劣的主要标尺。这场争论一直持续到30年代中期,可称之为“土”、“洋”体育之争。

中国传统体育的提倡者认为,当前国家外受列强欺侮,内受贫困困扰,西方的体育是有闲阶层的游戏,中国应从自己丰富的历史文化遗产中觅取特有的体育之道,来为救亡图存服务。他们指出:“夫欧美日本流行之运动竞赛,究之,乃有闲的国民之游戏事也。其最大妙用,在使青年学生余剩的精力时间,有所寄托,使其兴味集中于运动竞赛,免为政治斗争。……然今日何日!国家被侵吞,人民失生计……颠沛流离,救生不暇,安能学邻家之雍容消光。故西式之运动,中国既不暇学,亦不必学,且不可学。……请从此脱离洋体育,提倡土体育!中国人请安于作中国人,请自中国文化之丰富遗产中,觅取中国独有的体育之道!”(59)中国传统体育的倡导领袖为张之江,张之江担任1928年成立的中央国术馆馆长,是当时主张国术(武术)救国的主要倡导人。张之江认为学校体育多采欧美式,不合国情,尤不切实际,建议将国术列为学校体育正课教材,并普及于全民,以入而仕农能吃苦耐劳,出时充兵可冲锋陷阵,而洋体育无法发挥救国的功能。所以他提出:“请全国学校定国术为体育主课案”。

西方近代体育项目的提倡者认为,推行体育固然应该根据国民性和国情,但不能拒绝学习外国体育的先进成果,况且传统体育中有不少封建迷信的成分需要扬弃。西方近代体育具有增进人类幸福,提高工作的效能的功用,具有健全高尚人格的价值,对培养国人科学和民主精神具有举足轻重的作用。西方近代体育项目的提倡者指出:“近代体育的意义,并不限于养生之道与锻炼筋骨,那是增进人类幸福,提高工作的能率,使人格高尚趣味浓厚,并养成适应于文化社会的生活。至于养生之道与锻炼筋骨,不过体育的最低部分而已。然此最低部分为体育的根本所在,失此部分,便失掉了体育的根源;若仅以最低部分为限,则又失掉了近代体育的意义。……对于我们国术一项,当视为含有多少的体育价值,应认有研究之必要。受过近代解剖生理卫生教育等科学的洗礼,方认为有用处,绝对的不许再说那丹田还气太阴少阳一派的儿话。我们所最痛心,国术至今多数当操在一般不曾受过科学洗礼者甚至于目不识丁者的手里,且派别繁杂,不可究诘。……至于费用极微,即断定健身之效大于西式运动,其流弊不过是武断与笼统,其害犹小焉者耳。”(60)西方近代体育项目的提倡者还系统阐述了西方近代体育的价值,指出西方近代体育相对中国传统体育有利于培养初学者兴趣、弘扬奋斗精神、注重团结合作精神的三大价值,他们认为:“所谓洋体育对于身体健康是否有碍,一般人多抱疑虑,近经各国医学家以科学方法之著明,盖已全无疑点。剧烈运动,毫无有碍健康之影响,但须经过相当之训练。至过度之运动,自与身体有碍,百事皆然,何独体育。洋体育之价值约有三点可取之处:一、兴趣浓厚,易劝诱初学者实际参加活动,历久弗衰;二、洋体育多具有奋斗精神,我孱弱之民族,实需要此刺激剂,如英国之足球,美国之美式足球,均为各该国之国民运动,而不肯轻易放弃者;三、团结合作之精神最为显著,所谓土体育之缺点即在此,国民最需要者亦在此。”(61)

1932年,在中国运动员刘长春赴美参加第十届奥运会失利后,中国传统体育的提倡者更质疑和排斥西方体育。当时的天津《大公报》在《今后之国民体育问题》的社论中指出:“欧林匹克(即奥林匹克——引者)大会每日之电讯,不知使多少中国学生兴奋欣羡,刘长春,孑然远征,悄然寡趣,中国青年,尤其体育界人,更不知如何感觉寂寞。”(62)此文进一步认为,国人推行那么多年的西方体育,在国际运动赛会中,却没有取得令人振奋的成绩,这对具有强烈国家意识或民族意识的中国人而言,真是相当失面子的事情。于是他们呼吁,“中国从此不必再参加欧运会(即奥运会——引者)和远东运动会,应舍弃过去模仿西洋之运动竞赛,从此不惟不必参加世界欧林匹克,且应决然脱离远东欧林匹克。……请使刘长春为最初的同时为最后的参加欧林匹克者。……虽孤立于欧林匹克之外,可以无愧矣。”(63)这些言论自然遭到提倡西方体育人士的激烈反对,他们认为,刘长春的失利并不能成为洋体育应该废除、土体育该提倡的理由,拒绝西方近代体育是闭门造车之举。他们指出“原文(指《今后之国民体育问题》)的旨趣,大概是想到刘长春君的孑然远征,悄然寡趣,就联想到世界的欧林匹克大会的不必参加,又因世界欧林匹克的不必参加,就联想到远东欧林匹克的决然该脱离,于是遂结论到洋体育的应该废除,土体育的应该提倡,大有闭门造车,遗世独立之慨。”(64)刘长春赴美参加第十届奥运会没有取得理想的成绩,又花费了近两万元旅费,成为有些人大做文章的把柄。对此事,《体育周报》给予了正面的评价,认为刘长春的行动是开创我国体育史之新纪元,精神可嘉。《体育周报》指出:“我国此次参加大会,实开我国体育史之新纪元,而国难期中,精神更为可嘉,虽旅费所费不赀,然所得抽象之效果,实非数万元所设之公共体育场所能比。”(65)宋君复是以教练名义随刘长春赴美人员,宋君复认为刘长春参加奥运会有助于培养国人对西方体育运动的兴趣,对日后运动选手的培养更有利。他指出:“奥运已举行九届,而我国未曾参加,本届如再不破例,则日后恐将无望,故本届只一人参加,下届可增加人数,此为本国派代表之展望。我国既有参加奥运之举,有助于国人对运动之兴趣,日后对运动选手的培养将更积极,俾得将来显身手于世界舞台,此为本届派代表参加之影响。”(66)宋君复认为刘长春在赛场上虽未取得好成绩,但已得到了世人的认可,他指出:“明知刘君之实力难期良好之收获,但观其场上奋斗之精神,及祖国国旗在大会场上与各国并立飘扬之雄姿,殊觉荣幸。最可喜者,每次刘君下场举赛时,观众为之助威欢呼,可见对我国之参加大会,表深刻之同情,以故虽未得如何之收获,亦可足以自慰。”(67)

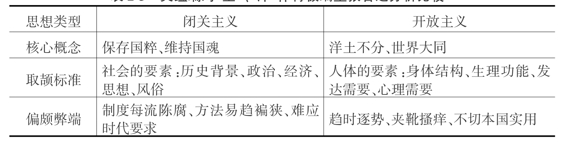

南京中央大学体育系主任吴蕴瑞亦认为:“以刘长春参加奥运会即断定从事洋体育耗钱,未免失当。”(68)在“土洋体育”的论争中,吴蕴瑞针对《大公报》社论“竞赛运动有损健康,费时耗财”(69)的质疑予以驳斥,指出:“因竞赛运动而猝死者,仅为常态分配的两极端。如因竞赛运动果真有损健康,先进国家早已禁止。何况竞赛运动并非洋体育的主体。……运动可调整身心,提高生产效率,不能视为浪费时间。……国民体育的目标应朝‘适应个性’与‘适应社会’两端努力。‘适应个性’乃儿童为本位,只要能合乎儿童天性之须求者,不分洋土皆然;‘适应社会’意指顺应社会情势或潮流的需要,以国难时期之须为例,为培养智勇兼备之士,洋体育仍可弥补土体育之不足。”(70)他认为“土洋体育”的论战中,双方有极端主张者因持开放主义、闭关主义者而有所褊颇,二者之差异可用下表比较之(见表2‐3)。

表2‐3 吴蕴瑞对“土”、“洋”体育极端主张者之分析比较(71)

吴蕴瑞认为,土洋体育争论的焦点实际在于:中国的体育是实行开放主义,还是实行闭关主义?是走“保存国粹、维持国魂”的道路,还是走“洋土不分、世界大同”的道路?依其态度而言,他既不主张走开放主义的极端,媚洋排土,也不主张走关闭主义的极端,一味扬土排洋。他认为,就体育目标而言,因其本质为发达身体、陶冶品格及培养休闲技能,因此,这与洋土之间并无多大区别;就体育方法而言,莫不根据科学,而科学更无国界之分,何有洋土之分;就体育内容而言,其取颉之原则应从是否合乎人的生理、人的心理、人的个体与社会的需要加以考量,不应与洋土国界有关。(72)

确实,在中西文化的碰撞中,有些人囿于极端的文化立场而发出偏颇之论。有一部分旧时代的遗老遗少们以武术作为“国粹”来抵抗日益高涨的新思想、新文化,“在他们看来,国术是难得的无价至宝,尤其是借以保存忠孝节烈、旧美德的好方法”(73)。显然,这并不是对武术的理性认识,它有时表现为保守复古旧思想的泛起,有时表现为对西方文化带来的冲击波缺乏心理上的承受力。所以,这样的提倡武术受到了许多社会人士的批评,认为是“开倒车”。但是,在这种批评声潮中也暴露出某种民族虚无主义的倾向,“在他们看来,国术是封建社会的遗物,早应扫除一光的”,“这种古人崇拜思想的产物,在现在是早已失去了作用,不需顾置的”(74),反映出一种蔑视传统文化的“全盘否定”思想。但伴随着这些争论,更多的人认识到,偏激的言辞无助于问题的说明,对于武术,只有“一一拿科学证明”(75),才能认识其真正的价值。同时,人们也逐渐对中国传统体育与西方近代体育有了较为科学的认识。人们意识到,近代西方体育除了各种运动项目外,还包括了像生理、解剖、运动医学、心理学等一批体育科学学科,近代西方体育与长期积淀在闭塞的小农经济土壤中,并长期深受封建文化影响等传统体育相比,充分显示出了它的先进性。提倡传统体育的人士逐渐开始借鉴西方体育的长处,对武术等传统体育项目进行了整理和改造,使其向科学化方向发展。

在研究的具体内容上,有些人就武术的价值问题专门讨论了武术与教育、心理等方面的关系,也有些人进一步运用力学、生理学等近代科学方法阐述武术对人体影响的种种机制,还有些人针对武林中长期形成的“托名祖传,自炫其能”的门派陋习,运用历史学的方法进行梳理,还其本来面目。面对着当时武术园地“几乎百分之九十蔓延着乱苗的恶莠”,许多研究者提出要对此进行“刈芟清算”,“合理的使它存在,不合理的要无怜惜地剔除出来”(76),武术要“受近代解剖、生理、卫生、教育等科学的洗礼,方认为有用处,绝对地不许再说那丹阳还气、太阴少阳一派的话儿”(77)。

1931年,张之江在“中央国术馆三周年纪念宣言”中指出:“创办体育传习所以沟通中西学术,让西洋的体育与本土的国术不分彼此,互补所专。”(78)之后,张之江进一步指出:“就洋体育的游泳、棒球、竞走、赛马、拳斗等项目,可与国术(武术)兼采,以融会贯通,治中西于一炉。”(79)冲突的结果没有走向相互排斥,却在某种程度上促进了两种体育的融合。人们开始认为土、洋体育都各有长短,无论取舍应该审慎,“就中国人需要,定中国体育方针”(80)。1932年,“全国体育会议”宣言指出:“凡不背科学原则及适合人类天性之种种体育运动,不以其来源之不同,有所轩轾。要皆根据此标准各取所长,而一律提倡之。抄袭模仿固失其民族自信力,固步自封,亦失其民族之伟大性。故本会谋为我国体育前途计,毋分新旧中外。”(81)1933年由中央国术馆创办的中央国术体育专科学校,其办学宗旨是:“造就国术体育兼备之人才,推行国术,普及体育,以适应时代需要,为培养大量体育师资、适应社会之迫切需要,务使达到人民强身、民族强种、国家坚固的目的,开创中国现代体育的新纪元。”(82)这所在校名上就宣称“国术”“体育”中西合璧的专科学校,由于在教学中土、洋并重,培养了大批能同时指导土、洋体育的师资,弥补了当时一般体育师资培养机构所培养的教师,无法指导国术训练的不足。

在“土洋体育”的论争中,确实让更多的人能够有机会冷静地思考土、洋体育各自的长处和短处,从而为中国传统体育与奥林匹克运动的初步融合,提供了思想基础。虽然人们在落后的国情条件下仍然继续关注体育在强种、强兵、强国方面的作用,但显然是更加科学和更加理性了。西方近代体育科学也逐渐走进了华夏大地,使人们的体育观念悄悄地发生着变化。而这种变化正是东西方文化逐渐融合的结果。因为“任何民族在其走向现代化的过程中,决不能忽视民族自我,总是在此基础上加以改造、重建”(83)。

在与西方近代体育冲突、交流的过程中,一些有识之士逐渐认识到,西方近代体育建立在科学的基础上,“得科学的佐助不少,所以随科学的进步而进步,决不像我们国术的因袭、墨守”。中国传统体育的科学依据不足,不适应社会的发展,“国术一道,脱不以科学方法从而改进,势难邀社会之信用,必然完全失传”(84)。在西方近代体育的参照下,人们清醒地看到,欧美体育的兴盛发展,“得科学的佐助不少,所以随科学的进步而进步”。这就决定了中国传统体育吸收、借鉴产生于西方近代工业社会的竞技体育的必要性,因此,不少人开始运用近代自然科学方法和社会科学方法,对武术进行了整理研究。历史的推动、文化的冲突,终于迸射出了思想火花,中国武术史上第一次振聋发聩地喊出了“国术科学化”的时代口号。需要指出的是,时人对武术科学化的理解,并非只是简单地“拔了海外的奇花瑶草来移植在华国的艺苑里”,而是提出了要“采取欧美体育的长处”,“用科学方法、教育力量来改造我国的固有体育”(85)。

(三)中华武术走出国门

随着双方认识的深化,在西方近代体育逐渐开展的情况下,以传统体育活动为内容的运动竞赛也逐渐增多。它不仅使“洋”体育能更好地走进中国社会,而且也为中国“土”体育走向世界创造了条件。

1933年,第五届中国全运会增设了武术比赛,使武术开始走向竞技化道路。1936年,第十一届柏林奥运会,人们惊喜地看到了来自中国的、具有浓厚东方文化色彩的、一种全新的体育项目表演——中华武术。

中国武术参加柏林奥运会表演是1935年决定的。当时主要考虑到自中华民国开始,国家就一直提倡武术运动。特别是南京国民政府成立以后,国家更是建立了国术馆系统,以大力弘扬武术文化。在1935年的第6届全国运动会上,武术的各项比赛更是引起了人们的普遍重视和兴趣。然而,相对于欧美人士来说,他们对中国武术的了解则十分贫乏,远不及他们对日本柔道的了解。为此,当时的中华全国体育协进会决定趁柏林奥运会的机会,派武术选手参加奥运会表演,以宣传中国的武术文化。并推选张之江、褚民谊、沈嗣良、叶良4人为中国武术代表队的选拔委员。

1936年5月11日,中国武术代表队员的选拔赛安排在上海的申园健身房举行。共有中央国术馆、河南省国术馆、上海市国技馆和中国驻日留学生监督处4个单位的15名选手参加了选拔比赛。最后入围的男选手有6人:温敬铭、张文广、郑怀贤、金石生、张尔鼎、寇运兴。女选手3人:翟涟源、傅淑云、刘玉华。另派南开大学的武术教师郝铭为教练兼队长,顾舜华为管理员。共组成了一个11人的中国武术代表队,并从5月21日起,在南京的中央国术馆进行集训。6月26日,中国武术队随同中国体育代表团乘意大利客轮经济二等舱从上海出发。在路经新加坡时,武术队应华侨邀请,在新加坡作武术表演。7月23日,中国武术队到达柏林。休息两日后即赴德国汉堡参加世界性体育表演活动。返回柏林后,中国武术队为奥运会共表演了20个项目。首先是集体太极拳,然后是拳术、器械的单练和对练项目。历时1小时,博得了到场观众的热烈赞誉。

第一次走出国门的中华武术表演大受欢迎。中国式的刀枪剑戟和拳术,令欧洲人眼花缭乱。虽然中国体育代表团的比赛成绩依然落后,也难免还被人讥为“东亚病夫”。但是,柏林奥运会上的中国武术表演,却向世界体坛充分展示了中国优秀传统体育文化的风采,同时为奥林匹克运动增添了一朵含苞欲放的奇葩。(86)中华武术代表队除在柏林表演外,还应邀去汉堡、法兰克福、维斯巴顿等城市表演,受到当地人民的热烈欢迎。自此,武术走向世界的进程得以迈进一大步。

【注释】

(1)梁启超:《戊戌政变记》卷1,《戊戌变法资料丛刊》第1册,第249页。

(2)严复:《原强》,《严复集》第1册,中华书局1986年版,第18页。

(3)严复:《原强》,《严复集》第1册,中华书局1986年版,第26页。

(4)严复:《原强》,《严复集》第1册,中华书局1986年版,第28页。

(5)严复:《原强》,《严复集》第1册,中华书局1986年版,第19页。

(6)陈学恂主编:《中国近代教育文选》,人民教育出版社1983年版,第112页。

(7)陈学恂主编:《中国近代教育文选》,人民教育出版社1983年版,第150页。

(8)肖冲:《京师大学堂枙运动会缘起规则枛》,《京师大学堂体育考》,《体育文史》1988年第4期,第32页。

(9)《论今日国民宜崇旧有之武术》,《东方杂志》戊申年第6期,1908年7月23日社论,第99-101页。

(10)《周易·乾卦》。

(11)《孟子·公孙丑下》。

(12)《中庸》。

(13)《老子》。

(14)《庄子·齐物论》。

(15)《庄子·刻意》。

(16)《论语·季氏篇第十六》。

(17)《论语·颜渊篇第十二》。

(18)《大学》。

(19)《黄帝内经素问·阴阳立象大论》。

(20)《黄帝内经素问·上古天真论》。

(21)《庄子·人间世》。

(22)《庄子·大宗师》。

(23)《墨子·墨经》。

(24)《中庸》。

(25)严复:《严几道诗文钞、原强》,载《近代中国史料丛刊》第42辑。

(26)蔡元培:《对于新教育之意见》,《东方杂志》1912年第8卷第10号,第3页。

(27)教育部总务厅文书科,《教育法规汇编》,1919年,第87页。

(28)蔡元培:《对于新教育之意见》,《东方杂志》1912年第8卷第10号,第7页。

(29)蔡元培:《在上海爱国女学校之演说》,《东方杂志》1917年第14卷第1号,第20页。(https://www.daowen.com)

(30)徐一冰:《整顿全国学校体育上教育部文》,《体育杂志》1914年第2期,第1页。

(31)成都体院体育史所编:《中国近代体育史资料》,四川教育出版社1988年版,第76页。

(32)中国体育史学会编:《中国近代体育史》,北京体院出版社1989年版,第135页。

(33)中国体育史学会编:《中国近代体育史》,北京体院出版社1989年版,第135页。

(34)中国体育史学会编:《中国近代体育史》,北京体院出版社1989年版,第136页。

(35)林伯原:《民国期间民间武术组织的建立与发展》,《体育文史》1994年第3期,第14页。

(36)吴绪:《北京体育研究社与近代中国武术的发展》,《体育文史》1990年第6期,第34页。

(37)谷世权:《中国体育史》,北京体育学院出版社2003年版,第204页。

(38)陈独秀:《本志罪案之答辩书》,《新青年》第6卷第1号,1919年1月15日。

(39)王复旦:《民众体育节期之建议》,《体育研究与通讯》1936年第4卷第1期。

(40)中国体育史学会编:《中国近代体育史》,北京体院出版社1989年版,第143页。

(41)马良:《中华新武术·序》,转引自浙江体育学会体育史专业委员编《中国近代体育史文集》,浙江教育出版社1992年版,第131页。

(42)马良:《中华新武术·序》,转引自浙江体育学会体育史专业委员编《中国近代体育史文集》,浙江教育出版社1992年版,第131页。

(43)王健吾:《华北之体育》,《体育季刊》1935年第1卷第2期。

(44)马良:《中华新武术·序》,转引自浙江体育学会体育史专业委员编《中国近代体育史文集》,浙江教育出版社1992年版,第131页。

(45)《鲁迅全集》第二卷,人民文学出版社1973年版,第28-29页。

(46)参见谷世权:《中国体育史》,北京体育大学出版社1997年版,第204页。

(47)参见中国体育史学会:《中国近代体育史》,北京体育学院出版社1989年版,第133-134页。

(48)参见中国体育史学会:《中国近代体育史》,北京体院出版社1989年版,第133-134页。

(49)转引自周伟良编著:《中国武术史》,高等教育出版社2003年版,第106页。

(50)参见中国体育史学会,《中国近代体育史》,北京体院出版社1989年版,第133-134页。

(51)周伟良:《20年代初的一次武术大会》,《体育文史》1983年第1期,第49页。

(52)参见谷世权:《中国体育史》,北京体育大学出版社1997年版,第290页。

(53)转引自顾长声:《从马礼逊到司徒雷登》,上海人民出版社1985年版,第189页。

(54)郁龙余:《中西文化异同论、汤一介序》,三联书店1989年版。

(55)《周易·乾卦》。

(56)《史记·屈原贾生列传第二十四》。

(57)《荀子·劝学》。

(58)《孟子·告子下》。

(59)《今后之国民体育问题》,《大公报》社论,1932年8月7日。

(60)谢似颜:《评大公报七日社论》,《体育周报》1932年第1卷第30期,第1页。

(61)《体育何分洋土》,《体育周报》1932年第1卷第28期,第12页。

(62)《今后之国民体育问题》,《大公报》社论,1932年8月7日。

(63)《今后之国民体育问题》,《大公报》社论,1932年8月7日。

(64)谢似颜:《评大公报七日社论》,《体育周报》1932年第1卷第30期,第1页。

(65)《参加世界会之意义》,《体育周报》1932年第1卷第23期,第1-2页。

(66)《授旗礼后刘长春负使命赴美》,《体育周报》1932年第1卷第24期,第10-24页。

(67)宋君复:《第十届世界运动大会之回顾》,《科学的中国》1933年第2卷第8期,第26-27页。

(68)吴蕴瑞:《今后之国民体育问题之我见》,《体育周报》1932年第1卷第33期,第2-3页。

(69)《今后之国民体育问题》,《大公报》社论,1932年8月7日。

(70)吴蕴瑞:《今后之国民体育问题之我见》,《体育周报》1932年第1卷第33期,第2-3页。

(71)转引自徐元民:《中国近代知识分子对体育思想的传播》,台湾师大书苑2000年版,第387页。

(72)吴蕴瑞:《体育之国界问题》,南京《教育丛刊》1935年第2卷第2期,第1-7页。

(73)范振兴:《我对国术的所见》,转引自周伟良编著《中国武术史》,高等教育出版社2003年版,第116页。

(74)范振兴:《我对国术的所见》,转引自周伟良编著《中国武术史》,高等教育出版社2003年版,第116页。

(75)吴志青:《科学化的国术》,转引自周伟良编著《中国武术史》,高等教育出版社2003年版,第116页。

(76)转引自周伟良编著:《中国武术史》,高等教育出版社2003年版,第116页。

(77)谢似颜:《评大公报七日社论》,《体育周报》1932年第1卷第30期,第1页。

(78)张之江:《中央国术馆三周年纪念宣言》,《张之江先生国术言论集》,中央国术馆1931年版,第14-33页。

(79)张之江:《国术与体育》,《国术周刊》1932年第82期,第2页。

(80)《体育何分洋土》,《体育周报》1932年第1卷第28期,第12页。

(81)全国体育会议大会宣言,《申报》,1932年8月22日。

(82)虞学群、吴仲德:《原南京中央国术馆的历史变迁》,《南京体育学院学报》1996年第1期,第62页。

(83)陈传才:《中国民族文化的特质与变革》,《传统文化与现代化》,中国人民大学出版社1987年版,第56页。

(84)吴志青:《科学化的国术》,转引自周伟良编著《中国武术史》,高等教育出版社2003年版,第116页。

(85)转引自浙江体育学会体育史专业委员编:《中国近代体育史文集》,浙江教育出版社1992年版,第135页。

(86)刘玉华:《忆第11届奥运会中国武术队赴欧表演》,《体育史料》第2辑,人民体育出版社1980年版,第28-29页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。