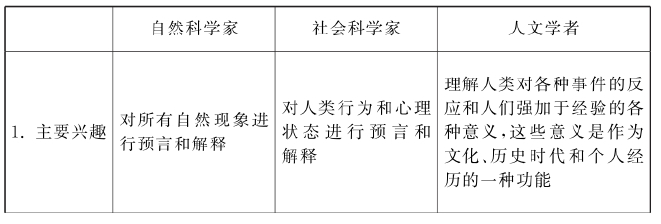

1959年,英国学者C. P.斯诺在一次演讲中指出,自然科学与人文学科正被割裂为两种文化,这必将妨碍社会和个人的进步与发展。21世纪初,美国学者杰罗姆·凯根针对过去半个世纪以来各门学科发生的变化,对斯诺的观点进行了反思,提出了“三种文化”之说,即自然科学、社会科学和人文科学。杰罗姆·凯根对三种文化在九个方面进行了比较:

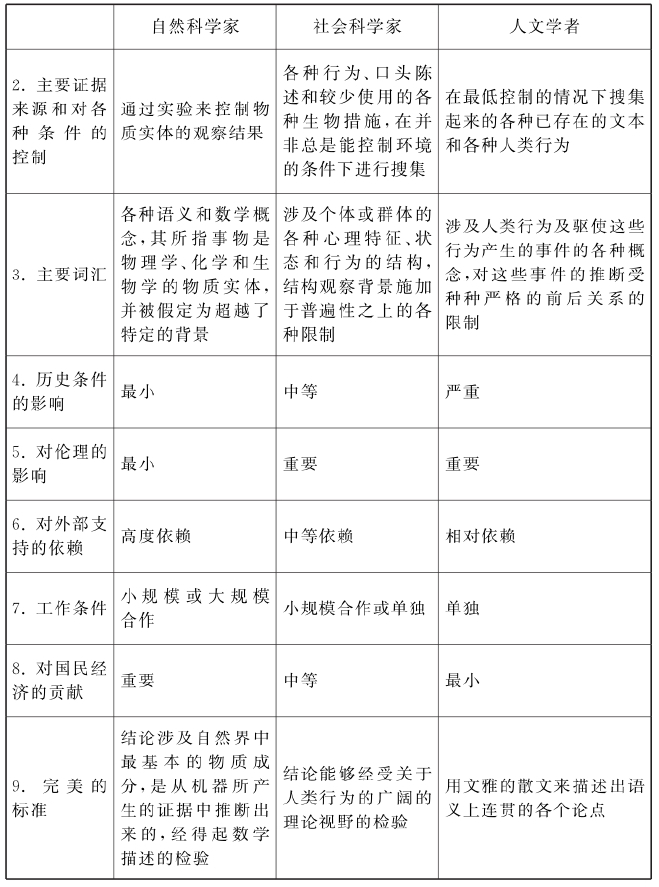

表5-1 “三种文化”的比较

(www.daowen.com)

(www.daowen.com)

杰罗姆·凯根总结的这张表格,便于我们一目了然地分辨三种文化。它从三种文化的研究旨趣、研究问题、研究内容、研究方法、研究条件、研究意义等多个维度给我提供了参照。如果我们将今天传播学的研究范式对照这张表格,显然这三种文化中任何一个都不能够包容传播学:如果把今天的传播学定义为自然科学,显然是不合适的(但有趣的是早期传播学奉为经典的恰恰就是香农信号模式等工程科学结论);如果归于社会科学,人文学科又似乎有很多的问题与传统直接关系人际传播、社会传承,而自然科学领域的很多成果至今依然在作为基石支撑传播学;而若归于人文学科,则等于将整个实证经验学派抛弃。

有人说传播学是交叉学科,这当然是万能答案,各门学科发展至今,有几门学科不是交叉学科呢?关于传播学的学科之争,其实问题症结在于:这种归纳本身是基于科学主义的学科划分(即已经认可了某些研究领域一定是科学的)。传播学这门新兴学科正是在美国实证经验传统与科学主义的滋养下成长起来的。而欧洲人文学科作为独立的一支血脉,因为二战的机缘与传播学有了血缘之亲(主要是新马克思主义学者的作用)。但来自欧洲的人文学者从来不甘于被根底薄弱的实证主义与科学主义同化,蒸蒸日上的实证主义与科学主义也不屑于对欧陆研究范式进行深入地学习吸收(事实上,由于研究旨趣和方法上的根本冲突,如不打破研究范式,这种学习是根本不可能深入的)。就是在这样的尴尬处境下,传播学一路走来,其归属问题难免成为悬案。

通过回顾科学主义对于传播学实证研究范式的影响,评述其带来的学科归属困境,最终目的是要回归到当前的研究现实。如果说科学主义与科学精神在宗旨上尚有着根本上一致性(即追求对机械世界运转规律的探寻),唯科学主义则将教条化的“科学”抬上了神殿,这在我国传播学的研究方法中表现尤为突出。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。