高桥芳郎

前言

去中国旅游过的人,不管去的是城市还是农村,大概都曾目睹过这样的景象:人群密集的繁华之地人们时常发生口角(有时还大打出手),这时街上的人都会纷纷前来围观。其实,争端并非只有在街面和市场上发生。家庭内部,或是邻里之间的口角也屡见不鲜。若是不问争端的大小和数量的多少,这样的争端在任何国家和地域或许都可以见到。但是,日本人从来都以在人前争吵为耻,担心由于过度以自我为中心而招致伙伴对其的不良评价。所以,日本人或许会认为在中国吵架现象司空见惯。

人们觉得大多数的争端都是由一些鸡毛蒜皮的琐事引发的。笔者亲眼目睹过这样的一例争吵:在上海,公交车即将发车,一个中年男子飞奔了上来。他刚刚抓住车上扶手,公交车就发车了,于是男子由于惯性撞在了身边一位年轻女性身上。女性以责备的口吻说:“侬当心点哦”,话音未落,男子回了句:“又不是阿拉的错,是车子启动太急咯”。两个人吵得没完没了,丝毫没有在意那些来自周围乘客们的好奇或不满的目光。

争端多是因琐事而起,在日本也是如此。但是,如果上面的事情发生在日本人身上又会如何呢?男子恐怕会战战兢兢地说一声“对不起”来道歉,女性即使心中再不忿,也会因为忌惮他人的目光而只回答一句“没关系”,从而小事化了。

相同的起因在不同国家是否引发争吵,与长期历史形成的民族性格和行为模式有关,是一个饶有兴味的问题,然而这并非本文所讨论的问题。笔者作为来自日本的旅行者,看到的是许多在中国发生的争吵,而争吵从口角不久会变成进退两难的对立,甚至升级为斗殴和伤害。所以本文是从这样一种感性印象出发的。就像下文中我们将要看到的,实际上争吵现象的确很多。

为了预防日常争吵发展为无法预料的对立,而当事双方又难以找到解决问题的办法,中国设立了“调解委员会”这种居民或工作单位的自治组织。“调解”即为日语中“調停”之意。本文的主要目的,是概述调解委员会是何种组织、进行何种活动的,同时提供一些数据供读者参考,尽管这些数据存在着一定的局限。

笔者作为名古屋大学调查团的一员,于1989年11月随团赴上海市青浦县朱家角镇和朱家角乡及上海市宝山区罗店镇。关于调解的调查集中在朱家角镇。所以,文中的有关访谈的笔录,如无特殊说明,均是在1988年11月在上海市青浦县朱家角镇镇政府及朱家角镇的三个居民委员会进行的。调查时,当地各界人士给予了积极的配合,借此衷心表达谢意。

由于时间仓促,笔者准备不足和能力有限,在中国有关调解的具体调查结果是极其不充分的。虽然这么说有开脱的嫌疑,但是笔者来到当地(即上海市平原地带的两个镇)的主要目的并非是调查调解。当时笔者比较关注的事情包括从解放前到现在的土地所有和农家经营、租佃关系和阶级构成、商业与金融、行政与司法等,都成为笔者所要调查的对象。那些也不是以公开发表为前提的工作。笔者专攻中国的古代史,特别是宋史,而对于中国近现代史和现在的司法行政等相关领域,可以说是门外汉。当公布调查结果的计划被提上日程,笔者在若干题目中选择时,偶然间才想到要将自己主要通过访谈偶然得来的有关调解的数据撰写出来,以供读者参考。这一点,还请诸位多多谅解。

一、 调解委员会的沿革和职责、性质

(1) 调解委员会的沿革

在中国,自古以来,进行公权诉讼审理的同时,民间也存在着调停活动。担任这一工作的主要是一族的长老、行会的首领和当地久负名望且持中秉正的人。元代的社制和明代的里老人制下,民事及轻微刑事案件的审理和调解是委托民间处理的,久而久之这大概就成了一种约定俗成的传统并延续了下来。通常认为,那些无法通过法律维权的人们,大多都是通过民间调解获得民事权益的保障或轻微刑事案件的受害赔偿的。(1) 更为重要的是,有学者指出,公权进行的民事纠纷审理本身也并非判决,而是调停。(2) 可以说,在中国,通过调解来解决民事和轻微刑事纠纷的传统早已有之。1949年中华人民共和国成立以前,解决纠纷的主要方式究竟是民间调解还是公权审判,因为统计资料不够完备,这里还不能一概而论。公权审理通常需要大量的金钱和时间,有的甚至让当事人倾家荡产,所以时常可见一些家训中对诉讼的警诫。尽管如此,从现存的审理判决书来看,事实上那时人们仍然会为了琐事而对簿公堂。(3) 大概是因为当事人会根据自身的情况来选择对自己更为有利的是诉讼或是调解来做出不同的选择。

从抗日战争(4) 战事最激烈时日本人进行的华北农村惯行调查的记录中,可以看到这样一些特征,当地人遇到纠纷时,有的是请当地名望人士调解,有的是经调解不服上诉县级,有的是不经调解直接在县级诉讼。(5)

早在抗日战争期间,中国共产党就在革命根据地开始进行调解工作。其调解组织作为行政机关的一部分,是居民和民间团体代表都参与其中的一种形式。新中国成立后,在1953年4月召开的第二届全国司法工作会议上,决定在全国范围内建立调解委员会来作为民间调解组织。截止1953年末,华东地区成立了各类调解组织共计46,000个。1954年3月22日,中央人民政府颁布了《人民调解委员会暂行组织通则》(以下简称《通则》),规定城市以公安派出所辖区或街道(人口约一千至一万)为单位、农村以乡(人口约数万)为单位成立人民调解委员会。被称为群众自治组织的调解委员会由此起步。1955年末,全国的调解委员会的数量达到17万以上,调解委员达100万余人,覆盖了70%以上的乡村和街道。

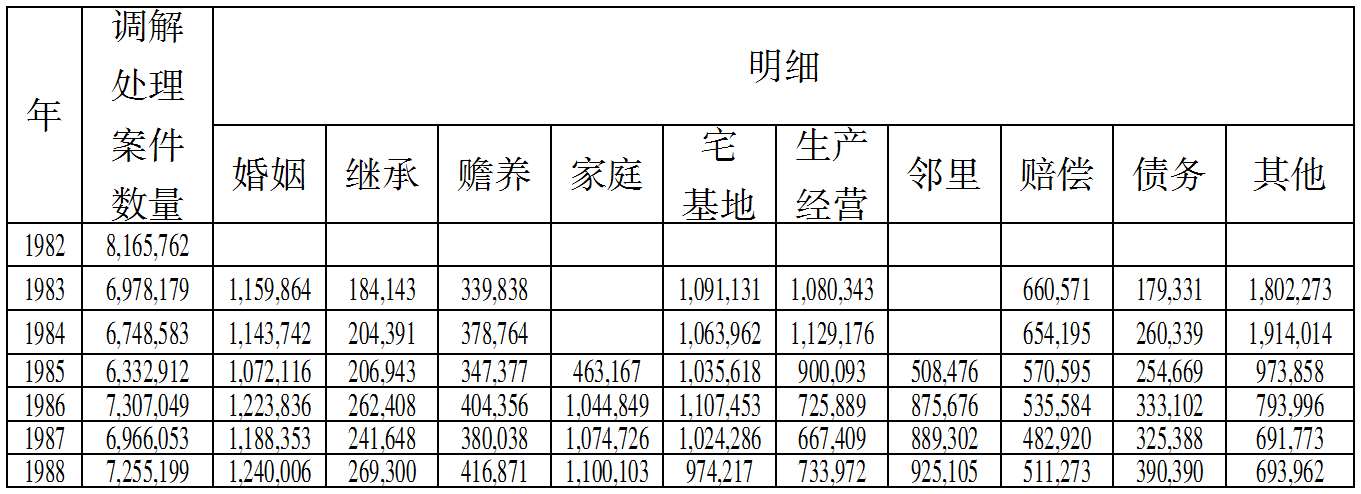

在1957年反右运动中,调解委员会被改组为调处委员会,编入行政机关,并拥有了处罚权。人民公社化运动兴起的同时,爱国公约运动也进行得如火如荼,此时调处委员会又兼行了运动的执行与监督职能。60年代后期文化大革命期间,调解工作被批判为阶级调和的产物,被迫停止。文革结束后的1978年5月,第八届全国司法工作会议提出恢复调解委员会。三年后,1980年第五届人民代表大会重新颁布了《通则》。到1988年,全国范围内共建立了100多万个调解委员会,调解人员达到了630万人以上<表1>。当时中国人口约12亿,所以每不到200人中就有一个调解员。1981年至1988年期间,调解委员会解决了各类纠纷共计4,923万余件(从<表1>中调解处理件数合计来看,调解成功率约85%),其中还解决了约60余万件严重到杀人、械斗(携武器的群体斗殴)、自杀的纠纷案件。

表1 人民调解委员会的规模及调解件数的变化

出处:章末注(5)中所列季卫东论文、白绿玄论文。

1989年5月5日,国务院常务会议通过《人民调解委员会组织条例》(以下简称《条例》),代替了施行35年之久的《通则》,同年6月17日《条例》正式颁行。以上按照时间顺序进行的说明,简述了调解委员会制度化的发展步伐。(6)

(2) 调解委员会的任务和性质

1954年《通则》和1989年《条例》使调解委员会获得法律依据,在全国范围内作为自治组织发展不断壮大。下面我们将从《通则》和《条例》中来了解一下调解委员会的任务和性质。(7)

《通则》第4条规定:“调解委员会的建立,城市一般以派出所辖区或街道为单位,农村以乡为单位。”(8) 但实际上,在城市,是以更为基层的居民委员会为单位建立的。在农村,随着人民公社化运动的发展,人民公社比过去的乡包含范围更大,调解委员会的设置就更加复杂。于是,在1980年《通则》重新颁布之际,司法部对第4条“根据现在的情况”加以如下说明:(9)

现在的人民公社辖区一般都比原来的乡要大,一般可以生产大队为单位建立。地区辽阔,人口稀少的边远地区,也可以生产队为单位建立。

另外,说明中的第2项提到:“城市有些大的工矿企业职工家属集中居住的地区,可以按工矿企业的职工家属委员会为单位,单独建立调解委员会,以利工作的进行。”(10) 以此为契机,1981年以后,企业和单位内也设立调解委员会的政策得以落实。由此,1982年至1985年间各类调解委员会的设置情况如<表2>(11) 所示。

表2 各类调解委员会的设置情况

出处:转载自章末注(5)中所列白绿玄论文。

1989年6月颁布的《条例》(12) 规定“人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性组织”(第2条),明确了设立范围为村民、居民委员会。(13) 另外,《条例》明确:“企业、事业单位根据需要设立的人民调解委员会,参照本条例执行。”(第15条)虽然未做强制性规定,却意味着为过去无明确法律根据的企事业单位的调解组织提供了明确的法律依据。

调解委员会作为群众性的自治组织,与基层人民政府和人民法院并无隶属关系。所谓的“基层”,在中国指的是乡镇一级政府及城市的区政府。《通则》第2条及《条例》第2条中,规定调解委员会“在基层人民政府和基层人民法院指导下进行工作”,两者是“指导”与“被指导”的关系。这里的“指导”,意为“指明方针”或“指导方向”。这一点在《条例》的第2条进一步规定“基层人民政府及其派出机关指导人民调解委员会的日常工作由司法助理员负责”,明确了司法助理员担负指导责任。(14)

《条例》第3条规定了调解委员会的组织,规定设三至九名委员,委员除由村民委员会成员或者居民委员会成员兼任外,还包括由群众选举产生的委员,委员每三年改选一次,可以连选连任。这跟《通则》第4条、第5条中 “设三至十一名委员每年选举一次” 的规定有若干不同。笔者认为这是与村民、居民委员会委员每三年选举产生相配套而进行的修订。

《条例》第5条规定调解委员会的任务为“调解民间纠纷,并通过调解工作宣传法律、法规、规章和政策,教育公民遵纪守法,尊重社会公德。”而在《条例》第5条中“民间纠纷”一词的部分,在《通则》第3条中规定的则是“一般民事纠纷与轻微刑事案件”,

由此可见《条例》规定中调解对象的范围变小了。虽然“民间纠纷”一词让人不免感觉含义模糊,《条例》之所以将“轻微刑事案件”排除在外,是由于1987年1月1日施行的《中华人民共和国治安管理处罚条例》第5条规定“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节轻微的,公安机关可以调解处理”,“轻微刑事案件”变为由公安机关调解。

《条例》第6条明确“在双方当事人自愿平等的基础上进行调解”,另一方面第7条也规定“人民调解委员会根据当事人的申请及时调解纠纷;当事人没有申请的,也可以主动调解”,认定了委员会自主性调解的权限。虽然在《通则》中未见到这点,但笔者认为在《通则》施行开始后,也补充认定了这种主动调解的工作。(15)

调解和诉讼的关系是怎样的呢?《条例》第6条第3项规定:“尊重当事人的诉讼权利,不得因未经调解或者调解不成而阻止当事人向人民法院起诉”。第9条明确:“人民调解委员会主持下达成的调解协议,当事人应当履行。经过调解,当事人未达成协议或者达成协议后又反悔的,任何一方可以请求基层人民政府处理,也可以向人民法院起诉。”调解不得限制诉讼的权利,也并非诉讼的必要前提。这一原则自《通则》起即贯彻始终。(16)

达成调解时要进行登记,必要时还需出具协议书(17) ,这在《通则》第8条、《条例》第8条都有相同的规定。尽管这类协议书或口头协议在《条例》第9条规定了“人民调解委员会主持下达成的调解协议,当事人应当履行”,但协议本身并不具有法律约束力。

调解委员会的调解工作,无需任何手续费和谢礼,且不得收取钱财(《条例》第11、12条)。另外,委员的补贴和委员会的活动经费,在条例第14条规定:“对人民调解委员会委员,根据情况可以给予适当补贴。人民调解委员会的工作经费和调解委员的补贴经费,由村民委员会或者居民委员会解决。”有关经费的规定在《通则》中是没有的。(18)

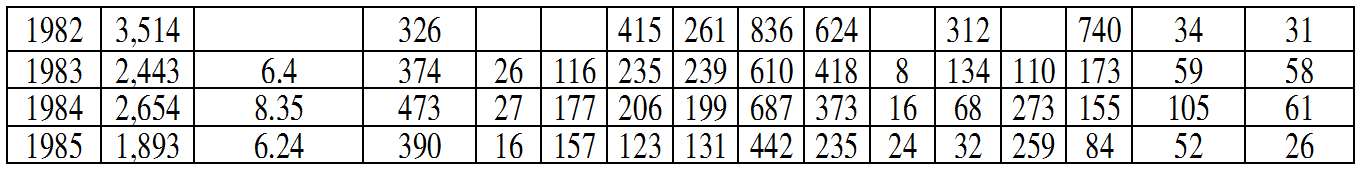

表3 人民调解委员会的调解案件数量及明细

出处:章末注(5)中所列白绿玄论文、《中国法律年鉴》1987—89年版

具有上述性质和任务的调解委员会,在实际中解决的纠纷的种类和数量统计如上所示<表3>。(19) 表中所列均为《通则》施行期间的数据。

1983年到1985年,围绕生产经营的纠纷占当年总数的15%左右,这体现了伴随着20世纪70年代末人民公社的解体和引入家庭联产承包责任制,这类纠纷的数量在增加。整体来看,围绕婚姻的纠纷最多,其次为宅基地和家庭内部不和。如<表1>所示,80年代起,调解委员会数量和调解人员数量逐渐增加,调解处理案件数量可以说大约稳定在700万件左右。中国人口估算为12亿,简单以人口平均计算,约170人中就有1人接受过调解。

20世纪80年代起,与调解委员会职责相关的一些法律相继完善,并且成为了委员会工作的方针。这些法律主要有1980年9月颁布的新《婚姻法》(1981年9月施行),1985年4月颁布的《继承法》(1985年10月施行),1986年4月颁布的《民法通则》(1987年1月施行),1986年9月颁布的新《治安管理处罚条例》(1987年1月施行),1987年11月颁布的《村民委员会组织法(试行)》(1988年6月施行)。其他的相关法规,可以参阅李春霖编《人民调解手册》(北京出版社,1989年)的第3章“人民调解常用法规选编”,日本的中国研究所编写的《中国基本法令集》的日文翻译也可作为参考。

二、 青浦县、朱家角乡的调解情况

(1) 青浦县

我们调查的地点朱家角乡、朱家角镇地处上海市西端,隶属于青浦县。1989年,青浦县人口约45万人,行政区划下辖4个直属镇和20个乡。有关该县近年来的司法状况,在上海市青浦县县志编纂委员会编写的《青浦县志》(上海人民出版社,1990年4月)第22篇(实为第23篇——译者注)公安司法的“审判”的序言中概述如下:

1978年后,逐步完善社会主义法制,恢复人民法院的审判职能,成立县审判委员会。1979年7月《中华人民共和国刑法》和《刑事诉讼法》颁发后,进一步健全人民法院的审判程序和制度,执行“有法可依、有法必依,执法必严,违法必究”的方针。10月,中央关于复查纠正冤、假、错案的指示下达后,成立复查组,对“文化大革命”期间及其以前的冤、假、错案进行了全面复查和平反纠错工作。

1981年9月,县七届人大常委会建立后,至1985年底,陆续任命了22名审判员,县审判委员会任命了17名助理审判员。为了适应经济体制改革的需要,1982年6月增设经济审判庭,并先后在朱家角、白鹤、赵港、练塘、重固、西岑和盈中7个地区设立人民法庭,分别受理各该地区的民事案件、简易的经济纠纷案件和轻微的刑事案件。为维护法律尊严,保护当事人的合法权益,于1986年2月和12月又先后设立执行庭、行政庭。到1986年底,法院设有办公室、刑事、民事、经济、行政等庭室,全院共66人。

此外根据“刑事审判”一项中的统计,1983年审结刑事案件215起,涉案126人,其中重大案件85件,1人判处死刑缓期执行,2人判处无期徒刑,8人判处10年以上有期徒刑。1983年至1984年间受理经济犯罪案件102件,罪犯177人,其中4人判处10年以上有期徒刑,20人判处5—10年有期徒刑。

其次,根据“刑事申诉复查”一项中的统计,自1978年下半年设立复查组后,当年复查了政治案件59件。翌年79年复查政治案件54件,其中纠正、改判、减刑案件50件,占92%。1980年下半年起,对“文化大革命”中各类刑事案件启动再审查。在1983年里复查的各类刑事案件802件中,“文革”中的案件有429件,涉及464人。其中,“反革命事件”96件(116人)中平反80件恢复名誉91人,占83.3%;普通刑事案件333件(352人)中平反62件恢复名誉66人,占18.6%;同时重新调查373件旧案,改判、纠正69件,占18.4%。

再者,“民事审判”一项中有如下记录:

民国年间,民事诉讼繁杂。解放后,废止旧法诉讼程序,实行新的民事诉讼程序,并执行“调解为主,就地解决”的方针,对婚姻、继承、土地、房屋、债务、赔偿及抚养赡养案纠纷进行调解或判决。

1950年《中华人民共和国婚姻法》颁发后,民事审判主要解决旧社会遗留下来的封建婚姻关系,集中调处虐待妇女、包办婚姻等案件。据1952年1至7月统计,办理离婚有357对,解除婚约有128对。1953年司法改革时,逐步建立便利群众的诉讼程序和审判制度,实行巡回审理,就地办案。在调解婚约关系同时,还受理了工商业纠纷,劳资纠纷等案件。

人民公社建立后,涉及私有财产、婚姻、抚养、债务等纠纷又回复上升。1959年审理的184起民事案件中,抚养、债务纠纷占98%。此后,注重保护革命军人的婚姻关系,除对破坏军婚者予以严厉处理外,着重调解现役军人的婚约和婚姻关系。“文化大革命”期间,民事审判机构被砍掉,调解组织被取消。1974年恢复人民法院建制后,虽受理过少数婚姻等民事案件,但多数民事纠纷无人过问,得不到公正的调处。

1982年8月,《中华人民共和国民事诉讼法(试行)》公布后,在审理民事案件中严格执行民事诉讼程序,将调解为主改为“着重进行调解”的原则。至1985年底,审结1274件民事案件中,着重调解解决704件,撤诉和移送有关法院369件,判决201件。对不服判决、裁决或调解的,由执行庭(组)执行。

有关该县调解工作的整体情况,在同书同篇“司法行政”之“调解工作”一项中记录如下:

民国19年(1930年)1月,南京政府颁发《民事调解法》和《区乡镇街坊邻居调解委员会权限规程》后,民间纠纷除大案到县诉讼外,一般由地方士绅、地保(保正)等调处,也有邻里亲朋会同当事人调处。县司法部门,根本没有办理任何民事调解及撤回的刑事调解事项。

1949年5月,司法科建立后,首先开展了诉讼调解工作,办结了一批民事调解案件。1954年国务院颁发《人民调解委员会暂行组织通则》后,各乡镇相继建立调解委员会,村建立调解小组,大量民事纠纷和轻微刑事案件由调委会或小组以调解的方法解决。重建司法科后(1981年5月——高桥注),各级恢复调解组织,充实调整调解人员,工厂企业等单位制定1名副职干部(副厂长等——高桥注)监管。据1982年底统计,全县共建调解委员会547个,委员1589人。其中农村321个,委员1037人;街道31个,委员101人;工厂企业195个,委员451人。

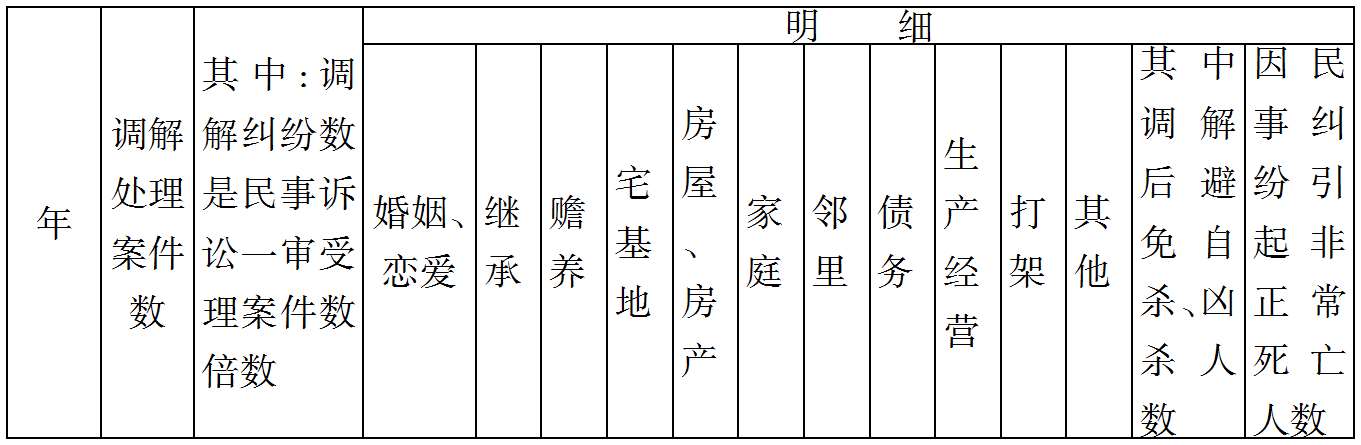

同时,书中还附上了1982年至1985年有关调解的统计表,见<表4>。

表4 青浦县调解处理案件数及明细

处理案件类别的百分比与前文所示全国性的统计相比,并无明显特征。家庭内部不和类最多,其次为婚姻恋爱、再次为邻里纠纷。<表3>中“宅基地”一项在此表中可对应“宅基地”和“房屋、房产”两类,将两者合计所得到的数值则更为接近全国的平均值。可见该地区的特殊性并不能由此体现出来。毋宁说,在司法行政方面,青浦县属于典型的近似全国平均情况的环境。从上述青浦县审判和司法行政的步伐来看,可知1949年新中国成立以来的政治性变动也不可避免地直接波及了当地。从80年代初的1981年开始,才有了现在这样稳定的局面。

(2) 朱家角乡

1988年,朱家角乡共有家庭7,129户,其中农民家庭7,036户,渔民家庭93户,人口约25,000人。由于我们在朱家角乡并未特别对调解的情况进行详细调查,而《朱家角乡志》一书即将付梓,在此就仅限于对此书第2章第2节“司法”中的内容作一介绍。(20)

1. 机构

解放初,司法调解工作由市政府民运科监管。尔后由区政府和公社办公室监管。1980年由民政干部顾勇兼任司法工作。20个大队均设有3至5人组成的人民调解委员会。各生产队及17个社办企事业,亦配备有一名调解干部,全公社共有调解干部105人。1983年起,本公社设专职司法干部,由夏锦先担任。1984年5月起,乡政府设司法助理一职,仍由夏锦先担任此职。

2. 民事调解

本公社每月组织调解干部进行一次业务培训,要求调解干部调解处理纠纷,做到有登记,有调查材料,有处理结果的记载。强调民事调解以“调防结合,以调为主”的原则,运用黑板报、广播等阵地,进行保护妇女、儿童合法权益,遵纪守法等法制教育,把大量民事纠纷解决于基层。1982年,由本公社派出所,协助调解处理民事纠纷百余起;1983年,共调处大小民事纠纷190多件;1984年,共受理各类纠纷169件,调解成功率93%,防止8起自杀和凶杀的发生。由民事纠纷引起的非正常死亡由去年的4起4人,下降为1起2人;1985年,民事纠纷共调处114件,调解成功率百分之九十九。

三、 朱家角镇的调解情况

1988年,朱家角镇有家庭5,223户,人口13,304人,均为汉族。设有12个居民委员会,平均计算下来,一个居民委员会大致有500户家庭,1000多人。各居民委员会由5名委员组成,通过间接选举选出,即每三年一届,每25户中进行无记名投票选出2名人民代表,再由人民代表选举产生。在5名委员中,设主任1人,副主任2人,委员2人,分别承担治安保卫、民政调解、卫生三类工作,调解委员会主任必须由居民委员会委员兼任。治安保卫工作虽然有分工但无专人负责,一旦有情况须全员上阵。居民委员会中3名委员由每月青浦县民政局给予补贴58元。其他两名没有补贴。所有委员均为退休职工,平均年龄63岁。居民委员会下设若干居民小组。以西井街居民委员会为例,设有7个居民小组,各小组有2至3名小组长。小组长负责发放油票、粮票、糖票(每家食用油、粮食、糖等的计划分配票证),公寓的安全管理及照顾双职工家庭的老人儿童。居民小组长无任期限制,如无法工作或死亡,则由居民委员会推荐新的合适人选接替。

朱家角镇政府设有街道办事处,对居民委员会进行直接领导。在上海市内的各区的上下级关系为“区政府—街道办事处—居民委员会”,在朱家角镇,街道办事处为镇政府组成的一部分。街道办事处设有党组织,而各居民委员会不设党组织。

在朱家角镇,居民委员会的主任或副主任兼任调解委员会主任,调解委员会均由3人组成。其他2人从居民小组长中推荐,全部为退休职工。除了居民委员会,学校和工厂也设有调解委员会,委员数约为3至5名。居民委员会下属的调解委员会与单位的调解委员会之间无横向关系,全部在镇政府司法及民政部门的指导下运行。镇政府的司法部门为司法办公室,有司法助理。司法办公室为青浦县司法部的派出机关。社区的调解委员会和单位的调解委员会虽无横向关系,但由于具体的调解问题,有时各调解委员会之间需要协商共同解决问题。也就是说,居民可以根据问题的性质,向所属的居民委员会或单位的调解委员会中的任何一个提出调解申请。

调解委员没有补贴,目前工作中最大的困难就是缺少活动经费。虽然各居民委员会每月有300元的活动经费,但都是电话、书籍报刊和文具之类的费用,工作经费比较紧张。

(1) 镇司法、调解的整体情况

关于朱家角镇的司法行政及调解的概况,1991年1月森正夫先生和担任翻译的复旦大学研究生沈中琦一起,与朱家角镇司法助理黄建军先生进行了访谈,我们可以从访谈的问答记录中了解一些。

问:我们想向黄先生您请教一些有关司法的问题。

答:乡镇的主要司法工作就是指导居民委员会和单位的调解委员会的调解活动。其次,由于我国过去是计划经济,而现在是发展计划指导下的市场经济。为了顺应市场经济的发展,需要健全法律制度。再次,由于过去人们的法制观念非常淡薄,法制宣传也是我们工作的重要内容。

问:三项工作中哪一项最重要呢?

答:调解工作比较重要。因为人民调解工作一方面是审判的基础,另一方面也是司法战线的第一防线。具体的目标就是防止民间纠纷和非正常死亡的发生,预防民事纠纷转化为刑事案件。调解实质上是中国传统的做法,过去很多的民间纠纷经过调解都得以解决。去年(1990年)全镇共成功调解100余件纠纷,而移交朱家角镇法庭民事法庭的仅有20余件。这就体现了调解的重要性。当然,也有调解失败,当事人自己委托法院处理的,但这只是极少的情况。

问:调解中遇到最多的是什么样的问题呢?

答:街道中家庭内部的婚姻和离婚问题,邻里间的公用场地,比如公用厨房和建筑物前空地的使用问题。另外还有一些遗产继承的问题。

问:司法方面有没有尤为突出的问题呢?

答:我们国家的法律尚不够健全。人们法制观念不强,依法办事的意识还比较模糊。过去大多数问题都是通过行政手段解决,但是现在必须改变为用这种(法律)手段。这种观念的转变仍需一个过程。

问:过去若不通过法律解决,人们是通过什么方法解决纠纷的呢?

答:以前也有调解。大部分的民间纠纷通过单位进行解决。单位解决不了就到镇政府解决。

问:这就好像在我研究的明清时代,审判是由担任行政官员的知府等进行的,最高位的是皇帝。是否与那种传统有关呢?

答:嗯,基本上是一脉相承的。

问:引起离婚案件的主要原因是什么呢?

答:关于离婚,当前最主要的原因是第三者的介入。

问:什么类型的案例较多呢?

答:年轻人离婚较多。有一些是偷偷有了第三者。此外,也有因为双方经济基础不牢固,婚后产生经济问题的。(www.daowen.com)

问:离婚是通过居委会解决的多,还是到镇司法部门才解决的更多?

答:居委会主要是解决纠纷的。申请离婚、判决离婚必须去司法机关。但是在法院最终判决前必须进行一次调解。如果失败,再由法院进行判定。

黄建军的说明,和1989年11月与朱家角镇北大街、西井街、东井街3个居民委员会共同访谈调研的结果基本一致。另外,黄建军也意识到了调解是中国传统的纠纷处理方法,如后文中所见,基层的调解委员的发言中也能反映出这样的看法。各调解委员会处理的案件数,1989年1月到10月西井街6件,东井街3件,北大街3件。1988年稍多,1989年较少。案件都为婆媳吵架、老人与儿子不和等小问题,1989年全部都调解成功。

(2) 离婚问题

西井街1988年调解案件13件,其中一件是向法院递交离婚申请的问题。当时,女方未经过居民委员会的调解直接向法院申请离婚。调解委员会得知后尝试了数次调解,还去过夫妻两人的单位。调解人员了解到了女方希望达到的目的,后来由于男方写了自我检查进行反省,女方就撤诉了,据说现在夫妻两人生活和睦。

我们根据这件事来思考一下朱家角镇司法部门和居民委员会、调解委员会的关系。如前文所述青浦县人民法院下面设有朱家角人民法庭。某居民委员会委员这样说:

朱家角镇的法院要了解具体情况必须到居民委员会。例如某人要离婚,法院的同志就会到我们居民委员会了解情况。我们居委会当面说明离婚的理由,他们掌握情况后,基于事实判断是否必须离婚。如可以调解,我们将进行调解。即便非要离婚不可,我们也会想尽办法使夫妻和好,实在不行才移交法院请求判决。总而言之,如果诉讼至法院,法院要到居民委员会掌握情况,居民委员会会告知事实。

据《通则》和《条例》规定,居民不经调解委员会直接到法院起诉也是可以的。另外,1981年1月1日施行的《中华人民共和国婚姻法》第25条规定:“男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。”(21) 即可解释为,离婚采取的是调解优先原则,而如果已经提起诉讼则调解在法院进行。但是,类似上述围绕离婚的民事案件,无论是法院一方,还是居民委员会一方都希望通过调解方式进行解决,并且社区的调解委员会得知申请离婚这一事实后会主动出面进行调解。根据上述情形,民事诉讼实际上是以调解委员会的调解为前提的。笔者对此印象深刻。(22)

(3) 公安的参与

“轻微刑事案件”在《通则》中规定为需要调解的一类纠纷。这类轻微刑事案件发生时,公安是否会参与调解呢?

问:公安人员会参与调解一些问题吗?

答:如果发生斗殴到了无法控制的局面时,我们会马上打电话请派出所的同志来。公安会帮助我们解决问题。像斗殴致死的情况毫无疑问必须请求公安的参与。因为这已经是刑事问题了。

问:轻微的刑事问题,比如打架斗殴类的问题怎么样呢?

答:这类问题我们就能够解决。通过让当事人自我反省批评,我们可以马上解决。

中央政府司法部基层工作司发行的《人民调解》1989年第1期中,作为“案例分析”介绍了济南市的某件案件:妻子趁丈夫不在家时出轨旧友,正当此时丈夫偶然回到家,就发生了持刀伤人的情况。幸而调解员赶到,最后事情圆满解决了。然而由于丈夫挥舞菜刀要砍向不轨男性,街道派出所依据《治安管理处罚条例》将丈夫逮捕了。但是,公安考虑到由于其行为事出有因,且丈夫也进行了深刻的反省,故而决定对其免于处罚。公安参与的调解工作大概就是以这样的形式进行的,如上述问答,公安和调解委员应该是通常是一起进行调解的。

(4) 不同意调解的情况

问:所以这种调解是双方都同意调解才开始调解的吧。如此一来,如果我和他有纠纷,我向你们提出调解申请,但是他不希望调解,你们会说服他吗?

答:一般情况下,如果一方寻求调解,另一方不过来的话,我们会先分别对双方进行工作。说服后,会再次双方一起交换意见。我们在调解时,会首先让当事人不要再争执,大家心平气和地解决矛盾。

答:就是说如果我向你提出调解请求,来到这儿(调解委员会),你们就会做对方的工作,使其配合调解。要是他一直不同意调解,比如过了一星期都不同意怎么办?

问:那时就会做第三次工作。我们街道有一位老人,已经80岁高龄。他和邻居之间起了争执,每天都在骂人。于是我们非常耐心给他做工作。他虽然岁数大了但还比较信任我们,我们就代他本人解决问题,然而他并没有来(调解地点)。我和小朱一起去他家多次了解做工作。一次不来,我们去两次、三次,最后他终于来了。他来时,我们也请来了居民小组长,一起做通了工作。最终,他的态度变得很好,问题得到有效解决。他和邻居握手言和。这项工作需要耐心。因为在他们怒气冲天时调解是没有效果的,必须等到他们冷静下来,心平气和地去解决。

这位老人的例子,可以说符合《通则》第8条中规定的原则,即“调解委员会调解案件时,应利用生产空隙时间进行工作,应倾听当事人的意见,深入调查研究,弄清案情,以和蔼耐心的态度,说理的方式,进行调解”。同时也符合《条例》第8条中规定的原则,即“人民调解委员会调解纠纷,应当在查明事实、分清是非的基础上,充分说理,耐心疏导,消除隔阂,帮助当事人达成协议”。另外,需要补充的是,面对“每件案件的调解一般会进行几次”这一问题,回答的是“基本上一次就可以解决”。

(5) 调解协议书和登记簿

问:纠纷解决后大家会写调解协议书吗?

答:小问题就不需要。(当事人)不是一家人,要赔偿损失的情况下必须要写协议书,盖上(调解委员会)的印章。

问:协议书是几页,两页吗?

答:一页就够了。一式三份,双方各一份(余下一份归调解委员会)。

问:今天可不可以让我们看一下呢?

答:协议书由上级保存。街道(的居民委员会)只负责登记。

问:有没有解决后又再次出现问题的?

答:没有。

问:某位日本学者认为,在解放前的旧中国,调解有三个原则,法律、道理、情(也就是感情),但最重要的是道理和感情。你们调解依然也是以感情和道理为重吗?

答:依然是动之以情,晓之以理。现在虽然也是这三个原则,但是不通过感情就根本谈不上解决问题。

问:得出调解结论后,有些时候再对照法律一看,可能与法律规定也不尽相同吧?

答:如果在我们这里和解,会签署双方都同意的协议书。该协议书双方都认可,即认定为拥有法律效力。不过我们街道还没有出现过这样的事,比如因为某个严重的事由拒绝签署协议书,再比如有人思想还不通,会认为 “调解协议书不符合法律”“调解委员会没有按照法律处理此事”。这样的协议书如果一旦签署,我们都会依据协议书行事。大部分的都是口头上和解,我们会记入登记簿。但还是有写协议书的,尽管为数极少。

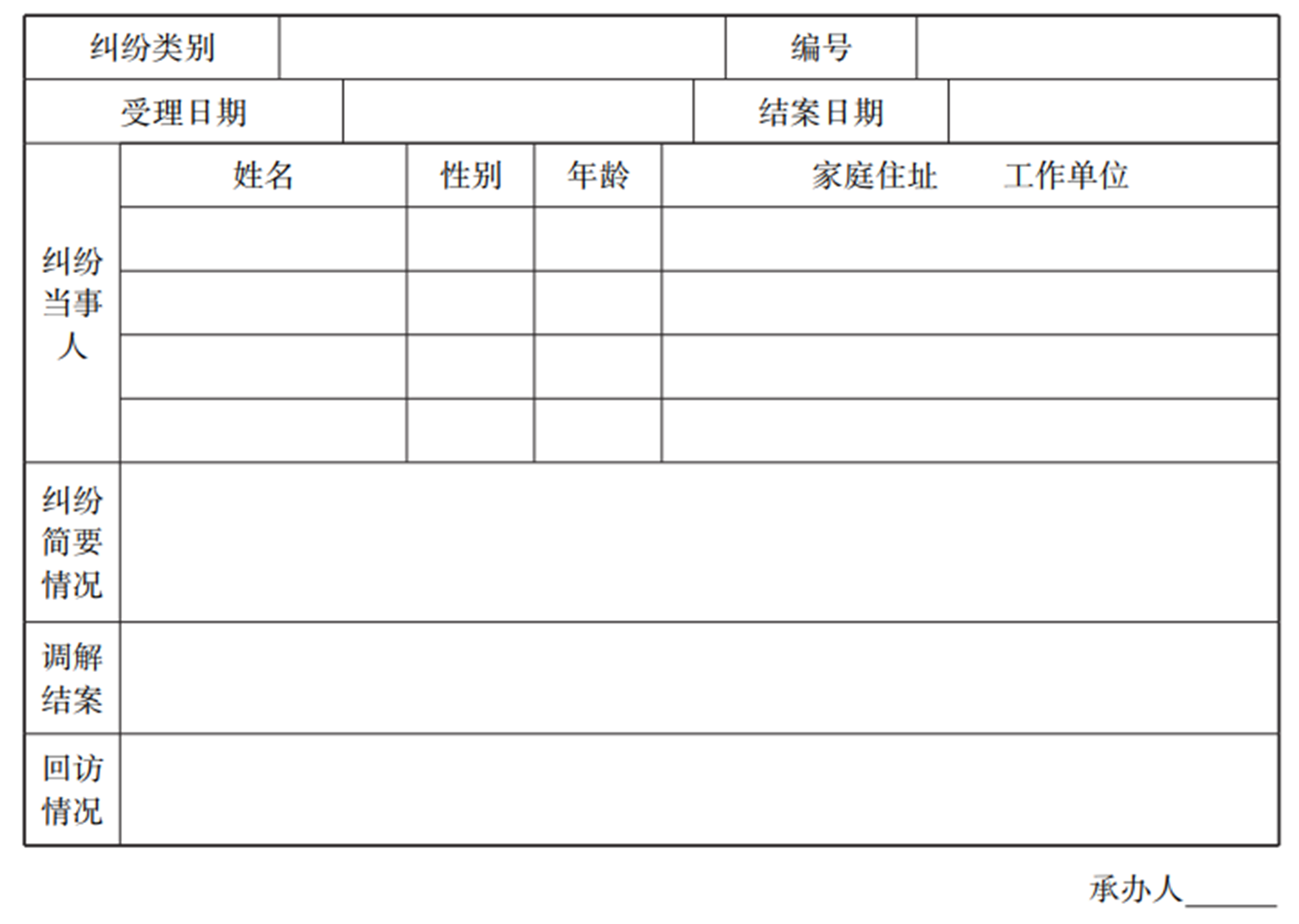

纠纷的解决,以动之以情晓之以理的方式进行,这在《通则》和《条例》都有所规定。有意思的是,这样的方式与旧中国的调解和审判的方式是共通的。我们要充分注意到,也许由于纠纷都是些琐碎的问题,调解并不是以争论法律本身和司法解释这种形式进行的。在交谈中提到的登记簿,我们也得以一见,但是由于涉及隐私不允许我们抄录纠纷的内容。约B5纸大小,一个案件一页,据我们所见,纠纷的记录简略,类似于备忘录。(23) 大概是因为纠纷本身就是小问题吧。向上级的报告中有“月报表”,即通过“月报表”来报告处理调解的情况。

(6) 调解员的信赖度

问:某位日本学者曾说,中国之所以有这样的调解委员会,一是因为中国原本就有这样的调解传统,二是因为法院的法官人员不足,法律方面的专家更少。这样的看法是对的吗?

答(a):我是这样认为的。

问:那样的话,将来法院的职能进一步强化后,你们发挥的作用就会越来越小了吧?

答(b):刚才你说的(指提问)可不是那么回事哟。并不是因为我们缺少法律方面的专家。中国现在提倡的调解工作主要有两个性质。一是应当将问题解决在萌芽状态时,以预防为主。第二,应当将问题在基层解决,不让其扩大,以防止出现大问题。所以我们有这种组织的目的在于疏解上级的压力。一有问题就去法院,那是不行的。依靠人民群众自己解决,发挥群众的作用,这就是自治的作用。发挥居民委员会的自治作用,自己管理自己,自己教育自己,这就是群众路线。

问:您们在调解纠纷时是根据什么样的原则劝导的呢?

答:我们不劝导。我们所谓的调解居民,就如刚才这位所说,居民自己教育自己。出现了问题,我们就去当事人家,询问为什么争吵,弄清双方的情况,能当场解决的当场解决,不能解决的约定合适的时间到居民委员会来解决。小组长等也一同来帮助他们解决问题。这就是我们的做法,一次不行就两次。

这样的做法是在“居民信赖调解委员会”这一基础上所确立起来的。他们在委托我们时需要信赖我们。现在中国的调解委员会在群众中的威信很高。“我信赖你所以才告诉你。我想你们大概也了解,我有一些矛盾。我是因为相信你才说的。我相信你们能帮助我解决问题。”只有建立在这样的想法的基础上,调解才能顺利进行。中国人一般不会将自己个人的矛盾翻到明面上来,也不会直接控告到法院。所以调解员有责任感,同时就有了荣誉感。我们中国人称之为荣誉感。因为对方信赖我,所以我要帮助对方解决问题。很多问题都是私密的问题。涉及隐私的问题,比如男女之间矛盾的问题,我们也不会外传。仅仅局限在个别范围,比如调解对象和我之间相互沟通,由此弄清矛盾所在。所以一般情况下不会告诉其他人,只告诉有关的人,然后把问题搞清楚。中国的调解组织在群众当中威信很高。大家都信赖我们。客观上也是因为我们中国人有(调解的)传统。从解放到现在,甚至1949年解放前都是这样的。甲长,也就是昨天我们谈到的保甲制度,也有这样的调解作用。

我们能够确信,普通居民对调解员比较信赖。调解成功率之高本身就可以说明问题。住在上海市市区的翻译小沈也说,人们比较信赖调解员。(但与此同时,据说在上海市市区也有会这种情况:会苦于没有人想做居民委员会和调解委员会委员。)居民对调解员的信赖来自调解员的人格方面,他们诚实、热心、公平。加之调解员在日常工作中与居民近距离接触,熟知相互间的情况,这些也增加了居民对调解员的信赖。不仅是调解员,镇政府的职员和居民委员会的人走到镇上,人们也会互相亲切地打招呼,有时还会交谈,这样的场景经常能够遇到。在朱家角镇之后拜访的罗店镇也是这样。比如,四方村是一个拥有约480户家庭、1,500人口的行政村。那里的居民委员会的一个委员居然说,自己知道全村居民的姓名,在路上遇到小孩都能知道是谁家的孩子。坦率地说,笔者的印象是这样的:居民们对调解委员会的信赖,并不是通过该组织职责上的权威性和可信度来支撑,而是通过对该组织中的人的信赖来支撑的。

(7) 城市和农村

如上所述,关于朱家角乡的调解情况我们没有进行具体的访谈调查。但是城市和农村之间问题存在的情况应该是有所不同的。关于这点,我们来介绍一下来自城市这边的看法。

问:您认为城市和农村哪里纠纷更多?

答:农村更多吧。

问:为什么呢?

答:有养老的问题。老年人在农村的相对多一些。为什么说农村的纠纷更多,有以下几个原因。一般的矛盾主要就是家庭纠纷和邻里问题。第一,邻里问题在农村较多。邻里指的是毗邻而居的家庭之间的关系。在农村存在自己盖房子的问题。假如说这片土地上我盖了房子,别人也在那里盖了房子。建成后发现阳光照不进来,遮住了太阳。这样一来就产生了矛盾。还有就是如果地方太小东西就放不开的问题。比如稻草这类东西就放不开了。由此出现的是与土地问题相关的矛盾。这在农村比较多见,城市里不存在这样的问题。因为建筑物都是公共财产,或者说大多是公家的。大家都是租用国家的土地。那么租用的房子的话就很少有这样的矛盾。这是第一个不同。第二,农民的家庭纠纷较多。这和你们日本不同,我们这里的农民都是依靠自己的劳动所得生活的。今年的收入稍多些,生活也就稍宽裕些。收入稍低些,生活也会拮据些。所以农民年老无法劳动后就要依靠子女。如果上了年纪干不动活了,就必须由子女来照料。由此,在一些子女众多的家庭中就会出现矛盾。这也是农村比城市纠纷更多的原因。城市里不存在这样的矛盾,大部分的老年人都是退休人员,我们这里大部分都是退休的工人,有退休金。所以即使子女不给钱也能过得下去。所以这样的矛盾就少。第三,城市居民的受教育水平较高,他们的思维比较开阔。在农村受教育程度稍低,思维层次也比较低,度量也小。所以这些矛盾就相对更容易产生了。也就是说,在城市里很容易就能处理的问题,到了农村就会变得有些难以处理。

农村和城市究竟哪里纠纷更多?不能一概而论。我们比较一下前面说过的朱家角乡和朱家角镇的调解案件数量,虽然年份不同,人均的调解件数反倒是农村更少。这个暂且不论,上面有关于纠纷性质差异的意见还是得到了普遍认同。关于城市和农村的差异,我们还询问了家庭财产分割的问题。据悉,朱家角镇已经有很多家庭依据男女平等的原则分割家庭财产,纠纷较少。在镇上大多数是女儿和父母共同居住(有人解释为,这是由于与儿媳不同,女儿和母亲在感情上相处更加融洽),所以甚至听说还有女儿比儿子继承更多家产的情况。据说在农村,老年人多数是跟儿子生活在一起,因为女儿是嫁出去的,所以大多是像旧社会那样,儿子们继承家产。另外,我们在罗店镇拜访四方村朱宅生产队的黄洪生先生家时,询问了家里经济上如何负担的情况。这个家庭共8口,老黄夫妇、两个儿子和儿媳,还有两个孙子。两个儿子和儿媳都有工作。家庭开支上,每个月两个儿子分别出50元,老黄出200元,一共凑出300元。儿子儿媳出完生活费余下的工资可以自由支配。据老黄说,关于家庭财产分割这件事,要是儿子们觉得跟父母一起住没有益处了的话再分家,但是作为父母而言尽量不想分家的。笔者认为,即使在农村,传统的“同居共财”(将各人的所得归集一处,由共同的会计进行必要的支出)这一形态正在逐渐瓦解。也许因为这里是靠近上海这个大城市的近郊吧。

四、 结语

以上记录了调解委员会的概要和在朱家角镇访谈的主要内容。如开篇所述,本章并不打算就现在的调解委员会提出某个新的分析性的观点。本文的目的在于提供原始的数据,尽管是有限的。最后,写一点感想就结束吧。

第一,关于访谈的部分,并没有超出过去传授的和研究的范围。毋宁说是将过去传授的、研究的事项,以朱家角镇这一地区的事例进行了考证。在笔者的印象中,朱家角镇的调解组织依照《通则》和《条例》所规定和期待的那样,妥善地处理着日常发生的微小纠纷。将问题在基层解决,减轻法院压力,从这一点来说,朱家角镇的调解组织可以说是充分地发挥了其职能。

第二,不仅如此,这样的事实也是值得关注的。我们在朱家角镇进行调查活动是1989年11月。上文中已提过,当年9月制定了《条例》来代替《通则》,并于6月17日颁布。笔者了解此事,并且在笔者进入朱家角镇之前,上海市区的法制宣传板上也进行着新《条例》的宣传。关于这点,在朱家角镇的居民委员会有如下问答。

问:听说今年5月出台了《人民调解委员会组织条例》。这个条例和以前的通则有什么样的区别呢?新条例的特征是什么呢?

答(a):我还没看这个条例。

答(b):这个与之前不同的是,以前是以调解为主,但是现在的条例是以预防为主,调解与预防结合,也就是说以预防为主。就是要防止矛盾的发生和激化。

答(b)所说的的确是《条例》中所强调的一点(24) ,但是在《通则》施行期间这一论点也在反复提倡(25) ,所以并不是《条例》的显著特征。在访问罗店镇四方村的村民委员会时,我们也问了相同的问题,得到的回答是“没有那样的区别”。恐怕是《条例》的传达和贯彻还不够充分,这可以作为今后的课题。或者,也有可能司法机关内部的有关人员的认识是,《通则》和《条例》之间没有大的变动。

另外,如果严格遵照《通则》来讲,调解委员会的委员必须每年选举,而到了《条例》则变为了每三年进行一次改选。但是朱家角镇在以前也是采取的三年一改选的方式。据说四方村也是如此,另外四方村“由于机构改革”将调解委员减少为了1人。(附带说明,据悉四方村的调解案件88年有6、7件,全部调解成功。)

通过这一说明希望读者能够了解,上面的访谈调查结果虽然是1989年11月的,但是基本上是以《通则》为前提进行的调查活动。

第三,调解委员会是群众的自治组织,这一点被一直强调。然而也必须要注意的是,那并不是基于群众的自发性意志而组织起来的。的确,在中国,通过调解解决纠纷这一传统十分悠久。一些日常的琐细纠纷若是将其放任置之,就容易转变为大的问题(如伤害和杀人、自杀等),会给维持社会治安造成困难,人民也难以过上有秩序的社会生活。法院收到大量的诉讼,这种压力,不论对司法机关,还是对人民群众,肯定都是不利的。正由于获得了群众一方相应的支持,所以人民调解委员会才能够像网一般遍布全国,工作活跃。加之调解是以劝说教育为本,对双方达成的合意也并不具备法律的强制性。这一点,就与司法机关的审判和行政机关的调解在性质上有很大不同。所以才称之为群众性的自治组织。但是,尽管如此,调解委员会是应《通则》和《条例》中组织系统化的要求而设立的,并不是群众自发组织的调解机构由政府系统地进行整合组织后而来的。所以,准确来讲,调解委员会可以说是由政府组织起来,由群众自治运行的组织。再者,虽说是“自治运行”,但是政府制定的《通则》或《条例》详细地规范着调解委员会的工作,受到上级政府机关的监督和指导。非要说的话,其实这个组织还是政府强制设立的。

这与先前在朱家角镇访谈时笔者得到的印象是一致的。对调解委员会的信赖并非是对这个组织的信赖,而是由于对调解员个人的信赖而形成的。然而我们日本人之所以会将纠纷委以法院来裁断,不是因为信赖法官本人,而是因为信赖法院这一机关、信赖判决的权威。如果是那样的话,假设笔者上述的印象是正确的,中国的调解是将问题委以可信的人来解决,从这点可以说是延续了“人治”的传统。(26) 而且,在中国但凡比起“法制”来人们还是更加希望“人治”,今后调解委员会将继续存在发挥其职能吧。但是,当中国人认识到自己是拥有法定权利和义务的主体,纠纷由过去争论“何为人情何为道理”向争论“何为法律”的方向发展时,调解委员会也许就不得不从一个宣传法律道理、群众自我教育的机构进行蜕变了。今后,调解委员会将以什么样的形态出现,我们只有去关注历史的前进了。

(丁韵 译)

(1) 以上叙述,目前可参见仁井田陞《中国法制史(増訂版)》,岩波书店,1963年,第118页、194页、379页。

(2) 参见滋贺秀三《清代中国の法と裁判》第三章《判決の確定力概念の不存在―特に民事裁判の実態―》,创文社,1984年,原载《清代の司法における判決の性格―判決の確定という観念の不存在―》,《法学协会杂志》91—8、92—1,1974、1975年)。

(3) 中村茂夫:《伝統中国法=雛型説に対する一試論》,《法政理论》12—1,1979年。

(4) 译者注:原文为“日中战争”。

(5) 参见中国惯行调查刊行会编《中国農村慣行調査》全6卷,岩波书店,1952—1958年中关于“調停”项目。

(6) 以上叙述参考了如下文献:吴磊编:《人民调解工作基本知识》,上海人民出版社,1984年;吴磊编:《中国司法制度》,中国人民大学出版社,1988年;徐秀义、杜西川编:《居民委员会工作指南》,新华出版社,1990年;大塚胜美:《中国家族法論》(御茶水书房,1985年)第7章《中国の調停制度―その紛争解決の機構と展開過程―》,原载《Jurist》306,1964年;田中信行:《現代中国の人民調停制度》,《东京都立大学法学会杂志》23—2,1982年);田中信行:《中国における人民調解の役割》,《比较法研究》46,1984年);田中信行:《人民調停と法治主義の相克》,《岩波讲座·现代中国》第一卷收录,岩波书店,1989年;田中信行:《中国における人民調停制度の改革(上)·(下)》,《中国研究月报》1990年8月号、9月号;白绿玄:《中国の調解(調停)制度》,《Jurist》885,1987年;季卫东:《調停制度の法発展メカニズム(1)·(2)·(3)》,《民商法杂志》102—6、103—1、2,1990年;杨磊:《中華人民共和国における人民調停制度》,《修道法学》。

(7) 《通则》条文的日文翻译参考了前注中所列大塚氏论文、白绿玄论文,中国研究所编《中国基本法令集》,日本评论社,1988年。《条例》的日文翻译则参考了前注中所列杨磊论文。下文的叙述参考了前注中的论文和李春霖编《人民调解手册》北京出版社,1989年。

(8) 译者注:中文原文出自梁玥主编《行政组织法典汇编 1949—1965》( 济南:山东人民出版社,2016年)第121页,《人民调解委员会暂行组织通则》第四条。

(9) 译者注:中文原文出自陈空北《安徽省司法行政志1905—1985》第319页,附录—历史文献辑存《司法部关于﹤人民调解委员会暂行组织通则﹥第四条说明 1980年1月16日 (80)司法普字第14号》。

(10) 译者注:中文原文出自陈空北《安徽省司法行政志1905—1985》第319页,附录—历史文献辑存《司法部关于﹤人民调解委员会暂行组织通则﹥第四条说明 1980年1月16日 (80)司法普字第14号》。

(11) 虽然每一类调解委员会各自的数量不详,但是据司法部基层工作指导司发行的1989年第3期《人民调解》中刊登的统计表“说明”显示,1988年全国新设立调解委员会22,310个,其中村民委员会中新增12,343个,居民委员会中新增2,919个,工矿企业中新增2,842个,其他单位中新增4,206个。同时,村民调解委员会数量达到了全国村民委员会总数的88.7%,居民调解委员会数量达到了全国居民委员会总数的92.5%。

(12) 译者注:中文原文出自全国人大常委会法制工作委员会审定《中华人民共和国常用法律法规全书 2012年修订版》(北京:中国民主法制出版社, 2012年)第2239页,《人民调解委员会组织条例》第二条。

(13) 此前,1954年制定的《城市居民委员会组织条例》第2条第4项列出其任务之一为“调解居民间的纠纷”,1982年施行的《宪法》第111条规定居民委员会、村民委员会设人民调解委员会,1987年《村民委员会组织法(试行)》第14条也明确规定。另外,1990年1月实施了新的《城市居民委员会组织法》,1954年《条例》失效。关于居民委员会和村民委员会,参考国谷知史:《中国都市居民委員会》,《中国研究月报》1979年3月号,杉田宪治:《中華人民共和国村民委員会》,《修道法学》12—2,1990年。

(14) 关于司法助理,1981年11月司法部制定公布了《司法助理员工作暂行规定》,其中第3条已经规定了其职责为“管理人民调解委员会工作”和“指导检查民间调解工作”。

(15) 不仅仅是调解纠纷,从预防纠纷矛盾激化这一任务来说,主动调解也是必然的要求。这样的实际事例也很多。例如,司法部基层工作司发行的《人民调解》1989年第3期的“经验交流”栏目中记载了这一事例,上海市华阳路街道长一弄调解委员会独创性地委托了22名群众为“调解信息员”,通过他们的联络主动解决了纠纷。另外,从注(6)中《人民调解手册》第2章“人民调解案例分析”、注(5)中《人民调解工作基本知识》的事例介绍、长鸣编《人民调解故事集》(法律出版社,1984年)中都可以看到类似事例。这些资料也有利于进一步了解纠纷和调解的具体情况。

另外,单正平、王贞韶编《怎样打官司》(知识出版社,1983年)一书中,记载了向人民调解委员会递交的调解申请书的格式。虽然据推测这种书面的调解申请极其鲜见(《人民调解手册》第83页“实践中,书面的形式采用较少”),但是举出了围绕土地使用的纠纷案例,故将其作为纠纷的典型案例展示。

(16) 这一点与1982年施行的《民事诉讼法(试行)》第14条、1991年修订的《民事诉讼法》第16条中的规定相同。

(17) 协议书无统一格式,一般由四个部分构成:

1. 基本情况:当事人姓名、性别、年龄、成分(由本人经历和职业出身决定的阶级区分)、户籍所在地、民族、职业、住址、调解时间和地点

2. 事实经过:纠纷的事实、过程及人证物证等。

3. 调解结果:经双方当事人同意达成的协议内容。

4. 结尾:双方当事人签字或盖章、调解员签字或盖章及调解委员会盖章。

一式三份,双方当事人各一份,调解委员会保存一份。有关该格式,参考注(5)所列《人民调解工作基本知识》第82页,《中国司法制度》第321页,和《人民调解》1989年第1期第35页。

(18) 关于屡次发布不得收取调解费用的通令,参考注(5)所列田中氏1990年论文。在注(5)所列《居民委员会工作指南》第130—131页中可以看到因地域不同而要求谢礼收取费用的情况。《条例》第14条虽然看似可以理解为调解委员会的工作经费和调解委员的补贴经费是从村民、居民委员会支出的,实际上并非如此。注(6)中的《人民调解手册》第80页之后,以“如何解决调解人员的劳动报酬”为题列举了如下方式(1)由国家财政拨款中解决(2)由村民、居民委员会集资解决(3)由基层法律服务所、乡镇司法办公室集资(4)厂矿企业予以赞助。

(19) 前注中所列的《人民调解》1989年第3期的“说明”中还指出,调解纠纷总数7,255,199件中,调解成功的有6,550,593件,占90.3%,关于赡养和家庭、建筑宅基地、生产经营等纠纷的调解成功率超过90%。另外全国共设立乡镇法律服务所28,241家,其纠纷调解数量达到全国调解委员会纠纷调解数量的六分之一。乡镇法律服务所由司法助理员担任主任,3名以上工作人员构成,主要负责法律知识宣传和普及、法律咨询及调解生产经营方面的纠纷。可参考前注田中氏1990年论文(下)。

(20) 译者注:由朱家角乡志编写组编纂的《朱家角乡志》于1987年1月内部印行,印行后“司法”一节的内容编写在书中第121—122页,第三编“政治”第六章“民政司法”中的第二节。

(21) 中文原文引自:全国人大常委会法制工作委员会办公室编译《中华人民共和国法律汇编 民法·商法卷 中英对照》(北京:法律出版社, 1998年)第96页,《中华人民共和国婚姻法》第四章“离婚”中第二十五条。

(22) 实际上由于不同地区也发生过这样的事情。前注中所列的《人民调解工作基本知识》第57页:“有的调解人员把调解作为诉讼的必经程序,不经过调解,不能向法院起诉。有的对当事人不愿去调解委员会调解,或不接受调解委员会的调解,就说人家看不起人,有的强制当时人必须执行调解协议”。前注中的《居民委员会工作指南》第128页:“有些地方,调解组织和法院之间形成了一种‘地方政策’,如不经过调解,调解委员会就不给开介绍信,没有介绍信法院就不受理”。朱家角镇的事例虽与之不同,但是这种善意的主动工作中时常包含着事实上的调解优先甚至强制调解的可能性。

(23) 朱家角镇西井村的登记簿的形式收录在后面以供参考。

(24) 例如参考《法制日报》1989年8月6日《人民调解委员会组织条例概述》。

(25) 例如参考注(6)中所列《人民调解工作基本知识》第32页,《人民调解》1989年第3期《不负重托,努力进取——司法部基层司负责人答本刊问》。

(26) 高见泽磨:《罪観念と制裁―中国におけるもめごとと裁きから―》(收入《シリーズ世界史への問》第5卷,岩波书店,1990年)一书中说,中国的纠纷是通过“说理—心服”这种构造来解决的,但是无论是晚清以前还是现代,因为缺少对仲裁人的信赖的条件,仲裁人和被仲裁人之间没有信赖关系。这一点让笔者感觉很奇怪。谁会请不信任的人来解决问题呢。诚然,在中国,无论是调解还是审判,大概人们对于其机关组织和工作程序的信赖是淡薄的。然而,正是因为信赖在其中工作的人,人们才前来请求帮助解决问题,此时,“说服—心理”的构造就是不是就产生了呢。即使是晚清以前,人们明知高风险和高成本,也要到州县进行诉讼,大概是因为相信知州和知县的话肯定会理解和支持自己的主张。“在当时的中国,认为官员必备的素质”是“能够立足百姓之上、应对多种状况并进行最恰当的治理,这样一种真正的道德能力和出色而健全的人格”(岸本美绪:《明清時代の郷紳》,收入《シリーズ世界史への問》第7卷,岩波书店,1990年,第47页),应当认为正是这种对官员的个人素质的信赖,支撑着人们去寻求裁决的动机。而且,问题不在于人们是否直接认识主事的官僚。官僚的地位和身份就是人们信赖的源泉。虽然这与现在居民对调解员的信赖有些不同,但是从性质上有一点是相同的,那就是信赖人而非信赖机关组织。

<登记簿的形式>

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。