——以松江府、太仓州为中心

稻田清一

序言

1989年11月,继前年考察江苏省苏州市郊外的一些市镇后,我们又考察了位于上海市郊外的两个镇——上海市青浦县朱家角镇和该市的罗店镇。(1) 当时选定这两个镇并没有特别的理由。我们列出了若干历史悠久,现存清代编纂的镇志,且至今经济活动较为活跃的上海直辖市所属市镇,再结合中国方面的情况,从中作出选择。这样可谓是偶然选出的两个镇,从镇的行政区划形式上来看,形成了鲜明的对照。

20世纪80年代上半期政社分开以后,中国各地由乡政府取代了原有的人民公社。另一方面,在农村地区的城市性区域,也就是所谓的市镇,规模较大的地方被设置了镇的建制,并且作为县属镇,设有和乡镇府同级的镇政府。于是,一些地区出现了镇政府和乡政府并立的情形,镇政府仅管辖镇的街市区域,而乡政府虽然在镇内拥有政府建筑,但在行政上却管辖镇周边的农村地区。青浦县朱家角镇就是其中之一。朱家角镇面积仅为1.2平方千米,居住有5233户13304人,拥有29家企业(上海市营6,青浦县营10,镇营10,学校经营3)和129家商店。而围绕该镇的朱家角乡面积达46.19平方千米,人口为7052户24544人,有18个乡营企业和88个村营企业(此次考察的县、区、镇、乡的概况参见表一)。

表1 青浦县、朱家角镇、朱家角乡、宝山区、罗店镇概况

*表中数字皆由当地相关部门出示,为大约数字。

① 仅为工业生产额。除镇营企业生产额外,亦包含镇内其他行政单位经营部分。

② 不含辖区内国营企业生产额。

照片1 罗店镇农村地区的“统一规划”模型

照片2 朱家角镇的景色

与之相对,罗店镇的行政系统是街市区域及其周围13个行政村皆由镇政府统一管辖。罗店镇的农村地区,自20世纪70年代末以来实施“统一规划”、“统一计划”,积极推进改造。我们也亲眼见到其部分成果,沟渠和道路呈棋盘格状分布,耕地也随之规划齐整。而且,原来138个自然村被合并成38个“农民居住点”(称为新村),各居民点整齐排列着新建的两层楼房住宅。此一农村改造的典范便是江苏省江阴县的华西村(2) 。目前镇的街市区域也正在实行“规划”。

市镇存立于与周围农村的密切联系之上,两者间是所谓共存共荣的关系,这一点现已广为人知。在这样的关系中,镇和乡行政系统的割裂,成为阻碍两者进一步发展的主要原因。朱家角镇长周善明说过:“我们也想让镇进一步发展,比如建设住宅和工厂,然而土地不够。”如果镇的发展停滞不前,附近的农民也会感到诸多不便。因此,乡、镇行政系统一体化成为一个必须解决的问题。(3) 实际上,朱家角已决定于1991年1月20日进行乡镇合并,1991年1月初森正夫二次调查该镇时得以确认此事。

当然朱家角镇和罗店镇的土地条件有所差异。青浦县素产大米,解放前,朱家角镇作为大米的集散地十分繁荣,县东部观音堂地区(现凤溪乡)出产的“观音薄稻”在上海非常有名。该县现在仍遍布江南地区典型的农村风光。另一方面,宝山区曾是著名的棉花种植地,解放前罗店镇的“花行”、“布庄”鳞次栉比。现在该地拥有以宝山钢铁厂为代表的300多家国营企业,已然成为大工业城市上海的一部分,道路等设施完备。只是这样简单地对比两个镇就得出一般性结论确实有些草率,但是仅就行政区划而言,可推断江南地区将从原来朱家角镇这样的乡、镇并立型向罗店镇这样的乡、镇合并型转变。

那么,这种将镇及其周围农村作为同一个行政区划的想法,在历史上是从何时开始的呢?这样提问或许有些奇怪。因为众所周知,作为商业城市的市镇自宋代出现以来,就一直是农村地区的流通中心和中心城市,成为联系邻近各村的媒介,同时也是与其他地区的连接点,在地域社会统合中发挥了重要作用。

但是,这些市镇在大多数情况下,在行政区划上与周围的农村并无任何区别,更奇特的是,一个镇被划分为若干行政区划所属的现象也屡见不鲜。现在,乡镇合并的地区自不必说,即便是在乡镇并立的地区,也没有空间上作为整体的一个镇,被划分成2个以上的镇或乡所属的情况。但是这种状况在清代以前十分常见,而且当时很难找到镇所特有的行政机关如镇政府等。我们拜访中国的政府机关时,相关负责人一定会首先简要介绍一下沿革。在镇政府,此一说明从镇名最早见诸文献的时候开始,朱家角镇始自明万历四十年(1612年),罗店镇始自元代至正年间。然而在他们的说明中,镇里的一些行政机关或是以镇为单位的行政区划均出现于民国以后。

笔者认为这些机关或是行政区划的开端可以回溯到民国以前。究其原因,笔者之前分析一个住在江苏省苏州府吴江县农村的地主所留下的日记时,发现太平天国时期吴江县各市镇都设有“局”这一机构,这个“局”与以市镇为中心的各地区的行政之间或许存在某些关联。(4)

因此,本章的研究力图阐明,原本在行政区划上与农村并无区别,而且经常分属多个行政区划的市镇,是在何时,又是如何,被重新编成延及民国时期乃至现代的以市镇为中心的行政区划的,并对造成这一转变的江南社会的结构性变化加以探讨。

一、 关于镇董的称呼

清末民初编纂的江南地方志中经常出现“镇董”一词。所谓“镇董”,大概意为“镇的干事”,与之相似带有“董”字的词语还有“城董”“乡董”“董事”“经董”等等。以上所说的各种“干事”究竟是指什么呢?

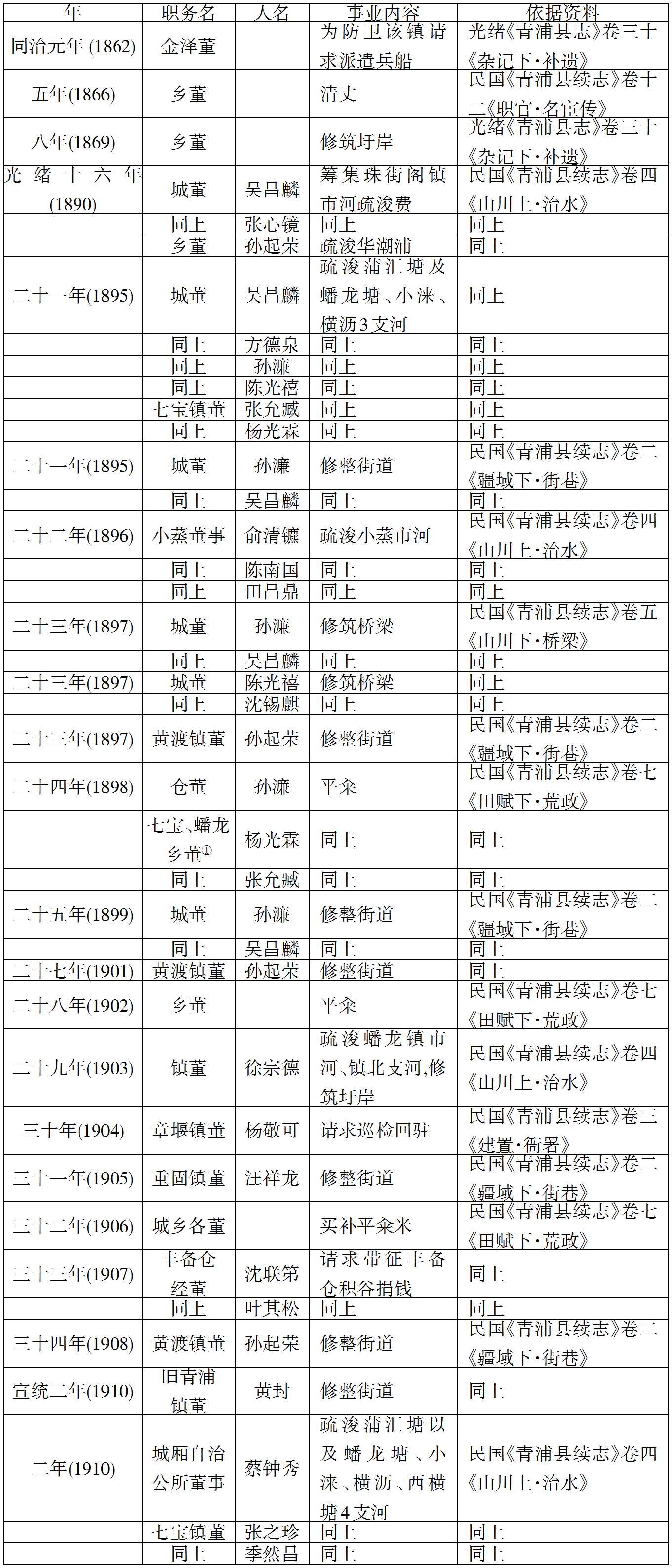

表二择取青浦县里以“镇董”为代表的带有“董”字的职务名,将之按年代顺序排列。从该表首先可以注意到,职务名前所加词语的性质可大致分为两类:一类是某种机构名称,如光绪二十四(1898年)年的仓董,光绪三十三(1907年)年的丰备仓经董等等;另一类是以金泽为代表的地名。关于前者,除丰备仓外,一般还冠以善后局、团练局、水利局,或者善堂、会馆、公所名等,这些都是指各相关机构的干事。而笔者在此想特别探讨的是后面一类。

表2 清末青浦县的职务名

* 光绪二十八年平籴参照本章第6节

① 原文为“七宝、蟠龙乡董杨光霖、张允臧等”。光绪二十一年此二人被列为“七宝镇董”,故此处应是省略了“蟠龙乡董”的姓名,仅列举“七宝乡董”的姓名。

笔者对表二所列职务名前冠以的地名——金泽、七宝、小蒸、蟠龙、黄渡、章堰、重固、旧青浦——进行了考察,发现全部为青浦县内的市镇名。由于它们基本上都是加在“镇董”这一职务名之前,所以这一结果理所应当,但也有例外。比如,称“董”(同治元年)、“董事”(光绪二十二年)、“乡董”(光绪二十四年)的时候,也和“镇董”一样被冠以市镇名。而且,张允臧、杨光霖二人在光绪21年被记为“镇董”,光绪二十四年又作为“乡董”出现。综合以上事实可知,虽然“镇董”、“乡董”、“董事”等称呼未必统一,但县内各地确实存在着与某个特定市镇密切相关的干事这一职务。另外,因为一般一个县里只有一个“城”即县城,故“城董”的“城”也可视作地名。而且,县城驻有知县,有其作为行政城市的一个侧面,与此同时,也和其他普通市镇一样具有商业性集落的功能,现在一般将没有城墙的县政府所在地称为城关镇。顺便说一下,现在青浦县城的所在地,在明万历元年(1573年)县衙移至此地以前,是叫作唐行镇的集落,现在(1980年以后)叫作青浦镇(上海市青浦县县志编纂委员会编《青浦县志》[上海人民出版社,1990年]第二编建制,县城)。因此,可认为“城董”是和“镇董”性质相同的职务在县城地区的称呼。

查阅同时期的地方志可以发现,在青浦县邻近的一些县中,也有职务名应起到与青浦县主要被称为“镇董”的职务同样的作用。该职务同青浦的情况一样,在各县也有形形色色的名称,但每个县都有自己最主流的称呼。比如松江府华亭县称“庄董”,同府上海县称“局董”,太仓州及同州镇洋县称“镇董”,太仓州嘉定县及宝山县称“厂董”等等。这些职务名前的地名未必全都是市镇名,但是其与市镇名一致的比率,与县相比要高出不少。以华亭县为例,表三将其庄名和市镇名一一对照。这些庄名来源于市镇、著姓、塘港、寺庙等等(光绪《重修华亭县志》卷一《疆域·乡保区图》)。华亭县的一致率与前述其他各县相比明显偏低,但是也有近半数一致。

综上所述,清末江南地区存在着与特定市镇密切相关的干事这一职务,被叫作“镇董”“乡董”“城董”“庄董”“局董”“厂董”等各种各样的名称。本章按青浦县的叫法,将之统称为镇董。这不仅仅是因为该职务多被冠以市镇名,还因为通过后面的阐述可以明确,镇董这一称呼更好地反映了其由来、存在形式和作用等。

从表二中还可注意到另一个特点,即同一人名反复出现。前面提到的光绪二十一年和二十四年的张允臧和杨光霖便是如此,除此之外,光绪十六年、二十一年、二十三年都可见吴昌麟,光绪二十一年、二十三年、二十四年都可见孙濂,光绪十六年、二十三年、二十七年、三十四年都可见孙起荣,光绪二十一年、二十三年都可见陈光禧等。另外,再看“事业内容”一栏,同一人物在不同年份,亦或是在同一年,也并非只开展某一类事业。因此,镇董这一职务,不是为某一时期某一事业而设的临时的职务,而是具有持续性,从事着与特定地区相关的各种工作。笔者在此先讨论前者,后面一点将在下文中涉及。表二中的人物能够确认其事迹者极少,其中孙起荣的传称其“董乡政三十余年”(民国《青浦县志》附编),黄封的传称其“董地方事甚久”(同上),由此可推断镇董是由特定的人物长期担当的职务,而非一时性的临时职务。

表3 华亭县庄名、镇名对照表

* 根据光绪《重修华亭县志》卷1疆域,乡保区图及镇市制成。

另外再补充一点,从“七宝镇董”张允臧和杨光霖的事例亦可知,同一时期同一地区的镇董未必只有1人。

那么,镇董中都有些什么样的人物呢?这个问题将在下一节中进行探讨。

二、 两种镇董像

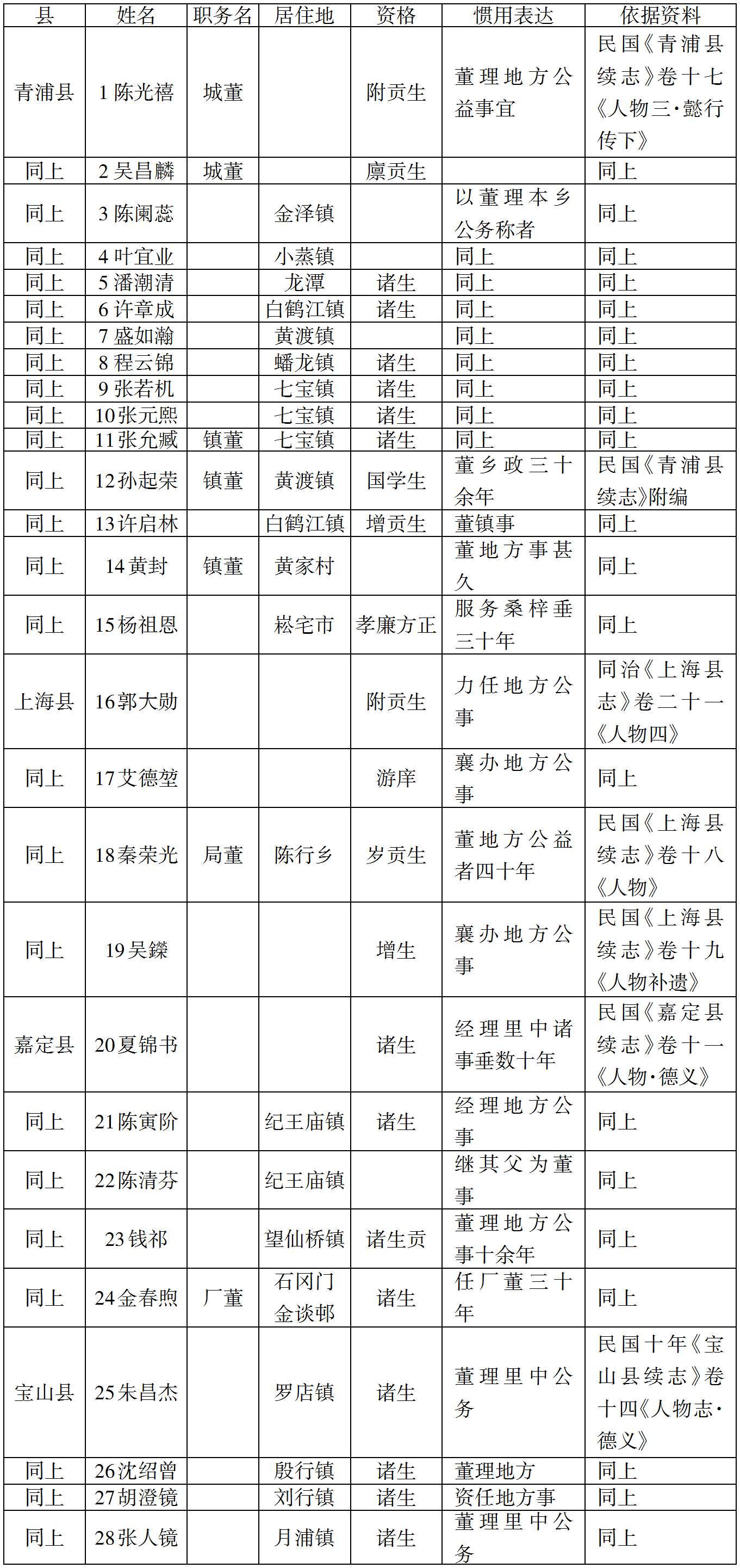

如前所述,明确作为镇董而列出的人物中,得以知晓其事迹者非常有限。但是,之前孙起荣和黄封传记有“董乡政三十余年”“董地方事甚久”等语,应是列传表示人物担任镇董一职的惯用表达。表二中出现名字的人物,除孙起荣、黄封外,“城董”陈光禧也有“董理地方公益事宜”的记载(民国《青浦县续志》卷十七《人物三·懿行传下·陈镳传》)。若留意这样的语句而重新阅读地方志,可以发现不少人的传记里都有类似的表述。表四列出了这些人物的居住地及科举资格(2吴昌麟的传中虽无“董地方事”等记载,但据表二可明确知道其为“城董”,故列入表中)。

从该表可直接看出,其中所列人物——即被认为担任过镇董的人——大部分都居住在市镇,而且大多通过了第一阶段的科举考试,取得了生员资格。

科举层级中属于最下层的生员,在中国社会——尤其是明末清初以后的中国社会中,作为构成一个阶层的独特存在而引人注目。(5) 他们虽然不是官吏,但作为预备官吏享有若干特权,是官与民之间的联结点。他们既作为下层乡绅处于地方社会统治体制的基层,以官员权威为背景管理当地民众,甚至谋求私利私欲。又作为地域社会中知识道德的领导者,在民众之间发挥着舆论形成者和代言者的作用,有时也站在民众反乱的前头。(6) 担任镇董的人大多属于具有这样两面性的生员阶层,该事实对思考镇董这一职务的性质来说十分重要。

但是,表四所列镇董们的传记都存在一定的倾向。他们的传记大多记载于地方志的《德义传》或《懿行传》,结合其人格或行为中的一些德性来讲述。其中所赞扬的德性,除了对父母的“孝”(20夏锦书、22陈清芬、23钱祁),对兄弟的“友爱”(14黄封、22陈清芬)等与家族内部相关的,还有乐善好施积极参与“善举”(慈善事业)(17艾德堃、20夏锦书、21陈寅阶),“留意世务”高度关心地域社会问题等(18秦荣光)。此外,也有他们作为镇董开展事业时的公正与公平无私的态度(12孙起荣、15杨祖恩、23钱祁、24金春煦)。镇董们通过践行以上德性,树立起威信,时常调解当地人们的纠纷(12孙起荣、13许启琳),从而赢得“乡望”(地域社会的名声)(12孙起荣、25朱昌杰、26沈绍曾、28张人镜),同时也得到知县的重视(2吴昌麟、12孙起荣、15汤祖恩)。

这样的镇董形象,特别强调前述生员形象中后一个侧面,即处于官与民的连接点并代表着地方社会,让人觉得描述得有些过于完美。实际上,镇董层是承担地方志编纂的阶层,因此地方志所描绘的镇董形象,可以说是他们的自画像或理想形象,他们希望别人这样来看自己,或是希望自己成为这样。

清末苏州的大乡绅且有进士资格的冯桂芬(1809—1874年),作为当时统治阶层中的改革者,是一位非常开明的人物。他有一篇题为“复乡职议”(《校邠庐抗议》卷上)的提议。其中冯桂芬从维持地方治安的观点出发,将太平天国以来的团练和保甲等原有地方组织进行了比较,高度评价了团练的有效性。

表4 镇董的居住地以及科举资格

* 9张若机与10张元熙,21陈寅阶与22陈清芬为父子。

究其原因,冯认为是由于各组织领导者性质的差异,原有组织的领导者地保、甲长等都是“贱役”而非“官”,与之相对,团练的领导者“绅士”是“非官而近于官者”。于是他提出以下维持治安的办法。每100家选出一个副董,每1000家选出一个正董,授予他们一定的裁判权,而副董和正董须由生员以下的人出任。将正副董限定在生员以下,一般认为是为了避免举人、进士等上层乡绅为此一繁琐的职务所累,而主张“惟官能治民”的冯桂芬所期待的正是“非官而近于官者”的生员阶层。

冯桂芬的此项提议以团练为原型,下文将提到,团练以镇董为中心而组织,可以说正副董的原型正是镇董。苏州的大乡绅冯桂芬对镇董所期待和强调的,只是生员处于统治体制基层这一侧面。冯桂芬描述的镇董像和镇董自己描述的镇董像之间存在很大差距,这里应予以注意。

三、 镇董层的经济基础

关于镇董层的经济基础,从地方志里很难找到足以直接窥见其状况的资料。因此,在此介绍出生于浙江省桐乡县乌镇的文学家茅盾(本名沈德鸿,1896—1981年)的家族背景。根据他的自传《我走过的道路》(上)(人民文学出版社,1981年),沈家的祖先在茅盾曾祖父的祖父时,即茅盾5代以前,从乌镇近郊的农村迁至镇上,开始经营一个小烟店。而茅盾的曾祖父颇有经商才能,先后去上海、汉口做生意,生意成功后以捐纳得广东候补道官缺,之后任代理梧州税关监督,一边又在故乡古镇开了纸店和杂货店。他于1897年回到家乡,3年后病故。代替长年在外的曾祖父而代表乌镇沈家的是他的两个儿子(茅盾祖父及其弟),他们都有生员资格。茅盾关于其祖父的为人介绍了下面的逸事。

祖父的行为,如其字(字砚耕,善书法——引者注)。他从不拜谒富府,不干涉地方上的事,不愿意过问地方上的事。本镇绅缙每逢公议某事,必致祖父参加,但他都婉言辞谢(前引书,第13页)。

这里所说的公议地方事的缙绅,就相当于本章所说的镇董。茅盾的祖父虽未曾参加他们的集会,但确为与他们同等、同性质的人物。其家族以商业为经济基础。前面曾提到,镇董们大多数居住在随商品经济发展而兴起的市镇中,结合这一点考虑,茅盾的家族也不例外。而且,如下文将讲到的,镇董们开办各项事业的财源大多依靠“商捐”(商人的捐款)。由此可知,镇董或被认为适合担当此职的人,都与商业有着紧密的关联。

茅盾的家族在郊外没有田地(前引书,第22—23页),但并不能认为旧中国中地域社会的有实力者都与土地占有毫无关系。就表四所列人物,很难举出直接证明这一点的材料,而以下有关疏浚俨傥浦的资料可作参考。俨傥浦是跨居嘉定县和青浦县的水道,自嘉靖年间起,嘉定县的纪王庙镇就屡屡向青浦县提议开浚一事。但是,双方很难达成共识,除道光十三年(1833年)疏浚过一次外,皆未能落实,青浦县境内的水道淤塞尤为严重。直到光绪十二年(1886年),两县终于实现合作,俨傥浦全线得以贯通。当时合作的理由称,俨傥浦的开通“不独于纪镇商业大有关系,且青邑之观音堂、重固等镇,交通亦便,而沿浦两岸农田灌溉,均可无忧。”(民国《嘉庆县续志》卷四《水利志·治迹》)和商业、交通的便利一起提及的,还有对农业灌溉的益处,这应该不只是权宜之语。从表二可知镇董们经常开展水道疏浚事业,这表明他们对周边农村地区的农业灌溉抱有深切的关心,暗示了他们也是在周边农村地区拥有土地的地主。

在此次调查访问的朱家角镇和罗店镇,谈到解放以前的地主时,当地人都强调,市镇内居住的地主里兼营工业和商业的“工商地主”比例很高。所以,在此先介绍一下罗店镇土地改革时的数据。表五中,笔者对1950年制成的“罗店镇出租土地户调查统计表”进行了一些补充,该资料由50年代上半期时就职于罗店镇供销社的张家法提供。

“罗店镇出租土地户调查统计表”制成时,距本章所讨论的清末已经相隔数十年,其中还包含技师、会计师、律师等等清末不存在的职业,但是其基本趋势想必没有太大变化。而且,该统计表只是针对将土地出租给佃户的人进行了统计,并没有展示当时罗店镇(7) 全部居民的土地占有状况。但根据此次统计的性质,以及统计中包含相当数量的零星土地占有者这一点,可认为该表大致囊括了大规模土地占有者的情况。

各职业每户平均占有土地面积,除共有土地外,纯地主以94.5亩高居榜首。但纯地主仅有8户,在出租土地的494户中只占到1.6%。而商店经营者户数为152户,占全体30%多,拥有土地面积达3109亩,为全体的35%,两项皆占最大比重。其每户均占面积20.5亩,并不算很大,按张家法的说法,镇里有两户出租面积超过300亩的最大的地主,他们都是商店经营者,所以各户间的差距还是很大的。顺便说一下,第3位是出租面积为212亩的纯地主。

此外,出租土地者所从事的职业也多种多样,充分显示出旧中国的特征,即不管本业为何,只要有条件就会进行土地投资。其中,正如此次调查中当地人强调的,所谓的“工商地主”,尤其是商人地主,无论是在总量上,还是在一户的土地占有规模上(此处不是指平均,而是指镇里最大规模的土地占有者为商店经营者),所占比重都很大。在罗店镇,“工商地主”和纯地主合起来,占到出租土地者总户数的33.8%,所有地面积占45.8%。镇董们即来源于这一群体。

如上节所述,担任镇董的多为生员。已有研究指出,生员阶层的经济状况不一,未必都生活富裕。(8) 但是,从下述镇董在开办各项事业时所起到的作用来看,不可否认至少镇董级别的生员里不乏资力雄厚者。

表5 罗店镇出租土地户各职业统计(1950年)

* 根据张家法提供的“罗店镇出租土地户调查统计表”(1950年制成)制成。

* 原表数字中明显讹误之处已作更正。

* a户数一栏( )内为除以出租土地总户数494户的比例,b所有地面积总数一栏( )内为除以出租土地494户的总所有地面积8882亩的比例。

照片3 张家法

四、 镇董的工作

镇董开展的事业涉及诸多方面,从表二中亦可窥知一二。这里主要依据表四所列镇董们的传记,并参照表2等进行考察。

表四12孙起荣的传中,列举了四项他所开展的事业,分别是平籴、疏浚水道、修整街道、设置路灯。其中,如“濬河赈荒诸要政”(27胡澄镜)所说,救济事业和水利事业被认为是最重要的事业。这两类事业的相关记录的确不胜枚举。比如关于救济,除上述以外还有24金春煦、26沈绍曾的事例。而关于水利的事例更多。在疏浚水道方面,有镇董参与疏浚吴淞江等干河的记载(20夏锦书、22陈清芬),但镇董并非仅凭一己之力就能完成这样规模的工程,他们或是在地方官的主导下做一些辅助工作,或是承担某一段的区域。镇董名副其实地作为主体而开展的,是疏浚与地区紧密联系的支河或流经街市区的市河。除此之外,还有修筑圩岸(15杨祖恩),修筑海塘(26沈绍曾)等等。另外,18秦荣光代表地方向官府申请,对某条河渠疏浚费用的承担区域进行合理化调整,这也是镇董和水利相关一个事例。

当然,修筑街道、设置路灯也不是孙起荣偶尔为之的特殊事例。实施过前者的还有“城董”吴昌麟、孙濂,“重固镇董”汪祥龙等(表2)。另外,在与之性质相同的修筑桥梁方面,也有“城董”吴昌麟、孙濂,以及陈光禧、沈锡麒(以上见表2),“乡董”胡祖德、汤学钊(民国《上海县续志》卷四《水道上·桥梁》)等例。在设置路灯方面,嘉定县有较多事例(民国《嘉定县续志》卷六《自治志·自治事业》)。

除上述外,镇董们还开办了以下诸多事业:设立善会善堂(18秦荣光、27胡澄镜),参与慈善家设置的义渡的运营(民国《上海县续志》卷十八《人物·康梓钦传》);致力于教育事业,开设义塾和书院(18秦荣光)以及后来的小学堂(14黄封)等;在同治年间太平军攻入当地时,采取防卫措施,组织团练;在太平天国灭亡后,指导土地丈量,奖励开垦荒地(表2及21陈寅阶)。此外,应当是在20世纪初,还试图振兴因“洋靛”侵入而衰落的当地制靛业(14黄封)等等,镇董们确实开展了方方面面的活动。

但是,以上所举各项事业,除团练等部分外,在镇董这一职务出现以前也在持续开展。比如嘉庆十八年(1813)上海县举人陆旦华“性诚笃,好为善,濬河及散赈各善举,无不乐助”(同治《上海县志》卷二十一《人物四·陆钟秀传》)。救济和水利这两项镇董最主要的事业,在这里被当做“善举”,与陆旦华的个人意志联系在一起。当然如前所述,担任镇董的人中也有部分是出于他们自身的意志,这一点从茅盾祖父的事例中可以知晓,若逐一去读表四所列镇董们的传记,可能只会对此人的主观意志留下印象。但是,若像本章一样,将他们的传记同水利、荒政等地方志的其他部分进行比较、讨论,则可知这些因各自的个人意志而偶尔为之的“善举”,在镇董这一职务下,逐渐成为制度化的“地方公事”或“公务”(表4)。这一点从以下事实中亦可明了。

开办上述各项事业时,提出建议是镇董的重要任务之一(23钱祁“多所建白”),而在实施的过程中镇董也要“躬督之”(15汤祖恩)。但是,与其说镇董的职责是现场监督,不如说是从更高的立场去指挥、领导事业自发起到结束的全部过程,其中最核心的工作是筹措和管理事业的费用。

正因如此,镇董们的传记里常常对其公正无私的态度加以赞赏。虽然某些事业可以得到地方官府的拨款,但大体非常有限,完全没有得到资助的也很多。于是,镇董们采用了依靠“捐”(捐款)的方法。“捐”的筹集办法有好几种,其中之一是镇董自己出资捐钱(民国《青浦县续志》卷二《疆域下·街巷附城乡路政》),但规模一旦变大,这种方式就十分勉强。因此,还要向当地民众募捐,根据各人拥有的土地面积,每亩按一定金额征收(如前引书卷四《山川上·治水》,宣统二年条)。这是一种处在传统编夫法(照田派役)的延长线上的方法,被称为编析法。(9) 但该方法仅用于水利事业。这一时期特有的且被广泛采用的方法是,依靠市镇内居住的富人,特别是商业相关者的捐款。例如青浦县捐款的是“典铺、殷户”(前引书卷三《建置·城池附城内濬河》),“本镇各铺户”,“各行户”(前引书卷四《山川上·治水》)等。此方式被推进到极限便是在上海县各镇出现的“商捐”(民国《上海县续志》卷五《水道下·治迹》)。“商捐”又被称为“商铺月捐”(同前引,光绪九年及二十二年条),由此可知这是每月向商店征收的“捐”(捐款)。上海以“商捐”为财源,经常性地开展水道疏浚。(https://www.daowen.com)

此外,像“商捐”一样常规化的“捐”还有“茶捐”。所谓“茶捐”,是指茶馆每卖出一杯茶就有义务缴纳的一定数额的“捐”(民国《青浦县续志》卷七《田赋下·茶捐附》)。在青浦县城区,“茶捐”最初为每杯茶1文,光绪三十一年、宣统二年又各加捐1文,充作修筑街道、组织团练、课桑局培植(桑树)、设置路灯等经费(同前引)。而且,此处夹注云:“各乡镇茶捐亦大抵充地方公益经费。”由此可知,“茶捐”是本章叙及的镇董们开办事业的有力财源之一。另外,还有一些事例表明“茶捐”也可用作水利事业费(民国《青浦县续志》卷二《疆域下·街巷附城乡路政》,光绪三十一年条,及民国《镇洋县志》卷三《水利》,光绪十九年、二十三年、二十五年各条)。

无论“商捐”还是“茶捐”,虽说是“捐”(捐款),但像前述一样常规化以后,就无异于实质性的附加税了。镇董开办各项事业大多依靠这样常规性的财源,这说明因各自的个人意志而偶尔为之的“善举”逐渐被制度化。而且,镇董们开办的各项事业,大部分为清末宣统年间的自治事业直接继承。

关于镇董开展各项事业的财源,此处还必须指出其另一大特点。根据“商捐”、“茶捐”可以明了,这些财源与商店和茶馆集中的,作为商业城市而存在的市镇有着密不可分的关系。只有以市镇的存在为前提,镇董们才得以开办上述各项事业,反过来说,开办上述各项事业也必须要有镇董这一职务。正因如此,本章将这一被叫作“镇董”、“乡董”、“局董”、“厂董”等各种称呼的职务统称为镇董。

关于本章所称的镇董,学界已有研究,如小岛淑男研究苏州府的“区董”,大谷敏夫和本章一样,以松江府、太仓州为中心,研究“乡董制”和水利事业的关系。(10) 本章起草之时,从以上两位的研究中获得很大启发。小岛的论文指出,清末的地域社会中存在着为推进治安维持和水利事业而设的职务。大谷的论文指出,在清末确立的“乡董制”之下,水利事业费逐渐捐纳化。但以上两篇论文仍有未能充分探讨的问题,即“区董”或“乡董”是与什么样的空间结合而存在的,换言之,“区董”或“乡董”是在怎样的空间范围内开展某项事业的。从这个观点出发,可得到的结论之一是,他们的活动与市镇这一空间密切相关。正因如此,本章将他们统称为镇董,这一点前面已有所叙及,故不再赘言。

但是,还有一点也值得探讨。镇董们确实经常开办以市镇内部的街市区为对象的事业,如疏浚市河、修筑街道和桥梁等,但他们的活动范围不仅仅局限于此,而是扩展到市镇周围的农村地区。如表二中有疏浚市镇郊外河渠的事例。光绪十六年,(黄渡)镇董孙起荣负责疏浚的华潮浦位于黄渡镇南郊(民国《青浦县续志》卷首“黄渡区域图”)。光绪二十一年一栏,蒲汇塘横贯七宝镇东西,小涞、横沥分别位于七宝镇的西北郊和北郊,蟠龙塘在蟠龙镇的南郊(同前引“七宝区域图”及“蟠龙区域图”)。(11) 另外,圩岸的修筑也是在市镇郊外进行。正是因为上述事实,小岛和大谷都没有使用让人联想到“点”的“镇董”一词,而是用了“区董”、“乡董”这样让人联想到“面”的称呼。但是这个“面”指的应当是与县城、市镇等城市地区的“点”相对的,区域范围模糊的农村地区。本章所说的镇董是否有固定的管辖区域,与原有的行政区划又有怎样的关系,(12) 以上诸点将在下文探讨。

五、 镇董管辖区域及其起源

光绪《重修华亭县志》根据明正德年间(1506—1521年)编纂的《松江府志》,对原来县以下的乡村行政区划记载如下:原为乡—保—里—村,今(即正德年间)则为乡—保—区—图(光绪《重修华亭县志》卷一《疆域·乡保区图》,附乡保里村)。接着该县志考证了乡村行政区划名的起源,根据数人的墓志铭,指出乡、里、村在唐代已经存在;根据宋绍熙年间(1190—1194年)的《云间志》,推断保始自宋熙宁年间(1068—1077年)行保甲之时;根据《明史食货志》,指出区是随着明洪武年间(1368—1398年)设置负责征收一定区域税粮的粮长而被划定的。

此外关于图,该志根据顾炎武《日知录》指出其始于元代,并引用了《嘉定县志》“图即里也。以每里册籍首列一图,故名曰图”的记载(同前引)。此处的里并非唐代的里,而是明代里甲制的里。无论如何,在明代具有实质性意义的乡村行政区划是粮长管辖的“区”和里甲制下的“图”。但是这些区划在明末里甲制度崩溃以后,经过曲折发展,到清初的顺庄编里时,已经失去实质性的意义,仅仅只是作为地方区划的名称而被保留下来。(13)

而在清末19世纪的华亭县,出现了由几个图合并而成的“庄”这一区划名。税粮的摊派和救济事业等使用的区划名是“某庄某图”,而非“某保某区某图”(光绪《重修华亭县志》卷1疆域,乡保区图)。这个“庄”正是本章统称的“镇董”,即华亭县的“庄董”所管辖的区域。

可见19世纪江南地区存在着镇董管辖的一定区域,有别于明末以来的乡—保—区—图。以下的材料也可佐证这一点。清末宣统年间(1909—1911年)太仓州实行地方自治时划定了1城24乡的自治区域,依据的便是“旧时镇董所辖区域”(民国《太仓州镇洋县志》附录·自治)。另外,嘉定县划分地方自治区域之初,虽也曾考虑将原有的“厂”这一区域进行分割、合并,但最终仍按以前的区域定为1城33乡。究其原因,县志指出“厂”有“厂界”(厂域)和“厂董”,“畛域之见”(界限的观念)颇深,各方意见未能统一(民国《嘉定县续志》卷一《疆域志·自治分区》)。上述这些在宣统年间最先成为自治区域的区域,正是镇董管辖的区域。那么,镇董管辖区域与明代以来乡—保—区—图的乡村行政区划之间,有怎样的关系呢?

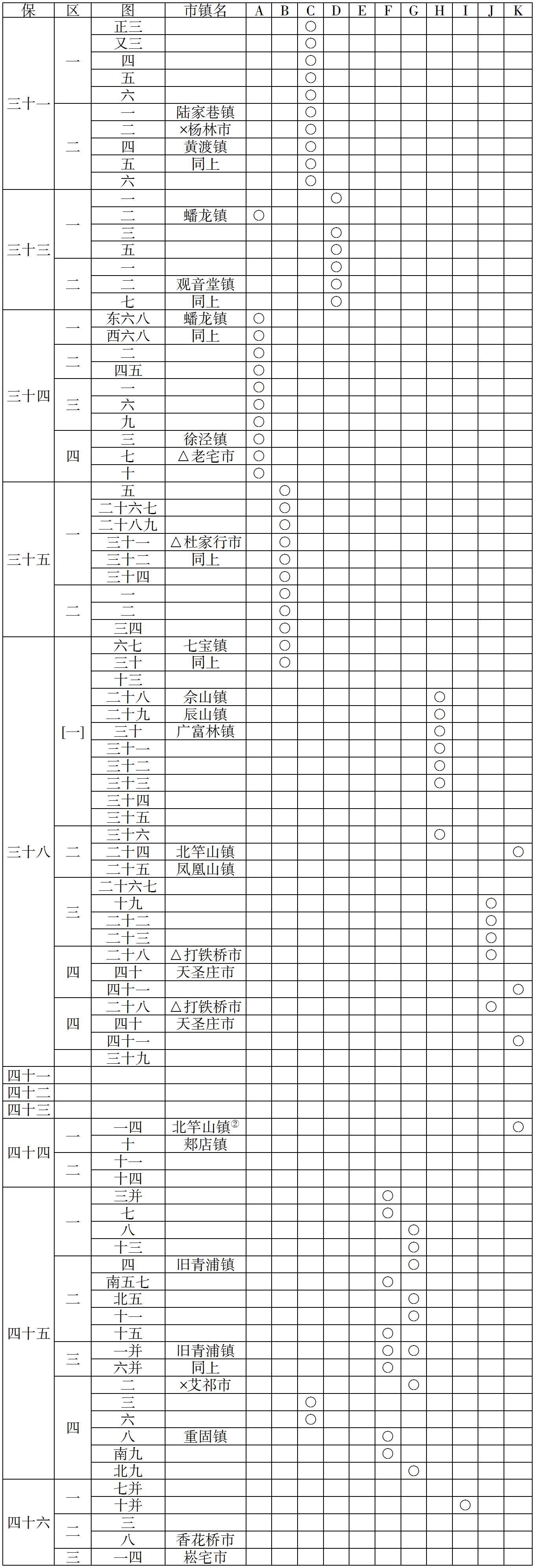

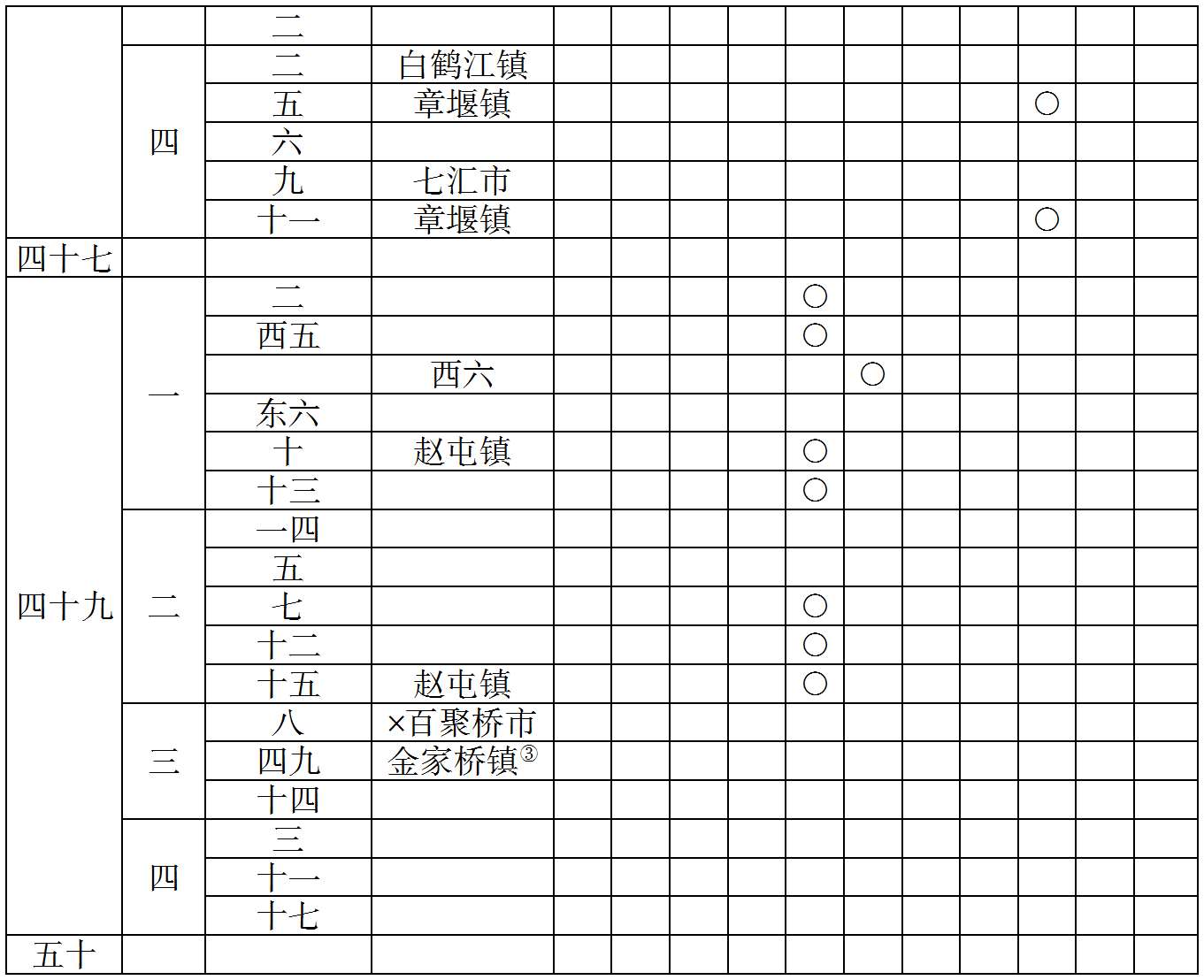

光绪二十八年(1902年),青浦县前一年刚遭受了水灾,又适逢青黄不接,为度过难关,该县开展了平籴。在县内乡村地区划分了11个区域,由各个区域的镇董(原文为乡董)负责实施(民国《青浦县续志》卷七《田赋下·荒政》),而各镇董负责的范围以图的名称表示。

此即青浦县的镇董所管辖的区域,相当于之前介绍的《太仓州镇洋县志》所说的“旧时镇董所辖区域”和《嘉定县续志》所说的“厂界”。基于这一记录,表六展示了镇董管辖区域与原来乡—保—区—图的乡村行政区划之间的异同。该表左侧部分为原有的行政区划(乡的范围过大,没有意义,故省略),中间列出了该图内分布的市镇,右侧部分是镇董管辖的范围,已经在每个镇董负责的图上标上了○的记号。从该表可以看出,这些图并未覆盖全县范围。但是,表中只要有一个11个区域的镇董所负责的图,该图隶属的保、区中的其余所有的图都不会进行省略,全部被列了出来。因此,右侧部分一个○记号都没有的图,应该属于这11个区域以外的镇董管辖。

比较表的左侧和右侧,首先可以注意到,图自身基本没有变化。只有1个例外,原隶属四十五保三区的一并图被划分为上、下两部分,一并上图归F“重固乡董”的管辖,一并下图归G“旧青浦乡董”管辖。(14) 从原有的行政区划到镇董管辖区划的转变,是以图为单位重组其隶属区划的过程。与图不同,原来保、区的范围却几乎没有被保留的倾向。纵向来看该表右侧各栏,越过虚线标记○记号的,表示超出了原来区的范围来划定镇董管辖的区域,越过实线则是超出了保的范围。刚好保留原有区划范围的,保只有B“七宝乡董”管辖的区域,区只有J“方家窑乡董”管辖的区域。

那么,这样超出原来保和区的范围而重组各图隶属区划,是按照什么原则进行的呢?关注表的中间部分,可见若干市镇的名字反复出现,这是因为这些市镇同时分布在若干个图内。这些市镇中,有居于原有行政区划区、保范围以内的,也有蟠龙镇、北竿山镇、旧青浦镇、赵屯镇等跨区或跨保分布的。

表6 青浦县旧行政区域、镇董管辖区域对照表

* 根据光绪《青浦县志》卷一《疆域上·乡保》;同卷二《疆域下·镇市》;民国《青浦县续志》卷二《疆域下·镇市》;同卷七《田赋下·荒政》,光绪二十八年条制成。

* 表右栏A至K“乡董”(镇董)名如下:A“蟠龙乡董”,B“七宝乡董”,C“黄渡乡董”,D“观音堂乡董”,E“赵屯桥乡董”,F“重固乡董”,G“旧青浦乡董”,H“陈坊桥乡董”,I“章堰乡董”,J“方家窑乡董”,K“北竿山乡董”

* 市镇名前有×记号的只见载于光绪志,有△记号的只见载于民国志。没有记号的两志皆有记载。

① 该图内也分布有和睦桥市。

② 该图内也分布有△赵巷市。

③ 该图内也分布有新桥市。

但是如果看右侧的镇董管辖区域则会发现,保、区范围以内的市镇自不必说,跨区或跨保的市镇也基本被统合为同一镇董的管辖区划。据此可知存在一个市镇划归一个区划的原则。关于没有市镇分布的图,由于没有线索,所以无从了解其配置情况。但是,根据有市镇分布的图被统合为一个区划的原则,可推论以市镇为中心其附近的图有被划归为一个镇董管辖区划的倾向。

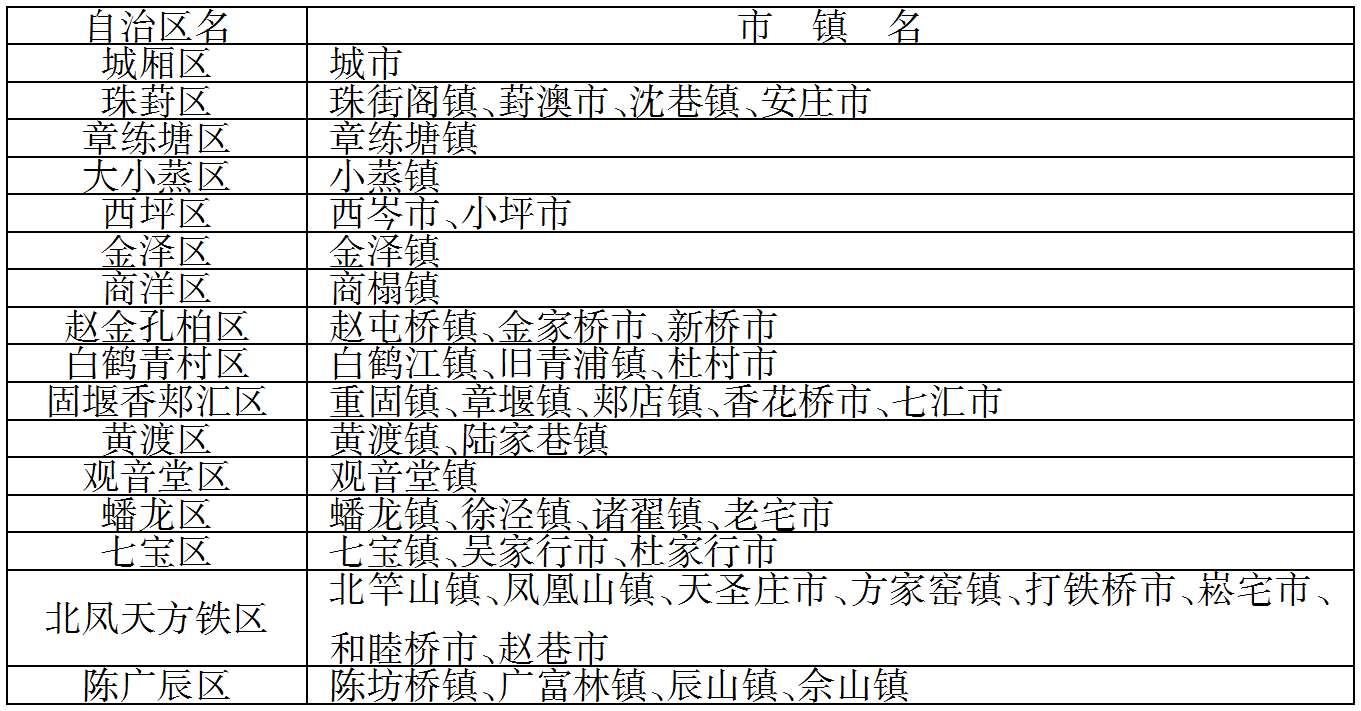

据说当时的受灾地主要在县东部,表六列出的地方全部集中于县的东部地区。但是,这一时期镇董管辖区域确实存在于青浦县全境。表七对宣统年间实施地方自治时青浦县划分的自治区域,和各自治区域的所属市镇进行了整理。从自治区的名称来看,有的是直接以市镇名作为自治区名,如金泽区、黄渡区、观音堂区、蟠龙区、七宝区等。其中后三者可以和表六进行比较,若对比其所辖各图(各自治区所辖图的名称见民国《青浦县续志》卷一《疆域上·自治区域》),则除蟠龙区的两个图外,其余全部一致。由此可知,直接以市镇名作为自治区名的区域,基本上都直接继承了以前的镇董管辖区域。另一方面,也有的是由几个市镇名组合而成的自治区名,如珠葑区、白鹤青村区、固堰香郏汇区等。这类名称表明,以其中所用文字涉及的市镇为中心,镇董管辖区域此前已经存在,它们合并成一个自治区。表六E“赵屯桥乡董”以下至K“北竿山乡董”的各“乡董”所辖的图,除两个图外,都包含在同名市镇所隶属的自治区管辖范围之中。总之,宣统年间青浦县地方自治区域的划定,是以此前镇董管辖区域的存在为前提而进行的,这点无可置疑。而且,前面曾提到,划定地方自治区域时,有太仓州镇洋县和嘉定县这样直接沿袭镇董管辖区域的地区。宝山县也是依此方式划定(民国十年《宝山区续志》卷一《舆地志·沿革》)。另一方面,也有地区按照与青浦县相同的方式进行划定,比如上海县(民国《上海县续志》卷一《疆域·乡保》)。

表7 青浦县自治区名、市镇名对照表

* 根据民国《青浦县续志》卷2疆域下,镇市制成。

但是,像上述这样在全县范围内划定镇董管辖区域是从何时开始的呢?就管见所及,“镇董”一词最早出现在道光十五年(1835年)太仓州浮桥镇市河疏浚的记载中(民国《太仓州志》卷五《水利上》)。小岛淑男在前述分析“区董”的论文中指出,由于为对抗太平天国而组织的团练颇具成效,团练组织者的辅助官治功能得到重视,结果太平天国以后,即同治年间(1862—1874年)起,“区董”制开始被制度化。(15) 上海县则称“吾邑全境区画起于咸丰末之团练”(民国《上海县续志》卷一《疆域·乡保》),当时该县在县城设总局,在乡村地区设局20处,团练撤销以后,“地方办事”(地方行政)仍按“局董”的名义开展(同前引)。而大谷敏夫也指出“乡董制”形成于嘉庆年间。(16) 可见根据县的不同,镇董管辖区域的划定可以回溯到同治年间以前。

嘉庆二十年(1815年),嘉定县赈灾时,“城乡各镇仍并设一厂,以本厂捐款济本厂饥民”(民国《嘉定县续志》卷一《疆域志·分厂沿革》)。此即之后“分厂办事”的由来。县城设“城董”,“厂”设“厂董”,最初只是从事救济事业,后成为县的佐治职,凡“一厂地方行政”皆由知县委任(同前引)。所谓“厂”,原本是指饥荒时施粥的场所(“粥厂”),康熙十年(1671年)嘉定县设“粥厂”,是为有“厂”之始(同前引)。但是,这些“粥厂”是临时性的,设置的密度也很稀疏。此后,随着市镇的发展,有实力的市镇依靠镇的捐款设置“厂”来开展救济活动(如乾隆六十年[1795年]嘉定县南翔镇。嘉庆《南翔镇志》卷十二《杂志·记事》)。以嘉庆二十年赈灾为契机,“厂”的设置扩展到全县范围,之后逐渐常设化,成为事实上的地方行政区划,“厂董”则开始全面执掌地方行政。

地图1 青浦县市乡区划图(1928年)

* 根据《青浦县全图(中华民国十七年四月)》(上海市青浦县县志编纂委员会编

《青浦县志》,上海人民出版社,1990年,卷首)绘制。

* ·记号的市镇根据民国《青浦县续志》卷首所载各区域图标示大致位置。

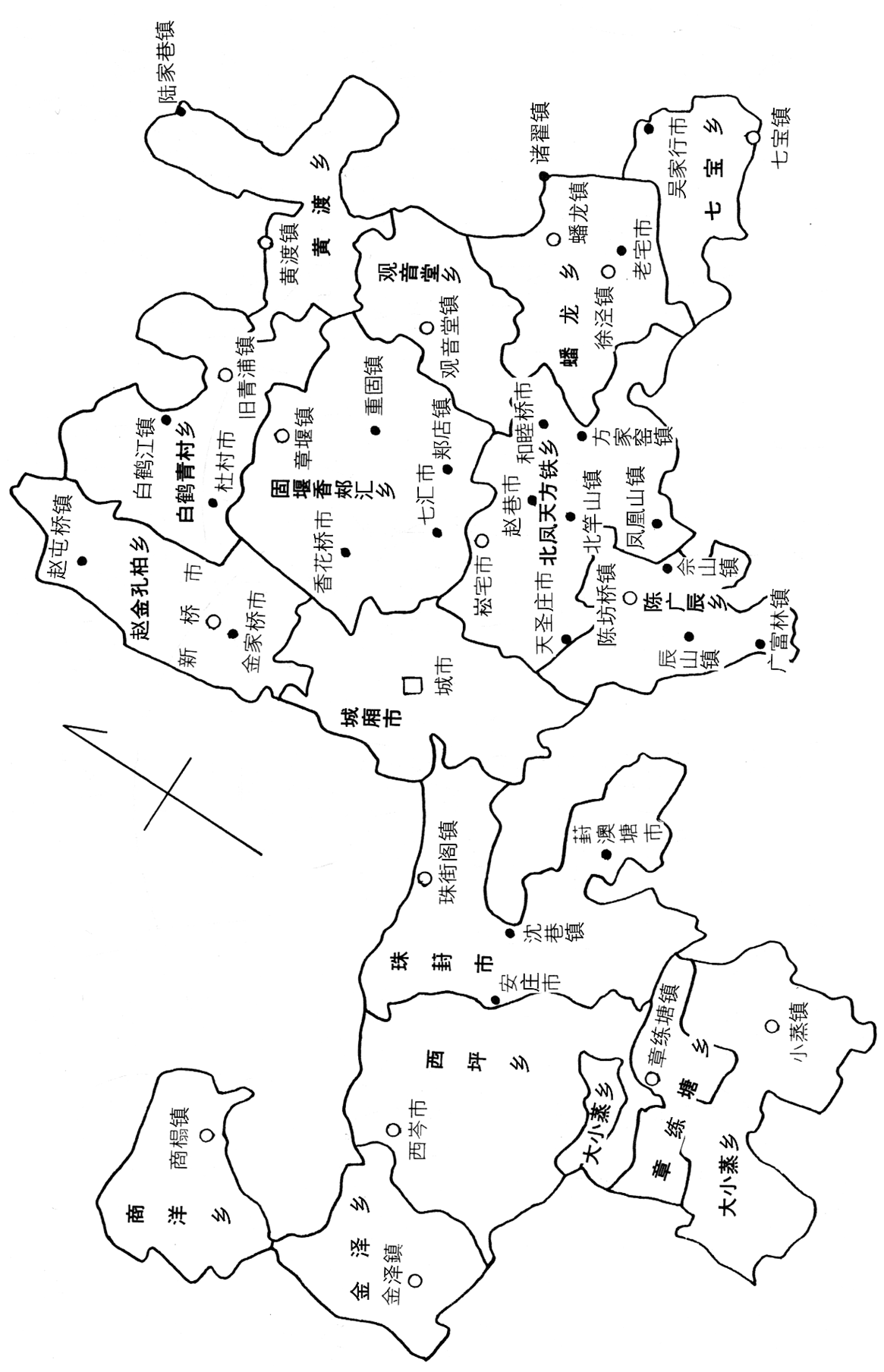

地图2 宝山县十四市乡

* 根据民国10年《宝山县续志》卷首,全县区域图绘制。

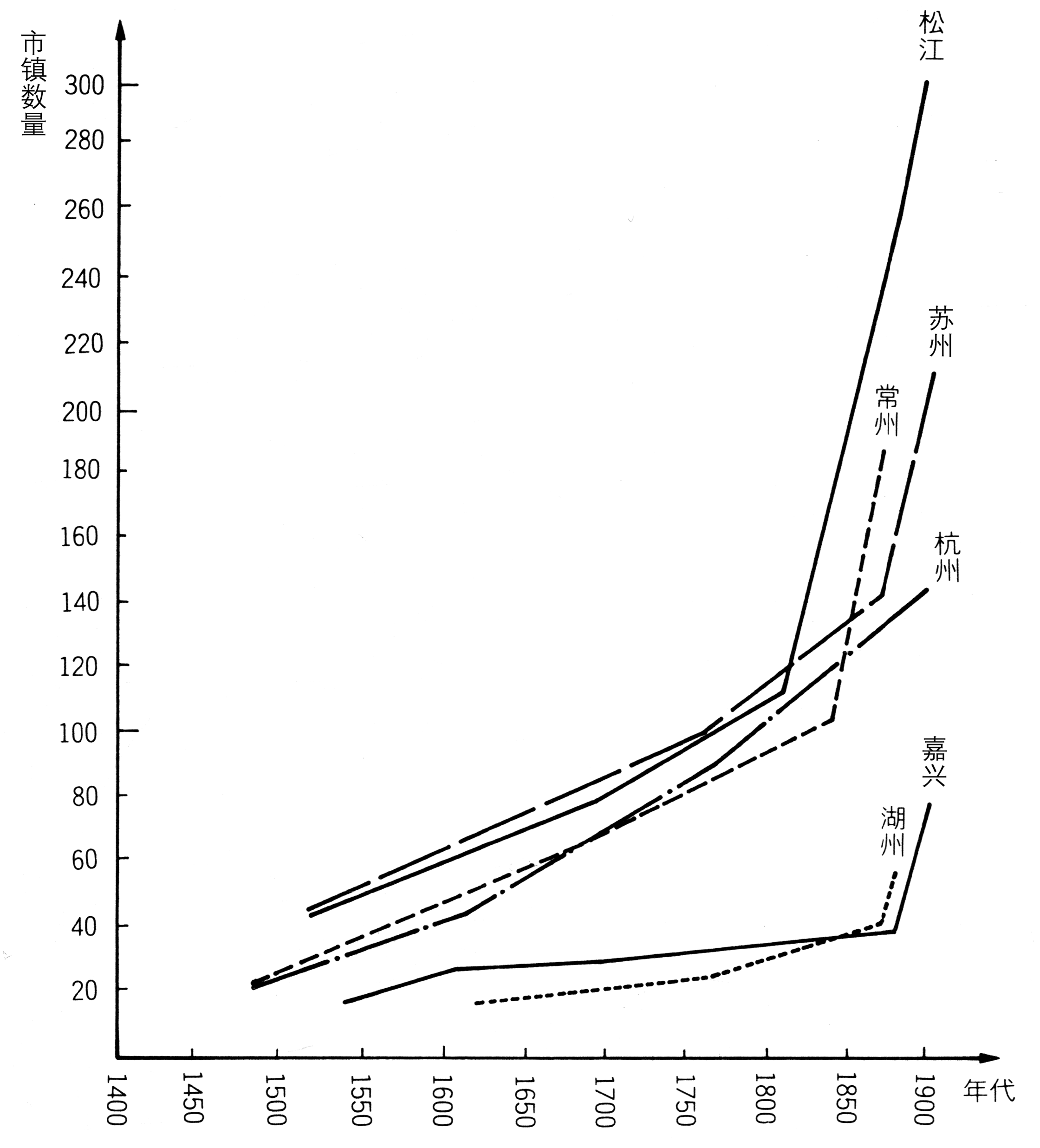

图1 明清时代江南市镇数量变动

*刘石吉《明清时代江南市镇之数量分析》,转引自刘石吉《明清时代江南市镇研究》,

中国社会科学出版社,1987年,156页。

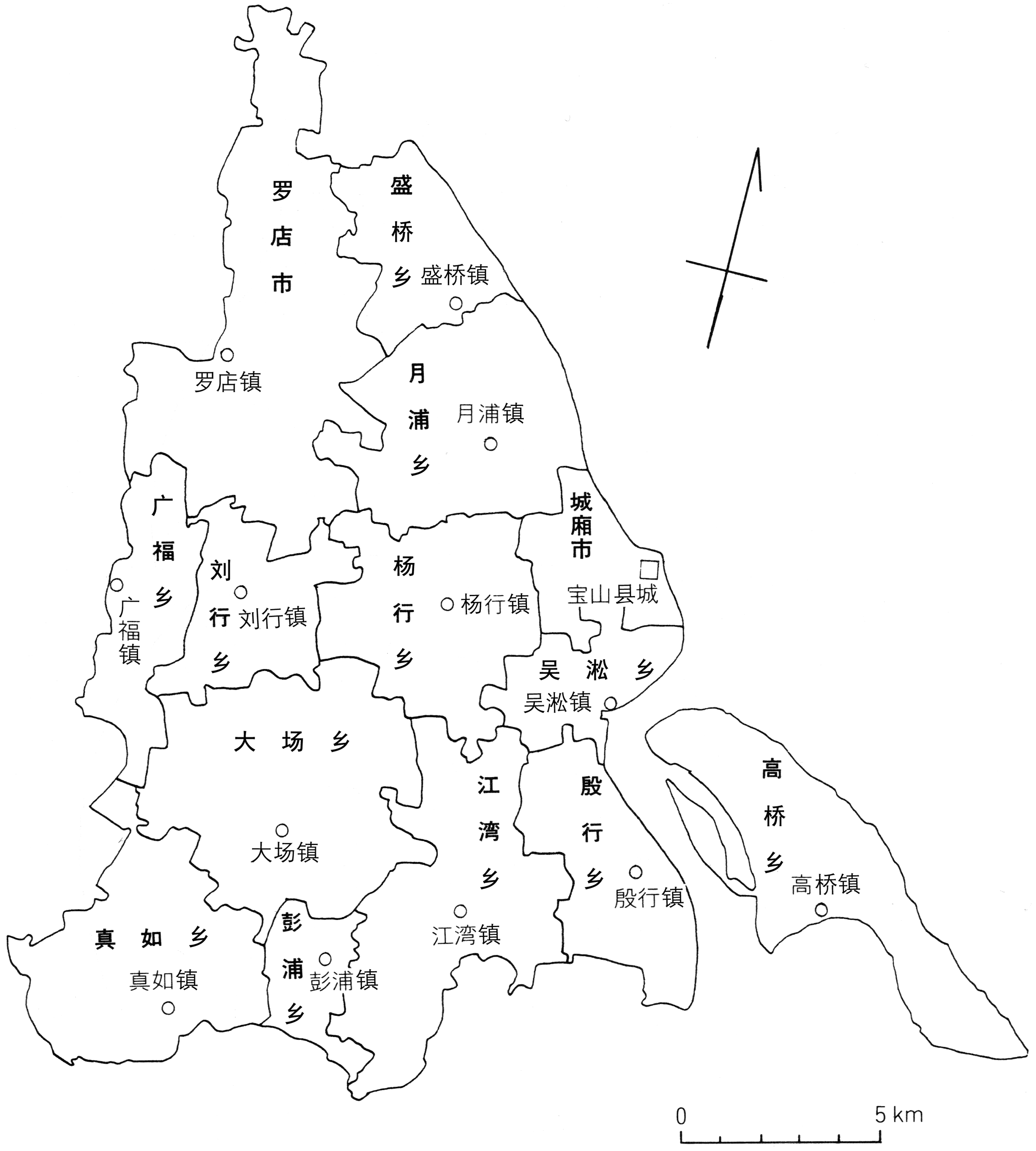

清初,由嘉定县分置的宝山县也经历了与之相似的过程。分县以前设立的“粥厂”乃“厂”之发端。乾嘉以后,随着多次赈灾活动的开展,“厂”的设置密度逐渐变高,最终以县内14个市镇为中心,作为“十四市乡”被确定下来。清末地方自治区划的14个区域即由来于此(民国十年《宝山县续志》卷一《舆地志·沿革》)。又有记载云:“自乾隆六十年(1795年——引者注)办赈以来,按镇设厂,分领乡图。”(民国《江湾里志》“旧序”[道光八年盛大镛撰])由此可知,在宝山县,作为地方行政区划的“厂”(县志称“十四市乡”)开始确定的时间,比嘉定县早20年左右。

综上所述,镇董管辖区域的起源,无论是时间还是契机,各县均不相同。但是,该区域的划定并非只因地方官应对一时政治需要的要求,这不过是个契机。更主要的原因应归结于明末清初以来的社会经济发展,这表现为随着这一时期市镇的发展,尤其是市镇数量的增加,市镇分布高度密集(参照图1)。这一现象意味着,原来在府县城或是特定的大市镇中积累的财富向农村地区扩散,并在该地区形成的众多市镇中逐渐积累。代表新形成的市镇所积累的财富的是市镇内居住的商人和地主,而他们的力量凝聚成的社会形象和政治形象便是镇董。

六、 代结语

本章以“镇董”一词为线索,探讨了市镇及其周围的农村是从何时,又是如何成为一个整体的行政区划的问题。其结果表明,虽然各县有所差异,但从嘉庆年间1800年前后起,镇董制在江南地区开始确定下来。所谓镇董制,是指由市镇内居住的生员阶层中有能力且有意愿者担任镇董的体制,他们在接受官府资助的同时,利用“商捐”、“茶捐”等与市镇密切相关的财源,以市镇的街市区及其周围的农村地区为对象,开展水利、救济等各种事业。而且该体制并非只囿于一两个例外的市镇,而是覆盖全县范围。

本章所描述的地域社会中镇董的存在形式,与明代的粮长极为相似。(17) 他们都有一定的管辖区域,开展的事业类型也大致相同,而且在推进事业过程中所发挥的作用也很相似。比如在水利事业中,镇董的作用类似于千长(民国《太仓州志》卷六《水利下》),过去千长由粮长充任。(18) 表示人物乡董身份的“董乡政”等惯用表达,也被用于担任粮长的人物。(19)

但是,这两者间也有很多不同之处。粮长是一种徭役,而镇董是一个职务。粮长多为没有科举资格的处士,而镇董多有生员资格。粮长出自居住在农村的乡居地主阶层,而镇董是居住在市镇的工商业者或地主。这些都反映出粮长和镇董各自所在时期的时代面貌的差异。

众所周知,明末16世纪以后,一方面,取得科举资格者由于享有免除徭役的特权,迅速兼并土地,而另一方面,因为商业化的发展,脱离农业经营而逐渐城居(城市居住)化=不在地主化的乡绅地主开始勃兴。在这样的情况下,粮长层丧失了在地方上的影响力。但是,在清末19世纪=近代登场的镇董层,并非诞生于乡绅地主的直接延长线上。镇董层之上,存在着与“中小地主”、“下层乡绅”等相对的,被称为“大地主”、“上层乡绅”等的阶层。他们拥有进士、举人等更高的科举地位,居住在苏州、上海等代表同时代中国的大城市中,是真正意义上的“城居地主”。与之相对,镇董们出身的阶层可被称为“镇居地主”。这种“城居地主”和“镇居地主”的观念的差别,也体现在本章第3节介绍的冯桂芬描绘的镇董像和镇董们自己描绘的镇董像之间的差异上。

尽管如此,对两者的认识仍有共同点,即镇董=“镇居地主”层在地域社会拥有一定的权威和威信。他们有科举资格,经营商业,而且虽然某种意义上逐渐城居化,却并未失去一定的在地性。这样的“镇居地主”正是20世纪土地革命时农民直接打倒的对象——“土豪劣绅”的雏形。(20)

[附记]本文为平成2年度文部省科学研究费补助金(奖励研究[特别研究员])资助的研究成果的一部分。

(胡婧 译)

(1) 关于1988年的活动,参见森正夫《1988年夏季江南三角洲小城镇纪行》,《名古屋大学文学部研究论集》107,1990年。

(2) 1982年秋,笔者在南京大学留学时,曾随该校组织的旅行参观过华西村。当时人民公社尚未废除,该地仍叫华西大队。笔者记得当地机关建筑、学校、住宅等都集中在一个区划内,耕地、果树种植区也被规划得整整齐齐。据大队负责人说,这些改造是在“文革”期间进行的,当时该地作为模范农村而闻名,毛泽东主席也曾前来参观,各地的来访者络绎不绝。

(3) 中国的社会学者费孝通很早就已提出乡镇合并的问题。他以江苏省吴江县黎里镇为例,评价其成果说:“这样的体制改革加强了镇乡的经济结合,有利于城镇建设的统一规划,打破了庄园式的封闭体系,还能统筹安排农村劳力和统筹解决城镇居民的生活措施。”另一方面,他又指出以下的问题:“但由于原先的经济实力是公社比镇要强得多的情况,镇乡合并以后,就势必提取一部分原来由社队所办工业的利润用于集镇建设,对农村一头的好处不明显。”(费孝通:《小城镇,再探索》,日文译文收于费著《江南农村的工业化》[大里浩秋、并木赖寿译,研文出版,1988年])【译者注:作者所引为日文译文,此处直接引用费的原文,参见《费孝通全集》第10卷,第366—367页。】

(4) 拙稿《清末江南一乡居地主的生活空间——试论其范围与构造》,《史学杂志》99—2,1990年。

(5) 如明末清初人顾炎武的《生员论》,已由山井涌译成日文(后藤基巳、山井涌编译《中国古典文学体系57·明末清初政治评论集》(平凡社,1971年)所收)。

(6) 闵斗基:《清代“监生层”的性质——以此阶层的个别性为中心》上、下,山根幸夫、稻田英子合译《明代史研究》第4、5号,1976、1977年,及森正夫《宋代以后的士大夫与地域社会——疑问点的摸索》,谷川道雄编《中国士大夫阶级与地域社会的关系综合研究(昭和57年度科学研究费补助金综合研究(A)研究成果报告书)》,1983年所收)。

(7) 1950年罗店镇人口为1548户6882人,以现在的人口来看(表一),当时罗店镇的范围应该仅限于市镇街市区域,不包含农村地区。

(8) 如前揭闵斗基《清代“监生层”的性质——以此阶层的个别性为中心》。

(9) 大谷敏夫:《清代江南的水利惯例和乡董制》,《史林》63—1,1980年。

(10) 小岛淑男:《清末乡村统治——以苏州府的区、图董为中心》,《史潮》88,1964年,及前揭大谷敏夫《清代江南的水利惯例和乡董制》。

(11) 此项疏浚过程复杂,最初是青浦县知县奉府命疏浚蒲汇塘,请求“城董”会同七宝镇董合作完成。而蟠龙塘、小涞、横沥三支河的疏浚,或为答应此一请求的七宝镇董提出,要求与蒲汇塘疏浚同时开展。以上4河皆位于七宝镇近郊,疏浚工程的实际责任者应是七宝镇董。

(12) 小岛淑男根据民国《相城小志》指出,“区董”是按照清代的传统乡村区划“都”来设定的(前揭小岛淑男《清末乡村统治——以苏州府的区、图董为中心》)。但是,小岛所依据的资料,是清末实施地方自治时,由5个“都”合并而成的“湘城镇”这一区划的镇志,而作为市镇的“相城市”(明清时期隶属苏州府长洲县)在明代就已经存在。另外,如本章第1节提到的,同属苏州府的吴江县在19世纪中叶太平天国时期设立了冠以市镇名的“局”。从以上各点来看,苏州府原有行政区划和以市镇为中心包含其周围农村地区的行政区划之间的关系,仍有探讨的必要。

此外,苏州府也使用镇董等称呼,如陶煦《贞丰里庚申见闻录》中多处可见“镇董”一词。

(13) 栗林宣夫:《里甲制研究》,文理书院,1971年,第345页。

(14) 关于四十五保三区的两个图的归属状况,县志记载比较混乱。民国《青浦县续志》卷七《田赋下·荒政》,光绪二十八年条与本文一致,但同志卷一《疆域上》,自治区域一项却正好相反,一并下图隶属包含F“重固乡董”管辖区域的固堰香郏汇区,一并上图隶属包含G“旧青浦乡董”管辖区域的白鹤青村区。此外,六并图在自治区域一项中被分成两个图,六并上图隶属固堰香郏汇区,六并下图隶属白鹤青村区。

还有两个图在镇董管辖区域和清末的自治区域中的归属状况不同。原有行政区划的三十四保二区四十五图和同三区一图,在光绪二十八年条中归A“蟠龙乡董”管辖,但在自治区域一项中却并不隶属被认为直接继承“蟠龙乡董”管辖区域的蟠龙区,而是隶属由J“方家窑乡董”管辖区域和其他两到三个镇董管辖区域所组成的北凤天方铁区。

自治区域划定于宣统二年(1910年),此时距离光绪二十八年(1902年)已有8年时间,在这期间会存在一些图变更归属的情况,但若以本文后面提到的镇董管辖区域的划分原则为准,续志卷一自治区域的记载比卷七光绪二十八年条更为准确。

(15) 前揭小岛淑男《清末乡村统治——以苏州府的区、图董为中心》。

(16) 前揭大谷敏夫《清代江南的水利惯例和乡董制》。

(17) 以下关于粮长的记述,没有特别说明的话,皆根据小山正明《明代的粮长——以前半期江南三角洲地带为中心》,《东洋史学研究》27—4,1969年。

(18) 滨岛敦俊:《明代江南农村社会研究》,东京大学出版会,1982年,第179页。

(19) 如小山正明引用上海县阙氏“世掌乡政”的记载,认为这“表示世代为粮长”,前揭小山正明《明代的粮长——以前半期江南三角洲地带为中心》,第36页。

(20) 如毛泽东在其著名的《湖南农民运动考察报告》(1927年)一文中说道:旧式的都团(即区乡)政权机关,尤其是都之一级,即接近县之一级,几乎完全是土豪劣绅占领。“都”管辖的人口有一万至五六万之多,有独立的武装如团防局,有独立的财政征收权如亩捐等。有独立的司法权如随意对农民施行逮捕、监禁、审问、处罚。这样的机关里的劣绅,简直是乡里王。农民对政府如总统、督军、县长等还比较不留心,这班乡里王才真正是他们的“长上”,他们鼻子里哼一声,农民晓得这是要十分注意的。这回农村造反的结果,地主阶级的威风普遍地打下来,土豪劣绅把持的乡政机关,自然跟了倒塌。都总团总躲起不敢出面,一切地方上的事都推到农民协会去办(《毛泽东选集》第1卷,外文出版社,第43—44页)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。