曾凡斌[2]

摘要:采用2026年中国综合社会调查(CGSS)农村数据进行研究,发现在影响农村制度性政治参与的各变量中,社会资本的乡亲信任因子、一般人信任因子、社会网络因子、互惠因子全部或者部分地起到显著正面的影响作用。对制度性的政治参与,传统媒介,如报纸、电视的使用时间,和新闻的接触都起显著正面影响,但对于新兴媒介,如互联网的使用时间,却对制度性政治参与起显著负面影响。在农村的非制度性抗争性政治参与中,社会资本的朋友信任因子、互联网的使用时间却呈显著的正面影响。本研究试图为理解中国农村的政治参与的状况与主要影响因素之间的关系提供帮助。

关键词:社会资本; 媒介使用;政治参与;农村

政治参与概念有广义、狭义之分。亨廷顿给出了一种广义的界定,认为政治参与是平民试图影响政府的所有行动,不论这一行动是否合法、是否使用暴力、是否有效果、是否群体性参与,以及是否表现出自愿性特征(塞缪尔•亨廷顿、乔治•多明格斯,1996)。政治参与在西方国家中是表达政治立场、体现公民权利和维护政治权力的重要手段,公民的政治参与对现代民主制度具有重要的意义。对政治体系而言,政治参与有助于政治统治合法性的取得,有助于社会体系的稳定,从而推动社会的民主化进程。

自从20世纪80年代中期中国广大农村实行村民自治之后,作为农村基层社区行政村管理者的村委会是由村民直接选举产生的(胡荣,2001)。除了选举外,农村还有其他政治参与形式,如郭正林(2003)将中国农民政治参与分为制度性参与和非制度性参与,制度性政治参与包括选举和投票,如县乡人大代表选举、村民代表选举、村委会选举、党支部选举、党支部候选人推选投票,等等;制度性参与还包括参加村民会议,听取及表决村委会工作报告,与各级干部联系和接触等。非制度化参与则包括集体上访告状、依法或者依政策抗争、公共场所的群体骚乱以及对乡村基层干部的报复性攻击等。可以说,中国的农村政治参与呈多样化的态势。政治参与对一个国家的政治稳定非常重要,因此,了解农村多样化政治参与的特点与影响因素对于中国的政治稳定有着重要的作用,并有利于我们理解发展中国家在社会转型期的社会变迁和背后动力。

在过去,政治参与的影响因素中社会资本是一个重要的变量,经济学者卢里首先使用了“社会资本”这个术语,指称那些内含于家庭或社区组织中并有助于青少年发展的社会资源(Loury,1977) 。社会学视角下,把社会关系网络或特定的社会结构作为社会资本来看待。政治学视角的社会资本概念则以普特南的观点最具代表性,他认为,“社会资本是指社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,它们能够通过促进合作行为来提高社会效率 ”(Loury.Glenn,1977),这一概念不仅从范围上包括了社会学视角的社会网络,而且也将信任及各种有利于促进社会效率的非正式的社会规范,如互惠性、合作等包括进来。

以往的中国实证研究发现,社会资本能显著地影响政治参与(胡荣,2006;孙昕等,2007;罗爱武,2011)。但是相关研究常常把农村的政治参与局限于选举政治参与,这与多样化的农村政治参与状况并不一致。我国是一个以农民为主体的国家,没有农民的政治参与就没有中国的民主政治发展,农民的政治参与对我国的政治民主化、政治文明建设和政治现代化都有重大影响。为此,对农村的政治参与的研究应该包括除选举以外的政治参与,如日常政治参与、抗争政治参与等,才能全面理解我国农民的政治参与状况与影响因素。

如果从传播的角度来看,社会资本主要从人际传播、群体传播中产生,从而影响公民的政治参与。而在现代社会,媒介作为大众传播的主要形态,是除去家庭、学校、社会组织之外人们学习政治知识、培养政治人格的主要的政治社会化途径。媒介在特殊情况下还可以通过自己的影响力成为新的政治活动和政治力量出现的导火索和鼓动者,并在一定的政治发展阶段发挥关键性的作用。任何普通人都可以通过媒介获得很多难以获取的信息,传媒可以使公民了解政府的工作情况以及各类政治事务,可以使公民就政府决策以及其他政治事务发表自己的观点和建议,从而在某种程度上促进公民的政治参与。因此,在分析政治参与的影响因素中,既分析从人际传播、群体传播产生的社会资本,也分析大众传播所促成的媒介使用,才能全面了解信息传播与政治参与之间的关系。

在国外的相关研究中,媒介使用和其他使得用户与其信息环境进行互动的传播活动,能显著地影响其政治参与(Jacobs,et,al.2009)。Carpini(2004)发现大众媒体对公民的公众参与有影响,媒介使用正向显著影响很多民主参与,如公民的政治兴趣、政治知识、政治参与等。在国内的研究中,也有相关的结论,如廖圣清等(2005)于2026年10月在全国33个省(区、市)获得2 835名居民样本,发现接触大众传媒尤其是报纸,能增进受众对公共事务的知晓,强化受众的社会政治参与意识。中国报纸在社会民主化进程中具有重要作用,接触大众传媒对知晓公共事务的影响强于对社会政治参与价值观的影响。又如潘忠党(2012)通过分析来自全国31个省、市、自治区的问卷调查数据,发现电视与报纸新闻的关注程度越高,人们的知识水平和意见表达频率越高,人们的投票概率也越高。另外,网民比非网民知识水平更高,意见表达的频率更高,社会参与程度更高,意见表达和社会参与的概率也更高,但是,网民和非网民相比投票的概率却显著较低。然而,这些研究都没有将非制度化的政治参与,如抗争性政治参与包含在内,因此体现不出多样化的政治参与状况及各自受什么影响。为此,本文的研究目的是观察在人际传播、群体传播、大众传播的系统传播环境中,社会资本和媒介使用是如何影响中国农村的多样化政治参与的。

本文所用数据来自于中国人民大学社会系与香港科技大学社会科学部合作主持的中国综合社会调查(China General Social Survey,CGSS)项目2026年的调查数据[3],该调查采用分层四阶段概率抽样方法,调查覆盖了全国28个省/市/自治区125个县级单位,样本容量为10 372个,其中城市样本量6 098个,占总样本量的比例是58.8%,农村样本量为4 274个,占总样本量的比例为41.2%,本文使用的是农村数据。从农村样本分布情况看,有24个省、自治区的401个村庄、4 274个农户进入调查样本,只有北京、上海、天津、西藏、宁夏、新疆、青海7个直辖市、自治区、省没有样本,可以说样本的代表性是很强的。

根据以往研究和采用数据的问卷,本研究将政治参与分为三个维度:选举政治参与、政治事务关注、抗争性政治参与,因为选举政治参与代表认同政治参与,抗争性政治参与代表非认同政治参与,而政治事务关注介于这两者之间。

(1)选举政治参与

在农村里,选举是一种联系被选领导者与当地居民的纽带(Manion,2000),因此,也是中国农村居民的一种重要政治参与形式。农村居民的传统政治参与形式主要是村委会选举和基层人大代表选举,为此,对于该次的农村问卷,选举政治参与分为村委会选举和地方人大政治参与。

①村民参与村委会选举的投票状况。本文用 CGSS 调查问卷中“您在上一次的村民委员会选举中有没有投过票呢?”这一项问题来测量村民的投票参与状况,答案选项是“没有;有,但是因为乡镇或村干部要求才去的;有,是自己自发/主动去的”这三种。三个选项之间按照参与投票的主动性状况看,有一定的顺序关系:“没有投票”是投票的参与冷漠者,“受到要求才去的”是投票的被动参与者,“自发/主动去”是投票的积极参与者。三类村民的频数分布状况是:在4 274个有效样本个体中回答“没有”的有1 381人,占32.3%;回答“有,但是因为乡镇或村干部要求才去的”有1 679人,占39.3% ;回答“有,是自己自发 /主动去的”有1 214人,占28.4%。

②村民参与地方人大选举的投票状况。本文用 CGSS 调查问卷中“F3.您在上一次的地方人民代表大会代表选举中有没有投过票呢?(单选)”来测量村民参与地方人大选举的投票状况,答案选项是“没有;有,但是因为单位/企业领导或村干部要求才去的;有,是自己自发/主动去的”这三种。三个选项之间按照参与投票的主动性状况看,有一定的顺序关系:“没有投票”是投票的参与冷漠者,“受到要求才去的”是投票的被动参与者,“自发/主动去”是投票的积极参与者。三类村民的频数分布状况是:在4 274个有效样本个体中回答“没有”的有2 606人,占61.0%;回答“有,但是因为乡镇或村干部要求才去的”有986人,占23.1% ;回答“有,是自己自发 /主动去的”有682人,占16.0%。

(2)政治事务关注

这里的政治事务关注分为对居民委员会关注的政治参与和对地方人大关注的政治参与。

①对村民委员会的关注。本文采用对公共事务的关注测量政治事务关注,本研究用 CGSS 调查问卷中“您对村民委员会日常工作和决策的关注程度是怎样的呢?”来测量村民对村委会工作的政治事务关注,将五个答案选项“一点也不关注、不太关注、一般、比较关注、非常关注”分别赋值1、2,3、4、5,在回归分析中把这个五分类定序变量当作连续性变量。在4 274个有效样本个体中选择“一点也不关注” 的有352个,为总体的8.2%;选择“不太关注”的有920个,占21.5%;选择“一般”的有1 370个,占32.1%;选择“比较关注”的有1 283个,占30.0%;选择“非常关注”的有349个,占8.2%。

②对地方人大的关注。本文用 CGSS 调查问卷中“您对地方人大日常工作和决策的关注程度是怎样的呢?”来测量村民对村委会工作的政治事务关注,将五个答案选项“一点也不关注、不太关注、一般、比较关注、非常关注”分别赋值1、2、3、4、5,在回归分析中把这个五分类定序变量当作连续性变量。在4 274个有效样本个体中选择“一点也不关注”的有 624个,为总体的14.6%;选择“不太关注”的有1 165个,占27.3%;选择“一般”的有1 444个,占33.8%;选择“比较关注”的有880个,占20.6%;选择“非常关注”的有161个,占3.8%。

(3)抗争性政治参与

所谓抗争性政治参与包括了三个要素:一些行动者提出一些影响他人利益的互动,偶尔发生的、公共的、集体的诉求,其中政府是诉求的对象、发起者或者第三方 (Tilly,2004)。本文用CGSS 调查问卷中“F8.您有没有参加过以下活动呢?(每行单选)”选择的支项“F8a.自发性的爱国主义游行示威(包括抵制日货之类的行动)”“F8b.个人上访/请愿”“F8c.集体上访/请愿”,答案选项“有”“没有”分别编码为“1”“0”,将这三个分支选项的赋值加权为一个值,称为“抗争性政治参与”。在4 274个有效样本个体中4 196个的“抗争性政治参与”值为0,占总体的98.2%;58个为1,占1.4%;17个为2,占0.4%;3个为3,占0.1%。与选举政治参与和政治事务关注这些国家安排的制度化政治参与不同的是,抗争性政治参与属于非制度化的政治参与。例如,即使是自发性的爱国主义游行示威,由于是自发而事前未经批准,在中国也不属于合法的游行示威;而尽管信访制度(即上访,请愿)是一种名义上合法的、制度化的民意表达渠道,但在当前各级政府以降低上访率为维稳目标的情况下,上访反而可能成为冲突的源泉(于建嵘,2003),因此这里把上访,请愿也作为制度外政治参与的一种渠道。

(1)社会经济地位。本文将数据中的受教育程度重新划分为小学及以下、初中水平、高中水平和大专及以上四个层次,分别编码为1、2、3、4。收入状况以问卷中个人年收入数据来测量,为了减轻收入分布的严重正向偏态状况,将收入作自然对数转换。

(2)政治身份。加入政治性组织是影响政治动员状况最重要的因素之一,中国共产党是我国最主要的政治组织,也是农村中最重要的政治组织,本文用是不是党员来测量村民受到政治动员的状况,党员编码为1,其他情况编码为0。

(3)社会资本变量。目前对于社会资本变量相当多的中国社会的研究主要侧重于社会网络和社会关系方面(边燕杰、李煜,2000),相关的经验研究对社会资本的操作定义也有很大的不同(Barayan et.al,2001),本文社会资本的含义采用帕特南的定义,变量的操作化定义分为三个部分:社会信任、社会参与网络和互惠规范。

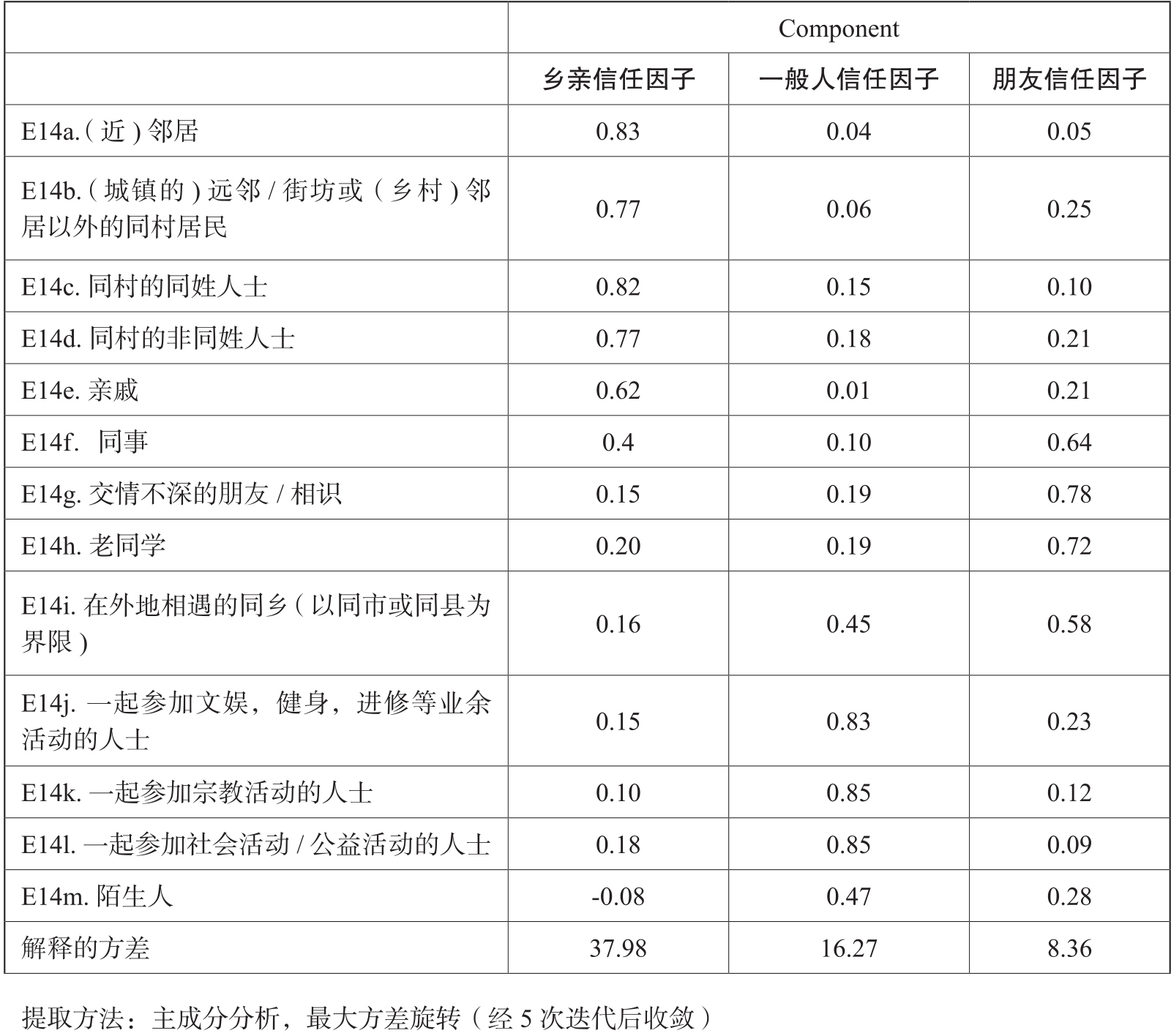

信任是社会资本必不可少的组成部分。在一个共同体内信任的水平越高,合作的可能性越大(罗伯特·帕特南,2001,第195-200页)。本文研究的是农村数据,由于农村居民里的居住往往建立在血缘和家族的基础上,即使不是基于血缘和家族的基础,但是由于长期的居住使其产生“远亲不如近邻”的信任,因此农村居民里的信任是一个值得探索的问题。在数据中有测量村民对不同对象信任程度的问题“E14.在不直接涉及金钱利益的一般社会交往/接触中,您觉得下列人士中可以信任的人多不多呢?(每行单选)”,选项共13个(见表1)。答案选项是“绝大多数不可信、多数不可信、可信者与不可信者各半、多数可信、绝大多数可信”。分别编码为1、2、3、4、5,缺失值为6,虽然有些项目缺失值较多,被访者选6时作为缺失值处理,符合原来数据的结果,反映问卷的真实情况。为分析村民信任的结构,用主成分分析法对这13个项目进行因子分析,共抽取出3个特征值大于1的因子,用最大方差法进行因子旋转,得到旋转后的成分矩阵如表1所示。根据变量在不同因子上载荷量大小的不同,将社会信任的三个因子分别命名为“乡亲信任因子、一般人信任因子、朋友信任因子”。因子分析的KMO 值是0.869,Bartlett 的球形度检验显著性水平小于0.001,三个因子总共解释了62.60%的方差。

表1:农村社会信任主成分法因子分析(Rotated Component Matrixa)

社会资本的第二个组成部分是社会参与活动网络,任何社会都是由一系列人际沟通和交换网络构成的,包括纵向网络和横向网络,其中将具有相同地位和权力的行为者联系在一起的横向网络是社会资本的基本组成部分。在一个共同体中横向网络越密,公民就越有可能为了共同利益进行合作(罗伯特·帕特南,2001,第203页)。在 CGSS 数据中有“E18.在业余时间里,您有没有在以下方面参加由您工作单位以外的社团组织(如俱乐部、沙龙、培训班、志愿团体、教会等)安排/进行的活动呢?(每行单选)”,其分支项为“E18a.健身/体育活动”“E18b.娱乐/文艺活动”“E18c.同学/同乡/同行联谊活动”“E18d.宗教信仰活动”“E18e.有助于增进培养/教育子女能力的活动”“E18f.有助于提高个人技能/技术的活动”“E18g.公益/义务活动(如扶贫、社会救济、赈灾、扫盲、环保等)”,将五个答案选项“一周一次、几周一次、一月一次、一年几次、从不”重新赋值5、4、3、2、1,为了了解这些项目的结构,以特征值大于1为条件进行探索性因子分析,按照特征值大于1标准抽取出一个公共因子,命名为“社会活动网络因子”。该因子分析的KMO 值是0.811,Bartlett 的球形度检验显著性水平小于0.001,该因子解释了39.8%的方差。

社会资本的第三个组成部分是互惠的规范,互惠是最为重要的一种规范,帕特南把互惠分为均衡的互惠和普遍的互惠,前者指人们同时交换价值相等的东西,后者则指在特定时间内的无报酬和不均衡的交换,现在己予人,将来人予己。普遍的互惠是具有高度生产性的社会资本,把自我利益和团结互助结合起来(罗伯特·帕特南,2001,第201-202页)。这种互惠的规范在农村的主要表现是村民之间的互助行为,而相互帮忙是与相互之间的熟悉程度相关的,因此本文以村民之间的熟悉程度和互助行为来测量互惠的规范。调查问卷中有“您和邻居、街坊 / 同村其他居民互相之间的熟悉程度是怎样的?”和“在日常生活中,您与您的邻居、街坊 / 同村其他居民之间有互助行为吗?”两个问题运用主成分因子分析法从两个项目中提取一个公共因子,命名为“互惠因子”。该因子分析的KMO 值是0.5,Bartlett 的球形度检验显著性水平小于0.001,该因子解释了69.4%的方差。

(4)媒介使用变量

①媒介使用时间

在 CGSS 数据中有“E16.您在日常生活中从事下列活动的频率是怎样的呢?”其分支项为“E16a.看电视”“E16b.阅读报刊”“E16c.浏览互联网”将答案选项“差不多每天、一周几次、一周一次、一月一次、一年几次、从不”重新赋值6、5、4、3、2、1,这里虽然测量的是频率,但是频率多了,总的使用时间自然就越长,因此也可称为“媒介使用时间”。

②媒介使用的新闻接触

在 CGSS 数据中有“E17.在您看电视、阅读报刊以及上网时,对于时事新闻 (包括‘焦点访谈’之类的专题调查报告/报道) 的关注程度是怎样的呢?”将其选项“一点也不关注、不太关注、一般、比较关注、非常关注”赋值为1、2、3、4、5。

除了以上自变量之外,本文在模型中还引入性别和年龄两个控制变量。性别作为重要的个体特征,对选举参与有一定的影响,本文性别用虚拟变量表示,男性编码为1,女性编码为0。一般来说年龄和选举参与是有关系的,但这种关系不是线性关系而是一种呈倒 U 的拟线性关系,即年轻人的参与率是较低的,随着年龄的增长,参与率逐步提高,四五十岁达到最高,六十岁以后逐步下降(Verba & Norman,1972)。针对我国选民的已有研究表明,年龄与投票参与的关系也是倒“U” 形的拟线性关系(胡荣,2006;孙昕等,2007),因此本文加入年龄和年龄的平方项作为控制变量之一,其中年龄的平方项除以100。

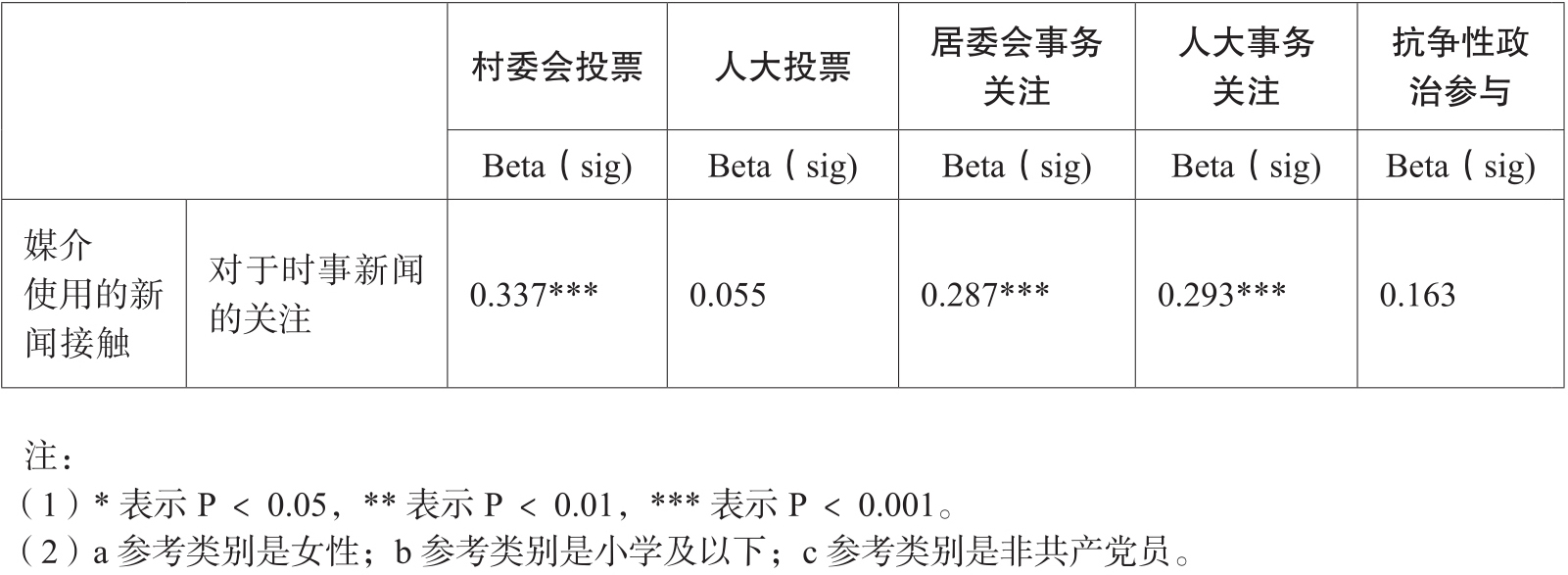

本文的因变量选举政治参与是一个三分类有序变量,抗争政治参与是一个四分类有序变量,而且自变量和控制变量既包括连续性变量也包括有序和无序分类变量,因此采用序次逻辑斯蒂(ordered Logistic)回归模型对政治参与的影响因素进行计量分析。而由于因变量不是二分变量,因而并不是使用二元逻辑斯蒂回归(binary logistic regression)来分析,于是就不需要分析预测变项对因变项的影响的机会比(Odds ratio)。而本文的因变量中政治事务关注程度是一个等距变量,因此采用多元(复)回归分析(Multiple Regression Analysis)回归模型对其政治参与的影响因素进行计量分析。最终得出表2。

表2:各因变量(选举、政治事务关注、抗争性政治参与)的序次回归和多元回归分析

续表

本文将投票政治参与和政治事务关注称为制度化政治参与或传统政治参与,因为其是为制度所认可的,而抗争性政治参与则为非制度化政治参与和非传统政治参与。表2显示,控制变量的男性、年龄,社会经济地位的党员身份都对村委会投票、人大投票、居委会事务关注、人大事务关注这些制度化政治参与部分起显著的正面影响,也就是说,对于制度化的政治参与,男性、年长者、党员参与更多,性别对村民选举都具有显著的正面影响,在其他条件相同的情况下,男性比女性更可能参与投票。中国农村经济发展水平不高,村民文化素质较低,男女性别社会分工差异依然存在,男主外女主内的社会角色对行为的影响很大,通常女性很少参与村中的公共事务,因此女性在投票参与方面比男性的发生比率要低一些。跨国比较表明,在发达国家,男女的政治参与差异不大,而发展中国家的差异较大(Nie.et.all,1974),一个国家内部的比较研究也表明发达地区男女在政治参与方面的差异小于落后地区 (Goel,1975)。相对于城市来说,中国农村作为落后地区,其性别的投票差异就显得很大。

年龄对投票的影响也相当显著,不过这种影响不是线性的,而是拟线性的,年龄的标准回归系数为正值,而年龄的系数平方是负值,这表明年龄对投票参与的影响呈倒“U”型,即年轻人自主投票率较低,然后逐渐增长,中年达到顶点,到老年之后逐步下降。这一研究结论与以往大多数研究结论一致(Shi,1997;胡荣,2006;郭正林,2003),而国外学者米尔布拉斯指出,“参与随着年龄的增长而提高,在40岁和50岁达到顶峰并稳定一段时间,然后在60岁以上逐渐下降”(Milbrath,1965)。这是因为中年村民是农户中最主要的劳动力,他们的生产、生活等活动都与村庄治理情况密切相关,这部分人通常更加关注村庄的主要事务,也就更倾向于参加选举。

对制度化政治参与呈正向显著影响的还有政治身份中的党员,在我国现行政治体制下,党员身份是一种重要的政治资源。一个村民如果是党员,则在选举过程中会受到党组织有力的政治动员,也会受到严格的纪律约束,而且一般来说党员村民的政治觉悟也较高,因而党员参与制度化政治的可能性自然也会高一些。

年收入自然对数起显著的负面作用,这表示收入高的村民对人大投票并不感兴趣。本研究通过全国性数据发现,年收入自然对数对制度化政治参与起负面影响,收入高的村民想办法离开农村,因而对制度化政治参与并不多,这也反映村民政治参与的功利性。

在政治参与的诸多形式中,选举是一种制度化程度很高而主动性很弱的政治参与行为,由于选举的日程以及其他相关内容已经确定,选民在其中所能发挥的作用很受限制,因而选举是传递公民政治偏好与态度倾向最弱的一种政治参与形式(Verba.et.all,1972)。自从20 世纪80年代中期中国广大农村实行村民自治之后,作为农村基层社区行政村管理者的村委会是由村民直接选举产生的 (胡荣,2001)。中国农村的村委会选举已经在很大程度上成为一种具有一定竞争性的选举,从而成为村民表达利益的重要渠道。2026年,宪法确认了由部分农村地区自发组建的“村民委员会”的法律地位,2026年《中华人民共和国村民委员会组织法》(试行)(下文简称《村委会组织法》)对村民委员会组织、功能和选举方式给出明确规定。2026年该法律正式颁布,在广大农村,村委会选举已经成为村庄政治生活中最重要的事件,基层村民选举已经对中国农村的政治经济格局产生了一定的影响 (Zhang.et.all,2004),村民对村委会的选举倾注了很大的热情(Wang,1997)。

本文的数据显示,村民对带有一定竞争性的村委会选举的积极性远高于地方人大选举。正是由于村委选举具有竞争性,所以其在很大程度上不同于过去那些流于形式的选举,村民能够通过村委选举表达他们的利益诉求。相关研究表明,为了能够在下一次选举中连任,对于当选的村干部来说,最重要的是处理好与选民的关系,他们既要通过办一些实事(如建学校、修路等)来获得选民的信任,又不能在办实事的过程中损及村民的利益(胡荣,2002)。在中国农村,村委选举已经成为村民参与基层政治的重要途径。正因为有了这一参与途径,才从根本上改变了中国农村居民政治参与的性质,即演化为现在的自主式参与。本文的数据显示,在村委选举中回答“有,是自己自发 /主动去的”占28.4%,这在素质相比城市要落后的农村是惊人的,也反映了村委会投票选举的重要性和自主性。(https://www.daowen.com)

在政治事务关注中,本研究仅就问卷所设的问题探讨了其对村委会事务和当地人大事务的关注程度,并以此代表其他日常政治参与,这虽然是不够的,但是由于政治事务关注的行为与投票有着很大的不同,其数值高低可以充分体现农村居民主动政治参与的程度。在一项调查中,Kent Jennings (1997)发现在中国农民的日常政治参与中,有出席当地的党的会议,写信给政府官员,发表观点或建议,联系当地人大代表,出席所有村务会议等。Jennings发现这些日常的政治参与,都是自主的政治参与,而中国农村里的居民的这些政治参与程度都非常高,超出想象。中国农村居民的政治参与同样是理性和有策略的,受到个人特点和背景因素的影响,其影响因素如同其他国家与地区。由于本文里的选举和政治事务关注都是制度允许范围内的,所以称为制度性政治参与。从对选举和政治事务关注的影响因素的分析,可发现两者的影响因素有很多相似之处。

在农村抗争性政治参与研究中,李连江等人(1997)在研究农民的“依法抗争”时指出,农民上访的一个重要功能就是报警,农民将生产和生活中存在的问题向上级有关部门反映,希望引起关注,最好的结果是能直接解决。正是农民对法律和政策的精深了解和恰当运用,使得他们的抗争不仅仅是“合法的”,而且是“依法的”。于建嵘(2003,2004,2005)近年来发现农民集体维权从20世纪90年代以后已经进入到“有组织的抗争”或“依法抗争”阶段。尽管这些上访、请愿等抗争性政治参与具有一定的法理依据,是以国家宪法规定的公民有结社自由这类法律为基础的,但并没有得到政府有关部门在程序上的认可,因此仍然属于非制度性政治参与。本研究发现,影响抗争性政治参与这些非制度性政治参与的因素为社会资本的朋友信任因子和浏览报刊、互联网的频率(时间),对于农村来说,是浏览互联网接触的信息还是朋友之间的信息交流影响到了这些抗争性政治参与,还需要未来进行更多研究。

在影响农村制度性政治参与的各变量中,社会资本的乡亲信任因子、一般人信任因子、社会网络因子、互惠因子都全部或者部分地起到显著正面的影响作用,也就是说,提高农村的制度化政治参与,就要加强农村里的社会资本建设。在社会资本的影响中,可以看到,信任因子(包括乡亲信任因子、一般人信任因子)起着重要的作用,这是乡土中国特有的信任文化所致。信任与社会结构、制度的变迁转型存在着明确的互动关联,信任本身是嵌入在社会结构和制度之中的一种功能化的社会机制(Luhmann,1979)。另外,社会网络因子,也成为人与人之间的纽带,并且为互惠和信任奠定了基础,因为“社区支持网络的建立和强化、社区凝聚力的增强是社区建设的核心”(王思斌,2000)。传统媒介,如报纸、电视的使用频率,新闻的使用都对制度性的政治参与起显著正面影响,但新兴媒介,如互联网的使用频率(时间),却对制度性政治参与起显著负面影响。

对于农村而言,对新闻的关注有利于制度性政治参与的建设,当然我们关注制度性政治参与的同时,也不能忽略非制度性的政治参与,目前各种抗争性的非制度性政治参与有着深刻的政治、经济、文化背景。要解决非制度性的政治参与问题,是一个综合系统的工程,不能简单地一禁了之。

基于研究的限制,本研究并没有考虑政治兴趣、政治效能、政治信任这些显著影响政治参与的变量,一项基于苏南农村调查数据的研究却发现,那些具有更强民主倾向和内部效能的投票者反而倾向于不参加选举,而比较支持政府者会更积极参加投票(Zhong & Jie,2002)。因此,未来的研究要关注全国数据中这一方面对政治参与的影响。另外,国外有研究分析了政治信任和不同的政治参与之间的联系。例如,对中央政府的信任会增加村民“半制度化”的上访行为的可能性(Li,2006)。相对于政治不信任,政治信任则最多带来比较低成本的政治参与行为,如参加选举(Shingles,1981)。由于二手数据问卷的限制,政治事务关注的众多形式并没有测量出来,如参加村民会议、听取及表决村委会工作报告、与各级干部联系和接触等,而农村的抗争性政治参与如依法或依政策抗争、公共场所的群体骚乱以及对乡村基层干部的报复性攻击也未进行测量,以后应该探索更多农村里的政治事务,关注其抗争性政治参与的状况和影响因素。

参考文献

边燕杰,李煜.中国城市家庭的社会网络资本,清华社会学评论:特辑2[G].厦门:鹭江出版社,2010:1-18.

郭正林.当代中国农民政治参与的程度、动机及社会效应[J].社会学研究,2003(3):77-86.

亨廷顿,塞缪尔,乔治•多明格斯.政治发展[M]//格林斯坦,波尔斯比.政治学手册精选(下卷).储复耘,译.北京:商务印书馆,1996:188-189.

胡荣.理性选择与制度实施:中国农村村民委员会选举的个案研究[M].上海:远东出版社,2001.

胡荣.竞争性选举对村干部行为的影响[J].厦门大学学报,2002(3):101-107.

胡荣.社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析[J].社会学研究,2006(2):61-85.

李连江,欧博文.当代中国农民的以法抗争[M]//吴光国.九七效应.香港:太平洋世纪研究所,1997.

罗爱武.公民自愿主义、社会资本与村民投票参与——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的Logistic 回归模型研究[J].社会科学论坛,2011(7):191-203.

廖圣清,张国良,李晓静.论中国传媒与社会民主化进程[J].现代传播,2005(1):48-53.

帕特南.使民主运转起来[M].王列,赖海榕,译.南昌:江西人民出版社,2001.

潘忠党.互联网使用和公民参与:地域和群体之间的差异以及其中的普遍性[J].新闻大学,2012(6):42-53.

孙昕,徐志刚,陶然,苏福兵.政治信任、社会资本和村民选举参与——基于全国代表性样本调查的实证分析[J].社会学研究,2007(4):165-187.

王思斌.经济体制中的城市社区建设的理论分析[J].北京大学学报,2000(5): 4-13.

于建嵘.农民有组织抗争及其政治风险——湖南省H县调查[J].战略与管理,2003(3):1-16.

于建嵘 .当前农民维权活动的一个解释框架[J].社会学研究,2004(2):49-55.

于建嵘.当代农民维权组织的发育与成长[J].中国农村观察,2005(2):57-64.

Barayan,Deepa,Michael F.Cassidy.A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory[J].Current Sociology,2001:49(2).

Carpini M.Delli.Mediating Democratic Engagement: The Impact of Communications on Citizens’ Involvement in Political and Civic Life [M] // Political Communication Research,ed.L.L.Kaid,Lawrence Erlbaum Associates,New York,pp 395-434.

Goel Lal M.Political Participation in Developing Nation: India[M].New York: Asia Publishing House,1975.

Jacobs L.R.,Cook,F.L.,Delli Carpini,M.X..Talking Together: Public Deliberation and Political Participation in America[M].Chicago,IL: University of Chicago Press,2009.

Kent.Jennings.Political participation in Chinese countryside[J].American Political Science Review,1997,91(2),361-372.

Li Lianjiang.Political Trust and Petitioning in the Chinese Countryside.paper presented at the“2006 Annual Meeting of the American Political Science Association”.

Loury Glenn,A Dynamic Theory of Racial Income Differences[J].Discussion Papers,1976:153-186.

Luhmann N.Trust and Power[M].Chichester:John Wiley&Sons Ltd,1979.

Manion M.Chinese democratization in perspective: Electorates and selectorates at the township level[J].The China Quarterly,2000(163):764-782.

Milbrath W.Lester.Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics[M].Chicago,1965.

Nie H.Norma,Sidney Verba,Jae-onKim.Political Participation and Life Cycle[J].Comparative Politics,1974,6(3).

Putnam R D.Making democracy work:Civic traditions in modern Italy[M].Princeton,NJ:Princeton University Press.1993.

Verba Sidney,Norman H.Nie.Participation in America:Political Democracy and Social Equality[M],New York:Harper and Row,1972.

Shi Tianjian.Political Participation in Beijing[M].Cambridge :Harvard University Press,1997.

Shingles Richard.Black Consciousness and Political Participation: The Missing Link[J].American Political Science Review,1981:75.

Tilly.Contentious Choice[J].Theory and Society,2004,33(3).

Wang Xu.Mutual Empowerment of State and Peasantry:Grassroots Democracy in Rural China[J],World Development 25,1997.

Zhang Xiaobo,Fan Shenggen,Zhang Linxiu & Huang Jikun.Local Governance and PublicGoods Provision in Rural China[J].Journal of Public Economics 88,2004.

Zhong Yang,Jie Chen.To Vote or Not to Vote: An Analysis of Peasants’ Participation in Chinese Village Elections[J].Comparative Political Studies,2002:35.

[1] 教育部人文社会科学研究青年基金项目《互联网使用时间、使用方式对现实政治参与的影响》(项目批准号:12YJC860052)。

[2] 暨南大学新闻与传播学院副教授,研究领域:新媒体与媒介经济。

[3] 本文使用数据来自中国人民大学中国调查与数据中心主持之“中国综合社会调查(CGSS)”项目。作者感谢此机构及其人员提供数据协助,本文内容由作者自行负责。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。