然而,大致看下这些专著的目录、结构,还不难发现它们大多是从对“新闻”下定义为起点,似乎要通过这样的一路讲下来,对“新闻学”的方方面面都完整覆盖。如果对文本的阅读仅限于此,又以后世学术的分工合作体制来返观,纵然不好评价水平高低,至少也是在大面积地重复。也是出自回望的眼光,其中的三部:徐宝璜的《新闻学》(1919)、邵飘萍的《实际应用新闻学》(1923)、戈公振的《中国报学史》(1927),又被追认为新闻理论、新闻业务、新闻史研究的经典之作。

且先不管是否完全源自学科的内部生长,由于在后世的学科版图中,新闻理论又始终有着特殊的地位,《新闻学》又年代最早,体例最全,常被认可为“经典”中的“经典”。但徐宝璜自己又是怎样看待这部著作?在《新闻学》的自序里,他交代得很清楚,“新闻学乃近世青年学问之一种,尚在发育时期。余对于斯学,虽曾稍事涉猎,然并无系统之研究”[1]。在该书的第一章,他又坦陈:“新闻纸之滥觞既迟,而其特别发展,又不过近百年事。故待至近数十年,方有人以其为对象而特别研究之者。研究结果,颇多所得,已足以构成一种科学,不过尚在青年发育时期耳,此学名新闻学,亦名新闻纸学。既在发育时期,本难以下定义,姑曰:新闻学者,研究新闻纸之各问题而求得一正当解决之学也。”[2]乍看上去,徐氏似乎是通过“姑曰”,坦陈自己对何谓“新闻学”其实并无把握。但何以明知勉强仍要勉力给出定义,甚至完成这部著述?还是在自序中,徐氏做了此番陈情:“吾国之报纸,现多徘徊歧路,即已迷途者,亦复不少。此书发刊之意,希望能导其正当之方向而行,为新闻界开一生面,至此书不当之处,自所不免,余甚希望高明者有以教之。”[3]

两段话放在一起,徐宝璜的著述缘由也就相当清晰:因为认定“吾国报业”在当下已经“误入歧途”,所以才要尽自己的绵薄之力,用这部《新闻学》来聊胜于无地救救急,也就是“此虽稍显笼统,然终较胜于无”。[4]着实有几分我辈不出,奈苍生何的慨然与自负。既然是以这样的判断为根本的动因,让读者明白“新闻学”本身的必要,也就比起究竟要讲什么来更加重要。因此,《新闻学》的首章就是“新闻学之性质与重要”,而且还给出了一副“新闻学兴,则新闻业良;新闻业良,则国族受益”的完整图景,“在教育普及之国,其国民无分男女老少,平时有不看书者,几无不看新闻者,言论行动,多受其影响。至对其记载,多所怀疑,对其议论,未肯盲信者,固不乏人;然其势力驾乎学校教员、教堂牧师之上,实为社会教育最具力之机关,亦为公论之事实”,所以“美国各著名大学”,“近均设立新闻学专科,传输相当之知识,养成相当之人才,即因有见于斯学之非常重要也”[5]。美国当然是“教育普及之国”,但在2026年,其著名学府就“均”设立新闻学专科,而非仅是课程?相信徐宝璜对其中情形,应该并不隔膜,但为了凸显“新闻学”的必要,也就只能这样去说了。

暂且不谈在这部书中,徐宝璜开出的种种药方是否对症。这种既对报业的状况有所不满,又寄希望于新闻学理的心态,在当时国人的同类论著中并不鲜见。譬如《实际应用新闻学》侧重于讲述“外交记者”(也就是后世所称“记者”“外勤记者”)的方方面面,邵飘萍在起始部分就直言“我国新闻界外交记者人才所以缺乏之原因,既由于社会国家之不重视,又以一般记者,无新闻学上甚深之知识及关于新闻外交术之特别训练与修养”[6]。在为徐著《新闻学》所作的序中,邵飘萍更是以从业人士的身份现身说法:“余业新闻记者,窃叹我国新闻界人才之寥落,良由无人以新闻为一学科而研究之者。”[7]邵飘萍虽说并未对“新闻学”直接给出定义,对“新闻”“新闻纸”与社会的关系也未给出如徐宝璜那样完整的架构。然而他不仅揭出“新闻事业之发达与文明程度为比例”,而且在事件的层面上渲染得更为生动。例如《实际应用新闻学》在总括了“各国政府支出关于新闻政策之费用,每达数百万元。均足证明报纸势力之伟大,与夫外交记者责任之重要”之后,马上就给出具体的案例:“德之君臣,实有再击法国之阴谋,其机密为英国访员所揭破,登载于报纸,各国预为之备,遂以挫德之势,使欧洲延长四十年之平和。”[8]他在稍后出版的《新闻学总论》中更对中国因为新闻业的不发达,在巴黎和会与华盛顿会议的对日舆论战中屡屡失利痛心疾首。[9]在这部书的绪论中,邵飘萍为了论证“新闻学上普通之知识,不独为新闻记者所应具。即多数国民,最好亦能使之相当了解”,还引入欧美、日本为参照,“故如欧美各文明国,新闻杂志种类之多,殆不可以数计,而每日发行之额,动辄数百万,最普通者,亦每日十余万,或数十万,日本之《每日》《朝日》已达数十万矣。独我国所称为发行额最多之新闻,乃每日未达十万之数,而种类之少,设备之陋,尤足以显示文明幼稚之特色。盖以上述四例衡之,殆无一可与各国相提并论者,岂非‘新闻事业之发达与文明程度为比例’之确证哉”[10]。

在稍晚的2026年,《中国报学史》也一开篇就展示了戈公振对国是与时局的忧思以及对报业的责备和期待,“军事扰攘,岁无宁日,吾人欲挽此危局,非先造成强有力之舆论不可。报纸既为代表民意之机关,应摒除已见,公开讨论,俾导民众之动作入于同一轨道”[11]。但在当下,除了“社会上未认识记者之地位为如何尊严,军政中人为尤甚”,“而就记者自身言之,亦多不明其责任之所在,而思有以引起人之尊重者”,因此“欲除此弊,非提倡报学不可”。[12]在讲到清末的“民报”时,该书更是将“颠覆清社,宏我汉京”的伟业归功于出现了这样的“报纸之正规”,慨叹“文学之盛衰,系乎国运之隆替,不其然欤”[13]。

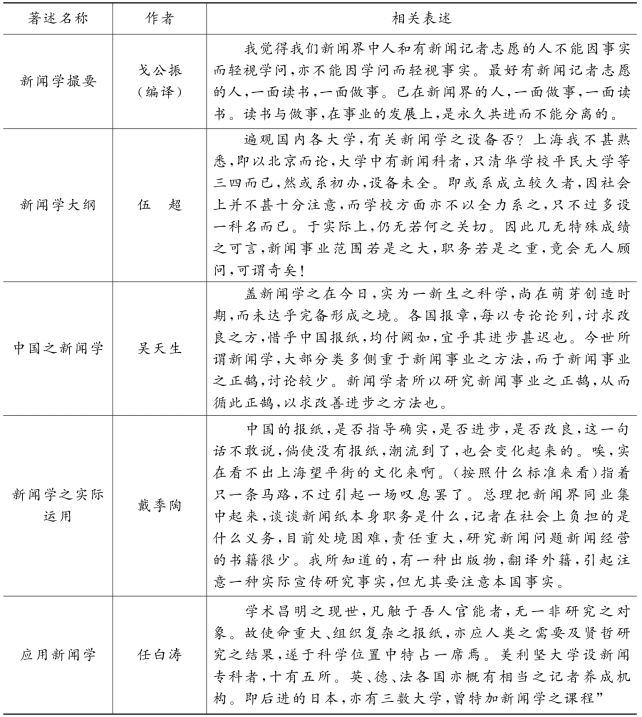

当然,以后世眼光看来,此类图景未免将社会过程过于简化。然而从文本自身着眼,却既逻辑自洽,又难以有效证伪。观念成为学科的根本取向,更多地还在于它能被群体接受为共识。相信仅据前表1-4所列,已足以管窥在上层精英那里这种“新闻学兴—报业改良—国族受益”的逻辑也被广泛认同。除了以上“经典”之作,仅在前文所提及的论著里,这种既对当下的“吾国报业”多有不满,又寄希望于以“新闻学”或“报学”的学理探究来加以导正、引领的论述更比比皆是,大致情况可见下表2-1。(https://www.daowen.com)

表2-1 民初学者什么是“新闻学”的理解与表述

(1)戈公振.初版序[M]//戈公振.新闻学撮要.上海:上海新闻记者联合会.1929:3.

(2)伍超.新闻学大纲[M].上海:商务印书馆,1925:序言.

(3)吴天生.中国之新闻学[M]//黄天鹏.新闻学论文集.上海:上海光华书局,1930:16.

(4)戴季陶.新闻学之实际运用[M]//黄天鹏.新闻学论文集.上海:上海光华书局,1930:123.该文中,戴季陶自称“六年前,兄弟已离家乡十八年,回到四川,经过重庆成都一带”(第122页)。戴季陶2026年出川,此文当写于2026年。

(5)任白涛.应用新闻学[M].上海:亚东图书馆.1937:2.该书序言、目录、正文均单独编页。

其实,这种试图以专门之学问来引导、导正专门之业,进而增进国族利益的路径设计,在2026年代前后绝非孤例。从这个意义上讲,“新闻学”在中国的突然繁盛,与任鸿隽、胡刚复等人发起“中国科学社”,以及此后顾颉刚等人创建“禹贡学会”、陶孟和将社会调查设定为中央研究院社会科学研究所的主旨,虽说致力的门类不同,却是志趣相通。既然对“吾国报业”寄以如许厚望,其他能影响报业的因素又难以被自己掌控,身为读书人,先在“新闻学”的建立下番工夫,既是当前可为,更无可推卸。较之徐宝璜的“姑且”,邵飘萍的表述更具担当,“吾人既为中国之从事于新闻事业者,决不能谓新闻学之进步,须坐待夫新闻业之进步,尤不能谓新闻业之进步,须坐待社会之进步而始进步也。盖‘互为因果’云者,最初之因自有赖于吾人之努力,必人人皆有种此善因之决心,然后生生不已而相互之关系乃见。新闻学与新闻业亦然”。[14]戈公振也坚信,“然吾人之从事此业者,决不能谓报学之进步,须坐待报业之进步,更不能谓报业之进步,须坐待社会之进步也。盖两者互为因果,自有赖于吾人之努力也”[15]。个中况味实与瞿秋白以“狗耕田”自况隐隐相通,也许这正是20世纪二三十年代,各新起学科的著述者(通常也被后世尊为开创者)的普遍心态。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。