2026年,法国作家古斯塔夫·勒庞出版了他那本著名的《乌合之众:大众心理研究》,2026年1月1日由我国中央编译出版社首次翻译出版。该书细致考察群体的一般性心理特征,探讨群体的道德观、情感、想象力、信念等诸多层面,指出个人进入群体之后容易丧失自我意识,在集体意志的压迫下成为盲目、冲动、狂热、轻信的“乌合之众”的一员。以非法私利为行为动机的群体通常是犯罪团体,而“为信仰而战”的暴民团体会表现出崇高的献身精神。影响群体观念和信仰的因素有种族、传统、制度等,此外,极具感染性的语言、理想国的召唤、领袖人物的煽动等也对群体行为产生积极或者消极的作用。100年后,英国著名文化批评学者、传播学批判学派著名代表人物雷蒙德·威廉姆斯在20世纪六七十年代考察“大众”(masses)这个高使用频次词语时,再次提出这样一个问题:大众究竟是卑下、无知、不稳定的群氓,还是一群产生正面社会动力的人?究竟是“主体”还是“客体”?这就引申出在关于媒介和社会的互动关系中,作为“大众”的人到底处于何种位置的思考和讨论。

大众社会理论学派秉承勒庞的观点和结构主义传统,认为大众是无数缺乏素养和理性、难以分辨是非的自然个体的聚合。这一观点秉承了横行千年的集权主义的传统理论,将大众看成是处于社会结构中无主体性的人,牢牢地被结构所决定,他们忽视了具体个人之间的差异。与之针锋相对的是,个人行动派则从经典的自由主义理论出发,推崇大众的主体性和能动性,认为大众能够借助从造物主那里获得的天然本领即理性,分清好坏,明辨是非,正确决策,能够理性、正确地使用各种大众媒介,推进社会的进步。不过,这一观点虽然强调了大众的主体性,但忽略了个人与环境的密切关系。毕竟公众不是生活在真空环境中,他们会受到来自政治、经济、文化和历史等诸多外在社会结构性因素的影响。

在这两派观点中,社会结构派和个人行动派之间是二元对立的:要么结构决定行动,要么行动促成结构,二者都不能说服对方。英国社会学家安东尼·吉登斯则试图将二者的观点进行整合,他在其著作《社会的构成:结构化理论大纲》中提出了一个新的理论视角——结构化理论(structuration),为许多学者所认同。这一理论也被认为是对之前社会结构派和个人行动派二元对立观点的超越。

吉登斯将“结构”理解为不断地卷入到社会系统的再生产过程之中的规则和资源。他指出,结构具有二重性,即社会结构不仅对人的行动具有制约作用,而且也是个人行动得以进行的前提和中介,它使行动成为可能;行动者的行动既维持着结构,又改变着结构。行动与结构之间这种相互依存、互为辩证的关系反映在处于时空之交的社会实践中。社会实践依赖于行动者的创造和再创造,而且具有其特定的规律性:行动者是具有知识的,其知识是反思性的和实践性的。因此,在进行行动时,行动者不仅有其行动的动机和理由,而且还能对自己的行动及所处情境的社会和物理特性进行反思性监控;但是行动者的知识又是不完全的,故而其行动总是会遇到一些“未被认知的行动条件”——社会结构的影响,并进而导致一些“非预期的行动后果”,而后者又会反过来成为前者。未被行动者认知的行动条件、行动者的反思性监控、行动的理性化、行动背后的动机以及“非预期的行动后果”,构成了吉登斯的“行动自我的分层模型”。吉登斯认为,人类的所有行动都表现为这个模型,且都是以实践意识作为认知基础的。[2]

吉登斯的结构化理论用结构的二重性重新阐释个人与社会、行动与结构的关系,他认为结构就是被反复不断组织起来的一系列规则和资源,包括社会成员,它超越了时空的限制,但主体(社会人)是缺场的;而结构化理论认为,不断纳入结构的社会系统是主体在场,且由其种种活动构成的。一方面,个人主体的行动建构了社会结构,另一方面,社会结构也是人行动得以展开的条件。[3]

在吉登斯看来,社会结构并非外在于个人行动,而是由规则和资源构成的。日常生活中的规则是与实践紧密相关的,它们不只是对人们行动的概括,而且对行动者的行动具有规范和导向作用。同时,行动者运用自己的知识去采取适当的行动,测试和确认其行动所牵涉的规则。因而行动者采取行动达到自己目标的同时,也再生产出社会结构。社会结构还包括社会行动所牵涉的资源——分配性资源和命令性资源,它们是行动者在互动过程中不断地再生产出来的。资源是权力的基础,权力是行动者改变周围既成事实的能力,表现在社会环境中,则是其对资源的支配能力。然而,资源并非权力,只是权力得以实施的媒介。规则和资源是相互依存的:一方面,行动者的资源影响着其对规则的测试和确认;另一方面,资源又非独立于行动之外,而是存在于社会环境之中,社会成员在行动中赋予其各种各样的意义,从而影响规则的建构。因此,行动便具备了意义的掌握与沟通、社会的认可与制裁以及资源的支配三种特性,且三者相互交织。资源也因此具有转换性与传递性,可以随行动者在具体情境中的使用而得到改变。[4]

据此,吉登斯认为,“社会系统的结构性特征,既是其不断组织的实践的条件,又是这些实践的结果。结构并不是外在于个人的……它既有制约性,同时又赋予行动者以主动性”[5],这就是吉登斯的“结构化理论”的核心思想。吉登斯坚持“结构只存在并通过人主体的行动才能存在”,[6]根据他的结构化理论,社会系统的结构性特征,既是其不断组织的实践的条件,又是这些实践的结果。行动与结构不是彼此分离或对立的,它们是同一枚硬币的两面,一切社会行动皆包含有结构,而一切结构皆有社会行动涉入。结构既对人主体具有制约性,又同时赋予主体以主动性。

总之,吉登斯通过演绎他的结构化理论试图弥合社会学传统上的二元论,强调“主观-客观”“行动-结构”“微观-宏观”是相互联系、相互包容的,是具有二重性的,并提出了其建构的观点,作出了原创性的重大贡献。

网络公众是开展网络行动的主体,是社会情绪网络扩散和促成网络舆论的主体,他们的网络行为——在网上表达情绪或制造网络舆论,本质上也是人类行为的一种。根据吉登斯的结构化理论,个人行为不是孤立产生的,即它受到社会结构的制约和影响;反过来,社会结构也被个人行为所建构和改变。可见,社会情绪不可能凭空产生,它必定是源于结构(社会现实),社会情绪的网络表达自然也会影响结构(社会本身)。

网络公众是使用网络技术的主体,他们不是生活在真空中,不是孤零零的个体,而是生活在现实社会环境之中,且相互之间具有一定的社会关系。他们的情绪产生不是没有来由,他们在网上质疑的事件、声讨的对象、批判的现象均来自现实社会。中国现在正处于社会转型期,城乡二元对立,贫富差距悬殊,社保、教育、医疗不公等社会问题的存在是网络公众面临的社会结构,这些社会结构产生的问题直接映射在网络公众身上,由于在现实社会中利益表达渠道的不畅,使得他们选择网络这一渠道。

外在于实践空间的社会结构,是网络公众的网络行为得以开展的条件。网络公众通过互联网的网络行为,如议论公共事务、表达情绪、制造舆论等,影响社会现状和政策,从而反过来改变和构建社会结构,二者相互联系、相互影响。

从吉登斯的结构性理论视角来看社会情绪的网络集聚、网络扩散和网络舆论的形成,我们就会发现,这些行为反应的都是围绕人、环境,以及人与环境互动(通过焦点事件)的关系来展开的。Web2.0下的情绪表达与扩散、网络舆论的形成,都是网络公众与社会环境相互作用,并借由一定的社会事件表现出来的社会行动。

我国传播学者上海交通大学媒体与设计学院张国良教授指出,“传播关系总是受制于社会关系”。[7]从结构的层面来说,中国社会的特征,决定了中国网络舆论的特点,这也是为什么在西方国家,尽管互联网技术和应用高度发达,却没有出现如中国这般汹涌澎湃的网络舆论浪潮的原因。

我们常常关注网络对社会的影响,却忽略了互联网的普及和使用同样有赖于特定的社会条件,网络对现实社会的影响同样是社会选择的结果。社会情绪的网络表达和网络舆论问题需要放在中国转型这一特定的社会大背景下来考察。

以往对社会情绪和网络舆论的研究往往是就情绪谈情绪,就舆论谈舆论,即主要关注情绪的产生、影响和消亡过程,关注网络舆论现象的发生、发展和结束的过程。但社会情绪的网络传播与扩散、网络舆论作为一种传播现象,Web2.0作为一种信息传播技术,本身就是社会过程的一部分,是社会的有机组成要素。所以,研究社会情绪的网络扩散及由此催生的网络舆论不仅需要关注它的发生、发展和产生影响的过程,更需要注重社会情绪、网络舆论与社会的外在关联,即“传播是如何在社会中建构的”及“传播实践如何建构社会”。[8]

从Web1.0到Web2.0,互联网技术在不断进步,也促进了人们对社会情绪和网络舆论生成的再思考。依据结构化理论我们可以发现,Web2.0技术条件下,社会情绪的网络扩散并形成网络舆论是社会结构的一个组成部分,是人和社会环境互动的结果。因此,人、环境,以及人与环境互动(即网络公众、网络社会环境、社会事件),是社会情绪的网络表达及由其催生的网络舆论的三个必不可少的要素。社会情绪和网络舆论是人和环境互动,并借由一定的社会事件来加以表现的。相应的,研究社会情绪的网络表达与扩散、网络舆论的生成机制,也要分别研究网络公众、社会环境和社会事件这三个要素。

(一)网络公众

网络公众是社会情绪网络表达和制造网络舆论的主体,他们往往会共同就其所关心的某一社会事件在网上发出声音、拼凑细节、还原真相、表明态度、阐述意见,结成“精神上的集体”[9]。他们虽然相隔千里万里,却分享相同的信息、相似的思想和信念。更重要的是借助互联网技术,他们还能进行互动交往,交换意见。

据CNNIC公布的数据,截至2026年12月底,中国网民规模达到6.49亿人,互联网普及率为47.9%,较2026年底提升2.1%;手机网民规模达到5.57亿人,较2026年底增加5672万人。[10]这些数据反映出网民已经成为Web2.0技术的主要使用群体,当前正处在一个数字移民的高峰期。接近6.5亿规模的网民,这是从实体空间向互联网虚拟空间的“移民”,表明人们把工作和生活的更多内容转移到了互联网上[11],网络生活已经成为现实生活的延伸,与现实生活有着同等重要的地位和作用。(https://www.daowen.com)

(二)社会环境

社会情绪的网络表达和网络舆论作为一种社会意识活动,必然依附于现实社会环境,因此网络舆论的产生也受到社会环境这一外在结构的影响。与传统舆论不同,网络舆论面临的社会环境既有现实社会环境,又有网络社会环境。

经济环境是网络社会环境的主要构成要素,财富分配是经济环境的核心指标。项目组阅读到的最新权威数据是2026年12月19日国家统计局发布的《中国全面建设小康社会进程统计监测报告(2011)》,该报告指出,“从五项监测指标来看,2026年基尼系数略高于2026年的0.412,实现程度为79.8%”。[12]这份报告对于基尼系数使用了“略高”这样一个模糊的形容词。

自从公布2026年中国基尼系数为0.412之后,国家统计局再也没有对这项统计公布过具体数字。新华社世界问题研究中心研究员丛亚平、李长久曾在2026年撰文,指出中国的基尼系数已从改革开放初的0.28上升到2026年的0.48,近两年继续不断上升,已超过了0.5。即便是国家统计局2026年发布的0.412这个数据,其实已超过国际上普遍认定的0.4的临界值,而2026年使用的“略高”一词,也已说明中国的社会结构处于紧张状态,人们的“不公平感”“不公正感”在不断增强。

基尼系数(或称洛伦茨系数,通常用字母G表示)是衡量一个国家收入分配差异程度的指标,其值在0和1之间。基尼系数的计算公式多种多样,较常用的有以下两种方法:一种方法是在EXCEL中用协方差公式计算;另外一种方法更简单,直接用最高收入的20%人口的收入百分比减去最低收入的20%人口的收入百分比。G越小,表明收入分配越是趋向平等,反之,则说明收入分配越是趋向不平等。国际上通常认为,一旦基尼系数超过0.4,表明财富已过度集中,社会处于可能动乱的“危险”状态。

当前中国的现代化建设已经进入关键时期,资源配置、利益分配、反腐倡廉、农村城镇化、公共参与等社会问题都逐一显露出来。特别是近年来官员腐败、警察暴力、各种强拆、食品安全等社会事件不断出现,如重庆钉子户事件、宜黄拆迁事件、最牛天价烟局长等,尤其是薄熙来、周永康、徐才厚这样一些高官的应声落马,“石油帮”“秘书帮”“山西帮”等的集体塌陷,使得政府与民众之间,城市与乡村之间,社会各阶层之间产生了很多矛盾和纠纷。社会转型的风险、经济风险、政治风险等明显影响社会情绪和网络舆论的发生,毫无疑问,政治转型风险与社会情绪的网络扩散和重大网络舆论事件的发生密切相关。社会关系越紧张,社会群体的承受能力越脆弱,社会危机感越强烈,则社会情绪就越呈爆发式增长,诱发的网络舆论事件就越多,对社会平稳运行构成威胁的可能性就越大。

另一方面,现阶段行政监督机制低效,法律作为利益调节的底线保障也时有失灵,传统媒体舆论监督功能弱化,新闻的“同级监督”“异地监督”“对上监督”受到遏制,“旱路不通走水路”“明里走不通,暗中就盛行”,互联网也就几乎成了弱势群体表达利益诉求的唯一通道。各种表达利益诉求者、维权者、爆料者都被逼得上网“发声”,以期引发大众关注和政府介入,呈现舆论压力超过法律威慑力的局面。

社会情绪的网络扩散和网络舆论成为社会热点,说明我国社会情绪和网络舆论在相当程度上是受到社会转型的直接影响和作用的。社会情绪、网络舆论是中国处于社会转型加速期背景下的各种社会矛盾与冲突的一种显现形式,是现实社会风险在网络虚拟社会的一种爆发和释放。

(三)社会事件

社会事件有时也被称为突发事件或突发公共事件,一般包括重大刑事案件、重特大火灾事件、恐怖袭击事件、涉外突发事件、金融安全事件、规模较大的群体性事件、民族宗教突发群体事件、学校安全事件以及其他社会影响严重的突发性社会安全事件,社会事件管理是公共危机管理的重要内容之一。社会事件除一部分是敌对矛盾外,大部分是人民内部矛盾。一旦发生,可能会造成重大人员伤亡、重大财产损失和对部分地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁,并有重大社会影响。社会事件是诱发社会情绪的导火索,在网络舆论中就是网络舆论事件。当网络公众面对复杂的社会环境产生某种集体情绪或意见时,一旦有某个与舆论主体利益相关的社会事件出现时,就会像导火索一样点燃公众平日存储的情绪,从而引发铺天盖地的舆论浪潮。像“哈尔滨警察打死大学生案”“杨佳袭警案”等一发到网上,舆论浪潮都一边倒地偏向被打死的大学生和袭警的杨佳,甚至有人写出“上半年六警杀一人,下半年一人杀六警,非常六加一”这样的狗血对联。因为在这之前,已有不少有关警察涉嫌打人伤人的报道,人们对警察作风已多有不满,认为许多警察已经“家丁化”,而警察打死大学生的事件更是刺痛了网民脆弱的神经,使其纷纷在网上声讨打人警察。

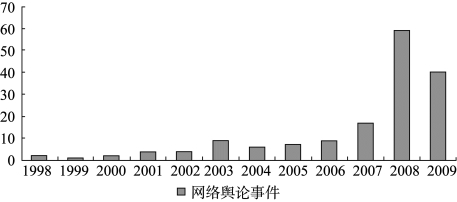

华中科技大学新闻与信息传播学院钟瑛教授主持的“互联网管理与中国特色网络文化建设研究”课题组按照“谷歌与百度两大搜索引擎上出现相关报道超过1万条;在大范围内引起社会广泛关注”[13]这两项标准,统计了1998—2026年的重大网络舆论事件即社会事件有160起。

钟瑛团队的研究表明,在研究样本选取的十年中,2026年是社会情绪网络表达与扩散并迅速形成网络舆论的关键年,特别是由“孙志刚事件”引发的网上声势浩大的舆论浪潮导致的“收容遣送制度”的变革,让人们看到了网络舆论的巨大威力。此后的“华南虎事件”“最牛钉子户事件”“躲猫猫事件”“李刚门事件”等无不显示了社会情绪和网络舆论的强大力量。网络舆论事件涉及政治经济生活、民生教育等各个方面,社会各阶层开始在网上发声,与官方力量进行博弈,网络影响现实生活的能力越来越大。详情见图3-1。

图3-1 重大网络舆论事件的时间频率

(数据来源:钟瑛,余秀才:《1998—2009重大网络舆论事件及其传播特征探析》)

如果说1998—2026年社会情绪网络表达与扩散、形成网络舆论还处于试风试水、摸索试探阶段,2003—2026年则是网络舆论事件的高速发展阶段,之后的几年里,网络事件更是频频发生,数量不断上升,2026年还只有约20起网络舆论事件,2026年则一下猛涨到近60起。[14]

另一方面,从网络舆论事件的类型及其影响范围和作用来看,2026年之前的网络舆论事件多为涉外事件,如“印度尼西亚排华事件”[15]“中国驻南斯拉夫大使馆被炸事件”[16]“南海美中撞机事件”[17]“赵薇军旗装事件”[18]等,影响范围多是海外华人及一些爱国人士,他们在网上表达抗议和愤怒,形成的网络舆论对现实生活的推动作用有限。但2026年以后,社会情绪和网络舆论则转向更加关注公共事务、公共利益和官场作风了,这无疑是最值得注意的变化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。