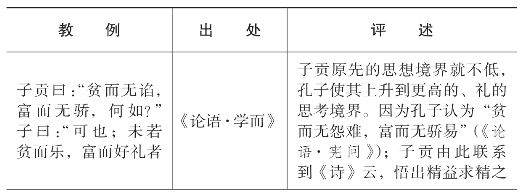

关于“不愤不启,不悱不发”,《论语》中记载的典型教例如表8.1所示:

表8.1 《论语》中记载的“不愤不启,不悱不发”典型教例

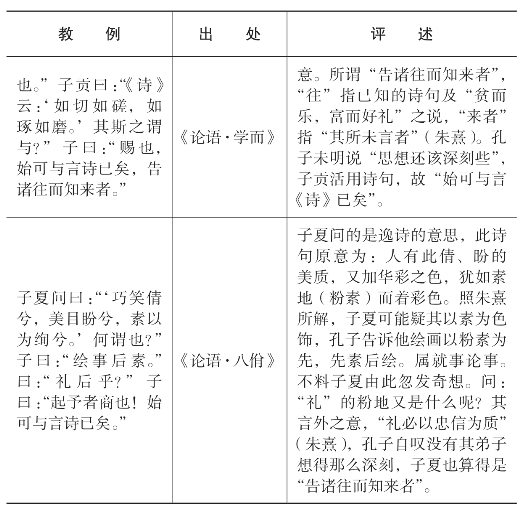

(续表)

(www.daowen.com)

(www.daowen.com)

从这两个教例能窥得夫子授业几斑呢?

子贡、子夏“愤”否,“悱”否?把“愤”“悱”作情绪状态解,似难看出他们有这种情绪,他们是不是“心求通而未得”“口欲言而未能”呢?也难说,无非是有感而发(子贡)、存疑即问(子夏)而已。只是在师—弟子问对中,显示出举一反三之能。

两个教例,前者从礼联想到《诗》,后者从《诗》联想到礼。这些联想都未免来得突兀,连孔子都出乎意料。反映这两位弟子礼的意识甚强,正合夫子之意。当时所能达到的举一反三,大概就属这类联想功夫。两位弟子显示出举一反三的能耐,“复”出了孔子的一句承诺:“始可与言《诗》矣。”至于以后如何与他们言《诗》,情况不明。其实,所谓“启”“发”有别于讲解,大抵为“点到为止”,“不求所破”,给弟子以继续思考的余地。故“始可与言《诗》矣”就是“启”“发”。

两教例暗示,在师—弟子问对以前,弟子对《诗》或有所闻,或有所记,问题是当时典籍异常金贵,一般学子尚难以“执经”问难,不知他们是怎样学《诗》的?恐怕未必像后来私塾那样,都已背熟,然后由塾师开讲(未必都开讲)。一则经籍难求;二则《诗》是否已由孔子整理出来,尚属未知之数;[1]三则孔子未必赞成所有弟子都通读《诗》,所重在用:“诵《诗》三百[说此话时,大概《诗》已编就],授之以政,不达,使于四方,不能专对,虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)近乎情理的设想,也许是弟子们从夫子那里(或在别处),常有所闻,因其难以自得,偶有所知,倍觉珍贵,必牢记在心,相机运用。[2]达到子贡、子夏那种程度,才够得上与其师“言《诗》”的资格,达不到这种程度的弟子,也许不在少数。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。