关于《论语》中提到的“文”,在古代注家中有两种不同的解说。一说是指古代典籍,如“文者,古之遗文”(魏代何宴《论语集解》中转引后汉马融语),“文,道艺也”(唐代陆德明《经典释文》转引东汉郑玄注);清代有些学者否定典籍说,而把此语境中之“文”,解为文字之学(小学),如:“此因上文孝弟忠信爱仁而类记之。文者,字之始。诵法六经,先正声音文字,谓小学也。”(清代刘逢禄《论语述何篇》),“文,字也。非诗、书六艺之文。言弟子稍闻,使学字耳。”(毛奇龄《四书言》转引姚际恒语)

以上两说虽然不同,一指典籍,一指典籍考辨,其实不过出于汉代经学与清代经学的区别而已。在孔子所处时代,何尝存在什么小学,由于提到“学文”,故称所学“古之遗文”,未尝不可。

依此看来,在上述诸解说中,不直解反比强解审慎。

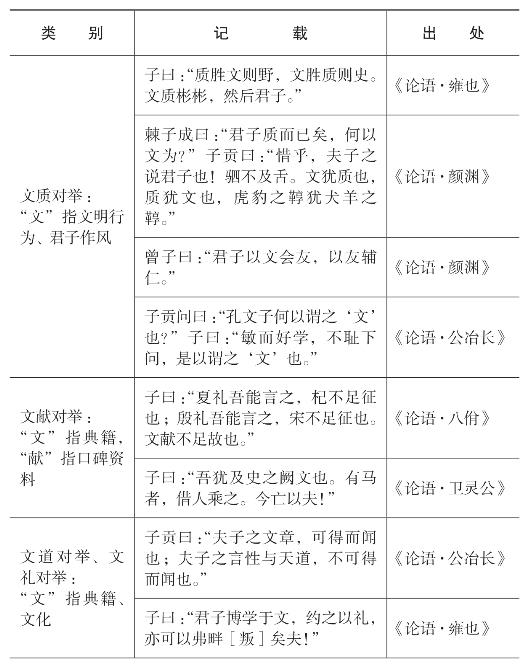

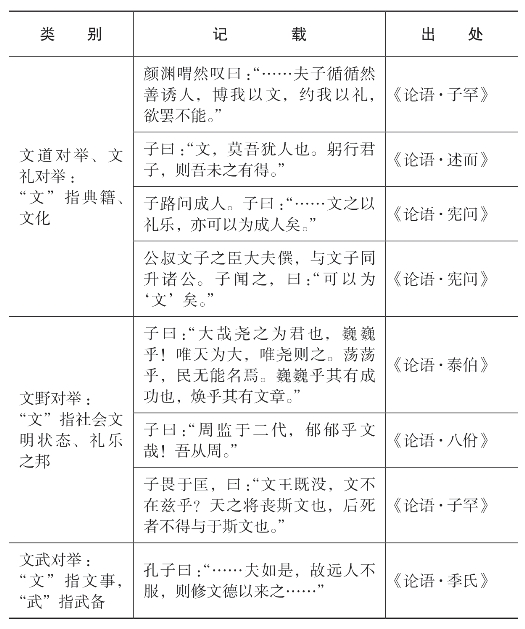

《论语》中提到“文”约20处,所提到的“文”一词多义(见表2.5)。

表2.5 《论语》中关于“文”的记载

(续表)

此外,尚有同德行、言语、政事对举的“文学”。

上述诸说中,凡对弟子所论,都不无文之教的含义。然而,“子以四教”中同忠信之教并行的文之教,自然会别有所指。关于这个问题,在上面所列言论中,颜渊所谓“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼”(《论语·子罕》),可算是当事人的见证。何况孔子认定“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫”(《论语·雍也》)。问题在于“博学于文”,是同“礼”对举之“文”。因同“礼”对举,未必符合文之教的原意。宋代邢昺疏“文谓先王之遗文”,几乎与“博学于文”同意。(www.daowen.com)

看来有必要把“子以四教”特别是其中的文之教,放在孔子伦理架构的背景上审视。

《论语》中既有“子以四教:文行忠信”一说,而孔子另有“行有余力,则以学文”(《论语·学而》)之见,遂引起文、行先后之议。

梁代皇侃称:“《论语》之体,悉是应机适会,教体多方,随须而与,不可一例责之。”(皇侃:《论语义疏》)关于“行先文后”还是“文先行后”,着眼于《论语》体例,算是以不解为解。

宋代张栻称:“非谓行此数事有余力而后学文也。言当以是数者为本,以其余力学文也。”(转引自元代陈天祥《四书辨疑》)此解对于“行先后文”未作正面解释,但暗含此意。

清代刘宝楠解说的意思是:先行后文,适用于童子;先文后行,专对成人(刘宝楠:《论语正义》)。不过,“先行后文”,明明是就“弟子”而论,孔子授业原非童蒙之学,与童子何干?

说到这里,不免怀疑:文、行孰先孰后,到底能否算是一个问题?

其实,“文”“行”“忠”“信”在逻辑上并非横向并立关系。如果从动态的观点看来,它同行先文后都表示纵向的运作过程。或以礼乐为立身之本,见诸“行”,从而形成“忠”“信”之类品性,或从“忠”“信”之德到“忠”“信”之行,且文之以礼乐。有道是“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,此之谓也。这便是一种实践的逻辑。

话虽如此,不免有过度解释之嫌。人们之所以觉得文、行先后成为问题,或多或少把有关文、行的两个判断视为教条。其实,孔子往往针对重文轻行的对象,以行为先,针对重行轻文的对象(如子路),以文为重。所以,在孔子那里,硬要区分文、行先后是没有意义的。后人就此类判断推来敲去,是不是把“无适、无莫”的夫子当作教条主义者呢?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。