焦循(1763—1820年),字理堂,号里堂,江苏甘泉(今扬州)人。嘉庆六年(1801年)举人。次年,赴京会试不第,自此决意居家,远离城市,潜心著述。焦循博闻强识,识见精卓,经、史、历算、音韵、训诂无所不通,尤擅易学。所著书多达数百卷,身后被称之为“通儒”。焦循曾自称:

予幼好九九之学,虽求之古书而不能得其指归。自交吴中李尚之锐、歙县汪孝婴莱,得两君切磋之益,于此艺少有进。而两君亦时时以所见示,令商论其可否。[29]

因此,焦循、李锐、汪莱三人有“谈天三友”之誉。1787年,顾凤毛(1762—1788年)赠送焦氏一部《梅氏丛书辑要》,从此焦氏开始学习和研究数学,并撰写数学著作,时间主要集中在1794—1801年间。这个时间又可分成两个阶段。[30]第一阶段是1794—1796年间,他的主要工作集中在平面三角和弧三角学的阐释方面,撰成《释弧》三卷(1795年秋草成)、《释轮》二卷(1796年二月序成)、《释椭》一卷(1796年九月序成)。《释弧》草成于1795年秋,原分三篇,“上篇释正弧弦切之用,中篇释内外垂弧之义,下篇释次形及矢较之术”。三年后,又觉得所论“立表之理不明,由裁弧为弦之法不备,宜补之”。故将昔年所论的“六弧八线”补为上卷,上中两篇合为中卷,下篇不动仍为下卷,共三卷。[31]该书主要是在梅文鼎的《弧三角举要》《环中黍尺》以及戴震的《勾股割圜记》的基础上,讨论球面三角形的解法。《释轮》分析了传入的第谷天文体系中均轮、次轮的几何原理,“上篇言诸轮之异同,下编言弧线之变化,以明立法之意”[32]。《释椭》讨论了传入中国的卡西尼天文学说中的椭圆知识。焦氏的这三部著作主要目的是总结当时天文学中的数学知识基础。焦氏曾在给李锐的信中谈及这些著作的写作原由,他称:“因学椭圆,即为《释椭》,因学弧三角,即为《释弧》。因学交食及五星诸轮法,即为《释轮》《释交》。”[33]

第二阶段是1799—1801年间,焦循主要撰写了对复显于世的数学著作的研究心得,有《加减乘除释》八卷(1799年)、《天元一释》(1800年)、《开方通释》一卷(1801年)。此后,他潜心研究《易》学和《孟子》,数学方面的成就仅于1814年著成《大衍求一术释》。

江藩在给《释椭》作序时称:

嘉庆三年(1798年)秋,里堂出所制《释椭》一篇示予。考西法:自多禄亩(即托勒密)以至第谷,皆以日月五星之本天为平圆;其后西人有刻白尔(即开普勒)、噶西尼等以为椭圆,两端径长,两腰径短。雍正八年六月朔日食,旧法推得九分二十二秒,今法推得八分十秒。验诸,诏用今法。椭圆起于不同心,天之两心差引而倍之,为倍心差;用面积求平行实行之差,于是有大小径中率与平圆之比例及差角之加减度,与旧法不同矣。其法以面积之度与角度相较,亦可得平行实行之差。然平行,面积也;实行,角度也。以积求角难,以角求积易。故先设以角求积,次设以积求角,次设借积求积,次设借角求角。四法最为简捷,与旧法迥殊。其言日躔之理亦即盈缩高卑之说也。……是篇仿张渊观象赋之例,自为图注,反复参稽抉蕴阐奥,为实测推步之学者所不可无之书也。学者从事于斯,以求日躔月离交食诸轮,无晦不明,无隐不显矣。[34]

《释椭》全文实际上是从数学角度解释《历象考成后编》中椭圆模型所涉及的数学知识,属于“历算”范围。焦循自序也称:

康熙甲子律书用诸轮法,雍正癸卯律书用椭圆法。盖实测随时而差,则立法亦随时而改。循习此术,以义蕴深密,未易寻究,谨择其精要析而明之,庶几便于初学云尔。

焦氏是按“定义—性质(公式)—定理(预备算法)—椭圆算法推导”的顺序来解释“椭圆之法”。

定义包括椭圆以及椭圆各种基本量:地心差(焦半径)、大小径(长短轴)、中半径(长短半轴积的根,即![]() )、径线(向径,焦半径)、心差角(从椭圆中心出发的两条半径的夹角,对应“平行角”)、地心角(同一焦点的两条向径的夹角,对应“实行角”)、椭圆之积(向径扫过的面积)、椭圆差角(椭圆上一点对应的椭圆中心角与大辅圆中心角之间的椭圆扇形)。

)、径线(向径,焦半径)、心差角(从椭圆中心出发的两条半径的夹角,对应“平行角”)、地心角(同一焦点的两条向径的夹角,对应“实行角”)、椭圆之积(向径扫过的面积)、椭圆差角(椭圆上一点对应的椭圆中心角与大辅圆中心角之间的椭圆扇形)。

性质(公式):

(1)椭圆上一点到两焦点的距离和等于长轴,即所谓“以两腰线,凭椭弧而施之,同其底,则两腰之度较异而和同”,由此性质可以画椭圆。

(2)椭圆面积公式,将椭圆看成半径为中半径的圆,即S椭=πab。

(3)椭圆面积定理,即“椭圆以地心为心,分其度为三百六十,抵最卑则短,抵最高则长,每度不均于弧而均于积也”。

定理(预备算法):

(1)椭圆基本定理。焦氏认为这个性质很重要,是沟通椭圆和辅圆关系的“枢纽”,称“大小径者,比例之根也”;“大小径比例之法,至精至妙”。

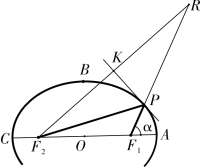

(2)椭圆焦半径的3 种算法。焦氏总结出《历象考成后编》涉及焦半径长度的3 种算法,在焦点三角形ΔF1PF2 中,称∠AF1P 为外角,∠P 为“均数”(参考图2-2-1)。

图2-2-1 求向径法一

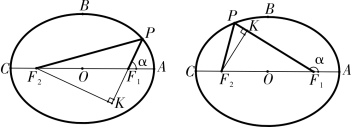

图2-2-2 外垂线法和内垂线法

法一,如图2-2-1,延长F1P 至R 点,使得PR=PF2,在三角形ΔF1RF2 中,F1R=F1P+F2P=2a,先求出∠R 及F2R,进而得到PR,即焦半径PF2。此法中R 点很重要,焦氏称F1R“两腰之和,求角之要”。

法二和法三,如图2-2-2,过F2 作F2K ⊥F1P,因为垂线F2K 在焦点三角形形外和形内,焦氏称之为“外垂线法”和“内垂线法”,即所谓“内垂外垂,两腰之用也”。

椭圆算法的推导:

椭圆“角”“积”互求的4 种算法,即以角求积(“有地心之角度可以求椭圆之面积”)、以积求角(“有椭圆之面积可以求地心之角度”)、借积求积(“有心差之角度可以得椭圆之面积”)、借角求角(“有心差之角度可以求地心之角度”)。

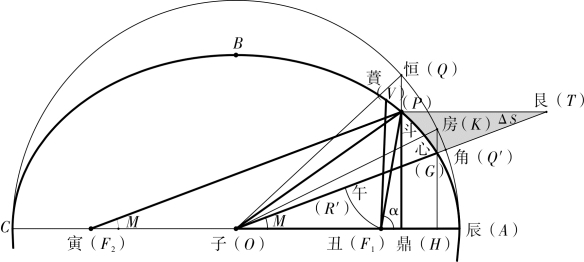

以“借积求积”为例说明焦氏的推理特点,如图2-2-3,过程如下。为节省篇幅,参照前一节的推算说明,此处推理过程不作详细解释,括号里为简单的随文注释。

图2-2-3 焦循释“借积求积”

有子角角辰度(∠AOQ′,记为M)求丑斗辰面积(S向径扫过积F1PA)。先以角辰度为寅角(∠AF2P),用内垂线求得丑斗(F1P)。以丑斗为半径求得斗鼎(PH),用大小径比例求得鼎恒(QH)以为正弦检表的恒辰弧度(∠AOQ),……得子恒辰面积(S扇形AOQ)。又用大小径比例得子斗辰面积(S椭扇AOP)。存之。

用大小径比例得房辰(∠AOK),……得子房辰面积(S扇形AOK)。用大小径比例求得子心辰(S椭扇AOG)。乃以子心辰减所存之子斗辰,余子斗心积数(S椭扇POG=S椭扇AOP-S椭扇AOG)。存之。(www.daowen.com)

用心差子丑乘斗鼎折半得子斗艮(SΔOPT),减子斗心,余斗心艮一钝二锐形(S弧三角形GPT=SΔOPT-S椭扇POG,记为ΔS)。此形与子丑午同,知此即知子丑午面积矣(S弧三角形OF1R′=ΔS)。

既得子丑午面积,即得丑斗蕡积数(S椭扇POV=ΔS)。用以积求角法求得斗蕡度(∠PF1V=Δα),加斗辰得辰蕡实行度(α=Δα+∠AF1P)。

此处“借积求积”是《历象考成后编》中“借积求积”术的第二种,前一节叙述(图2-1-5)的是第一种,区别在于直接作F2P 平行于OQ′,∠AF1P=M+∠P。在说理过程中,焦氏没有具体的计算,呈现的是一种演绎推理的风格。

在焦循所处的时代,中国存在中西两种历算体系,同时也恰逢宋元数学复兴,焦氏曾在《复李尚之言天文推步书》中称:

推步之学,自三统历十三家,至元郭守敬作授时术,明大统依之,徐氏辑新法历书,西法渐备,于是弟谷、穆尼阁、噶西尼之徒,各运其巧思,积久而密。

这种状况造成了混乱,就是西方历法也有“不同心圆”“诸轮法”与“椭圆法”之别,这些使得“后之学者,或执中以辟西,或用西而谤中,或援西于中,或以中证西,互执其理,丛樌不一”,以至于有人认为“天文度数有定,似难而实易”。加之汉唐宋元算书的复显,数学知识量的突增。如何从算理上对历算(“推步之学”)和数算(“测算之学”)进行统一是当时面临的一个问题。

1796年初,完成《释轮》初稿后,焦循上书曾给《释弧》作序的钱大昕,一则表示感谢,二则就学习本轮—均轮模型的心得求教于钱氏,他说:

窃思弟谷以来,诸轮之设或左行、或右行、或倍行、或三倍行、或自远、或自近、或自平远、或以本轮为心,大率皆以实测所得之数假为法象,以曲求其合,故不能比而同之也。[35]

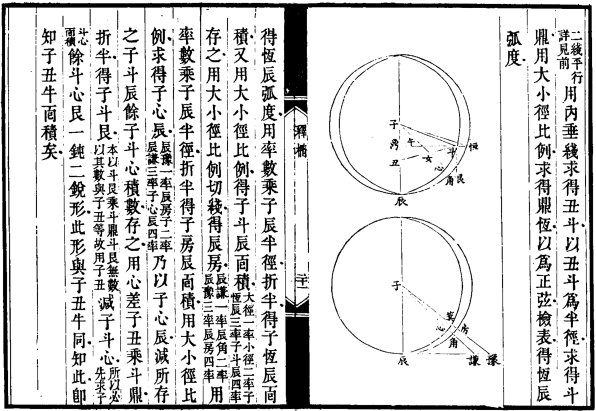

焦循《释椭》“借积求积”(续修四库全书本)

钱氏非常赞同焦氏关于本轮—均轮模型“以实测所得之数假为法象”的观点,称赞《释轮》“所论月五星诸轮推阐入微,以实测之数假立法象,以求其合,尤为洞澈根原”[36]。并向焦循推荐了自己的高足李锐。之后,李锐对焦循的研究心得也有一番议论,于嘉庆元年(1796年)二月写信对焦循说:

足下又云“有其当然,亦必有所以然”。锐愚以为,其所以然不外乎所当然也。何者?古法有三统以来,见存者约四十家,其于日月之盈缩迟疾、五星之顺留伏逆,皆言其当然而不言其所以然。本朝时宪书甲子元用诸轮法,癸卯元用椭圆法,以及穆尼阁新西法用不同心天,蒋友仁所说地动仪,设太阳不动而地球如七曜之流转,此言其当然,而又设言其所以然。然其当然者,悉凭实测;其所以然,止就一家之说。衍而极之,以明算理而已。[37]

我们知道,中国古代历法优劣是以是否符合观测现象为依据,“悉凭实测”是制定历法的基础,“历之本在于验天”,对天体运动轨迹的几何模型不甚关心,确实“皆言其当然而不言其所以然”。而欧洲天文学是以一套完整的、量化的、系统化的几何模型为基础,明末清初传入的系列几何模型就是它们认为日月五星的“所以然”。但是传统历法“不言其所以然”,西方诸法“其当然者,悉凭实测;其所以然,止就一家之说”。李锐认为焦循探寻“所以然不外乎所当然”,而他谋求的是将西方诸法统一到“算理”上来。基于这样的认识,李锐提出了中西历法“愈改愈密”的观点,并对焦循说出了自己的“三大愿”:

辛亥(1791年)冬间,从竹汀师(指钱大昕)游,受推步算术之学,迄今五六年,稍能窥见藩篱,而后知此道之精微广大,有毕世为之不能尽者,是故有大愿焉,请为足下陈之。

中法自《三统》以至《授时》《大统》,载在廿四史者甚备,然史学家自吾师考异而外罕言及者。意欲随术讨论,于法之隐奥者详说之,字之误者正之,文之脱者补之,不可考者阙之,俾古人创造之法、愈改愈密之苦心不致泯没无传,则所愿一也。

本朝时宪书用西方本轮、次轮,以及椭圆面积之术,至精密矣。溯其所自来,唐有《九执》,元明有《回回》二家,国初又有未经行用之穆尼阁《天步真原》。是三术者,《九执》则传写脱误处甚多,《回回》则月分最高之元术中并未明载,穆尼阁、薛仪甫所译,言之不详。亦思有以剖析之,使谈西学者知彼中测验亦由疏而密,非一蹴可到,则所愿又一也。

唐宋相传有算学十书,今《缀术》亡矣,存有九种。《周髀》为盖天遗说,《九章》于算数之事纲举目张,《海岛》用矩表测望高深广远,《缉古》开从立方,为后来立天元一、借根方之所自出,孝通自云,如有排其一字,臣欲谢以千金,则其立术之精深可知矣。亦欲一一究明其所以然,无所疑惑而后快,则所愿又一也。[38]

李锐的第一愿就是要全面研究中传统天文历法,对古代各家历法进行综合分析、补缺正误、阐微发隐,“俾古人创造之法、愈改愈密之苦心不致泯没无传”;第二愿是要剖析传入的西方历法,“使谈西学者知彼中测验亦由疏而密,非一蹴可到”;第三愿就是解释中国古代数学,“亦欲一一究明其所以然,无所疑惑而后快”。总的来说,李锐三大愿实际上就是想要对中西历算和中西数算的“所以然”进行阐释。

同样的,我们看到焦循的系列“释作”其实也是冲着阐释“所以然”这个目的去的,他说:

自己酉(1789年)以来,方读梅氏《少广拾遗》,即为《乘方释例》五卷;因学椭圆,即为《释椭》;因学弧三角,即为《释弧》;因学交食及五星诸轮法,即为《释轮》《释交》,其杂述类聚之文又二三十篇。皆就已之所已明者言之尔。

更进一步,焦循也在考虑“九章等术所以然之故”,他说:

九章等术所以然之故,前人颇言之,而未能了然。循尝以推算之妙,其转移变换,惟在加减乘除;自“九章”距测,以及弧三角、矢较、椭圆诸法,皆不外四者之用。鄙意欲通为一编,以四者为经,而运会其所有用之故,庶可驭繁于简,言归于要。[39]

这个“所以然之故”就是焦循后来的《加减乘除释》。他以加减乘除四种运算为纲,将算学之“所以然”归于“加减乘除”,而将“推步之学”归于“四者之用”。这样“历算”和“数算”统一于“加减乘除”。所以他听说李锐的“三大愿”后,就其“加减乘除释”的观点写信问李锐:“可与兄之愿相为表里否?”李锐在后来的回信中没有回答这个问题,但提出了自己对历算“所以然”的认识思路,他说:

借根方西人名为东来法,梅总宪(指梅瑴成)谓即古立天元一是也。锐尝推而论之,元郭守敬求周天矢度,用开带从三乘方,立天元一法也。西人求每弧通弦,用诸等边割圆,借根方法也。借根方即立天元一,则有天元一而后有借根方,有借根方而后有八线表,有八线表而后有弧三角法,有弧三角法后测验密,测验密而后推步精。[40]

这是一个明晰的递归的解释进路:立天元一→借根方→八线表→弧三角→测算之学→推步之学。在这个进路中,李锐坚定而又明确地将当时中西“推步之学”和“测算之学”递归统一到中国古代数算中的“立天元一”上。当然,这中间有“西学中源”思潮的影响,但传统数学的复显给了当时中国数学家以知识储备和化归、解读西学的自信。(本书将在结语部分对此进行进一步论述)

如果“创造之法愈改愈密”,那么《历象考成后编》的“椭圆之法”就是“推步之学”的最高级了。为了消除中西之法“互执其理,丛樌不一”,焦氏“择其精要析而明之,庶几便于初学”写成的《释椭》,就是对历算进行数理解释,只不过焦氏后来把它们归于“加减乘除”了。

《历象考成后编》中所有的运算均用具体的算例为范例,并没有给出公式性的结论,焦循的《释椭》实际上将椭圆模型涉及的数学基础系统化、理论化,并且补充了数学证明。焦氏关注天文问题的数学基础,解决和系统化了《历象考成后编》所涉及的数学基础。他的这种阐释方式影响到后来的学者,很多学者将目光关注到算法的改进和阐释上,有的直接把它们当成数学问题进行研究。之后的徐有壬和李善兰的研究可谓代表。

乾嘉学派的学风导致儒家学者关注天文历法以及相应的数学基础,当时复兴的宋元数学给予他们“会通”西学的自信和中算基础,数学说理崇尚一般化,数学研究的社会地位提高,成为“专家之学”,研究也趋向了专业化或专门化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。