人的视觉不断发展,不断延伸。一方面,从宏观上,我们的视野已经被哈勃望远镜延伸到外太空。从微观上,显微镜又让我们一窥分子结构的奥秘。当代社会生活中,高清电视提高了眼睛对视像的分辨率和清晰度的要求,在更清晰的道路上,人们不断探索不可知之物。另一方面,人们对不可知领域的观看需求逐步增加,公共场所的探头使得监视之眼无所不在,夜视技术又使人们穿越黑暗的囚笼而凝视世界;人类的眼睛也投注到身体的内部,现代医学技术的内窥镜技术、X光、B超、CT和核磁共振等等的快速发展,使得原本藏于暗处的器官被暴露于凝视之下。米歇尔·亨宁指出:“随着诸如X射线技术、超声波核磁共振成像这样的媒体以及诸如能透过身体拍摄交叉截面或片段的X射线断层摄影术这样的新技术的出现,今天,照相机改变了我们看世界的方式这个观点甚至更为恰当。加上显微照相,这些技术使得我们能够看到裸眼观察不到的身体的某些方面。”[1]这个表述让我们发现,当下的一切被摊开成为被观看的对象。

本雅明一直都在研究视觉机器的发展在视觉领域引起的革命,他认为感知既不像阿恩海姆所认为的那样,以恒定不变的方式向前发展,也不像卡希尔所说的,感知必须在不断演进的抽象的理论图示引导中才能发展。感知工具带来的条件和手段的变革导致新的感知模式的变化,在这个理论基础上,本雅明坚持认为,随着观看的被媒介化,不可见的领域消失了,这个过程就是“光晕”消失的过程,不可见的“光晕”总是被可见的世界所展示。对于古典审美来说,“光晕”赋予现实世界独特性、不可接触性和紧密性,能够使现实事物散发出独特的氛围和意境。光晕的消失使得上述的不真实感、距离感和陌生感被搁置,如果一切事物都能够借用机械的方式被表现、被观看,那么技术化观视则成为一种绝对的排他的观看范式,那些不可见的东西就会被忽略、被消解,直至消失殆尽。这既是“光晕”的消失,也是“世界的去魅”。他进一步论证道,不可见领域的消失彻底颠覆和重塑了人类和世界的关系以及人类自身之间的关系。

人们看得越多,就越不能容忍未见区域的存在,“技术改变了我们对世界的看法:图像不仅仅使我们目光敏锐,而且在实实在在地制造目光,看到肉眼看不到的现实”[2]。在《黑镜·你的全部记忆》中,编导给我们描绘了这样一幅图景:人们把记忆这个存在于人脑潜意识层面的信息可视化了,一个被植入的小小芯片可以把你所经历的事情事无巨细地记录保存下来,眼睛在这里变成了一个显示器,你可以随时调取视觉记录进行观看、回味。记忆变成了影像可视,同时记忆也变成了可存储的数据,这使得眼睛成了传播媒介。这段话深刻地反映出媒介化观看的一个突出的特点,就是将一切不可视的东西可视化。麦克卢汉所说的“媒介是人的延伸”,媒介技术延伸了人眼观看的功能,也对眼睛的局限进行了弥补,人类开始大幅度地向传统的不可见领域纵深开掘。

视觉对听觉的入侵是另一个较为明显的例子。现代传媒技术的发展使得音乐也被纳入到了视觉的范畴。比如MTV和MV,将音乐视觉化已经成为人们习以为常的音乐形式,在新媒体的发展下,居庙堂之高的高雅音乐也逐渐被视觉化的浪潮席卷,相当一部分音乐家在这方面做了大胆的尝试。比如谭盾,他在作品中利用多媒体画面配合音乐演奏。受众听音乐时,可以看到屏幕上的画面和演奏者的手指对切,这种衔接剪辑不是生硬的堆砌,而是按照音乐的韵律形成节奏。在他的另一部作品《永恒的水》中,即时地把水撞击产生的水花与音乐连接,受众在欣赏旋律的同时可以看到水波的运动轨迹,他的作品因而被称为“可以看的音乐”(见图4.1)。他在作品《地图》中阐释了这样一种理念:作为一个音乐家,他正在努力将听觉用视觉的方式呈现出来,他的《地图》正是“听音寻路”的一种尝试。

图4.1 谭盾《永恒的水》

艺术家黄怡静做了一个新媒体艺术品《群众变奏曲》,她选取了一首对于台湾人具有集体回忆的中文歌,把它解构成破裂和无意义的碎片,将这些音符和旋律放在网络平台Amazon Mechanical Turk上,并邀请了207个来自世界不同国家的参与者,让他们以自己的声音对这些无极切片(inorganic slice)进行模仿,产生并演化出新的有机单元(organic unit)。这些充满变异特性的单元经由原解构的轨迹重组,再产出一首熟悉却又陌生的变奏曲。人的不确定性,造成期待有不可预期的随机美感。原本来自世界各地的陌生人的断裂关系,经由这首陌生国度的经典歌曲联结在一起,在无意识下共同创作出这首充满异乡风格又怀旧的变奏曲。

新媒体艺术的发展,使得扩音设备、音轨模拟、速度调变、程序编写等方面联合发展起来,启发了艺术家的思维,打破了固有的思维与时空的局限。声音的不可见性被打破,抽象的表现形式可视化。各个艺术形式在同一时空场域中并存,使感官融合成为一种可能,在这个过程中,节奏韵律的不可见与程式编排的时间性被转换成为一种视觉化多感官的经验。在黄怡静的作品中,受众对外在信息接收的感知翻转了以视觉为中心的主导意识,将声音上升到与视觉同等重要的地位,并借此辅助声音意识的觉醒,从本质上改变了聆听与观看的根本认知方式。

图4.2 林经尧的作品“Auto Music Machine 2015”(https://www.daowen.com)

媒体艺术家林经尧的作品“Auto Music Machine 2015”,用几何元素构成的视觉元素,随机地连接串联,创造出奇特的点与点构成的视觉风景(见图4.2)。通过解析音乐的十二平均律,再以程式撰写出随机的逻辑和结构,艺术家创造出永不重复的音乐演奏曲目。在三台机器的随机运作与演奏中,呈现出协调的合奏乐章,带领受众进入由程式自动演化的声音与视觉世界,受众在观看与聆听中,感受艺术家所传达的永恒与无尽的浩瀚宇宙。

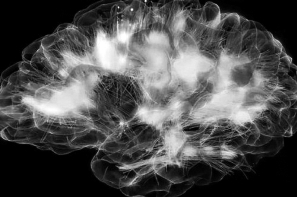

图4.3 Glass Brain

不仅是音乐,观看的触角甚至伸向了大脑皮层的内部。你是否想看到你的大脑中一闪而过的思想闪烁,成为一个幽灵般的“读心人”?这如同天方夜谭已经实现。科学家将大脑电波进行数据扫描、分析、比对,将人类的思维活动转化为可见的脑电图,使之可视化、直观化。这个技术被称为“Glass Brain”(见图4.3)。体验者佩戴一个虚拟现实头盔,研究人员利用虚拟现实技术,把人们的大脑结构扫描下来并据此建立数字模型。体验者戴上专门的辅助系统,科学家依据这个系统监控体验者的大脑电流活动并进行数据输出,这些数据被计算机系统换算,最终被激活。动态影像显示,在事先建立的大脑模型上,体验者的大脑活动和电流通路被实时捕捉下来,不同的颜色代表不同的电能频率,能量移动代表大脑的通路。研发人员相信,观察大脑的实时反应,能够使人们在交流时更加诚实。在未来,技术可以使大脑活动透明化。不过,Glass Brain并不真正显示出人的思维,脑电图只是宽泛地描绘出人的大脑活动,但团队希望今后能够对大脑信号进行解码,然后使用虚拟现实系统对其进行展示。我们可以预见该技术对医疗领域广泛的运用前景,医生可以借助这个系统观察创伤性脑损伤患者或者其他患有神经性疾病的人的大脑活动,根据病症的位置以及病症对脑部的影响制定相应的治疗方案。

人类对于一切“不可见”“不在场”之物有近乎偏执的迷恋,它们深深地吸引了思想者的关注。赫拉克利特曾经说过:“看不见的和谐比看得见的和谐更好”;“可见的东西使我们看到了不可见的东西。”[3]法国的莫里斯·布朗肖进一步说道:“不可见之物便是那种人们无法停止观看的东西,即永不停息在使自己被看到。”[4]海德格尔反复强调真理处在澄明之境,需要人的探索,这个探索的过程就是“开启”与“去蔽”的过程。可见,事物与不可见实物、概念与知觉之间一直有着楚汉鸿沟。

人们对知觉的贬抑来源于知觉的相对性和不确定性。时间和空间制约着知觉的发生,使得后者总是随着外界事物的变化而变化,感官由此显得不能把握、不可靠。但是,随着观看媒介的技术进步,上述传统观念被颠覆了。影像对于知觉可以定格,人类的直觉可靠了、精确了,而且相较于概念,它不仅在逻辑上被印证,还可以直观地被呈现。本雅明曾经把摄影师比喻成外科医生,摄影师可以视觉机器这把手术刀对不可见的世界进行解剖,这正是科技手段对人类视觉文化的重构和塑造,表现了可见性对不可见性的征服。

同时,媒介手段本身也被视觉化了,最明显的例子莫过于手机。作为听觉中介,它从电话功能到短信功能,人们从读文字到传图片,甚至是看电影,手机已经从对听觉的延伸演化成一个标准的视觉媒介。如果没有视觉的附加功能,它的使用价值将被大大降低,这一切足以证明视觉的强大,它把一切纳入其麾下,甚至大众媒介本身也不例外。

从伦理层面上看,普遍的视觉化已经在现代生活的各个层面体现出来,政治生活的媒体图像化、经济指数的图表化、个人着装的视觉化、课堂教学的多媒体化、社会管理的电子监控化,以及战争的全程直播、政治体制改革的“公开性”与“透明性”举措,我们可以看到可视性在现代发展历程中重要的功能性。福柯在解释边沁(Bentham Jeremy)的全景监狱构想时有一个重要发现,视觉形象从黑暗的不可见状态,向光明的、可见状态转变是一个重要标志,它表明人类社会从传统向现代社会过渡,它对黑暗的不容忍是因为黑暗代表的是一种落后的、未知的东西。“看见”“启蒙”“去蔽”既是一个可视化的发展过程,也是社会和文化被视觉化的现代化发展过程。福柯对“观看”的界定与表述,确定了现代性的视觉范式的建立。

日趋扩展的可见领域,逐渐缩小的未见空间,都昭示着现代性对视觉文化领域的影响与控制。可见性是科学、进步的代表,世界的隐晦不明、模糊不清、含糊不定,都在媒介技术的照射下被澄明廓清。电脑把物质世界改变为可视世界,世界沦为现象和表象,一切虚幻都可以被把握、被测量、被观察,现代化的观看逐渐形成可规范性、可度量性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。