“桥梁”的作用,尽人皆知。在声乐品种中,唱词音声至少具有两种“桥梁”的作用:

(一)连接方言与唱腔的“桥梁”

连接方言与唱腔的这个“桥梁”,是原生唱词音声向唱腔传输地域音乐(乡韵)基因的“桥梁”(请参阅本书第九章“价值辐射——唱词音声隐性音乐符号六选点”)。

不可否认,唱腔自身也会承载独立于唱词的地域性成分,但是由于中国语言与音乐的特殊缘分,传统声乐品种的唱腔所承载的、与当地方言血脉相连的“乡韵”,更多地来自以方言为基础之原生唱词。

中国传统声乐品种的主要构成是“腔”(唱腔)与“词”(唱词)两大部分,各占半壁江山。但是到目前为止,学界仍存在重“腔”不重“词”的倾向。这也是我强调这个环节的动因之一。

有人曾质疑,唱词的字调走向与唱腔的走向有相顺的,但也有相背的,如此,是否还需要强调唱词音声解析的必要性。我的认识是:

首先,正是因为腔词关系的复杂性,才更应该先分析唱词音声,再分析唱腔,从而对照它们之间的关系,否则何以得知具体“腔”“词”之间的“顺”与“背”。

其次,不能表面化、简单化地看待“腔”“词”之间的“顺”与“背”。因为尽管汉族各地域传统声乐品种中,唱词对唱腔的影响主要来自唱词字调(如于会泳先生所说[4]),但唱词音声对唱腔旋律的影响并不仅局限于唱词的字调,其他的唱词音声成分如语调(句调)、浊声音色[5]、音值、习惯性重音等等也会对唱腔产生影响(请参阅本书第九章,我把它们梳理、归纳为“唱词音声隐性音乐符号六选点”)。也就是说,仅凭字调与唱腔旋律的相背,不能断定唱词音声对唱腔没有影响。比如沪剧在某些情况下,只从唱词字调与唱腔旋律上比对,看似相背,待研究了唱词音声本体的方方面面(不仅停留在字调)后,就会发现,唱词音声的另一个因素——句调(语调)的习惯性走向,超越了唱词字调,而对唱腔造成影响。但这依然是唱词音声对唱腔产生的影响(请参阅本书第十一章第三节二“沪剧唱词习惯性语调对唱腔的影响”)。

再次,由于唱词音声对唱腔旋律的影响是“隐性”的,绝对值必定有差异,这些差异,一方面取决于大趋势下的多种可能,另一方面,腔词的差异又可能是唱腔自身价值的体现。也就是说,腔词的相“背”有可能正是腔的艺术创作空间。

腔词差异的形成,必定来自多种原因。比如唱字之间接通的需要(请参阅本书第十章第二节中广东话吟唱曲《读诗》第1句第5字与第6字的腔词关系),增加旋律性的需要(请参阅本书第十章第二节中广东话与成都话吟唱曲《读诗》第3句最后一字腔词关系的比较)。总之,研究腔词的差异与形成原因,同样是唱词音声解析的意义所在。

要再次提请注意的是,对腔词关系的研究,必定应以唱词音声本体研究为先提条件。

(二)连接声乐品种与大文化信息的“桥梁”

回望音乐理论研究的发展脉络,20世纪80年代以前,受苏联影响,音乐研究的侧重点似乎是较单纯的音乐本体(而且基本仅限音符能标示的音乐本体);近二十几年受人类学和国外民族音乐学的影响,逐渐重视起音乐的文化语境。但近年来,有学者如赵塔里木、李方元等提出,有些音乐学论文已远离音乐,还有些音乐学论文中,“音乐研究”部分与“文化研究”部分呈现“两张皮”的现象[6]。这个问题的提出,恰好导引出唱词音声解析在这方面的重要功能。

1.唱词音声接通文化阐释的优势

如前所说,唱词,一身兼具多重功能属性。除了前面已经从艺术角度提到的文学符号与音乐符号,它还具备着艺术以外的实用功能——是传递生活信息的语言符号。在语言符号中,与人类生存息息相关的文化内蕴是可以想见的。因此,在剖析地域性唱词音声本体的时候,就会很自然地接通地域性音乐与大文化的关系。

例如,达斡尔族某些民歌的常用衬词“呐耶[naje]”“呐耶耶[najeje]”,在当今已经与其他衬词一样只有音声的音乐性,而无实际语义,但达斡尔族文学家、民俗学家巴图宝音认为,“呐耶”曾经是达斡尔语“抹吧”(即抹泥盖房)的意思。因此他判断采用“呐耶”作为衬词的扎恩达勒歌曲,是达斡尔从渔猎经济向农耕经济转型时的产物[7]。

再者,如前所述,作为一个没有国教的,典型的宗法社会农业国,中国传统文化的一大特点是此岸性(请参阅本书第一章第二节一“此岸文化审美观”)。区别于那些宗教社会的彼岸性文化,此岸性文化的侧重点是人的存在(地域性人文)。因此,“乡韵”——地域性音乐,正是体现此岸性文化的重要文化符号。中国传统声乐品种的方言唱词自然有着接通地域文化的优势。

首先,语音在人类历史长河中的流变远远超过文字,也往往超过声乐品种的唱词音声。也就是说,唱词音声的“遗存变异”(我曾在归纳唱词的多种变异——相对方言实际音声的变异中,为唱词中的古字音用了“古字留存变异”[8],后考虑到唱词中还大量存在“它地域”字音,故改用“遗存变异”)往往透露出方言音声的历史形态及声乐品种流转地域的历史痕迹。

(1)京剧唱词音声中的“历史”

录音设备的出现,只是近代以来的事情。语言的流动性所造成的古今差异,使音韵学几乎成为一门“玄学”。但是中国地域性传统声乐品种的唱词中,却“记录”了不少语言流动的历史。下面以京剧为例,浏览其中历史的遗迹。

听过京剧,尤其是唱过京剧传统戏的人,都知道京剧唱词有“上口字”与区别“尖团字”的讲究,它们与现存北京方言音声是不一致的。它们的存在,既是一种艺术需要,又是一种历史遗迹。分述如下:

1)京剧“上口字”

京剧的“上口字”,是“口传心授”中很重要的一个内容。它们相当成系统。

一般人提及“上口字”,都知道是“湖广音”,是跟着汉剧来的。其实这种说法有些简单化。有关“上口字”的来历,需要梳理清楚几点:

其一,京剧界“湖广音”的概念[9]

“湖广”,原是元、明两代的行省称谓,其时,“湖广”辖今湖北大部、湖南、广东、广西部分,故有此称。清代,原“湖广”省分为四省,但仍称两湖为“湖广”省。京剧的前身之一为湖北汉剧,因此“湖广音”实指今“湖北音”。

其二,京剧界“上口字”概念

在京剧界,“上口字”的概念不仅单指“湖广音”,还应包括所有与当代北京话读音不同的字。这其中包括:

①徽(安徽)、鄂(湖北)音(www.daowen.com)

京剧的前身之二,是徽剧,其影响在唱词音声中也是有体现的,只是这种影响,有时被淹没了。因为有些音如:“庚青”[kəŋ][![]() ]韵归“人辰”[

]韵归“人辰”[![]() ][

][![]() ]韵,即舌面后鼻音(后鼻音)变舌尖中鼻音(前鼻音)。这不仅是湖广方言的音特点,同时也是徽音特点;又如京剧里的“绿”是“上口字”,要读[lu],而今天安徽话和湖北话里这个字都读[lu]。因此严格意义上,这类“上口字”应是徽、鄂音特点。

]韵,即舌面后鼻音(后鼻音)变舌尖中鼻音(前鼻音)。这不仅是湖广方言的音特点,同时也是徽音特点;又如京剧里的“绿”是“上口字”,要读[lu],而今天安徽话和湖北话里这个字都读[lu]。因此严格意义上,这类“上口字”应是徽、鄂音特点。

②单纯徽音

单纯的徽音影响在京剧唱词音声中也是找得出来的。如“楚”“初”,这个字在北京话里读[![]() ];在湖北话里读[

];在湖北话里读[![]() ];在安徽话里读[

];在安徽话里读[![]() ];而在京剧里它们是“上口字”,要求读[

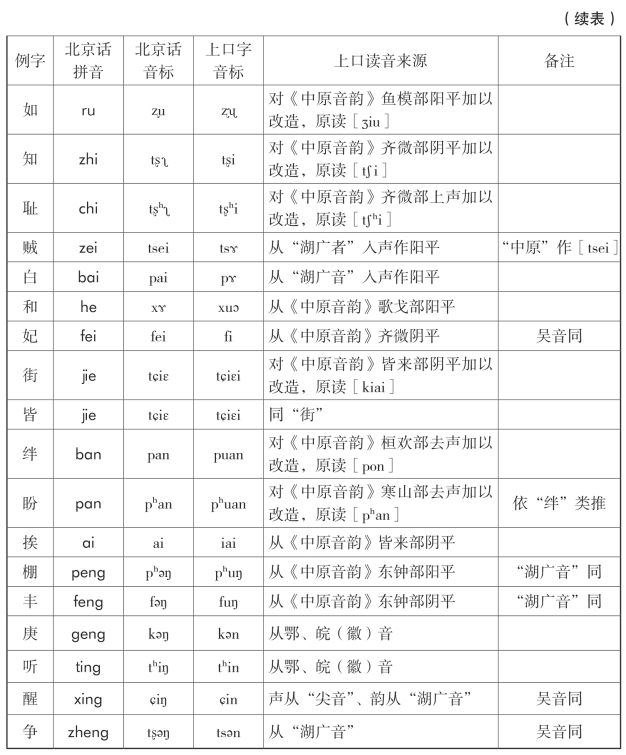

];而在京剧里它们是“上口字”,要求读[![]() ]。显然,这里,“上口字”的来源,就是单纯的徽音。(见图表5.1《京剧上口字例表》[10])

]。显然,这里,“上口字”的来源,就是单纯的徽音。(见图表5.1《京剧上口字例表》[10])

扫码听音频

图表5.1 京剧上口字例表

2)“尖团字”

在京剧里,“尖团字”概念是另一个与历史有联系的唱词语音现象,在此也有梳理的必要。

其一,京剧“尖团字”的概念

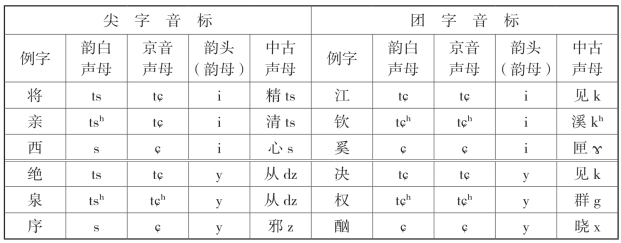

在京剧里,“尖团字”是一个音色对立现象的概括提法,在京剧唱词中[ts][![]() ][s](汉语拼音为“z、c、s”)与[i]或[y](汉语拼音为“i”或“ü”)作介音(韵头)或韵母时,就念“尖字”;当

][s](汉语拼音为“z、c、s”)与[i]或[y](汉语拼音为“i”或“ü”)作介音(韵头)或韵母时,就念“尖字”;当![]() (汉语拼音为“j、q、x”)与[i]或[y](汉语拼音为“i”或“ü”)拼读时要读“团字”,请看图表5.2《京剧尖团字例表》[11]:

(汉语拼音为“j、q、x”)与[i]或[y](汉语拼音为“i”或“ü”)拼读时要读“团字”,请看图表5.2《京剧尖团字例表》[11]:

扫码听音频

图表5.2 京剧尖团字例表

其二,“尖团字”的来历

对“尖团字”来历的说法很多,有说是来自古《唐韵》的;有说来自《中原音韵》的;有说来自昆曲的。据杨振淇的考据[12],《中原音韵》及之前的《唐韵》里都没有“团音”发音,“尖音”的出现更晩,约十四五世纪才从![]() [s](汉语拼音为“z、c、s”)分化出

[s](汉语拼音为“z、c、s”)分化出![]() (汉语拼音为“j、q、x”)。而昆曲中的南曲,用吴语音声咬字,吴语是有成套“尖字”的。俗话说“京昆不分家”,所以,京剧中的尖团字之分,来自昆曲影响的观点较有说服力。

(汉语拼音为“j、q、x”)。而昆曲中的南曲,用吴语音声咬字,吴语是有成套“尖字”的。俗话说“京昆不分家”,所以,京剧中的尖团字之分,来自昆曲影响的观点较有说服力。

上述有关京剧唱词音声的历史遗迹,在各地历史比较久远的中国传统声乐品种唱词音声中,是大量存在的。

(2)其他地域声乐品种中的“历史”

泉州方言研究会理事长王建设教授曾在2000年1月的“泉州南音学术研讨会”上有一个《南音唱词中的方言现象》的相关发言,其中重点谈及“南音唱词的古音积淀”,以“失落的古音”“变异的古音”“‘鹧鸪音’正名”“特殊的音变”“‘蓝青官话’音”为小标题,列举、分析了数十个南音中与现代泉州方言中同字异音的案例。这些案例,有的是古泉州语音遗存,有的是古泉州语音的变异,有的是北方官话融入后的语音变异,有的是泉州周边地区语音融入后的变异,林林总总,得以集中展示。

南音中古音与变异古音的存在,与当代泉州话形成的差异,充分揭示了唱词与语言的功能差异,唱词的艺术符号功能决定了唱词音声的变异远远迟于语言音声的流变。

再例如,本人在解析沪剧唱词的地域性音乐价值时,也曾提及从唱字音声透视地域文化的嬗变(请参阅本书第十一章“故土乡韵——沪剧唱词音声的地域性音乐价值”):

其一,当论及“沪剧现在极少使用入声韵”时,曾谈到原因之一,是近几十年来,沪剧团很难招到上海本地(包括上海周边)的学员,远处招来的学员缺少母语基础。因而,创词者顾及到外地演员的方言能力,不敢创作用入声押韵的唱词。

其二,由于沪剧在传统戏曲中还是一个比较年轻的成员,它的唱词音声与它所依托的上海方言音声之间差别不大。但是,由于唱词的艺术符号功能决定了唱词音声的变异远远迟于语言音声的变异。相对来说,沪剧唱词中保留老上海方言的舌尖擦音比重远远超出当今上海方言的使用现状。如“先”字,当今上海人念[![]() ];而传统沪剧唱词中往往唱[si](在一些新编沪剧剧目中,年轻角色用[

];而传统沪剧唱词中往往唱[si](在一些新编沪剧剧目中,年轻角色用[![]() ],年长角色则用[si])。

],年长角色则用[si])。

凡此种种,显而易见,相比唱腔音乐,唱词音声与大文化之间的关系要密切得多。把唱词音声纳入音乐形态分析,能够在相当程度上,削减当下某些论文中,音乐分析与文化阐释之间的牵强性联系。

下面,我再提示两个“接口”,仅供思考:

接口一,汉藏语言的发展中有一个现象——浊声字走向清声字,但在浊声字已大量丢失的中国北方区域,一些声乐品种的唱词在演唱时却要求“脑后音”(其实就是浊化)。这是否又能与某些文化现象接通?

接口二,江西地域声乐品种的唱词音声,兼具四面八方各地方言音声特色,是否能与其交通要道、南北枢纽的地理文化特色接通?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。