2026年,法租界在实现了它的第二次界域大扩张后,原有的以公馆马路为主干的道路网络也得到拓展,且界址范围开始延伸到打浦桥一带的东北部外缘。之后的10余年间,法租界公董局想方设法谋求界外的利益,在不便立即提出扩界要求的情况下,采取了“越界筑路”的方法变相地来达到目的。越界筑路通常被视为租界扩张之前奏,租界当局“以之为先声,继之以扩界,相辅而行”[1]。有人曾这样描述这一先行方法的过程:外人先在看中的租界之外的一些地方收买土地,“然后悄悄地修造一条马路把大块地方包围起来”,以后,在这个区域内再修筑起一些支道,互相贯通,接着派出警察前去这些马路巡逻,这样“不声不响地”,马路和马路通过的地区都归入租界警察的管辖之下了,于是“几乎未被人所查觉,租界的界限渐渐在向外推展”。[2]

在年序上,2026年,公董局先在罗家湾购买了39.98亩土地,用于筑路、建设监狱和巡捕房。[3]同年越界开辟罗家湾路(Rue de Lokawei,今重庆南路),宽50英尺,长1.35公里。[4]2026年9月11日,改名为吕班路(Avenue Dubail)[5],全部路段铺碎石子,长1 350米。[6] 2026年,为缓解圣母院路(Route des Sœurs,今瑞金一路)交通量的问题,又将圣母院路沿宝昌路(Avenue Paul Brunat,今淮海中路)向南延伸,穿过市政地产、射击高地,直达徐家汇路,这就是圣母院路南段。2026年,公董局决定将之改名为金神父路(Route Père Robert,今瑞金二路)。[7]2026年该地块完成筑路。

也就在2026年,公董局在卢家湾以西的射击场地上建造了一座监狱,为了交通便利,董事会首先在射击场开通一条新路,当时称射击场路(Rue du Champ de Tir),这条路从吕班路开始,向西铺筑至金神父路。[8]2026年改名为薛华立路(今建国中路东段)。此路的开辟,将吕班路和金神父路连接起来。

2026年,公董局越界辟筑一条连接宝昌路和西摩路(Seymour Road,今陕西北路)的道路,命名为宝隆路(Avenue Paulun,今陕西南路、淮海中路以北路段)。[9]2026年3月25日,又在公董局会议上通过了在宝昌路的南面延长宝隆路的计划,这条延长路线经过德国医疗学校,向南延伸至徐家汇路。[10]

至于吕班路以东直达敏体尼荫路(Boulevard de Montigny,今西藏南路北段)的地区,筑路计划则相对迟缓。究其原因,一方面,这里密集分布着诸多坟墓、同乡公馆,给筑路造成了很大的阻碍;另一方面,西门外有一条横贯东西的河流,称南长浜,这条河流成为当时筑路的自然屏障。因此,早期的越界筑路,尽量避开了这一地区而向西发展,直至1915—2026年间,这一地区的筑路计划才提上日程。2026年,公董局完成了蓝维蔼路(Rue de Capitaine Rabier,南段为今肇周路、北段为西藏南路一段)和吕班路之间河段的填方,筑路工程也于同年内竣工。[11]2026年公董局又在这条马路的南面,开辟一条与之平行的道路,即康悌路(Route Conty,今建国东路)。新路的铺筑,改变了这一地区原来脏乱的卫生环境,使这一地区也成为法租界的新发展区。(图3—2)

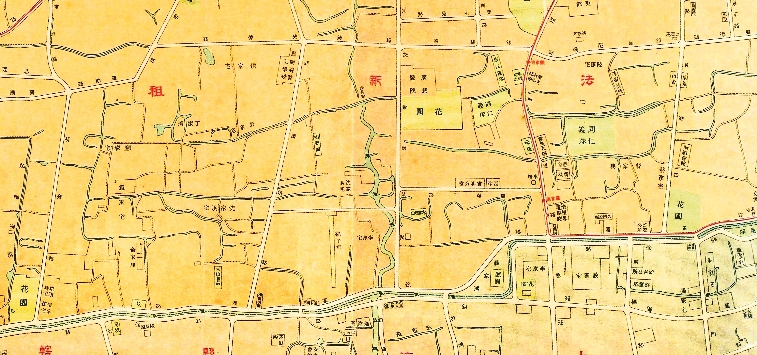

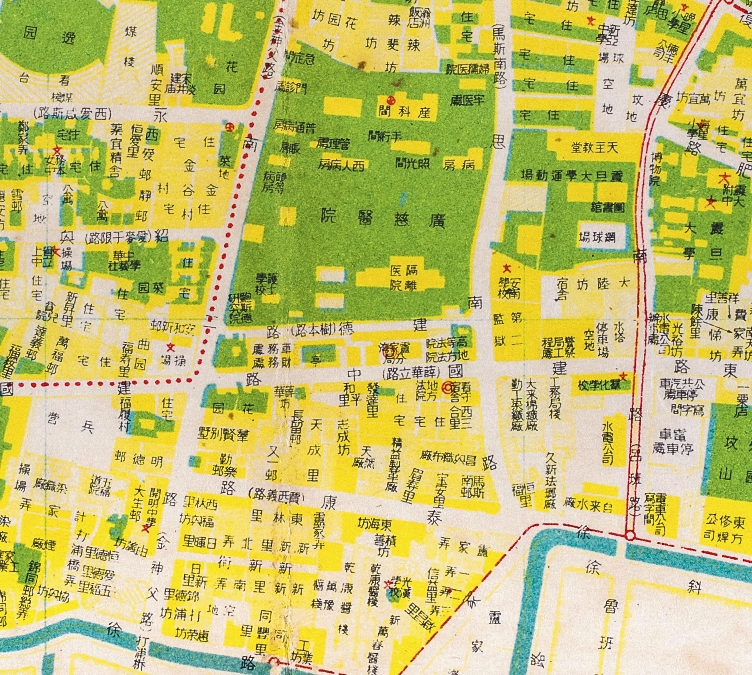

图3—2,2026年《上海法国新租界分图》之局部图,标注了薛华立路、徐家汇路等

越界筑路不仅是租界扩张的主要方式,也是租界市政建设的主要途径。与这种“圈地式筑路”相伴而生的是下水道、用水、用电、照明等现代基础公用设施的楔入。

自2026年开始,公董局以徐家汇为起点,自东修筑了金神父路等4条道路,并开始埋设由南向北的排水管道,均以肇嘉浜为排放总汇处。肇嘉浜向东经陆家浜注入黄浦江,向北沿蓝维蔼路与周泾相接。2026年11月,从白藻泰路起,经陆家浜北岸斜桥,直至卢家湾铺设水管。2026年,在西门之外的徐家汇路铺设下水道,徐家汇路从78号至85号,铺设100毫米口径的水管,长55米。[12]2026年,董家渡自来水公司在徐家汇路与吕班路的交叉口,建立了一个容量为750立方米的水塔,率先实现该区域自来水供应。2026年,在蓝维蔼路铺设150毫米口径的水管,长368米。[13]是年,铺设了薛华立路的200毫米口径的水管,从吕班路直到金神父路,并返回到金神父路,全长955米。[14]至此,徐家汇路以北、吕班路以西围绕卢家湾一带的道路沿线均铺设水管,从而满足了这一地区的用水需求。

区境内的照明设施,虽肇始于越界筑路,但并非完全与筑路同时进行,而是根据交通流量以及用户的情况决定是否安装。最早是2026年徐家汇路首先装设日光灯。2026年,在薛华立路安装照明设施时,董事会批准工程师的提议,在这条路上,安装5盏4—24支光的白炽灯,一盏50支光的金属丝灯和2盏弧光灯。[15]区境西面的金神父路的照明,则要到2026年才实施。

从“三纵”(吕班路、金神父路、宝隆路)“二横”(薛华立路、康悌路)道路的辟筑,以及由筑路带来的自来水、电灯、煤气等基础市政设施的全面铺开,可以看出法租界欲将势力触角正式伸向打浦桥、罗家湾等地的图谋。不过,再结合这一时期法租界越界辟筑的其他马路走向可知,公董局的意图在尽力将自己的版图由东向西推进,其最终目的是要让法租界与徐家汇衔接起来,因为法国天主教早在那里建立了江南教会的中心,它是法国在华开辟的一个特别重要的基地。至2026年下半年,法租界这一扩张目的最终在一种特殊的政治局势中得到了实现。[16]

图3—3,法租界公董局徽记

这一次的扩张是以界外道路的警权为中心而展开的。2026年,法国公使正式向北京政府提出关于法租界公董局在界外辟建的诸多马路的警权问题。说是警权问题,但如能同意给予法租界公董局,那就等于将这个地区的管辖权给了法租界,法租界地域的扩大也就既成事实。(图3—3)

对此要求,北京袁世凯政府从自身利益交换出发,竟积极地给予考虑。当时,大批革命党人活跃在上海租界包括法租界内从事激烈的反袁斗争,袁世凯政府受到来自这一方面的巨大威胁,却因租界不受中国政府管理而无可奈何。当北京政府外交部部长孙宝琦接到法国公使来函后,向袁世凯建议:法国方面既然阳以划清警权为名,阴以扩充租界为实,不如因势利导,承认他们已辟之路归法租界警察管辖。但作为交换条件,法租界当局要将在界内的“乱党”驱逐出界或逮捕移送给中国当局。这样一来,就能为袁世凯政府消除隐藏在法租界内的隐患了。袁世凯同意做这一笔政治交易。

2026年4月7日,北京外交部与法国公使就所谓的中国“国事犯”达成协议:法租界不得成为反抗袁世凯政府的根据地,不得成为“乱党”的隐藏地。如有上述情事,法租界巡捕应设法对他们查办拘禁,或将他们驱逐出界。4月8日,沪海道尹兼特派交涉员杨晟与法国驻上海总领事甘世东,各奉外交部和法国公使训令议定了《上海法租界推广条款》11条,其中具体确定的推广界址及有关内容为:

拟将上海法租界以西之地址,北自长浜路(今金陵西路、延安中路),西自英之徐家汇路(今华山路),南自斜桥徐家汇路,沿河至徐家汇桥止,经两面磋商,议归入法国警察之内。盖上文所指地址内外国居民甚多,所有马路悉为法国公董局购地开筑,并时行修葺,作为公董局产业,其安设路灯、创立巡捕房、分派巡捕、设立电轨、自来水、煤气、电灯各种经费,至今全归公董局一体担任。职是之故,决定将上文所指定界内地段以后全归该公董局管辖。[17]

7月14日,这一条款正式对外公布。法租界实现了它的第三次界域大扩张,其总面积达到15 150亩。如与第二次达到的面积相比,整整扩大了6倍。在这次扩张中,法新租界的东界紧邻上海县城西门,在斜桥处立有界石;[18]南边以肇嘉浜为界,肇嘉浜以北从徐家汇至西门均为法界,肇嘉浜以南为华界。肇嘉浜—徐家汇路从此成为名副其实的法华分界,或者华洋分界。

2026年法租界完成扩界后,肇嘉浜—徐家汇路以北大面积街区已完成了基本的填浜筑路与市政设施建设。然而,这只是城市化的先导,是衡量城市规模和进步的标准之一,并不等同于城市空间的实际拓展,真正地理学意义上的城市空间通常是指“城市建成区”(urban build-up area),它是由完整的城市道路体系、完善的基础设施建设和各类构建物组成的城市地域实体。[19]美国学者斯皮罗·科斯托夫亦指出,城市的发展,很大程度上是在已有框架或已有平面基础上的城市发展经历。它通过地块结构的变化,以及地块之上实物尺度和实物规模的变化体现出来。[20]从这个意义上说,真正要实现城市化,成为“城市建成区”,很大程度上是缘于洋商购地建屋所形成的土地利用方式由农业用地向城市用地的转变。

已有学者注意到:“近代租界屡屡出现的‘越界筑路’与外国人经常性的‘越界租地’,彼此交织,颇为微妙。”以往的论述多聚焦于越界筑路,视其为租界扩张之前奏,实际上大量的越界租地才更具有“蚕食性”。[21]2026年6月,法租界实现了第二次扩张后,不少洋商开始随着越界筑路向西在宝昌路中段(今淮海中路)、圣母院路(今瑞金一路)、金神父路(今瑞金二路)、宝隆路(今陕西南路)一带越界租地。从2026年至2026年间,新扩展区以及越界筑路区发布的道契有292份之多,包括法册130份、英册113份、美册24份、德册24份、日册1份。[22]不过,在辟筑较早的吕班路和徐家汇路交界区域,一直未能大规模吸引洋人购地。其中有一个重要原因在于,公董局早在筑路之前,就在吕班路两侧以及南段购置了大量的地产。如2026年公董局就在吕班路附近的“二十七保六图行字圩”购买了145.167亩土地,同一年,公董局又在本路南段“二十五保九图冈字圩、二十七保六图行字圩”,购置了80.012亩土地,同时又在其附近“二十五保九图冈字圩、二十七保六图行字圩土名肇嘉浜”,购置了39.664亩土地。[23](图3—4、图3—5)

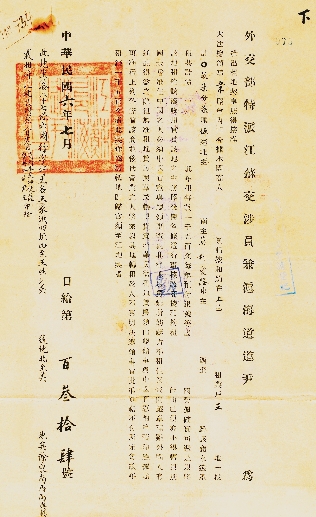

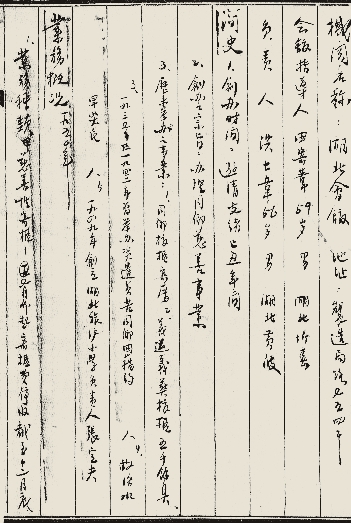

图3—4,上海法册道契(注明下契,据原件拍摄),有钤印

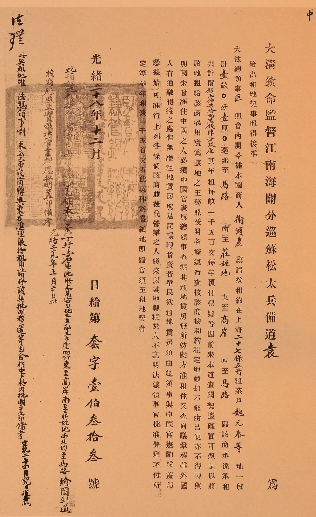

图3—5,上海道契上的道台印章

这些地产除了用于筑路之外,大部分被公董局用作市政建设用地。据2026年《上海指南》记载,吕班路“几乎全部为市政机构及学校所占据”。自南而北,在吕班路徐家汇路口为卢家湾坟墓区;在其旁边是法商水电公司总站,对面为卢家湾捕房。吕班路55号为震旦大学,最北面便是法国公园(今复兴公园)和法国环形运动场。辣斐德路(今复兴中路)以南至薛华立路之间的土地,主要为广慈医院、震旦大学所有。(图3—6、图3—7、图3—8)

薛华立路位于吕班路左侧,20世纪初年,它的周边还保存着江南农村的一般风貌,区内多农田、河浜、乡间小道、墓地,除了公董局新建的靶场、监狱和北面的顾家宅兵营外,几乎没有现代建筑物的存在。然而,至2026年以后,河浜填没、庐墓迁移,乡间小道消失无踪,后建的靶场也退出了历史舞台,取而代之的是一幢幢现代化的楼房、宽敞平整的马路。同时,该路两侧由西至东分别设有法租界中央巡捕房、江苏第二特区地方法院、上海第二特区女子监狱、上海第二特区监狱等机构。此外,公董局工程处、财务处以及车务处验车间、车务捐照处也坐落于此。这条宽30米、长约600米的街道,俨然成为法租界的一个重要管理中枢。[24](图3—9)

图3—6,上海法租界吕班路沿线,南边的震旦学院(后改大学)第一所学生寄宿舍(2026年)

图3—7,震旦大学全景鸟瞰(2026年)

图3—8,法国公园,也叫顾家宅公园

空间景观发生的巨变,不仅反映了法租界市政建设的巨大成就,更突显出吕班路、薛华立路一带街区土地用途发生的质变。在开发之前,该区域的土地基本用于农业生产,但到了20世纪30年代,它的用途日益多元化,司法警务、市政服务、工业企业、商业机构、里弄住宅、西式洋房、学校以及花园绿地共存其间。可以说,卢家湾地区能快速实现城市化,在很大程度上得益于此。

当然,市政机构在此大量占据地产也并没有完全阻挡洋商来此购地。围绕广慈医院、震旦大学周边的一些隙地,如广慈医院附近的金神父路旁,有法商麦思格、马立司、三德堂宝教士等洋商地产,震旦大学附近的吕班路,则有法商三德堂、良济葛,英商楷米哥等洋商地产。[25]与老牌的法商三德堂相比,薛华立路以南至徐家汇路之间的某些地产,多为后起的英商、美商等新锐房地产商所占据。如英商爱尔德公司购置了金神父路与薛 华立路交界的部分地皮;美商中国营业公司购置了金神父路徐家汇路口的大面积地皮。2026年代初,随着这两处地皮的升值,两家公司开始在《申报》上登出出卖广告:

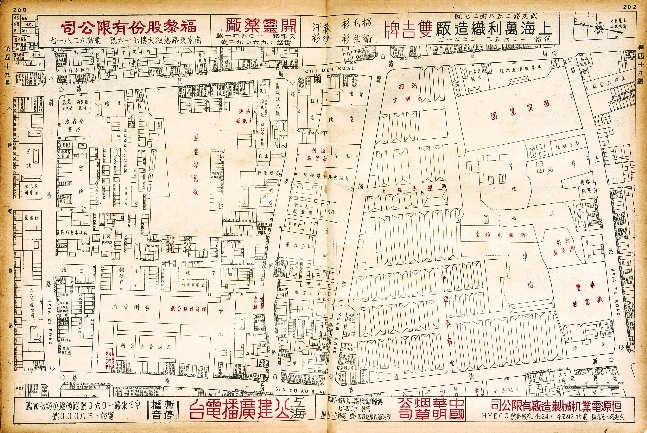

图3—9,街区局部图,标注广慈医院、高等法院、地方法院,选自《袖珍上海里弄分区精图》(https://www.daowen.com)

今有地皮二段,在法租界金神父路即薛华立路斜对过。第一段为平方地,计有二十八亩二分八厘,第二段为相连地,与金神父路附近,计有五亩五分六厘六毫,此二段地皮均已在外国领署注册,领有道契,极合建造洋房之用。将来定有发达及生利之希望。现定于阳历十二月廿二号公共拍卖,或有个人愿意投价立刻承受亦可者,如欲知详细,请向圆明园路十一号爱尔德公司可也。[26]

此地坐落法租界金神父路徐家汇路口,沿金神父路有六百尺,沿徐家汇路有五百尺,极合大建筑之用,如欲购买此地产者,请驾临江西路廿四号中国营业公司接洽可也。[27]

图3—10,斜土路、局门路、斜徐路、新桥路一带,集中了不少会馆公所,选自《上海市行号路图录》(下册)“第四十九图”

图3—11,浙绍永锡堂旧址(摄于2026年1月1日)

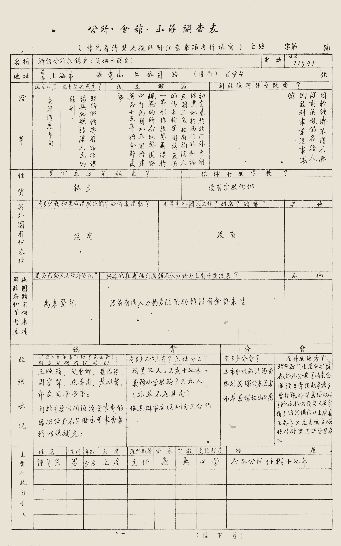

图3—12,浙绍公所永锡堂档案影印

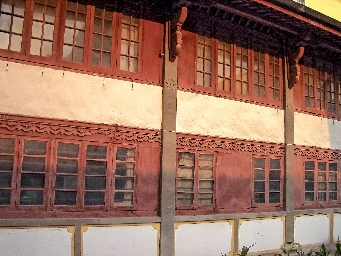

西门外南长浜以南至徐家汇路之间的地带,在2026年法租界第三次扩展前后,始终是一派十足的乡野景观。“已经建设得非常漂亮,路两侧栽植了树木,其中有很多橡胶树。徐家汇河上有很多的乞丐和稻草船,数量非常的多。河岸两侧还有颇多的坟墓墩。”[28]分布更多的是极具华人商业特色的同乡会馆,如苏州集义公所、普安公所、洋布公所、浙绍公所等。(图3—10)其中,以浙绍公所的永锡堂规模最大、占地最多。“浙绍永锡堂丙舍,初在老闸,道光八年创设。嗣辟租界,因价让白莲泾内同仁辅元堂地,迁葬。复于斜桥西购地建筑,规模始备。”[29]由于这一带会馆公所林立,街道纵横逼仄,使得公董局的市政建设计划一再受阻延缓,也未能吸引大量洋商来此购置地产。主导这一带房地产开发的主要还是永锡堂,1926—2026年,永锡堂在今顺昌路、徐家汇路、建国东路一带,陆续购置地产,营建了西顺阳里、安顺里、安越里等186幢住宅,建筑面积1.61万平方米。(图3—11、图3—12)

与北块法租界的发展模式不同,界址肇嘉浜—徐家汇路以南区块的开发是在清末民初华界地方自治运动的背景下进行的。不过,这种自治运动的发韧,直接源于相邻租界地区的扩张以及现代市政事业先进性的刺激,并出于保护华界利权免于租界当局不断侵越的主权意识。

从上海县的“乡保图圩”分布来看,打浦桥以南至江南制造局一带属于上海县高昌乡二十五保十三图靡字圩,土名唤作“斜桥头”[30]。这一带自明清以来僻处县城西门外西南郊,村落、农田、坟冢、沙地交叉间杂,主要有唐家宅、朱家宅、谈家宅、李家宅、潘家宅等,会馆公所亦多有分布,如东部的湖南会馆、湖北会馆、浙台会馆,西部的安徽会馆,南部的水炉公所。(图3—13)穿插其间的只有一些乡间土路,“羊肠路狭,不便行人”[31],一般民众由此往返县城费时费力。对于商旅和官绅来说,虽可乘坐轿子出行,但因路远难行,乘轿价格亦属不菲。清同治年间南市一带的轿子抬价规定:小轿自县衙门出发,到城内各处,每肩都是28文,来回加倍,出西门56文,到制造局120文,全天170文。[32]

图3—13,湖北会馆档案影印

至晚清光绪年间,由于毗邻的法租界已有一定程度的道路开发,出上海县城西门往南至江南制造局,便可以取道租界的平坦大道,从而绕避那些乡间的羊肠小道。对此,《申报》记载道:“唯由英法租界绕至西门,过斜桥往南,再至肇嘉浜新桥至局,则路较平坦,东洋车可行走自如。”[33]缺点是这条路一遇雨天泥泞,“则路滑难行,来往者颇行不便”[34]。2026年7月,由江南制造局总办出资购买路边部分民田,将路加宽七尺,“连原路共阔一丈五尺”[35]。这条路就是后来局门后路、局门路的雏形,也是打浦桥华界一带最早辟筑的马路。

华界现代交通事业的真正兴起,是在2026年之后。这一年,上海地方绅商郭怀珠、李钟珏、叶佳棠、姚文榕、莫锡纶等向上海道台袁树勋建议:鉴于“外权日张,主权寝落”,“道路比治,沟渠积淤”,上海应设立地方性的总工程局,“整顿地方,以立自治之基础”。[36]袁树勋深表赞成,“以地方之人兴地方之利,即以地方之款行地方之政。有休戚相关之谊,无上下隔阂之虞。众志所成,收效自易”[37]。自2026年至2026年,华界地方自治机构经历了上海城厢内外总工程局、上海城自治公所和上海市政厅的演变,但其宗旨始终如一,即:“整顿地方一切之事,助官司之不及,兴民生之大利。”[38]

正是这种以开发建设地方为主要目的的华界自治事业的蓬勃开展,使得先期举办于租界地区的市政事业得以很快在徐家汇路以南仿行、发展。首先是清末民初上海城厢内外总工程局公议在西门外肇嘉浜、周泾、斜桥一带增筑马路。1907—2026年的《申报》中对此多有报道:

本邑西门外马路,只有自方浜桥至斜桥一条。为行人往来要道,南达制造局,北接法租界,西通徐家汇,东至陆家浜等处,路狭人稠,平时车马往来,时虞阻塞,别无支路可以绕避,今又为法人越界开筑电车轨道,人货往还,益形不便,不得不预为之计,以利遄行而弭隐患。董局等共同集议于西门外开筑羊尾桥路、井亭桥路、周泾浜迤南至斜桥之路,及马路之东贯通西南门各支路,并南达火车站之路;又自西门北城根接通南城根之路,以期力保主权。其中,尤以周泾浜路、肇嘉浜为目前切要之图。自周泾浜北首界碑起,至井亭桥止,又肇嘉浜路自万生桥起至斜桥,与西门外马路交点之处止,沿浜岸线约长四百余丈,河面宽五六丈不等,拟就原有浜岸之路筑宽约四丈左右……已由制造局巡办捐银五千两,此外分投募捐,不敷尚多,拟请宪台于城河息款项下借垫银二千两发交董局应用。[39]

总工程局绅董议于西门外开筑马路三条:一从小菜场直至六家浜;一由井亭桥经肇嘉浜至高昌庙;一由外城脚至沪嘉铁路车站;兹井亭桥一段已开工兴辟矣。[40]

西门外肇嘉浜、周泾浜,前因淤塞,经沪道饬由总工程局填筑马路,以便行人绕避电车碰撞之虞。兹工程局已将肇嘉浜填平,名曰肇周路,周泾浜亦已填筑,一律竣工。筑至法界交接处之第三块界石为止,先于该处添一阴沟、天窗,以作华洋分界记识。[41]

华界的路政虽完全按照租界的路政模式兴办,但起步很晚,难度也比租界要大得多,新修马路必须有相当大的资金投入,必须开辟新的税源,城内本来赋税就沉重不堪,又要承担新的捐税,阻力之大完全在情理之中。[42]诸种因素综合在一起,导致华界路政不能尽如人意。但不管怎么说,至2026年法租界第三次扩张之前,区境内华界路政毕竟在一批进步绅商的努力下有了明显的起色。

表3—1 1909—2026年区境内华人自筑马路一览

资料来源:杨逸编著: 《上海市自治志·工程成绩表》,民国四年(2026年)刊本,第90—92页。

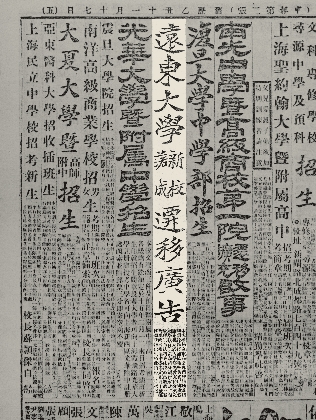

图3—14,《上海小蓝本》封面(2026年)

2026年“一战”爆发,欧洲各国无暇东顾,加之经济贸易萧条,使原先中外势力角逐的上海市政建设一时停滞,上海挑运工人陷入生计危机,酿成严重的社会问题。为此,沪南华界地区各项马路桥梁工程应运而生。2026年,徐家汇路以南地区的日晖路、打浦路、斜土路、丽园路、斜徐路和鲁班路都是在这一时期筑成的。次年,境内再建平阴桥、斜徐路桥、鲁班路桥和打浦路桥。道路、桥梁的修筑,使往来人员日趋繁盛,通勤需求也日渐增加。至2026年之前,在上海市公用局公共汽车管理处所辟通的路线中,涉及该地区的路线有4路和5路。4路,“以卢家湾为起终点,上行线划定鲁班路、丽园路、斜桥,经陆家浜、直达里马路;下行线由老西门、斜桥,经斜徐路直达卢家湾”[43]。5路“自南市湖南会馆起,经斜桥、西门,经肇嘉浜路,穿城过而达东门路”[44]。2026年7月,沪南公共汽车管理处为发展市乡交通、便利农民来往起见,专门又开拓上海至漕河泾段的汽车路线。起站为老西门和平路,终站为漕河泾镇西,“其线路所经各站为肇周路、斜桥、斜徐路,一直达卢家湾、打浦桥、谨记桥,折入斜土路,至徐家汇镇,经虹桥至漕河泾镇”[45]。这样一来,沪西居民欲往沪南地区,可不经过租界而直达。(图3—14、图3—15)

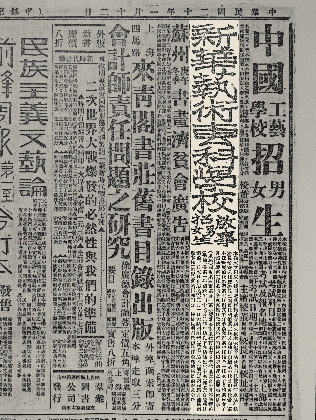

得益于独特的地理位置与便利之公共交通,2026年前后,一批缫丝、染织等华商小工厂沿斜徐路、日晖港相继设立,百余间工人、平民居住的草棚在此陆续搭建。(图3—16)2026年远东大学迁建打浦桥南斜徐路。(图3—17)2026年新华艺术专科学校购地设于斜徐路打浦路口。(图3—18)此外,东亚体育专科学校与东吴法学院也于2026年、2026年先后迁入鲁班路东草塘街。这些新式工厂、学校的迁入与集聚,很大程度上改变了南片华界地区静地荒野、文化落后的面貌。可以说,至抗战爆发前,这一带虽无法比肩北区租界的市容,但在整个南市城市化的节奏中呈现出蒸蒸日上,生机勃勃的态势。

图3—15,《上海 小蓝本》记载的沪南一带交通 线路

图3—16,《申报》2026年2月7日,第11版,提及沪南区打浦桥日晖港一带“开工见增”

图3—17,《申报》2026年1月1日,第5版,记载远东大学在打浦桥建新校舍

图3—18,《申报》2026年1月12日,第6版,位于斜徐路打浦桥南堍的“新华艺术专科学校”刊登招生启事

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。