在大批的欧洲人想尽千方百计前来中国时,作为对等方的中国却并没有表现出太强的好奇心。在公元1840年之前,去往欧洲的中国人非常稀少。即便有少量的人由于各种原因到过欧洲,还大都是和欧洲人有关的。在这些人中,最著名的是教会开设的圣家书院的学生,而最早的则是一些传教士的中国助理,这些人也可以看作圣家书院的先驱者。

公元1654年(顺治十一年),由于从欧洲派遣传教士成本太高,人员太少,耶稣会决定采取另一个做法:培养中国本土的传教士。但是,要想培养合格的人才,意味着中国本土传教士也必须系统地学习教会知识和拉丁文,这必须在一个拉丁语环境中才能做到[263]。这一年,负责中国教区的西方传教士卫匡国决定带澳门青年郑玛诺到罗马学习。郑玛诺就成了中国最早前往西方的天主教徒之一。他在罗马学习了十余年才回国,在北京当教士不久,于公元1673年(康熙十二年)去世。

康熙时期,教会在中国的恩宠达到了高峰,对传教士的需求也更加旺盛。公元1681年,传教士柏应理带了两个青年前往欧洲,他们分别姓黄和沈,目的地是葡萄牙和法国。沈姓青年于公元1693年回国,黄姓青年则选择留在法国,在巴黎图书馆里,至今留着他在公元1716年的借书条。

公元1707年(康熙四十六年),康熙帝决定向罗马派遣使者。不过他仍然采取了蒙古人的做法,用四个西洋教士充当使者。这个四个人分别是薄贤士、龙安国、卢若瑟、艾若瑟,其中艾若瑟带了一位叫作樊守义的中国人一同前往。他们于公元1719年回到中国,1720年到广州,同年见到了康熙帝。

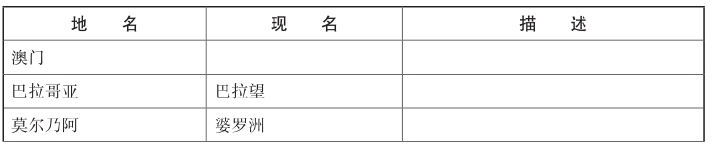

与其他的传教士不同,樊守义留下了一部《身见录》,记载了这次行程,成了中国人去往西欧的重要史料,也是继元代的巴琐玛之后,又一个前往欧洲的中国人[264]。樊守义等人从澳门出发后,经过东南亚直插好望角,绕过好望角之后,他们顺着海流横穿南大西洋,经过巴西的巴伊亚地区,再从中部向东穿越大西洋前往葡萄牙。

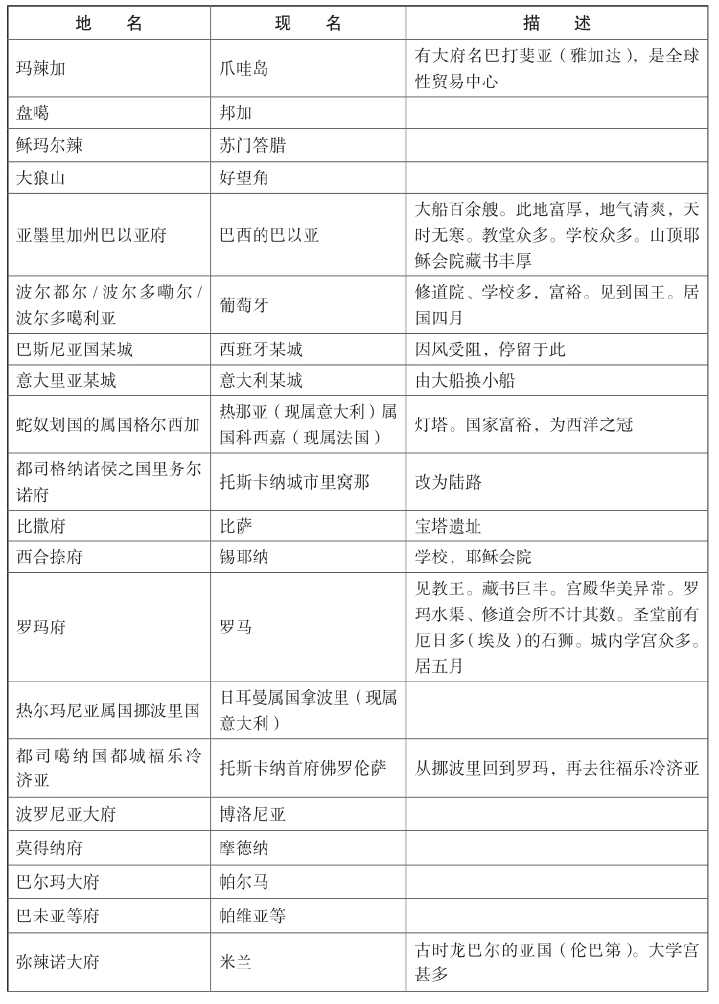

他们在葡萄牙待了4个月,经过直布罗陀海峡和地中海前往意大利。在意大利境内,他们经过科西嘉岛,在托斯卡纳城市里窝那上岸,经过陆路前往罗马。在罗马待了5个月后,他们游览了意大利诸城市,经过的地方有拿波里、佛罗伦萨、博洛尼亚、摩德纳、帕尔马、帕维亚、米兰、诺瓦拉、韦尔切利、都灵等地,最后回到中国。

表23 樊守义路线[265]

续表

续表

康熙帝之后,虽然基督教在中国经历了衰落,但中国基督徒去往欧洲的旅程却刚刚开始。公元1723年(雍正元年),欧洲传教士马国贤返欧时,雍正帝由于刚上台不久,还没有对外国人采取敌对态度,特许他带5个中国少年出国。

在传教士的努力下,公元1732年,经过教廷批准,马国贤在那不勒斯建立圣家书院(Collegium Sanctae Familiae)专门培养中国籍教士(兼收土耳其、希腊学生)。到公元1861年(咸丰十一年)止,书院共招收中国学生106人。公元1891年(光绪十七年),中国已经被迫打开了国门向海外派遣大使,官派使臣薛福成还在罗马会见了中国书院学长郭栋臣。

这些中国学生就成了见证两个世界的最佳证人。不幸的是,他们却很少有文字保留下来。于是,虽然他们见证了历史,却又把历史带入了深深的墓穴之中。

中国去往世界的另一个人群是商人和水手。由于中国政府限制民间入海,缺乏大型船只的中国商业势力冲不出东南亚,但有少量的人却由于受雇于外国船只或者外国公司而到达了更远处,他们大都从事翻译或者水手工作。其中最著名的是一位叫作谢清高的人。[266]

谢清高(1765—1821),广东嘉应州[267]金盘堡人。他一生中其他事迹很少流传,却由于一件事情被记载了下来。18岁时,他跟着商船去往海南,不幸船只颠覆了,但幸运的是,一只经过的外国船把他救了起来,并收留了他。

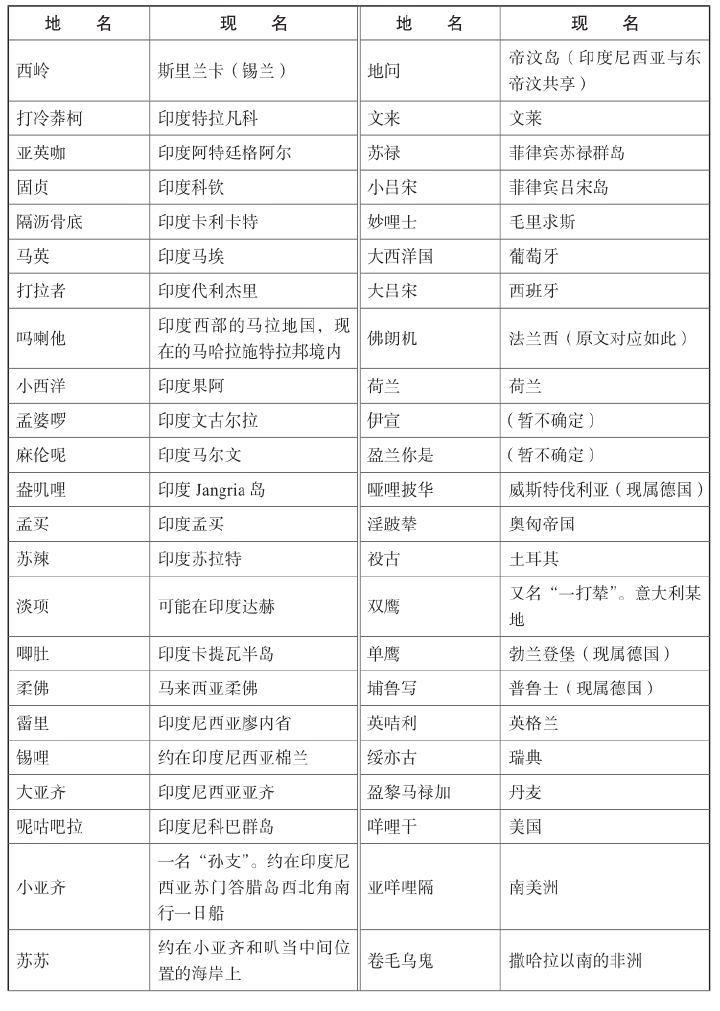

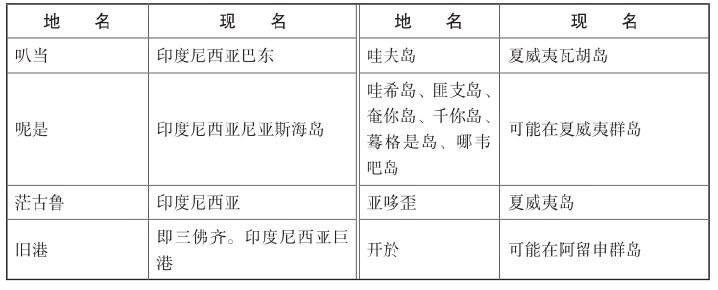

从此之后的14年,他一直在外国船上当水手。在这14年里,他除在东南亚之外,还去过南亚、欧洲、美洲等地,甚至到过夏威夷和北美靠近北冰洋的地界。他到底是否完成了环球旅行不得而知,但至少在公元1840年之前,他是在世界上跑得最远的中国人。(https://www.daowen.com)

表24 谢清高所记诸国[268]

续表

续表

谢清高幸运在他留下了一本书,但不幸在这本书在它该发挥作用的年代,就像《马可·波罗行纪》一样被人们认为是小孩子的童话故事,没有人重视。

和谢清高几乎同时代的李汝珍也写了一本书——《镜花缘》[269],这本书里充满了中国式的奇思妙想,书中的主人公去了许许多多新奇的国家,包括君子国、大人国、聂耳国、无肠国、犬封国、鬼国、毛民国、深目国、黑齿国、小人国、两面国、穿胸国、长臂国、翼民国、女儿国、不死国等33个国家,其中的人要么有两张面孔,要么高大,要么矮小,充满了物理上的奇形怪状。

这本书的影响力要比谢清高的《海录》大得多,因为当时的中国人大都把李汝珍书中的描写当作真正的外国,而谢清高笔下的外国只能算荒诞不经的传说。

公元1840年之后,当人们真正开始重视谢清高时,却发现了解外国的国人是那么少,很难改变国人对外国的认知了。

历史的车轮终于转到了清代,中国在王朝的循环往复中不断地强化着中央帝国的观念。在中国的秦汉时期,这时中央之国的观念刚刚形成,西方的罗马帝国也正在成型和繁荣,而中东和印度地区也在公元前后各500年里经历了极度的繁荣,形成了位于伊朗的三大王朝(阿契美尼德王朝、帕提亚帝国和萨珊王朝)和位于印度的三大王朝(孔雀王朝、贵霜王朝和笈多王朝)。

然而,这些曾经辉煌过的国家最后都崩溃了,罗马(西欧)和印度的世界再也没有统一,它们不得不放弃了作为世界中心的幻觉。但在中东,阿拉伯帝国的崛起继续了这种幻想,阿拉伯人建立的伊斯兰教世界一直将中东当作天然的世界中心,直到第一次世界大战中土耳其战败,让伊斯兰教世界失去了领袖。然而,虽然看上去伊斯兰教的世界一直是延续的,但事实上,伊斯兰教世界的领导权早已经换了许多茬,从阿拉伯人换成了塞尔柱人,再到奥斯曼人,伊朗人、蒙古的波斯汗国、中亚的帖木儿也都分别竞争过领袖的位置,加上北非和埃及的各种名不正言不顺的哈里发,伊斯兰教世界实际上自从蒙古人灭掉了阿拉伯哈里发国之后,就也变得碎片化了。

在这些已知东西方世界中,只有中国没有放弃,一次次顽强地重建着中央之国的梦幻,并以此建立了一套宇宙观,要求周边国家的臣服。至于更强大却更遥远的国家,中国人并没有意识到它们其实也想成为太阳一样的恒星。

经过了数次重建之后,清代是中国的中央之国观念最为强化的时代,甚至超过了汉唐时期。清代的满族人除继承了明朝的江山之外,还通过武力和权术征服了蒙古人和西藏人。在清代初期的新疆有一个庞大的准噶尔部落,也在康乾盛世的压迫下被消灭殆尽。可以说,清朝让中国的领土几乎扩大了一倍,其影响力远达中亚地区,成了东亚世界的“共主”。

正是在这足以和蒙古人相媲美的武功之下,清代强化了汉人的“中央”观念,建立了最为复杂的集权机器,对于臣民的威压和控制力都远超明朝。但任何一个集权社会在经过最初的扩张之后,接下来都会发展成一个内敛的社会,在这个新的阶段,政府关注的不再是扩张,而是束缚住臣民的自由思想,避免他们看到不该看的东西,听到不该听的话,影响了社会的稳定性。而这种束缚和超稳定所产生的反作用,就是整个国家都失去了好奇心和创造力。

当西欧世界在贪婪和好奇心的驱使下走向世界时,中国却在属于自己的体系中进化到了另一个极端,也就是极端保守和极端排外。当政府的“良苦用心”作用到社会的最深层时,这已经不再是皇帝或者官员排斥外国人,而是整个社会都变得带有民族主义思想和短视,甚至人民比政府更极端。到这时,代表了社会思潮两个极端的西欧和中国的相撞,就不可避免了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。