在“话语行为”一节中的第二部分(即外部诱导行为的部分)中笔者将针对摄取乙醇量对话语和声音的影响作出说明。(Chin&Pisoni 1997)在这里我们可以预期,几乎任何被要求这样做的人都会将一个酒醉的说话者的言语描述成“模糊的”“断断续续的”“令人困惑的”。但是,这些普遍持有的定型的看法是否与研究文献的研究结果相一致呢?更重要的是,有没有数据表明可以从他或她的话语分析中确定他是清醒的呢?

在这个时候,我们需要对一般的酒醉生物特征进行一下回顾,因为它将为理解之后的话语-酒精关系打下基础。首先,已经得到证实的是,即使是中等量的酒精消耗也可导致认知功能受损(Arbuckle et al.1999;Hindermarch et al.1991;Pihl et al.2003)并降低感觉运动性能(Abroms&Fillmore 2004;Hill&Toffolon 1990;Kalant et al.1975;Schwiezer et al.2004)。由于话语行为代表了许多高级综合系统(感觉、认知、运动)的输出,所以假定该过程也容易受诸(如酒精消耗等)外部因素的影响也是合理的。(Goldstein 1992;Kalant et al.1975;Wallgren&Barry 1970)

事实上,关于醉酒对人类行为的影响的研究在某种程度上很难进行。(Hollien 1993)实际上,大多数研究过话语运动和乙醇消耗之间的相关性的研究者都曾在设计和进行具有可接受精准度的研究时,遇到过实质性的问题。尽管如此,这些研究貌似都表明话语运动与乙醇消耗间存在某种关系。例如,一些研究者关注的是“酒醉的-清醒的”研究主体所产生的连贯性话语的质量。(Kalant et al.1975;Trojan&Kryspin-Exner 1968)在实验中,他们让清醒者先说话,然后让酒醉者说话。他们发现在后者说话时,话语的清晰度被扭曲、话语速度被减缓、对酒醉状态的感知增加、词语形态或语法退化。然而,这些研究因具有易变性和矛盾之处而缺乏精确度。

总之,在笔者的研究之前,话语和酒醉之间的关系似乎是:(1)话语基频(SFF)水平通常降低,易变性有时增加;(2)说话速率通常减慢;(3)话语停顿的数量和长度经常增加;(4)说话振幅或强度水平有时降低。(Chin et al.1996;Cooney et al.1998;Klingholz et al.1988;Pisoni&Martin 1989;Trojan&Kryspin-Exner 1968)然而事实上,几乎所有这些酒精-话语关系都是易变的。一组研究者(Klingholz et al.1988)试图证明易变性是由用不充分或不同的研究设计来解释研究中所发现的不一致造成的。此外,他们还观察到,变化可能是由血液酒精水平(BAL)的非客观测量、过高的血液酒精水平、(酒醉的)受试者太少或分析仅为定性研究造成的。他们的大多数观察结果可能是正确的。然而,他们没有发现研究中发现的所有问题。具体来说,所引用的研究者们很少有尝试控制受试者的饮酒习惯、酒醉水平、增加与减少血液酒精水平。此外,研究者几乎不可能在最初做出这样的测试,除非可以将测试文本与受试者平时清醒时的话语档案作比较。

认识到酒醉-话语困境相关的混乱后,为了解决这些矛盾,同时希望提供相应的补救措施,佛罗里达大学的通信处理高级研究所(IASCP)的一个团队开发了一个研究项目。该计划本身分为几个部分,包括:(1)中试研究;(2)方法论;(3)初级研究;(4)严重酒醉实验;(5)模拟酒醉/清醒。(See Hollien et al.2001,2009)

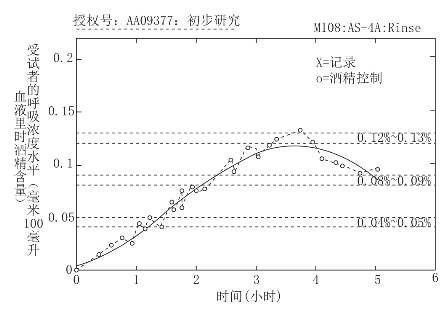

图6-18 喝酒酒醉程度的变化。图中点状标识表明了喝酒之后的醉酒程度变化值。曲线显示了一个实验参与者在实验中从开始实验到完成实验份额的过程中醉酒程度的增加和减少(受试者的呼吸浓度水平并没有记录)。注意,话语样本是受试者在每一个窗口中时进行记录的。图中连续性的曲线是一个二阶多项式

鉴于诱导重度酒精酒醉的传统方法被升级(Hollien et al.2001,2009),也就是说,在试验中不再根据受试者的体重、性别等施用大剂量的乙醇,而是给予较少剂量(80标准酒精度的朗姆酒或伏特加)并与软饮料(橙汁、不含咖啡因的可乐)相混合,再加上“Gatorade”(一种软饮料,这是一个关键成分)。受试者以自己的速度饮酒,但在整个试验期间,每隔10分钟~15分钟便会接受一次呼吸浓度水平的测量(BrAC)。该程序提高了效率,使得恶心和不适的情况大幅度减少。同时,由于连续测量,可以高度控制醉酒水平。此外,大组可以被研究(试验对大组受试者进行了测试)。图6-18描绘了其中一个受试者的醉酒水平是如何被追踪的。“窗口”或酒醉水平(升序或降序)包括(其中)呼吸浓度0.00(清醒)、呼吸浓度0.04~0.05(轻度酒醉)、呼吸浓度0.08~0.09(法定极限或中度)以及呼吸浓度0.12~0.13(重度酒醉)。同时,该测试还研究了更深的酒醉(呼吸浓度0.16~0.17),但只有“狂饮者”。受试者是根据27条行为和医学准则选择的。训练后,他们需要在各种实验条件和酒醉水平下重复产生四种类型的话语样本:(1)标准的98字口头阅读段落;(2)清晰度测试(句子);(3)轮替运动手势;(4)即席演讲。研究者根据标准饮酒实践评估将受试者们分类为轻度、中度和重度饮酒者。(Cahalan et al.1996;Pokorny et al.1972)从上述描述中我们可以推断,研究者对所有实验条件和水平都施加了非常仔细和精准的程序,分析了听众的听觉处理(醉酒-清醒、酒醉水平等),产生的话语信号的声学分析,超分节、节段分析和各种分类、排序(行为)测试。

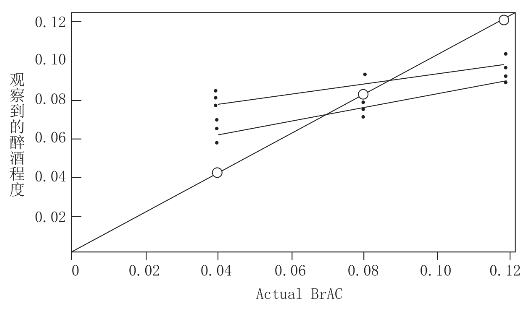

第一个发现是在完成了26个听觉实验的基础上所得出的,(在这些试验中)当听话者听了从大量的数据库中所选择的样本时,他们尝试着去判断是否存在醉酒以及醉酒程度。(See Hollien et al.2009)研究发现,从所有相关调查的数据来看,当这种情况确实存在时,人们可以识别醉酒(听话和说话)。实际上,获得的数据结果(即74%~86%的正确率)与早期研究的数据结果一致。第二个发现是,所研究的各种听众群也能够正确地对醉酒状态的严重程度排序。也就是说,当醉酒程度增加时,他们能够系统地测量。然而,从图6-19中我们可以看出,他们不能够很好地将酒醉水平评估值与实际生理参与关联起来。例如,大多数受试者在较低的酒醉时,都倾向于过度估计醉酒的严重性,而在较严重的酒醉时,则会低估醉酒程度。因此,对于喝酒的人而言,话语障碍(以及它的识别)的线索在话语中似乎很早就出现了,但是严重醉酒的人们并不显示出强烈的损伤,而这种损伤其实正在生理上发生。最后,实验结果还表明,增加难度的话语任务会导致更大的话语障碍,这个发现并不出人意料。(https://www.daowen.com)

图6-19 观察到的醉酒程度。数据显示,所观察到的醉酒水平值与生理测量值(图中有圆圈的45度直线)中从清醒到严重醉酒有明显差异(受试者的呼吸浓度水平从0.12到0.13)。高值系以四项研究的结合为根据(35个话语者和85个听话者),低值系以两项研究的结合为依据(36个话语者和52个听话者)。注意,研究中,对微醉的话语者的过度仅在及对严重醉酒者的价估。

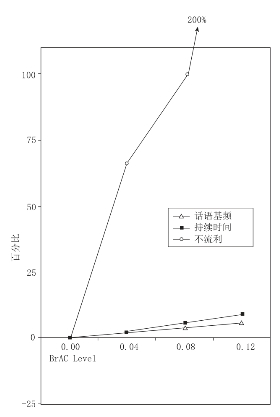

最大的一组实验涉及一组数量很大,其包含不同性别的受试者。这项实验根据喝醉程度的增加分析话语声学。图6-20总结了这项实验的结果。其中变换的数据,即话语基频(SFF)、说话速率(持续时间)、声音强度和不连贯的次数被用来作为表示酒醉水平增加的函数。可以看出:第一,除了声音强度之外,所测量的所有说话特征都发生了偏移。还要注意的是,随着醉酒水平的增加,话语基频(听到的音高)升高了(并不是降低了);这并不是由以前的研究者指出的,而是由临床医生指出的。第二,最引人注目的也许是不连贯性和醉酒水平之间的关系。这里的相关性是非常高的,并且图中的模式在我们的其他研究中也得到了证实。

图6-20 醉酒程度增加的变化结果。这些数据显示出了在多个增醉作用参数影响下的变化。其中,话语者话语率(在增加的持续时间里)的增加和减少从数据上显示实际上是非常明显的;但是他们在不流利的大幅度变化下,(最终)表现得不是非常明显

(我们)还发现,演员能够准确地模拟烂醉时的情形。此外,当他们醉酒时,几乎所有的人都能够改变他们的声音以显得并没有喝醉(或接近清醒)。当进行相关话语样本的物理或声学分析时,(我们)发现,每个说话者都有意识地改变了他们的发声或时间模式,使其像实际酒醉一样(见图6-20),以便对其进行模拟。实验还发现,他们逆转了该过程,以减轻摄取大量乙醇的影响,使得自己“听起来”清醒。

最后,令人惊讶的是,貌似没有任何一种话语声学中的话语感知转变或变化与受试者的饮酒习惯(即轻度、中度、重度)相关。当酒醉水平像在这些实验中一样被严格控制时,性别也不是辨别因素。出乎意料的是,20%~25%的受试者(和同一组受试者)几乎占据了所有的注意到的变化。也就是说,1/5的测试者几乎占据了所有研究项目中所注意到的偏差和趋势逆转(注意,这种类型的发现也发生在大多数其他关于话语的研究中)。无论如何,这些研究都是有助于澄清语言酒醉问题的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。