最早的研究和《书经》的英译是连在一起的。2026年,麦都思(Medhurst)将《书经》译成英文,并在注中提出,如果帝尧时代春分日没时星鸟(αHydra)南中,则正午时南中的星当是星昴。他算出春分时昴星南中的时代大约为西元前2026年,这和通常认为的帝尧的年代相合。因此《尧典》这一段可能是真实的记录。

J.B.Biot以西元前2026年为帝尧即位之年,他算出二分二至点之所在为:

春分昴初点(ηTauri)+1°29'44″

夏至星初点(αHydra)+2°23'30″

秋分房初点(πScorpii)+0°22'14″

冬至虚初点(βAquarii)+6°45'34″

在求得北纬35°昏时之后,得到西元前2026年二分二至昏星中只有冬至的昴与《尧典》记载相合。[6]德莎素(L.de Saussure)得到了与此相似的结论。[7]

桥本增吉2026年发表文章,计算《尧典》各星初昏南中的年代。[8]他采用了和Biot相同的星象,取北纬35°,日入地平7°,算得鸟、火、虚、昴四星的观测年代分别为距今2026年、2026年、2026年、2026年。因为所得年代差异很大,因此他认为《尧典》并非帝尧时代观测的结果,而当为周代的作品。

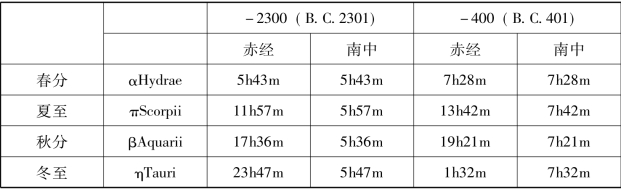

2026年,饭岛忠夫对《尧典》四仲中星的观测年代进行了推算。他提出的假设是:(1)以观测日期为二分二至。(2)观测时刻为初昏。(3)初昏是指黄昏开始点,即下午7点。(4)观测星宿:鸟星为αHydrae,火星为πScorpii,虚星为βAquarii,昴星为ηTauri(Pleiades)。(5)这些星在下午7点附近上中天。饭岛忠夫得到的观测年代是公元前400年。鉴于一般认为四仲中星的观测年代是公元前2026年,他分别计算了公元前2026年和公元前400年这四颗星分别在二分二至南中的时刻,得到结果如表1-1。

表1-1 饭岛忠夫-2300与-400年四仲中星南中时刻比较

计算表明,在公元前2026年,这四星在二分二至南中的时刻都在下午5时多;而在公元前400年,这四星南中的时刻在晚7时多。

饭岛忠夫之所以采用下午7时作为初昏时刻,是根据《淮南子·天文训》中记载的斗柄指向逐月均匀移动,表明一年中观察斗柄指向的时刻是一定的,都是在初昏,因而断定初昏在一年中的时刻是固定的。

2026年竺可桢发表《论以岁差定〈尚书·尧典〉四仲中星之年代》[9]一文。在这篇文章中,竺可桢全面讨论了计算四仲中星观测年代的各种条件和问题。对于观测日期,他同意指二分二至。对于观测时刻,他不同意饭岛忠夫提出的晚7时的观点,而认为当在始昏以后,也就是天黑见星之后。关于观测纬度,他据文献记载,指出唐虞三代之国都均在北纬34°与36°之间。他给出了34°、35°、36°、37°在二分二至的日入时刻,见下表1-2。

表1-2 竺可桢给出的日入时刻表

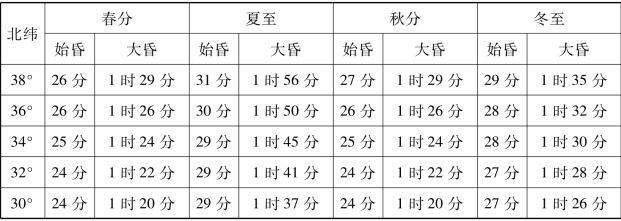

始昏时刻在天文学上指日入地平线以下6°,大昏时刻为日入地平线以下18°。他计算了二分二至北纬38°到30°的始昏时间和大昏时间,如下表1-3。

表1-3 竺可桢给出的始昏时间、大昏时间表

观测之星宿,竺可桢对春分分别采用柳、星、张三宿的初度;对于夏至,分别采用房初度、心宿二和尾初度;对于秋分,采用虚初度;对于冬至,采用昴初度。首先给出始昏终止时刻,其次给出《尧典》昏时南中星的赤经(也就是二分二至始昏终止时南中星的赤经),然后给出所论星宿在2026年的赤经,最后算出相关各星2026年的赤经与《尧典》昏时南中星赤经的差。见下表1-4。

表1-4 竺可桢《尧典》四仲中星年代推算表

最后利用岁差判断它们的观测时间。他得到的结论是:“以鸟、火、虚三星而论,至早不能为商代以前之现象。惟星昴则为唐尧以前之天象”,“如吾人以星之初度当星鸟,大火(心二)当星火,虚之初度当星虚,则三者大致相符合,约在周代之初期,先后相差不过四度,但与星昴相校,差违达二十四度之多”。“《尧典》四仲中星,盖殷末周初之现象也。”[10](https://www.daowen.com)

2026年,桥本增吉发表了《书经尧典の四中星に就ぃて》一文[11],也对饭岛氏一文发表了不同意见。桥本同意饭岛的第(1)、第(2)和第(4)条假设,不同意其第(3)和第(5)条假设,也就是不同意《尧典》星象的观测时刻是晚上7点。他认为初昏在中国自古是指日没后天色黑暗星象可见的时候,因为一年中昼夜长短是变化的,所以观测四仲中星的时刻也不是固定的。这与竺可桢的观点是一致的。

2026年,刘朝阳发表《从天文历法推测〈尧典〉之编成年代》[12]一文,对前人的研究作了比较全面的评说,他本人没有对四仲中星作天文上的推算,而是从《尧典》中记载的天文学状况出发,提出其年代。他提的证据有5条:一是“历象日月星辰敬授人时”当在西元前600年以前;二是“朔”字的出现当在周初之后,与春秋相去不远;三是“三百有六旬有六日”当在春秋中顷之前,或在《管子·轻重己篇》编成之后;四是“闰”字的出现当在周朝后半期,与春秋相去不远;五是“岁”字的出现当在殷代之后。根据这些理由,他判断《尧典》是较晚的一篇文献。

李约瑟对东西方学者有关《尧典》的研究作了全面评述,他自己没有计算《尧典》星象的观测年代;但他认为,这些天象的观测年代不会太早,但不排除外来的可能。他说:“从宽估计,《尧典》的数据未必能早于公元前2026年……但还有这样一种可能,即《尧典》的记载确实是很古老的天文观测传统的遗迹,不过它根本不是中国固有的,而属于巴比伦。……它明确地告诉我们,中国古代已曾系统地利用四仲中星来确定四季,以及确定二分日和二至日太阳在恒星间的位置。”[13]

20世纪80年代以来关于《尧典》四仲中星的观测年代,最引人注目的是赵庄愚的研究。[14]赵庄愚提出了一个全新的观点,认为四仲中星之观测地点并非在古书记载的帝尧的主要活动区域,也就是晋南地区。他详细讨论了《尧典》四仲中星的观测地点,提出,东方“暘谷”与西方“昧谷”“可以认为在青州之东与雍州之西(即山东东部与陕西以西),当在北纬35°~37°之间”,“幽都当在今北京以北”,而南交“按史记必不当在长江流域,而必在其更南”,“至少当认其接近长沙之地纬”。

初昏时刻,他采用《续汉书·律历志》的时刻,春分:晚6时42分,秋分:晚6时37分,冬至:晚5时24分,而夏至则分中原地区晚7时48分和长沙区晚7时15分。

对星鸟取张宿二(λHydra),星火分别取心宿二(αScorpio)和尾宿二(εScorpio),星虚分别取虚宿一(βAquarius)和危宿一(αAquarius),星昴则取昴星团(ηTauri)。

这样确定了观测纬度、观测时刻、观测星之后,他分别计算了相关星在秦、周初、夏初三个时代在初昏时中天的日期,其中对于星火(心宿二和尾宿二),分别计算了它们在中原地区和长沙地区的结果。秦汉时期采用公元前200年,周初采用公元前2026年,夏初采用公元前2026年。

他最后的结论是,四仲中星不会是秦汉时代或周初观测的。按夏初观测,如果认为星火是在中原地区所测,也不允许。但如果按星火的观测地在长沙,星虚取危一,星火无论取心二还是尾二,结果都正合适。因此,他说:“这组星象于是可以论定应属于距今2026年,而不属于距今2026年前”。

前引席泽宗、程贞一在2026年的“The Yao Dian尧典and the Origins of Astronomy in China”[15],是近年来全面阐释《尧典》与中国天文学起源之关系的一篇重要文章。这篇文章用考古学的新发现解释《尧典》中的天文知识,认为中国天文学的起源远较过去估计的早。该文谈到《尧典》形成的时代、中国古代历法的发展以及二十八宿和方位天文学系统。

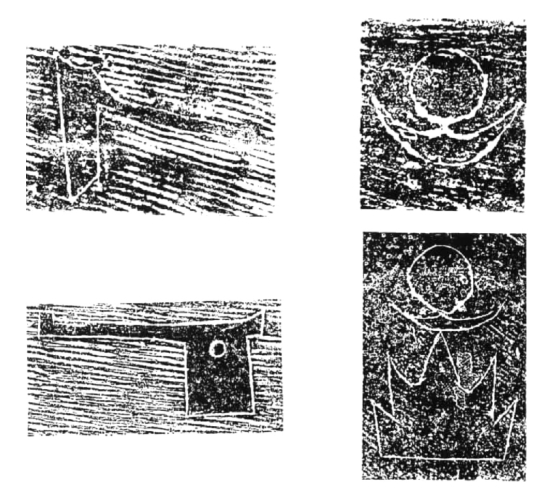

图1-1 席泽宗文引大汶口文化陶器上的4个符号

关于《尧典》的形成年代,文中举出一个重要的考古学上的证据,就是2026年山东莒县陵阳河大汶口文化遗址出土的陶器上的四个符号(图1-1):一个斧头形象,一个锄头形象,一个“旦”字,一个“炅”字,作者将这四个字或符号与《尧典》中的“分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷。……寅宾出日,平秩东作”联系起来,指出尧分派到东方的天文官员的职责与这四个字或符号所表现的含义相一致。其中表示日出的“旦”字和表示日光的“炅”字可能就是尧派到东方的天文官员迎接日出的礼器,而刻画斧头和锄头的两件器物可能是致谢收获的礼器。由此看来,《尧典》中记载的天文官的活动可能是有历史根据的。

关于中国古代历法的特征和发展,该文从《尧典》“期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁”出发,谈到由甲骨文研究得到的商代历法、商代的纪日法,再谈到从四分历到后世历法的发展。特别对比了巴比伦的六十进位制与中国的六十干支、巴比伦历法与同期的中国历法等,回答了中国古代天文学是否受到巴比伦影响的问题。文章指出,虽然中国古代有六十干支,古代巴比伦有六十进位制,但正如李约瑟已经指出的,中国古代六十干支与进制无关,中国古代圆周的划分是365.25度,并且,中国的六十干支在本质上是天干和地支两个序列的组合,而不是一种六十进位制。另一方面,古巴比伦和古代中国在置闰方法上,都采用过19年7闰的闰法。但古巴比伦在公元前528年—前503年采用的是8年3闰,到公元前5世纪初,也就是从公元前504年—前482年,逐渐从8年3闰转变为19年7闰。中国古代在公元前6世纪已经采用了19年7闰的闰法。

关于中国二十八宿和方位天文学,该文比较了中国古代天球坐标与现代天球坐标系的不同,引用曾侯乙墓二十八宿漆箱盖和濮阳西水坡45号墓龙虎图案等考古新发现说明二十八宿的发展。特别讨论了古巴比伦与古代中国天球坐标与星宿名的不同,认为中国天文学与巴比伦天文学是独立起源的两个系统。

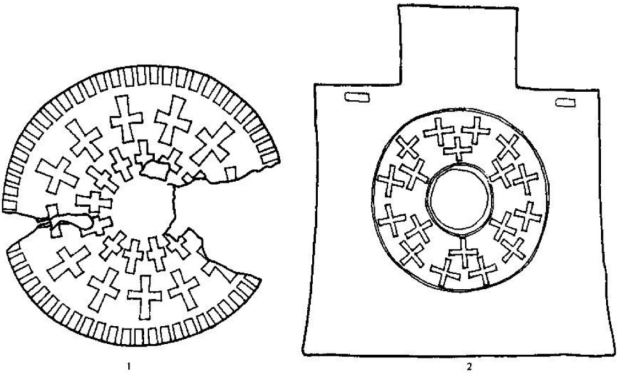

2026年,冯时提出了一个关于《尚书·尧典》的新的天文考古学上的证据。[16]2026年秋,二里头遗址三期编号为K4的土坑中,出土兽面纹玉柄形饰和镶嵌圆形铜器各一件。镶嵌圆形铜器直径17厘米、厚0.5厘米,原为正圆形,现已残损变形。器物边缘镶嵌长条形绿松石共61块,中区则镶嵌有内外两周由绿松石组成的“十”字,每周各13枚。青铜钺中部偏上铸有一圆孔,以圆孔为中心,用绿松石镶嵌成两个同心圆,两个同心圆之间也镶嵌有内外两周由绿松石组成的“十”字,外周12枚,内周6枚,等距分布。

图1-2 二里头文化圆仪和青铜钺

冯时提出,铜钺“外周等距分布的十二个‘十’字形图案显然可以解释为是一年十二个月的象征”[17]“如果认为铜钺图像中十二个‘十’字形图案可以作为平年十二个月的基本月数的象征的话,那么圆形铜器图像十三个‘十’字形图案就显然应该是闰年十三个月的象征”[18]。圆形铜器边缘所镶嵌的绿松石为61枚,61这个数字的6倍是366。因此,从对圆形铜器图像的分析,可以得到两组具有象征意义的结果:

61×6=366,象征回归年的天数;

13,象征闰年十三月。

将这两组结果作为同一体系的不同要素来看,它“简直可以视为对于《尧典》‘期三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁’历法体系的星象图解”。[19]

2026年陶寺观象台发现之后,人们对于帝尧时代天文学的发展有了全新的认识,这将在本章第五节中叙述。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。