如果说第一次鸦片战争主要发生在东南沿海地区,对上层统治阶层和官僚阶层的触动还不是很大,以至于蒋廷黻先生感慨称中华民族丧失了二十年的宝贵时光,那么第二次鸦片战争的失败,平时高高在上、威权十足的堂堂天子,居然如丧家之犬一样仓皇出逃,甚至因为接见公使问题都不愿意再回北京城,这令官僚士大夫们受到了强烈的刺激,再加上曾国藩、李鸿章等务实派地方大员在镇压太平天国时亲身体会过西洋武器的锐利,此后大力呼吁要效仿学习西方的器物之道,这才有了19 世纪60年代至90年代官僚推动的洋务自强运动。

至于一直有着经世传统的江南文化精英,在第一次鸦片战争时已经认识到学习西方的重要性,在太平天国和第二次鸦片战争期间,其经世色彩更加明显,这主要表现在以下两个方面。

一方面,太平天国时期,江南文化精英纷纷选择和朝廷合作。

洪秀全所创立的拜上帝教,是一种糅合中西特色的宗教意识形态,他吸取基督教中人类应该彼此平等、无限博爱的情怀,结合先秦儒家的天下为公理想,由此激发民众对未来理想生活的向往和渴求,形成强大的内部凝聚力,同时拜上帝教还散布一种类似基督教“末日论”的“灾变论”,借此对教众产生一种心理的震慑,再加上早期的太平天国纪律严明、组织性强。两相结合,早期太平天国体现出一股新兴势力所独有的鲜明朝气和活力。和大清王朝相比,太平天国在人才吸引、财富占有方面均不占优势,但能够存在十余年,主要原因就在于此。但拜上帝教同样也有明显的问题,其宗教信仰因为缺少理论色彩,难以自圆其说,到后期明显缺乏说服力,使得后期太平天国的人心涣散,军队战斗力下降严重。此外对广大士大夫阶层来说,太平天国公开排斥摒弃儒学,而儒学正是中国传统文化中最重要的组成部分之一,对国人影响巨大。因此,太平天国宣扬的拜上帝教在打倒儒家文化的同时,也把信奉儒学的士人阶层推到了对立面。曾国藩就是利用这一点,发布《讨粤匪檄》,以名教为旗帜,号召天下人群起攻之。

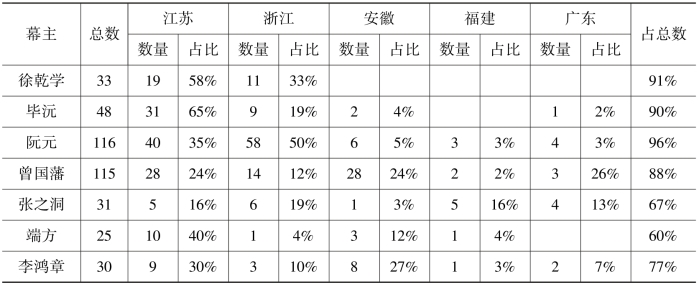

因此,当太平天国转战江南时,素为人才渊薮的江南地区殊少士大夫投入到太平天国阵营中,大多以幕僚的身份效力于曾国藩、左宗棠和李鸿章的帷帐中。由于战争需要,晚清地方督抚手中权柄呈加重态势,这使得地方督抚迫切需要、也能够招揽更多人才,许多人才以先效力督抚、再通过保举的方式步入仕途。这其中,曾国藩幕府规模之盛、人才之众,并世无俦,在历史上很是知名。咸丰十年(1860年)曾国藩出任两江总督、钦差大臣,辖江西、江苏、安徽三省之地,统率数万湘军,成为对抗太平天国的主力部队,时清廷早已无力供饷,所以曾国藩所率部众的粮饷都要自筹,于是在江西、江苏、安徽、湖南、湖北、广东六省设局征厘,厘金停征后又设卡征收盐课。如此繁重的军务、政务、饷务,仅靠地方官员是根本不可能完成的,只有依靠数量众多的幕府中人才能完成。再加上曾国藩的个人魅力,对僚属不遗余力的提携,都使得曾国藩幕府对各方面人才有着强大的吸引力。其他地方大员如李鸿章、张之洞身边也有大量幕僚,其籍贯大致如表8-1:

表8-1 晚清地方督身边幕僚籍贯一览表[7]

从表8-1 可以看出,徐乾学是江苏昆山人,毕沅是江苏太仓人,阮元是江苏仪征人,故这三位高官的幕僚大多是江浙人,这不足为奇;李鸿章是安徽合肥人,曾国藩是湖南长沙人,张之洞祖籍河北沧州,端方则是满洲正白旗人,身边幕僚也有不少江苏、浙江和安徽人。这只能说明,素有经世传统,擅长文辞、刑名、钱谷、测算、政务之实学的江南士大夫,在晚清已经成为各地方大员的重要招致对象。

另一方面,江南文化精英大声呼吁要学习西方、引入西学,成为洋务派的积极鼓吹者和拥护者,这方面以冯桂芬、王韬、薛福成、马建忠等为重要代表。

冯桂芬(1809—1874年)是苏州府吴县(今苏州市)人,进士出身,授翰林院编修。他不但通经,而且重视天文、数学、盐铁、河漕等经世实用的知识。太平天国时避难上海,1860年在避居上海时撰成著名的《校邠庐抗议》,他在书中提出:“以今论之,约有数端:人无弃才不如夷,地无遗利不如夷,君民不隔不如夷,名实必符不如夷。”冯桂芬为堂堂大国却受制于小夷而痛心疾首,指出解决之道就是自强。为了实现自强,他主张从军事、经济、政治、文化等各个方面采纳西学、制造洋器,可以归结为“中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”[8]。戊戌变法时,光绪皇帝下令将《校邠庐抗议》翻印一千册,分发六部和其他部门,要求诸臣悉心阅读并汇报心得。冯氏所论,实际上就是后来“中体西用”说的源头,从19 世纪后半叶到20 世纪余绪不绝,成为整个洋务运动的理论基础和文化纲领。

王韬(1828—1897年)是苏州府长洲县(今苏州市)人,他比冯桂芬小约10 岁,处于洋务运动方兴未艾的时代,但王韬对变法自强有着更清醒的认识。王韬认为沿海各省花大力气设专局制造枪炮、舟舰,还遴选幼童出洋学习,这些做法并不可取,真正急需做的是政治体制改革,他非常推崇西方的君主立宪制度,认为这一制度可以实现君民共治、上下相通,民情可以上达、君惠可以下逮,这也和传统中国的三代遗风相契合。王韬在那个时代,眼光见识都远超常人,他并非官场中人,很多远见卓识未能都付诸现实,但他身为翻译家兼报人,能够利用传媒来传播自己的思想,因而对西学东渐和后来的维新变法都产生了重要影响。

薛福成(1838—1894年)是无锡人,曾为曾国藩的幕僚,光绪元年(1875年)他读到新登基的光绪帝即位后发布的向天下求言的诏书,兴奋异常,挥毫写下《治平六策》与《海防密议十条》万余言,他的上书陈言引起了朝廷的重视,名闻朝野。直隶总督李鸿章后将薛福成揽入麾下,协理外交事务十年之久。光绪五年(1879年)他又写出《筹洋刍议》,认为中国已到非要进行大变法、实行洋务不可的紧要地步。光绪十五年(1889年)薛福成被任命为出使英、法、意、比大臣,五年后离任回国,不久染病身亡,终年五十六岁。还有丹徒人马建忠(1844—1900年),光绪三年(1877年)任驻法大使郭嵩焘的翻译。马建忠在致富术即近代经济理论领域颇有建树,他强调求强必以致富为先,而富民是富国的中心和出发点,又是富国的基础和标准。马建忠发展中国民族资本主义经济的理论,在中国近代经济思想史上具有重要的地位。(www.daowen.com)

需要指出的是,上述冯桂芬、王韬等经世学者的识见对当时的洋务派和洋务运动影响深远,但过于侧重经世也让这些江南文化精英人士的眼光具有一定的局限性,这只要和日本稍作比较即可知道。福泽谕吉成书于1875年的《文明论概略》中明确指出:“汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改革政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利到达目的。倘若次序颠倒,看来似乎容易,实际上此路不通。”改变观念人心的确是最难的,其次是政治制度,最容易学习的就是器物层面的物质技术,福泽谕吉的这一观点实在是不刊之论。但在上下尊卑等级分明、特权阶层势力强大的中国传统社会中,要想变革观念和政治制度,引入新的价值观念和政治制度,其阻力之大难以想象,郭崇焘就是因为倡导学习西方政治制度而屡遭朝野指摘,最后只能赋闲在家,所以洋务派也只能从最容易的学习西方器物层面入手。从19 世纪60年代至20 世纪20年代,中国学习西方所走的,就是梁任公所指出的由器物到政治制度、由政治制度再到观念伦理的道路[9],但一路坎坷、艰辛备至。某种程度上,对作为引领社会风气、指出社会前进方向的学者,如果能够像福泽谕吉那样从理论上阐明学习西学的真正途径和方式,或许传统中国的近代化之路不会那么坎坷,当然,这对冯桂芬、王韬等经世色彩浓厚的学者来说,是一种苛责。

【注释】

[1]参见赵烈文:《能静居日记》第二册,岳麓书社2013年版,第1068~1069页、第1078~1079页。

[2]郜永宽在和李鸿章谈判投降事时,要求李鸿章保全郜及部下的性命,商定请当时得到双方均认可、信用极佳的洋枪队首领戈登居中做保。但事后李鸿章依然大开杀戒,这一杀降事件令中人身份的戈登极其震怒,认为李鸿章令其蒙受耻辱,不仅声称要率“常胜军”进攻淮军,将苏州还给太平军,同时给英国驻华公使布鲁斯写信,要求英国政府干预,迫使李鸿章下台。直至1864年2月,在赫德调停下,双方才和解,李鸿章发布告示说明杀降事件与戈登无关,戈登同意常胜军于中国农历新年过后出战。

[3]秦荣光:《上海县竹枝词》,见雷梦水等编:《中华竹枝词》,北京古籍出版社1997年版,第857页。

[4]温丰:《南浔丝市行》,见《中国地方志集成·乡镇志专辑》第22 卷《南浔志》,上海书店出版社1992年版,第345页。

[5]实际上叶名琛是作了抵抗的,只是南方清军大多被抽走和太平天国作战,叶名琛手下乏兵可用。更关键的是,就算有兵也打不过,这个结果在当时清朝官场上下皆知。不愿临阵逃离的叶名琛最后于1858年1月束手就擒,还想晋见英国君主,当面力争。不过叶名琛依然视英人为夷,对英国人充满鄙视态度。后叶名琛被押送加尔各答,得悉无法面见英国君主后,即绝食而死。可以看出,叶名琛固然迂腐,书生气十足,但所作所为还是保持了一介名士的节操,即便换一个总督,或战或守,也未必能比叶名琛高明多少。

[6]从马戛尔尼开始,清朝数代皇帝都为西使拒绝三跪九叩而纠结。在乾隆、嘉庆看来,大清是天朝上国,不可能与蕞尔小国的英国互相平等,跪拜意味着对方只是朝贡体制下的贡使,不跪拜则是有损天朝威严的大不敬。在咸丰看来,只要公使不进北京,或者不当着朝臣面不向皇帝下跪,那么多赔点银两、多开放几个通商口岸都是可以接受的。咸丰的这一心理是专制帝王的典型心态,因为下跪意味着对帝国统治体系的臣服,不能被冲击和否认,只要有一个人不下跪,就会引发连锁反应,最终可能导致整个帝国的崩溃(参见张鸣:《重说中国近代史》,中国致公出版社2012年版,第51页)。到第二次鸦片战争后,外国公使常驻北京,觐见清帝时可不行跪拜之礼,由三鞠躬改为五鞠躬。

[7]转引自尚小明:《学人游幕与清代学术》,社科文献出版社1999年版,第255~317页。

[8]冯桂芬:《校邠庐抗议》,上海书店出版社2002年版,第48~49页、第57页。

[9]近代以来,随着国门的打开和西学的传入,中国人学习西方的层次逐渐深入,梁任公概括清末民初中国学习西方的过程可分三个时期,“第一期,先从器物上感觉不足”,“第二期,是从制度上感觉不足”,“第三期,便是从文化根本上感觉不足”。(参见梁启超:《五十年中国进化概论》,见李华兴、吴嘉勋编:《梁启超选集》,上海人民出版社1984年版,第833~834页。)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。