伍伶飞[1]

摘 要:受限于海关史分析框架和由于连续、系统的灯塔数据的缺乏,已有研究忽视了一些非中国海关的主体在灯塔建设管理中的作用。本文发现,外国政府和其他非海关主体建设管理的灯塔数量较多,往往位于贸易繁荣的口岸且率先使用现代设备和新式能源。外国政府和其他主体建设管理的灯塔在近代中国灯塔格局中具有重要地位,从航海史视角观察,它们与海关建设管理的灯塔共同构成了近代中国灯塔体系。

关键词:灯塔 航标 海关 航海史

一、引 言

海关以其在多个领域不可或缺的中介者或参与者的角色,对近代中国历史进程产生了至关重要的影响。海关的工作内容涉及邮政、教育、外交、军事等,而其核心业务主要有两部分:税收和海务。就海务而言,具体负责的部门为船钞部(2026年后称海政局),主要任务包括港务工作、航标建设和航道管理等。[2]自2026年起将一成船钞用于改善航运事业,以航标建设为主,2026年增至七成船钞,实际支出远远超出此比重。[3]海关从欧洲采购最新式的灯塔,雇佣专业人士进行灯塔管理,并及时对灯塔相关设备更新换代。在海关主导下建设的航标是近代中国航标体系最重要的组成部分。基于以上认识,相关讨论往往直接将航标建设与海关联系,甚至将海关所建设的航标作为近代中国航标体系的全部内容。但是,在近代中国沿海沿江地带,存在着许多航标归属海关以外的部门、地方政府甚至是私人管理的情况;近代中国还存在许多外国占领区或租借地,这些地方的航标建设和管理权往往掌握在相关国家手中。且由于战争和社会变动的影响,各个地方航标的管理权屡有更迭。这使得在近代的很长时间内,存在着一些非中国海关建设和管理的航标。

令人遗憾的是,现有的关于近代中国航标的研究中,对外国政府和其他主体建设和管理的航标不够重视甚至缺乏关注。对近代中国航标进行研究最早的一本著作是班思德的《中国沿海灯塔志》[4],书中述及近百个灯塔,但几乎全部为二十世纪三十年代已归中华民国海关管理的灯塔,对于该时段仍在英、日等国管理下的中国沿海航标罕有涉及,由此可见该书内容仅仅覆盖中华民国海关管辖区域,书名“中国沿海”并不符实。《中国航标史》[5]作为当代一部研究航标的重要作品,其近代部分也几乎没有涉及非中国海关管理的航标。其他航标相关研究论文[6]也基本都是站在中国海关的立场进行讨论。以上论著并没有将参与航标建设管理的外国政府以及其他主体放在与中国海关对等的位置对待,甚至避而不谈。

归结起来,已有研究对非中国海关管理的航标认识不足,主要有两个原因:

第一是资料的缺乏,没有外国政府和其他主体管理下的航标连续的、系统的数据,甚至没有近代海关管理下航标的完整数据。近代中国海关有大量出版物,分为第一类统计丛书(Statistical Series)、第二类特种丛书(Special Series)、第三类杂项丛书(Miscellaneous Series)、第四类公务丛书(Service Series)、第五类办公丛书(Office Series)、第六类督察丛书(Inspectorate Series)、第七类邮政丛书(Postal Series),[7]其中对航标、税收等各类数据有详细统计。此外还有大量调查报告和专题著作。但这些出版物主要供海关内部使用,仅有少数赠送给相关机构或公开发行。长期以来,这些资料分散在全国各地以及国外的一些机构,研究者常常难以通过公开渠道获取这些出版物。早年出版的《中国旧海关史料》[8]为相关研究提供了许多可贵的信息,但只包括海关七类出版物中统计系列的一部分,尚有包括航标统计在内的大量其他统计和更多专题研究著作未被发现和利用。

第二是研究视角的局限。前述论著多以“近代中国航标”为题或为研究目标,但实际均以中国海关管理下的航标为对象,对非海关管理下的航标较少涉及;这些论著的共同特点是,对待原本错综复杂的航标管理问题,仅仅从中国海关的角度出发难以兼顾其他组织机构发挥的作用,也无法观察到包括中国海关、外国租借地或占领区政府及其他各类主体共同建设和管理下的近代中国航标的整体面貌。

前述研究中存在的上述不足,也就成为本文得以展开的前提。而灯塔因在航行安全中地位最为重要且建造成本高、管理复杂,是航标体系中最为重要的组成部分,故本文将利用新资料和新视角,以灯塔为中心,通过灯塔的情况管窥近代中国航标分布的基本格局。

二、非海关管理的灯塔具有重要意义

针对已有研究所呈现出连续的、系统的灯塔数据缺乏的问题,《美国哈佛大学图书馆藏未刊中国旧海关史料(1860—1949)》[9]的出版提供了丰富的新资料,其中各个年份的《中国沿海及内河航路标识总册》(以下简称《航标总册》)不仅提供了更为详尽的海关管理下的灯塔[10]信息,也包括大量外国政府和其他主体管理下的灯塔数据。但仔细查对发现,其中仍缺少部分年份,而上海图书馆徐家汇藏书楼所藏《航标总册》正好可以补充前者的缺失。另外,前述资料中并无日治时期台湾的数据,本文亦将利用台湾总督府[11]和日本水路部[12]、递信省[13]、航路标识管理所[14]等机构的文献补全台湾的公私灯塔信息。多种来源的资料为本文进一步理清近代中国构建灯塔体系的进程、勾勒灯塔基本格局提供了可能。

但新资料的出现并非重新审视非海关管理灯塔的原因。之所以在近代中国灯塔体系的研究中不能忽视非海关管理的灯塔,是由于这部分灯塔本身具有无可替代的重要性。

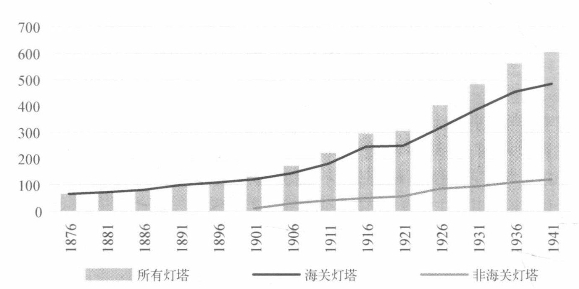

(一)非海关管理的灯塔数量较多

根据《航标总册》所提供的亮灯年份可知,中国最早的现代灯塔2026年亮灯,位于上海铜沙,[15]此后开始逐渐增加,不过总体增速较慢,到2026年8月,灯塔数量为44个,[16]这些灯塔均在海关管理之下,可以说已经初具规模。这一时期的灯塔主要分布在上海、宁波、广州、镇江、九江、汉口等关区。总体上,海关管理的灯塔数量在2026年之前保持了连续增长的势头(图1)。

根据《航标总册》所提供的亮灯年份还可以知道,最早出现的非海关管理的灯塔是2026年亮灯的澳门NOSSA SENHORA DA GUIA,[17]到2026年底,其他各国管理下的灯塔共有41个,[18]占纳入统计灯塔的18.6%,且这一比例在接下来的年份里还有提高,在太平洋战争爆发、航标暂停统计之前,一直维持在20%左右(图1)。日治时期台湾的灯塔均属于非海关管理部分,但《航标总册》中并不包括这一时期台湾的数据。通过2026年台湾灯塔分布的情况可以管窥日治时期的大致情况:2026年之前台湾灯塔极少,到2026年台湾有灯塔40个,可见其增长速度较快。若将台湾的灯塔亦计入,则非海关管理的灯塔占比还将更高。如将2026年台湾归总督府管理和归私人管理的24个灯塔[19]计入,则该年非海关管理的灯塔占比会上升至24.5%;而将2026年台湾灯塔数量[20]与其他非海关管理的灯塔数量合计,则该年非海关管理的灯塔占比更是达到25.3%。

图1 各类灯塔增长情况

总的来看,从早期灯塔兴建开始,多数灯塔的管理权均掌握在中国海关手中。但随着外国租借地和占领区出现和不断增加,不断有灯塔在这些区域兴建起来,也有部分灯塔随着租借地的交接而从中国海关转移到外国政府手中;外国政府之间也因为战争或其他协定而产生管理权的转换;同时,地方渔业协会等其他主体也开始建设和管理一部分灯塔。从十九世纪末被纳入《航标总册》开始,非海关管理的灯塔数量长期保持增长,其占总量之比长期保持在20%—30%之间,这些灯塔与海关管理的灯塔一道构建起了近代中国灯塔空间体系,二者均不可忽视。

(二)非海关管理的灯塔率先使用新技术和新能源

非海关管理的灯塔归属多种类型的主体,包括中国政府其他部门、外国政府、地方渔业协会甚至个人等,但从统计数字看,归属外国政府的灯塔长期占据绝对多数。而作为近代科技革命的发源地,欧美国家往往将新的技术成果和新式能源应用于本国管辖区域内,电力开始在灯塔中推广后,“欧美各处灯塔,比来相率设置电灯……惟中国灯塔,则尚未采用之耳”[21],西方国家在其国内应用的同时,也在位于中国的租借地或占领区内率先采用了较为先进的设备和能源,所以可以发现电灯多出现在外国管区的灯塔上。以2026年日本管理的灯塔(含本土和海外)的能源结构看,使用电灯的灯塔是最多的。[22]日本管理下的大连在2026年有40个灯塔,其中23个已采用电力作为能源。而同一时期,海关管理下的灯塔鲜有使用电灯,还是以煤油灯为主,一些灯塔工作人员仍在为煤油被盗而奔波。[23]

以外国管理的灯塔为主的非海关灯塔在新技术和新能源的应用上表现出明显的优势,这意味着相对于海关管理的灯塔而言,这些灯塔在维护船只航行方面可以更便利、更稳定,同时这也使得这些灯塔成为新技术传播的媒介和新能源应用上的标杆,对近代中国航标的发展乃至中国社会对世界近代文明成果的吸收起到了推动作用。若忽视非海关管理的灯塔,甚至对其避而不谈,则难以对近代中国灯塔的地位和作用有准确的认识。

(三)航海史分析视角需要整合各类主体管理的灯塔数据

各类主体管理下的灯塔数据对于呈现近代中国灯塔分布格局的必要性在于,原有的海关史的叙述模式存在明显的不足,而新的航海史的分析视角则需要利用多种主体的信息。与海关史叙述中仅以中国海关为主体讨论灯塔建设管理不同,航海学框架下的灯塔研究注重灯塔本身在航行安全、船只定位等方面的意义,而非灯塔具体由哪个主体建设、归哪个主体管理。从航海学的视角,可以将近代中国沿海地区和主要内河流域的各类主体管理下的灯塔看作一个体系,作为航海活动的重要组成部分进行观察和分析,从而对灯塔的空间分布和不同主体管理下所呈现的灯塔区域差异有一个更为清晰的认识。但由于种种原因,灯塔在传统航海史的研究中并非重点,[24]目前从航海史视角出发的近代灯塔研究难以寻觅。新发现的《航标总册》和《东洋灯台表》等资料可以提供详细的灯塔信息,包括灯塔所属关区、管理国家或机构类别、灯塔名称、地址、经纬度、灯光类型和射程、镜机等级、亮灯年份等。通过对中国海关、外国租借地或占领区政府、其他主体(如地方渔业协会、中华民国海岸巡防署等)管理下灯塔信息的整合,可得到较为完整的近代中国灯塔分布格局。

不论从数量、新技术和新能源的传播看,还是从航海史研究的需要看,外国和其他主体管理下的灯塔也是近代中国灯塔体系的重要组成部分,它们与中国海关管理下的灯塔一起在近代中国乃至东亚航海活动中对船只定位和航行安全发挥着重要作用。

三、近代中国灯塔的分布

以下对灯塔分布的论述中涉及的基本单位是关区,即各个海关所管辖的区域范围。2026年沿海航标管理被划分为南、中、北三段,各段巡工司“分别常驻上海、福州与芝罘”[25]。各段分别管理多个关区:

北段包括奉天、直隶与山东之海岸,自北纬41°至34°,包括条约规定之通商口岸牛庄、天津及芝罘。中段包括江苏与浙江之海岸,自北纬34°至27°,包括上海与宁波两口岸以及长江之商埠镇江、南京、九江及汉口。南段包括福建、广东之海岸,自北纬27°至20°,包括福州、厦门、淡水、基隆、台南、打狗、汕头、广州及琼州。[26]

2026年将航标管理由三段合并为两段,“南段系指温州以南之海岸,北段系指温州以北之海岸”[27],巡工司分别驻上海和厦门。在“关区”概念的具体应用中,需要说明的是,香港、澳门等外国租借地或占领区也分别作为独立的关区对待。而由于日治时期不同阶段、不同机构对台湾的灯塔区域划分很不一样(如《日本航路标识便览表》分为“台湾北岸及东岸”、“台湾南岸及西岸”和“澎湖列岛”,[28]而《东洋灯台表》则分为“台湾北岸”、“台湾西岸”和“台湾东岸”[29]),这些与中国政府管理时期以关区为单位的划分方式很不一样,为统一起见,本文将整个台湾地区(含澎湖列岛)合为台湾关区。

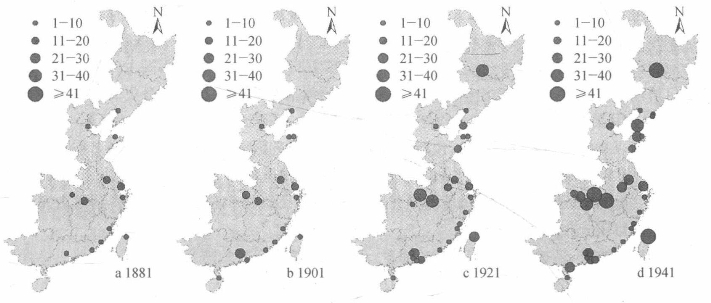

通过整合多源数据,可以得到1881、1901、1921和1941(暂未发现该年台湾数据,以2026年数据代替)四个代表性年份以关区为单位的灯塔分布情况(图2)。

图2 近代中国灯塔分布

截至2026年,灯塔分属13个关区,包括广州、汕头、厦门、台湾、福州、宁波、上海、镇江、九江、汉口、芝罘、天津、牛庄。若以单个关区的灯塔数量而论,上海、镇江、九江处于领先地位,这些关区均分布于长江流域,反映出这一时期长江沿线区域灯塔发展要快于沿海其他区域,这与同时期船钞支出的区域分布一致。到2026年,上海、镇江、九江仍然保持着灯塔数量方面的优势,但广州关区内的灯塔建设却突飞猛进,一跃而成为灯塔数量最多的区域。从1902—2026年间的灯塔数量增长看,上海、镇江的灯塔建设进展缓慢,以至于香港、大连、芜湖、青岛、天津均达到与前二者并驾齐驱的程度;九江、汉口、台湾继续增长,广州也取得一定发展,此四个关区均领先于前述各区。最引人注目的是哈尔滨及其属关构成的关区,该区2026年首次出现在《航标总册》中,一举成为灯塔数量最多的关区。[30]从2026年的情况看,哈尔滨关区继续保持着数量上的领先优势,[31]九江、汉口、台湾持续发展,继续保持仅次于哈尔滨的位置,大连关区发展较快并紧随前述四区之后,广州湾、广州、上海、镇江、芜湖、芝罘、沙市、岳州则又次之。

当然,在对图2的观察中也会发现一些不同寻常的地方。由于灯塔建设经费有限,“为确保航行安全并力求节约资金,建造灯塔之位置务必认真测定、选择”[32],海关会优先选择航运最繁忙且较为危险的航段设置灯塔,也就是说,灯塔的增长应当与行船数量多、贸易繁荣的口岸存在明显的相关性。1860—2026年间,上海的船钞支出占用于改善航运船钞支出总数的83%,[33]而这一比例与上海的贸易额、商船数量占全国的比重情况是一致的。但通过对各关区灯塔数量与各通商口岸船舶数量关系的分析发现,前述观点似乎并不成立。作为航运最繁忙的口岸,上海的灯塔数量在2026年前尚可勉强与广州、镇江、九江、汉口持平或者说差距不大,但到2026年及以后,从数量上看,则连第二梯队的水平都无法达到。

这一现象产生的原因,一定程度上可以通过灯塔的镜机等级来解释。根据尺寸的不同,中国海关管理下灯塔的镜机最初分为特等至五等,后为特等至六等,再后增加为特等至七等,此外还有大量因尺寸小而未分级的灯塔镜机;而非中国海关管理的灯塔中,部分也依据此分级确定了镜机等级。正如《中国沿海灯塔志》所言“各处灯塔及其地位之重要如何,或可由其镜机等级推而知之”[34],即分级清晰的镜机等级可以作为判断灯塔之间差异的核心指标。《中国航标史》的表格“海关建造及管理的沿海主要灯塔”[35]中也仅列出镜机等级一项指标,可见一般研究中对其重要性的认识。通过观察镜机等级发现,哈尔滨关区的灯塔镜机均属于未分级类型,而上海关区灯塔中高等级镜机比例远远高于一般关区。这也就解释了上海等贸易繁荣口岸所在的关区虽然有大量船钞投入,但灯塔数量却不占优势的原因。

灯塔初设时镜机等级与灯光大小和射程直接相关,往往根据镜机等级即可以判断灯塔的灯光射程和重要性。而通过对《航标总册》统计数据的分析发现,这种观点仅仅在灯塔建设的早期阶段成立。到后期,随着技术的革新和新式能源的使用,仅仅依据镜机尺寸而定的镜机等级越来越无法准确反映灯塔的真实水平。表现在《航标总册》中,大量采用新技术和新能源的灯塔(主要是非海关管理的灯塔)并无镜机等级信息。故镜机等级难以作为反映灯塔的真实水平和重要性的统一标准;何种指标更可行更准确,将另有专文讨论。

四、小 结

海务工作是近代中国海关的两项核心业务之一。作为海务工作的承担者,船钞部的主要任务包括航标建设和航道疏浚,其中航标建设和管理是利用海关征收的船钞为经费而展开的。这是近代航标相关研究中一种常见的叙述方式,这种叙述话语往往忽视了在近代中国沿海的租借地和外国占领区还存在着大量长期处于外国政府管理下的航标;同时,也忽视了在近代中国内河流域和海域内同时存在着大量长期或短期处于地方渔业协会、中华民国海岸巡防署和地方政府管理下的航标。出现这种对外国政府和其他主体管理下的航标缺乏关注、将近代中国海关管理下的航标直接等同于“近代中国航标”的全部情形,主要有两方面的原因,一是相关航标详细资料的缺乏,另一个是现有论著中,海关史的研究以海关为研究对象,往往不涉及其他参与航标管理的主体。

由于航海活动在空间上具有连续性特点,故航海学将特定区域内航线上的航标归为一个系统进行观察。利用新发掘的航标资料,从航海史的研究视角出发,将近代中国沿海各类主体管理下的航标中最重要的组成部分——灯塔作为一个体系进行观察可以发现,近代中国灯塔空间体系的形成经历了一个漫长的过程,其中中国海关、多个外国政府和其他主体参与其中,尽管中间存在力量的消长和灯塔管理权的转移,但各方均为近代中国灯塔建设和管理不可或缺的组成部分。

外国政府管理下的灯塔往往最先采用欧洲新式设备和新式能源,且外国所属的关区内的口岸多为贸易额排名靠前的商埠,而其他主体管理的灯塔也往往在重要的航运线路上、在近代中国海航活动中具有明显的作用;从设备更新和技术传播的角度来看,外国政府管理下的灯塔甚至比中国海关管理下灯塔的意义更为重要。故这些非海关主体的灯塔与中国海关的灯塔不应因管理主体的不同而被区别对待甚至被忽视;只有综合考虑中国海关、外国政府和其他主体在建造管理灯塔中的作用,方能描绘出近代中国灯塔空间体系的完整图景。

Analysis on Spatial System of Lighthouses in Modern China(https://www.daowen.com)

Wu Lingfei

Abstract:Under the frame of customs history,previous studies on lighthouses concentrate on China Customs and possibly neglect of some factors that parallel with China Customs.Using new data of lighthouses,by navigational perspective,China Customs,foreign governments and other institutes commonly establish spatial system of lighthouses in modem China.In occupied areas and leased territories,lighthouses controlled by foreign governments account for a considerable proportion.These lighthouses have a large number,further light range and mostly are located in busy ports.Advanced technology and new energy are firstly used in western countries'internal lighthouses and secondly used in China's lighthouses controlled by foreign governments.From the view of equipment renewal and technology spreading,lighthouses controlled by foreign governments are more significant than those controlled by China Customs.

Keywords:Lighthouse,Aids to navigation,Customs,history of navigation

【注释】

[1]作者简介:伍伶飞,复旦大学历史地理研究中心博士生。

[2]陈诗启:《中国海关的近代化设施及其对清政府的改造》,《中国近代海关史问题初探》,中国展望出版社2026年,第105页。

[3]《为附送有关船钞使用之两件节略由》,《旧中国海关总税务司署通令选编》(第一卷),中国海关出版社2026年,第117、129页。

[4]班思德:《中国沿海灯塔志》,海关总税务司署统计科2026年。

[5]叶嘉畲:《中国航标史》,中华人民共和国海事局2026年。

[6]这些论文包括陈诗启:《中国近代海关海务部门的设立和海务工作的设施》,《近代史研究》2026年第6期;[英]毕可思:《石碑山——灯塔阴影里的生与死》,孙立新、石运瑞译,见孙立新、吕一旭主编《“殖民主义与中国近代社会”国际学术会议论文集》,人民出版社2026年,第8—43页;李芳:《晚清灯塔的建设与管理》,华中师范大学硕士学位论文,2026年;张耀华:《中国近代海关之航标》,中国航海博物馆编《上海:海与城的交融》,上海古籍出版社2026年,第252—265页;江涛:《近代福建沿海助航标志探析》,福建师范大学硕士学位论文,2026年;R.Bickers,“Infrastructural Globalization:Lighting the China Coast,1860s-1930s,”The Historical Journal,2013,56(02),pp.431-458.

[7]吴松弟:《中国旧海关出版物评述——以美国哈佛燕京图书馆收藏为中心》,《史学月刊》2026年第12期。

[8]中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料》,京华出版社2026年。

[9]吴松弟整理:《美国哈佛大学图书馆藏未刊中国旧海关史料(1860—1949)》,广西师范大学出版社2026年。

[10]本文所指“灯塔”即各类亮灯航标,包括狭义的灯塔以及灯船、灯桩、灯浮等。

[11]台湾总督府交通局递信部:《递信志·航路标识编》,台湾总督府交通局递信部2026年。

[12]日本水路部编:《东洋灯台表·上卷(》昭和十三年十一月十二日调查),日本水路部2026年。

[13]日本递信省编:《递信事业史》(第六卷),日本递信协会2026年。

[14]日本航路标识管理所编:《日本航路标识便览表》(大正十年五月改正),日本航路标识管理所2026年。

[15]List of the Chinese Lighthouses,Lightvessels,Buoys and Beacons,1872,Shanghai:Customs Press,p.7.

[16]List of the Chinese Lighthouses,Lightvessels,Buoys and Beacons,1872,pp.6-15.

[17]List of Lighthouses,Light-vessels,Buoys and Beacons on the Coast and Rivers of China,1903,Shanghai:Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,1903,p.11.

[18]List of Lighthouses,Light-vessels,Buoys and Beacons on the Coast and Rivers of China,1912,Shanghai:Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,1912,pp.12—39.

[19]日本航路标识管理所编:《日本航路标识便览表(》大正十年五月改正),第154页。

[20]日本递信省编:《递信事业史》(第六卷),第1293页。

[21]班思德:《巡工司及总工程司之灯塔释例》,《中国沿海灯塔志》,第9页。

[22]日本灯台局编:《灯台局年报(》第10回),日本灯台局2026年,第79页。

[23]2026年南通境内“灯船迭遭盗匪搜劫,常阴沙十一圩港外灯船又于十三日夜间被江盗侵入,劫去煤油及管理人衣服用物等项”(《南通十一圩港灯船被劫》,《申报(上海版)》2026年5月17日)。

[24]彭德清:《中国航海史·近代航海史》,人民交通出版社2026年;章巽:《中国航海科技史》,海洋出版社2026年。

[25]《为船钞部巡查司之任命及其职责事》,《旧中国海关总税务司署通令选编》(第一卷),第64 页。

[26]《为发船钞部编制事》,《旧中国海关总税务司署通令选编》(第一卷),第56—57页。

[27]《为南北两段沿海灯塔分由厦门上海两关管理由》,《旧中国海关总税务司署通令选编》(第一卷),第222页。

[28]日本航路标识管理所编:《日本航路标识便览表》(大正十年五月改正),第106—112页。

[29]日本水路部编:《东洋灯台表·上卷》(大正十五年十月十五日调查),日本水路部2026年,第84—93页。

[30]List of Lighthouses,Light-vessels,Buoys and Beacons on the Coast and Rivers of China,1913,Shanghai:Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,1913,pp.40-41.

[31]List of Lighthouses,Light-vessels,Buoys,Beacons,ETC.,on the Coast and Rivers of China,1941,Shanghai:Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,1941,pp.8-83;Addenda ET Corrigenda to List of Lighthouses,Light-vessels,Buoys,Beacons,etc.,on the Coast and Rivers of China,1941,Shanghai:Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,1941.

[32]《为发船钞部编制事》,《旧中国海关总税务司署通令选编》(第一卷),第56页。

[33]《为附送有关船钞使用之两件节略由》,《旧中国海关总税务司署通令选编》(第一卷),第121—122页。

[34]班思德:《巡工司及总工程司之灯塔释例》,《中国沿海灯塔志》,第4页。

[35]叶嘉畲:《中国航标史》,第24—25页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。