梁志平[2]

摘 要:明初夏原吉“掣淞入刘”,将吴淞江上游引入娄江,直接出海。因此,娄江河道变得深阔,刘家港成为长江入海处最佳港口,被郑和选为下西洋始发港,其港口贸易达到高度繁荣。但是,夏原吉“掣淞入刘”并非是为了郑和下西洋所进行的工程。相反,在传统的三江导水观念影响下,夏原吉又“掣淞入浦”,开凿范家浜,由此形成了由东南流向西北的黄浦江,并使其迅速成为太湖流域最主要的出水通道。结果,娄江水势越来越弱。在潮汐带来泥沙的影响下,娄江河道逐渐淤积,河口则形成拦门沙。同时,受地球科氏力和海潮的影响,刘家港沿江河岸在明代中后期崩塌入海。因而,从水系变迁角度来讲,刘家港在此后的衰落是历史的必然。但是,郑和下西洋的终止与这一水系环境的变化并无直接的关系,而主要是因为夏原吉及其后继的官员极力反对所致。

关键词:三江 夏原吉 刘家港 郑和下西洋

郑和下西洋举世瞩目,一直是学界津津乐道的话题,其中刘家港的兴衰与郑和下西洋的关系也是学界讨论的热点之一。由于郑和的船队通常以刘家港作为从长江出海、七下西洋的起锚点,学界对刘家港的自然地理条件、社会、政治及经济状况都展开了深入的讨论,成果斐然。其中代表性的研究包括张忠民、林承坤、马湘泳、茅伯科、田南帆、陈忠平诸先生的论著。[3]这些研究细致入微,颇有见地。不过,上述学者对太湖整体水系环境的变化,特别是明初夏原吉治理太湖水利与刘家港兴衰及郑和下西洋之间的关系还缺乏系统的分析。本文拟就此作一专题研究。

一、夏原吉治理江南水系及其对刘河和刘家港的影响

明初名臣夏原吉在郑和下西洋的活动中扮演了极其复杂的角色。在永乐年间,他曾长期为郑和船队的造船和远航积极筹措经费,“原吉悉心计应之,国用不绌”[4];但他也是永乐末年财政危机中反对这一航海活动最为坚决的高级官员,在明成祖驾崩后,夏原吉建议太子朱高炽“罢西洋取宝船”[5]。同样,他治理江南水系,特别是开通夏驾浦和范家浜,对郑和船队赖以出海的刘河港的先盛后衰产生了深远影响。

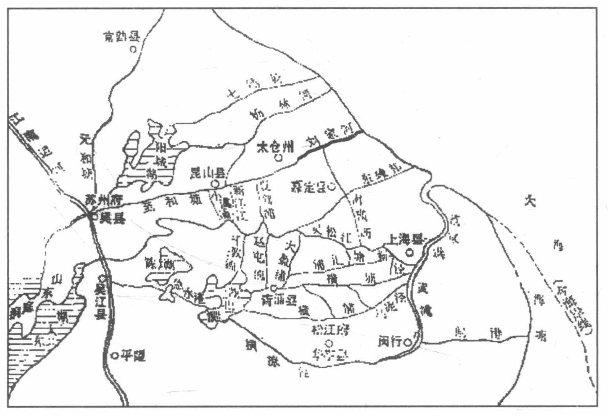

江南太湖流域是一个周边高、中间低的碟状洼地。其西部为山区,属天目山山区及茅山山区的一部分,中间为平原河网和以太湖为中心的洼地及湖泊,北、东、南三面受长江和杭州湾泥沙堆积影响,地势高亢,形成碟边(见图1)。该区域内太湖及其他主要湖泊湖底高程一般为1.0米,其中部和东部洼地包括阳澄淀泖、青松、嘉北等区,地面高程一般为3—4.5米,最低处仅2.5—3米;其他平原区地面高程为5—8米;西部山丘区丘陵高程约10—30米,山丘高程一般200—500米,最高峰天目山主峰高程约1 500米。太湖东部区是一个出水之地,但该区地面坡降过于平坦,又受海潮倒灌顶托,排水困难。[6]因此,在太湖东部,水从低地向高地涌涨,即进入冈身中的吴淞江故道低区以后才由高处向低处流出海。除此以外,出海水流还受潮水倒灌顶托。这两种因素使水流总体上呈缓流状态。[7]

太湖流域在江南开发初期因地多人少,积水虽多,但排水良好,唐代几乎无大水灾。五代时期圩田系统发达,水利管理到位,水灾也没有形成影响。宋代水利不兴,水灾加剧,如太湖东部“积雨之时,湖溢而江壅,横没诸邑”[8],因而治水者开始出谋划策。由于受唐代著名学者张守节关于三江概念的影响,宋代太湖治水者认为《禹贡》“三江”即太湖三江,一味模仿大禹,疏导出水,导致治水失败。[9]其原因是治水者刻意导江治水,开挖已经淤塞的所谓娄江和东江,使其中的任一排水河道都缺乏足够水源冲刷其本身淤泥和海潮倒灌的泥沙,保持畅通。的确,宋代以来,受《禹贡》“三江既入,震泽底定”说法的影响,人们普遍认为太湖有三条出水通道,即居中的吴淞江、北边的娄江、南边的东江,并以为宋代以前南、北二江淤塞,需要重点疏浚。这种根深蒂固的三江导水观念制约了宋代以后太湖流域东部的治水过程。

但是,宋元两代的治水者基本上仍是以疏治吴淞江为主,兼而疏浚周边港浦,引导诸浦之水入吴淞江,然后由吴淞江入海。但也有人主张疏治东北诸浦,借以减轻吴淞江逐渐不能胜任的排水负担,如宋代范仲淹治理太湖水利时称:

姑苏四郊略平,窊而为湖者十之二三。西南为泽尤大,谓之太湖,纳数郡之水。湖东一派,浚入于海,谓之松江。积雨之时,湖溢而江壅,横没诸邑。虽北压扬子江而东抵巨浸,河渠至多,湮塞已久,莫能分其势矣。惟松江退落,漫流始下。或一岁大水,久而未耗,来年暑雨,复为沴焉,人必荐饥,可不经画?今疏导者不惟使东南入于松江,又使东北入于扬子江与海也,其利在此。夫水之为物,畜而停之,何为而不害?决而流之,何为而不利?[10]

图1 太湖流域地势分区图

资料来源:中国科学院南京地理研究所、水利电力部太湖流域管理局《太湖流域水系与地形图》(1∶400 000),1987年。本图由陈伟庆改绘。

不过,导太湖东北诸浦从江入海也有一个弊端,就是减少了吴淞江下水量,在某种程度上进一步加剧了吴淞江的淤塞。元代时吴淞江因为“清水日弱,浑潮日盛,沙泥日积”,所以“日就淤塞”[11]。因而,有人称范仲淹浙西治水“终无寸成”,对此元代都水庸田副使任仁发进行了反驳:

昔范文正公请开海浦,议者沮之。公力排浮议,疏浚积潦,数年大稔,民受其赐。载之方册,照然可考。谓之无成,可乎?[12]

其实,范仲淹治导东北诸浦是符合当时实际情况的,但宋代吴江长桥的修筑和宋元时期淀山湖的围垦,使得太湖出水更加受阻,水流在吴淞江三江口偏北方向漫流增强。[13]元代都水庸田使麻合马指出:

今太湖之水不流于[吴淞]江,而北流入于至和塘,由太仓出刘家等港入海,并淀山湖水东南流于大曹港、柘泽塘、东西横泖,由新泾、上海浦注江达海。[14]

故而,此时治水者开始在吴淞江南北两个方向寻找另外两个出水通道,元代都水庸田副使任仁发也按照三江导水的思想对娄江出海口定位:

今东南有上海浦泄放淀山湖、三泖之水,东北有刘家港、耿泾,疏通昆城等湖之水。吴淞江置闸十座以居其中,潮平则闭闸而拒之,潮退则开闸而放之,滔滔不息,势若建瓴,直趋于海,实疏导潴水之上策也。与古之三江,其势相埒。[15]

此后,元代太湖东北水系由至和塘经刘家港入海,正因如此,至和塘常被人说成是娄江,治水者也开始试图从所谓三江中的娄江方向寻找出水通道。元代周文英在太仓刘家港及吴淞江等地实地考察后,提出了太湖之水由夏驾浦入娄江,弃吴淞江东南段不治的主张:

刘家港南有一港,名南石桥港,近年天然深阔,直通刘家港,西南通横塘,以至夏驾浦入吴淞江,其中间有迂回窄狭处,若使疏浚深阔,则太湖泄水一大路也。某今弃吴淞江东南涂涨之地姑置勿论,而专意于江之东北刘家港、白茅浦等处,追寻水脉,开浚入海者,盖刘家港即古娄江,三江之一也,水深港阔,此三吴东北泄水之尾闾。斯所谓顺天之时、随地之宜也。[16]

明代户部尚书夏原吉在治理太湖流域水道之初将周文英的想法付诸实践。明初浙西大水,“有司治不效”,永乐元年(1403),明成祖朱棣“命原吉治之”[17]。现有史料虽未表明明成祖朱棣命夏原吉治理太湖水系是为了随后的郑和下西洋,但夏原吉治水之初的结果在客观上为郑和下西洋创造了一个重要的有利条件。

夏原吉认为治水关键是疏浚下游河道,使洪水畅流入海。但以往泄水干道吴淞江已严重淤塞,从吴江长桥至夏驾浦一百二十余里的上游河段虽可通水,但多有浅狭之处。自夏驾浦至上海县南跄浦口(吴淞江入海旧口,在今吴淞江口之南)的一百三十余里河道已是“潮沙障塞,已成平陆”,重新使之通畅,则工费浩大。因此,他着重疏浚吴淞江上游河段,引诸水入刘家河、白茆港出海。他的计划是:

按吴淞江旧袤二百五十余里,广一百五十余丈,西接太湖,东通大海,前代屡浚屡塞,不能经久。自吴江长桥至夏驾浦,约百二十余里,虽云通流,多有浅狭之处。自夏驾浦抵上海县南跄浦口,百三十余里,潮沙障塞,已成平陆。欲即开浚,工费浩大;且滟沙淤泥,浮泛动荡,难以施工。臣等相视,得嘉定之刘家港,即古娄江,径通大海;常熟之白茆港,径入大江,皆系大川,水流迅急。宜浚吴淞南北两岸安亭等浦,引太湖诸水入刘家、白茆二港,使直注江海。[18]

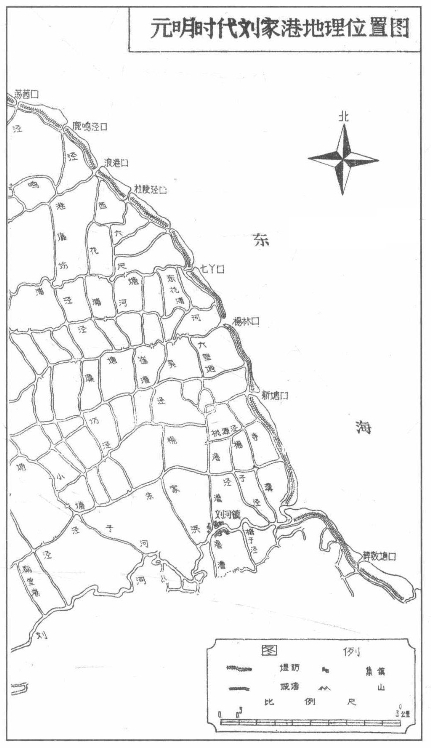

永乐元年,夏原吉“役十余万人”,对太湖水系进行治理,至第二年九月完工,此后“水泄,苏、松农田大利”[19]。这就是所谓的“掣淞入刘”(见图2)。其直接结果是夏原吉着重疏导的刘河在此后一度宽深通畅,成为太湖之水从东北进入长江和东海的一条主要泄水道。如下所述,刘河港因此成为郑和船队由长江入东海的重要航海基地。

图2 明初夏原吉治太湖水利后太湖下游水系示意图

资料来源:水利水电科学研究院《中国水利史稿》编写组《中国水利史稿》下册,水利电力出版社1989年,第73页。注:加粗部分为刘(家)河。

但是,夏原吉治太湖水利仍然深受《禹贡》“三江”观念的影响,他亦认为太湖有三条出水通道,即居中的吴淞江、北边的娄江、南边的东江。在治水之初,夏原吉也希望“循禹三江入海故迹”,“浚吴淞下流”。[20]他认为已找到《禹贡》“三江”,认定上述刘家港即古娄江,范家浜或上海县东的万家河即古东江。故而,在开夏驾浦引吴淞上流经刘家河从江入海之后,永乐二年,夏原吉采纳松江叶宗人的建议,进而“浚范家港引浦水入海”[21],即开凿范家浜,使黄浦江截过吴淞江下游之水,北流从今日上海附近入海。夏原吉声称:

又松江大黄浦,乃吴淞要道,今下流壅遏难疏。旁有范家浜,至南跄浦口,可径达海。宜浚令深阔,上接大黄浦,以达湖泖之水。此即《禹贡》三江入海之迹。[22]

这就是对后来太湖东部水利产生极大影响的“掣淞入浦”(见图2),它进一步改变了太湖下游泄水道的基本格局。黄浦江的上端紧接淀泖湖群,而淀山湖、泖湖一带地势较低,大小湖泊很多,成为太湖下游众水汇集之所,水域面积广,清水水源较多;加上吴淞江逐渐淤狭,宣泄不畅,淀泖地区之水长期没有出路,水位逐渐壅高。范家浜一开,下游通利,黄浦江总汇杭嘉之水,又有淀山泖荡诸水成建瓴之势,水量大,足以敌浑潮,所以黄浦得以自然扩大。范家浜未开之前,黄浦之广不及吴淞江之半。范家浜浚治之后,太湖下水主要从黄浦江入海。崇祯末年,刘河七十里河身“竟成平陆”[23]。成为“平陆”当然是略带夸张的说法,但此时刘河已是“一线细流”[24],仅为一条无足轻重的塘浦;而黄浦则逐渐发展成为太湖下游的唯一大河。结果,黄浦江从夏原吉最初开浚的三十丈(约100米)宽度,主要依靠自身的冲刷,河身逐渐加宽,最后取代刘河成为太湖泄水的主干河道。[25]

由此看来,夏原吉“掣淞入刘”的目的是想让刘河来代替吴淞江,使之成为太湖主要出水通道,并非是为了郑和下西洋。若是为了郑和下西洋,夏原吉就不应该“掣淞入浦”,开范家浜,疏黄浦,夺刘河之水入海并承接吴淞江下游之水,北流直接入海。令夏原吉没有想到的是,在刘河一度成为太湖最主要出水通道之后,刘家港随之兴起,成为郑和下西洋的重要基地。

夏原吉一方面“掣淞入刘”,使刘河水流变大,刘家港得以进一步繁荣,但另一方面“掣淞入浦”,使黄浦江成为太湖水流下泄的主要通道,刘河水流渐趋微弱,刘家港作为良港的自然条件一点点丧失。因而,综合这两方面来看,夏原吉治理太湖水利在主观上与郑和下西洋可能没有必然联系,但他的治水活动却导致了明初刘家港的一度鼎盛,在客观上为郑和船队提供了从长江入海的主要港口。

二、刘家港的兴盛与郑和下西洋的壮举

刘家港的兴起并不开始于明代郑和下西洋时期,而是经历了一个长期的历史过程。但本文要强调的是该港口在明初的航运贸易和城镇发展方面的突然鼎盛直接得益于夏原吉对于江南水道的治理及此后郑和七下西洋的活动。虽然夏原吉治理包括刘河在内的江南水系的活动并不一定是在主观上为拓展刘家港及郑和下西洋服务的,但他曾经对这一航海壮举在财政上提供长期支持。

因刘河一名刘家河,刘河港也称为刘家港,并以该港为基础发展了刘河镇。刘家港从元代已经开始成为江南地区重要的航运、漕运和贸易港口,在夏原吉治理江南水系和拓宽刘河河道之后交通更为便利,并因此成为郑和船队从长江进入东海的基地。在郑和下西洋的大规模航海活动影响之下,刘河港达到历史鼎盛阶段。

在元代以前,太湖东北流域没有出现过像刘河那样重要的出海干流。[26]也许是受上述自范仲淹到任仁发治理太湖东北水利的影响,元代刘家港开始兴起,并为人们所注意。特别是元至元二十四年(1287),宣慰使朱清导娄江以通海运,“娄江始大”[27],此时,“太仓刘家港及诸港汊,潮汐汹涌,可容万斛之舟”[28]。元末,刘家港附近的南石桥港也是“天然深阔”[29]。

正因为元代刘家港及附近便利的水运和港口条件,该港成为江南漕运的起始点,“海运千艘所聚”[30]。每年春夏之际,海船“毕集刘家港”[31],形成当时江南的重要港区。因太仓港区“外通琉球、日本等六国”[32],故有“六国码头”之称:

元至元十九年,宣慰朱清、张瑄自崇明徙居太仓,创开海道漕运,而海外诸番,因得于此交通市易,是以四关居民闾阎相接,粮艘海舶,蛮商夷贾,辐凑而云集,当时谓之“六国码头”。[33]

明初,刘家港依旧是重要的漕运港口。洪武十二年(1379),从该港由海道运粮七十余万石达辽东。洪武二十一年,航海侯张赫督江阴等卫官军八万二千余人,由此出海运粮。洪武二十六年,建海运仓于太仓大南门外,计九百一十九间,并设海运总兵署于半泾湾口。永乐元年三月,平江伯陈瑄在此总督运粮五十万石,赴北京。[34]

夏原吉“掣淞入刘”后,进一步改善了刘河的通水条件。由于清水量增加,水流迅急,其势更大,刘河变得“面势宏阔,泷涛奔壮”,成为“西水入海孔道”,[35]进一步增强了刘家港的贸易地位。

历史似乎充满巧合:虽无明确史料说明夏原吉“掣淞入刘”是为了郑和下西洋,但他的活动的确对刘家港的兴起和郑和下西洋产生了积极的影响。《明史》载,永乐三年六月,郑和下西洋“将士卒二万七千八百余人”,其大号宝船“修四十四丈,广十八丈”,计62艘。[36]郑和庞大的船队对母港的水运、物资、人员等条件无疑要求极高,而刘家港正具有这样的自然条件:

刘家港在州城东七十里,港外即大海,水面宏广,与他港浦不同。[37]

按明制一尺为0.311米计,郑和宝船长度为44丈,折合138米,62艘总长度为8 484米;船队其余大小船舶约150艘,这些船若按平均长度60米计,郑和船队需用岸线的长度约为20千米。[38]虽然元代刘家港已是“海运千艘所聚”[39],但这只是文学性的描述,仅凭刘河镇一个港口显然无法停泊郑和的庞大船队。不过,江南河流密布,水网纵横,在刘家港口上下也有一系列水口,如薛敬塘口、新塘口、杨林口、七丫(鸦)口,等等(见图3)。这些水口在当时也是重要码头,它们一起组成了刘河港港区:

海在州城东七十里。自刘家港南,环七鸦浦北百余里,东北至崇明县二百六十里,水面两岸距四十里。[40]

当然,郑和选择刘家港港区作为起锚地,除了其通江达海的良好港口和贸易条件,还与该港基础设施(漕运与仓储基地)健全及其宽广而富庶的江南腹地密不可分。[41]故而,刘家港的兴起为郑和下西洋奠定了坚实的基础。在郑和下西洋的带动下,外国贡使“络绎而来”,番商洋贾“慕刘河口之名”,刘家港“帆樯林立”,[42]越发繁荣:

维时鹾舫番舶,奇珍玮宝,络绎侯馆,鲛人海贾之利几遍天下,田肥民富足,供国家百万之财赋,其利赖于东南者甚巨。[43]

郑和下西洋导致刘家港的社会经济以至于地貌景观和城镇建筑都产生了重要变化。张泾附近沿刘河一带,元朝被称为南码头,海运粮仓即建在附近,永乐初年也贮米数百万石于海运仓。一般来说,仓库、码头等基础设施多集中在太仓城郊与刘家港南北两岸,而以刘家港为主。[44]在刘家港天妃宫两侧分布着不少码头,如大码头、南货码头、看仓码头、大型海船码头等,各具职能,分工明确。郑和下西洋后,刘家港的对外贸易已跃居沿海各港的前列。郑和下西洋的壮举刺激了刘家港的繁荣,加快了港口市镇的建设。[45]

郑和船队七次下西洋期间,对该地的主要宗教建筑天妃宫,“每至于斯,即为葺理”。特别是在宣德五年(1430)冬郑和第七次下西洋前夕,郑和庞大舰队的百余艘船只停泊于刘家港天妃宫之前的港口,万余名“官军人等,瞻礼勤诚,祀享络绎,神之殿堂,益加修饰,弘胜旧规”。在原来的天妃宫之后,又重建“蛆山小姐之神祠于宫之后”,即天妃的神祠。[46]

当然,刘河港及其周围的太仓在郑和船队航运活动中所起的作用也是极其重要的。如永乐九年六月,榜葛剌国(今孟加拉国)遣使朝贡,“令至太仓,上命遣行人往宴劳之”[47]。

关于郑和船队船只的类型,学界曾有过沙船与福船的争议。现在基本形成了共识,即主要船型是福船,但也有少量用于上岸的沙船。这些沙船主要来自太仓附近。[48]

图3 元明时代刘家港地理位置图

资料来源:苏州大学历史系苏州地方史研究室、太仓县纪念郑和下西洋筹备委员会编《古代刘家港资料集》附图,1985年。

此外,太仓一带为江南水乡,习水性者颇多。善下海完航者,不在少数。更有一批水军官兵以漕运为业,久经海浪风波。这正是下西洋所需的理想成员。因此,郑和船队中的官军和水手,大都来自太仓及其周围地区,如费信、周闻即是当地人。太仓军士费信,曾三次跟随出使西洋,著有《星槎胜览》;周闻系太仓卫副千户,曾五次跟随出使西洋。[49]

由于郑和在下西洋期间曾经携带东南亚、南亚、西亚甚至东非的大量使臣回到中国或在出洋时将他们送归本国,可以想象当时他的船队在出国和回国停靠刘家港时,这些外国使臣也必定曾在当地从事贸易或与当地人民进行其他交往活动。当时该镇的繁荣程度,也肯定远远超过元朝的所谓“六国码头”时期。

值得注意的是,夏原吉治理江南水系而在客观上帮助刘河港兴起,也曾长期为郑和下西洋筹集经费,还撰文赞颂朝贡外交取得的成就。明成祖朱棣即位不久,夏原吉出任户部尚书。这一时期,朱棣迁都北京、增置武卫百司、派郑和下西洋,费用以亿万计,全由夏原吉筹措。夏原吉设立盐务衙门,以盐卡收税,谨防贪官,又将户口、府库、田赋等数字写成小条,放于袖中,以便随时参阅。[50]

永乐十三年,麻林(今肯尼亚麻林地)贡麒麟,夏原吉撰《麒麟赋》,曰:“永乐十二年秋,榜葛剌国来朝,献麒麟。今年秋麻林国复以麒麟来献,其形色与古之传记所载及前所献者无异。臣闻麒麟瑞物也,中国有圣人则至。”[51]

虽然夏原吉当时可能仅仅是永乐帝周围的大臣,对所谓麒麟献瑞撰文赞颂,但联想到他在财政方面对郑和下西洋的帮助,他对这一航海壮举的支持态度是显而易见的。然而后来夏原吉联合朝廷其他高级文官转而反对郑和下西洋却导致了这一大规模航海活动的终止,他在江南治理水系的措施也导致了与郑和下西洋密切相关的刘河港最后的衰落。

三、郑和下西洋的终结与刘家港的衰落

郑和下西洋突然停止于明初宣德八年(1433),而刘家港的最终衰落是在明代末期,这二者之间似乎并无直接的关系,学界对它们各自发生的多种历史和环境方面的原因已有深入讨论。但实际上,这两种历史现象仍然有一定的相互影响,并都与夏原吉在永乐和宣德时期的活动具有不同程度的关系。

关于郑和下西洋突然终止的原因,传统观点或者认为是明代实行海禁政策的结果,或认为是郑和船队七次远航印度洋,造成永乐末年之后国库空虚,遭到夏原吉等诸多大臣的反对所致。但是,万明的研究证明郑和下西洋期间的官方海外贸易和朝贡外交活动与针对国内商人海上活动的海禁政策并不直接相关,而且明朝政府通过郑和船队输入大量胡椒、苏木等海外物品,以高价折算纸质宝钞,用来支付官俸、军饷甚至工匠和民夫的工资,既解决了当时宝钞贬值的财政危机,又为政府取得了上百倍的高额利润。不过,这种使用海外物品折俸转嫁政府财政危机的政策使得官员和将士收到的实际俸禄大为降低,引起他们的不满和对下西洋活动的敌视,群起反对。此外,郑和下西洋使得东西方贸易集散中心地转移到满剌加(今马六甲),明朝在此后也不必通过远航印度洋取得胡椒等海外物品。[52]

无论如何,夏原吉等明廷大臣在永乐末年开始对郑和下西洋表示公开反对,是这一大规模航海活动终止的直接原因。作为一位清廉正直的朝廷大臣,夏原吉从支持转向反对郑和下西洋显然并不仅仅代表官员的私人利益,而且也是由于他关心当时的经济危机和国计民生。

明成祖朱棣迁都北京、增置武卫百司、派郑和下西洋,费用以亿万计。永乐十九年秋,朱棣决定第三次亲征漠北的鞑靼。这时国库早已空虚,夏原吉反对讨伐。朱棣大怒,系之大狱。在明成祖驾崩后,太子朱高炽问“赦诏所宜”,夏原吉对以:

振饥,省赋役,罢西洋取宝船及云南、交趾采办诸道金银。[53]

夏原吉的出发点显然是减少朝廷的开支,太子“悉从之”。永乐二十二年,明仁宗朱高炽即位,以经济空虚为由,下令停止下西洋的行动。

明仁宗在位不足一年。明宣宗即位后,翰林院编修周叙为杨士奇出策,让他乘交趾退兵之时,继续联络朝中重臣杨荣、夏原吉、蹇义和英国公张辅等人再次请求停下西洋:

协心一词,从容恳款,达于圣上:凡中官之在天下者,惟边防、镇守存之,余一切买办磁器、颜料、纸札、迤西、西洋等事者,悉皆停罢取归。一遵洪武故事,永不差遣。[54]

因此,宣德初年夏原吉、杨士奇等老臣在朝廷继续保持着政治影响,郑和下西洋的活动也一直因他们的反对而难以恢复。但是,在宣德五年夏原吉去世后,明宣宗立即重新启动了第七次下西洋,即使杨士奇等大臣反对,也无法阻止宣宗这一耗费巨大的航海活动。在宣宗于宣德十年去世后,年仅九岁的英宗登位,杨士奇、杨荣等重臣实际执政,他们当然可以继承夏原吉遗志,使下西洋的活动无法恢复。

此外,由于太湖下泄水量只够维持一条江的水量,夏原吉三江导水注定不能长久。直而宽的娄江河道极易迅速感潮淤塞,因为清流在大面积的河漕上无法取得对强潮的优势。在夏原吉“掣淞入浦”后,进入娄江的水量越来越少,西来的太湖清水不敌浑潮的力量,导致浑潮影响越来越大,娄江严重淤积,趋向萎缩。康熙《崇明县志》载:

明永乐三年,太监郑和下西洋,海船二百八艘集崇明。永乐二十二年八月,诏下西洋诸船悉停止,船大难进刘河,复泊崇明。[55]

由此可见,在永乐二十二年八月“下西洋诸番国宝船悉皆停止”的诏令下达后,郑和船队照例驶向太仓刘家港安泊,结果在停泊刘河口时,较小的宝船尚能驶入,而最大的宝船则“难进刘河”,不得不拨转船头,驶向长江出口处崇明安泊。其时距郑和第一次下西洋仅二十年,刘河经过初期的淤积,河道已经变窄,原先一向能通过大号宝船的刘河,这次照旧再往里开,竟意外地发现“难进”了。

从环境变迁的视角来全面分析,刘家港的衰落不仅是因夏原吉“掣淞入浦”之后刘河水量减少,逐渐淤塞,而且也是江南内河排水与近海潮水倒灌之间互相作用的结果。此外,长江河口南岸的严重崩塌也是重要原因。不过,这些环境变化和刘家港的最终衰落主要是在郑和下西洋终结之后。

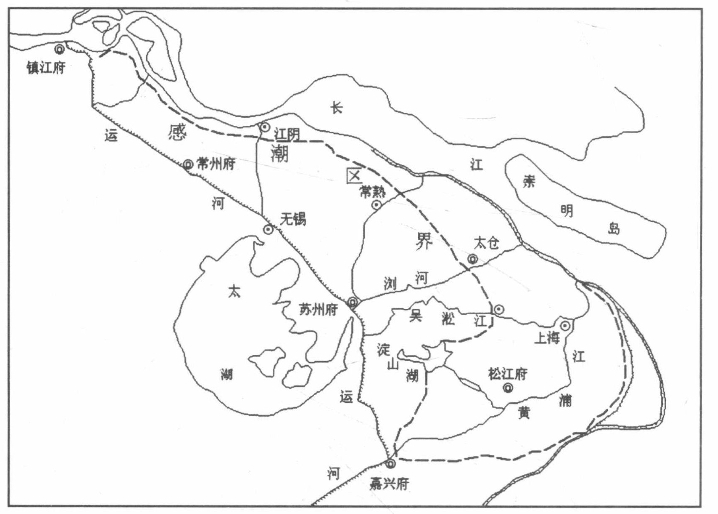

总的说来,太湖下泄水量只够维持一条江的水量,其下泄水道受潮汐影响范围很大。太湖流域东北部正是最主要的感潮区域(见图4)。[56]在水文条件上,太湖流域滨江沿海水域受东海潮汐的剧烈影响,长江口和黄浦江属中等强度的潮汐河口、河流。由于受潮流和太湖泄水的双重影响,水流在出海河口显往复流动。

图4 清代太湖流域感潮区范围示意图

资料来源:孙景超《技术、环境与社会——宋以降太湖流域水利史的新探索》,复旦大学博士学位论文,2009年,第63页。注:虚线以北为清代太湖流域感潮区。

这些河口地区是内河淡水与海洋盐水相互混合和作用的水域。由于江水和海水之间存在密度差并发生混合,造成河口区的水体含盐度变化。河水轻于含盐海水,使得前者“浮”在后者之上流动而形成盐水楔,其位置随潮汐的变化而上下移动。通常是丰水期盐水楔向外海后退,枯水期迫近乃至入侵内河。同时由于淡、咸水含盐量不同,比重较大的海水在涨潮时会在淡水面下呈现楔形,借助于海潮的冲击,卷起水底的泥沙,从而形成浑潮。泥沙随潮流涌入内河,引起河道淤塞。尤其是在水道繁杂的多口门河口,潮水四通八达,常发生潮流相汇,称为会潮点,这里水流缓慢,泥沙大量沉积。

吴淞口以上,由于长江河口宽阔,进潮量丰富,潮汐沿江而上可达镇江,故沿江的江阴、武进、常熟、太仓、嘉定、宝山、崇明等地也会受到影响。[57]在太仓州境的水道首当其冲:

[海潮在]南则刘家港入,迳昆山,西至信义界;北则[自]七丫港入,迳任阳西之石牌湾,潮水逆流过斜堰,入巴城,此潮汐之大者也。[58]

也就是说刘河(即所谓的娄江)为通潮干河,其影响最远可达昆山县治以西。浑潮所挟带的泥沙严重淤塞河道:

江流皆通潮汐,潮势汹涌迅激,挟泥沙而上,及其退也,水去沙停,日积日多,洪波渐成沮洳,沮洳渐成平陆。[59]

由于潮沙的影响,万历以后,刘家港“为潮沙壅积,仅存一线矣”[60]。太湖流域受季风影响,旱涝不均。崇祯末年,在连续干旱的影响下,刘河淤塞成为定局:

崇祯末年,连遭奇旱,湖水不下,潮汐日淀。自家塘至公塘口,五十余里,涨为平陆。公塘西至盐铁口,稍通水线。[61]

故而,从水环境来看,在夏原吉“掣淞入浦”后,刘河淤塞是必然的。正如王建革所指出的:刘河并不具备吴淞江那样的清流能力,不能压制浑潮,旋开旋淤。[62]

同时,明代以来长江口南岸不断坍塌入江,影响到刘家港附近的海岸,这也是刘河港衰落的另一重要原因。长江口南岸坍塌是科里奥利力(Coriolis Force)和海潮(特别是风暴潮)共同作用的结果。科里奥利力亦称哥里奥利力、科里奥里斯力,简称科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。它会使江河左右岸受力不均(在北半球作用于右岸),所谓“左岸江倒右岸扶”就是这个道理。[63](https://www.daowen.com)

北半球受地球科氏力的影响,河流一般冲刷右岸,长江也一样。因此,科氏力是“促使长江入海主流向南偏移的重要因素之一”,而“江流是促使江口段两岸变迁的主导因素”。[64]长江河口由崇明岛分为北支与南支,刘家港位于南支的南岸。长江河口南支的河床与河岸均由全新世松散冲积物组成,可动性较大。明代中期长江河口的河势发生变化,在崇明岛的西北部暨北支进口处沉积了平洋沙和西三沙,使北支进口河床宽度束窄了近一半,导致进入北支的江流流量减少,进入南支的流量增加,流速也随之增大。南支江流与落潮流的动力轴线,在科氏力的作用下偏向南支的右岸(南岸),使得刘家港所在的河岸发生崩塌。[65]

除了科氏力,海潮对刘家港海岸崩塌的影响也极大。波浪(尤其伴随着风潮)是三角洲发育过程中主导的破坏因素。波浪受潮流以及江口季节增水的影响,力量增强,经常冲刷江槽的两岸,以及三角洲的陆缘部分。当台风过境时,如再遇到大潮汛,侵蚀力量就异常强大,海滨江岸坍塌的情况甚为惊人。[66]刘河是当时著名的风口,常受到风暴潮(飓风)的袭击:

飓风之发各口皆有,惟吾刘河口为更甚。[67]

明代刘河被视为“三吴门户”[68]。门户若淤塞,其后果可想而知。在刘河淤塞、河口拦门沙和江岸崩坍的共同作用以及清初战乱的影响下,刘河镇一片萧条,与明初郑和下西洋时期的繁荣相比,犹如两重天:

澛漕至天妃镇,出刘河镇,在昔年,江涛汹涌,万艘云集,鱼盐之利,闽越之货,为一郡饶。神宫金碧照耀,最为壮丽;圣妃灵迹,著在碑碣。自洪流不波,镇民凋残,戎马所过,十室九空,神宫倾圮,江干间寂。[69]

综上所述,夏原吉在永乐初年治理江南水系的活动对刘家港的兴盛和郑和下西洋产生过一定的影响,郑和船队的远航活动也曾受到夏原吉的长期支持,导致刘家港的一度鼎盛。但是,夏原吉等官员在永乐末年的财政危机中开始转而反对郑和下西洋,使这一远洋航海活动无以为继。他的治水措施也在一定程度上导致刘河的淤塞与刘家港在郑和下西洋结束之后的衰落,但这种水系的变迁又有更为复杂的自然环境方面的原因。

四、结 语

本文主要从江南水系与人类活动的互动关系的角度来解释刘家港兴衰的原因及其与郑和下西洋的关系,夏原吉沿袭宋代以来治理“三江”的传统水利政策,导致了娄江的一度畅通和刘河港的兴盛,并为郑和下西洋创造了客观条件。但他在永乐末年和宣德初年又因财政危机,出于对国计民生的考虑,与其他官员联合,终止了耗费巨大的下西洋活动。此外,他的治水方针也为后来娄江淤塞和刘河港最终衰落埋下了隐患。

但对刘家港来说,自然环境的变迁起了更为决定性的作用。张忠民认为,“江河之变迁乃是口岸变迁之先决条件”,江南河道水系的变迁决定了公元750—1840年江南地区的“口岸”变迁,没有刘河就没有刘家港,没有吴淞江就没有青龙镇,没有黄浦就没有上海。[70]虽然刘家港衰落了,但江南与世界的联系并没有因此而中断。在刘家港衰落的过程中,上海港日渐兴起,并在近代开埠以后演变成为中国第一大港,成为中国与世界连接的桥头堡。

致谢:文章在写作过程中得到陈忠平先生的悉心指导,在此表示感谢!

The Changes of the Rivers of Jiangnan,the Vicissitudes of Liujia Port and the ZhengHe's Voyages to the Western Seas in the Ming Dynasty

Liang Zhiping

Abstract:In the early Ming Dynasty,As Xia Yuanji introduced the upstream of the Wusong River to the Lou River,Lou River became wide and deep.So Liujia Port became the best port of the Yangtze River.Therefore ZhengHe chose Liujia Port as the port of departure to the Western Seas and Liujia Port became prosperity.However,the purpose of Xia Yuanji was not for ZhengHe's Voyages to the Western Seas.As the influence of the concept of Three Rivers,Xia Yuanji constructed FanJia River,Huangpu River became the main water channel of Taihu Lake instead the Lou River.As the result,the Lou River became sedimentation and the Liujia Port declined.So the decline of the Liujia Port was inevitable.The termination of ZhengHe's Voyages has no direct relationship to the changes of the rivers of Jiangnan,the main reason was the strongly oppose of Xia Yuanji and his successor officials.

Keywords:Three Rivers,Xia Yuanji,Liujia Port,ZhengHe's Voyages to the Western Seas

【注释】

[1]本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目“开埠以来江南城市水质环境变迁与饮水改良(1840—1980)(”项目编号:12YJC770035)、上海市哲学社会科学“十二五”规划一般课题“饮用水管理与上海城市政治空间的生产(1840—1949)”(项目编号:2014BLS003)成果。

[2]作者简介:梁志平,上海工程技术大学社会科学学院副教授。

[3]张忠民:《江南地区的“口岸变迁”:公元750—1840年》,《社会科学》2010年第12期,第141—148页;林承坤:《古代刘家港崛起与衰落的探讨》,《地理研究》1996年第2期,第61—66页;茅伯科、田南帆:《郑和下西洋时的刘家港》,《上海大学学报》1985年第2期,第71—76页;马湘泳:《元明时期刘家港的地理条件分析》,《中国历史地理沦丛》1995年第4期,第69—73页;陈忠平:《刘河镇及其港口海运贸易的兴衰》,《南京师范大学学报》1991年第3期,第50—56页。

[4](清)张廷玉等:《明史》卷一四九《夏原吉传》,中华书局1974年,第4151页。

[5](清)张廷玉等:《明史》卷一四九《夏原吉传》,第4153页。

[6]黄宣伟编著:《太湖流域规划与综合治理》,中国水利水电出版社2000年,第2页。

[7]王建革:《水乡生态与江南社会(9—20世纪)》,北京大学出版社2013年,第3页。

[8](宋)范仲淹:《上吕相公并呈中丞咨目》,载(明)姚文灏编辑,汪家伦校注《浙西水利书校注》,农业出版社1984年,第1页。

[9]王建革:《水乡生态与江南社会(9—20世纪)》,第42页。

[10](宋)范仲淹:《上吕相公并呈中丞咨目》,载《浙西水利书校注》,第1页。

[11](元)任仁发:《水利议答》,载《浙西水利书校注》,第61页。

[12](元)任仁发:《水利议答》,第62页。

[13]郦道元称“:松江自湖东北流,迳七十里,江水奇分,谓之三江口。”即太湖下泄之水在此分为三股,故称为三江口,见郦道元著,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校《水经注疏》卷二九,江苏人民出版社1999年,第2446页。实际上,吴淞江在出太湖口到三江口后,因遭遇东来浑潮,形成一个汇水区,这一汇水区有三个分流方向,一是通过吴淞江高地地区成为吴淞江主流,南、北两个方向分流进入南北湖泊沼泽地带。详见王建革《水乡生态与江南社会(9—20世纪)》,第32—42页。

[14](元)麻合马:《都水庸田使麻合马治水方略》,载《浙西水利书校注》,第70页。

[15](元)任仁发:《水利集》,载苏州大学历史系苏州地方史研究室、太仓县纪念郑和下西洋筹备委员会编《古代刘家港资料集》,南京大学出版社1985年,第51页。

[16](元)周文英:《三吴水利》,载《浙西水利书校注》,第87、88页。

[17](清)张廷玉:《明史》卷一四九《夏原吉传》,第4150页。

[18]《夏忠靖公治水始末》,载《浙西水利书校注》,第91页。

[19](清)张廷玉:《明史》,第4150页。按:另据其他史料记载,夏原吉“役民夫五十余万”,见(清)金端表纂《刘河镇记略》,第299页。

[20](清)张廷玉:《明史》卷一四九《夏原吉传》,第4150页。

[21](清)张廷玉:《明史》卷二八一《叶宗人传》,第7195页。

[22]《夏忠靖公治水始末》,第91页。

[23](清)顾士琏:《娄江志》卷上《初浚刘河申督抚按三台》,《四库全书存目丛书》史部第224册,齐鲁书社1996年影印本,第217页。

[24](清)顾士琏:《娄江志》,第214页。

[25]水利水电科学研究院《中国水利史稿》编写组:《中国水利史稿》下册,水利电力出版社1989年,第74页。

[26]郑肇经主编:《太湖水利技术史》,农业出版社1987年,第28页。

[27](清)顾士琏:《娄江志》,第281页。

[28](明)弘治《太仓州志》卷九《杂志》,《日本藏中国罕见地方志丛刊续编》第3册,北京图书馆出版社2003年影印本,第245页。

[29](元)周文英:《三吴水利》,第87页。

[30](清)金端表:《刘河镇记略》,第304页。

[31](元)郑元佑:《重建路漕天妃碑》,顾沅辑《吴郡文编》卷九二《坛庙》,载《古代刘家港资料集》,第113页。

[32](明)嘉靖《太仓州志》卷一《建置沿革》,《天一阁藏明代方志选刊续编》第20册,上海书店1990年影印本,第110页。

[33](明)弘治《太仓州志》,第12页。

[34](清)金端表:《刘河镇记略》,第299页。

[35]因刘河河水从西向东流,故称西水,见(清)金端表《刘河镇记略》,第304页。

[36](清)张廷玉:《明史》卷三四〇《郑和传》,第7767页。

[37](明)嘉靖《太仓州志》,第115页。

[38]林承坤:《古代刘家港崛起与衰落的探讨》,第61页。

[39](清)金端表:《刘河镇记略》,第304页。

[40]崇祯《太仓州志》卷七《水道》,明崇祯十五年钱肃乐定刻本,载《古代刘家港资料集》,第34页。

[41]马湘泳:《元明时期刘家港的地理条件分析》,第69—73页。

[42](清)金端表:《刘河镇记略》,第367页。

[43](清)金端表:《刘河镇记略》,第304页。

[44]马湘泳:《元明时期刘家港的地理条件分析》,第73页。

[45]茅伯科、田南帆:《郑和下西洋时的刘家港》,第71—76页。

[46]郑和等:《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑》,载郑鹤声、郑一钧编《郑和下西洋资料汇编:增编本(》上册),海洋出版社2005年,第17页。

[47]《明太宗实录》卷一一六,第1475页。

[48]席龙飞、何国卫:《试论郑和宝船》,《武汉水运工程学院学报》1983年第3期,第9—18页;金秋鹏、杨丽凡:《关于郑和宝船船型的探讨》,《自然科学史研究》1997年第2期,第183—196页;席龙飞:《大型郑和宝船的存在及其出现的年代探析》,《海交史研究》2010年第1期,第55—65页。

[49]沈鲁民、郭松林、吴红艳:《郑和下西洋与太仓》,《郑和下西洋论文集》(第二集),南京大学出版社1985年,第15—26页。

[50]翁礼华:《夏原吉:支持迁都的功勋财长》,《钱江晚报》2010年11月3日,第3版。

[51]夏元吉:《麒麟赋》,见(清)陈梦雷编《古今图书集成》第51册禽虫典上,鼎文书局1977年影印本,第563页;参见张之杰《永乐十二年榜葛剌贡麒麟之起因与影响》,《中华科技史学会会刊》第8期,2005年,第66—72页。

[52]万明:《郑和下西洋终止相关史实考辨》,《暨南学报》(哲学社会科版)2005年第6期,第119—120页。

[53](清)张廷玉:《明史》卷一四九《夏原吉传》,第4153页。

[54](明)周叙:《石溪集》卷一《奉少傅东里杨先生第二书》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第102册,书目文献出版社1998年影印本,第9页。

[55](清)康熙《崇明县志》卷一四《逸事志》,《中国地方志集成》(上海府县志辑)第10册,上海书店1991年影印本,第489页。

[56]宋代以来太湖流域感潮区的范围与变化,可参孙景超《技术、环境与社会——宋以降太湖流域水利史的新探索》,复旦大学博士论文,2009年,第49—129页。

[57]孙景超:《技术、环境与社会——宋以降太湖流域水利史的新探索》,第60页。

[58](清)宣统《太仓州镇洋县志·太仓州志》卷五《水利上》,《中国地方志集成》(江苏府县志辑)第18辑,江苏古籍出版社1991年影印本,第57页。

[59]《余起霞三江水利论》,光绪《昆新两县续修合志》卷四八《艺文六》,《中国地方志丛书》(华中地方)第19号,成文出版社1970年,第871页。

[60](清)严如煜:《洋防辑要》卷五《江南沿海舆地考》,载《郑和下西洋资料汇编》(下册),齐鲁书社1980年,第18页。

[61](清)顾士琏:《娄江志》,第282页。

[62]王建革:《水乡生态与江南社会(9—20世纪)》,第47页。

[63]张子桢主编:《地理基础知识》,中国青年出版社1982年,第192页。

[64]陈吉余:《长江三角洲江口段的地形发育》,陈吉余:《陈吉余(伊石)2000:从事河口海岸研究五十五年论文选》,华东师范大学出版社2000年,第26、29页。陈家麟先生并不认为长江主流走向导致历史时期长江口两岸坍涨,而认为是控制节点和沙洲的变化引起深流内移直接冲刷岸壁,从而导致了江岸的崩塌(参陈家麟《长江口南岸岸线的变迁》,《复旦学报》1980年历史地理专辑,第71页)。笔者以为陈家麟先生所言现象的背后还是科氏力在起作用。

[65]林承坤:《古代刘家港崛起与衰落的探讨》,第64页。

[66]陈吉余:《长江三角洲江口段的地形发育》,第25、29、31页。

[67](清)金端表:《刘河镇记略》,第468页。

[68](清)顾士琏:《娄江志》,第273页。

[69](清)顾士琏:《新刘河志》附集《浚迹》,《四库全书存目丛书》史部第224册,齐鲁书社1996年影印本,第171页。金端表称“自康熙二十四年开海运通商以来,帆樯林立”,但这只是昙花一现,从水环境来看,在刘家港繁荣的同时,刘河不可能随着闭关锁国而“又衰”,参(清)金端表《刘河镇记略》,第372页。

[70]张忠民:《江南地区的“口岸变迁”:公元750—1840年》,第141—148页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。