吴俊范[2]

摘 要:唐宋以降,长江三角洲前缘地区(今上海浦东地区)的较快成陆与海塘的历次修筑,使人类活动与聚落扩展都进入了活跃期,表现出以人们越出海塘开发滩涂或煮盐为引领,聚落扩展速度与规模加快、人口流动活跃的特征,具有显著的区域发展活力。但较高一级的市镇聚落的发展,在数量和规模方面却明显受到成陆晚、村聚历史积淀薄弱的制约,大镇数量少,尤其是接近海岸线一带产生市镇的条件不足。本文研究表明:海塘对于江南海疆的开发有着重要的意义,应当从自然环境和社会人文环境的变化方面对这一课题进行更宽泛的研究。

关键词:浦东 滨海 聚落 市镇 海塘

水网、圩田、聚落、海塘是江南区域环境史的关键要素,环境史学者也一般将这些要素放在人地关系的框架内并与江南区域开发史联系起来进行考量,迄今已积累了比较丰富的成果,为后来者在该领域的深化研究提供了良好的基础。[3]但由成陆时间先后、开发时间早晚所引起的长江三角洲平原的地理环境差异,以及与地理环境分异密切相关的自然生态、社会生活、经济文化等诸多领域内的差异,尚未被研究者清晰地认知,以至于常常出现将开发较晚的东部海疆,如今上海浦东地区、宝山地区、嘉定地区在唐宋至明清时期的状况忽略不计的情况,即使间或提到,亦是将东部海疆一带的社会经济情况与西部缘太湖平原腹地一带的情况以同一标准加以判断,等而论之,在史料运用方面也经常出现“东西相混、东西互借”的现象。事实上直至清代中期,今上海浦东地区的川沙仍被认为是辟处海隅之地,并“无富商巨室”[4],属于区域经济格局中的后进地区。这样看来,即使是社会史、经济史领域的研究者,也着实应当考虑地理区位和自然环境差异对长江三角洲平原开发所带来的不均质影响,如果在分析史料时未纳入地理环境这一要素,则很可能出现结论的偏差。

古代苏州府、松江府的方志、文集笔记等文献向来存在“高乡”与“低乡”、“滨海”与“西部”之概念上的分别,对二者在水土环境与社会经济发展方面的差异也时有论及,[5]显然古人具有地理环境差异的意识。现代地理资料也显示,长江三角洲东部主要是以太湖为中心的碟形洼地的东缘部分,其北、东、南三面,地势较高,称为碟缘高地和滨海平原,大体上包括上海、嘉定、宝山、川沙、南汇、奉贤等区片的全部和金山区片的南部,海拔4—5米,但南缘略高于北缘;西部主要是松江、青浦两区片的大部,金山区片的北部和嘉定区片的西南角,属碟形洼地的底部,称为淀泖低地,地势低洼,海拔3.5米以下,最低处还不到2米。[6]所以从学术研究的角度,以冈身[7]为分界的高乡与低乡由于成陆过程的差异和潮汐环境的差异,二者在水系结构、土壤性质、农田体制以及聚落格局、经济水平等方面的演变态势和驱动力都不能等而视之。尤其是唐宋以降,以今浦东地区为前缘的滨海平原向外推移的进程整体加快,[8]在较快的成陆条件下,东部高乡水系和聚落的塑造过程与社会经济发展进程与之前海岸线长期处于慢速推移状态的西部相比,势必呈现出不同的特征,这就要求历史研究者必须要注意到高、低乡之客观差异。但目前看来,对于“高乡”尤其是其外缘海疆一带的专门研究十分少见,这里似乎只是江南的“化外之地”,要么忽略不计,要么干脆与西部不加区别地同等对待,这种简单的处理方式在学术研究上是不可取的。

古代文献记述对成陆较晚的滨海平原的生存条件和民生状况有着较为统一的指向和认同,认为这在江南是一个田土瘠薄、民众贫苦、淡水缺乏、经常受到咸潮侵袭、水旱灾害频发、河港易于淤塞、船舶通行不畅的后进地区。例如清光绪《江东志》(所记相当于今浦东高桥一带)如此描述:“我邑滨海,沙瘠不宜稻禾,而漕兑向与他邑等,民市客米以输纳,其赔耗者十之五,逋负者十之六。每至交兑,骚然如剜肉疗饥,人人无乐生之念。”[9]“嘉定之为邑也,地滨江海,土性卤斥,不任禾稻。”[10](江东原隶嘉定县,雍正三年设宝山县后,改隶宝山。)距离罗店不远的盛桥镇,其自然环境更被修志者认为“惟是地邻大海,险象环生”[11],志中所记陆地坍塌入海之状时有所见。至于滨海高乡的水系,则属于江海交汇处的平原感潮水网,潮汐挟沙上溯带来的河港淤浅,以及由此引起的通航与农业排灌不便、对河道疏浚提出的高要求,此类记述在古文献中更为多见,例如张灏《吴淞吟》写的是嘉定大镇黄渡的通潮河流经常面临水浅导致的通航困境:“支河承干河,潮汐通呼吸;雷泽水西来,沪渎潮东入;中间一舟胶,往来两途窒;今年夏秋交,亢旱几三月;大港候大潮,论寸不论尺;谁知滨海民,望洋等涸辙。”[12]黄渡贴近冈身西缘,隶嘉定,成陆早,开发充分,比东部滨海的江东、罗店、盛桥等地聚落发展的历史更长,但其地河港易淤、通航不便、易干涸等早期滨海平原的环境特征至清代仍有遗存,影响着社会经济的发展。更近海的浦东一带,河道属性与上述类似,由于地势高亢而导致的灌溉困难、排水不畅、河港易淤等问题可能更加突出,浦东地区碑刻资料中时有地理环境方面的评述,如“厥土高亢,非旱即涝”[13]、“东南濒海之地,视诸港反高,虽有神禹不能导水使上也”[14]等等。综上所述,将高乡滨海之区、传统文献所载的“赤卤之地”,作为一个特征独具的地理单元,放在长江三角洲平原这一整体环境中进行环境史的考察,对其河流、聚落等基本环境要素的演变过程进行时空的复原和人地关系的分析,是有充分学理依据的,而滨海地区的内陆化,即其逐渐加入太湖平原板块的过程,正是上述过程的另一种说法。

自然村的形成与初步扩展,标志着地域开发过程中人口定居和环境改造的开端,所以对一定历史时期内自然村聚落的空间推移过程进行复原,可谓区域环境史的本底层面;在自然村复原的基础上,可以进一步对更高一级市镇聚落的环境机制进行研究。对传统聚落的长时段演变进行复原,其主要困难是难以发掘系统资料或者难以突破传统的研究方法,为此本研究运用了现代新编地名志中的聚落溯源资料,并以GIS手段作了历史村落的定位和分析。上海地区各种新编地名志虽然出现于二十世纪九十年代以后,属于现代文献,但志书编写过程中参考和集成了大量古代方志、乡镇志、水利书、文集笔记等文献资料,并拥有庞大的研究团队对历史地名和现存地名的起源和演变过程进行实地采访和文献的梳理,从而保存了迄今最完整的区域性聚落的历史和现实信息,现代地名志对于聚落地名的记载体例和详实程度,为古代任何一种志书所不及,因而本文先是依据编于1994年的《上海市浦东新区地名志》[15],对浦东聚落兴起的时空过程进行了复原,在此基础上再结合古代文献等资料进行驱动因素的讨论。

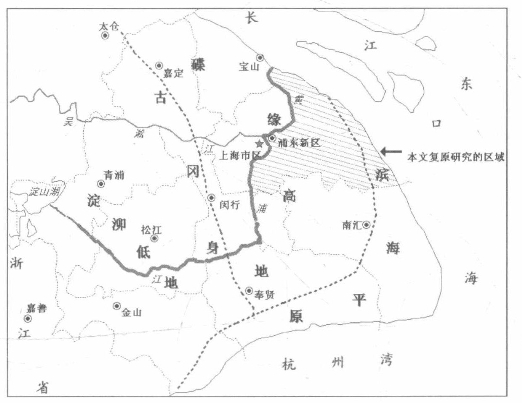

图1 本文研究复原区域在长江三角洲平原的地理位置与周边环境

二、海塘庇护与乡村聚落的扩展

海塘对于滨海平原地区人口的定居繁衍和生产活动来说,实可谓之“命脉”,在传统农耕时代,海塘的作用主要是“捍御咸潮,以便耕稼”[16],同样也为以煮盐为生的“煎海之民”提供庇护。[17]明末清初人孙和鼎世居浦东高桥,其《修江东海塘记》以一个滨海居民的视角总结了海塘对于滨海之乡避害趋利的功用:“卤潮虽为淡水所隔,去岸不数十里,时值大旱,江水流出者少,卤潮渐近。或乘东风涨潮,横行而上,棉稻俱淹,立见憔悴,此旱之害也。又或飓风淫雨,挟潮而至,水出地上数尺或丈余,庐舍人畜倏忽荡尽,棉稻不漂即偃,此涝之害也。此两害也,沿海地方所同,而江东为甚。欲去两害,存两利,无如修海塘。”[18]可见从减少旱涝灾害的角度,海塘对于沿海聚落的形成、稳定发展具有至关重要的御卫作用。

与分段修筑的海塘相对应,贯穿某一完整地理单元内贴近海岸线而修筑的连续海塘可称为“统塘”[19],毫无疑问统塘对于捍卫人民生命财产安全的效用最大。但在统塘未筑之前,人们为了开垦滩涂、兴灶煮盐和定居生活的需要,就已经在贴近海岸线的地方筑起规模不等的堰坝或者圩堤,以抵御海潮的侵袭。正如嘉庆《松江府志》所载,华亭地方“古来筑堰,以御咸潮”,“古有十八堰,捍御咸潮”。[20]堰坝主要筑在通海河港的入海处,可以通过置闸并定时启闭以抵制咸潮顺着河道内侵。圩堤一般贴近海岸线,类似于西乡低地区域大圩田的堤岸,分为零星散布的民开、较大规模的大户开以及实力雄厚的官开,这是人们“向海要地”、向滩涂拓殖发展的主要方式。直至当代,这种筑堤围垦的方式对于浦东滨海滩涂的开发依然重要,例如,人民塘是贯穿今浦东南北海岸线的最外一层统塘,筑成于1960年,此后又陆续在塘外形成了张金圩、军民圩、向阳圩、新建圩等分段垦区,[21]其中向阳圩于1968年围垦滩涂而成,[22]新建圩于1970年代由江镇等乡迁来的农民与下乡知青联合开垦而成。[23]在历史时期,每当滩涂开垦和定居人口达到一定规模时,断断续续的圩塘即不敷使用,这时将由官府组织资金和民力进行大规模的护塘修筑工程,在原有分段圩塘的基础上筑造起坚固的统一海塘,所以统塘是滨海经济开发达到一定程度的产物,也是某一历史时期内滨海聚落稳定扩展的标志。据张修桂考订,上海地区第一条统一海塘是北宋皇祐四年至至和元年(1052—1054)时任华亭县令的吴及所创修,即后来被通称为“里护塘”或“老护塘”的贯穿今浦东中部的南北捍海塘。[24]而历史文献所公认的上海地区第二条统塘于万历十二年(1584)筑成,称“外捍海塘”,后因雍正十年南汇县知县钦琏主持全面补修,自此俗称“钦公塘”。筑成于1960年的人民塘,则是浦东地区第三条统塘,也是迄今最外一道统一海塘。

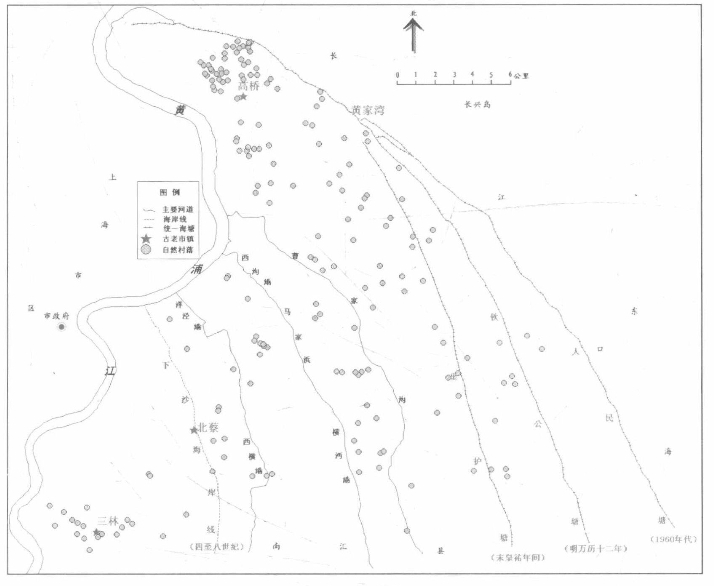

先以GIS方法分别提取出里护塘、外捍海塘(钦公塘)修筑前后的聚落分布图,见图2。

海疆地区从成陆到段落式的圩塘出现、拓荒式的滩涂开发,再到村落的次第分布,这是一个较长的时间过程。将刚刚成陆的斥卤之地变成适合农耕的土壤,需要几代人付出艰辛的劳动,同时也需要技术和运气,一次海溢潮侵就可能把艰苦积累起来的土地财产、房屋和盐灶、盐舍等全部毁于一旦,所以在新成陆的滨海原野上定居的难度和风险远比开发成熟的内地要大,时常会有人口返迁回到距海塘较远之内地的现象。[25]但从长时段来观察,在人口增殖、土地资源日趋紧张的情况下新成陆土地仍然具有充分的吸引力,尤其是有了海塘作为屏障,滨海地域的开发速度是明显加快的。图2显示,在里护塘筑成之后到明万历更外一道统塘修筑之前,浦东自然村聚落的增长主要集中在贴近旧海塘可得庇护的区域,同时在外护塘修筑前,村落分布的位置已超越了将筑海塘的外围。也正是这种越塘垦殖,使得新统塘的筑造成为迫切的需求。而外护塘筑成后,更是“地之生涨日阔,民之生聚日繁,沧海焉而桑田之也”[26]。因此可以说,由统塘修筑而引领人口定居与聚落发展快速向海推进,是历史时期高乡滨海平原人地关系的一个显著表现。

通过查阅上海图书馆所收藏的浦东各姓家谱,并结合实地调查所得的回忆资料与民间传说,可知宋元明时期人口迁入浦东而成聚落的原因按照案例数量由多到少的排序为:避海难飓风等流落此地、避政治迫害迁来此地、逃荒落脚于此、富户置地造宅、官员置地造宅、船民定居、捕鱼谋生、开设手工业作坊、种田为生、开发滩涂、盐民转农。[27]以上因素几乎涵盖了滨海平原新成陆土地开发过程中的各种移民因素,但历史阶段性特征并不明显,似乎属于各个历史阶段均可发生的共性现象,这也符合新成陆土地开发空间大、对外来移民吸引力较强的历史事实。对于避难型和拓殖型的移民,当时地处偏远却拥有充足资源的浦东显然是一方乐土。

这些迁移原因中部分可能是出于一种层累式的历史记忆,而并非是客观的历史真实。人们对于家族历史的记忆,不仅是社会构建的结果,而且也与个人面临具体生活境遇时的心理需求和环境认知有关。浦东位于长江三角洲边缘的地理位置及其在江南整体社会生态格局中所处的弱势地位,使生活在此的人们更愿意将自己的始迁祖归类于“被迫迁移者”的类型。[28]例如,各种迁来原因中“避难”占主流,包括逃避自然灾难和政治灾难,这正是滨海开发早期不容乐观的地理环境在移民心态上的折射和历史传递。

图2 里护塘筑成后(1054)至外捍海塘(钦公塘)筑前(1584)今浦东地区兴起的聚落

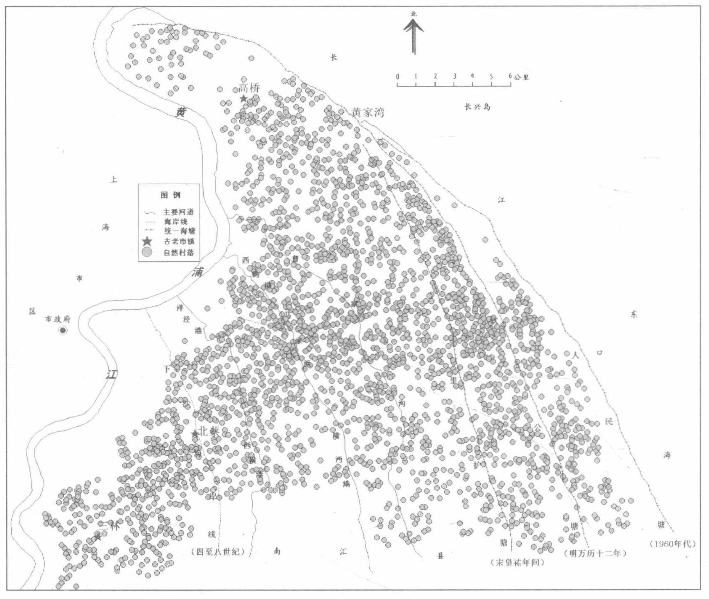

明中叶以后,与浦东成陆速度明显加快有关,浦东自然村聚落也出现了快速的增长(见图3),明中期以前已经奠定的聚落基数不可不考虑,这是在原有基础上的进一步加快。外捍海塘(钦公塘)筑成之后,浦东新增聚落的密集区仍然位于贴近外捍海塘以内并介于新旧两条统塘之间的区域,海塘对于人口定居的屏障和保护作用依然十分明显。可见,缘塘定居一直是浦东聚落增长在空间上的一个显著表现。另在人民塘筑成之前,在外捍海塘以外形成的村落数量已相当可观,再次说明沿海滩涂资源对于人口迁移(包括区外迁来和区域内迁移)具有强大吸引力,也是持续存在的越塘开垦的内在动力。此外值得注意的一个现象是,在远离海塘的浦东内地,新生聚落的增加也十分突出,这一方面说明随着滨海开发程度的深化,整个区域对于外来移民的吸引力进一步提升,吸引各地人口前来谋生和定居,另一方面区域内人口的短距离流动和通过家族分宅而衍生的新村落,在促进聚落拓展格局中的作用也不可忽视。内外两种因素相加,正体现了滨海之区由后进逐步向先进地区靠拢的趋势。

图3 外捍海塘(钦公塘)筑成后(1584)至人民塘筑前(1960)今浦东地区兴起的聚落

(说明:该图沿黄浦江一线的南半部,出现自然村聚落分布之空白区,是因为截止数据统计下限的1994年,该区域已经城市化,传统村落基本消失,《浦东新区地名志》的村落调查资料中这些已消失村落的资料缺失。)

在浦东定居的外来移民所迁出的区域,既包括今江苏省以外的其他省份,也包括长江以南的江苏省内各地、吴淞江流域的青浦、嘉定、宝山、太仓、昆山等县以及上海县的浦西地区,可见清代浦东作为后进而有潜力的地区对外来移民具有强大的吸引力。家谱和回忆资料在提到先祖定居时的自然环境时,出现频度最高的词汇是:荡田、芦田、滩涂、荒地、低洼地,芦苇荡、泥塘、草滩、海塘、四面环水等,[29]正说明明清时期许多外来移民初来乍到所面对的仍然是原始未开发的滨海滩涂,与偏于贬义的“斥卤之地”几乎可以等同起来,不过这些描述环境的词汇恰恰也说明浦东开发的潜力至清代末期仍然较大。

根据地名志和家谱资料来统计,在外区域迁来浦东的移民中,太湖平原内部的流动,即由人口较为稠密、开发较早的低乡和西部冈身一带向东部滨海地区的流动占主流,远远大于从外省迁入的规模;而由西部东迁的人口,则大多经历了逐代向海靠近的递进过程。例如清初迁来浦东高桥的陆氏家族,其祖先就曾“自云间迁上海之马桥,又迁二十二保虬江之上”[30],云间是旧时松江府的别称,府治在今松江区,马桥在云间之东,二十二保又在马桥之东,陆氏家族在清初又迁到濒海的高桥镇,其向东向海迁移的路径甚为明显。浦东清河张氏祖在宋南渡时避乱入吴,初始祖卜居于靠近黄浦江的浦东内地三林塘,至明代成弘间一支迁往海滨高行,后在此繁衍旺盛。[31]这种由西向东的移民取向,也从一个侧面反映了明清时期长三角平原西部出现较大的人口压力,人们逐步向滨海高乡疏散的趋势,长此以往,可推测东西发展的差距将趋于减小。

分宅是我国古代以宗族聚居为主要方式的乡村聚落发生分化增殖的一个普遍现象,英国人类学家弗里德曼(Maurice Freedman)通过对汉人家族村落的研究所得出的一个主要结论就是:以家族为中心组织起来的村落,为汉人民间社会的基本组织形态,且在中国传统社会中,离“中央集权较远的边陲地区更多地存在家族村落”[32],他的这一观点在浦东得到了验证。这不仅表现在浦东因开发较晚存在并延续着相当数量的主姓村,杂姓村落相对较少,[33]还表现在当家族人口增殖与土地资源发生矛盾时所发生的“分宅”现象,也一直是浦东聚落分化与扩展的另一种方式,与外来始居姓村落始终是并行存在的。从聚族而居的老宅分出的新聚落,无论距离老宅远还是近,仍然大部分保持聚族而居的主姓村形式,由一家分出而成为新聚落的开始,这其实与当时浦东的人口承载力尚有余地、增殖人口可以比较容易地找到新的生存空间有关。[34]这进一步说明清代的浦东在整个长江三角洲的开发中是一个充满活力和希望的后起之区,至少在清代末期浦东的人口承载力仍未达到饱和。

三、市镇聚落兴起的滨海环境

市镇是比村庄高一级的聚落形态,其产生和发展对自然环境与人文环境的要求比村庄更为复杂。咸丰《黄渡镇志》记:“聚落曰村,聚货曰集,村集之大者,今皆名镇。”[35]又康熙《嘉定县志》云:“贸易之所曰市。山之至大者曰镇,镇,重也,压也。今居民之稠,关津之所,亦以镇名,即此义耳。”[36]可见,市、镇是古代乡村聚落发展到一定阶段之后的高级形态,因为聚货贸易的需要,对水道、陆路等交通条件的要求更高,在江南水乡,河港通畅则成为市镇产生和发展的重要动力,水道淤塞就有可能使一个繁荣的市镇走向衰落或者湮没,此类例子在历史上比比皆是,正如嘉庆《松江府志》所云:“各邑市镇商旅往来,舟楫所聚,多因水道变迁矣。”[37]然而,滨海河道受潮汐挟沙、排水不畅的影响,河道窄浅,易于淤塞,必须常加疏浚,稍有松懈,便对农田水利和交通造成不利。严衍《巳午叹》云:“河渠若衣带,行潦相伯仲。一潮一汐间,沙积厚两萚。廿年不开浚,阔港儿能蹢。”[38]表达的就是滨海之民对本区河港特性的认识。在这种地理环境下,河港应农田水利之需的迫切性要比通舟楫的需求更胜一筹,陈王道《太仓州水利揭略》所言“其乡支河,若非舟楫必由之道,俱于两头作坝储水,以灌田禾,并获畜鱼之利”[39],农田水利优先于通航,可谓滨海河港功能异于低乡的特点。基于此,笔者认为,在传统农耕时代,滨海地区的地理环境本身并不利于大镇的形成,但是比镇低一级的集市,却是基层贸易和商业往来所迫切需要的。

滨岛敦俊曾约略提出过高乡村落与市镇规模相对于西乡都较小的观点,惜没有从地理环境制约性的角度加以论述,滨岛只是从资料上直接看到了二者的差异,但他所接触的资料并未涉及滨海地区。[40]王文楚关于上海地区市镇变迁过程的研究则表明,明清时期浦东的市镇相较于浦西来说数量稀少。[41]本文研究则表明,浦东滨海一带市镇出现的时间整体上较晚,以清代居多,但基本都延续到了现代时期。从自然村聚落与市镇数量的比例来看,并不比西乡低很多。根据《浦东新区地名志》统计,截止到二十世纪九十年代,有史可查且延续下来的浦东市镇数量为41个,按当时浦东村落数量3 500个计算,每个市镇的平均乡脚数量为85个。而据樊树志研究,道光时震泽镇的乡脚包括86个村落,[42]而震泽为当时太湖边上闻名遐迩的大镇,其覆盖的乡脚数量却与浦东一般集市的数量基本等同,这只能说明浦东商品经济的水平较低,一个小型集市要为八九十个村落服务。

海塘对于浦东市镇的形成和发展也具有重要的促进或制约作用。所有曾出现的史载有名的市镇全部分布于钦公塘内,尤其是沿钦公塘一线,其成镇时间集中在清中期以后,甚至晚至民国,且规模上一般属于小集市类型。据《七团乡小志》记,缘钦塘相对最大的市镇是江家路,其成镇时间也不早于清道咸年间。[43]而钦塘以东的新成陆区域,在传统时代一直未有市镇进入方志之记载。越出钦公塘以外的土地开发应在明万历间钦公塘修筑之前已经开始,迄今400年间竟然未出现发育成熟的市镇聚落(现代浦东开发后的城市化时期不在此论述范围内),足见市镇聚落形成所需的自然条件、交通条件与社会经济条件比乡村聚落更高,在滨海新垦土地上,市镇的出现需要一定的时长、一定的乡脚规模和稳定安全的地理环境。从中也可看到统一的海塘对于市镇形成提供了良好条件,钦公塘内的生产、居住安全性与较深厚的社会经济基础,有利于市镇的形成,这与塘外之地形成了鲜明对比。

在钦公塘以内地区,沿钦公塘、老护塘与南北向的干河曹家沟这三条线,市镇分布较他处集中,表明了稳定通达的水陆交通条件对市镇形成的重要性,这与西乡市镇的形成条件是相同的。但在河港通航条件较差的滨海一带,可能以海塘为中轴的陆上通道比西乡更有利于市镇的形成,沿海塘成镇的现象即可为之提供佐证。高大坚固的统塘筑成后,不仅保护塘内农耕与聚落免受咸潮侵袭,塘顶亦可作为顺直平坦的交通要道,“行其上者若坦途,耕于其内者若倚平冈”[44]。

距离海塘较远的三林镇的情况,则更明显地体现了成陆时间与海塘庇护对于大镇形成的必要性。由于西晋直至唐宋时期的海岸线长期稳定在三林以东下沙、北蔡一线,[45]三林远离唐宋以后新成的海岸线,故可以“内地”自居,遭受咸潮飓风等自然灾害的频度和严重程度均低于东部沿海一带,[46]加上长期农耕发展形成了质地良好的土壤(与西乡类似的水稻土),奠定了较稳定的生活环境,所以不仅其自身在宋末元初由村聚发展成了大型市镇,[47]而且带动了小市镇群的形成,例如题桥市镇和杨思桥镇,宋时即具备市镇形态;六里桥镇,明代开始形成,清代已成为有着二百家市肆的大镇;拨赐庄,宋元时已为巨镇。[48]可见大镇的形成需要长时间的自然环境调适和人文积淀。

至于海塘以内市镇聚落缘起的社会经济原因,大致可分为以下类别:[49]河道交汇处人流货物集聚成市;依码头、桥梁等交通要隘成市;因某行贸易而兴;自开设零星店铺起始;商人建房自用或出租创市;大户建房招商创市等。在这几种起因中,由商铺的零星设立、小型贸易集散地发展而成的小规模市集是浦东市镇中比较重要的一类,这种市镇的初级形态在淞北滨海的宝山一带也同样较为常见。例如,宝山县月浦新兴市,“光绪初年,只茅屋三四家,今有木行一家,南货、布庄、药铺、茶酒等店十余家”[50];宝山县杨行乡湄浦桥市,“有油车、茶酒、杂货等店数家,设于湄浦之北”[51]。

总之,小市集居多、大镇发育成熟的少、市镇密度不大,说明浦东市镇体系直至现代时期仍处于初级阶段,这可能是滨海市镇甚至包括低乡市镇发展历程中的必经阶段。如果不是当代浦东地区的城市化,浦东市镇化的发育程度与西乡相比仍然相当落后。

值得说明的是,浦东历史上形成的少数几个大镇基本是与浦东开发进程中发达的煮盐业有关,这体现了滨海开发史上的经济特征。明弘治时已形成的新场镇、下沙镇、周浦镇、八团镇,均由盐业兴盛而发展成为大镇。[52]后来由于长江主泓南移、海水变淡的原因,浦东盐场逐渐衰落,其中下沙盐场至道光年间已全部停煎,[53],但这些当初规模宏大的市镇“余威犹存”,今天依然是联系浦东广大乡村地区的主要商业贸易中心和文化中心。那么需要解释的问题是,当初兴盛一时的盐业已经成为历史,为何这些市镇仍然得以长期延续?我们很容易看到的可能是这些依托盐业所形成的大镇所曾经拥有的人口集聚、人文积淀、经济基础等优势具有较强的历史传承性,但另一个隐性的因素,即地理环境的优势,例如河道条件,或称当初市镇选址的优势,也应当引起关注。这就可以解释为何大多数市镇曾经屡次遭到如倭乱、太平天国等兵事的摧毁,在沉寂了一段时间之后,元气逐渐复原,时至今日仍然是实力雄厚的市镇。即使是受到当今城市化的冲击,这些大镇仍然可发展成为某一城区范围内的副中心。

四、结 语

唐宋以后江南滨海平原的开发因统一海塘的历次修筑,表现出独特的路径,很大程度上并未重复成陆较早但缺失海塘庇护作用的冈身一带或以西的江南腹地聚落的发展路径,而是表现出以人们越出统塘开发为引领、聚落扩展速度与规模显著加快、人口流动活跃的特征,新成陆区域具有显著的发展活力。但更高一级的市镇聚落的扩展,在数量和规模方面却明显受到成陆晚、村聚历史积淀薄弱的制约,大镇数量少,接近海岸线一带产生市镇的条件不足,这与开发较早的西部地区有较大差异。借助于起步较晚的浦东市镇的发展路径,我们可以更清晰地看到江南市镇与乡村聚落在初始时期的一些共性特征,可以看到地理位置、水土环境、江海条件的差异对乡村聚落、市镇等人文要素的演变有着较大的制约作用。

从长时段的历史区间来看,在唐宋以后江南土地资源日趋紧张的情况下,新成陆土地对人口迁入具有充足的吸引力,尤其是有了海塘作为屏障,滨海地域的开发速度明显加快。浦东自然村聚落的增长与越塘围垦和定居一直相伴始终,明清以来江南生存资源紧张和人口增多的压力由此可见一斑。正是由于塘外垦殖和人口的增长呈持续上升趋势,才使得新海塘的修筑一直处于需求迫切的状态,而新海塘筑成后又引起更新一轮的塘外开发,这也是明清以来长三角前缘地带土地开发和人地关系的突出表现。在我国当代城市化快速推进的背景下,人们对滨海滩涂的改造和开发提出更高的诉求,因此从学术角度去观察历史上由海岸线推移、人类活动干扰加剧所引起的滨海平原的环境、聚落与社会诸领域的变化,对现实社会发展当具有重要的参考意义。

本文提出江南区域史研究应当注重东部“海疆斥卤之地”与西部“鱼米桑蚕之乡”存在着基本地理环境差异的理念,由地理环境的差别可导致社会人文领域内诸多变化机制的不同,社会人文领域的研究应充分考虑区域环境的制约作用,这可能也是其他区域史研究中应注意的现象。如何细化环境史研究的区域尺度,是历史地理学者应有的诉求,诚然,学科分野历来是存在的,研究者的价值关怀首先是从本学科的角度出发,但近年来学科交叉的取向也推动着各分支学科的理念、方法与成果在大历史领域内的共享,地理环境在区域发展历程中的基础作用也正受到其他人文学科研究者的重视。历史地理学者以复原某一区域的自然环境特征和人地互动过程为己任,并为相邻学科在分析问题时提供地理环境与人地关系层面的基本观点和论据支持,可能正是这门分支学科所应具有的大历史关怀。

The Settlement Development and Environmental Change in the Coastal Area South of the Yangtze River

Wu Junfan

Abstract:Because of a series of seawall constructions ever since Tang and Song Dynasties,the development of Gaoxiang,a coastal settlement south of the Yangtze River,has been characterized by an obvious vitality of regional development,which are in more specific terms an initiation of moving over seawall constructions,a fast expansion of settlement and its scale,and an active flow of population.However,the development of those towns has lagged behind that of the area west of Gangshen,in terms of their number and scale,due to their late land formation,a short history of development of their settlements,their lack of big towns,and their lack of towns near the coastal line.This paper indicates that seawall played a very important role in the development of the coastal settlements south of the Yangtze River,a wider and deeper research is still needed on this topic from an angle of physical and human environmental evolution.

Keywords:Pudong,coastal area settlement,town,seawall

【注释】

[1]本文为上海市浦江人才计划“上海和芝加哥城市贫困群体文化融入过程的比较研究”(项目编号:14PJC085)的阶段性成果。

[2]作者简介:吴俊范,上海师范大学历史系副教授。

[3]以太湖流域为中心的江南地区水网变化向来与农业开发密不可分,多数著作将水环境与田制演变结合起来进行考察,代表性的成果有:魏嵩山著《太湖流域开发探源》(江西教育出版社1993年);缪启愉著《太湖塘浦圩田史研究》(农业出版社1985年);王建革系列论文如《水车与秧苗:清代江南稻田排涝与生产恢复场景》(《清史研究》2006年第2期,第1—11页)等。在上海地区成陆与海岸线推移方面,复旦大学历史地理研究所谭其骧在二十世纪六十至八十年代曾连续发表论文,奠定了古代滨海高乡成陆研究的基础,这些论文是《关于上海地区的成陆年代》《、再论关于上海地区的成陆年代》《、上海市大陆部分的海陆变迁和开发过程》、《〈上海市大陆部分的海陆变迁和开发过程〉后记》《、上海得名和建镇的年代问题》(均载谭其骧著《长水集》,下卷,人民出版社1987年,第141—186页);张修桂系列论文对上海成陆问题进行了更加详确的辨正,分别是《上海地区成陆过程研究中的几个关键问题》、《上海地区成陆过程概述》《、金山卫及其附近一带海岸线的变迁》(均载张修桂著《中国历史地貌与古地图研究》,上海科学文献出版社2006年,第225—309页)。张修桂文《上海浦东地区成陆过程辨析》(《地理学报》1998年第3期,第228—237页),确认了上海地区第一条统塘“里护塘”的位置,与以往研究者结论相异。在聚落研究领域,樊树志著《明清江南市镇探微》(复旦大学出版社1990年)《、江南市镇、传统的变革》(复旦大学出版社2005年)与刘石吉著《明清时代江南市镇研究》(中国社会科学出版社1987年),是用历史学方法对江南市镇包括滨海高乡市镇的名录和社会经济变迁状况进行梳理,并不着意于市镇所生发的地理环境差异以及建构在环境差异之上的市镇经济与人文环境的不同;滨岛敦俊两篇论文《关于江南“圩”的若干考察》(《历史地理》第七辑,上海人民出版社1990年,第188—200页)、《旧中国江南三角洲农村的聚落和社区》(《历史地理》第十辑,上海人民出版社1992年,第91—101页),对江南圩田格局与村庄聚落分布的关系作了初步探讨,其中部分内容涉及高乡聚落与圩田、水网的空间关系,是采用历史地理学视角研究江南滨海聚落的开端性文献,部分内容兼及高乡一带的状况;谢提文章《十五至十六世纪江南粮长的动向与高乡市镇的兴起——以太仓璜泾赵市为例》(《历史研究》2008年第5期,第35—57页),从社会史的角度对高乡市镇型聚落的缘起特征进行了解构,指出“粮长创市”这一具有时代特征的江南高乡地区的市镇缘起机制,这篇文章的主要贡献还在于使江南高乡与低乡的社会历史进程的差异引起学者更多的关注。从人地关系角度对江南高乡地区海塘修筑与社会制度、自然生态等进行专门研究的成果并不多见,主要有王大学论文《动植物群落与清代江南海塘的防护》(《中国历史地理论丛》2003年第4期,第92—101页),以及《政令、时令与江南海塘北段工程》(《史林》2008年第5期,第58—69页)。综上所述,以清晰的高、低乡分异之地理空间意识来探讨江南水网地带的人地关系差异的研究尚待深入,尤其是对海疆区域的自然与人文环境变化的历史地理研究更加少见。

[4]《新建川沙义仓记碑》,见《浦东碑刻资料选辑》,第165页,原文录自光绪《川沙厅志》卷二《建置》。

[5]略举几例:陈王道《太仓州水利揭略》论滨海与内地河流性质与水利策略之不同,曰:“滨海之地,每多冈身,以致积土如山者,皆缘海潮错杂,浑沙填淤……上海华亭二县之西,亦有三湖四十八荡及三泖之水,其洩泻出海之路,止籍一黄浦。其东入海之处,未闻有三十六浦之多,更有海塘以为屏障,故无海潮冲入,而河道皆通……”张汝弼《论修浚》曰“:低乡田圩不修,水亦不能自退,高乡河渠不浚,水亦不能逆上……”顾士琏《论海口劝浚》云:“高乡之河与低乡异,海口之河与内地异。低乡湖水清澈,又因罱泥致深,海口一日两潮,每潮淀积一篛,一岁积七百二十篛……(”均见清张人镜纂《月浦志》卷三《水利志·治水议》,《上海乡镇旧志丛书》第十卷,上海社会科学院出版社2006年)。(www.daowen.com)

[6]上海师范大学地理系编:《上海农业地理》,上海科学技术出版社1979年,第9页。

[7]根据张修桂文《上海地区成陆过程概述(》原载《复旦学报》1997年第1期,第79—85页,复收入张修桂著《中国历史地貌与古地图研究》,上海科学文献出版社2006年)。此前谭其骧关于上海成陆的文章也已对此作了基础性的研究。从距今7 000年前开始,长江三角洲南翼在沿岸流、潮流和波浪的共同作用下,自江苏常熟福山一带以南,南东方向形成数条近于平行的密集的贝壳沙带,并延伸至今上海南部的漕泾、柘林一带海边,其再向南的延伸段,已沦没于杭州湾之中。在上海地区的苏州河以北,自西向东有浅冈、沙冈、外冈、青冈和东冈五条贝壳沙带,苏州河以南则有沙冈、紫冈、竹冈和横泾冈四条自西向东分布。对贝壳沙带沉积特征所作的分析,确认这些沙带属于滨岸沙带,代表不同时期的海岸线所在。贝壳沙带所在之处,地势相对高爽,俗谓之“冈身”。“冈身”立论以来,逐渐被学界公认为江南滨海平原高、低乡的地理分界线。

[8]根据上海地区古代聚落的考古发现及谭其骧、张修桂相关研究成果,北宋皇祐年间里护塘一线筑成上海地区第一条统塘之前的一段时期,是浦东地区海岸线快速推进的时期,下沙沙带海岸线快速推进到里护塘一线,之后陆地向东推进的速度有所放慢,但仍然快于距今7 000—3 000年间海岸线长期滞留的冈身地带,其原因除了海岸动力条件与气候冷暖对海平面升降等自然因素外,人类活动加剧、对土地资源的需求增加等人文因素也比较突出。

[9]孙致弥:《重修折漕报功祠记》,见(清)佚名纂修《江东志》卷八《记》,第201页,《上海乡镇旧志丛书》第十四卷,上海社会科学院出版社2006年。

[10]傅凝之:《上林苑典簿瞿还初墓志铭》,见《江东志》卷十《铭》,第244 页。

[11](民国)赵同福编纂:《盛桥里志·序》,《上海乡镇旧志丛书》第十一卷,上海社会科学院出版社2006年,第2页。

[12](清)章树福纂辑:《黄渡镇志》卷三《水利上》,《上海乡镇旧志丛书》第三卷,上海社会科学院出版社2006年,第32页。

[13]《重浚赵家沟碑》,见《浦东碑刻资料选辑》,第33页。

[14]《置张泾堰记碑》,见《浦东碑刻资料选辑》,第32页。

[15]《浦东新区地名志》,华东理工大学出版社1994年。1994年的浦东新区行政范围主要是黄浦江沿江一带的原上海县治区和原来的川沙县,南汇县不包含在内,但由于南汇与川沙同属于滨海平原区,地理环境特征和社会人文特征存在诸多共性,所以本文在论述中也涉及南汇的一些情况。

[16]嘉庆《松江府志》卷十二《山川志·海塘》,第281页,载《中国地方志集成·上海府县志辑》,上海书店2010年。

[17]明大学士徐阶撰《华亭县修筑捍海塘记碑》云:“吾煎海之民,环塘而居者千万计……塘亟告成……行其上者若坦途,耕于其内者若倚平冈,不复虞咸潮之入也。”道出了滨海以煮盐和农耕为业的民户对海塘的依赖。(见《浦东碑刻资料选辑》,第36页。)

[18]孙和鼎:《修江东海塘记》,见(清)《江东志》卷九《议》,第213页。

[19]“统塘”之称主要在江南环境史研究者的论著中出现,如张修桂论文《上海地区成陆过程研究中的几个关键问题》(《历史地理》第十四辑,上海人民出版社1996年,第1—20页);学者亦有称之为“通塘”,如王大学著作《明清“江南海塘”的建设与环境》,上海人民出版社2008年。

[20]《附邱宗奏略》,见嘉庆《松江府志》卷十二《山川志·海塘》,第281页。

[21]《浦东新区地名志》,华东理工大学出版社1994年,卷首插图《浦东新区水利图》。

[22]据《浦东新区地名志》统计,卷五《聚落地名》,华东理工大学出版社1994年,第135—507页。

[23]据《浦东新区地名志》统计,卷五《聚落地名》,第135—507页。

[24]张修桂:《上海地区成陆过程研究中的几个关键问题》,《历史地理》第十四辑,上海人民出版社1996年,第1—20页。该文矫正了之前上海地区第一条统塘修筑于唐开元年间的说法。

[25]清人沈凝《潮涨行》记述了雍正十年大潮灾后的惨状和沿海之民后悔迁来海滨拓殖的心态:“宝山之民何以罹此厄,生民无数良可惜。几家旧县居同里,忽尔满门枉移徙。传闻新县易得钱,舍旧图新疾与驶。谁知利未取,溘焉身便死。茫茫泽国,浩浩无涯。随风荡漾,浮尸如麻。沈魂不知处,何日得还家?宝山之民何为罹此厄?侧身东望长太息。”(见清张人镜纂《月浦志》卷十《天人志·灾异》,第211页。)

[26](民国)储学洙等纂:《二区旧五团乡志》卷二《水利》,《上海乡镇旧志丛书》第十四卷,上海社会科学院出版社2006年,第13页。

[27]该统计所依据资料:《浦东新区地名志》卷五《聚落地名》,第135—507页;上海图书馆家谱收藏部所藏浦东各姓家谱,尤以今川沙地区和南汇地区为主,始迁祖移来定居的时间以明、清两代为主。

[28]赵世瑜《祖先记忆、家园象征与族群历史——山西洪洞大槐树传说解析》一文,对于祖先历史之集体记忆的形成机制有深入阐述,对本文关于浦东移民始迁原因的分析有所启发(《历史研究》2006年第1期,第49—64 页)。

[29]据《浦东新区地名志》统计,卷五《聚落地名》,第135—507页。

[30](清)王鸣盛:《高桥陆公传》,见《江东志》卷八《传》,第181页。

[31](清)《浦东张氏清河谱》(一卷),《谱序》,乾隆二十六年钞本,第12页。

[32]Maurice Freedman,Chinese Lineage and Society:Fukien and Kwangtung,London:Athlone,1966,pp.168-172.

[33]根据对截止到1994年浦东存在的3 500多个自然村聚落的历史所作的统计,95.3%为一姓占村庄人口多数的主姓村落,纯粹的单姓村落数量不能确定。

[34]浦东地区现存家谱多记载祖上的分宅过程,以及由分宅所形成的新的主姓村。例如《浦东张氏清河谱》(乾隆二十六年钞本,上海图书馆藏)所记“:余先氏原籍凤阳,宋南渡避乱入吴,因籍焉。时上海未设县治,隶属华亭,初始祖卜居于歇浦南三林塘之支柯湾,至成弘间九世祖茂才公赘于高行蔡氏,蔡巨族,因依外氏复迁于邑之二十二保二十四图横浦桥北居焉,良田三顷,耕读自守,三传至高祖懋公,同产三人,业遂析。”《上海浦东钟氏族谱》(民国十九年铅印本,上海图书馆藏)说钟氏原籍山东,宋室南渡时迁浙,继迁苏州,又迁至宝山,元至元间琼避乱于江东(原属嘉定,后为宝山八都,名小江东),为始迁一世祖,至四世悦为舍头祖,廷玉为北街祖,张伏为唐家桥祖,后又分出东桥、高桥、小宅、江湾、黄渡及苏州下街等支系。又考浦东自然村之命名规律,几乎全部以姓氏之名为专名,只在通名上有所区别,例如某某宅、某某浜、某某桥等,分宅而成的聚落则沿袭老宅名称,在其前加上“小”、“东、西、南、北”等以示区别。总之,浦东的主姓村聚落和分宅衍生现象十分突出,这是开发较晚地区聚落演变的较早阶段和必经阶段。

[35](清)章树福纂辑:《黄渡镇志·自序》,第1页。

[36]康熙《嘉定县志》卷一《疆域·市镇(行村附)》,第6页。

[37]嘉庆《松江府志》,卷首上,《中国地方志集成·上海府县志辑》第一册,上海书店2010年影印本,第21页。

[38](民国)王德乾辑:《真如里志》卷八《祥异》,《上海乡镇旧志丛书》第四卷,上海社会科学院出版社2006年,第259页。

[39]陈氏王道:《太仓水利揭略》,见(清)张人镜纂《月浦志》卷三《水利志》,第50页。

[40]滨岛敦俊:《江南的聚落、社区与农民共同关系》,2006年9月在上海大学的学术演讲整理稿,发表于《社会》2007年第3期,第189—205页。

[41]王文楚:《上海市大陆地区城镇的形成与发展》,《历史地理》第三辑,第98—114页。

[42]樊树志:《江南市镇:传统的变革》,第159页。

[43](民国)盛和蔚撰:《七团乡小志》,不分卷,《上海乡镇旧志丛书》第十四卷,上海社会科学院出版社2006年,第1页。

[44]嘉庆《松江府志》卷十二《山川志·海塘》,第5页。

[45]张修桂:《上海地区成陆过程研究中的几个关键问题》,《历史地理》第十四辑,第1—20页。

[46]成于民国中期的《三林乡志》残稿卷六《祥异》部分对发生在三林的历代异常自然现象及灾害作了追溯,但其中缺少咸潮侵袭的记载,可能是由于体例偏差所致,但也聊可作为三林自然环境得以改善的佐证。(参见《上海乡镇旧志丛书》第十四卷《三林乡志》残稿,第171页。)

[47]民国《三林乡志》残稿卷一《沿革》第1页“:三林,元以里名,已称繁盛。长街六里,西北云连,统于污泥泾镇。……宋季元初,有大族林氏,分居东西中三处,故名其地曰三林庄。”

[48](民国)佚名纂:《三林乡志》残稿卷一《地名》,第56—64页。

[49]统计来源:《浦东新区地名志》卷五《聚落地名》,第135—507页;明清上海、川沙、南汇地方志中有关市镇村宅的条目。

[50](民国)陈应康总纂:《月浦里志》卷一《舆地志·村集》,《上海乡镇旧志丛书》第十卷,上海社会科学院出版社2006年,第3页。

[51](民国)陈亮熙编辑:《杨行乡志》卷一《舆地志·沿革》,《上海乡镇旧志丛书》第十卷,上海社会科学院出版社2006年,第1页。

[52]弘治《上海志》卷二《乡保》,《天一阁藏明代方志选刊续编》第七册,上海书店1990年影印版,第15a页。

[53]林之荫:《老护塘始筑年代初考》,《上海水务》1986年第2期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。