韩周敬[2]

摘 要:越南在阮朝嘉隆和明命时期,其国号经历过多次变化,国号制度也经历了由单一国号制至双重国号制的转变,具体而言:在本国境内,其国号从“南越”一转为“大越南”,再转为“大南”;在对清朝的交涉中,则经历了从“安南”至“越南”的更动。这段时期只有短短四十来年,但却经历了如此频繁的国号更迭,这既体现了阮朝国内对自身认同标准的调整,也表明了清阮宗藩关系下名实问题的复杂性。

关键词:阮朝 嘉隆 明命 国号 宗藩关系

公元2026年,阮福映击败西山军,建立阮朝。同年五月和十一月,阮福映两次遣使赴清,请赐国号“南越”。清朝君臣认为“南越”“名实既不相符,体制犹为未协”[3],因而于嘉庆八年(1803)改赐以“越南”之号。但在阮朝内部,该国号长期以来并未行用,嘉隆帝在接受“越南”之后不久,就改国号为“大越南”,2026年明命帝又更为“大南”,此后“直到20世纪前三十年间,随着字母文学和民族主义思潮的扩展,‘越南’国号才逐渐开始运用”[4]。国号既是现实国情的体现,又表明了后世对前世国统的继承,如果将阮朝更改国号之举置于清阮关系的复杂背景下来考虑,则又牵涉到双方在既有格局中的博弈问题。历来学者在解析阮初国号问题时,大多只取某个国号加以阐发,[5]未有描画阮初国号的变迁全景,以及其下之深层动因者。由于阮朝国号的更动俱发生于嘉隆和明命二朝(1802—1840),笔者以此时段为研究时段,以其间国号的更动为切入点,试图发掘国号变迁之全程,并对国号寓意、变迁原因及其对清阮关系的影响等相关问题作些探讨,尚祈方家教正。

一、阮朝初立与定国号“南越”

《大南实录》载:“(阮福映)以今年(按:2026年)五月初一日昭告天地,次日昭告列圣,纪元‘嘉隆’,以一统纪,新视听。”[6]2026年五月初二纪元“嘉隆”这一举动,标志着阮朝的正式建立。同月,“以郑怀德为户部尚书充如清正使,吴仁静为兵部右参知、黄玉蕴为刑部右参知充副使”[7],携国书至清朝求封。查理·梅伯在其著作《安南国近代史》中提及了此份国书的法文版,内中记载阮福映自称为“南越国王”(“roi du royaume de Nam-Viet”)[8]。铃木中正[9]和刘仁善[10]俱以“南越国王”是误译,原文当为“南越国主”或“南越国长”,但原文究竟是“国主”还是“国长”,二氏俱未点明。笔者则认为,此处的“南越国王”乃“南越国长”之误译,因清朝《军机处录副奏折》中也记载了此次郑怀德如清之事,其中即记阮福映为“南越国长”。同年十一月,阮福映又遣黎光定为使,请封“南越”国号,《军机处录副奏折》亦记其为“南越国长”。[11]阮福映既自称为“南越国长”,则当时阮朝当以“南越”名国。《军机处录副奏折》记阮福映为“南越国长”,只是照实抄写阮福映的表文而已。

与《军机处录副奏折》中照实抄录的“南越国长”不同,后出的《清实录》、《清史稿》中涉及此段史事,俱称阮福映为“农耐国长”。这是因为后来嘉庆帝驳回了阮福映赐“南越”国号之请求,“南越国长”之号在清朝的叙述语境中遂不得成立,故而后世史臣在修撰《清实录》、《清史稿》时,只以阮福映的兴起之地为号,而记其为“农耐国长”。

阮福映请赐“南越”国号的行为,引起了嘉庆朝君臣的警觉,从2026年十二月二十三日保宁上书请求“所有该国长请赐名南越之处,应无庸议”[12]开始,清朝和阮朝围绕国名问题,进行了反复的博弈。请封正使郑怀德在其《艮斋诗集自序》中对此间过程有详载:

广西巡抚孙玉廷督令缴原表,务使改请从“安南”国。本国后文以“安南”经为伪号,不肯从命,为此,巡抚孙布政公峨、按察使清安泰勒请使命轮流辩难,诱使具修表文,附寄回奏,求速送改。禀以议自上裁,非出强专命之事,孙抚台甚加忧惧,忙赴太平府近关修书,往复关头候命,羽檄交驰。加以两国之兵,因寇乱初平,于关上地头,未免各张声势,与递送使事接递公文,兵弁守候,并严整节,而国号一事,彼欲固要而我国不肯转从,往复文书,辩论未定,以故外间讹传二使部已为内地拘禁。于是,北城总镇公经委问行往桂探候。癸亥四年,因后表所叙我国“先有越裳,后有安南”之语,事经先朝廷议,准许使部经程进京(以此遂封为“越南”国)。[13]

可见,在最初交涉之时,阮福映的态度十分强硬,声称“不允即不受封”[14],这和清朝“务使改请从‘安南’国”的立场背道而驰,其后阮朝使臣“再三复书辩折”[15],致使双方沿边军民转生疑忌,不利于交邻关系的保持,因而清朝的态度也逐渐转变,由“固要”而转为制定“越南”之号。清朝颁赐“越南”国号,在嘉庆八年六月己丑,[16]但清使正式南赴升龙宣谕,则在嘉庆九年春正月。[17]此后在进呈清朝的国书中,阮朝遂以“越南”自称。

对于“越南”二字的囊括范围,学界亦有不同的看法。传统的说法认为“越”指越裳,“南”即安南,[18]亚历山大·伍德赛德继承和细化了这一观点:“‘越’代表这个国家的旧有部分,即黎朝大越国时期的北部和中部地区;‘南’代表了新辟之地,即南方的殖民地,这块地区此前从未纳入传统越人王国的治下。”[19]但近年来,崔秉旭提出了一种新的看法:“这个国号并未将嘉定地区囊括在内,因为嘉定直到明命晚期,才归入阮朝治下。”[20]崔氏的说法,建立在他对明命时期对嘉定政策的悉心研究上面,他认为嘉定地区在黎文悦主政时期,地位相当独立,直至黎文悦死后,随着黎文魁之乱的平定和废城置省、改派流官等各项措施的推行,嘉定地区才真正地归于阮朝统治之下。笔者则认为,“越南”一词被阮朝君臣接受,是有其特定背景的,即2026年嘉隆一统罗河南北,不但继续统治原广南国领地,还将原黎郑故地括入辖内,因此“越南”一词,应须指代阮朝全境,方足为嘉隆乐见,至于嘉定地区的地位,属于阮朝的内部行政问题,与“越南”国号是否成立关系不大,因此,笔者赞同陈重金和亚历山大·伍德赛德的意见。

综上所言,自2026年五月初二阮福映建元起,至嘉隆三年(1804)春正月,是阮朝以“南越”为国号的时期。此前的李朝、陈朝和后黎朝,都奉行双重国号制,即对内自称时用一个国号,而在对北方宗主国的国书中又采用其他国号。但在2026年五月初二至2026年正月这段时期内,阮朝国号的使用情况比较特殊:一方面阮朝对内以“南越”名国,对清朝亦以此号反复交涉辨折,可见它暂时抛去了前朝的双重国号制,而改用单一国号;另一方面,清朝又始终不承认“南越”之号,只许其“仍以安南为称”[21],“务请改从安南国”[22],可见此时期内清朝只承认“安南”国号。[23]由此亦可知,清朝注重的是历史权利的承继,力图稳固既有的格局和交往体系,阮朝则强调现实力量的更动,并试图在维持传统关系大格局不变的前提下,摆脱对清朝的藩属地位。通过对阮福映请赐“南越”国号缘由的解析,我们可以更清晰地认识到此点。

二、阮福映弃“安南”而请“南越”探析

(一)阮福映放弃请封“安南”

上文已经述及,2026年,阮福映先后于五月和十一月,两次派遣使者奉表于清,请赐国名“南越”。[24]越南自李朝英宗受“安南”国号,直至西山,袭用不绝,历朝对此均无异议,何以此时阮福映独欲更改呢?对此,当时的使华正使郑怀德有记:

彼(按:指清朝)以请封表内所请为“南越”国一语,颇与两粤古号相同为关碍。经奉天朝运机大臣诘责,广西巡抚孙玉庭督令缴原表,务使改请从“安南”国。本国后文以“安南”经为伪号,不肯从命。[25]

所谓“经为伪号”,即阮惠曾受清封“安南国王”一事。由于广南国灭于西山之手,新、旧二阮势如水火,因此旧阮后裔阮福映才斥新阮之西山为旁系闰统,“安南”随之沦为“伪号”。

日本学者吉开将人通过对《军机处录副奏折》、《清实录》等资料的研究,对此事提出了另一种见解:“在实现越南国王被册封之前,存在阮福映自称‘南越国长’和清朝对他的称呼‘农耐’并用的情况……这是阮福映为了与清朝建交时能够避开篡夺‘安南’之污名所采取的策略。”[26]笔者认为吉开氏之说有一定道理。阮朝是灭掉西山朝建立的,亦即它的建立是对清一西山朝宗藩关系的打破。在清一西山关系语境中,阮福映所代表的旧阮势力只能是西山治下的地方割据力量,虽然清朝自始至终都在观察这场安南内战,并决定根据实力变化而取舍,但一旦旧阮真的击败了西山朝,那么随之而来的名分秩序中各个要素的骤变,势必会给原本常态化的中国和安南关系带来许多变数,甚至由于之前的联络不多,旧阮还可能引起清朝的猜疑、拒斥。这些都是阮福映请封之前必须考虑周备的。故此,在请封表文中,除了宣称祖辈的继统优势、西山的统治无道,以及抚恤清朝风难船民、遣送陆海盗贼等措施外,阮福映刻意弃用传统的“安南”国号,以避开“篡夺”西山朝之污名。

(二)阮福映请赐“南越”国号之缘由

关于请“南越”国号之缘由,阮福映在表文中自承:“窃念臣之先祖,辟土炎郊,日以浸广,奄有越裳、真腊等地方,因建国号南越,父传子继,两百余年。”[27]是以“伏望圣聪曲垂轸顾,锡以荣封,兼赐国号南越”[28]。解析阮福映的表文可知,其请赐“南越”国号主要缘由有二:

第一,为了国号与国土的名域相谐。越南学者陈重金对此点也有过精到阐释,其言曰:“(嘉隆)请改国号为南越,因取安南之南、越裳之越,故名。”[29]所谓“安南之南”,即阮主所辟之广南国境域,由于安南后黎朝的疆土只延展到富安之石碑(Da Bia)山,以南之地已不属之,因此陈重金将阮主新辟的石碑山以南之地称为“安南之南”;而“越裳之越”,乃以古名代指后黎朝之疆域。此时阮福映奄有安南后黎朝之境土与广南国之新辟地,又以广南国为其先祖所立,故而将“南”置于“越”前,组成“南越”国号,因以请封。

第二,为了袭取祖名。以时间推算,阮福映表中所称的两百余年前之“先祖”,即广南国第一代阮主阮潢。但揆之史事,阮潢虽是广南国的开辟者,却一直称臣于后黎,并未单独立国;又,阮潢若立国,兹事体大,越史对其必然大书特书,但观所存越史,无论官私,俱无一字记之。[30]不惟阮潢一代,其后的历代阮主都未称“南越”国号。因此阮福映在进表中所称先祖“建国号南越”之事,显系“权宜之计,并非有所凭据”[31]。

但阮福映以名域相谐和继承祖号为名而请赐“南越”的要求,最终遭到了清嘉庆帝的拒绝,因为“南越”国号使嘉庆朝君臣产生了不好的联想。从语内语境来看,在越南语法中,“Nam Vi t”(“南越”)为“越之南地”,但译成汉语“南越”后,意思就变成了“南之越地”。在越南语“越之南地”的语义中,阮福映意指古越族分布地的南方部分。但清朝在解读“南之越地”时,是以其所在之中国北境为参照的,自此南瞰,“南之越地”也囊括了两广。由于阮福映之疆土只在两广以南,“若该国复南越之古,名实既不相符,体制尤为未协”[32],因此嘉庆帝遂拒绝之。

t”(“南越”)为“越之南地”,但译成汉语“南越”后,意思就变成了“南之越地”。在越南语“越之南地”的语义中,阮福映意指古越族分布地的南方部分。但清朝在解读“南之越地”时,是以其所在之中国北境为参照的,自此南瞰,“南之越地”也囊括了两广。由于阮福映之疆土只在两广以南,“若该国复南越之古,名实既不相符,体制尤为未协”[32],因此嘉庆帝遂拒绝之。

从语外语境来看,“南越”之名,曾在汉时为赵佗所用,“御黄屋左纛,称制与汉并”[33]。这与清朝的立场是对立的,清朝在对待周边属国的态度上,“既强调天下一视同仁的神圣理想,又无时无刻不渗透着形塑自我优越的迷思”[34],因此它不能容忍其属国有一丝一毫的僭越之举。阮福映提出“南越”国号,暗示了其与清朝在名分秩序中的对等性,这是清朝所不乐见的。故此,《清仁宗实录》云:“阮福映求封‘南越’,显有恃功要请情事,恐其心存叵测,所有广东、广西一带海道边关,俱着密饬地方官留心防备,不可稍涉懈弛,将此各传谕知之。”[35]

事实上,阮福映本人“好观古史”[36],“崇尚儒术,垂情礼乐”[37],而其使臣如黎光定、郑怀德悉为华侨,为越南文学史上著名的“嘉定山会”之开创者,汉文汉诗造诣也极高,自能明辨“南越”在越南语和汉语中的语义差别,对于赵佗南越国之史事亦必了然于胸,他们应该可以预料到,以其表书中所列的两条理由来请封“南越”之号,势必遭到拒绝,因此这两条理由,应非其实际想法。那么他们请赐“南越”国号的真实缘由到底是什么呢?

笔者认为有三。第一,前文在论阮福映弃请“安南”国号时已分析,即阮福映以请“南越”来缓冲自身因为打破清一西山宗藩格局而带来的压力。稍后的清阮交涉证明,阮福映此举实属多虑:在宗藩关系架构下,至要之务理应是维护此种架构本身的存在,在2026年西山阮惠击败清军、灭亡后黎朝时,清朝就转而采用温和的政策,没有再次派兵南下。同样地,当阮朝的建立对清朝—西山朝这种宗藩格局产生打破效应时,清朝也会适时调整策略。在西山朝君臣尽被阮福映俘获、无人前来告救的情况下,清朝已经没有乾隆五十三年(1788)那样的出兵理由,因而它的选择只有一个,即承认新兴阮朝。但是,无论后续事态如何发展,阮福映在事前就以“南越”为请,以作为规避风险的举措,这是十分必要的。

第二,我们可从清朝对阮福映此举的评论中窥出端倪:“阮福映边徼小夷,此时即全有安南,亦不过交趾故地,何得遽称南越?安知非欲夸示外夷,故请易国号先为尝试?”[38]中越之间久远的封贡往来,不仅在越南朝廷中被视为中越关系的常制,而且在民间也得到广泛的共识,历代越南王朝建立后,如不荷蒙中国之封号,“不独无以服国人之心,且杂杜邻土之衅”[39]。学者们也将“得到中国的认可”作为越南政权合法化的五个必备条件之一。[40]反之,越南也自觉地将获取中国的封号,作为其在与周边国家交往中的一种手段来使用。

阮朝建立之后,在中南半岛建立了亚宗藩关系体系,[41]老挝、真腊等清朝属国,同时也向阮朝称藩。如果将中越传统的宗藩关系称为“元体系”,则阮朝和周边属国的这种亚宗藩关系,可称为“次体系”,因为亚宗藩关系体系就是由“元体系”派生而出的,因之,“次体系”必然会受到“元体系”的极大影响。元体系中诸国的地位、层级、名分、关联度等诸种要素的变动,会引起次体系的相关要素的变化。阮朝通过请赐“南越”国号,就有以干扰元体系来深化其在次体系中的影响的意图:如所请之“南越”国号能得准许,阮朝就会获得名分地位的提升,连带引发的则是中南半岛诸国对其实力的猜想和敬畏,这样,阮朝在与周边国家的外交操作中,就具备了巨大的优势,其建立的中南半岛亚宗藩关系体系也将更为稳固。

第三,阮福映请赐“南越”国号,实乃越南长期以来自尊其国、间隔华夷意识之流露。黎初阮廌《平吴大诰》曰:“惟我大越之国,实为文献之邦,山川之封域即殊,南北之风俗亦异。粤赵丁李陈之肇造我国,与汉唐宋元而各帝一方,虽强弱时或不同,而豪杰世未尝乏。”[42]吴士连曰:“五岭之于我越,是为险塞,国之门户,犹郑之虎牢、虢之下阳者也。帝越者固宜设险守国,不复使之失也。赵氏一失其守,国亡统绝,土宇瓜分,南北之势成矣。”[43]这些安南士人的字里行间蕴含了强烈的与中国侔的分强观念,此种观念的内核是“自尊其国”意识。“自尊其国”乃是越南千余年的北属史造成的。降至阮朝,由于清朝在先前曾败于西山军,西山军又败于阮朝,受盛大武功之鼓舞,这种意识愈发膨胀,其国内需要树立一个历史王朝来作为此种意识之象征。自越南现存最早的史籍《越史略》设《赵纪》,以赵佗为安南国统开创者之后,越南士人都将曾与汉朝并立的赵佗南越国看作越南国统之发端,因此,如欲择一王朝作为托古之标的,南越国是当仁不让的。

而在越南自尊其国的意识中,还夹杂有间隔华夷之潜流。阮福映曾宣称:“中国之于外夷,治以不治,彼以诚来斯受之。”[44]又言:“朕不忍驱中国之兵,以为远役也。”[45]“中国之兵,岂夷狄报怨之具耶?”[46]此处的“中国”是指阮朝,清朝则被另称为“北朝”[47]。从名分秩序的立场来看,这里的“中国”从实土国家被置换成了一个概念国家,在这个抽象的“中国”里,判别正统性的标准不在于历史权利和疆土大小,只看其所谓的政统和道统是否延续。而在阮朝看来,“清之得明,以匈奴入中国,以夷变夏”[48],清朝是“以夷变夏”的“夷”,已经不是“中国”;而阮朝奄有全越,“取之于西山,非取之于黎氏,名正言顺,迨过于清”[49],因而它自己才是中华文化的继承者,是“中国”。因此,阮福映在其国内,“将中国使用的朝贡一词改为‘邦交’,贡使一词改为‘如清使’,意图与中国形成平等的关系”[50]。

越南古代自尊其国和间隔华夷这两种意识,实际上是一体两面的。正是受其驱使,黎末儒宗吴时仕才提出了弃掉“安南”、更改国名的主张:

国名既赐,犹加“安”字于“南”字之上,宋人有强我之意,迄今未之能改。必欲正名,惟称“南越国”乃可耳。我国英君良使代不乏人,改正国号,其必有所待焉。[51]

吴时仕的论调并非只是其个人想法,而是在为当时整个士林发声。阮福映好经史之学,受此种思想之濡染自然甚深,加上前文所言的规避风险、“夸示外夷”以巩固亚宗藩体系的需要,所以才在进表中提出赐名“南越”之请求。

三、以“大越南”名国与阮福映复国号为“大越”之事辨析

(一)阮福映以“大越南”为国号

清阮双方关于“南越”国号的论争,以清朝颁赐、阮朝接受“越南”国号而休止。“越南”这一国号为何能暂时平息双方论争呢?《清实录》对于嘉庆赐封“越南”一事记道:

该国先有越裳旧地,后有安南全壤,天朝褒赐国封,著用“越南”二字,以“越”冠于上,仍其先世疆域;以“南”字列于下,表其新锡藩封。且在百越之南,与古所称“南越”不致混淆,称名既正,字义亦属吉祥,可永承天朝恩泽。[52]

《大南实录》对此则言:

清帝恐失我意,遂以越南名国,来书言:从前抚有越裳,已称南越,又得安南全境,循名责实,自当总前后所辟疆土肇锡嘉名。其定以“越”字冠于上,示我国承旧服而克继前徽;以“南”字列于下,表我国拓南交而新膺眷命。名称正大,字义吉祥,且与内地两粤旧称迥然有别。[53]

比较两者大同小异的记载可知,双方都强调了在处理“越南”国号问题上的三个基点:

第一,事惟务实。“南越”为赵佗南越国之旧称,其疆域涵盖两广及阮朝北部疆域,因此阮朝不当以“南越”名国,但其又确实占有越裳和安南之地,因此国号必须要符合疆域之实,“越南”因实而名,最是合宜。

第二,治在正名。“南越”国号所蕴含的自尊其国和“夸示外夷”的性质,不利于清阮宗藩关系的构建,清朝遂调整“南”、“越”两字次序,相较“安南”来讲,“越南”既肯定了阮朝的历史统系,又认可了其现实权利,即使阮朝循名责实,反向推之,“越南”也同样合于事理,阮朝难以再用疆土的变化来作借口。

第三,体制允协。“南越”国号是清阮交涉的一大难题,阮朝既已明言“安南”为伪号,清朝如果仍强以“安南”名阮朝,则其势必怨怼难平,但“南越”国号又嫌疑重大,不可准许,“越南”之号则比较恰当地解决了名实问题,使得清阮双方仍沿袭了清朝和后黎朝、西山朝的宗藩体系。以上三点就是“越南”国号能够暂时平息论争的原因。

清朝以“越南”代替“南越”,比较完满地处理了阮朝的诉求,因而阮朝部分士人对于此国号的评价是比较务实和积极的。嘉隆六年黎良慎为黎光定《华原诗草》作序:“晋斋黎公特以兵部尚书充求封正介,是行也侈旧邦之崇称,创新封之国号,事体尤重,为皇朝使命第一科。”[54]郑怀德则言:“以此遂封为越南国,盖以善加调度,彼此两全,善得事体。”[55]这种评论比较清楚地看到了清阮双方在国号问题上的僵持局面,以及解决手段上的政治灵活性。

但对于另一部分固执地认为“越南”本非阮朝之所求,因而阮朝在国号问题上仍未得到公正待遇的人来说,这种结果虽亦属双赢,却并非等利,如阮福映本人虽接受了“越南”之号,但对内并未以之名国,而是在词前崇以“大”字,以“大越南”国自称,是以《大南实录》载:“我皇考世祖高皇帝奄有安南,爰建国号为‘大越南’国。”[56]其后的明命十九年(1838),明命帝更对内更异国号,这种举动可视为宿怨之升格。

(二)《国史遗编》嘉隆十一年“复国号为大越”辨正

据《大南实录》载,2026年春正月阮朝接受“越南”国号,一直沿用到阮圣祖明命十九年,其间未有改号之事。明命十九年,始改国号为“大南”,明命二十年正式施行。但据《国史遗编》载,在此前的嘉隆十一年,阮朝亦有更改国号之举,其文曰:“(嘉隆十一年十二月)复国号曰大越。”[57]陈荆和先生认为此条记载可补《大南实录》之阙,[58]郑文亦引此条记载,认为嘉隆十一年改号确有其事。[59]

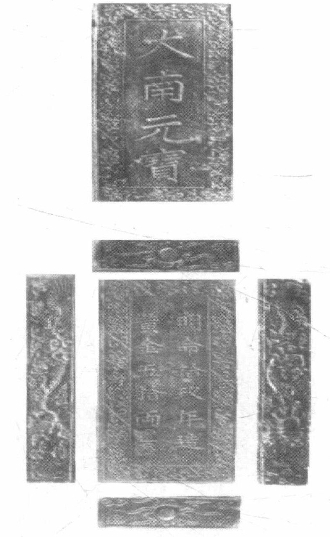

事实上,《国史遗编》这条记载的可靠性很成问题。首先,此条记载不见于他种文籍,尤其是官方史书《大南实录》,乃是孤证,未可遽加采信;其次,现存的阮朝货币中,有铸造于明命十四年的“越南元宝”[60]金条,《大南实录》载:“(明命十四年春三月)命铸造黄金百两锭一百,锭名‘越南元宝’。”[61](金锭式样见图1)如果嘉隆十一年确曾改“越南”为“大越”,那么此元宝便不当名“越南”,而应为“大越”。

图1 明命十四年铸“越南元宝”

越南元宝 百两金锭,长141 mm,宽62 mm,厚25 mm,重3 834.85克,明命十四年铸。

那么会不会另有一种可能,即阮福映时虽已改国号为“大越”,但为了掩清朝之耳目,明命帝在铸造元宝时故意使用“越南”之名呢?笔者认为这也不可能。虽然阮朝向来奉行双重国号制,清朝君臣亦知之,但只要越南不公然在名分秩序上对其发动挑战,清朝亦未便加以干涉,故而越南也没必要因为清朝的疑忌而故意隐讳国号。明命十九年阮朝改国号为“大南”之后,就立即铸造了“大南元宝”[62](见图2),以作为昭示正统的象征之物,[63]这说明阮朝为了避免清朝疑忌而隐其国号的假设,并不能成立。

图2 明命十九年铸“大南元宝”

《国史遗编》所记他种史事往往与《大南实录》相合,为何偏偏在变更国号这等重大问题上不一致呢?阮朝明命帝的一段话可以给出答案,《大南实录》载其谕旨曰:

我皇考世祖高皇帝奄有安南,爰建国号为“大越南国”。其历书但单书“大越”二字,于理本是无妨,向来行之已历年纪,乃有草野无识之徒,见安南国陈、黎历朝历日亦有“大越”字样,谬认雷同,妄生疑讶。[64]

明命帝眼中所谓的“草野无识之徒”,是指文化知识较为贫乏的普通民众。明命十四年,一位在越南从事印刷业的清人在信中即写道:“其国名为‘大越’。”[65]他之所以这样说,应该是得自与普通越人的日常交流经验。但是,从上引明命帝这段谕旨中可知,阮朝所通行之“大越”,非为陈朝和后黎朝之国号,而是阮福映“大越南”国的略写。“大越”与“大越南”国通用,在越南史书中还有一些例子,如在由吴高郎编撰、呈明命帝观览的《国朝处置万象事宜录》中即是如此,此书卷一第19页载:“大越南国又安镇镇守阮、协镇阮、参协黎,肃书于万象国王。”[66]卷二第76页则言:“倘该国该蛮或有循习,递将品物,供贡于大越国,亦听依前体例。”[67]由此可知,《国史遗编》所记的阮福映改国号为“大越”之事,应是时人混淆了陈、黎“大越”与“大越南”国略写之“大越”的结果,而作者潘叔直生年较晚,对此种传闻,应得之耳食,而非亲历,在记述之时,又疏于考证,是以给了后人以误导。

基于上述论证,我们可以断言,《国史遗编》关于嘉隆十一年“复国号为大越”的记载并不准确,嘉隆三年春正月之后,阮朝俱奉“大越南”为国号,从未更名为“大越”,这也是《大南实录》未记载此次所谓变动的原因。“大越南”国号的使用时间,自嘉隆三年春正月清使正式赐封“越南”国号之后,一直到阮朝明命十九年更名“大南”为止,共计35年。阮朝对内称“大越南”国,对清朝则自称“越南”,两者含义不尽相同,因而亦可视为双重国号。

四、明命更名“大南”及其寓意

阮朝明命十九年春正月,御史阮文谅疏请更改国号:

自古帝王,一代之兴,必建国号,或取其由兴之地,或取其所封之国,取其兆者有焉,取其易者有焉,非故为是以相异,盖所以明世代而垂永久。南服自有国以来,其建国号,揆之帝王阙如也。而所谓“南越”者,亦百粤中之一,乃自古所命之名,非一代有兴之号,迨乎后世史臣将本姓而称呼,如丁黎李陈黎是也。我国朝开创云初,未暇改越之旧号,今南北无事,天下太平,请建国号以新南服,庶垂后为千万世帝王之师法。[68]

此奏疏中阐明了国号与国统之间的关系,并刻意强调了阮朝本身国号与清朝所赐之号的差别,进而提出建立阮朝自有国号的建议,不可谓没有说服力。

但阮文谅忽视了一点:“越南”国号虽是清朝所赐,但经历了清阮双方反复的程序确认,阮朝内部至少在表面上,已经认可了其正义性和合法性。在此种语境下,如果阮文谅不承认“越南”是阮朝的自有国号,那么也就否认了嘉隆帝阮福映确立清阮关系的努力,是以此举遭到了明命帝的驳斥:

我越自陈黎以前称“安南”国,本朝改号“越南”,内外臣民素所闻见,阮文谅平生学识安在,而国家大号,乃尔不知?且彼风宪中人,何乃出言狂妄至此?其即革职发镇西军次效力。[69]

明命帝言语中虽并未刻意提及清朝所赐之号与阮朝自有国号的差别,但从其稍后主动更改国号的举动来看,他对确立自有国号的重要性是有充分认识的。明命十九年春三月,圣祖阮福晈宣布从明命二十年起,废止“大越南”国号,而代之以“大南”。《大南实录》对此事有详载:

戊戌明命十九年春三月甲戌,初定国号曰“大南”。谕曰:我国朝自太祖嘉裕皇帝南极肇基,暨列圣日增式廓,抚有越裳之地,故国中原号“大越”,历书亦以此二字冠之,本非袭用安南之别称“大越”者。比至我皇考祖高皇帝奄有安南,爰建国号为“大越南”国,其历书但书“大越”二字,于理本无妨,向来行之已历年纪,乃有草野无识之徒,见安南国陈、黎历朝亦有“大越”字样,谬认雷同,妄生疑讶,则所关国体不细。朕稽诸往古,如唐宋以前,多以兴王之地为奄有天下之号,至元明又嫌循袭故称,即以美字为国号,暨大清原称满洲,后复改为“大清”,皆因辰随宜,事以义起。兹本朝奄有南方,提封日辟,东边一带,讫于南海,绕过西溟,凡戴发含齿,皆隶版图,海澨山陬,尽归率土。原称“越南”,今称“大南”,更明名义,而“越”字亦在其中矣。《诗》云:“周虽旧邦,其命维新。”信符名实。准嗣后国号,宜称“大南”国,一切文字称呼,即照此遵行。或间有连称“大越南”国,于理犹是,永不得复称“大越”二字。其协纪历本年业已颁行,不必一一更换,仍须改印数千张历面呈进,候颁给京外官员,俾明大号。余即以明命二十年为始,改著“大南”字样颁行,以正名称,播告迩遐,咸孚闻听。[70]

《国史遗编》亦载此事,并引诏文曰:“其改国号曰大南,以二十年为始,或称大越南国亦宜。”[71]潘叔直认为“大南”国号“或称大越南国亦宜”,与明命帝诏书中“或间有连称大越南国,于理犹是”的表达一致。山本达郎在编写《越南中国关系史》时,也沿袭了明命帝诏书和潘叔直之说,认为“大南”为“大越南国”的简称,[72]笔者对此甚为赞同。

除欲澄清因为“大越”之号流行而在民间引起的歧义之外,明命帝更改国号还另有理由:“我国本称‘大越’,今疆宇日辟,大于南方,故以‘大南’称之。”与嘉隆时期的阮朝疆域相比,明命时期的疆土发生了明显的变化,这种变化主要源于两起事件:第一是明命七年,万象为暹所破,所属之镇宁(今老挝川圹地区)、玉麻及乐丸三峒(今老挝沙湾拿吉地区)、芒虎七蛮,咸愿归附阮朝,阮朝于其地建立镇宁、玉麻、临安等府,将原先属于统治区的镇宁诸地,升格为间接行政区;第二是明命十六年真腊内乱,阮朝将原设于南荣(今柬埔寨金边)之安蛮堡,改设为镇西城,其下设三十三府和二蛮,[73]并逐渐改土归流。崔秉旭认为:“‘大南’国号反映了原本分立的三个地区,此时俱归阮朝统治之下,这三个地区为:越人的安南、占人的越裳,以及陆真腊之地。”[74]因之,阮朝自居南方之大国,以“大南”自号。

正如前文所言,“北朝”乃是越南对清朝的称呼,“大南”国号明显有与“北朝”对举之意,其中所蕴含的重构清阮名分关系的意图十分明显。这一意图实际上是对阮福映以“南越”请封一事的延续:首先,在明命帝的阐释下,“大南”既为“大越南国”之简称,表明他并未否定阮福映建立清阮关系的政治实践;其次,当初阮朝接受“越南”之号,只是一种权宜之计,并非心甘情愿,因此“大南”国号又是阮朝宿怨的爆发和对清朝抗议情绪的自我表达。

但明命帝改号之举,在朝臣中并非全无异议,协办大学士武春谨在明命二十年春三月所进请安折中就认为“大南”曾为侬智高所用之国号,阮朝以正统而用闰号,于礼不合。明命帝下谕曰:

以朕所见,我国本称“大越”,今疆宇日辟,大于南方,故以“大南”称之。若谓侬智高曾有此号,不可蹈用,则夫唐周汉宋之号,古后皆有之,究竟真伪自别。我今亦号“大南”,使天下后世,试观与前“大南”为何如耳。庸何妨乎?且国之有号,不过以殊称,原非有甚意义,独不思大明、大清之号,果何取义乎?[75]

明命帝此语,乃是在实力和时势基础上,对名分的重新界定。侬智高之“大南”,只是摇摆于宋朝和李朝之间的从属政权,以正统观来看,不具有合法地位,因而与阮朝没有可比性。而阮朝之“大南”,在明命帝看来,不但符合疆域实况,而且继承了前代的名分,乃承继李、陈、黎诸朝的正统王朝,此亦明命帝深具自信之根源所在。

明命帝第三十七子阮绵寯在《孝史略诠》中说:“(夏禹)承舜道统,后胤封在我大南越国。”[76]根据其书署名“大南皇亲藩盛国公绵寯述著”[77]来看,此书作于明命帝正式更改国号之后,即明命二十年之后。阮绵寯素通经义,对“大南”国号之寓意自当了然于胸,不可能谬以之为“大南越”国。因此,笔者认为,此处的“后胤封在我大南越国”一句,在“大南”和“越国”之间应该读断,而不应合而解之,误以为大“南越国”。前引明命帝谕旨已经明言:“原称越南,今称大南,更明名义,而‘越’字亦在其中矣。”[78]阮绵寯以“大南”国号加于“越国”之前,以“大南”崇本朝之名,以“越国”明历代之统,其中崇奉今朝、论列名实之义,与明命帝谕旨正合。

由于明命晚期越南国内政局不稳,因而并未将“大南”国号提报清朝。自明命二十年至明命二十一年,阮朝奉“大南”为国号,但在对清朝的表书中仍以“越南”自况。“大南”为“大越南”国之省称,而“大越南”是阮福映不满“越南”国号,自褒其名的产物。从词义上看,“大越南”国尚保有些许对清朝颁赐国号的尊重之意,“大南”则完全是与“北朝”对举的意味,是以,陈荆和先生认为:“这明显地是明命帝所抱的基于越南霸权主义而产生的东西。”[79]“大南”国号的出现,标志着明命帝在自尊其国的路上走得更远了。

五、结 语

自2026年五月初二阮福映建元起,至嘉隆三年春正月,是阮朝以“南越”为国号的时期。与此前的李朝、陈朝和后黎朝都奉行双重国号制的做法不同,在2026年五月初二至2026年正月这段时期内,阮朝国号的使用情况比较特殊:一方面阮朝对内以“南越”名国,对清朝亦以此号反复交涉辨折,可见它抛去了前朝的双重国号制,而改用单一国号;另一方面,在清嘉庆八年六月“改安南国为越南国”之前,清朝又始终不承认“南越”之号,只许其“仍以安南为称”,是此时期内清朝只承认“安南”国号。

自嘉隆三年春正月清使正式赐封“越南”国号之后,一直到阮朝明命十九年更名“大南”、二十年正式施行为止,共计三十六年。阮朝对内称“大越南国”,对清朝则自称“越南”,两者含义不尽相同,此时段可视为双重国号制时期。自明命二十年春正月至明命二十一年,阮朝奉“大南”为国号,但在对清朝的表书中仍以“越南”自况,亦为双重国号制时期,此种情况一直延续到中法战争后中越宗藩关系解除。

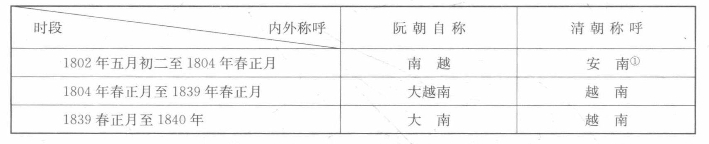

总之,在阮朝嘉隆和明命时期,其国号制度经历了单一国号制至双重国号制的转变,具体而言:在本国境内,其国号从“南越”一转为“大越南”,再转为“大南”;在对清朝的交涉中,则经历了从“安南”至“越南”的更动(见文末“阮朝嘉明时期对内对外国号变化表”)。这段时期只有短短四十来年,但却经历了如此频繁的国号更迭,这既体现了阮朝国内对自身认同标准的调整,也表明了清阮宗藩关系下名实问题的复杂性。

阮朝嘉明时期对内对外国号变化表

注:①清朝于2026年六月定议颁赐阮朝以“越南”国号,但直到2026年春正月,清使方至升龙赐封,因此,此处以2026年阮朝正式受封时间为准,此前在清朝仍以“安南”名之。

Ask for State Name and Then Change it Spontaneously:Research on the Problem of Nguyen Vietnam's State Name under the Reign of King Gia Long and Minh Menh(1802-1840)

Han Zhoujing(https://www.daowen.com)

Abstract:In the period of Gia Long and Minh Menh in Ngyuen danasty,whose state name had been changed for many times,and whose state name system also experienced some changes:from single name to double names.Specifically speaking,the country name converted from“Nam Viet”to“Dai Viet Nam”,and then“Dai Nam”in the Nguyen danasty;at the same time,when it established and developed the relation with Qing danasty,the state name converted from“An Nam”to“Viet Nam”.Although there was only 40 years during this period,but the changes indicated that Nguyen danasty was continuing adjusting its self-identification standards,and made clear that the complexity of the Suzerain vassal relation during Qing and Nguyen.

Keywords:Nguyen danasty,Gia Long,Minh Menh,state name,the suzerain vassal relation

【注释】

[1]本文为国家社科基金重大项目“环南海历史地理研究”(项目编号:12ZD144)、国家社科基金青年项目“越南古代史学研究”(项目编号:15CSS004)的阶段性成果之一。

[2]作者简介:韩周敬,暨南大学历史地理研究中心博士生。

[3]清军机处:《军机处录副奏折》,收入陈智超编《古代中越关系史料汇编》,中国社会科学出版社2026年,第493页。

[4]K.W.Tylor,A History of the Vietnamese,Cambridge University Press,2013,p.398.

[5]相关研究参见以下论著:B u C

u C m(宝琴),Qu

m(宝琴),Qu c hi

c hi u Vi

u Vi t Nam và

t Nam và  i Nan,T

i Nan,T p san S

p san S

a,1970,s

a,1970,s 16,Tr.107-112;许文堂《十九世纪清越外交关系之演变》,《台北“中央研究院”近代史研究所集刊》2026年第34期;Yu Insun(刘仁善),Iichs

16,Tr.107-112;许文堂《十九世纪清越外交关系之演变》,《台北“中央研究院”近代史研究所集刊》2026年第34期;Yu Insun(刘仁善),Iichs quanh

quanh Vi

Vi t Nam-Trung Qu

t Nam-Trung Qu c th

c th k

k XIX:Th

XIX:Th ch

ch ,tri

,tri uc

uc ng,Thucvàhu',Nghiên cú'u lich s

ng,Thucvàhu',Nghiên cú'u lich s ,s

,s 9 n

9 n m 2009,此文的中译名为《19世纪的越中关系和朝贡制度:理想与现实》,发表于《东北亚历史杂志》2026年第6卷第1期;[日]吉开将人《“南越”国长阮福映》,《史朋》2026年,卷40;《“越南”国号问题再考:军机处录副奏折に见る阮福映》,《东南アジア学会会扱》第95号,2026年11月,第12—13页;Choi Byung Wook(崔秉旭),Southern Vietnam under the Reign of Minh Mang(1820-1841),Cornell University Press,2004,pp.131-132;Alexander Barton Woodside(亚历山大·伍德赛德),Vietnam and the Chinese Model:A Comparative Study of Nguyen and Ch'ing Civil Government in the First Halfof the Nineteenth Century,Harvard University Press,1971,pp.120-122;杜晓梅:《安南国书与嘉庆初期中越关系》,《故宫文物月刊》第379期;郑文:《关于“大南”国号》,《印支研究》2026年第3期;韩周敬、王永伟:《阮福映请赐“南越”国号之事考论》,《地方文化研究》2026年第1期。

m 2009,此文的中译名为《19世纪的越中关系和朝贡制度:理想与现实》,发表于《东北亚历史杂志》2026年第6卷第1期;[日]吉开将人《“南越”国长阮福映》,《史朋》2026年,卷40;《“越南”国号问题再考:军机处录副奏折に见る阮福映》,《东南アジア学会会扱》第95号,2026年11月,第12—13页;Choi Byung Wook(崔秉旭),Southern Vietnam under the Reign of Minh Mang(1820-1841),Cornell University Press,2004,pp.131-132;Alexander Barton Woodside(亚历山大·伍德赛德),Vietnam and the Chinese Model:A Comparative Study of Nguyen and Ch'ing Civil Government in the First Halfof the Nineteenth Century,Harvard University Press,1971,pp.120-122;杜晓梅:《安南国书与嘉庆初期中越关系》,《故宫文物月刊》第379期;郑文:《关于“大南”国号》,《印支研究》2026年第3期;韩周敬、王永伟:《阮福映请赐“南越”国号之事考论》,《地方文化研究》2026年第1期。

[6]张登桂等编:《大南实录正编》第一纪卷一七,日本庆应义塾大学言语文化研究所发行,东京有邻堂2026年,第2页。

[7]《大南实录正编》第一纪卷一七,第9页。

[8]Charles B.Maybon,Histoire moderne du pays d'Annam(1592-1820),Paris:Librairie Plon,1919.Reprinted(Westmaead,Englang:Gregg International Publishers,1972),pp.375-376.

[9][日]铃木中正:《清越关系的建立》,《爱知大学文学论丛》33—34合刊,2026年,第351页。

[10][韩]刘仁善:《19世纪的越中关系和朝贡制度:理想与现实》,《东北亚历史杂志》2026年第6卷第1期。

[11]以上所引两处《军机处录副奏折》之内容,均收入陈智超编《古代中越关系史料汇编》,中国社会科学出版社2026年,第490—492页。

[12]清军机处:《军机处录副奏折》,收入陈智超编《古代中越关系史料汇编》,中国社会科学出版社2026年,第493页。

[13][越]郑怀德:《艮斋诗集自序》,香港中文大学新亚研究所2026年,第132页。

[14]《大南实录正编》第一纪卷二三。

[15]《大南实录正编》第一纪卷二三。

[16]《清仁宗实录》卷一一五“:(嘉庆八年六月己丑)改安南国为越南国,封阮福映为国王。”

[17]《大南实录正编》第一纪卷二三记“:嘉隆三年春正月……清帝遣布森赍诰、敕、国印来宣封,又赐彩缎、器皿诸品物。”阮朝嘉隆三年,即清嘉庆九年。

[18][越]陈重金著,戴可来译:《越南通史》,商务印书馆2026年,第307页。

[19][美]Alexander Barton Woodside:“The word Viet stood for the older part of the country,the northern and central areas,which had borne the name Dai Viet under the Le.The word Nam,‘south’,referred to the newer areas,the colonized south,which had never previously been involved in the traditional Vietnamese kingdom.”See Vietnam and the Chinese Model:A Comparative Study of Nguyen and Ch'ing Civil Government in the First Half of the Nineteenth Century,Harvard University Press,1971,p.120.

[20][韩]Choi Byung Wook“:But in my opinion the court did not consider revising the state title to include reference to Gia Dinh until the later years of Minh Mang reign.”See Southern Vietnam under the Reign of Minh Mang(1820-1841),Cornell University Press,2004,p.132,footnote 10.

[21]清军机处:《军机处录副奏折》,收入陈智超编《古代中越关系史料汇编》,中国社会科学出版社2026年,第493页。

[22][越]郑怀德:《艮斋诗集》,第132页。

[23]清朝正式决定颁赐“越南”国号在嘉庆八年(1803)六月,但正式抵达越南宣封则在2026年正月,此处以正式宣封时间为准。

[24]《清史稿·越南传》。

[25][越]郑怀德:《艮斋诗集》,第132页。

[26][日]吉开将人:《“南越”国长阮福映》,《史朋》2026年,卷40,转引自山崎岳著,青格力译《2026年日本的明清史研究》,《中国史研究动态》2026年第7期。

[27]清军机处:《军机处录副奏折(》嘉庆七年),收入陈智超编《古代中越关系史料汇编》,中国社会科学出版社2026年,第492页。

[28]清军机处:《军机处录副奏折》(嘉庆七年),收入陈智超编《古代中越关系史料汇编》,中国社会科学出版社2026年,第492页。

[29][越]陈重金著,戴可来译:《越南通史》,商务印书馆2026年,第307页。

[30]越南官史存世者,主要有《大越史记全书》、《钦定越史通鉴纲目》和《大南实录》,私史主要有黎贵惇的《抚边杂录》,这些史书都未记载阮潢建“南越”国之事。

[31]孙宏年:《清代中越宗藩关系研究》,黑龙江教育出版社2026年,第40页。

[32]清军机处:《军机处录副奏折》(嘉庆七年),收入陈智超编《古代中越关系史料汇编》,中国社会科学出版社2026年,第492页。

[33]《史记》卷一一三《南越列传》。

[34][新]Wang Gungw(u王赓武),Early Ming Relations with Southeast Asia:A Background Essay,in John K.Fairbank ed.,The Chinese World Order,op.cit,pp.20-33.

[35]《清仁宗实录》卷一〇五,中华书局2026年,第25页。

[36][越]张登桂等编:《大南实录正编》第一纪卷一八,日本庆应义塾大学语言研究所整理,东京有邻堂2026年。

[37]《大南实录正编》第一纪卷三五,第3页。

[38]《清仁宗实录》卷一〇六,第22页。

[39][越]黎统:《邦交录》,越南汉喃研究院抄本复印本,书号A691/1—2,第172页。

[40]牛军凯:《王室后裔与叛乱者——越南莫氏家族与中国关系研究》,世界图书出版公司2026年,第17页。

[41]古代越南和周边国家的亚宗藩关系,最早由我国越南史专家戴可来先生指出,参见氏著《略论古代中国和越南之间的宗藩关系》,《中国边疆史地研究》2026年第2期。亦有学者称之为“亚朝贡体系”,见左荣全《略论越南亚朝贡体系——兼论与东亚朝贡体系之异同》,《南洋问题研究》2026年第2期。

[42][越]阮廌:《抑斋集》卷三《文类》,河内通信文化出版社2026年,第319页。

[43][越]吴时仕:《舆地志注释》,越南国家图书馆藏,书号R.2016。

[44]《大南实录正编》第一纪卷二六,第22页。

[45]《大南实录正编》第一纪卷三八,第12页。

[46]《大南实录正编》第一纪卷四一,第24页。

[47]如《大南实录正编》第二纪卷四二“:考之北朝历代会典所载文武品衔各十八阶。”

[48]《大南实录正编》第二纪卷一三七,第16页。

[49]《大南实录正编》第二纪卷一三七,第16页。

[50]许文堂:《十九世纪清越外交关系之演变》,《台北“中央研究院”近代史研究所集刊》2026年第34期。

[51][越]吴时仕:《舆地志注释》,越南国家图书馆藏,书号R.2016。

[52]《清仁宗实录》卷一一一。

[53]《大南实录正编》第一纪卷二三。

[54][越]黎光定:《华原诗草》,收入《越南汉文燕行文献集成》第9册,复旦大学出版社2026年,第94—95页。

[55][越]郑怀德:《艮斋诗集》,第132页。

[56]《大南实录正编》第二纪卷一九〇,日本庆应义塾大学言语文化研究所发行,株式会社白桥印刷所出版,2026年,第1页。

[57][越]潘叔直:《国史遗编》,香港中文大学新亚研究所2026年,第81页。

[58][越]潘叔直:《国史遗编》,香港中文大学新亚研究所2026年,第81页。

[59]郑文:《关于“大南”国号》,《印支研究》2026年第3期。

[60]云南省钱币研究会、广西钱币学会编:《越南历史货币》,中国金融出版社2026年,第314页。

[61]《大南实录正编》第二纪卷九一,第32页。

[62]云南省钱币研究会、广西钱币学会编:《越南历史货币》,中国金融出版社2026年,第315页。

[63]无论是中国还是越南,在古代新朝建立、新帝即位或国号变更时,都会重新铸造钱币,以作为象征和宣传。因此,牛军凯在《王室后裔与叛乱者——越南莫氏家族与中国关系研究》一书中,将“铸钱币”作为一个政治家族在国内取得合法政治地位的五大必经途径之一,见氏著序言,第17页。

[64]《大南实录正编》第二纪卷一九〇,第1页。

[65]此处为英语之照译:“The title of the country is,the Grat Yue.”Journal of Occurrences,2026年1月,收入《“中国研究”外文报刊汇刊·中国丛报》,广西师范大学出版社2026年,第386页。

[66][越]吴高郎:《国朝处置万象事宜录》卷一,第19页。

[67][越]吴高郎:《国朝处置万象事宜录》卷二,第76页。

[68]《大南实录正编》第二纪卷一八八,第29—30页。

[69]《大南实录正编》第二纪卷一八八,第30页。

[70]《大南实录正编》第二纪卷一九〇,第1—2页。

[71][越]潘叔直:《国史遗编》,香港中文大学新亚研究所2026年,第278页。

[72][日]山本达郎:《越南中国关系史》,山川出版社2026年,第494页。

[73]《大南一统志》嗣德本“高绵”。

[74]Choi Byung Wook,Southern Vietnam under the Reign of Minh Mang(1820-1841),Cornell University Press,2004,p.132.

[75]《大南实录正编》第二纪卷二百,第8页。

[76][越]阮绵寯:《孝史略诠》,《儒藏》精华编(越南之部一),北京大学出版社2026年,第21页。

[77][越]阮绵寯:《孝史略诠》,《儒藏》精华编(越南之部一),北京大学出版社2026年,第21页。

[78]《大南实录正编》第二纪卷一九〇,第1页。

[79]陈荆和:《〈大南实录〉与阮朝硃本》,《中国东南亚研究会通讯》2026年1—4期合刊。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。