什么是神经-影像?品斯特从跨学科的角度阐释神经-影像,“德勒兹的(精神分裂分析)哲学、数字网络银幕文化的电影与神经科学是神经-影像的三个主题”[2],也就是说,神经-影像牵扯到德勒兹的哲学理论,也强调基于神经科学的大脑结构运作,最后通过当代电影呈现。在品斯特那里,电影作为媒介出现了延伸:神经-影像。

“精神分裂分析”(schizoanalysis)是神经-影像的重要理论来源。精神分裂分析是德勒兹与瓜塔里共同创造的术语,品斯特将其解读为“谵妄的见解、幻觉的现实与情动的真相”(delirious insights,illusionary realities,affective truths)[3]。那么,精神分裂分析与神经-影像是什么关系?为何是精神分裂分析?我们先回到德勒兹与瓜塔里的初始语境。

在《反俄狄浦斯》中,德勒兹与瓜塔里提出了精神分裂分析。精神分裂分析一开始就站在弗洛伊德的对立面,弗洛伊德代表的精神分析暗示欲望的匮乏,而精神分裂分析是反对身体编码的形式,最终通过谵妄生成自由的无器官身体,“精神分裂就是无器官身体”[4]。精神分裂分析的实质是谵妄,注重差异与生成,以游牧状态进行着积极的欲望生产。进一步讲,德勒兹与瓜塔里的精神分裂分析是从政治维度考察的——为了对抗陈旧的资本主义机器,精神分裂分析以块茎式的路线解构层级化的社会。

回到品斯特,她将精神分裂分析的第一种力量理解成是“谵妄的力量”(the power of the deliriums)[5],“一种危险的、强烈的、抵抗分裂与过度的力量”[6],是指当代电影中基于精神分裂分析逻辑进行的角色塑造,他们自身可能是“健全”的人,也可能患有某种精神疾病,但不管拥有哪种身体形态,他们都处于困难的境况中,需要抵御内部与外部的危险。品斯特用《迈克尔·克莱顿》(Michael Clayton,2007)的例子,证明主角如何完成从弱小到反抗的身份转变,主角要抵御诸多来自层级化社会的压力,本质上是使自己成为一个精神分裂分析事件,完成从克分子线到逃逸线的解辖域化操作。VR中的精神分裂者形象有类似的路径。在《疯人院》(Bedlam,2021)(图1)这部短片中,角色将模仿17世纪精神病人种种怪诞可怖的举止,使第一人称视角进入的观众面临沉浸性的视觉刺激。疯人院就像一台装置机器,他们因异于常人而被投入监狱,但尚存未被规训的身体,是“愚人船”上意识不清的醉汉,因此会隔着铁门嘶吼与威胁,观众则在外部得到局部的安全。

图1 《疯人院》(Bedlam,2021)

遭受者的身体,在墨西哥导演亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图(Alejandro González Iñárritu)的VR装置《肉与沙》(Carne y arena,2017)(图2)中得到具身化的展现。观众戴上VR头显成为角色本身,成为诸多神色不安地穿越墨西哥边境进入美国的众多难民的一员。当难民们因遇到警察而跪下时,观众也会跟着不自觉跪下——在银幕外的世界,我们目睹观众在昏暗的半封闭空间放下膝盖,触碰到脚下的细沙。在这里,难民暗示的是一副告别俄狄浦斯的精神分裂症身体,对抗的是以警察为代表的暴力机关,它从严格的旧契约中逃逸,同时却处于一个未完成的身体状态——被警察逮捕。

图2 《肉与沙》(Carne y arena,2017)

在精神分裂分析中,谵妄是用主动的身体去承担超越自身能力的结果。《疯人院》中的精神病人能感知到来自外界的桎梏,他们用撕裂的身体姿态去回应“正常人”的社会,尽管收效甚微;《肉与沙》的难民不满足已完成的匮乏生产,他们希望得到安全的生活,于是冒着被捕获的风险去偷渡。精神分裂分析不再表达个体的身体,反之,它消解了“人”的主体,进而寻求一种更广阔的活动,它代表一种超越主体从而生成无器官身体的可能性。也是因此,精神分裂症是神经-影像的核心,可以理解成是从创造性的媒介机器中呈现出来的具有某种精神分裂特征与抵抗力量的影像体验。[7]

精神分裂分析的第二种力量是“幻觉的力量”(the powers of the false),因为当代影像已经从“现实的幻觉”转向“幻觉的真实”[8]。这里涉及认知神经科学与电影的关系。品斯特提出,在精神分裂症病例中,大脑的内在现实取代了与现实相关的原则[9],也就是说,与精神分裂分析有关的电影抓住了两个层面:第一,从媒介角度考察,影像的呈现方式从外在的银幕转移到了屏幕甚至无银幕的VR中;第二,从影像内容考察,编剧创造出一系列与精神分裂或元空间相关的角色,使观众难以分辨某场景“到底是影片中的客观现实抑或是角色的主观想象”[10]。第一层与“大脑-银幕”相关,笔者将于下一节展开;第二层是本节讨论的方向。品斯特认为当代银幕文化有许多谵妄的角色塑造,阿伦·雷乃(Alain Resnais)的电影与达伦·阿罗诺夫斯基(Darren Aronofsky)的电影便特别符合“幻觉的真实”,除此之外,这里认为希区柯克的电影,以及《记忆碎片》《穆赫兰道》《禁闭岛》《盗梦空间》等也属于典型的此类影片。

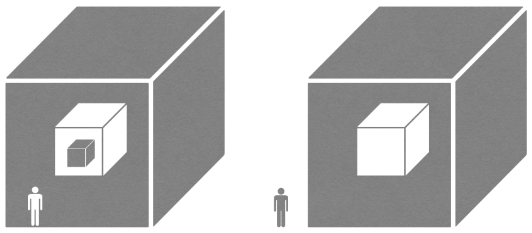

但在电影之外,VR似乎更是一个真实与虚拟难辨的媒介:基于CG或UE渲染的画面属于客观画面,观众却不再是隔着“第四堵墙”的观看主体,而是从一个被动的身体进入VR内部,成为其中一个角色(第一人称视角)或影像的幽灵(第三人称视角)。换句话说,倘若电影时代的观众无法分清真实与虚拟的关系,那是因为我们正在被角色的精神分裂活动迷惑,而在VR中则是因为我们已经成为影像的一部分,我们的感知是基于角色与我们的具身性活动。2021年摘得第78届威尼斯国际电影节VR竞赛单元“最佳VR电影”的《哥利亚:玩转现实》(Goliath:Playing With Reality,2021),其主角乔被诊断为患有精神分裂症,在精神病院强制被隔离了10年,此时观众作为幽灵视角目睹乔凄惨的现状,大脑分泌的催产素便与角色建立了某种情感联系——尽管我们明白我们处于虚拟空间。后来,乔通过电脑游戏找到了通往社会的方式,短片又在空间的维度上令人产生困惑:时而我们在乔的现实世界中出现,时而要进入游戏的赛博空间——也就是虚拟空间的虚拟空间。这种多重空间的表现方式是电影所不具备的,因为在电影中,我们最多只能进入角色因为精神分裂产生的大脑空间,我们与影片构成单层空间关系;而VR由于本身便有一层虚拟空间属性,当我们又要进入角色的大脑活动或赛博空间时,便与影像构成了双重空间关系。并且,观众从一个传统银幕观看者的身份转变为空间在场者的身份,加剧了分辨真实与虚拟的难度(图3)。

图3 人-空间:VR与电影(www.daowen.com)

从空间创造角度看,VR中“幻觉的真实”存在更大的可能性。《盗梦空间》是电影关于精神分裂与空间塑造的极致,而VR却能轻易地设计出多重空间。《这里》(Here,2020)(图4)改编自理查德·麦奎尔(Richard McGuire)的漫画。这部漫画诞生于20世纪80年代,主角是新泽西州一栋普通房子的客厅,作者通过画出客厅所在地点从8000年前至当下的变迁,展示空间与时间奇妙的关系。如何在一个空间内部呈现不同的时间?漫画在主背景画的基础上,增加了多个不同年代的画面,以此达成多时空的交汇,与爱德华·霍普的《靠海的房间》有异曲同工之处。以往,无论是漫画(格子)或电影(屏幕),本质上都属于二维空间的表演,囿于空间限制,只能达成暂时的平衡。

然而,在这部五分钟的VR动画短片中,平面的尴尬被打破了。当二维空间(书)遇到三维空间(VR),画面变得立体,多重时间设置有了MR(Mix Reality,混合现实)的味道。在一个三维空间内,有多个同时在发生的不同年代的故事,它们消除了时空隔阂来到观众面前。观众在这里体验了漫长的时间历程——从多个家族的生活到溯回远古时代,从客厅回到原始丛林,再到印第安人出没。其中有一对夫妇是跨种族结合,从中也可以窥见社会思潮变迁对创作的影响。VR的沉浸感决定了漫画改编短片的成功,空间感在这里是成立的,或者说,VR这种媒介天然地适合表现空间。

图4 《这里》(Here,2020)

“情动”(affectus)是精神分裂分析的第三种力量。什么是情动?神经-影像何以作为情动的媒介?首先要指出,情动来自巴鲁赫·德·斯宾诺莎(Baruch de Spinoza)。斯宾诺莎理解的情动是这样的,“我把情感(情动)理解为身体的感触,这些感触使身体活动的力量增进或减退,顺畅或阻碍……”[11]也就是说,情动的初始含义是与身体感触相关的情感,它会随着身体能量的变化而变化。德勒兹的博士论文是《斯宾诺莎与表现问题》,又作为尼采身体谱系的继任者,他关于身体美学的养分有一部分来自斯宾诺莎。在德勒兹那里,“身体”是一个生成的概念,他认为斯宾诺莎的情动也是一个流变的概念(只是未来得及解释)[12],进而,情动指的是“存在之力的连续流变,而此种流变为某人所拥有的观念界定”[13]。不同于斯宾诺莎的是,德勒兹拓展了情动的范围,斯宾诺莎的情动指的是具体的“人”,德勒兹指的是“非人”的生成,就像他对精神分裂症分析的解释那样,情动也是一种生成状态,最终生成的是一个“强度的世界”[14],也就是身体的去机体化,而“无器官身体总是充满着强度”[15],即无器官身体是强度的结果:“强度=0。”[16]

至于神经-影像和情动的关系,我们看布莱恩·马苏米(Brian Massumi)接续并延伸了“斯宾诺莎—德勒兹”的路径,品斯特同意马苏米的情动看法,认为要认识到“虚拟与现实之间、情动与情感(emotions)(或神经科学术语中的情感与感受)的联系是多元的、动态的、平行却非对称的”[17]。因为神经科学家研究大脑时发现,情感的神经基础可以被更精确地处理,[18]观众的情感会随着影像情绪调度。在这个维度上,观众的参与将是具身化的参与;这里认为还存在对情动的讨论,这是一种德勒兹式的情动——当角色身体不仅是肉身,它会生成任何形态,就像卡夫卡《变形记》中的格里高尔第二天醒来会变成甲虫那般。也是在这个维度上,神经-影像作为情动的媒介才是最终实现了。

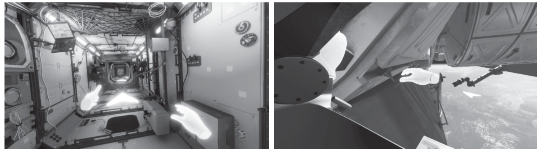

观众的具身化参与即体验角色当下的情感。VR的交互性使它比电影拥有更直接的神经反馈。2017年,Magnopus工作室出的Mission:ISS(图5)是一部太空题材的短片,有两重空间表达:太空舱与太空。观众担任第一人称视角,体验的是宇航员的角色。在太空舱内部,观众要在失重环境下抓住栏杆或平衡点,以防自己飘到空中。这部片子的叙事视觉引导线索是蓝色箭头提示,它引领宇航员从最开始的地方摸索到驾驶舱。在太空中,观众依然要通过蓝色箭头提示,小心翼翼地从太空舱攀爬至指定地点。

图5 Mission:ISS,2017

第二种是情动的身体。主体性在当代语境中是一个动词,随着身体的瓦解而瓦解。新媒体艺术家黄心健的VR作品《失身记》(Bodyless,2019)(图6)是一副典型的情动身体。在鬼魂场景,监狱里的老政治犯已经离世,观众此刻是第一人称视角,代替老人成为“游历的鬼魂”,而所到之处,实景瓦解,抽象的线条堆砌成建筑形状,观众在非常纵深与扭曲的空间内漫游。直到来到“尽头”,一切变成数字。“我”看着自己的身体慢慢坍塌,成为这个世界上无所不在的“消失”。在这个虚拟空间,观众与角色一道成为无器官身体。

图6 《失身记》(Bodyless,2019)

精神分裂分析作为神经-影像的理论来源,生产的是一种谵妄、虚幻与情动的神经反馈,影像与观看者共同构成神经-影像的操作。精神分裂分析不提供诊断,只提供生成的过程,而这个过程不会结束。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。