杨福东是国际知名的中国影像艺术家,他的《竹林七贤》曾被列入“100件定义我们时代的艺术品”,被誉为中国城市青年群体精神症候的“一则庄严的视觉寓言”[1]。但也正是为了扭转这部作品过分形式化的肤浅感,杨福东回到故乡,用一台数字摄影机创作了多屏装置电影《雀村往东》(2007)。其残酷现实的美学风格加之伴随童年记忆的自我经验,在杨福东的作品系列中属于例外。在世界各地展映后,评论界对这件作品普遍失语,直到今天在有关杨福东的书籍、访谈中,依旧很少看到针对这件作品的深入讨论。但也有少数评论家给予高度赞誉,认为它具有堪与“伯格曼、塔可夫斯基、斯特林堡、陀思妥耶夫斯基等人相比的庄严性”[2]。巫鸿曾困惑地问:“我想知道为什么大家不谈这部作品?是不是因为它的纪录片风格……和批评家自己的兴趣不挂钩?还是和当代艺术的整体潮流不挂钩?”[3]另外,这件陈列于美术馆里的六屏装置,为何会被归入伯格曼和塔可夫斯基这样经典意义上的“电影”序列?相比于当代艺术语境中更常见的“影像”概念,“电影”这个携带着19世纪古早气息的名称,究竟昭告着它的退守传统,还是以观念的反刍对当代艺术潮流投以更前卫的质疑?出于对这部作品的困惑,巫鸿于2026年在芝加哥大学洛根中心(Logan Center)为它做了一次单独策展[4],展览即命名为“杨福东:雀村往东”(Yang Fudong:East of Que Village),意欲引起人们对这件作品的特别关注,这就是本文要讨论的“洛根版”。

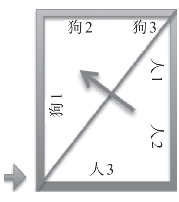

《雀村往东》是一件六屏装置,六块屏幕同时循环播放时长相等、内容不同的六段短片,时长为20分50秒。但六块屏幕的排列方式会根据不同的策展意图和展厅条件而变动,因而形成不同版本。如图1所示,洛根版陈列在一间约50平方米的展厅,左下角为入口处,除亮起的屏幕外,完全黑暗。尚未进入展厅时,观众已能隐隐听到里面传来野兽低吼的声音,残酷与畏惧感先声夺人。进入展厅后,观众自然站在房间对角线上,将展厅分为左右两个三角形区域(图1)。左半边的三块屏幕均以野狗为主角,依次标为“狗1-3”(图2);右半边的三块屏幕以人为主角,标为“人1-3”(图3)。六块屏幕上均为黑白影像,无配乐,只有环境声,无台词意义上的对白,只有极少量声音轻微的对话,接近于环境声。置身于影像包围的空间中,观众无法同时观看六块屏幕而必须有所取舍,所以视觉上是断裂跳跃的;但六块屏幕的声音是同时且连续的,所以整个空间又保持了一体性。观众在短暂的盲目跳屏观看后,通常有两种反应:第一种,在各屏幕间穿插观看约3分钟,感觉已大致了解了作品风格,无意深究,随即离开;第二种,对其中某块屏幕上的内容产生兴趣,舍弃其他屏幕,专心观看,直至完毕。这两种方式都是局部观看,并不着意于收揽全部信息,只做选择性的断章取义。但随机拼合的影像片段,很难构成有意义的叙事,至多只能算现场“拼贴”而非“剪辑”。此外还有一种较为极端的观看方式——逐屏观看,即每次锁定一块屏幕从头至尾看完,逐一看完六块屏幕的全部内容,约125分钟。[5]正是通过这种方式,笔者意外发现了这件作品中隐藏的主角和故事。

图1 洛根版空间示意图

图2 “狗1-3”

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

图3 “人1-3”

由于影片中暗藏主人公和叙事线索,不同的排布方式会导致观众在现场建构出不同版本的故事。对比该作2026年在上海余德耀美术馆《南辕北辙》展览中的情况,展厅从洛根版接近正方形的空旷感,变为狭长逼仄的扁平空间,那种被屏幕环绕包围却又保持距离的陌生感和探索欲,变成了前胸贴后背的屏幕夹击,迫近屏幕的逼视令人焦虑不安,六块屏幕也按照新的顺序排列,不再构成以对角线为界的人与狗的世界分属。策展人巫鸿确认这是有意为之的两种布展策略,希望观众能有不同的感受和解读。[6]这就是谈论《雀村往东》需要强调版本的原因所在,本文以下论述均指洛根版。

六块屏幕的内容大致为:人1与人2是叙事性最强的两块屏幕。人1讲述了一个村民从重病到葬礼的过程,包括友邻探望、家人焦虑、追思缅怀等情节,其中吹唢呐送葬的段落也成为整件作品中最高亢悲怆的声音元素,会吸引大部分观众的目光。人2最具结构感,几乎是标准的首尾呼应式闭合结构:第一个镜头在田野上,一只瘸腿小狗与牛相遇并被吓退;进而详细描述了小狗如何来到一户农家,被农夫收留照顾,最后一个镜头依然回到田野上的小狗和牛。其他各屏幕叙事性较弱,多以场景展现为主,如狗1和人3主要是荒野与田野的大远景镜头,表现小狗流浪历程或村民日常劳作;狗2是群狗混战与砖窑起火的片段;狗3是群狗啃噬动物残骸,以长时间的低机位固定镜头为主,也是整件作品中最残酷的景象。逐屏观看后会发现,有一只瘸腿小狗出现在所有屏幕中,可以被看作片中隐藏的“主角”。杨福东说,这部影片“像是一个关于这只小狗的儿童片”[7],也印证了它的主角身份。这只小狗在每块屏幕里占据的画幅与时长比例有很大差异,如在人2和狗1里备受关注,但在人1、狗2、狗3里却很边缘,甚至沦为一闪而过的“龙套”。那么,被拆解到多个屏幕上的离散“影像”与传统影院的整屏“电影”之间,究竟有何区别?这个问题对于杨福东而言,尤其具有创作原动力的意义。

一般而言,“影像”比“电影”的概念更开放,它更强调视像在技术手段和物质载体上的媒介属性,而不太强调叙事、表演等情节化表意功能。因此,当代艺术界通常使用“影像”而非“电影”这个概念。但李振华在定位杨福东的作品时却遭遇了命名抉择的两难。他认为“如果将杨福东的作品称为电影,显然是经典化概念作祟,或是一种乡愁,或是对那个逝去时代的缅怀。如果将他的作品都归结为影像(image or moving image),对此模糊不清的、泛化的指涉会影响对他的工作细节,以及作品机理的判断和理解”[8]。权衡之后还是将其命名为“杨福东:电影”。其实,在“影像”一词已然过分宽泛的今天,重启“电影”之名未必是退守与怀旧,反而可能是重新激活创造力的路径。杨福东从创作之初便有意识地强调自己作为“电影”创作者的身份。从处女作《陌生天堂》开始,他就自称“导演”,写完“剧本”之后去“找投资”,组建了“剧组”,虽然只有“导演、演员、摄影”三个人,但做的事情是“拍电影”,最渴望的展示空间是“电影院”,希望自己能“推动电影的改革”[9]。初期,他“执拗地选择使用胶片来创作,(认为)只有这样的过程,才是真正地在创作‘电影’,这与20世纪90年代盛行的简单粗糙的、颗粒美学的录像艺术拉开距离,无论是表达媒介还是影像质感”[10]。即便《雀村往东》使用的是数字摄影机,且已具有了影像装置的多屏形态,但他依然会以诸多电影概念来谈论这部作品,诸如演员、主角、表演、机位、景别、类型片、伪纪录片等。当被问到为何不把《离信之雾》称为当时更流行的“电影装置”概念时,他只是说“我坚持它还是一部电影”[11]。2026年的《明日早朝》作为“美术馆新电影计划”的首部作品,杨福东直接将“片场”安置在上海龙美术馆展厅内,让电影的创作过程本身也成为作品的一部分被展示。2026年他策展的青年实验影像计划“未来未来”,更是直接把美术馆里的影像作品安排到电影院的大银幕上放映。[12]由此看来,马克·纳什(Mark Nash)将《雀村往东》纳入中国第六代导演“拒绝社会主义现实主义叙事方式”[13]的话语体系,而非以“美术馆电影”去讨论它,是将这件作品置入了更有张力的美学谱系。巫鸿为这件作品单独策展,让洛根展厅具有了电影院的空间特质。《雀村往东》被安置在一个独立封闭的黑暗房间中,四周被墙壁和厚重的黑色帘幕所包围,光线只来自六块屏幕和六个投影仪。展览与作品同名,这使观众的观展预期被提前锁定在“这一件”作品上,最大限度避免了急于离开的心理。每个走进房间的人,就像买票进入影院,都只为一件作品而来,也再无他处可去。即便是那些看看就走的人们,也更像是看到无趣的电影提前离场,而与大型展览中总是急于奔往下一个展厅的参观者不同。[14]

除了展映场地之外,美术馆中的影像作品与影院电影最主要的区别是缺少叙事。2026年,徐冰创作的监视器电影《蜻蜓之眼》,也是一次重返叙事的影像艺术实验。它的特异之处不在于拼贴了大量监控摄像素材,而在于能“从看似无序的图像中找到完整叙事”[15]。徐冰从创作之初就明确这是一部“电影”,且是一部“剧情片”,它在多伦多和洛迦诺国际电影节上获奖,更强化了其作为电影的定位。[16]这部被誉为“影史上首部没有摄影师和演员的剧情长片”[17]让人反思剪辑对于电影的本体性价值。但《蜻蜓之眼》的叙事大量依赖于画外音的信息植入,削弱了它在调动镜头叙事机制上的能力。相比之下,早于其十年的《雀村往东》不仅精心设计了情节与人物,而且让观众在现场自行剪辑,构建个性化的叙事版本。多屏载体不仅没有拆毁叙事,反而埋藏了多线叙事的可能,避免了大量实验影像在“开放叙事”和“叙事无能”之间的失衡。这也使它的“多屏”超越了表面形态上的媒介反叛,实现了对非线性剪辑原理和电影意义创生机制的本体性还原。本文引入认知神经学理论,就是要对这一意义创生机制进行更深入的阐释。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。