建筑的革新不仅体现了技术的进步,更反映了市场消费需求的变化。建筑最早是为人们提供坚固、舒适的隔绝外界恶劣环境的居住产品;随着社会文明的发展以及等级制度的产生,建筑又逐渐拓展出了提供公共服务、商业活动、生产活动场所等衍生产品。对建筑产品的消费需求不仅体现在必要的物质功能上,还体现在地域文化发展过程中逐渐演变的社会意识形态中,这使得不同时代、不同地域环境中,在材料的选择、构件加工工艺和组合方式上表现出截然不同的特征。

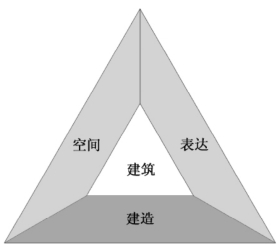

虽然形式千变万化,但作为一项实用的技术,这些看似形式各异的建筑在建造的方法上并无本质区别。随着经济全球化的趋势越来越显著,工业化生产技术越来越普及,市场的需求越来越同质化,建筑的差异也愈加减少。尽管如此,多变的社会需求依然促使建筑在不断地发掘新的前进动力和更广泛的文化价值,20世纪中期交叉学科的思想对现代建筑产品多元化的发展产生了积极影响,也为建筑设计的创新提供了更多的理论依据。不断变化的需求使得建筑的象征功能与个人和社会之间形成了各式各样的类推,这些需求并不局限于物质层面上,也非某位雇主或者某位建筑师在特定的环境中凭借主观想象产生,而是由特定时代和环境背景下的一种群体性的社会意识形态决定的,它使得建筑长久以来被认为是两种不同观念的产物:“作为空间的建筑”和“作为一种语言的建筑”[3]。

1.功能:作为空间的建筑

空间创造是建筑的基本出发点之一,人通过自己的活动体验来衡量并决定空间尺度的大小,由此决定结构构件的尺寸来形成合理的建筑内部空间。从古至今,人们对建筑空间体验的需求有很大一部分都离不开对宇宙的思考以及对未知的自然现象的假想,这种持续的关于精神世界的探索逐渐形成了建筑独特的抽象形式,也成为建造文化起源的一部分。1942年,24岁的荷兰建筑师阿尔多·凡·艾克(Aldo van Eyck)发现了一张马里多贡土著的谷仓图片,梯形的夯土墙与圆锥形的稻草圆顶体现了与西方完全不同的文化特质,凡·艾克认为这种简单的构造形式将社会的结构与居住的结构密切地联系在一起,而这种联系并不仅仅体现在建筑中。在凡·艾克看来,整个多贡的文化都建立在这个简单的主题上:方和圆的组合。这个相同的主题被用在篮子、谷仓和仪式性的面具中,它代表了多贡人的宇宙观和个人观[4](图2-2)。对此,凡·艾克这样描述到:“多贡人的篮子没有什么是装不下的,因为它的圆环和方底,它既是篮子和谷仓,又代表了太阳、天空和宇宙系统……他们的城市、村庄和房屋乃至篮子都采用了象征性的形式,这样即使是有限的空间,包含的内容却可以是无限的。最终,手工艺品、篮子或者城市,不论大小或限度都被赋予了宇宙或者象征宇宙秩序的力量和神性的特征。”[5]

图2-2 马里多贡土著的谷仓,1600

资料来源:Edward R Ford.The Architecture Detail[M].New York:Princeton Architecture Press,2011:115

房屋与世界相联系的主题在其他文化中也能找到很多相同的案例。在中国传统建筑文化中,建筑的构成与时空观也有着紧密的联系。如在传统文字中,“宇”也含屋檐之意。东汉许慎在《说文解字》中称:“宇,屋边也。”可以引申为大屋顶。那么“宙”又是什么?高诱云:“宇,屋檐也;宙,栋梁也。”(《淮南鸿烈·览冥训》注)[6]单有“宇”还不能成屋,还要有能持久支撑的“宙”,才能实现房屋长久的屹立,因此,“宙”在物质上象征坚固的支撑物,而在文学中则通“久”,象征时间,于是“宇宙”的时空观就成为中国传统建筑文化的核心,而中国古人所想象的自然宇宙也可以理解为奇大无比的“大房子”。因此,当“天圆地方”的宇宙观与代表最高意识形态的祭祀功能相结合之后,就产生了天坛祈年殿特殊的圆形形式(图2-3)。

图2-3 北京天坛祈年殿,1420

资料来源:自摄

时空观不仅产生了外在抽象的建筑形式,还形成了特定的内部空间,为此,建筑师(工匠)们采用了众多特殊的构造技术。西方的教堂为了产生宏伟的内部空间效果,不仅拔高了建筑的高度,加大了建筑的跨度,还采用了圆形或尖塔形的屋顶来形成集中、向上升华的动感的空间形式。为了支撑大跨度的空间,一系列特殊的构造得以应用:立柱、十字拱、飞扶壁等,与古希腊建筑的平坦和舒适体现的向外部世界的敞开不同,哥特式教堂将一切封闭起来,厚重的墙体将柱子和所有的空间包裹起来,营造出一个闭关自守的心灵居所,强调内在的精神生活,远离外部尘世,在阳光照耀下,透过玫瑰窗的光线把教堂内部渲染得五彩缤纷、眩神夺目,在斑驳陆离的光影中,让人有一种恍若隔世的感觉,所有的建造形式都是为了最大限度地表现神性空间而服务的。

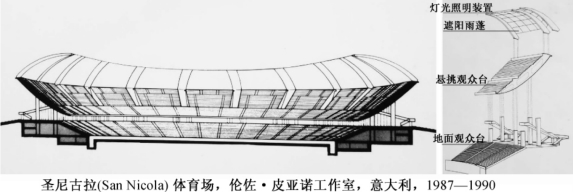

虽然,现代建筑已经很少为了实现建筑的象征意义而刻意创造“宏伟”的空间效果,但由具体功能需求所产生的特殊的结构形式依然存在,并且比过去更加丰富了。比如在体育、观演、交通等类型的建筑中,复杂的功能要求不仅产生了包括实现大量人群聚集、停留、疏散等大空间所需的大跨度结构技术,同时还形成了满足照明、声音控制、通风等综合性能需求的物理技术(图2-4)。

图2-4 现代大空间建筑的结构形式是考虑使用功能和建筑性能综合要求的结果

资料来源:[美]彼得·布坎南.伦佐·皮亚诺建筑工作室作品集[M].张华,译.北京:机械工业出版社,2002:182,197

除了结构形式,“光线控制”也是空间体验的重要方式。建筑师通过特殊构造设计产生的“光的韵律”赋予了建筑独特的空间体验的行为从古至今一直得以延续。“观察阴影的变化,学习这种游戏……精确的阴影,清晰或消融;投射的阴影,对比鲜明,描绘出精确的轮廓——多么迷人的蔓藤花纹……伟大的音乐。”[7]对光影构筑建筑灵魂的建筑师来说,光在承担许多重要的实际功能的同时还要表达更多的象征意义。

勒·柯布西耶(Le Corbusier)在《走向新建筑》中描述了现代窗户的多种功能:“窗户的作用是透光——‘透一点,透很多,或者完全不透’……或者卧铺车厢的窗户可以密闭,也可以随意打开;现代咖啡馆的大窗既可密闭,又可以通过手柄降至地下,使其完全敞开;餐车上的窗户带有小百叶,开启时可以透气……”[8]柯布西耶将其对窗的多样功能和光影变化的畅想演变成独特的水平横窗、天窗的设计,兼具实用性和艺术性。嵌入拉图雷特修道院圣器室顶部的由混凝土围成的“五角棱镜”,“在春、秋分日,其倾斜的角度刚好使得阳光能穿过教堂,沿着圣器室的混凝土墙,从一条狭长的开口进入正殿,而最后柯布西耶在开口下设置的略微倾斜的平面就像是对阳光发出的邀请,于是,这座教堂和金字塔如同其他神圣的建筑一样,融入宇宙之中”[9](图2-5)。

图2-5 拉图雷特修道院采光天窗,1959

资料来源:http://www.flick.com

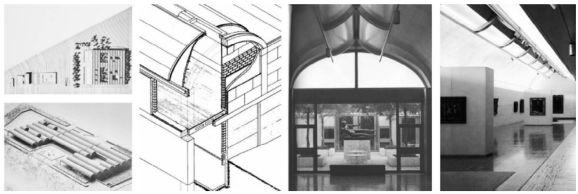

除了通过光影节奏的控制来形成不同的空间感受外,建筑师一直不遗余力地在建筑表皮上尝试各种开洞形式的另一层重要原因,是为了将光以不同形式引入建筑,让人在感受建筑的同时也体验自然。路易斯·康(Louis Kahn)对光有着这样的论述:“我们都是光的产物,通过光感受季节的变化。世界只有通过光的揭示才能被我们感知。对于我来说,自然光是唯一真实的光,它充满性情,是人类认知的共同基础,也是人类永恒的伴侣。”[10]在位于得克萨斯州伏特沃斯的金贝尔美术馆设计中,康将光与空间的艺术发展至极致。金贝尔美术馆统一的自然光加强了每一个美术馆房间的整体感,康在这里创造了史无前例的天窗采光系统,他通过分离结构并且把支撑系统和照明交织在一起的做法将建筑向太阳敞开,也再次实现了其“结构是光的给予者”的信念。该建筑别具一格的构造形式是形成建筑内部光线精确控制的关键:一系列筒形拱顶是建筑中最重要的构造形式,30m×6.9m的拱顶往各个方向扩散。以拱顶为基础构造形式创造了具有纪念性的大空间,而光线正是借助拱顶之间的开口,通过肋壳组合的方式而进入建筑。光线呈现在没有隔墙的建筑中,构成了无处不在的自然元素(图2-6)。

图2-6 金贝尔美术馆,1972

资料来源:Kenneth Frampthon.Studies in Tectonic Culture:The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture[M].Cambridge,Mass:MIT Press,1995:259;http://www.flick.com

如果说“作为空间的建筑”不仅满足了特定建筑的功能需求,还愉悦了人的精神体验,那么“作为一种语言的建筑”则是社会等级制度的隐喻,封建社会通过严格的等级关系在建筑构成中的表达象征着使用者的高低尊卑,而作为一种抵抗“约束”的方式,相对“专制”的等级语言,又产生了倡导“民主、平等”的自由的艺术风格语言。

2.表达:作为一种语言的建筑

(1)等级制度

在封建社会,等级制度不仅体现在社会秩序的方方面面,建造活动也被刻上了深深的阶级烙印。对于历史学家奥朗吉(H.P.L'Orange)来说,“个性”和“约束”的不同也是“民主”和“专制”的表现。奥朗吉认为罗马人通过大量的整体性体现建筑的统一性,进而表现“帝国”的秩序,如建于公元206年的罗马大浴场;而希腊人和早期的罗马秩序则是通过有差异的局部和谐代表了一种“民主”。诺里斯·K.史密斯(Norrris K.Smith)将希腊神庙独立的柱子看做一种社会的隐喻,就像各种成员站在一起一样;而对约翰·奥尼恩斯(John Onians)来说,这些排列整齐的柱子有着更具体、更激进的象征——方阵:一个由常规士兵组成的希腊军队[11]。这些历史学家们的观点都将局部视为一种社会和政治的秩序,而不是一种局限于古典范式思维方式(图2-7)。

虽然中国传统建筑使用了一套完全不同于西方建筑木构架建造体系,但是“等级制度”的隐喻在建筑的组成中同样得到了充分的体现。作为我国古代流传下来最早的一部记述奴隶社会官府手工业的制造工艺和质量规格的官书——《考工记》在“匠人营国”一章中,以严格的等级观制定了天子之城、公之城、侯伯之城的递减规模以及城墙高度和城中道路的分级规定。发展到了宋朝,这种等级制度已经严格地体现在建筑中:“凡构屋之制,皆以材为祖,材有八等,度屋之大小,因而用之。”材分制度不仅实现了木构架从柱子到斗拱再到屋架的结构体系的完整连接,更在等级上区分了建筑的“主次”和“贵贱”。从建筑的间数、进深大小到柱子、梁、斗拱等结构构件的尺寸,进而到建筑装修的精致程度,直到一砖一瓦,处处都分等第。

从第一部由官方颁布的《营造法式》中,我们可以清楚地看到封建统治阶级是如何通过建筑构造系统的分级来衡量使用者的身份高低的。十三间为建筑的最高等级,然后以十一间、九间、七间、五间等奇数递减。随着间数的多少决定用料等级的高低。斗拱的等级以出跳数的多寡来衡量,最高等级的建筑采用出双抄三下昂的八铺作,计心造;最低等级的建筑为斗口跳或把头绞项造。屋顶的形式以四阿殿阁为高(重檐庑殿),其次为厦两头造(歇山),屋顶举折的高度随着房屋等级的变化而有很大的差异。除了结构构件,围护体构件和装饰构件也有着明显的等级区分。如屋面用瓦、垒脊有明确的等第,大殿用筒瓦、板瓦互相配合,而厅堂则仅使用板瓦;瓦下补衬的材料同样要分等级,以柴栈为上,板栈次之,再次是竹笆、苇箔;垒脊,殿阁正脊31层,堂屋正脊21层,厅堂正脊19层……营房仅3层。屋顶上的装饰如鸱尾、兽头大小之分亦是等第的象征,此外,大门的门钉、屋内的平棊暗格、彩画浮雕,台基的高度、作法,地面铺砖的规格等也都是辅助的衡量房屋等级高低的侧面[12](图2-7)。

虽然在等级制度的烙印下建筑产品有了系统的分类,方便管理人力、物力,也为规范的建造施工提供了依据,但这种制度是不公平的,那些用以显示统治阶级尊严的建筑的用功用料并不在可控之列,而且为追求豪华的装饰完全可以不惜功本。例如,从功限中可以看出,雕镌一个带剔地突起海石榴花的柱础需要80功(功是中国古代劳动力定额的一种单位,《营造法式》中“功分三等”),那么如果建造一座象法式地盘图中所画的有66根柱子的大殿,仅柱础一项就要花费约5 200功,这是多么惊人的耗费!

不仅如此,由于环环相扣的约束条件,虽然群体建筑的和谐统一得到了保证,但建筑的局部在形成统一的整体形式过程中受到了严格的限制,失去了个性自由。随着社会阶级的变革,一种提倡自由“艺术风格”语言的建筑范式逐渐成形。

(2)艺术风格

早在《建筑十书》中,维特鲁威就提出了“比例”“均衡”作为建筑构成的原则,这一说法在阿尔伯蒂的《建筑论》中被发展为“建筑艺术论”——建筑是由外形轮廓与结构所组成的[13]。“艺术风格论”在文艺复兴中后期得到了迅速发展,建筑变成了一种“设计的艺术”。将“艺术”凌驾于建造之上,产生了一种“纸面建筑学”,尽管阿尔伯蒂已经将墙体分为结构体、填充物和覆面层,但是,他并没有在材料和构件形式之间建立一种密切的联系,从其设计的罗塞莱宫(Palazzo Rucellai)的设计图纸和最终完成的结果可以看出,石块的砌法设计与实际建造的呈现并不一致。显然在设计过程中,柱式、拱券的比例与均衡是凌驾于面层的“砌法”之上的。而到了巴洛克时期,建筑已经完全被整体的“装饰艺术”所包裹,建筑作为和绘画、雕塑相同一类的艺术发展到了极致。

图2-7-a 柱列整齐的帕提农神庙,前472—前433(www.daowen.com)

图2-7-b 象征最高等级的北京故宫太和殿,1420

资料来源:http://www.flick.com

亨里奇·沃尔夫林(Heinrich Wolfflin)在1888年和1915年分别出版了《文艺复兴和巴洛克》(Renaissance and Baroque)和《艺术史的原则》(Principles of Art History),并探讨了“从局部到整体的关系”。对于早期的文艺复兴或者古典的艺术风格,沃尔夫林认为“(建筑)通过将局部作为自由的、独立的成员而获得整体性”,而“巴洛克艺术抛弃了通过局部的自由获得的整体性,而赞同一种更统一的总体动机”[14]。沃尔夫林认为艺术风格的发展对建筑而言并不是积极的,在他看来,巴洛克风格所带来的新的变化是一种以牺牲局部独立性的绝对一致性,“美丽的元素不再作为整体的一部分而享有独立性,它们都屈服于一种整体的动机,而且只有融于这个整体,局部才能获得存在的价值和美”[15]。

保罗·弗兰克(Paul Frankl)是在众多历史学家中和沃尔夫林对局部与整体的关系持类似观点的一位,他认识到了突出局部和强调整体的建筑的区别,但是他对这两种结果产生的原因持不同的观点。弗兰克认为每一种建造方式都表达了一种世界观:突出局部的建筑是一种“自由”的社会隐喻,而强调整体的建筑则表达了一种“约束”。他进一步指出,第一种阶段出现在中世纪建筑(1420—1550)和文艺复兴早期,以菲利普·伯鲁乃列斯基为代表,建筑以突出局部为特征,对力的产生机制的充分表达体现了“个性的自由”(freedom of personality)和“受约束的世界”(the world as finite)的世界观[16]。在这个阶段,秩序是“局部”和谐组织的重要体现,这种秩序被弗兰克称为“一种由分离的成员形成的有机体”。他写道:“第一阶段的建筑的构造特征通常是它们看上去似乎能抵抗外力……它们通常不会被动顺从外力的压迫,而恰恰相反,它们成功地矗立着,并看上去是坚不可摧的……这个阶段的构造形式看上去就像整体融入局部之中——即使是最后的轮廓——也像是力的表现……每一个组成部分,就像整体一样,获得了作为个体的完美,一种特定的完整性。”[17]

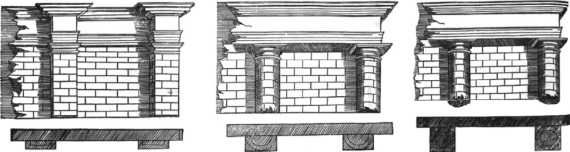

作为“设计的艺术”,追求建筑的“完美外在形式”是将建筑视为“艺术品”观念的极致表现。文艺复兴运动借助古典的比例来重新塑造理想中古典社会的协调秩序是当时社会新兴资产阶级思想解放的实质表现,是新政治、新文化和新的经济要求的客观反映(图2-8)。

图2-8 文艺复兴期间留下的装饰壁柱不同的构造做法:分别突出墙体1/4、1/2和全部突出

资料来源:[意]莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂.论建筑——阿尔伯蒂建筑十书[M].王贵祥,译.北京:中国建筑工业出版社,2008:7,175-177,作者编辑

18世纪后,随着工业化技术的发展,建筑师开始更多地专注建筑产品的工厂化生产而不是经过手工艺术处理的装饰风格,并且将建筑的功能和空间作为设计的首要需求,产生了大量以标准化为核心的工业化建筑产品。但由于早期工业化生产方式的单一性,无视个性、僵化的标准对建筑的人文价值造成巨大的冲击,大量急功近利、粗制滥造的建筑技术产业与建筑师预期的多样化工业产品相去甚远。于是,众多建筑师开始远离工厂化的标准构件生产系统,回归了手工艺制造,并通过“折中”的方式,让传统的艺术风格融入现代建筑中,来重塑建筑文化价值。这一过程在20世纪60—80年代中形成了著名的后现代主义运动。

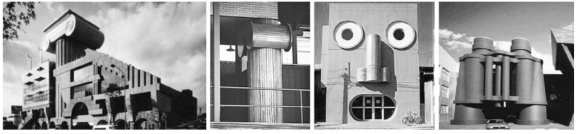

后现代主义运动可以视为“艺术风格”作为一种文化再现的需求,它的突出表现为建筑师采用象征、隐喻、折中与变异等手法,将历史文化的信息植入建筑形式表达中来产生历史片段的再现,以满足人们对建筑文化价值的期许。后现代主义横移传统形式符号来迎合社会对建筑文化价值需求的做法是带有普遍主义意味的态度,这种行为在一定程度上低估了不同语言中的深层差异,比如将单个元素从历史建筑风格中借用过来,随意地拼在一起,从而认为建筑也因此继承了历史的脉络。但这种简单的拼贴非但不能正确地诠释建筑整体的意义,还会造成含混的建筑构成(图2-9)。

图2-9 后现代主义对传统片段的移植和波普艺术的借用

资料来源:http://www.flick.com

更糟糕的是,在其他制造业通过新的材料和制造流程改进时间和成本的时候,大量的建筑产品仍然需要通过消耗大量的资源来获得并不相称的性能,新材料、新的工艺在建筑行业中进展缓慢。直到环境危机的出现以及信息技术的普及,众多建筑师才逐渐意识到“形式制造”的局限和新技术带来的各种发展潜力。不能否认,长期沉溺于“艺术风格”是因为建筑包含了很多不同来源的知识形态,使得建筑产品成为容纳各种特殊学科和技巧的综合产物,而其中“设计的艺术”与绘画、雕塑等艺术形态在人类精神愉悦功能上的不谋而合使得意识形态长期左右了建筑的发展方向。但长久以来的意识形态观念无论多么丰富、多么全面,也不能描述建筑到底是什么,更不用说解释了。因为,“建筑的最基本功能是通过个性的场所产生的催化作用,将无数各异的观念、表达方式和技术手段整合后以具体的形态表现出来。它们是每一位职业的或非职业的建筑师所共享的,并通过每一座建筑得以阐述”[18]。

因此,“作为一种语言的建筑”如果脱离了场所与工艺技术,浮于表面的、“字面上”的建筑形式,是无法得到持久生命力的,毕竟在面对市场多变的需求下,基于产品功能与整体性能的创新才更有意义。在这一点上,“建筑语言”的具体使用形式和使用这种语言的人们的生活之间必须具有同一性,这也是地域特征赋予传统建筑千变万化的特征而又能持续发展的根本原因:建筑的意义是社会习俗及其实践的动态过程来决定的。无论身处何种时代,我们都不应该忽视我们所共享的技术手段,因为只有技术的变革才是真正推动建筑产品品质,提高与解决各种功能、性能等复杂问题的关键因素,并实现建筑师各种奇思妙想。

3.建造:作为工艺的建筑

尽管将建筑理解为“空间”或者“语言”的产物的观念在很长的时间内掩盖了建筑作为生产制造产物的本质,但依然有少部分历史学家对建筑的认识并不局限于意识形态。艺术历史学家欧文·帕诺夫斯基(Erwin Panofsky)认为哥特式教堂是一种(建造)秩序的系统,不过并不是精神上或者政治上的隐喻,而是一种更智慧的秩序。他认为哥特式教堂的建造反映了中世纪学院派的一种描述“不同的、有说服力的演绎”。帕诺夫斯基认为“(哥特式教堂)的那些独立的要素,在组成不可分割的整体的同时,依然保持了自我的独立性,它们清楚地区别于其他的要素——柱子与墙体之间、相邻的肋拱之间、所有垂直的要素和拱券之间,同时必然会有一个明确的联系连接不同的要素。他认为由不同要素组成的哥特式教堂的构造理所应当地在保证一种稳定性,就像那些神学的众多组成要素的基本目的是确保一种合理性一样[19]。

事实上,当我们暂时摒弃希腊神庙的比例与均衡,哥特式教堂的高耸与神秘,我们能更清楚地看到系统、合理的构造体技术的进步:希腊人不需要砂浆黏结就可以将石块组合起来,形成墙基、柱子、楣梁、檐壁等构件,罗马人继续发展了拱形结构,而哥特建筑则将石匠工艺发展到了巅峰,屋顶所有的作用力都集中到精致的网状拱顶翼肋,并传递到柱子上,从而解放了墙体的承重作用。同样,当我们摆脱了等级观念去审视北京故宫的太和殿,层层相扣的、紧密相连的木构架系统也体现了中国传统高超的建造技术。进而,当我们将视线从那些经典的、特殊的建筑转移到更具普遍代表性的大量性民间建筑时,我们会发现工艺需求对建筑生产制造本质的呼应,合理的工艺借由在特定场所与环境催化作用下,产生符合社会习俗的动态建造行为(图2-10)。

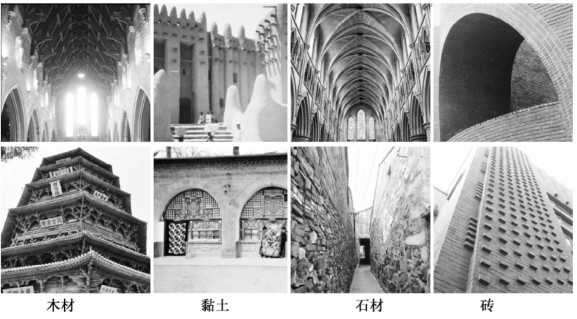

一个在建筑历史中常被提及的话题——东西方建筑文化的差异——可以被用来作为这个问题的佐证。当我们从两地最为代表性的建筑来看待这个问题时,似乎西方的“石文化”和东方的“木文化”有明显的差异。我们并不否认东西方文化的差异,并且这个差异在建造形式中确实得到了明显的体现,但意识形态的差异并不是直接导致“石”与“木”区别的根本因素。无论意识形态如何不同,在运输、加工技术相对落后的手工业时代,就近取材是一个基本原则。因此,在大量的民间建筑中,我们会发现不论是东方,还是西方,“木”与“石”的选择都不是绝对的。木材易加工的优势是明显的,并且西方的森林资源也很丰富,因此木材同样是西方大量民间建筑主要的建造材料,石构建筑则主要集中于石材资源丰富的地区和公共建筑中;同样,在以木构著称的中国传统建筑中,土、砖与石材同样得到了大量的应用,因为土、砖、石材有着优良的热工性能和耐久性能,不仅能保护木结构,还能形成舒适的室内热环境。在某些地域环境特殊的情况下,土甚至完全取代木材,比如中国西北地区的窑洞,因为那里土壤资源丰富,气候干燥多变,窑洞的构造技术充分利用了土壤的结构和物理性能,符合当地生活习俗和环境特征(图2-11)。

图2-10 建造作为基石,支撑着建筑的外延——空间与表达

资料来源:自绘

图2-11 相同的材料在不同地域环境中的工艺差异

资料来源:自摄;[德]普法伊费尔.砌体结构手册[M].张慧敏,译.大连:大连理工大学出版社,2004:155,作者编辑

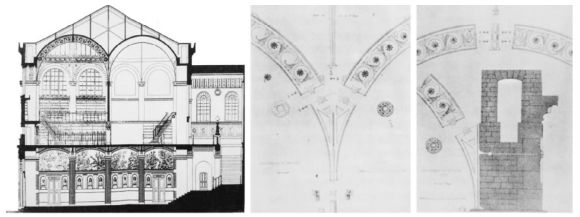

由此可见,适合时代环境与场所特征的构造工艺才是建造技术发展的关键因素,这个特征随着材料科学的发展也愈加明显。17世纪末,随着材料科学和结构力学的进步,材料的力学性能和结构表现得到了重视,克劳德·佩罗(Claude Perrault)的“相对美”(arbitrary beauty)和“实在美”(positive beauty)学说开始挑战建立在比例、均衡原则之上的“设计的艺术”,对材料丰富性以及新工艺技术应用的倡导开辟了“建造的艺术”的发展之路。坚持以结构创新为出路,摒弃传统的装饰风格,提倡实用建筑成为18世纪众多建筑师实践的方向。虽然建造的材料和工艺并未有巨大的飞跃,但工业化革命的成果已经开始影响建筑的发展,如铁质构件已经逐渐在建筑中得到推广,作为机器产物的建筑已经开始显示效率、精确、经济等特征(图2-12)。

图2-12 亨利·拉布鲁斯特,巴黎圣热内维也夫图书馆,1838—1850,横剖面和锻铁拱构件

资料来源:Kenneth Frampthon.Studies in Tectonic Culture:The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture[M].Cambridge,Mass:MIT Press,1995:46,49

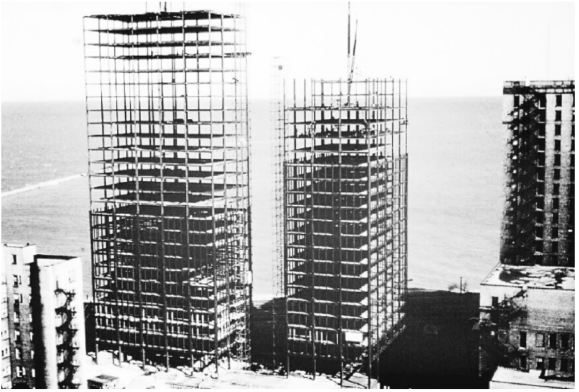

19世纪末至20世纪初,当工厂和商业建筑作为一种社会生产力发展的必然结果,并成为全新的城市建筑类型出现后,建筑高度与跨度与日俱增,材料技术得以突飞猛进地发展,实用性开始成为建筑产品的主要需求,建造工艺技术的进步真正成为建筑发展的主导力量。现在当我们重新审视密斯·凡·德·罗那些在当下已经普通,而在当初却鹤立鸡群的钢结构大厦时,我们会发现它的与众不同不仅来自它的高度与体量,更在于它简单纯粹的抽象形式与当时大部分仍然具体而生动的建筑形式的巨大反差。它外在的简单和不加装饰表现了一种纯粹的技术力量,也形成了在工业化生产技术发展趋势下对新的建造形式整体控制的建造艺术(图2-13、图2-14)。

图2-13 滨湖公寓的框架构造

资料来源:Leatherbarrow D,Mostafavi,M.Surface Architecture[M].Cambridge,Mass:MIT Press,2002:108

虽然柯布西耶在20世纪初就提出了“像造汽车一样造房子”,但建筑产品真正全面实现工厂化生产制造也才不到20年的时间。尽管时间不长,在日益多元化的市场需求下,面向制造业的转变使得建筑获得了更好的前景:曾经大量生产与客户定制的差异使得建筑师为了满足不同的需求必须投入大量的人力和物力;而现在,即使在设备、环境控制系统愈加复杂的工程中,更加系统的流程管理促进了高性能的材料和先进的装配工艺发展,实现了材料的重复使用和浪费的减少,提高了建筑的品质和建造的效率,这一切又使得建造流程可以更有效地循环,最终将带给建筑一种更具有可持续性的发展前景。

在以信息化技术为主导的当下,无论是经过转译的“空间”“艺术”观念,还是继续扩大的功能、性能等物质需求外延,都被统一在与材料和建造技术密切相关的创新设计中。这些新的观念与技术在具体的应用过程中始终遵循着三个基本原则:质量、经济与可持续。不过这三个基本原则在不同时代、不同技术条件下的表现方式已经产生了很大变化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。