扬州府城最早的书院,当是明代宗景泰六年(1455年)的资政书院,为当时太守王恕所创设(23) ;下属州县所设书院,可考者则要早得多,如南宋嘉定年间(1208—1224年),高邮龚基先会同地方绅士和教育界人士创办了淮海书院(24) 。

明初,朝廷倡科举、重官学,故自洪武以后百年间书院基本沉寂,直到明中期后,王守仁、湛若水等理学家热心理学,希望通过复建书院以救时弊,故所到之处必建书院,书院得以复兴。除上述王恕之建资政书院,嘉靖五年(1526年),巡盐御史雷应龙建维扬书院;嘉靖七年(1528年),巡盐御史朱廷立为南京祭酒湛若水(字甘泉)建甘泉书院;嘉靖九年(1530年),仪征在天宁寺桥西建讲院;其间,还在瓜洲镇建五贤书院,以纪念汉董仲舒、宋胡瑗、文天祥、李衡、王居正;仪征还于隆庆元年(1567年),在县学旁建东园书院。嘉靖至天启间,为加强封建专制,控制士子言论,明朝廷先后4次焚毁书院,对扬州书院发展也产生了不同程度的影响。天启五年(1625年),再禁书院,扬州书院受到影响最烈,“都被毁废”,直到崇祯即位,书院才得以相继恢复,但此时一方面明代政治经济已趋崩溃,另一方面书院由于屡遭禁毁,根本已伤,故虽有修复,但书院发展已大不如先前。(25)

甘泉书院可谓这一时期扬州乃至全国书院的典型。嘉靖六年(1527年),湛若水北上,道经扬州,其门人弟子50余人不约而至,为表示对湛学的敬仰和追求,葛涧因“甘泉与先生之号不约而同”,“乃谋选地于城东一里,承甘泉山之脉”,创建所谓“行窝”,故甘泉书院初名甘泉行窝。(26) 甘泉书院初建,恰逢明代嘉靖十六(1537年)、十七年(1538年)两次焚毁书院之时,但由于地方长官的维护,不仅未受影响,还得到了一定程度的发展和扩建,如提学御史闻人诠为之立礼门、纯正门,御史徐九皋立至止堂、号房、射圃,乃至十七年还为书院增置学田。这既说明当时湛学影响之盛,也说明地方书院的兴衰固然与朝廷政策有关,但更与地方官员的教育担当和旨趣相关。然而,甘泉书院虽可一时躲过朝廷的焚毁,却躲不过战祸兵燹。当时倭寇大肆骚扰江浙地区,书院等也多遭劫掠,甘泉书院就于嘉靖三十七年(1558年),“风变废圮”,至万历十年(1582年)始得恢复,改名为崇雅书院。

清初,清政府对书院采取抑制政策,明令不许“群聚党徒”,“别创书院”。扬州更由于受到明清之际战争重创,百业凋零,故书院发展几无声息。至康熙年间,清政府对书院的政策才有所调整,故扬州清代书院之恢复、发展自康熙朝始。其时,扬州城区书院主要有:康熙元年(1662年),巡盐御史胡文学为祀宋儒胡瑗,创建安定书院;康熙二十二年(1683年),两淮商人感御史裘充美《论湖口税商疏》,建敬亭书院(27) ;雍正十一年(1733年),盐使高斌、运使尹会一重建安定书院,将康熙南巡所赐“经术造士”御书额悬于堂上;雍正十二年(1734年),盐商马曰琯出资在崇雅书院旧址重建书院,更名为梅花书院;雍正十三年(1735年),太守高士钥改府治西之义学为课士堂,乾隆二十五年(1760年),太守劳宗发又将此课士堂改为竹西书院,乾隆四十六年(1781年)移作广陵书院。

扬州所属各县书院,这一时期也有了很大的发展。仪征:乾隆三十三年(1768年),于涉园废址建乐仪书院;还在城南沿江一带建有濂溪书院;嘉庆年间,江防朱晖于瓜洲建文明书院;嘉庆九年(1804年),乡民张文悌、陈文忠、朱琦、蒋堂于瓜洲东翠屏洲同善堂内建邗阳书院。高邮:乾隆二十四年(1758年),知州李洊德创办珠湖书院;道光二十三年(1843年)知州左辉春改赞化宫内书院为时雨书院;咸丰二年(1852年),知州魏源在文游台东侧建文台书院;光绪二十三年(1897年),知州章邦直建珠湖致用书院和致用学堂。前为书院,后为学堂。宝应:嘉庆元年(1796年),知县孙源潮与邑人平乐知府王嵩高、瑞州铜鼓营同知刘台斗计议建立书院,侍读乔莱裔孙捐送纵棹园作建院基址,遂沿袭“画川别业”园名,称画川书院。

从书院层级来说,扬州书院有府一级书院,如安定书院、梅花书院、甘泉书院;有州县一级书院,如珠湖书院、文台书院、画川书院;还有镇一级书院,如邗阳书院。从书院教育对象来说,扬州书院多为课士应试而设,如乐仪书院;但也有专教童生的,如广陵书院;还有像梅花书院附设孝廉堂,专给举人讲课,则是全国第一所专课孝廉的书院。

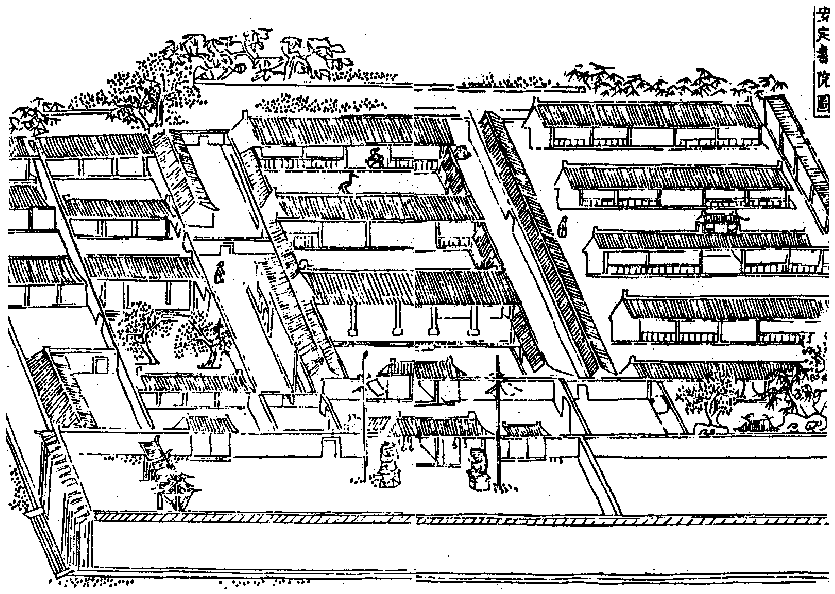

图8-1 安定书院图

(引自光绪《增修甘泉县志》)(www.daowen.com)

从书院办学经费来说,书院既有官办,也有官办民助,还有民间举办的。官办书院多由太守、知县、巡御史所创,故其经费亦由官府所拨学田资助。如资政书院,凡饮食楮笔俱由官府资助;而五贤书院则由瓜洲税课司征收本镇南、西、北三门地租银,“以供有司春秋祭祀,余作岁修之需”。至于甘泉书院,初创之际,本欲实行“众筹”,后则由葛涧独立任之,共置田20余亩,以资所需。邗阳书院则为乡绅集资兴办,收教贫家子弟,道光四年(1824年),邑人钟淮尚助邗阳书院以膏火,奖励勤奋学习的子弟。高邮珠湖书院的情况则较特殊,据高邮知州李洊德《建书院碑记》,实系李洊德报经江苏巡抚同意后,没收长生庵庙产而建,当时巡抚批示:“将长生庵改建书院,并将庵僧盗抵之产,永允膏火,事属盛举。”(28) 至于当时蜚声东南的主要书院,如安定、梅花等,则与扬州盐业关系密切。吴锡麒《曾都转校士记》说:“东南书院之盛,扬州得其三焉。其附郭者曰安定、曰梅花,其在仪征者曰乐仪,而皆隶于盐官。藉其财赋之余,以为养育人材之地,故饩廪之给,视他郡为优。”(29) 这是扬州主要书院不同于他处的一个重要特色。清代扬州富庶,既得益于盐业转运,故盐商在书院兴办过程中,亦功不可没,梅花书院即由盐商马曰琯在甘泉书院旧址独资兴建,其后方由后人捐为官办。

跟其他地区建书院以纪念先哲先贤一样,扬州书院亦多有之,汉武帝曾经派出“学士皆师尊之”的大儒董仲舒任江都易王刘非的相,“仲舒以礼谊匡正”,颇受刘非敬重。扬州为纪念董仲舒,后来有正谊书院之设。

扬州书院首先为心性之学的区域传承发挥了积极作用,而湛若水对扬州影响所以胜过王守仁者,即在甘泉书院之设。按照《明史·儒林传》的说法,明代学术之分,源于陈献章与王守仁。“宗献章者曰江门之学,孤行独诣,其传不远”;但其弟子湛若水却能够光大献章学术。湛若水,字元明,广东增城人。“弘治五年举于乡,从陈献章游,不乐仕进。母命之出,乃入南京国子监。十八年会试,学士张元祯、杨廷和为考官,抚其卷曰:‘非白沙之徒不能为此。’置第二。赐进士,选庶吉士,授翰林院编修。”(30) 《明儒学案》称:“王、湛两家,各立宗旨,湛氏门人,虽不及王氏之盛,然当时学于湛者,或卒业于王,学于王者,或卒业于湛,亦犹朱、陆之门下,递相出入也。其后源远流长,王氏之外,名湛氏学者,至今不绝,即未必仍其宗旨,而渊源不可没也。”(31) 王、湛虽同朝为官,互相唱和,相与为友,但湛若水与王守仁立论的宗旨、意趣不同,“一时学者遂分王、湛之学”(32) 。其实,早在甘泉书院创设前两年,嘉靖四年,巡盐御史戴金扩建江都县学,就曾请湛若水为记。湛则借记强调“二业合一”,即德业与举业同进,而“二业合一,自敬始”(33) 。甘泉书院既为纪念湛若水而设,又完全系私人所创,故其能够提倡自由讲学,开展讲会活动,大力宣扬湛学。不仅如此,书院内举凡书斋学室,无不体现弘扬湛学的意味:“至止堂”堂名为湛氏亲题,内更悬湛著《心性图说》,强调湛学中心;“自然堂”,由湛氏亲自撰铭,强调“学以自然为宗”,强调自然学说“本于明道明觉”,“本于夫子毋意必固,本于孟子勿忘勿助之说”;“仰宸楼”为藏御制文集而建,湛氏亲书“敬一箴”三字;至于书院诸记中,如弟子洪垣《甘泉山馆记》(34) ,也多阐发“体认天理”之学。正是由于如此大力宣扬,湛学在扬州地区影响颇深。

扬州书院培养了一批经世致用的人才。吴锐《梅花书院碑记》称:“一时群材蔚兴,德造并美,如金在镕,如泥在钧,有风浪文物照耀江淮之盛,行见与岳麓、嵩阳、应天、白鹿并传不朽。”他逐一回顾前任盛时所取士子中优秀者,列举出刘复、罗敷五、郭潮生、郭长源、周继濂、周珠、孙玉甲、蒋奭、耿元成、裴玉音、闵鲤翔、杨开鼎、吴志涵、史芒湄等十数人的名字,并为自己能够培养出洪莹这样以第一人及第者[嘉庆十八年(1813年)状元及第]为自豪。(35)

扬州书院既为学者士子聚焦之所,他们之间的相互切磋、相互推引,还直接推动了扬州学派的形成和发展。柳诒徵在《江苏书院志初稿》中称:“段(玉裁)、王(念孙)、汪(中)、刘(台拱)、洪(亮吉)、孙(星衍)、任(大椿)、顾(九苞)诸贤皆出于邗之书院,可谓盛矣!咸同以降,稍不逮前,然江南北知名之士,不试于扬州书院者盖鲜。濯磨淬厉,其风有足称焉。”(36) 除了上述诸人中的王念孙、汪中、刘台拱、任大椿、顾九苞等,扬州学派的代表人物像焦循、王引之、刘文淇,乃至阮元等,都与书院关系密切。而乾嘉时期的重要学者,也与扬州书院关系不浅,惠栋与戴震曾会见于扬州书院,而姚鼐则是梅花书院的山长。扬州学派代表人物之一汪中与书院的关系可以视为典型。汪中7岁丧父,由母亲启蒙;14岁,至书店做学徒,每天借一些经史方面的书籍回家自学,并治举业;16岁,学做诗,追溯汉晋,尤喜唐代杜甫、韩愈;20岁,应县试,置扬州府第一。后肄业安定书院,每一山长至,辄挟经史疑难问题相质。时学政谢墉对之十分赏识,尝谓人曰:“予之先容甫,以爵也;若以学,则予于容甫当北面矣。”(37) 汪中25岁时,举家迁居仪征花园巷,并入附近的乐仪书院,又受知于山长沈廷芳,沈廷芳甚至认为自己的学问不及汪中。这一年秋天,汪中往江宁(今南京)参加乡试,回仪征后,即将文章稿本给沈廷芳先生看,沈叹赏不已。

扬州书院不仅对扬州地区人才培养做出了贡献,其流风所及,还影响到周边地区。段玉裁、赵翼可为代表。段玉裁,字若膺,号懋堂,金坛人,受业于戴震,弟玉成亦为训诂之学,“受知于李学使因培,令其肄业安定,同学称为‘二段’”(38) 。至于著名史学家赵翼,则先在安定书院就学,后又执教于安定书院。

书院能够取得如此成就,经费充裕是一个主要原因。充裕的经费,为书院办学提供了三个重要条件:一是可以聘请名师,二是可以广纳生员,三是可以丰富藏书。据《扬州画舫录》载,以安定书院掌院为例,前后23人,俱为康、雍两朝进士;即使专授童生的广陵书院,其掌院3人,谢浤生、杜堮、郭均也都是乾隆朝进士。(39) 嘉庆十三年(1802年),阿克当阿主鹾政,“加诸生额数,并增膏火;又招孝廉入院肄业,每课奖赏逾格,来学者四远麇至”(40) 。曹秀先《乐仪书院碑记》讲得更直白:“有师曰院长,延聘贽见,饩膳舟车,以时迎送也如礼;有徒曰诸生、童子,正课者三十人,附课者三十人,值日者二人,岁时膏火、会期酒食也如礼。若乃阍役、灶卒、伺应者,咸给其直。吁,周矣!”而且特别强调:“院之中,书籍具焉:经也,史也,子也,集也,传世之文,荣世之文,以次购得,贮庋中楼,曰柜者四,几侔《四库》。”(41)

管理有度,课业得法,师生相互激赏也是书院成就斐然的重要原因。当时书院设山长(或称院长、堂长、掌院)主持工作,多延聘一时名儒学者担任,有时地方主政官员甚至亲自充任,他们为书院管理的制度化、严格化奠定了基础。就在科举制度废除前夕的光绪二十七年(1901年),扬州盐运使程仪洛还坚持更定书院章程,对扬州府属书院进行了职能划分,规定:孝廉堂继续以举人为对象开课,安定、梅花两所书院的开课对象为监生,广陵书院只教童生不教监生。(42) 扬州书院对录取生源也多严格把控,如乐仪书院入院生徒须经甄录考试,分正课生、附课生;规定:“附课及随课,如有考列三次首名,及考列五次超等者,则由监院详请,以次递升;倘有考列四次一等之结尾五名者,则详请以次递降”;“其有抄袭旧文及两卷雷同者,停给本课膏火。”(43) 画川书院每年二月先期10余天遍示城乡,定期甄别考试,取生员正课60名,童生正课80;甄别不取,愿随课肄习者,俱作随课,另榜录取,无优奖。(44) 书院教学也多能保证学时,并讲究方式方法,时或有所创发。画川书院,每年月课与甄别考试共6次,每次月课前10天前预示生童,届时由山长或延聘知名学者讲学,每年根据生童成绩择优按名次发给其不同等级的优奖费,以资奖励,如第一名钱千文、第二至第十名各八百文等;每次甄别课试俱点名,并限时交卷,逾时交卷、带出试卷、戏谑纷呶,“甄别不录”(45) 。乐仪书院课期,“照安定、梅花两书院旧规,定于初八、二十三日两期,皆送掌教批阅”;“该监院遂开明每课实到清册,并连课卷,送南掣厅验查实到名数”;“该承随即将课卷发监院官,分给各生童阅看”。同时还规定,生童膏火与所出席的师课、官课次数挂钩,如“接连两课不到者,罚扣半月膏火”,即所谓“平日用功勤惰,惟于课文验之”。(46)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。