东晋立国江东,建都建康(今江苏南京市),广陵城市地位迅速上升,南方政权逐渐加强了对广陵的经营。由于东晋南朝中枢政局复杂,无论是北伐还是内斗,都经常波及广陵,有时候还首当其冲,城市屡毁屡建。这个时期,广陵文化发展跌宕起伏,表现为充满悲壮色彩的“芜城”形象,并最终定格为代表整个时代的文化意象。

一 东晋的名士文化

东晋刘宋广陵仍有文化世族。高悝忠孝敦厚,东晋时官至丹杨尹、光禄大夫,封建昌伯。其子高崧(?—366年)字茂琰,“少好学,善史书”,历任中书郎、黄门侍郎、抚军司马、侍中等,向简文帝献计安抚桓温,代为草拟书信“天下安危,系之明德”,向豫州都督谢万献策,“为叙刑政之要数百言”,大受称赞。谢安出任桓温幕府司马时,京城名士前往送别,高崧揶揄:“卿累违朝旨,高卧东山,诸人每相与言,安石不肯出,将如苍生何!苍生今亦将如卿何!”谢安听后“甚有愧色”(37) 。高崧能言善辩,纵横捭阖,史家称赞“挫其劳役之策,申其汝颍之论,采郭嘉之风旨,挹朱育之余波”(38) ,予以高度评价。其文章编为《中丞高崧奏事》五卷,今已佚。(39) 高崧之子高耆,官至散骑常侍。高爽,广陵人,疑与高崧同族,“博学多材”,为萧齐卫军王俭所赏识,萧梁时为临川王萧宏参军,后任晋陵县令。高爽机悟聪慧,“有险薄才”,曾作《屐谜》,讥讽孙廉不计耻辱以取名位;作《鼓谜》,嘲笑孙抱脸皮厚、体型肥。后“坐事被系”,又“作《镬鱼赋》以自况,其文甚工”。(40) 该赋今已佚。

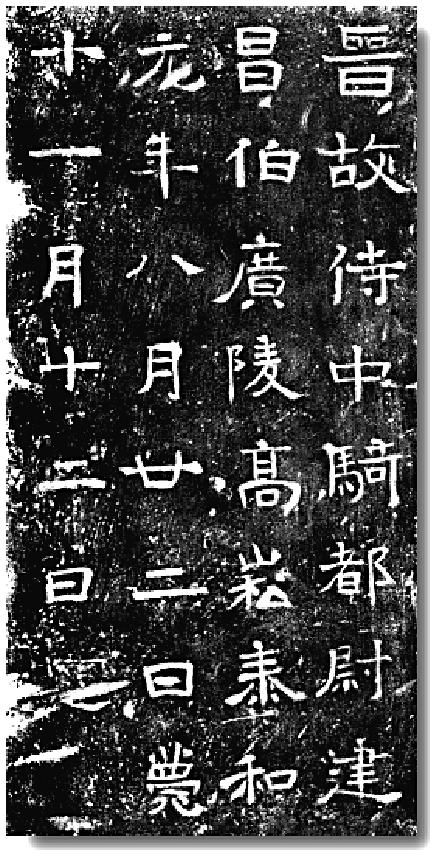

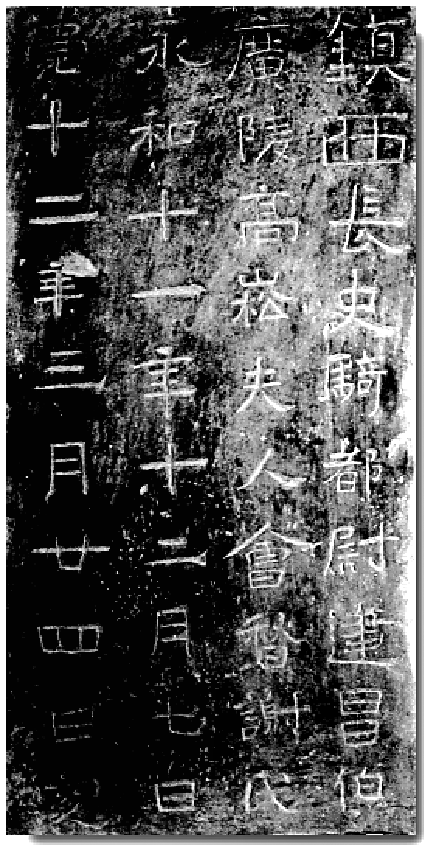

广陵高氏家族墓地在前些年被发现。2026年6月,在南京东郊仙鹤山南京师范大学仙林校区内发现了6座孙吴东晋时期的砖石墓葬,其中对东晋墓M2,M3,M6进行了考古发掘,并被评为当年的全国十大考古发现。M2内发现了两块墓志,分别属于高崧及其夫人谢氏,故可确证M2为高崧及其夫人的合葬墓。发掘报告推测M6为高悝夫妇墓,M3为高耆夫妇墓。高崧墓志:“晋故侍中骑都尉建/昌伯广陵高崧泰和/元年八月廿二日薨/十一月十二日窆。”其夫人墓志:“镇西长史骑都尉建昌伯/广陵高崧夫人会稽谢氏/永和十一年十二月七日/薨十二年三月廿四日窆。”高崧卒于太(泰)和元年(366年),其夫人谢氏卒于永和十一年(355年)。发掘报告指出,墓志记载高崧任官之镇西长史、骑都尉,不见载于史书;镇西长史为镇西将军谢尚之长史;会稽谢氏虽不如陈郡谢氏显赫,然亦为南方著姓。(41) 高崧家族墓出土了大量精美绝伦的玉器、金器和鎏金铜兽灯等稀世珍品,高崧墓志以青灰大砖制成,字迹清秀洒脱,刻工精湛,“为重新认识晋人书法提供了极重要的实物资料”(42) 。

图3-1 南京仙鹤山出土的高崧及夫人墓志

(引自南京市博物馆:《江苏南京仙鹤观东晋墓》)

高崧出身广陵著姓高氏,为什么其家族墓地却在都城建康?这不能不让人感到费解。日本学者小尾孝夫认为,高悝为躲避永嘉年间江淮地区的战乱,一度曾寓居江州,此后任官建康,于是便寓居都城,“再未回过江州或广陵”(43) ,最终安葬于此。由于永嘉以及其后的动乱,广陵人纷纷逃离故乡,沦为侨民寄居各地,北方流民大量涌入,逐渐成为新广陵人,受此影响,“在魏晋时有活跃传统的广陵士人,到了东晋南朝就几乎看不到他们的身影了”②。小尾孝夫的解释有一定道理。

东晋刘宋广陵文化表现出浓厚的流寓特征,这既是随时代演变的新兴风尚,也是十分鲜明的时代特色。检索史籍,出镇或出仕广陵的官员,东晋有晋明帝司马绍、郗鉴、卞壸、桓温、刁彝、王坦之、毛穆之、桓弘、孔衍、谢安、谢玄等,刘宋有竟陵王刘诞、临川王刘义庆、建平王刘景素、江夏王刘义恭、营浦侯刘遵考、檀道济、刘粹、檀祗、胡藩、沈庆之、刘勔、徐湛之、谢庄、江淹等。这些人虽不全是文士,但对广陵文化影响颇大,如孔衍年十二便“能通《诗》《书》”,“经学深博,又练识旧典”(44) ,东晋初年的“朝仪轨制”多由其制定、校正,后来被专权的王敦贬至广陵郡,他依然“教诱后进”,“不以戎务废业”,“虽不以文才著称,而博览过于贺循,凡所撰述,百余万言”。④一些宗室和名流,或自身的风雅风靡当时,或招徕集聚文士,从而对广陵文化建设发挥了重要作用。

陈郡谢氏家族与广陵颇有渊源。东晋太元二年(377年),谢安推荐其兄奕子谢玄出任建武将军、兖州刺史、领广陵相、监江北诸军事,谢玄以广陵为基地,招募北方流民南迁的将领,重新组建了北府兵,与其家族在建康中枢政局的活动遥相呼应、互为表里,后来这支北府兵为东晋政权赢得了淝水之战。因此,广陵是陈郡谢氏掌握军权之地,在其家族文化史上别有深意。

谢安作为陈郡谢氏的代表人物,把谢氏家族推向了顶峰。谢安(320—385年)字安石,陈郡阳夏县人(治今河南太康县),40岁前高卧东山,风流放达,赢得很高的社会声誉;40岁后步入仕途,为东晋名相,任司徒、太保等,死后追赠太傅、追封庐陵郡公。东晋与前秦的淝水之战,实由以谢安为代表的谢氏家族所主导。此役后,谢安声望达到巅峰,可盛极必衰,谗言四起,谢安受到了多方排挤,不得已离开中枢,自请北征,移镇广陵。(45) 这对个人而言虽是无奈之举,可对国家来说,则避免了君臣猜忌,维护了政局稳定。

谢安移镇广陵的具体时间,《晋书》谢安本传未明载,据《资治通鉴》,谢安太元九年(384年)八月奏请“开拓中原”,以谢玄为前锋都督,开始北伐;九月“上疏求自北征”,都督十五州军事,“加黄钺”;十年四月壬戌(385年5月10日)出镇广陵,七月生病请返,八月回到建康,八月丁酉(10月12日)病卒。考虑到太元十年有闰五月,所以谢安镇守广陵的时间不超过186天。(46)

谢安以北伐名义出镇广陵的步丘,修筑新城居之,又在城北筑埭治水,后人追思,名为召伯埭。召伯埭之得名,《读史方舆纪要》说,谢安“筑堰以灌民田,民思其德,比于邵公,因名”(47) ,即今扬州市江都区邵伯镇。谢安修筑召伯埭是军民两用设施,于军,可以便于沿邗沟北伐;于民,可以灌溉农田,而且随着时间的推移,邵伯埭作用愈加显著。谢安以中枢首辅身份移镇广陵,修筑新城、召伯埭,一方面不忘北伐、建功立业,另一方面又时时想着归隐东山,充分反映了谢安之功业追求和名士风流,为扬州文化史留下了一个谈不尽、道不完的话题。隋代凿通大运河并成为南北交通主干线后,谢安修筑的邵伯埭成为交通线上的重要站点,来来往往的人士途经于此,莫不抒发怀古幽情,无形中加深了历史记忆,如五代宋初广陵人徐铉诗云“欲识酒醒魂断处,谢公祠畔客亭前”(48) ,北宋秦观诗云“南北悠悠三十年,谢公遗埭故依然。欲论旧事无人共,卧听钟鱼古寺边”(49) 。历代扬州人以各种方式追思纪念谢安的功绩和德行,与谢安相关的遗址比比皆是,如运司街上的谢安宅(在今扬州市政府东大院东南角一带)、扬州子城的太傅谢公祠、邵伯镇的谢安书院和谢公甘棠庙等等。

晋宋更迭之际,刘裕北伐长安,取得成功,后退归彭城(治今江苏徐州市),改朝换代的迹象已经非常明显。东晋义熙十三年(417年)仲冬,谢灵运奉旨赴彭城慰劳刘裕,并于次年春返回建康。谢灵运是谢玄之孙、谢奕之曾孙。这次旅行,他从建康出发,渡江到广陵,沿邗沟入淮,从淮泗溯流而上,抵彭城,就所见所闻,作《撰征赋》,于沿途景物描写颇多,于历史兴衰治乱感慨颇多,不仅对刘裕之功业进行了颂扬,还对其先祖之功绩进行了歌颂。其中,广陵是谢安、谢玄镇守之地,因此文中对广陵一带风物的描述着墨尤多,文句绝佳:“入夫江都之域,次乎广陵之乡。易千里之曼曼,泝江流之汤汤。洊赤圻以经复,越二门而起涨。眷北路以兴思,看东山而怡目。林丛薄,路逶迤,石参差,山盘曲。水激濑而骏奔,日映石而知旭。审兼照之无偏,怨归流之难濯。羡轻魵之涵泳,观翔鸥之落啄。在飞沉其顺从,顾微躬而缅邈。”(50) 赋文之意境不一定是实景,但对途经广陵这段旅程写下如此美文,多多少少反映了谢灵运灵感的激发以及对广陵的偏爱。对长江这道天堑,谢灵运笔下也透露出史学家的冷静和哲学家的睿智:“利涉以吉,天险以艰。于敌伊阻,在国期便。”②通过对从曾祖谢安在广陵行迹的畅想,谢灵运进而对谢安在东晋的功业做出了较为客观的评价:“造步丘而长想,钦太傅之遗武。思嘉遁之余风,绍素履之落绪。民志应而愿税,国屯难而思抚。譬乘舟之待楫,象提钓之假缕。总出入于和就,兼仁用于默语。弘九流以拮四维,复先陵而清旧宇。却西州之成功,指东山之归予。惜图南之启运,恨鹏翼之未举。”③

刘宋大明五年(461年),谢庄出任广陵太守。谢庄是谢弘微之子、谢思之孙,后过继给谢峻,谢思、谢峻分别是谢万、谢安之孙。谢庄为江东“独秀”之文士,“所著文章四百余首”,其中有《鹦鹉赋》《舞马赋》《舞马歌》等。(51) 他还作有《江都平解严诗》:“肃旗兰庙律,耸钺畅乾灵。朝晏推物泰,通渥抃身宁。击辕歌至世,抚壤颂惟馨。”(52) 诗中“解严”可能是指大明三年(459年)竟陵王刘诞被诛、广陵惨遭屠城后,稍微缓和的政治局势。(https://www.daowen.com)

谢哲字颖豫,是谢庄的曾孙,梁代时官至广陵太守,侯景之乱后,全家便寓居广陵,至陈朝历任吏部尚书、中书令、侍中、司徒左长史。(53)

从谢氏出镇广陵,到后裔寓居于此,从谢安至谢哲,凡历八代,近180年。广陵在陈郡谢氏家族文化史上非同一般,由此也反映了东晋以来世家大族在扬州文化史上的作用。

二 刘宋宗室的文化影响

刘宋时期,临川王刘义庆、东海徐湛之、竟陵王刘诞等三人对广陵文化影响尤为深远。刘宋元嘉十七年(440年)十月,临川王刘义庆转镇广陵,约元嘉二十一年(444年)因疾返回都城建康。刘义庆“为性简素,寡嗜欲,爱好文义,才词虽不多,然足为宗室之表。受任历藩,无浮淫之过……少善骑乘,及长以世路艰难,不复跨马。招聚文学之士,近远必至”。刘义庆幕下有袁淑、陆展、何长瑜、鲍照等一批文士,一同编撰了诸多著作,如《典叙》《徐州先贤传》十卷、《江左名士传》一卷、《宣验记》十三卷、《幽明录》二十卷、《世说》八卷、《宋临川王义庆集》八卷、《集林》二百卷地。(54) 这些著作虽署名刘义庆,实际离不开其身边文士的帮助。目前,大多数著作或完全散佚,或仅存断简残篇,唯有《世说新语》(即《世说》)较为完整地保留下来。《宣验记》《幽明录》则是在刘义庆南兖州刺史任内完成的。

刘义庆卒于元嘉二十一年(444年),时年42岁,他晚年笃信佛教,“奉养沙门,颇致费损”,尤其是在镇守广陵期间,他与佛教徒交往密切。天竺沙门僧伽达多“禅学深明”,来到宋国传法,元嘉十八年(441年)夏,受到刘义庆的邀请,在广陵结居,后卒于建康。昙冏是驻锡淮南中寺的高僧,与鸠摩罗什高徒昙无成是同学,名气相当,为刘义庆所重。释道冏从关中迁徙到建康,驻锡于建康南涧寺,元嘉二十年(443年),为刘义庆“携往广陵”,最后“终于彼矣”。释道儒俗姓石,渤海郡(在今山东淄博市一带)人,“寓居广陵”,从小就喜欢清静,向往出家。刘义庆镇广陵后,道儒“以事闻之”,刘义庆便为他“启度出家”。出家之后,道儒“蔬食读诵”,“劝人改恶修善”,“远近宗奉”,成为“导师”。(55) 这些事例,验证了刘义庆“奉养沙门”的事实,而移镇广陵后邀请高僧编撰《宣验记》《幽明录》诸书,自在情理之中。

刘义庆身边的文士中,鲍照是跟随他一起出镇广陵的。元嘉十七年(440年)十月临川王刘义庆由江州刺史转任南兖州刺史,移镇广陵,鲍照随行,并由侍郎转常侍,到元嘉二十年(443年)随刘义庆还建康,鲍照在广陵呆了两年多。鲍照(约416—466年)字明远,东海郡人(治今山东郯城县),出身于寒微士族,“少有文思”“文辞赡逸”,他虽然“才秀人微”,湮没当世,却被后人推崇为六朝时期最杰出的诗人之一,与谢灵运、颜延之并称元嘉三大诗人,既是元嘉体的代表诗人,也是元嘉诗风向永明诗风过渡的关键诗人,著有《鲍照集》十卷,流传至今,在文学史上具有重要地位。(56)

徐湛之,字孝源,同出东海郡郯县徐氏,既是望族后代,又为皇室亲属(其母为宋武帝刘裕长女会稽公主),言行风流,生活奢豪,善尺牍音辞。元嘉二十四年(447年),徐湛之被贬任前军将军、南兖州刺史,镇守广陵,直到元嘉二十六年(449年)转任丹阳尹。在这近三年的时间里,徐湛之“善于为政,威惠并行”。其本传载:“广陵城旧有高楼,湛之更加修整,南望钟山。城北有陂泽,水物丰盛。湛之更起风亭、月观,吹台、琴室,果竹繁茂,花药成行,招集文士,尽游玩之适,一时之盛也。”(57) 由此招徕了一批文学名士,赋诗属文,吟咏唱和。“时有沙门释惠休,善属文,辞采绮艳,湛之与之甚厚。(宋)世祖命使还俗。本姓汤,位至扬州从事史。”(58) 释惠休早在元嘉十三年至十五年(436—438年)便与鲍照在荆州赠答往复,鲍照作《秋日示休上人》《答休上人》,惠休和《怨诗行》《赠鲍侍郎》,元嘉二十四年至二十六年间也被徐湛之召至广陵,故很有可能惠休是临川王刘义庆幕下的文学群体成员,追随其从荆州至广陵,待徐湛之镇广陵,又成为湛之身边文士。惠休文章集为三卷,其“辞采绮艳”,从《怨诗行》中可见一斑:“明月照高楼,含君千里光。巷中情思满,断绝孤妾肠。悲风荡帷帐,瑶翠坐自伤。妾心依天末,思与浮云长。啸歌视秋草,幽叶岂再扬。暮兰不带岁,离华能几芳。愿作张女引,流悲绕君堂。君堂严且秘,绝调徒飞扬。”(59)

竟陵王刘诞镇守广陵期间,幕下也汇聚一批文士。刘诞妻徐氏为徐湛之之女。建康居民陈文绍在举报刘诞的罪行时提到了“主衣庄庆、画师王强”,主衣掌皇上王侯服玩等事,画师即指刘诞所用专职画家。录事参军王璵之“有才局”。记室参军贺弼“有文才”(60) 。张永字景云,吴郡吴县(治今江苏苏州市)人,曾任刘诞北中郎录事参军,“涉猎书史,能为文章,善隶书,晓音律,骑射杂艺,触类兼善,又有巧思”,“纸及墨皆自营造”,深受宋文帝刘义隆的赏识,每次收到张永的表启,“辄执玩咨嗟,自叹供御者了不及也”,并使其监统元嘉二十三年(446年)的华林园、玄武湖修造工程(61) 。刘系宗(419—495年),丹阳(今安徽当涂县丹阳镇)人,“少便书画”(62) ,为竟陵王刘诞子刘景粹侍书,广陵屠城时,孝武帝特赦系宗,以为东宫侍书。宋齐更迭之际,齐高帝萧道成废苍梧王刘昱,正直舍人虞整醉不能起,高帝特把起草诏令的重任交给刘系宗。齐武帝尤其赏识系宗,永明年间(483—493年),北朝使书常由刘系宗题答。

江淹(444—505年),字文通,济阳考城人(治今河南民权县东北),“少孤贫好学,沉靖少交游”,“不事章句之学,留情于文章”。(63) 江淹历仕宋、齐、梁三朝,并于齐、梁任要职。刘宋景和元年(465年),江淹随始安王刘子真出镇广陵,泰始二年(466年)十月刘子真被宋明帝刘彧赐死,建平王刘景素继任南兖州刺史,江淹曾是刘景素的塾师,故建平王“闻风而悦,待以布衣之礼”(64) ,直到泰始三年(467年)八月刘景素返京都任丹阳尹,江淹才随至建康。据此,江淹游幕广陵的时间有两年多。泰始三年七月,江淹因广陵令郭彦文获罪而受到牵连;八月,他在广陵狱中上书刘景素,②可谓是“叙事畅通,布景淋漓,写情透切”(65) ,文云:“下官本蓬户桑枢之人,布衣韦带之士……常欲结缨伏剑,少谢万一;剖心摩踵,以报所天。不图小人固陋,坐贻谤缺。迹坠昭宪,身限幽圄。履影吊心,酸鼻痛骨。下官闻亏名为辱,亏形次之。是以每一念来,忽若有遗。加以涉旬月,迫季秋,天光沉阴,左右无色。身非木石,与狱吏为伍。此少卿所以仰天搥心,泣尽而继之以血者也。……仰惟大王少垂明白,则梧丘之魂,不愧于沉首;鹄亭之鬼,无恨于灰骨。不任肝胆之切,敬因执事以闻。此心既照,死且不朽。”(66) 刘景素览书后随即下令释放江淹。江淹“凡所著述百余篇,自撰为前后集,并《齐史》十志”,并且“尝欲为《赤县经》以补《山海》之阙”,可惜没能完成。(67) 《隋书·经籍志》载,“梁金紫光禄大夫《江淹集》九卷。(梁二十卷)”,“《江淹后集》十卷”。(68) 江淹“少以文章显,晚节才思微退,时人皆谓之才尽”(69) ,成语“江郎才尽”即出自于此。南朝政治复杂险恶,“晚节才思微退”可能是表象,在“江郎才尽”之前,亦有“鲍郎才尽”之说。史载,宋孝武帝刘骏“好为文章,自谓物莫能及,(鲍)照悟其旨,为文多鄙言累句,当时咸谓照才尽,实不然也”(70) ,故“江郎才尽”也可能是江淹的避祸之举。

三 六朝沧桑历史中的“芜城”意象

《芜城赋》是鲍照的代表作,描绘了汉代吴国的兴盛和当下广陵的衰败,“驱迈苍凉之气,惊心动魄之辞”(71) ,极写荒凉凄惨之状,尤其是“收局感慨淋漓,每读一过,令人辄唤奈何”(72) 。这种文学技法,在某种程度上还原了六朝广陵城屡遭屠城的悲痛历史。

东晋隆安五年(401年)六月,孙恩别将卢循攻陷广陵,杀三千余人。(73) 元嘉二十七年(450年)秋七月,刘宋北伐失败,北魏乘胜追击;十二月,北魏太武帝拓跋焘引兵南下,饮马长江,“凡所经过,莫不残害”(74) ,到次年正月退还,给包括广陵在内的江淮地区造成了极为严重的破坏。史载:“魏人凡破南兖、徐、兖、豫、青、冀六州,杀伤不可胜计,丁壮者即加斩截,婴儿贯于槊上,盘舞以为戏。所过郡县,赤地无余,春燕归,巢于林木。”(75) 不过,广陵真正成为“芜城”,乃由刘宋宗室内讧所致。竟陵王刘诞为宋文帝第六子,为其兄孝武帝刘骏所猜忌,大明元年(457年)秋徙南兖州刺史,移镇广陵。大明三年(459年)四月,孝武帝派兵袭击刘诞,双方战争爆发。七月二日,沈庆之攻破城池,刘诞被斩,“传首京邑”,“因葬广陵,贬姓留氏”,其母殷氏、妻徐氏“并自杀”。孝武帝下令屠城,“命城中无大小悉斩”,“女口为军赏”,沈庆之执谏,“自五尺以下”才免予屠戮。广陵城之“士庶皆裸身鞭面,然后加刑”,宗越受旨行刑,“莫不先加捶挞,或有鞭面者,欣欣然若有所得,所杀凡数千人”,并且“聚所杀人首于(建康)石头(城)南岸,谓之髑髅山”,亦即“京观”。广陵屠城之惨状,令人发指,“每风晨雨夜有号哭之声”。(76) 这些沉重悲痛的灾难,让当时的人们刻骨铭心,迫切需要能够表达出来的文化载体,鲍照的《芜城赋》就直观深刻地反映了广陵城发展历史过程中的黑暗一页。

关于《芜城赋》的写作时间和历史背景,传统说法是认为鲍照有感于元嘉二十七年(450年)及大明三年(459年)广陵城两遭兵祸而作。有人提出新解,认为《芜城赋》“当为元嘉二十八年(451年)春夏之间,诗人有感北魏入侵所造成广陵城的残破而作”(77) ,可信度较高。无论是《芜城赋》是作于第一次兵祸抑或第二次兵祸后,广陵城于十年间遭受两次严重破坏是客观事实,惨痛的战争、复杂的政治、动荡的时代给人带来了强烈的震动,《芜城赋》除了是诗人鲍照抒发个人凭吊伤感之情的作品,也成为时人乃至后人表达情感、追忆历史的寄托,尤其对于广陵城而言,既处于南北对峙的前沿,又位于声援京师的要点,外患(如第一次兵祸)与内讧(如第二次兵祸)交织,给广陵城带来了深重的灾难,赋予了悲壮的色彩,进而成为一个朝代、一个时代的写照。

东晋刘宋时期,扬州文化发展虽有文化世族推动的旧传统,但更为明显的新动力却是来自于镇守广陵的名士宗室。具体而言,东晋以名士出镇为主,刘宋则以委派宗室为多。名士本身引领文化发展新潮,宗室外镇则有一批幕僚随行,其中需要文士代为处理文书。“爱好文义”的宗室幕下皆有一批文士群体,宗室与文士群体一同致力于文化建设,成绩斐然、硕果累累,如临川王刘义庆、竟陵王刘诞、建平王刘景素幕下的文士群体,其中鲍照、江淹对扬州文化影响尤大。无论名流抑或宗室,都是外来势力,扬州文化发展的内生动力不足,转由外部力量主导,发展态势起伏不定。特殊的时代造就了特殊的城市,广陵城的屡建屡毁最终会反映到文化上,套用一句古话,正所谓“城市之大不幸,却是文学之大幸”。鲍照《芜城赋》用文学的手法抚慰了历史的惨痛,承载并融合了个人的感受、群体的记忆、城市的悲凉、朝代的兴衰、时代的特征、历史的沧桑等,最终塑造出悲壮沧桑的“芜城”意象,这种提炼和描绘无疑是魏晋南北朝时期扬州文化的画龙点睛之笔。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。