拓跋氏自公元4世纪末开始统治中国北方,并对全国产生了重大影响。公元557年,西魏的权臣——宇文泰之子宇文觉迫使魏恭帝退位,自立国号为周,史称北周。北周的都城依然在长安,但是相比隋唐全盛时期,当时长安的规模还很小。几年前(公元550年),东魏孝静帝被废,东魏政权仅维持了15年便宣告结束。孝静帝名义上是东魏的统治者,实际上不过是个傀儡,真正的权力掌握在专横的高澄手中。后来,高澄被几个仆人刺杀身亡,他的弟弟高洋建立北齐政权,定都邺城。邺城位于今河南北部,距直隶不远,曾是东魏和更久远的三国时期魏国的都城。北齐的统治范围包括今直隶大部、山东、河南和山西东部,北周则统治着今山西西部、陕西和甘肃。北齐与北周的斗争非常激烈,两个政权一开始似乎势均力敌。北齐文宣帝在北部边境修筑长城,采取各种防御措施,想尽办法铲除一切可能的竞争对手,不过这些与艺术史没有什么关系。值得关注的是,公元555年,文宣帝大力提倡佛教,下令所有道士必须剃发改做和尚,否则就处死(只有四名道士因拒绝剃发而死)。毫无疑问,这直接促进了北齐佛教雕塑的繁荣。北齐的皇帝似乎全都信仰宗教,或多或少有些迷信,朝中的氛围明显有利于佛教艺术的发展。这些皇帝内心虔诚,但行为荒唐。据记载,北齐第五位皇帝高纬“在皇家园林中建造了一座贫穷的村舍,城中的乞丐都可以进来,行乞一天之后,还可以住在这里。皇帝似乎很喜欢行乞的声音,他打扮成最落魄的乞丐,衣衫褴褛,拿着乞丐的标志——稻草编织成的钱包,在附近的窄巷间流浪,悲泣着求人施舍。他早上出门,向官员和贵妇们乞讨。如果有人施舍给他,他就赏赐、提拔对方。大家知道此事后,便在皇帝出门时争相给他施舍,以求升官”,[1]这位荒唐的皇帝被称为“无愁天子”。后来,北齐被强大的北周打败也就不足为奇了。北周武帝(公元561年—578年)是一位精力充沛、很有能力的君主,他从不迷信,意志坚定。据说,他曾警告儿子不要相信吉兆。他的信条总结成一句话就是:唯有正直的品行才能带来好运。他不器重僧人和道士,而是要求臣民都尊崇儒家思想。为此,公元574年,他下令关闭所有佛寺和道观,命令僧人和道士还俗。事实上,我们只发现了一件武帝后期的小佛像,刻有北周年号的雕塑总体上远远少于刻有北齐年号的作品。

北齐军队起初攻占了北周的一些领土,但很快北周军队就收复了失地,接着乘胜追击,攻下了北齐都城邺城,俘获了北齐皇帝和太子,并立即处死了他们。这件事发生在公元577年,标志着北齐的灭亡。北齐领土并入北周,北周皇帝成为整个中国北方的统治者,但这一地位很快就失去了。第二年,武帝逝世,继任者登基时还是个难当重任的孩子,朝政大权完全落入丞相、大将军、后被封为随国公的杨坚手中。公元581年,杨坚受禅称帝。公元589年,杨坚攻下南朝都城南京,将南陈后主带回长安囚禁起来。经过几百年的战乱和分裂,中国终于重新实现了统一。

隋文帝登基不久,便修改了北周武帝时严酷的宗教法令,恢复了佛教和道教。他非常尊崇佛教,大力支持佛教雕塑发展,历代帝王罕有其匹。据佛教百科全书《法苑珠林》第100章以及《辩正论》第3章记载,隋文帝下令修建了3792座寺庙,修复了150.894万(或有误)尊旧塑像,新造了10.658万尊大大小小、各种材质的佛像,如金、铜、石、檀木、漆、象牙等等。难怪在佛像和菩萨像上,隋文帝的年号最为常见!隋文帝颁布了新的法令,任何人偷盗或毁坏佛像都会被处以重罪,若是僧人或道士犯此类罪行则会被处以死刑。家家户户都捐钱造佛像,不光寺庙中,在家中供佛也流行起来[2]。

关于隋文帝实施的善政以及对宗教活动的热衷,史书中有很多记载。公元596年陕西发生大饥荒,他曾去山东泰山祭拜,发罪己诏以减轻受灾人民的痛苦。隋文帝时期,旧的西都经过重新规划,规模扩大,面貌焕然一新,当时称为大兴城(即唐代的长安城),并在城北建造了宏大的皇宫。依据史书中对长安城的记载,隋朝时城内就已经开始了大规模的营建,很多宫殿和寺庙中不仅装饰着画作和漆器,还有雕刻和塑像。

然而,隋文帝并不喜欢浮华。据说,一位大臣趁着隋文帝不在,为他修建了一座华丽的宫殿,隋文帝为此大发雷霆。他性情暴躁易怒,令人生畏,但又公正善良,爱民如子,深受百姓爱戴。他还有一个特点就是不喜欢儒学的春秋笔法,他说:“写东西要直截了当,不要把时间浪费在寻章摘句上,比起固纸堆里的陈词滥调,自己的话更有力。”[3]

隋文帝在位期间是中国佛教和佛教艺术发展的黄金时期,政治统一,文化繁荣,中国人在佛教理论和造像方面的创造力空前绝后。不过绘画发展相对较慢,唐朝时成为艺术活动要素的生活装饰艺术此时刚刚起步。艺术依然服务于宗教,佛寺不仅得到了皇室的大量捐赠,许多地方官员也纷纷跟随君主的脚步。值得一提的是,尽管这一时期石窟寺雕塑和单件雕塑作品大量涌现,但其整体艺术水平并未降低,反而有所提升,其中一些堪称中国佛教雕塑中的佳作。

但是,这些有利的条件并未持续太久。隋朝的第二位皇帝隋炀帝(公元605年—618年)并不关心人民疾苦,而是热衷于新建宫殿、举办宴会、乘船游览新开凿的运河。据《法苑珠林》第100章记载,隋炀帝共重修了10.1万座雕塑,新造了3850座雕塑。他把都城从长安迁到洛阳,修建了华丽的宫殿和花园,自此以后,他经常乘龙舟远行,船队共3万条船,由一整支军队牵引前行。隋炀帝急于享乐,导致开凿运河和造船的工匠有一半死于过度劳累。同时,政治局势越来越不利,他数次征伐高句丽,均告失败。隋炀帝对突厥可汗态度软弱、刻意奉承,使这些危险的敌人产生了觊觎之心,北方很快遭到了突厥人的抢掠。如果不是李渊将军的儿子——新的军事天才李世民出现,那么隋文帝建立的统一的帝国很可能又要陷入分裂。李世民极富军事和政治才能,为国家统一立下了不朽功勋。在他的协助下,李渊夺取了隋朝政权(隋朝最后两位君主只是徒有虚名),并于公元618年建立了唐朝。

* * * * * *

北周和北齐时期的雕塑可以视为隋朝数量众多但类型相近的造像的前奏,从北魏相对古拙的风格过渡到隋朝和初唐相对成熟的风格。雕塑样式从程式化的线条发展到更加成熟的立体样式;人物变得丰满,但保留了统一的轮廓和富有节奏感的衣褶线条分布。很多造像脸上的微笑仍显古朴,但不像从前那么呆板神秘了,面部更加丰满,神态更接近真人。总之,这是个过渡时期,对研究中国雕塑具有重大意义。

相比早期而言,这一时期各地雕塑的风格差异总体上更加明显。附图中将特点鲜明、出自同一省份的雕塑归于一组,这种分类方式不仅基于材质的特点,还依据明确的风格特征。北周时期,陕西的佛像强壮厚重,与直隶精美的大理石造像或河南优雅的石像差异很大。这一时期最大的石窟雕塑群在山西天龙山,除此之外还有保存不够完好的山东莲花洞、神通寺四门塔的一些雕塑,以及没有收入本书图录的河南龙门石窟和巩县石窟寺中的一些单独的作品。北齐东北部地区的雕塑体积庞大,尽管目前我们对它们了解不多,但我相信,在山东和直隶肯定能找到不少这一时期的雕塑作品。

插图5.天龙山3号窟坐佛

北齐时期天龙山最好的雕塑作品在2号窟和3号窟,目前保存相对较好。这两个洞窟装饰基本相同,都包括三大组雕塑,中间是一尊坐佛,两旁各侍立着一尊菩萨,龛柱外有时还有比丘或沙门(穿印度服饰,戴印度头饰)。一些洞窟窟门内壁上装饰着供养人像,既有绘画也有浅浮雕。主要人物为高浮雕,看上去好像独立的立像。但这些雕像还是有些平面化,特别是侧向主佛而立的菩萨像,身上的衣褶像羽翼一样分散在两边。这些造像在风格上很接近北魏的作品,只是头部比早期的雕塑更方正、更立体。

处于风格演变较晚阶段的是10号窟和16号窟的雕塑,它们同样建造于北齐时期,但建造者显然受另一外来艺术流派的影响更大。相比2号窟和3号窟,这里的造像更大、更笨重。10号窟中有三尊坐佛,每一尊坐佛两侧均有两尊菩萨和两尊比丘,窟门两旁站着力士。不幸的是,其中一些造像或部分残损,或被水严重侵蚀,或粗陋地用灰泥修补了泥层(见图221~223)。它们都是高浮雕,几乎称得上是圆雕,造型呆板而丰满,像柱子一样,几乎没有任何我们在之前的洞窟中看到的由光影变幻产生的立体效果。衣褶很浅,表面平滑,有几尊造像感觉像木雕一样。这些造像缺乏美感,部分因为保存状况不佳,部分因为圆柱状的外形与缺乏节奏感的结构。站在门外的力士是这个洞窟中现存最有价值、保存最完好的造像。它们比佛像和菩萨像更具中国特色,柔韧的衣褶线条极为简洁,蕴含着古老的力量(见图220)。

16号窟中的大多数造像保存较好,大都呈圆柱形,单调中蕴含着些许变化。这里也有三组雕塑,比前一个洞窟中的造像更大、更精致。这些造像位于平台上的浅龛中,平台正面装饰着伎乐童子(现已部分毁坏)。主佛位于高高的台座上,居高临下。中间是莲座,侧壁是供桌样式的台座。这些造像均为赤脚,结跏趺坐,施无畏印和与愿印。身穿袒右式袈裟,质地较薄,衣褶算不上浮雕,只能说是简单的线刻。在中国艺术中,这种穿衣风格的佛像并不多见,只是偶见于唐代雕塑中,在北齐时期出现则着实令人惊讶。如果不是因为旁边的造像都是北齐风格,这些造像很可能会被归入较晚时期。旁边的造像和10号窟的立像一样呆板,像圆木柱一样,与标有北齐年份的雕塑很相近,据此可以断定它们的制造年代。此外,包括佛像在内的所有造像头部都带有北齐时期的典型特征。

插图6.天龙山3号窟坐佛

这些佛像的风格与其年代不符,唯一可能的解释就是,它们是仿照外国样式或由外国艺术家制作的,而旁边次要的造像则是按照当时当地的普遍风格雕刻的。我们对早期的印度雕塑了解不多,无法判断这些样式来自哪里。但是,天龙山这一洞窟中佛像的风格与公元5—6世纪的马图拉雕塑非常接近。[4]不光衣褶的样式及雕刻技法接近,甚至造像的外观都非常相似,同样是肩部宽而圆、腰部较细、光脚。与我们所知的中国其他所有大型石佛相比,这些造像更具印度气质和外观。中国艺术家能如此忠实地模仿马图拉样式,简直令人难以相信,至少其他地方从未出现过这种情况。我们更倾向于相信,某位非常熟悉马图拉流派作品的印度艺术家曾在天龙山制造过雕塑。另外,2号窟和3号窟中的印度比丘看起来很像外国人,因此其创作者应当亲眼见过外国人,除此之外很难有其他解释。天龙山的唐代作品比同时期其他地方的中国雕塑都更具印度特征。因此,天龙山的佛寺应当与印度有直接交流,精通石刻艺术的印度僧人时常来此。

这一雕塑艺术中心对周边地区产生了一定的影响,但影响范围并不大。仅从我们搜集到的北方省份的零散材料来看,山西雕塑受印度影响最大。山东和直隶的某些雕塑尽管掺杂了纯中国的元素,但也能看到一些印度的痕迹。河南和陕西的雕塑受印度的影响微弱,只见于一些仿照外来样式制作的小雕塑和铜像。各地的风格传统深深地植根于当地,遵从自然演化的规律,从相对抽象的平面逐渐变得立体。我们将从各省的例子中感受到这一点,但在此之前,先要讲一下北齐时期山西其他地方的雕塑。

图229中的两个头像可能都来自天龙山,不过材质与石窟中的雕塑有所不同,照片突显了这一差异。年代较早的头像(A)有些像笈多时期的头像,只是前额比印度的更宽。另一个头像(B)更为精致成熟,几乎超越了北齐时期的水平,可能制作于隋初。造于公元576年的菩萨立像(见图230)更有特点。其材质为红色砂岩,与天龙山石窟中的一些造像相同。造像为高浮雕,背后原本可能有大背光,但现在被削得很窄。头部和身体中部几乎是圆雕,手臂残损,衣袍下的双腿像圆筒一样,脚部扁平,没有成形。造像站在圆形台座上,台座呈覆莲形,花瓣轮廓鲜明,前方有一块小石碑,旁边守护着两头狮子(现已破损)。衣服紧贴身体,衣褶和腰间的璎珞均为浅浮雕,就像水面上的波纹,下摆弯曲,就像弧形的波浪。腿和胳膊很像圆柱,头、身体和台座也是如此。衣褶棱角分明,像羽翼一样散布在两侧,与北魏时期扁平瘦削的造像风格截然不同。[5]

武平年间(公元570年—576年)的很多雕塑样式与此类似,略有不同。在稍早些的天保年间(公元550年—559年),雕塑就不够丰满立体。例如,河南少林寺中一座造于公元557年的造像碑,依然遵循以前的样式,只是稍微宽阔厚重一些,而公元571年的一座造像碑(见图239B)就很像圆柱。图236中的大型造像碑也是这样的形状,上面没有刻年份,但我们有足够的理由相信,它应该造于公元570年左右,或稍早一些。整体看来,这是一件典型的过渡时期的作品:形状很圆,衣褶为浅浮雕或者说线刻,造像下部衣服散开,显得很平。莲座和两侧守卫的狮子富有立体感,明显比之前的造像碑更注重细节。这座造像碑的材质是灰色硬质石灰岩,常见于陕西和河南,但造像本身更具直隶南部的风格。另外一件作品尖顶四方纪念柱(见图241)的材质与之相同,艺术性虽不突出,但仍值得关注,上面的人像是上文所说的圆柱状。这些造像均位于浅龛内,佛龛四周装饰着帷幔和缠枝纹。造像的衣袍裹得很紧,衣褶为线刻,而非浮雕。头部几乎和身体一样宽,整体呈圆柱形。

北齐时期直隶的雕塑非常多,主要的制造中心在其南部定州附近,那里盛产白色云母大理石。当地各个时期雕塑的艺术水平参差不齐,其中最好的作品代表了中国佛教雕塑的最高水平,而最差的则和普通工匠的水平差不多。从定州的一些造像碑上,我们将明显地看到这一特征。但我们还是先来看一些单独的造像,这有助于我们对前文所讲的山西和河南雕塑的新样式形成完整的印象。

直隶很多单独的造像都是上文所说的新样式(见图253、256)。这些造像外观不像山西的一些造像那么圆,但属于同一类型,手臂和腿明显呈圆柱形。薄薄的衣服紧贴圆润的肩膀,衣褶曲折舒缓,为极浅的浮雕或线刻。头部大都庞大沉重,肩部很宽,胸部塑造得很好,越往脚部越窄、越瘦。温斯罗普先生收藏的释迦牟尼佛立像就是一个典型的例子。这件造像很漂亮,衣服底部是典型的波浪线(见图255)。把这件造像放在北魏时期同一主题的作品(见图138~139)旁边,可以发现两种相反的风格。早期作品的衣褶和轮廓是伸展的,在脚部向外弯曲,肩窄头小,呈上升的节奏;造像的基座较宽,越往顶髻越窄。后来的作品(见图253、255)则呈下降的节奏,速度较慢,有些沉重;轮廓没有弯曲,几乎直着垂下来,衣服包裹全身,越往脚边越窄,节奏明显加快。早期造像因其上升的节奏和灵活的线条,有时看上去像要展翅飞升,后来的造像则沉稳地站着,越往上越重、越大。在这两种相对立的风格之间应该能找到一些过渡阶段,因为这种转变太过突然、彻底了。这并非持续演变的结果,而是如前所述,在6世纪中后期受到了强烈的外来影响。温斯罗普先生收藏的释迦牟尼像很可能是仿照印度木雕制作而成的,从其外观特别是衣褶的处理手法都可以看出这一点,北齐时期的几件雕塑也是如此。可以猜想,对这一时期的雕塑艺术产生深刻影响的外来样式大都是木雕,正如北魏时期最著名的几件作品的原型都是铜像一样。

与木雕的相似性在单个的造像中体现得最为明显,不过,在图258和259这样比较平的造像碑上也能看出来。特别是衣褶的处理方式,和刚才提到的造像是同一种类型,体现出木雕的影响,与宽大笼统的外形并不矛盾。直隶其他的造像碑总体上更精致,其中一些树木的轮廓、自由站立的多层人像极富画面感。河南的雕塑总体上更传统,在某些方面与北魏的造像碑明显不同。我们此前在一些大型造像碑上看到的主要特征,以及统一的、整齐划分的平面(仅有部分雕刻或浅浮雕装饰),现在都完全不同了。其中有大量人像,产生了更为生动的光影效果。费城收藏的造像碑造于公元551年(见图233),整个正面刻成一个大壁龛,其中的人物造像跟许多石窟寺中排列得一样。另一座造于公元557年的造像碑,中间的壁龛没有那么深,上方的小壁龛中还有人物造像(见图235),但群组间没有边框隔开。这些人物造像都是高浮雕,位于不规则的小洞里,显得有些杂乱。少林寺中一座造于公元571年的大型造像碑(见图239B)构图更为均衡,但表面也不规则。整体分成若干明暗不定的小块,若隐若现。对立体感的过度重视破坏了造型结构,但它的整体形状及顶部设计又维持了造型结构。顶部两条盘龙形成了生动的拱形,弯曲的身体富有节奏感,下面是小型人物造像。其造型比之前的造像更立体,同时没有损伤原来的曲线美,效果极好。

一些造像碑的背面和两侧装饰着浅浮雕,内容主要是树木和动物,还有一些真正的风景画,展现了当时的绘画艺术(见图234)。不同的层次间有些部分重叠在一起,有些一个连着一个,代表不同的空间或深度。人物、鸟兽都很逼真,遵从统一的节奏,增强了动感,凸显了各元素的形态(见图232、234)。

直隶的佛教造像碑属于另一种类型。它们大都很小,像是供家用而非寺庙使用的。构图精巧,细节丰富,有些类似铜像,只有最早的那些作品才与北魏末期的佛教造像碑相似(见图242、243A)。佛像后面是叶形大背光,上面有高浮雕的飞天。衣褶仍是棱角分明,像羽翼一样散布在脚两边,比后来的造像更像浮雕。它们和后期的造像还有一点不同,就是造像下方的高台座通常饰有高浮雕的护法、狮子和香炉。在这样的布局中,主像通常自由地站着,使得造像的深度与底座的宽度相得益彰。其他同类型的一些作品中,叶形大背光缩小为圆形头光,显得主像的轮廓很大,尽管两侧的人像也呈正面站立(见图244)。更常见的布局是人物造像两侧立着两棵高大的树,像柱子一样,弯曲的枝叶形成凉棚,枝叶下有飞天,托着珍珠佛塔和珠链(见图245~247)。光从枝叶的缝隙间穿过,下面的人物造像在天空的映衬下轮廓鲜明。其总体效果比其他类型的佛教造像碑都要轻快通透。雕刻家有时甚至过于追求富有空间感和画面感的构图,比如,他们让树枝从树干上向前生长,飞天像圣诞天使一样挂在树上(见图246)。这些造像碑最初都涂了鲜艳的颜料和金粉,变得更像绘画,比如巴黎吉美博物馆收藏的造像碑(见图252B)。作为立体作品,这些小石碑在中国雕塑中算不上佳作,有人甚至会质疑其创作手法是否属于“雕刻”,但其中很多作品的工艺水平却极其高超。人物造像遵循前文讲过的规则,近于圆柱形,其中最差的看起来像僵硬的木偶(见图243B、247B),而最好的则可以入中国宗教雕塑最佳作品之列。有些漂亮的白色石头像希腊最好的大理石,富有光泽,接近透明,增强了最细微的光影变化,为雕像的笑容营造出某种神秘的氛围。不幸的是,图片难以呈现出这种美(见图249、250、254)。但无论是谁看到原作时,都会被激发出内心深处的宗教意识,产生微妙的感觉。这种感觉难以言表,然而一尊雕像就可以将它触发。

山东神通寺的石窟造像很可能也始于北齐时期,尽管现存的大量造像造于唐代。山脚的坐佛中有一些是例外,其中一尊造像从造型和衣褶设计来看不会晚于北齐(见图513)。四门塔塔心柱墩台四面的大坐佛的造型和衣褶处理与之相似,只是材质更好(硬质白色大理石),技术也更成熟。但不幸的是,这些佛像表面覆上了泥层,其中两尊几乎完全被毁,两侧的造像也完全翻新。不过,其中两尊佛像的头部依然完好,面向入口的那尊佛像外面的泥层已经脱落,下部的衣褶非常清晰(见图261~262)。从这些衣褶、外观和佛像头部来看,如果其余泥层也都脱落的话,这应该是中国早期雕塑中的佳作,保持了原有的美感,富有立体感与和谐之美。它们的外观比此前提到的其他雕塑更加细腻,台座上的衣褶节奏非常独特,既克制又自由。中间部分为浅浮雕大波浪线条,末端变成更为规则的小曲线,在传统衣褶样式的基础上有所变化,展现出雕刻大师的风格和完美的技艺。

其头部同样坚固而精致,比同一时期乃至任何时期的中国雕塑头像都更有个性和立体感。这些头像比唐代成熟时期的头像更古朴一些,但从雕塑的角度来看毫不逊色。佛像旁边一尊比丘的头像令人惊叹,其面容酷似真人,极富表现力(见图263B)。

北周时期陕西的雕塑尽管风格差异很大,但总体而言较为古朴。陕西西部的雕塑材质各异,风格多变。显然,陕西雕塑家受印度影响的程度远不及其他地方,如天龙山的雕塑家。他们几乎没有受到影响,因此作品风格更加传统。

其中的大型雕塑价值较高,有些现存于西安府,有些收藏于美国的博物馆(见图270~275)。除此以外,一些刻有年份、特色鲜明的小型作品也很重要,比如蛇纹石以及普通灰色石灰石质地的小造像碑,包括一些大型铜像。将图173、174A与图269B、276进行比较可以发现,这些小造像碑与当地北魏末年的同类作品风格很像。后期的造像衣褶更圆润、自由,头部大而方,但构图基本一致。其立体感越来越强、空间上向纵深发展,因此产生了一些细小的差异,这些新特征在其他作品上体现得更为明显,这里无须强调。图266和图268中的雕像呈现出新的面部特征,下巴和额头很宽,脸型几乎呈长方形。这一类型在这一时期的陕西雕塑中多次出现,隋朝时略有改变。其外观宽大厚重,但比其他省份的雕塑更平一些,衣襟仍然散布在脚边。图266B中铜像的衣襟像羽翼一样,与北魏的风格相同,但应视为仿古之作,因为其头部具有北周时期的特点,而且此前尚未出现大量的璎珞和耳环等装饰。

带有大背光的菩萨立像也是过渡时期的典型代表,头光上绘有装饰,看起来像把阳伞(见图265A、B和267A,图267B的头光已缺失)。衣褶散布在脚边,节奏简洁轻快,不像北魏时期那样繁复沉重。这些雕像既具有古朴的美感,相比早期作品又更富有立体感。

现存于西安府南院小博物馆[6]中的大型雕塑更为高大、成熟。它们似乎过于宽大厚重了,身体粗壮,脖子很短。衣服自然地垂下来,形成稀疏的波浪形衣褶,接近脚边时越来越平、越来越宽,但可以明显感觉到衣服下面粗壮的肢体。尽管身躯全部被长袍所遮蔽,但完全是中国的样式,与露出一侧肩头和大部分胸部的印度式佛像截然不同。侧面的衣褶还是依照传统的样式,但比北魏的雕塑更自由、立体感更强。

插图7.西安府南院的立佛(见附图271B)

原属西安府、现藏于明尼阿波利斯艺术博物馆和波士顿美术博物馆中的大型菩萨像(前者造于公元570年),在外观和衣褶设计上的变化更为和缓(见图273~274)。这两尊菩萨像不像佛像那么淡然,姿势更为自由。特别是波士顿美术博物馆中的那尊菩萨像,头部微微前倾,手优雅地抓住从肩上垂下来的长帔巾。飘逸的长袍,以及大量宝石项链、璎珞、腰带和饰带使他们看起来更像女性,不过体型却是男性的,很有力量感。有人认为,这些雕像显出悲悯之情,这种情愫源于自制与自律,与我们在直隶的一些小雕像中看到的微妙情绪不同。总体来说,这一西部古都及其周边的雕塑似乎比东部和南部的更为朴素、刚健。这里凝聚着中国艺术最具创造性的力量,塑造出了最具中国特色的雕塑作品。

陕西雕塑中还有两座奇特的造像碑,上面是带有椭圆形大背光的坐佛(其中一尊由夜叉支撑,旁边守卫着两头蜷伏的狮子)(见图277),它们的材质和上一章讲到的陕西北部的一些道教造像碑相同,都是粗糙的灰色石灰石。有趣的是,这两座造像碑简单地复制了中亚或西亚的样式。据《梁书》第54卷记载,于阗多次进献佛像。这些佛像的风格和衣褶设计非常古老,令人想起云冈石窟中最像外国雕塑的作品,然而其丰满的外形和大背光上丰富的装饰却属于较晚的样式。雕刻技法相当古拙,很像此前提及的道教造像碑。它们一定出自偏远地区,在佛教雕塑中心地区早已发展出更自由的艺术形式时,那里依然保留着旧时的风格。

除了石像以外,一些小铜像也可以体现出风格的转变,以及这一时期中国雕塑受到的外来影响。其中最早的一件类似于北魏时期的作品,衣褶在脚边形成羽翼一样的尖角,造型优雅,线条弯曲流畅,但头部和北周时期的雕塑一样方而宽,没有背光,只有火焰形的大头光(见图278)。其他雕塑的头光都不见踪影,但我们可以确定,它们本来也没有背光。在没有背光的印度新式雕塑的影响下,北魏以后的中国雕塑也都没有背光了。图280中的三尊造像风格完全一致,图282中的两尊造像也是如此。它们呈现出别样的优雅,体态优美,衣着更轻盈,比之前的雕塑更精细,脸上迷人的微笑也与此前的不同。菩萨的女性形象在中国逐渐流行起来,体现在这些小雕像上,使它们比大石像更加逼真、立体。

有些大型菩萨像体积更大,装饰更丰富,但不如小雕像和谐优雅,也不如大型立佛像[出自西安府,现由竹内(Takenouchi)先生收藏]壮观。这尊大佛像是中国现存的大型铜像中的精品。(www.daowen.com)

有一些小佛像似乎直接复制了中亚的雕像(见图279B、C,图283A、B、D)。在众多中国神像中,它们看起来有些格格不入,并未表达任何艺术理念。它们的价值主要体现在宗教史而非艺术史上,其外来风格如此明显,相信读者自己就能得出结论。

之所以将图284~289中的雕塑单独列为一组,因为在我看来,尽管它们的风格和造型总体上符合北魏末期和北齐、北周时期的特征,但其制造年代不会那么早。它们似乎是仿品,具体制作时间不明。我倾向于认为,其中大部分属于同一时期;而且我确定图285和286中的两尊大型造像制作于公元12世纪。这一点等有机会再详细讨论。图287~289中的四座小造像碑,尽管质量参差不齐,但材质和技法一致,制作年代见图287上的题记。图注中还引用了一段伯希和教授的说明。

一般而言,隋朝雕塑直接延续了北齐和北周时期的风格。其中大部分依然体现了过渡时期的特征,但有几件可以归入中国宗教雕塑中最完美、最成熟的作品之列。短暂的隋朝是中国佛教雕塑发展的黄金时期。如前所述,外界环境非常有利于宗教艺术的发展,造型艺术尚未完全成熟,技艺可以独立于宗教灵感,用于任何目的。尽管从总体上看,隋朝雕塑在外观上依然很克制,很少追求自然,但它标志着雕塑艺术在写实方面取得了显著进步。

这一时期很多地方都有佛教石窟造像,据我所知其中最重要的在山东,但云冈石窟和天龙山中开凿了新的石窟,龙门石窟中也增加了新的造像。云冈石窟3号窟中的造像非常粗糙,佛像和菩萨像的巨大体型象征着他们的无边神力,体现出雕塑者的虔诚之心,但缺乏艺术性。衣褶遵循北魏时期的旧形式,但造像体型膨胀,头部像塞满羊毛的口袋一样,由于石窟内部破旧狭小,造像看起来尤为笨拙臃肿。

天龙山8号窟造像的历史价值大于其艺术价值。这是天龙山最大的洞窟之一,但是保存得并不好。软质石料长期受到水的侵蚀,后来又遭到大肆破坏,许多造像已经部分缺失,或被打碎、摧毁。我去参观时残存的最重要的造像是中央塔柱四面的大型坐佛,每尊旁边站着两尊比丘,门外还站着力士(图293~299)。

插图8.天龙山8号窟坐佛(隋朝)

研究完16号窟后再来看这些造像,我们首先注意到的是,它们的外表完全没有印度元素。它们的坐姿和之前的造像一样,但着装是中式的,衣服遮住两边肩膀,身体不那么僵硬。肩部不太宽,腰部没有曲线,外观没有明显的特点,看起来较弱,但头部的尺寸变大,神态更接近普通人。和16号窟的印度式佛像相比,哪一种更受人们喜爱,这是一个见仁见智的问题。尽管这种类型只见于此地,且出自较差的工匠之手,但它们无疑更具中国特色。这些造像缺乏艺术性,造型和衣褶处理都较差,没有节奏感。衣褶只是细小的刻痕,有些曲线不是自然下垂的。旁边造像的艺术性更低,看起来就像木偶。侧壁上一些菩萨像的衣褶设计遵循早期的造像原则,艺术价值高一些(见图298~299)。

洞窟外有两对力士,一对在入口旁,另一对在一座有隋朝题记(年份为584年)的大石碑旁。这些力士的艺术性更为突出,体态生动而不紧张,手臂动作激烈,头部转动幅度很大。它们比10号窟和16号窟外的力士动作更加激烈,但是否更立体、更生动,则值得商榷。早期的造像在静止中蕴含着力量,头部蕴含的力量在这些后来的作品中已很难看到。但另一方面,这些造像的衣褶更富有表现力,服装成为表现动作的手段,处理方式更为自由,这在之前的中国雕塑中没有出现过。

我们认为由软砂岩制成的独立造像产于山西的主要依据是其材质,而非明显的风格特点。无论立体造型还是装饰设计,这些造像都比同时期北方其他省份的雕塑逊色不少。大体而言,它们比前一时期的雕塑更为沉重、笨拙,尤其是那些身穿分散在脚边的及地长袍的造像(见图300、303)。它们衣服上有大量厚重的褶皱,毫无轻盈灵动的节奏感,只是向下垂着,身体和双腿上粗重的璎珞、垂饰和搭扣进一步增强了这种感觉。装饰品成为菩萨像的突出特点,往往影响了造像的形状与比例,降低了其艺术价值。总体而言,这些造像比前一时期的更加立体,很多都是圆雕,只是衣服和璎珞太笨重,看不出身体结构。而且头部太大,和身体比例不协调。

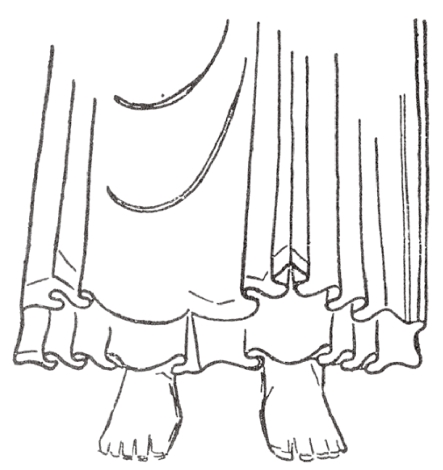

隋朝时的陕西雕塑风格多样。其中一些类似山西雕塑,其他的艺术价值明显更高。材质硬度较高,或是灰色石灰石,或是大理石。大多数单独的造像都是菩萨像——厚重、头部很大、衣服又长又宽、璎珞从胸部和腰部一直延伸到膝盖以下。长帔巾遮住双肩,一直垂到脚面,很多造像的衣襟在脚边形成松散的羽翼,使它们显得更宽,同时更牢地固定在台座上。只有那些最好的作品的衣褶线条才有些许节奏感,但依然很克制,不仅没有增强造像的动感,反而使它们显得更僵硬(见图311)。重叠的衣褶下缘曲线呈耳状,成对出现时交汇的末端形成心形(见图311、315)。但也有些衣褶设计得更自由,如图313中精美的无头大理石雕像,其站姿比同一时期的大部分作品都更为灵动。

山西和陕西的隋朝雕像头部都很强壮饱满,但其中的佳作不像北周雕像那么方正。它们的外观和结构更加立体,鼻子、嘴唇和眼睛等部位刻画得更精致,长长的眉毛以双线刻出窄痕,在鼻子和太阳穴之间形成圆润的曲线(见图304C、D)。这些头像的精美之处还在于,它们保留了些许早期雕像的那种微笑,但增加了一些个性特征。因此我认为,隋朝最好的头像足以跻身中国雕塑精品前列。它们的外观比唐朝的头像更简单纯净,神情富有微妙的内涵。

隋朝初期西北地区大量制造的宗教雕塑大多都很普通,本书选取了几件并不算出色的作品。佛教和道教的小造像碑也是如此,但它们标有开皇时期的年份,具有一定的文献价值。这些雕塑分布广泛,既可以供奉在小寺庙中,也可以摆放在百姓家中。

铜铸艺术在北周时期已经取得显著成就,隋朝初期得到了进一步的发展,其艺术中心似乎仍在都城及其附近。这一带出现了一些雕塑佳作,如著名的金铜佛群像,原来由端方总督收藏,现在收藏于波士顿美术博物馆中。这组雕塑是最为完整的祭坛装饰,包括一尊坐在树下的大佛、旁边的四尊小像、两尊大一些的菩萨、两名力士和两头狮子,另外还有树枝上手持花环的飞天以及托起香炉的夜叉。主佛头光精美,上面装饰着枝叶纹和火焰纹,树枝上挂着花环和经幡。整体布局类似当今日本一些佛寺中的祭坛装饰,可以认定中国也曾有过大量类似的装饰。造像本身的价值或许比不上整体及其精美绝伦的装饰,这些装饰不仅遍布台座、头光上,连树上都有大量树叶和经幡,而造像则瘦削单薄。两名力士是个例外,这是两件富有立体感的小型杰作,远胜于缺乏动物特点的老套的狮子——狮子的后腿不像动物的,而更像人的。图323中的其他隋朝铜塑群像与端方收藏的相比逊色不少,尽管弗利尔美术馆中的造像在风格上更为先进、优雅、精细。还有一组类似的造像原本可能规模更大,但现今只余残片,收藏于罗浮宫和法国其他地方,本书并未收入。隋朝的大型铜像去哪儿了呢?难道都被熔化,铸成了钱币和兵器?

隋朝最漂亮、最典型的雕塑作品都出自直隶。这些雕塑没有标明年份,也没有题记,材质是直隶产的大理石,其中三件我们确定来自直隶的寺庙。这些造像的风格非常一致,但品质参差不齐。它们的总体外形都不再像圆柱,而是变成了卵形——臀部和肘部轮廓鼓起,愈往脚部和头部收缩得愈厉害。衣褶的主要线条也沿着同样的方向伸展,那些佳作尤其如此,如图325和326。这些造像不仅整体呈卵形,背部及正面的主线条更凸显了这一特征,头部同样如此。顺着这一思路继续观察可以发现,一些造像正面和背部的众多衣褶也是同样的节奏(见图326、328)。大多数造像呈现出的卵形比我们所知的其他任何形状更能赋予作品和谐与宁静之感,展现出缓慢、顺畅、平衡的动感,无论上升还是下降都非常协调,不像在圆柱或棱柱形造像中那样会突然中断或结束。

衣服非常轻薄,紧贴身体,有时甚至会突显而非隐藏身体曲线(见图324、326)。其中的菩萨像上身裸露,只在双肩搭着一条窄帔巾,身饰璎珞,扣在腰部的搭扣上。这种轻便的服饰明显是印度式的,因此有人认为,创作这一别致样式菩萨像的艺术家模仿了外来的样式。但无论是怎样的外来影响,都已被细心地做了更改,呈现出鲜明的个性化特征。我认为,图325和326中的作品出自同一位大师之手[迪尔思夫人(Mrs.Dearth)曾在大都会艺术博物馆展出过一件同类的雕塑,书中没有收录照片],图328中的大型佛像显然出自同一流派。其他雕像则是这一风格在不同地区的变体,在雕刻技艺和造型方面有各自的特色。从图327中的两尊比丘像中很容易看出这一点,他们可能是阿难和迦叶,头部的雕刻手法有印象派风格,色彩丰富。

隋朝时期,山东的雕塑最为丰富多样。当地人似乎尤为笃信宗教,热衷于修建佛寺。从现存的一些石窟雕塑来看,这里一定有过一种非常重要的宗教艺术传统,当时一些技艺非凡的工匠将其重新呈现了出来。我们已简单介绍过一些洞窟,但还要再说一下其中重要的雕塑风格。最早的洞窟位于驼山和玉函山。玉函山上的许多造像造于开皇四年至六年,但大都重塑了泥层、粗劣地涂上了颜色,这或多或少破坏了它们的艺术价值(见图351~355),不过其中一些造像原本的外观、衣褶的设计和脸型仍可以分辨出来。总的来说,它们的外形偏向于圆柱形而非卵形,有些僵硬,单薄的衣褶垂直向下,更增强了这种感觉。头部很大,比较方正,脖子很像圆柱。尽管它们现在比以往更像玩偶,但其形态却非上乘。佛峪寺中的雕塑保存较好,也是同样的类型和风格特点,但它们的位置很难拍出好照片(见图361)。造像的衣褶垂直向下,显得很庄严,造于开皇七年(公元587年)。

图9.直隶的立佛(隋朝初期,见图324)

驼山2号窟和3号窟中的造像与玉函山和佛峪寺中的风格基本相同。它们都没有标明年份,但从风格来看,应该和上文的那些造像属于同一时期,即公元6世纪80年代中期(见图334~340)。隋朝典型的独立造像规模庞大,但对于雕塑来说,这样的尺寸似乎太大了,丧失了美感与亲近感。结跏趺坐于低台座上的大佛看上去更像整块巨石,而非立体的雕塑。其样式很简单,腿、身体、脖子、头等各个部位只是简单地堆砌起来,结构上缺乏有机的联系。造像大体为卵形,但由于是坐姿,节奏在底部终止了。紧贴身体的衣服很薄,衣褶线条有一种装饰美,但缺乏立体感,也不足以为庞大的身躯带来节奏感。只有垂到台座上的衣褶边缘才有一点生动的节奏。当地大部分隋朝雕塑中重新出现了别致的波浪线,一些重叠的大曲线被上文提到的耳形曲线分隔开来(见图339)。中央主佛两旁的菩萨和比丘尺寸较小,比例也更好。它们僵硬、笔直,更像圆柱形而非卵形。薄衣褶都是垂直向下,在脚边呈规则的波浪形。头部很大,但面容比大佛更鲜明,颈部遵循已有的规则,有三道整齐的圆环(见图336~337)。

驼山4、5、6号窟中的雕塑较差,它们出自其他艺术家之手,规模也较小。这些雕塑大都保存得并不好,但其中一些的衣褶设计在规则的排列中有一些自由的变化,显得与众不同(见图341~343)。

从驼山转向云门山山谷中的石窟雕塑,意味着进入了一个完全不同的艺术世界。云门山只有少量大型雕塑,而且其中几件保存状况很差,但保存下来的雕塑都具有很高的艺术价值。这些雕塑比驼山石窟中的雕塑晚大约十年,主佛旁边的一些小壁龛中所刻的年份在公元596年至599年间,大型雕塑可能不会太早。相比前文所述的隋朝雕塑,这些雕塑的风格更加成熟,堪称这一时期的最佳之作。这些造像不在真正的石窟里,而是在浅壁龛里,因此比大部分仍留在原地的石窟雕塑更容易被人发现,光影变化增强了立体效果。主要造像包括一尊坐佛像和一尊菩萨立像,另外一尊造像可能是力士(已毁坏)(见图344)。旁边还有一个更浅的壁龛,里面从未有过任何主像,只有一座大石碑,现已被移走。两边有两尊大型菩萨像,其中一尊保存完好,另一尊脸部残缺。在这些大型造像周围有许多雕有坐佛的小壁龛,有的里面有胁侍菩萨,其中一些是后加的。

大佛结跏趺坐于台座上,宽大的衣服遮住全身。身体的姿态和以前的造像差别很大,不再那么僵硬,而是比较随意。大佛倚靠在壁龛的墙上,头微微前伸,似乎在专注地看着前方。上衣在左肩处打了个结,双肩和膝盖处的衣褶宽大流畅,在膝盖间形成一系列宽大的曲线。就连垂到台座上的衣襟边缘,也比之前更为自由,尽管其中还有一些之前常见的波浪线。这尊大佛不仅规模宏大、设计新颖,更值得注意的是其衣褶的立体感。这些衣褶不只是某种节奏的装饰或表现,而是依据光影的渐变塑造而成的,有时甚至削弱了节奏,它们俨然已经成了创造立体效果的至关重要的手段。简而言之,这一形式不再是线性节奏的空洞背景,而是拥有了自身的价值。这一点也明显体现在头像上,它采用了新的独特的处理方式,营造出丰富的光影效果。眼睛不再像大部分早期佛像那样闭上或者半闭,而是睁得很大,眼睑极大地增强了生命力。双唇被一道很深的阴影分开,看起来像是张开的。这种生命力以近似印象派的手法展现了出来。造像完全沉浸在光影的氛围中,其表面的破损增强了这种效果。整体的处理很特别,表明创作者是位卓越的大师,严格来说,他的风格不属于中国雕塑的过渡时期,而属于完全成熟的时期,然而他却活跃于隋文帝时期。从菩萨像可以看出,他的作品与当时及之前的雕塑联系更为紧密,而与唐朝的雕塑艺术差别较大。他的印象派风格似乎是个别现象,仅是他个人的艺术成就,他人无法模仿,因此未能推动中国佛教雕塑的整体发展。

站在佛像旁边的菩萨像及另一个壁龛中的造像,在外观、风格和姿态方面比中央主佛更加传统,但立体感也很强(见图346~349)。他们身穿普通的印度菩萨的衣服,头戴高冠,胸饰璎珞。前胸袒露,宝冠上的长丝带垂到两侧,肩上系着一条帔巾。下穿长裙,腰束细带,长长的衣褶虽然很平,却给人一种浮雕的感觉。其材质虽服从于装饰需要,但依然能感受到它的厚重。庄严的韵律也给高大强壮的造像增添了威仪。菩萨长衣襟下端的曲线很有跳跃感,与此前讨论的雕塑有同样的特性。这几乎是隋朝雕塑的标志,就像北魏时的菱形装饰和尖尖的羽翼似的衣襟一样。

这些造像艺术上更成熟、更有趣的部分是头部,它们与前文中佛像头部的风格相同,眼睛和嘴周围有很深的阴影。艺术家精雕细琢,仿佛头像的材料不是石头,而是某种柔软的东西。其实它们的质地非常坚硬,立体的身躯加上巨大的宝冠,显得身材高大修长。将这些高挑精致的菩萨像与那些厚重拙笨的陕西雕塑相比较,便可发现隋朝雕塑的地区差异有多大、其类型及衣褶设计的差异有多大。

龙洞寺中的一些雕塑也是隋朝雕塑艺术中的精品,但由于年代久远、被水严重侵蚀,只剩下了底层(见图358~360)。立佛规模很大,令人印象深刻。这些造像及其身后的墙壁均被自然磨损,带条纹的软质砂岩表面就像帷幔笼罩在满是灰尘的房间里,遮住了所有特征和细节。旁边的一个小石窟中有一排坐佛和菩萨像,尽管也开始受到风化磨损,不过依然保存较好。值得欣慰的是,这些造像质地太软,不会身首异处或被凿出运往国外,而只会慢慢消失,在站立了数百年的地方逐渐分解,回归自然。没有比“龙洞”更美、更适合涅槃的地方了。这里四周草木蓊郁,悠然的山谷中只有一口佛钟打破静寂,记录着时间的流逝。

我们把北齐、北周和隋朝的雕塑归入过渡时期,但前文讨论的雕塑作品可能都造于公元600年之前。隋朝的雕塑均造于开皇年间,其后是否有重要雕塑还有待讨论。唯一一件可能造于隋朝后期的作品虽规模庞大,但价值不高(见图330),与当地隋朝早期的作品风格相同。有些作品可能造于隋朝末年,风格更为成熟,但没有刻上年份,也不为人所知。隋朝最成熟的作品当属河南北部南响堂的精美雕塑(见图469~478),它们之所以跟唐朝的作品放在一起,是因为在我分析所有雕塑的风格前,图片的顺序就已经确定了。我更想把这些雕塑归入隋朝,因为它们在外观和衣褶设计上都明显体现出隋朝的风格。这一点在图470和473的比丘像中体现得尤为明显,在大型菩萨像中也能看出一些(见图469~472)。两尊正在祈祷的比丘像明显呈隋朝雕塑特有的卵形,衣褶精致而简朴,与隋朝时期直隶地区的一些雕塑风格相似,前文已讲过(见图324、328、330)。衣襟下缘非常简单,没有任何装饰性的波浪线,但在同组的其他雕塑上有典型的耳状曲线(见图470、472)。如果这三尊具有明显隋朝风格的比丘像和那尊较大的菩萨像不属于同一组,那它们的年份就很容易确定。将它们运出中国的人声称,这些雕塑原本在同一座寺庙里。它们的材质、雕刻技术都很接近,风格也有些相似,可以印证这一说法。但是,比丘像和菩萨像也有明显的不同。菩萨像的轮廓更为圆润,识别度更高,衣饰更为华贵,不像隋朝的衣饰风格,但其技法与比丘像相同,衣褶长而直,比一般的造像更多,衣襟下缘呈耳状曲线。这些造像拘谨、传统,不及驼山的雕塑,技法明显属于隋朝。最突出的特征体现在头像上,其外观和表情都很有表现力,与我们之前看到的大部分头像都有所不同。或许这只是当地独有的特征,仍是古老的内涵,只是手法更为纯粹、卓越?很可能是这样,但很难证明。因此,南响堂的这些雕塑佳作可能造于隋唐交替时期。它们神情庄重典雅、自觉自省,像是唐朝龙门石窟中的作品,但这些特点也可能出自隋朝一些艺术大师之手,毕竟那时雕琢神情的技法已经完全成熟了。

插图10.南响堂的菩萨立像(隋朝后期,见图472)

如果将中国雕塑的各个阶段与欧洲艺术演变过程进行对比,那么中国的过渡时期相当于欧洲的文艺复兴早期,即由中世纪艺术向文艺复兴全盛时期成熟的古典艺术过渡的阶段。从风格演变的角度来看,这一时期的独特价值在于,雕塑已经摆脱了相对抽象的平面模式,开始形成更加纯粹的立体手段,虽然还保留了以前的痕迹。人像比以前更加立体,呈卵形;其中的佳作不仅仅是高浮雕,还有圆雕,但依然呈现出静态的正面。从这一时期的佳作中,可以感受到全新的雕塑意图和创新的意愿,尽管因为尊重传统形式和线条节奏而受到了一定的限制。

【注释】

[1]参见麦嘉湖,《中华帝国史》,第255页。

[2]“隋文帝可能试图以佛教为基础重新统一全国。到了晚年,他愈发虔诚。隋朝时期的佛学著作远多于儒学书籍。公元594年—616年间,至少编纂了三部《三藏经》。”埃利奥特爵士,《印度教与佛教史纲》第三卷,第258页。

[3]参见麦嘉湖,《中华帝国史》,第270页。

[4]维多利亚和阿尔伯特博物馆的印度藏品中有一两件小雕塑;其余的在马图拉博物馆中,沃格尔的《印度考古调查年度报告》(Archeological Survey of India, Ann.Rep.)1906~1907、1909~1910中也有一些照片。

[5]罗杰·弗莱(Roger Fry)在《伯灵顿杂志》(Burl, Magaz.)出版的《中国艺术》(Chinese Art)一书的相关文章中指出,中国雕塑家喜欢“卵形和圆柱形”,认为这是所有中国雕塑共有的特点。我更倾向于把这一特点限定在过渡时期,在早期和成熟期都不典型。

[6]陕西历史博物馆的前身——1909年创办的劝工陈列所,时为陕西图书馆所属博物馆。——译者注

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。