要理解5—14世纪中国雕塑的风格演变,就必须了解此前几个世纪的中国雕塑艺术。在我们把注意力转向附图中的作品之前,有必要简单了解一下中国早期雕塑的总体特征。

东汉末年到魏晋南北朝分裂初期,即公元3世纪初到4世纪末,雕塑领域似乎没有什么重要活动,目前已知的可归入这一时期的作品寥寥无几。部分公认为是汉朝的陵墓浮雕实际上可能更晚时才产生,但是都没有标明年代。我们所知的、标明年代的3—4世纪的雕塑作品仅有带浮雕装饰的铜镜。广义上讲,这些装饰直接继承了汉朝的风格,但风格和构图渐趋复杂——几何图案减少,动物和人物逐渐得以凸显,有时几乎多到令人眼花缭乱。显然,中国人对生命体的兴趣逐渐增加,尽管这些图案仅用于装饰。在这些装饰中,动物总体上多于人物。它们的身躯、灵活度以及弯曲度都得到了极好的呈现,但形状变得非常奇特,与实际相去甚远。人物的处理更为随意,经常是横放或残缺不全,填入某种装饰图案。艺术家对动物的处理更为自如,可能是从西徐亚—萨尔马提亚的风格传统[1]中获得了一些灵感。

动物和人物的小型陶塑和装饰中也能发现类似的风格。动物雕塑的艺术水平明显更高,公元3—4世纪的一些陶兽可以列入中国雕塑艺术的最佳之作,但是据我们所知,它们都不是大型作品。这些作品在外形上比大型作品更为灵活,继承了汉代艺术的韵律和活力,而非建筑的宏大。

如前所述,这个时期几乎没有石像。严格来说,由于目前的研究所限,我还没有发现更多的作品,仅提供两件根据风格可以归入4世纪的作品。

这两件作品的主要价值在于它们是汉代雕像和公元5世纪宗教雕塑的过渡。它们明显造于佛教传入中国之前,极有可能都是建筑的局部。这尊大型石狮曾是柱子的底座,后半部分处理成了方块状(见图1)。包括头部和两个爪子在内的前半部分宽广有力,让人想起汉代的一些大型雕塑,比如立在山东武氏墓入口的两尊石狮子。头大颈粗的建筑传统和汉代的石狮子完全一样,只是外形更为宽大沉重,力量稍弱。

这块残缺的浮雕表现的是一个人正受到老虎的攻击,其年代可以确定(见图2)。浮雕两侧是涡纹(可能由龙纹演变而来),与公元3世纪末到4世纪的镜子上的装饰相似。这类动物攻击人的装饰图案在4世纪已经流行,值得一提的是,这款浮雕上的场景与顾恺之的著名卷轴画(现藏于大英博物馆)相同,很可能是仿照画制作。其布局无疑与一些汉代的浮雕构图相似,只是人和动物的自然主义倾向更加明显。这块浮雕显然是东汉末年到北魏时期的作品。

进入公元5世纪,佛教主题的雕塑开始占据主导地位,但仍有一些佛教进入中国前就已存在的类型值得特别关注,它们大都是陵墓雕塑或各种尺寸的动物石雕和铜像,其中最重要的是南朝宋、梁皇室陵墓中的众多麒麟和狮子。这组大型陵墓群长约30英里,位于南京附近(西南方向)。张璜(Père Mathias Tchang)[2]已经画得很清晰,他表示当地至少有十余处陵墓。这些陵墓的坟堆已经成为平地,但是在一些地方还能看到纪念碑、神道石柱和守陵的大型动物石像。其中最好的一些都附在了图3~12中,而后期只是简单地重复早期的样式,便没有附图。

最早的一处陵墓里安葬的是南朝的宋文帝(逝于公元453年)。这座陵墓位于南京以南,比梁墓更往南,而且独立于梁墓。陵墓前原本守护着两尊麒麟,其中一尊保存至今,只是头部有些损坏(见图3)。它的块状外形设计比后来的石麒麟更为明显,从腰部灵活的曲线、垂到胸前形成装饰图案的鬃毛和双翼上,我们不难发现其中所蕴藏的能量。人们很难在其他的中国动物雕塑中找到如此大胆有力的结合。

在南朝梁墓中,我们选取了梁武帝的异母弟萧秀(逝于公元518年)和萧谵(逝于公元522年)墓前的辟邪,以及梁武帝的堂弟梁吴平忠侯萧景(逝于公元523年)墓前的辟邪和神道石柱的照片(见图4~11)。这些石雕均造于公元6世纪初,风格非常统一。与宋文帝墓前的麒麟(长约9~10英尺)相比,梁墓前的辟邪体型更大,姿势更夸张,线条更流畅轻盈。它们张口伸出长舌,头部高昂,颈部粗大弯曲、几近于无,胸部饱满,看上去十分威严。总体上来说,身体前部曲线流畅,身体细长,没有特别突出的部位,但是剖面比我们之前所见的雕塑更宽、更明显。这些守陵石兽的双翼和腰间纹饰就像弹簧一样,曲折绵长,张力十足。石兽的一半身体沉浸在水田中,让人联想到维京[3]的战船,船首高而弯曲,装饰着巨兽的头颅。壮丽的维京艺术同样蕴含着赋予雕塑生命力的理念,将中国这一时期的龙与三四百年后斯堪的纳维亚如尼石(Runic Stone)和木制家具上的龙进行比较,我们会发现这一联系更加密切。

这些大型作品在风格上直接继承了汉代的动物雕塑,比如四川雅州府双肩有翼的雌狮和老虎,以及山东嘉祥县附近武氏墓入口的石狮子。我们选取了武氏墓入口石狮子的一张照片(见卷首图)作为对比,先前这两尊石狮子从没有一张令人满意的照片出版过。这对石狮子雕凿于公元147年,沙畹认为“它们是中国最早的圆雕作品”[4],时至今日,这一说法依旧成立。至少这是最早标明年代的石狮子,也是中国现存最好的雕塑之一。

总体来说,武氏墓石狮子和梁代陵墓石狮子的艺术特点并无二致,颈部粗大弯曲,身体较细,但是在装饰和技法上,前者不如后者成熟。武氏墓石狮子双翼很小,身上毛发也不似火焰,鬃毛的样式更简单,舌头并未垂至口外。尽管从装饰的角度来看它们可能还不够成熟,但其节奏却不失生动。

不论是这尊汉代的狮子,还是梁墓的石辟邪,都没有如实地模仿真实的狮子。事实上,它们和真正的狮子并没有多少相似之处。这些石兽的外部特征大多是想象出来的,很难准确判断它们究竟是狮子、老虎,还是传说中的麒麟。它们具有非常重要的象征意义,毫无疑问,制作这些雕塑时,艺术家都参照了外来的模型。中国北方出现过的活狮子来自中亚和西亚,是献给皇帝的贡品。据史书记载,公元87年和101年,帕提亚曾两次进贡狮子;公元133年,喀什进贡狮子。此类事件在中国极为罕见,因此即使是善用石、铜和陶制作狮子雕塑的艺术家,也不大了解这类动物[5]。不过在汉代后期到六朝的装饰艺术和大型雕塑中,狮子是很常见的主题,因此一些雕塑模型或传统肯定存在过,才极大影响了中国雕塑之后的发展。

西徐亚—萨尔马提亚艺术可能对一些小铜像和陶像的制造产生了重要影响,如前所述,将士的武器和饰物会采用这种风格。萨尔马提亚的动物雕塑中虽有大量的鹿、马、虎、龙和鹰头狮等,但狮子仍时常作为艺术的主题。它们与汉代雕塑在艺术上联系密切,甚至可以说,公元1—6世纪中国北方大部分的狮子雕塑——不论铜制还是陶制——在风格上都与西徐亚—萨尔马提亚艺术如出一辙。即便如此,这些小型的萨尔马提亚铜塑(通常是简单的浮雕构图)也不太可能成为大型石刻的初始模型[6]。

巴比伦和亚述曾记载有大型守陵狮子,波斯阿契美尼德王朝艺术的记载更详细。这些狮子立于苏萨和波斯波利斯的宫殿里,纵使外形不尽善尽美,帕提亚人依然视其为皇权和保卫者的象征。中国人对这些西亚雕塑了解多少尚不明确,但是古代波斯的翼狮和中国公元2—6世纪的狮子雕塑在风格上的确有一定的相似之处。中国的狮子与西亚的或许衍生于同一物种,只因融入了萨尔马提亚的血而变得更壮硕、更凶猛。中国的狮子是伊朗和中亚的混血,但因为中间一些重要的环节不得而知,真正的血统难以追溯。在此不剖析这个问题,我们希望可以另作讨论。

汉代,西方对中国雕塑产生了广泛的影响。公元2世纪武氏墓浮雕中特色鲜明的马就起源于中亚古国大夏。浮雕中的狮子尽管纹样参照西徐亚—萨尔马提亚艺术的装饰原则做了相应修改,但可能同样起源于大夏。如果浮雕起源于大夏,那么墓前的两尊圆雕狮子的发源地可能也是大夏。前文说过,武氏墓的这对狮子是我们所知中国北部和中部所有陵墓石兽的祖先,它们呈现出了最本质的风格特点,是整体演变的关键。

中国的狮子雕塑与早期印度的动物雕塑——比如桑吉(Sanchi,公元前2世纪)入口处的雕塑——没有明显的相似之处,几乎没有直接联系。二者可能都受到了西亚的影响,但中间的演变环节大不相同。与中国汉代或者梁墓前那些昂首挺胸、趾高气扬的野兽相比,桑吉西门横梁上的坐狮相当温顺忠实。直到更晚的印度雕塑中,比如在埃洛拉(Ellôra)和马哈巴利普兰(Mahâmallapûram),才出现了更具王者气质的狮子。也是到这一时期,印度雕塑和中国雕塑之间才有了直接的相互交流。唐朝及以后的石狮子就是这种交流的成果,事实上,很可能正是因为受到了印度的影响,它们与唐朝以前的石狮子才大不相同。唐朝及以后的狮子不像早期的狮子那么奇特凶猛,身体也不再像长蛇或吐火兽那样蜷曲、扭动,它们高贵地站在或者坐在高高的基座上,体态浑厚有力,没有明显的动作。后期的这些狮子多是佛教造像,伫立在寺庙和石窟的入口,或者佛和菩萨的脚下。即使它们和早期的石狮一样作为陵墓石兽,也流露出一种承袭自印度宗教的沉着宁静。只有那些小型的狮子雕塑才会被赋予更多高贵野兽特有的桀骜不驯,栩栩如生,气势非凡,远非其他国家的同类作品可比。

通过研究狮子雕塑的外形,进而探寻中国雕塑的演变,这是个非常有趣的课题,但现在我们无法进行专门的研究。以上关于中国石狮艺术起源的少许线索,足以诠释本书图片中的早期陵墓雕塑和类似风格的小型作品的突出特点。这些动物雕塑独树一帜,揭示了同时期宗教艺术中缺乏的影响和联系,展现了完全不同于佛像和菩萨像的创作技巧以及雕塑意识,具有非常重要的艺术和历史价值。正如我们所见,这些动物雕塑连接了过去,延续了本土风格趋势,同时受到了中亚和西亚的影响。后来,佛教艺术在中国确立了主导地位,这些动物雕塑日渐式微,但并未彻底消亡,我们依然能够在一些类似梁代陵墓石兽的作品中瞥见其身影。元代(或更晚)的麒麟虽然已经完全失去了公元6世纪狮子雕塑那流畅的节奏,但其外形却与早期的作品十分类似(见图622~623)。

* * * * * *

据我所知,标明年代的佛教雕塑中,最为久远的是几件小铜像。它们的艺术价值一般,但是像古籍善本一样,具有重要的历史价值。本书中收录了两三张照片[7],其中最早的一尊雕塑造于公元437年,题记年号为“宋元嘉”,表明其制成于南朝刘宋时期(都城为南京)。它曾由端方收藏,我只见过几幅图片(见图16A)。华盛顿弗利尔美术馆(Freer Gallery of Art)收藏了一件公元451年的小铜像,上面有相同的年号(见图16C)。除此之外,我研究过的小铜像上都刻着北魏的年号。这一时期,北方的佛教雕塑比南方多。通过分析现存的作品,我发现北方的艺术活动欣欣向荣,南方则日渐衰落。我只见过两三件南方佛教石像,均制成于公元5世纪末到6世纪初;而艺术繁荣的隋唐时期的作品,我一件都没见过。因此,尽管有时候我们会见到“南派”的说法,但事实上却很难成立。即使这个“流派”曾经存在过,仅凭现存的带有年代题记的雕塑,也很难复原其风貌。上文的两件铜像与北魏的铜像风格相仿,参照的模型极其相似,这些模型可能通过不同的商路运到了中国,下文将对此进行介绍。在此之前,我们先探讨一下南方的早期石像,根据地理位置,它们和梁代陵墓的雕塑归为同一组。

其中的一件小佛首位于南京栖霞寺的石窟(见图15)中,据历史上比较可信的说法,这些石窟建于梁代。石窟里几乎所有的雕塑都翻新过,只有这个佛首和部分拱门保留了原貌。它与同时期北魏的雕塑明显不同,头像更短,五官扁平,但线条分明,轮廓清晰,薄薄的嘴唇浮现出笑意,优雅又极富魅力。或许有人会认为,由于遭受磨损,造像的上述特征比原来更为突出,而非更为模糊,因此才造成我们上文所说的“明显不同”。但事实并非如此,造像大体的外形和容貌并没有什么变化。这表明,南方确实存在过一种明显不同于北方的类型,只是我们对它的特点和起源所知甚少,无法得出进一步的结论。

波士顿美术博物馆的一块小造像碑(见图16B),也体现了公元5世纪末南方的雕塑理念。造像碑正面有一尊高浮雕坐佛,两侧各侍立一尊线刻菩萨,年代是“齐建武元年”(北魏太和十八年)。精美的佛首不幸损毁,但从衣褶和两尊菩萨看,这块造像碑更像早期的日本雕塑(始于公元6世纪末),而不像北魏的雕塑。单从这件造像碑推断,朝鲜和日本早期的佛教造像艺术受中国南朝雕塑的影响更多于北朝的雕塑。[8]它们应该是经由海洋而非陆地运往朝鲜和日本,可以肯定的是,相当一部分已经损毁了。我试图借助法隆寺梦殿观音[9]或虚空藏菩萨[10]来重现南朝早期佛教雕塑的样式,但可能不像这两尊造像那样女性化。在各个历史时期,朝鲜的雕塑艺术总体上都趋于夸张,处理外来主题也显得更为轻松随意,不像中国那样平衡、稳重。日本则追求更精致、柔和的线条,最优秀的日本雕塑的温柔与和谐连北魏雕塑都难以与之匹敌。尽管目前的资料尚不足以得出明确的结论,但上述趋向可能一定程度上反映了南北朝雕塑各自的特征。

如前所述,实际上,南朝的小铜像和北魏造像为同一类型。这些早期的铜像或坐或立,叶形背光上刻有火焰纹。造像比例失衡,头部很大,肢体很短,衣物只雕刻出了几条曲线,重量和厚度完全被忽视。在应用到铜像之前,这种衣褶设计很可能先应用于木雕人像上,因此保留了类似木雕的技术,然而其在铜像上的应用却并不成功,大背光边缘弯曲的火焰纹同样如此。这些早期的中国小雕塑仿照经海路和陆路运到中国的外国雕塑制作而成,但并未形成典型的样式,也不足以影响后来的佛教雕塑(见图146~147)。

这些印度模型是众所周知的犍陀罗样式(Grandhara type),兼有希腊和印度风格,在公元1—2世纪的印度北部占据主导地位。尽管不同流派之间存在一些细微差别,但却始终保持着最突出的特点:带有明显古典特征的瘦长头部,古朴写实的波浪形衣褶。犍陀罗雕像的头部大多像空洞的面具,或者像那些无法恰当表达具体理念的外来艺术样式。除了在公元5世纪初的小铜像中略有体现(比如上文提到的那些),犍陀罗样式对中国雕塑的影响并不大,对石雕的影响非常微弱。

中国的小铜像和犍陀罗造像之间存在一定的联系,但也有重要差别。所有中国人物造像背后都有叶形或扇形的大身光(或背光),有时只是一块背屏,钩挂在人像背后,上面刻有圆形头光。身光外缘大都刻有火焰纹,尖尖的顶部弯曲前倾,曲线灵活,节奏轻快。

这类带有头光、背光的人物造像,中世纪之后才在印度出现。印度的佛像和菩萨像通常只有圆形头光,大多数犍陀罗造像则完全没有装饰。后期印度雕塑的背屏上可能或多或少有些装饰,但是即便如此,印度雕塑也没有真正意义上的身光。总体来看,这些小铜像的火焰形身光不太可能从石雕造像发展而来,从绘画中寻求其根源或许更为合理。印度及其周边国家的造像尚不足以让我们得出明确的结论,然而不可否认的是,相比其他佛教国家的雕塑,这些大身光(刻有火焰纹,有时小火焰层层推进,聚集成大火焰)在中国雕塑中得到了更深远的发展,尤其是在公元6世纪中期以前,这一元素至关重要。隋唐时期的人物雕塑,尤其是铜像中,就很少见到大身光了。这些造像的头光只简单地刻着一些花纹,后来头光越来越小,公元700年以后,唐朝的大部分佛像和菩萨像都不饰头光了。

关于大背光的起源,目前还没有确切的结论,我们只能推测:这些背光首先出现在绘画中,后来被移植到雕塑中,但仅限于印度以北的佛教国家,不包括印度。中国最早的一些雕塑作品中,背光确实相对宽大厚重,类似于犍陀罗风格。后来的背光形状更多样,内容更丰富,节奏也更为轻快,足以与西徐亚—萨尔马提亚的铜像装饰相媲美。北方传统风格在中国雕塑中占据统治地位时,这些背光极其重要。但是,当新的印度风格影响日益增强,中国佛教雕塑倾向于南方的典型风格时,北方传统风格便由盛转衰。

5—6世纪早期的铜像并不罕见,我们只提供了几幅图片,在大村西崖的书中还可以找到其他相似的作品。这些铜像承上启下,证明了各种风格都曾对中国早期的佛教艺术有所影响,其重要性可见一斑。但这些铜像不像一些早期的中国造像碑,体现不出本土的创新精神。继续研究之前,我们先来观察一块小造像碑,这是我知道的年代最早的一块。造像碑正面是释迦牟尼佛坐像,结禅定印,坐于狮座上;背面刻画了释迦牟尼佛降生、沐浴和行走七步的情景,题记中的年代是“太安三年”(公元457年)。我不知道这块造像碑的出处,但其材质——黑色硬质石灰石经常见于河南西北部和陕西的雕塑(见图116~117)。

造像碑正面的释迦牟尼佛与小铜佛像不同,外形更为饱满,面部圆润,颇有点自得其乐的感觉。上衣材质柔软,紧贴身体,轻薄的双层褶优雅地垂下来。据我所知,贵霜王朝的一些雕塑与这尊佛像风格最接近,现藏于马图拉(Mathurâ)的博物馆(编号A1和A2)[11]。一尊是菩萨像,另一尊是佛像,后者结跏趺坐于狮座上,身穿袒右式袈裟。这些雕塑的构图和中国佛像很相似,只是背光的处理不同。其中一件头部尚存,头部宽大,神情严肃,风格与中国雕塑十分接近。稍晚一些的马图拉雕塑的头部和我们讨论的佛首更相似(参见富歇,图494~495波士顿美术博物馆的一件佛首)。二者不仅头部相似,衣褶也相仿。衣褶为双层褶,弯曲排列,僧袍看起来像是针织衣料,质地柔软。中国雕塑和马图拉雕塑的衣褶处理方式大同小异,只是马图拉雕塑中体现得更明显。同时期中国的其他雕塑中,规则地分布着同样类型的衣褶,由此可以确定,马图拉雕塑对于中国佛教雕塑的演变有着特殊的意义。考虑到马图拉是公元2—5世纪印度最具影响力的雕塑艺术中心,因此,这并不让人感到惊讶。富歇致力于追寻犍陀罗风格的影响,他认为马图拉流派相对独立,非常重要。他说:“诚然,我们无法否认犍陀罗的影响,但这一影响是循序渐进的。半岛上的艺术家们模仿的原型经过了周边国家的本土化阐释,不是严格意义上纯粹的印度—希腊样式。这些风格很可能借鉴了马图拉样式,后来被瓦拉纳西(Bénarès)拿去模仿,再后来,摩揭陀(Magadha)又效仿瓦拉纳西的作品。希腊式的佛教艺术越深入内陆地区,希腊的元素就越少,印度的元素就越多。这些变化远比犍陀罗的变化剧烈得多,在本土化的内在压力下,外来因素逐渐消失不见。”[12]贵霜王朝晚期和笈多王朝早期,印度的佛教雕塑在马图拉达到了完全成熟和独立。公元5世纪末到6世纪初的大量的中国雕塑表明,以马图拉为中心的佛教雕塑不仅影响了印度其他地区,还影响了遥远的中国。这些雕塑的艺术风格与马图拉的雕塑高度一致,我们只需观察几个具有代表性的例子,不必一一赘述。

把马图拉的艺术风格和模型带到中国的很可能是佛教朝圣者。名僧法显于公元399年前往印度,公元405年—411年在当地居住,他是第一位到印度取经求法的朝圣者。法显把马图拉描述为大乘佛教最重要的中心之一,宣称当地遍布佛教雕塑和寺庙。之后,他经海路返回中国,带回了一些佛像和佛经[13]。公元5世纪,其他的朝圣者也曾追寻法显的足迹去往印度,却没有留下与此相关的完整记载。[14]再后来就是宋云和惠生,二人于公元518年—522年去往印度北部。名气最大的朝圣者是玄奘,他于公元7世纪初西行前往印度[15]。朝圣者的游历对中国宗教雕塑的发展具有重要意义,他们不仅带回了可供中国艺术家模仿的佛像,还带回了印度最著名的佛像和菩萨像的相关信息。除了这些虔诚的朝圣者以外,一些陆上和海上的商人也意识到了这些印度工匠制作的佛像具有非凡的价值,把它们视作有利可图的商品。但是,促进中国北部和西部宗教雕塑发展的最重要、最直接的动力并非来自印度,而是来自中亚的佛教中心。很早之前,这里就出现了新的伊朗—希腊风格的雕塑。也就是说,中国的宗教雕塑仿照了古典的印度传统样式,而装饰则受到波斯和帕提亚的影响。中亚的一些地方,比如中国库车和于阗,是新宗教和艺术理念的熔炉。很可能正是在这里,传法的僧人和技艺精湛的工匠融入当地相对未开化、但思想开放的百姓中,之后向东发展,深入中原地区。正是在他们的率先鼓励和支持下,中国北方的佛教雕塑才大规模地发展起来。中国西北地区的佛教艺术,如敦煌石窟和云冈石窟,相比中国早期的传统风格,带有更多的异域风情。这一时期中国的宗教艺术也与之后的大不相同,后者更多是在印度艺术的影响下发展成熟起来的。中国西北地区的佛教艺术是中亚艺术的一个分支,在拓跋氏或者说北魏的努力下,植入了中国的土壤。

众所周知,公元4—5世纪初,北魏大力提倡佛教和道教,产生了大量的人物雕塑。但是在公元5世纪中期的灭佛运动中,这些雕塑几乎全部被摧毁。打击最初只是针对道教徒,并没有造成太大的影响。太武帝(公元424年—452年)身边的一个大臣发起了这场运动,他强烈反对所有形式的宗教,称佛教只适合野蛮人,道教的法术不过是骗人的表演而已。然而,这个大臣后来却因为一位著名的道长而改变了信仰。皇帝听从这个大臣的谏言,改信道教,嘉奖了这位道长,并下令修建道观来纪念此事。后来,随着佛教在国内的影响力越来越大,独立性越来越高,僧人的地位得以明显提升,他们开始肆意妄为。史官崔浩一向勇敢无畏,坚信儒家学说。看到僧人们的所作所为,他便向皇帝进谏,列举佛教祸国殃民的种种危害。皇帝对此也有所警觉,于是决定微服私访,亲自调查了几座最著名的佛教寺庙。他发现僧人们生活放荡,还在寺院藏匿恶人和武器,意图谋反,于是命令地方官员摧毁辖区内的每一座寺庙和佛像,处死所有僧人。幸运的是太子笃信佛教,他故意拖延几日才宣布废佛的诏书,让僧人有机会逃跑,但大部分僧人还是被处死。寺庙成了废墟,所有能找到的佛像以及大量经书被毁。因此,这次灭佛事件之前,即公元446年前的佛教雕塑极为罕见也就不难理解了。[16]

太武帝于公元452年逝世,不久佛教便重获大力支持。随后的继位者们都是虔诚的宗教信徒,大力提倡佛教和道教,献文帝(公元466年—471年)便是一个例子。他研究佛像装饰,热衷于修建寺庙,为此不惜放弃皇位,终生奉行佛教和道教。北魏都城山西恒安(今大同府)附近石窟寺中的造像是当时最重要的雕塑作品,直接受皇家资助。灭佛前,这里可能便已经开凿了石窟,但直到文成帝(公元452年—466年)时期,才开始大规模开凿。显然,北魏早期的几位皇帝特意在都城附近修建石窟,试图将自己虔诚的信仰化为永恒,这些石窟对他们来说非常珍贵,同时使得这里成为佛教活动的中心。在我们将注意力转向此地的雕塑前,需要补充的是,北魏定都大同的时间并不久。后来,倾向“文治”的孝文帝(公元471年—499年)决定将都城南迁到河南洛阳,这里是古代中国早期文明的中心,很多朝代都曾定都于此。迁都遭到大部分北魏贵族的反对,孝文帝不得不假借南征之名,率领军队向洛阳方向行进,而洛阳实际上并没有多少军队防守。当时大雨如注,道路难行,南齐(定都南京)的皇帝来不及派兵救援。据说因为大雨,北魏军队便停在了洛阳,没有回山西旧都。第二年(公元494年),北魏朝廷迁至洛阳。

* * * * * *

大同府附近的云冈石窟依据印度传统建造而成,在此之前,甘肃敦煌以及中国西部的其他地方已经出现了印度样式的佛教雕塑。云冈石窟共有20多个大小不一的洞窟,最大的深约70英尺,最小的只有几英尺深。这些石窟依山开凿,壁上刻满了众多佛教神灵、传说,以及各种装饰性浮雕。但是,由于当地是砂砾岩,加上水与岩石长期而缓慢的相互作用,造像不断受到侵蚀。历朝历代都曾重修云冈石窟,目前保存最完整的石窟受到了后人的“悉心照料”,其中的造像被改造得最为彻底。这里所有的造像和装饰都被泥塑过,并随意地涂上了鲜艳的颜料和金粉。内壁和窟顶上满是人物造像和装饰画,看起来比过去更为拥挤。窟内没有明确的分区,总体效果呈现出夸张的巴洛克风格,后来的修补毫无疑问使这种效果更为突出。尽管如此,云冈石窟里笨重的造像和突兀的外来装饰仍旧那么引人注目,远比之后中国的其他石窟更具吸引力。

云冈石窟里的很多装饰主题来自中亚或西亚艺术。明窗四周装饰着弯曲的藤叶,藤叶间点缀着小鸟(见图36~37),这些图案均为平雕,明显是伊朗风格,具有浓郁的异域风情,在中国的云纹旁边显得尤为醒目[17]。童子们或飞行或站立,手持巨大的花环,这花环与塔克西拉(Taxila)或其他地方发现的犍陀罗造像上的花环十分相似。值得注意的是,希腊花环由叶子和花组成,而中国的花环则包括串珠和装饰波纹。大团莲有两圈或者三圈花瓣,周围是飞天,有的构成梯形,印度北部和中部的雕塑中也有这种图案(见图37、39)。有的柱子和寺庙走廊顶部的横梁上有狮纹,让人想起萨珊王朝艺术品中的动物形象和某些纺织品中的图案。在犍陀罗雕塑中,比如白沙瓦(Peshâwar)的博物馆里,可以看到非常相似的葱形平穹顶或三重拱门(外加梯形框)(见图19、47、52等),云冈1号窟和2号窟中佛塔顶上的小舍利塔是纯粹的印度样式(见图24)。一些多棱柱和壁柱上杂乱的爱奥尼亚字母(Ionian capitals)(见图35),以及简单的椭圆形和镖状图案都是希腊元素,后来被移植到印度。类似的混合主题可能还有很多,不过以上例子足以证明,云冈石窟的艺术家从当时印度北部的艺术风格中汲取了灵感。尽管在创作时会混用不同的风格,但显而易见,相比中国传统的艺术风格,艺术家更熟悉印度风格。

除了以上所说的浮雕装饰之外,壁上的各种神像同样体现出明显的异域风格。尽管这些神像只是粗略地雕刻而成并简单地施以彩绘,就像圣诞玩偶或者糖果天使一样悬在拱门和石窟顶上,但是图案却很清晰,其中一些(位于某些装饰较差的石窟里)逃过了现代人的修补,保留了最原始的状态。在一些装饰最为繁复的石窟里,可以在前室的内壁和窟顶上看到一些严重损毁的小雕像,其中有一些小童子,支撑着窟顶、其他人物造像或小塔(见图37、39)。这些小童子源自于外国的宗教造像,比如阿旃陀石窟(Ajanta caves)里的童子,窟顶大量的伎乐飞天可能同样源自那里。窟门两侧的力士总体上更像中国风格(可能是因为类似的造像在中国艺术中更普遍),但其中一些力士手持一种奇怪的三叉戟(见图36)。力士上方可能至少有两种源自印度的怪异神像,我们首先在8号窟的入口处发现了这些造像,随后在10号窟的前室里也看到了类似的造像,只是形状已然不太完整(见图33、34、37)。其中一尊神像五头六臂,手持日、月、箭和鸟,骑着形似孔雀的大鸟,鸟嘴里衔着一颗珍珠。另外一尊神像则是三头八臂,手持相似的宝物(还有其他一些宝物,现已损毁),坐骑是一头牛。前者自然是骑着金翅鸟的鸠摩罗天,后者是摩醯首罗天(即湿婆),敦煌壁画(现藏于法国吉美博物馆)中有相似的造型。佛教诸神中出现了一些印度教的神明,这表明云冈石窟的一些造像可能源自西方。这些体态丰满的三头或五头神与英国、法国、德国的探险者从土耳其和阿富汗带回的泥塑头像联系密切[18],它们以最朴实的形式反映了来自希腊的灵感。公元元年之后的几百年间,希腊风格传播到中亚各地,后来在印度北部和土耳其等地的各个艺术中心逐渐实现本土化。如果仅以这些头像为依据,可以得出结论,云冈石窟的艺术家必定是经由龟兹和吐鲁番到达中原地区的。但奇怪的是,从一些大型雕塑中可以发现,他们不仅从中亚的佛教雕塑艺术中心获取了艺术灵感,还从更靠南的地方比如印度,汲取了相似的艺术灵感。

在这方面,石窟内现存的巨型佛像和菩萨像具有特殊的价值,其中最大的一尊造像高达50多英尺(见图43、44、48、53、54)。在浩大的造像工程中,艺术家似乎致力于使大型造像无限接近于佛教艺术的标准样式,尽量消除创作中的个人特色。因此,这些造像的艺术价值远远低于其历史意义。造像面部扁平,没有特点,毫无立体感,眼睛细长,延伸到太阳穴,鼻子高挺,嘴角上扬,双耳垂肩。广义上讲,这种风格源自犍陀罗造像,保留了其最主要的特征,但也失去了庄重感和印度传统特色,更加朴实,也更富有地方色彩。衣褶同样很有特点,袈裟材质柔软,紧贴身体,衣褶稀疏,形成规则的平行曲线,边缘有时呈连续的尖头状或弯钩状。在小型或次要的造像上,衣褶不再是浮雕,而代之以线刻。衣袍材质柔软,衣褶稀疏,分布规律,表明它是针织的,而不是编织而成的。

衣褶的这种设计方式与白沙瓦和塔克西拉雕塑的风格相似,但是由于工匠技艺不精,某些部分失去了希腊风格的流畅性,显得有些僵硬。这是因为云冈石窟的艺术家并不熟悉犍陀罗雕塑,他们更了解被同化改造后的犍陀罗雕塑,并且总体的艺术、文化水平不高。事实上,云冈石窟的一些雕塑在风格上更接近于马图拉的雕塑,而与犍陀罗雕塑有所区别。对比22号窟巨佛右侧的立佛(见图54)与马图拉博物馆(Mathurâ museum)编号A4的神像,我们可以发现,二者非常接近,类型和特点很相似。只是云冈石窟佛像的头部更像面具,更扁平,也更呆板,身前的衣褶平行排列,而马图拉神像的衣褶则只是简单的线刻而非浮雕。然而这只是特例,马图拉的大部分神像都身穿长袍,斜纹状的衣褶都是浮雕。二者风格上的一致性似乎无可争辩,但是我们不能就此得出结论,云冈石窟的造像以马图拉造像为原型,这种联系更可能是间接的。如前所述,贵霜王朝和笈多王朝时期,犍陀罗风格逐渐本土化,演变为马图拉风格。凭借着优质的材料和当地艺术家活跃的创作,马图拉雕塑闻名遐迩。马图拉的艺术品销往印度各地,这一风格向北传播到了很远的地方。云冈石窟的雕塑就是这一风格的分支,尽管已经有了重大的改变,但仍保留了犍陀罗风格的某些元素。公元5世纪中期后,云冈石窟的艺术家从哪里找来的这些模型尚不得而知,但毫无疑问,这些模型必定保留了马图拉的传统风格。云冈石窟大型雕塑的特点之一就在于缺乏中国本土的特色。

插图1.云冈石窟巨型佛像旁边的菩萨像(5世纪末)

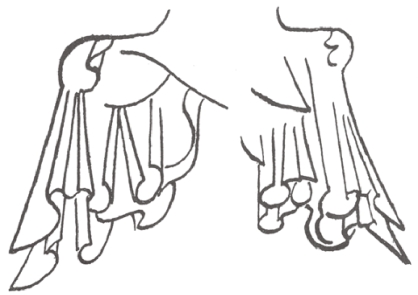

除了这些大型佛像,云冈石窟中还有大量风格迥异的早期造像。这些造像制作年代可能稍晚,或者由其他风格的艺术家制作而成,如4号窟(见图25~26)和西侧的22~26号窟(见图57、59、60、62)。这些造像相对单薄,有的几乎无法刻成圆雕,隐没在宽大厚重的僧袍中。衣褶较平,像宽衣带一样分布于肩和臂上,平行垂下,在边缘形成折线或一系列尖角。后来,衣褶的塑造趋于完善,边缘如张开的羽翼,贴合下凡普度众生的神明形象,迥然不同于印度神像针织僧袍小而精细的衣褶。这些羽翼状的衣褶线条富有节奏感,简洁有力,就像深受西徐亚—萨尔马提亚艺术影响的汉代雕塑的线条,二者呈现出同样的风格趋势,证明了本土艺术传统的连续性。

由此可见,云冈石窟的雕塑具有两种截然不同的艺术风格:一种是印度(或南方)式的,在大型佛教造像中占据主导地位。另一种是中国(或北方)式的,主要体现在较小的造像中,富有节奏感和装饰美。我们首次提到的这种衣褶装饰,在中国佛教艺术中日臻完善,对于佛教造像艺术随后的演变至关重要。这些富有韵律的衣褶第一次展现出了中国艺术家的创作天分,中国的宗教雕塑也因此实现了独特的艺术价值。只要我们认真分析这一元素,深入领会衣褶的重要意义,彻底理解风格演变的各个进程,借助那些标明了年代的造像,很容易就能把中国雕塑史划分为多个明确的时期。文中的衣褶示意图明白无误地展示了本段的要旨,可以轻松地阐明一切,因此笔者便不再多费笔墨。

中国最早或者最古老的佛教雕塑的衣褶设计极其简洁有力,这是其重要特点。轮廓曲折,像绷紧的弓弦,在低处边缘形成尖角(见插图2~3)。连续的衣褶加强了轮廓线的效果,衣褶弯曲等长,末端尖如翅羽。两侧的衣褶勾勒出神像下身的轮廓,中间还有两三条竖直的衣褶,底端呈连续的尖角状或菱形。这种衣褶设计并不死板,会根据石料的不同做出相应的变化。软而粗糙的石材不如硬而细腻的石材刻画得精细,造像规模较小时,衣褶的图案通常也会简化。但是,北魏时期的造像无论多么简略,其衣褶大体都具备上述基本特点。在演变中,线条变得宽松了一点,不再像从前那么紧凑,正面的曲线变得饱满。我们之后还会详细观察衣褶后来的变化,这一点很容易在我们按年代排列的附图中得到印证。

插图2.云冈石窟26号窟的坐像(5世纪末)

我们不必详述面部的样式和特点,虽然它们比衣褶更引人注目。实际上,在各个地区性的佛教雕塑艺术中心,雕塑的面部特点千差万别。我们在云冈石窟中发现了两三种样式。一种是印度式的圆脸,面部丰满健壮、粗朴浑厚、表情呆滞。另一种则是方脸,有时极为方正,有时则有尖下巴,但总的面部特征,如眉毛高扬、高鼻直挺、双唇较薄、嘴角上扬略带微笑、双耳垂肩、额头宽大等,一直非常明显(见图40、41、60、62等)。面部虽说不够立体,却富有生气,散发出内在的美与和谐。这些精妙的艺术作品给人的观感取决于造像所处的光线,往往转瞬即逝。然而,这里的每一尊造像都具有非凡的意义,证明云冈石窟雕塑的精神内涵从未消失,反而在清冷孤寂的环境中保持着原始、纯粹的风貌。

与这些宗教艺术佳作相比,当地同时代的其他雕塑作品就黯然失色了。它们没有任何新的风格元素或艺术表现形式,主要价值在于展现了一些肖像学意义上的细节(有些样子还十分奇怪)。另外,当地还产生了一种特殊的宗教雕塑,即此后在中国流行开来的造像碑(见图73~74)。下文很快要谈到造像碑,但我们还是先来看看同一时期河南龙门石窟的造像。

迁都洛阳后不久,北魏皇帝便开始开凿龙门石窟。龙门石窟的整体布局和北方的石窟非常相似,但工匠却是另外一批人,用的材料更好;从技术角度上讲,总体效果也更好一些。然而,龙门石窟受到的破坏比云冈石窟更严重,现存的龙门石窟早期造像,只有一小部分能辨认出其最初的风格。

插图3.龙门石窟古阳洞内的坐像(约公元510年)

龙门石窟最有特色的早期作品位于古阳洞。古阳洞始建于公元5世纪末,雕凿工作主要在公元6世纪前20年进行。与龙门石窟的许多洞窟一样,这里陆陆续续添加了大量的小壁龛,破坏了原本的和谐。现在洞内四壁上,大壁龛中间夹杂着许多小壁龛,没有一丝缝隙。最古老的造像只有极少数头部尚存(见图77~81),原有的头部要么丢失,要么被泥塑替代。不过很多造像的躯干保留了下来,僧袍的褶皱很有特点。装饰图案包括珠链、流苏和衣纹,以及背光和小壁龛上的火焰纹。梯形区域内装饰着身穿长裙的飞天。所有这些均为浅浮雕,轮廓清晰,有时也会简单雕刻些头光和身光上的火焰纹。以上所有设计中,最别致的元素就是佛装“褒衣博带”,这同样是云冈石窟造像的重要特征之一,但是由于龙门石窟的材质更好,工匠们的技艺更高超,因此,这种装束更为明显。衣褶同样如此,整体设计上和云冈石窟造像的图案大同小异,但是样式有所发展,衣褶更繁复,线条也更有节奏感。龙门石窟的艺术家不仅石刻技艺精湛,而且擅长装饰。古阳洞内的造像可以视为北魏雕塑的最佳范例(见图77),可惜现存数量极少。

古阳洞内的主尊佛像被涂抹得面目全非,左右胁侍菩萨像也损毁严重,但是依然可以清楚地看到菩萨衣袍和帔巾上的衣褶(图75)。衣褶是连续有力的曲线,末端尖如翅羽,底部边缘为生动的折线,有时连续两三行,上下交叠。一些交脚而坐的佛像的衣袍紧贴双腿,在脚两旁呈扇形散开。造像上身缠绕着帔巾或肩带,交叉处有一圆形饰物。这种服饰十分精美,末端像飘动的小三角旗,这一处理手法广泛应用于中国的菩萨像中,在印度的雕塑中却并不常见。当佛像结跏趺坐而非交脚而坐时,佛衣越过膝盖,垂搭于台座前,衣褶曲折繁复,排列成很有特点的曲线、三角形或之前提及的羽翼状(见图78~80)。衣服下瘦削的身体清晰可见,腰部尤其纤细,比例缩小,颈部格外细长,瘦窄的头部上方雕有宝冠或顶髻,看起来就像硕大的花朵开在高高的枝头。

龙门石窟中的其他造像都无法与古阳洞中的造像相媲美。书后有莲花洞、宾阳洞、S洞的附图,这些洞窟均建成于公元6世纪初,目前的状况与最初修建时相差甚远。这些洞窟中最主要的造像,或多或少都曾被随意地重建或修补。然而,装饰图案整体保存较好,莲花洞入口的尖拱形窟楣上装饰着别具特色的火焰纹。主像的叶形背光中除了传统的缠枝纹和莲花外,还有类似的火焰纹(见图82~83)。洞内窟顶中心的大莲花是雕塑装饰中的杰作。莲花周围是飞天,裙带飘舞,就像摇曳的火焰——这是北魏风格最具特色的标志。流畅紧凑的节奏反映出北魏时期的艺术精神,这种艺术风格可能来自遥远的西方。(https://www.daowen.com)

宾阳中洞是龙门石窟中最具规模的早期洞窟,最初保护得很好。但是自从这里开始驻扎士兵,形形色色的人便来到这里居住,把洞窟改作他用,甚至改成厨房、猪圈,使得这里脏乱不堪。现在,洞窟被砖墙和木板隔开,人们很难看到完整的造像,残存的造像上都覆盖着一层烟尘。这里共有三大组造像:中间的一组是释迦牟尼坐像,两侧各有一弟子(见图89);另外两组均为一立佛两胁侍菩萨(见图91)。这些造像工艺笨拙,外形平坦,头部巨大,可能后世历经多次修缮,不然很难解释它们的外形为什么如此鲜明和夸张。衣褶是典型的北魏风格,但是不及古阳洞佛像那么精良。也许是造像规模太大,因此无法过于精致,但同时这也体现出风格演化后期的一些特征。早期的活力和秩序不复存在,取而代之的是更为随意的设计。大佛的头光与头光间那些可爱的小造像保存得最好,也最精美(见图90)。它们较多地保留了原有的节奏,与火焰纹、忍冬纹等主要装饰图案完美地融合在一起。必须承认,所有这些造像和装饰都很大,因此减弱了装饰效果。早期的装饰风格与唐代奢华丰满的风格不同,不适合大型构图。

S洞的造像比宾阳洞的大型造像更早,也更精美。现存的造像与古阳洞内大同小异,不幸的是已所剩无几(见图85~86)。这个洞窟非常残破,几乎所有造像原来的头部都已遗失(有的换成了泥塑头像),大块的浮雕也已经损毁。残存的造像风格纯粹又精妙,如同前文所说,佛像(头部已缺失)衣褶节奏流畅紧凑。

我们不需要在龙门石窟其他的早期雕塑上花太多时间,它们多数支离破碎,只剩下七零八落的装饰、龛口破碎的小壁龛、无首的造像等等。虽然大都很漂亮,工艺精良,但体现不出演变过程中任何新的元素,也反映不出任何未知的风格发展趋势。

巩县石窟寺离洛阳不远,其中的雕塑更重要(见图98)。这些雕塑始于北魏末期,对早期的风格做了些许修饰,后来也曾继续建造。大型立佛受损严重,膝盖以下埋在土里,即便如此,我们仍不难发现其形体高大,节奏鲜明有力(见图99)。整座佛像,尤其是佛首,最大的特点是立体感十足,巩县的其他雕塑也展现出这种立体感。当地现存或者出自这个地方的优秀雕塑,头部都比北魏时期的大部分作品更富立体感。这些雕塑是先在宽广的平面上勾勒出雏形,然后凿成鲜明的浮雕,预示了晚些时期的雕塑风格。

巩县的一些小洞窟受损严重,主要的造像要么大半个身子残损,要么整个被泥和涂料修补,只有两尊还能看出独特的浮雕装饰。中心塔柱支撑起华盖一样的窟顶,上面的矩形佛龛画满了飞天,龛楣边缘雕刻着帷幕(见图100、101、103),壁上则是千佛像。其中一个洞窟入口处的内壁上,生动地刻画了三排礼佛者,下方的基座上有一列列嬉戏打闹的异兽,其他内壁上还有一排小巧玲珑的伎乐坐像(见图101~102)。这些次要的造像极富幽默感,是典型的中国本土的产物,充满了中国古代神话和汉代一些图画中的奇幻色彩。中国人为何要在佛像中间加入这些兽首人身的怪物,仍是一个有待解答的问题,它们似乎是一种极富本土特色的偶像崇拜,融入了佛寺中。

在公元6世纪上半叶的造像碑中,我们经常可以看到这样的“鬼”或异兽。山西发现的标有公元520年题记的造像碑是我们现在所知最早的一座(见图74)。造像碑侧面刻有一些异兽,下面的壁龛内是供养人;正面和背面也都刻有壁龛,龛内是坐佛和浅浮雕供养人。河南发现的一座题记为公元529年的造像碑更大,也更重要(见图109~111)。这座造像碑构图丰富,佛和菩萨周围有很多有趣的画面,比如骑马带仆人的武士、牛车、杂耍艺人,以及异兽和龙。我们已经探讨过这些构图,需要补充的是,石雕造像碑是中国雕塑的一种独特形式,兴盛于公元6世纪到7世纪初。

石雕造像碑一般呈长方形,顶部是圆弧状,就像一般的碑碣。最初的石碑形状非常简单,磨光的碑面上只有字没有装饰,圆顶上也没有龙,但碑的上部有孔。根据中国的传统,身份尊贵的人下葬前,先要在墓两侧树起带孔的石碑,然后贯穿绳索下棺。无论这个解释是否正确,但早期的所有墓碑顶上都有孔,支持了这一说法,例如,山东济宁孔庙里汉朝末年的石碑就是如此。南京附近的梁代陵墓石碑依然有孔,不过已经变小了,而且石碑是立在龟趺座上的。龟寓意长寿,是石碑底座最常见的样式。梁代陵墓石碑顶端有两三条交缠在一起的盘龙,此外没有其他装饰。在石碑装饰中,龙最初象征智慧或精神力量,后来地位日益提高,变得和底座上的龟一样重要。龙身体弯曲,头部奇特,非常适合装饰构图,唐代及以后的碑上经常装饰着龙。

公元6世纪初,这种传统的纪念碑和造像碑相融合。造像碑上通常有佛像,正面有时还有胁侍菩萨。佛像位于佛龛内(有时造像碑正面和背面均有佛龛),佛龛上方还有其他装饰人物,如飞天和供养人,以及一些象征性的装饰。造像碑下方有基座,基座上刻有文字题记(有时造像碑背面也有题记),龟趺座则变成了简单的长方形基座。佛像和供养人可能占据石碑正面和背面的大部分空间,也有可能局限在顶部的一小部分,其余部分则是题记和装饰。这种造像碑兼具纪念和还愿功能,样式丰富,但都为长方形,顶部都有盘龙。这些龙、人物以及装饰图案随着时间的推移,不断发生变化。最早的龙最凶猛,也最奇特,它们瘦长而灵活,有着萨尔马提亚血统,巨大的龙头和爪子有时会变成纯粹的装饰,龙尾缠绕,形成弹簧一样的曲线,就像哥得兰岛如尼石碑上弯曲的龙。中国的龙和斯堪的纳维亚的龙可能都源自西亚初期的石刻艺术,不过,龙只在中国作为装饰图案流传了下来,成为重要的精神象征。

理所当然,这一时期最好的雕塑都出自今河南。公元6世纪初,河南重新成为中国北方的政治和文化中心。都城建在这里,最精致、艺术性最强的石窟寺自然也在这里。能工巧匠们被这些伟大的作品所吸引,并将这里的艺术风格和技巧引入其他地区的宗教建筑中。龙门石窟和巩县的雕塑很容易区分,因为它们使用的材料不同。我们还发现了一些可能来自其他地方的雕塑作品,由于本书主要对早期中国雕塑进行基础性研究,因此只简要说明不同分组之间的界限。

* * * * * *

接下来是陕西的雕塑,我们可以分三组进行研究。尽管同属于北魏时期,但这三组雕塑的材料和风格大不相同。最早的一组来自陕西北部,使用的是粗糙的砂岩。目前收藏于日本、欧洲和美国的本组作品,大都来自西安府一带。在西安的碑林中,我们发现了本组的代表作,另外,还有一两件来自西安府北150英里外鄜州(今富县)附近的石泓寺。在这些雕塑中,有的雕凿技艺和装饰效果十分粗劣,不过,其独特的价值并不在于艺术品质,而在于它们是中国北方早期宗教艺术中最为本土化的作品。这些作品均由当地的工匠制作完成,尽管印度或西亚样式对很多地方的佛像产生了广泛的影响,但他们对此却几乎一无所知,并未受到影响。这些雕塑大多是道教造像而非佛教造像,还有少数雕塑上的图案、画像非常随意,分不清是道教的还是佛教的。

碑林中的造像碑上刻有交脚而坐的弥勒菩萨,但双手没有结佛教的手印,而是在胸前合十。菩萨两侧各侍立着一个同样姿势的小造像,和菩萨一样,它们身后也有头光。这些造像位于房形壁龛里,龛楣悬挂着帷幕,下方有两排平雕供养人。造像碑侧面的题记部分受损,看不清楚日期,但是从造像古朴的线条风格可以看出,其年代非常久远,可能建造于公元6世纪初。和云冈石窟、龙门石窟中的早期雕塑一样,这些雕塑瘦削纤细,只是制作工艺更粗糙一些。

第二组造像大都较小(见图123~130),只有一件例外(见图125B)。它们主要是道教造像,但也会配上一些佛教题记,有时同一造像碑上的题记分属不同的年代,内容也不太正确。其中一些题记时间为公元6世纪30年代,其他一些则更早,显然是编造的。这类雕塑通常是三尊像一组,位于浅龛内或者背屏前方,背屏顶部缠绕着两条盘龙,它们与我们在佛教造像碑上看到的那种强壮弯曲的龙大不相同。中间的天尊结跏趺坐或交脚而坐(有的几乎看不出来),头戴高冠(有些像佛教顶髻),手摆出各种姿势,但不是真正的手印。在其中的两座造像碑上,我们发现天尊手持一片叶子或者一穗草药。旁边的侍者很小,常常比较模糊,也戴着高冠,没有穿道袍。他们双手握拳,或者拿着一些小物品。在波士顿美术博物馆的造像碑上,两天尊并排而坐,这是否意味着天尊两次现身或者他有一个同伴,不得而知。

这些造像碑上的图案、塑像令人疑惑,但这并不是因为宗教或者哲学思想的含混影响了创作,而主要是因为工匠技艺拙劣,太过随意,没有形成道教艺术的严格规范。显然,道教徒试图借鉴佛教,创造出道教特有的造像,但他们只是流于形式地修改了这些外来的元素,去除了大部分外来元素的初始寓意。除此之外,这类雕塑还证明,中国人当时还创造不出属于自己的人格化的宗教造像,即使中国的天才艺术家们创造出的雕塑作品远胜于印度艺术家。但仅就这些造像碑来看,它们更近于印度样式,而不是中国本土的形象。不过,富于创造性的雕塑作品不太可能出现在陕西的边远地区,即便当地十分热衷于制作宗教造像。

这些道教造像使用的材料,在西安府和石泓寺的一些佛教雕塑中也很常见(只是有时颜色会红一些)。我们在日本看到了四五件精妙的作品(见图131~135),其中一件正在东京帝国博物馆(Imperial Museum,今东京国立博物馆)展出。这是一座双面造像碑,正面是结跏趺坐于高台座上的释迦牟尼佛,胁侍菩萨分立两侧。背面下层壁龛内释迦牟尼佛和多宝佛并坐,上层有一交脚坐佛,两侧各有一狮子一小造像(见图133~134)。衣褶的设计尽管不如河南的雕塑精良,但也十分清楚,富有节奏感,制作技艺高超。另一座稍小一些的造像碑,与这座双面碑风格相似,材质相同,同样刻有坐在宝座上的佛和分列两侧的狮子(见图132)。这件小造像碑雕刻不够精细,但是线条自然流畅,富于独创性,是佛教雕塑中很有价值的原创作品。东京美术学校(Imperial Academy of Art in Tokyo,今东京艺术大学美术学部)也有一尊类似的菩萨立像,据说来自石泓寺(见图131A)。这些雕塑中,最吸引人的是一尊思惟菩萨像,原本位于西安府的一座佛塔内,后被早崎运至日本,现在藏于东京(见图135)。从风格上来看,这尊菩萨像和上文中的雕塑非常接近,但是就造像特点而言,上文中的雕塑刻画简单粗略,而这尊菩萨像则精细得多。菩萨头戴宝冠,一条腿搭在另一条腿上,右手(现已损坏)支颐,身体微微前倾,叶形大背光随身体前倾。腿上覆有两层衣服,形成连续的衣褶,边缘呈折线状。节奏克制,外形纤细,线条简洁,艺术手法极为凝练。年轻的脸上充满了生机,由内而外散发出一种神秘的气息,线条纯粹,富有节奏感,蕴含着经久不衰的艺术魅力。相比这尊精美的小造像,后来无论日本还是中国的思惟菩萨像都显得空洞肤浅。这尊造像尽管简单,却充满神秘感和魅力。

第三组陕西早期佛教雕塑的材质是一种蛇纹石,据我们所知,这种石材在陕西南部最为常见。其颜色和密度差别很大,有的像黄色的大理石,有的又呈灰色或棕色,甚至是杂色,但石材表面总是圆润光滑的。中国人称之为“玉石”,实际上它并不是玉石,只是颜色接近而已。由于这种蛇纹石适合进行细节的刻画,因此大量用于小型作品。这种材质的雕塑大多造于稍晚的西魏和北周时期,但至少有两件很有特点的作品很可能造于北魏时期(见图141)。这两件造像的衣褶非常精致,装饰相当精美,面部雕得很好,但是缺少前文中提到的那种新鲜感。

插图4.造像碑上的立佛(约公元525年,见附图138)

北魏时期的陕西雕塑中,最大、最重要的作品可能来自陕西东部的华阴县。这里是著名的佛教中心,且靠近河南。雕塑的材质是浅灰色石灰石,可能来自华山山脊。这种材料没有什么特别之处,但至少与这些雕塑起源于此地的说法不冲突。它们都是常规的造像碑,大都很高大,多是三尊像,身后的背屏顶端多为尖拱形,有时还显现出鲜明的哥特式曲线风格。造像为高浮雕,有的头部几乎和背光分离。这些人物造像都十分扁平,和北魏时期的大多数造像相同,但肩上的衣褶巧妙地营造出立体感,突出的线条形成连续的曲线,似乎延伸到造像身后,使人产生造像独立于背屏的错觉。下身更平,衣褶曲线丰富,一些作品采用了高浮雕的表现手法。衣褶边缘是常见的折线,但不像早期那么呆板,转折处增加了一些菱形图案。这些衣褶比之前提到的任何雕塑的衣褶都更加飘逸流畅,艺术家们的技艺进一步发展,对雕塑的认知也变得成熟。衣褶飘起,长而弯曲,收尾处折痕突起,末端尖如翅羽,表现出更多的流畅性而非张力。后来的一些作品的处理方式有所变化,最初的作品最为克制(见图138~139),后来的衣褶则变得宽松(见图143)。这些作品可能创作于公元525年之后,最晚的造于北魏末年,即公元534年。较晚的造像碑上雕刻着伎乐飞天,像大鸟一样飞舞在人物上方。飞天使用了圆雕的技法,形成生动的光影效果。在早期的佛教造像中,飞天多为线刻,或者以很浅的浮雕呈现,就像供养人和弯曲的花茎,共同构成背景边缘的纹饰。这是对极乐世界的模糊幻想,佛从极乐世界走来,肉体凡胎,面带微笑,强壮、慈悲而坚定。

* * * * * *

在装饰美学和宗教意义上,直隶(今河北省)的雕塑不如山东的作品。尽管从风格上来说,直隶的雕塑更有趣,但总体上也更古朴、粗糙。直隶铜像的品质远胜石像。事实上,我们只知道一件直隶的大型石雕造像,其他类似的作品尽管风格上接近直隶雕塑,但应该都出自河南北部。这座石碑造于公元516年,造像身形高大,立于叶形背光前。人物外形平坦纤细,几乎被淹没在冗长繁重的袈裟褶皱中。这件作品在结构和形体上鲜有创新,不过其衣褶的节奏却非常有趣。造像两侧环绕着凹进碑面的长曲线,类似于哥特式的尖拱形石碑顶端的曲线。灵活的长曲线和轻快灵动的线条,鲜明地体现出北魏雕塑与哥特雕塑在节奏上的相似性,这足以证明公元6世纪的中国和公元13世纪的欧洲在艺术态度上十分相似。很多国家都受宗教影响,在相对抽象的艺术中采用类似的程式,所以没必要从这种相似中总结出进一步的结论,或者从线条构图中概括出抽象的模式。

这三组大型铜像和上文所说的石碑来自相同的地方,属于同一风格(见图154~158)。哥特式曲线在叶形背光的轮廓和丰富的衣褶线条中体现得尤为明显,衣褶弥补了作品欠缺的雕塑特征,精准而细致地展现出了传统的抽象化程式。前两组作品节奏流畅,背光为透雕,边缘刻有徐徐升起的飞天,其他次要人物分列主佛两侧。不过,艺术家过于追求细节,牺牲了构图的统一性。第三组铜像小一些,处理得更为协调,比前两组铜像晚15年铸成,目前收藏于费城(见图158)。这是一件完美的作品:总体设计简练明快,线条富有力量,衣褶末端形成连续的尖角,边缘像羽翼一样伸开来,大背光顶端呈尖拱,刻满火焰纹。伴随着灵动的韵律,人物仿佛飘然而起,只有当富于韵律感的能量逐渐减弱时,人像才落回莲座,稍作停留。

书中收录了六张山东造像碑的图片,其中三座还保留在原地(见图159、161、165),另外三座各方面略为逊色,收藏于西方。我们并不知道这三座收藏于西方的造像碑来自哪里,之所以归入山东,是因为它们和济南府的造像碑有相同的特点,而与其他地区的造像碑风格迥异。这些造像碑的材质都是较硬的灰色石灰岩,工艺拙劣,艺术风格也没有太多值得探讨的地方。波士顿美术博物馆内的大造像碑(见图162~163)年代较晚,人物十分僵硬,衣褶节奏微弱,几近于无。同一博物馆内的小造像碑(见图160)保存较好,呈椭圆形,人物扁平,显得很笨拙。制作这座造像碑的工匠显然没有接触到当时更为先进的雕塑风格。海牙的一件三像碑也是如此(见图164)。济南府的大造像碑制作于公元518年,主像新换的头部太大,破坏了整体的装饰效果。不过,即使我们忽略头部,也不得不承认,主像出奇地笨重,如果不是上面披着一件僧衣,完全就是一个宽大扁平的长方体。造像肩上的衣褶模糊不清,即使有些许节奏,也很缓慢、很微弱,没什么艺术价值。大背光上的植物纹样相当多,只是没有任何突出的装饰特点。

青州府刻有大型佛像的造像碑,是我们已知现存最完好、最大的佛教造像碑之一,具有极高的艺术价值(见图161)。和常见的造像碑一样,这是一座三像碑,一佛二菩萨均立于莲座上,莲座下是基座。这座造像碑异常宽大,顶端呈三角形,而不是拱形,主佛周围有一椭圆形背光。严格来说,背光共有两层,内层背光装饰着缠枝花纹,像一个光环;外层背光顶端呈拱形,装饰着火焰纹和小佛像。背光外是成排的伎乐飞天,舞动的长衣看起来像仙子的羽翼。两个小供养人站在佛脚下,手捧莲花,虔诚地仰望着主佛。装饰性的人物及细节都设计得十分巧妙,几乎和上述铜像一样精致。不过,主要造像缺乏立体感,在结构和雕塑形式上有所欠缺。制作者工艺娴熟,在纹饰方面训练有素,但对于纯雕塑的理解还远不成熟。事实上,他的雕刻水平并不比北魏的大多数雕塑家差,但由于作品中的装饰异常精良,相形之下,人物造像的缺点就显得更加醒目。

* * * * * *

北魏后期,洛阳政治矛盾突出,社会秩序混乱,这一切大多与野心勃勃的胡太后有关。她在孝明帝(公元516年—528年)年幼时掌控朝政,与后来很多著名的女性摄政者一样,她一方面极度痴迷佛教,另一方面骄奢无度,风流成性。她派遣了一些使者去乌苌国求取佛经,并且在都城附近修建了一座华丽的宝塔。为了建塔和纵情享乐,她向穷苦的百姓大肆敛财。最终,尔朱荣将军领兵攻到都城,试图逼迫胡太后将权力交给她的儿子——年轻的皇帝,而胡太后却残忍地杀害了皇帝,逃到尼姑庵避难。最后,尔朱荣还是抓住了她,将她扔到河中淹死。

北魏的最后六年,刺杀和叛乱频发,皇位频繁更替。六年中至少换了五位皇帝,但他们都有名无实,真正的权力先是掌握在尔朱荣手中,尔朱荣死后,大权又落到了丞相高欢手中。高欢将北魏皇族旁支的一个王孙推上了洛阳的皇位,而皇位的合法继承人孝武帝则逃到了西边的都城长安,投奔掌控北魏西北大权的宇文泰将军。不久,孝武帝遇刺身亡,传位于文昭帝。文昭帝统治长安16年,时间相对较长。公元534年,北魏分裂为相互争斗的东魏和西魏,这一局面持续了近20年。这段历史时期过于短暂,在中国艺术史和文明史中,也没有开创什么新纪元。

然而在这段时间内,佛教艺术似乎相当繁荣,很多重要的雕塑都标有西魏的年号,至少有两件现在仍保存在山西省会太原府(见图166~168)。这是一种柱状造像碑,四面刻有成排的帷幔式壁龛,佛像坐在龛内,装饰风格与一些被带到欧美的精美的大型造像碑相同。其中最壮观的一块,比我知道的其他佛教造像碑都大,近几年在赛努奇博物馆展出,现在转移到了美国(见图169~171)。碑身由一整块石料雕凿而成,碑面光滑,高逾10英尺,让人想起早期埃及的纪念碑。严格来说,这座石碑更像建筑,而非雕塑。它具有出色的装饰效果,主要表现在各种线刻的纹饰和一层又一层的佛本生故事,而不是立体性上。和大多数造像碑一样,碑顶缠绕着盘龙,高高的基座上刻有长篇题记。总体样式也与一些早期的造像碑相同,但是由于碑身格外高大,碑面分为若干层。造像碑正面和背面均分为三层,由横条分开,横条上都是平雕的供养人、飞天、植物纹饰和帷幔。龛内的佛和菩萨均为高浮雕,而上面和下面的次要人物则是减地浮雕,这种对比在连续的分格画面中重复出现,效果明显。富有节奏感的图案是中国装饰中最重要的元素,从艺术角度来看,在这座造像碑中,它虽然不像在汉代的作品中那么至关重要、占统治地位,但仍比纯雕塑元素更节制、更富有表现力。画面的装饰性在造像碑背面顶部体现得最为突出,展现的是佛的圆寂和葬礼,上方碑面刻着菩提树,树上挂钟,两比丘在击钟(见图171),祥和的气氛笼罩着寺庙庭院,这是佛在人间的最后一段时光。

波士顿美术博物馆中还有一座造像碑,碑首残损,尽管图像结构有所不同,但与同类样式的造像碑相比,仍旧非常出色。这块造像碑正面刻着佛龛,龛内有造像,佛龛被细而窄的浅浮雕条带分开。背面刻着很多人物,正面只有四个骑在马上、跟着马夫的供养人。碑面充满了生动的光影效果,人物造像在图像中占主导地位,平雕图案只是陪衬。由山石、树木、鸟兽和其他次要人物组成的陪衬图案,虽然设计上高度形式化,但具有重要的装饰效果,比主要人物的节奏感更强。这些装饰图案的节奏就像早期的许多佛教造像碑一样轻松明快,但是在主要图案周围还有大量有趣的变化,非常协调。这座造像碑由一位真正的艺术家——熟练掌握传统的表现方式,在创作过程中可以自由发挥——雕刻而成,这在同类型的中国雕塑中非常罕见。不过即便如此,这位艺术家的表现方式仍稍显陈旧,他不太注重雕塑与现实的相似度,而更重视线条的节奏,喜欢使用抽象的方式表现主题的艺术价值。

我们不需要在西魏时期陕西的造像碑上花费太多时间(见图173~175)。这些三尊像、叶形背光,刻有花纹和飞天的造像碑很常见。相比上文中的造像碑,这些造像碑在装饰设计上缺少活力和表现力,大都由西安府南部的杂色或者发黄的蛇纹石制成,并且都是小型作品,我们从未见过用这种石料制成的大型雕塑。这些雕塑的衣褶设计更加柔和,标志着雕塑风格开始过渡,在若干年后的北齐和北周,这种过渡趋势变得更加明显。

东魏(河南和直隶南部,可能还包括山东西部)还有一组更重要的、材质是灰色石灰石的大型造像碑。这种石料的产地很难明确判断,但在河南最常见。通过其中一座石碑的文字题记,我们可以推断其产于河南怀州(今焦作)(见图185)。这些造像碑的风格非常统一,可能制造于同一地区(见图179~186)。这些造像都是高浮雕立像,头部几乎是圆雕,不过依旧与背光结合在一起,并未分离。造像不再扁平瘦削,而是比之前的造像更立体,更像圆柱体。衣褶的处理同样增强了造像的立体感,很少使用之前紧凑的设计,风格更飘逸,节奏更平缓。衣褶边缘开始采用曲线,而不是之前的折线,尖如翅羽的衣角也不再突出,而是变得平缓。总体上来说,这些造像碑的装饰不如之前的精致,但具有重要的历史价值,体现了公元6世纪中期新的风格趋势。外形的处理逐渐成熟,立体感增强,仅用于装饰的图案减少。但头部样式依然陈旧,遵循旧的程式,宽大厚重,神情僵硬,不如北魏雕塑的头像那样富有生气和吸引力,总体上比之前的更呆板。最明显的区别还是服饰的设计,衣服的图案不再是简单的曲线,设计得更自然,轻薄柔软的衣袍紧贴着立柱一样僵硬的身体。风格上的这一改变并不标志着任何实质性的进步,然而外形仍然呈现出了一种可以称为“半古拙”的新趋势。

【注释】

[1]参见大村西崖《中国美术史·雕塑篇》(日语版)第一卷,东京,2026年。插图144~150为公元265年—379年间的镜子,有一些甚至更晚。

[2]张璜,《梁墓》(Tombeau des Liang),上海,2026年。

[3]北欧海盗。——译者注

[4]参见沙畹,《北中国考古图录》(Mission Archéoloqique dans la Chine Septentrionale)第一卷,第一部分,第21页。

[5]参见夏德(Hirth),《大秦国全录》(China and the Roman Orient),第39页;劳佛(B.Laufer),《汉代陶瓷器论考》(Chinese Pottery of the Han Dynasty)。唐朝时期也曾进贡过狮子。

[6]参见罗斯托夫采夫(Rostovtzeff),《希腊—萨尔马提亚艺术与中国汉代艺术》(L’Art Gréco-Sarmate et L’art Chinois de L’époque des Han),载于评论性刊物《阿瑞托萨》(Arethusa),2026年4月;《俄国南部的伊朗人和希腊人》(Iranians and Greeks in South Russia),“动物风格”一章,伦敦,2026年。

[7]根据《后汉书》第103卷《陶谦传》记载,笮融(逝于公元195年)在江苏为官时,营造了佛塔和佛寺,并在里面放置了穿着锦缎的镀金佛像。我在中国见过一尊汉代的小铜像,表现的是一名士兵骑在一头水牛上,身穿丝绸制成的服饰,不过,大部分服饰都损毁了。中国以及欧洲很多国家的宗教塑像的服饰非常精致,通常更像玩偶而非艺术作品,早期的佛教形象大概也是如此。虽然它们不具有雕塑的外形和意义,但可能同样服务于宗教目的。

[8]韦利在《一幅中国画》(A Chinese Picture)一书中记录的历史信息可供佐证。在第83页作者写道:“南朝与印度、柬埔寨和马来群岛隔海相望,与朝鲜接壤。公元535年,朝鲜向中国发出请求,得到了想要的礼物,即‘各种佛经,尤其是《大涅槃经》,此外还有《诗经》、医生、画家和学者’。因此,朝鲜的佛教艺术起源于南京,后经由朝鲜传到日本。”

[9]漆箔樟木佛雕,高约150厘米,造于公元7世纪,现藏于日本奈良法隆寺梦殿。——译者注

[10]藏于日本奈良法隆寺,明治初期及以前称为“虚空藏菩萨像”,近代以后通称“百济观音”。——译者注

[11]参见沃格尔(Vogel),《马图拉博物馆藏品目录》(Catalogue of the Archaeological Museum at Mathurâ),图7~8。

[12]富歇(Foucher),《犍陀罗的希腊式佛教艺术》(L’Art Gréco-Bouddhique du Gandhâra),第611页。

[13]参见莱格(Legge),《法显游记》(Travels of Fa Hsien),第18章;查尔斯·埃利奥特(Charles Eliot)爵士,《印度教与佛教史纲》(Hinduism and Buddhism: an Historical Sketch)第二卷,第93页。

[14]公元420年,中国朝圣者一行25人去往印度。参见埃利奥特爵士,《印度教与佛教史纲》第三卷,第253页。

[15]参见毕尔(Samuel Beal)译,《大唐大慈恩寺三藏法师传》(Life of Hiuen Tsiang);埃利奥特爵士,《印度教与佛教史纲》。

[16]参见麦嘉湖(Macgowan),《中华帝国史》(The Imperial History of China),第211页;埃利奥特爵士,《印度教与佛教史纲》第三卷,第252页。

[17]参见萨尔(Sarre),《古波斯的艺术》(Die Kunst des Alten Persien),第127页。

[18]参见斯坦因(Aurel Stein)爵士,《西域考古图记》(Serindia: Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China),图129~136焉耆(Kara-Shahr)的灰泥头像和浮雕;勒科克(A.von Le Coq),《中亚佛教晚期的古典艺术品》(Die Buddhistische Spätantike in Mittelasien),图18、19、21,收录了两件来自龟兹的泥头像;以及吉美博物馆中伯希和收藏的头像。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。