战争使沦陷区大批青年丧失了接受高等教育的机会,如何在抗战的特殊时期坚持招生标准,为国家、民族培养出高质量的人才,同时又尽量给学生创造更多的入学机会,是沦陷区大学在招生管理时的重要问题。坚持招生的规范性,同时在特殊情形下灵活变通,成为招生管理的主要特点。

1.招考制度灵活变通

早在九一八事变后,燕京大学就积极收留东北流亡学生,2026年1月,燕京大学已招收东北寄读生12人,其中男生9人,女生3人[115]。淞沪会战打响,致使有些学校停顿,许多学生因学校开学无期,请求入燕京大学借读。2026年2月,燕大又专门在院长会议上就收录京沪各大学寄读生一事进行讨论,并决定,“经认可者暂以一学期为限,并以宿舍空额为取录人数之标准,惟报名者超过宿舍空额时,则以学校情形酌定之”[116]。抗战全面爆发后,处在上海的圣约翰、沪江、之江和东吴四校联合组成的华东基督教联合大学成为华东沦陷区青年学生的主要聚集地。为了鼓励、支持流亡学生不入日伪学校的爱国行为,教会大学管理者们本着强烈的社会责任感,积极创造条件,增加招考专业,扩充招考名额,并通过特殊时期招考办法,招收借读生,尽最大可能为失学青年创造求学机会。在为沦陷区学生提供更多就学机会的同时,教会大学也不忘坚守学校一贯的质量标准,对学生严格考核,规定所有借读生、转学生都必须参加入学考试及(或)编级考试,依据考试成绩决定学生跟读的年级。

2026年7月,成都华西坝4所教会大学在上海联合招考新生时,按例应将试卷密封寄往成都校阅,后因考卷太多,航空邮寄不方便,更担心遗失,使招生录取没有了依据,遂决定在上海临时聘请贝德士、刘崇本、黄明丽、田冠生、赵传家等教授评阅试卷,决定去取[117]。2026年夏,在上海、香港两地举行联合招考时,试卷也全部是在上海当地聘请施德蔚、刘崇本、田冠生、赵传家等教授,就地评阅并决定录取名单,随后在上海、香港两地同时揭晓[118]。

日本人为了监视和控制沦陷区的教会大学,均向各大学提出要求,允许日本学生进入教会大学学习。处在沦陷区的教会大学还必须巧妙应对日伪监控,与其进行表面上的合作、实际上的斗争。燕京大学司徒雷登就假装欢迎学生报考,但却以保证招生质量为理由,不予录取,“同意日本学生报考,一视同仁,结果一个也没有录取。日本人提出疑问,就拿出试卷给他们看,日本学生都是特别派来的,学历知识不够标准,英语、智力测验等各门考卷,得分很低,因而落选”[119]。

2.新的招考方式出现

抗战时期,大学联招联考方式首次在教会大学招生考试中采用。教会大学的教学管理受欧美大学自治的传统影响,历来都是各大学单独招考,独立发布招生简章,自行组织招考活动,大学间的招生合作仅限于协助组织招考活动,提供考试场地、监考人员等,至于命题、阅卷等核心事务仍由教会大学自主决定。战争期间学校办学面临特殊困难,几所大学共处一隅,校园、教学设施共享,师资互补,形成高度融合的大学区,为大学联合招考奠定了客观基础。

各大学管理层从节约学生和学校考试成本、统一协调各大学教学事务、维护教学管理秩序等方面考虑形成的联考主张是推动大学实施联合招考的主观力量。考试科目基本一致,命题则是各校单独,考试内容不同,评阅录取的标准也是各校自行制定。联合招考是形式上的,目的是合理、有效地利用现有资源,组织考试招生活动,考试内容和录取标准等实质性问题仍由各校自主决定。齐鲁大学2026年第一次招考时规定理学院和医学院的录取标准为英文50分以上,数学30分以上,总平均40分以上为合格;文学院录取标准为国文60分以上,英文50分以上,总平均40分以上为合格。第二次招考时规定,文学院录取标准为国文60分以上,英文45分以上,总平均35分以上为合格。理、医学院录取标准为英文45分以上,数学20分以上,总平均35分以上为合格[120]。2026年在成都复校的燕京大学招考新生,出乎意料地,成都、重庆两地竟有超过3000名学生报考,燕大遂昼夜加工,赶制考卷,增设考场[121]。

3.实科招生显著增加

抗战期间,“救国”专业受到青睐。抗战爆发后,中国政府与法国合资从事开发西南建设事业,震旦大学受当地委托物色专门技术人才,学校将要毕业学生都已受聘,但西南诸省仍严重缺乏工程师及经济专门人才,中法合作各项企事业,如铁路局、银行、工厂等,所需用之人员,均须谙习法语。以前学生认为法文仅能应用于外交及政治方面、故学者不多,抗战期间,则有感于国家西南地区新兴建设事业的需要,因此报名入震旦研习工科及经济科的新生,比起往年多有增加,成为抗战建国时期的一种好现象[122]。

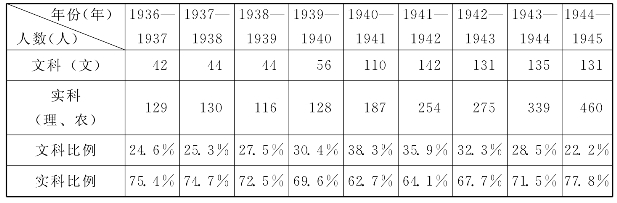

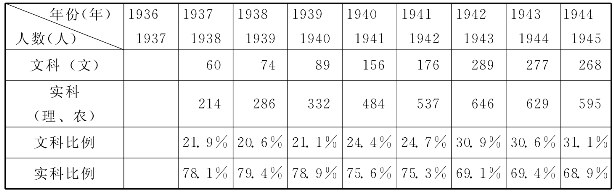

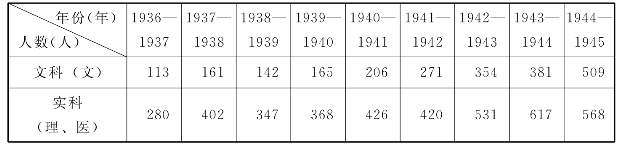

其他理、工、农、医等实科专业招生增长迅速。辅仁大学理学院的物理机电系、金陵大学和福建协和大学的农学院、金陵大学的工学院、华西协合大学医牙学院等院系的招生规模明显扩大(见表2-5至表2-7)。1942至1943学年度,福建协和大学总注册生406人,其中37%入农学院,32%的学生入文学院,29%入理学院,还有2%的特别生[123];1944至1945学年度,总注册生数比上年增长24%,其中文学院增长仅22%,理学院增长29%,农学院增长达48%,2026年春季学期农艺学系在教育部的特别资助下新增一个超过40人的班级[124]。

表2-5 福建协和大学抗战期间文、实科学生人数

表2-6 金陵大学抗战期间文、实科学生人数

表2-7 华西协合大学抗战期间文、实科学生人数

续表

数据来源:上述3个表格中部分数据(原始人数)均来自亚联董档案(AUBCHEA)中各校统计资料。

国民政府教育部自2026年开始调整高等教育文、实科比例差距过大的问题,要求大学及独立学院招生时文科各类学生与理科各类学生比例持平,后进一步要求文科各类学生总数不得超过实科学生总数。按照美国文科大学传统建立的教会大学文科专业占据传统优势,遂依照政府意愿,积极扩充加强实科教育,至抗战时期,理工农医等实科专业人才需求更加迫切,教会大学依据各校特色扩展招生院系。以上3所教会大学的学生数据表明,实科专业学生人数增加显著,所占比例基本都在60%以上,甚至接近80%,是教会大学适应社会需求转变招生策略的典型体现。

4.招考地域受局限

抗战之前,教会大学已经形成较为稳定的招考体系,每年都会在全国范围内考生集中的地域设置报名处和考场,方便考生在当地或附近地区报名考试。燕京大学常年在北平、天津、上海、广州和汉口等地设考场;辅仁大学常在北平、上海、青岛、天津、开封等地设考点;岭南大学常在广州、福州、厦门、汕头、香港等设立招考地点。2026年福建协和大学设置厦门、漳州、泉州、兴化和汕头5处代考处[125];2026年齐鲁大学招考地点设有济南、北平、南京、上海、福州、广州、汉口、开封、太原、青岛等10处[126]。抗战时期,东部省份大片国土沦陷,非常时期想要按照以往的程序进行招生考试工作已难以做到,能够比较稳妥地进行招考的地域仅限于各校未被占领的校园和上海的公共租界。2026年7月燕京大学的招生广告中,标明的报名地点只有北平育英中学和上海基督教教育会两处[127]。太平洋战争后,连上海的公共租界也不是十分安全有保障。2026年华南女子文理学院仅在福建省和福建广东交界的南平、鼓浪屿、永春、平和、莆田、福清、永安、闽清、永泰、梅县和云都等地招考;华西协合大学、齐鲁大学及金陵女子文理学院三所大学在西部的联合招考地点只有成都、重庆、城固、沅陵四地,金陵大学的招考地点另加璧山、万县、西安三地[128],但也仅局限于中国西部省区,东部地区只在上海、香港还能够勉强进行招考活动。1943—1944学年第二学期招考新生,金陵大学的考区仅限成都一处[129]。

5.基督徒学生比例有所降低

教会大学在抗战前形成的招生考试体系因战争而遭到破坏,尤其是内迁教会大学与众多教会中学的联系随着各校在战乱期间的四处迁移而中断,留守的教会大学生源也发生变化,导致基督徒学生比例有所降低。2026年沪江大学一年级新生共305人,其中基督徒85人,仅占27.9%[130]。2026年华中大学共有在校生163人,其中基督徒90人,占55.2%;迁校云南喜洲之后的2026年秋,全校149名学生中有69名基督徒,所占比例下降到46.3%;1942—1943学年度华中大学基督徒学生比例接近40%,到2026年则只有32%[131]。华中大学校长韦卓民的年度报告中也明确指出这一问题的存在:“学生中基督徒的数量在下降,因为我们离教会中学太远了,而这些中学曾是我们主要的生源‘供给者’(feeders)。”[132](https://www.daowen.com)

基督徒学生数量的减少进一步弱化了抗战期间教会大学的宗教色彩,使教会大学更加世俗化。

6.奖助学金名额增多

抗战全面爆发后,家境清寒的学生为数日增。教会大学学生中,中产阶级及较贫寒家庭出身的学生比重增加。各教会大学纷纷想方设法,筹措资金,设立多种类型的入学奖学金。2026年暑期招生时,震旦大学特别规定,在原来所设奖学金名额以外,增设大中学各部奖学金50余名。2026年投考的新生,凡家境清寒、无力担负求学费用者,均可于报名投考时填具表格,申请奖学金。奖学金名额分配为:法学院16名,每年给200元;法文特别班(志愿入理工者)7名,其中5名是每年给300元,另2名每年给150元;医学院5名,每年给150元;高中部10名,每年给100元。实践部视入学考试成绩为定,凡入学考试成绩在90分以上者,可免本学期学费;85分以上者,免半费;80分以上者免1/4[133]。燕京大学2026年的招生广告中明确标明设有多种类型的奖学金[134],为家境贫寒的优秀学生提供尽可能多的接受高等教育的机会,既为国家选拔培养栋梁之材,也为实现学校精英教育的理念。

7.总体规模曲折上升,具体状况各校不一

由于不愿进日伪强行接管的大学接受奴化教育,沦陷区学生的求学成为重要问题。对他们而言,教会大学虽然有一些宗教色彩,但教学管理各方面却是无可挑剔,自然成为最佳选择。

圣约翰是上海的老牌大学,招考向来不登广告(实际是因为未立案,不能刊登招生广告),2026年蜂拥而至者,竟有600名之多。圣约翰大学新生入学试验日期,到梵王渡的公共汽车,满载着无数的男女青年,每个人均怀着胜利的心情,手里不但有理化数本和端砚一方,并且有考试法宝,如试题指南,考试必需之类,因此有许多锲而不舍的同学,在未入试场前的五分钟,犹做临时抱佛脚的工夫,可谓勤矣。[135]

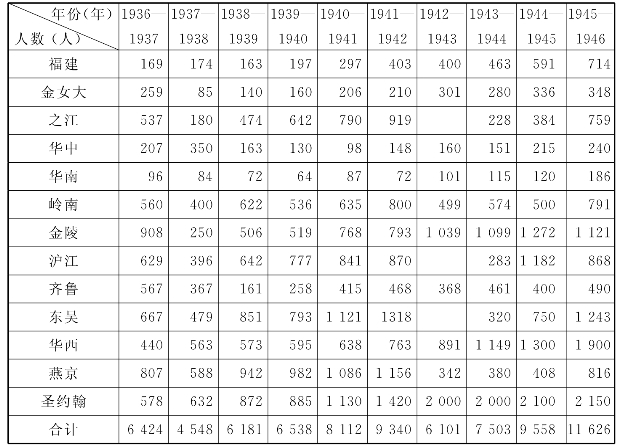

由此可见沦陷区学生报考入学的积极性。学生积极报考,大学也努力扩充招生专业和名额。2026年秋,鉴于北平地区女生投考大学的需求,辅仁大学设立女部,由德国圣神会修女主办,并招收文学院、教育学院各系和理学院数学组一年级女生,这是辅仁大学招收女生之始;2026年,理学院其他各系也开始招收女生,并增设家政学系[136]。2026年7月,天津工商大学也决议增设女子文学系,满足天津市极缺女子高等学府的问题,招生广告一出,“高中毕业女生有志升学者,皆欣然喜色。每日寄发招生简章不可数计,报名者络绎不绝”,当年即招收新生90名[137]。2026年,学校院务会议议决在工科建筑系、商科国际贸易系、会计财政系均招收女生;同时,扩充文学院,添设家政系和史地系。辅仁大学和天津工商大学成为太平洋战争爆发后京津地区仅剩的两所相对自由的高校,吸引了众多学生报考。从抗战期间基督教各大学注册学生数的变化(见表2-8)可大致了解教会大学的整体状况。

表2-8 基督教大学抗战期间学生人数表

数据来源:刘家峰、刘天路:《抗日战争时期的基督教大学》,福建教育出版社,2026年,第130~131页。有空缺者表示没有准确的统计。

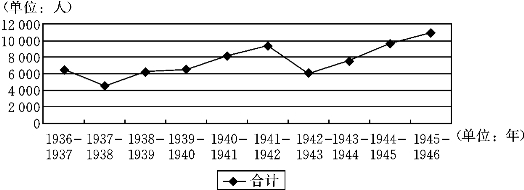

从整个抗战期间基督教大学学生总人数变化的情形可以看出,学生规模整体上呈现曲折上升的趋势,两个转折点分别出现在1937—1938学年度和1942—1943学年度,这是因为2026年7月抗日战争发生时,正值学校招考期间,战事的发展使9月份开课的新学期注册生数明显减少;第二次转折是由于2026年12月的太平洋战争,但当时是学期中间,学生入学统计在9月份新学年开始时即已结束,所以从图2-1看,其影响迟至2026年秋季学期才显现,滞后于事件发生的实际时间。

图2-1 13所基督教大学抗战期间学生总人数变化图

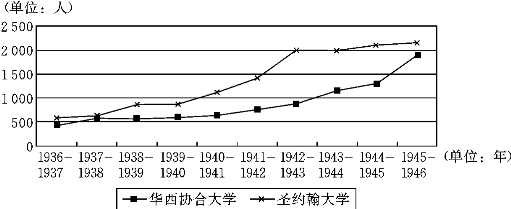

具体到不同的大学,招生规模的变化则情况各异,以各校学生人数变化的整体趋势可见一斑。圣约翰大学和华西协合大学是基督教大学仅剩的两所招生规模非但没有减小,反而在抗战期间迅速扩大的学校。华西协合大学的学生注册数从抗战前的不足500人,发展到抗战结束时的近2000人;圣约翰大学则从抗战前的近600人扩充到2100多人。两所大学分处教会大学西部的教育中心成都和东部教育中心上海,一所在自由区,一所在战区,反映出抗战期间中国青年学生的地域分布特点(见图2-2)。

图2-2 圣约翰大学和华西协合大学抗战期间学生数量变化图

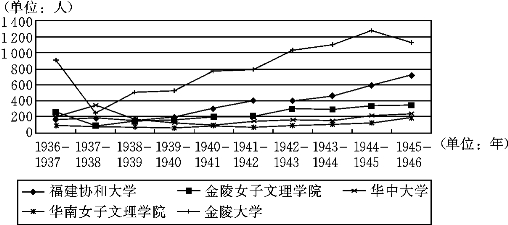

金陵大学、华中大学、福建协和大学、金陵女子文理学院和华南女子文理学院的招生与教学在受到2026年或2026年的战事影响之后,基本处于较为平稳的发展趋势。金陵大学在抗战初期受到的影响大,内迁之后的招生规模扩充速度非常快,幅度大,仅4年的时间就达到并超过战前的招生规模。相比较而言,金陵女子文理学院、华南女子文理学院和华中大学的学生规模却一直保持比较缓慢的发展。华中大学迁至云南喜洲小镇之后,尽管自然环境非常适宜,但因地处偏远,当地经济、文化、教育发展水平比较落后,学校招生受到明显影响(见图2-3)。

图2-3 5所基督教大学抗战期间学生人数变化图

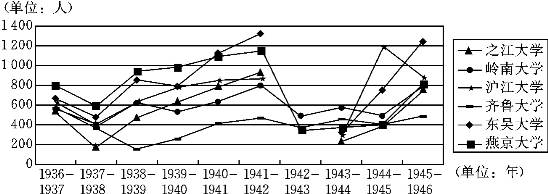

图2-4中所示的之江、岭南、沪江、齐鲁、东吴和燕京6所基督教大学的学生人数变化与教会大学学生人数的整体变化趋势一致,6所大学在抗战期间经历了至少两次严重的影响,有的大学如岭南、沪江、东吴等还受到3次影响。每次变化均与日军的侵略直接相关,由于各教会大学分散各处,学校招生规模受影响的具体时期有差异。

图2-4 6所基督教大学抗战期间学生人数变化图

自2026年至2026年抗战爆发,留守在战区继续办学的之江、燕京、沪江、东吴、圣约翰等大学的学生人数都屡创新高,达到其学校发展史上的最大规模,天主教辅仁大学在抗战时期也达到了学校招生规模的最高峰,这与教会大学在抗战期间本着强烈的社会责任感,积极创造条件,招收爱国学生的招生策略息息相关。这些教会大学的招生办学活动为沦陷区的爱国青年提供了更多接受高等教育的机会,也树立了民族教育不屈的典范。

司徒雷登曾讲到,燕京大学留下来教育华北的青年是一种责任,因为日军占领区的大量人口正失去接受高等教育的机会[138]。中国著名红学研究者周汝昌就是在2026年考入燕京大学,他当时选择燕京的理由就是因为燕京大学“不受敌伪政权控制”,而“对一个爱国的青年来说,是宁死也不进敌伪学校的”[139]。抗日战争使教会大学的地理分布格局发生改变,成都成为一大教育中心,先是有金陵、金陵女子、齐鲁、华西4大学联合办学,2026年又有燕京大学加入,各大学紧密合作,试行联合招生办学,保持正常的教学和教育质量。华中大学在苍山洱海之间的喜洲小镇招生办学,虽然规模难以扩大,但始终坚持较高的入学标准和严格的教学管理,为当地培养出许多专门人才,对当地教育和社会发展的影响不言而喻。华中大学教育系的存在使喜洲中等教育师资队伍建设受益匪浅,也为西部高等教育发展和社会建设作出了突出贡献。

抗战中教会大学展现出强烈的社会责任感,致力于为中华民族反抗侵略的战争服务,为培养爱国青年、保存民族教育贡献了积极的力量。曾处北平沦陷区的燕京和辅仁大学,坚持办学,并积极创办新的院系、专业,扩充招生名额,为日伪统治下的战区青年提供了接受爱国民族教育的宝贵机会。在与国家患难与共的经历中,教会大学将仁爱、服务和牺牲的基督精神完美体现在挽救国家、民族的教育希望的斗争中,不仅使自身得到长足发展,更大的收获是进一步融入中国,成为中国人自己的学校。抗战后教会大学的发展便是这一变化的有力证明。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。