除了满洲人和蒙古人在边疆蠢蠢欲动之外,明朝还遇到了更多的问题。糟糕的官僚体制以及为了支持政府改革而不断增加的税收榨干了内部资源,所导致的最严重后果就是农民起义,这些起义在17世纪20年代的灾荒后在西北爆发。明朝为抗击起义军而采取诸多的军事行动,这些战事对当地经济造成了与先前自然灾害一样的破坏。西北地区成为起义军行动的源头,在这一地区,官军可以控制局势,但无法根除动乱之源。李自成这位独眼龙成为其中最有力量的起义军首领之一。他于1641年在湖南建立基地之后,队伍迅速壮大起来,并在次年占领古都开封,从而获得巨大的胜利。他的策略虽然血腥,却富有效率:他挖开黄河大堤以水淹城市守军,杀死数十万民众,并使这一地区赤地千里。他率军从此地开始北征,相继降伏或占领了对于京师防御而言至关重要的战略地域。部署在边疆地区的城堡与边防部队没法用来对抗从南而来的起义军。明朝皇帝意识到京师不久之后就将沦陷,见明朝大势已去,他被迫自杀。李自成进入北京城,成为新成立的大顺王朝的统治者。[1]

李自成的统治是很短暂的。大顺王朝的管理机构很少由李自成的谋士以及军官之外的人组成,这些人中没人曾负责过快速军事行动中的后勤管理问题。起义军漫无军纪,在数周安宁之后开始抢劫并杀害城市平民。李自成还面对吴三桂领导下的山海关明朝边防守军的威胁。在京师陷落之前,吴三桂无法派军及时驰援,但他的军队依然完整。李自成试图通过大笔贿赂并在随后威胁吴三桂全家人身安全的方式使其速降。但这些办法都没有奏效,大顺军于是就准备突袭吴三桂的军队。吴三桂随后迅速与清军接触,投降了他们,并换取了清朝王爵。满洲军队迅速入关并在吴三桂与李自成军鏖战之时及时增援。大顺军被击溃,李自成被迫放弃北京城。满洲人于1644年六月一日进入北京城,并再行登基大典。纪律严明的清军恢复了城市的秩序。一些汉人军队被重新组织起来,并在八旗军的协助下以新王朝的名义去征服中国的剩余部分地域。尽管明朝的一些皇族在南方称君立国,清军还是进展神速,到1652年,除了中国最南部的地区之外,几乎全都在清朝的控制之下了。到1660年,中国的所有地域都被他们控制,明朝反抗者所控制的只有台湾岛,但南方很大一部分地区控制在像吴三桂那样的汉人叛臣手中,处于割据状态。

满洲人对中国的征服代表了一种敲诈战略,并表明其实力更多地体现在组织能力方面,而不是在军事上。在皇太极统治时期,满洲人进出中原如入无人之境,但他们却没办法占领辽东之外的城市或者摧毁守卫京师的明军。与此相反,李自成征服了所有的内地省份,占据关键的城市与城堡,并在战场上轻易击败明军。正是他而不是满洲人推翻了明朝。然而,就像位于中原的中央政府崩溃时乘势崛起的一些军阀一样,李自成只关注军事事务。当明朝覆亡之时,新建立的大顺政权的统治者无法恢复社会秩序,而这本应是政府最基本的任务。满洲人没有犯这一过错。努尔哈赤所发动的战争以及皇太极所实行的更为专门化的官僚结构将部落军事组织的利益纳入到帝国中的方式,使满洲人形成了一种更为平衡化的组织结构。他们有纪律严明的军事组织,并建立起规模虽小但发展完备的官僚组织以接管汉地。在李自成以实际行动完成摧毁明朝这一艰巨任务之后,满洲人之所以能够取而代之,并不是因为他们有着更强的战斗能力,而是因为更有组织能力。与吴三桂的联合为他们提供了一支训练有素的汉人军队,如果没有这支军队,满洲人就无法占领京城。在首次大败之后,大顺军队及其领导层开始分崩离析。大顺军可以轻易地在大捷中乘胜前进,但在这次战败后一蹶不振。[2]

满洲人对北京的征服处于皇位继承问题产生之前不久,皇太极于1643年去世,他却没有指定继承人。满洲人没有自动继承的惯例,因此他们就陷入一种各自推举候选人的冲突之中。满洲的传统是通过推举最有能力的皇室成员继承帝位。按照这种传统,努尔哈赤已经规划了在他死后可以运作的一种内部组织机构。这并不是一个公开的辩论场所,而是各派推举其候选人时权力争斗的中心。

多尔衮(1612—1650年)是最强有力的竞争者。他是努尔哈赤的四子,性格强悍,同时也是一位强有力的军事首领。在之前的继位之争中,他和他的兄弟们(皇后乌拉纳喇氏之子)已经是皇太极巩固权力的牺牲品了,皇太极在位时期,多尔衮已经成为满洲国家中的主角之一。皇太极的长子豪格是另一位主要的竞争者。豪格声称他的父亲已经是统治者,而作为长子,皇位理应传给他。这里又出现了之前很多东北和草原王朝曾出现过的问题——横向继承与直系继承的对立同样困扰着满洲贵族。不管是鲜卑、女真还是契丹人,都与突厥人一样,有着强烈的横向继承传统,也就是说,权力依次从长兄传到幼弟,直到一整代人都离世为止。努尔哈赤成年儿子的数量很多,使横向继承变得很有吸引力。当然,这一意图受到了豪格支持者的反对,他们声称,按照惯例,继承权应属于最后那位统治者的儿子。这种想法受到汉族大臣的支持,因为他们意识到只有直系继承才是适当的。接受这一理由也就表明一种排他性的皇权,这种权力将会使皇太极及其后代较之努尔哈赤其他儿子及其后代具有优先权。因此,皇太极的去世,最关键的政治重要性在于,满洲人要为一个王朝确立统治秩序,在此之前他们还未曾建立过稳固的传统。

继位之争主要发生在满洲八旗之中。尽管皇太极将八旗组织纳入帝国政府统治之下,皇位的选举仍然是一种部落事务。在这种皇权更迭的空白期内,各旗变得非常重要,因为各旗都效忠于各自的首领。所有的皇位竞争者与其他重要的政治人物一样都控制着八旗。在极端情况下,支持某位竞争者的旗的数量决定了其夺取统治权的军事潜力。因此,选择皇太极继承者的会议在暗地里就曾一度成为在满洲人走向内战的一个前奏,而这时候,满洲人最需要的是团结。

这次会议从一开始就陷入僵局,因为多尔衮和豪格控制着大致相同的八旗数量。其他旗的首领们提出一个折中方案,即让皇太极5岁的儿子福临称帝,多尔衮任摄政王,济尔哈朗任辅政王。为了进一步安抚多尔衮,他分得了原先属于皇太极的第二旗。而在事实上,多尔衮也是满洲国家实际上的统帅。他个人控制着两旗,而皇帝也控制着两旗。豪格的集团也赢得了限制皇太极的子孙继承权的争斗的胜利,但是妥协方案使豪格没能获得皇位。满洲贵族们试图达成妥协,以避免内战,并利用中原的混乱局面开疆拓土、稳定政权。随着这些争端的暂时解决,多尔衮占领北京并将福临推上皇位,是为顺治皇帝。

随着对中国其他地方的征服战争的开始,多尔衮承袭了皇太极在满洲国家中所采取的集权化政策,即通过取悦部落首领并拓展汉地官僚体系的方式,清除剩余的同级统治者。多尔衮首先将矛头指向最弱小的八旗首领、他的辅政王济尔哈朗。与他的兄弟阿敏一样,济尔哈朗的血统跟其他贝勒相比是最疏远的,到1644年末,多尔衮将其降为辅政大臣并在之后的1647年将其免职。随着多尔衮的兄弟多铎的去世,多铎是他之前任命来取代济尔哈朗的,多尔衮成为唯一的摄政王,并直接控制第三旗。多尔衮于1648年逮捕豪格,就像与满洲皇帝对抗的大多数被圈禁的对手一样,豪格在一年之后不明不白地死了。虽然名义上不是皇帝,但多尔衮是实际上的统治者,他的权力也通过对北京附近征服土地的分配而明显地体现出来。他将最好的土地分给了自己的正白旗,这就意味着他忽略了皇帝亲自统领的两黄旗具有优先权的传统秩序。

与皇太极一样,多尔衮强化朝廷中权力的集中化,不仅表现在对中原的统治方面,也体现在对各旗力量的平衡上。他沿用大部分明朝的组织机构,并在清朝官员的控制下任用一批旧朝的政府官员,其中大部分是汉军旗人,他们不仅在朝廷任职,也在各省任职。颇具讽刺意味的是,这一政策受到来自汉族官员和满洲旗人的攻击。汉人抗议满洲人垄断了真正的权力,而满洲旗人则抱怨多尔衮取悦汉人。

满洲旗人与清朝的利益从一开始就是对立的。满洲部落首领们需要的是短期收益,他们还反对所有那些削弱其自治权的政策,就算这些政策已经被证明对于帝国的发展是必须的。他们反对努尔哈赤对辽东的征服以及将都城南迁的举动,同时也抵制皇太极所创设的汉式官僚体制以及将非满洲八旗纳入到清军之中的做法。包括努尔哈赤在内的每一位统治者都试图将帝国政府从部落压力中分隔出来,多尔衮对明朝机构与官员的采纳就是这些思路的进一步发展。部落贵族们将清政府看作是拓展其在中国统治地域的工具。帝国的领导层没有采纳这一观念,并试图将满洲旗人转变成清朝的工具。这种区别意味着清朝政府将汉军旗人视作对其至关重要的忠诚官员。确实,对于在人口上占尽优势的汉人来说,这些汉军旗人实际上是旗人,只是名义上那么称呼而已。对于部落满洲人来说,这些汉军旗人从“真正”的部落满洲人手中抢夺了胜利果实。这正是清政府有意安排的。

清朝脱胎于满洲,着手破除由旗人把持权柄而使帝国权力受限的问题。他们所采取的措施就是增加汉族官员的数量以与满人的力量抗衡。攻陷北京之后对很多汉地组织机构的沿用也在某种程度上被视作是清朝快速汉化的表现。朝廷中的很多争论集中在政府能够在多大程度上实现汉化,而不至于威胁满洲人的利益,这种争论中的坚定支持者考虑得更多的是权力而非外在形式。部落习惯受到那些老满洲贵族们的支持,而在新的统治格局中将会维护其重要性。汉地机构被用来维护帝国的独裁统治,这个方面是没法分享权力的,也使朝廷从部落满洲人的控制中摆脱出来。朝廷的领导层始终不渝要摆脱原有的部落传统,并想方设法成为一个专制王朝,既要统治中原地域,也要统治东北地区。

一旦清朝贵族们被迫去寻求各旗的支持的话,自治权与集权化的对立就在继承危机中鲜明地体现出来。然而,一旦某位领袖被拥立之后,就不可避免地会消除其前任已经停止实施的措施,每次都会削弱了各旗的权力。随着多尔衮于1650年突然去世,集权化的趋势已经是非常明显了。

多尔衮的去世开启了新一轮的权力争斗,因为他并没有指定继承人,他的集团也无法在失去他之后继续掌权。济尔哈朗一开始被任命为摄政王,但在1653年,他因为组织朋党支持顺治帝亲政而丧失其职位。顺治帝的亲政在清朝政治方面是一个重大的结构性转折。之前的满洲首领都是些饱经世事的人,不管是在部落事务还是在战事方面,可以合法地宣称他们是一步步打出来的。他们拥有他们的地位,出身与天份同样重要,这也符合满洲传统的要求,即每一代中最有天份的首领才能被选为统治者。顺治是第一位权力完全源于机制性继承的满洲统治者。作为在皇太极去世后以妥协候选人而被选出的统治者,顺治还只是个孩子,并没有表现出经验或者被证明有能力,而多尔衮则在皇位背后掌握着真正的权力。顺治帝开始亲政时,清朝抛弃了部落传统,而代之以一种更为复杂的管理体制,在这种管理体制中,皇帝的独裁权力超越于几乎所有官员之上。征服者精英们所面对的是一个通过操纵其官僚和政府机构而掌握和维持权力的满洲皇帝。

在征服者精英的眼中,顺治的政策是彻底亲汉的。他礼遇汉人谋臣,欣赏其组织机构,并且使用宦官。这些行为表明他被汉化了,已经失去了其满洲之根。确实,顺治帝对于满洲过去的诸如狩猎、骑射之类习俗不感兴趣,他更偏爱宗教和安逸的宫廷生活。但是他追随其前任的足迹,试图迫使满洲征服者精英们取消其自治权,并使他们屈服于皇权。采用明朝行政体系与汉臣是实现这一结果的最简便方式。由于他利用皇权的长处进行统治,所以明朝政府的集权机构依旧存在。

顺治帝在政府中使用宫廷宦官就是一个例证。在占领北京之后,清朝继承了一大批曾服务于前朝的宦官。在明朝末年,这些宦官中的一些人通过为皇帝充当密探并提供私人服务而攫取了很大的权力和财富。满洲人(以及一些汉人)将明朝覆亡的原因部分归结于其暴虐无度。多尔衮在他掌权期间曾严格限制宫中宦官的使用。顺治帝1653年亲政之后取消这一政策,创立一个称为十三衙门的私人机构,由大量宦官组成。这一机构在当初设计时,是为了使皇帝得以从八旗与常规的官僚机构中解脱出来,而在顺治帝死后,他因引入这套腐朽的明朝机构而饱受指责。尽管如此,这一机构清除了宫中的宦官,也成为清朝统治中的一个里程碑,因为它对于一位生长于深宫之中的统治者而言是一个非常有用的结构性策略。

顺治帝并没有忘记,要想运作一种二元化的组织机构,就不能单纯依靠汉人的支持。甚至当他在朝廷中添设更多的汉式组织机构以集中权力的时候,还是捍卫了满洲人的权利。当汉臣们于1656年抱怨严厉的逃人法被用来确保归还那些逃跑的家奴,并要求放松这些法律时,这位“亲汉”的皇帝严斥了他们。他声称汉人根本不懂满洲人的问题,给满洲人分派家奴也不是他们战时的责任。

因此我们除了确立峻法之外别无选择。这对汉人来说造成了困难,但如果我们不严加处置的话,隐藏者将会更为放肆无礼,而逃亡者也会更多。到时谁会是我们的仆人?我们还怎么活?考虑过满洲人的难处了吗?前朝皇帝大都只统治汉人,而我既统治满人,也统治汉人,并必须使各方都适得其所。[3]

“堕落的汉法”(Decadent Chinese ways)是那些部落满洲人的众口说辞,他们攻击任何剥夺他们自治权的集权化政策;在顺治帝1661年去世之后,顺治朝的亲汉态度也被他的对手所夸大了。在鳌拜摄政的时期(1661—1669)这种情况变得非常明显,八旗贵族们采取了铤而走险的行动去保护和强化他们在清政府中的角色,而这些是在回归传统满洲习俗的外表之下进行的。

顺治帝死后,皇太后及其满洲八旗支持者们公布了一份伪造的罪己诏,在其中,皇帝深刻检讨自己的政策对满洲利益造成了巨大的危害。他的一个7岁的儿子(在当时的主要优势在于已经得过天花)被拥立为康熙皇帝。朝廷权力掌握在皇太后和四位满洲辅政大臣手中。在这些人中,鳌拜表现得最具野心与能力。他马上成为辅政大臣中的首要角色,并在不久之后成为实际上的独裁者,拥有类似于上代人中多尔衮所具有的地位。辅政大臣们代表了新一辈的满洲领导层。他们全都在征服中原的战斗中作为年轻指挥官展露头角,但是他们并没有成为主要人物。尽管深涉八旗政治,但这些辅政大臣都不是皇室成员,正是满洲的这个阶层直接受到多尔衮和顺治的集权化政策的影响。在回归满洲旧制的伪装之下,鳌拜试图重建统治秩序,目的是要为满洲八旗贵族提供一种统治中原时的永久性与垄断性的角色。[4]

辅政大臣所做的第一个改变是取消十三衙门,这是基于满洲体制中没有宦官地位的缘故。然而,辅政大臣们被迫承认皇帝确实需要一种私人机构,因此他们又重新回归到旧有的满洲行为方式之中,即利用包衣来打理皇家商贸活动。包衣当初是为贵族从事农业和家务活动的,但早在1638年,包衣的团体就已经发展壮大,并成为皇帝的助手,他们成了内务府的成员。辅政大臣们让这些人扮演皇帝私人机构的角色,因此也就取代了宦官,目的是希望包衣们能够在朝廷中保持一种满洲部落传统。

辅政大臣随后又对明朝官僚机构的功用大肆攻击。他们取消了汉人控制的机构,诸如内阁以及翰林院,而科举制度则成为一种补充。重新设置了最初由皇太极创设的内三院,机构中满官充斥。(当然,在皇太极在位时期,他所创立的内三院被视作是弱化八旗权力的一种方式,但是在一代人之后,皇太极的这一创新就被看成是一种传统的满洲方式。)

辅政大臣还将相当多的权力转移到议政王大臣会议之中。此前,这一机构是满洲贵族们的会议,很早就衰落了,部分是因为中间充斥着效忠皇帝的非满洲人。在鳌拜的领导之下,这一机构清除了非满洲人,并重新获得掌控军事事务的关键角色,以保护满洲人在军事方面的垄断地位。与在内务府中使用包衣一样,议政王大臣会议也被设计成一个满洲贵族的永久性权力基地。为了增强其蒙古同盟者的重要性,辅政大臣还重新引入理藩院,以强化其曾经在顺治朝失去的地位。

所有这些实践活动的目的是实现满洲价值的回归,这将会使清朝从慢慢汉化的衰颓中拯救出来。实际上,它试图重新将满洲人的共治传统引入清朝政府之中。这一尝试失败了,这不仅是因为要想恢复久已死亡的传统已经太晚,还因为鳌拜为了还其他八旗首领的旧人情而滥用职权,进而使自己的形象毁于一旦。

二十多年前,在攻占北京之后,多尔衮对鳌拜所在的镶黄旗有所轻视,鳌拜一心想进行报复。在多尔衮将京师附近的土地分给满洲旗人时,他并没有一碗水端平,而是使自己的正白旗获得了较之皇帝亲领的镶黄旗更好的地块。一旦获得了权力,鳌拜就要求交换土地,而不顾大臣认为这样会造成大麻烦的警告。土地的转换工作在1667年初进行,涉及到大约6万名旗人以及为他们服务的更多数量的汉人。整个事情都排除了其他有势力的八旗首领,于是他们就暗中支持,要求取消辅政大臣的反鳌拜集团。这种对权力的斤斤计较实际上削弱了满洲旗人在帝国中的权力。在满洲八旗贵族们支持政府的部族共治的理想时,实际上他们之间往往势同水火。因此,康熙帝就利用八旗之间的分裂而扫除了鳌拜所做的所有机构变动。

康熙帝在1667年八月激烈的土地交换的低潮中获得了个人统治权。尽管从辅政大臣的官方结束日期来看,鳌拜还继续拥有实权,能够任命其同盟者,以掌握政府中的职位。然而,在这个时期,皇帝获得了越来越多的权力,并在1669年公开逮捕鳌拜,他之后死于囚禁之中。鳌拜的同党被从官府中清除出去,一些人还丢了性命。康熙帝从政府要职中清除了大批满洲贵族,这些人在之后的继位之争中再也没有重新获得自治权,然而,八旗旗主的顽固使其很难在部落政治中实现完全的垄断,他们仍然是皇子们的家奴,而这些人在随之而来的1723年的继位之争中起到了重要作用。只有到乾隆帝时期才最终切断了这种部落纽带,使所有旗人在人身上都依附于皇帝。

康熙帝继续进行集权化的努力,并开启了一个皇帝牢牢掌权的新阶段。他摧毁了八旗旗主的势力,尽管仍然保留着鳌拜为他们设置的一些机构。例如,内务府作为在皇帝掌控之下的附属机构仍然发挥着作用,但不再是朝廷中部族满洲势力的中心了,成为使满人和汉人皆在皇帝控制之下的主要皇家机构。最关键的问题并不是宦官或包衣等人员,而是其功能。包衣就像明朝时的太监一样与皇帝联系密切,但从未成为部落利益的代表者。康熙帝还恢复了被多尔衮所取消的内阁和其他明朝机构,这些都为皇帝的个人利益服务。鳌拜用来保障部落贵族在政府中权力的议政王大臣会议也将他的支持者清除了出去,变得只能处理少量无关紧要的事务。

康熙帝赢得了中央政府与八旗贵族之间长期争斗的胜利,这一胜利为清朝埋下另一种隐患。这就是华南强大汉人藩王的存在。这些人及其汉人军队对于清朝征服南方是至关重要的,使中国历史上第一次由一个来自东北的王朝控制了整个国家。作为回报,这些军阀被授予清朝高爵,并得以统治他们所在的南方省份。只要他们在名义上服从清朝皇帝的权威,就有权统率他们自己的军队,征税并处理当地政务。他们还可以从清朝国库中获取大量的奉供,甚至还经常与他们地域内的朝廷命官唱反调。[5]

最强大的汉人藩王是吴三桂,他以前是山海关总兵,曾协助满洲人占领北京。在1659年征服云南之后,吴三桂稳固了在那里的地位,并统治几乎整个西南地区。康熙帝试图通过拒绝这些人将其职位传给他们的继承者并将其移至并不关键地区的方式,解决这些藩王的问题。吴三桂拒绝交出权力,并于1674年反叛。他的行动也得到其他地方军阀的响应,史称三藩之乱。这一叛乱席卷了几乎整个华南地区,范围从东南沿海至四川,最北到达山西。满洲人自身的腐败威胁到清朝的稳定,这使他们在面对来自南方的反叛时更加手足无措。都城北京陷入一片恐慌之中。一些满洲人甚至建议放弃中原而退回到东北更安全的地方。从历史观念来看,这一情况与北宋在11世纪时的进攻非常类似,而当时东北的可汗只获得了中原的一个小小立足点,或者也可以与明朝在14世纪驱逐蒙元王朝相比。自从唐朝末年以来,南方就一直是中国人口与生产活动的中心,此时却落入反叛者手中。

康熙帝采取果断措施,稳定了京师的局势并组织起防御,稳固其侧翼及其他关键地区,以防止叛军进入北方。最初他任用皇室成员领导下的满洲将领与八旗军队,但他们一败涂地,满洲无敌的神话被打破了,这使皇帝意识到他无法再仅仅依靠这些人维系王朝。康熙帝随后就转而依靠那些忠实于皇帝的汉人所组织和领导的绿营军。他们逐渐取得对叛军的优势并逐步扭转战局。到1677年,叛军被围困于群山绵延的西南地区,直到1681年吴三桂死后,清朝的平叛战争才取得最后的胜利。

八年之久的战争的结束,最终使清朝在没有内部对手的情况下直接控制了整个中国地区。满洲军事领导层的失败以及绿营军的有效使用,也标志着清朝统治的稳固。不管是八旗首领还是汉人同盟者都无法脱离康熙帝的权威。在一败涂地之后,满洲旗人无法再宣称他们是帝国的军事支柱了。从此以后,满洲人只能通过支持王朝以获取皇室的青睐而保持职位。康熙帝也随心所欲地任用汉人担任军政职务,随后他将传统的汉人官僚制度融入到满洲统治生活之中。这场战争也使康熙帝得到了一支身经百战的军队以及一部运作良好的战争机器。自从攻陷北京开始,清朝第一次将其注意力转向内陆亚洲。

与其他外族王朝一样,满洲人在边疆政策方面也富有经验。清朝对草原部落秩序的弱点以及如何利用这种弱点很有一套。传统的东北战略是让蒙古地区的游牧力量保持一种政治混乱状态,从而使他们无法组织起来,无法对华北构成威胁。满洲人通过既让游牧力量处于分裂状态并使他们置于中原直接统治之下的方式,将这一政策发挥得淋漓尽致。这一成就在满洲人对付草原部落的能力之中是有其根基的,也在明朝之后草原不同寻常的政治结构中表露出来。

1571年俺答汗与明朝之间签订的协议,通过为参加朝贡体系的王公提供资助的方式为草原带来了秩序。这些首领是黄金家族的后裔、达延汗的继承人,每人都统治着漠南的一小块区域。之前的中原王朝资助某位草原统治者,这些人垄断了这些资助的再分配。在这种情况下,那些小部落首领就被迫在一个大的草原政治体系中扮演属下的角色。俺答汗并没有试图造成这种垄断,因此每一位王公都各自与明朝朝廷建立起联系,这有效地减弱了政治联合的可能性。每一位地方首领都努力捍卫其独立权,他们并不期望断绝与中原的直接联系,并反对在统一的草原帝国中处于从属地位。明朝在执行这一体系时采取的是积极策略,并拒绝与那些制造麻烦的蒙古人建立朝贡关系。

清朝对蒙古人的政策更为精明。他们通过提供与明朝相同的奉供以及购买蒙古马匹的方式,使部落贵族脱离明朝。满洲人还通过联姻维系了蒙古与满洲贵族之间的关系,而这些情况明朝都未曾考虑过。最后,满洲人还是那些反对林丹汗扩张计划的蒙古王公们的保护者,而当初林丹汗曾想消灭这些王公。通过与满洲人结盟,黄金家族成员们保持了其地位,并且阻止了沿着中原边界形成一个统一游牧国家。这些政策的顶峰是漠南蒙古部落于1634年并入满洲国家。

清政府通过将漠南蒙古部落纳入八旗体制中的方式重组这些部落。盟旗按照传统的部落世系加以组织,大体上使旧有的部落变成新的盟旗。原来的蒙古首领们获得了清廷的封爵以继续领导其民众,他们也被限定在专门的地域范围之内。部落民众以五十户为单位被分摊至这些地区。这一政策重申了对黄金家族成员特权的保护,他们在满洲统治下继续享有权力。与此同时,它通过将蒙古人分化为众多细小单位并禁止这些成员另寻新的领导者的方式,对原有体制进行重组,还规定了巨额罚金,以惩罚那些允许其属民脱离或接受这些人的任何首领。1662年,这些规定被进一步严格化,将离开旗地狩猎都定为犯罪。到1670年,在内蒙古共有49旗,每个都由大致23个牛录构成。盟旗与牛录的首领都完全依附于清朝以维生。清廷可以罚没、替换甚至惩处部分蒙古八旗官员,并进一步削弱了当地部落民众与其首领之间的联系。贵族通过与清廷联姻或者其他联合的方式与清廷建立起关系,这也使蒙古首领们乐意将自己视为更广义的清朝贵族的一部分。通过强化对那些保守且没有野心的贵族的统治,满洲人遏制了这一敌对政治力量的发展。除了一位喀尔喀首领之外,漠南蒙古在三藩之乱期间坚定地效忠于清朝。[6]

盟旗体系使清朝稍加干预就控制了漠南蒙古,然而,他们意识到这种过分的分散化使其难以利用蒙古人的军事力量。因此,在当华南于1674年陷于反叛时,清朝将蒙古49旗重组为6个盟。这些盟使得军事行动更容易组织起来,因为每一盟都有义务使军队处于战备状态。由于清朝稳固地控制着盟的首领,他们就无法成为独立的政治力量。清朝从这种体系中获取了最大限度的利益,因为八旗的分散化削弱了漠南蒙古的力量,与此同时,清朝又通过盟的组织为王朝提供军事保护。

满洲人在占领北京之前曾整整花了十年时间统一漠南蒙古,而漠北蒙古仍然在清朝控制范围之外。众多喀尔喀汗王彼此内斗,这样就不会对清朝造成威胁,漠北蒙古也由于其弱势而不被关注。清朝将这一区域视为其至关重要的北部防御地区,而王朝的边疆政策也围绕着保护清朝影响范围之内的喀尔喀人的安全而建立起来。

在下个世纪中断断续续进行的一系列战争对清朝统治造成了四大威胁,也使清朝为了其边疆安全而吞并了内陆亚洲的大片地域。

1.喀尔喀内部持续不断的争斗使他们容易遭受内部冲突与外来颠覆。

2.俄国向西伯利亚和中国东北地区的扩张给蒙古边界施加了新的压力。

3.藏传佛教通过遍布蒙古地区的寺院与僧侣提供了一种可供选择的政治结构以及其他忠诚的蒙古人的反抗场所。

4.与蒙古地区接壤的准噶尔部落是对喀尔喀人的直接军事威胁。他们有力量也正打算将漠北蒙古并入一个新的草原帝国,这将会威胁到清朝对漠南蒙古的控制,并使中原的边疆处于危险境地。

这四种威胁都与清朝与准噶尔在内陆亚洲争夺统治权的长期争斗有关,这场争斗一直到1755年方才结束。由于中国与俄国成为在亚洲核心地带的两个排他性力量,众多的关注点都被投注到它们最初的冲突与协议之中,准噶尔人留给人的印象就只是在大关系之下的一个小小刺激因素而已。然而,从内陆亚洲边疆的角度来看,准噶尔是清朝的一个主要对手。清朝在内陆亚洲的扩张以及对俄国的政策很大程度上取决于对抗准噶尔威胁的必要性。只是在击败这个最后的草原帝国之后,内陆亚洲的政治才转变为纯粹的中俄事务。

随着也先在15世纪中期死去,卫拉特人在中国边疆史中消失了很长一段时间,在这段时间里,东蒙古人成为漠南蒙古的统治力量。然而,也先的失败并未导致这一地区之外的厄鲁特联盟的迅速瓦解。卫拉特人继续占据着漠北,也先的儿子通过攻击在西部的哈萨克人将战略上至关重要的伊犁河谷控制在卫拉特手中,从而部分弥补了联盟的损失。卫拉特人正是从这里控制了西域地区的绿洲城市以及这一地区的贸易活动。这个更为偏远但却相当稳固的帝国维系了大致一个世纪,一直统治着漠北直到在东蒙古人那里遭受到一连串失败为止,他们在1552年将哈拉和林(Karakorum)拱手让给俺答汗,迫使一部分卫拉特人撤退至他们先前的故土塔城地区。部落的撤退行动导致了联盟的解体及其重组。

阿尔泰山西部的草原一直以来就是次要的游牧帝国的中心。它曾经是在匈奴时期的月支以及乌孙的家,也是西突厥可汗的根据地,而在之后则是喀喇契丹的家园。在蒙古时期,这里是反抗元朝在草原上的统治的反叛力量的中心。阿尔泰山以西的游牧国家从西域地区的驼队贸易中获益不少,还利用了南部绿洲小城的资源。尽管很少会像沿中原边界的游牧民所建立的国家那样富有和强大,这些游牧国家还是设法获得资源以保持稳定。一旦向西扩展,这些游牧国家就算获得了巨大的军事胜利也很少会将其统治扩展到中原边界。这里有两方面的困难。首先,漠南和漠北的游牧民要求与其西部的同族人统一起来,并且经常寻求中原的支援以反对这些游牧国家。其次,来自西部的一位首领离他的故土过于遥远,以致反叛者可以在他离开时组织起来反抗他。这些问题阻碍了西突厥人以及卫拉特人试图控制中原边疆地区的尝试。然而,与中原的距离也是一种防护:即使是以蒙古地区为基地的非常强大的游牧国家,也无法轻而易举地取消阿尔泰以西地区的自治或独立,因为统一的代价要远高于收益。

也先死后,四个主要部落绰罗斯、杜尔伯特、和硕特、土尔扈特组成了四卫拉特联盟。到了16世纪末,他们受到了来自周邻的强大压力。在西部,他们被夹在哈萨克部落和在影响力如日中天的谢巴尼·汗领导下的乌兹别克人之间。在东边,四卫拉特联盟与在俺答汗统治下的东蒙古人为邻,而俺答汗曾将他们从哈拉和林向西赶到科布多。喀尔喀人随后在1619—1621年间完全将他们从漠北驱赶了出去,科布多也成为俺答汗或金帐汗王的据点。结果就使杜尔伯特和土尔扈特从东北撤退到额尔其斯河上游地区。这些行动引起了1625年卫拉特部落之间的战争并使其实力受到严重削弱。在将领地丢失给喀尔喀人的绰罗斯人的压力之下,土尔扈特于1627—1628年开始大迁徙,他们穿过哈萨克地区直到约1632年到达伏尔加河下游,在那里他们被称为卡尔梅克人。和硕特重新在东面安顿下来,控制青海和西藏东部地区。绰罗斯人控制塔城地区,并将杜尔伯特及其附属国都统一进新的准噶尔联盟中。换句话说,准噶尔是重新建立起来的西蒙古国家,绰罗斯、杜尔伯特和和硕特首领都是也先的后裔。[7]

直到巴图尔珲台吉在位时,准噶尔才成为内陆亚洲的一支主要力量。巴图尔的父亲哈喇忽剌已经在内战之后于1625年重组联盟。哈喇忽剌1634年死后,巴图尔获得了权力,并开始扩张准噶尔的土地。他加强了与俄国人的联系,这些人是哈萨克人及其北部邻居的共同敌人。这一协定一达成,准噶尔就发动了攻击,并在1635年击败了喀尔喀,俘虏了包括哈萨克汗王之子杨吉尔在内的众多人。1638年,巴图尔援助和硕特部顾实汗进入西藏,在1642年结束了藏王的统治,并将达赖喇嘛推上政教首脑的位置。除了他的军事行动之外,巴图尔还通过联姻与工艺品交换获得了一些蒙古部落的协助,这在他们于叶密立河建立起一座名叫和布克赛尔(Kubakserai)的都城之后变得更加重要了。这种多方出击的努力得到了莫斯科在外交与商贸方面的支援。

早在1616年,准噶尔就开始与俄国人互派使节,在1618年,准噶尔与西北的一些部落签订了一个协议。准噶尔想要在他们与哈萨克以及喀尔喀的战斗中得到支持,而俄国人则希望在他们挺进西伯利亚时准噶尔能保护他们的两翼。等到准噶尔恢复他们的实力,这种关系就变得更为重要了。1635年的条约是两者之间的第一个正式协定,为准噶尔带来了金匠以及其他商人,以及给巴图尔的礼物。在准噶尔和俄国人之间仅有的主要难题是他们都宣称拥有的某些边疆部落的地位问题。这些争端有时候还导致了武装冲突(准噶尔于1649年攻击了俄国领土),但是他们通常通过谈判加以解决。[8]

尽管西伯利亚对准噶尔来说价值不大,但从历史上来看,他们在那里却建立起了强有力的商贸关系。直到16世纪,西伯利亚一直都被蒙古汗王所统治,他们以皮毛和其他森林物产的形式纳贡,而其中的很大一部分通过准噶尔的领地出口到南部。俄国人在西伯利亚的迅速扩张中废黜了这些汗王,并完全占有了收集到的毛皮贡物。尽管俄国人在征服西伯利亚的过程中也遭到了少量抵抗,但他们在这一地域难以抵御来自其游牧敌人的协同一致而持续性的攻击,因此与准噶尔签订一份协定以保持友好关系就显得尤为必要,这在17世纪俄国人已经表明无法征服附近的哈萨克或希瓦汗国之后尤其如此。在认识到准噶尔的利益之后,俄国人的扩张就有意避开适合游牧生活方式的高海拔草原地区。准噶尔对此并无多大异议,因为不仅在西藏、东部绿洲,还是在中原边疆附近以及哈萨克草原之上,到处都有准噶尔自己的政治利益。

到17世纪30年代,地区力量的平衡开始倒向准噶尔一方,这是因为其周邻处于无序状态之中。明朝正处于崩溃的边缘并陷于内部反叛之中。在漠南的大部分东蒙古人已经被满洲人兼并,喀尔喀处于孤立状态,而准噶尔在西部的攻击使喀尔喀处于守势。准噶尔与西藏的政治关系也通过维系蒙古世界的佛教僧侣网络而影响各地。

巴图尔的帝国野心于1640年在准噶尔举行的一次大会上所创建的泛蒙古联盟而达到顶点。除了那些在清朝控制之下的蒙古人,所有的部落都参加了,其中包括之前敌对的喀尔喀和远居他处的卡尔梅克人。在这次会议上他们同意建立一个联合的蒙古联盟,这样就能反抗外部力量的攻击并和平处理内部分歧。藏传佛教被定为蒙古人的官方宗教,萨满信仰则被废止。尽管这一联合时间短暂,但表明准噶尔已经成为内陆亚洲最关键的游牧力量。在远离中原边界的情况下,准噶尔将会在为控制蒙古核心地域的战斗中与中原的满洲新统治者一决高下。[9]

在巴图尔1653年死后,准噶尔进入一段政治纷争的时期。巴图尔之子僧格继承汗位,但是他遭到他的两位同父异母兄弟车臣台吉和卓特巴巴特尔的反对。他们与心怀不满的和硕特首领联合起来并在1657年爆发内战。在1661年反对他的和硕特集团被击败之后,僧格暂时占据了上风。表面上看,僧格的主要问题是与在西伯利亚的俄国人以及在科布多的阿勒坦汗王在从森林部落征收毛皮税方面发生的争执。准噶尔通过于1667年征服阿勒坦汗王解决了这一问题,并收复他们在半个世纪之前在漠北丧失的土地。僧格也在同一年袭击了在克拉斯诺亚尔斯克定居的俄国人,夺回了先前俄国所宣称拥有的对部落的收税权。

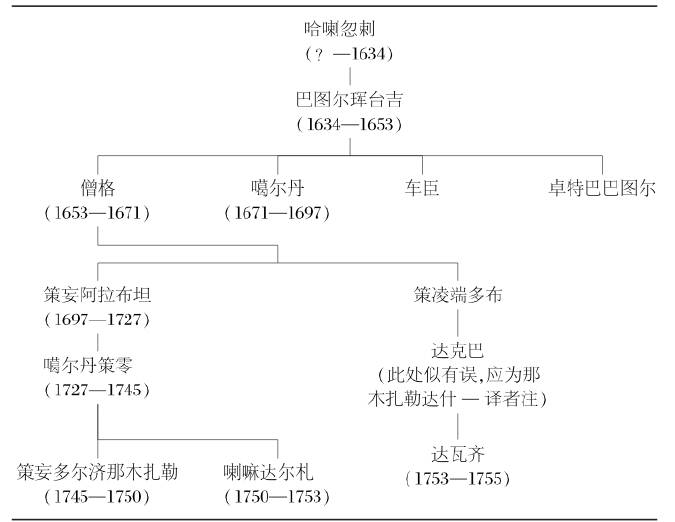

图表8.1准噶尔统治者世系表

车臣台吉和卓特巴巴特尔在1671年暗杀僧格而试图获取权力,但是僧格的幼弟噶尔丹杀死了他们并自立为汗。噶尔丹之前曾被派往西藏为僧,在他与两位同父异母兄弟的争斗中,他得到了达赖喇嘛的支持,同时也获得了和硕特军队的支持。在局势稳定下来之后,噶尔丹就转而对付他之前的和硕特盟友,并在1676年杀死他们的汗王,并将和硕特在青海的领地直接置于他的控制之下。结果就使一些和硕特人逃到甘肃,而在当地,他们给清政府造成了无尽的麻烦,但这一时期的清朝已经深陷华南三藩之乱的泥潭而不能自拔。在击败和硕特后不久,噶尔丹就转而南下并吞并了穆斯林的绿洲城国。除了在伏尔加流域的土尔扈特部,他已经重塑了昔日的卫拉特联盟。

准噶尔对穆斯林绿洲城国的征服利用了这一地区的内部纷争。这一地区的各城邦处于察合台汗国后裔的统治之下,最有势力的政治人物是玛哈图木阿杂木(Makhdumzada)家族的两个敌对分支的首领,他们是纳加什邦迪(Nakhshbandi)苏菲的一支,被称作和卓(khojas),分别以喀什和叶尔羌为基地。1677年,察合台汗王司马依(伊思玛业勒)转而反对他们,迫使喀什的阿帕克和卓逃亡外地。哈帕克和卓遂向噶尔丹求援,噶尔丹遂于1679年占领了附近的哈密和吐鲁番绿洲城国,并于1680年占据喀什。司马依被囚禁起来,这也是黄金家族在西域最后残余统治的终结,噶尔丹任命阿帕克和卓为驻喀什的受准噶尔保护的统治者,不仅之后又将统治权拓展到叶尔羌。[10]

准噶尔对绿洲国家的间接统治的政策由来已久。从汉朝起,游牧力量就通过操控当地统治者以获取西域地区的资源。在某些情况下,这种控制是以游牧力量对孤立的绿洲国家的压倒性优势为基础的,这也有积极的一面。与中原的跨境贸易传统上使来自西域的商人们需要为他们的驼队商路提供保护,而一位强有力的最高领主的保护也是为了有效地与中原打交道。在噶尔丹将和卓当作工具时,准噶尔继承了这一传统。他获得了征服的好处:税收、供给以及贸易,但不需要担负管理的责任。任命穆斯林人员为中介的方式也形成了在西域的穆斯林居民和北部草原信仰佛教的蒙古人之间的一个缓冲地带。

噶尔丹领导之下的准噶尔帝国的扩张并没有受到来自中原的反对,因为当时清朝正深陷于三藩之乱,处在与吴三桂的你死我活的争夺之中。然而,尽管喀什处于中原通常的利益范围之外,但准噶尔对哈密的征服活动还是威胁到甘肃的西部门户,而此地在之前曾是逃归噶尔丹的和硕特人的入侵之地。中原侧翼的一个新的草原力量的迅速崛起对于清朝来说是一个明显的威胁。这在历史记忆中会让满洲人回想起中原的金朝败亡于成吉思汗统一之下的蒙古部落手中的情景,当时金朝正忙于与宋朝的南部战争。

尽管噶尔丹的征服规模宏大,但他还是缺乏对蒙古核心地带的控制力,清政府在这一地区却安全得多。由于清朝的军队和注意力几乎完全集中在南方,满洲人就无法对蒙古地区进行更严密的管理,也缺乏阻止反叛的军事力量。在察哈尔王子布尔尼于1675年反叛并向盛京进军时,满洲人被迫组织一支由伙夫和奴仆组成的军队进行抵抗。万幸的是,清朝的这支杂牌军击败了察哈尔叛军。[11]

六年之后(1681年),噶尔丹提议与科尔沁(满洲人最早的同盟者)结盟,试图在东蒙古中间制造纷争。在给科尔沁部的一份信中,噶尔丹问道:“我们要成为那些曾被我们发号施令的人的奴隶吗?帝国是我们祖先的遗产”[12]尽管科尔沁将这一消息告知康熙帝,但对清朝利益的威胁是显而易见的。噶尔丹通过操控他与拉萨的西藏宗教领袖的联系,也威胁到满洲人对蒙古地区的控制,原因在于他对在清朝控制下的信仰佛教的蒙古人施加了影响。通过军事或宗教、政治方式,准噶尔在东蒙古,尤其是北部的喀尔喀蒙古内部造成了混乱。

在噶尔丹时期,漠北被分为三个独立汗王的喀尔喀部所统治,分别是札萨克图汗、车臣汗以及土谢图汗(第四位是科布多的阿勒坦汗,他已被准噶尔重新征服)。除了这些部落地区外,还有漠北最重要的宗教人物哲布尊丹巴呼图克图影响之下的佛教首领们。从1639年开始,这一职位就被一支公认的转世活佛所占据,他们得到了相当多的财富与人力。这些财富和权力形塑了一种与任何一位汗王相当的力量,只是他缺少一块专门的领地。

准噶尔、清朝以及俄罗斯帝国的扩张,使得喀尔喀汗王不得不投靠那些虎视眈眈的周邻。由于战略位置十分重要,喀尔喀遂成为控制内陆亚洲的争斗的中心,而清朝则试图消除所有敌对力量。对满洲人来说,蒙古地区成了抵抗入侵的堡垒,为保卫华北边疆提供保护。准噶尔对这一地区的统治威胁了清朝的利益,因为准噶尔可以从那里入侵华北,并使漠南部落从清朝控制之下脱离出来。俄国人对这一地区的控制对于清朝来说也是不可接受的,尤其是在满洲人发现他们已经深入黑龙江流域之后。一个独立的漠北对于中原来说是可以接受的,但是那些汗王处于四分五裂的境地,以至于他们不大有能力抵御入侵。

札萨克图汗与土谢图汗之间的争端爆发之后,噶尔丹在蒙古问题上与清朝就针锋相对了。康熙帝试图通过在1686年组织一个部落内部的会议来解决这一争端,设想中的这次会议包括噶尔丹和达赖喇嘛的代表。喀尔喀同意弥合彼此间的分歧,但是噶尔丹利用哲布尊丹巴呼图克图(土谢图汗的兄弟)没有遵守既有礼仪而冒犯了达赖喇嘛的代表这件事,说服处于弱势的札萨克图汗重启争端。1688年,噶尔丹派遣其兄弟以及少量准噶尔人援助札萨克图汗。作为回应,土谢图汗对札萨克图汗发动袭击,杀死了札萨克图汗以及噶尔丹的兄弟。这使准噶尔大为震怒,遂以三万军队入侵蒙古,迅速追击土谢图汗,土谢图汗只好带着哲布尊丹巴呼图克图逃归中原。准噶尔随后进一步进击至克鲁伦河,俘获了大量的牲畜与其他物资,并迫使数以万计的喀尔喀人涌向满洲人统治的漠南地区,在这里,康熙帝为喀尔喀人提供了食物与资金。准噶尔此时在争夺控制蒙古的战斗中就直接与满洲人对抗了。

准噶尔进入蒙古地区除了给清朝造成军事威胁之外,也带来了外交问题。清朝害怕噶尔丹会让准噶尔和俄国人结成军事同盟以对抗中原。满洲人在哥萨克人侵入黑龙江地区之际曾与莫斯科当局有过冲突。在1685—1686年间,当俄国人于阿尔巴津建立起一处堡垒时,双方爆发了公开战争,清朝两次将其焚毁。尚不清楚俄国人是否想向准噶尔提供军队,但俄国人确实提供了枪支弹药(或者是商人为之)。尽管满洲人已经证明他们在黑龙江地区对于俄国人在军事上占有优势,但清政府还是准备通过谈判签订协议,以预先阻止俄国和准噶尔结盟的可能性。清朝的谈判代表迅速行动以与俄国人取得谅解,双方于1689年签订了《尼布楚条约》。作为对中立保证的交换,满洲人允准俄国人有权在黑龙江边界争议地段进行贸易并定居。这一战略取得了成功,对于那时试图在来年组织起一个与沙皇的联盟的噶尔丹来说,他的提议落空了。[13]

康熙帝的另一个外交任务是取得藏传佛教领袖的支持,或至少使他们保持中立。“伟大的五世”达赖喇嘛在蒙古世界已经具有巨大的影响力,而康熙帝则希望获得他的支持以举行一次和平会议。会谈并没有进行下去,因为五世达赖去世了,而这一事实被他的第巴[14]掩盖了,他冒用其名义进行统治,声称达赖喇嘛正隐居修行。这位第巴不仅拒绝了康熙帝的请求,还成为噶尔丹的支持者,要求清朝皇帝接受准噶尔的要求。在康熙帝挫败噶尔丹与俄国结盟的计划之后,噶尔丹取得了(至少是在名义上)信仰佛教的蒙古世界中最重要的宗教人物的支持。

康熙帝最后的外交重点是将喀尔喀置于清朝的直接控制之中。喀尔喀直到噶尔丹入侵时仍然保持在自己的领导之下。哲布尊丹巴呼图克图最初试图寻求俄国人的支持以对抗准噶尔,但在最后,他还是追随其他的喀尔喀首领们进入了清朝领地。由于准噶尔与喀尔喀之间的频繁战争以及噶尔丹入侵所造成的损失,未来建立准噶尔—喀尔喀联盟的机会已经不复存在了。然而,假如准噶尔巩固了他们对漠北的控制,并将之拓展至喀尔喀,这种态度也许会发生变化。考虑到喀尔喀各部的惨状,康熙帝决定接收他们为难民,并在1691年将其并入蒙古八旗体系之中。喀尔喀首领之所以同意这样做,很大程度上是因为他们惧怕噶尔丹。康熙帝亲赴多伦并正式接受他们的归附。喀尔喀按照现有人口并依据传统的部落划分习惯,被分为三十二旗。与内蒙古盟旗不同的是,喀尔喀中每旗只有一到两个牛录。喀尔喀部贵族,不管是大是小,都在清朝新的管理体制下受命领导旗和牛录,权位得以保金。[15]

这种外交重心表明了17世纪草原政治日渐增长的复杂性。在这之前,东北王朝所满足的只是使草原部落陷于混乱之中。西伯利亚的草原地域以及黑龙江在这种内部互动中从未起过关键作用,而西藏对蒙古也未有过如此大的影响。清朝的边疆政策已经超越了部落化的蒙古边界。为了处理西伯利亚问题,满洲人不得不面对一个完全超出其文化影响范围的遥远国度,而这个国家又拒绝接受中国传统的外交规则。清朝与俄国人所达成的妥协是以被准噶尔侧翼包抄的威胁所迫的。与此类似,清朝卷入西藏政治一开始也是因为藏传佛教在蒙古地区扮演了重要的角色。佛教信仰所建立的是一种替代性的政治组织,它将各个部落与整个地域维系起来。宗教领袖可以通过与噶尔丹那样的部落首领联合而引起位于清朝边疆的宗教人士的共鸣,或者成为清朝严酷统治之下的蒙古人反叛行动的核心人物。与之前相比,清朝的边疆政策更加深入亚洲内陆之中,较之元朝时期有过之而无不及。

清朝在蒙古地区的防御获得了来自准噶尔方面的最大支援,因为当时噶尔丹正面对他的侄子、僧格之子策妄阿拉布坦所领导的反叛。这次内战爆发于准噶尔实力如日中天之际,这正是其他一些游牧国家在继承权问题方面所出现的典型问题。噶尔丹已经部分地按照既定原则处理继承问题,即进行横向继承,从长兄到幼弟依次相袭。然而,准噶尔通常也采取父子间的直系继承,因此僧格的儿子们就受到了威胁。噶尔丹在1688年杀死僧格的长子,但死者的幼弟策妄阿拉布坦带着他的一小队人马逃走了。当噶尔丹在蒙古作战之际,策妄阿拉布坦在准噶尔地区取得了支持,并公开反抗他的叔叔。噶尔丹暂时停止了对漠北的入侵。他于1689年返回故乡对付他的侄子,但无法将策妄阿拉布坦铲除。对于这位伟大的蒙古征服者来说,这本来只是小事一桩,但噶尔丹却没有去做,他在次年重新开始了他的战争。

噶尔丹在1690年的战斗中只遇到轻微的抵抗,他在克鲁伦河流域驻扎了一个夏天。他随后进抵漠南,并进一步进逼至离北京八十里格[16](leagues)的地方,在那里,他与康熙帝的一位兄弟所统领的清军在乌兰布通对峙。满洲人拥有火炮,胜算在握,但噶尔丹选取了一个有利的防御位置,并将军队隐蔽在毛毡驼阵之后,这就使满洲人的火炮不管用了(虽然不知道有多少骆驼逃过一劫)。清军统帅期望通过谈判实现停战,噶尔丹毫发无损地带着他的战利品安然撤退。康熙帝对他的军队踟蹰不前大为震怒,进而免去一大批官员的职务。

尽管在蒙古地区取得了胜利,噶尔丹发现自己在战略上还是陷入了困境。策妄阿拉布坦在准噶尔地区日益活跃,使噶尔丹陷入孤立状态,并失去一个稳固的根据地。从历史上看,在与中原交战的游牧力量一旦出现这种内部无序状态,就将是致命的。与此同时,康熙帝成功地将喀尔喀纳入到清帝国版图之中,阻止了噶尔丹所计划的与俄国人的联盟,康熙帝还亲率清军抗击准噶尔。噶尔丹向西撤退以便重建他在准噶尔地区的力量。直到1694年,噶尔丹才再次进入蒙古地区,但这次进攻是不必要的,据称是因为他的领地遭受了饥荒。他再次提议与科尔沁部结盟,这样就可以从两侧夹击喀尔喀。科尔沁部将这一情况告诉康熙帝,康熙帝让科尔沁部同意准噶尔的提议,从而设了个骗局引噶尔丹来钻。

在弄清楚噶尔丹的计划之后,康熙帝组织了一支清朝远征军与准噶尔人交战。康熙帝对北部草原的态度反映出他的满洲特征。他随后批评汉人将领,称他们完全忽略了蒙古地区的状况,从而导致一些军队的失败。

只有亲身旅行穿越北部地区,你才能理解它的状况。当你开始行动,你必须仔细考虑交通和供给等细节。你不能马马虎虎地进行估计,像明朝的一些人所做的那样——甚至是现在,汉族官员还不甚明了这些。博霁和孙思克提督认为,1696年征讨噶尔丹的战争要是他们负责军队事务并为其他人提供给养的话,将会有更大的战果。第二年我从白塔向北巡查时,看到了在行军途中饿死的士兵的遗体,我命令把他们埋在道旁。[17]

中原王朝的汉族军事指挥官中很少会有对蒙古地区环境的亲身体验,因为边疆经验及对游牧文化而言是没有价值的。那些学识渊博的边疆官员对于游牧力量所上报的深富眼光的奏章在朝廷中经常是被忽视的,这些官员也很少能够晋升到决策层。一旦大规模的战事组织起来,军队经常由那些在朝廷中八面玲珑的人物所统领,而不去管他们在领军时会不会问题百出。除了少数的几位皇帝,如唐太宗和永乐帝,汉人的统治者们将北部边境以外的地区看作是蛮荒之地(terra incognita),这是东亚仅有的一块被汉族世界秩序观念一直排斥的地区。

外族的皇帝对于北部边疆民众了解得更多,部分原因是他们实在喜欢巡游这一地区。康熙帝非常喜欢草原行动,并将之视作一种宫廷生活和京师礼仪的有意思的变换。

那时还在长城以外,空气和泥土的气息沁人心脾。群山树木葱茏,“浓郁茂密”。北行愈远,视野愈阔,人们可以一目千里,狭隘之情怀,顿觉豁然开朗。[18]

1696年春,康熙帝率清军迅速北上,与噶尔丹决战,清军可能还受到位于东边的策妄阿拉布坦的支援。噶尔丹对这次攻击毫无防备,情急之下,他率军逃脱一支清军的追击,但在昭莫多被另一支军队截获,噶尔丹的军队在此处被击溃,而幸存者中的一些人则投奔了策妄阿拉布坦。噶尔丹带着一小股追随者在阿尔泰地区四处游荡,逡巡无所。第二年,康熙帝又在那里四处追捕他。这次远征与其说是一次战争,不如说是一次狩猎,最后噶尔丹自杀了。康熙帝利用他在这一地区的威仪,占领并控制了哈密。

噶尔丹的失败经常被视为准噶尔帝国的终结,实际上并非如此。康熙帝的成功尽管很大程度上归功于他的得力统率,如果没有孤立噶尔丹并将他的准噶尔军队夺取过来的策妄阿拉布坦的援助,清朝是无法取得决定性胜利的。在昭莫多之战后,策妄阿拉布坦的主导地位也使噶尔丹无法卷土重来。从准噶尔一方来说,策妄阿拉布坦操纵满洲人支援他与叔叔的内斗。准噶尔帝国仍然完整无缺,康熙帝并没有打算征服它。

在噶尔丹死后,策妄阿拉布坦成为准噶尔无可争议的领袖。在与满洲人齐心协力将其叔叔击败的过程中,策妄阿拉布坦采取一种类似于“内部边界”战略的政策,在草原内战中的弱势一方经常凭借这一策略寻找一个汉地同盟者以摧毁对手。总的说来,这些联盟只有在当弱势一方靠近中原边境,而且正式归附中原以获取奉供、贸易以及军事援助时才会形成。这种与中原的合作并不一定要真正归附,而且游牧力量也经常在内战结束之后终止这种联系。策妄阿拉布坦从未与中原正式结盟,而是像以前的游牧首领一样,使用中原的军队进行草原上的内战。他为获取胜利而付出的代价是将阿尔泰山以东的漠北地区拱手让给了清朝。

就算在康熙帝取得胜利之后,准噶尔对漠北的威胁仍然是令清朝始终不敢放松的问题,因为满洲人将这一领地视为自身防御的关键所在。满洲人令喀尔喀部在关键的边境卡伦上巡守,确保军队处于战备状态,并保持驿递系统的完备,以使边报可以迅速传至北京。采取这种防备措施并不是没有根据的,因为策妄阿拉布坦的目的跟噶尔丹很相似:通过创造出使喀尔喀部从清帝国分离出来的必要的战略条件,从而重新夺取漠北地区。

准噶尔与清朝在漠北地区的冲突还连带着对各自地位的争斗。准噶尔试图获得一种非常强大的战略地位,以使蒙古地区不可避免地纳入其势力范围。入侵、战斗与政治都着眼于控制蒙古地区,但在蒙古地区很少有实质性的战事。发生在西藏、西域以及西伯利亚的事件在蒙古地区也有着相同的影响。清朝试图通过越过蒙古边界去阻止准噶尔获取这一地位的方式来应对这种威胁。策妄阿拉布坦和康熙帝就像两位棋界大师一样,更关注的是事件的潜在影响而非其直接结果。

策妄阿拉布坦是将东西部前线一并加以考虑的。他在那里的对手是哈萨克部,这是一个在从贝加尔湖到里海以北的乌拉尔河之间广阔草原地带的游牧力量所建立的大联盟。在16世纪后期,哈萨克部就已经南下,并从更为定居化的乌兹别克人那里夺取塔什干和西域地区的城市。西域成为三大自治集团共同首领的哈萨克汗王的都城所在地。准噶尔与哈萨克部的冲突,长期以来集中于策妄阿拉布坦所希冀的对伊犁河谷的控制之上,而哈萨克部的都城就坐落在河谷。这种领土争端由于信仰佛教的准噶尔和信仰伊斯兰教的哈萨克之间的宗教差异而进一步加剧。

清朝击败噶尔丹对于哈萨克部来说无疑是好消息,哈萨克人用谋杀准噶尔使节并占领贸易商队的方式,表达对准噶尔的蔑视。在策妄阿拉布坦获得权力一年之后的1698年,作为报复,他大败哈萨克部。尽管准噶尔持续不断地在西部打击信仰伊斯兰教的哈萨克部,就像他们的卫拉特祖先在也先时期的所作所为一样,但准噶尔对在那个方向的扩张没什么兴趣。对于一个对中原虎视眈眈的游牧帝国而言,西域西部的扩张只是次要的目标。这个地方在征服后,总是分裂为独立单位,就像在突厥第一帝国或者成吉思汗死后的情况那样。从传统上看,汉人所主导的帝国很少拓展至天山或帕米尔山脉以西。只有当哈萨克部激怒他们时,或者当中原边界处于僵持状态时,准噶尔才在西部发起战事。

随着与哈萨克战事的推进,策妄阿拉布坦与周邻仍然维持着大体上的和平局面。他并未用军队强力介入蒙古内斗之中,而将目标转向增强准噶尔的政治与经济力量之上。按照中原方面的报告,策妄阿拉布坦统治着超过二十万落,或者大约六十万的民众。[19]准噶尔所处的中心地理位置使其可以从与印度、中原、西藏以及俄国的商队贸易中获益。使用这些路线的大多数贸易商人并不是准噶尔人,而是被俄国人通常称为“布哈拉人”的来自绿洲城市的穆斯林突厥人,尽管他们并不完全来自布哈拉那座城市。准噶尔的权威对于这些商人来说是有利的。这一权威可以保护这些商人免受其他力量的欺凌,并使他们在与西伯利亚的贸易活动中降低税收,这些贸易活动包括皮毛、农奴以及食盐交易。受准噶尔保护的商人被征收5%的税收,与之相比,俄国政府从他们自己的商人那里征收10%的税收,而以准噶尔汗名义进行的贸易活动是免税的。准噶尔商人还将中原物资提供给俄国和其他国家。和平关系有力地促进了这类贸易活动的发展。通过对这种活动的控制,策妄阿拉布坦不必通过战争获取战利品的方式就可以增加财富。[20]

策妄阿拉布坦通过从南方绿洲那边移居人口的方式,增加了草原上的农业与工匠人口,此外还对在准噶尔控制之下的城邦征税。依附于准噶尔移民的工匠既生产服装,也制造铁器,而伊犁河谷的草原则用以进行农业生产。俄国使者对所见的成片麦田、黍地、稻田以及大片的各色水果印象深刻。此类发展所遇到的障碍更多的是政治性的而非生态学上的。在农业方面的投入对于游牧劫掠来说并不可靠,因为一旦被破坏,就不容易恢复过来。然而,一旦某个强大的中央权威控制了这一地区,农业就会繁盛起来。准噶尔人还增强了他们生产铁器和服装的能力。

策妄阿拉布坦的反清战争是基于这样的前提之上的,即一位准噶尔的蒙古征服者只有在与当地蒙古部落联合或者至少使蒙古部落保持中立的情况下才能维持与满洲人的对峙局面。这是因为满洲人很大程度上依赖蒙古军队保卫其内陆亚洲边界,蒙古人为清朝提供了在广袤而空旷的草原有效作战所需的骑兵队伍。清廷意识到这种威胁,通过八旗体系对蒙古事务进行专门管理。对策妄阿拉布坦来说,他要想达到目的,就必须既在军事上有所作为,还必须采取一种政治上的攻势以获取在清朝统治之下各部落的支持,最可行的办法是通过渗透到蒙古世界的藏传佛教进行控制,从而获取他们的支持。

佛教作为西藏与蒙古世界之间联系纽带的政治重要性早在元朝时就显现出来了,但直到明朝末年这一宗教才开始在草原大面积铺开。从政治上看,在这一过程中最突出的事件是1578年俺答汗的皈依。他是达赖喇嘛以及格鲁派(也称为黄教)教义的忠诚支持者,并帮助他们在与西藏其他佛教教派的争斗中一举胜出。格鲁派对他的支持加以报答,并且与蒙古人更紧密地维系起来,他们于1601年将俺答汗的曾孙认定为是第四世达赖喇嘛。在“伟大的五世”达赖喇嘛(1617—1682年),这位在顾实汗领导下的和硕特部废黜了末代藏王之后并于1642年成为最高政教首领的领导之下,格鲁派的影响力达到了顶峰。世俗权力大多由一位手握大权的驻在拉萨的第巴行使。蒙古的财富源源不断地输入西藏,用以建造寺庙并资助教徒。佛教成为整个蒙古世界的垄断性信仰。藏文经卷被译成蒙文,各处都建立起了寺院,形成纵贯各部落的新的权力中心。西藏宗教领袖在蒙古政治中起到了关键性作用,就像蒙古的财富和军事力量在西藏所扮演的至关重要角色一样。

在噶尔丹统治时期,准噶尔人和满洲人都力图通过游说而取得达赖喇嘛的支持。噶尔丹最初赢得了这场竞争,因为他在拉萨有着与宗教当局更紧密的联系,但是在他死后,康熙帝转而将西藏置于一位亲中原的统治者领导之下。康熙帝支持和硕特部的拉藏汗(顾实汗的孙子)发动政变,拉藏汗于1705年掌握权力并废黜了第巴,使西藏在名义上建立起与清廷的联盟。拉藏汗在他罢黜了六世达赖喇嘛并用一位据传是他自己儿子取而代之后,也卷入宗教政治纷争之中。由于达赖喇嘛被认为是其前世的转世,拉藏汗所安排的这种继承就被大多数西藏人视为非法。清廷命令将废黜的达赖喇嘛流放到中原,但是他在路上去世了。不久之后反叛就在西藏东部爆发,在那里,一位幼童被声称是圆寂的六世达赖喇嘛的真正转世与继承人。拉藏汗遂陷于两难之中,因为这位孩子最强有力支持者就是青海的和硕特部。青海和硕特部公开反对他的统治,并于1714年将这位孩子转移至他们领地,以保护这位新认定的达赖喇嘛。满洲人介入进来,要求将这个孩子送到北京,但和硕特部拒绝这么做。由于担心反叛以及和硕特部入侵西藏的可能,康熙帝派军进入这一地区,但并没有发生战事,作为妥协,这个孩子被安置于满洲人保护下的塔尔寺中。[21]

这一系列复杂的事情使策妄阿拉布坦有机会扰乱清朝的边疆政策。通过利用拉藏汗所引起的西藏与蒙古人之间的分裂局面,他盘算着征服西藏并将年幼的七世达赖喇嘛推上拉萨的宝座,这将会使准噶尔得到来自青海和硕特部以及西藏僧徒的支持。一旦在西藏站稳脚跟之后,准噶尔就可以随心所欲地在两条战线上反抗清朝,一面向漠北大举进攻,一面操控佛寺对清朝施加影响。

在和硕特部内部的动荡越来越明显之际,策妄阿拉布坦开始了他的密谋活动。1715年准噶尔对哈密的攻击就展现出这种态势。但准噶尔未能夺取城市,这是因为康熙帝顾忌和硕特反叛而将军队派到那边,所以使准噶尔无法得到支援。这次袭击的另一个目的也是为了估量满洲人在其最前哨的防御能力,并将清朝注意力从西藏转移过来,而在西藏,准噶尔正计划全力反击。1717年,在西藏主要首领一致支持准噶尔反对拉藏汗之后,准噶尔派兵六千在策零敦多布率领下从和田突袭拉萨。准噶尔之所以选择这条穿越西藏西北的艰难路线,是为了能够出奇制胜。准噶尔还派了三百骑兵到塔尔寺,目的是为了护卫七世达赖喇嘛并使其在拉萨重登大位。

准噶尔军队主力迅速进抵拉萨,但是对于塔尔寺的出击却失败了。尽管遇到挫败,但策零敦多布决定继续前进。他赢得了一系列战斗的胜利,最终攻入拉萨,并杀死了拉藏汗。这一胜利被藏人的不满情绪所冲淡,他们发现准噶尔人并没有按照原先的保证将达赖喇嘛送回来。策零敦多布不久之后被迫以军队维持他的统治。他的军队驻扎在拉萨和大量寺庙中,不少人被杀。

满洲人因他们在西藏的代理人的败亡而深感震惊。作为回应,清军于1717年袭击准噶尔,但并未取得大捷。第二年,康熙帝派遣一支7000人的军队进攻西藏的准噶尔人。策零敦多布击溃了这支军队,但自身也损失惨重。准噶尔人在1720年开始遭到来自清朝的第二次进攻,当时康熙帝命令两支军队,一支从四川出发,而另一支则来自青海,分别从西面与北面进军。从四川出发的军队未遇抵抗而直接占领了拉萨,准噶尔军则南撤以对付来自青海的清军。当地的清军大多由和硕特人以及其他蒙古人和一些满洲军队组成。康熙帝已同意将七世达赖喇嘛送归拉萨大位,从而获得西藏僧俗各界的支持。颇具讽刺意味的是,这就给了清廷当初准噶尔想要获得的政治优势。为了防止准噶尔增援策零敦多布,清朝另外两支军队受命攻击策妄阿拉布坦。在与南部军队的一轮战斗之后,策零敦多布下令撤退,随后又将准噶尔残军撤回本土。满洲人带着七世达赖喇嘛进入拉萨并建立起对西藏的宗主权。

准噶尔从西藏撤退使内陆亚洲进入一个彼此虎视眈眈的敌对时期,策妄阿拉布坦重整旗鼓,试图重新对清朝发动进攻。他与俄国人在边境地带的冲突则使情况变得微妙起来。彼得大帝从他的使节那里听说叶尔羌有金矿,因此在1715年,他派遣一支武装探险队去寻找并发掘这一财富。不幸的是,这支探险队闯入了准噶尔地区,策妄阿拉布坦恰在那里训练军队以便向清朝发起攻击,这样一来,俄国人就被准噶尔驱逐出去了。1719年,俄国一支新的探险队进入亚梅什湖腹地,策妄阿拉布坦的儿子噶尔丹策零在那里痛击了俄国人,尽管俄国军队在火器方面占据优势。

策妄阿拉布坦并不反对与沙皇达成适当的协议。俄国在金矿方面的巨大利益将为双方在对抗中原方面的相互协作提供基础,这也将帮助准噶尔重新获得他们在西藏战败之后所失去的权力。在初步的谈判之后,一位准噶尔使节在1721年带着一份正式提案派往沙皇那里。他提出以同意金矿勘探者自由过境,作为对建立反满联盟的回报。彼得大帝在原则上同意这份提案,决定出兵协助,以换取准噶尔的归附以及在他们领地上开采金矿的权利。策妄阿拉布坦需要这种联盟以阻止清朝在西域地区的进一步推进,因为1722年清朝控制了乌鲁木齐。尽管有这种威胁,但一些准噶尔人还是反对与俄国结盟,因为沙皇所要求的归附对准噶尔来说是不可接受的。然而,尚不清楚这种决定是不是正式作出的,但策妄阿拉布坦也并没有表明他准备放弃独立地位。从历史上来看,不管是中原还是俄国,都有着一种要求游牧力量正式归附的传统,就像是建立外交关系的一种前提一样,尽管事实上并不存在这样的条件。蒙古人以及更早的草原民众在对他们有利时都是接受表面形式而反对实质内容的大师。在康熙帝的死讯达到准噶尔时,准噶尔内部的争论仍悬而未决。[22]

1722年十二月这位长寿的满洲皇帝的去世,改变了内陆亚洲政治的发展方向。预期的继承者允当时正遇上准噶尔的战事,这里距京师遥远,他也就将皇位错失给了后来被称为雍正帝的长兄。作为一位篡位者,雍正帝不想让他的弟弟继续成为一位有能征善战的军队撑腰的杰出军事统帅,因此设法让允禵的属下去分化清朝的边疆军队。他随后召回了允,并从这一地区撤回了清军。和硕特部乘机发动反叛。清军返回加以无情镇压,而青海也正式纳入清帝国版图之中。策妄阿拉布坦无法再控制青海的蒙古人,不仅是因为那里的叛乱没有统一组织,以致被清朝各个击破,也因为准噶尔此时正忙于在西部与哈萨克部交战。通过这次战争,准噶尔证明他们依旧是一支重要的内陆亚洲力量。他们成功地攻击了塔什干地区的城市以及西域地区,并将哈萨克部分裂为三个集团。准噶尔的统治拓展到西突厥斯坦以及远至巴里坤湖的草原地区。大批拥有大帐和中帐的哈萨克族长与一些吉尔吉斯人一样,都接受了准噶尔的统治。而此时清廷正陷于内部纷争中,遂与1724年跟准噶尔达成了休战协定。通过这一行动,中原在不经意间预先阻止了俄国准噶尔联盟。在击败哈萨克部并与中原停战之后,准噶尔在与俄国人交往方面的利益就更少了。彼得大帝1725年去世之后,俄国方面的利益也消失了。策妄阿拉布坦于1727年去世,他的儿子噶尔丹策零继承汗位。清朝将他的死讯视作是重开敌对的契机,而如今他们自己的继承问题也已经顺利解决了。在与准噶尔交战之前,雍正帝需要让俄国人保持中立,而俄国人对于既存的协定还有些牢骚。(商贸价值已经减弱了,而与中国打交道的难处也促使彼得大帝考虑与满洲人断绝关系以取悦准噶尔人。)通过1728年签订的范围广泛的《恰克图条约》,清朝解决了这些长期存在的争端,并为之后一个世纪的中俄关系勾勒了基本框架。这些条约划定蒙古边界,在两个帝国之间确立起外交关系并建立起例行贸易活动。与《尼布楚条约》一样,清朝方面的新目的是要孤立准噶尔。[23]

尽管清廷中有人反对进行耗资更大的边境战争,但朝廷还是派出两支大军出征,并与准噶尔交战。北路军以阿尔泰山地区为基地,南路军则以哈密为基地。突袭行动与外交活动开始于1730年,在第二年,北路军在其位于科布多的前方基地被一小股准噶尔人的袭击所引诱,这些准噶尔人采取假装撤退这种最古老的草原计谋,将清军引入包围圈之中,当初清军将领不曾预料到他们会面对整个准噶尔国家的力量。准噶尔彻底击溃了北路军,使其丧失了五分之四的军队。由于害怕准噶尔的进一步攻击,清军立即撤离科布多,而吐鲁番南部也被遗弃。[24]

这一失败破坏了清朝的北部防线,使准噶尔可以直接攻击蒙古地区。他们穿过阿尔泰地区,掠夺喀尔喀部并摧毁了清朝要塞。由于喀尔喀部很久以来就被用来为保卫边疆提供兵员,为驻扎在蒙古地区的军队提供补给,并为清朝的战争提供马匹,因此对清朝的忠心有些动摇。只有赛音诺颜汗策凌的有组织抵抗才阻止了准噶尔完全占领漠北。准噶尔于1732年再次入侵蒙古地区,但是在额尔德尼昭的一次惨烈战斗中,策凌阻止了他们的进一步进攻。但是,由于其他清军将领未能采取措施阻止他们,准噶尔人轻而易举就撤退了。然而,满洲人还是重新取得了乌里雅苏台,战争也进入僵持阶段,使者们交换了和平协定。这次战争的代价以及北部蒙古人日益严重的人口减少,使他们厌倦了战争,同时也给了清朝为其提供定居之所的压力。然而,双方直到1739年才签署条约,这已经是乾隆朝之初了。这一条约将阿尔泰山脉和乌布苏诺尔湖划定为准噶尔和喀尔喀之间的边界,为双方的边疆带来了二十年的和平。

噶尔丹策零死于1745年。尽管他的外部冒险活动失败了,还是留下了一个生机勃勃的准噶尔国家,这个国家依然强大、繁荣,而且能够抵挡住俄国和清朝的进攻。然而,对准噶尔的最大威胁则是削弱他们力量的内部斗争。(www.daowen.com)

噶尔丹策零的继承者是他的二儿子策妄多尔济那木札勒。他被证明是一个腐败无能的统治者,使准噶尔贵族迅速离心离德。策妄多尔济那木札勒于1750年被废黜,之后被弄瞎并流放到阿克苏。广受拥戴但最初未能登位的噶尔丹策零长子达尔札被拥立为汗王。这些事件导致了关于旁系继承人权利的激烈争论。策零敦多布的孙子达瓦齐于1751年宣称他的祖父是策妄阿拉布坦的兄弟,从而要求获得汗位。达尔札轻松击败达瓦奇,迫使他流亡到哈萨克部。在达瓦齐的追随者中有一位辉特部族长阿睦尔撒纳,他从战败中逃出来并在随后组织起千人的部落民众,并在他们的帮助之下进抵至伊犁河谷。在一次奇袭中他杀死了达尔札,使达瓦齐得以重返准噶尔为王。

这些政变、内战、谋杀以及政治阴谋在准噶尔统一体中爆发出来。与其他草原帝国一样,准噶尔是一个中央王廷掌管对外关系、贸易、战争以及内部安全的一个帝制联盟。在地方层面上,土生土长的部落首领统治他们的属民,而这些部落首领则被纳入到帝国统治之中。在通常情况下,帝国政府有效地控制着这些首领,而一旦帝国层面上不稳定,地方首领经常会独自行事,自作主张,除非帝国秩序能够恢复过来。在准噶尔中央权威于1750年崩溃之后,地方首领通过抗命不遵或者叛逃至清朝控制地域的方式维护他们的利益。封疆大吏报告了准噶尔重要首领及其部落追随者归来的情况。甚至在阿睦尔撒纳1754年与达瓦齐交战失败后叛变时,也还带着二万名和硕特人。

准噶尔内部的这些叛逃和无序状态为乾隆帝提供了一个完成他祖父康熙帝征服计划的机会。1755年,他准备进行一场新的平定准噶尔战役,在这中间,像阿睦尔撒纳这样的叛逃者是关键角色。为了获得长远的政治支持,乾隆帝保证四大主要部落中的每一个都将在他们自己首领的率领之下被回迁到他们原来的领地。跟之前的清军战役不同的是,这次军队在进入准噶尔地域时并没有遇到激烈的军事抵抗,因为大多数准噶尔人宁愿投降,也不愿为达瓦齐而战。达瓦齐被捕获并解送至北京,在那里被待以王子之礼。这次平准战争的顺利进行表明,准噶尔不再成为清朝在内陆亚洲利益的严重威胁。乾隆帝迅速将他的大部分远征军从准噶尔撤回中原。

达瓦齐的失败与其说是由于清朝的进攻,毋宁说是源于准噶尔的内战。阿睦尔撒纳以及其他叛逃者并不想放弃帝国。通过采取内部边界战略,阿睦尔撒纳利用中原的财富和军事力量赢得了内战,就像策妄阿拉布坦曾经摧毁噶尔丹那样。等清军主力一撤退,阿睦尔撒纳就要求他自己成为准噶尔的最高统治者。在清廷拒绝之后,阿睦尔撒纳发动反叛,并建立了与辉特部和绰罗斯部的联盟。乾隆帝于1756年派兵回击,重申部落首领可以保持他们的权位。他派出大军重新征服了伊犁地区,迫使阿睦尔撒纳逃往哈萨克部。在清朝的统治恢复之后,乾隆帝再次撤回他的军队,只留下一小支军队对伊犁加以监控。准噶尔人在乾隆帝任命的一些部落首领率领之下于同一年年末发动反叛,阿睦尔撒纳回来后将这些人也掌控起来。

曾经的偶然性征服此时成为中原政权一个棘手的边疆问题。清军的撤退使准噶尔再次复兴,而在那里维持一支大军也会引起蒙古地区的反叛,这是因为内陆亚洲战役的代价高昂,清军也仰赖喀尔喀的军队与补给。为了开始他的平准战争,乾隆帝已经以远低于实际价的价格征用了喀尔喀的牲畜,而喀尔喀部必须参与边疆防御,并提供军队。这种情况在平准战争后期造成了危机。1756—1757年,在伊犁问题最严峻时,青衮扎布这位喀尔喀首领领导了一次反抗清朝军事与政治压制的叛乱。这次反叛并未与阿睦尔撒纳联手,也没有波及蒙古地区,在当地就被剿平了。然而,清军在实现军事安全之前从准噶尔领地迅速撤离的政策所导致的不满,以及他们试图通过心怀不满的准噶尔首领间接统治的意图,全都是为了在给蒙古地区造成更大麻烦之前能够尽快结束战争。[25]

对准噶尔的最后一战爆发于1757年。这次清军既利用了准噶尔内部的混乱状态,更重要的是,一场据称造成了半数准噶尔人死亡的天花疫情更是帮助了清军。阿睦尔撒纳再次逃到哈萨克部,之后又到了俄国地界,他在那里也死于天花。在兆惠的监督之下,清军执行了灭绝政策。兆惠捕获并杀死了大部分能找到的准噶尔人,一小部分则被发配至东北地区。其他准噶尔人在严格监视下实际上仍然留在伊犁牧区。为了巩固胜局,乾隆帝正式宣布禁止使用准噶尔这个名称。

对准噶尔的征服终结了草原帝国的历史。在这之后,内陆亚洲的冲突将出现在两个依旧存在的定居力量:俄国与中国之间。持续两千年之久的争斗就此告终。这并不仅仅是清朝军事力量所造成。曾经保护新的游牧国家并维系他们生存的体系瓦解了。不断变化的世界经济,更便捷的运输与交通条件以及中国旧有的帝国结构的衰落,使旧类型与旧关系迅速走向终结。草原的游牧世界已经不再空旷无伴。

关键名称表

边疆地区的主要部落

察哈尔

漠南蒙古部落

从16世纪到20世纪是黄金家族世系的主要代表在满洲统治初期进行了反抗

哈萨克

穆斯林化的突厥游牧部落

从16世纪至20世纪遍布于欧亚大草原西部经常遭到准噶尔的袭击

喀尔喀

清朝时期漠北蒙古部落

位于清朝与准噶尔之间

满洲人

女真森林部落的别称

清朝统治贵族的核心

土默特

16—20世纪的漠南蒙古部落 俺答汗的后裔

准噶尔

阿尔泰和伊犁地区的西蒙古人

也先的后裔(四卫拉特联盟)

包括绰罗斯、杜尔伯特、和硕特、土尔扈特部落

清朝主要的游牧对手

在18世纪中期被荡平

关键性的部落与外族首领及宗教人物

达赖喇嘛

西藏活佛

领导格鲁派及西藏地方政府

“伟大的五世达赖”(1617—1682年)是内陆亚洲政治中的关键人物

噶尔丹博硕克图

1670年起成为噶尔丹首领

占据了漠北地区

在一系列草原战事中被康熙帝击败

噶尔丹策零

准噶尔统治者(1727—1745年)

在他死后帝国开始瓦解

哲布尊丹巴呼图克图

清代漠北地区最高佛教首领

策凌敦多布

1717年侵入西藏地区的准噶尔将领 策妄阿拉布坦的兄弟

策妄阿拉布坦

准噶尔统治者(1697—1727年)

从叔父噶尔丹那里获得领导权

为控制内陆亚洲而与清朝开战

中原王朝

清朝(1644—1912年)

中原的关键人物

乾隆帝

中国的满洲皇帝(1726—1796年在位)

摧毁了准噶尔国家及民众

将西域东部及伊犁河谷统一到中国

多尔衮

满洲皇室首领(1612—1650年)

征服中原的强人

康熙帝

中国的满洲皇帝(1661—1722年在位)

统一了漠北

与噶尔丹交战

镇压了中原的反叛

吴三桂

明朝边地将领,于1644年投降满洲人

作为满洲人的藩臣控制了华南大部地区

1674年发动的最终失败的反叛几乎摧毁了清朝

【注释】

[1] 魏斐德:《1644年的大顺政权》(Wakeman, “The Shun Interregnum of 1644”)。

[2] 参见希:《1644年的吴三桂:重新评价》( Hsi, “ Wu San kuei in 1644: a reappraisal,” pp.443453)。

[3]凯思乐:《康熙及清帝国的巩固:1611—1684》( Kessler, Kang hsi and the Consolidation of Ching Rule, 16611684, p.17)。

[4]安熙龙:《马背上之统治: 鳌拜摄政时期的满洲政治统治: 1661—1669》( Oxnam, Ruling from Horseback)一书细致地研究了鳌拜辅政问题。

[5] 凯思乐:《康熙及清统治的巩固》(Kessler, Kang hsi, pp.74136)。

[6] 法夸尔:《清代对蒙古的治理》(Farquhar, Ching Administration of Mongolia)。

[7]以下关于准噶尔的部分参照古兰:《十七和十八世纪的中亚:卡尔梅克帝国亦或满洲帝国》 (Courant, LAsie centrale aux XVIIe et XVIIIe siècles: Empire kalmouk ou empire mantchou)。本书大体基于汉文记载,更为近期的苏联研究成果中最完整的要数兹拉特金(Zlatkin)的《准噶尔汗国史》( Istoriia Dzhungarskogo khanstva ( 16351758))。卫拉特/ 准噶尔联盟的早期活动及部落构成的具体问题仍值得探讨,参见兹拉特金《准噶尔汗国史》(Zlatkin, Istoriia, pp.3134, 147148)。

[8] 巴德利:《俄国·蒙古·中国》(Baddeley, Russia, Mongolia, and China)。

[9] 梁赞诺夫斯基:《蒙古法的基本原理》(Riazanovskii, Fundamental Principles of Mongol Law, pp.4652)。

[10] 阿基穆什金: 《东突厥斯坦与卫拉特》( Akimushkin, “ Le Turkestan oriental et les Oirats”)以及阿基穆什金:《楚拉斯史》( Akimushkin, Shah Mahmud ibn Mirza Fadil Churas: Khronika, pp.323324)。

[11] 恒慕义:《清代名人传略》( Hummel, Eminent Chinese of the Ching Period, I:305,II:784)。

[12] 古兰:《十七和十八世纪的中亚:卡尔梅克帝国亦或满洲帝国?》( Courant, LAsie centrale, p.50)。

[13] 曼考尔:《中国和俄国:1728年前的外交关系》(Mancall, Russia and China, pp.146162)。

[14] 指桑结嘉措。——译者注

[15] 法夸尔: 《清代对蒙古的治理》( Farquhar, Ching Administration of Mongolia, p.71, 90)。

[16] 长度单位约等于三英里或四千米。——译者注

[17] 史景迁:《康熙:重构一位中国皇帝的内心世界》(Spence, Emperor of China, p.13)。

[18] 史景迁:《康熙:重构一位中国皇帝的内心世界》(Spence, Emperor of China,p.8)。

[19] 古兰:《十七和十八世纪的中亚》(Courant, LAsie centrale)。

[20] 曼考尔:《俄国和中国》(Mancall, Russia and China, p.210)。

[21] 伯戴克(Petech)的《十八世纪的中原与西藏》(China and Tibet in the Eighteent Century)一书大体上涵盖了整个时期,参照了汉文与藏文资料。

[22] 曼考尔:《俄国和中国》(Mancall, Russia and China, pp.211-215)。

[23] 曼考尔:《俄国和中国》(Mancall, Russia and China, pp.249255)。

[24] 参见庄延龄:《满洲与突厥斯坦之关系》( Parker, “ Manchu relations with Turkestan,”pp.105-118)。

[25] 鲍登:《1756—1757年的蒙古反叛》(Bawden, “The Mongol rebellion of 175657,” pp.1-31)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。