秦汉王朝所实现的大一统及匈奴对草原的统一,是绵延了数百年分裂局面之后在一代人的时间内实现的。三百年之后,中原与草原上中央权力的衰亡也发生在一代人的时间之内。草原地区与中原交相辉映,并不是偶然的。从根本上说,草原的国家组织需要稳定的中原加以养育。突厥帝国与唐朝就提供了检验这种假设的独特契机。双方所采取的政策都很像类似情况下数世纪之前的汉朝与匈奴所采取的策略。然而,由于中原已经在外族统治时期受到了深刻影响,因此就存在一系列重要的不同之处。这一影响是如此之大,以至于李世民(唐太宗)这位汉人皇帝短期统治期间得以创造出一种新体制,在这一体制之下,他被草原与中原都接纳为统治者。然而他的后继者们却无法采取他的政策,而不得不重新回复到汉朝所独有的对草原的防御战略上来。这种转变表明,一旦某一本土王朝在中原建立起来之后,强力就成为执行防御性外交政策的工具,而这维护了文职官僚在与商人及军事阶层的角逐中的力量。最终导致了这样的一种情况,即虚弱的唐朝事实上由游牧力量保卫,并依靠着游牧力量所提供的好处而避免了内乱与外患。一开始作为掠夺性的关系如今变得仅仅是象征性的。随着840年回纥的覆灭,唐朝失去了保护者并在一代人的内部反叛中分崩离析了。

突厥(T’u chüeh)这一最有名的游牧部落在6世纪中期时进入汉文历史文献中。[2]他们的老家是金山(阿尔泰山)地区,然而有材料表明他们最初可能来自甘肃东部的平凉地区。他们是柔然的属部,以善锻铁而闻名。[3]

柔然对草原的牢固控制只是阶段性的。拓跋魏(北魏)立国后迅速发起的攻击已经将他们从边疆地区击退了。之后,在北魏迁都洛阳并放弃其进攻性的边疆政策之际,柔然已经由于内部纷争而分崩离析,故而无法乘势东山再起。他们衰落的标志是另一个独立的游牧集团的出现,位于青海的吐谷浑控制了通往西域的贸易要道。中原可以通过吐谷浑的领土而绕过柔然。[4]柔然还无法彻底征服高车(铁勒),不时反抗他们的领主。546年,突厥人在帮助柔然击败高车时异军突起,俘获五万落民户。突厥首领土门试图与柔然可汗阿那瓌建立联姻关系以作回报。但事与愿违,土门得到了“尔是我锻奴,何敢发是言也!”的恶语回复。土门遂杀死了那个传话的使节,发动反叛。

通过在551年与西魏结盟,土门增强了自己的政治地位。他于第二年与柔然交战,取得大捷。柔然可汗阿那瓌自杀身亡。土门也在那一年死了,在他儿子科罗主导下,又发动了对柔然的第二次进攻。科罗死后,他的兄弟木杆可汗继位,木杆可汗将柔然的残余领袖驱赶到中原东部,将其杀死。他进而征服吐谷浑,并使突厥帝国的版图大为拓展,在他叔叔室点密的协助下,帝国从东北一直拓展到里海。

这个帝国被组织为一个帝制联盟。与匈奴一样,它有三个基本层级:帝国政府与朝廷官僚、帝国任命的遍布于帝国各地的统治部落、处理民众事务的当地部落首领。

帝国的最高层级是可汗,但跟匈奴的单于不一样的是,可汗并不总是独一无二的。高级的可汗有时候会任命次级的可汗统治帝国的部分地区。可汗的继承人拥有叶护的头衔。在突厥帝国建立之前,这一头衔曾是最高等的,在还是柔然帝国的一部分时,在“大叶护”(Great Yabghu)统治下,突厥第一次开始强盛起来。帝国的高级官员拥有“杀”(shad)[5]的头衔。他们和叶护统治着帝国中的部落。那些拥有这类头衔的是可汗的儿子、兄弟与叔父们,被称为“特勤”(tigin,王)。所有这些人都属于居统治地位的阿史那氏族。

那些组成帝国的部落都有其自己的首领“匐”(bäg)。那些强大的部落首领拥有“颉利发”(iltäbär)的头衔,而弱小的部落首领则称为“俟斤”(irkin)。他们都屈从于帝国统治的权威。这些地方性的部落集团合起来被分为东西两翼:“突利”(Tölis)和“达头”(Tardush)。不直接由突厥统治的部落则由吐屯(tudun)监统,他是由可汗分遣各部名为征赋实为监国的代表。根据汉文记载,在整个系统中共有二十八等,且都是世袭的。[6]

这些可见的材料表明突厥帝国并不像匈奴那样集权。大可汗所任命的小可汗经常在国中自成一派,从而削弱了大可汗的权威。突厥缺乏军事组织上的十进制体系(例如统领一万或一千军队),而且较之匈奴单于,可汗掌控其属下的权力也更小。

突厥的崛起跟匈奴一样,所依靠的是其军事力量。在他们自立之初,突厥就开始从华北的两个敌对王朝北周和北齐那里获取奉供。突厥并不需要入侵中原以对他们施加压力。两个王朝都害怕柔然之前的破坏以及草原上的征服者。突厥从两个王朝那里都获得了巨额馈礼。有时候,突厥也会派兵协助北周进攻北齐。随着突厥以马易绢,贸易也开始繁盛起来。553年,突厥带着5万匹马来到边界进行交易。在木杆可汗在位期间(553—572),北周每年给可汗10万匹缣帛,并被迫在都城接纳大批突厥人以表示友好姿态。北齐不久之后也给突厥以大批钱财。这两个王朝都害怕突厥会站在对方一边对抗自己。可汗很喜欢这种竞争中的焦点地位,这使突厥获得大量财富。可汗曾这么说:“我在南两儿常孝顺,何患贫也?”[7]

丝织品贸易是将突厥帝国维系起来的主要纽带。东突厥人从中原获得丝织品,而西突厥人则将之卖到波斯和拜占庭。每一位统治者都有很大的独立性。长期以来,两位统治者之间的血缘关系很近,故而双方之间就形成一种和平协作的局面。在帝国创立者死后,这种关系就逐渐削弱,他们的继承者们开始了一场内战,这使得帝国永久性地分裂了。匈奴在一开始也面临类似的问题:政治体制运作的难点在于横向继承是一种常态。横向继承困扰着突厥,这是因为他们无法就如何清除潜在的继承者达成一致意见。与匈奴不同的是,突厥没有一个清晰的贵族等级制度以确定一旦众兄弟都死后谁该登位。最终,继承只有通过武力才能解决。在草原上,暴力总是与继位争斗相伴而生,这也是突厥所获得的遗产。[8]

突厥帝国在大约581年时分裂为敌对的东西两个汗国,而与此同时,东突厥也陷于内战之中。分裂和内战都可以被视为突厥在权力延续至新一代时所面对的困难所致。

帝国的非正式分裂源于土门。他保证其弟室点密有权作为西面可汗(面向西部的可汗)统治西部。当553年土门去世时,室点密并不想成为帝国的最高统治者。大可汗的头衔传到了他的侄子辈、土门的儿子那里。室点密比土门的大多数儿子活得都长,直到佗钵可汗在位期间的576年方才去世。室点密之子达头成为西部的统治者。假如达头甘愿居于其兄弟辈下面的从属地位,他是不会立即反叛的。佗钵在血缘上的地位要稍微高一点,而更为重要的是,他有效地建立起权威并被室点密拥立为大可汗。

达头只是在佗钵可汗去世之后才引起大麻烦,当时他拒绝承认下一代的权力。从血缘上来看,达头是他那一辈中最年长的男性,因此就高出其兄弟辈的子孙一头。他认为在土门儿子辈全都离世后,最高头衔应该传给室点密的任何一位活着的儿子。对那些强有力的西部汗王来说,这是一次绝好的机会,使他们能够重新商议帝国应该以何种规矩管理。达头在这一过程中将东突厥的难题转变为与新一代的争权夺利。他们无法就如何和平解决继承问题达成一致。

东突厥通过从长兄到幼弟的汗位继承大体上实现了长期的稳定局面,直到土门的儿子全都去世为止。这种继承体系在当汗位必须传给下一代时最为脆弱。兄弟辈们之间彼此少有联系,而且每人都会声称自己是老可汗的儿子。一旦权力确实传到了新一代的手中,这些支系的成员将会发现他们将来永远不可能继承权位。在理论上这不是个问题。按照长者继承的原则,最年长兄弟的最年长儿子在所有幼弟都去世的时候登位。只有在他及其兄弟死后,汗位才能转移到同辈中幼弟那支的任何活着的堂兄弟那里(这就是达头有权继承的实质)。然而,这种严格的长者继承模式忽略了一些主要的政治难题。年幼一代中最年长的男性经常是几十年前就已死去的可汗的儿子,而那些更近一段时间掌权且死去不久的可汗的儿子则更接近于实权,并可以在彼此争斗中依靠他父亲的政治盟友。如果不考虑专门的权利与特权,兄终弟及制的结束为那些堂兄弟以其政治军事能力争夺汗位的机会提供了机会。突厥帝国从其军事与经济力量顶峰上的急速衰落就是上层分化的后果。

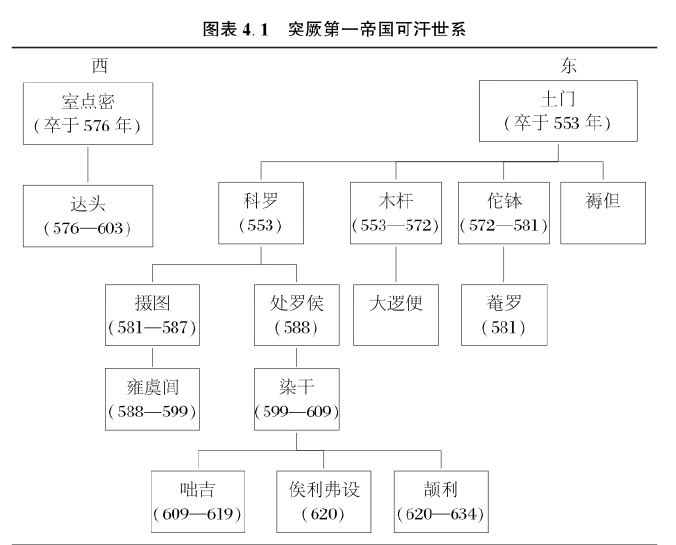

这种继承争斗的机制通过观察第一次内战的细节可以最清楚地表现出来。可汗及其彼此间的关系标示在图表4.1中。在第一次继承中,权力从土门传给他的儿子科罗。室点密在他兄长死去之前已经接受了帝国的西部并获得了一个可汗称号。尽管室点密实际上较之侄子们更强有力,但他没有与其侄儿竞争。科罗在成为可汗后不久就死了,汗位由其幼弟木杆继承,他统治了此后的十八年。木杆可汗是他那一辈中最强大的。正是在他在位时期最终消灭了柔然,而嚈哒则被其叔父室点密赶出了阿富汗地区。然而,他还任命他的幼弟们为小可汗。佗钵作为东面可汗(面向东部的可汗)驻守于蒙古地区东部,负责监管东北边疆地区的部落并向契丹发动进攻。褥但被任命为步离可汗,掌管蒙古地区西部。

572年木杆死后,其弟佗钵成为可汗。这次继承是和平进行的,但有迹象表明汗系内部的关系正日益紧张起来。可汗的儿子们并不支持他们叔父,而新一代在佗钵这位土门最后的儿子死后就开始掌权。与此同时,他们中的一些人被任命为小可汗。佗钵任命他幼弟褥但的一个儿子为步离可汗,而科罗的儿子摄图则被任命为东面可汗。室点密死后不久,他的儿子达头成为西面可汗。在四个可汗中,达头最为强大。在这些可汗掌权的情况下,佗钵已经丧失了对帝国的控制力。这种权力的下移,意味着在他于581年去世时争夺大可汗之位的斗争就已经剑拔弩张了。内战随之爆发。

突厥可汗由议事会协商一致从潜在的继承人中选出,但是与匈奴的推选所不同的是,在这过程中有更多的公开争辩。581年的候选者包括拥有可汗头衔的土门的四个儿子的后裔。其中主要的竞争在佗钵之子菴罗、长寿的木杆之子大逻便以及长兄科罗之子摄图之间展开,他们代表着家族中的长支。选举中充斥着暴力威胁:

及佗钵卒,国中将立大逻便,以其母贱,众不服。菴罗母贵,突厥素重之。摄图最后至,谓国中曰:“若立菴罗者,我当率兄弟以事之;如立大逻便,我必守境,利刃长矛以相待。”摄图长而且雄,国人,莫敢拒,竟以菴罗为嗣。大逻便不得立,心不服菴罗,每遣人骂辱之。菴罗不能制,因以国让摄图。[9]

摄图成为沙钵略可汗。他任命菴罗为第二可汗以作奖赏。当大逻便声称只有他还没有可汗头衔时,摄图遂任命他为阿波可汗。

摄图对帝国的控制很薄弱。不仅是因为他在草原上有着强大的对手,而且在他刚掌权之初,中原就切断了奉供。581年,隋朝统一了中国北部,并准备统一南方。其创建者隋文帝(581—604年在位)篡取了北周政权,其最初的两个行动就是将所有朝廷中的突厥人赶回草原并停止巨额的丝绢奉供。这对突厥帝国而言是巨大的威胁,因为其日渐增多的财富和贸易馈礼来自北魏政权那些虚弱的继承者们。作为对此的回应,摄图于582年组织起对中原的大规模劫掠。这一入侵行动的目的一方面是让突厥部落放手劫掠一番,另一方面是让隋朝对草原采取一种更为适当的政策。

这次劫掠大为成功,突厥几乎虏去了边界地区的所有牲畜。然而,这并没有解决内部的权力争斗问题。摄图所关注的是大逻便的忠心,尽管大逻便在突厥进攻中原之后隋朝的反击中也曾支援过摄图。当大逻便忙着与汉人交战的时候,摄图攻击了他的民众并试图摧毁其权力基础。这次袭击开启了一场持续二十年之久的血腥内战。

摄图试图扫除对手的努力失败了。大逻便逃向西部以寻求达头的支援。达头乘东突厥分裂之机自立为独立的可汗,并试图成为突厥的最高统治者。他不仅仅是要帮助大逻便。达头整军备战,不久之后击败了摄图,摄图为求自保被迫于584年逃到中原边境地带。

在草原的一次败仗后,为了寻求中原的支援,摄图采取了南单于们曾用过的内部边界战略:向中原称臣以求得保护和支持以对抗敌对的部落首领。但这并不是说摄图会像汉人所认为的那样称臣纳贡,毋宁说,这是一位落败的首领的少数选择之一。柔然首领们在他们败给突厥之后试图向北齐寻求庇护,但并未成功。北齐由于担心突厥的报复,不得不将他们送回去杀死。隋朝要强大得多,也欢迎那些失败者,以作为在草原上分而治之的一种策略。隋朝庇护摄图免受来自突厥对手和东北契丹部落的攻击。

对迎接突厥可汗的归顺,中原有着深厚的观念基础。数百年的外族统治之后,中原重新在一个本土王朝之下统一到一起。在儒家史官的观念中,一位突厥可汗的正式归顺,即使已经毫无权力,也是“天命”真正归于隋朝的另一种表现。这使人重新回忆起汉朝的光辉岁月。基于此,汉人对摄图行动的政治本意并不怎么在意。摄图失望地发现自己依赖中原,与汉人使节的生活习惯也没什么两样,但他在写给朝廷的信件中还是满腹谦卑。摄图自己与中原联合,这是由于他需要一个重建的基地,而不是因为他敬仰隋朝。

摄图死于587年,由其弟处罗侯继承汗位,处罗侯与大逻便针锋相对。一些突厥部落认为处罗侯有隋朝的军事支援,遂从大逻便叛归处罗侯。在继而发生的战斗中,大逻便被俘,不久死去。处罗侯进一步向西进攻,但在战斗中被杀。摄图之子雍虞闾被拥立为汗(都蓝可汗)。

大逻便的失败并不意味着内战的结束。达头仍然控制着大部分草原地区,并雄心勃勃想成为独一无二的可汗。但就算在东突厥内部也无法轻易地恢复秩序,这是因为新一代开始了争夺汗位的新冲突。就像早期的争斗一样,在这次新的争斗中,堂兄弟的对手们卷入其中。

雍虞闾由于是大支最年长的,因而继承了其叔父的汗位。处罗侯之子染干自立为突利可汗,统治着北部的铁勒(高车)部落。雍虞闾代处罗侯之子继位,正是处罗侯恢复了东突厥的财富,摄图要为这些财富的失落负责。隋朝深刻洞悉到这种对抗局面,并设法使嫌隙扩大。他们在597年将一位隋朝公主许配给了染干,并送去众多馈礼,在短短一年时间里派去了三百七十个使团,这些送给染干的厚礼惹恼了雍虞闾,他袭击了隋朝边塞并与达头联合起来。染干在他们联手打击之下损失惨重,不得不避退到长城之内。

这时,达头的财富达到了顶点。在599年雍虞闾被其仆人刺杀后,达头声称自己是突厥人唯一正统的可汗。他随后发动了大规模进攻,试图荡平东突厥。601年,他的进攻威胁到隋朝都城洛阳,而在第二年,染干在鄂尔多斯参战。为了挑起草原内部的纷争,隋朝在边境战争中采取火攻,这威胁到在雄心勃勃的达头领导下的突厥的统一。

令隋朝和染干感到万幸的是,达头所进行的战争离其自身的西部领地过于遥远,一旦其故地有反叛之事,他就会变得不堪一击。铁勒诸部趁他不在的时候脱离了突厥的控制。达头放弃蒙古地区而退往东突厥,并进一步西退,最后死在路上。尽管隋朝帮助染干控制了漠南的部落,但他对戈壁以北部落的控制还是很薄弱。609年染干死后,汗位传给了其子咄吉(始毕可汗),而且,直到他们被唐朝攻灭为止,东突厥一直被咄吉和他的两个兄弟统治。

与匈奴相比,突厥更容易陷入内战。这既是因为有大批潜在的继承人,而他们除了诉诸武力,否则无法消除旁系的继位要求。人类学家杰克·古迪(Jack Goody)在对这种体制的理论问题加以分析后认为:

随着继承世代的增加,决定长幼之别的问题变得越来越复杂,而潜在的候选人的数量也变得过多以至于无法加以选举或任命。这一体制无法维持这种不确定性。到了第三或第四代,你就必须设法减少潜在继承者的数量。

一种可行之举就是只关注一位兄弟的子孙(在潜在继承者的第三代中),这种结果是修正了的直系继承形式。但是假如一位男子是国王而其子孙不是的话就会成为最危险的体制。确实我也知道这种可能性并没有真实的事例加以印证。[10]

突厥第一帝国似乎就是这样的情况,正如所预料的那样,这种体制在当权力从上一代传向下一代时是高度危险的。最终,潜在的继承者唯有被杀死方能被排除在外。由于社会中的潜在继承者数量非常多,就使得多方竞争愈演愈烈,内战就屡见不鲜了。在奥斯曼帝国时期,突厥人通过杀死所有新苏丹的兄弟这样一种血腥残忍但却有效的方式,解决了横向继承的这个问题。

染干在隋朝获得了地位,而隋朝也开始将东突厥看作其重要盟友。605年,隋朝派两万突厥兵进攻契丹,取得大捷。然而,隋炀帝(605—616年在位,618年被杀)发现他无法经常得到突厥的帮助。在607年巡访汗庭时,发现染干正与来自高丽的使臣商谈,而在第二年,突厥虽然同意协助隋军攻占西域的哈密,但最终并未发兵。突厥尽管有其独立性,但已经成为隋炀帝拓疆计划的重要组成部分。比如说,隋炀帝曾威胁高丽人说,如果他们不顺从他的统治,就将遭受突厥人的攻击。为了维持中原与突厥的联盟,隋炀帝为游牧民组织起边市,给他们的首领以馈礼并将人质扣押于朝廷。然而,他还是为了防备游牧力量翻脸而沿黄河一线严加防备以保护中原。[11]

隋炀帝对突厥的仰赖是建立在隋朝对染干的长期支持上的。作为可汗,染干与中原互通往来。在他于609年去世后,在突厥一次去洛阳的朝见之旅中,形势突然发生变化。他的儿子咄吉(始毕可汗)掌权,与其父相比,咄吉与中原的关系要疏远得多。在隋炀帝遣大军征伐高丽时,没有得到突厥的支援,隋炀帝发现自己孤立无援。这一次与其他两次征高丽的战役由于中原各地爆发叛乱而草草结束。在一开始,突厥一直到615年依然与隋朝保持联盟,其目的至少是为了得到其奉供,而到了这一年,他们之间开始敌对起来,突厥甚至袭击了正沿边地巡游的隋炀帝。隋朝进一步陷入内乱中,618年,隋炀帝被杀。

当中原陷于瓦解之际,突厥作壁上观。他们乐于收取所有那些争权者送来的馈礼。突厥还获得了一些人质,其中包括与可汗联姻的隋朝朝廷送来的。尽管兵强马壮,但突厥既没有扮演皇位争夺者的角色,也没有征服中原的意图。他们支持了大约六个反叛集团,给这些集团的首领以头衔、马匹以及少量军队,但可汗本身并没有扮演重要角色。与他们之前的游牧帝国一样,突厥起到了中介者的作用。他们很大程度上是要坐等中原会发生变故。突厥更愿意在远处榨取或者劫掠中原。他们不时转变支持态度以使争位者无法一支独大,甚至在当新建立的唐朝统一中原之时,还不得不对突厥采取宽容政策。唐朝开国皇帝在位之时,突厥再次使用外部边界战略得以富强起来。

华北地区曾经被外族统治三百年之久。在那个时期,中原的外族统治者很大程度上被汉化了,定都于洛阳的北魏就是一个例子。这一过程的相关步骤已被细致探究过了,但是华北地区的“野蛮化”这一相反过程则少有人关注。唐朝的建立通常被视为传统中国价值理念与政策的回归。然而通过对建立这一新王朝的李氏家族的探究,可以发现这些北方的汉人贵族们深受数世纪外来统治的影响。他们的价值观、习惯、行为以及政策都表现出一种强烈的草原影响。这种影响是如此强烈,以至于直到唐朝的第二位皇帝李世民统治结束为止,他一直统治着中原与草原,并成为被双方都接受的统治者。他的继承者无法同时扮演这两种角色,这种单一性也不同于前者的二元性。

华北的外族统治的影响在来自长江流域的南方人的一些讨论中可以表现出来,这些人仍然在汉人统治之下,而北方的汉人则居住在外族统治下的中原古老核心地带。南方人将自己看作古老汉朝文化的继承者。他们认为北方人粗鄙无知但却精于行伍,热衷个人交往,对礼仪不甚关心。在北方,妇女有更多的自由。她们从事讼事、商贸,甚至上朝争辩。用那些限制妇女活动的南方文士的话来说,只有在北魏的草原传统下才会出现这种悲惨事。北方朝廷中的饮料是掺水的酸奶,而不是茶。北方人则嘲笑南方人喝茶的娘娘腔。这里可以罗列出一长串特征出来,但很清楚的是,大量的草原习惯已经融入了北方的日常生活之中,尤其是在朝廷中的汉人贵族那里。[12]

政治与军事事务也受到了草原的影响而有所改变。中原的统一是在起源于西北的家族领导下实现的。北魏灭亡后,开始统一中原的是北周,这是最后几位北魏皇帝所采取的汉化政策所激起的那些反叛者的继承人。眼看统一中原的任务即将完成,朝廷却陷入继位之争中,这使得隋朝的建立者得以利用其皇室外戚的地位,建立一个重新统一中原的新王朝。建立唐朝的李氏家族也是这类贵族。西北贵族很强调军事技能,个人从军出征或者进行狩猎活动则尤受尊崇,较之传统汉族文化层,这种进取性在游牧化的突厥文化圈里保存得更多。虽然,他们也接受过传统的汉式教育,但是与书法相比,他们更喜欢骑马。在族类起源上,这些家族是古老边疆汉人、鲜卑、匈奴以及突厥人的混杂,但是几个世纪以来,他们已经失去了特有的部落纽带,而成为有着强烈贵族传统的社会阶层。[13]

隋朝灭亡时,李氏家族只是众多皇位争夺者中的一个。李渊,这位未来的唐高祖,是曾经一度忠于隋朝的驻守太原的一位重要边防将领。随着中原乱局日甚,他于617年以其军职趁势起事。为了能够成功,就有必要与突厥可汗结交,因为突厥较之中原的任何单支叛军要强大得多。在未能与突厥达成正式盟约之后,与他的一些对手所做的一样,李渊保证在战争中让突厥拿走所有战利品。他还认为随着中原秩序的重建,就可以重建起让游牧力量获益巨大的旧有的朝贡体系。可汗给了李渊数千匹马以及几百突厥兵。在他儿子所率军队的协助下(包括他女儿所率的一支),李渊迅速占据了都城长安,并于618年自立为新建立的唐朝皇帝。统一中原的战斗持续到623年。最重大的几次战事是由李渊次子李世民统率的。[14]

李世民在他一些战事中的谋略表现出来自边疆的影响。他是战略撤退的大师,这种战略撤退使他在进攻之前已使敌方大军自身消耗殆尽。他亲自带兵作战,而四骏常随左右。他命人将这些马镌刻于石头之上,每匹的形态特征都栩栩如生,甚至还包括身上的箭伤。对马匹和战斗细节的关注是草原领袖的特征,而不是汉人王朝建立者的特征。有些人是伟大的将领,但很少有人同时还是勇敢的武士,他们通常也会避免单人搏斗。与此同时,李世民的教育也包括了经典和书法方面的训练。他的这种文化技艺在他死后还备受尊崇。除了这些学术特征外,他还达到了草原的标准,是一个优秀的骑士、杰出的射手和勇士。

草原政治,尤其是暴力的使用,在唐朝初年鲜明地体现出来。李世民卷入与其长兄李建成的冲突之中,按照汉人的传统,李建成继位是有优先权的。太子及幼弟在朝中一致对抗李世民。他们害怕李世民的军事实力,因为621年唐高祖任命他为驻扎洛阳东部地区的军政统帅,除此之外,李世民在唐朝的威望也远大于太子。李建成担心李世民会利用他的名望取而代之,两兄弟间爆发了残酷的政治斗争。太子一度处于有利局面,而李世民似乎会被谋杀而成为牺牲品。李世民于626年采取断然行动对抗其长兄,从而避免了这一命运。他率领一队随从守在宫门之上伏击太子及其幼弟,将两人乱箭射死。唐高祖意识到事已至此,无可挽回,遂被迫于数日之后宣布退位,李世民登基,是为唐太宗。

这大大震撼了儒者的内心,对他们来说,弑杀兄弟以及不孝乃犯天之罪。这些行为更多地出现在传统的突厥权力争斗或者冒顿创建匈奴帝国的过程中。初唐时期的其他游牧特征还包括世袭贵族的重要性。

早在北魏,世袭贵族的观念就已经深深扎根。较之关于精英官僚以及职衔可以合法继承的旧有的汉族观念(称为“恩荫”),西北贵族在这方面仍然与突厥相近。政府机构从一开始依然保持着鲜卑王朝典型的军政二元机构特性。唐朝的建立标志着本土化的汉人重新开始统治这个统一帝国,但并不意味着与过去的决裂。

皇族内部的突厥影响在李世民之子、太子李承乾身上更多地体现出来。他喜好突厥音乐和习俗,身边都是突厥仆人。他不怎么理会传统标准的汉人传统,还使用暴力去对抗那些反对他的人。他被唐太宗斥责不配当太子并撤去了他的突厥仆人。表面上他收敛了举止,但实际上,他在东宫选取那些貌似突厥人并能说突厥话的汉人侍从。他在郊外建一座毡舍,四周围满了狼头大纛。在一次娱乐活动中,他自己假扮成可汗身死之态,令众人号哭剺面,奔马环临。他经常表现出想搬到草原去住的想法,在那里可以过一种更自由的生活。李承乾没能实现统治。他于643年密谋反抗其父,被流放,次年死去。

李承乾突厥习惯的细节被朝廷史官们详细记载下来,以证明他不适合统治天下。但是他的习惯,甚至是其中最稀奇古怪的,在他那个时代也是常见的。除了鲜明的突厥外表,他的行为遵从了李氏家族的传统。当时统治一郡的李世民的一位幼弟,以从城墙上向人群射箭而令满城居民惊慌恐惧为乐。在党羽的随同下,这位幼弟还以晚上私闯民宅为乐。李世民自己就杀死了他的两个兄弟,而他俩之前曾经想毒死他,李世民迫使其父退位。而隋朝的末代皇帝则以其残忍无情而臭名昭著。唐朝后期非常著名的宫廷文化无法掩盖这样的事实,即来自西北的初唐贵族在很多方面与边疆的突厥人关系很近,因此李世民不需要转变性格就能成为他们的可汗。

随着隋朝的灭亡,突厥人重新在东北亚获得了统治地位。所有的草原部落和中原的新统治者都承认突厥可汗的权威。但是新建立的唐朝没有采用这种方式安抚曾经派兵马协助占领长安的突厥。

及高祖即位,前后赏赐,不可胜记。始毕自恃其功,益骄踞;每遣使者至长安,颇多横恣。高祖以中原未定,每优容之。[15]

咄吉死于619年,其弟俟利弗继位,是为处罗可汗。唐朝表示吊唁并运去3万匹缣帛作为奠仪。俟利弗第二年就死了,由其弟咄苾继位,是为颉利可汗。在颉利可汗的统治下,突厥变得越来越具有进攻性,而他较之之前任何一位可汗发动了对边疆地区更为频繁的劫掠。在他在位之前的75年间,据记载,共有大约24次入侵,但是这一数量在他统治的最初十年中翻了两番。[16]但是在630年,所有突厥民众都被置于唐朝的控制之下,而他们的可汗则成为阶下囚。这种力量的迅速转变是突厥反复出现的继承问题以及李世民所执行的不同寻常的开创性对外政策的结果。

在颉利可汗领导下的经常性劫掠,迫使唐朝在统一中原之后还保持着一支庞大的军队。从这方面来说,颉利正采取一种典型的外部边界战略。他组织大量劫掠行动以获取战利品,摧毁那些冒险挺进草原的唐军,如果碰到那些组织有序、力量庞大的军队则撤退。他最终的目标毫无疑问与之前的可汗及单于一样,是为了与唐朝达成一项和平协定,从中可以以贸易及奉供支持他的国家,就像北周和北齐曾经像他的祖父和叔父们给予奉供一样。他有实现这一目标的军事力量,但与以前一样,当突厥达到其实力顶峰的时候,他们的领导层却由于继位权之争而严重分裂了。较之以往,这次的情况更为危险,因为新的汉人皇帝李世民对草原政治了如指掌,而且最终能够使突厥符合中原的利益。尤为重要的是,他了解游牧力量之间个人领导权的重要性,这是大多数汉人皇帝都不具备的观点,这些皇帝都躲在深宫大院之内,眼光狭小。

由于咄吉死后的争斗,突厥帝国变得愈发外强中干。按照横向继承传统,他的两位幼弟完全有权继位,但是咄吉之子什钵苾认为自己应该作为已到年龄的血缘上的大支的代表而继承汗位。突厥对于如何划分兄弟与儿子之间的权利从未能达成一致意见。基于什钵苾的实力,他被任命为突利可汗,并掌管蒙古地区东南部的部落。这是解决这类问题的传统方式,但颉利可汗还是设法控制住了所有其他有着“杀”(官职)头衔的觊觎汗位者,较之他的前任,颉利可汗更热衷于集权。

颉利可汗对中原的超常劫掠或许是为了满足他在草原上巩固权力的需要。成功的劫掠为帝国内部的部落首领带来了财富,并使他们忙于对付外敌而无暇内斗。唐朝击溃突厥进攻的计划一开始并不成功,尽管他们有着经验丰富的将领和久经沙场的军队。622年,在获得了草原受灾的报告之后,唐军开始发动进攻。唐军被突厥击溃,突厥随后更是深入中原腹地大肆掳掠。

在李世民领导之下,唐朝与突厥的斗争要成功得多,因为李世民了解突厥的弱点。他的战术目标是迫使突厥撤退。他认为只要有充足的时间,突厥就会由于其内部争端而土崩瓦解。根据在他之前的外族王朝传统,李世民在草原政治角逐方面的本事已经出神入化。他用这种方式表现出在草原文化和传统方面的深厚素养。他对个人神性魅力、虚张声势、游牧仪式以及战斗策略的运用,使他成为一位兼具汉人皇帝及游牧骑士不同性格于一身的领袖。

624年,突厥入侵长安地区,令唐军惊恐万分。李世民离军而出,并带着百人向颉利可汗挑战,要求亲自决斗,但颉利笑而不对。李世民遂派信使到什钵苾处,向他挑战要求决斗,什钵苾也拒而不应。李世民遂孤身一人到突厥阵前。这使多疑的颉利可汗相信他的对手什钵苾一定与汉人做了一笔交易,因此他决定谈判。李世民随后“纵反间于突利,突利悦而归心焉,遂不欲战。其叔侄内离,颉利欲战不可……”[17]

突厥无法战斗可能不是夸张,但是,在开始谈判后,唐朝还是被迫偿巨额钱款让这些游牧力量退回去。

626年,就在李世民取代其父成为皇帝之后,突厥再次入侵长安。李世民被要求固守不出,因为他的谋臣们感觉军队太少,无法在交战中击败突厥。李世民没有理睬他们的建议,只带了六个人:

出玄武门,幸渭上,与可汗隔水语,且责其负约。群酋见帝,皆惊,下马拜。俄而众军至,旗铠光明,部队静严,虏大骇。帝与颉利按辔,即麾军却而阵焉。萧瑀以帝轻敌,叩马谏,帝曰:“我思熟矣,非尔所知也。夫突厥扫地入寇,以我新有内难,谓不能师。我若阖城,彼且大掠吾境,故我独出,示无所畏,又盛兵使知必战,不意我能沮其始谋。彼入吾地既深,惧不能返,故与战则克,和则固,制贼之命,在此举矣!”[18]

这一策略果然奏效了。颉利可汗提出了一个和平建议,被唐朝接受,在第二天双方即杀马为誓,达成协议。

在这两件事中,李世民表现出的才干令突厥人深为景仰。在结交兄弟之礼并杀马祭天之后,他与大多数重要的突厥首领建立了个人联系。为了保卫中原,他并没有试图通过草原上的大战以使游牧力量发生分裂。汉人军队在中原是最有力量的,这是因为补给很顺利。他关于突厥帝国将会自己崩溃的预测后来应验了。

在同意与中原达成和平后,突厥返归故土,726年在那里遇到了下属部落的反叛。颉利可汗派什钵苾去对付他们,但是什钵苾却大败而归。颉利可汗对此十分不满,将什钵苾囚禁了一段时间。那一年,草原还饱受大灾,大雪冻死了一些羊和马匹。什钵苾在第二年发动反叛,开启了一场新的内战。他得到了强有力的支持,因为颉利可汗已经将帝国的很多管理权交给外族人,也许是来自西部的粟特人,这些人试图将突厥像定居国家那样加以管理。这就意味着颉利可汗的一些亲属在政府中将会失去职位,他们感到受了伤害。也有资料表明这些谋士试图将例行收税的观念引入其中。当天灾袭击草原的时候,这些官员继续以往常比率收税。因此,所有阶层的人都对颉利可汗不满,反叛于是扩展开来。唐朝于629年遣大军深入草原加以干预,包括什钵苾在内的突厥主要首领都率众投降,颉利可汗流亡他处。他在次年遇袭并被唐军俘获。几年之中,所有尚存的突厥部落要么投归唐朝,要么向西移徙。

中原的难题如今是怎样处理在唐朝控制之下的大批突厥人。一位大臣建议将他们送往南方并使其成为农民,皇帝否决了这一建议。与之相反,他令其移居到鄂尔多斯地区,并分为众多小部落,从突厥贵族中选出五百首领加以管理。另外一百名贵族在朝廷中供职,而数千大族则移往长安居住。为了实现这一目标,皇帝将突厥部落组织并入唐朝政府机构之中;突厥首领成为唐朝官员。突厥人接受了这种新地位,部分原因在于李世民具有成为草原可汗的所有个人能力,而且也在于他很好地对待了他们。在唐朝统治之下的突厥军队将中国的边界扩展至中亚。在之后的五十年中,突厥成为忠诚的同盟者,心向着“天可汗”。

依靠着突厥军事力量并结合唐朝的行政体系,中原政权的权威达到新的高度。唐朝征服者们要远远超过过去那些雄才伟略的帝王们——秦始皇和汉武帝。从三个世纪的外族统治中吸取教训,李世民设法解决了北部边疆问题,使之有利于中原政权的统治。通过在边地任用突厥人为唐朝戍守,在中原与唐朝边疆之间的蒙古、西域以及东北地区上创建了一片巨大的缓冲地带。突厥人成为唐朝管理之下的一个组成部分,他们为唐朝谋取利益以表对朝廷的效忠。然而,在李世民死后,这一体系开始失去活力,而到他儿子在位末年,东突厥重新统一起来并再次袭击中原,作为回应,中原恢复了汉朝所采取的防御政策。

为何李世民以及外族王朝的经验教训被遗忘了呢?为何一项行之有效的边疆政策会不受青睐而转而对游牧势力采取防御态度呢?答案要更多地从中原的行政体制发展而非从草原部落的变化中去寻找。通过对突厥采取分而治之的方针,唐朝皇帝改变了力量的平衡。传统上,一位草原首领通过给他们以回馈并让其参与军事行动而维持其效忠。李世民在个人权威方面符合所有传统的草原标准,而且还是一位积极进取的统治者,他的政策目光远大。通过任用突厥人为唐朝行政体系中的一部分,这就意味着违背了众多中原的经典准则。突厥人被允许保持其自身的部落结构和习惯,他们的天才将领由于其军事能力而成为唐朝贵族中的一分子。换句话说,李世民使得一种二元化组织的传统加以固化,边疆部落在这些组织中擅长军事,而汉人则是主要的成员。这跟外族王朝时期相比,在逻辑上是一大进步,对唐朝贵族来说是很自然的事情,因为他们本身就起源于西北,也是北魏的继承者。

为了延续这种体制,就要求李世民的继承者们在与草原部落打交道时能够驾轻就熟,或者将突厥人纳入唐朝行政体系中而让这种体制组织化。假如李承乾这位有着突厥血统的太子登位的话,他的家世渊源及对草原生活的热爱很可能为中原带来第二位“天可汗”,这将给突厥人带来更大的荣耀。但他被表现懦弱的唐高宗(649—683在位)所取代了,并在不久之后几乎全都卷入宫廷阴谋之中,再无翻身之机。没有一个强悍有力的皇帝,朝廷大权不是把持在宫廷权贵手中,就是被通过科举考试的职业官僚所控制。正是这些权贵官僚阻止了突厥人在政府中进一步壮大。官僚们尤其试图降低军人在朝廷中的重要性。随着唐朝的扩张,矛盾越来越尖锐。确实,在唐朝领导下的突厥人于657年击溃了西突厥,而唐朝为他们任命了新的首领,但是,当唐朝停止扩张而转为防御时,问题就变得严重起来。670年,塔里木盆地被吐蕃攻陷,西突厥也开始与唐朝作对。唐朝朝臣建议停止在遥远地区的进攻性战争,东突厥陷于困境,处于吐蕃及西突厥的进攻之下,而从唐朝那里得到的支援也越来越少。此外还存在着世代的问题,忠于李世民的将领都去世了,而他们的子孙与唐高宗的联系并没那么紧密。突厥人忍无可忍,遂于679年反叛。

在鄂尔浑的突厥记载中记述了他们的抱怨之声,这首先来自草原:

这些族长们居住在中原,接受了中原的头衔并尊奉中国皇帝。他们为其服务了五十年……他们为中国皇帝奉上了他们的帝国与自身的法律。而之后突厥人和所有的常民这么说:“我们过去是有着帝国的民众,而我们的帝国如今何在?我们为之征战的土地是为了谁的利益?”他们说道:“我们曾经有着帝国政体。我们的帝王如今何在?我们为哪位帝王奉献自己的才智与力量?”说着这些,他们成为中国皇帝的敌人。[20]

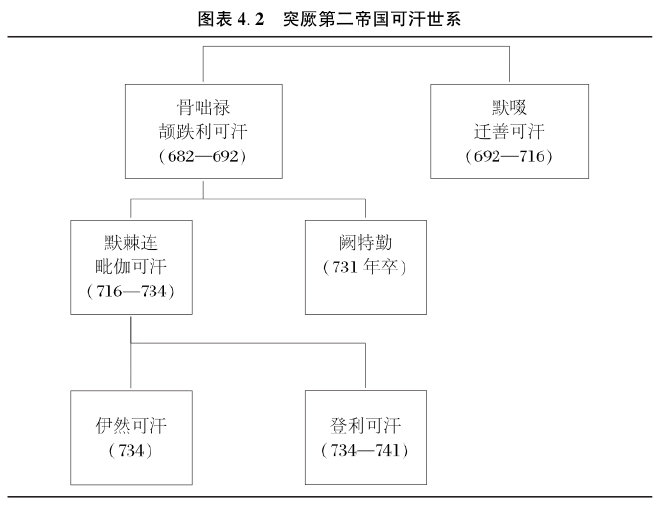

由于唐朝可以在突厥人完全重组之前加以攻击,故而他们沿中原边疆建立起自治区域的最初尝试失败了。一些部落首领于是就从边疆撤回蒙古地区于都斤(Ötükän)的突厥故土。在这些人中,骨咄禄这位来自皇族的“杀”(官名)于680年被任命为颉跌利施可汗。他当时只率领了大约二百人,但通过对其他部落的成功袭击逐渐强大起来,突厥人开始聚拢在他周围。根据突厥文记载,在10年之中,他出征47次,参加20次战斗,控制了大部分草原地带并劫掠了中原。当他于692死去时,由其弟默啜继位,默啜吞并了更多的部落,直到突厥第二帝国的疆域与第一次不相上下为止。

在默啜统治下,突厥出乎意料地转而采取外部边界战略。在为唐朝效力50年之后,突厥人已经很熟悉唐朝的内部结构,而他们主要的军事将领暾欲谷就出生在中原。与此同时,突厥正逐步建立起对整个草原的统治,而唐朝当时正处于因武则天登位而造成的政治纷争之中无暇他顾,突厥重新崛起的阻碍就少了很多。武则天在高宗后期已有重要影响力,高宗死后,她废了合法的继承者而亲自统治。默啜因此得以劫掠中原,并以恢复唐朝继承者的名义向朝廷施压。有些学者已经从中得出结论说默啜有征服中原的野心。这也许并非草原帝国通常所采取的战略,劫掠的方式以及双方的谈判也并未表明这种意图。

默啜组织起一支边疆联军对抗唐朝,并在693年深入中原西部劫掠。然而,他与中原的敌对是战略性的。当契丹人脱离突厥的控制并劫掠中原时,默啜立即与唐朝开始商谈与契丹交战问题。作为对中原巨额馈礼的回报,他袭击了契丹并于696年将其击败。同一年,他组织了对中原边疆的三次劫掠。与此类似,两年之后,默啜在商议将其女嫁与武则天的侄子之后,当这位年轻人抵达草原时,默啜又反悔了,因为这位年轻人并不是中原皇帝的合法继承人。这一年,可汗对中原又进行了数次劫掠。[21]

702年和706年又继续劫掠了多次。

这些劫掠活动为突厥带去了大批俘虏和巨额财富。然而,默啜在位的剩余时间里,对中原的劫掠变少了,这是因为他的注意力转移到对西部的征服上。放弃对中原施加压力恰好就发生在中原最岌岌可危之时。

武则天于705年退位,唐朝正陷于党派纷争之中。突厥真想要征服中原,正是千载难逢的时机。与之前的草原帝国一样,他们所在意的不是征服,而是榨取。

通过一系列劫掠展现实力之后,706年,突厥获得了来自中原朝廷的新的通婚建议和丝绢馈礼。这些协议在710年重新订立,一位公主也被定为可汗的新娘,由于唐朝的宫廷政变,这项婚约未能实现。武则天的继承者忧心忡忡地试图避免突厥的袭击。与婚约同时而来的还有巨额馈礼,这就使我们有理由认为默啜已经与中原建立起一种令人满意的奉供协定,他已经获得了所需要的东西,并将其矛头转向西部边疆。从突厥方面来说,西部的战事较之与中原的持续敌对更为重要。对中原的劫掠从不是征服的前奏,他们不过是要为帝国获得资源并使中原退让。中原王朝越是衰弱,这种行动就越能奏效。因此突厥的频繁劫掠刚好与中原王朝强盛时期相重合,当中原王朝强盛时,朝廷倾向于拒绝突厥的要求。当王朝限于混乱境地时,劫掠就不那么多了,这是因为中原王朝掌权者希望通过满足他们要求的方式来抚慰突厥可汗。

突厥也了解他们与中原关系的实质,而默啜的继承者毗伽可汗,为其后代勒石记录了外部边界战略的实质。它强调了在远处榨取中原政权的重要性以及太靠近中原边疆的危险:

没有比于都斤山再好的地方了。统治国家的地方是于都斤山。住在这里,我同中原人民建立了关系。

他们慷慨地给了[我们]这么多金、银、粮食、丝绸。中原人民的话语甜蜜,宝物华丽(原文:柔软)。他们用甜蜜的话语、华丽的宝物诱惑,使得远处的人民靠近[他们],当住近了以后,他们就心怀恶意,他们不让真正英明的人、真正勇敢的人有所作为。一人有错,连其族人、人民、后辈都不饶恕。由于受到他们甜蜜的话语、华丽的宝物的诱惑,突厥人民,你们死了很多人。突厥人民,当你们一部分不仅要右面(南面)住在总材(Choghay)山,并要住在阴山(Togultun)平原时,于是恶人就这样教唆部分突厥人民道:“凡住远处的给坏的礼物,凡住近出的给好的礼物。”他们就这样教唆了。无知的人听信了那些话,走近了[他们],于是你们死了很多人。如去那个地方,突厥人民,你们就将死亡;如你们住在于都斤地方,从这里派去商队,那就没有忧虑。如住在于都斤山,你们将永保国家。[22][23]

突厥无法永远统治别的部落。716年,默啜在西突厥敌人的一次伏击中丢了性命,随后引起了内战。一开始,这是一场叔侄间的争斗。默啜曾经任命他的一些儿子为“小可汗”,并将其置于继承者行列。骨咄禄子孙所在的大支得到的头衔更低。战争中的主角是骨咄禄之子阙特勤。他击败了默啜的子孙,杀死了那支的所有人以及除了其岳父、老臣暾欲谷之外的所有默啜的谋臣。阙特勤并未成为可汗,而让其长兄默棘连登位,是为毗伽可汗。他们花了很久时间才重新征服那些在内战中脱逃的部落。

720年与中原的一次大战后,突厥与唐朝在第二年达成了一项获益丰厚的和平协定。727年,唐玄宗(713—756年在位)同意每年向突厥运送缣帛10万匹。突厥的财富大增,默棘连计划在草原上建一座城。暾欲谷认为突厥依靠流动性才能生存,从而说服了他取消计划。假如他们有一座城的话,那么一次战败就意味着大势已去,而作为游牧力量,他们本可以依敌军之强弱而决定进退。

734年,默棘连被杀,其子伊然被立为可汗,同年亦卒。其幼弟登利在其母(暾欲谷之女)摄政下登位。帝国不久之后就在登利堂叔之间分裂了,这些人属于皇族高层,但可能来自不同支系。情况变得不再稳定。“左杀”[24]于741年杀死了登利可汗,帝国的组成部落随之分崩离析。拔悉密、葛逻禄、回纥三部联合进攻并于744年击败这一帝国,回纥随后击败了自己的盟友而建立了一个新帝国。这一帝国联盟由30个部落组成,其中12个突厥部落、18个乌古斯部落。在药罗葛氏领导之下,回纥部落占据了半数乌古斯。[25]

突厥在统治部落的纷争中走向没末路。他们意识到了这一问题,而毗伽可汗在对其早期内战的记述中指出:

突厥乌古斯诸官和人民,你们听着!当上面上天不塌,下面大地不裂,突厥人民,谁能毁灭你的国家和法制?突厥人民,你悔过吧!由于你们的无法,你们自己对养育你们的英明可汗和自由、良好的国家犯了罪,招致了恶果。[否则]带武器的[人]从哪里来赶走[你们]?带矛的[人]从哪里来驱走[你们]?神圣的于都斤山的人民,是你们自己走了。[26][27]

传统史书经常将草原游牧力量视为最终目的是为了统治中原的恶敌。我的观点是,一旦游牧力量成为对中原的威胁,他们就试图间接地从那里获取资源。回纥对唐朝的政策也许就是这一现象的最好例子。从一开始,回纥人就为虚弱的唐朝提供支援,使其摆脱内部叛乱与外部入侵之苦。作为交换,他们获得了大量丝织品,使其成为蒙古地区最富裕的游牧力量。他们建立起一座规模宏大的都城并发展出较高程度的文明。

这种良好关系只有在当本土的汉人王朝衰落而要求盟友支援时才能够出现。草原游牧力量是一种明显可以获取的强大军事资源。在这种情况下,中原王朝开始依靠外部协助,但在同时也满怀恐惧,因为只有向草原提供巨额财富方能维持这种支持。从游牧力量方面看,这是所有情况中最好的。一个统治中原的虚弱王朝为了免除恐惧,必须花费巨额税收来取悦草原游牧力量,这是它自愿偿付的。这些财富的一部分将被草原帝国的领袖分派用于维持巨大的帝国开销。对中原王朝的任何威胁也间接地成为对游牧国家的威胁。因此,游牧首领更愿意维持这种获利比率,反对任何改变的意图。中原内乱与外族入侵将会推翻中原王朝,新的集团将会获取权力,而这些人不大会愿意安抚游牧力量。基于这种原因,回纥对于保护唐朝有着既定的利益。而随着840年回纥帝国的覆灭,唐朝失去了这种保护,并在之后的反叛中土崩瓦解,名存实亡。

回纥在习俗、职衔以及政治组织方面与突厥相类似,然而在其他方面,回纥却非常不同。回纥与中原维持了和平局面并成为唐朝的盟友,他们的政治结构要稳固得多,而且他们还发展出了更高程度的文明,这些在他们的帝国灭亡之后成为内陆亚洲的重要遗产。这些都有助于解释回纥为何能够成功,以及帝国的贸易、管理与军事的复杂体系如何运作。

回纥的强大是建立在对草原的军事统治以及来自中原的外部支援基础上的。在帝国初期,回纥可汗骨力裴罗就派使节去中原开启双边关系。745年,他将末代突厥可汗的首级馈送给唐朝,以证明回纥对草原的控制。与他们之前的突厥一样,回纥试图控制有利可图的丝织品市场,尽管他们没有对中原发动攻击,但还是在远处采取外部边界战略以从中原攫取资源。中原也乐于满足这些要求,因为他们害怕激怒游牧力量。唐玄宗领导下的唐朝朝廷在控制其边疆将领方面已经出现了问题,也没法拒绝回纥的使节。

755年,中原爆发了一场安禄山所引发的大叛乱,他原先是突厥与粟特混血的朝廷宠臣。他在先前离开唐朝朝廷,受命统率东北部的边疆军队。在与其他边疆将领结成同盟之后,他宣告独立,并在第二年称帝,定国号燕。他的军队彪悍有力,由边疆汉人与外族部落组成。安禄山接连占领洛阳和长安,迫使唐朝朝廷避退西南。安禄山在这之后不久被刺身亡,但是在他儿子的领导下,这场叛乱继续进行。唐朝朝廷命悬一线。[29]

情急之下,唐朝朝廷开始寻求外部援救。一位唐朝王子在756年被派去与默延啜谈判。默延啜通过征服草原已经完成其父的事业,并建立起了回纥都城哈喇哈逊。[30]这位可汗同意援助唐朝。为了加强联盟关系,他将其养女许配给唐朝王子。默延啜随后率领一支回纥军队抵达边境地带,在那里击败了参与反叛的铁勒部落。可汗任命他的继承者(yabghu)率领一支远征军远赴中原。[31]

回纥在757年中带着四千骑兵抵达中原。与唐朝及叛军双方的庞大军队相比,这是一支很小的力量,然而他们的支援却足以定胜负。后来,在长安城外围的一次战斗中,回纥击溃了一支来自后方的叛军,使其四散溃逃。回纥敦促唐朝将领迅速追击敌军,但遭到唐军将领们的拒绝。这体现出了草原与中原在战略上的巨大不同之处。在战斗中,游牧力量发现弱点,然后通过突袭一招制胜,而汉人则依赖重装步兵击溃敌人。游牧传统要求使被击败的敌人无所逃遁,而传统的汉人战略则强调穷寇莫追,以免陷于困境。数周之后,军队再次在洛阳附近交战。回纥出乎意料地击溃叛军,唐军取得胜利。中原的两座古都再次回到唐朝的手中。

这种协助的代价是高昂的。回纥要求有权劫掠占领的城市。他们被劝阻不要掳掠长安,因为战争尚未结束,但在洛阳沦陷时回纥大掠东都三日,奸人导之,府库穷殚,广平王欲止不可,而耆老以缯锦万匹赂回纥,止不剽。[32]

除了这种劫掠,回纥还获得了每年两万匹绢的奉供,其首领则获得荣誉头衔与礼物。为了向唐朝表明实力,回纥可汗要求联姻。他娶了皇帝的一位女儿。尽管之前的朝代就已经有了这种联姻关系,但唐朝是少数几个将皇帝真正的女儿遣嫁的王朝之一,这表明了回纥的重要地位。在婚姻关系之外还有大礼相赠。也正是在这一时期,回纥建立了与唐朝的马匹互市贸易。回纥每向中原输送一匹马,就能获得四十匹绢。这是非常高昂的交换率,因为在草原上一匹马只值大约一匹绢,而突厥想方设法才把每匹马弄到四或五匹绢。回纥每年向中原输送一万匹马。更糟糕的是,这些马是回纥所能找到的最差的马匹。中原无法拒绝马匹的提供,但朝廷经常推迟几年交付费用。[33]

回纥也忙于草原上的战争。他们据称在758年取得了对其北部的游牧邻居黠戛斯的大捷。次年,回纥援助中原,但成效不大,之后又退回去了。数月后,默延啜死了,其子移地健立为可汗。默延啜的长兄在之前已被杀。

回纥在中原的胜利使唐朝赢得喘息之机,但再也无法恢复元气。中原不久之后又开始陷入绵延不绝的叛乱中,叛军重新占据洛阳。762年,唐肃宗死,叛军乘机寻求回纥的协助。他们声称皇帝已死,唐朝已不复存在,回纥遂南下试图劫掠并乘机在中原拥立一个傀儡政权。据称有十万回纥大军驻扎于黄河沿岸,而事实上,回纥只派遣了平常使用的四千士兵。唐朝的一位使臣、可汗的妹夫设法使他们相信唐朝在代宗统治之下仍然强而有力,代宗在当太子时就在早期的战斗中与回纥并肩作战,听了这番话之后,可汗遂放弃反叛并为唐朝提供支援。

唐代宗遣其太子李适去与回纥谈判,跟他那位非常善于与游牧力量打交道的父亲不一样,李适顽固不化的作风造成了麻烦。他拒绝向可汗致敬,并在随后卷入一场关于仪式舞蹈的争辩当中。回纥在让这位太子回来之前活活打死了他的谋臣以作为报复。回纥不仅仅是援助其唐朝主人的家臣,还是一支与唐朝同样强大的主要力量。尽管有这次事件,回纥还是在762年在洛阳附近与唐军协同作战。这场战斗的结果与五年前类似,叛军放弃洛阳,回纥洗劫了这座城市。人们逃奔到两座佛寺中避难。回纥一把火烧了寺院,万人罹难。回纥之后还劫掠了其他地方。唐军被迫容忍这些举动,并在他们回去时为回纥提供馈赠,以犒赏其在镇压叛军时所提供的支援。

回纥三年后回到了中原,但这一次是支援一支对抗唐朝的新叛军。之前曾帮助拯救王朝的中原将领仆固怀恩被怂恿反叛。他的女儿嫁给了可汗,因此回纥的一支先遣队(但并非可汗自己统领)过来支援他,大批吐蕃人也过来增援仆固怀恩。然而仆固怀恩在他们到达后不久就死了,回纥随即转而支持唐朝。回纥军队给曾经与其联合的吐蕃以重创。唐朝被迫偿付十万匹绢以换取回纥退回本土,这一举动耗尽了唐朝的财富。

这是回纥在中原参加的最后一次战争,但回纥人及其粟特盟友在长安的贸易与借贷活动变得越发重要。联姻继续将中原与草原维系到一起,这种联盟使回纥变得富裕,但也是为了使那些更具进攻性政策的回纥人不得不放弃动武的念头。在对洛阳的第二次劫掠之后,牟羽可汗移地健根据粟特人的建议,皈依了摩尼教。779年,唐代宗死,这些粟特谋士们煽动移地健进攻中原。移地健受到影响,接受了他们的建议,开始在这一年准许对中原进行大劫掠。移地健的堂弟顿莫贺反对这种改变,也对粟特人心怀不满。他杀死了移地健并自立为可汗,并将粟特人从朝廷中清除出去。中原给回纥贵族的巨额年俸会由于战争政策而岌岌可危,也会使回纥贵族失去重要的税收来源。直到回纥末年,他们所执行的仍然是榨取政策。

回纥不再在中原参战,但是中原对其力量的恐惧使得唐朝对草原的奉供有增无减。唐朝一直将小股回纥进攻看作大规模入侵的前奏。在中原的回纥及其粟特盟友从这种恐惧中得到好处,他们的罪行被免于处罚,因为唐朝害怕冒犯可汗。但是,汉人在780年认为由于移地健死了,回纥无暇他顾,因此杀死了大批准备从长安返回的回纥和粟特人,还抢走了10万匹绢。顿莫贺得到这消息,大为震怒,并要求偿付所欠马匹价值180万匹绢。唐朝同意用黄金与丝绢向回纥赔偿这一数目,这种榨取较之劫掠,收益更大,从而巩固了顿莫贺的地位。有观点认为,朝廷的这些负担通过对东南富饶地区征收的年赋来弥补,这大约是20万匹绢。787年,回纥请求并获得了新的联姻。这种联合在物资上耗费甚巨,有人计算数年之后的财富总计大约500万匹绢,尽管其他的官员认为花费的只是其中的一小部分。就算如此,包括通常边疆防御花费在内的物资支出还是占了年度政府收入的三分之一。[34]

尽管花费了这么多,在吐蕃的攻击下,回纥在草原上还是日益衰落下去。790—791年,他们试图协助唐朝保卫在北庭都护府之下的西域绿洲城镇。这一军事行动并未成功,这些市镇都沦陷了,而一直试图重新夺取这些市镇的军队也被击溃。这标志着回纥力量的衰落,紧随战败而来的则是回纥的内讧。他们的新可汗骨咄禄于795年掌权,使回纥的命运发生了转折。在骨咄禄于草原上采取军事行动以重新占据北庭时,他与中原的关系被搁置了大约十年,在这之后,双方才重建起了关系,而回纥使团也于805年再次来到中原。虽然回纥新的联姻要求首次遭到拒绝,但回纥继续施加压力。就在穆宗死前不久,唐朝于820年最终同意了这份代价高昂的请求。由于担心吐蕃的袭击以及边疆防御力量的衰落,唐朝被迫寻求与回纥保持良好关系。822年,回纥出兵帮助唐朝打击新叛军。由于劫掠洛阳的前车之鉴,唐朝减少了对回纥的援助,但还是不得不给回纥7万匹绢以让他们回去。

回纥帝国的最后十年所得到的丝绢供奉大为增加。马匹供应达到每匹换取55匹绢的创纪录水平。唐朝的记载指出丝绢的花费共购得10万匹马,而之前回纥通常售出1万匹马。阿拉伯旅行家塔米姆·伊本·巴赫尔(Tamim ibn Bahr)在他探访喀拉巴格什(Karabalghasun)时目睹了这些财富的流入,并报道称可汗每年从唐朝获得50万匹丝绢。[35]

从这些记载中可以归纳出一些类型。回纥了解与中原建立关系的重要性,并在突厥人失败后迅速取而代之。通过帮助唐朝镇压反叛,他们既保护了唐朝,同时又时刻威胁着它。唐朝所雇佣的少量回纥士兵对可汗来说是一项一本万利的买卖,而回纥对洛阳的两次劫掠则收益丰厚。从当时的直接援助开始,在之后的近75年间,回纥所做甚少,而他们获得的丝绢数量则日渐增多,这反映出唐朝迫切需要一个保护者。回纥的保护是两方面的,一方面挽救了唐朝,另一方面唐朝又担心回纥会反戈一击。回纥似乎已经将鄂尔浑作为其核心地带。他们从草原深处成功地榨取中原,而又没有让汉人有机会干涉游牧人的事务。

回纥人在组织草原帝国方面较突厥人要成功得多,尽管他们的征服地域并不是很大。这在很大程度上要归因于其汗庭的稳定性。突厥人尽管力量强大,但总是因为横向的继承争端而陷入内战。回纥通过采取一种直系继承方式从而避免了这一问题。这并不是说事情总是和平解决的,而是说贵族之间的争端并没有导致内战。与匈奴一样,回纥贵族保持着联合,并阻止了敌对部落分化他们的企图。

回纥帝国的政治组织大部分是他们所取代的突厥帝国的翻版,所出现的头衔与官职是相同的。这是一个帝国联盟,而在外交和对草原的秩序维持上采取的则是国家结构。在国家结构中,定居的粟特人成为文臣的重要组成部分,在回纥的远距离贸易以及在草原城市的行政管理方面,这或许是必需的。

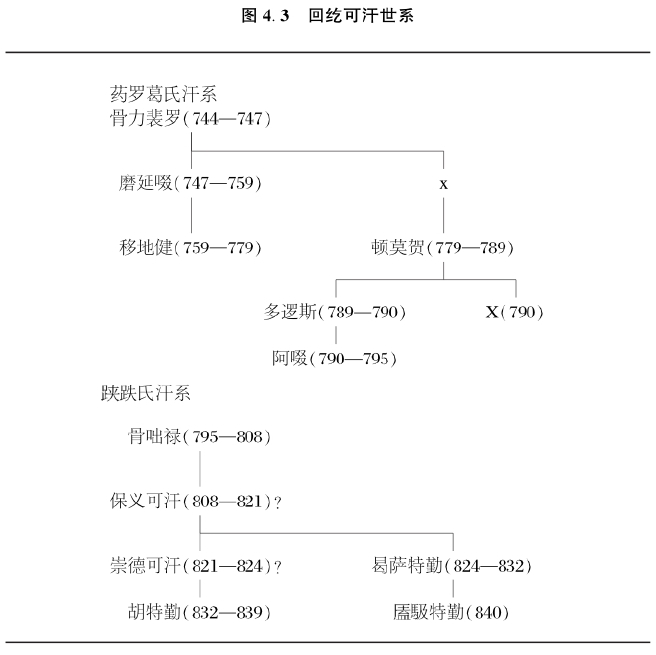

帝国的稳定性通过其政策得以体现。暗杀代替了内战而成为获取权力的一种方式,潜在继承者的数量被严格限制。图表4.3列出了两个回纥王朝世系的可汗。在汉文记载中,第一个王朝的可汗接替次序经常有所记载,而在第二个王朝中则只是偶尔提及。[36]

回纥继承的方式表明他们采取的是一种直系继承法则。权力和平地从骨力裴罗传到其子磨延啜,再到磨延啜的儿子移地健。779年,移地健试图改变回纥的政策并准备与中原交战。他的堂弟和宰相顿莫贺反对这一计划,谋杀了他的堂兄,自己掌权。在顿莫贺死后,可汗的头衔传到他的长子多逻斯,多逻斯不久之后被一位不知名的幼弟谋杀。回纥人拒绝接受这一篡位之举,将其杀死,立多逻斯幼子阿啜为可汗。阿啜死后没有继承人,汗位遂转到新朝手中。

按照突厥第一帝国和突厥第二帝国的情况,随着可汗的死亡,争夺权力的斗争遂爆发出来,并导致内战。回纥的情况是,政治的敌对经常导致在位的可汗被对手谋杀并取而代之。例如,顿莫贺杀死了他的堂哥移地健,移地健曾经在位二十年,为了巩固自己的权力,顿莫贺杀死了移地健一支所有的成员。尽管有这种暴力存在,但是贵族并没有分裂为军阀集团,帝国则依旧保持稳定。与之类似,在顿莫贺的儿子彼此争夺汗位时,帝国也没有发生分裂。尽管回纥之间的汗位争夺经常是充满血腥的,但是他们从未发生过内战,甚至是在795年的汗庭政变中也是如此。直到那时,所有的可汗都出自于药罗葛氏,但是在阿啜时期,实权掌握在一位回纥将领手中。他来自跌氏,是一位孤儿,后被一位有权势的族长收养。在阿啜死后,由于没有继承者,这位将军就被立为可汗。为防万一,他将阿啜所有的亲属都流放到了汉地。

可汗承继关系由于缺少谱系资料而不怎么清楚。在骨咄禄(795—808在位)和保义可汗(808—821在位)时期的休养生息之后,可汗的在位时间更短,也更充满血腥暴力。崇德可汗在位仅三年,就在824年死去。继承他的是幼弟曷萨特勤,曷萨特勤之后在832年被大臣所杀,由其从子胡特勤所取代(崇德可汗的儿子?)。839年,胡特勤发觉了反对他的密谋并处死了密谋者。作为报复,他的一位大臣随后与居处于唐朝边界东边的沙陀人联合,向可汗发起进攻。胡特勤被迫自杀,族人立馺特勤这位皇室成员成为可汗。馺特勤只统治了几年时间,在利用回纥乱势的黠戛斯袭击并洗劫都城之后,整个帝国终于在840年覆灭了。与之前的两个突厥帝国一样,当敌对的两支继承力量发生争斗进而削弱了国家的统一,并在敌对部落面前不堪一击时,回纥就走向了灭亡。

回纥最让人印象深刻的是它给草原所带来的文明程度。他们在一个永久性的城市中建立统治,有文字记载,在草原上保持着农业社区,并在宗教与统治方面与波斯世界的联系日益密切。尽管绝大多数草原帝国所遗留的只是伟大征服者的遗产,但回纥就算在失去其统治后,仍然保留了草原传统与文明的独一无二的混融。回纥传统成为游牧世界与周边文明之间的一座桥梁。四百年后的蒙古人在很大程度上仰赖回鹘谋士组织他们的政府。

在草原上筑城的观念并非源自回纥。匈奴曾经一度建立并废弃了城垣。突厥可汗默棘连曾打算建一座城池,但被说服放弃了。回纥在其帝国建立后不久就建造了都城喀拉巴格什。在9世纪30年代曾经得以一见的阿拉伯旅行家塔米姆·伊本·巴赫尔(Taminibn Bahr)将其描绘为一座巨大的市镇,并由十二扇铁门环绕构成一座大堡垒。它“人口众多且商铺林立”,乡野遍布着大量良田。[37]这座城市位于靠近鄂尔浑河的游牧国家核心地带,附近就是蒙古人后来建立的哈拉和林(Karakorum)。

由于城市与农业基础的联系是如此之强烈,以至于人们经常将回纥看作是过定居生活的,但事实或许并不如此。游牧帝国有能力将农民带到帝国腹地,在那里他们可以建立农田,但是为游牧民建立的城市并不是在日益发展的农业基础之外自然而然的产物。毋宁是,游牧民所建立的城市是受命建造的,这些城市作为朝贡财富的中心地位而得以维系。回纥从中原获得巨额丝织品和其他物品。他们需要一个地方来贮存这些物资、接纳商旅并控制朝政,通过筑城的方式,回纥人集中扮演着获利甚多的丝织品出口中间商的角色。城市周边所兴起的大片农田则是次要的,只是为了满足并维持国际贸易的需要。这种城市深嵌于蒙古地区,并不需要在经济上使用当地资源。与帝国联盟本身一样,城市的兴起是对中原经济加以榨取的结果。这是植株上的花朵,而这一植株的根在长安。一旦与中原的联系被摧毁,草原上的城市就无法长存,即使是当地农业也依赖回纥政府的稳定性。只有当游牧力量不再劫掠并毁坏农业区的时候,农业在蒙古地区才可能发展起来。一旦农业社区被摧毁,农业也就荡然无存了,因为当地没有剩余的农业人口可以迁移并加以重建。城市生活、农业生产和集中化的贸易全都仰仗回纥对草原控制的持久程度。

喀拉巴格什城市的模式并非汉式,而是粟特式的。回纥文明的延续很大程度上要归因于波斯组织模式在草原上的强大适应力。突厥第一帝国末期,波斯的影响在蒙古地区首次凸显出来,当时对颉利可汗的抱怨之一就是他大量使用了粟特官兵。在此之前,东部草原仅有的文明模式就是中原。由于深深植根于农业经济以及与游牧生活方式在一些方面格格不入,中原的组织模式从未在草原上生根发芽,波斯世界并没有在游牧民众与定居民众之间加以如此严格的区分。当地政府早就跟游牧民打过交道。他们与那些遍布各地的畜牧者以及那些当地村市有着密切的联系。确实,波斯世界的很大一部分一度被强大部落所建立的王朝所统治,月支曾经以这种方式统治着阿姆河地区。这一地区的生态环境允许他们保持一种游牧民的季节性迁徙习惯,同时又保持着与定居人口的密切联系。较之与农耕的中原地区截然两分的东部同胞们,西突厥人以类似方式维持着一种复杂得多的体系。

粟特人控制着西域的绿洲。他们以经商而出名,并在中原建立了商贸社团。传统的中原政府对待外贸的态度是消极的,因此从一开始,粟特人和其他的外来商人们就千方百计将他们自己与强大的游牧帝国联系在一起。游牧民的贸易优势迫使中原开市,他们从中获得了丝织品。外来的商人们随之也装扮成草原使团进行个人贸易。此外,这些商人还是所获取的丝织品以及在西方交易获得的其他商品的买主。游牧民还控制了连接波斯世界与中原的大部分地区,因此,为了进行商队贸易,就必须建立起与草原部落的良好关系。最终,粟特人将草原部落看成是盟友而非敌人,而且这些人自己也能成为官员,他们知道如何获得巨额利润。大家都将贸易视作是一项极为重要的资源。(https://www.daowen.com)

在第二次劫掠洛阳之后,粟特与回纥的联系变得非常密切。可汗被说服皈依粟特人所信奉的摩尼教,而他随后也确实采纳了这种宗教,将教士与大量粟特谋士带到草原。这些人将粟特字母引入回纥。摩尼教及其对素食与和平追求的强调对于游牧民来说或许是不合适的,但是真正严格的信仰只有在选择之后方可预期。就像这一时期前后采纳佛教一样,草原部落对这些世界宗教的兴趣经常与作为生活常态的战争与狩猎的实际接受态度相互调和。

在回纥中一直存在着反抗粟特影响的活动,这一活动以759年谋杀移地健而告终,但在一代人之后,粟特人的影响变得更大。粟特人从这种关系中获益巨大。他们与中原的贸易团队受到回纥的保护,回纥还给予他们以外交庇护。他们成为权势熏天的债主和丝织品大买主。波斯文化渗透到回纥精英之中,这些精英们已经找到了一种新的草原文化模式,这种模式比起从中原文化要更为灵活多变。

回纥转而信仰摩尼教,并在草原上建立起他们的城市,这种情况经常被推定为他们态度“软化”并受到其他游牧力量的伤害,但回纥的覆灭实际上与其城市密切相关,他们被黠戛斯击败不是因为兵力较之以前薄弱,而在于回纥人所从事的事业使其更易受到这种毁灭性攻击。在默棘连试图建造一座突厥城市的时候,暾欲谷认为这将使仰赖机动性的突厥国家限于危险境地。作为游牧力量,突厥人可以从容撤退,一旦他们必须守卫一个固定据点,就会被一网打尽。回纥意识到这种风险,匈奴曾经由于这些原因而放弃了建城。对任何游牧集团来说,固守防御将会招致危险。但是建城也有一些积极方面,一座城墙环绕的城市可以成为商品贸易的安全之所。一个游牧社会越是需要这类货物,就变得越不灵活,因此在某种程度上说,他们更易通过迁移而不是筑城防御的方式去保护财富。此外,有城墙的城市很少会遭到游牧力量的劫掠,这是因为游牧势力无法围困一座城市或者突破城墙。伟大的蒙古征服者用其对城墙防御的快速瓦解混淆了这一事实。在一开始,蒙古人无法攻占有城墙防卫的市镇,而只是在他们获得了有技术的穆斯林人和中原工匠之后才发展出这种攻城能力,这些人在蒙古人的监视之下展露才能。从消极方面来说,一座富裕的城市会成为其他游牧势力时刻惦记的目标。游牧帝国经常遭受一系列打击,必须加以重组,并慢慢恢复元气,一旦帝国的过多力量与财富积聚在一个城市中的话,这个城市的陷落对帝国而言就将是致命的。

回纥的财富过多,因为无法建立一个永久的设防都城,这就意味着回纥必须时时刻刻去保卫这些财富,而大量的敌对者正试图占据这些财富。虽然这些敌对者屡遭失败,但他们还是期望能够一举制胜。居住在北部的黠戛斯就是其中之一。他们从大约9世纪30年代开始就与回纥交战。840年,当喀拉巴格什陷于内乱时,黠戛斯利用这种形势,占领并洗劫了这座城市。回纥在草原上的力量遭受重创。一批贵族退却到西域绿洲,在那里,他们作为甘州回鹘(840—1028)和高昌回鹘(840—1209)的首领而自保。[38]尽管范围很小,但回纥的组织模式后来还是成为游牧与定居社会之间的一座桥梁。维吾尔(回纥)这一名称也拥有足够的威信,而成为如今中国西域绿洲民众的总的族群名称,这已经是回纥结束在草原的统治一千一百多年之后的事情了。

关键名称表

草原边疆地区的主要部落

柔然

于555年被其以前的“锻奴”突厥击溃

契丹

东北地区的游牧部落

受到突厥与汉人的进攻挤压

黠戛斯

发源于贝加尔湖地区的部落

840年攻陷回纥都城并毁灭了这一帝国未能建立起他们自己的帝国

突厥

突厥第一帝国(552—630年)

控制了从东北到里海的整个草原

突厥第二帝国(683—734年)

控制着蒙古高原地区

回纥

取代突厥人建立了新帝国(745—840年)

唐朝主要的军事盟友

关键性的部落人物

阿那瓌

柔然的末代可汗(519—552年)

颉利

突厥第一帝国的末代可汗(620—634年在位)

被唐军俘虏

室点密

与其兄土门共同建立了突厥第一帝国

掌管西部的突厥可汗(576年卒)

骨咄禄(颉跌利施可汗)

突厥第二帝国的创立者(680—692年在位)

阙特勤

在关于默啜继承人之争的第二次突厥内战中的胜利者

拥立其兄为毗伽可汗(716—734年在位)

默啜(迁善可汗)

突厥第二帝国可汗(692—716年在位)骨咄禄之弟,重新征服了西突厥

磨延啜

回纥可汗(747—759在位)

支援唐朝镇压安禄山叛乱木杆可汗(其名为燕都——译者注)东部的突厥可汗(554—572年在位)土门之子,增强突厥实力的军事统帅

土门(布民可汗)

与其弟室点密共同建立了突厥第一帝国

掌管东部的突厥可汗(553年卒)

佗钵可汗

西部的突厥可汗(576—603年在位)

室点密之子,第一次内战中的主要争位者

暾欲谷

为骨咄禄、默啜和阙特勤效力的军事将领

突厥第二帝国最有影响力的政治领袖

中国北部的外族王朝

北周(557—581年)

北齐(550—577年)

统治整个中国的本土王朝

隋(581—618)

唐(618—907)

关键的汉人

安禄山

有着粟特人血统的朝廷宠臣

在755年的反叛中几乎摧毁了唐朝

武则天

中国历史上唯一的一位女皇帝(660—705年)

降服了第二位突厥可汗

李世民(唐太宗)

唐朝第二位皇帝(626—649年)

在征服了突厥第一帝国之后的“天可汗”

隋炀帝

隋朝的第二位与末代皇帝(605—616年在位)所采取的军事行动导致了帝国的灭亡

唐玄宗

唐朝皇帝(713—756年在位)

与回纥建立起军事盟友与联姻关系

用丝织品犒劳游牧力量

【注释】

[1] 原文为“The First Turkish Empire,下文中作者亦有“突厥第二帝国”(The Second Turkish Empire)的说法,作者在这里所采用的是突厥史学家普列布兰克(Pulleyblank)的古突厥史三大政治单元的分期模式,对此,目前国内学术界尚有争议,此处仍据原文译出,下同。——译者注

[2] 对最初的两个突厥帝国历史记载于这一时期之后的中原王朝官史中,各部官史都包含了关于游牧力量的一个章节。突厥与北魏的后继者的关系以及柔然的结局可以参见《周书》、《北史》(99)以及《隋书》(84)。突厥与唐朝的关系在《旧唐书》(144)和《新唐书》(215)中有所记载。尽管这两种文献涉及的是同一时期,但每一部都有非常不同的材料。刘茂才的《东突厥史的汉文记载》( Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Os Türken (T’u küe))。将所有这些材料译成了德文资料

[3] 因其善锻铁而被柔然称为“锻奴”。——译者注

[4] 莫雷:《五代至北魏时期的吐谷浑》( Molè, The T’ u yü-hun from the Northern Wei to the Time of the Five Dynasties)。

[5] 或称设、察。——译者注

[6] 护雅夫:《古代突厥民族史研究》( Mori, Historical Studies of the Ancient Turkic Peoples)(日文写成,有英文摘要,第3—25页)。

[7] 《隋书》84:5a;艾克西迪: 《六世纪后半叶突厥与中原之间的贸易与战争关系》( Ecsedy, “Trade and war relations between the Turks and China in the second half of the 6th century”)以及《六世纪突厥帝国的部落与部落社会》(“Tribe and tribal society in the 6th century Turk empire”)。

[8] 弗莱彻:《蒙古人:生态与社会视角》(Fletcher, “The Mongols: ecological and social perspective,” p.17)。

[9] 《北史》99:6b-7a;庄延龄:《早期突厥人》(Parker, “The early Turks,” 25:2)。

[10] Goody, Succession to High Office, pp.35-36.

[11] 芮沃寿:《隋朝》(Wright, The Sui Dynasty, pp.187-194)。

[12] 芮沃寿:《隋朝》(Wright, The Sui Dynasty, pp.21-53)。

[13] 崔瑞德:《唐代统治阶层的组合》( Twitchett, “ The composition of the T’ ang ruling class,” pp.47-87)。

[14] 宾板桥:《唐朝的建立》(Bingham, The Founding of the T’ang Dynasty)。

[15] 《旧唐书》144A:1a 及以下几页;庄延龄:《早期突厥人》(Parker, “Early Turks,” 25:164)。

[16] 刘茂才:《东突厥史的汉人记载》(Liu Mau tasi, Geschichte der Ost Türken,pp.433-439)。

[17] 《旧唐书》144A:3a及以下几页;庄延龄:《早期突厥人》(Parker, “Early Turks,” 25:166)。

[18] 《新唐书》215A:5b及以下几页;庄延龄:《早期突厥人》(Parker, “Early Turks,” 24:238-239)。

[19] 基本上相当于一般所称的后突厥汗国。——译者注

[20] 普里察克:《罗斯国家的起源》( Pritsak, The Origin of Rus’, vol.1, pp.75-76), 翻译自阙特勤的回忆录。

[21] 关于这位王子武延秀的故事是非常有意思的。在突厥那里待了几年之后,他回到中原,并与突厥服饰及习俗一刀两断。他于708年娶了一位公主,但在710年死于一场宫廷政变。参见《剑桥中国隋唐史》(Cambridge History of China, vol.5, Sui and T’ang, p.317, 324, 335)。

[22] 特肯:《鄂尔浑突厥语法》(Tekin, Grammar, pp.261-262)。

[23] 此处译文参考了耿世民译:《突厥文碑铭译文》之《阙特勤碑》,转引自林幹:《突厥史》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2026年,第254页。——译者注

[24] 官号。——译者注

[25] 回纥国家的部落组成仍然是值得讨论的问题,参见浦立本:《对Toquz oghuz(九姓乌古斯)》(Pulleyblank, “Some remarks on the Toquz oghuz problem”)。问题的一些看法

[26] 特肯:《语法》(Tekin, Grammar, p.267)。

[27] 此处译文参考了耿世民译:《突厥文碑铭译文》之《阙特勤碑》,转引自林幹:《突厥史》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2026年,第259页。——译者注

[28] 回纥于788年更名为回鹘,但为保持其作为一个草原帝国的连续性,译者在文中基本统一称为“回纥”,惟在指称甘州回鹘和高昌回鹘时才称为“回鹘”。——译者注

[29] 蒲立本(Pulleyblank)论述了导致这次反叛的朝廷政治与边疆将领的背景(《安禄山叛乱的背景》(The Background of the Rebellion of An Lu shan))。这场战争被雷力(Levy)以及戴何都(Rotours)加以编年记述,参见雷力:《安禄山传》(Levy, Biography of A Lu shan)以及戴何都:《安禄山传》(Rotours, Histoire de Ngan Lou chan)。

[30] 汉文史籍中称为斡耳朵八里。——译者注

[31] 回纥与中原的关系在《旧唐书》194卷和《新唐书》217卷中有所记载。马克林:《唐代历史记》(Mackerras, The Uighur Empire)载中的回纥帝国一书除了将这两部史书中的记载逐字逐句翻译之外,还对其中的材料进行了细致的考辨。

[32] 《新唐书》217A:3b;马克林:《回纥帝国》(Mackerras, Uighur Empire, p.59)。

[33] 马克林:《中原与回纥的外交与贸易接触》(Mackerras, “Sino Uighur diplomatic and trade contacts”)。

[34] 《新唐书》219A:7b-8a,217A:11a,217B:1a;马克林:《回纥帝国》(Mackerras, Uighur Em-pire, pp.89-93, 113-115)。

[35] 米诺尔斯基:《世界境域志》(Minorski, Hudud al-’Alam “The Regions of the World”: A Persian Geography 372A.H.-982A.D.);马克林:《中原与回纥的外交与贸易接触》(Mackerras, “Sino Uighur diplomatic and trade contacts”)。

[36] 马克林:《回纥帝国》(Mackerras, Uighur Empire, pp.191-193)。

[37] 米诺斯基:《塔米姆·伊本·巴赫尔回纥游记》(Minorski, “Tamim ibn Bahr’s journey to the Uighurs,” p.283)。

[38] 皮克斯:《宋代初年(960—2026年)的甘州国鹘》(Pinks, Die Uiguren von Kan chou in der frühen Sung Zeit, 960—1028)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。