在北匈奴溃败之后,鲜卑控制北部草原,但是与匈奴相比,这个帝国几乎在各个方面的发展程度都差了一截,自身没有什么创新。从中原的视角看,鲜卑与汉朝曾长期打交道的匈奴相类似。然而在一些方面,鲜卑则大不相同,而这些不同之处对于他们与中原的关系有着深远的影响。与匈奴不同的是,鲜卑是一个跨部落统治下的松散联盟。在鲜卑的政治结构中,权力被授予众多小头领,只是偶尔在一位具有神性魅力的领袖统领下才能联合起来。这种局面曾发生于檀石槐(156—180年在位)时期,但是,就连他也未能将其权力加以组织化,因此他死之后,中央权威就荡然无存了。[1]

匈奴与鲜卑政治结构之所以存在突出不同之处,有两大根源。自从东胡瓦解之后,鲜卑就被匈奴统治。尽管鲜卑是乌桓这一汉朝所熟知部落的北部邻居,但西汉的历史学家对其一无所知。作为匈奴帝国的一部分,跨部落的领导权是单于及其二十四“万骑”的职责,鲜卑的领导权被限制在部落首领的层面。一些超部落的领导权在鲜卑被迫反抗匈奴霸权时才发展出来,但总体情况却并不这样。鲜卑通过在匈奴第二次内战中的胜利而获得自治。一旦帝国化的匈奴统治恢复之后,鲜卑所存在的政治组织就是一种小头领们的松散联盟。据汉朝记载,在公元120年的朝贡体系之中,有一百二十个这样的鲜卑小部落,而相比之下,匈奴统治下的整个草原上只有一二十个部落集团的名称曾出现在汉朝的报告中。这并不意味着匈奴帝国崩溃后新的部落繁衍出来,毋宁是说处理对外关系的权力掌握在小头领手中,而他们在先前只处理地方性事务。

即使在赢得了自由,且实力增强之后,鲜卑的政治结构仍然很松散。较之匈奴以及像乌孙和月支这样西迁的其他草原部落,鲜卑在政治统治方面有着非常不同的观念。这种东部的或者说东北地区少数民族的类型建立在平均主义的政治体系之上,而没有世袭继承或等级制的氏族结构,这与匈奴的等级化氏族、严格的等级制领导以及中央权威形成了鲜明对比。尽管东胡的基本政治结构没能记载下来,但在这一地区所有与东胡有渊源的部落都沿用了这种类型。汉朝对乌桓和鲜卑的记载表明他们有着共同的起源与语言,也有着类似的政治组织:

有勇健能理决斗讼者,推为大人,无世业相继。邑落各有小帅,数百千落自为一部。大人有所召呼,则刻木为信,虽无文字,而部众不敢违犯。氏姓无常,以大人健者名字为姓。大人以下,各自畜牧营产,不相徭役。……计谋从用妇人,唯斗战之事乃自决之。[2]

鲜卑处在这种缺乏组织化的状态之中,由于没有像之前的匈奴那样采取行动,故而无法从中原获取巨大利益。对于那些单枪匹马的小头领,汉朝能够不予理睬,甚至索性将他们驱逐出去,因为这些人对中原利益来说无足轻重。正是匈奴在西汉时期所拥有的统一的军队与外交压力,使得和亲奉供制度得以建立起来,从而获得了贸易特权,并最终确立了获利众多的朝贡体系。在匈奴操控这一体系时期,鲜卑的小头领们只能通过匈奴政府而参与其中,这阻碍了他们直接从中原受益。馈礼与贸易都被单于牢牢控制着,之后又将其再分配给草原部落。匈奴帝国的崩溃使乌桓与鲜卑有机会为自己牟利。朝贡体系从一个由单于掌控利益分配的封闭体系转变为一种任何朝觐汉廷的头领都能获得回报的开放体系。由于鲜卑的政治组织与匈奴显著不同,对于中原而言,双方形成了一种更具敌意的新型关系。

东汉于公元49年与鲜卑建立起了联系。五年之后,两位头领代表鲜卑各部朝见汉廷,并获得了回赠。不久之后,这些人以及其他鲜卑小头领们同意向北匈奴发起进攻,并向汉朝边境缴送匈奴首级,以获得巨额回报,这成为一桩有利可图的生意,鲜卑部众涌向辽东的市场,交换首级、获取礼物并与汉地商品进行贸易。东汉每年给鲜卑的奉供是2.7亿钱,几乎是提供给南匈奴数量的三倍。但这并不意味着鲜卑是这时期最强大的部落。直到公元87年为止,北匈奴尽管不再是朝贡体系的一部分,但仍然是草原上的主要力量。一直到公元130年,一些鲜卑部落仍然为匈奴提供军事服务。正是绵延不绝的内战,使鲜卑成为中原和南匈奴对抗北匈奴时颇有价值的战略盟友。

鲜卑自身统治的一盘散沙使汉廷的帮助变得代价高昂。假如汉朝要雇用鲜卑部众参战,就必须向数百位小头领提供礼物与奉供。在与匈奴打交道时,朝贡利益是一桩批发式买卖,因为单于代表了整个草原;而对鲜卑的奉供则是零碎买卖。由于汉朝政府不仅想以金钱换取边境和平,而且还要资助鲜卑以抗击北匈奴,故而这一花费也很高昂。

开放的朝贡体系趋向于维持并鼓励鲜卑的持续性分裂局面。一旦汉廷想要直接与拥有成百上千部众的头领打交道,任何一位小头领都会想,他为何要永久性地屈从于另一位统治者呢?鲜卑联盟通常是自愿结成的,并由一位选举出的首领加以领导,但这位首领并不垄断朝贡利益。这些头领们既缺乏在处理对外事务时对其名义上的属下的控制,也很少拥有内部权力,这种情况在这类事例中表现出来,即谋杀者通常会让血族加以裁决,这与将在和平时期决斗的任何人处以死刑的严格的匈奴法律相比,大相径庭。这种碎化的结构对于为战争所困扰的北匈奴部落首领来说,是很具吸引力的。在北匈奴失败之后,他们能轻易宣称自己是鲜卑人。由于鲜卑缺少任何强有力的跨部落政府组织,所以,这种自我宣示使北匈奴首领们从对南、北单于的义务中解放了出来,与此同时,也增强了其自身的独立性与权威。公元89年,大量部众从北匈奴叛归鲜卑,这阻碍了南单于对草原的统一。

明、章二世,保塞无事。和帝永元中……击破匈奴,北单于逃走,鲜卑因此转徙据其地。匈奴余种留者尚有十余万落,皆自号鲜卑,鲜卑由此渐盛。[3]

北匈奴的覆亡并不是鲜卑帝国崛起的结果。恰恰相反,北匈奴的灭亡使鲜卑力量得以强盛起来。

“以夷伐夷,国家之利。”

东汉于公元88年准许发动一次摧毁北匈奴的战役后,一位军官曾对汉廷如此建言。这场战争在军事上取得了胜利,但之后不久,就给中原带来了麻烦,因为它完全改变了草原上的力量平衡,而这种力量平衡使得游牧民族彼此间虎视眈眈,从而分散了对中原的注意力。战争的主要受益者是南单于,他曾经希望重新统一草原,但未能实现。与之相反,北匈奴的大部分都加入了鲜卑,在游牧民族之间形成了一种新的、不稳定的状态。那些已经投降或被南匈奴俘获的北匈奴人并不容易控制。这些人马上开始干预南匈奴的继承政治,并在公元93年劫掠中原。南单于在内战中一直得到汉朝的帮助,他麾下的部落是和平而合作的。通过采取内部边界战略,他在与北部的四十年战争中,获得了来自中原的物质财富以及军事援助。南单于对中原的重新敌视,标志着通过劫掠中原以及时和时战方式以增加汉朝给匈奴的利益的外部边界战略的复归。一旦内战结束,对于单于来说,与中原结盟的价值,就远逊于敲诈政策了。

鲜卑也公开与中原敌对。从汉朝朝贡体系中获得的巨大回报,为鲜卑在草原内战中确立起重要战略地位提供了条件。随着战争的结束,鲜卑失去了获益甚多的猎取匈奴首级的机会。此外,击败匈奴又提高了他们的地位,并增加了对汉朝贸易与奉供的需求。在给汉朝对南匈奴的一次袭击施以援手之后,鲜卑开始进行劫掠,先是公元97年将辽东劫掠一番,之后则在整个边疆地域横行肆虐。公元108年,汉朝提出了和平倡议,并扩大朝贡利益,这带来了短暂的和平,但“是后或降或畔,与匈奴、乌桓更相攻击”[5]。

鲜卑采取了由匈奴发展出来的外部边界战略:暴力劫掠并夺取战利品以震慑汉廷,时战时和以增加奉供和贸易,并拒绝占领汉地。然而,在政策的执行方面,两者有着明显的不同。匈奴单于将劫掠作为达成获益更多的新条约的一种方式,在劫掠之后,单于会派出使者进行和平呼吁。在汉朝提供了和约规定的利益后,劫掠的频率就会显著下降,从而在中原与匈奴之间维持数年的和平局面,直至战争最终爆发为止。而一旦鲜卑获得了权力,较之获取和约规定的利益,他们更依赖于劫掠所得,而且他们与中原的战争时间常多于和平时间。在公元167年左右,他们甚至拒绝了汉朝提出的基本保持和平的建议,这是匈奴从来不会做的。对于鲜卑来说,劫掠是极为重要的。

鲜卑之所以对中原采取更为暴力的政策,原因在于鲜卑内部缺乏强有力的中央统治,而且其政治结构也是一盘散沙。他们的最大头领拥有一个没什么继承性权力的非世袭头衔,这种地位的强弱与否大都取决于其所具有的个性。获得权力的最便捷方式则靠展示军事与政治才能,而一旦获得了最高权力,鲜卑统治者就会发现,保持统一的最好战略就是劫掠中原。这种劫掠行动为参与者提供了及时的物质回报,并有助于弥合内部分歧。鲜卑对中原的第一次袭击,就是由于需要将新近到来的匈奴人统一起来而发动的。除了采取军事行动,没有更好的办法。

对抗中原的战争也增强了那些组织并领导大规模袭击的首要头领的力量与重要性。在另一方面,和约似乎与其利益相冲突,这一点跟匈奴单于不一样,鲜卑首领对朝贡收益的再分配并没有垄断权。从鲜卑与汉廷相接触的那一刻开始,鲜卑的各个小头领就被准许与中原建立直接的联系,并在和平时期直接获得这些收益,这自然就削弱了大头领通过控制中原货物而强化权威的能力。然而,在战时,一位强有力的首领可以通过决定谁将参加最有利可图的劫掠,并用军事力量加以威胁,从而控制他的属下。因此,中原要求重开朝贡体系的倡议,被强有力的鲜卑首领拒绝了。鉴于朝贡收益增强了匈奴的中央权力,故而也对鲜卑产生了负面的影响。当鲜卑缺乏强有力的首领时,就最容易接受中原的和平倡议,而在檀石槐的二十年统治时期,他统一草原并成为鲜卑历史上最强有力的领袖,这一时期的鲜卑最具敌意。

檀石槐的崛起表明,在鲜卑的首领选举制度中,个人成就至关重要。檀石槐虽然是私生子,但在他年幼时,就在部众面前展现出强健体魄与非凡能力。公元156年,在他23岁时,被选为鲜卑的最高首领。在一年之内,他组织起对中原的一次大劫掠,而在这之后,他几乎每年都如法炮制,采取了一种有组织的深入抢劫并退回草原的战略。在公元177年的6个月中,檀石槐在整个汉朝边境发动了30次劫掠,在对中原每次劫掠的间隙,他还对其他的游牧部落发动攻击,最终,鲜卑控制了之前被冒顿统治的整个草原地域。

檀石槐将帝国组织为东部、西部与中部。每一个部落或部落联盟有自己的首领,他们效忠于檀石槐。这些地区有着类似于匈奴的帝国国家结构,在这种匈奴的国家结构中,各级王、骨都侯以及各级官员都效忠于单于,而不仅仅服从于他们当前的主人。

即使在权力达到顶峰时,檀石槐也从未试图去与中原商谈签订合约的事宜。他摧毁了所有派来进攻他的汉朝军队。

朝廷积患之,而不能制,遂遣使持印绶封檀石槐为王,欲与和亲。檀石槐不肯受,而寇抄滋甚。[6]

有利可图的朝贡收益有力地促使匈奴与汉朝订立和约,但当施用于鲜卑时,这项政策却失败了,因为汉朝并没有意识到,鲜卑的首领们只有仰赖战争方能维持自身权力。檀石槐以个人之力控制着鲜卑,胜战增强了他的卡理斯玛气质,并使试图挑战其至高无上地位的对手垂头丧气,毫无办法。在檀石槐于公元180年左右死去之后,这种政治体系的一盘散沙特征就凸显出来了。他的儿子直接宣称继承其父亲的位置,但却被一半的部落所抛弃。这些部落拒绝接受他儿子的领导,因此“自檀石槐死后,诸大人遂世相袭也”[7]。

在这一过程中,中原似乎已经从鲜卑政治中学到了一些东西。当另一位鲜卑首领轲比能获取权力之后,中原最终派出了一位刺客而不是一支军队或使节。轲比能于235年遇刺身亡,鲜卑也再次陷入分裂之中。

游牧民族的统一与中原的统一几乎同时完成,这并不是一种巧合。同样,中原经济的衰败及其分裂本不会影响到草原,却对草原产生了直接影响。一位游牧首领或许会凭借军事才能统一草原,但要保持草原帝国的完整,所需要的资源只有中原能够提供。匈奴的内战表明,当游牧民族被迫依靠他们自己的资源生存时,他们的大规模政治结构就会瓦解。即使是檀石槐的帝国,也需要通过持续性的对中原的劫掠以保持供给,而草原在他死后就四分五裂了。

在汉朝灭亡(约公元190年)之前的这一时期,游牧民族依靠一种内部或外部边界战略以攫取中原的财富。然而自公元190年起,草原上就再没有实现统一,直到华北再次走向稳定为止。这是由于游牧战略要求特定的前提条件方能有效地发挥作用:

(1)经济繁荣且人口众多的华北地区

(2)中原内部的一个行之有效的行政体系

(3)汉人文官主导的政府决策

这些条件只有在当中原统一、内部和平且在汉人统治之下时才达到最优状态。与中原历史中的分裂与统一相类似,草原上也有着类似的现象。

让我们考察这些前提条件,以使之更具确定性。

1.经济繁荣且人口众多的华北地区

游牧民族与中原的联系发生于北部边疆。通过对这一地区的劫掠,或者通过朝贡体系,游牧力量获取了财富,以支持自身帝国的发展。他们获得的货物是由汉朝的农民与手工艺人生产的。一旦华北的经济基础遭到破坏,且民众大量减少的话,游牧力量就无法获取这些剩余财富。在经过尝试之后,游牧民族不久就发现从被遗弃的村庄或饥寒交迫的民众那里根本捞不到什么东西。

2.中原内部的一个行之有效的行政体系

外部边界战略要求游牧民族不去占领汉人地域,因为这将暴露出他们人口方面的劣势。在整个汉代,匈奴及随后的鲜卑依靠中原获取所需物资。整个外部边界战略通过威胁或寻求中原的支持,以获取当地的财富,并将之奉送给游牧民族。即使是鲜卑那样的游牧民族也会间接依靠汉朝政府——因为除非汉人政府为被入侵地区提供援助,否则就没有足够物质资源以吸引这些游牧力量每年发动袭击。当中原统一时,游牧部族自然而然就受其管理,对于游牧民来说,他们既没有将劳力投入生产其所需的大量物品的观念,也不理解汉朝政府财政收支的内在机制。一旦帝国瓦解,中原统治者们就会自顾不暇,这会使边疆的寄生者失去援奥,财富之路顿然枯竭,数不清的威胁与劫掠使形势发生巨变。

3.汉人文官主导的政府

外部边界战略的成功,所依靠的是对游牧力量需求的可预见性的和适当的回应。中原政权与其向游牧民宣战,不如设法满足他们的需要。正像我们之前所注意到的,饱受儒家传统熏陶的文官们通常会反对进攻性的军事计划,因为这些军事行动会使国家陷于混乱,并且会导致商人与军人势力的发展。这些谋臣们宁愿采取守势,并对游牧力量施以恩惠,以避免草原上的战争。他们举出秦始皇和汉武帝发动战争的例子,认为这些糟糕的政策使中原难以真正统一或保持基本的和平。那些要求采取更为进攻性军事政策的支持者们,经常被批评压制了人口数量的增长,浪费了中原的财富,并使粗鄙之人肆意妄为。要维持一个稳定的政府,就必须避免所有这些事情,而假如稳定可以通过一种在朝贡体系包装之下的姑息政策加以维持的话,那么较之与其交战,给游牧力量金钱的战略要便宜而可行得多。因此,当游牧民向汉廷索求时,他们就能获得预期的结果,而那些汉朝之后建立的外族王朝,其政策与之截然不同,正如我们所见的,外族王朝的这些政策使游牧民造成了很大的困难。然而,由儒家学者书写的传统汉文史籍为我们展示了正统的管理模式,对于这些学者来说,外族王朝的历史仅仅提供了应该如何施政并执行对外政策的反面例子。

汉朝的灭亡经常被假想为像罗马帝国的灭亡一样,是野蛮人入侵的结果。两者相同之处是在之前统一帝国的废墟上,外族王朝建立起来了。然而,对于中原而言,这一假设并不充分。草原上的游牧民并没有扮演关键性角色,而且在随着秦朝崩溃、王莽覆灭或者东汉瓦解而来的中原内战中关涉甚少。叛乱本身是内部矛盾爆发的结果,但这些反叛发生在中原内部,而不是边疆地带。随着汉朝的崩溃,外族王朝直到公元300年左右才出现,而这已经是在中原各路军阀撕裂了中原统一局面一百多年之后的事情了。只有在这些军阀政权崩溃之后,“蛮夷”才进入了华北的部分区域。[8]

东汉王朝的覆亡始于公元184年爆发的黄巾起义,这是一起内部事件,主要集中于中原东部,并在那里得到了广泛的支持。[9]东汉政府应对不力,较之在边疆地区,这种情况对中原核心州郡的影响更大,因为东汉通常以奉供和贸易的形式向边疆地区提供资源,以阻止战乱的发生。官军镇压了反叛,但更多的反叛又爆发出来。不久之后,一些军事将领意识到这个王朝大势已去,而他们掌握了关键性的权力。他们对于皇室任命的职责漫不经心,逐渐变成了地方军阀。在汉灵帝于公元188年驾崩之后,东汉统治者只是军阀所拥立的傀儡。东汉名存实亡,最终于公元220年正式结束,开始了被称为三国的时期。

中原秩序的崩溃并没有为游牧民族带来利益。中原的内战摧毁了农业经济,留给这些游牧民的东西已经所剩无几。由黄巾起义所导致的混战使中原人口锐减。从东汉时期5600万人口的高点,到战后,仅有1/10的人生存下来。尽管这一叙述无疑有所夸张,但毫无疑问,在一代人的时间之内,中原遭受了一次巨大的经济与人口灾难。有着稳定政治秩序和繁荣局面的中原地区坠入政治混乱与贫困之中。像长安这样的昔日繁华都市如今一片荒芜。饥荒、疫病伴随着流寇席卷这块土地,甚至皇帝自己的宫廷有时候也要收集野生食粮以弥补食物的不足。这确实是一个黑暗时代,但造成这种局面的是汉人自己,而非蛮类。[10]

在黄巾起义爆发之后,鲜卑占据了草原地区,尽管在檀石槐公元180年死后不久,鲜卑就分裂为一些小的集团,彼此间争斗不息。南匈奴和乌桓都与汉朝政府有着密切的联系,他们在遭受了檀石槐的劫掠之后,作为中原与草原之间“保塞蛮夷”的能力受到削弱。在中原内部叛乱四起之后,汉朝政府将游牧力量既看成是一种对王朝的威胁,也视作一种重要的防御力量。这种矛盾性的态度,源于对游牧力量参与对中原总攻的恐惧,以及对王朝陷入危机时依靠外族边疆军队以图自救的期望态度。

基于这样的原因,较之中原的其他地区,北部边疆的情况要好得多。在鲜卑无法与汉朝合法进行贸易的时候,乌桓与匈奴却从直接援助中获益甚多,在那个时候,他们对劫掠并无兴趣。公元177年,一位官员抱怨说,边地变得如此松懈,以至于通常严禁的铁器被非法地卖给了鲜卑。确实,当鲜卑在之后作为雇佣军以对抗西部的羌人叛乱之时,他们索要大量的违禁物品。一旦条件并不如其所愿,他们就转而发动劫掠。[11]

中原核心地带的动荡使得西北边疆的重要性大增。那一地区的繁荣是被奉供支撑起来的。奉供的开支浩大,还必须在饱受叛乱之苦的中原州郡抽税加以资助。一旦中央政府无法获得奉供以满足边地之需,地方官员们就会倾其当地所有,以维持和平局面。因此,就在中原饱受饥荒之时,边疆地区的物资依然略有剩余,并开始吸引移民前来。这一景象在刘虞治下的位于东北边疆的幽州就表现得很明显,他着力整顿当地的经济,并以此应对南部连绵不断的战乱。

先是,幽部应接荒外,资费甚广,岁常割青、冀赋调二亿有余以足之。时处处断绝,委输不至,而虞敝衣绳屦,食无兼肉,务存宽政,劝督农桑,开上谷胡市之利,通渔阳盐铁之饶,民悦年登,谷石三十,青、徐士庶避难归虞者百馀万口,虞皆收视温恤,为安立生业,流民皆忘其迁徙焉。[12]

游牧力量秉持其一贯的政策,从一开始就置身内战之外。然而,匈奴和乌桓曾多次为东汉政府出兵相助,而鲜卑也被非正式地征召过。在形势日迫之时,汉朝就被迫向大量不可靠的部落寻求军事援助。例如,当公元184年西北边境的凉州爆发叛乱之时,汉朝就派遣了三千乌桓人到当地作战。这些军队无法通过长途供应获得充足补给,于是他们就对冀州大掳一番。公元188年,汉廷转而请求匈奴派军队参加中原中部地区的战争,但随着单于试图征收更高的赋税,匈奴人就“惧其需索永无宁日”,于是,他们杀死单于,并让他的儿子即位。在这些反叛之后,匈奴与乌桓首领都开始与北部的敌对军阀们进行谈判。[13]

在边疆关系方面,在大多数汉人军阀对游牧力量所持的看法当中,最常见的是将游牧力量视为粗鄙落后的合作者。从理论上来看,游牧力量也许在其政治统治区内已经建立了自己的联盟,但在实践上,他们甘当次要性的角色,因为他们寻求与那些可以作为新庇主的强大的边疆首领结盟,而作为回报,这些边疆首领向游牧力量提供奢侈品、粮食以及工艺品,而这些东西,之前是由中央政府提供的。这种态度,可以追溯至古已有之的外部边界战略,这种战略使游牧力量有意避免得到定居政府的信任。军阀们需要这些游牧力量所能集结起的所有军事力量,尤其是行动迅捷的骑兵,这些军阀们也更乐意提供丰厚的酬金。

随着战事的发展,乌桓、匈奴与一位重要的边地军阀袁绍结成同盟。袁绍与游牧首领们早有交情,而且他也利用这种关系成功地组建起军队。袁绍的主要对手曹操,控制着已成为傀儡的东汉朝廷。双方都意识到,与游牧力量的联盟将会改变华北地区战争中的力量平衡。但是,随着公元203年袁绍的去世,他的军队被其家族所瓜分,这严重地削弱了袁氏家族的政治地位。

乌桓对于袁氏家族来说至关重要,因此,曹操想方设法使他们保持中立。当乌桓集合起五千骑兵准备支援袁绍军队时,曹操派遣一位使者到乌桓王那里,试图让他明白这种支持是不明智的。在与曹操的使臣正式见面之后,乌桓首领苏仆延让这位使臣解释中原的群雄逐鹿态势,并说道:

昔袁公言受天子之命,假我为单于;今曹公复言当更白天子,假我真单于;辽东复持印绶来。如此,谁当为正?[14]

当汉帝及其玉玺在诸军阀间颠沛流离时,新的头衔的合法性问题就变得饱受争议了,但对边疆部落来说,这种天授权力之事甚为神奇。乌桓想知道,为什么他们的首领会被汉朝政府两次宣布为单于?曹操的使臣对此早有准备,尽管这一问题很复杂,但这位使臣还是回答了印绶的问题。他声称,袁绍的封授是无效的,由于考虑到乌桓的重要性,曹操为他们的首领授予合适的头衔。从辽东来的使臣(公孙氏的代表)没有为任何人封授,曹操的使臣声称这只是一个“劣衔”。辽东的使臣对这一污蔑反唇相讥,曹操的使臣试图将其斩杀。苏仆延加以干涉,以阻止残杀,随后,他知道了曹操的真实意思:“告之孰胜孰负,当谋自处之道。”苏仆延被这话惊住了,这位乌桓首领暂时解散了他聚拢起来的军队。[15]

这一事件更清楚地表明,摇摇欲坠的东汉政权一片混乱,而中原对外关系的特征也正在发生着变化。那些秉持儒家传统的文臣们,在他们控制朝政之时,对维持与外族的适当礼节以表明汉朝文明的先进性而沾沾自喜,而那些新的军阀则是非同寻常的才干之人,常言称,“才胜于德”。至少可以说,在众目睽睽之下要砍掉另一位使节的脑袋是缺乏教养的表现。同样明显的是,苏仆延被授予“单于”称号,这是一个匈奴头衔而非汉朝官衔。为获得乌桓支持而进行的其他竞争则超越了东汉“以夷攻夷”的政策。夷狄的支持如今被用来帮助汉人打击其他汉人。

曹操意识到,乌桓是袁绍的军事保障。为了消除这种威胁,曹操于公元207年征伐乌桓,计划将其驱赶到北方。这是一次冒险行动,因为曹操的轻骑兵仰赖的是进攻的速度与出其不意,这样方能将游牧部众一举拿下。他的高级谋臣警告称,行动一旦失败,这支孤军将全军覆没。由于曹操的攻击过早暴露,遂与乌桓在白狼山展开血战,游牧力量遭受重创,蹋顿及其他一些首领被杀,而曹操则将剩下的乌桓并入军队中。他还控制了之前为袁绍所掌控的大批汉人家族。袁绍集团的力量瓦解了,袁氏首领逃亡到辽东,公孙氏将其首级作为礼物献给了曹操。当时,游牧力量在北方的战争中一度处于劣势。[16]

这一时期的军阀为游牧力量展现了汉人新首领的形象,这些人野心勃勃,较之处理民事,他们更看重军政。这些军阀是领兵出征的沙场骁将。从这种角度来看,他们更像草原上的部落首领,希望扮演一种积极的领导角色,而不是成为那些极少出宫且仰赖官员执行政策的传统的汉朝皇帝。尽管乌桓的战术不时威胁着边疆安全,但曹操对他们的攻击仍违背了中原的传统军事思想。他强调出其不意、急行军并择机对敌发起进攻,也采取与游牧力量自身相同的战术。与游牧族长相比,像曹操那样的军阀可以说是更大的冒险者。一些游牧首领将命运寄托在一场胜负未定的血战之上,但最终可以用战略撤退得以脱身。曹操后来也承认,他在远离中原边界作战,对自己和国家来说都是鲁莽的冒险。这种看法表明,较之秦朝以来的任何时期,游牧力量对汉人首领来说变得更危险了。在这些混乱无序的时期,汉人军阀与游牧部落首领之间的差异正在变小。两个世界之间的交流曾经一度非常直接,而且也建立在相似的军事实力及经济扩张原则基础之上。

曹操控制华北之后,他对匈奴和乌桓加强了管理。公元216年,他注意到了来自匈奴的新威胁:

初,南匈奴久居塞内,与编户大同而不输贡赋。议者恐其户口滋蔓,浸难禁制,宜豫为之防。[17]

曹操的解决之道则是采取一种间接统治政策。单于作为人质留在朝中,而由他的弟弟左贤王处理当地事务。这些部落被进一步划分为五部分,各立其部落首领为帅,选汉人为司马加以监督。

这种政策之所以能够执行,是因为匈奴已经具有一种根深蒂固的世袭统治的体系,也具有确定的继承方式。通过将单于纳为人质、分割部落以及每年为单于及其他匈奴贵族提供丝帛、金钱以及粮食的方式,曹操的魏政权希望能够以尽可能小的代价控制匈奴。随后,他还利用匈奴对中原的忠诚以及部落军队为自己征战沙场。当然,匈奴早在之前就已经不再是草原上最强大的力量了,只不过是边地上的部落而已。然而,不管是匈奴的核心部落,还是其帝国组织,都还存在着。这种情况,以及他们处于汉地的事实,使他们始终关注着中原的一举一动。其他部众都没有能够追溯到秦代的绵延不绝的统治世系,而匈奴从失败中崛起的能力也令人惊异。

曹操对待乌桓的政策却大不相同。与匈奴不同,乌桓缺少一种世袭统治的传统,容易走向分裂。例如,在公元216年,代郡乌桓分为三部,各部族长皆自称“单于”。他们造成了不少的麻烦,直到经验丰富的边疆官员裴潜到来后,形势才有所改观。裴潜拒绝用兵征讨,他用政治谋略使边疆安宁下来,较之用匈奴自身发展出来的政治组织掌控匈奴,这是一项更为复杂的工程,需要采用非凡技艺来抚绥众多小首领。裴潜特别警告称,政策上的摇摆不定,诸如“既弛又将摄之以法”,都会引起反叛。他的下任碌碌无为,使东北陷入战乱之中。曹操之子曹彰随后于218年率军击败乌桓,并摧毁了其残余势力。

在乌桓瓦解的过程中,出现了一位新的且强有力的鲜卑族长——轲比能。通常,鲜卑诸部往往分散而居,并不联合在一起,但由于轲比能的领地紧邻边界,在中原看来,他就成了最著名的首领。由于害怕曹魏军队的声威,轲比能与曹魏商谈建立商贸关系事宜,而曹魏也正需要马匹以为南征作准备。公元222年,三千鲜卑部众携七万牛马到边关进行贸易。曹魏还想避免与其他鲜卑部落发生摩擦,因此给他们所有首领以王的封号。[18]

从鲜卑与中原的关系看,与鲜卑发生摩擦也许是不可避免的。曹魏利用鲜卑部落首领控制北部边疆,并不时在各部之间转换敌友关系,这些政策造成了紧张局势,使曹魏王朝卷入部落争斗之中。例如,在公元233年,轲比能挑动其中的一个部落反叛,并北投到他那里。曹魏军队追击至草原,却落败而归。这次失败使所有边地鲜卑部落都投到了轲比能处,他们转而袭击之前曾驻守的各个地区。曹魏军主力仓促开往边界,但轲比能却北遁至戈壁沙漠中,避免与曹魏军队交战。

最终,由于鲜卑族长们拒绝接受轲比能的权威,这一联盟瓦解了。在给鲜卑族长巨额馈礼之后,曹魏欢迎他们归来,这些边疆守卫者们回到了他们不久前曾掳掠过的各州郡。曹魏担心,一旦轲比能的势力强大之后,自己就会失去对边疆的控制。基于对鲜卑政治结构的洞察,曹魏不再向草原派兵。相反,曹魏展开了暗杀行动;轲比能于公元235年被刺死,鲜卑分裂为彼此敌对的部落。跟忠于单于世系的匈奴不同,鲜卑统治者的权力是依靠个人能力及神性魅力获取的,因此,在轲比能死后,他的追随者们就如鸟兽散了。

当面对一个强大而统一的中原政权时,鲜卑各部之间的不统一成为一种明显的劣势。在那些时期,小部落要么接受草原上的中心权威的领导,要么投归中原。独立的边地国家在双方的压制下无法自存。然而,小规模的鲜卑政治组织此时已经成为一种资本,因为在三国时期,虚弱的中原已经无法掌控其自身边疆。小部落与中原讨价还价,它们散处边疆各地,并首次开始担负起管理职责。关于其成因,我们将在下面的部分加以探究。沿北部边疆分布的这些新的混合型国家成为外族王朝的温床,而这些外族王朝将在之后的三百年中统治整个华北地区,并使游牧力量与中原之间的关系发生重大的转变。

系统性的崩溃:十六国时期

十六国时期(公元301—439年)是中原与北邻关系的转折期,因为在这一时期,外族王朝首次在华北建立国家政权。然而,这一时期通常也是研究中最被忽略的时期之一,因为除了在汉朝和唐朝这两个中国最荣耀时期的落幕与初升之间的漫漫长夜之外,这些“蛮夷”之国并没有给汉人学者们留下什么深刻印象。这种偏见是多方面的,但是,通过其中涉及的相当真实的问题,我试图对看似无穷无尽的中原外族王朝及其内在冲突的问题提出一个分析性框架。进行这种分析的主要条件在于,以外族王朝自身的观念去思考外族王朝本身,而不是从汉文术语中得出有偏差性的看法。在这一混乱时期,出现了一种新的政治结构,与中央草原的部落联盟非常不同。这是一种二元化的组织形式,在单一国家之内,这种组织形式既适用于部落组织,也适用于汉式管理体系。尽管在这一时期这种组织形式并未发育完全,但它成为随后出现的更为强大的外族王朝所运用的模式,比如在唐朝灭亡之后建立的契丹辽国和女真金国,以及在明朝覆灭之后入主中原的清朝。[19]

对于汉朝的灭亡,传统的看法普遍认为,这是由于对边疆施压的游牧民的横行肆虐所致。这种观点将边地部落描绘成在开始征服战争以建立对华北的直接统治之前,等待中原防御出现漏洞,然后伺机而动,一举成功。由于政治上的无所作为,在汉朝灭亡与第一批外族征服者到来之间的一百年给人以一种因果直接转换的印象。然而,我们之前也注意到,在导致三国割据的内战中,游牧力量也没有成为主角。

随着汉朝的分崩离析,游牧力量成为新的庇主。他们不想去统治中原,尽管像匈奴那样的部落自东汉中期以来就已经生活在中原边界之内了。在三国时期,魏国取代汉朝,成为贸易物资及直接援助的来源。魏国对边界内生活的部落民众进行间接统治,并为那些无法掌控的游牧力量提供大量奉供及贸易机会,以试图维持中原的边疆安全。在中原发生政变并于公元265年建立(西)晋朝后,在北方并未激起多少波澜,新王朝在当地依然维持着魏国的旧政策。确实,匈奴单于出席登基大典被看成一项标志性的荣誉,对他来说,尽管自己是蛮夷,却是参加者当中唯一一个从汉朝开国以来世系未曾中断过的。

公元280年,晋军攻灭南方的吴国,在东汉灭亡之后第一次统一了整个中国。但晋朝的内部问题使其从这一辉煌顶点陡然衰落。最棘手的问题是在国家统一之后试图解散众多军事力量所致。士兵们发现他们自己失业了,于是一些人就将武器卖给了边地部落。更重要的是,在各郡县的众多晋朝王公拒绝裁撤其个人军队。

尽管晋朝内部边疆仍然相当稳固,但暗地里却危机重重。在一定程度的汉式管理之下,外族集团居住在华北的大片地区上。长安故都周围的关中地区,氐人日渐增多。太原周边地区则有匈奴十九部,他们在中原边界内依旧保持自身政治组织与生活方式。在东北地区,沿东北边疆两侧散居着大批鲜卑部落,其中包括拓跋氏、宇文氏、段氏、秃发、乞伏以及慕容氏。在甘肃至西域一带的西北地区,则居住着不同族源的操着多种语言的人口。

鲜卑是最活跃的敌人。他们不再是纯粹的游牧者,已经攫取了东北边疆外部的土地,并在此管理着农民,建立起市镇。公元281年,他们对中原发动了一次大规模袭击,但在次年被晋军击退。在之后不久,鲜卑二十九部同意与中原保持和平局面,但鲜卑中的独立集团仍然会乘机劫掠边疆。

匈奴还对中原保持着一种潜在的威胁,这是因为曹魏于公元216年的整顿并不见成效。将单于控为人质只会增强地方首领的力量。公元251年,一位晋朝官员指出:

以单于在内,万里顺轨。今单于之尊日疏,外土之威寖重,则胡虏不可不深备也。……离国弱寇,追录旧勋,此御边长计也。[20]

最终,最能保护晋朝安全的是这一王朝的庇主地位。由于中原可以为边疆提供馈礼,并与之进行贸易,因此游牧部落就试图去榨取这一王朝的资源,而不会试图摧毁这一王朝。

从大约公元292年开始,西晋就因内部纷争而逐步瓦解。朝中各集团用暗杀行动来清除对手。诸王开始争夺权力,并与边疆部落相交通,以获得支持。这场内乱持续了十年之久,到大约公元300年左右,在血腥屠杀之后,晋室最终分崩离析。除了支持一位汉人军阀外,匈奴还于公元304年发动反叛,并建立自己的政权。

匈奴之所以决定放弃他们五百年来秉持的战略,是两方面因素共同作用的结果。首先,随着西晋在内战中瓦解,这些汉朝的继承者显然已经无法成为可靠的庇主以满足游牧力量的需要。其次,魏晋将单于当作朝廷人质的政策塑造了一种汉化了的新类型匈奴首领,这些首领野心勃勃,准备自己统治中原。

匈奴单于刘渊是皇族成员、冒顿后裔。作为晋廷的一位人质,他接受过汉式经典教育。匈奴皇族长期用“刘”为姓,而这也是汉朝皇室的姓氏。在他们自己的历史中,匈奴单于会不时地声称,由于与旧皇族的姻亲关系,较之魏晋的篡位者,他们实际上更应继承皇位。在刘渊建立汉政权(后改称“赵”)后,拥有五万军队的他成为可怕的敌人。匈奴再次成为革新者。如果说华北出现一位外族统治者的话,那么应该开始于匈奴单于。

为什么匈奴在中原建立起第一个外族政权?为什么这个政权如此短命?理解这两个问题显得非常重要。在之前,汉朝与匈奴的关系相当容易理解,这是因为双方形成了一个两极化世界。边缘地带要么成为汉朝的一部分,要么成为匈奴的一部分,两者代表着相反的经济与社会类型。我们在之前已经表明,在草原的统一与中原的统一之间存在着紧密的关联,而后者又促进了前者的实现。当一方的统一崩溃后,另一方的统一也随之瓦解。在这些混乱时期,那些之前曾在草原和中原之间寻找靠山的边地部众,如今有机会自主发展。基于其历史背景与所处方位,他们的发展有着不同的路径。

边疆王朝的发展周期

外族王朝的兴替并不是偶发冲突的结果,而是由社会政治继承体系所造成的。在这一过程中,从不太稳定状态向更为稳定的状态一步步发展而来,但是每一个征服王朝都为其自身兴替埋下了伏笔。对于之后在边疆史中反复出现的这种周期律,下面简要地勾勒一下:

(1)在中原的内部秩序崩溃之后,边疆民众就乘机从中部草原迁徙至中原地域,就像匈奴一样,在建立起帝国联盟的同时,还保持着强大的军事实力。他们以占据优势的军事组织清除了华北地区的对手,由于他们通常会避免占领汉地而更愿意敲诈那些现存的王朝,因此他们在统治定居民众方面的管理经验很少。这种王朝能够实现征服,却无法有效加以管理。

(2)这些军事王朝,尽管通常强而有力,但常常旋起旋灭,并被那些更为复杂的边疆国家取代,这些边疆国家发展出一种将部落军队与汉式官僚体制结合在一起的政体。这种发展在几代人的时间内完成,而且在东北或甘肃这样的边缘地区出现,这些地区在地理上处于孤立状态,并未成为那些试图控制华北的敌对国家间的持久交战之地。这些“东北王朝”由众多鲜卑部落所建立,并不是像军事化的匈奴国家那样的肉食者,而是腐食者。他们有足够的力量抗击入侵,但在征服南方军阀力量方面却少有胜算。只有在匈奴帝国由于组织不力而崩溃后,东北游牧力量才开始登上历史舞台。

(3)第一批东北王朝在混乱时期的最初阶段能够生存下来,因为这些王朝组织严密,而且在政策上具有保守性。然而,一旦控制了华北的领土之后,这种保守性就成为一种累赘。他们的军事力量与官僚体制过于庞大,除了对外扩张之外,无法以有限的领土加以维持,而这类王朝却无法征服华北那些既存的国家,最终,自身也成为致命危机的受害者,大大削弱了其防御能力。这就为新王朝的建立提供了契机,而新王朝是由最初那个东北王朝的边地附庸所建立的。靠着军事蛮力,他们入侵并摧毁了统治王朝的高层,小心翼翼地保持了其二元化的军事政治组织机构。确实,他们也经常会以采取进攻性的扩张政策、允诺增加财富及新的工作机会的方式而得到那些旧朝官员的支持。在这第三波入侵中,最强大的外族王朝得以迅速将统治拓展到整个华北,然而,他们还是会步前两类王朝的后尘。他们无法靠自己的力量创建起二元化体制。

与不同发展水平相对应的这些情况发生在边疆的转折期。位于核心地位的草原部落已经建立军事组织。在既有的草原部落首领的领导下,通过将部落统合为部落联盟,这些草原部落可以迅速地联合起来,并将大军投入战场。在游牧时代,他们是最强有力的权力竞争者。游牧历史遗产使这些草原部落在攻取薄弱据点时易如反掌,他们通过劫掠加以补给,并设法击溃对手,而不只满足于将其逼退。在这种情况下,行政管理是一种事后才考虑的事情。

在这些地区发展起来的更为复杂的国家远离冲突的主要地域,在一块单独的地域下,更有可能将汉人和部落民统合起来。在这些地区,统治者们通过具体实践,知道如何在小范围内组织并运作一种二元化的体系,这样,政策上的小小失误就不会造成致命后果。这种发展最后取得成效的地区是位于辽河流域的东北边疆地区。在这里,在一个规模适度的王国中,辽西草原的游牧民、辽东半岛的汉人农民与城镇以及居住在辽河源头的森林民众都被囊括到一个单一国家政体之中。甘肃西北的河西走廊地区也为混合国家的发展提供了类似的区域,这种混合国家将绿洲农民、草原部落以及汉人移民都囊括在内。然而,位于西北地区的国家政权由于过于偏远,因而无法轻易占据汉人核心地带,在历史上的重要性就不那么大。东北边疆紧邻人口众多的华北平原,有近水楼台之利。一旦东北地区的军队进入中原核心地带,他们的补给资源就在旁边。第三类王朝从对手那里获取了权力,却没有发展出自身的政治组织。颇具讽刺意味的是,这类政权非常落后的状况促使他们全盘采纳了对手的政治与军事结构,而之前并不是必需的。

匈奴在一系列军事行动中击溃了西晋。最为突出的则是311年洛阳的陷落及晋帝被俘。洛阳的沦陷带来了巨大的损失,繁华的都市化为一片废墟,都城及皇帝也首次被外族掌控。匈奴一开始将皇帝当作仆役,由于担心皇帝可能会成为反抗外族计划的焦点,不久就将他处死了。公元316年,长安城及第二位晋帝也落入匈奴之手,这位皇帝的命运也跟上一位没什么两样。除了西北的凉国以及东北的鲜卑之外,匈奴控制了整个华北地区。晋朝皇室及众多汉人官僚南渡偏安。到公元325年,汉人上层的百分之六七十都南迁了。[21]他们继续宣称自己是中国唯一的合法统治者,这段时期史称东晋。

匈奴的征服范围很大,但其国家结构并不像军事组织那般成熟高效。几乎从一开始,他们在征服中原的方式上就产生了分歧。一派主张建立汉式政府机构,另一派则要求以尽可能少的管理机构对中原加以粗放的统治。这一争论的根源在于,一旦中原防御崩溃之后,采取外部边界战略是否有利可图?

匈奴单于刘渊(公元304—310年在位)曾在晋廷受过教育,晋朝的政府机构也成为他的新王朝的模本。最终,他在位于平城(应为平阳——译者注)的都城复制了晋廷的结构。刘渊似乎相信,在自立为汉式的皇帝后,就能得到汉人官僚的拥护。不管怎样,他的朝廷是稳定的核心,吸引了不少难民前来,其中包括那些仓惶逃往中原其他地方的官僚。刘渊通过单于身份控制部众。刘渊既有经验也有魅力去扮演这种双重角色,但他的儿子及继承者刘聪(公元310—318年在位)却没法办到。尽管匈奴的征服行动在他统治期间达到顶峰,但晋朝的模式在组织这种国家方面却捉襟见肘。

汉式国家的建立在匈奴中并不常见。尽管从表面上看,单于和皇帝的地位很相似,但从根本上说,两者是非常不同的。皇帝宣称要统治天下万物,而单于则是部落体系中的至高无上者,在这个体系中,部众的福祉是单于不可推卸的职责。对匈奴来说,任用汉官的汉式朝廷既没有用处,对部落的特权来说也是一种威胁。这种反对之声在石勒这位有着强烈守旧印迹的匈奴首领身上体现了出来。

石勒的人生大幕是从他逃开汉人的追捕并成为一名江洋大盗开始拉开的。只要耐得住时间,有能力之人就很容易在刘渊领导之下跃上将帅之位。刘渊在中原的征服政策是为了完整地保护民众,着眼于未来发展。石勒的军事行动则完全废弃了这种想法,他是一位传统的外部边界战略的倡导者,主张采用极端暴力方式,用劫掠来回馈那些追随者,并通过对当地民众的敲诈勒索以供养军队。公元310年,他横扫中原,一路烧杀抢掠,据称杀死了十万余汉人。他杀死了俘虏的晋朝宗室四十八王,第二年征服洛阳的过程中,他又一手摧毁了这座城市。石勒于公元314—315年发动的进一步军事行动涉及范围更广,但像其祖先一样,他选择了从当地撤退而非防御这些地区。

石勒的做法是草原上常见的。他成功地聚拢从刘聪那里逃奔来的众多追随者。刘聪发现自己很难与石勒对抗,因为他关心的是保持中原长久的生产力,而石勒则只关心近期收益。假如华北落入石勒手中而成为游牧地的话,对匈奴马匹来说就太合适不过了。石勒对战争的传统看法有着很大的吸引力。刘聪的统治不久之后大体上局限在中原西部。石勒对是否清除竞争对手并建立自己的王朝犹豫不决,这是因为石勒并不是匈奴皇室的一员,而是来自于匈奴联盟的西部部落——羯。与乌孙一样,他们被描述为浓须亮发的人。[22]在五百多年的时间里,匈奴的领导权一直掌握在冒顿后裔手中。但建立起汉式朝廷之后,前赵(汉)统治者弱化了部落首领的权力,从而使他们自己容易受到来自诸如石勒这类人的挑战。虽然石勒掌握大权,但他对取代旧的统治世系仍然小心翼翼。

在刘聪于公元319年去世后,石勒首次拒绝承认刘曜继位,随后建立自己的后赵政权。十年后,他吞并了刘曜的地盘,随后又将可找到的刘氏成员诛杀殆尽,以免留下后患。

石勒的胜利使匈奴在中原建立稳固统治的任何机会一去不复返。匈奴的军事力量使得他们所向披靡,但是他们采取破坏性劫掠及忽略行政管理的做法却成为一个致命失误。刘渊已经发现建立政府组织的必要性,却无法创建一个将必要的官僚体系与其部落军队统合在一起的单一国家。像石勒那样的对手所关心的只是国家中部落那部分的支持。石勒之死导致了一场大争斗,石虎(公元334—349年在位)最终胜出。石虎态度上跟他的先祖很相似,华北的大部分地区都掌握在他手中,对此加以管理成为一个亟待解决的问题。石虎派出大军作战,令整个中原惶惶不安。然而,后赵的成功无法再仰赖外部边界战略,因为这种战略需要一个中间政权来统治中原。中原内战依旧绵延不断,匈奴的征服行动已经摧毁了这些中间政权。由于扫除了这些政权,游牧力量的敲诈战略已经无法再得到收益。

为了能继续统治中原,石虎不得不考虑行政管理的问题。他既不相信那些成为其政策牺牲品的汉人,也不相信部落组织能够有效地完成这项任务。他所采取的措施是雇佣外族人:这些人缺乏权力基础而只对他一个人效忠,他们唯利是图。在这种统治体系下,权力采取自上而下的方式加以贯彻。在石虎死后,他的汉人养孙、同时也是一位极端汉化者的冉闵获得了权力。公元349年,他发动了一次对京畿地区外族居住者的大屠杀,据称死难者二十余万。尽管这一数据可能高估了,但却足以使赵国摇摇欲坠。离开了占多数的汉人的支持,这些人数不多的外族统治者一旦控制发生松动,就会被叛乱的狂潮所淹没。像慕容鲜卑这样的“腐食王朝”(scavenger dynasty)转而用一种更为成功的国家结构去克服这些障碍。

中原与草原都处于统一状态时,东北边疆很少具有独立意识。辽西的草原边地是游牧帝国的东翼。辽东尽管与中原本土只勉强维持着联系,但在文化和组织方面通常都是汉式的。北部的森林中居住着众多部落氏族,他们组成小村落,看起来更接近于朝鲜而非中原。在相对局促的区域中,人们可以找到森林村落、草原营地以及汉式的农村及市镇。就像北部边疆是两极化结构一样,这些各不相同的部落也不是单一政治组织的一部分。从汉朝对贸易及边疆组织机构的记载中可以清晰地发现,从经济的角度来看,这种区分并不很大。不管是乌桓还是鲜卑都参与了大量的边贸活动,而中原的官员们在与他们打交道的过程中,与这些部落有着密切的接触。

随着边疆两极化世界的崩溃,这些彼此分离的民众又结合在一起,形成一个新的“混合国家”。在这种混合情况下,哪一集团可以占据主导地位是无法预测的。从历史的角度来看,草原游牧力量、森林部落以及边疆的汉人都形成了统治阶层。总的看来,尽管确实是森林或草原部落获得了领导权,但这是由于边地的汉人经常更愿附属于一个新的国家,而不是创造自己的王国,而如果他们创建起王国的话,这些王国本应该会与中原的既有王朝形成竞争态势。

这种国家的发展耗时久远。时间当然是足够的,因为东北地区对中原或草原的大战而言处于边缘地带。在中原处于混乱时,不管是本土还是外族统治者,都不大会首先对付东北边疆,他们会让当地民众维持相当的独立性,因此就采取一种二元化组织的方式,将治理部落民及汉人的机构分隔出来。这类王朝还建立起一种军事组织,用规则与集权化的独裁统治取代松散的部落联盟,进而控制部落。这类王朝还控制了汉人,采纳汉人的官僚与组织机构。这些领域的融合是统治王朝的任务,通过分隔统治机构,试图将汉式的内政管理与以部落为基础的军事贵族的强大军事力量结合起来。这种结合既不像集权化的草原联盟那样建立起强大的军事化结构,也不像本土的中原王朝那样加以管理。然而,在危机时期,这是一种潜在的结合——草原部落无法加以管理,而汉人官僚则缺乏军事实力,两者正好可以互补。在汉人军阀和军事化的草原部落同归于尽之后,在华北大部分地区,东北国家就最有可能实现稳定。

建立这种结构要花上几代人的时间,而转变也很缓慢。对一个部落集团来说,这种类型就是指他们首先确定一块领地,随后将之拓展到包括汉人在内为止。下一步则是通过在农业地区使用汉人官僚,在军事上重用部落首领,并加以分隔管理。这贯穿于行政管理的方方面面,从事征服行动的部落首领意识到,分隔治理的汉人地域可以为其提供部落结构之外的一种排他性权力基础,他或他的继承者通过运用这种权力基础,可以逐步减低部落的独立性,直到这些部落成员成为王朝控制之下的一种受到约束且集中统一的军事力量。在最后阶段,王朝将会完全抛弃部落基础,并建立起对部落的全权统治。随着部落军事力量征服汉人领地,对这些地区不再像战利品那样加以瓜分,而是由汉式官僚机构加以管理。虽然各部落被弱化为属下,但并没有被置于官僚机构的统治之下,这些部落仍然保持着自身不同的统治、特权以及职责。这就使王朝能够用官军去镇压汉人的反叛以保卫国家。两相分隔的民政及军事将领被统合在皇帝的手中,从理论上来说,这位皇帝对双方而言具有绝对权威。

正是在十六国及南北朝时期,这一进程首次实现了。也许有人会说,对此无法进行理论上的解释,尤其是因为这一过程发生在一个不确定的环境之中。但是,正是在这个群雄逐鹿的混乱时期,首次在其他王朝崩溃之时出现了一种为后世所沿用的模式。这一过程随着时间的缩短而变得更加清晰。从汉朝灭亡到第一个东北王朝兴起花了一百五十年时间,在唐朝灭亡后大约七十五年时间,而与明朝灭亡几乎同时。时间变短了,却还是同一个类型。

独立的东北边地的潜能在曹魏政权建立过程中凸显了出来。曹操的对手袁绍非常仰赖乌桓,而袁氏家族的灭亡则源于他们在东北边地的失败。同一时期的一个更重要的例子是辽东公孙氏的抵抗。他们从来没有像其对手那样强盛过,但是他们所处的地理方位却易守难攻。直到公元253年,在华北其他地区落入曹魏之手很久之后,辽东才最终陷落,而且是在朝鲜人和汉人联合进攻之下才失败的。[23]辽东以及周边地区提供了支撑一种汉式国家的资源,尽管它在地理上与中原相隔甚远。在混乱时期,辽东经常是第一个叛离的汉人州郡。与之相反,当中原统一时,辽东也经常被囊括在内。

在魏晋时期,鲜卑成为东北边地的统治性力量。鲜卑松散零星的状况也经常阻碍他们成为像匈奴那样的稳定力量。在新的条件下,沿边地区的小范围组织具有优势。每一集团都宣称他们愿意捍卫并开发出一片专门领地,将之转变为一个混合国家。这一过程发生在周期性地获得并失去权力的一些鲜卑部落之中。这些部落中最成功的是慕容氏,他们在匈奴赵国灭亡之后在中原建立起首个鲜卑王朝。慕容氏所创建的组织后来为其近亲拓跋部用以统一华北地区奠定了基础。[24]

在曹魏时期,慕容氏仅仅是东北诸游牧部落之一。他们既是中原的盟友,又是中原的劫掠者,采取的是上文提及的鲜卑有所变化的外部边界战略。在轲比能死后,只有很少的超部落组织能够统一鲜卑各部,而地方部落首领则为这种统一讨价还价。237年,魏明帝用慕容氏抗击盘踞辽东的公孙氏。由于这次协助,慕容氏得到了来自曹魏朝廷的馈礼与封授。他们参与了一次类似的军事行动,在246年得到了更多的荣誉。西晋的政策基本延续自曹魏。281年,他们承认慕容首领慕容廆为“鲜卑单于”,试图获取他的支持。尽管那时单于的称号已经没什么价值了,但依然被边疆部落孜孜以求。这表明,鲜卑仍然秉持草原的传统,其首领将匈奴的称号看得比汉式称号更重要。当游牧首领开始对中原更感兴趣之时,就会出现相反的情况。慕容廆在接受这一称号几个月后,就感到有足够的力量绕开他的汉人庇主。他将部众移往辽东,并劫掠了辽西故地。第二年,中原的一次惩罚性远征重创慕容氏,大约在六个月后,慕容氏作为二十九个东北部落之一,重新成为汉人的盟友。

在与边疆官员的合作中,边地所有鲜卑部落都熟悉了汉式的管理方式。他们变得较少游牧化,并要求占据所控制的领土。慕容廆是第一位为子孙提供汉式教育并采纳某些汉式传统的慕容氏首领。慕容氏首领的第二代因此对其政治角色有一种非常不同的看法,并开始起像模像样的国家结构。与同时代赵国的匈奴创建者刘渊不同的是,慕容氏首领从未打算全盘采纳汉式朝廷结构。随着时间的推移,他们有机会去试验并发展出一种新的组织形式,这种组织形式不是去疏远其部落追随者,而是采取一种集权化的官僚制度。慕容氏这种从部落集团向混合型国家的转变是高寿的慕容廆(公元283—333年在位)的功劳。他半个世纪的统治带来了稳定,并使主要改革得以推行下去。

慕容廆15岁时在父亲的指导下作为部落首领开始统治生涯。随着中原重新统一,他们没有其他选择,因为中原太强大了,单个鲜卑部落无法与之对抗。但这并不意味着慕容廆比他父亲更忍气吞声,他会继续在和战之间摇摆,但由于他接受过汉式教育,因此能够找到较之劫掠或作为朝贡体系的一部分更好的其他机会。汉式教育强调了农业生产以及官僚制国家的重要性。在东北地区,要去控制小块农业地区而不与整个中原发生对抗,是可以做到的。

285年,慕容廆对紧邻辽西的这些地区以及北部扶余国的农业地区展开了军事行动。扶余国夹在朝鲜及鲜卑游牧力量之间的松花江上游地区,虽然面积不大,却是一个具有坞堡市镇,军队八万余众的繁荣国家。其经济以农产品及手工业制造为基础。扶余还饲养马匹,并与南方的中原政权交易貂皮、红宝石以及珍珠,早在秦汉时期就与中原有了不定期联系。慕容廆摧毁了扶余国所有的堡垒与市镇,并将万名扶余民众虏回本国,但无法吞并其领土。朝鲜半岛对东北平原地区的混合型国家在经济上的重要性可能被低估了,这是因为我们对这些国家所知甚少,而且也在于关于边疆关系的很多数据来源于汉文记载,但这些记载所依靠的是官方报告。[25]

慕容廆还在第二年对辽东的农耕地区发动了进攻,但被击退了。慕容廆随后与中原达成和平,在他的一次朝觐中,因其深谙汉式礼仪知识而令汉官们印象深刻。对扶余国的劫掠继续着,慕容廆将俘虏售予中原,从中大赚了一笔。对于试图禁止贸易并禁止在京畿及东北地区拥有这类农奴的晋帝来说,这是一桩大生意。

294年,慕容廆建起一座新的都城,并鼓励发展农业生产,这是他的父亲所开创的事业,在这之后,慕容廆的国家变得更为稳固。他用从晋廷带来的桑树和蚕种试图自己制丝。这些计划一定取得了很大的成效,因为在当中原的豫州于301年遭受洪灾时,慕容廆还曾提供过粮食援助。慕容氏并不是这一地区唯一复杂鲜卑集团。他们的对手还有段鲜卑[26]与宇文鲜卑,慕容氏与段鲜卑有联姻关系,同时向宇文鲜卑纳贡。

汉文记载中对于这些转变语焉不详,也未强调这些关键性事件,却可能意识到了三大转变。首先,是接纳并鼓励农业及手工业生产。不管外部还是内部边界战略,都将粮食与衣物看作是通过交易获得的东西,就像礼物或战利品一样,慕容廆和他的鲜卑邻居开始担负起组织这种生产的责任,尽管规模很小。慕容廆向中原输出粮食的能力表明了其自给自足的状态。其次,慕容廆任用汉人官员去管理这一新的经济部分。慕容廆不大会让慕容氏成为农民,但是当地有很多扶余俘虏和边地汉人可以用以实施这一计划。汉式的官僚机构对于管理他们来说是必需的。毫无疑问,从一开始,这是一个完全实用化的步骤,对于鲜卑游牧力量来说,他们很难适应这种角色,但是在几年时间里,汉式管理体制就焕然成型了。最后,慕容廆依靠汉人谋臣整顿了他的军队。高级指挥权仍然掌握在鲜卑手中,军队则仍旧保持部落组织状态,但是地方部落首领独立行动的权力则被削弱了。他们在战斗和谋划时得听从中央的命令。

新的军队包括由汉官所率领的步兵,这类军队具有围攻或防御据点的技术能力。慕容氏军队的优势在302年表现了出来,在这一年,这支军队曾两次受到宇文氏的袭击。在这两次军事行动中,宇文氏的军队尽管占有数量上的优势,却损失惨重。由于对这次战败心存余悸,一些鲜卑部落转而投向了慕容廆。

慕容氏的胜利没能再延续下去。晋廷忙于兄弟相残的内战而无暇他顾,华北大部分地区不久之后就落入匈奴手中。东北部的鲜卑因此就完全独立了。血腥争斗使中原中部成为一片杀场,慕容氏不想掺和进去。除了与其周邻的一些地方性战斗,慕容廆在302年之后有几乎二十年的时间进行发展。这种发展的推动力来自于从南方涌入的汉人难民。尽管被诋毁为蛮夷,许多鲜卑王国还是为这些人提供了食物与安全居所。尽管大部分难民是农民,但其中还是有匠人和曾经的官员。所有鲜卑国家都接收了这类难民,慕容廆尤其想方设法吸引他们,目的是为了增加国家的生产能力。汉人官员成为慕容朝廷中的重要组成部分,在战略及政府管理方面为慕容廆提供对策。慕容廆于308年自称“大单于”,不久之后开始采用汉式政体,并为建立王朝奠定了基础。

这种转变是慕容廆汉人谋臣建议的结果。他们说服慕容廆与晋廷接触,以获取皇室的任命,藉此稳固他的统治地位。作为鲜卑首领,慕容廆并不需要得到被匈奴瓦解的苟延残喘的晋廷的承认。然而他意识到,这种任命对于那些他试图吸引来为他服务的汉人官员来说却意义重大,他们对为一个“蛮夷”朝廷服务感到不大自在,如果慕容廆能“臣服”于南方正统的晋朝的话,这些人更愿意为他服务,而假如慕容廆试图将其国家拓展至中原的话,这种伪装也有用处。没有接受过经典汉式教育的部落首领可能会轻易拒绝这种建议,但慕容廆对中原非常熟悉,他意识到正统的标志是非常重要的政治工具。他派了一位使节去晋廷并得到了正式承认。[27]

更重要的是,他的汉人谋臣给他带来了进一步扩张的视野。这些人开始谈论统治中原的可能性。他们认为,慕容廆那些组织无序的部落邻居将被联合起来,并在之后用作征服中原的军队。在322年前后,慕容氏开始进攻周邻的鲜卑国家。每个被征服的部落都作为一个单独部分被并入其中,从而增加了军队的数量。边地汉人也被征服,并在慕容氏管理之下劳作。慕容廆的实力大增,这使他不再仅仅是个部落首领。汉式国家政体被用来控制东北部落的军事力量。到慕容廆于333年去世时,他已经俨然是一个正在崛起中的王朝的首领。

慕容廆的军事战略是保守的。较之进攻性的扩张,他更关注于防御。这种战略是东北的鲜卑边地国家的特征,中原西北边疆的凉州也是如此。在对抗中原的大军时,他们很少有机会进行公开战斗,但由于补给良好且有城墙防护,他们经常能够使敌军无功而返。这些国家的统治者关注的是内部组织与经济。当他们扩张时,可以乘机利用对手的失败。这种战略的有效性在338年凸显出来,当时石虎率大军抗击慕容氏,却无法对其都城形成包围,在他从东北撤退的过程中,石虎损失了数万军队,而慕容氏实际上却增加了领土。

慕容氏从一个游牧部落向汉式国家政权的转变,在慕容廆的继承者慕容皝领导之下迅速实现了。在一开始,转变过程中出现了一些问题。鲜卑有着横向继承的悠久传统,而这种传统与汉人的长子继承观念相冲突,随后发展出统治者按汉人的方式继承,但其兄弟叔父等则被任命为主要官员,大多数将领与臣僚都是皇室成员,他们将这一国家视为共同的财富。这样一来,由于继承问题而发生内战的可能性就减弱了,但并未完全消除,因为统治者对其亲属经常表现出怨恨或忌妒之心。比如慕容皝就忌妒他那些富有天才的兄弟们,并在一开始就迫使他们流亡或反叛。

从标志性的意义来说,慕容皝最大的改革是于337年自立为燕王。燕是战国时期古老东北王国的名称。通过称此国号,慕容皝就将其身份从一个专门部落转移到对全能统治的宣称上来。按照王莽篡汉时期建立的例子,从一个天命已尽的王朝那里奉天承运需要一种适当的政治程序,某位篡位者首先称王,然后乘机称帝。从慕容皝在位时期起,慕容氏诸国就将自己称为“燕”,官方也不再提及部落起源。

使用汉式国号及礼仪在政治上非常重要,但真正的转变则是东北边疆地区的经济转型,这赋予了这些国号以实际意义。汉人谋臣在其间扮演了重要角色,他们指导鲜卑统治者采取务实政策以突出农耕的重要性。难民如果不被好好加以利用,更可能会成为负担,而非资产。到慕容皝去世时,人口比他继位之初已经增加了十倍,汉人记室参军封裕指出,他们中30%—40%是没有土地可以耕种的闲劳力,国家有责任为他们提供土地。他随后向慕容皝进言:

及殿下继统,南摧强赵,东兼高句丽,北取宇文,拓地三千里,增民十万户,是宜悉罢苑囿以赋新民,无牛者官赐之牛,不当更收重税也。且以殿下之民用殿下之牛,牛非殿下之有,将何在哉!如此,则戎旗南指之日,民谁不箪食壶浆以迎王师,石虎谁与处矣![28]

由于接受过汉式教育,慕容皝于是被说服,假如想让前燕作为一个整体得到发展,就需要少进行游牧生产,而更多地进行农业生产。封裕让慕容皝放心,他的牛只是借给农民使用,而不是奉送出去,这表明慕容皝仍然固守着传统的鲜卑价值观念。汉人谋臣们间接地使慕容皝意识到,他既是游牧民的统治者,也是农民的统治者,而在没有旧地可以利用时,一些游牧用地也应被加以开垦。通过这些小步骤,前燕担负起了新的职责。

封裕按照传统的汉式规则对前燕进行了一次重大重组,并提出了六点计划:

1.川渎沟渠有废塞者,皆应通利,旱由灌溉,潦则疏泄。

2.一夫不耕,或受之饥。况游食数万,何以得家给人足乎?

3.今官司猥多,虚费廪禄,苟才不周用,皆宜澄汰。

4.工商末利,宜立常员。

5.学生三年无成,徒塞英俊之路,皆当归之于农。

6.殿下圣德宽明,博采刍荛。参军王宪、大夫刘明并以言事忤旨,主者处以大辟,殿下虽恕其死,犹免官禁锢。夫求谏诤而罪直言,是犹适越而北行,必不获其所志矣!

这六点规定反映出了汉人对农耕、农民以及灌溉的态度是国家所必需加以着力关注的,而对匠人及商人的态度上则存在儒家的偏见。这种改革试图将汉式农业、政治及社会政策移植到慕容氏的部落军事力量之上。在制定计划时,汉人谋臣从未偏向部落事务,从未暗示过量的鲜卑人将会成为农民,而只是在汉式管理下的难民们将被更好地加以利用。

慕容皝除了对削减官员数量的做法不赞成之外,其余都表示赞同。

毕竟,慕容皝意识到,他正在进行战争,并且要开疆拓土。这就需要能够随心所欲地花钱并封授官职。这种观念反映出古老的草原统治传统,按照这种传统,一位统治者要慷慨大方、不计金钱。东北边地国家所面临的问题之一是要收买盟友、供给大军并维持庞大的官僚体系,他们往往会入不敷出。随着国家的扩张,新获得的资源经常被用来填补这些漏洞。一旦他们进入中原并停止扩张的话,那些无事可干的大批官员就会造成潜在的危机。汉化的标志之一就是,在这时候,一位出手大方的皇帝必须不再遵循草原传统,宣称帝国不再是部落贵族们的共同财产,而是他治下的王朝的财产。

348年,慕容皝死,子慕容儁继位。他继承的前燕囊括了东北的大部分地区,晋廷也正式将他封为王。在后赵因内战而分崩离析之际,前燕采取了从中分羹的旧战略。在后赵首领彼此争斗、奄奄一息之际,慕容儁于350年开始南下。燕军从未遇到过强大对手,所遇之敌皆为残部。慕容儁将自己看成是中原的皇帝。352年,燕军俘虏了赵帝冉闵。[29]

携胜利之余威,慕容儁严厉指责冉闵自立为帝。冉闵的讥讽回答很大程度上表明了中原对新的外族王朝的看法:“尔曹夷狄禽兽之类犹称帝,况我中土英雄,何为不得称帝邪!”[30]毫无疑问,这种冒犯之言被慕容儁打断了,冉闵为此而饱受三百大鞭,这是因为慕容儁当时正准备正式称帝。

慕容儁决定称帝,但在官方正史中,他将自己描绘成(或者更可能被其朝廷史官描绘成)是无德无能之人,也许是为了表明他不是贪婪的蛮夷,并可以依照纯粹的汉式传统获得权力。当群臣恳请他称帝时,他以虚情假意的态度表达了儒家之意:

吾本幽漠射猎之乡,被发左衽之俗,历数之箓宁有分邪!卿等苟相褒举,以觊非望,实匪寡德所宜闻也。[31]

当然,在中原政权的眼中,慕容氏终归是蛮夷,但是,七十年来,他们已经发展出统治中原的国力。与匈奴不同的是,慕容氏并不仅仅在汉地横行无忌,还将这片区域纳入有效管理之下。他们的首领三代都接受了汉式教育。慕容儁的假意拒绝所遵循的是汉式的治国模式。良好操守及谦恭态度有助于为新王朝确立正统,并赢得那些在前燕的诱人职位及对旧的西晋王朝眷恋间摇摆不定的汉家大族的支持,而这曾是匈奴的前赵政权最大的弱点之一,前赵没怎么打算去赢得汉人的支持。不管慕容儁在实际上是否做了这种礼节上的婉拒,较之他对在汉式文化环境中的政治重要性的认识,这种礼节上婉拒的意义要小得多。慕容儁于353年年初称帝。

前燕在接下来的几年中镇压了一些小叛乱,并将中原东部纳入统治之下。中原西部则处在苻坚的控制之下,苻坚是在后赵朝廷当差的氐人首领。南部的长江流域仍然在原来的晋朝控制之下。357年,前燕转而关注来自草原部落的威胁。铁勒部日渐强大,而且由于位于前燕的侧翼,因此对前燕构成了威胁。前燕遣八万大军大败铁勒,据称有十万人伤亡或被俘,前燕还俘获了十三万匹马以及百万头羊。这次胜利令匈奴单于大为震惊,他带着三万五千部属与前燕结成盟友。[32]

这次草原军事行动展现出与中原王朝在面对类似的游牧力量入侵时所完全不同的策略。边疆地区发展起来的王朝,在处理草原联盟的问题上,采取一种非常不同的方式,而这种方式较之汉朝的办法要有效得多。那些外族王朝尽管有汉式的朝廷,在边疆战争中还是继续使用草原战术及战略。他们知道草原联盟是如何组织起来的,也清楚他们的强弱之处都在什么地方。汉人的方法就是仰赖防御性的城墙、馈礼以及贸易,还有对游牧力量周期性的大进攻。东北的战略更复杂,部落首领们可以通过与王朝的一系列复杂联姻而赢得胜利。部落政治也以这种婚姻的交换为中心,通过这种方式,这种网络自然而然地将新的人员囊括进来。东北的统治者还从实际经验中知道在草原上形成部落联盟到底有多难,从而通过支持敌对首领或直接打击崛起中的力量的方式,千方百计阻碍这种联盟的形成。他们在对游牧力量发动袭击时,必须依靠熟悉草原状况的快速军队。东北首领的目标不仅仅是在战场中击败敌人,而是要将其部众全部俘获。铁勒俘虏及牲畜被重新迁到前燕土地上安置。作为一个有着二元化组织的国家,前燕能够充分利用这些部众,而那些传统的汉人王朝则只将其看成是一种威胁。外族王朝将部落及汉人传统集合到一起,形成了一种非常有效的边疆政策。出身外族的皇帝可以用中原的财富与人力设法去扰乱草原秩序,由于不受传统儒家对草原战争的反对态度的阻碍,他对敌人有着传统汉人皇帝所不曾有过的了解。

在外族统治中原的整个时期,不管是这一时期还是之后的阶段,游牧力量很难形成强大的联盟。游牧力量在与传统的汉人王朝对抗时,往往大都会成功,甚至会百战百胜,但在与那些成为中原统治者的周邻族类对决时,却极少有胜绩。当时的草原默默无闻,这种情况一直持续到外族王朝覆灭,隋唐王朝在中原建立以及突厥在草原上崛起,从而重新确立旧有的两极化世界为止。

但是,前燕长期运用的组织机构在运用到中原时却是短命的。当其他国家崩溃时,确保自身生存的保守的军事战略开始成为一种负担。前燕为征服整个华北所作的努力,成了朝廷政治及敲诈政策的牺牲品。

这种方式的问题在于,它导致了前燕的财政困境。大量资金及职位被慕容氏统治者分给了政治精英。这种宽容态度吸引了大批汉人官员及部落首领投奔而来。作为二元化组织的首领,前燕皇帝不得不对众多部落军事首领出手大方,但同时,又希望他们的要求不会成为大的负担。在能够维持国家整体需要及给予政治精英资助之间进行平衡的强有力领袖的领导之下,这种体系才能运作良好,而这种体系之所以不稳固,则是由于政治精英试图将国家的大部分税收尽可能多地为自己所用,而这对整个前燕政权来说是非常不利的。

这种结构上的紧张局面,由于在汉式及鲜卑继承体系间无法协调而雪上加霜。鲜卑更倾向于选举皇帝最有才能的一位儿子继位,当没有合适的儿子可以继位时,他们会将帝位传给一位兄弟,从而确立一位强有力的统治者。然而,那些偏好皇长子的朝廷汉官则迫使前燕在不考虑才能的情况下选取继承人。这种趋势在某种程度上通过将有才能的兄弟及叔父任用为重要将领及大臣的方式加以解决。慕容儁于360年去世后,帝位传给了幼子慕容,这使朝中议论纷纷,有人对慕容 的统治能力表示质疑,因为连他的父亲也曾称慕容无能。他们试图说服慕容儁之弟慕容恪继承帝位,按照鲜卑横向继承的旧俗,帝位是慕容恪的。慕容恪对称帝一事一口回绝,但他被任命为大司马,以此有效统治着国家。在慕容恪秉政期间,前燕的力量达到顶峰,随后,他开始了新的征服行动。[33]

的统治能力表示质疑,因为连他的父亲也曾称慕容无能。他们试图说服慕容儁之弟慕容恪继承帝位,按照鲜卑横向继承的旧俗,帝位是慕容恪的。慕容恪对称帝一事一口回绝,但他被任命为大司马,以此有效统治着国家。在慕容恪秉政期间,前燕的力量达到顶峰,随后,他开始了新的征服行动。[33]

幼主在位则意味着不管谁秉政,都能有效地执行政策。367年,慕容恪在奄奄一息之际,推举其弟慕容垂为其继承者。慕容垂跟慕容恪一样,是前燕最有名望的将领及贤才良士。但他在朝中早已失宠,这是因为慕容皝曾建议让慕容垂作为太子取代其长子慕容儁,从此以后,慕容儁及其后来的继承人都对慕容垂耿耿于怀,并拒绝给他以要职。慕容恪如今认为慕容垂是唯一有能力代为摄政之人,他将其他候选人看成是短视且贪婪之徒,指称的人之一就是慕容评。慕容评纠集起慕容垂的敌人,一举掌握了权力,并将慕容垂降为卑职。

在慕容评的掌控之下,前燕迅速衰落。儒家史官通常将这归结为道德沦丧,但这里还存在一个更为重要的结构性问题。在建立前燕的过程中,慕容恪和之前的帝王牢牢控制着政治精英。他们在赏赐时出手大方,却小心翼翼地使这些精英为王朝利益服务。慕容评代表了一种部落旧传统,他将整个国家看成是根据各自实力在精英间加以分享的财产。那种不劳而获的诱惑很大,这是因为前燕向中原东部的扩张非常迅速,因此就有了获得之前从未想过的财富的可能性。这就需要一个强大的中央权威来阻止精英们控制国家并为其私利服务。慕容恪保持着这种控制,并愿意为国家利益而作出牺牲。在他死之后,重心发生了转变。幼主自己就是穷奢极欲的典型,他宫中有四千女子以及四万仆人,每天花费万两白银。那些养尊处优的政治精英们拥有大批佃户,他们开始拓展势力范围并侵占赋税收入。

在前燕面对着军事上的强大对手:西方的前秦以及南方的东晋的情况下,这种形式变得非常严峻。一位叫悦绾的官员提醒朝廷注意这样的问题:

今三方鼎峙,各有吞并之心。而国家政法不立,豪贵恣横,致使民户殚尽,委输无入,吏断常俸,战士绝廪,官贷粟帛以自赡给;既不可闻于邻敌,且非所以为治,宜一切罢断诸荫户,尽还郡县。[34]

改革的历程表明,这种看法并没有夸大,超过二十万户(总共有二百五十万户)在慕容评掌权后的几个月时间里就免除了杂税之扰。在368年悦绾被害后,这些改革举措都被废止了。第二年,另一位言官抱怨称,政府的大多数基础性工作被忽视了。不适当的税赋、胡乱抓丁以及强迫劳役毁坏了军队的实力,导致了大面积的逃亡。当年遭到败绩的慕容垂,为保命被迫投归西部最强劲的对手苻坚。370年,在慕容恪去世仅仅三年之后,前燕就在苻坚的进攻之下分崩离析了,整个国家被一举征服,皇帝与朝臣沦为阶下囚。

在后赵瓦解后的混乱局面中,352年,前秦王朝建立了。其首领是氐人,他们是早已在关中定居的羌人的近支。这一王朝之所以选择“秦”这一名称,是为了恢复其战国时期位于本地的也同样定都长安[35]的秦国的荣耀。这一王朝名称及都城的选取都具有吉祥之意,这是因为之前的秦朝首次将中原统一在万能的皇帝之下,而这个目标也是苻坚所孜孜以求的。

前秦是由苻坚叔父所建立的,与慕容氏前燕政权相比,这一政权的组织方式并不相同。前燕经过七十年的逐步发展,到最后一位燕王时已经非常稳固了。而前秦与之相反,它是不稳定的直接副产品,而这种不稳定导致了匈奴政权的瓦解,前秦正是在这一废墟上建立起来的。前秦首领是那些掌握当地权力并摧毁对手的投机者。权力的继承经常充满着血腥,苻坚是在杀死叔父和兄弟后才掌握权力的,而这王朝也旋起旋灭。他们最大的难题是试图建立一个中央政府,这一政府能够控制那些分裂的部众,同时又采用汉人可以接受的管理方式。匈奴前赵政权之所以灭亡,就是因为游牧部众认为朝廷中的汉人太多,把他们给遗弃了。石勒及羯人的后赵政权之所以灭亡,则是由于无法为其汉人部众提供一种合适的管理制度,在其军事力量逐渐衰落时,这些汉人就在一场反对异族的大屠杀中发动反叛,并深深卷入战乱之中。

前燕使用二元化组织的方式立国,这种方式在汉人事务方面维持了一种民政官僚结构,而将部落事务及军事纳入另一个管理机构中。这种观念是他们在东北地区实践经历的逻辑结果,在这一地区,鲜卑在进入华北平原之前不得不管理各色人等和各种经济类型。在中原本地建立起来的那些王朝的视野要狭小得多,认为只能用单一的管理体系处理不同族类中的民事与军事事务,而汉人和外族人则为统治地位争得头破血流。前秦跟之前的匈奴政权一样,其领导层既是民政官员,又是军队将领。

大部分军阀,不管是汉人还是外族人,都向往建立一种汉式管理体系,在这种体系中,权力都集中在最高首领手中,其他人都是他的属下。那些没有部落职位的外族人则将这一国家看成是一种建立在协同一致基础上的结构,在这种国家结构中,权力经常是分享的。要是权力不被分享的话,那么像匈奴单于那样的首领至少会希望,在划分统治的地区或分配国家的经济资源时,给他自己的部众以优先权。要花大量的时间和技巧才能处理好这些问题。苻坚的难处在于,要运作一个汉式的政府,应该如何维持自己部众的支持?氐人没有匈奴那般强大的部落组织,因此苻坚在最初可以将他们降为独裁国家中的属下,但却撒下了反叛的种子,导致他最后被杀以及王朝的灭亡。

前秦政府的这一改革是由备受信任但冷酷无情的汉人宰相王猛一手推行的,他要削弱氐人的力量,控制整个行政体系,并尽力消除朝廷内部的部落影响力。例如,在359年,樊世这位立有大功的氐族贵族就抱怨道:

“吾辈与先帝共兴事业,而不预时权;君无汗马之劳,何敢专管大任?是为我耕稼而君食之乎!”猛曰:“方当使君为宰夫,安直耕稼而已。”世大怒曰:“要当悬汝头于长安城门,不尔者,终不处于世也。”[36]

苻坚专意支持王猛,因为他想削弱自己家族和亲属的力量,以免他们对国家说三道四、要这要那。他处死了樊世,顿时诸氐纷纭,竞陈猛短。这些抱怨者被鞭挞于殿庭。一年之后,汉官发动了一场残酷的清洗行动,皇族及后族的二十位成员以及其他权臣被处死。前秦朝中具有一些儒家统治的痕迹,诸如建立翰林院以及压制商人等。然而,在这些矛盾重重的时期,朝中的一些汉官还担任了像军队将领这样的非传统角色。王猛尤其是一位令人钦佩的将帅。

对前秦来说,将氐人与皇族专门排除在外几乎是致命的。组织更严密的前燕正蠢蠢欲动,365年,其统帅慕容恪攻占洛阳,随即扑向关中。在北部,匈奴乘机发动叛乱。在前秦应付这些袭击时,西部诸郡长官以及皇族成员在367年发动反叛。为镇压这次反叛,苻坚不得不从东部防线抽调军队。前燕由于其内部问题而无法利用这些困境。一位最著名的将领慕容垂叛归前秦,在他的支援下,苻坚得以进攻前燕,并于370年将其征服。在几年时间里,其他所有北方国家都被苻坚横扫,前秦成为华北的霸主。

前秦在征服了其他的北方国家之后,缺乏一个发育完备的国家结构的问题就凸显出来了。前秦行政体系的特点是,它将被征服的官员整体性地并入统治结构当中。375年,就在这些征服完成后不久,王猛去世了,但前秦却没有一个有类似能力和忠心的大臣能取而代之。像慕容垂这样的老对手在前秦朝廷中成了主要的政治人物。事实上,整个前燕的政治结构在中原东部仍然维持着,而类似的情况也出现在前凉的西部州郡。随着这些官员们归附前秦的统治,他们也就留在了原地继续掌权。因此,尽管苻坚征服了整个华北地区,但他并不是一位真正的统一者,他的政府只有在他属下惧怕他的权威时才是稳定的。383年,苻坚发动了一次大规模南征,但在淝水大败,一些地区随即发生了反叛,之前的燕和凉再次复国,而拓跋氏的代国则以(北)魏之名重新立国。385年,苻坚被敌对的羌人首领姚苌绞杀,姚苌占据了关中地区,并建立起自己的国家(史称后秦)。在苻坚死后,出现了大批地方性政权及强族世家,这表明,地方贵族之前并没有被取代,而只是被压制而已。

西北的凉州占据了河西走廊,这是一条从鄂尔多斯沙漠贯穿至哈密和西域的交通要道。在北方,它与蒙古草原边缘相接,游牧力量就是从这里发动入侵。在南方,凉州与定居的羌氐部众所占据的山陵地带接壤,同时也与在青海湖附近放牧的吐谷浑相邻。在西部,则是西域绿洲,它们与凉州有着紧密的文化与经济联系。甘肃河西绿洲中居住着大量汉人,从汉武帝时代起,就已经成为汉朝边防的重要组成部分。

凉州地区,跟东北边疆一样,在4世纪初西晋分崩离析后,成为众多新王朝的家园。这些王朝囊括了大量游牧民、定居村庄以及城市,从而形成混合型国家。然而,跟东北地区不同的是,它在这时期的中国政治史中只起到了边缘性的作用。这要归因于这一地区的战略位置及经济结构。

凉州的经济建立在诸多自给自足的绿洲之上。由于定居点之间旅途遥远,而且也因为粮食运输的困难,每一绿洲都只能设法自给自足。那些为州郡带来财富的对外贸易并不以生产资料的出口为基础,而是以奢侈品、游牧制品以及盐之类的矿物产品的商队贸易为主,凉州在其间发挥了重要作用。这些绿洲还是地方经济的一个组成部分,在这里,农业与游牧业不可避免地联系起来。因此,以凉州为基地的统治者能够在很大程度上免受外部经济压力。即使与南方的国家敌对时,他们还是能够从商队贸易中获得可观的税收,这是因为外国商品总是统治中原本土的朝廷所必需的。

从战略上来看,凉州是一个很好的反叛据点,但不利于扩张。它离有着重大影响力的中原人口与权力中心太远。从凉州出发的任何军队最怕的就是失去补给及增援,一旦失败,就会造成灾难性后果。以凉州为基地的王朝从未征服过华北,哪怕是暂时性的。从另一方面来说,凉州的防御位置极佳。对手们不得不花费高昂代价才能达到这一地区,而且必须在绿洲之间不断穿行。

东北与之相比就完全不同。由于路途遥远以及干旱的地理环境,凉州孤悬于中原核心地区之外,从地理位置上来说,辽河地区则仅仅因一些山脉及一个狭小的关隘而与华北平原相隔。向中原进发的军队紧邻其供给及增援基地,他们假如被击败的话,就可以撤退到就近地区。因此,当中原政权瓦解、进而一片混乱之时,西北及东北边疆都摆脱了其控制,只有东北能够由地方性的独立发展为政治和经济上的有效状态,从而统治华北剩余地区。凉州的发展顶峰至多也只是成为像西夏(990—2026年)那样的强大地区性政权,通常只会成为统一华北的虎狼之国的盘中美餐。(https://www.daowen.com)

从都城派到凉州去的长官在建立新王朝的过程中是最关键的人物,因为他们统率着当地的军政事务。西晋凉州刺史张轨建立前凉政权(313—376),这一政权尽管是独立的,但还是与南方的东晋保持着紧密的正式关系。这个政权按照传统的汉式规则加以组织,直到苻坚派将领吕光率军摧毁旧政权并将前秦的统治拓展到西域的众多国家为止,一直未受到过外来干涉。随着苻坚统治的崩溃,吕光凭军事力量建立后凉政权(386—403)。吕光在位后期,后凉开始解体,到他死时,彻底分裂为三个政权:北凉(397—439)、南凉(397—414)以及西凉(400—421)。这些政权都是由当地的众多部落首领建立的,并一直维持到北魏将其并入统一的华北地区为止。

在苻坚溃败后的混乱局面中,出现了一支新的力量——拓跋氏。在接下来的一百五十年中他们是华北的统一者与统治者,但在起源与结构上,如果不考虑前燕和慕容鲜卑的话,就无法理解拓跋氏。对拓跋氏而言,如果不采纳慕容氏在二元化组织方面的改革,他们就不会成功。

拓跋氏是东北鲜卑部落中最西边的(除了完全移出这一地区之外的吐谷浑)。在东北的所有鲜卑部落中,拓跋氏是最粗鄙的,同时也是最为游牧化的,较之周邻的鲜卑部落,拓跋氏更多地秉持着古老的草原传统,而鲜卑部落则已经开始统治城市并管理农民了。早期的拓跋王国名称叫“代”,这是之前南部的一个诸侯国的名称。这一王国从未被当成是中国历史上的十六国之一,部分原因在于这是一个在组织上问题重重的游牧联盟,而且并不稳固。在大部分时间里,拓跋氏拥戴他们更为强大的周邻政权,或者在受袭击时退回山野之中。与其他地区性政权不同的是,拓跋氏除了其首领驻地的临时围栏之外,没有自己的都城。北魏王朝的建立者拓跋珪(386—409年在位)在统治的一半时期内没有固定的朝廷。随后要提出疑问的是,这样的一个集团是怎样一步步成功并建立起一个稳定国家的?为何当地的其他国家却失败了?[37]

前已有述,从中原崩溃中最早得益的人是那些拥有强大军队的军阀,这些军阀之所以失败,是因为他们无法管理被征服者。像前燕那样的边地国家依靠防御和内部组织而生存下来,其革新之处就是将管理部落民与汉人的二元化组织运用到前燕行政之中。在匈奴的前赵政权分崩离析之际,前燕乘虚而入。但是,前燕所采取的保守性政策成为一种障碍,使前燕无法占据整个华北地区。甚至在苻坚暂时征服之后,慕容氏官员们还必须用前燕稳定的组织结构再次去控制中原东部地区。

在这种情况下,拓跋氏就占得了先机。草原传统为他们提供了军事上的根基,而他们的首领也成为野心勃勃的扩张主义者。他们本来也会像匈奴的后赵政权或苻坚的前秦政权那样灭亡,但在征服的过程中,他们在军事国家战略方面有了明显的进步。当进入中原东部后,拓跋氏首先就考虑将农田逐块加以分配,并成为汉人的领主,这对部落民来说是一种诱人的想法。很明显,对其首领来说,这种方式将使势单力薄的拓跋氏在庞大汉人的反叛面前不堪一击,也会在战斗中强化当地部落贵族的权力,使这些人不肯将权力让渡给中央政权。为应付这种情况,拓跋氏发现可以采用前燕已有的二元化组织方式来解决。这种组织方式被其鲜卑周邻慕容氏发展出来用以解决拓跋氏所面临的问题。汉地在掌管民政的汉人官员的管理之下,而部落民众及军事事务则由另一部门管辖。因此,拓跋氏就将进攻性的主导理念加到一种最适应统治需要的政治结构之上了。

拓跋氏并未发展出二元化组织体系,而只是继承了这种体系以及熟悉体系运作的官员们。一些前燕官员也是鲜卑人,与拓跋氏说大致相同的语言,有着相同的部落特征。他们为拓跋氏出谋划策,建立了一种国家组织形式,在这种国家结构中,慕容氏与其他鲜卑人可以维持既有优势。二元化组织也吸引了一些汉人谋臣前来投靠,他们很清楚,如果与一个有这种需求的王朝合作的话,就可以获得更大的影响力,而且能够参预军政大事。对拓跋统治者而言,这种体系的优势在于,通过牺牲古老的平均主义的鲜卑传统,皇帝就能牢牢掌握住大权。

前秦瓦解之后发生的一些事情就是这一过程的明证。396年,拓跋珪自立为新建的北魏王朝皇帝。他的第一个征服目标就是前燕故都——邺,396年将其攻陷,到了410年,他控制了中原东北部以及东北地区南部。虽然取得这些胜利,这一新王朝在之后的二十年中仍然大体局限在这一地区。正是在这一时期,北魏将慕容氏政权的士兵及汉人官僚纳入到行政体系中,从而有了统治整个华北地区的能力。北魏的国家结构几乎完全采用之前在东北部已经施行的前燕政府模式。步前燕之后尘,拓跋珪取消了其部众的草原联盟组织。拓跋氏及其他部落的大部分成员成为为国家服务的诸军镇的编户齐民。他们分到了土地并被强迫在此定居,逐步发展成为各个军镇。游牧生活被禁止。北魏在平城建都,这是一块以王朝军事力量为核心的草原地区。尽管大量移民为这座城市带来农民及工匠,从而能够大兴土木,但此地还是被从更繁华的南方来的那些参观者看成是一块稍有起色的边疆地区而已。然而,随着东晋于420年陷入内乱,以及刘宋王朝(420—478年)的建立,东晋皇室成员逃亡到北魏,对那些南方人来说,北魏比其对手匈奴的夏国更有吸引力。[38]

夏国(407—431年)由赫连勃勃所建立,这是另一位貌似不可战胜的冒顿后裔。但不同的是,赫连勃勃的前辈已经采纳了汉式生活方式以及汉朝皇姓“刘”,而赫连勃勃则秉持着草原传统,恢复了匈奴的皇族旧姓“赫连”。其统治方式是有意加以部落化,并且拒绝采用汉式管理方式。夏国在从东晋手中夺取先前于415年北伐获取的关中之后,变得日渐强大,但在这之后却少有扩张。这就使北魏得以通过控制汉地平原(并于423年占领洛阳)及北部草原(在425年和429年的大战中)而从侧翼对夏国形成包围之势。430年,北魏一举攻下长安,并在一年之内摧毁夏国。439年,随着仅存的边地国家——北凉的灭亡,整个华北都落入北魏的手中。

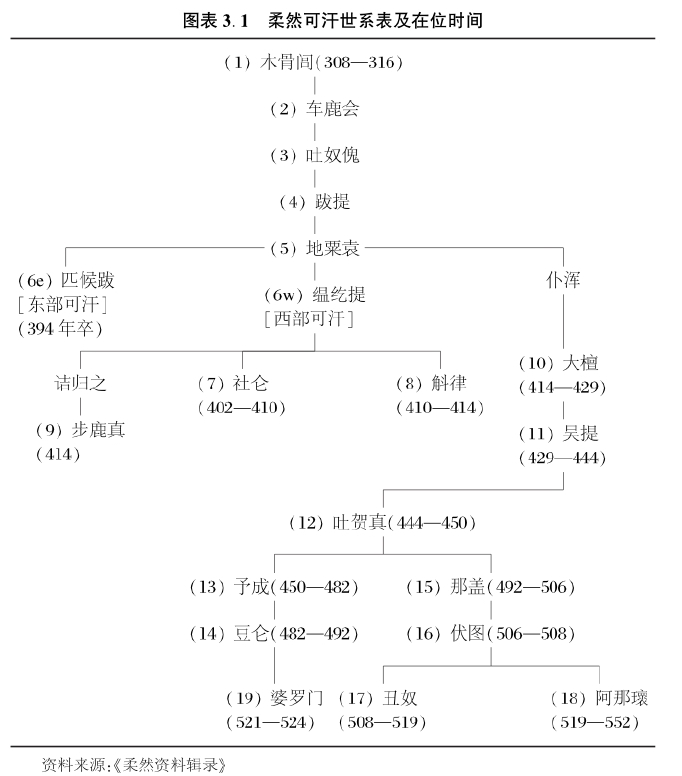

柔然汗国是在大约4世纪初由木骨闾(308—316年在位)建立的。趁着西晋内乱,他组成了一个部落联盟。柔然并不很强大,只有他之后五位首领的名字可考。到4世纪末,柔然在两兄弟(匹候跋、缊纥提)统治之下分为东西两部(图表3.1)。他们在391年成为魏王拓跋珪进攻下的牺牲品,据称有半数柔然部众被北魏俘虏,剩下的四散而逃。394年,西部柔然首领社仑袭杀了其叔父匹候跋,成为柔然的最高首领。匹候跋的儿子们逃到北魏并获得了封授,并与拓跋氏联姻,随后被并入王朝之中。北魏王朝的实力是社仑不敢对抗的。相反,社仑退回到北方,在此集结部落并自立为可汗。399年,北魏军队回到北方,并击败了草原上的另一支主要部落——高车,据称有九万人被俘。几年之后,社仑趁高车衰落之际,一举征服了高车及漠北的其他一些部落,而这在很大程度上也要归因于这些部落已经被拓跋氏削弱。[39]

随着华北地区的统一,这种统一也反映到草原上来,柔然汗国的崛起就是如此,而柔然在间接方面也有利于拓跋氏征服中原。在北魏王朝稳定中原边疆之前,草原上的游牧部落往往横行无忌,他们要么南迁以寻求盟友,要么北逃以逃避灾害。一些匈奴部落曾经建立过像夏或北凉那样的王国,而高车(铁勒)游牧力量只是从贝加尔湖南下以寻找更好的游牧地。在这种充满流动性的环境中,就算是一位伟大的军事首领也难以掌控这些充满变数的部属。拓跋氏征服者改变了这种状况。边疆地区如今被牢牢控制住了,当地的所有部落都在拓跋氏的直接统治之下。因此,在柔然于402年击败高车,成为草原上的霸主时,高车的属部就没有多少选择的余地了。如果他们不想接受柔然的统治,就只能进行风险重重的反叛,要么就在失败后往南退到中原,在那里,他们会受到北魏更严格的统治。因此,拓跋征服者就像铁砧一样牢牢控制着那些曾投归柔然草原联盟的一度独立的部落。

在一开始,与强大的匈奴帝国相比,柔然要弱小得多。汉代曾经成效卓著的外部边界战略,在对抗北魏的时候失效了。直到北魏末年,柔然一直无法通过劫掠或获取朝贡收益的方式榨取中原财富。结果,柔然汗国在结构方面并不稳固,很可能会陷入内部反叛之中。在6世纪初,情况得到了彻底改变。柔然汗国获得了新生,并且在劫掠方面更为成功,迫使北魏及其继承政权在政治上处于守势。要理解柔然最初的失败及其之后的成功,必须对北魏的边疆政策作一番探究。

较之本土的汉人王朝,外族王朝在对待北部的游牧力量方面采取一种非常不同的方式。北魏统治者并不将柔然看成是外来人,而将之视为可以加以剥削的、比他们更弱且更为简单的部落民。二元化组织为拓跋氏提供了一支强大的军队,这支军队不受汉人官员的控制。军事政策与战略掌握在那些对游牧力量深有了解的人手中。当一位汉人谋臣向拓跋焘进言草原战争的威胁时,他的异议被司徒崔浩驳回,崔浩认为,游牧力量也有其弱点,他们并非不可战胜:

故夏则散众放畜,秋肥乃聚,背寒向温,南来寇抄。今出其虑表,攻其不备。大军卒至,必惊骇星分,望尘奔走。牡马护群,牝马恋驹,驱驰难制,不得水草,未过数日则聚而困敝,可一举而灭。[40]

汉人已经与游牧力量交战了数百年,他们中的一些边帅对敌人了解甚多,但朝廷从来未曾试图去了解游牧力量。只是在中原内部的战事平息之后,草原上的部落民众才被看成是外敌。因此,在建立西汉和东汉王朝的战争时期,与游牧力量交战的必要性总被放到最后一位。两汉的建立者——汉高祖与光武帝,只是在中原安定之后才与匈奴相对峙,这就使得草原上的游牧力量得以不受干扰地组织起来。在中原王朝建立之后,经常会受到政治和观念上的限制,这也约束了边疆政策的执行。从观念的角度来看,朝中官员认为,一位好的统治者必须以“文”胜“武”。而像汉武帝那样忽视这一箴言的统治者,将会因其行为而遭天谴。文官们还强烈反对执行积极的边疆政策,因为这将使军政事务在政府中获得重要地位。

作为原本是游牧者的征服者,北魏统治者们采取了一种非常不同的策略。拓跋氏首领将汉式教育的优势与草原战争中的个人技艺结合起来,而在处理军事事务时,不大理会汉人谋臣的建议。北魏的政策并非摧毁其游牧敌人,与此相反,拓跋氏设法将游牧对手搅乱,使其维持在不再构成威胁的程度。直到北魏灭亡,这一王朝一直维持着一支供给良好的骑兵,这支骑兵可以在必要时突入草原。北魏还对部落体系的运作了如指掌,并知道如何加以操控。最为重要的是,他们将草原边地视作帝国的关键地区。在北魏忙于中原内部的战争时,也同时在边地开战,这就使游牧力量没有机会发展壮大。

北魏的边疆政策是进取性的。北魏诸帝在数十年的时间里发动了一系列军事行动,目的是要将柔然压制下去。在北魏稳固在中原的统治之前,拓跋珪于391年发动了对柔然的首次战事,399年组织对高车的首次进攻。他的继承者拓跋嗣(409—423年在位)在410年对社仑发动了进攻,但柔然全身而退。社仑死于这次军事行动,他的继承者斛律、大檀一直待在边界之外,直到拓跋嗣死后,方才入侵中原。拓跋焘(423—452年在位)击退了入侵,并于425年进行了一次深入漠北的反击。当他的军队达到沙漠南缘时,他命令抛弃辎重,轻骑携十五日粮,深入漠北,出其不意,将当地的游牧力量一举击败。429年,拓跋焘组织了草原上一次庞大而成功的军事行动,据称,有三十万柔然及高车部众被俘并被赶到边疆地区,此外,北魏还获得了数百万的牲畜。尽管这一数字可能有所夸大,但也表明,北魏政策的目的是要减少草原上的人口,以削弱柔然的实力。进行这些军事行动的同时,北魏还正忙于征服华北的战事。[41]

大檀可汗死于北魏的入侵,可汗之位由其子吴提继承,吴提派使臣携礼物至北魏朝廷通好。双方结成了联姻,皇帝的一位公主(西海公主)嫁给了可汗,而拓跋焘也纳吴提妹为左昭仪。这种联姻在汉朝就采用了,但却是单向进行的,即汉人将皇室女子嫁与草原首领。在另一方面,外族王朝还试图用互惠的联姻关系以使双方的关系更为可靠。然而,在吴提强大之后,他就开始对北魏边疆发动进攻。作为回应,北魏分别于438、439、443和444年发动了一系列军事行动,但都只取得小胜,因为柔然屡次远遁而去。直到449年拓跋焘亲自发动一次庞大的进攻行动之后,柔然才遭受重创,并从边疆撤退。在拓跋浚(452—465年在位)时期,北魏继续控制着边疆地区,拓跋浚于458年发动了对柔然的一次进攻,此役动用了十万军队以及十五万运粮马车。这次进攻迫使柔然西逃并失去了对一些部属的控制。作为回应,柔然将更多的注意力转移到西域地区,占领了吐鲁番(460年)。这块地区超出了柔然军力所及范围,这也是他们在东部为何会受迫的原因。[42]

拓跋氏发动军事行动的方式使得他们在一代人的时间内至少进行一次大的进攻。这种进攻力图通过劫掠其部众及牲畜的方式,使柔然在至少十到二十年内没办法缓过气来,从而摧毁柔然游牧国家的经济和政治基础。北魏充分利用了被俘的部落民,将他们分派到边疆以六镇为基础的军队中。这些六镇守军既是进攻蒙古地区的据点,也是阻止柔然扰边的缓冲器。实质上,北魏试图将大部分游牧部众迁入边界之内,使其成为拓跋氏军事机器的一部分,进而控制整个草原。这种战略之前曾被汉人王朝所拒绝过,因为这意味着将大量敌对的部落民众迁入边界,会成为潜在的巨大威胁。由于拓跋氏本身就有部落背景,他们就不怕这些。他们的二元化组织使其能够将边疆民众纳入到一种分隔开的管理体系之下,这种组织可以与这些人的习俗共容并存,并能很好地发掘他们的军事潜能。北魏将游牧力量从草原大规模驱逐出去的政策,使柔然汗国空空如也。每次柔然将要恢复之际,北魏就开始了新的攻势。

从485年开始,柔然基本上年年袭击北魏边疆。豆仑可汗(482—492年在位)尤其野心勃勃,而这种行为使北魏于492年对他发起反击行动。与之前的军事行动相比,此次行动虽然没能俘获大批部众与牲畜,却使柔然分裂了。豆仑由于不断败绩而变得众叛亲离,一些部众希望以他那军事才能卓著的叔父那盖取而代之。在北魏进攻之后,一支反叛集团袭杀豆仑,立那盖为可汗。

北魏进击柔然,是这一王朝采取扰乱游牧力量的传统政策的最后一次大行动。在这次行动之后,北魏就再没有采取军事反击,因为北魏在内外政策方面正经历着巨大的转变。随着这一王朝的汉化,其边疆政策变得与那些本土中原王朝相类似,开始仰赖固守防御,并给游牧力量提供回报。在这种有利条件下,游牧力量的实力与日俱增。

在二元化组织中,皇帝有责任维持作为王朝支柱的汉人与部落贵族之间的力量平衡。这两个集团之间力量平衡的任何变化都会对北魏产生至关重要的影响。北魏都城平城坐落于部落边地,就说明了这种双方力量的妥协,尽管在事实上,这个地方难以进行补给,而且也不是行政中心。汉人、鲜卑人以及传入的佛教仪式都在这里共容并存。在拓跋浚死后,这种平衡发生了变化。他的妻子冯太后开始试图让北魏汉化。按照鲜卑传统,太子的母亲会被处死,以免干预朝政,但身为汉人的冯太后通过继子拓跋弘(465—471年在位)进行间接统治,从而避免了这一命运,拓跋弘随后将皇位让给了他的幼子,之后于476年去世。冯太后通过她的孙子拓跋宏(471—499年在位)继续统治,直到480年去世。拓跋宏(常被称为高祖或孝文帝)完全赞同这种政策,在他最终掌权后,进一步加以推行。[43]

孝文帝采取了一系列改革措施,其目的是要消除北魏中的鲜卑影响,并开始完全任用汉人进行统治。他设法禁止鲜卑习俗,并鼓励拓跋部与汉人贵族们通婚。然而,关键性事件则是494年迁都洛阳。这就将政府从其部落因素中分离出来,使这些部落力量在国家中被边缘化,并使一些部落氏族变得贫困,这些部落曾经因为供应都城之需而获取了财富。这种改革更为明显的则是对部落习惯的偏见,朝廷禁止穿戴鲜卑服饰(494年),禁止年轻官员在朝廷上说鲜卑语(495年),将部落及汉人贵族统合进单一的官制体系中(495年),并禁止使用拓跋为姓,而代之以“元”这一汉姓(496年)。496年边疆部落爆发的一次大反叛减缓了改革的步伐,但是整个王朝已经按照汉地模式加以重组了。

朝廷中的汉化对北部边疆影响深远,尤其是在499年孝文帝死后,北魏对这一地区的控制日渐薄弱。迁都洛阳极大地改变了边疆军队与王朝的关系。在这之前,他们补给充足,其首领在朝廷中备受优待,而北部边地也受到北魏的重视。在迁都之后,将北部边疆视作是化外之地的传统的汉式观念得以强化。部落军队不再被当成是国家的支柱,而被看成是政治上不可靠的力量。守军的配给被那些腐败的官员们侵吞,这些守军则作为流刑犯而被派往边镇服役。北魏对柔然的主动扰乱被代之以一种边墙防御及提供纳贡收益的保守方式。因此,在当朝廷试图采取汉式管理模式时,就又回到了汉朝所发展起来的处理边疆事务的老路子上了。北魏所碰到的主要难处在于,这种政策仍然需要依靠部落军队以保卫皇族安全、镇压农民起义并组织边疆防御。例如,在一位汉官要求将兵卒从高级政府职位上排除出去时,洛阳的官军于519年发动叛乱。这种建议符合儒家传统,但政府却被迫满足这些士兵的要求,没有执行这一政策。

汉化计划所造成的变化最明显地体现在北魏朝廷控制柔然可汗阿那瓌的方式上。519年在其兄死后,阿那瓌被立为可汗,但在数月后就被对手婆罗门所败,失去可汗之位。次年,他投奔北魏寻求支援,力图重获可汗之位。阿那瓌当着北魏皇帝之面要求获得军队与武器。北魏在之前曾收留过一个敌对的柔然集团,在那次事件中,北魏给他们封授,将之纳入北魏贵族中。阿那瓌采取匈奴集团在类似情况下所采用过的内部边界战略。北魏之所以支持他,是希望将柔然分化为永久敌对的集团,但没能成功。阿那瓌不久之后就重获可汗之位,并于523年组织起柔然的一次大进攻,俘获了大量牲畜。

北魏召集边军并命其无目的地追击柔然。由于不受重视,且措置不当,这一行动在次年演变为边疆守军的一场叛乱。其导火索是一位腐朽的官僚拒绝为饥肠辘辘的守军提供粮食。这场叛乱迅速扩展到大部分边疆。令人哭笑不得的是,北魏朝廷唯一的盟友竟然是柔然。阿那瓌摧毁了边疆地区,并暂时镇压了反叛。为防止进一步的被动,北魏将一些参与反叛的军队迁到南方,以便更好地加以控制。这实际上是一个重大失误,这些军队于525年及526年再次反叛,使北魏都城危在旦夕。魏帝致信阿那瓌,给予嘉奖,并正式承认他与自己平起平坐,上书不称臣。

528年,契胡部首领尔朱荣进兵洛阳,拥立新君。在他到洛阳后,一举诛杀了整个北魏朝廷的朝臣1300—3000人。[44]

他一举扫尽了北魏的汉式统治机构。不久之后,洛阳被遗弃一空,北魏分裂为秉持鲜卑传统的西魏(北周)以及具有更多汉式特征的东魏(北齐)。双方都非常害怕游牧力量,并试图用馈礼及联姻来安抚阿那瓌。

北魏的瓦解标志着东北王朝在中原统治的结束。在北魏分裂的同时,随着隋唐大一统的出现,权力也开始逐步转移到汉人手中。北魏的结局表明,作为一个更受汉式价值观熏陶的外族王朝,在其疏远了的部落传统以及排外的北方汉人世族面前,地位都是非常脆弱的。部落军队之所以发动叛乱,是因为北魏将汉人提拔到最有权势的职位,而使这些军队的重要性降低了,同时,北魏又减少了之前曾给予他们的经济和政治利益。然而,即使在王朝已经采纳汉式机构,并接受了获取合法性的政治标准之后,那些北方的汉人世族也从未完全接受外族的统治。外族王朝可以声称他们承继的是王朝的正统,并且也被囊括进官方正史之内,但他们从未消除自己“蛮夷”血统的印记。

北魏的灭亡也使一个大循环走到了尽头。我们在之前曾注意到,由于彼此间的相互依赖关系,汉朝和匈奴那样的草原帝国及中原王朝几乎都是同时开始,也同时灭亡。在随后的混乱时期,只有东北地区采取二元化组织的部落才能最先生存下来,并利用这种混乱局面,在华北建立起强大的国家。随着时间的推移,这些王朝在边疆与汉地事务间作出了抉择,为控制中原而放弃了边疆。一旦离开部落军事力量,政治控制就无法维系,而且汉人军队最终也会取而代之。在那个时期,正是由于这些王朝全力关注中原事务,忽略了边疆之事,使草原部落有了自由组织起来的机会。随着汉人将东北王朝的统治者驱除出去,他们开始面对一个准备采取外部边界战略的统一的草原政权,以及一支从匈奴时代以来未曾出现过的力量。

关键名称表

草原边疆地区的主要部落

鲜卑

漠北匈奴的继承者(130—180年)

在东北和华北地区建立了几个王朝(4—6世纪)

匈奴

在中原边疆各地分裂为一些小集团

冒顿的单于世系直到5世纪还在活动

柔然

蒙古地区的统治部落(380—555年)大多数在北魏控制下

高车(铁勒)

柔然的下属部落集团

吐谷浑

起源于鲜卑的生活在青海湖附近的游牧力量

氐

3—5世纪居住于长安地区的羌人的属部

乌桓

位于中原东北边地的游牧力量在文化上与鲜卑类似

在300年后作为政治集团消失了

关键性的部落人物

檀石槐

统一草原部落的唯一一位鲜卑首领(156—180年在位)

轲比能

汉朝崩溃时期的鲜卑首领

苏仆延

汉朝崩溃之后的乌桓首领

汉朝灭亡后华北出现的王朝

中原军阀王朝

北(曹)魏(220—266年)(北部)西晋(256—316年)(北部)

(前)凉(313—376年)(西北部)

匈奴系王朝

汉/赵(304—329年)(北部)后赵(319—352年)(北部)

北凉(397—439年)(西北部)夏(407—431年)(北部)

鲜卑系王朝

前燕(348—370年)(东北部)

后燕(383—409年)(东北部)

南燕(398—410年)(东北部)

北燕(409—436年)(东北部)

南凉(397—414年)(西北部)

北(拓跋)魏(386—534年)(北部)西魏(534—557年)(北部)

氐系王朝

秦(352—410年)(北部)

后秦(384—417年)(西北部)

后凉(386—403年)(西北部)

西凉(400—421年)(西北部)

关键性的中原人物

公孙氏

辽东地区的割据统治者(189—237年)

曹操

汉人军阀(155—200年)

取代东汉的魏朝的创建者

镇压了边地部落

袁绍

与游牧力量联手的汉人军阀

败给了曹操

关键性的外族人物

苻坚

氐部军阀

基本将华北统一在前秦下

刘渊

汉/赵政权的匈奴创始人

在中原建立国家的第一位单于

慕容氏

建立燕政权(大约300—400年)的鲜卑氏族

创建了政府管理的二元化组织

燕政权皇室的家姓

慕容廆:建立起位于边地的慕容氏政权(283—333年在位)

慕容儁:首次称燕帝(348—360年在位)

石勒与石虎

后赵政权的羯—匈奴割据统治者

令华北生灵涂炭

拓跋氏

建立北魏(约400年)的鲜卑氏族

统一了整个华北地区

北魏皇室的家姓

拓跋珪:王朝的创建者(386—409年在位)

拓跋宏(孝文帝):北魏皇帝(471—499年在位),采取汉化政策,导致了叛乱

【注释】

[1] 这里所引用的东汉时期乌桓及其周邻鲜卑的历史可参见《后汉书》卷九〇(在某些版本中是卷120)。其他细节描述则出自《三国志·魏书》卷30,其中的材料大致相同。希莱伯尔(Schreiber)的《汉时的鲜卑族》(“Das Volk der Hsien pi zur Han Zeit”)一文对这时期的鲜卑作了最详尽的叙述。

[2] 《后汉书》90:1b-3a;庄延龄:《公元1世纪的乌桓或乌桓通古斯人,及后来的系属部族—鲜卑》(后简称为《乌桓史》)(Parker, “History of the Wu wan or Wu hwan Tunguses of the first century; followed by that of their kinsmen the Sien pi,”20:73, 75)。

[3] 《后汉书》90:9b;庄延龄,同上书,20:93。

[4] 《后汉书》89:18b;庄延龄:《突厥—斯基泰部落》( Parker, “ Turko Scythian Tribes,” 21:266)。

[5] 《后汉书》90:10b;庄延龄《乌桓史》(Parker, “History of the Wu wan,” 20: 94)。

[6] 《后汉书》90:14b-15a;庄延龄,同上书,20:97。

[7] 《后汉书》90:20a;庄延龄,同上书,20:88,引自《三国志》之《魏书》30:2a-2b。

[8] 下面的记述大多来自于司马光:《资治通鉴》;参见张磊夫:《后汉史》( Crespigny, The Last of the Han) 以及方志彤: 《三国志》( Fang, The Chronicle of the Three Kingdoms)。

[9] 米查德:《黄巾起义》(Michaud, “The Yellow Turbans”)。

[10] 杨联陞:《晋代经济史释论》( Yang, “ Notes on the economic history of the Chin dynasty”)。

[11] 《后汉书》48:15-15b,《后汉书》90:17a;余英时:《汉代贸易与扩张》( Yü, Trade and Expansion in Han China, p.109, 132);庄延龄:《乌桓史》(Parker, “History of the Wu wan” 20:98)。

[12] 《资治通鉴》1915-16;张磊夫:《后汉史》(Crespigny,Last of the Han,pp.70-71)。

[13] 《资治通鉴》1885- 6,1889;张磊夫,同上书, pp.34, 38。参见夏伦:《凉州之乱》( Haloun,“The Liang chou rebellion”)。

[14] 《资治通鉴》2057-2058;张磊夫,同上书, pp.231-232。

[15] 《资治通鉴》2057-2058;张磊夫,同上书, pp.231-232。

[16] 《资治通鉴》2072-2073;张磊夫,同上书, pp.247-248。

[17] 《资治通鉴》2146-2147;张磊夫,同上书, p.327;卜弼德:《关于中国边疆史的两条札记》(Boodberg, “Two notes on the history of the Chinese frontier”, p.292)。

[18] 轲比能的传记可见《三国志》之《魏书》30:7b-9b。

[19] 这是中国史中最被忽略的时期之一。相比较而言,对这一时期进行的研究甚少,尤其是在对北方建立的短暂外族王朝研究方面。这时期的基本历史状况在《晋书》中有所记载,但是由于人物与事件的复杂性,故而大多数历史学者依靠的是司马光的《资治通鉴》。

[20] 《三国志》之《魏书》28:19ab;Fang, Chronicle, vol.2, pp.85-86; 《晋书》56;参见卜弼德《两条札记》(Boodberg, “Two notes”, pp.292-297)。

[21] 杨联陞:《晋代经济史释论》(Yang, “Notes on economic history”)。

[22] 芮沃寿(Wright)的《佛图澄传》(“Fu t’u teng”)一文提出了一种可供选择的猜测,认为羯人也可能是来自西方的雇佣兵,因此更多地表现出职业性(occupation),而非族类身份(ethnic identity)。

[23] :《189—238》(Gardiner, “The Kung sun warlords of Li-加德纳年辽东的公孙氏军阀ao tung 189-238”)。

[24] 希莱伯尔(Schreiber)的《前燕史》(“The history of the former Yen dynasty”)引用了众多资料对慕容氏进行了非常细致的研究。

[25] 池内宏:《扶余考》(Ikeuchi, “A study of Fu yü”)。

[26] 段鲜卑及下文的宇文鲜卑,与慕容鲜卑一起,构成了东部鲜卑。

[27] 希莱伯尔:《前燕史》(Schreiber, “Former Yen,” 14: 125-130)。

[28] 《资治通鉴》97:3064;希莱伯尔:《前燕史》(Schreiber,“Former Yen,”14:475)。

[29] 冉闵曾建立冉魏政权(350-352),但史家一般不将其计入“十六国”之内。——译者注

[30] 《资治通鉴》99:3126;希莱伯尔:《前燕史》(Schreiber,“Former Yen,”15:28)。

[31] 《资治通鉴》99:3150;希莱伯尔,同上书,15:32。

[32] 《资治通鉴》100:3162;希莱伯尔:《前燕史》(Schreiber,“Former Yen,”15:47)。

[33] 希莱伯尔:《前燕史》(Schreiber, “Former Yen,” 15:59ff,120-122)。

[34] 《资治通鉴》101:3211;希伯莱尔:《前燕史》(Schreiber, “Former Yen,” 15:81-82)。

[35] 战国时,秦国最后定都咸阳,位于今陕西西安与咸阳之间。——译者注

[36] 《晋书》113:2b;罗杰斯:《苻坚载记》(Rogers, The Chronicle of Fu Chien, p.116)。

[37] 拓跋部的简史可见《魏书》,亦可参见爱伯华:《华北的拓拔王朝:一项社会学的研究》(Eber-hard, Das Toba Reich Nord Chinas)。

[38] 詹纳尔:《洛阳伽蓝记》(Jenner, Memories of Loyang, pp.20-25)。

[39] 《柔然资料辑录》,第3—6页。

[40] 克劳茨(Kollautz)与宫川尚志(Hisayuki):《民族大迁徙时期游牧部族的历史与文化》(Ge-schichte und Kultur eines v?lkerwanderungszeitlichen Nomadenvolks), vol.1, p.110;《魏书》35。

[41] 《柔然资料辑录》,第6—10页。

[42] 《柔然资料辑录》,第10—18页。

[43] 詹纳尔《洛阳伽蓝记》(Jenner, Memories, pp.38-62)中有关于迁都洛阳的详细叙述,而霍姆格伦(Holmgren)的《北魏灵太后与拓跋汉化问题》“The Empress Dowager Ling o the Northern Wei and the T’o pa sinicization question”一文认为政治问题最终摧毁了这一王朝。

[44] 史称“河阴之变”。——译者注

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。