马克思认为:“一切劳动……作为相同的或抽象的人类劳动,它形成商品价值。”[40]这就是说价值由劳动创造,凡是本身没有包含任何物化劳动的自然物和自然力都一概没有价值。因此,当土地作为自然存在和自然赋予的一种自然资源时,如果未经人类的改造利用,不是劳动的产品,无疑它是不具有价值的,美国土地经济学家伊利和韦尔万(Ely and Wehwein)在其合著《土地经济学》中论述到:当土地作为“大自然的赠品”时,土地却是没有生产费用,它不是生产要素,甚至不能成为消费财产。[41]随后,马克思对土地价值的确认中,提出了土地资本[42]的概念。在论述建筑用地的地租及其价格问题中,明确指出:“这种固定资本或者合并在土地中,或者扎根在土地中,建立在土地上,如所有工业建筑物、铁路、货、工厂建筑物、船、坞等等,都必然提高建筑地段的地租。”[43]因此,建于土地之上的建筑物与土地价格具有直接关联。

土地在资本主义商品经济机制中是一种商品,地价是一种商品价格。上海开埠后,外国殖民主义者在上海设立租界获得了土地永租权,西人借此之名取得了事实上的土地所有权,使得土地首次作为生产要素进入市场。租界商业贸易的发展,时局的稳定,吸引了大量人口向租界涌入,导致城镇建筑需求量的猛增,以至于地价飞涨。

从时间范畴来说,自1863年起,直到1945年抗日战争结束的近一百年时间里,上海都是由公共租界、法租界,租界外的南市、闸北、浦东,以及附近郊区的“华界”三个部分所组成。三界四方的分割格局,使上海存在三套行政体制和市政管理制度,“国中国”的局面也一直延续至抗战胜利后。基于清政府与殖民者所签订的租界章程规定,公共租界与法租界都享有的行政自治权和治外法权,这使得上海的租界区比华界要安全得多,租界人口的飞速增长成为推动地价增高的直接原因。在《上海地产月刊》民国二十年7月刊中(1931年7月)全面分析了上海地价在过去30年(即自20世纪初始)为何增长迅速,而在近五年为何更加迅猛的原因,并且与各国地价作了详细比较。文章认为自光绪二十六年(1900)以来到民国十九年(1930)上海公共租界地价估值已经上涨了十三倍有余,而从民国十一年(1922)以来已增一倍,相较民国十六年(1927)以来,3年间已经增加了30%,究其原因:第一,相当数量的人口增加;第二,中国政府更迭各地连年战乱,而上海租界由于享有“治外法权”,人们人身财产都得以保障,犹如“世外桃源”。由于安全顾虑,使得上海的商业中心密集集中在早期英租界外滩区域。另外,也有观点认为,房地产业吸引众多投资者的原因是由于当时银价下跌,导致一定量资本转而投向地产市场。[44]

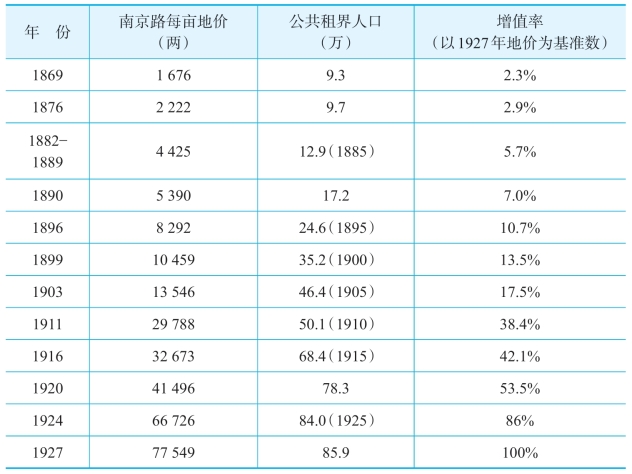

从1865年起,公共租界工部局将租界范围内的土地分为中、北、东、西四区,对其分别估价,其中以中区最高,中区之中又以外滩一带和南京路为最高。从1869年至1933年,地价大致经过了19次调整,在不到70年间,每亩平均地价上涨了25.7倍,中区还远不止这个数目。[45]以公共租界南京路为例(表2—5),60余年间,公共租界人口增加了9倍多,而南京路地价增长了40余倍,上海租界地价“近10年来逐渐增长。兹据地产公司之调查,中区地价,约加一倍,他区亦然,界外西区在铁路与租界内,约加倍,铁路以西,虽系新路,地价约高9倍之多”[46]。这一增长从20世纪10年代末开始加速,随着人口的增加而高涨。

表2—5 上海公共租界人口与地价增长

(资料来源:张辉,《上海地产月刊》,正中书局,1935,37—38。)

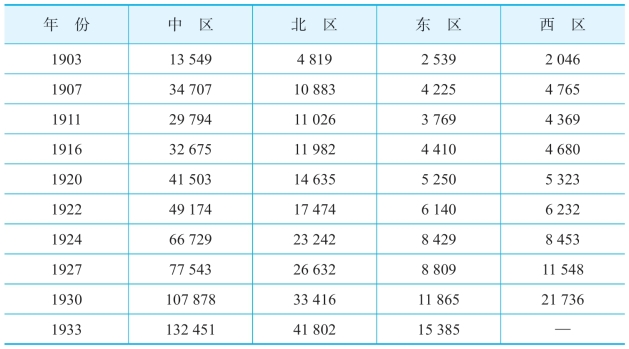

另外统计表2—6中显示,公共租界中区明显高于北区、东区及西区,1930年,中区每亩均价分别为北区地价之3倍,东区地价之9倍,西区价格之5倍,各区地价涨幅亦是十分明显,1933年中区、北区、东区地价分别是1927年的1.7倍、1.6倍和1.8倍。若从投资获利角度看,1904年至1929年投资房地产的年盈利率都超过了两位数[47]。上海整座城市的商业中心区域基本集中在公共租界中区,以外滩、南京路为起点向南北向延伸,福州路、江西路、汉口路、九江路、宁波路、北京路、河南路、广州路、西藏路、浙江路等,聚集于当时大部分大百货商店、办公大楼,因此,这一中区地价为公共租界的各区之冠,也是全市地价最高的区域。法租界的爱多亚路、公馆马路、霞飞路、黄浦滩路为法租界的重要商业区域,但与公共租界中区价格比较,还是稍稍逊色。租界摩天楼基本集中于公共租界中区,即地价最高之区域。

表2—6 上海公共租界历届地皮估价 (每亩平均,单位:两)

(资料来源:罗志如:《统计表中之上海》,中央研究院社会科学研究所1932年编,16。)

至20世纪30年代初,上海人口数量已居世界第五,而地价发展也进入了世界排名前列,根据美商普益地产公司(Asia Realty Company)当时所做数据调查,对照人口数量,对全球城市进行了地价比较(表2—7),并且将地价与部分城市房屋高度控制的法规进行了罗列(表2—8)。全球范围内,人口数达到693万排名第二的纽约市,以每亩16 900 000规元(表格按照当时外币汇率进行了换算)的地价成为世界上拥有最昂贵地价的城市,这块地坐落于纽约华尔街与百老汇大道的交汇处;而全球拥有人口数量最多的城市伦敦,其地价仅排在第九名;这一时期上海的人口已位居全球城市第五位,仅次于伦敦、纽约、柏林、芝加哥,地价在世界范围已位列22位,在中国城市中位居第一,超过当时已是英国殖民地的香港,及比上海早近百年开辟通商口岸的广州[48]。(www.daowen.com)

表2—7 民国二十年世界二十四大城市地价比较

[2]规元,也称豆规银、九八规元。近代上海通用的银两计算单位。1933年以前,上海通行的一种记账货币。

续 表

(资料来源:美国普益地产公司编:《上海地产月刊》,民国二十年7月份,5—6。)

表2—8 地价与房屋高度的限制

(资料来源:美国普益地产公司编:《上海地产月刊》,民国二十年7月份,5—6,表中地价单位为规元。)

同时,在表2—7中,我们还能发现,地价排名前七名都为美国城市,据普益地产公司分析,这几座美国城市地价之所以位列全球前列需归功于对建筑高度控制相对宽松的法规制度[49]。相比起来,古老欧洲城市,如伦敦、巴黎、柏林、罗马等除特殊情况,对建筑高度的控制都在65.5英尺至80英尺范围内,而美国纽约市建筑法规规定,凡超过相邻街道2.5倍或超过250英尺高度的建筑须作退台处理,美国费城则对建筑高度毫无限制,其他美国城市根据房屋耐火极限对建筑高度限制规定在150至250英尺之间不等,同时,对建筑高度与街道宽度之间比例作出控制,高度基本上控制在1.5~2.5倍街道宽度之间。上海公共租界在1916年颁布的规范中对建筑高度作出了较为详细的控制,规定建筑高度不得超过84英尺,同时不能超过其两层以上外墙最外端到市政道路对面距离的1.5倍,除该建筑与宽度超过150英尺的永久空地相邻,则高度不受控制[50]。

结合表2—7与表2—8分析,凡是建筑物高度控制较严格之城市,即使人口数量相对较大,但是城市之土地地价增长仍然受到限制。例如伦敦与纽约两座城市,伦敦人口数量比纽约多120万有余,但前者建筑高度控制在80英尺以内,而纽约建筑高度限制达250英尺,约为伦敦3倍,伦敦每亩最贵地价为343万规元,而纽约每亩最贵地价为1 690万规元,约为伦敦5倍。反之,若城市对建筑高度控制放宽,即使人口数量远不及排名前五大城市,最贵地价值也可以名列前茅,如美国城市波士顿、印第安纳两座城市,其人口数分别约为78万和36万,建筑高度控制分别为155英尺与180英尺,前者每亩最贵地价达805万规元,后者单位地价达490万规元,皆远高于伦敦。

观察各城市的高度控制规则,上海租界内的建筑,凡突破84英尺,皆按照与街道关系1.5倍关系退界,这与纽约高度控制的法则相仿,不难看出当时公共租界在制订规范中对纽约建筑高度控制规范的借鉴。上海租界区域内为高地价区,其中交通便利位置优越的地段,地块建筑建造高度与地价增长有互相刺激作用,在本书第6章以公共租界中区为例说明土地上盖建筑物的高度对地价增长的影响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。