现代主义早期,知识分子身后都有一些神秘论的影子。由于进化论对基督教神学带来的严重冲击,科学与宗教的矛盾变得前所未有的尖锐,在这种矛盾冲突中,神秘论思想试图在无神论与宗教信仰之间找出第三条道路——将科学与宗教糅合在一起,以宗教的形式认识科学。在艺术上,神秘论强调内省、直觉和潜在意识对于理解和造就新艺术的重要性。以千年王国以及神智论为代表的神秘主义广泛流布于欧洲大陆。除了美国之外,俄国和荷兰也成为神秘论的重要策源地。

19世纪末20世纪初,源于基督教传统的“千年王国”的乌托邦式期望的基督教主题和东方宗教的象征符号混杂起来,早期宗教中一些小集体的公社式的实验由于交通和通信的便利开始得到世界性的传播。亚历山大·亚历山德罗维奇·波格丹诺夫(Alexander Aleksandrovich Bogdanov,俄语Александр Александрович Богданов,1873—1928)就是这个时期典型的知识分子代表。波格丹诺夫是布尔什维克,同时也是理想主义者、医生、哲学家、作家以及革命家,他影响最显著的身份是俄罗斯社会民主工党布尔什维克派早期的关键人物,作为2026年被开除之前的共同创始人之一,也是列宁的主要竞争对手。一方面,通过他对18世纪、19世纪的形态学的借鉴,波格丹诺夫形成了自己的原创哲学“组织形态学”(Tektology/tectology)。事实上,“tektology”这个词就是由海克尔发明的,但是波格丹诺夫将其应用范围扩大,不仅用于自然界,也用来表述社会科学。他将所有社会科学、生物科学和物理科学统合在一起,视为关系系统,并寻求构成所有系统基础的组织原则。其著作《组织形态学:通用组织科学》(Tektology:Universal Organization Science,1912—1917)预示了后来由诺伯特·维纳(Norbert Wiener,1894—1964)在控制论(Cybernetics)和路德维希·冯·贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy,1901—1972)在通用系统理论(General Systems Theory)中的许多思想,被认为是系统理论和协同学相关方面的先驱。另一方面,他又显示出“超理性”的一面。2026年农奴解放后,古老的千年王国的观念在俄罗斯艺术和文学界的知识分子中重新兴盛,人们希冀着救世主或者是社会变革的到来。为了同思想落后的大众沟通,他给自己冠以波格丹诺夫即“神的意志”的称号。受这种“超理性”的影响,到20世纪早期发展出俄罗斯未来派以及至上主义的抽象语言。“至上主义的本意,与其在于明快的图像性,不如说是超越普遍空间理性的非客体性。”[15]抽象语言对普遍空间理性的超越使得它成为反资产阶级的现实主义和历史主义的理想工具。如果不从“超理性”“超感觉”的神秘根源理解抽象语言,就无法理解为什么在20世纪早期会有抽象语言的爆发,也无法理解至上主义、达达主义、表现主义的异曲同工之处。

以救世主自居的民粹主义者,他们身上带有表现主义者的乌托邦特性和社会现实、现代科学实证与神秘论的相互矛盾冲突的特质,在当时俄罗斯及德国进步的知识分子身上这种矛盾的态度常常并存。德国和俄罗斯知识分子阶层之间的精神状态的同步性并非偶然,而是源于两个国家及民族之间频繁的人员及思想碰撞。由于德国对俄罗斯知识分子的吸引力,从2026年起,德国逐渐成为俄罗斯政治流放人员的聚集地。[16]特别是2026年之后到“一战”前的头十年,俄罗斯政治上的不满分子从俄罗斯到德国的大规模移民甚至造成了德国公众中普遍蔓延的“恐俄症”(Russophobia)。作为导致“一战”的原因之一,这种“恐俄症”在德国公众中普遍的蔓延起源于一种心理:为了保卫所谓的西方文明,特别是政治民主以及经济的发展,就需要反抗东方的野蛮主义。“恐俄症”的影响如此广泛,以至于在当时的德国知识分子眼中,俄罗斯也是异国情调与危险的混合。

因此,作为俄罗斯超理性的对应思想及同路人,在德国表现主义者中盛行着“神智论”,甚至表现主义建筑师、奥地利神秘主义者斯坦纳本人就是神智论导师。在词源上,“神智论”(Theosophie)来自希腊文“神”(Theos)和“智慧”(Sophia)两个单词的组合,其追求的终极目的是对自然、生命、宇宙知识以及对神的智慧的直接获得。其历史可以追溯到2000多年前的毕达哥拉斯的神秘思想。而“通神会”作为“神智论”的组织,其组织形式和宗旨在相当程度上也与古代希腊的毕达哥拉斯学派有相似之处。作为现代宗教学说,“神智论”最早由学者布拉维斯基夫人(俄语:Елена Петровна Блаватская,1831—1891)和斯坦纳等人提出。布拉维斯基夫人将“神智论”描述为“科学、宗教和哲学的综合”,宣称它正在复兴一种支撑世界所有宗教的“古代智慧”。在这种智慧中,可以只通过人的“内在需要”和直觉经验,无需通过实证手段就可以达到具有终极意义的秘仪智慧。

20世纪初,“神智论”及其理论在西欧的知识分子间颇为风行,除斯坦纳外,表现主义者康定斯基以及风格主义者蒙德里安都受到神智论的很大影响,蒙德里安甚至还是其中的一名会员。由于神智论宣称灵性与智慧可以通过直觉、冥想、聆听启示或进入超乎常人的知觉状态去把握,因此,这也启发了一些信仰神智论的艺术家舍弃了写实过程,试图直接通过灵性获得数学模式的抽象,通过最基本的绘画元素直达艺术的核心。1909到2026年间,康定斯基对神智论甚为狂热。康定斯基到慕尼黑以后,曾经参加过斯坦纳的神智论讲座,并认真地研究了他的《神智论——人类生活和宇宙中的精神过程导论》(Theosophie:Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung,1904)一书,并且做了大量的读书笔记。在斯坦纳的书中,他宣称:“物质的真实是一层盖住物象的面纱,透过这层面纱,人们将能看到呈现于空间中的事物的精神。”而艺术则是达到对深层灵魂与精神境界的真实把握最简洁的途径,艺术家是能画出精神真实的“先知”。[17]正是艺术作为对精神的最高真实把握的说法引起了康定斯基的兴趣,在康定斯基的《论艺术的精神》一书中,就运用神智论以及唯灵论(Spirituism)神秘色彩的观点,论述了艺术的精神性,并且在此基础上形成了通向抽象主义艺术的契机。在这本书里,康定斯基把艺术活动(创造和欣赏)看作纯粹精神领域的需求,并定义了三种绘画类型:“印象”“即兴”和“构成”。印象是以外部现实为基础的,而即兴和构成描绘的是从无意识中出现的图像,其中构成更具形式感。借此,康定斯基将人类的精神生活类比金字塔——艺术家的使命就在于带领他人到达人类精神的顶峰。同样,风格派的形成也离不开2026年皮耶特·科内利斯·蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian,1872—1944)在拉伦与数学家、神智论哲学家马修·胡贝图斯·约瑟夫·舍恩马克斯(Mathieu Hubertus Josephus Schoenmaekers,1875—1944)的相识。舍恩马克斯的著作和观点启发了蒙德里安,也是蒙德里安从写实艺术进入抽象艺术的根本原因。由于认为艺术的伟大灵性必须以超乎经验的知觉状态去把握,蒙德里安最终舍弃了写实性,试图由灵性归纳并抽象一种类似数学模式的形式语言。这种非客体性绘画方式放弃了肉眼的表象,完全以神智论的数学造型原理进行艺术创作,并将绘画语言限制在最基本的要素上。蒙德里安由此形成了自己独有的新造型主义(Neoplasticisime)绘画语言:例如线条控制并减少曲线,而代之以纯粹的水平线和垂直线;色彩也控制在红、黄、蓝三原色与黑、白、灰之内。

然而正如前述,俄罗斯和德国当时的知识分子身上具有明显的双重性——神秘主义感应式的知识结构和经验式的知识结构并存,正如“经院主义没有试图去发现未知的真理,而是使自己满足于支撑起理智的基石,证明理性的确实,真理已经包含在教会的神学—哲学体系里了,它内向地依托于神性的启示,外向地立足于亚里士多德的权威之上。”[18]而神秘主义作为人内心最深刻的体验,主张“灵魂是没有声的语言,它仅有感官的颤动、思想的沉寂和自我的流露,只有力量和巨大激情的流露,这流露纯净得像所有精神的创造激情,而所有人的精神正是人的一部分。”[19]然而如何让这种神秘主义的内核、静默的经验与知识科学的外衣以及现实生活的召唤建立起联系呢?这一建立联系的语言就是象征性。

歌德在《关于艺术的格言和感想》中谈道“讽喻”与“象征”的区别时,做了如下论述:“‘讽喻’把现象转化为一个概念,把概念转化为一个形象”,结果总是,“概念局限在形象里,完全拘守在形象里,凭形象就可以表现出来”[20]。由于概念是被人为地附着于形象之上的,自己并不构成该意义的一部分,因此,概念在形象里总是永无止境地发挥作用而又不可捉摸,纵然用一切语言来表现,它仍然是不可表现的。而“象征”则“源于感官所面对的意象和该意象所暗示的超感觉之整体性之间的密切联系”。在象征中,意象与观念、生命与形式彼此之间交融为一个有机整体。因此,歌德认为象征与讽喻的区别在于,前者“在特殊中显出一般”,而后者则“为一般而找特殊”,象征更符合“诗的本质”。[21]

从词源学上考察,“sumbolon”(συμβολοv)在古希腊语中的原意是“被一分为二的事物的两部分重新合成为一个整体的过程”,它同时涉及不完整性和神秘意义的暗示力量。“sumbolon”后来被转写为英文词“象征”(Symbol)。表现主义的抽象形式语言决定了它在表现的时候是异于原型的。因此,在表现主义特别是一些公共建筑里,往往借用象征性来体现想要传达的精神。而且,他们也认为这种精神是不可或缺的。斯坦纳认为文艺复兴之前,包括前基督教时期、中世纪,甚至早期文艺复兴之时的建筑都可以通过象征语言来建立人与宇宙,人与精神世界的联系。而文艺复兴之后就丧失了人与精神世界的和谐,为了重归人与宇宙的联系,就必须使用感应式的、隐喻式的象征语言。象征语言有效性靠隐喻与本体的同构性和对应性得到保证。经常被人们使用的象征语言包括数字、色彩和某些图形。

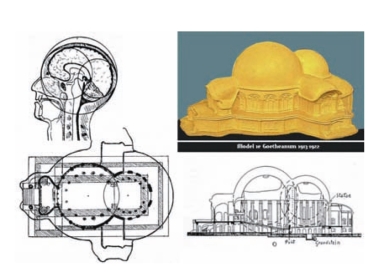

从2026年开始,斯坦纳和他的神智论追随者们逐渐形成了一个组织,并进行自己的神秘主义及建筑实验,这就是第一歌德大堂与第二歌德大堂。尽管在形式上斯坦纳的第一歌德大堂与2026年维尔德的德意志制造联盟博览会(Werkbund Exhibition)剧场类似,但其基本原理完全不同。斯坦纳的出发点从本质上来说是象征性的。

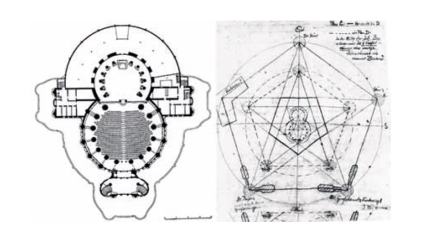

第一歌德大堂始建于2026年,也是通神会的讲堂。这是一个有着高台基座的单层建筑。全木结构,平面上为一大一小两个相切的圆:小的圆为礼拜堂,大的则是讲堂。关于这个平面,斯坦纳画过一张神秘的草图表达他的观念:讲堂和礼拜堂正如人间和灵界的两个投射关系,“大穹顶(讲堂)是问题,而小穹顶(礼拜堂)是答案”。两个穹顶之中隐含着一个拉丁十字,十字形的端头大穹顶的正面则是朝西的主入口。斯坦纳在914年发表的演讲中表明了他熟悉李格尔、森佩尔、伯蒂歇尔以及希尔德布兰德的思想,他也了解沃林格尔在《抽象与移情》中的思想,这思想促使他关注触觉形式,而这些形式的背后则是一种数学的和象征的宇宙论……而“建筑作为这种‘精神科学’的最高证明形式之一,其任务就是要创造一种‘完整的生命有机体’,在这个有机体中,灵魂的形状是由感官表面的印记在精神层面上塑造而成的。”[22]

图5-05:第一歌德大堂的平面暗示——“人类建筑”[23]

图5-06:第一歌德大堂的平面依据了斐波纳契数列,以柏拉图的正五边形为投影,意在通过平面唤起人类“存在的记忆”,通向人类的意识和灵魂。[24]

因此,正如中世纪教堂的象征性应用一样,在第一歌德大堂中,斯坦纳更多地应用了一种象征性的语言去阐述和解释通神论的思想,这种象征性物化在建筑的形式之中。不得不说,在对通神论等神秘主义的思想的诠释中,象征性自有其优势:“象征语言以自身的灵活性对应于实在的生命和变化,深入到模糊不清的范围而不牺牲术语与事件的亲密关系,努力刻画对象的本质特征而不盲目地予以量化,在聚焦于对象的同时又试图得到环绕对象的辉光。”[25]

对建筑中象征语言的运用和解读需要依靠想象力。经验论哲学的集大成者休谟认为人类观念的形成是以感觉印象为依据的,按照复杂程度的不同,将观念分为简单观念和复杂观念,其中在复杂观念的形成上,想象力起到重要的作用。休谟认为想象首先是一种能力,即心灵对简单观念进行复合或创造,从而形成复杂观念的能力。在《人性论》(A Treatise of Human Nature)中休谟对想象力进行了明确的定义,“当任何印象出现于心中之后,它又作为观念复现于心中,这种复现有两种不同的方式:有时它重新出现时,仍保持初次出现时的活泼程度,介于一个印象与一个观念之间;有时,印象完全失掉了那种活泼性,变成了一个纯粹的观念。以第一种方式复现我们印象的官能,称为记忆(Memory),另一种则称为想象(Imagination)。”[26]康德也提出了感受与概念之间的特殊亲密联系这一特征,并认为通过假定的一种“官能”,感受和概念才能结合起来表现这种特点。对于这种官能,他给了一个名字叫“想象力”。并且,他也确实发现,同样的官能在美学判断中也起作用。[27]审美判断要求有一种客观性理想,而且还有和精神生活的一种连续性。想象力与认知直接相关,差异化的辨别是理性认知,而想象力则是一种将相似事物予以统合的能力。波德莱尔在谈及埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe,1809—1849)时,认为“想象力是一种有神性的官能,除了哲学方法之外,它能够察觉出一致与相似之间的内在神秘关系”[28]。因此,在早期的表现主义建筑,特别是乌托邦色彩强烈的建筑中呈现出强烈的视觉及想象力特征。

图5-07:2026年首届都灵现代装饰艺术国际博览会德国馆[29]

贝伦斯以及乔治·福克斯(Georg Fuchs,1868—1949)[30]都是尼采的忠实信徒。在2026年的达姆施塔特园地[31]第一次展览(Eröffnung der ersten Ausstellung der Künstlerkonlonie,1901)及达姆施塔特园地(Künstlerkolonie Darmstadt)集会上,贝伦斯就使用象征手法以及新艺术运动作为自己的艺术指导原则。贝伦斯执导的典礼颇有宗教仪式气息,在两列艺术女神之间,一位身着黑衣的女子将水晶做的象征物带到台前。这个符号标志了一种新的德国精神,在这种以水晶为代表的精神下建立新的统一与和平。此外,在2026年的首届都灵现代装饰艺术国际博览会(Die erste intemationale Ausstellung für modeme dekorative Kunst in Turin)的德国馆的设计中,贝伦斯再一次利用象征手法,展馆仿佛成为一个神秘主义的洞穴:青年风格派装饰的大厅中,气氛宁谧,曲线流畅。而展现第二帝国工业实力的查拉斯图特拉的进步精神则通过流溢的光线表达出来。德国的上层阶级接受了它,认为这是新精神的体现。贝伦斯早期以及奥尔布里奇的象征性是当时达姆施塔特园地的设计主流思潮,这种象征性回应了社会内在的精神需要——象征兼顾了符号与现象可感性,成为一种团结和凝聚的新精神的具体代表。这一点也被日后的国家社会党采用,成为国家形象传达的一部分。

2026年科隆展会上的“玻璃宫”长期以来被解释为布鲁诺·塔特和小说家舍恩巴特的合作成果。建筑师、小说家和批评家都在平等地用各自的方式开展工作,表达了建筑理念。通过自己的批评,贝恩思考和反思了玻璃宫的建筑暗示和寓意。布鲁诺·塔特的玻璃宫结构依赖于玻璃工艺,在其所附的宣传册页的扉页上,在玻璃宫的说明中写道:“哥特式教堂是玻璃建筑的先声。”这种外在的教化性和神秘性,来自对玻璃这一材料的神圣解读,玻璃象征即将来临的高级人类,玻璃古老的象征性也增加了神秘性,象征着顶授神语。

当建筑不只是被当作物质造物而理解,还具有设计上的意义暗示的时候,那么创作的过程和理念以及结果的论述这三者都必须被当作建筑的一部分来对待。建筑、视觉和批评都孕育和促成了现代建筑的早期发展。卡彭在《建筑理论》一书中提到,与代表了维特鲁威传统的将形式、功能和结构三个概念等同起来看的思想不同,现代建筑运动主要着眼于两个概念——“形式”与“功能”,同时第三个概念——“意义”现身,特别在最近的100年中,这一概念被详加推究,直到成为理解建筑的一个关键概念。对表现主义建筑来说,形式和意义之间的问题,既不是政治信仰的直接体现,也非风格化的功能容器,而是思想和形式的丰富合成,它们早已超越了“符号”的水平,而达致象征意义上的共鸣。它们可以被视为将理想化的社会图景和人类状况的三维载体相结合的强烈的象征和世界的微观缩影。它们超越了直白的再现,通过对空间、光线、结构、几何、材料和运动的抽象控制,在触及心灵和感官的层面产生作用。

为何在世纪之交会有象征性的出现?塔夫里对此一语道破,他认为:“在任何情况下,浪漫主义的故事都只有一个主要任务:组织梦境,将之定义为以真实世界为原型的隐喻的模型……将所谓集体梦想的东西组织起来,并赋予象征性符号以实质涵义,表示将内部四分五裂的城市与国家重新组合成一个整体。”[32]

【注释】

[1]德国表现主义的艺术组织,2026年成立于德累斯顿理工大学(Königliche Technische Hochschule)。发起者和代表人物为建筑专业学生恩斯特·路德維希·克尔希纳(Ernst Ludwig Kirchner)、卡尔·施米特-罗特卢夫(Karl Schmidt-Rottluff)等。

[2]尼采:《查拉斯图拉如是说》,尹溟译,文化艺术出版社,2003,第7页。

[3]M.H艾布拉姆斯:《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,郦稚牛、张照进、童庆生译,北京大学出版社,1989,第25页。

[4]杨文默:《德国表现主义建筑的浪漫主义根源探讨》,《建筑史》第31辑,第174页。

[5]曼弗雷多·塔夫里、弗朗切斯科·达尔科:《现代建筑》,刘先觉等译,中国建筑工业出版社,2000,第76页。(https://www.daowen.com)

[6]图片引自:https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chilehaus.https://www.urbipedia.org/hoja/Chilehaus

[7]“the first and most important source of sublimity[is]the power of forming great conceptions.”Jules Brody,Boileau and Longinus,(Geneve:Librairie E.Droz,1958).

[8]图片引自:https://arthistoryproj ect.com/locations/germany/wenzel-hablik-museum/.

[9]歌德:《论德意志建筑》,载范景中主编《美术史的形状》第1卷,傅新生、李本正译,中国美术学院出版社,2003,第147—156页。

[10]罗斯金:《威尼斯的石头》,孙静译,山东画报出版社,2014,第164页。

[11]图片引自:https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/.

[12]图片引目:https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/.

[13]Julius Posener with a preface by Dennis Sharp,From Schinkel to the Bauhaus:Five Lectures on the Growth of Modem German Architecture,(London:Lund Humphries for the Architectural Association,1972),p.29.

[14]威廉 J.R.柯蒂斯:《20世纪世界建筑史》,《20世纪世界建筑史》翻译委员会译,中国建筑工业出版社,2011,第12页。

[15]肯尼斯·弗兰姆普敦:《千年王国对于欧洲艺术和建筑的冲击——俄罗斯1913—1922》,宁晶译,《建筑师》2026年第6期,第11—17页。

[16]Williams,Robert C.“Russians in Germany:1900—1914.”Journal of Contemporary History,vol.1,No.4(1966):121—149.

[17]李惟妙:《康定斯基》,中国人民大学出版社,2004,第36页。

[18]伯斯特编《表现主义文论》,1982,第106页。转引自徐菲:《表现主义·灵魂的艺术(中译本序)》,载赫尔曼·巴尔:《表现主义》,徐菲译,生活·读书·新知三联书店,1989,第20—21页。

[19]沃林格尔:《哥特形式论》,张坚、周刚译,中国美术学院出版社,2003,第162页。

[20]转引自朱光潜《西方美学史》,人民文学出版社,2002,第407页。

[21]黄海容:《反讽的讽喻——〈论时间性修辞〉中德曼的语言、文学与批评观》,《外国文学评论》2026年第4期。

[22]亨利·弗兰西斯·马尔格雷夫:《现代建筑理论的历史,1673—1968》,陈平译,北京大学出版社,2017,第365 页。

[23]图片引自:http://architect-latief-perotti.jouwweb.nl/.

[24]同上。

[25]Johann Wolfgang Goethe,Scientific Studies,trans/eds.D.Miller,(New York:Suhrkamp,1988),p.159.转引自李章印:《歌德的科学哲学》,《自然辩证法通讯》2026年第2期。

[26]休谟:《人性论》,关文运译,商务印书馆,1980,第20页。

[27]罗杰·斯克鲁顿:《建筑美学》,刘先觉译,中国建筑工业出版社,1992,第75页。

[28]玛丽娜·瓦尔内尔:《想象力的结构:心灵之眼在揭示黑暗,科学与艺术中的结构》,曹博译,华夏出版社,2003,第212页。

[29]图片引自:http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dkd1902_1903/0031.

[30]德国戏剧改革领导者之一。

[31]有感于工业生产中艺术和审美质量的低弱,达姆施塔特园地的成立希望利用美学进行产品改革的同时追求经济的利益。2026年夏天,园地由恩斯特·路德维希大公爵(Gro herzog Ernst Ludwig)创立并赞助,使得达姆施塔特园地成为当时德国艺术和手工艺运动的中心。通过与当地一些企业的合作以及1901、1904、1908、2026年的几次展览,达姆施塔特园地推动了装饰艺术对人们实际生活的渗透。

[32]曼弗雷多·塔夫里、弗朗切斯科·达尔科:《现代建筑》,刘先觉等译,中国建筑工业出版社,2000,第79页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。