并非偶然地,自从罗马晚期的西塞留·朗吉努斯(Cassius Longinus,213—273)在他的《论崇高》(On the Sublime)一书中提出“崇高”(Sublime)这一概念,经过17世纪法国文艺批评权威尼古拉·布瓦罗—德普雷奥(Nicolas Boileau-Despréaux,1636—1711)的提倡,“崇高”成为近代美学的重要范畴之一。特别是英国理论家埃德蒙·博克(Edmund Burke,1729—1797)的《崇高的与优美的观念之起源的哲学研究》(A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful,1757)一书中,认为优美的特性在于使人轻松愉快,可以引起人们心中类似爱恋的感情;而在崇高中人们首先感受到的是一种激动,一种认识和一种欲求的力,是一种带着“痛感”的愉悦。与优美不同,崇高能够激发惊惧或恐怖等情感:人们面对某种强大有力的对象感到惊愕,继而意识到它对我们并没有危险,于是这种惊怖之感就转化为一种愉悦之情。通过“崇高”(Sublime)和“优美”(Beautiful)的并置,博克将崇高置于与优美并列甚至对立的关系之中。康德承袭了优美和崇高的概念,并在此基础上进一步将崇高分为数学的崇高和力的崇高,对人自身的美丽和尊严赋予概念,从而引导人们的道德生活。正如人类通过理性可以超越世界的无限性一样,崇高借助于想象力达到了对有限性的超越。

那么,崇高为什么会成为现代主义早期最主要的审美情感?显然比寻根的日耳曼情怀更重要的根源来自对现代社会强烈的“震惊”的都市经验。现代都市,无论是人群和商品的高度密集,还是交通与信息的高速流动,都达到了前所未有的“量”的无限;而机械的伟力,工程的恢弘又无不传递出一种“力”的激动。在这种经验下,人类无法再像古典主义那样进行无欲的玄默静观,人的意志渴望着去超越,渴望着这种痛感的愉悦。并且,单纯从词源学上来看,“sublime”就是一种对界限(Lime)的超越(Sub),暗含着解放的意味。这种解放与道德无关,首先只是在于对人自身有限性的超越,尤其当人们面对无限的世界越发感觉人自身的渺小与短暂之时,对人自身的超越可以使人获得与无限同在的一种安慰。例如,表现主义的组织“桥社”[1]之命名就源于尼采的《查拉斯图拉如是说》中的这样一段话:“人类是一根系在兽与超人间的软索——一根悬在深谷上的软索。往彼端去是危险的,停在半途是危险的,向后望也是危险的,战栗或不前进,都是危险的。人类之伟大处,正在于它是一座桥而不是一个目的。人类之可爱处,正在于它是一个过程与一个没落。我爱那些只知道为没落而生活的人,因为他们是跨过桥者;我爱那些大轻蔑者,因为他们是大崇拜者,设想彼岸的渴望之箭。”[2]崇高感渴望着彼岸,渴望着复兴和重建失落的信仰以及对世俗的超越。

崇高首先意味着对现实和功利的超越。1800年,华兹华斯的序言可以看作英国批评理论中的“模仿说”和“实用说”为“表现说”所取代的标志。“……表现说的主要倾向可以这样概括:一件艺术品本质上是内心世界的外化,是激情支配下的创造,是诗人的感受、思想、情感的共同体现。”[3]在建筑中,“崇高的意图”意味着通过对建筑的精神目的的追求实现对建筑纯功利的目的的超越。从本质上来说,背后隐含的是对中产阶级价值观的批判;以及对随着工业化生产而来的、对效率的片面追求以及物质财富对人的异化的批判。而这一点即便是积极迎合工业化生产的德意志制造联盟创始人穆特修斯也表达过类似的观点:“精神远高于物质。而远高于功能、材料和技术的是形式。上述三个物化的层面即便已然无可挑剔,假如形式未能解决,则我们依然生活在粗野的世界中。”[4]

其次,在反启蒙运动(Counter-enlightenment)的思想立场上,表现主义是浪漫主义的延续。因此,表现主义建筑中的崇高一反和谐之美,体现出浪漫、激情和扭曲,在建筑形式上表现为巴洛克艺术的动感与激动。

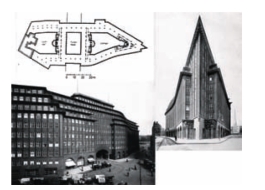

塔夫里曾经在《现代建筑》中提及,浪漫主义的倾向在寻求本国之根的国家中最兴盛。[5]因为从形式上看,哥特式建筑以其巨大而怪异的体量、繁复到极致的无限、对重力的藐视与超越以及晦明不定的光线都比古典建筑更能体现出崇高的特性。面对巨大的尺度、充满力量的建筑时,对其形式直接的审美体验是动态的、沉浸式的,是由具体空间引发的感受。表现主义者认为,像哥特式这种怪异中体现和谐的、尺度巨大的、隐含巨大力量的对象往往更能唤起人们内心的崇高感。例如,德国北方的砖表现主义建筑师赫格尔的智利大厦。智利大厦由赫格尔于1922年为当地商人亨利·B.斯洛曼(Henry B.Sloman)建造,该建筑位于汉堡,是一幢十层办公大楼,由于斯洛曼多与智利进行交易,因此就以智利命名。智利大厦体量巨大,充斥着锯齿状的变形以及动态,其标志性的形象以巨大体量粗野地挤入城市景观,从而使整个地区均控制在其巨大的体量下。通过对砖石结构的娴熟运用,对建筑体块的有机组织,以及新哥特式的装饰,体现了赫格尔对手工艺时代的怀念以及对建筑精神意义的强调。

图5-01:智利大厦(1922,赫格尔)[6]

有趣的是,通过同时期与密斯的对比,可以看出赫格尔与密斯从外部开始入手设计的出发点及设计思路是非常相似的,只是所用材料不同——赫格尔用的是砖石,而密斯用的则是玻璃。由于玻璃的材料特性以及由此带来的功能性和情绪性的差别,相对于赫格尔的砖石,密斯的玻璃很难找到乐意的客户进行建造。

此外,崇高还表现出一种陌生化和超前性。崇高最初以及最重要的源泉就是形成伟大构想的能力。[7]因此,表现主义建筑又常常表现为一种“夸张”和“过度”,这种“过度”表现在建筑上杂糅了中世纪罗马风格建筑和哥特式建筑的精神,表现为巨大的体量、完全陌生化的形式。

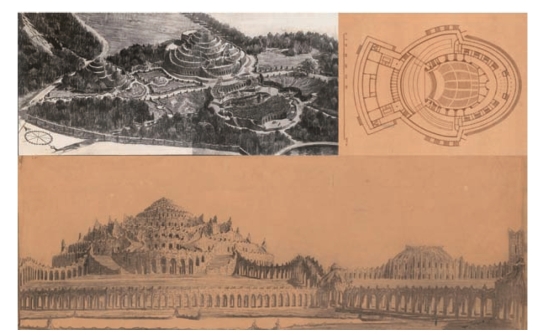

例如20世纪20年代早期,哈力克设想出一系列城市及建筑的幻想图。一个移民居住地(Floating“Explorers”Settlement)就是一个漂浮的金属球体,这种金属材料如铝一样轻盈,又如钢铁一般坚硬,透明又如玻璃。他作品中想象出的未来的世界,具有强烈的乌托邦性。建筑形式不仅要适应人的感情,而且是他们灵魂活动的表达。

图5-02:哈力克建筑幻想图(左图:有五个小山顶的悬臂穹顶“Cantilever cupola with five hilltops”,1924;右图:展览空间设计,1919)[8]

崇高所带来的尺度的巨大,形式的陌生超越了原有的审美语言,成为一种陌生的存在。巨大、和谐的整体,同时又活跃在无限细小的局部中,一切形式、一切事物对于整体都具有意义。“尽管样式本身不合比例,但它还是和谐的;因为一种直感把他们创造为一个富有特色的整体。”[9]佩恩特因此在《表现主义建筑》中谈道,表现主义将丑陋、粗蛮的特性“高贵化”,但并非如手法主义那样从美与丑的对比中获得愉悦,而是超越了美与丑的区别,成为两者的结合。(www.daowen.com)

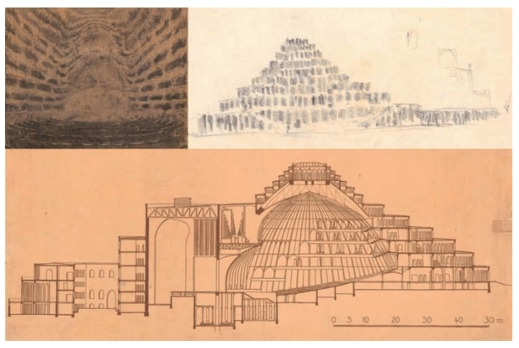

正如拉斯金在讨论哥特式建筑本质时所言,如何辨别优秀的哥特式建筑可以从三个方面观察:其中最重要的就是辨别建筑物是否“给人一种粗野宏大的淡漠感,融合着细腻的精致,看起来像是广阔视野中的指向标,其中还蕴藏着能够看透他们本身行为的建筑师的无限创造力,而且流露出一种骄傲”[10]。表现主义建筑的崇高性使得它们也可以从这几个方面进行判断。一个典型案例就是波尔齐希的萨尔茨堡海尔布伦(Hellbrunn)的节日剧院(Festspielhaus)设计方案。

1920年,波尔齐希开始为萨尔茨堡海尔布伦的节日剧院进行初步设计。萨尔茨堡艺术节由莱因哈特创立,因此,萨尔兹堡节日剧院也是波尔齐希再次为莱因哈特设计的,可惜的是,这一项目由于缺乏国际金融援助,再加上20世纪20年代的大规模通货膨胀等原因,一直未能落地。但在一些早期图纸上仍然可以见出波尔齐希代表性的巨大的空间尺度、表现主义的室内装饰以及整体造型上的塑性语言。在原本的设计中,萨尔茨堡节日剧院将是一个建筑群,共同组成一个纪念碑式巨大的整体,并且能够融合于场地地形。其主体将是一个拥有2000个座位的大型节日剧院,旁边则是相对较小的、可以容纳800人的莫扎特剧场。工作营、工作室、排练厅、露台、拱廊和餐厅等形成和谐的整体。但由于经济原因,这一规划在1922年被缩减为一个容纳3000人的建筑,可以用于表演歌剧、戏剧和音乐会等。

图5-03:萨尔茨堡节日剧院(波尔齐希,1920)[11]

图5-04:萨尔茨堡节日剧院(波尔齐希,1920)[12]

在波尔齐希的设计中,萨尔茨堡节日剧院的外形如同一座由叠加的圆形拱廊组成的山峰,同时内部则以洞穴为主题,其大规模的装饰则采用了近乎有机的风格。外部通风的拱廊阐明了剧院连续而巨大的立面形式,并且与其内部画廊对应。以传统建筑特别是罗曼风格以及哥特式风格为参照,波尔齐希的建筑具有浓厚的历史气质,但和当时盛行的后期历史主义的内在理念并不相同。它们并非从历史形式集合中撷取形式的折中主义,而是多采用当地的自然建筑材料,并注重结构和建造的合理性。

正如波尔齐希曾经谈到过这种崇高性的审美与技术的对抗,他说:“所有纯粹技术上的考虑因素,对艺术家来说都是可憎的。当然,他知道,技术无法回避,必须去面对。但是他也感觉到在当今生活中,技术被过分夸大了。艺术家不得不一次又一次地对抗技术的专制。技术性与艺术性仍然处于对立状态。唯有艺术家明白德国艺术的魅力独独存在于非理性、多元化以及离奇的事物当中。”[13]

同时,在崇高进入建筑美学体系的时候,另外一个词语也悄然获得了自身的地位,那就是“粗蛮”(Roheit)。历史既包含新的事实的呈现,也包含对它们不断地重新阐释。[14]19世纪后期,以沃林格尔为代表的德意志美学对古典意识的解构、对哥特式艺术的宣扬和赞颂,使得“野蛮人的艺术”获得正名;通过对手工艺的尊崇,粗蛮进入了建筑语言。“机械复制时代”的技术导致艺术作品的精确再现能力受到了质疑,艺术中的古典化的“精细”(Feinheit)与优美渐渐不再是至高无上的标准。作为与毫无意义的优美的对照,一个天生就是贬义的、一直以来在古典主导的一元化审美世界里只被认为是“坏”的品质的属性,在19世纪末20世纪初,以各种各样的面貌成为被推崇的对象,成为一种富有意味的粗陋。

拉斯金在《威尼斯的石头》中将哥特式的特征或者说精神元素按重要程度分为六个方面,并认为只要这其中两三种特征进行组合就足以体现哥特式风格。其中排在第一位的就是野蛮粗犷(Aavageness)。野蛮粗犷作为曾经夹杂着厌恶的耻辱象征,正是在哥特民族的野蛮本性下才得以萌芽,后来则成为人类崇高精神的类比,形成它伟大的科学性以及神圣感。相反,拉斯金说,整体上而言,非常精确的工艺被看作低劣的象征。

究其根本,“粗蛮”概念与手工艺结合在一起,成为民族身份识别的一部分,同时还纠缠了对现代机械化、标准件生产的矛盾心理。在德国,手工艺潮流自森佩尔于1852年创立第一个艺术手工艺作坊开始就在不断蔓延(尽管始于英国);作为人民艺术象征的去精英化、去文化化的集体建造的兴起,强调非标准化的、带有偶然性的集体创作。如此种种潮流都使得建筑领域的作品呈现出不同定义的“粗糙性”——尽管建筑师们并不会把它们称作粗糙。“粗糙”总会以其他的面貌出现在建筑语言里,如真实(Wahre),原初(Ursprünglich),非刻意建造(Ungeschaffen-Geschaffene),粗加工(Unarbeitete),等等。

具有日耳曼传统的德语词“Bau”更强调建造过程,而非源自拉丁语系的“Architektur”中先验的设计思维。正如波塞纳在《从申克尔到包豪斯——关于现代德国建筑发展的五个演讲》中从文化层面将哈林与密斯、柯布西耶的设计作品进行了比较,认为后者代表了地中海的、机械的、几何的、理性的基因,而前者则完全是北欧的、手工的、有机的、经验主义的、感性的精神。与赖特在1900年的宣言相比:“我的上帝是机器。未来艺术将是单个的艺术家借由机器的千倍力量而创造的,机器可以做出所有东西,但单个的匠人却不能。只有驾驭和理解机器的艺术家才可能是有创造力的。”寻求日耳曼手工艺之根的表现主义者们更看重的是“无名的协作”——正如中世纪的大教堂倾注了无数人的心血,现代机械,如船只也包括千万人的智慧,迪克曾描述为,“一位建筑师只能成为整体中的一部分,他开始别人将完成的工作,或完成别人已开始了的工作。他并不能孤立工作,因为他的工作并不是他自己的个人成就,就像一幅画或一首诗那样”。

回顾包豪斯的历程,从成立之初提出的“中世纪工坊”(Bauhütte)的目标模式可以看出,包豪斯通过艺术家与工匠密切协作重归手工艺传统,并为其赋予新生的企图;然而到了德绍包豪斯时期,“造物”思想指导下,工业技艺(Industriekunst)逐渐取代了手工技艺(Handwerkskunst),表现主义逐渐让位于新客观主义。人们逐渐开始接近掌控机器,精确造物的理想,然而,手的温度和痕迹却也渐渐消失了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。